Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plataforma

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

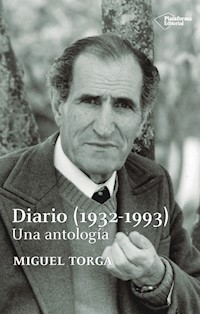

«Grabar, rayar, esculpir, cavar en una piedra, en un papiro, en un papel, pero, en última instancia, escribir: es la única manera de eternizar la expresión.» Esta selección de los dieciséis volúmenes del Diario (1932-1993) de Miguel Torga constituye un testimonio conmovedor de una época en la que el novelista y poeta portugués reflexiona sobre los acontecimientos que marcaron un siglo, su experiencia como médico y sus primeros pasos como escritor: todo aquello que quiso salvar del olvido. Torga, autor de uno de los proyectos diarísticos más ambiciosos del siglo XX, nos desvela en estas páginas inolvidables un espejo en el que se mira a sí mismo mientras escribe sobre lo divino y lo humano: los hechos del mundo, su paisaje interior, los viajes, la poesía y su rica intimidad como poeta y testigo esencial de su tiempo. «Más que páginas de meditación, son gritos del alma irreprimibles de un mortal que se ha doblado, pero no se ha partido, que, sin poder, ha podido hasta la extenuación. Y se despide de sus semejantes sin amargor y sin resentimientos, en paz por haber procurado verlos y comprenderlos en su exacta medida.»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIARIO (1932 – 1993)

Una antología

Miguel Torga

Selección de textos y traducción de Meritxell Almarza

DIÁRIO © 1999, Herdeiros de Miguel Torga e Publicações Dom Quixote

© de la selección de textos y la traducción, Meritxell Almarza, 2023

© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2023

Plataforma Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99

www.plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-19271-84-6

Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

ÍNDICE

Diario IDiario IIDiario IIIDiario IVDiario VDiario VIDiario VIIDiario VIIIDiario IXDiario XDiario XIDiario XIIDiario XIIIDiario XIVDiario XVDiario XVI«Chaque jour nous laissons une partie de nous-mêmes en chemin.»

Amiel

DIARIO I

Coímbra, 3 de enero de 1932.

SANTO Y SEÑADejen pasar al que hace su andada,dejen pasaral que va lleno de noche y luz lunar.déjenle pasar y no le digan nada.

Déjenle, que va apenasa beber agua de Sueño a cualquier fuente;o a coger azucenasa un jardín que conoce, allí enfrente.

Viene de la tierra de todos, donde moray adonde vuelve después del amanecer.Déjenle pasar, pues, ahora

que va lleno de noche y de duelo.Que va a seruna estrella en el suelo.

Vila Nova, 7 de noviembre de 1934. Hoy ha terminado todo. Como siempre, me he quedado hecho trizas. Cuando ya no era posible hacerse ilusiones, me aferraba a una todavía mayor y… esperaba. Es algo que nunca he podido destruir en mí: la idea de que un ser, desde que nace, ya tiene el derecho (y la obligación) de vivir los sesenta años de la media. Por lo menos los sesenta años de la media. Muchas veces me ha sucedido de ir a casa por vacaciones y ver a mi padre sembrar. Después, veía cómo despuntaba el maíz o el lino. Y, aunque sabía que aquellas vidas eran efímeras, volvía al sembrado las vacaciones siguientes y quedaba desolado al ver que, en lugar de lino o maíz, había un patatal espeso. Y le preguntaba a mi padre: «¿Y el lino que había aquí?». «Lo recogimos en agosto, hijo.» Efectivamente, el lino madura en agosto. Durante los cortos meses que la naturaleza determina, le saca al sol todo el calor que puede y se llena de él. Luego da señales de cansancio y muere.

Pero este pequeñito todavía no había bebido ningún rayo de sol. Todavía estaba en su primera semana. No tenía ni el tallo sobriamente fibroso, ni la flor azul y delicada, ni la semilla parda y madura. Y por todo eso, al llegar a la habitación, tuve la sensación más dolorosa de mi vida. Allí estaba, todavía no había sido sustituido por cebada o centeno, pero estaba a punto. La madre, deshecha en llanto. Y él, muy blanco, muy discreto, de cara a la pared, renegando de espaldas de todos los medicamentos inútiles desparramados en la mesita de noche.

Un médico ni siquiera puede llorar. Tan solo puede coger el bracito delgado y tibio, presionar la arteria inerte y quedarse unos segundos apretando los dientes. Luego salir sin decir nada.

¿Quién conoce una palabra para momentos así? Una palabra que un médico pueda decirle a esta madre, que le ha entregado a la vida un hijo vivo y la vida le devuelve un hijo muerto.

Coímbra, 6 de febrero de 1935. ¡El sino de los hombres! Dentro de treinta años nadie sabrá que Gary Cooper existió. Y, sin embargo, la escena de la flor que he visto hace poco en una película suya es tan bella como la Venus de Milo, como la Victoria de Samotracia, como un himno de san Francisco de Asís.

Grabar, rayar, esculpir, cavar en una piedra, en un papiro, en un papel, pero, en última instancia, escribir: es la única manera de eternizar la expresión.

Coímbra, 8 de febrero de 1935. Hoy me gustaría escribir un bello poema, fuerte, cálido, luminoso, desbrozado, en honor a la vida. Y es que, sin saber por qué, hace tiempo respondí con palabras de un optimismo impresionante a un joven poeta que me mostraba su decadencia precoz. ¡Y cómo me dolía la garganta en esos instantes! Pero conseguí decirle: ¡qué muerte ni qué nada! ¡Vida! Una vida que se conquista con lucha, como la del vástago del maíz que empuja, empuja, y consigue levantar el terrón y ver el sol.

—¡Qué muerte, hombre de Dios! ¿Has visto alguna vez que un pino se suicide?

Me gustaría escribir esto en un bello poema.

Vila Nova, 10 de febrero de 1935. No puedo. Esto de pasarme la vida así, jugando a la brisca con el párroco, levantándome a las tantas de la madrugada para ir a visitar un enfermo a Gandramás, escuchando y contando historias de caza el resto del tiempo, valga yo mucho o poco, es un destino que no merezco.

Vila Nova, 3 de diciembre de 1935. Ha muerto Fernando Pessoa. Nada más leer la noticia en el periódico, he cerrado el consultorio y me he echado al monte. He ido a llorar con los pinos y los peñascos la muerte de nuestro mayor poeta de hoy, al que Portugal ha visto pasar en un féretro hacia la eternidad sin tan siquiera preguntar quién era.

Vila Nova, 22 de enero de 1936. La intimidad de esta vida de pueblo es un espectáculo a la vez repugnante y maravilloso. Estiércol de pies a cabeza. No se distingue el puerco del dueño.

Pero, al fin y al cabo, toda esta animalidad es tan natural que acaba siendo tan pura y limpia como una boñiga de buey.

Coímbra, 10 de febrero de 1936. Se pone uno a leer a estos Gides, a estos Munthes, a estos Malraux. Y es siempre la misma sensación de plenitud. Siempre la misma sensación de que, después de esto, no vale la pena escribir ni una palabra, y mucho menos en esta lengua que el diablo aún utiliza para hablar con su abuela. Pero luego llega la indignación. Esta impotente indignación que siente todo auténtico escritor portugués que empezó naciendo tras un peñasco y acaba malgastando su vida haciendo de chupatintas en Paio Pires. Si le pusieran unos manguitos a Gide ya veríamos… Pero, si uno nace en París o en una tierra fértil de Suecia, tanto da, con los maestros al lado de la cuna, todas las civilizaciones en la biblioteca de su padre, una vida entera viajando por el mundo, ¿cómo no le van a reaccionar las neuronas, los sentidos? El más bruto de los seres humanos, cuando habla con un Wilde, por lo menos ha oído hablar del autor de De profundis. Evidentemente, hace falta algo más que haber ido a China y tener experiencia para escribir La condición humana. Pero, si uno no ha ido nunca en avión, ¡¿cómo podrá tener perspectiva de pájaro y hablar de bolsas de aire?!

Uno no tiene más remedio que pasarse horas elaborando esta prosa trabada, circunloquio arriba circunloquio abajo, esta prosa atascada y hueca que llega a dar asco hasta a los perros.

Vila Nova, 18 de marzo de 1936. «Cavan de sol a sol, comen sopa, pero son felices. No tienen preocupaciones…»

Escucho esto en la ciudad y me subo al tren, indignado. ¡Qué estupidez! Como si el problema de la cuadratura del círculo fuera mayor que el problema de saber si llueve o no llueve el día de siembra. ¿Qué vale un buey en las tertulias de los cafés? En lo que a dolor se refiere, nada. Pues yo digo que nunca he visto a nadie sufrir tanto como a mi vecino, a quien se le ha muerto uno esta noche.

Conozco la respuesta: que quien sufre por una idea bebe, digamos, el sufrimiento en su forma más pura.

¡Y a mí qué me importa! Todos somos seres humanos. Y, al fin y al cabo, pesa tanto una arroba de tierra como una arroba de filosofía.

Vila Nova, 16 de agosto de 1936. Esto de la religión está cada vez peor dentro de mí. Tras unos arranques hondos y angustiosos, la cosa se ha ido marchitando, marchitando, hasta llegar a esta mística esmirriada, que no hay Jordán teológico que la haga revivir. Pero cuanto más pobre estoy de este contenido humano, más lleno me siento de desesperación. ¡Lo que daría para levantarme temprano esta mañana, ir a misa y volver de la iglesia con la cara que traía mi vecino! No es que tenga verdaderamente pecados, o que, si los tuviera, algún dios fuera capaz de redimírmelos. (Hasta el último aldeano sabe que cuando mueve un jalón no hay cielo que le bendiga la pillería.) Pero querría sentirme ligado a un destino extrabiológico, a una vida que no se acabara con el último latido del corazón.

Coímbra, 4 de octubre de 1936. Hoy he declarado en casa de unos amigos que la mayor prueba de amor que un poeta puede dar a una mujer es su intimidad.

Escribir versos delante de ella es como parir con un Cristo en la cabecera de la cama.

Vila Nova, 7 de octubre de 1936. Ante mí, la hoja blanca del papel, a la espera; dentro de mí, esta angustia, a la espera; y nada escribo. La vida no es para escribirla. La vida —esta intimidad profunda, este ser sin remedio, esta noche de pesadilla que no llegamos a saber con certeza por qué ha sido así— es para vivirla, no para hacer de ella literatura.

Vila Nova, 10 de octubre de 1936. Un diario no es esto. Un diario es lo que escribió aquel inglés, que, para que nadie lo leyera, se inventó una clave.

¡Lo que diría yo aquí si supiera escribir en cifra!

Coímbra, 3 de noviembre de 1936. Gran discusión sobre la manía que tiene la posteridad de publicar cartas íntimas de escritores muertos.

He defendido, como puede percibirse, que es un atropello al respeto que se debe a un hombre hacer público lo que en él fue particular. Yo sé bien que lo particular, en la pluma de un hombre de letras, no hay nunca ningún drama que no pueda hacérselo venir bien para dorar la píldora. Sea como fuere, hubiera escrito con sinceridad o no, con gramática o no, con la vista profesional puesta en el futuro o no, salvo aquellas excepciones en las que las circunstancias lo exigen o el autor lo estipula, cueste lo que cueste, le duela a quien le duela, se pierda lo que se pierda, nada de lo que un escritor no quiso publicar en vida debe publicarse tras su muerte.

Y me vienen con el argumento de que muchos libros póstumos han enriquecido el patrimonio de la humanidad y la gloria de sus autores.

Pues, para mí, la humanidad no tiene derecho a quitarle al individuo lo que él no dio espontáneamente, ni de engrandecerle el nombre contra su voluntad.

Coímbra, 12 de enero de 1937. Esto de saber que en los entierros es donde mejor se manifiesta el egoísmo del ser humano no es nuevo. Viene en los libros. Pero hay que probarlo. Siempre es bueno ir una, dos, tres veces detrás de un féretro y ver cómo, poco a poco, el mar de gente se reduce a nada. Cómo, de tantos amigos, al cementerio llegan tres, y esos tres, furiosos por no haber podido escaparse.

París, 11 de enero de 1938. Está claro que el mundo ni es un país gigantesco ni tiene una capital.

Cuando un folleto turístico nos dice esta piadosa mentira, debemos callarnos pero no creérnoslo. El mundo es una realidad universal, fragmentada en billones de realidades individuales; y esta gran ciudad es, cuando mucho, la capital de Francia.

Si me obligaran a pagar aquí otro impuesto que no fuera el de este salvoconducto, me moriría. Si tuviera que ser en estos Campos Elíseos alguien sin el recuerdo de mi avenida da Liberdade de Lisboa, me moriría. Si tuviera que escribir aquí un poema sin los rasgos de la lengua que he mamado, me moriría.

¡París, capital del mundo!

Solo de los franceses, y, aun así, es necesario que ellos ya estén una pizca desenraizados, como yo.

La capital del mundo de mi padre es São Martinho de Anta.

São Martinho de Anta, 18 de abril de 1938. Tenía setenta y ocho años. Cáncer de mama. Siempre cubriéndose el pecho. Siempre tirando de la camisa sucia y tapando lo que antaño había sido un seno y hoy es un odre inmenso, donde medra el «bicho». Que si tenía frío. Que no, que no tenía frío. Se tapaba porque tenía vergüenza. Y se ruborizó de pudor, la pobre viejita.

São Martinho de Anta, 20 de abril de 1938. Hoy he ordeñado la cabra. Pero mi mano no es la mano justa del labrador que conoce la medida de su hambre. Le he sacado toda la leche. La he dejado seca. He dejado al cabrito sin ración. Mi padre me ha mirado desanimado, y la cabra también.

Balneario de São Vicente, 12 de agosto de 1938. ¡Qué romerías las de Portugal! ¡Y yo que hago treinta y un años hoy! Porque en el fondo me he pasado la vida armándome de valor para lanzarme a bailar entre la gente y a sudar de una vez el lirismo que me envenena. Pero hoy cumplo treinta y un años. Ahora lo único que puedo hacer es tener un hijo rápido y delegar en él.

Monte Real, agosto de 1938, martes. ¡Qué tristeza esto de escribir! Más tieso que un palo en el día a día y, después, derramamos ternura por la punta de la pluma. A mí me sucede. Y, como nadie me lee —o, al menos, los que yo más desearía que recibieran mi ternura (mi madre, mi padre, mi hermana, unos pocos amigos rudos que tengo en mi tierra y unos infelices que encuentro por este mundo)—, todo queda en letra muerta. Hoy todo yo era un deseo ardiente de abrazar a un infeliz que andaba a tientas por las calles desbrozadas de Nazaré. ¡Un día como un sol, aquella maravilla para los ojos, y aquel pobre desgraciado, ciego de nacimiento! Pero el abrazo me sale aquí, en la tinta.

Monte Real, agosto de 1938, miércoles. Tengo que decirlo. Tengo que confesarlo, aunque la posteridad después desista de la lápida. Tengo que decir que hoy me he leído de una sentada dos novelas policíacas, de un tal Sr. Armstrong, y me han gustado. Y tengo que añadir que tengo aquí a mi lado, interrumpida, la Luz de agosto de Faulkner.

Coímbra, 19 de enero de 1939. Mientras lo operaba, Fonseca, entre quejidos, me iba contando su vida. A los diez años se le murió el padre. A los quince, la madre. A los diecinueve, se rompió una pierna y tres costillas al caerse de un carro de bueyes. A los veinte, tuvo una doble pulmonía. A los veinticuatro, se le murió un hijo. A los treinta, la hija. A los treinta y dos, tuvo fiebre tifoidea. A los treinta y cinco, se le murió la mujer. Y ahora, en el período de cinco meses, cuatro operaciones. Al final me ha preguntado:

—¿Esto es ser un hombre o no lo es, doctor?

—Sí que lo es, sí.

Leiría, 2 de agosto de 1939. Es medianoche. He acabado el día con una partida de brisca. (Todavía tengo que explicar a mis amigos la razón por la que juego a las cartas con la solemnidad de quien reza una misa.) Aquí al lado, la hija del dueño de la pensión tiene dolores de parto. Soy médico, pero me sigo estremeciendo ante el misterio de una mujer embarazada. Se queja bajito, pero son quejidos diferentes a los habituales. (Me dice la criada, que ahora me sirve el té, que ya se nota la cabecita del niño. Hasta me he atragantado de la emoción.) El marido de la joven anda pasillo arriba y abajo como loco. ¡Qué bello y profundo es esto!

Leiría, 31 de agosto de 1939. De nuevo el ensayo sobre san Ignacio de Loyola. Un hermoso libro. Aunque cualquier libro sobre un tipo así tiene que ser hermoso. Un hombre de estos es como los naufragios del siglo XVI: basta contarlos al natural para que luego resulten una obra maestra. Cuando pienso que ya hemos tenido gente así en Iberia, desearía que se me tragara la tierra.

Leiría, 10 de noviembre de 1939. Dos horas más de escritura.

Seca, tosca, sin ninguna grandeza. A pesar de ser consciente de ello, he sudado honradamente para escribir esas cuatro páginas. Porque, a fin de cuentas, es lo que hay que hacer. Trabajar, trabajar, hasta que el cuerpo no pueda más y se derrumbe. En una palabra, darle a la vida lo que la vida pide: que cada momento esté lleno de esfuerzo.

Cuando era pequeño, en casa había, junto a una ciénaga, una cuesta que era un pedregal; y mi padre, cuando faenaba, labraba también aquel pedazo de tierra, donde nunca había crecido ni una triste judía. Con solo diez años, sin conocer todavía el pavor que provocan los retales de tiempo, le preguntaba, ya cansado:

—Pero ¿por qué ara esta parte?

Y él, como quien conoce una verdad eterna:

—Para rematar la jornada.

Cárcel de Leiría, 30 de noviembre de 1939.

EXHORTACIÓNHermano en la distancia, hombreque en esta cama has de sufrir:que ni la tierra ni el cielo te domen;¡que ningún dolor te impida vivir!

São Martinho de Anta, 26 de marzo de 1940. Una de las últimas veces que vine aquí, era un animalito de pelo muy sedoso, orejitas tiesas y ojos vivos, y recorrido por una alegría muscular, tan súbita como explosiva, que en un instante estaba arrodillado mamando de la madre y al siguiente salía disparado como un cohete.

Ahora es una honesta fábrica de leche, barbuda, seria, que en fiestas no coge la vara del palio solo porque es una cabra.

Dentro de unos años empezará a cojear, a perder pelo, se quedará ciega de un ojo, se le secarán las tetas, y, gimiendo como si el mundo se fuera a acabar en aquel momento, morirá.

La vida es así, dice mi padre.

Pero yo no me resigno a esta transfiguración animal, que de puro nervio pasa a ser un hábito y, luego, una decrepitud.

Prefiero mil veces la continuidad de un vegetal. Prefiero mil veces ese no sonreír nunca, ese no saltar nunca, ese nacer y morir con la misma cara, ese mirar todas las fases de la vida con la misma seriedad y la misma compostura.

São Martinho de Anta, 1 de octubre de 1940. Tenía que regresar, volver a sujetarme al yugo. Pero aún no regreso. Si tengo que morir, lo haré lentamente…

Coímbra, 7 de octubre de 1940. La historia que me ha contado hoy es la misma que me cuenta siempre que voy a visitarlo. Pero siempre es bonita. Por sí misma y por la belleza que se le estampa en la cara cuando la cuenta. Las arrugas de ochenta años se suavizan, la blancura del pelo parece un halo, y los ojos, ya mortecinos, cobran vida.

La cuenta muy despacio, cargando cada paso de pormenores.

Era teniente.

Y aquí ya mete a un amigo que inesperadamente llega viudo, de Pico. Fatalidades de la vida.

Toso. Pero tendré que esperar otros cinco minutos. Al fin retoma el hilo.

Lo habían destinado a comandar un puesto en São Miguel. Y, justo el día que se presenta para recibir instrucciones, el mayor le dice:

—No va a comandar usted este puesto. ¡Se va a Graciosa!

Pone los ojos como platos y lo mira fijamente, sin entender nada. Entonces el superior le explica:

—Hay un motín en la isla, tiene que ir allí con su unidad…

«¡Órdenes son órdenes! —repite siempre que llega a este punto—. ¡Órdenes son órdenes!»

Y para allá que se va al día siguiente. Como de costumbre, en cuanto pone un pie en el barco, aparece un delegado cuyo nombre no recuerda hace ya dieciséis años. Pero era un muchacho recién salido de la escuela, simpático, muy buena persona.

En este capítulo, siempre que puedo, acorto el viaje del Zambeze interesándome por lo esencial de la historia.

—¿Y la rebelión? ¿La rebelión?

La rebelión era en aquella tierra, pero, en realidad, no era ninguna rebelión. Una pobre gente, dejándose llevar por los cantos de sirena de los progresistas, había dejado de pagar el canon de la casa de cierto vizconde. Por desgracia, eran tan brutos que dijeron ¿cómo que tenían que dejar de pagar el canon pero seguir pagando el censo? ¡No, señor, no iban a pagar nada a nadie! ¡Ni al vizconde ni al Estado! Y el vizconde, pobre, ¿qué podía hacerle…? Pero el Estado, ese sí que no se andaba con remilgos. Todo a subasta, al mejor postor.

Él representaba a la autoridad, como ya he mencionado. Y recuerda, por cierto, que, el día del desahucio, una mujer, viuda, se le echó a los pies, llorando y clamando:

—¡Señor teniente! ¿Y dónde meto a mis hijos yo ahora?

«¡Órdenes son son órdenes! —insiste—. ¡Órdenes son órdens!»

Y llega el célebre día de la subasta.

Se rasca la cabeza, abre los brazos y aviva por vigésima vez mi curiosidad:

—¡Ya lo verá! Es algo importante. Es un caso bonito, ¡muy bonito!… No hay duda…

Hago lo que puedo: redoblo la atención.

Y él prosigue, solemne:

—Estaba el juez, estaba el delegado (ese que venía en el barco), estaba el oficial de diligencias y estaba yo para mantener el orden. Afuera, un mar de gente tranquila, charlando como si no pasara nada. El juez se acercó a la ventana. Miró, vio, se volvió hacia el oficial y dijo: «Puede empezar la subasta». Entonces el oficial abrió la ventana y anunció con voz pausada el comienzo de la puja: «Se subasta una propiedad así y asá, que se adjudicará a quien ofrezca más».

Llegado a este punto, el halo que le rodea la cabeza se vuelve más blanco y más puro. Se endereza en su silla, pone derecho su cuerpo curvado, se llena de una gravedad de mil años y repite:

—¡Ya lo verá! ¡Qué cosa tan bonita! Nunca en mi vida he visto nada igual, ni lo veré…

Lo miro de hito en hito, con la mirada inocente de quien se lo cree por primera vez. Y él extrae de la memoria la parte viva:

—Tan pronto como el oficial termina de pronunciar estas palabras, sale de entre la multitud un hombre de largas barbas grises, se aproxima y dice: «¡Cinco reales!».

Se lleva el dedo índice a los labios y añade:

—¡No se oyó ni una palabra más! El oficial golpea la mesa con el martillo, proclamando: «¡A la de una…! ¡A la de dos…!». Para y mira alrededor para ver si alguien se manifiesta. Nadie. Se vuelve hacia el juez, interrogándolo con la mirada. El juez se encoge de hombros y responde: «¡Adjudíquesela!». Cae el tercer martillazo, dado ahora con un puño lleno de venas. «¡A la de tres!»

El salón donde me lo cuenta lo inunda un silencio extraño. Un retrato de señora, en una pared, se colma de austeridad. Me remuevo en la silla, inquieto.

Levanta las cejas, se le marcan más las arrugas, deja entrever unos dientes muy amarillos cuando sonríe triunfante y, lleno de generosidad, no se hace esperar más.

—Otra propiedad… Y, de nuevo, de entre la multitud…

Durante media hora solo se oye al mismo oficial ofreciendo propiedades y a campesinos, siempre distintos, ofreciendo cinco reales.

Cuando tengo paciencia, como hoy, me hago el incrédulo y pregunto:

—Pero ¿nadie, nadie en toda la subasta pujó más de cinco reales? ¡¿Será posible?! ¡¿Y el juez dejó que se malvendiera todo?!

Deja caer los párpados y abre otra vez los brazos, en un gran gesto.

—¡Nadie! Fue tal como te lo cuento. ¡Ni uno solo! Y, en cuanto al juez, tenía que cumplir la ley: entregar al mejor postor…

Y con la mirada ya lejos de mí, distante, acaba siempre la historia de esta manera:

—¿No se lo decía? Qué cosa tan bonita, muy bonita, la solidaridad de aquella gente… No hay duda…

Coímbra, 20 de noviembre de 1940. No hay manera. Por más buena voluntad que tengan todos, una discusión en esta santa tierra portuguesa acaba siempre a gritos e insultos. Nadie es capaz de exponer sus razones sin la convicción de que dice la última palabra. Y, por desgracia, a esta presunción de espíritu se le une, además, nuestra vieja tendencia a ejercer el apostolado, que, en cuanto presiente a un náufrago, tiene que salvarlo.

El resultado es que se vuelve imposible colaborar en las ideas, ampliar nuestra cultura y nuestro gusto, y todo se concentra trágicamente en la mezquindad de lo individual.

Leiría, 10 de febrero de 1941. Desde aquí veo trabajar a mi vecino hojalatero. Desde aquí veo, maravillado, cómo hace un cazo.

El animal hombre, cuando lo escudriñamos por dentro, da escalofríos. Es el sexo, es el estómago, es la ambición, es todo lo que ya sabemos. Pero, visto desde fuera, tocando el piano o haciendo un reloj, es un espectáculo asombroso. La perfección que pueden alcanzar sus manos no tiene parangón. Si pensamos en las abejas, los pájaros, los gusanos de la seda, ellos se saben la lección que Dios Nuestro Señor les enseñó, con la recomendación de no olvidarla nunca más.

Pero, en el caso del hombre, al primer y feliz movimiento de los dedos le siguió un segundo intento. De manera que, de ser solo una estaca de apoyo, la mano pasó a ese polimorfismo capaz de, a un tiempo, hacer técnicamente una honda y un avión.

Coímbra, 15 de agosto de 1941.

DUDAHa anochecido.Aquí sentado, pensabaen esta vida;en la tristeza arrastradaque nadie quiere alegrar;en esta hoguera cercadade un invierno polar.

Y al cabo me preguntabasi de mi vida quedaríapor lo menos una babacomo la del caracol.Una excreción que brillaracuando en ella se fijarala luz del sol…

DIARIO II

Coímbra, 3 de septiembre de 1941.

CORREOCarta de mi madre.Cuando ya ningún Proust sabe más enredos,su letra vienetemblándole en los dedos.

—«Hijo»…Y lo que a continuación se leees de tal pureza y tal brilloque hasta desde mi oscuridad se ve.

Monfortinho, 29 de septiembre de 1941. Bien que me habría gustado irme de estos yermos sin hablar de una persona mágica, un viejo, que he encontrado aquí. Habría deseado guardar secretamente su imagen luminosa para tenerla cuando mi alma caiga en la oscuridad de la gran noche de la otra vida. Pero soy un pobre artista, con todas las desgracias que esta palabra conlleva. Por eso no he sido capaz de resistirme. Y lo voy a tocar con mis manos impuras.

Es un hombre bajo, delgado, de cabello canoso y voz suave. Anda como los sonámbulos y saluda como quien saluda hormigas o paja triguera. Es médico.

—¿Así que ha venido dando un paseo hasta nuestro Monfortinho?

—Lo que se dice dando un paseo… Para un paseo, queda un poco lejos… Pero como parece que las aguas termales van bien para las enfermedades hepáticas…

—¡¿Van bien?!

—Sí, dicen que en realidad… Pero yo no estoy seguro de que sea hepático. Lo supongo…

—¿Lo supone? ¿Usted, un temperamento seco, hiposténico?