10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Juni 1776 schifft sich der junge Zeichner John Webber in Plymouth (England) zur dritten Weltumsegelung auf dem Dreimaster ›Resolution‹ ein. Kapitän ist James Cook. Webber quartiert sich in der Kajüte ein, in der Georg Forster auf Cooks zweiter Weltumsegelung Tagebuch führte. Webber wird zum Vertrauten von Captain Cook, stirbt beinahe und begegnet seiner großen Liebe. Vier Jahre später kommt Webber zurück, gezeichnet von den Strapazen der Reise. Die Sehnsucht nach der Südsee wird ihn nie mehr loslassen. Captain Cook, der aufgebrochen war, um die Nordwestpassage durchs arktische Eis zu finden, kehrt nicht heim. Was war geschehen? Ein spannender historischer Roman um den rätselhaften Captain James Cook und zugleich die Entwicklungsgeschichte eines jungen englischen Malers mit Schweizer Wurzeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 538

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

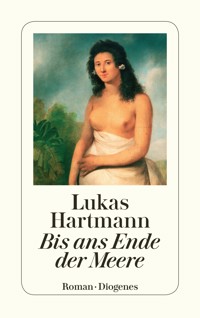

Lukas Hartmann

Bis ans Ende der Meere

Die Reise des Malers John Webber

Die Erstausgabe erschien 2009 im Diogenes Verlag

Covermotiv: Illustration von John Webber,

›Poedua, the Daughter of Orio, born ca. 1758‹,

1777 (Ausschnitt)

Copyright ©National Maritime Museum,

Greenwich, London

Personen- und Ortsverzeichnis

am Schluss des Bandes

Für meinen Bruder Jürg

Alle Rechte vorbehalten

Copyright ©2017

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 24024 5

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Down dropt the breeze, the sails dropt down, ’Twas sad as sad could be; And we did speak only to break The silence of the sea!

All in a hot and copper sky, The bloody Sun, at noon, Right up above the mast did stand, No bigger than the Moon.

Day after day, day after day, We stuck, nor breath nor motion; As idle as a painted ship Upon a painted ocean.

[7] Sieh nicht ungnädig auf einen Reisenden, der deine Schwelle überschreitet. Du musst ihn bitten einzutreten. Dein Schwein werde getötet. Deine Schüssel sei fettig von der Speise, die du ihm anbietest…

Maximen von Marau Taaroa, der letzten Königin von Tahiti, weitergegeben an ihre Tochter Arii Taimai, 1901

Zu Waimea auf Kauai kam Lono (Cook) das erste Mal an. Er kam im Monat Januar, im Jahre des Herrn 1778. Kaneoneo und Keawe waren die Häuptlinge von Kauai zu jener Zeit. Er kam in der Nacht in Waimea an, und als das Tageslicht kam, nahmen die Einwohner am Ufer das wunderbare Ding wahr, das angekommen war, und sie drückten ihr Erstaunen mit großem Geschrei aus. Einer sagte zum anderen: Was ist das große Ding mit den Zweigen? Andere sagten: Es ist ein Wald, der ins Wasser niedergeglitten ist. Und das Geschwätz und der Lärm waren groß…

[9] 1

London, Februar 1781

»Das ist nicht mein Mann!« Mrs Cook, ganz in Schwarz, schaute ungläubig aufs Bild, das John Webber, der Maler, eben enthüllt und vor sie hingestellt hatte.

Trotz der Glut, die im Kamin lag, schien es im Salon schlagartig kälter zu werden.

Webber unterdrückte das Zittern der Hand, mit der er den Rahmen festhielt. »Madam, Sie meinen…?«

Mrs Cook strich ihrem kleinen Sohn, der wie ein Wächter neben dem Sessel stand, durchs Haar; aber sie wandte ihren Blick nicht vom Bild ab. »Es tut mir leid, Mr Webber. Ich erkenne meinen Mann nicht. Ich sehe einen ganz anderen Menschen vor mir. Er wirkt so ernst, so verkniffen. Die Nase ist, mit Verlaub, zu lang, der Hals zu gedrungen. Und wer, um Gottes willen, hat Sie auf die Idee gebracht, ihn mit grauem oder bläulichem Haar zu malen?«

»Es war, Madam«, sagte Webber mit Mühe, »der Wunsch des Kapitäns, mit der gepuderten Perücke, die er bei Empfängen trug, dargestellt zu werden.«

Mrs Cook gab einen abwehrenden Laut von sich. »Aber doch nicht so.« Sie musterte Webber, als versuche sie, seinen wahren Wert abzuschätzen. »Stellen Sie das Bild an die Wand. [10] Vielleicht gewöhnen wir uns daran, nicht wahr, Hugh?« Wieder strich sie dem Sohn mechanisch durchs Haar.

Der Junge lehnte den Kopf an ihre Schulter und sagte, aufs Bild deutend: »Er hat eine rote Nase, siehst du?«

Mrs Cook lachte kurz und freudlos auf. »Nun ja, die hatte er wirklich. Die gibt es, wenn man bei Wind und Wetter auf Deck ist, das gerbt die Haut. Aber du hast ihn ja gar nicht richtig gekannt. Du warst gerade zwei Monate alt, als er wegfuhr.«

»Doch, ich habe ihn gekannt!«, widersprach der Junge und kletterte auf den Schoß der Mutter, von wo aus er den Besucher trotzig fixierte, als sei er es, der ihm nicht glaube.

Webber räusperte sich. »Möglicherweise haben wir hier drin nicht das allerbeste Licht… Wir können das Bild näher ans Fenster rücken…«

Mrs Cook schüttelte den Kopf. »Bleiben Sie, wo Sie sind, das Licht reicht aus.«

»Ich habe ihn mehrmals skizziert. Drinnen, in der Great Cabin. Ich musste mich beeilen, die Sitzungen dauerten nie lange, er wurde immer wieder weggerufen… Er verlangte aber, dass das ausgeführte Porträt ihn im Freien zeige, mit Klippen und Meer, unter einem weiten Himmel…«

»Der Himmel ist sehr blau«, sagte Mrs Cook, und Webber schien, darin liege ein Anflug von Ironie.

»Es ist der tropische Himmel, Madam, und Sie sehen an den Schatten, dass es gegen Abend geht, da nimmt der Himmel in der Tat ein unvergleichliches Blau an, dem ich mit meinen bescheidenen Mitteln nahezukommen versuchte, abgestuft natürlich zum kräftigeren Marineblau der Uniform…«

[11] Während er weiterredete und merkte, dass er sich in überflüssigen Rechtfertigungen verlor, war plötzlich das Hausmädchen, das ihn eingelassen hatte, mit dem Teetablett beim kleinen Tisch zwischen den Sesseln und schenkte, unter störendem Geklirre, Tee ein. Sie schien selbst auch mit schrägem Blick das Bild zu begutachten, warf Webber aber zwischendurch ein Lächeln zu. Er könne nur beifügen, sagte er, dem Stottern nahe, dass er für den König von Tonga ein sehr ähnliches Porträt angefertigt habe, das nicht nur durch die Ähnlichkeit, die jedermann bezeugt habe, sondern auch durch die Komposition Mr Cooks Beifall gefunden habe.

Das Mädchen hatte sich zurückgezogen, Mrs Cook rührte mit dem Löffelchen in ihrer Tasse. Sie hatte dem Jungen ein Stück Kuchen zugesteckt, das er bedachtsam aß. Nach jedem Bissen wischte er mit dem Handrücken die Krümel von den Lippen.

Mrs Cook schwieg, sie trank Tee und musterte abwechselnd den Maler und das Porträt. Ein Netz feiner Falten durchzog ihr Gesicht um die Augen herum; die schwarze Haube, die sie trug, ließ es noch blasser erscheinen, als es ohnehin war.

Webber wusste nicht, was er tun sollte. Die Herren der Admiralität hatten ihm vorausgesagt, die Witwe des Kapitäns werde ihn kühl, ja abweisend empfangen, sie habe sich abgekapselt in ihrem Schmerz, dulde nur wenige Besuche. Trotzdem hatte er darauf bestanden, ihr das Porträt, das ihn so viel Mühe gekostet hatte, persönlich zu überbringen. Jetzt lehnte das Bild mit der Rückseite gegen seinen Oberschenkel, aber er sah es innerlich genau vor sich. Er sah das Fernrohr in der Hand des Kapitäns, den ledernen Handschuh, [12] der die Narbe der rechten Hand verbarg, den angewinkelten Arm. Er sah den Ausdruck von Kühnheit und leiser Melancholie, den er endlich, bei der vierten oder fünften Übermalung, für Cooks Gesicht gefunden hatte. Warum wollte seine eigene Frau ihn so nicht erkennen?

Das Schweigen wurde unerträglich. »Madam«, sagte Webber stockend, »ich bedaure sehr, dass Ihnen das Bild missfällt.« Er räusperte sich und versuchte zu lächeln. »Sie haben bestimmt anderes zu tun. Ich möchte Sie nicht länger mit meiner Anwesenheit behelligen. Bitte erlauben Sie mir, mich von Ihnen zu verabschieden.«

»Seien Sie nicht beleidigt«, erwiderte sie überraschend sanft. »Ich bin in meinem Zustand ein wenig unberechenbar. Das Bild ist gut gemalt. Meine Kritik trifft nicht Ihre Kunst, sie misst sich an meiner Erinnerung. Bitte, setzen Sie sich!« Sie wies mit einer einladenden Geste auf den Sessel hinter ihm.

Webber stellte das Bild an die Wand, an der hoch oben ein düsteres Seestück hing. Er zögerte; dann setzte er sich und trank vom Tee, der, bereits mit Milch vermischt, die Hautfarbe der pazifischen Inselbewohner hatte, genau die Farbe, deren warmer Schimmer so schwer zu treffen war. »Ihr Mann«, setzte er an und hatte nun große Mühe, gegen seine Rührung anzukämpfen, »Ihr Mann, das sollen Sie wissen, war in vielen Dingen wie ein Vater zu mir.«

Mrs Cook nickte. »Danke, Mr Webber. Ich bin froh, dass dies für Sie gilt. Mein Mann lebte allerdings länger auf See als zu Hause. Seine leiblichen Söhne haben ihren Vater oft vermisst.«

»Aber gewiss ist er für sie ein leuchtendes Vorbild«, sagte [13] Webber und fügte, trotz der sich sträubenden Zunge, hinzu: »So wie für die ganze Nation. Es werden schon Denkmäler für ihn errichtet.«

Sie verzog abschätzig den Mund. »Denkmäler, Mr Webber? Sehr ehrenhaft. Nur lassen sie sich bekanntlich nicht zum Leben erwecken.«

Der Junge hatte sich vor dem Bild niedergekauert; doch er schaute nicht auf das Gesicht des Vaters, sondern auf die Stelle in der unteren Hälfte, links vom Uniformrock, wo das türkisblaue, von Wellen gerippte Meer sichtbar war. »Das sind hohe Wellen. So hoch wie Häuser sind sie. Darin kann man ertrinken.«

»Du darfst das Bild nicht berühren!« Mrs Cooks Stimme hatte plötzlich einen schärferen Klang. »Hörst du, komm zu mir!«

Der Junge gehorchte, und nun hob ihn die Mutter wieder auf die Knie. Sie begann ihn sachte zu schaukeln, und er schloss die Augen wie eine zufriedene Katze.

»Hugh ist mein Jüngster«, sagte sie, immer noch in ungewöhnlich heftigem Ton, was in merkwürdigem Widerspruch stand zum Wiegen des Kindes. »Ich versichere Ihnen: Er wird nicht zur See fahren! Ich habe in meinem Leben genügend Ängste um Seefahrer ausgestanden. Ich habe genug davon, verstehen Sie, ich habe endgültig genug!«

»Wer würde das, angesichts Ihres Leids, nicht verstehen, Madam?« Webber rieb sich verlegen mit zwei Fingern das Kinn. Er wusste ja, dass Mrs Cook nicht nur ihren Mann, sondern unlängst auch den zweitältesten Sohn verloren hatte. In einem Sturm vor der Küste Jamaikas war Nathaniel, Fähnrich und künftiger Offizier, mit der ganzen Schiffsbesatzung [14] ertrunken. Die Nachricht hatte die Witwe vor zwei Monaten erreicht. Über Cooks Tod dagegen wusste sie seit mehr als einem Jahr Bescheid; es hatte in einem Brief gestanden, der London auf dem Landweg über Sibirien, lange vor der Rückkehr der Schiffe, erreicht hatte. Zu beiden Todesfällen hatte Webber der Witwe schon bei der Begrüßung sein Beileid ausgedrückt, und ihre versteinerte Miene hatte ihm bedeutet, dass sie darauf nicht einzugehen wünsche.

»Es ist«, zwang er sich dennoch zu sagen, »ein furchtbares Unglück, in so kurzer Zeit so große Verluste hinnehmen zu müssen.«

»Das weiß ich«, sagte sie. »Sie können sich die Mühe sparen, mein Unglück beschreiben zu wollen.« Der Junge wippte auf ihren Knien immer schneller auf und ab. Sie hielt ihn an beiden Händen fest. Ihr Blick bekam plötzlich wieder einen insistierenden Ausdruck. »Sagen Sie mir eins: Haben Sie seinen Tod mit eigenen Augen gesehen? Waren Sie an Land?«

Webber stand ruckartig auf, als befolge er einen Befehl. »Madam, seien Sie versichert: Captain Cook starb als Held. Was die näheren Umstände betrifft, so wird alles genau untersucht, die Zeugenaussagen werden gegeneinander abgewogen, es wird einen offiziellen Bericht geben.«

»Waren Sie dabei? Hat man ihn wirklich bestattet, wie es sich gehört?« Sie schlang nun beide Arme um den Sohn. »Wissen Sie, Gerüchte gelangen auch zu mir.«

»Hören Sie nicht auf das Gerede!« Webber bemühte sich, im Stehen seinen Rücken durchzudrücken; es war eine Haltung, die Cook von allen auf Deck, auch von Webber, verlangt hatte. »Ich kann Ihnen nur sagen: Es war ein [15] schlimmes Durcheinander, bei dem niemand mehr wusste, was eigentlich geschah.«

Sie atmete mit scharfem Geräusch ein und aus. »Hat die Admiralität Sie zum Schweigen verknurrt? Auch mir gegenüber? Das ist doch lächerlich! Ich habe ein Recht auf die Wahrheit.«

Webber wurde es heiß und kalt zugleich. Er deutete eine Verbeugung an. »Die Admiralität schenkt Ihnen dieses Bild, Madam. Sie hofft – und ich hoffe es ebenso –, dass Sie dies auch als Würdigung Ihrer Verdienste verstehen.«

Mrs Cook stellte den Jungen auf den Boden und erhob sich ebenfalls. »Ich will die Wahrheit wissen, Mr Webber, nur dies. Die Wahrheit.«

Jetzt war es Webber, der schwieg. Der Junge hielt sich am Bändel fest, der das Trauerkleid der Mutter umschloss.

Die Wahrheit. Nicht einmal Wolken vermochte ein Maler wie er wahrhaft darzustellen, geschweige denn das Meer, dessen Bewegtheit, dessen unendlichen Stimmungs- und Farbenreichtum er mit jedem Pinselstrich verfehlte. Noch schlimmer die Unmöglichkeit, den Ausdruck eines Menschen in einem bestimmten Moment einzufangen. Jedes Porträt ein Verrat. Wem hätte er dies gestehen können? Und nun gar die Wahrheit über den Tod eines Menschen, den er verehrt und gehasst hatte wie keinen anderen. Die Wahrheit über Kampf, Untergang, Verzweiflung. Kam es darauf an, ob er mitten im Tumult gewesen war oder ein Zeuge am Rand des Geschehens? Sie hatten Cook verloren, das allein zählte.

Er schreckte auf. Mrs Cooks Stimme drang an sein Ohr: »Sie können jetzt gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe, Mr Webber. Ich behalte das Bild, weil es äußerst unhöflich [16] wäre, es zurückzuweisen. Aber ich bitte um Verständnis dafür, dass ich es nicht aufhängen werde.«

Webber nickte. Sie reichte ihm die Hand, er führte sie zum Mund, ohne sie zu berühren, und ließ sie, erschrocken über ihre Kälte, fast im selben Moment wieder los. Dann sagte er etwas Floskelhaftes und ging zur Tür. Er sah die hellen Rhomben, welche die Sonne, die nun durch die hohen Fenster schien, aufs Parkett zeichnete, er sah noch einmal den langen, von Büchern bedeckten Tisch, das braungoldene Leder der Foliobände. Einer war bei einem Stich aufgeschlagen, der die Umrisse einer Insel zeigte; ob es Otaheite war, konnte er nicht erkennen.

»Hugh«, hörte er Mrs Cook sagen, »bring dem Herrn das Tuch, es gehört ihm.«

Der Junge gehorchte. Er holte Webber draußen im Flur ein und hielt ihm das zusammengeknüllte Baumwolltuch hin, mit dem das Bild verhüllt gewesen war. Er nahm es an sich und spürte die Weichheit des Stoffs. »Ich habe ein Schiff«, flüsterte der Junge, nur für Webbers Ohren bestimmt. »Die Endeavour. Mein Patenonkel hat sie mir geschenkt.«

»Ein Modell?«

»So groß«, entgegnete der Junge und breitete die Arme aus. »Mit ihr ist mein Vater um die Welt gefahren.«

»Hugh«, rief die Mutter aus dem Salon, »lass den Herrn gehen.«

Der Junge sprach schnell und überstürzt. »Ich zeige dir das Schiff, wenn du wiederkommst. Ich kann dir zeigen, wo mein Vater schlief.«

»Das ist schön«, sagte Webber und versuchte, die Stiche im Brustkorb wegzuatmen.

[17] Der Junge entfernte sich mit hängenden Armen.

Da war schon das Mädchen und half Webber in den Mantel. »Jetzt wird sie sich wieder ins Bett legen und ins Kissen weinen«, sagte sie. »Der arme Junge. Er weiß ja manchmal nicht mehr ein noch aus.« Sie kam ihm nahe, ein warmer Hauch aus ihrem Mund strich über seinen Hals.

Er stand wieder draußen im Vorgarten, wo noch ein wenig nasser Schnee lag. Es nieselte leicht, auf der Straße wartete die Kutsche. Der Wintertag wollte sich zu nichts entscheiden, die Wolken waren fasrig, stellenweise fast schwarzgrau. Sie erinnerten ihn an den teergetränkten Werg, dessen Geruch er, vier Monate nach der Rückkehr von der großen Reise, immer noch in der Nase hatte. Erst jetzt merkte er, wie sehr er fror. Und er hatte doch einmal, im arktischen Treibeis, als die Kälte unerträglich wurde, gemeint, diese Erfahrung werde ihn künftig vor jeglichem Frieren bewahren.

Zurück zur Oxford Street, zu Henry, dem Bruder. Die Kutsche holperte voran. An den halbblinden Fenstern vorbei zogen mit verwischten Konturen Häuserreihen, Hecken, kahle Robinien. Der Kutscher trieb die Pferde mit Zurufen an. Ihre Huftritte ergaben einen komplizierten Rhythmus, den Webber mit zwei Fingern auf der Lehne nachzuklopfen versuchte. Der Junge ging ihm nicht aus dem Kopf. Eine Ernsthaftigkeit war in ihm, die einem das Herz abdrückte. War er nicht selbst auch so gewesen? Mit sechs Jahren hatte man ihn von zu Hause weggeschickt, in die Fremde, zu einer Tante, die er gar nicht kannte. Der Vater, ein Bildhauer, bekam zu wenig Aufträge und verdiente fast nichts, die Kinder klagten dauernd über Hunger. Man war froh, für den [18]

[19] 2

London und Bern, 1757

Wie soll der kleine Junge begreifen, was mit ihm geschieht? »Es wird dir gutgehen«, sagt die Mutter mit versteinertem Gesicht, »die Tante Rosina ist reich.« Henry, der Bruder, hängt sich an ihn und will ihn nicht loslassen. John spürt die Aufregung ringsum; die kleinen Schwestern weinen und wissen nicht warum.

»Wir werden uns lange nicht mehr sehen«, sagt der Vater, der einen staubigen Hut trägt. Er hebt John hoch und schüttelt ihn ein wenig auf spaßige Weise. »Das geht vorbei, mein Junge, sei tapfer.«

Er hätte es nicht sagen sollen, denn nun muss auch John weinen. Der Vater riecht nach Werkstatt, und was soll John denn tun, wenn er nicht mehr in der Werkstatt mithelfen kann? All die Steinfiguren, die sich glatt oder rauh anfühlen. Die Meißel, die Hämmer, die zu groß sind für seine kleinen Hände und die er trotzdem zu gebrauchen versucht. Er hat ja ein Übungsstück, aus dem er ein kleines Brunnenbecken machen will, schon sieht man die Mulde im Stein. Der Reisesack ist klein und trotzdem schwer, es sind wenige Kleider darin, dafür eine kleine Marmorfigur als Geschenk für die Tante. John hat sie selbst poliert, Stunde um Stunde, und [20] der Vater schärft ihm ein, er müsse sie der Tante als Erstes überreichen, mit dem Dank der ganzen Familie.

Sie bringen ihn zur Poststation bei heftigem Wind, überall die tanzenden Blätter. Sie hängen ihm ein Schild um den Hals, darauf sind Wörter geschrieben, die er nicht lesen kann; Berne, Switzerland sei darauf gestanden, wird ihm viel später die Tante erzählen, dazu ihr Name, ihre Adresse und die Bitte, man möge sich des Jungen, dessen Reisekosten bezahlt seien, freundlich annehmen. Die Tante hat schon im Voraus den nötigen Betrag über ein Bankhaus überwiesen, so dass der Vater die Reisepapiere besorgen konnte.

Die Postkutsche ist voller Leute, er klettert über Beine, wird lachend weitergereicht. In einer Ecke macht man ein wenig Platz für ihn. Eine Frau beugt sich zu ihm, sie riecht nach Puder und Schweiß, ihre Zähne sind dunkelgelb im Halbdunkel. Er brauche keine Angst zu haben, sagt sie zu John, sie werde sich auch auf dem Fährschiff um ihn kümmern. »Wo ist mein Sack?«, fragt er. Er sei auf dem Dach festgebunden, sagt die Frau, zusammen mit dem anderen Gepäck. Noch einmal strecken sich ihm durchs Fenster Hände entgegen. »John! John!«, ruft der Bruder, und dazu hört er draußen die Mutter schluchzen. Es wird siebzehn Jahre dauern, bis er sie wieder sieht, so gealtert, dass er sie kaum noch erkennt.

Das Rumpeln im Kutschenbauch drin, das Schneuzen, Husten und Spucken der Reisenden. Weich und tröstlich ist die Brust der Frau, an die er sich lehnt. Sie muss ihn beruhigen, wenn der Postillon flucht, die Kutsche beim Ausweichen schwankt und beinahe umstürzt. Er mag auch das Schnauben und Wiehern der Pferde nicht, alles ist ihm zu laut, und [21] laut ist auch der Regen, der aufs Dach prasselt. »Mein Sack wird nass«, sagt er. »Das trocknet alles wieder«, sagt die Frau, auf deren Kinn Haare wachsen, und drückt ihn an sich.

Irgendwann stakst er durch Pfützen und Morast. Ein Mann, in dessen Mund eine Pfeife hängt, trägt ihn ein paar Schritte. Schwarz ist die Suppe im finsteren Wirtshaus, dick wie Brei, er isst nichts davon, trinkt nur ein paar Schlucke verdünntes Ale. Das durfte er zu Hause nie, und nun wird er so schläfrig davon, dass er erst wieder in einem Bett erwacht, neben sich jemand, von dem er glaubt, es sei die Mutter. Dann ist ihm plötzlich alles fremd, die Decke schwer und drückend. Er jammert vor sich hin. Mit Mühe erkennt er die Frau aus der Kutsche wieder und stößt sie von sich weg, als sie ihn streicheln will.

Sie sind auf dem Fährschiff. Die Segel knattern im Wind, die Taue singen und surren. Gelächter ringsum. Er sitzt auf seinem Reisesack, der feucht ist, aber nicht nass, er schaut zu, wie Männer die Strickleitern hochklettern. Das Auf und Ab des Schiffes macht ihm zu schaffen, es zieht den Boden unter ihm weg. Er beginnt zu würgen, jemand hält ihn über die Reling, damit er alles von sich geben kann, was noch in ihm ist. Die Frau wischt ihm den Mund mit einem Schnupftuch. Wasser sprüht ihm von der Seite ins Gesicht, und er schreit das dumme Meer an, es solle das Schiff in Ruhe lassen. Der Frau wird auch schlecht. Sie stöhnt und erbricht sich in einen Eimer, sie betet um Hilfe, weil die Wellen noch höher gehen. Mit vielen sitzen sie in einem Schiffszimmer, in dem es warm und stickig ist und nur eine einzige Lampe brennt. Es riecht nach Erbrochenem, die Wellen schlagen an die Wände, und trotzdem lacht einer noch, in [22] langgezogenen Tönen. Man kann sitzen und so tun, als merke man gar nicht mehr, dass der Magen sich dreht und hüpft, man kann sitzen und sich wünschen, bald wieder zu Hause zu sein, auch wenn die Frau, die zwischendurch aufstöhnt, seine kleine Hand in ihrer großen verschwinden lässt. Mit der andern umklammert er das Schild, das um seinen Hals hängt und das er nur nachts abnehmen darf. Wie angenehm wäre es jetzt in der Werkstatt des Vaters mit dem staubigen Boden, auf dem sich Johns Füße abzeichnen. Kreuz und quer gehen die Spuren durch die Werkstatt, von Figur zu Figur. Sie sind hübsch, sie würden für Brunnen oder für Gräber passen, und doch will keiner sie kaufen.

Noch auf der Weiterfahrt mit der Postkutsche glaubt er, das Meer lasse ihn nicht frei, hebe ihn hoch und lasse ihn fallen. Die große Stadt, in der sie die dritte Nacht verbringen, heißt Paris, diesen Namen hat er schon vom Vater gelernt. Es ist ein Gewimmel und Geschrei. Von den vielen Rossäpfeln steigt Dampf auf. Neben einer Marktbude liegt Fischabfall, dessen Gestank ihm den Atem verschlägt. Die offenen Mäuler, die blinden Augen der abgetrennten Köpfe. Auch in diesem Land gebe es einen König, sagt die Frau, dort, wohin er fahre, gebe es keinen. Sie bleibt in Paris. Ein letztes Mal drückt sie ihn an sich, netzt mit Tränen seine Wangen, etwas von ihrem salzigen Geschmack gerät auf seine Zunge. »Du solltest mein Kind sein«, sagt sie, »du bist so still.« Er bekommt von ihr zum Abschied ein grüngefärbtes Zuckerstück, an dem er lange lutscht. Es geht nun immer weiter, und die Passagiere, die sich eine Strecke lang um ihn kümmern, kann er gar nicht mehr auseinanderhalten. Ob jünger oder älter, ob gütig oder streng, sie sagen ihm, wann er [23] aussteigen und wieder einsteigen muss, sie bestellen das Essen für ihn, sie zeigen ihm, wo der Abort ist, und wollen nicht glauben, dass er sich vor dunklen Latrinenlöchern fürchtet.

Als er schon denkt, es werde noch lange so weitergehen, fährt die Kutsche durch ein Tor und dann in eine neue Stadt hinein, und ein Mann sagt ihm, hier werde er jetzt bleiben, die Stadt heiße Bern. Es ist Abend, ein kalter Wind weht, über den Himmel schwimmen Fährschiffe, sie brächten ihn zurück nach London, aber niemand kann sie besteigen. Da ist ein gepflasterter Platz, eine Kirche daneben. Die Tante, die er nicht kennt, wartet auf ihn. »Johann, mein kleiner Johann«, spricht sie ihn an. So hat manchmal der Vater gesprochen. Aber sie gleicht ihm nicht, auch wenn sie sagt, sie sei seine Schwester. Sie ist mager und hat einen dünnen Mund, der immerzu lächelt. »My name ist John«, sagt er, und sie nickt ihm zu, tätschelt seinen Kopf, was er gar nicht mag. Seinen Reisesack will er selber tragen, auf der linken Schulter, so hat er’s vom Vater gelernt. Die Häuser sind alle aus Stein und aneinandergebaut. Die Tante, die ihn an der Hand genommen hat, wird gegrüßt von entgegenkommenden Leuten, Männer ziehen den Hut, bleiben einen Augenblick stehen. »Mein Neffe«, sagt sie, »er lebt jetzt bei mir.« Die Haut ihrer Hand ist weniger rauh als die der Mutter, das spürt er schon bei den ersten Schritten. John versteht nur halb, was sie sagt, aber den Sinn kann er erraten. Wenn man ihn fragt, wie er heißt, antwortet er: »My name is John.« Er hört die Brunnen rauschen, an denen sie vorbeigehen, Brunnen mit farbig bemalten Figuren, größere, als der Vater sie macht, eine ist ein Menschenfresser, und aus dem Rauschen hört er alle Namen der Geschwister, als wären sie in der Brunnenstube [24] unter dem Trog eingeschlossen, und er weiß nicht, ob er sie befreien oder sich da unten, wie ein Fisch im Wasser, bei ihnen verstecken soll.

Ganz anders sind die Zimmer bei der Tante als jene zu Hause in London. Dunkle Balken stützen die Decke, die so hoch oben ist, dass sich unter ihr kein Erwachsener zu bücken braucht. Im Parkettboden kann man sich spiegeln, er muss aufpassen, ihn nicht zu zerkratzen. Der Kachelofen in der Ecke ist so grün wie das Zuckerstück, das die Frau ihm in der Kutsche gab, und der Rauchfang in der Küche so weit aufgerissen wie das Maul des Menschenfressers auf dem Brunnensockel. Er schläft in der kleinen Kammer zum Hinterhof, in der es nie warm wird, er weint sich in den Schlaf, und die Tante sitzt neben ihm, singt ihm Lieder vor und flüstert Verse, die er nicht versteht. Das Brot zum Frühstück ist hart und dunkel, auch an Milch ist er nicht gewöhnt. Er weint stumm, man soll nichts hören von ihm, und tagelang schüttelt er nur den Kopf oder nickt, wenn die Tante oder sonst jemand ihn fragt, ob er dies oder etwas anderes möchte. Nur wer sich nach seinem Namen erkundigt, bekommt eine Antwort: »My name ist John.« Der Satz ist wie ein Schild, mit dem er jede Annäherung abwehrt. Er sagt ihn auch, als die Tante ihn ihrem Dienstherrn vorstellt, dem Meister Funk. Das ist ihr Schwager, dessen Frau gestorben ist; ihm führt sie den Haushalt. Er hat eine andere Wohnung im Haus, eine viel größere, und eine große Werkstatt im Parterre, denn er ist Tischler, a cabinetmaker, er fertigt, mit drei Gesellen, Kommoden an, Schreibpulte, Gehäuse für Uhren, alle aus schönem Holz, das rötlich oder golden schimmert. Seinen fünfzehnjährigen Sohn, Daniel, hat er frisch in die Lehre [25] genommen, so viel versteht John nach einigem Hin und Her. Daniel ist freundlich zu ihm, behandelt den Kleinen aber von oben herab. Onkel soll er zum Hausherrn sagen, Onkel Matthäus. Er hat helle Augen und ein kräftiges Lachen, und schon am ersten Tag führt er John in der Werkstatt herum. Sägemehl statt Steinstaub liegt hier überall, es riecht scharf und betäubend nach Leim und Lack, an den Wänden stehen halbfertige Möbel, Bretter mit verschlungenen Maserungen, Marmorplatten. Der Onkel zeigt auf Werkzeuge und nennt ihre Namen, die John gleich wieder vergisst, denn es sind, außer dem Hammer, nicht die Werkzeuge, die ein Bildhauer braucht. Daniel will hinterher die Namen mit ihm repetieren, sagt sie ihm überdeutlich, mit wachsender Ungeduld vor; doch Johns Mund scheint versiegelt zu sein, außer Yes und No und den eigenen Namen lässt er nichts entweichen, bis er irgendwann seinen zweiten Satz sagt: »My father is a sculptor.« Daniel stutzt, lächelt dann aber und sagt: »Der Bruder meines Vaters ist auch einer oder wenigstens ein halber«, und er sagt es, begleitet von erklärenden Gebärden, so oft, bis John es verstanden hat. Er zeigt ihm, wie man den kleinen Hobel über ein Brett zieht und die Späne sich zu Locken ringeln. Aber John will die Späne nicht behalten, lieber möchte er den Meißel von daheim und mit ihm den Stein aushöhlen, den weichen Stein, den der Vater für ihn ausgewählt hat.

Frühstück, ds Zmorge, wie die Tante sagt, isst er mit ihr allein am kleinen Küchentisch. Dem Meister und den Gesellen hat sie’s schon vorher in die Werkstatt gebracht, unter anderem eine große Kanne mit Milchkaffee, von dem auch John nun trinkt. Das Hin- und Herschwappen der Flüssigkeit, wenn er die Tasse neigt, kleine Wellen, die sich harmlos [26] an der Glasur brechen. Von den großen Wellen, die das Fährschiff hoben und senkten, träumt er manchmal, es wird ihm übel davon.

In der Küche steht der Tante eine Köchin zur Seite, Bertha, eine alte Frau mit schiefer Schulter, die Zwiebeln so rasch schneidet und hackt, dass es aussieht wie Zauberei. Die Tante und die Magd streiten sich miteinander wegen der richtigen Menge Salz, sie scheuchen den Dampf zu John hin, der Mohrrüben schälen soll und nicht weiß, wie. Am Mittagstisch sitzen alle zusammen, der Onkel zuoberst. Ein Gebet wird nach dem Schöpfen gemurmelt, ins Amen muss John mit einstimmen, sonst bekommt er einen Tadel von der Tante. Man isst mit Löffeln, dabei hat er in London schon gelernt, mit der Gabel umzugehen. Daniel, der schon fast erwachsen ist, macht sich immer ein wenig lustig über John. Er ahmt seine verschlossene Miene nach, schiebt die Unterlippe vor, als wolle er gleich zu weinen beginnen. Wenig isst John, ganz wenig, wi nes Vögeli, schimpft die Magd Bertha und spitzt die Lippen zum Pfeifen, um ihm begreiflich zu machen, was sie meint, und er versteht: like a bird. Aber er bringt nach den ersten Versuchen keinen Bissen mehr hinunter, der Gaumen ist wie zugesperrt, und der Onkel sagt wohl, das werde sich bald ändern, denn alle nicken und schauen John an; und statt zu pfeifen, miaut Daniel jetzt ganz leise in sein Ohr. Hinterher, beim Geschirrspülen, setzt ihm Bertha, ohne dass die Tante es sieht, ein Schüsselchen mit Haferbrei vor, Haferbrei mit ein bisschen darübergestreutem Zimtzucker, den kennt er von zu Hause. Er isst ihn bis zum letzten Rest und muss dabei, zu seinem Ärger, wieder weinen.

[27] Allmählich fügt er sich ins neue Leben. Das Heimweh, das ihn umschließt wie eine zweite, von entzündeten Stellen bedeckte Haut, schrumpft und fällt von ihm ab. Er freundet sich mit dem Onkel Matthäus und seinen Gesellen an. Auch Daniel treibt nicht mehr dauernd seine Späße mit ihm. Stundenlang sitzt er in der Tischlerwerkstatt auf einem kleinen Stuhl, den ein Geselle, der freundlichste der drei, für ihn aus Abfallholz zusammengefügt hat, und rührt sich kaum von der Stelle. Er schaut all den Verrichtungen zu, dem Sägen, Hobeln, Nageln, dem Leimen der Furniere, dem Verschrauben der Beschläge, dem Vergolden mit dem Dachshaarpinsel. »Dass du so lange still sein magst«, sagt der Onkel kopfschüttelnd. Er bringt ihm bei, den Hobel richtig zu führen, ein dünnes Brett in eine vorgezeichnete Form zu sägen. Das schafft er, doch er braucht Zeit dafür; er ist lieber der stumme Zuschauer.

Manchmal darf er auf einem misslungenen Plan weiterzeichnen, und dann entstehen wie von selbst andere Formen daraus. Plötzlich hat er ein Gesicht gezeichnet oder eine ganze Figur, eine zum Beispiel, die dem freundlichen Gesellen gleicht, und der Onkel besieht sie sich mit zusammengekniffenen Augen und sagt, ein wenig verwundert: »Der Junge hat ein gutes Auge, wer hätte das gedacht!« Dieses Lob missfällt Daniel; das liest John an seiner verkrampften Haltung ab und auch, dass er sich nach etwas sehnt, das er nicht bekommt. Darum rühmt John, so oft es geht, Daniels Entwürfe für die Uhrengehäuse oder die Intarsien. Er selbst darf nun auch mit dem Anreißstift auf unbrauchbare Holztafeln kritzeln, immer werden daraus Menschen. Sein Blick geht hin und her von den Gesellen zur Zeichnungsfläche, er möchte [28] die Bewegung festhalten, doch das geht nicht. Manchmal zeichnet er aus dem Gedächtnis die Buchstaben nach, die ihm die Tante abends in einem Buch gezeigt hat. Das breite W mag er besonders, denn damit fängt sein Familienname an, und wenn er es auf den Kopf stellt, entsteht das M von Matthäus. Schon bald kann er alle Buchstaben daran hängen, die draußen, vor der Werkstatt, auf der Tafel stehen: MENUISIER-EBENISTE. Aber aussprechen kann er diese Wörter schlecht, man muss dazu die Lippen spitzen, und das will er nicht. Es ist ein Durcheinander mit den Sprachen. Französisch oder den Dialekt der Tante, der beim Onkel ganz anders gefärbt ist, sprechen die Kunden. Der freundliche Geselle wiederum, ein Schwede, spricht Deutsch nur gebrochen, er singt aber John schwedische Lieder vor. Auf Englisch unterhält sich ohnehin niemand mit ihm. Da zieht er sich lieber in sein Schweigen zurück, auch wenn er mit der Zeit fast alles versteht, und zwar in jeder Sprache, man kann ja auch die Sprache der Augen und der Hände deuten. Bisweilen fragen Kunden, ob das zeichnende Kind in der Werkstatt stumm sei. Dann soll er sagen, wie er heißt, und er antwortet: »My name is John.«

Eines Tages nimmt der Onkel ihn mit in die Marmorsägerei unten am Fluss, die von seinem Bruder betrieben wird. Dort wählt er glattgeschliffene Platten für die Waschkommoden aus. Der Lärm draußen ist entsetzlich. Die Sägen, von Wasserrädern angetrieben, fressen sich kreischend durch den Stein, an einer anderen Stelle wird er geschliffen. Es klingt, als wehre der Marmor sich mit aller Kraft gegen ein Unrecht, und die Luft ist voller Staub, der feindselig in die Nase dringt, ganz [29] anders als der puderige Werkstattstaub damals beim Vater. Drinnen, im Bretterverschlag, wo die Platten aufeinandergestapelt sind oder nebeneinanderstehen, ist es ein wenig ruhiger. John kauert sich hin und betrachtet die Muster auf dem polierten Stein. Flaumfederchen in allen Abstufungen zwischen Blau und Grün, Fäden, die sich ringeln und verknäueln, Schattenzonen, rosa Wolken, aus denen blinde Augen blicken, hier und dort flammt es auf wie Feuer. Der Onkel kommt, nimmt ihn bei der Hand und führt ihn in ein anderes Gebäude, wo Bildhauer an der Arbeit sind. »Sculptors, siehst du?«, sagt er und spricht das Wort falsch aus. Aber John mag ihnen nicht zuschauen. Er reißt sich vom Onkel los und rennt hinaus ins Freie. Erst am Ufer, einen Fuß schon im Wasser, bleibt er stehen, mitten im angeschwemmten Geröll, er wirft Steine irgendwohin, vielleicht will er die Erlen am andern Ufer treffen, vielleicht etwas anderes, und bei jedem Wurf stößt er, wie ein aufgebrachter Vogel, einen Schrei aus. So findet ihn der Onkel.

»Es ist gut, Johann«, sagt er. »Komm jetzt.«

John schüttelt den Kopf und schaut auf den braungrünen Fluss, der vorwärtsdrängt mit kleinen, eiligen Wellen, in Strudeln und Wirbeln, immerzu vorwärts, dem Meer entgegen, wie er von der Tante weiß.

»The waves«, sagt er, »they are so small.«

»Du solltest endlich Deutsch reden«, erwidert der Onkel. »Die Aare zieht einen mit, wenn man nicht aufpasst.«

»Waves«, sagt John, »small waves.« Und mit der Hand macht er eine wellenförmige Bewegung, die den Onkel zum Lächeln bringt.

[30] Der kleine Stuhl in der Werkstatt ist der Ort, zu dem John nach einer Weile immer wieder zurückkehrt. Dort ist er lieber als draußen auf der Gasse, wo Jungen in seinem Alter spielen. Sie stoßen einander ja bloß herum. Und natürlich lachen sie John aus, weil er, wie sie sagen, durch die Nase redet. Ja, mit Gleichaltrigen ist er nur ungern zusammen, dann doch lieber mit Daniel, der ihm von ersten Verliebtheiten erzählt. Trotzdem schickt ihn die Tante an die Postgasse zum Schulmeister Brüggemann, der einen guten Ruf hat und nicht so viel kostet. Die Buchstaben und Zahlen kennt John schon alle, die hundertfach wiederholten Sätze des Katechismus kann er bald im Schlaf herunterleiern. Was soll er noch lernen? Im stickigen Schulzimmer, wo sich Körper an Körper drängt, wird ihm rasch schlecht, die Flüche und Knüffe der anderen schüchtern ihn ein, und er hat Angst vor der Rute, die auf Schwätzer und Faulpelze niedersaust. Er werde krank, wenn er weiterhin zur Schule gehen müsse, sagt er zur Tante; und bleich ist er schon, zu zart und zu mager für sein Alter. Da muss er nur noch jeden zweiten oder dritten Tag hin, damit er sich, wie die Tante meint, das Gehorchen nicht abgewöhne. An den freien Vormittagen ist er bei Bertha in der Küche und rührt in den Töpfen, oder er legt mit der Tante Leintücher zusammen, er fädelt Nähnadeln für sie ein, schaufelt sorgsam Glut ins Bügeleisen. Bei vielem kann er sich nützlich machen und zwischendurch doch immer wieder ein wenig zeichnen. Die Nachmittage verbringt er in der Werkstatt, daran gibt es nichts zu rütteln, und nun hat ihm der Onkel sogar richtige Zeichenblätter besorgt, denn dass aus dem Jungen kein Kunsttischler wird, hat er eingesehen. Vielleicht aber ein Maler? Sein Malerfreund [31]

[32] 3

London, Februar 1781

Bisweilen schien es ihm unfassbar, dass er jetzt, nachdem er die Welt umsegelt hatte, hierher zurückgekehrt war. Die Stadt hatte sich während seiner Abwesenheit verändert, sie war größer, bunter, lärmiger geworden. Oder war er es, der sich so verändert hatte, dass er manche Häuser und Plätze gar nicht mehr wiedererkannte? Er beugte sich vor, um besser nach draußen zu sehen. Sie hatten eben das neuerbaute Royal Hospital passiert. Nun wurde der Verkehr dichter, die Kutschen reihten sich auf beiden Straßenseiten zu Kolonnen. Ein Chor von Huftritten, überlagert vom Räderrollen, dazwischen die Rufe der Kutscher, Peitschenknallen, von irgendwo das anfeuernde Geschrei der Menge, die eine Gauklertruppe umlagerte. Viele Mauern waren überklebt mit Theaterplakaten. Es schwindelte einen, wenn man die Schlagzeilen zu lesen versuchte. Ein Bettlerjunge lief neben der Kutsche her, klopfte mit dem Knöchel an die Scheibe, er war auf einem Auge blind, die Nase von Ausschlag zerfressen. Webber erwog, ihm eine Münze zuzustecken. War er nicht wohlhabend jetzt, nachdem die Admiralität ihm zweihundertfünfzig Pfund jährlich bewilligt hatte? Doch der Kutscher hatte den Jungen bemerkt und ließ das Ende der [33] Peitschenschnur über seine Wange zucken. Der Junge schrie auf, geriet ins Stolpern, blieb zurück.

Die Kutsche rollte am Gefängnis von Newgate vorbei, dessen langgestreckte und abweisende Fassade noch Spuren des Brandes vom letzten Jahr aufwies. Seit seiner Rückkehr dachte Webber jedes Mal, wenn er das schmutzige Fassadenrot sah, an Charles Clerke, der hier eingesperrt gewesen war, Clerke, der Kapitän der Discovery, des Schwesterschiffs von Cooks Resolution. Clerke hatte leichtsinnigerweise für seinen Bruder gebürgt und dessen Schulden nicht zahlen können. Man hatte ihn verhaftet und ein paar Wochen unter widrigen Bedingungen festgehalten. Deswegen hatte sich die Abreise der Discovery verzögert. Erst in Kapstadt hatte er, schon damals kränkelnd, Cook eingeholt. Er war offensichtlich von anderen Sträflingen mit der Schwindsucht angesteckt worden und hatte, wie auch der Schiffsarzt Anderson, während der Reise immer stärker darunter gelitten, bis zu ihrem Ende.

Nicht nur der Verkehr, auch die Marktbuden und die Läden mit ihren Schaufensterauslagen nahmen nun zu. Seidenstoffe, Wachsblumen, Chinavasen, dann Kisten mit Kartoffeln, Kohl und Äpfeln, sogar Orangen hier und dort. Beim Geruch nach Sauerkraut zog sich Webbers Magen zusammen. Cook hatte, unter Androhung schwerster Strafen, die widerspenstige Besatzung gezwungen, davon zu essen, denn die Erfahrung hatte gezeigt, dass Sauerkraut, wie auch frisches Grünzeug und Fleisch, gegen Skorbut half. Cook selbst war mit gutem Beispiel vorangegangen, er aß alles, wenn es sein musste, das tranige Fleisch der Walrosse, Fische und Vögel jeglicher Art. Er hätte wohl auch, so sagten die Matrosen ihm nach, das Leder seiner eigenen Schuhe [34] verdaut. Und nun war er tot, zerstückelt und halb wieder zusammengefügt, hinabgesenkt ins Meer zu den Salven der Bordgeschütze. Tot war er wie Anderson, wie Clerke, wie der alte Watman, den sie auf einem heiligen Platz begraben hatten. Tot wie der Vater, tot wie die Mutter. Diese Gedanken waren seit seiner Rückkehr eigentlich dauernd vorhanden; sie glichen der ersten Grundierung auf der Leinwand: Auch wenn sie fast durchsichtig ist, gibt sie allen sie überlagernden Farben eine besondere Tönung. Vielleicht war sie schon in den ersten Berner Jahren da, als Ahnung des endgültigen Verlusts.

Auf der anderen Straßenseite tauchte die Kuppel von St. Paul auf. Doch stärker gefesselt wurde Webber an der Ecke, wo der Blick auf den Hanover Square ging, vom kleinen Laden, in dem Dutzende von Puppen ausgestellt waren, dicht gedrängt in Reihen neben- und übereinander, leblos und steif in ihren Kostümen und doch von erstaunlicher Wirkung, fast als könnten sie, so klein sie waren, aus dem Schaufenster ausbrechen und zu ihm hinfliegen. Gut nur, dass die Gesichter hell waren, wachsbleich sogar, und nicht dunkel oder goldfarben oder blutüberströmt wie die Gesichter der anderen Toten, der vielen, die sie nicht mehr gezählt und deren Namen sie nicht gewusst hatten. Kaum gesehen und schon vorbei, zum Glück. Er hatte als Junge nie eine Puppe besessen. Es gab eine Zeit, da hätte es ihn getröstet, eine neben sich im Bett zu haben, heimlich bloß, er hätte es vor allen verleugnet.

Wie sinnlose Treppenstufen reihten sich die unterschiedlich hohen Dächer der Oxford Street aneinander. Endlich waren sie bei der Nummer 312 angekommen. Webber stieg [35] aus und entlöhnte den Kutscher. Es war nun schon beinahe Abend. An der Stelle, wo die Sonne sich verbarg, sickerte ins Wolkengrau ein zartes Rosa hinein, der Farbton verblühter Rosen. Hatte einer der Vögel auf Otaheite ein solches Gefieder gehabt? Immer wieder strichen vage Erinnerungsbilder, die ungemalten, durch sein Gedächtnis, als hüte er sich selbst davor, sie eine feste Form annehmen zu lassen.

Er fand Henry im Atelier, das die Brüder sich teilten. Es war ein großer, weißgetünchter Raum, dessen ebenerdige Fenster auf den Hinterhof gingen. Ein Kohlebecken verbreitete ein wenig Wärme. Auf der einen Seite Henrys Skulpturen, unbearbeitete Steinblöcke, Wachs- und Lehmköpfe, Gipsabgüsse, ein Tisch mit den Werkzeugen und den Medaillons, die er neuestens entwarf, auf der anderen Johns Staffelei, die Leinwände, das Gestell mit den Pigmenten, die Flaschen mit Leinöl und Terpentin, all die buntfleckigen Lappen, dazu die Truhe, in der er die Dinge aufbewahrte, die er auf der Reise gesammelt hatte. Ein rotgelber Federmantel hing an der Wand.

Bereits hatte Henry ein paar Kerzen angezündet; der Schatten seiner Hand glitt über den Midas, an dessen Rumpf er arbeitete. Er ließ den Meißel sinken, als der Bruder eintrat.

»So spät?«, sagte er. »Du bist lange geblieben.«

Webber setzte sich auf einen Hocker, von dem er erst ein hingeworfenes Hemd wegzog. Er blies auf seine Hände und rieb sie aneinander. »Sie will das Bild nicht aufhängen, es gefällt ihr nicht.«

»Warum nicht?« Henry wischte mit der bloßen Hand Staub von der Statue. »Das Bild ist gut. Hast du es nicht wieder mitgenommen?«

[36] »Sie behält es trotzdem. Wenn es ihr nicht gefällt, soll es wohl niemand anderem gefallen. Es ist ja ein Geschenk der Admiralität. Das kann sie nicht ohne weiteres zurückweisen.«

»Du hättest es in der Royal Academy ausstellen können, sie hätten dir eine silberne oder goldene Medaille dafür verliehen.«

Webbers Gesicht verfinsterte sich. »Es geht mir nicht wie dir. Ich war zu lange weg.«

»Ach was! Wenn die Stiche erst erschienen sind, wird jedermann Cooks Maler kennen. Schon jetzt spricht man doch von dir. Und welcher Maler hatte schon eine Audienz beim König?«

»Er wollte sich bloß die Skizzen nach der Natur ansehen. Und ich musste seinen Töchtern dazu Geschichten von wilden Tieren und Menschen erzählen. Was ich noch daraus mache, interessiert den König nicht, außer dass es zu Cooks und seinem Ansehen beiträgt.«

»Andere wird es brennend interessieren. Was zählt, verglichen damit, meine eigene Arbeit?«

Die Brüder vermieden es, einander anzusehen. Von draußen schallten dumpfe Rufe und Wiehern durch die Wände. Webber dachte an seine Ankunft vor vier Monaten. Als er den Vater aufsuchen wollte, erfuhr er von seiner Schwester, dass Abraham Wäber tot und begraben war, gestorben an Auszehrung im Sommer zuvor. Man hatte ihn auf den Bunhill Fields neben die Mutter gelegt, die schon seit sechs Jahren dort lag. Er, der Sohn, war auf seiner Reise endgültig zur Waise geworden; Henry, der ihm später über die Umstände des Hinschieds berichtete, schien bereits darüber hinweggekommen zu sein. Henry wusste aber auch nicht viel. Er war, [37] beflügelt von ersten Erfolgen, an die Oxford Street gezogen und hatte den Vater, der von Sarah betreut wurde, in seinen letzten Monaten nur unregelmäßig besucht. Den Aufstieg der Söhne hatte der alte Wäber gar nicht mehr wahrgenommen, sein Geist war allmählich erloschen. Nach Johns Abreise habe er nicht einmal mehr den Hammer zu heben vermocht und Henry nur noch mit Mühe erkannt, ihm dann aber doch das Versprechen abgenommen, den Grabstein für die Mutter, der unvollendet geblieben war, fertig zu behauen. Er, Henry, habe einen für beide daraus gemacht, mit den Namen und einem schlichten Engelrelief. Für das, was dem Vater nicht mehr gelungen sei, habe er bloß ein paar Tage gebraucht, sagte er, und John hätte ihn dafür am liebsten an den Schultern gepackt und geschüttelt.

Henry hatte wieder nach dem kleinen Meißel gegriffen. Der Klang der Hammerschläge erfüllte den Raum beinahe melodiös, wie das Pizzicato eines Saiteninstruments. Doch plötzlich hielt er inne und schaute zum Bruder, der reglos neben der Staffelei stand.

»Gefällt sie dir?«, fragte er mit maliziösem Unterton.

»Wer?«

»Mrs Cook. Sie soll recht hübsch sein, sagt man. Und sie ist nun mit der Pension, die ihr für den Rest ihres Lebens zusteht, eine lukrative Partie, findest du nicht?« Er wies auf die Leinwand, die der Bruder mit seinem Schatten verdunkelte. »Das wäre jedenfalls realistischer, als sich mit der da abzugeben.«

Webber spürte, dass er errötete. »Mrs Cook ist wesentlich älter als ich. Sie erstickt beinahe an ihrer Trauer. Um die Witwe eines nationalen Helden wird sich keiner zu [38] bewerben wagen, sie wird dem großen Mann treu bleiben müssen.« Sein wachsender Unwille vertrieb die Verlegenheit. »Wenn es ums Heiraten geht, dann schau erst mal für dich, Bruderherz. Auch für dich wäre es Zeit.«

»Ich bin immerhin drei Jahre jünger als du«, sagte Henry, bereits wieder in der Defensive. So war es oft zwischen ihnen, zumindest seit sie zusammenwohnten. Henry zündelte und spottete, nicht lieblos, aber doch an der Grenze zur Kränkung. Dann bellte John zurück, so kam es ihm selber vor, und mit seiner Gereiztheit brachte er den Bruder dazu, sehr rasch die weiße Fahne zu hissen.

»Lassen wir’s gut sein«, sagte er nun selbst. »Wir können noch eine Weile arbeiten, bis es ganz dunkel ist.«

Er wandte sich dem unfertigen Gemälde auf der Staffelei zu. Es war die erste Kopie des Porträts von Poetua, der Prinzessin von der Insel Ulietea. An die Wand gelehnt, stand das Original, das Lord Sandwich für sich bestellt hatte. Die Kopie – sie war für Webber persönlich bestimmt – sollte das Original übertreffen. Dieser fragende Blick, das Lächeln, irisierend zwischen Melancholie und Verführung. Das pechschwarze Haar, das in krausen Locken auf die Schultern fällt. Die Nacktheit ganz selbstverständlich. Man hatte ihn zur Discovery hinübergerudert, wo Poetua, auf Cooks Befehl, in der Great Cabin festgehalten wurde, zusammen mit ihrem Bruder und ihrem Mann, der jedoch bloß ergeben und stumm in einer Ecke kauerte. Zwei Matrosen waren von der Discovery desertiert. Sie zogen – wer hätte sie nicht verstanden! – ein Leben in tropischem Überfluss, unter gefälligen Frauen, der strapaziösen Enge auf dem Schiff vor. Doch Cook wollte sie zurückhaben, um jeden Preis, er fürchtete, [39] sonst noch weitere Männer zu verlieren. So hatte er, als äußerstes Mittel, die Geiselhaft angeordnet, sie sollte den König, Poetuas Vater, dazu bewegen, die Deserteure einzufangen und zurückzuschaffen. Die Haft bot Webber die Gelegenheit, Poetua lebensecht – mit allen Tätowierungen, so war ihm aufgetragen – zu porträtieren. Er hatte sie ins Freie versetzt, sie stand vor einem gewittrigen Himmel, dessen Düsterkeit ihren nackten Oberkörper umso stärker zum Leuchten brachte. Aus dem Lendentuch hatte er ein griechisches Gewand gemacht, das oberhalb des Nabels endete, die Tätowierungen auf den Oberarmen bloß zart angedeutet. Manchmal sprach er mit ihr. Er sagte, was er damals verschwiegen hatte, versuchte ihr zu erklären, wer er, der Fremde, war, woher er kam, wovon er träumte, und er wusste, dass sie keine Antwort geben würde.

Webber steckte den Daumen durch die Palette, gab mit dem Pinsel ein wenig Öl zu den halb eingetrockneten Klecksen von Indischgelb, Sienabraun, Karminrot, er weichte die Farben auf, probierte neue Mischungen aus. Den Goldton der Haut, ihren matten Glanz wollte er beim zweiten Versuch noch besser wiedergeben. Aber es war unmöglich: Der Pinsel log, Abbild blieb Abbild. Sein Leben lang, das wusste er nun, würde er der Wirklichkeit nachtrauern und sie wiederzubeleben versuchen. Wie viel leichter war es doch für die Kupferstecher, seine ausgewählten Zeichnungen, die überarbeiteten Aquarelle in Platten zu ritzen! Wie viel leichter, wenn man nicht dabei gewesen war!

Henry stand plötzlich dicht hinter ihm. »Schön ist sie«, sagte er leise. »Aber du hast eine andalusische Zigeunerin aus ihr gemacht.«

[40] Webber schwieg.

Henry kam ihm noch näher, der Hauch seines Atems kitzelte sein Ohr. »Jetzt verrat es doch endlich. Hast du mit ihr… hast du sie…?«

Abrupt drehte Webber sich um, den Pinsel wie eine Waffe erhoben. »Lass mich«, sagte er scharf. »Lass sie!«

Mit einem erschrockenen Lachen wich Henry zurück. »Schon gut. Komm, Bruder, es wird zu dunkel, wir gehen essen.«

Webber beruhigte seinen Atem. »Gehen wir, du hast recht, ich bin hungrig.«

Er lag wieder wach im Bett, mit einem bitteren Geschmack im Mund und eiskalten Füßen. Zu viel Ale getrunken und mit dem Bruder eine halbe Flasche Gin geteilt. Dazu hatte ihn der Tabakrauch in der Schenke ganz benommen gemacht. Er war zuerst in einen bleiernen Schlaf gesunken, dann aber, gegen zwei oder drei Uhr morgens, hatte sich sein Geist aus dem Nebel hochgekämpft und an unliebsamen Erinnerungen festgekrallt, mit denen er, in ständigem Auf und Ab, durch Wellen trieb. Er fasste – es war nicht das erste Mal – den Vorsatz, sich künftig mit einem Becher zu begnügen und Henrys Trinksprüchen nicht mehr zu erliegen. Er war auch auf dem Schiff nicht trinkfest geworden. Die Gelage an den Feiertagen mit ihren anschließenden Prügeleien hatte er verabscheut und nie verstanden, weshalb Cook solche Ausschweifungen duldete. Nebenan atmete Henry in tiefen Zügen. Er beneidete ihn um die Sicherheit seines Schlafs, er beneidete ihn um seine Unbeschwertheit, die das Laster mit einschloss, als bedeute es nichts. An diesem Abend [41] hatte Henry noch zu den Mädchen in der Drury Lane gewollt und von einer Neuen im berühmten Etablissement der Mutter Georgia geschwärmt, einer aus Wales, und als Webber sich weigerte, ihn zu begleiten, hatte er ihm freundschaftlich auf die Schulter geklopft und auf den Bordellgang verzichtet. Warum fiel ihm der Umgang mit den Sinnenfreuden so viel schwerer als dem Bruder? Die Inseln hatten ihn von seiner Zurückhaltung nicht geheilt. Ja, er hatte sich verführen lassen und dafür mit schlechten Skizzen bezahlt; es war schön gewesen, aber auch ernüchternd. Man fühlte sich hinterher, wenn das Mädchen verschwand, von der eigenen Lust verraten. Mit Poetua, der Unerreichbaren, wäre es anders gewesen. Sie wartete unten im Atelier auf ihn, als Abbild, als blutleeres, aber seinem Pinsel gefügiges Abbild.

Er wälzte sich an den Bettrand, fuhr mit der Hand unter die Matratze und ertastete den Schreibkalender, der dort versteckt war: handtellergroß, sein geheimes Logbuch von Captain Cooks dritter Reise. Es war den Seeleuten verboten gewesen, ein persönliches Tagebuch zu führen. Die Admiralität wollte verhindern, dass der offizielle Reisebericht durch frühere Veröffentlichungen konkurrenziert würde, und sie wollte die Kontrolle über die Darstellung der Reise bewahren. Ein paar Männer hatten sich trotzdem Notizen gemacht, sie hatten auf die Seitenränder von Bibeln, auf Ärmelaufschläge, ja, sogar an verborgenen Stellen auf die Haut geschrieben. Wer als Erster, auch unter dem Schutz der Anonymität, mit einem Reisebericht herauskäme, durfte damit rechnen, reich zu werden, denn die Neugier und die Kauflust des gebildeten Publikums waren, was die Entdeckungen im Pazifik betraf, unersättlich. Das war aber nicht [42] der Hauptgrund für Webbers Notizen gewesen; es hatte vielmehr damit zu tun, dass seine Sätze ihm persönlicher erschienen als der wachsende Stapel der Zeichnungen, der das, was gewesen war, unter sich begrub. In winziger Schrift hatte er seine Einträge geschrieben, bisweilen bei ungenügender Beleuchtung, so dass die Zeilen über- und ineinandergeraten waren wie Pfade, die sich kreuzen oder ineinander münden. Webber hatte auf dem Schiff nie Verdacht erregt, er galt als zuverlässig und harmlos, und so hatte er das Büchlein stets rechtzeitig in irgendeiner Tasche verstauen können. Mit der Zeit hatte er es gewagt, sogar in der Great Cabin ein paar Sätze zu kritzeln, um bestimmte Ereignisse nicht zu vergessen. Er schrieb stichwortartig, in Abkürzungen, und wenn er Schritte hörte, schob er den Kalender unter die Zeichnungen, die er gerade in Arbeit hatte. Auf Kamtschatka hatte John Gore, Stellvertreter des todkranken Clerke, die Mannschaften der Resolution und der Discovery aufgefordert, allfällige Notizen, die trotz des Verbots entstanden seien, abzuliefern. Sie würden versiegelt und auf dem Landweg, quer durch Sibirien, zusammen mit der Nachricht von Cooks Tod, nach England geschickt, dann könne die Admiralität sämtliche Aufzeichnungen nach ihrem Belieben vernichten oder für eigene Zwecke verwenden. Die Schreiber, die solcherart ihre Pflicht erfüllten, blieben unbestraft, den anderen, bei denen später, vor der Ausmusterung, schriftliches Material gefunden werde, drohe die Auspeitschung und Schlimmeres. Webber fürchtete sich vor der Bestrafung. Dennoch versteckte er weiterhin den Kalender. Er war, als einer von wenigen, bei der Landung in London nicht durchsucht worden. Der [43] Quartiermeister hatte ihn lediglich gefragt, ob er in seinen Kisten und Mappen auch Schriftliches aufbewahre, er hatte verneint und war ohne weiteres zum Fallreep vorgelassen worden. Den Kalender hatte er vorsichtshalber auf der bloßen Haut getragen, seitlich an der Hüfte, unter die Unterhose geschoben. Er musste ihn nun auch vor Henry verstecken; wer weiß, was der Bruder damit angestellt hätte. Nur wenige Male hatte Webber seit der Rückkehr darin geblättert, mühevoll die eigene, teils verwischte Schrift entziffert. Was er über Cook geschrieben hatte, musste geheim bleiben, so viel stand fest, und fürs Büchlein brauchte er ein besseres Versteck. Es konnte, wenn es in falsche Hände geriet, seinen Ruf und seine Karriere ruinieren. Wieso verbrennst du es nicht?, fragte er sich. Nein, es war ein Pfand, das er nicht preisgeben wollte. Aber ein Pfand wofür? Das wusste er selbst nicht.

Webber zog die Beine an und begann, seine Füße zu massieren, sie schienen ihm kälter als in all den Wochen, in denen das Schiff von knisterndem und krachendem Eis eingeschlossen war, von Eisbergen, deren Schattenseite bei Sonnenuntergang blau leuchtete. Erneut erschien Poetua vor ihm, obwohl sie gar nicht zum Eis gehörte; ihre Züge verschwammen, und er fragte sie, warum von einem Mann erwartet werde, dass er heirate, Kinder zeuge, seine Familie ernähre. Was war falsch daran, für sich allein zu sorgen, wenn man die Einzige, die man hätte haben wollen, nicht bekam? Was war falsch daran, wenn er doch niemandem Unrecht tat, niemanden verstieß? Webber dachte an seinen Vater, der den sechsjährigen Sohn weggegeben hatte, er dachte an die bittere Armut der ersten Jahre. Er würde, wenn überhaupt, erst heiraten, wenn er seine Zukunft gesichert hatte. Der Vertrag mit der [44]

[45] 4

London, Juni 1776

Das Publikum drängte sich im Ausstellungssaal der Royal Academy. Es war heiß, viel zu viele Leute begehrten Einlass. Die Ladys fächelten sich Luft zu, man trat sich unter geheuchelten Entschuldigungen auf die Zehen. Von John Webber waren drei Bilder angenommen worden, zwei Landschaften aus der Umgebung von Paris und ein Porträt. Er war erst seit einem Jahr wieder in London. Nach der dreijährigen Lehrzeit bei Aberli hatte er fünf Jahre bei dessen altem Bekannten, Jean-Georges Wille, in Paris studiert. Doch dann erhoffte er sich bessere Erfolgschancen in London, er fand Henry wieder, der ihn überschwenglich empfing, er betrauerte die Mutter, die gestorben war, er schrieb sich als Student an der Royal Academy ein und verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit Dekorationsmalerei in neureichen Haushaltungen. Mythologische Szenen für den Salon malte er nach französischer Manier auf Tapeten und auf kahle Wände. Ein Seidenhändler bestellte den Raub der Sabinerinnen, ein Schlachtermeister das Urteil des Paris. Webber stellte dar, was man verlangte, auch das, wofür ihm die eigene Erfahrung fehlte. Doch er strebte nach Höherem, er suchte die Anerkennung der Lords und des Hofes. Auf die [46] ausgestellten Landschaften hatte er viel Mühe verwendet, sie entsprachen in Aufbau und Farbgebung flämischen Vorbildern, von denen auszugehen sein Lehrer Wille empfohlen hatte. Der Himmel auf ihnen war wolkenverhangen, das Laub der Bäume im Detail ausgearbeitet, ein gedämpftes Grün, Veroneser Grün, herrschte vor. Mit der Darstellung des Lichts war Webber indessen nicht zufrieden; Licht sollte, als Medium, selbst bei gewittriger Stimmung alles durchströmen. Das musste er noch lernen. Trotzdem hielt er die zwei Landschaften, mit Figuren im Vordergrund, für das Beste, was er bisher gemalt hatte. Stärkeres Aufsehen indessen erregte sein Porträt eines jungen Mannes. Henry war ihm dafür Modell gestanden, widerwillig erst, dann mit zunehmender Lust am Posieren. Der Bruder war Kunststudent wie er; eigentlich hatte es Webber nicht verwundert, dass er in die Fußstapfen des Vaters treten wollte, mit der uneingestandenen Absicht, ihn zu übertreffen. So stellte er ihn als Bildhauer dar, flüchtig abgelenkt, wie es schien, von der Marmorbüste eines Mädchens, an der er eben noch gearbeitet hatte. Das warme, seitlich einfallende Licht konzentrierte sich auf Henrys Gesicht und die Hand, die den Meißel führte, sein Ausdruck hielt die Waage zwischen Nachdenklichkeit und eben noch gebändigter Spottlust. Über den Gehrock aus olivgrünem Taft, von einem Bekannten für die Sitzungen ausgeliehen, und das kunstgerecht drapierte Spitzenjabot hatte sich Henry in der Tat lustig gemacht und war doch stolz gewesen auf die vornehmlässige Haltung, die ihm der Bruder gab; sie beförderte ihn, dem Aussehen nach, in einen höheren Stand. Die Sitzungen hatten ihm immer zu lange gedauert, zwischendurch musste er sich strecken und dehnen oder wie ein Kind [47] im Atelier herumhüpfen. Aber Webber war unnachgiebig gewesen, nach kurzen Pausen hatte er den Bruder wieder zum Stillsitzen genötigt. Es hatte sich gelohnt, wie sich nun zeigte. Vor dem Portrait of a Sculptor standen stets mehrere Betrachter. Sie rühmten die Lebendigkeit des jungen Porträtierten, seine gelassene Würde. Das Bild erinnerte sie an die Kunst eines Reynolds, der doch als der Größte der Zeitgenossen galt. Der junge Maler, der sich in schicklichem Abstand hielt, blieb unerkannt, er horchte jedoch genau hin und verstand, trotz des Stimmengewirrs, bruchstückweise, was über ihn gesagt wurde. Zum Glück war Henry nicht zugegen, er hätte, ganz unbefangen, die Lobreden auf seine Person bezogen. Ein Betrachter fiel Webber besonders auf. Er war ein schon älterer, leicht korpulenter Mann mit willensstarkem Kinn, der das Porträt, besonders die Augenpartie, von nahem inspizierte, dann wieder einen Schritt zurücktrat, um die Komposition als Ganzes zu erfassen. Der Mann wurde in seiner Konzentration allerdings ständig gestört von anderen Besuchern, die ihn begrüßten und denen er kurz die Hand schüttelte, bevor er sich wieder dem Porträt zuwandte. Webber ging nun doch weiter, um selbst, soweit das Gedränge es zuließ, ein paar Bilder zu betrachten. Eines zog ihn, schon nach einem flüchtigen Blick, machtvoll an. Es war eine exotische Landschaft, eine Insel wohl, sie zeigte im Vordergrund das ruhige, größtenteils dunkle Meer im Abendlicht, dahinter schroff geformte, hintereinandergestaffelte Bergketten mit ein paar wenigen Palmen. Die Komposition wurde aber dominiert von einem mächtigen Himmel, der ganz anders war als der Himmel der Flamen und Holländer: von intensivem, zugleich abendlich durchstrahltem Blau war [48] er, einem Blau zwischen Indigo und Lapislazuli. Die Wolken über den Bergen hingegen, halb Rauch, halb Nebel, schienen mit kontrastierenden Elfenbein- und Goldtönen die Leuchtkraft des Blaus noch übertreffen zu wollen. Der Maler hieß William Hodges, wie das Täfelchen unter dem Bild besagte. Ihm war gelungen, wonach Webber vergeblich gestrebt hatte: das Licht gleichsam körperlich zu malen. Es war Bewunderung, die Webber verspürte, aber auch Neid. Den Namen Hodges hatte er in letzter Zeit mehrfach gehört. Hodges war der Maler auf Captain Cooks zweiter Weltumsegelung gewesen; nun wertete er offensichtlich die Studien aus, die auf dieser Reise entstanden waren. Von Cook sprach die ganze Londoner Gesellschaft, sein Ruhm nahm ständig noch zu. Er galt als großer Navigator, als Entdecker, der den wilden Stämmen im Pazifik die Errungenschaften der Zivilisation brachte, als Kartograph, der die weißen Flächen der Erdkugel vermaß und sie dem Schutz der englischen Krone unterstellte. Das Gerücht ging um, der große Cook plane eine dritte Reise, die Admiralität werde ihn beauftragen, zum Südpol oder Nordpol vorzustoßen. Eine vage Sehnsucht ergriff Webber angesichts der Südseelandschaft. Nicht weit von ihr hing aber ein zweites Bild von Hodges: eines mit zerklüfteten Eisbergen, die auf dem bewegten Meer trieben und die beiden Schiffe, die winzig schienen, zu zermalmen drohten. Die Farbskala war auf kaltes Blau, Bleiweiß und ein wenig Anthrazit beschränkt. Ein stärkerer Gegensatz zur tropischen Insel ließ sich kaum denken. Es schauderte einen beim bloßen Gedanken, in solch unwirtlicher Umgebung zu reisen. Als Webber das Bild aus der Nähe musterte, wurde er angesprochen, und zwar, wie [49] er augenblicklich feststellte, vom Betrachter seines Porträts, dem Mann mit dem auffälligen Kinn.

»Sie scheinen von Hodges gefesselt zu sein«, sagte er, lächelte dann gewinnend, als Webber ihn fragend anblickte, und stellte sich mit einer knappen Verbeugung vor: »Doktor Solander, Naturforscher, vor allem Botaniker, wie Sie vielleicht wissen.«

Auch dieser Name kam Webber bekannt vor, doch er konnte ihn nicht einordnen. Der Mann sprach das Englische fließend, wenn auch mit schwerem Akzent.

»Ich war selber dort«, sagte Solander und deutete auf Hodges’ Inselbild. »Auf Otaheite, es gibt keinen schöneren Ort auf Erden.«

»Sie waren dort?«, fragte Webber verblüfft und glaubte zuerst, der Mann erlaube sich einen Scherz.

»Zusammen mit Sir Joseph Banks, auf der ersten Reise, die Captain Cook, damals noch Leutnant, kommandierte. Wir haben Hunderte von bisher unbekannten Pflanzen- und Tierarten entdeckt.«

Ja, von Joseph Banks hatte Webber sogar in Bern, im letzten Lehrjahr bei Aberli, gehört. Der Meister hatte ihm aus der Gazette einen langen Artikel über Banks vorgelesen, und sie hatten über die Beschreibung des von ihm entdeckten Tiers gelacht, das sich in langen Sprüngen bewegte und seine Jungen in einem Beutel trug.

Solander zeigte dorthin, wo er vorher so lange gestanden hatte. »Man hat mir gesagt, Mr Webber, Sie hätten das hübsche Porträt dort drüben gemalt.«

Webber nickte und überlegte sich, welchen Preis er verlangen sollte, wenn Dr. Solander es zu kaufen wünschte. [50] Aber eigentlich war es unverkäuflich; den gemalten Bruder, gerade weil er ihn idealisiert hatte, mochte er nicht weggeben.

Doch Solander überraschte ihn erneut: »Ich überfalle Sie jetzt. Wir suchen einen Maler für Cooks nächste Reise. Er hat den Auftrag, Omai, von dem Sie gewiss gehört haben, in die Südsee zurückzubringen. Danach soll er in der nördlichen Hemisphäre eine Passage zwischen dem Pazifischen und dem Atlantischen Ozean suchen, die den Handel enorm erleichtern würde. Ich denke, Sie könnten als Maler durchaus in Frage kommen.«

»Ich?« Webber zog die Silbe ungläubig in die Länge, er musste den Mann falsch verstanden haben. »Sie meinen…?«

Solander berührte ihn beschwichtigend am Oberarm. »Nehmen Sie sich Zeit zum Überlegen. Ich besuche Sie übermorgen in Ihrem Atelier, Down Street 4, Piccadilly, nicht wahr?«

Wiederum nickte Webber, benommen von Solanders Kenntnissen und seinem Tempo. »Ich hätte nie im Leben damit gerechnet…«, setzte er an und bewegte wohl nur seine Lippen, denn Solander hielt die Hand ans Ohr, um ihn besser zu verstehen. »Das Leben auf See ist mir völlig fremd … und eine so lange Reise…«

»Man gewöhnt sich daran«, unterbrach ihn Solander auf seine freundlich-bestimmte Weise. »Ich war eine Landratte wie Sie und habe anfänglich gelitten. Das ist unvermeidlich. Aber ich bereue keinen Moment, dass ich mitgereist bin.«

Webber zwang seine Zunge zum Gehorsam. »Haben Sie denn niemand anderen, den Sie fragen können… jemand Erfahreneren?«

[51] Solander lächelte beinahe verschmitzt. »Ich folge meinem Instinkt. Das können Sie, gerade nach unserer kurzen Begegnung, als aufrichtiges Kompliment verstehen. Ich habe mir auch Ihre Landschaften genau angeschaut. Als Maler und Mensch sind Sie reif für Ihr Alter, ein genauer Beobachter. Und Sie wirken gesund. Das sind allerbeste Voraussetzungen.«