7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Saga Blackwater

- Sprache: Spanisch

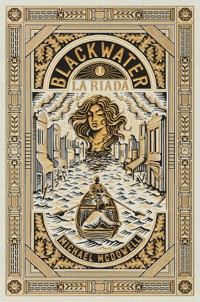

Descubre el tercer volumen de la saga Blackwater. Una saga matriarcal. Mujeres poderosas que luchan por el dominio durante generaciones. Una atmósfera única para una lectura adictiva. Un retrato realista con toques sobrenaturales. Escritura magistral y visual en un ambicioso proyecto entre el pulp y HBO. «Michael Mcdowell: mi amigo, mi maestro. Fascinante, aterrador, simplemente genial. El mejor de todos nosotros.» STEPHEN KING «Una sabia combinación entre Dumas y Lovecraft. Un cruce entre Stephen King y Gabriel García Márquez. Despiadadamente adictivo.» ROBERT SHAPLEN, THE NEW YORK TIMES Las gélidas y oscuras aguas del río Blackwater inundan Perdido, un pequeño pueblo al sur de Alabama. Allí, los Caskey, un gran clan de ricos terratenientes, intentan hacer frente a los daños causados por la riada. Liderados por Mary-Love, la incontestable matriarca, y Óscar, su obediente hijo, los Caskey trabajan por recomponerse y salvaguardar su fortuna. Pero no cuentan con la aparición de la misteriosa Elinor Dammert. Una joven hermosa pero parca en palabras con un único objetivo: acercarse a los Caskey cueste lo que cueste.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Índice

Portada

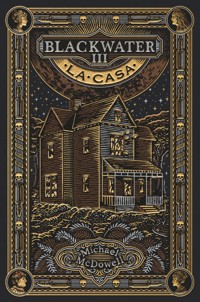

Blackwater 3. La casa

Créditos

Resumen

Tercera parte. La casa

1. Miriam y Frances

2. Las monedas del bolsillo de Queenie

3. Danjo

4. Desplazamientos

5. Cerrada o abierta

6. El saco de arpillera

7. La conciencia de los Caskey

8. La prueba

9. El nacimiento del río

10. El piso de arriba

11. Néctar

12. La puerta del armario se abre

13. La corona

14. La heredera de Mary-Love

15. El corredor de la ropa de cama

Michael McDowell (1950-1999) fue un auténtico monstruo de la literatura. Dotado de una creatividad sin límites, escribió miles de páginas, con una capacidad al nivel de Balzac o Dumas. Como ellos, McDowell optó por contar historias que llegaran a todo el mundo. Como ellos, eligió el medio de difusión más popular: el folletín, o novela por entregas, en el caso de los maestros del XIX; el paperback, o libro de bolsillo, en el caso de McDowell.

Además de ejercer como novelista, Michael McDowell fue guionista. Fruto de su colaboración con Tim Burton fueron Beetlejuice y Pesadilla antes de Navidad, además de un episodio para la serie Alfred Hitchcock presenta. Considerado por Stephen King como el mejor escritor de literatura popular, y pese a su temprana muerte por VIH, escribió decenas de novelas: históricas, policíacas, de terror gótico, muchas de ellas con pseudónimo. En 1983 publicó la que es sin duda su obra maestra, la saga Blackwater, y exigió que se publicara en 6 entregas, a razón de una por mes. El éxito fue arrollador. Ahora, tras el enorme éxito de venta y público en Francia e Italia (con más de 2 millones de ejemplares vendidos), llega a nuestro país.

Título original: Blackwater. Part III: The House

© del texto: Michael McDowell, 1983. Edición original publicada por Avon Books en 1983. Publicado también por Valancourt Books en 2017

© de la traducción: Carles Andreu, 2023

© diseño de cubierta: Pedro Oyarbide & Monsieur Toussaint Louverture

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Acatia

Primera edición digital: marzo de 2024

ISBN: : 978-84-10025-51-6

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Resumen

Tras abandonar a su hija Miriam a cargo de MaryLove, Elinor y Oscar se mudan a su nueva casa, lo que levanta un muro de hostilidad entre Mary-Love y Elinor. Esta vuelve a quedarse embarazada de otra niña a la que llama Frances. Pronto llegan nuevos vecinos a Perdido: Early Haskew, el arquitecto encargado de la construcción de un dique, que corteja a Sister y se casa con ella; y Queenie Strickland, la cuñada de James, que a pesar de sus intentos por huir de su marido, es asaltada y violada por él en su propia casa. Mientras tanto, una serie de problemas en las obras del dique llevan a Elinor a sacrificar a John Robert, hijo de los DeBordenave, para ofrecer su sangre al río Perdido. Tras su desaparición, Tom DeBordenave decide marcharse y venderle sus terrenos a Oscar Caskey. Finalmente el dique es inaugurado, prometiendo una nueva era de prosperidad para el pueblo.

Tercera parte

La casa

1

Miriam y Frances

Frances y Miriam Caskey eran hermanas y habían nacido con apenas un año de diferencia. Vivían una al lado de la otra, en casas que no distaban más que unas decenas de metros entre sí. Sin embargo, entre ambos hogares había tan poca relación que, cuando las hermanas coincidían —en las raras ocasiones en las que los Caskey se reunían—, se mostraban tímidas y desconfiadas.

Aunque Miriam era mayor por apenas unos doce meses, parecía llevarle años de ventaja a su hermana en cuanto a madurez. Criada en la casa de su abuela Mary-Love Caskey y de su tía, Sister Haskew —hasta que Sister y su marido se mudaron—, a Miriam la habían mimado y consentido a lo largo de todos sus siete años. Esa indulgencia se acentuó aún más a partir de 1926, cuando Sister, asqueada finalmente por las impertinencias y los entrometimientos de su madre, convenció a su marido para marcharse a vivir a Mississippi. Solas en la casa, Mary-Love y Miriam se hacían compañía y se consolaban mutuamente. La gente de Perdido solía decir que Miriam era igual que Mary-Love y no se parecía en nada a su madre, que vivía justo al lado y veía a Miriam con menos frecuencia que a la peluquera.

Como todos los Caskey, Miriam era una niña alta y esbelta, y Mary-Love se encargaba de que fuera siempre vestida con las mejores modas infantiles. Miriam era una niña pulcra y meticulosa; no paraba de hablar, pero nunca levantaba la voz. Su conversación solía girar en torno a las cosas que otros tenían, las que ella había comprado recientemente y las que aún codiciaba. Tenía su propia habitación, con muebles comprados especialmente para ella. Había elegido un escritorio infantil con persiana en la sala de exposiciones de una tienda de muebles de Mobile. Lo que más le había gustado era que tenía un montón de cajoncitos, que ahora estaban llenos de cosas: botones, piezas de encaje, quincallas, lápices, perritos de porcelana, lentejuelas, cintas, trozos de papel de colores y otros bellos detritos que suelen acumularse en los hogares ricos en posesiones mundanas. Miriam podía pasarse horas y horas examinando aquellos objetos, reorganizándolos, apilándolos, contándolos, registrándolos en un prolijo libro de contabilidad y maquinando para conseguir más.

Sin embargo, las posesiones que mayor placer le producían a Miriam Caskey eran justamente las que no le dejaban tener en su habitación: los diamantes, las esmeraldas y las perlas que su abuela le regalaba por Navidad, por su cumpleaños y a veces incluso en días normales y corrientes, y que luego guardaba a buen recaudo en una caja de seguridad de Mobile. «Aún eres demasiado joven para guardarlas tú —le decía Mary-Love a su querida nieta—, pero recuerda siempre que son tuyas.» Miriam tenía una idea confusa de la edad adulta y no sabía si alguna vez iba a alcanzar ese excelso estado. Pero, aunque no podía estar segura de que alguna vez fuera a poder tomar posesión de todas esas joyas, no le importaba lo más mínimo. Cada noche, justo antes de dormirse, pensaba en ellas, dentro de aquella lejana caja de seguridad de Mobile, cerrada y silenciosa. Aquellos pensamientos casi parecían compensar la nana que su verdadera madre no le cantaría nunca.

Frances Caskey era muy distinta. Así como Miriam era una niña enérgica y robusta, poseída por una tensión nerviosa permanente, Frances parecía tener un control mucho más limitado sobre su cuerpo y su salud. Cogía resfriados y fiebres con una facilidad desalentadora; le daban alergias y breves enfermedades no diagnosticadas con la misma frecuencia con la que otros niños se raspan las rodillas. Era apocada en general y se habría creído con el mismo derecho a tener celos de su hermana o de sus posesiones que a declararse reina de todas las Américas.

Frances pasaba todos los días con Zaddie Sapp, trasteando tímidamente en la cocina, o persiguiéndola por la casa, o sentada en un rincón con los pies levantados, mientras Zaddie barría, limpiaba el polvo y abrillantaba el suelo. Frances se portaba bien, nunca estaba de mal humor, era paciente en la enfermedad y estaba siempre a punto (e incluso ansiosa) para hacer cualquier tarea o cometido que le asignaran. Su modestia era tal, que su abuela (en las raras ocasiones en que la veía) la sacudía por los hombros y le gritaba: «¡Un poco de garbo, niña! ¿Dónde te has dejado el coraje? Con esa cara parece que estuvieras esperando a que alguien apareciera de detrás de la puerta para secuestrarte».

Todas las mañanas entre semana, Frances subía discretamente al porche del primer piso de la casa y observaba a escondidas a su hermana mientras esta se marchaba a la escuela. Miriam, ataviada siempre con un vestido recién almidonado y zapatitos relucientes, salía con sus libros y se sentaba delicadamente en la parte trasera del Packard. Entonces la señora Mary-Love se asomaba al porche y gritaba: «¡Bray, lleva a Miriam al colegio!». Bray abandonaba las tareas de jardinería, se sacudía las manos y se marchaba con Miriam, que se sentaba siempre tan quieta, compuesta y majestuosa como si fuera a una recepción con la reina de Inglaterra. Por la tarde, en cuanto veía a Bray marcharse de nuevo en el Packard, dejaba lo que estuviera haciendo para poder presenciar el regreso de su hermana, tan almidonada, refinada e imperturbable como cuando había partido por la mañana.

Frances no estaba celosa de su hermana, sino que la admiraba y atesoraba los recuerdos de las pocas ocasiones en que Miriam le había dirigido una palabra amable. Frances llevaba alrededor del cuello la cadenita de oro y el medallón que Miriam le había regalado la Navidad anterior. No importaba en absoluto que después Miriam le hubiera susurrado: «Lo eligió la abuela. Y Ivey encontró una caja. Lleva mi nombre, pero no lo había visto nunca. Nunca me habría gastado tanto dinero en ti».

En el otoño de 1928, Frances estaba ansiosa por empezar el primer curso y no podía parar de pensar si la dejarían ir con Miriam y Bray a la escuela todas las mañanas, aunque no se atrevía a plantear la pregunta directamente a sus padres por miedo a que la respuesta fuera negativa. Frances se estremecía de expectación ante la perspectiva de poder sentarse junto a Miriam en el asiento trasero del Packard y soñaba despierta con compartir algún tipo de intimidad con su hermana.

Cuando por fin llegó el primer día de clase, Zaddie le puso a Frances su mejor vestido. Oscar le dio un beso a su hija y Elinor le dijo que se portara muy bien y aprendiera mucho. Con gran impaciencia, Frances salió sola por la puerta principal —se sentía como si fuera la primera vez en toda su vida—, pero justo entonces vio que el Packard de su abuela se alejaba por la calle con Bray al volante. Miriam, pulcra y almidonada, iba sentada sola en la parte trasera.

Frances se dejó caer en los escalones y rompió a llorar.

Oscar fue a casa de su madre, entró sin llamar a la puerta y, muy enfadado, le dijo a Mary-Love:

—Mamá, ¿cómo demonios has podido dejar que Bray se fuera en coche mientras la pobrecita Frances esperaba en los escalones de la entrada?

—¡Oh! —dijo Mary-Love, fingiendo sorpresa—. ¿Frances quería ir con Miriam?

—Sabes perfectamente que sí, mamá. Es su primer día en la escuela. Miriam podría haberle enseñado adónde tenía que ir.

—No, imposible —se apresuró a responder Mary-Love—. ¿Y si hubiera llegado tarde? No puedo permitir que Miriam llegue tarde el primer día de clase.

Oscar suspiró.

—Miriam no habría llegado tarde, mamá. La pobre Frances está sentada en los escalones, llorando a mares.

—Qué se le va a hacer —respondió Mary-Love, imperturbable.

—Bueno, dime, mamá —siguió Oscar—, ¿vas a permitir que mi hija vaya con Bray y Miriam a partir de ahora?

Mary-Love lo pensó un momento y al final, de mala gana, respondió:

—Si insistes, Oscar... Pero solo si está esperando en el coche cuando Miriam salga de la casa. No voy a permitir que a Miriam le pongan puntos negativos porque Frances no sea capaz de vestirse a tiempo.

—Mamá —dijo Oscar—, ¿se te olvida que la mitad del sueldo de Bray lo pago yo?

—¿Y a ti se te olvida que van en mi coche?

Oscar estaba furioso. El primer día de la carrera académica de Frances la llevó él mismo a la escuela, la acompañó hasta su aula y le presentó a la maestra. A la hora de la cena, le contó a su mujer lo que había dicho Mary-Love.

—Oscar —dijo Elinor—, tu madre trata a Frances como si fuera el polvo que pisa. No quiero ni pensar cuántos diamantes le ha comprado a Miriam. No quiero ni pensar lo que vale esa niña solo en rubíes y perlas. En cambio, el relicario que nos enviaron por Navidad no costaría más de setenta y cinco centavos. No voy a permitir que la señora Mary-Love nos haga ningún favor. No vamos a dejar que Frances vaya en ese coche, ni una sola vez. ¡Que todo el pueblo vea cómo trata a su propia nieta!

Frances, que tantas esperanzas se había hecho de poder compartir momentos de intimidad con su hermana, se quedó con las ganas.Todas las mañanas, Zaddie tomaba a Frances de la mano y la llevaba a la escuela; de hecho, la llevaba hasta la puerta del aula y la dejaba allí. A veces Bray y Miriam pasaban junto a ellas, pero Miriam nunca saludaba a Frances ni siquiera con un gesto de cabeza. En el patio de recreo, Miriam se negaba a participar en ningún juego con su hermana. «Estoy en segundo —le dijo Miriam en una rara ocasión en la que se dignó hablarle—, ¡y sé todo esto más que tú!» Miriam abrió los brazos y a Frances la destrozó tomar conciencia de su propia inferioridad.

La indiferencia de Mary-Love hacia su segunda nieta no pasó desapercibida para Miriam, que despreciaba intensamente a su hermana. Sentía vergüenza ante la timidez de Frances, la pobreza de su vestuario, su dependencia de Zaddie Sapp como fuente de compañía y afecto, y su falta de conocimientos sobre joyas auténticas, genuino cristal y vajillas de calidad.

Y los sentimientos de Miriam hacia Frances todavía se intensificaron más al inicio de diciembre, cuando el primer y el segundo curso de la escuela primaria de Perdido comenzaron sus campañas de venta de sellos navideños. Miriam consideraba que ir puerta a puerta como un vulgar vendedor de aspiradoras era una actividad indigna de ella, de modo que decidió hacer como el año anterior y colocarles unos pocos sellos a Mary-Love y a Queenie para no tener un cero junto a su nombre en las pizarras instaladas en el pasillo de la escuela.

Frances, en cambio, se tomó aquella actividad muy en serio —a su limitada manera— y se propuso vender tantos sellos como pudiera; al fin y al cabo, su maestra le había contado que era para una causa digna. Con el permiso de Oscar, Frances hizo una visita al aserradero y recorrió las oficinas, donde abordó a todos los trabajadores. Era una niña tan tímida, menuda y —a su manera, también— encantadora que todos le compraron una cantidad exagerada de sellos. Y, acto seguido, su tío abuelo James Caskey y su tía Grace le compraron más sellos que todos los trabajadores del aserradero juntos. Antes de darse cuenta, Frances había vendido más sellos que nadie en el tablero del primer curso.

Miriam se sintió asombrada y humillada por el éxito de Frances. De repente nada le parecía más importante en el mundo que derrotar a su hermana en la venta de sellos de Navidad. Mary-Love, sin comprender la importancia que aquel asunto tenía para su nieta, se resistió a comprarle más de los que iba a necesitar. Así pues, Miriam acudió a James y a Grace, quienes le aseguraron que les habría encantado complacerla, pero que ya habían comprado todos los sellos que podían. Entonces, y bajo la tutela de James, Miriam fue al aserradero, pero todos habían abierto ya su cartera para Frances. Miriam incluso se tragó el orgullo y llamó a las puertas de unas cuantas casas, pero ya estaban al final de la campaña y todos aquellos a quienes podría haber persuadido para que compraran algún sello ya lo habían hecho.

Desesperada, acudió a su abuela y le planteó su dilema. Contrariamente a lo que Miriam esperaba, Mary-Love no se enfadó en absoluto con ella.

—¿Me estás diciendo, querida Miriam, que esa niña de la casa de al lado te va a ganar, y que tú vas a segundo y ella va a primero?

—James y Grace le compraron muchos, abuela. ¡Y a mí no quisieron comprarme ni uno!

—¡No me digas! ¿Y a Frances sí se los compraron?

Miriam asintió, cabizbaja.

—¡Odio a Frances! —dijo.

—No voy a permitir que la hija de Elinor Caskey te gane. ¿Cuánto ha vendido hasta ahora? ¿Lo sabes?

—Treinta y cinco dólares y treinta y cinco centavos.

—¿Y cuántos has vendido tú?

—Tres dólares y diez centavos.

—¿Cuándo termina la competición?

—Pasado mañana.

—Muy bien —dijo Mary-Love, bajando la voz—. Te diré lo que vamos a hacer, Miriam. Mañana, después de la escuela, averiguas si Frances ha vendido algo más. Y luego me traes su total, ¿entendido?

El último día de la venta de sellos de Navidad, Miriam Caskey llevó cuarenta y dos dólares a la escuela, una suma asombrosa considerando que todo el mundo en Perdido tenía ya los cajones llenos, y que hasta ese momento Miriam no había conseguido más que tres dólares. Cuando su maestra le preguntó quién le había comprado tantos, Miriam respondió:

—Llamé a todas las puertas del pueblo. ¡Casi me quedo sin piernas!

Las hermanas Caskey quedaron en primer y segundo lugar en el concurso, pero Miriam derrotó a su hermana por casi siete dólares. Miriam se llevó una Biblia con seis ilustraciones en color y todas las palabras de Jesús impresas en rojo. A Frances, por su parte, le correspondió una caja de caramelos Whitman.

Tras la entrega de los premios, Frances abrió la caja de caramelos y le dijo a su hermana que cogiera todos los que quisiera. Miriam mordió el trozo más grande que encontró, pero la cereza líquida que había dentro salió y le manchó el pecho del vestido almidonado.

—¡Argh! —gritó—. ¡Esto ha sido culpa tuya, Frances! ¡Mira cómo me he puesto!

Entonces, con un gesto brusco, hizo caer la caja de las manos de Frances y todos los caramelos quedaron esparcidos por el suelo del patio de la escuela.

La rivalidad que parecía existir entre las dos hermanas era un reflejo de la rivalidad aún mayor entre Elinor Caskey y su suegra, Mary-Love. La relación entre las dos niñas reproducía, de forma distorsionada y en miniatura, la intensidad que caracterizaba el enfrentamiento entre su madre y su abuela. MaryLove era la cabeza indiscutible de la familia Caskey, posición a la que había accedido tras la muerte de su marido, muchos años atrás. Nadie había desafiado su autoridad hasta la llegada a Perdido de Elinor Dammert. Pero con una energía tenaz equiparable a las mejores armas de Mary-Love, Elinor había conseguido que el único hijo de esta, Oscar, la cortejara y se casara con ella.

Las dos mujeres tenían estilos muy diferentes. Elinor no actuaba con la fanfarronería de MaryLove; sus maneras eran más insidiosas. Elinor esperaba su momento; sus golpes eran rápidos, certeros y siempre inesperados. Mary-Love lo sabía y en los últimos años se había mostrado cada vez más inquieta, como si estuviera esperando el golpe fatídico. La antipatía de Mary-Love hacia su nuera se había vuelto estridente e indigna. Todo Perdido hablaba de ello, y aquellas conversaciones siempre se volvían en contra de Mary-Love. Una cosa era no aprobar a la esposa de un hijo, y otra muy distinta era evidenciar esa aversión de forma tan clara. Con el tiempo, Mary-Love se dio cuenta de que no podía plantar cara frontalmente a Elinor. Esta sabía mantener la calma y parecía estar siempre pensando en la siguiente escaramuza antes de que Mary-Love hubiera superado la anterior. Elinor cedía de forma estratégica y descargaba la espada justo en el momento en que Mary-Love levantaba el brazo para cantar victoria. Mary-Love decidió retirarse del campo de batalla como un general con parálisis, pero no abandonó la guerra.

Mary-Love tenía en su nieta Miriam una soldadita ansiosa, sedienta de sangre y sin escrúpulos. Por su parte, Frances (la emisaria de Elinor) era una enemiga enfermiza, tímida y desvalida. Cualquier escaramuza entre las hermanas se habría saldado con una victoria incontestable para el bando de MaryLove. Un día tras otro, Mary-Love vestía a su nieta con sus mejores galas y sus zapatitos más brillantes, la besaba en la mejilla y le susurraba:

—No des tregua...

Pero a Miriam y a su abuela aquellas victorias fáciles no les reportaban satisfacción alguna, porque Frances ni siquiera presentaba batalla. La niña miraba a su alrededor con perplejidad, ajena al hecho de que acababa de meterse en un campo de batalla. De haberlo considerado oportuno, Elinor podría haber instruido a su hija en cuestiones de combate y estrategia, pero no lo había hecho. Perdido hablaba de las dos niñas como años atrás había hablado de Elinor y Mary-Love. Y la conclusión de Perdido era que Miriam era desagradable y engreída, mientras que Frances era un sol. Y que eso revelaba muchas cosas acerca de los hogares donde se criaban las niñas.

Y así, al enviar a su desarmada emisaria sin preparación alguna, y sin conciencia siquiera de que se hubiera declarado la guerra, Elinor había ganado el combate. ¿Cuánto tiempo pasaría, se preguntaba una preocupada Mary-Love, antes de que Elinor asaltara la ciudadela y reclamara la supremacía sobre el clan Caskey? ¿Por qué razón no lo había hecho ya? Y si esperaba una señal o un presagio, ¿cuál era? ¿Cómo podía Mary-Love prepararse para cuando llegara ese funesto día? Y cuando las dos mujeres se batieran finalmente en duelo, ¿qué bajas no quedarían, maltrechas y ensangrentadas, sobre el campo de batalla?

2

Las monedas del bolsillo

de Queenie

Tras su turbulenta llegada a Perdido seis años antes, Queenie Strickland estaba ya establecida en el pueblo. Ella y sus hijos habían adquirido una identidad que iba ya más allá de la de vástagos de los Caskey sin blanca. Era de dominio público en Perdido que el tercer hijo de Queenie, Daniel Joseph (a quienes todos llamaron Danjo desde que nació), era fruto de una violación que Queenie había sufrido a manos de su marido, de quien estaba separada. También se sabía que el padre de Danjo era un indeseable, que Queenie no quería reconciliarse con él y que lo mejor que podía pasarle a Danjo era crecer sin haber visto siquiera una fotografía de aquel hombre.

En Perdido, Queenie se había ganado la reputación de gorrona. Aquella consideración, aunque justa, la repugnaba. Poco después del nacimiento de su tercer hijo, le anunció a James su intención de buscarse un empleo. Este, que no quería que nadie más en el pueblo tuviera que asumir una carga que consideraba exclusivamente suya, la contrató como su secretaria personal. Su sentido de la responsabilidad hacia su desafortunada e indigente cuñada pudo más que sus dudas acerca del alcance de sus habilidades administrativas y sus recelos sobre cómo sería tener que convivir con ella a diario en la oficina del aserradero.

En el verano de 1925 James la había enviado a Pensacola para que tomara un curso de mecanografía en el instituto de mecánica de la ciudad, con lo que Queenie había gozado de un merecidísimo descanso de las exigencias de sus hijos, Malcolm, Lucille y el pequeño Danjo. Y como James no quería meter a esos niños revoltosos en su propia casa, que estaba llena de objetos frágiles y valiosos, había enviado a Grace a casa de Queenie para cuidarlos.

Queenie regresó convertida en una diestra mecanógrafa y pronto se hizo indispensable para su cuñado, a quien proporcionaba lápices, consejos y cafés, además de escuchar comprensivamente sus tribulaciones y liberarlo de las llamadas molestas.Tanto en su faceta oficial como en la más privada, Queenie demostró una valía muy superior a lo que James Caskey habría podido imaginar, y pronto supo todo lo que había que saber sobre el funcionamiento del aserradero de los Caskey. Y como seguía siendo próxima a Elinor, esta a su vez se enteró de las pocas cosas que su marido no le había contado. Elinor la había entrenado hacía ya tiempo para que fuera su espía, un cargo que seguía ocupando.

Su proximidad respecto a James Caskey y Elinor le brindó seguridad, y poco a poco se fue calmando. Durante su primer año en Perdido no había dudado en recurrir a una efusiva hipocresía para lograr lo que quería: había elogiado las piezas de cristal de James, se había hecho eco de las críticas de Elinor hacia la construcción del dique y había asentido vigorosamente ante la lista de agravios de los que Mary-Love creía haber sido objeto. Pero pronto se dio cuenta de que los Caskey la habían calado, de modo que ahora consideraba atentamente sus propios sentimientos sobre cualquier asunto y los expresaba siempre con gran cautela. En su caso, la honestidad resultó ser, con mucho, su mejor aliada, aunque Queenie empleaba ahora la veracidad tal como en su momento se había servido de la hipocresía: como un medio para alcanzar un fin, y no como un fin en sí misma.

Pero aunque en apariencia había logrado vencer su principal batalla (afortunadamente Carl Strickland seguía ausente de su vida), a Queenie no le faltaban problemas. Solían tener que ver con sus hijos y orbitaban en torno a Malcolm, el mayor. Ya tenía diez años, cursaba cuarto y era dado a todo tipo de travesuras: rompía ventanas de casas abandonadas, se embolsaba pequeños objetos en Ben Franklin e iba a nadar a la parte alta del Perdido, donde corría cierto riesgo de verse arrastrado hasta la confluencia y ahogarse.Tiraba arena a través de las rejas de la cocina de la señorita Elinor para molestar a Zaddie Sapp. Había derribado las plantas que su profesora tenía en el alféizar de la ventana solo por el placer de oír cómo las macetas estallaban contra la acera. Tiraba patatas a las niñas. Robaba las canicas de sus amigos. Era ruidoso y estridente. Insultaba a todos los niños negros que se cruzaban en su camino y seguía aprovechando cualquier oportunidad para golpear a sus hermanos en el estómago. Cada vez que sonaba el teléfono en el despacho de James, Queenie temía que fuera otra llamada de la escuela para quejarse del comportamiento de Malcolm.

Lucille, de ocho años, no ponía tan de los nervios a su madre, pero aun así también le causaba unos cuantos problemas. Lucille era astuta, aunque Queenie no destacaba nunca esta faceta de su hija, ni siquiera ante Elinor. Lucille mentía cuando le convenía. Su madre no podía arroparla en la cama sin que esta le susurrara al oído algún agravio que su hermano había cometido contra ella. Si decidía que necesitaba unos zapatos nuevos, no dudaba en subir al dique —desoyendo las órdenes de su madre— y arrojar deliberadamente uno de sus mejores pares de charol al agua fangosa del Perdido, validando así su deseo.

Por último, el tercer hijo, Danjo, de cuatro años, era el depositario de las mayores esperanzas de Queenie. Era un niño notablemente distinto a sus hermanos. De hecho, era todo lo que estos no habían sido nunca: tranquilo, silencioso, sincero, agradable y educado. Era como si un conocimiento intuitivo de las infelices circunstancias de su concepción hubiera templado todo su ser. Era el único de los hijos de Queenie al que James permitía entrar en su casa, el único que Mary-Love se agachaba para besar y el único al que Elinor invitaba a sentarse junto a ella en el columpio. Danjo se comportaba como si debiera su existencia a la generosa tolerancia de los demás y como si pensara que, a la primera actitud impropia o palabra fuera de lugar, cien manos lo agarrarían y lo lanzarían al río sin contemplaciones. Por lo general, el hecho de no caerles bien ni a su hermana ni a su hermano se consideraba un punto a favor de Danjo. Durante su baño nocturno, Queenie solía encontrar algún moratón o marca de pellizco nuevos que Malcolm o Lucille le habían dejado disimuladamente. Los profesores de la escuela resoplaban de alivio cada vez que Malcolm pasaba de curso, soportaban con pétrea resignación la presencia de la deshonesta Lucille y suspiraban con el mismo pensamiento: «¡Dios, qué ganas de tener al pequeño Danjo Strickland en mi clase! ¡Qué niño tan encantador! Después de Malcolm y Lucille, ¡me lo he ganado!».

Queenie no sabía absolutamente nada sobre las actividades, el paradero o el estado de su marido. Teniendo en cuenta el tiempo que hacía ya que no aparecía, pensaba que era muy posible que se lo impidieran los barrotes de hierro y los muros de una prisión. En cualquier caso, Queenie sabía que James y Oscar, que ya habían acudido a su auxilio en otras ocasiones, la protegerían de Carl, pero aun así siempre temía que este la asaltara por sorpresa. Por la noche, su casa estaba cerrada a cal y canto y era más inaccesible que cualquier otra de Perdido; de hecho, a esas horas, era más fácil que un intruso entrara en el banco de Perdido que allí. Si Queenie se sentaba en su porche, siempre tenía una vía de escape por si de pronto Carl aparecía por la calle. Cualquier automóvil desconocido que se paraba delante de la casa le generaba inquietud. Temía al cartero porque podía llevarle un mensaje de Carl. Odiaba descolgar el teléfono de casa por miedo a que la voz de Carl la saludara desde el otro lado.