7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blackie Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Saga Blackwater

- Sprache: Spanisch

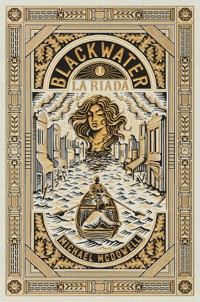

Descubre el cuarto volumen de la saga Blackwater. Una saga matriarcal. Mujeres poderosas que luchan por el dominio durante generaciones. Una atmósfera única para una lectura adictiva. Un retrato realista con toques sobrenaturales. Escritura magistral y visual en un ambicioso proyecto entre el pulp y HBO. «Michael Mcdowell: mi amigo, mi maestro. Fascinante, aterrador, simplemente genial. El mejor de todos nosotros.» STEPHEN KING «Una sabia combinación entre Dumas y Lovecraft. Un cruce entre Stephen King y Gabriel García Márquez. Despiadadamente adictivo.» ROBERT SHAPLEN, THE NEW YORK TIMES Las gélidas y oscuras aguas del río Blackwater inundan Perdido, un pequeño pueblo al sur de Alabama. Allí, los Caskey, un gran clan de ricos terratenientes, intentan hacer frente a los daños causados por la riada. Liderados por Mary-Love, la incontestable matriarca, y Óscar, su obediente hijo, los Caskey trabajan por recomponerse y salvaguardar su fortuna. Pero no cuentan con la aparición de la misteriosa Elinor Dammert. Una joven hermosa pero parca en palabras con un único objetivo: acercarse a los Caskey cueste lo que cueste.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Índice

Portada

Blackwater 4. La guerra

Créditos

Resumen

Cuarta parte. La guerra

1. En la playa

2. Creosota

3. Dollie Faye

4. El Sagrado Corazón

5. El viaducto

6. Movilización

7. Racionamiento

8. Billy Bronze

9. La propuesta

10. El lago Pinchona

11. Madre e hija

12. Lucille y Grace

13. Tommy Lee Burgess

14. Lázaro

15. La huida

Michael McDowell (1950-1999) fue un auténtico monstruo de la literatura. Dotado de una creatividad sin límites, escribió miles de páginas, con una capacidad al nivel de Balzac o Dumas. Como ellos, McDowell optó por contar historias que llegaran a todo el mundo. Como ellos, eligió el medio de difusión más popular: el folletín, o novela por entregas, en el caso de los maestros del XIX ; el paperback, o libro de bolsillo, en el caso de McDowell.

Además de ejercer como novelista, Michael McDowell fue guionista. Fruto de su colaboración con Tim Burton fueron Beetlejuice y Pesadilla antes de Navidad, además de un episodio para la serie Alfred Hitchcock presenta. Considerado por Stephen King como el mejor escritor de literatura popular, y pese a su temprana muerte por VIH, escribió decenas de novelas: históricas, policíacas, de terror gótico, muchas de ellas con pseudónimo. En 1983 publicó la que es sin duda su obra maestra, la saga Blackwater, y exigió que se publicara en 6 entregas, a razón de una por mes. El éxito fue arrollador. Ahora, tras el enorme éxito de venta y público en Francia e Italia (con más de 2 millones de ejemplares vendidos), llega a nuestro país.

Título original: Blackwater. Part IV: The War

© del texto: Michael McDowell, 1983. Edición original publicada por Avon Books en 1983. Publicado también por Valancourt Books en 2017

© de la traducción: Albert Vitó, 2023

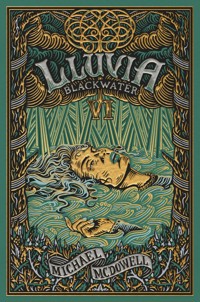

© diseño de cubierta: Pedro Oyarbide & Monsieur Toussaint Louverture

© de la edición: Blackie Books S.L.U.

Calle Església, 4-10

08024 Barcelona

www.blackiebooks.org

Maquetación: Acatia

Primera edición digital: marzo de 2024

ISBN: 978-84-10025-54-7

Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.

Resumen

La rivalidad entre Miriam y Frances crece a la par que las dos hermanas. Miriam se ha convertido en una joven petulante y Frances en una muchacha enfermiza, aterrorizada por un armario de su casa que parece albergar algo oscuro. Carl Strickland vuelve a Perdido para darle una paliza a Queenie, y recibe la sangrienta venganza de Elinor. En vista de la inestabilidad de su hogar, la mujer decide dar en adopción a su hijo menor, Danjo, a James Caskey, que no ha dejado de lamentarse de su soledad desde que Grace se marchó a la universidad. Los Caskey planean un viaje en familia, pero justo antes de salir, Mary-Love cae enferma de unas extrañas fiebres después de beber un té preparado por Elinor. Durante semanas esta se dedica a velar la agonía de su suegra, hasta que finalmente Mary-Love muere, dejando a toda la familia Caskey en estado de desconcierto.

Cuarta parte

La guerra

1

En la playa

Habían pasado dos años desde la muerte de MaryLove. Durante los meses posteriores al funeral, los Caskey habían estado atentos a los cambios y transformaciones que sin duda tendrían lugar en la estructura familiar, pero las alteraciones fueron lentas y sutiles. Elinor, Oscar y Frances cambiaron poco, aunque el carácter de Elinor se volvió más apacible ahora que su gran rival y enemiga había sido derrotada por la muerte. Frances tenía dieciséis años, cursaba segundo de secundaria y los tres años que había pasado en cama por culpa del dolor artrítico habían quedado reducidos a un recuerdo borroso que solo la inquietaba muy de vez en cuando.

En cuanto a la casa de al lado, Sister Haskew no había regresado con su marido, que aparecía sin falta cada Navidad y tal vez una o dos veces más durante el año. Con cada visita, él y su esposa parecían más distanciados, aunque nunca lo reconocían. «Early viaja mucho... —decía Sister—. ¿Se supone que tengo que seguirlo a todas partes? Prefiero quedarme aquí en Perdido; Miriam me necesita.» La última parte de aquella afirmación no era del todo cierta, puesto que Miriam ya tenía dieciocho años y consideraba más bien que no necesitaba a nadie. Se veía a sí misma como la verdadera heredera de su abuela. Más importante que el dinero, los bonos y las acciones de Mary-Love, que habían quedado divididos a partes iguales entre Sister y Oscar, Miriam había heredado la casa y, pese a las consideraciones filiales, también la enemistad hacia Elinor Caskey. Miriam no hablaba con su madre cuando se cruzaban por la calle, ni la saludaba si se veían por una ventana. Miriam asentía a regañadientes cuando se cruzaba con su padre, Oscar, y nunca le faltó una palabra cruel para su hermana Frances, con quien se topaba a menudo en el instituto.

Sister y su testaruda sobrina Miriam vivían en un ambiente infeliz y marcado por la tensión, encogidas bajo el nubarrón tormentoso de sus respectivos secretos. Sister no admitía, ni siquiera ante Miriam, que no solo no amaba a su marido, sino que incluso temía sus breves e infrecuentes visitas. Por su parte, Miriam no osaba mostrarse abiertamente hostil contra su madre por miedo a quedar aplastada, ya que Elinor la superaba con mucho en capacidad estratégica y en experiencia.

En la casa contigua pero en la otra dirección, James Caskey ya era un anciano. Y, sin embargo, era extremadamente feliz cuidando de su sobrino Danjo, que con catorce años, adoraba a James y nunca hacía nada que pudiera enfadarlo o decepcionarlo. Nada que ver con Malcolm y Lucille, los hermanos mayores de Danjo, que eran una fuente de problemas constantes para su madre, Queenie Strickland. Malcolm tenía veinte años y no parecía servir para gran cosa. Una vez consiguió un empleo en Cantonment, pero lo perdió al cabo de solo una semana. Y otro trabajo en Pensacola le había durado todavía menos. Cuando regresó a Perdido para vivir con su madre, Malcolm le suplicó a Queenie que le consiguiera un puesto en el aserradero. Malcolm pasó a encargarse de una trituradora, pero debido a su carácter despistado corría el peligro constante de perder un brazo o los dos entre las garras de esa máquina gigantesca y explosiva. A los dieciocho años, y aunque todavía sonreía con afectación y se quejaba como una niña, Lucille había adquirido una belleza un tanto macilenta. Exhibía sus modestos encantos tras el mostrador de caramelos de los almacenes Ben Franklin y llegaba a casa cada día impregnada del olor rancio del aceite de las palomitas. Tanto a Lucille como a Malcolm les preocupaba tener unos empleos tan simples; al fin y al cabo formaban parte del todopoderoso clan Caskey.

Como propietarios de la única industria del pueblo, podía decirse que los Caskey eran los dueños del lugar, pero no vivían como si lo fueran. Con una delicada consideración por las difíciles circunstancias del resto de los habitantes de Perdido, los Caskey no hacían alarde alguno de la riqueza que seguramente habían acumulado. La peor parte de la Depresión había quedado atrás y la habían superado. Si habías sobrevivido significaba que las cosas te habían ido bien, sobre todo en esa parte tan afectada del país. Los aserraderos de los Turk y de los DeBordenave, que habían existido desde hacía décadas, se habían visto obligados a cerrar, y la maquinaria, las tierras y el personal habían quedado absorbidos por el aserradero de los Caskey, que estaba en expansión. Tras la muerte de Mary-Love, James le había cedido el mando a su sobrino Oscar, de manera que ya no iba a su despacho y pasaba el día entero sentado en el porche de casa con su cuñada Queenie.

Durante los últimos años, Oscar había dedicado todos sus esfuerzos al aserradero, aprovechando de forma prudente cualquier pequeña oportunidad que se presentara. Reinvertía hasta el último centavo que ganaba para expandir el negocio, modernizarlo o adquirir terrenos boscosos. En 1938, la riqueza de los Caskey se basaba en sus propiedades. Sin embargo, el aserradero y la fábrica de ventanas, postes y traviesas (todas en condiciones óptimas y dotadas probablemente de la tecnología más avanzada del país) funcionaban más o menos a un cuarto de su capacidad. Los trabajadores a menudo volvían a casa al mediodía, pero recibían la paga completa. Los Caskey poseían más de ciento veinte mil hectáreas de bosque en cinco condados de Alabama y Florida, pero los leñadores nunca tenían que alejarse más de ocho kilómetros del pueblo debido a la escasez de pedidos. Sister y James necesitaban poco dinero, puesto que llevaban una vida tranquila. Aun así, incluso para conseguir ese poco que necesitaban tenían que pedírselo a Oscar, y este se lo proporcionaba en billetes pequeños.

A Sister y a James aquella forma de funcionar les parecía extraña, puesto que los hogares de los Caskey nunca se habían visto restringidos de ese modo. Al final, James le preguntó a Oscar si estaba seguro de cómo estaba administrando el dinero y las propiedades del aserradero.

—Se invierte hasta el último centavo —aseguró Oscar.

—Eso ya lo sé, Oscar —replicó Sister—, ¿pero no deberíamos tener algo en reserva?

—No nos lo podemos permitir, ahora mismo —contestó Oscar—. Tenemos que asegurarnos de que, cuando el país vuelva a levantarse, estaremos preparados para seguir el ritmo.

—Oscar —dijo James con firmeza—, este país lleva parado al menos diez años. ¿Qué crees que puede reanimarlo? Que conste que no estoy preocupado por mí, porque sé que siempre puedo ir tirando. Pero quiero asegurarme de que todo irá bien para Elinor, Frances, Sister y Miriam. ¿Qué sería de Danjo, de Queenie y de sus hijos, si me sucediera algo a mí?

—¿Es que no confiáis en mí? —exclamó Oscar—. ¿No os dais cuenta de lo que intento hacer?

—No —dijo Sister—. Creo que James y yo no acabamos de verlo claro.

—Yo no, desde luego —convino James.

—Estoy intentando haceros ricos —anunció Oscar.

—¿Para qué? —preguntó Sister—. Hace cinco años, cuando las cosas iban tan mal, teníamos todo el dinero que cualquier persona en su sano juicio pudiera desear. Ahora nos dices que las cosas van bien, pero si quiero enviar a Ivey a por una botella de leche, tengo que pasar por el aserradero para conseguir unos billetes.

—Es una medida provisional —dijo Oscar—. Y sabes que la situación no es tan terrible, Sister.

—Pero ¿y si todo se va al traste? —preguntó James—. ¿Qué haremos entonces?

—No se irá al traste. Dadme un poco de tiempo y ya veréis. Ahora no os dais cuenta, pero estamos en una posición muy ventajosa.

Efectivamente, James y Sister no lo veían. A pesar de todo, decidieron confiar en Oscar.

—Al fin y al cabo —le comentó James a Sister más tarde—, ¿qué remedio nos queda?

Aunque James y Sister tuvieran dudas y no apoyaran a Oscar en los asuntos relacionados con el aserradero de los Caskey, Oscar siempre podía contar con el apoyo y la confianza de su esposa. «Oscar —decía siempre Elinor—, te conozco y sé que lo estás haciendo bien.»

Todos los Caskey asistieron a la ceremonia de graduación de Miriam en el instituto, después de enterarse por el Perdido Standard de que Miriam había sacado la mejor nota de su clase. Esta no había dicho nada, como si quisiera negar a su familia el placer de compartir el orgullo de ese logro. Miriam pronunció un discurso impecable, en el que comparó la vida con un juego de cajas chinas y que dejó a todo el mundo perplejo. Tras la presentación de los diplomas de graduación, Miriam permitió que todos la besaran, incluidos su madre, su padre y su hermana: la ocasión, comprendió, la obligaba a someterse a esas formalidades indignas. La tarde era tórrida, y los alumnos de último año —ataviados con túnicas blancas y birretes con borlas— y sus familias vagaban por el campo de fútbol americano sin rumbo, como si les hubiera dado un golpe de calor.

—¿Crees que irás a la universidad? —le preguntó Oscar a Miriam, como si estuviera hablando con una compañera de clase de su hija a la que no conociera. Miriam hizo una pausa antes de responder.

—Me lo estoy planteando —dijo, al fin.

—¿Y a qué universidad planeas ir? —preguntó Elinor, aprovechando la ocasión para hablar con su hija directamente y sin rodeos.

—No estoy segura —se apresuró a responder Miriam, mirando a su alrededor, tras lo que salió corriendo a abrazar a un compañero de clase al que detestaba.

Sister le hizo la misma pregunta más tarde, pero tampoco obtuvo una respuesta clara.

—No lo descubriremos hasta el día que se marche —le dijo James a Sister—. Si es que decide marcharse, claro.

—¿Por qué crees que Miriam es así? —preguntó Sister con un suspiro.

—Por Mary-Love, claro —respondió James, sorprendido—. ¿No te has dado cuenta, Sister? Miriam es igual que tu madre.

Y desde luego que lo era, siempre urdiendo sus planes en secreto.

Llegó la sofocante canícula y aún nadie sabía qué sería de Miriam en otoño. No era un asunto menor para Sister, puesto que si Miriam se marchaba a la universidad, ella se quedaría sin motivos para quedarse en Perdido y tendría que ingeniarse otra excusa para no regresar con su marido. Y era casi inconcebible que Miriam no fuera a la universidad: una chica lo bastante lista como para sacar las mejores notas de la clase, con una buena posición social y el futuro económico asegurado, seguro que seguiría estudiando. Pero Sister estaba tan desmoralizada por la necesidad de inventarse un pretexto para no volver junto a Early Haskew que se convenció a sí misma de que Miriam no acabaría marchándose.

Así pues, todos esperaban con impaciencia el otoño para descubrir por fin qué haría Miriam, pero antes de que llegara ese momento se produjo un cambio sorprendente. Un día de finales de junio Miriam asistió a una fiesta en el casino de la isla de Santa Rosa, frente a la bahía de Pensacola, y desde ese día se obsesionó con la playa. Todos los días salía de casa a las cinco y media de la mañana en el descapotable que le había regalado Mary-Love y regresaba a casa por la tarde, justo a tiempo para comer. Cada vez tenía la piel más morena.

—¿Crees que está viendo a algún chico? —le preguntó Queenie a James.

—Vete a saber —respondió James, y esa noche le hizo esa misma pregunta a Sister.

—¿Estás viendo a algún chico en la playa de Pensacola? —le preguntó Sister a Miriam al día siguiente a mediodía, cuando la joven entró en casa con una toalla encima del hombro.

Miriam pareció ofenderse con la pregunta.

—No, Sister: voy allí y me tiendo a tomar el sol.

—Solo me lo preguntaba —dijo Sister.

Una tarde, ataviada con un vestido blanco sin mangas que resaltaba su espectacular bronceado, Miriam cruzó el patio y llamó a la casa de su madre. Elinor abrió la puerta.

—Elinor, ¿Frances está por aquí? —preguntó Miriam con frialdad. Había llamado con la esperanza de que le abriera la misma Frances, o tal vez Zaddie. Le fastidiaba tener que dirigirle la palabra a su madre.

—Pues no. Ha ido al pueblo, pero no creo que tarde mucho. ¿Quieres pasar y esperarla dentro?

—Pues no, pero cuando vuelva, ¿serías tan amable de decirle que pase a verme un momento? Quiero hacerle una pregunta.

Y, dicho eso, dio media vuelta y se marchó antes de que Elinor pudiera añadir una sola palabra.

Frances recibió con asombro e incluso alarma la noticia de que su hermana quería verla, y salió corriendo a la casa de al lado para abordar el asunto cuanto antes, como un reo que pide que adelanten su ejecución en lugar de intentar postergarla. Miriam estaba leyendo una revista junto a la ventana de su habitación, en el piso de arriba.

—Miriam, mamá me ha dicho que querías hablar conmigo.

Frances se quedó en el umbral y Miriam no la invitó a entrar.

—Sí. Quería saber si te apetecería acompañarme a Pensacola mañana.

Al descubrir el motivo por el que su hermana la había mandado llamar, su asombro aumentó todavía más.

—¿Para... para qué? —balbuceó.

—Para tumbarnos en la playa.

Frances se la quedó mirando con estupor.

—Bueno —dijo Miriam con impaciencia—. ¿Quieres ir o no?

—Sí —se apresuró a responder Frances.

—¿Puedes estar lista a las cinco y media?

Frances asintió.

—Me marcho a esa hora. Si no estás en el porche, me iré sin ti. No pienso llamar a la puerta de Elinor a esas horas de la mañana, y tampoco quiero tener que gritar para avisarte. ¿Me estarás esperando en el porche cuando esté lista para salir?

Frances asintió de nuevo.

—Bien —dijo Miriam—. Ivey nos preparará algo para el camino, o sea que no te preocupes por la comida. Si quieres comprarte algo en el quiosco, será mejor que traigas algo de dinero.

—De acuerdo —replicó Frances y dudó un instante, a la espera de más instrucciones. Pero Miriam no le indicó nada más.

—Bueno —dijo finalmente, levantando la mirada—, y ahora ¿te importaría marcharte? Tengo cosas que hacer.

Frances regresó a casa, aturdida. Ni su padre ni su madre supieron interpretar el significado de esa invitación. Elinor llamó a James para ver si él o Queenie tenían alguna idea sobre lo que aquello podía presagiar. No supieron qué decirle. James llamó a Sister, pero ella tampoco lo sabía con seguridad, aunque se le ocurrió algo:

—Tal vez Miriam quiere que todo el mundo sepa que no va a Pensacola para quedar con ningún chico. Quizá por eso ha decidido llevarse a Frances.

Miriam conducía deprisa. Llevaba el coche sin la capota, y el viento rugía con tanta fuerza que las hermanas no pudieron hablar en todo el camino. A esas horas de la mañana el sol aún estaba levantándose. Miriam y Frances llevaban los trajes de baño debajo del vestido. El trayecto duró poco más de una hora, y cuando llegaron la playa aún estaba vacía. El casino todavía no había abierto, pero había media decena de pescadores lanzando ya sus sedales desde el extremo del muelle. Miriam se alejó unos centenares de metros hasta una extensión de arena desierta, y tendió su toalla. Sin decir nada le señaló a Frances dónde tenía que colocar la suya.

—¿Has traído loción o algo? —preguntó Miriam de improviso.

—No —respondió Frances—. ¿Debería haberla traído?

—Por supuesto. Aunque te quemarás de todos modos, porque no estás acostumbrada al sol. Pero sin loción te dolerá un montón cuando lleguemos a casa. Toma, usa la mía.

Frances soportó estoicamente que su hermana la rociara con aquella loción tan fría. Miriam le frotó la piel con brusquedad, y cuando hubo terminado con Frances se la aplicó ella también.

—¿Y ahora qué hago? —preguntó Frances con timidez.

—Nada. Simplemente vas cambiando de lado de vez en cuando. Y no abras la boca.

Cuando Miriam se tendía de espaldas al sol, se dedicaba a leer. Cuando se tendía boca arriba, cerraba los ojos y dormitaba, o al menos eso parecía.

Frances no se había aburrido tanto en la vida, ni siquiera cuando la artritis la había confinado en cama. No se había llevado nada para leer. El murmullo sordo del golfo de México se apoderó de su mente. Las pulgas de mar le picaban en las piernas. La cegadora arena blanca y el cielo despejado eliminaban cualquier rastro de color en el paisaje, hasta que todo adquiría un tono pálido, brillante y abrumador, como el flash continuo de la cámara de un reportero. Sentía que la piel le empezaba a arder, pero no se atrevió a dirigirle la palabra a su hermana, puesto que esta le había prohibido terminantemente la conversación.

Frances se sentó en la toalla y dirigió una mirada anhelante hacia el agua. Al final, cuando ya sentía que tenía la piel frita y que la sangre le bullía en las venas, se volvió hacia Miriam.

—¿Puedo meterme? —preguntó.

—¿Dónde te quieres meter? —dijo Miriam de malos modos.

—En el agua.

—Sí. Aunque no entiendo para qué. Yo odio nadar. Ten cuidado con las medusas. Y con la resaca. Alguien vio un tiburón por aquí el miércoles.

—Iré con cuidado —dijo Frances, levantándose de la toalla.

Echó a correr hacia el mar y se zambulló en una ola justo cuando esta rompía en la orilla. El agua estaba deliciosamente fría, y le encantó el vaivén de las olas. Le gustaba incluso el sabor de la sal. Frances nunca había estado en el golfo. Cuando pensaba en agua y en masas acuáticas, solo le venía a la mente el río embarrado. La voz del Perdido era leve y sigilosa, formada por cientos de sonidos mínimos, incesantes e imposibles de identificar. El golfo, en cambio, solo tenía una voz: regular, potente, insistente. Las aguas del Perdido eran oscuras y turbias, como si tratara de ocultar algo en sus profundidades; en el golfo, en cambio, el agua era azul, blanca y transparente, hasta el punto de que Frances podía verse los pies en ella. El lecho del Perdido era un manto insondable de lodo negro que sepultaba las cosas muertas; bajo el bamboleo de las olas solo había arena blanca y millones de fragmentos de conchas de colores. Solo de vez en cuando podía divisarse algún besugo o algún bagre taciturnos nadando por el Perdido; aquí había almejas boquiabiertas en la arena, algas limpias y brillantes, y gigantescos bancos de piscardos que a veces sobrevolaban la cresta de las olas.

Frances se adentró aún más, hasta donde los peces que se veían eran todavía más grandes. Cuando detectaban su intromisión se alejaban con perezosa lentitud. Notó la resaca que le había comentado Miriam, pero no le pareció nada peligrosa y dejó que se la llevara un poco más allá. De pronto se dio cuenta de que el muelle no era más que una línea oscura que sobresalía del agua, y que ya no acertaba a ver a su hermana. Pensó que tal vez se había alejado demasiado, pero ni siquiera eso la inquietó. Mientras regresaba a la orilla, nadando con calma, cayó en la cuenta de que en ningún momento había dudado de su capacidad para salir del agua.

—Creía que te habías ahogado —dijo Miriam con calma, levantando la mirada de su libro cuando Frances se plantó de nuevo junto a su toalla en la playa, totalmente empapada—. En cuanto he querido ver dónde estabas, ya habías desaparecido. Debes de haberte alejado demasiado.

—No, no...

—Vámonos a casa.

Frances se quedó mirando a su hermana, desconcertada.

—No puede ser que tengamos que volver ya. ¡Pero si acabamos de llegar!

Miriam levantó la mirada de nuevo, cubriéndose los ojos con la mano.

—¿Cuánto rato crees que has estado en el agua?

—¿Veinte minutos? ¿Media hora?

Miriam señaló el cielo.

—Mira dónde está el sol —se limitó a replicar—. Lo tenemos justo encima. Ya es casi mediodía. ¡Has estado más de tres horas en el agua!

Frances alzó la mirada hacia el cielo y luego se volvió para contemplar de nuevo las aguas azules y cálidas del golfo de México.

Miriam tampoco dijo nada durante el trayecto de vuelta, pero a Frances no le importó. Con una sola mano en el volante, Miriam mantenía la mirada fija en la calzada, con aire pensativo a través de las gafas ahumadas. Frances echó la cabeza hacia atrás, relajada pero no agotada. Cuando ya llegaban a Perdido, Frances intentó pensar algún modo de agradecerle a su hermana esa invitación tan sorprendente, una invitación que, de improviso, le había proporcionado una experiencia misteriosamente relevante. Pero cuando por fin aparcaron frente a la casa de Miriam, Frances aún no se había armado del valor necesario para hablar.

—Gracias —dijo Frances con timidez mientras salían del coche, maldiciéndose por lo insignificante que sonaba esa palabra.

—Será mejor que vayas a comprarte loción esta misma tarde —dijo Miriam—. No quiero que estés siempre usando la mía.

Frances se detuvo en seco y pensó en lo que le acababa de decir su hermana.

—¿Eso quiere decir que mañana volveremos a ir? —preguntó con cautela.

—Yo voy todos los días —respondió Miriam sin llegar a responder del todo la pregunta.

—¿Y me estás invitando a acompañarte de nuevo?

Miriam no estaba dispuesta a admitir algo semejante.

—Yo salgo cada mañana a las cinco y media, y hay sitio en el coche. Pero nunca espero a nadie.

Frances sonrió y volvió corriendo a casa. Les contó cómo había ido la mañana a sus padres, que la escucharon con verdadero asombro.

—¿Y volverás a ir? —preguntó su padre.

—¡Por supuesto! —exclamó Frances—. ¡Me lo he pasado genial!

—¡Pero si te has quemado, cariño! —dijo Elinor—. Cuando vayas quiero que pases todo el rato en el agua. ¡Así el sol no te dará tanto en la piel!

—¡Ay, mamá! ¡Me encanta esa agua! ¡Qué ganas tengo de que llegue mañana!

Elinor Caskey pareció particularmente satisfecha con esa declaración, y durante las semanas posteriores no se le oyó ni una sola palabra en contra de Miriam, porque gracias a ella Frances podía nadar en el golfo cada día.

Aquel primer viaje dictó el patrón para el resto del verano.Todas las mañanas entre semana, si hacía sol, Miriam y Frances cogían el coche y se iban a la playa de Pensacola. Miriam apenas le dirigía la palabra a su hermana, excepto para decirle «¿Estás lista?» o «¿Has traído dinero para el peaje del puente?». Miriam se tendía en su toalla a leer o a dormitar, y la piel se le volvía cada vez más y más morena. Frances nadaba en el golfo, unas veces entre las olas, otras en las aguas calmas que quedaban bajo la superficie y otras dejándose llevar por la resaca. En una ocasión se alejó tanto que una manada de marsopas pasó nadando junto a ella. Extendió los brazos, se abrazó a una de las más pequeñas y dejó que la arrastrara varios kilómetros, mucho más rápido de lo que hubiera nadado jamás. Otra vez se sumergió a gran profundidad para evitar que la vieran unos pescadores de gambas que pasaban en barca, y a punto estuvo de quedar atrapada en las redes de arrastre. Cuando la embarcación hubo pasado, Frances se preguntó por qué había reaccionado de ese modo instintivo para evitar que la vieran. Entonces se dio cuenta de que el hecho de que estuviera tan lejos de la playa podía levantar sospechas; los pescadores no habrían comprendido que una chica de dieciséis años pudiera estar flotando a ocho kilómetros de la costa sin correr peligro.

Había algo en las horas que Frances pasaba en el golfo que le recordaba la época que había pasado enferma, e incluso tiempos más vagos y alejados en el tiempo. En cuanto se sumergía en las primeras olas de la mañana, era como si perdiera la conciencia; o más bien como si dejara de ser Frances Caskey y se convirtiera en otra persona, o en otra cosa. Llegaban a la playa antes de las siete, y Frances podía estar nadando hasta las once sin hacer pie ni una sola vez y sin preocuparse por la resaca, los tiburones, las medusas, los calambres o la desorientación. Cuando llegaba el momento de salir del agua, no se decía a sí misma: «Miriam se estará preparando para marcharse», sino que se descubría caminando entre las olas de vuelta a la playa. La sensación le recordaba los baños que su madre solía darle cuando estaba enferma, hacía ya tres años. Frances no recordaba nada más de esos baños que el momento en el que su madre la cogía en brazos y la sacaba del agua, el movimiento con el que recuperaba la identidad que había perdido temporalmente mientras estaba sumergida. Y ahora, cuando salía entre la espuma de las olas y notaba la arena y los fragmentos de conchas bajo los pies, Frances recuperaba su antigua identidad y se olvidaba de todo lo que había sentido y experimentado tan lejos de la orilla.

Miriam siempre le hacía algún comentario del tipo: «Te he buscado con la mirada un par de veces, pero no había manera de verte. Ya verás como le cuente a Oscar lo mucho que te alejas... Un día te ahogarás y todos me echarán la culpa a mí».

Mientras regresaban a Perdido, siempre sin mediar palabra, Frances intentaba recordar exactamente cómo había pasado esas horas en el agua, rememorar hasta dónde se había alejado, lo hondo que se había sumergido y los peces que había divisado. Pero el sol impactaba con fuerza en sus párpados y no era capaz de recuperar nada más que la vaga impresión de haberse hundido tanto que la luz del sol no producía más que un tenue resplandor turquesa. O evocar el recuerdo brumoso de haber estado sentada con las piernas cruzadas sobre el ondeante fondo marino, a seis kilómetros de la costa, o de haber perseguido y devorado truchas marinas y cangrejos que se le habían acercado de un modo tentador. Aunque todo eso eran sueños, sin duda, porque ¿cómo podían ser verdad? Aunque Frances hubiera pasado cuatro horas en el agua y no hubiera desayunado siquiera, cuando volvía a la playa y se acercaba de nuevo a la toalla en la que Miriam tomaba el sol nunca tenía hambre. En casa, su padre la obligaba a comer al menos algo ligero, pero su madre siempre la disculpaba.

—Si Frances dice que no tiene hambre, dejémosla en paz, Oscar. Imagino que cuando quiera comer algo ya sabrá dónde encontrarlo.

2

Creosota

Un amanecer rosado y despejado del mes de septiembre de 1938