11,99 €

Mehr erfahren.

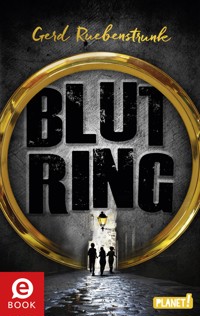

- Herausgeber: Planet!

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ein alter Mann, der ein dunkles Geheimnis mit in den Tod nimmt. Ein Junge, der in einem vergilbten Buch erste Hinweise auf eine Verschwörung findet. Und ein Mädchen, das wissen will, was tatsächlich hinter den alten Familiengeschichten steckt. Die Suche nach dem legendären Blutring des Tamerlan in den dunkelsten Gassen Barcelonas beginnt – eine Suche auf Leben und Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Buchinfo

Ein alter Mann, der ein dunkles Geheimnis mit in den Tod nimmt.

Ein Junge, der in einem vergilbten Buch erste Hinweise auf eine Verschwörung findet.

Und ein Mädchen, das wissen will, was tatsächlich hinter den alten Familiengeschichten steckt.

Die Suche nach dem legendären Blutring des Tamerlan in den dunkelsten Gassen Barcelonas beginnt – eine Suche auf Leben und Tod.

Autorenvita

© Hanna Stiegeler

Gerd Ruebenstrunk schreibt, seitdem er zurückdenken kann. Anfangs waren es Gedichte und Songtexte, die in Literaturzeitschriften publiziert oder von Bands aufgenommen wurden. Nach dem Studium der Psychologie verfasste er Texte für Werbeagenturen und fürs TV. Mit dem Bücherschreiben begann er erst zu Anfang dieses Jahrtausends und landete mit der Trilogie um »Arthur und die Vergessenen Bücher« gleich einen beachtlichen Erfolg. Der gebürtige Gelsenkirchener und Vater von zwei Kindern lebt heute am Niederrhein.

Prolog

An der Ecke der Rambla de Catalunya und des Carrer de la Diputació in Barcelona liegt ein kleines Café, in dem sich vorwiegend Taxifahrer aufhalten, deren Stand sich gleich gegenüber befindet. Die beiden Männer, die sich an diesem Morgen um fünf Uhr hier trafen, gehörten sichtlich nicht dazu. Sie trugen elegante Mäntel, handgefertigte Lederschuhe und Schals aus feinster Kaschmirwolle.

Die Luft war frisch, schließlich war es bereits September. Im Café hingegen herrschte ein feuchtwarmer Dunst, hervorgerufen von der ständig ratternden Espressomaschine und den Ausdünstungen der Fahrer am Tresen.

Die beiden Neuankömmlinge, die trotz ihrer für den Ort ungewöhnlichen Kleidung keine weitere Aufmerksamkeit hervorriefen, holten sich jeder einen cortado und ein Croissant an der Theke und stellten sich damit in den hintersten Winkel des Cafés.

»Wir haben ihn gefunden«, raunte der Mann mit dem braunen Mantel, während er den Zucker in dem kleinen Glas mit Espresso und aufgeschäumter Milch verrührte.

»Wo?«, fragte der andere. Er war, wie sein Gegenüber, vielleicht sechzig Jahre alt und trug einen dunkelblauen Trenchcoat.

»Nicht weit von hier«, erwiderte der in Braun und machte eine vage Geste mit der Hand.

»Im Zigeunerviertel«, schlussfolgerte der Mann in Blau und zupfte ein Stück von seinem Croissant ab.

Der andere nickte. »Er muss nach dem Tod der Frau abgetaucht sein.«

Der blau Gekleidete kaute nachdenklich auf seinem Croissant herum. »Also weiß er etwas.«

Der Mann im braunen Mantel schlürfte von seinem cortado. »Mit Sicherheit.«

»Und wie soll es jetzt weitergehen?«

»Ich lasse ihn überwachen.«

»Unauffällig, hoffe ich. Wir haben Jahre verloren durch sein Verschwinden.«

Der braun Gekleidete stellte das Glas ab und wischte einen Krümel von seinem Mantel. Er blickte sein Gegenüber nicht an. »Selbstverständlich.«

»Und es ist wirklich sicher, dass er das Notizbuch hat?«

»Wir haben alle anderen Spuren überprüft, ohne Erfolg. Er muss es sein.«

Der Mann im Trenchcoat schob den Teller mit den Croissantresten von sich. »Und wenn nicht?«

»Dann stehen wir wieder am Anfang.«

»Das würde Konsequenzen nach sich ziehen.« Die Stimme des blau Gekleideten war hart geworden. »Gravierende Konsequenzen.«

»Selbstverständlich.« Erneut wischte sein Gegenüber über das Revers seines Mantels, diesmal aus Nervosität.

»Ich werde ein weiteres Versagen nicht dulden.« Der Mann in Blau machte eine entschiedene Handbewegung.

»Das wird es nicht geben«, erwiderte der andere unterwürfig.

Der Mann im Trenchcoat zog sich die Handschuhe über. »Wir haben uns nun über hundert Jahre geduldet. Das ist genug. Ich erwarte täglich einen Bericht von Ihnen.«

»Täglich«, bestätigte sein Gegenüber. »Natürlich.«

Sie verließen das Café und trennten sich ohne Gruß.

Der Mann in Blau spazierte die baumgesäumte Straße nach rechts hinunter, sein Kompagnon wandte sich in die andere Richtung.

An der nächsten Ecke betrat er ein Tabakgeschäft.

Wenig später kam er, einen langen Zigarillo zwischen den Lippen, wieder heraus und setzte seinen Weg fort.

In geruhsamem Tempo folgte er der Straße weiter, bis er den Carrer de Casanova erreichte. Er hatte gerade ein paar Schritte auf die Straße gemacht, als er hinter sich einen Motor aufheulen hörte.

Das Letzte, was er sah, als er über die Schulter blickte, war ein schwarzer Geländewagen, der auf ihn zugerast kam.

Dann wurde es dunkel um ihn.

Ein Umzug

Ich hätte eigentlich schon Verdacht schöpfen müssen, als meine Eltern mich zu einem Kurzurlaub mit nach Barcelona schleppten.

Barcelona! Eine Stadt mit einer Million Einwohner! Was sollte man da für einen Urlaub machen? Normalerweise fuhren wir im Sommer ans Meer, meistens nach Andalusien im spanischen Süden, und Ma und Dad lagen den ganzen Tag am Strand herum und machten einen auf faul, während ich mich von Jahr zu Jahr mehr langweilte. Wir wohnten in einer Großstadt und meine Eltern waren froh, wenigstens im Sommer mal rauszukommen, wie sie immer wieder erklärten.

Und jetzt Barcelona?

Andererseits wunderte es mich nicht, denn Dad war von allem, was mit Spanien zu tun hatte, besessen. Wahrscheinlich weil er dort geboren worden war und die ersten zwanzig Jahre seines Lebens in der Nähe von Alicante verbracht hatte, wo sein Vater als Arzt arbeitete.

Natürlich konnte Dad fließend Spanisch und natürlich hatten er und Ma noch vor meiner Geburt beschlossen, mich von Anfang an zweisprachig zu erziehen. So kam es, dass ich mit Ma fast nur Deutsch und mit Dad fast nur Spanisch redete.

Was mir aber in Barcelona wenig nutzte. Denn bereits im Flughafen sah ich überall Schilder mit für mich unverständlichen Wörtern.

»Das ist Katalanisch«, erklärte mir Dad, als er mein fragendes Gesicht bemerkte. »Barcelona liegt in der Region Katalonien, in der man eine eigene Sprache spricht.«

Das fing ja gut an! Zum Glück schienen die Katalanen aber Mitleid mit allen zu haben, die ihre Sprache nicht beherrschten, denn jedes Schild gab es auch in einer spanischen Version.

Während Ma mich von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten schleppte, trieb sich Dad irgendwo in der Stadt herum. Und als ich wissen wollte, was er so allein anstellte, antwortete er nur mit einem geheimnisvollen: »Das wird eine Überraschung.«

Und das wurde es wirklich.

Aber ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.

***

Zwei Monate später kehrten wir zurück nach Barcelona. Aber diesmal nicht als Touristen, sondern als Einwohner.

Ma und Dad hatten versucht, es mir schonend beizubringen, wie sie sagten. Die ersten Wochen nach unserer Rückkehr bombardierten sie mich täglich mit ihren Erinnerungen an »diese tolle Stadt«, zählten eine schöne Ecke nach der anderen auf und seufzten mit verklärtem Blick, wie glücklich sich die Einwohner Barcelonas doch schätzen könnten, an so einem himmlischen Ort zu leben, und wie wundervoll es wäre, wenn man das selbst auch könnte.

Da begann ich bereits, den Braten zu riechen.

Wie schlimm es aber wirklich war, sollte ich erst später erfahren.

Eines Abends nach dem Essen eröffneten mir meine Eltern nämlich, dass Dad von seiner Firma nach Barcelona geschickt würde und wir dort für einige Jahre leben dürften.

»Ist das nicht toll, Danny?«, strahlte Ma.

Ich starrte mit zusammengekniffenen Lippen auf einen Brotkrümel, der von meinem Teller gefallen war, als könnte ich ihn so dazu bringen, sich in die Luft zu erheben und meiner Ma ins Nasenloch zu fliegen. Dann würde sie einen Niesanfall bekommen, und dieses Gespräch wäre vorbei. Denn eins war mir von vornherein klar: Hier war nicht meine Meinung gefragt. Ich wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und sollte dazu auch noch freudig nicken.

»Kopf hoch«, sagte Dad. »Es wird schon nicht so schlimm.« Er gab mir einen Klaps auf die Schulter und Ma lächelte mir aufmunternd zu.

Für sie war es ja auch ganz einfach. Sie mussten nicht in eine neue Schule gehen. Sie mussten nicht auf ihre Freunde verzichten, denn die kamen bestimmt alle paar Wochen eingeflogen, um ein Wochenende in der Traumstadt zu verbringen. Außerdem hatten sie ihre tollen Museen und Bars, ihre Modegeschäfte und Restaurants.

Und ich? Was hatte ich?

Eine fremde Stadt, in der man eine merkwürdige Sprache sprach und in der ich niemanden kannte. Und in der meine Eins in Spanisch, mit der ich mein völliges Versagen in Mathe ausgleichen konnte, keine Bedeutung mehr haben würde.

»Hey, Danny, komm schon«, sagte Dad. »Immerhin bist du bereits Viertel vor zwei und kein kleiner Junge mehr. So ein Umzug haut dich nicht um! Du wirst sehen, in ein paar Wochen hast du neue Freunde und willst gar nicht mehr weg.«

Wenn er gehofft hatte, meine Laune auf diese Art zu heben, dann hatte er sich getäuscht. Nur weil ich als Kleinkind mal mein Alter als halb fünf bezeichnet hatte, als ich viereinhalb Jahre alt war, bekam ich solche Sprüche jetzt immer zu hören. Aber ich wurde in drei Monaten vierzehn! Da war man aus dem Alter raus, in dem man darüber noch lachte. Doch das schienen meine Eltern nicht begreifen zu wollen.

Statt einer Antwort sprang ich auf und rannte in mein Zimmer. Ich zerrte die bunten Broschüren, die ich bei unserem Urlaub in Barcelona mitgenommen hatte, aus meinem Bücherregal und riss sie nacheinander in kleine Stücke.

So!

Barcelona? Ohne mich!

***

Aber natürlich kam alles anders. Und so stand ich wenige Wochen später mit meinem Dad vor der Tür des Colegio Aleman, der deutschen Schule Barcelonas, die auf den Hügeln über der Stadt thronte.

Sie sah, das musste ich zugeben, deutlich freundlicher aus als meine Schule in Deutschland. Wir gingen durch einen hellen Eingangsbereich in das Zimmer der Direktorin, die uns Kekse servierte und mir erklärte, wie hier alles funktionierte. Der Blick aus ihrem Fenster hinab ins Tal nahm mich so gefangen, dass ich zwar automatisch an den richtigen Stellen nickte und »Okay« sagte, aber nicht wirklich etwas mitbekam.

Auf einmal stand ein großer Mann neben mir, dessen kahler Schädel wie eine polierte Bowlingkugel glänzte.

»Das ist Herr Vohrmann, dein Klassenlehrer«, stellte die Direktorin ihn uns vor. »Er wird dich jetzt in deine Klasse mitnehmen und dir alles Weitere erklären.«

Ich erhob mich und sah Dad fragend an. »Ich bleibe noch ein wenig hier, um die Formalitäten zu regeln«, sagte er. »Und nach der Schule hole ich dich ab.« Er gab mir einen Klaps auf die Schulter. »Viel Spaß.«

Ich folgte Herrn Vohrmann über den Flur und eine Treppe hoch, bis wir meine neue Klasse erreichten. Er schien ganz freundlich zu sein und informierte mich darüber, dass er mein Deutsch- und Englischlehrer wäre.

»Du bist nicht sehr begeistert, was?«, fragte er.

Stumm schüttelte ich den Kopf.

»Ich kenne das. Wir sind vor vier Jahren mit unseren drei Kindern hergezogen. Sie haben Zeter und Mordio geschrien. Und jetzt? Keine zehn Pferde würden sie mehr aus Barcelona wegbringen.«

Ich nickte. Schön für sie. Aber ich hieß nicht Vohrmann und hätte nichts gegen zehn Pferde gehabt, wenn sie mich von hier forttragen würden.

Als wir ins Klassenzimmer eintraten, drehten sich fünfundzwanzig Köpfe zu mir um.

Am liebsten wäre ich im Boden versunken.

»Das ist Daniel Herbst, euer neuer Mitschüler«, verkündete Herr Vohrmann. »Er ist mit seinen Eltern vor ein paar Tagen nach Barcelona gezogen und war bisher in Deutschland auf dem Gymnasium. Helft ihm dabei, sich bei uns einzuleben.«

Er schob mich zu einem Tisch, an dem nur ein bleicher Junge saß. Klasse! Ich kam ausgerechnet zu dem Schüler, neben dem keiner sitzen wollte!

Lustlos stellte ich meinen Rucksack unter den Tisch und setzte mich. Sofort begannen alle, miteinander zu tuscheln, und es war klar, worum es ging: um mich.

»Ich bin Jakob«, sagte der bleiche Junge neben mir. Er sprach Deutsch mit einem merkwürdigen Akzent. Ich ließ die schlaffe Hand, die er mir entgegenstreckte, schnell wieder los.

»Ruhe bitte«, sagte Herr Vohrmann, der inzwischen hinter dem Lehrerpult stand. »Wer von euch möchte denn Daniels Pate sein?«

Einen Paten? Hatte die Direktorin nicht gesagt, Vohrmann würde mir alles erklären? Das war mal wieder typisch. Kaum außer Hörweite, schob er die Verantwortung ab.

Ich blickte starr nach vorn auf die große Wandtafel.

»Na los, Leute«, ermunterte Herr Vohrmann die Klasse. »Zeigt mal ein bisschen Engagement!«

Das Patentum schien nicht besonders beliebt zu sein. Jedenfalls bemerkte ich keine begeisterten Meldungen.

»Ich finde das sehr unfair eurem neuen Mitschüler gegenüber«, sagte Herr Vohrmann. »Soll das sein erster Eindruck von unserer Schule sein?«

Neben mir regte sich etwas. Ich drehte den Kopf ein wenig. Der bleiche Junge hatte tatsächlich seinen Arm gehoben.

»Sehr schön, Jakob! Danke dir.« Herr Vohrmann schien erleichtert zu sein. Dann zog er ein Buch aus seiner abgewetzten Aktentasche und schlug es auf. »Wer kann mir sagen, wo wir letztes Mal aufgehört haben?«

Und wer meldete sich? Natürlich der Junge neben mir. Ich bemerkte die Blicke, die die anderen sich zuwarfen, und wusste, ich hatte die A…karte gezogen.

***

Eins muss ich klarstellen: Ich bin kein Mensch, der dauernd herumquengelt, auch wenn das hier den Eindruck erwecken könnte. Im Gegenteil, meistens nehme ich die Dinge mit Gelassenheit. Das hat meine Eltern einmal dazu gebracht, mich als Stoiker zu bezeichnen. Ich habe das dann mal gegoogelt und festgestellt, dass es gar nicht so schlecht ist, ein Stoiker zu sein.

Aber ich muss zugeben, der Umzug hatte mich ganz schön aus der Bahn geworfen.

»Dabei hast du es noch gut«, sagte Jakob, als wir ein paar Tage später in der Mensa hockten und patatas bravas verspeisten, so etwas wie das spanische Gegenstück zu Pommes rot-weiß. »Du sprichst wenigstens fließend Spanisch. Ich hab kein Wort verstanden, als wir hergezogen sind.«

Da konnte ich ihm nicht widersprechen. Was übrigens einer der Gründe war, warum die meisten in meiner Klasse nicht viel mit Jakob zu tun haben wollten: Er hatte meistens recht. Das war die freundliche Formulierung. Man konnte auch sagen: Er war ein neunmalkluger Streber. Und als sei das nicht genug, schien er es auch noch jedem zeigen zu wollen. Während die meisten Schüler in Jeans, T-Shirts und Sneakers gekleidet waren, trug er ein weißes Hemd, das bis oben hin zugeknöpft war, eine Leinenhose und stets glänzend polierte Lederschuhe.

Aber weil ich nun mal neben ihm saß und er mein Pate war, konnte ich ihm nicht wirklich aus dem Weg gehen. Jedoch mied ich seine Gesellschaft, wo ich konnte.

Bis zu dem Tag, an dem der Bettler starb.

Kalé

In Deutschland verbrachte ich die Freizeit meistens mit meinen Kumpels. Wir trafen uns irgendwo in der Stadt und hingen dann gemeinsam ab, wobei wir über Gott und die Welt redeten. Und in der letzten Zeit auch über Mädchen, zugegebenermaßen. War das Wetter schlecht, lungerten wir im Einkaufszentrum herum oder verabredeten uns zu einem Online-Spiel, bei dem wir uns über Skype unterhielten.

Das fiel in Barcelona natürlich alles weg. Erstens hatte ich keine Kumpels, mit denen ich mich treffen konnte. Zweitens konnte ich mit der alten Posse zwar nach wie vor skypen, aber das war irgendwie nicht mehr dasselbe. Wenn sie über Vorfälle in der Schule oder Mädels quatschten, konnte ich nicht viel dazu beitragen, weil ich nicht dabei gewesen war. Ich spürte, wie ich langsam aus der Gruppe rausrutschte.

Also musste ich andere Wege finden, um mich zu beschäftigen. Man kann schließlich nicht ständig lesen. Daher zog ich los, um das Viertel zu erkunden, in dem wir lebten. Es hieß Sant Gervasi und lag zwar in der Nähe des Stadtzentrums, aber doch weit genug entfernt, um nicht von Touristen überlaufen zu werden.

Barcelona ist eine alte Stadt mit vielen hohen Häusern und schmalen Straßenschluchten, aber auch mit vielen breiten Alleen und Plätzen. Weil so oft die Sonne scheint und immer viele Menschen auf den Straßen unterwegs sind, selbst spät am Abend, kann man überall spüren, wie das Leben pulsiert.

Anfangs war es der Markt, der mich faszinierte. Jeder Stadtteil hat seine eigene Markthalle, die außer sonntags jeden Tag geöffnet ist und wo man alles kaufen kann, was sich irgendwie essen lässt. Denn die Spanier essen so ziemlich alles, das hatte ich schon rausgekriegt.

Besonders hatten es mir die Fischhändler angetan. Sie belegten mit ihren Ständen einen ganzen Gang, und was sie in ihren Auslagen präsentierten, war besser als jedes Biologielehrbuch. Der Fisch und das übrige Meeresgetier waren nicht zerlegt und filetiert, wie bei uns in Deutschland, sondern lagen so auf Eis da, wie sie aus dem Meer gezogen worden waren. Man konnte fast glauben, sie lebten noch. Manche von ihnen sahen richtig gefährlich aus, wie die Schwertfische oder Seehechte. Denen wäre ich wirklich nur ungern im Wasser begegnet.

In den Markthallen traf sich das ganze Viertel, auch deshalb, weil es dort eine Reihe von Cafés und Bars gab, an denen die Menschen in Gruppen zusammenstanden und Kaffee, Wein oder Bier tranken und Tapas verzehrten, verschiedenste Gerichte in kleinen Portionen, von denen man immer gleich mehrere bestellte.

Wenn ich in der Woche nachmittags aus der Schule kam, war die Markthalle allerdings meistens schon geschlossen. Dann bummelte ich durch das Viertel. Ich streifte durch Kaufhäuser oder setzte mich auf eine der Bänke in der Mitte der Diagonal und beobachtete das lebhafte Treiben um mich herum.

Und ich ging in den Supermarkt. Das klingt vielleicht komisch, aber ich mochte Supermärkte, weil sie mir wie ein Stück Heimat vorkamen. Supermärkte waren überall auf der Welt gleich, und wenn ich durch die langen Gänge des Caprabo mit seinen Waschmitteln, Marmeladen oder Konserven streifte, dann fühlte ich mich für ein paar Minuten wieder wie zu Hause. Ja, wenn ich die Augen schloss, dann konnte ich mir direkt vorstellen, dass vor der Tür nicht die fremdartige Travessera de Gràcia lag, sondern die Bismarckstraße mit ihren vertrauten Geschäften.

Fast jeden Nachmittag stattete ich dem Supermarkt einen kurzen Besuch ab, bevor ich durch das Viertel streifte. Und dort fand ich auch meinen ersten Freund in Barcelona. Vielleicht ist Freund nicht das richtige Wort, denn wir wechselten kaum ein Wort miteinander. Aber er war für mich wie ein alter Bekannter, auf dessen Anwesenheit man sich verlassen konnte.

Genau genommen war er ein Bettler, der jeden Tag an der Scheibe neben dem Eingang des Supermarktes hockte. Seine Kleidung war abgerissen, seine weißen Haare verwildert und um sein Kinn wucherte ein ungepflegter Bart.

Ich hatte mich schon mehrfach gefragt, welcher Schicksalsschlag ihn wohl in diese Situation gebracht hatte. War er von seiner Frau verlassen worden und hatte mit dem Trinken angefangen? War er arbeitslos geworden und hatte seine Wohnung verloren, weil er die Miete nicht mehr zahlen konnte? Oder war er einer jener Menschen, denen es egal ist, wie sie leben, solange sie sich nur nicht jeden Tag zu einer Arbeit schleppen müssen, die ihnen nicht gefällt?

Was ihn mir sympathisch machte, waren die freundlichen blauen Augen, die in seinem wettergegerbten Gesicht strahlten, und sein Hund, der immer auf einer Decke neben ihm lag. Er war eine Promenadenmischung mit struppigem Fell, der stets zur Begrüßung mit dem Schwanz wedelte, wenn ich vorbeikam.

Nachdem ich mich bei unserer dritten Begegnung herabgebeugt und das Tier gestreichelt hatte, lächelte der Alte mir jedes Mal zu, wenn er mich sah, und hob die Hand zum Gruß. An dem Tag kaufte ich auch eine Packung Hundebiskuits, von denen ich dem Tier beim Rausgehen einen hinlegte, was der Alte mit einem genuschelten Gracias quittierte.

Der Hund hieß Manolo, so viel konnte ich dem Alten entlocken. Er verstand mein Spanisch zwar, ich seins jedoch nicht, und so bestanden unsere kurzen Unterhaltungen zumeist aus einigen Gesten und Wörtern, von denen wir hofften, dass der andere ihren Sinn begreifen würde.

Manolo war ein Mischling, bei dem man Spuren eines Terriers und eines Schäferhundes erkennen konnte. Er war nicht ganz so alt wie sein Herr, auch wenn er gewiss schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. Er ging mir gerade mal bis zum Knie. Und dass ich ihn überhaupt anfasste, sprach für ihn, denn üblicherweise hielt ich mich von Hunden, wie von allen anderen Tieren, fern.

Ich muss das, glaube ich, an dieser Stelle einmal kurz erklären: Aus Gründen, die mir selbst ein wenig schleierhaft sind, habe ich eine ziemliche Angst vor Bakterien. Also vor Mikrolebewesen, die überall in unserer Umwelt leben. Das ist natürlich ganz unbegründet, denn im Biologieunterricht habe ich gelernt, dass im menschlichen Körper zehnmal so viele Bakterien hausen, als wir Körperzellen haben, und sie helfen uns bei allen möglichen Sachen. Aber allein die Vorstellung, eine Art lebendes Bakterienhotel zu sein, bereitet mir gewisse Probleme, und am liebsten würde ich mir ein Schild mit der Aufschrift »Alle Zimmer belegt« um den Hals hängen, damit die frei lebenden Bakterien sich eine andere Unterkunft suchten.

Aber so funktionierte das natürlich nicht. Leider.

Vor diesem Hintergrund ist vielleicht verständlich, warum es für mich so außergewöhnlich war, Manolo zu streicheln. In seiner Gegenwart schienen alle meine Ängste zu verfliegen.

So gingen die Tage ins Land. Irgendwie richtete ich mich in meinem neuen Leben ein. Glücklich war ich nicht, aber auch nicht direkt unglücklich. Es war eher ein Schwebezustand, eine Art Warteposition zwischen dem, was gestern war, und dem, was morgen passieren würde.

Ab und zu skypte ich noch mit meinen Freunden in Deutschland, aber auch das wurde immer weniger, denn wir hatten uns nicht mehr viel zu sagen. Ich war kein Teil mehr davon, was in meiner alten Stadt passierte, und umgekehrt hatten sie keine Ahnung davon, was bei mir so los war.

»Warum lädst du nicht mal einen deiner Klassenkameraden ein?«, fragte Dad mich einmal beim Abendessen.

Statt einer Antwort zuckte ich mit den Schultern. Wen sollte ich einladen? Es gab einige Cliquen, mit denen ich mich in der Schule während der Pausen rumtrieb, aber ich gehörte nicht wirklich dazu. Man duldete mich, weil ich nun mal da war. Außerdem wohnten die meisten meiner Mitschüler weit verstreut in der Stadt oder im Umland, sodass jedes Treffen ein Riesenaufwand gewesen wäre. Der Einzige, der in der Nähe lebte, war Jakob, und bei ihm reichte es mir, dass ich in der Schule neben ihm saß.

Doch dann wurde ich jäh aus meiner Routine herausgerissen.

Es war ein Nachmittag in der letzten Septemberwoche. Ich war, wie üblich, in Richtung Diagonal getigert. Mein Ziel war das Stadtviertel Eixample, in dem auch die berühmte Kirche Sagrada Família stand. Wir hatten in der Schule darüber gesprochen und die Aufgabe erhalten, uns einen Ort im Eixample auszusuchen und zu beschreiben.

Auf dem Weg kam ich an meinem Supermarkt vorbei. Der alte Bettler und sein Hund hockten an ihrem gewohnten Platz und ich griff automatisch in die Hosentasche, um einen Hundekeks herauszuholen. Doch außer ein paar Krümeln fand ich nichts. Manolo blickte mich erwartungsvoll an, mit dieser Sehnsucht in den Augen, die nur Hunde besitzen.

»Ich hol dir was«, versprach ich ihm und verschwand im Laden. Aber als ich die Tierabteilung erreichte, fand ich das Fach mit den Keksen leer vor. Es dauerte bestimmt fünf Minuten, bis ich einen jungen Mann aufgetrieben hatte, der für den Supermarkt arbeitete, und weitere zehn Minuten, bis er mit einem Einkaufswagen voller Kekstüten zurückkam. Ich griff mir eine davon, bedankte mich und lief zur Kasse.

Sofort merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Die Kassiererinnen hatten ihre Arbeit eingestellt und starrten in Richtung Eingangstür. Eine Menschentraube versperrte mir die Sicht. Alles, was ich erkennen konnte, war das Blinken eines Blaulichts.

Der Alte!, schoss es mir durch den Kopf.

Ich warf die Hundekekse auf einen Korb mit Haarbürsten, drängte mich an den vor mir Wartenden an der Kasse vorbei und stürzte zur Tür. Als ich mich endlich durch die Reihen der Gaffer gekämpft hatte, sah ich nur noch die Füße des Bettlers in einem Krankenwagen verschwinden. Ein Sanitäter schlug die Türen zu, und mit heulenden Sirenen raste die Ambulanz davon.

Ich stand da wie vom Donner gerührt und blickte dem Blaulicht hinterher.

Die Menge der Schaulustigen löste sich langsam auf. Niemand achtete auf Manolo, der mit hängendem Kopf auf seiner Decke saß. Irgendwer, wahrscheinlich einer der Sanitäter, hatte ihn mit einer Kordel an einem Türstopper festgebunden, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass er freiwillig zurückgeblieben war.

Was sollte ich jetzt tun? Ich konnte Manolo ja nicht einfach hier sitzen lassen. Ich tätschelte ihm den Kopf und er blickte mich mit Augen an, die zugleich tieftraurig und hoffnungsvoll waren.

Ich dachte nach. Sollte ich ihn zur Polizei bringen? Die würden ihn wahrscheinlich in ein Tierheim stecken. Mit nach Hause nehmen konnte ich ihn auch nicht, Ma war extrem allergisch gegen Hundehaare. Und außerdem wusste ich ja nicht, was mit dem Alten war. Vielleicht kehrte er schon bald aus dem Krankenhaus zurück, und dann würde er Manolo sicher suchen.

Das brachte mich auf eine Idee: Möglicherweise konnte Manolo selbst mich zur Wohnung des Alten führen, sollte er eine haben, wo ich ihn dann bei einem Nachbarn unterbringen konnte.

Kurz entschlossen rollte ich die Decke zusammen, steckte sie zu den wenigen Habseligkeiten des Mannes in die große Plastiktüte, die immer neben ihm stand, und zog Manolos Kordel von dem Türstopper ab.

Der Hund blickte mich fragend an. »Bring mich nach Hause, Manolo«, sagte ich. Ich zog ein wenig an der Leine. »Nach Hause.«

In Manolos traurigen Hundeaugen zeigte sich keine Reaktion und einen Moment lang hatte ich den Eindruck, er wollte einfach sitzen bleiben und auf die Rückkehr seines Herrn warten. Dann erhob er sich, schüttelte sich kurz und begann, die Travessera de Gràcia entlangzulaufen.

Den ersten Teil des Weges kannte ich. Er führte in den Stadtteil Gràcia, vorbei am Markt und den Straßen, die voller Touristen waren. Dann bog Manolo nach links ab, dann nach rechts und so weiter, bis ich völlig die Orientierung verloren hatte. Wir kamen schließlich an einem kleinen Platz heraus, dem Plaça del Raspall. Die Stadt machte hier einen fast ländlichen Eindruck, mit niedrigen Häusern, schmalen Gassen und viel Grün.

Auf dem Platz saßen alte Männer und Frauen auf Bänken, in lebhafte Unterhaltungen vertieft. Kinder spielten um einen kleinen Brunnen und aus einem Restaurant an der Ecke drangen Stimmen und Besteckgeklapper nach draußen. Es duftete nach Knoblauch, Kräutern, Gewürzen und gebratenem Fleisch und Fisch.

Manolo lief zielstrebig weiter. Nach einiger Zeit wurden die Häuser wieder höher, die Geschäfte kleiner und die am Straßenrand parkenden Autos älter. Aus geöffneten Fenstern hörte man laute Frauenstimmen und noch lautere Musik. Wie überall in Barcelona hingen auch hier an vielen Balkons katalanische Nationalflaggen. Die Region war zwar ein Teil Spaniens, wollte aber unabhängig werden. Das forderten auch etliche der Graffiti an den Häuserwänden.

Obwohl das Viertel äußerlich vielen anderen Stadtteilen glich, war hier doch etwas anders. Vielleicht war es die Musik in der Luft, die nichts mit dem üblichen Hitparadengedudel zu tun hatte. Vielleicht waren es die Männer an den Tischen vor den kleinen Bars, von denen etliche, auch ältere, schulterlange Haare trugen. Vielleicht war es der ebenfalls langhaarige kleine Junge, der mir in roten Schuhen mit hohen Hacken entgegenkam, begleitet von einem Mann mit Gitarre in der Hand. Und vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, mich von Manolo leiten zu lassen. Wer wusste schon, wohin er mich hier geführt hatte!

Ich beschloss, umzukehren, sollten wir unser Ziel nicht in den nächsten zwei Minuten erreichen.

Manolo bog in eine weitere Gasse ein. Sie war noch einmal schmaler als die zuvor. Von den Fassaden der Häuser blätterte die Farbe ab. Weiter hinten lungerten ein paar Jugendliche auf dem Bürgersteig herum, die mich ungeniert anstarrten. Ich spürte ein flaues Gefühl in der Magengegend und fragte mich, was wohl passieren würde, wenn ich die Gruppe erreichte.

Zum Glück hielt Manolo vorher an. Er blickte sich zu mir um, so als wollte er sich überzeugen, dass ich noch da war, und steuerte dann auf eine Haustür zu. Sie war nur angelehnt. Ich trat in den Flur.

Das Tier zog mich die Treppe hoch. Überall im Haus waren die Türen geöffnet. Ich stieg durch eine wilde Mischung aus Musik, Kindergeschrei, Essensgerüchen, Staubsaugerlärm und lauten Stimmen bis in den zweiten Stock, wo mir eine ältere Frau in einem bunten Kleid den Weg versperrte.

»Wer bist du? Wie kommst du an den Hund?«, herrschte sie mich an.

Ich setzte gerade zu einer Antwort an, als aus der Türe hinter ihr ein Mädchen trat, das etwa so alt war wie ich. Sie trug einen einfachen schwarzen Sweater, Jeans und Turnschuhe.

»Manolo!«, rief sie und beugte sich zu dem Hund herab, der sie sofort freudig begrüßte.

Sie streichelte ihn kurz und richtete sich wieder auf, wobei sie ihre langen schwarzen Haare mit einer energischen Kopfbewegung zurückwarf. Sie wechselte mit der Frau ein paar Worte in einer Sprache, die zwar wie Spanisch klang, aber von der ich trotzdem nichts verstand.

Dann blickte sie mir in die Augen.

Es war, als würde ein Stromschlag durch meinen Körper fahren.

Im Bruchteil einer Sekunde wurde mir heiß, und ich hatte das Gefühl, mein Kopf würde gleich platzen.

Lag das an ihren dunklen braunen Augen, die mir wie zwei Tore in eine unbekannte, wunderschöne Welt vorkamen? Oder war es einfach ihr entschiedenes Auftreten, das so ganz anders war als das der Mädchen, die ich aus der Schule kannte?

»Wie kommst du an den Hund und die Sachen meines Großonkels?«, holte sie mich in die Realität zurück. Sie deutete auf die Tüte in meiner Hand. Ihre Stimme war tiefer, als ich erwartet hatte.

»Nun, das ist so …«, begann ich, aber sie unterbrach mich.

»Komm mit«, sagte sie. »Es ist unhöflich, einen Gast im Flur stehen zu lassen.«

Sie drehte sich um und verschwand mit Manolo in der Wohnung. Die Frau ließ mich nur widerwillig vorbei. Ich folgte dem Mädchen durch einen langen Gang in ein Zimmer, das bis auf drei Ledersofas, einen gigantischen Fernseher und einen kleinen Tisch keine weiteren Möbel enthielt.

»Setz dich«, sagte sie und wies auf eines der Sofas. »Ich hole nur schnell was zu trinken für Manolo.«

Vorsichtig ließ ich mich auf das abgewetzte Leder sinken und stellte die Plastiktüte des Alten daneben ab. Die Frau im Hausflur musste wohl Gesellschaft bekommen haben, denn ich hörte, wie mehrere Frauen lautstark miteinander diskutierten.

Wo war ich hier nur hineingeraten?

Das Mädchen kehrte mit einem Blechnapf voll Wasser zurück und Manolo stürzte sich gierig darauf. Ich hätte auch gern etwas getrunken, wollte mich aber nicht unbeliebter machen, als ich es offenbar schon war, indem ich danach fragte. Aber wieso eigentlich – was hatte ich denn getan? Ich brachte den Hund und die Sachen des Alten zurück und musste mich dafür anmachen lassen. War das der Dank für meine Hilfsbereitschaft?

Das Mädchen setzte sich auf die Sofalehne und sah mich scharf an. Wieder wurde mir abwechselnd heiß und kalt. »Also noch mal. Wer bist du und was machst du hier?«

»Ich heiße Daniel.« Ich streckte ihr meine Hand entgegen. »Und du?«

Sie schwieg einen Moment, offenbar verwirrt von dieser Geste. Als ich merkte, dass sie nicht vorhatte, meine Hand zu ergreifen, ließ ich sie langsam sinken.

»Mein Name ist Lola«, antwortete sie schließlich. »Aber das tut nichts zur Sache.« Sie kniff die Augen zusammen. »Du kommst mit der Tasche meines Großonkels und seinem Hund in unser Haus. Da stellen sich doch ein paar Fragen, findest du nicht?«

»Natürlich.« Ich nickte. »Aber ich würde hier wohl kaum mit Manolo und der Tasche auftauchen, wenn ich irgendwas Übles im Schilde führen würde, oder?«

Ihre Gesichtszüge entspannten sich. »Du hast recht«, sagte sie. »Wir sind Kalé. Gitanos. Wir sind von Natur aus misstrauisch gegenüber denen, die nicht zu uns gehören, weil wir nicht immer gute Erfahrungen gemacht haben.«

Gitanos, das Wort kannte ich. Übersetzt hieß es Zigeuner, obwohl man das nicht mehr sagen sollte, wie wir in der Schule gelernt hatten. Roma lautete die korrekte Bezeichnung dieses Volkes. Aber hier in Spanien wurde das Wort Gitanos ganz selbstverständlich verwendet, offenbar sogar von den Roma selbst, wie Lolas Äußerung bewies.

»Also«, riss sie mich aus meinen Gedanken, »möchtest du mir erzählen, was geschehen ist, Daniel?«

Ich berichtete, woher ich ihren Großonkel und Manolo kannte und was heute vor dem Supermarkt geschehen war.

Als ich fertig war, sprang Lola auf.

»Ich muss den anderen Bescheid sagen«, rief sie und verschwand aus dem Zimmer. Manolo und ich sahen ihr nach und uns dann an. Wenigstens einer, der zu mir hielt.

Auf dem Flur hörte ich lautes Rufen. Unter die Frauenstimmen mischten sich jetzt auch ein paar Männer. Türen knallten im Treppenhaus. Jemand telefonierte laut, jemand anders schluchzte in klagenden Tönen.

Ich stand vorsichtig vom Sofa auf und fragte mich, ob ich mich wohl einfach so davonschleichen konnte, als Lola wieder im Zimmer auftauchte.

»Vielen Dank, Daniel«, sagte sie mit ernstem Gesicht. »Ohne dich hätten wir so schnell nichts erfahren. Wir haben herausgefunden, in welchem Krankenhaus mein Großonkel liegt, und fahren nun dorthin. Deshalb musst du jetzt gehen.«

Ich nickte. »Klar.«

Diesmal war sie es, die mir die Hand hinstreckte. »Vielen Dank«, sagte sie noch einmal.

Fast blieb mir das Herz stehen, als ich ihre Hand in meiner spürte. »Das ist doch selbstverständlich.« Meine Stimme zitterte ein wenig. »Immerhin waren dein Großonkel, Manolo und ich so etwas wie Freunde.«

Wie zur Bestätigung meiner Worte rieb sich Manolo an meinem Bein.

Ein kurzes Lächeln zeigte sich in Lolas Gesicht. »Scheint so.« Sie ließ meine Hand los. »Findest du allein raus?«

»Sicher«, antwortete ich.

Lola nickte mir zu und verschwand aus dem Zimmer.

Im Flur standen Männer und Frauen und diskutierten miteinander, aber keiner beachtete mich. Auch im Treppenhaus herrschte reger Betrieb. Die Nachricht von dem, was Lolas Großonkel passiert war, musste sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben. Und nicht nur in seinem Haus.

Als ich auf die Straße trat, waren überall Fenster geöffnet und die Bewohner unterhielten sich quer über die Straße hinweg in dieser merkwürdigen Sprache, die Lola auch bei meiner Ankunft gesprochen hatte.

Und die fünf Jugendlichen, die mich vorhin angestarrt hatten, warteten vor der Tür auf mich.

Jetzt, aus der Nähe, bemerkte ich, dass sie so jung gar nicht mehr waren. Sie mochten so um die zwanzig sein und offenbar hatten sie mich als die Quelle des Aufruhrs identifiziert.

Mit einem Mal war die schmale Gasse noch schmaler geworden. Mir kam es vor, als würde meine Brust zwischen den hohen Häuserreihen eingepresst. Was sollte ich jetzt machen?

Ich versuchte, die Jungen einfach zu ignorieren und mich an ihnen vorbeizudrücken, aber einer von ihnen stellte sich mir in den Weg. Er war einen Kopf größer als ich, hatte wilde Tattoos auf den Armen und eine Zigarette hing ihm im Mundwinkel. Er legte seine rechte Hand auf meine Brust und schubste mich gegen die Hauswand.

Eine Frau in einem der Fenster rief den Jungen etwas zu, aber die ignorierten sie. Der Anführer stieß mich erneut, diesmal gegen die Schulter. Aber zurückweichen konnte ich nicht mehr.

Ich riss die Arme hoch, um mich vor den Schlägen zu schützen, die jetzt garantiert folgen würden.

Da ließ eine laute Stimme meine Peiniger herumfahren. Es war Lola, die in der Haustür stand und die Jungs anschrie. Was sie sagte, konnte ich nicht verstehen. Ich hörte nur meinen Namen und mehrfach das Wort Gadscho.

Der Anführer der Bande erwiderte etwas, aber Lola ließ ihn nicht ausreden. Sie setzte ihre Tirade fort, während sie zu uns herüberkam. Ihre Augen funkelten. Die jungen Männer wichen einen Schritt zurück. Sie schienen ordentlich Respekt vor ihr zu haben.

Ende der Leseprobe