Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

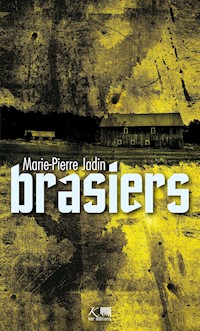

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Dans une vieille ferme ardennaise, le corps d’un homme est retrouvé emmuré. Fraîchement débarqué de Bruxelles, un jeune inspecteur est chargé de l’enquête. Avec l’aide de la propriétaire de la maison, il assemble les pièces d’un puzzle qui les mènera de Bastogne à Berlin, des heures sombres de la Bataille des Ardennes aux ombres du Rideau de fer.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Marie-Pierre Jadin

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Arrête avec ces monstres, Michele. Les monstres existent pas. Les fantômes, les Loups-garous, les sorcières, rien que des conneries pour faire peur aux grands benêts comme toi. C’est des hommes que tu dois avoir peur, pas des monstres.

Niccolo Ammaniti, Je n’ai pas peur

Sainte-Ode, Ardennes belges

26 juillet 1987

Luc Delcourt avait-il eu de la chance ? Il était incapable, pour le moment, de répondre à cette question. À vingt-six ans, muni d’un master en criminologie, il avait suivi la formation d’inspecteur de police et se voyait déjà dans un bureau moderne, un open space vitré, ruche bourdonnante en plein cœur de Liège, Charleroi ou Bruxelles. Ça, c’était dans ses fantasmes ! Une réalité imparable l’avait fait retomber sur terre : il avait toujours été nul en langues et, incapable d’aligner trois mots de néerlandais, il n’avait aucune chance de trouver une place dans le commissariat d’une grande ville.

Il avait tout de même été surpris qu’on lui propose un poste à Bastogne, au fin fond des Ardennes. Il n’y avait mis les pieds qu’une fois, en plein mois de février, lors d’un week-end de classe organisé par son prof d’histoire de cinquième. Celui-ci, passionné par la Seconde Guerre mondiale, n’avait rien trouvé de mieux que d’emmener ses élèves sur les traces de la bataille des Ardennes. Ils avaient logé en auberge de jeunesse, s’étaient gelé les pieds dans des bottines qui prenaient l’eau et avaient visité le Mardasson sous un vent glacé. Il était tombé sans discontinuer une sorte de neige fondante qui vous mouillait jusqu’aux os.

Et puis il y avait autre chose, une impression de malaise qui avait saisi Luc lorsqu’il avait prononcé le mot Bastogne. Il avait vu le visage de sa mère se décomposer à l’annonce de sa probable affectation dans cette région. Mais elle n’avait rien dit et il avait mis son attitude sur le compte de l’éloignement que ce travail allait représenter. Bruxellois de naissance, Luc se demandait d’ailleurs s’il pourrait vivre dans une ville qu’il imaginait si loin de tout.

C’est donc d’humeur maussade qu’il se rendit à son entretien d’embauche. Sa journée allait y passer : trois heures de route pour une heure d’interview. En cette fin d’été, pourtant, il faisait beau, l’air avait une coloration particulière, une odeur aussi, presque palpable, de changement de saison, qu’une brise rafraîchissante ne démentait pas. Les saisons restent plus contrastées dans le sud du pays. Les citadins ne ressentent plus guère cela…

Peu à peu, sa mauvaise humeur se mua en rêverie et l’idée de tomber nez à nez avec un cerf ou un sanglier, quoique farfelue sur l’autoroute, ne lui sembla pas si improbable.

Il arriva à Bastogne à neuf heures trente, repéra le commissariat et évalua qu’il avait le temps de prendre un café avant son rendez-vous. Il se gara sur la place McAuliffe et choisit une terrasse couverte d’où il avait vue sur le char. C’était toujours le même engin, depuis ce sinistre week-end de classe, mais là, sous le soleil matinal, il semblait avoir rajeuni. La ville elle-même, à côté de son insupportable parure de cité touristique, particulièrement sur cette place, arborait un aspect bon enfant : de vieilles gens achetaient leur pain, puis leur tranche de jambon, des ados à vélo s’étaient donné rendez-vous sur la place, des ménagères s’attardaient pour bavarder entre deux courses. Par quelques aspects, Bastogne arborait ce matin-là des airs de certains quartiers de Bruxelles. Peut-être parviendrait-il à se plaire ici, après tout.

Delcourt se leva, alla régler son café et se rendit au commissariat où l’attendait le commissaire qui l’avait convoqué. Moins d’une heure après, la chose était entendue. Il était prêt à quitter la capitale, ce serait donc lui qui aurait la place. Le commissariat manquait d’un inspecteur depuis plusieurs semaines et trop de travail s’était accumulé.

Luc prit l’après-midi pour arpenter les rues, à la découverte du centre. Il commencerait à travailler le premier octobre, ce qui lui laissait un peu plus d’un mois pour dégoter un logement, s’y installer, trouver ses marques. C’était peu, et beaucoup à la fois. À Bruxelles, il occupait un minuscule studio, au deuxième étage de la maison de ses parents. Jusqu’à présent, il n’avait pas eu les moyens de s’offrir mieux. Ici, les prix étaient abordables et il nota quatre numéros de téléphone, rien qu’au centre-ville, pour des appartements ou duplex d’environ quatre-vingts mètres carrés. L’un d’eux disposait même d’un petit jardin. Il eut un pincement au cœur en pensant à ce qu’il abandonnait en quittant la capitale : ses parents et ses amis, bien sûr, mais aussi la proximité de la vie culturelle, trépidante.

Il repensa avec nostalgie à Marilyn, cette jeune fille au pair américaine rencontrée au début du mois de juillet dans un bar. Ils avaient passé un bel été et Luc avait cru à une relation durable, mais elle était retournée chez elle en lui faisant comprendre qu’il ne fallait rien espérer de plus. Ce n’était peut-être pas plus mal de partir, de commencer quelque chose de neuf.

Il rentra à Bruxelles le cœur plus léger.

Sainte-Ode

24 août 2009

Aujourd’hui, cela fait quatre mois qu’Antonio est parti. Il m’a dit : « Je dois retourner là-bas, je dois aller à Berlin, ma mère est malade. Je dois m’occuper d’elle. Je ne sais pas quand je reviens, je te donnerai des nouvelles. »

Des nouvelles, il n’en donne guère. Il appelle quand il veut parler à notre fils, Noé. Il envoie des SMS de temps en temps. Sa mère va mourir et il veut être auprès d’elle jusqu’à la fin. Je crois qu’il veut renouer avec sa famille, ses amis, des gens parmi lesquels je n’ai pas ma place. Pas encore.

Et moi, petit à petit, tout en espérant qu’il revienne à chaque moment, j’organise ma vie comme si je n’allais jamais le revoir.

Avant, nous étions heureux. Du moins, c’est ce qu’il me semble. À présent, les jours passent et plus j’attends le retour d’Antonio, plus le souvenir de ce bonheur s’efface. Ma vie n’est plus qu’une suite de jours qui se ressemblent. Seules les saisons modifient le cours de notre existence, et l’âge de Noé – six ans – qui, par la force des choses, m’oblige à structurer mes journées.

Il change, il veut élargir son horizon, se faire des amis, se débrouiller seul. Il pose peu de questions.

Nous n’avons pas de vrais amis au village. Les gens nous ont considérés comme des étrangers dès le départ et depuis la découverte que nous avons faite dans la maison, la plupart des villageois nous regardent comme des rescapés d’une malédiction. Dans ce coin reculé des Ardennes, certaines superstitions ont la vie dure et les préjugés sont vivaces.

Pour le moment, nous vivons presque en autarcie. Antonio et moi avons emménagé l’hiver dernier dans cette vieille ferme. Nous n’avions pas les moyens d’acheter un logement en ville, et il disait que cette maison était notre investissement pour l’avenir. Les étables sont restées telles quelles, Antonio voudrait en faire des chambres supplémentaires, pour des amis de passage, la famille, des hôtes imprévus. En attendant son retour, je m’en sers pour accueillir quatre poules.

Curieusement, malgré la solitude qui m’accable parfois, je me sens bien dans cette maison, loin de tout.

Dans notre vie précédente, nous habitions Bruxelles et j’étais journaliste. Antonio travaillait comme ouvrier pour un fabricant de charpentes. À présent, j’effectue occasionnellement des travaux de traduction qui suffisent à assurer le quotidien.

Noé ne va pas encore à l’école et nous passons nos journées à deux : nous prenons le petit déjeuner, puis nous allons donner à manger aux poules, remplacer leur paille, ramasser les œufs. Nous faisons un détour par le compost, puis par le potager. Quelquefois, nous allons nous promener. Je passe aussi une heure ou deux par jour à scolariser mon bonhomme : il sait lire et se débrouille bien en calcul. Dans moins de dix jours pourtant, il entrera en première primaire. Je ne sais trop comment nous nous accommoderons de ce nouveau changement.

Ce mode de vie peut paraître idyllique, mais je n’ai pas eu d’autre choix que cette existence un peu marginale. La routine m’aide à tenir le coup et convient à Noé. Tout ce temps que nous passons ensemble, personne ne pourra nous l’enlever. C’est notre équilibre que nous trouvons dans ce quotidien fait de petites choses, vécues au jour le jour.

Nous ne vivons d’ailleurs pas coupés du monde : nous avons une voiture et faisons nos courses en ville, même si le potager couvre une grande partie de nos besoins. Ces escapades sont parfois l’occasion d’aller au cinéma, d’acheter des livres, de manger une glace ou un cornet de frites. Nous avons une télévision et un ordinateur. Mon vieux téléphone portable, bien que rudimentaire, me permet de rester en contact avec Antonio et certains amis. Un de ces jours, je me déciderai à faire raccorder la maison au réseau pour avoir Internet, mais je retarde cette décision car la connexion permanente avec le reste du monde m’effraie plus qu’elle ne m’attire. Pour mes traductions, je vais chez une voisine. Je connecte mon ordinateur au Wi-Fi de sa maison pour envoyer mes textes.

Durant toutes les vacances d’été, chaque vendredi, j’ai emmené Noé à la piscine de Bastogne afin qu’il suive des cours de natation. Cela me permettait de passer une heure seule. Un véritable moment de liberté.

Au début, j’errais sans but dans les rues, un peu perdue sans mon fils. Tout récemment, j’ai découvert l’unique cybercafé de la ville et retrouvé le plaisir de surfer sur Internet.

La première fois que j’y suis entrée, c’était sans autre but que d’envoyer une traduction à un éditeur. Ma voisine était en vacances. Une fois devant l’ordinateur, une intuition s’est emparée de moi : si Antonio m’avait caché certaines choses ? Si une part de sa vie, celle qu’il avait laissée à Berlin, m’était restée obscure ?

Je tremblais, mais la curiosité était plus forte que mes appréhensions. Mes mains ont pianoté l’adresse mail de mon compagnon. Il fallait que je retrouve son mot de passe. J’ai fait deux essais infructueux puis j’en suis restée là, de peur de bloquer l’accès. Antonio avait peut-être noté son mot de passe dans un carnet qu’il gardait à la maison.

J’ai passé mon dernier quart d’heure de liberté à la cafétéria de la piscine. Noé évoluait avec aisance dans l’eau. Ces cours étaient-ils encore nécessaires ? Ils avaient au moins le mérite de lui plaire. La fin de la leçon était constituée de jeux avec d’autres enfants de même niveau. Je découvrais mon fils sociable et boute-en-train. Jamais pourtant il ne parlait de ses copains de la piscine, comme si cela devait rester un monde séparé auquel je n’avais pas accès. Je ne posais pas de questions. Je me contentais de lui demander si la leçon s’était bien passée et s’il pensait avoir fait des progrès.

La nuit qui a suivi cette première visite au cybercafé, mon imagination s’est emballée. J’avais la conviction d’une trahison de la part d’Antonio. Il ne reviendrait pas et me laisserait seule avec cette maison et ses secrets.

Le lendemain, j’ai mis la main sur son carnet. J’ai fouillé chaque page. Il fallait que je sache. Quoi qu’il en coûte.

Bastogne

Octobre 2009

Le choix de Luc Delcourt fut vite arrêté : il s’était décidé pour l’appartement avec jardin, un peu vieillot mais bien agencé et situé à proximité du centre. À pied, il ne lui fallait qu’un quart d’heure pour rejoindre le commissariat. Il avait tout à portée de main, calme compris. L’avantage des villes de province. Luc entamait sa vie active de manière pépère et prévisible. Au boulot, il découvrait un autre monde par rapport aux commissariats où il avait accompli ses stages.

Il avait fini par comprendre le malaise de ses parents. Le jour où il quittait leur maison, son père lui rappela que c’était dans cette région que sa sœur aînée avait perdu la vie vingt-deux ans plus tôt. Sa mère et lui s’étaient refusé à remettre les pieds dans les Ardennes et imaginaient mal faire la route pour rendre visite à leur fils. Luc le rassura : il reviendrait régulièrement et promit de donner des nouvelles chaque semaine.

Il ne se souvenait que vaguement du décès de sa sœur. Il avait quatre ans à l’époque et ne revoyait qu’une soirée chaude d’été, des lueurs orange dans la nuit, des cris et de l’affolement, avant un calme angoissant. Il ne gardait aucun souvenir de l’endroit où s’était déroulé ce drame. Ses parents ne lui en avaient jamais parlé.

Le commissaire lui confia d’emblée une affaire de vol de tracteur, pour laquelle il disposait de peu d’indices et n’avait aucun témoin à interroger. Les faits s’étaient déroulés dans une ferme isolée, vraisemblablement en pleine nuit. Le propriétaire, ivre mort dès onze heures du matin, n’avait rien entendu. Mais l’objet du vol étant de taille respectable, il pensait qu’avec un peu d’organisation, il ne serait pas trop difficile de le repérer un jour ou l’autre. Luc avait d’abord pensé diffuser le signalement de l’engin le plus largement possible, mais il ne voulait pas donner l’impression qu’il agissait à la légère, ni qu’il se reposait sur ses collègues. Il préférait montrer qu’il avait opéré une recherche préalable et décida de se rendre rapidement chez la victime du vol.

Le commissaire l’avait également chargé de reprendre un dossier plus ancien, une histoire de cadavre retrouvé quelque huit mois plus tôt dans une ancienne ferme, à quinze kilomètres de Bastogne. Cette affaire devait être sa priorité dans les semaines à venir, avait-il dit à Luc « sans rire ». Luc avait vite compris le sens de ces paroles : il s’agissait d’un homme assassiné vingt ou vingt-cinq ans plus tôt. Il avait été découvert par les nouveaux propriétaires, qui effectuaient des travaux de rénovation. Ils avaient mis à jour une niche creusée dans un mur porteur, où le corps était dissimulé. Le dossier était mince : quelques pages de rapport et quelques photos des lieux et du cadavre. Celui-ci semblait curieusement bien conservé, comme momifié. L’interrogatoire des principaux témoins – le couple de propriétaires de la maison – n’avait fourni que peu d’informations. Les recherches à propos des personnes disparues dans la région aux alentours des années 1985-1990 n’avaient abouti à rien. L’enquête était reléguée au placard depuis plusieurs mois et Luc se demanda si les habitants n’avaient pas entre-temps déménagé – ce qu’il aurait fait, lui, si on avait découvert un cadavre chez lui. Le commissaire haussa les épaules en disant qu’il ne savait rien de ces gens, que ce serait son boulot de les retrouver s’ils n’habitaient plus là, quoi qu’ils ne pussent sans doute rien dire de plus que ce qu’ils avaient raconté à l’époque. Cette affaire ne les concernait qu’en tant que témoins.

Bien que ce genre de défi l’intéressât – il n’avait pas fait crimino pour rien –, Luc eut tout de même le sentiment qu’on lui mettait sur le dos une affaire pourrie, impossible à résoudre, tant d’années après les faits.

Il décida de s’occuper en priorité du vol du tracteur.

La visite chez la victime lui laissa une impression désagréable, et pas uniquement à cause de l’état de délabrement de la ferme et de son propriétaire. Sur ses gardes, ce dernier le reçut avec un fusil à gibier sur le pas de sa porte et, comme il ne paraissait pas dans son état normal, Luc en conclut qu’il avait, dès cette heure matinale, entamé et peut-être déjà vidé une bouteille. L’agent qui avait pris la déposition du fermier avait noté dans la marge de son rapport : « Semble sous l’emprise de l’alcool à 10 h 30. »

Pensant que cela rassurerait le bonhomme, Luc sortit sa carte ce qui, au contraire, raviva la fureur du fermier, qui se mit à l’injurier dans un français auquel Luc ne comprit rien.

— Nom di d’ju, ça fait treus d’jous qu’j’attends qu’on vienne m’aider à r’trouver m’tracteur ! Vos êtes tous si feignants qui vos faut treus d’jous pour vos décider à v’nir jusqu’ici, alors qu’ma machine, à l’heure qu’il est, elle est p’t’être déjà en Russie ou en Pologne. Vos savez combien ça coûte, un engin pareil ? Si j’le r’trouve pas, j’ai plus qu’à fermer boutique, moi !

Quand il put enfin en placer une, Luc expliqua au fermier de façon calme et claire qu’il ne pourrait pas l’aider s’il ne pouvait pas d’abord discuter avec lui.

Était-ce sa voix, ses paroles, son calme apparent ? L’homme s’apaisa et baissa son fusil pour faire entrer l’inspecteur dans sa cuisine.

À plusieurs reprises, au cours de ses stages, Luc s’était rendu chez des habitants de quartiers défavorisés de la capitale. Il se souvenait de logements minuscules dans lesquels s’entassaient parfois jusqu’à douze personnes. Des couchages de fortune étaient empilés dans un coin de l’unique pièce durant la journée, et les hommes étaient assis à même le sol, fumant et commentant leur désœuvrement à longueur de journée, ou criaient sur des enfants qui n’avaient aucun espace pour se défouler, tandis que des femmes cuisinaient un repas de fortune sur un réchaud. Il se souvenait d’un vieillard dont les voisins se plaignaient parce qu’il enfumait tout l’immeuble avec son vieux poêle à charbon, dans lequel il brûlait les palettes qu’il avait passé la journée à mendier sur les chantiers. Il n’avait pas d’autre moyen de se chauffer. Il se souvenait d’immeubles en construction, de chantiers plus ou moins abandonnés où se réfugiaient des drogués, enroulés dans des couvertures autour d’un feu de bois qui se consumait à même le sol de ciment.

Jamais, cependant, il n’avait vu une pièce telle que la cuisine d’André Willocq. Dès l’entrée, on était pris par une odeur indéfinissable, mélange de fruits en décomposition, de moisi, d’excréments de chien ou de chat, d’urine, de poils de chien mouillé et d’étable. Il eût fallu se boucher le nez, mais Luc ne voulait pas froisser le bonhomme déjà surexcité, et il se contenta d’aspirer les premières goulées d’air à travers le tissu de son écharpe, afin de s’accoutumer. Il était facile, une fois dans la pièce, de deviner d’où venaient ces relents : sur la table encombrée d’assiettes qui devaient attendre un hypothétique lavage depuis des semaines, trônait un plat chargé de fruits informes – cela avait dû être des pommes –, bruns, piqués de blanc, certains ayant coulé le long des autres, puis sur le plat, avant de se répandre sur le bois de la table. Dans l’évier, le même spectacle constitué de vaisselle sale couverte de croûtes de nourriture séchée. Dans un coin de la pièce, couché sur une couverture qui avait dû être jaune, un chien pelé somnolait. Luc n’avait pas encore entendu le son de sa voix et en déduisit que l’animal ne montait pas une garde efficace. Étendu de tout son long sur le frigo, un chat noir le narguait de ses yeux mi-clos. Il semblait le seul être propre de la maison. Le carrelage de la cuisine avait dû être constitué de carreaux bruns et jaunes, mais il était recouvert d’une telle couche de boue qu’on n’en voyait plus que des traces de couleur par-ci par-là. La cuisine elle-même semblait pourtant récente : elle était équipée de meubles de facture rustique presque neufs. Elle était spacieuse, comme souvent dans les fermes. André ne lui proposa pas de s’asseoir, pour la simple raison qu’il n’y avait dans la pièce qu’une seule chaise disponible, sur laquelle il s’était écroulé, son fusil coincé entre les genoux. Deux autres chaises étaient encombrées de journaux et de magazines divers. À la quatrième il manquait un pied et la dernière était recouverte d’un coussin si répugnant que Luc imagina que la crasse qui le couvrait avait dû imprégner jusqu’au bois de l’assise.

L’homme s’empara d’une bouteille qui se trouvait à sa portée, et eut le geste machinal de porter le goulot à sa bouche. Il se ravisa, peut-être en raison de la présence de Luc, saisit un verre crasseux qui était un peu plus loin et se versa une lampée de vin. Hésitant encore, il fit un geste vers l’inspecteur, la bouteille à la main, avec un regard interrogateur qui semblait signifier « Vous en voulez ? ». Invitation que Luc déclina, d’un geste lui aussi.

L’homme s’était calmé d’un coup et semblait à présent prostré dans une sorte de mutisme. Luc en profita pour récapituler ce qu’il avait lu dans le PV encodé par son collègue, afin de voir si le fermier maintenait ses déclarations. Il aimait cette technique qui consistait à répéter les faits aux personnes, tels qu’elles les avaient racontés. Cela lui permettait, en voyant comment son interlocuteur réagissait, de se faire une idée quant à la précision de la déposition, parfois tellement neutre qu’elle en perdait son sens. Souvent, cela lui inspirait certaines questions supplémentaires.

— Vous vous appelez André Willocq, né à Vaux-sur-Sûre le 22 janvier 1956, veuf de Madame Marie Vauquier. Le soir du 28 septembre, vous avez, comme d’habitude, fait le tour de votre propriété et vous n’avez rien constaté d’anormal. Le seul tracteur que vous possédez, de marque Ferguson, se trouvait dans le hangar situé à environ cinquante mètres derrière le bâtiment principal de votre ferme. Cela faisait trois jours que vous n’aviez plus utilisé ledit tracteur car vous aviez effectué les travaux nécessaires avant l’hiver.

Luc avait parlé d’une traite et à ce moment, il sentit que son interlocuteur était prêt à intervenir. En guise de réponse, André Willocq se mit à grommeler dans un français presque compréhensible.

— Mouais… mouais, ça doit être ainsi que ça s’est passé… chais plus trop, mais les travaux, j’les ai faits, c’est sûr… et l’tracteur, j’l’ai r’mis dans l’hangar, c’est sûr aussi, même que j’me suis dit qu’y fallait qu’je vienne réparer c’t’hangar, pac’que le toit fuite et qu’ça va pourrir la bécane, qu’est quasi neuve. Deux millions qu’ça coûte, une bête comme ça ! Vous vous saignez tout’ vot’ vie pour acheter ça, et pourquoi ? Pour qu’on vos la pique sous vot’nez sans qu’ça inquiète personne…

Luc crut que l’homme allait se mettre à pleurer. Sa seconde lampée, il la prit directement au goulot.

Luc changea le sujet de la conversation.

— Je crois savoir que vous êtes veuf depuis deux ans, c’est bien cela ?