Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Assoziation A

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Brasilien über alles, Gott über allen«, lautet die Parole von Jair Bolsonaro. Der ultrarechte Präsident inszeniert sich als Anti- Politiker, der mit den überkommenen Regeln des etablierten Systems bricht. Sein fulminanter Aufstieg hat Brasilien verändert. Das Buch entwirft das Panorama eines Landes im Krisenmodus. Es fragt: Wie lebt es sich unter Bolsonaro? Was hat seine Regierungszeit angerichtet und was droht dem größten Land Lateinamerikas? Es verschafft Bewegungen Gehör, die sich gegen die autoritäre Wende zur Wehr setzen. Es sammelt die Stimmen von Sojabaronen und Indigenen, Pastoren und Queer-Aktivist*innen, Polizisten und Favela-Bewohner*innen. Es hilft, die historische Tragweite von Bolsonaros rechter Revolte zu verstehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Niklas Franzen ist Journalist und Brasilien-Experte. Er lebte für mehrere Jahre in São Paulo und berichtete als Korrespondent für verschiedene Medien, unter anderem die »taz« und das »nd«. Seit mehr als einem Jahrzehnt verfolgt er die politischen Prozesse in dem südamerikanischen Land. Er lebt in Berlin und kehrt so oft wie möglich nach Brasilien zurück.

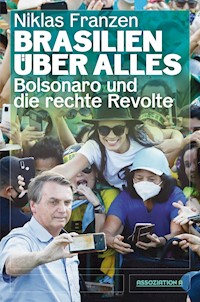

Niklas Franzen

BRASILIEN ÜBER ALLES

Bolsonaro und die rechte Revolte

Gefördert durch:Friedrich-Ebert-Stiftung, Neustart Kultur und Willi Münzenberg Forum

© Assoziation A, Berlin / Hamburg 2022

Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin

www.assoziation-a.de

[email protected], [email protected]

Gestaltung: Andreas Homann

Satz: Elemer

Autorenfoto Seite 2: André Groth

Foto Cover: fotospublicas.com

eISBN 978-3-86241-639-4

INHALT

Prolog

Der Weg zum »Mythos«

Politik am Smartphone

Wahn und Plan

Der Heilige Krieg

Feind und Helfer

Die alten Wunden

Showdown im Regenwald

Das andere Brasilien

Epilog

Dank

PROLOG

Die Euphorie muss raus. Aus allen Ecken strömen sie auf die Straße. Einige haben sich in Fahnen gehüllt, andere die Gesichter bemalt. Autos hupen, Feuerwerk kracht, Jubelschreie hallen durch die Hochhausschluchten São Paulos.

Ich schließe mich der Menge an, lasse mich vom Strom der Menschen treiben. Wohin es genau geht, weiß niemand so wirklich. Das scheint an diesem Abend auch egal zu sein. Denn etwas Großes ist gerade passiert.

Es ist der Abend des 28. Oktober 2018. Vor wenigen Minuten waren die Ergebnisse der Stichwahl auf allen Kanälen zu sehen. Brasilien stimmte für einen radikalen Neustart. Für einen Mann, der noch vor wenigen Wochen als Außenseiter gehandelt wurde: Jair Messias Bolsonaro. Es ist der Höhepunkt kräftezehrender Monate. Die brasilianische Gesellschaft ist gespalten wie selten zuvor. Für die einen ist der künftige Präsident ein waschechter Faschist, den es zu bekämpfen gilt. Für Millionen Brasilianer*innen verkörpert Bolsonaro jedoch die Hoffnung auf einen echten Wandel. Und so strömen sie an diesem Oktobertag überall im Land auf die Straße.

Ich berichte als Journalist vom Wahlabend aus São Paulo. Da alle Straßen verstopft sind, schlage ich mich zu Fuß zur Avenida Paulista durch. Die bekannteste Straße der Megametropole ist ein Betonwald aus Wolkenkratzern. Tausende haben sich hier versammelt. Ein Verkäufer preist lauthals T-Shirts mit dem Konterfei Bolsonaros an, während ein zahnloser Obdachloser einen Einkaufswagen durch die feiernde Menge steuert. Auf Grills brutzeln Fleischspieße, laute Musik dröhnt aus Boxen. Es wird getanzt, gesungen, gelacht. Volksfeststimmung. Doch man sieht auch Menschen in Tarnoutfits, die vor Brasilien-Fahnen salutieren. Kleine Kinder, die ihre Hände zu Pistolen formen. »Brasil acima de tudo, Deus acima de todos«, schallt es immer wieder von einem Lautsprecherwagen herüber, »Brasilien über alles, Gott über allen«. Es ist der Schlachtruf von Bolsonaro. Und dann sehe ich einen jungen Mann, vielleicht Anfang 20, mit Muskelshirt und Gelfrisur. Ganz ruhig steht er da, mitten in der Menschenmenge, fast schon stoisch. Er lächelt und hat den Arm zum Hitlergruß in die Luft gereckt. Die Umstehenden applaudieren. Noch lange wird mich diese Szene beschäftigen. Immer wieder kommt sie mir in den nächsten Jahren in den Kopf und ich frage mich: Was ist mit Brasilien geschehen? Wie konnte es so weit kommen? Darum soll es in diesem Buch gehen.

Fußball, Strand, Karneval. Im Ausland bestimmten lange Zeit Klischees die Berichterstattung über das größte Land Lateinamerikas. Die Brasilianer*innen galten als gelassen, tolerant und lebensfroh. Und so rieben sich viele verwundert die Augen, als mit Bolsonaro ein notorischer Rechtsradikaler zum Präsidenten gewählt wurde, der gegen Minderheiten hetzt, die Umwelt zerstören lässt und den Medien den Kampf angesagt hat. Brasilien habe seine Unschuld verloren, hieß es schnell. Eine plötzliche Explosion von Gefühlen. Doch kam das wirklich alles so überraschend?

Rechtsradikale Politik entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie stürzt auch nicht wie ein Unwetter über uns herein. Sie wächst auf dem Boden von Ängsten, ist Folge schwerer Krisen. Ähnlich wie die Neue Rechte in Europa oder der Trumpismus in den USA ist auch Bolsonaro nicht vom Himmel gefallen. Sein Aufstieg hat eine Vorgeschichte. Das einstige Vorzeigeland Lateinamerikas befindet sich seit Jahren in der Dauerkrise: Korruptionsskandale, wirtschaftliche Talfahrt, Massenproteste.

Einen nicht minder großen Schatten werfen die fehlende Aufarbeitung der Kolonialzeit, der strukturelle Rassismus und die Narben der Militärdiktatur. Rechtsradikale Ideen finden Widerhall in einer von Ungleichheit, Gewalt und religiösem Fundamentalismus gezeichneten Gesellschaft. Der Autor João Paulo Cuenca meint: Mit Bolsonaro offenbare das Land seine wahre Seele.

Brasilien gilt heute als besonders extremes Beispiel des rechtsradikalen Zeitgeistes. Doch der südamerikanische Riese ist wahrlich kein Einzelfall. Überall scheint die Welt aus den Fugen geraten, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Wir leben in Zeiten, in denen es Staatschefs geschafft haben, vermeintliche Prinzipien des Politikbetrieb außer Kraft zu setzen. In denen sich immer mehr Menschen in Paralleluniversen flüchten. Und in denen soziale Medien Wahlen entscheiden. Auch Bolsonaro – und das ist eine These dieses Buches – steht für eine neue und moderne Form des Rechtsradikalismus. Mit seiner unkonventionellen Art stellt er viele Grundsätze des politischen Systems auf den Kopf: Die Inszenierung als Anti-Politiker hat er perfektioniert, in den sozialen Medien ist er seinen meisten Kolleg*innen um Lichtjahre voraus, von seinen Anhänger*innen wird er wie ein Gott verehrt. Mit Bolsonaro ist der Dauerangriff zum Politikstil geworden. Scheinbar allgemeingültige Überzeugungen wurden aufgekündigt, geltende Normen über Bord geworfen. Der Wahn regiert. Und mit dem Bolsonarismus gibt es eine schlagkräftige Bewegung, völlig abgekoppelt von jeglicher Rationalität, die dem Präsidenten auch heute noch treu zur Seite steht. Es ist ein giftiges Gemisch aus religiösem Fanatismus, Verschwörungsmythen und Militarismus.

2009 kam ich zum ersten Mal nach Brasilien. Seitdem zieht es mich immer wieder dorthin zurück. Für mehrere Jahre lebte ich in der 20-Millionenmetropole São Paulo, studierte dort, arbeitete als Korrespondent für verschiedene Zeitungen. Wenn man ein Buch über ein Land der Größe und Komplexität Brasiliens schreibt, ist eine Sache von vornherein klar: Es gibt nicht die eine Wahrheit. Was es gibt, sind ganz unterschiedliche Vorstellungen und Deutungen, die sich oft diametral gegenüberstehen. Als ausländischer Journalist stößt meine Analyse immer an Grenzen. Es ist ein Blick von außen. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil und hat mir in vielen Situationen Türen geöffnet.

Für dieses Buch bin ich quer durch Brasilien gereist und habe mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen. Ich war mit Goldgräber*innen im Regenwald unterwegs, bin mit Pastoren zu Gottesdiensten gegangen, habe Politiker*innen im Parlament und Sojafarmer im staubigen Hinterland besucht. Ich habe Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Polizist*innen interviewt. Ebenso habe ich mit Regierungsmitgliedern gesprochen sowie mit jenem Mann, der hier im Fokus stehen soll: mit Präsident Jair Messias Bolsonaro.

In Europa wird leidenschaftlich darüber diskutiert, ob man überhaupt mit Rechten reden sollte. Ich verstehe das Unbehagen. Dennoch glaube ich, dass man als Journalist gar keine andere Wahl hat, als mit allen zu reden – ja sogar in der Pflicht steht, es zu tun. Journalistische Sorgfalt bedeutet für mich allerdings nicht, sich hinter einer vermeintlichen Neutralität zu verstecken.

Es ist wichtig zu verstehen, wie es dem Außenseiter Bolsonaro gelang, die Wut und Unzufriedenheit vieler Brasilianer*innen hinter sich zu bündeln. Der rechtsradikale Rüpel inszenierte sich als Kämpfer gegen das Establishment, er versprach die Bekämpfung der Korruption und eine harte Hand gegenüber Kriminellen. Gleichzeitig schaffte er es ein breites Bündnis zu schmieden. Christ*innen, Neoliberale, Großgrundbesitzer und Waffenfans kamen zu einer historischen Allianz zusammen.

Bolsonaros Aufstieg hat viel mit den Eigenheiten dieses gigantischen Landes zu tun. Dennoch lässt er sich nur im Kontext des globalen Rechtsradikalismus verstehen. Die Welt rückt zusammen. Eine Phrase, sicherlich. Aber es stimmt: In unserer globalisierten Welt überqueren Debatten und Ideen schnell die Landesgrenzen, selbst über den Atlantik hinweg. Auch Rechte vernetzen sich und sie lernen voneinander. Deshalb sollte Bolsonaros spektakulärer Wahlsieg eine Warnung sein.

Was an einem Ort passiert, kann Auswirkungen auf die ganze Welt haben. Beispiel Amazonien: Wenn der brasilianische Regenwald brennt, hat das unmittelbare Folgen auf das Weltklima. Wir müssen uns auch fragen: Welche Rolle nehmen wir selbst dabei ein? Im Globalen Norden profitieren wir vom Raubbau am Regenwald. Mit deutschen Waffen wird in den Favelas von Rio de Janeiro geschossen. Und europäische Unternehmen haben den Wahlkampf Bolsonaros unterstützt. Brasilien ist näher, als man denken mag.

Seit jenem Wahlabend 2018 in São Paulo sind mehrere Jahre vergangen. Bolsonaro hat alte Wunden aufgerissen, neue hinzugefügt. Die Corona-Pandemie zeigt das besonders schmerzlich auf. Der brasilianische Schriftsteller Luiz Ruffato wählte eine besondere Metapher, um die Gefahr von Staatschefs wie Bolsonaro zu beschreiben. »Ein Haus zu errichten, braucht viel Zeit. Vom Kauf des Geländes bis zu dem magischen Augenblick, in dem man damit beginnt, die ersten Bilder an die Wände zu hängen, das Ambiente mit Möbeln zu dekorieren, den Raum mit Andenken und mit Erinnerungen zu füllen. Um ein Haus zu zerstören, genügt eine einzige Person, wenn sie eine Spitzhacke hat. In nur wenigen Stunden werden nur noch Ruinen da sein.«

Bolsonaro hat die Zerstörung zu seinem Regierungsprojekt gemacht und er versucht, in vielen Bereichen die Uhr komplett zurückzudrehen. Nicht immer gelingt ihm das. Was allerdings feststeht: Eine konservative Revolution hat das Land erfasst. In den folgenden acht Kapiteln zeichne ich diese Entwicklung nach. Es geht unter anderem um Angriffe auf die Pressefreiheit, den Aufstieg der ultrakonservativen Freikirchen, Polizeigewalt gegen die schwarze Bevölkerung und den Zerstörungskurs in Amazonien.

Von außen betrachtet könnte man meinen: Brasilien ist ausschließlich nach rechts gerückt. Doch Bolsonaros Projekt führt zu viel Widerstand. Auf der Straße, im Parlament, in den Redaktionen. Deshalb handelt dieses Buch auch von Menschen, die sich gegen die rechte Zeitenwende zur Wehr setzen.

Einmal wurde Bolsonaro während eines Interviews gefragt, ob er den Kongress schließen würde, wenn er Präsident wäre. Der damalige Abgeordnete antwortete: »Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Ich würde noch am selben Tag einen Putsch durchführen.« Als der notorische Antidemokrat die Wahl gewann, sahen viele das Land in überwunden geglaubte Zeiten zurückfallen. Doch trotz Bolsonaros Zerstörungswut hat ein autoritärer Durchmarsch wie in anderen Ländern nicht stattgefunden. Anlass zur Beruhigung ist das nicht. Denn die Erosion von Demokratien kommt heute nicht mit einem großen Schlag. Es droht auch nicht mehr ein Putsch der alten Schule. Heute sind es meist kleine Stiche und systematische Attacken gegen die Institutionen, die schleichend die demokratischen Fundamente aushebeln. Auch Bolsonaro erkennt die Spielregeln formell an, um die Demokratie von innen auszuhöhlen.

Im Oktober 2022 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen statt, und so einige haben die Hoffnung, Bolsonaro ließe sich an der Urne abwählen. Das stimmt hoffentlich. Doch es ist ein Fehler, ausschließlich auf Amtszeiten zu blicken. Der Bolsonarismus – und das ist eine weitere These dieses Buches – wird sich nicht einfach in Luft auflösen, auch wenn der Namensgeber dieses Phänomens nicht mehr Präsident sein sollte. Seine Ideen und sein Politikstil sind gekommen, um zu bleiben. Und sie haben Brasilien bereits verändert. Wir müssen Bolsonaros rechte Revolte verstehen, um – auch anderswo – effektive Gegenmittel zu finden.

DER WEG ZUM »MYTHOS«

An einem Septembermorgen 1956 hielt ein Auto vor dem Haus von Oscar Niemeyer. Der brasilianische Architekt mit den deutschen Vorfahren hatte sich ein faszinierendes Bauwerk am Stadtrand von Rio de Janeiro errichtet. Tanzende Kurven, verglaste Wände, spektakulär an einem Hang gelegen. Niemeyer ging zu dem Wagen, öffnete die Tür und blickte in das Gesicht eines alten Bekannten. »Ich werde diesem Land eine neue Hauptstadt bauen«, platzte es aus dem Mann heraus. »Und ich will, dass du mir hilfst.«

Der Mann war kein anderer als Juscelino Kubitschek, frisch gewählter Präsident von Brasilien. Lange hatte er von einem neuen Zentrum geträumt, davon, das politische Machtzentrum von den Küstenmetropolen in das menschenleere Hinterland zu verschieben. Auch architektonisch sollte diese Stadt anders sein. Viel zu lange war Brasiliens Baustil ein Abziehbild Europas, geprägt vom Minderwertigkeitskomplex der Eliten. Die neue Hauptstadt sollte die Utopie einer souveränen und modernen Gesellschaft in Beton gießen.

Niemeyer schien dafür genau der richtige Mann. Der Architekt war ein Kritiker orthodoxer Bauformeln, bekannt für seine visionären Entwürfe und einen unverkennbaren Stil. Sinnliche Rundungen, die scheinbar aufgehobene Bodenhaftung, spielerische Leichtigkeit. Ohne lange zu überlegen, willigte Niemeyer ein, schloss sein Architekturbüro in Rio de Janeiro und machte sich auf den Weg in den »vergessenen Provinzflecken«, wie er das staubige, trostlose Wüstenareal im Landesinnern später einmal nennen sollte. Im Eiltempo entwarfen Niemeyer und der Stadtplaner Lúcio Costa die Grundrisse der zukünftigen Stadt. Kurz darauf folgte der erste Spatenstich. Keine vier Jahre nach dem Besuch Kubitscheks bei Niemeyer war die Planstadt fertiggestellt und wurde am 21. April 1960 feierlich eingeweiht. Die Geburtsstunde von Brasília, der »Hauptstadt der Hoffnung«.

Den Grundriss dieser sonderbaren Stadt bildet ein Kreuz. An den Seiten befinden sich die Wohnbezirke, der Rumpf ist eine zwölfspurige Autobahn mit dem Praça dos Três Poderes, dem Platz der Drei Gewalten, an der Spitze. Es ist ein kahler Platz, rechteckig, ohne jegliche Bepflanzung. Majestätisch wachen dort Parlament, Regierungssitz und Verfassungsgericht. Es sind architektonische Meisterwerke, als gleichschenkliges Dreieck platziert, als wollten sie sagen: Keine der Gewalten ist mächtiger als die andere. Und genau das war auch Niemeyers Idee. Der Platz, ein Symbol der Gewaltenteilung. Eine Metapher für Brasiliens Demokratie.

1. Januar 2019, Neujahrstag. Ein Mann mit Seitenscheitel und Schärpe steht auf einer Bühne und blickt auf den Praça dos Três Poderes herunter. Tausende Menschen haben sich davor versammelt. Fahnen, Transparente, ein Meer aus Gelb und Grün. Sirenen heulen, Feuerwerk donnert. Auf Millionen von Fernsehern ist zu sehen, wie dieser etwas ungelenkt wirkende Mann eine Lesebrille aufsetzt, ein paar Blätter ordnet und anfängt in ein Standmikrophon zu sprechen: »Freunde und Freundinnen aus ganz Brasilien. Mit Demut und Ehre wende ich mich an Sie als Präsident von Brasilien.«

Jair Messias Bolsonaro hatte wenige Minuten zuvor den Amtseid geschworen. Alle vier Jahre findet im futuristischen Machtzentrum Brasílias die Amtseinführung des neuen Präsidenten statt. Hände schütteln, Nationalhymne singen, die erste Rede vor der Nation. Ein Ritual. Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Denn Brasilien ist ein anderes Land: gespalten, orientierungslos, voller Wut. Die härteste Wahl seiner Geschichte steckt Brasilien in den Knochen. Bolsonaro kommt jetzt richtig in Fahrt:

»Ich stehe hier an dem Tag, als das Volk begann, sich vom Sozialismus zu befreien.« Jubel. »Von der Umkehrung der Werte, des staatlichen Gigantismus und der politischen Korrektheit.« Ekstase.

Bolsonaro klebt am Blatt, lispelt leicht, spricht abgehackt. Ein mittelmäßiger Redner. Doch seine Anhänger*innen kleben an seinen Lippen. Verehren ihn wie einen Gott. »Mythos, Mythos, Mythos«, hallt es immer wieder über den Platz. So wird er von seinen Fans gerufen.

Das Phänomen Bolsonaro ist vielschichtig, komplex und reicht über die gewöhnliche Bewunderung für einen Politiker hinaus. Der Rechtsradikale steht für eine Idee, repräsentiert eine Bewegung und ist zugleich Reflex einer taumelnden Gesellschaft.

Für Millionen Brasilianer*innen sollte an diesem Neujahrstag eine Zeitenwende beginnen, der Start in eine stolze Zukunft. Die Hoffnung ist groß: Jetzt regiert Bolsonaro, jetzt weht ein anderer Wind! Für andere werden mit der Amtseinführung ihre schlimmsten Alpträume wahr, der erste Akt einer heraufziehenden Katastrophe. Wieder setzt Bolsonaro an:

»Wir dürfen nicht zulassen, dass unheilvolle Ideologien die Brasilianer spalten. Ideologien, die unsere Werte und Traditionen zerstören. Unsere Familien. Das Fundament unserer Gesellschaft.«

Der gar nicht mehr präsidentiell wirkende Bolsonaro schnappt sich eine Fahne, wedelt mit ihr wie ein Fußballfan über dem Kopf. Die Menge johlt. Bolsonaro ist in seinem Element. Noch einmal nähern sich seine Lippen dem Mikrophon: »Möge Gott diese große Nation segnen. Brasilien über alles, Gott über allen.«

Fast 60 Jahre nach seiner Gründung war Brasília wieder einmal Schauplatz eines historischen Tages geworden. Was der Architekt Oscar Niemeyer wohl über einen Präsidenten gesagt hätte, der Porträts von Folterknechten der Militärdiktatur in seinem Büro hängen hat? Der vollmundig verkündete, dass nun die Kirche regiert? Der gegen Schwarze, Schwule und Frauen hetzt?

Niemeyer sollte mit seinen Entwürfen Weltruhm erlangen, als »Prophet der Moderne« gefeiert werden. Aber Niemeyer war noch mehr: Ein überzeugter Kommunist, ein radikaler Humanist und Atheist, ungewöhnlich im frommen Brasilien. 1966, zwei Jahre nach der Machtergreifung rechter Militärs, floh er wegen seiner linken Ideale ins Exil. Für 20 Jahre lebte er in Paris. Der Stararchitekt starb 2012, fünf Tage vor seinem 105. Geburtstag. Und so sollte Niemeyer den denkwürdigen Neujahrstag, an dem die extreme Rechte auf dem Praça dos Três Poderes ihren Triumph feierte, nicht mehr miterleben.

Die Jubeljahre

Am Ende kann Luiz Inácio »Lula« da Silva die Tränen nicht mehr zurückhalten. Es sind Freudentränen. Die Tränen einer ganzen Nation. Es ist der 2. Oktober 2009, Brasiliens Präsident sitzt auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Rio de Janeiro hat soeben den Zuschlag für die Olympischen Spiele 2016 erhalten. Zuvor war Brasilien bereits ausgewählt worden, die Fußballweltmeisterschaft 2014 auszurichten. »Unsere Zeit ist gekommen«, verkündet Lula voller Stolz. Wie der Präsident blickte die große Mehrheit der Bevölkerung mit grenzenlosem Optimismus in die Zukunft. Brasilien hatte die weltweite Finanzkrise bewältigt, wurde als aufstrebender Global Player gefeiert, galt als Musterschüler der Finanzmärkte. Alles schien möglich. Die Ausrichtung der Olympischen Spiele waren die Kirsche auf der Torte, Lula der Konditor. Um Bolsonaros spektakulären Aufstieg zu verstehen, muss man die Vorgeschichte betrachten.

Seit mehr als 50 Jahren prägt Lula die brasilianische Politik wie kein Zweiter. Das liegt auch daran, dass seine Geschichte die Geschichte vieler Brasilianer*innen ist. Lula ist als siebtes Kind einer armen Familie im sertão aufgewachsen, dem trockenen, von Hunger geplagten Hinterland im Nordosten. Lula war sieben, als seine Mutter ihre Habseligkeiten packte und sich mit ihren Kindern auf die Ladefläche eines klapprigen Lastwagens setzte. Nach 13 Tagen Fahrt kamen endlich die Hochhäuser São Paulos in Sicht. Wie Millionen armer Landarbeiter*innen wollte die Familie im industriellen Süden ein neues Leben beginnen.

Der junge Lula musste früh lernen, Verantwortung zu übernehmen: Als Kind verkaufte er Kekse aus Maniokmehl, arbeitete als Bote, sah nur für kurze Zeit ein Klassenzimmer von innen. Mit 14 fing Lula an, als Dreher in einer Kupferfabrik zu arbeiten. An der Werkbank formte er nicht nur Metallplatten, sondern auch eine außergewöhnliche Karriere. Der redegewandte Lula brachte es schnell zum Gewerkschaftsführer, organisierte Streiks, hielt flammende Reden vor Werkstoren. Bald wurden die Schergen der rechten Militärdiktatur auf ihn aufmerksam, nahmen ihn fest. 31 Tage verbrachte er im Gefängnis. Anfang der 1980er Jahre war Lula auch dabei, als die Partei gegründet wurde, die Brasilien nachhaltig verändern sollte: die Partido dos Trabalhadores, die Arbeiterpartei. In den dunklen Jahren der rechten Militärdiktatur war sie ein Sammel- becken für oppositionelle Gewerkschaftler*innen, sozialistische Katholik*innen und soziale Bewegungen. Lula wurde ihr bekanntestes Gesicht. Sein Interesse an Politik, erklärte er später einmal, wurde nach einem Besuch im brasilianischen Kongress geweckt: Von den 433 Abgeordneten kamen nur zwei aus der Arbeiterklasse. Das wollte Lula ändern. Doch dafür musste er nach ganz oben.

Dreimal zog er als Spitzenkandidat für die PT in den Wahlkampf. Dreimal unterlag er. Vor der Wahl 2002 schlug Lula moderate Töne an, kumpelte mit der Elite und gab zu verstehen: Mit ihm als Präsidenten werde es keinen radikalen Bruch geben. Revolution? Sozialismus? Klassenkampf? Begriffe der Vergangenheit. Nun war es Zeit zu regieren. 2002, in seinem vierten Anlauf, schrieb der Politiker mit der unverkennbaren Kratzstimme das Politmärchen: Der Metallarbeiter wurde zum Präsidenten des größten Landes Lateinamerikas gewählt.

Für die Armen sollte mit Lulas Wahlsieg eine neue Zeit beginnen. Mit den Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft konnte die Regierung Sozialprogramme finanzieren. 30 Millionen Brasilianer*innen entkamen so der Armut, der Hunger konnte fast komplett beseitigt werden. Schwarze Vorstadtkids schrieben sich an den Universitäten ein, Hausangestellte bekamen erstmals einige Arbeitsrechte zugesprochen. Der Mindestlohn stieg und die Arbeitslosigkeit fiel auf ein historisches Tief. Die Fortschritte machten Lula zur Lichtgestalt der Armen, doch auch die Finanzmärkte hatten allen Grund zum Jubeln. Denn Lula behielt eine rigide Finanzpolitik bei und setzte auf ein vom Rohstoffexport getragenes Wirtschaftswachstum. Dem charismatischen Lula gelang es, fast alle politischen und wirtschaftlichen Lager in sein Regierungsprojekt einzubinden: Von der Trotzkistin bis zum Topmanager. Eine Politik, die als lulismo bekannt wurde. Die Früchte des Booms wurden etwas gerechter verteilt, an den grundsätzlichen Strukturen wurde aber nicht gerüttelt. Wieso auch? Es lief hervorragend, alle schienen glücklich. Im Jahr 2007 wurde Lula wiedergewählt.

Während seiner zweiten Amtszeit setzte sich die Erfolgsstory fort. Die Wirtschaft wuchs jährlich um spektakuläre fünf Prozent, das Land baute die Agrarindustrie aus und Brasilien kletterte auf den Platz der weltweit sechstgrößten Volkswirtschaft. Voller Anerkennung blickten viele auf den tropischen Riesen, einige auch mit Neid. Brasilien strotze vor Selbstbewusstsein: Die einstige Kolonie schien angekommen im Klub der Großen, war Primus der BRICS-Staaten.

Für die enormen Wachstumsraten waren vor allem der Exportsektor und die hohen Weltmarktpreise für Rohstoffe wie Erdöl verantwortlich. Als Mitte der 2000er Jahre riesige Ölvorkommen vor der Küste entdeckt wurden, schien das Glück perfekt. Der Boom ermöglichte es Brasilien, massive Investitionen zu tätigen, auch in Bildung und Technologie. Durch staatliche Megaprojekte wie das Infrastrukturprogramm PAC oder das Wohnungsbauprogramm Minha Casa, Minha Vida versuchte die PT-Regierung zusätzlich den Binnenmarkt anzukurbeln. Das Entwicklungsmodell der PT: Wachstum um jeden Preis und Konsum für alle, notfalls auf Pump.

Erste Risse

Doch das von der PT eingeleitete Wachstumsdogma stieß nicht nur auf Zustimmung. Umstrittene Großprojekte und das staatlich hofierte Agrobusiness zerstörten die Natur, Bagger rollten immer häufiger durch die Gebiete von Indigenen, in den Städten wurden ganze Armenviertel plattgemacht. Eine von vielen erhoffte Landreform blieb aus.

Auch die Demokratisierung der Medien war mit der PT nicht zu machen. Die linke Journalistin Eliane Brum schreibt: »Zu leugnen, dass die PT sich an der Macht korrumpiert hat, ist fast so wahnhaft, wie das Leugnen des von Menschen gemachten Klimawandels.«

Und die Partei, die stets mit hohen moralischen Standards angetreten war, landete endgültig auf dem Boden der Realpolitik, als das Wochenmagazin Veja im Jahr 2005 einen Korruptionsskandal aufdeckte. Die PT hatte Parlamentarier*innen üppige Schmiergelder für die Zustimmung zu Regierungsprojekten gezahlt. Es handelte sich um monatliche Zahlungen, weshalb der Skandal mensalão, die großen Monatlichen, getauft wurde. Erst Jahre später wurden einige der Strippenzieher*innen zu Haftstrafen verurteilt. Das Image der Saubermann-Partei hatte einen ersten Knacks bekommen. Doch in den Jubeljahren verpuffte der Skandal, bevor er richtig an Fahrt aufgenommen hatte. Es lief einfach zu gut. Ein paar Schmiergelder, dachten viele Brasilianer*innen, dürfen die Party nicht crashen.

Da Präsident*innen in Brasilien nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten regieren dürfen, trat im Jahr 2011 Lulas politische Ziehtochter Dilma Rousseff an und gewann die Wahl. Die ehemalige Guerilla-Kämpferin setzte das Entwicklungsmodell – Wirtschaftswachstum und Sozialpolitik – ihres Vorgängers fort. Doch Rousseff war anders als der für Selbstironie, sein Charisma und das ungeschliffene Portugiesisch bekannte Volkstribun Lula. Härter, weniger nahbar, fast technokratisch. In der Macho-Kultur Brasiliens schlug der ersten Frau im Präsidentensessel aber auch viel Sexismus entgegen. Lula schied im Jahr 2011 mit einer spektakulären Zustimmungsrate von 83 Prozent aus dem Amt. Selbst US-Präsident Barack Obama musste einmal bei einem Treffen anerkennen: »Er ist der beliebteste Politiker der Erde.«

Nur wenige Jahre später ist der einstige Popstar der brasilianischen Politik für viele die Hassfigur schlechthin. Bilder von Lula in Häftlingsuniform sind auf den Straßen im ganzen Land zu sehen. Die großen Medien zeichnen den Ex-Präsident als eine Mischung aus Al Capone, tropischem Stalin und dem Teufel. Die einst so stolze und populäre Arbeiterpartei? Eine Projektionsfläche für die Enttäuschung einer ganzen Nation. Es ist der perfekte Nährboden für einen Politiker wie Jair Bolsonaro.

Erste, deutliche Risse sollten im Jahr 2013 sichtbar werden. Als in São Paulo die Erhöhung der Fahrpreise bekanntgegeben wurden, gingen Tausende auf die Straße. Solche Proteste waren nicht unüblich. Während meines Studiums in São Paulo besuchte ich immer wieder die Demonstrationen, organisiert von der kleinen linken Gruppe Movimento Passe Livre, Bewegung für freie Fahrt. Schwarze Fahnen, Trommeln, Marihuana-Duft. Es waren Proteste der studentischen Mittelschicht. Einige Hundert kamen damals zusammen, wenn es gut lief auch mal tausend. Doch dieser Juni sollte Brasilien für immer verändern.

Die Polizei schlug die Proteste nieder. Auch das war nicht unüblich. Doch diesmal flimmerten die Bilder der brutalen Polizeigewalt zur Primetime auf den Bildschirmen der großen Sender. Zusätzlich verbreiteten sich die Aufnahmen in den immer populäreren sozialen Medien. Und so wurden die Proteste schnell zum Flächenbrand. In den Wochen danach gingen landesweit Millionen von Menschen auf die Straße. Eine kleine Revolution im eigentlich protestfaulen Brasilien. Die Zeitungen titelten: »Der Riese ist aufgewacht.« Und schnell demonstrierten die Brasilianer*innen nicht mehr nur gegen die Erhöhung der Fahrpreise. Es ging um die strukturelle Ausgrenzung, um Korruption und um ein allgemeines Gefühl, nicht (mehr) von der Politik vertreten zu werden. Die Sportevents, die Präsident Lula Freudentränen auf die Wangen trieben, wirkten nun als weiterer Brandbeschleuniger. Stadien in FIFA-Qualität? Baut uns erst einmal vernünftige Schulen und Krankenhäuser, schallte es durch die Straßen.

Die Proteste zeigten auch die Grenzen des Entwicklungsmodells der PT auf. In der Partei hatte sich zunehmend die Meinung durchgesetzt, Armut sei eine Folge des Ausschlusses vom Markt. Das Ziel: eine Eingliederung der Armen in Marktstrukturen. Eine Inklusion durch Konsum. Viele besaßen zwar nun einen Plasmafernseher und ein Smartphone, saßen jedoch weiterhin in völlig überfüllten Bussen, standen in Schlangen vor den Krankenhäusern und konnten sich die explodierenden Mietpreise nicht mehr leisten.

Ironischerweise war es die viel zitierte »neue Mittelschicht«, die 2013 aufbegehrte. Also jene Brasilianer*innen, die durch die Sozialprogramme der PT überhaupt erst der Armut entflohen und sozial aufgestiegen waren. Rousseff ließ die Fahrpreiserhöhungen zurücknehmen, reagierte aber ansonsten abweisend auf ihre rebellierenden Kinder. Die Demonstrant*innen, hörte man aus Reihen der PT, seien undankbar, verwöhnt, alles Snobs. Das heizte die Proteste nur noch weiter an. Rousseffs Popularität stürzte ab.

Der Charakter der Proteste veränderte sich schnell. Immer häufiger waren Rufe zu hören, die »ladrões«, die »Kriminellen«, an Bäume zu hängen, rote Fahnen brannten. Die Proteste waren gekapert worden, von ganz rechts. Die erste schwere Niederlage für Brasiliens Linke und ein Vorgeschmack auf die kommenden Jahre. Dennoch wurde Rousseff im Oktober 2014 knapp wiedergewählt – vor allem wegen der Unterstützung des Nordostens, dem Armenhaus des Landes. Doch die Talfahrt sollte jetzt erst richtig beginnen. »Wir haben die Wahl gewonnen«, stellte Lula später fest, »und sie am nächsten Tag verloren.«

»Der Krieg hat begonnen«

An diesem Morgen ist Zilda schon früh wach. Sie packt ihren Rucksack, kramt die Schminke heraus, übriggeblieben vom letzten Karneval. Sie malt sich einen grünen Streifen auf die rechte Wange, einen gelben auf die linke. Dann läuft Zilda zur Busstation ihrer Kleinstadt, rund vier Stunden von São Paulo entfernt. Sie läuft früh los, denn die Füße machen der 58-Jährigen öfters mal zu schaffen. Als sie mit dem Bus in São Paulo ankommt, knallt die Sonne durch den grauen Schleier, der über der 20-Millionen-Stadt hängt. Am Busbahnhof steigt Zilda in die U-Bahn, fährt bis zur Avenida Paulista, São Paulos Bankenmeile. Zildas Ziel ist eine Gruppe, die sich vor dem Kunstmuseum MASP versammelt hat. Ältere Damen mit blond gefärbten Haaren, Männer in Camouflage-Anzügen, auch ein paar Glatzköpfe mit dicken Unterarmen sind da. Es ist der 1. November 2014. Seit der knappen Wiederwahl der Sozialdemokratin Dilma Rousseff waren nur wenige Tage vergangen. Für die Anwesenden ist klar: Die Wahl wurde gestohlen! Mit der Arbeiterpartei PT steuert Brasilien in eine kommunistische Diktatur! So denkt auch Zilda. Angst habe sie davor, dass sich Brasilien in ein neues Kuba verwandele. Dass sie irgendwann als Christin unterdrückt werde. Und dass alles zerstört wird, was ihr wichtig ist. »Rousseff muss weg, komme was wolle.« So denke die Mehrheit des Landes, meint Zilda. Und die Wahl, frage ich? »Gefälscht!« Natürlich sei sie Demokratin, aber nur eine Militärintervention könne die Ordnung wiederherstellen. So offen hatte das bis dahin noch niemand zu mir gesagt.

Auch die anderen Parolen haben es an diesem Tag in sich. »Weg mit dem Krebsgeschwür PT!«, steht auf einem Poster. »Der Krieg hat begonnen«, schallt es von einem Lautsprecherwagen herüber. Und überall sieht man das Konterfei eines Mannes: Jair Bolsonaro.

Der heutige Präsident ist 2014 noch relativ unbekannt, ein Lokalpolitiker aus Rio de Janeiro, ein radikaler Freak. Bolsonaro als Präsident? Höchstens in der Traumwelt einiger ultrarechter Spinner.

Ich gehe näher an den Lautsprecherwagen heran und sehe, wie sich ein Mann mit tiefen Geheimratsecken das Mikrophon schnappt. Es ist Eduardo Bolsonaro, Sohn des heutigen Präsidenten, ebenfalls ultrarechter Politiker. »Mein Vater hätte Dilma Rousseff erschossen, wäre er Kandidat gewesen.« Eine Pistole steckt gut sichtbar in seinem Hosenbund.

Im Laufe des Tages wird der skurrile Protest auf 2.000 Menschen anwachsen. Linke werden ihn später als faschistisch bezeichnen, selbst Konservative distanzieren sich deutlich. Dass daraus eine rechte Massenbewegung erwachsen und dass vier Jahre später an gleicher Stelle der Wahlsieg von Bolsonaro gefeiert werden würde, ahnte an diesem Nachmittag niemand. Doch auch bei den ersten Schritten der neuen Rechten ist sie da: die Wut. Ein älteres Ehepaar verbrennt eine Fahne der PT. Fäuste fliegen, als es ein Passant wagt, die Putschfantasien der Demonstrierenden zu kritisieren. Ein junger Mann, der eine rote Fahne aus seinem Fenster hält, muss wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen.

»Geh nach Venezuela!«

»Schwuchtel!«

»Zur Hölle mit dir, du Hurensohn!«

Die brasilianische Gesellschaft galt lange Zeit als unpolitisch. Streit wegen Politik? Höchstens mal zu später Stunde am Kneipentisch. Doch an solche Szenen wird sich das Land gewöhnen. Ab 2014 werden Hass und politische Gewalt immer mehr den Alltag prägen. Ein Mann wird die Hetze zu seinem Markenkern machen und letztlich zum Präsidenten gewählt werden.

2014 treffe ich auch Paulo Arantes. Mit seinem legeren Stil, der unprätentiösen Art und dem spektakulären Schnurrbart erfüllt er jedes Klischee des marxistischen Philosophieprofessors. Auch er meint: Eine solch aggressive Rechte sei ein Novum für Brasilien. »Das sind mit Sicherheit rechte Fanatiker, jedoch zeugen die Proteste von einer Stimmung im Land und sind deshalb leider ernst zu nehmen.« Arantes sollte Recht behalten. Besonders eine Sache sollte diesen Gruppen schon bald Auftrieb geben.

Die Mutter aller Skandale

16 Tanksäulen, ein Schnellimbiss, bunte Preisschilder auf dem Dach. Die Posto da Torre ist ein gewöhnliche Tankstelle und liegt im charakterlosen Hoteldistrikt Brasílias, keine drei Kilometer vom Praça dos Três Poderes entfernt. Am Morgen des 17. März 2014 rollten mehrere Wagen mit Blaulicht und Sirene auf das Gelände. Bundespolizist*innen stiegen aus und begannen, die Tankstelle und das angrenzende Gebäude zu durchsuchen. Es waren Beamt*innen einer im Jahr zuvor gegründeten Einheit, die gegen ein Geldwäsche-Netz ermittelten. Sie hatten herausgefunden, dass die Tankstelle als Knotenpunkt für dubiose Geldtransfers diente. Da in Brasilien viele Tankstellen Waschanlagen besitzen, tauften sie die Ermittlung Operação Lava Jato, Operation Autowäsche.

Auch in sieben anderen Bundesstaaten durchsuchte die Bundespolizei an diesem Tag Gebäude, verhaftete Verdächtige, beschlagnahmte Bargeld, Luxusautos und Schmuck. Die Zeitungen berichteten, aber die große Empörung blieb aus. Solche Operationen waren keine Seltenheit, ein kleiner Nadelstich gegen die organisierte Kriminalität. Dachte man zumindest. Niemand konnte ahnen, dass an diesem Tag die Aufdeckung des größten Korruptionsskandals in der Geschichte Lateinamerikas seinen Anfang nehmen sollte.

Unter den Verhafteten befand sich Alberto Youssef, ein windiger Geschäftsmann und doleiro, wie Geldwäscher in Brasilien bezeichnet werden. Sein Name war schon öfters in Polizeiakten aufgetaucht. Über Youssef stießen die Ermittler*innen bald auf einen weiteren Mann: Paulo Roberto Costa, Ex-Manager des Erdölkonzerns Petrobras. Weil sich Youssef und Costa von der neu eingeführten Kronzeugenreglung eine Hafterleichterung versprachen, legten sie ein umfassendes Geständnis ab und packten aus. Die Beamt*innen bekamen eine unglaubliche Geschichte zu hören: Die größten Baufirmen des Landes hatten ein Kartell gebildet, das seit vielen Jahren Aufträge des halbstaatlichen Petrobras-Konzerns untereinander aufteilte und zu überhöhten Preisen durchführte. Für die Vermittlung der Aufträge flossen Gelder in Milliardenhöhe auf die Konten von Politiker*innen, Staatsbeamt*innen und Manager*innen. Ein ausgeklügeltes Korruptionsnetzwerk.

Besonders ein Konzern geriet in den Fokus der Ermittler: Odebrecht. Der von deutschen Einwanderern gegründete Megakonzern war die größte Baufirma Brasiliens, in 27 Ländern tätig, mit engen Verbindungen in die Politik. Von Mexiko bis Argentinien hatte der traditionsreiche Familienkonzern Schmiergelder bezahlt. Es war eine beinahe perfekte Bestechungsmaschinerie mit einem komplexen Netz aus Tochterfirmen, Bankkonten in Steueroasen und einer eigenen Abteilung, die ausschließlich für die Zahlung von Schmiergeldern zuständig war.

Je mehr Verdächtigte als Kronzeugen aussagten, desto größer wurde der Skandal. Eine Lawine kam ins Rollen. Spitzenpolitiker*innen fast aller Parteien wurden der Korruption überführt. Einige hatten Millionenbeträge für private Zwecke auf Schweizer Konten verfrachtet, andere die Parteikassen gefüllt. Zwischenzeitlich stand die Hälfte der Kongressmitglieder unter Verdacht, sich bereichert zu haben. Der Skandal erschütterte Brasilien.

Korruption hat eine lange Tradition im Land. Polizist*innen lassen sich bei Verkehrskontrollen öfter mal »Geld für die Kneipe« zustecken, in vielen Behörden laufen Dinge schneller, wenn man ein paar Scheine auf den Tisch legt. Auch auf höchster Ebene war Korruption nicht neu. 1992 wurde Präsident Fernando Collor de Mello nach einem Schmiergeldskandals abgesetzt. Dennoch: Die meisten Korruptionsdelikte blieben folgenlos, vor allem die Mächtigen mussten nur selten mit einer Strafverfolgung rechnen.

Ein ambitionierter, an US-amerikanischen Eliteuniversitäten ausgebildeter Richter wollte das ändern: Sérgio Moro. Zusammen mit dem jungen Staatsanwalt Deltan Dallagnol machte der Jurist aus der südbrasilianischen Stadt Curitiba die Lava-Jato-Ermittlungen zum Medienspektakel: Festnahmen wurden live im Fernsehen übertragen, Ergebnisse in sozialen Medien präsentiert, die Ermittler*innen traten wie Fußballstars in überfüllten Pressekonferenzen auf. Eine regelrechte Moro-Manie brach aus. Das Konterfei des Richters war auf Titelseiten und T-Shirts zu sehen, gleich zweimal wurde er zum Mann des Jahres gewählt, beim Karneval verkleideten sich viele Brasilianer*innen als »Super-Moro«.

Und die Erfolge ließen sich sehen. Die Ermittler*innen stellten hunderte Haftbefehle aus, verurteilten zahlreiche Politiker*innen und Manager*innen, Millionen verloren geglaubte Reais flossen in die Staatskasse zurück. Wahrscheinlich jedoch am wichtigsten: Bei vielen Brasilianer*innen setzte sich der Glaube durch, dass zum ersten Mal etwas gegen den »Krebs der Korruption« getan und die Straflosigkeit beendet werde.

Die medienwirksam inszenierten Ermittlungen gaben den Protesten gegen die PT-Regierung Auftrieb. Während die Lehrerin Zilda im November 2014 noch mit einigen hundert Mitstreiter*innen auf die Straße ging, zogen im März 2015 Millionen Brasilianer*innen durch die Städte des Landes. Die knallgelben Trikots der Nationalmannschaft wurden zum Symbol der Proteste.

Auch ich berichtete damals von den Demonstrationen, hörte mir wütende Reden an, interviewte viele Protestierende. Es waren überwiegend Angehörige der weißen Mittel- und Oberschicht: einige liberal, andere konservativ, nicht wenige offen rechtsradikal. So divers sie politisch waren, schweißte sie eine Sache zusammen: der Hass auf die Arbeiterpartei PT.

In den großen Medien, allen voran im mächtigen Globo-Netzwerk, wurde das Bild einer durch und durch korrupten Partei gezeichnet. Die neusten Ermittlungsergebnisse der Lava Jato wurden den Brasilianer*innen jeden Tag pünktlich zum Abendessen auf den Bildschirmen serviert. Reißerisch aufbereitet, die Ermittler*innen als Helden inszeniert und mit klaren Schuldigen: die PT und ihre Koalitionspartner*innen.