Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Psychologen Braun & Hammer sind vertraute Freunde und tauschen sich auch fachlich aus. Besonderer Redebedarf besteht, weil Patient Theodor Konrad Wolf, der an einer schweren und brutalen Form von Narzissmus leidet, Braun selbst in den Wahnsinn treibt. Die Therapeuten geraten an die Grenzen ihres psychologischen Auftrages, als klar wird, dass sich ein Verbrechen anbahnt und der Narzisst dabei einen teuflischen Plan ausheckt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

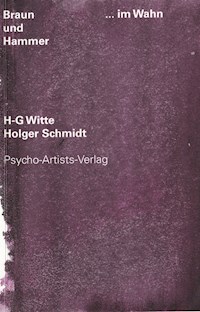

Braun & Hammer

Narzissmus brutal

Ein Roman von

H.-G. Witte & Holger Schmidt

Impressum

eBook-Version Juli 2014

© PRovoke Media | OsnabrückDesign & Konzept (Umschlag): Christina Kasperczyk | von grau | OsnabrückTaschenbuchausgabe ISBN 978-3-9816409-3-9

Besuchen Sie uns im Internet:

www.provoke-media.com

Alle Rechte liegen bei PRovoke Media. Das gesamte Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von PRovoke Media unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für Übersetzungen. Alle Angaben in diesem Buch sind sorgfältig geprüft und geben den neuesten Wissenstand wieder. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Verfasser oder von PRovoke Media für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

Dieses Buch widmen wir unseren Familien und Freunden, die uns durchgehend liebevoll und zugleich kritisch in unserem kreativen Prozess unterstützt, gefördert und begleitet haben.

*

Es ist kalt draußen und es schneit wieder einmal. Tilmann mag den Winter nicht und sehnt das Frühjahr herbei. Er möchte einfach wieder mit seiner Tochter im Garten spielen können, sie in die Schaukel setzen und ihr Anschwung geben. Dann schreit sie vor lauter Glück und Tilmann wird es ganz warm um sein Vaterherz. Natürlich kann Charlotte mit ihren sieben Jahren schon lange alleine schaukeln, aber schöner ist es trotzdem mit der großen Hand ihres Vaters im Rücken.

In diesem Moment klingelt es in der Praxis und Tilmann wird jäh aus seinen wohligen Gedanken gerissen.

Theodor Konrad Wolf kommt mit hastigen Schritten in die Praxis, wirft seine Jacke über einen Stuhl im Behandlungsraum und lässt sich in den schwarzledernen Patienten-Sessel fallen. Seine Kleidung ist verschmutzt und staubig: »Herr Braun, Sie entschuldigen sicher meinen Aufzug. Ich renoviere gerade zu Hause sehr aufwendig und habe darüber etwas die Zeit vergessen. Ich musste mich leider, so wie ich jetzt bin, in den Wagen setzen und in diesem Zustand zu Ihnen kommen.«

Ohne eine Antwort seines Therapeuten abzuwarten, fast ohne Luft zu holen, redet er weiter: »Herr Braun, ich muss Ihnen sagen, dass mir die erste Sitzung bei Ihnen sehr gefallen und auch gutgetan hat. Ich merke, wir haben eine ganz besondere Beziehung zueinander. Wer weiß, vielleicht können wir später, nach Beendigung der Therapie, uns auf das eine oder andere Bier treffen?«

Tilmann sitzt mit übereinander geschlagenen Beinen in seinem Sessel und lässt, etwas bemüht lächelnd, den ersten Redeschwall seines neuen Patienten über sich ergehen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Aber einen Teufel wird er tun, auf dessen Angebot einzugehen! »Vielen Dank Herr Wolf, es freut mich sehr zu hören, dass Sie sich bei mir wohlfühlen.«

Tilmann lässt das Thema des gemeinsamen Biers bewusst aus. Es kommt, wenn auch selten, vor, dass ein Patient ihn auch privat kennenlernen möchte. Manche können die Distanz zu ihm als Therapeuten im Sinne eines Machtgefälles nur schwer ertragen. Bei anderen Patienten, die zurückgezogen oder isoliert leben, ist es wirklich ein Bedürfnis nach sozialem Kontakt. Noch seltener, aber auch das gab es in der Vergangenheit, ersehnten Patientinnen ein intimes Verhältnis zu ihm. Das waren natürlich die heikelsten Situationen.

Beim Patienten Wolf befürchtet Tilmann hingegen, dass wenn er jetzt, um Ruhe zu haben, auf das Angebot einginge, der Patient das Therapieende nicht würde abwarten können, um ein privates Verhältnis anzustreben. Ginge Tilmann hingegen hin und lehnte dessen Wunsch zu hart ab, so könnte das zu diesem Zeitpunkt eine zu starke Kränkung darstellen und Herr Wolf die Behandlung abbrechen. Es ist und bleibt doch eine Gratwanderung mit der Nähe und der Distanz, denkt Tilmann für sich. Man kann als Psychotherapeut in diesem unwegsamen Gelände zu beiden Seiten abstürzen. Deshalb versucht er jetzt, es thematisch unverfänglicher anzugehen: »Herr Wolf, da wir uns noch in der diagnostischen Phase der Behandlung befinden, würde ich mich heute gerne mit Ihnen …«

»Entschuldigung, dass ich Sie schon wieder unterbrechen muss. Ich denke, wir beide sind uns einig, dass wir uns nicht lange mit blöden Diagnosen rumschlagen müssen. Schreiben Sie irgendwas für die Krankenkasse auf, sodass die Behandlungskosten übernommen werden.« Mit einer wegwerfenden Handbewegung unterstreicht Herr Wolf, wie unglaublich sinnlos, insbesondere in seinem Fall, er die Formalitäten empfindet. Seine Augen verengen sich zu Schlitzen, während er unvermittelt einen feindseligen Ton anschlägt: »Die gehören doch auch zu diesen Geldsäcken und nehmen uns mit ihren horrenden Beiträgen aus. Ahnung haben die aber trotzdem von nichts. Da ist es nur mehr als gerecht, die Kasse mal ordentlich bluten zu lassen.«

Tilmann bemerkt, wie sich sein Patient aufregt und versucht abzuwiegeln: »Ach Herr Wolf, Sie wissen doch, dass in unserem Land alles geregelt sein muss. Schließlich gilt doch, von der Wiege bis zur Trage: Formulare, Formulare.«

Der interessiert sich aber weiterhin nicht für Aussagen seines Therapeuten und wechselt schon wieder das Thema.

»Na ja, egal wie, aber da ich mit Sicherheit nicht Ihr unwichtigster Patient bin, werden Sie die Kosten-Kuh schon irgendwie vom Eis holen. Die wollen Sie ja schließlich melken, nicht wahr?« Herr Wolf sitzt breitbeinig, ungeachtet seiner staubigen Klamotten, in den Sessel gefläzt. Mit einem an Selbstgefälligkeit kaum zu überbietenden schiefen Lächeln und hochgezogener Augenbraue schaut er abwartend und prüfend zu Tilmann herüber.

Na, sieh mal einer an! Da haben wir sie ja, unsere allseits beliebte Kombination aus größenwahnsinnig anmutender Selbstüberschätzung und gegen null gehender Empathie für das Gegenüber, denkt Tilmann. Der Typ hört nicht im Geringsten zu, fällt ihm permanent ins Wort und hält sich für den Nabel der Welt. Narzissmus pur in seiner schillerndsten Spielart, das weiß Tilmann jetzt schon, auch ohne aufwendigen Persönlichkeitsfragebogen. Und ein Nervensägen-Zuschlag von der Krankenkasse ist auch nicht im Entferntesten zu erwarten, denkt er mit einem tiefen gefühlten Seufzer. Während dessen redet sein neuer Patient wieder munter wie ein Zimmerspringbrunnen weiter.

»Herr Braun, mein Arzt hat Sie mir empfohlen, weil Sie auch als Coach arbeiten. Machen wir uns nichts vor, ich bin weder krank, noch brauche ich eine Psychotherapie im eigentlichen Sinne.«

»Ach so, na dann müssen wir ja vielleicht gar nicht …«, keimt Hoffnung in Tilmann auf.

»Ich brauche natürlich jemanden, mit dem ich mich auf meinem Niveau austauschen kann. Ich brauche jemanden, der mir erklärt, warum ich immer wieder an inkompetente Chefs und nichtsnutzige Kollegen gerate.«

Und wieder diese wegwerfende Handbewegung, um das Selbstverständnis der eigenen Überlegenheit zu verstärken, denkt Tilmann, schon etwas angestrengt.

»Und wenn Sie so gut sind, wie mir mein Arzt sagte, kennen Sie sicher auch Strategien, mit denen ich mein Umfeld in meinem Sinne besser beeinflussen kann. Sie verstehen? Ich mag den Begriff Manipulation nicht, aber beeinflussen trifft es irgendwie.«

Herr Wolf schaut dabei herablassend auf seine manikürten Finger. Er stutzt kurz, als er angetrocknete Wandfarben-Kleckse auf seinem Handrücken entdeckt und zögert nicht, sie abzuknibbeln und auf den dunkelgrauen Teppich fallen zu lassen. »Tritt sich fest«, sagt er und schaut Tilmann herausfordernd lächelnd an.

Dieser ist jetzt schon mehr als nur erstaunt über die Dreistigkeit dieses Patienten. Er spürt Ärger in sich aufkommen. Im Laufe seiner langjährigen therapeutischen Erfahrung ist ihm bereits die ganze Bandbreite an teils auch sehr skurrilen persönlichkeitsgestörten Patienten begegnet. Eigentlich meint er, es gebe in dieser Hinsicht nichts, was er nicht schon erlebt habe. Dennoch ereilt ihn jedes Mal noch so etwas wie Fassungslosigkeit, wenn ihm sozusagen der krasse Prototyp einer Persönlichkeitsstörung begegnet.

Herr Wolf meint alles genau so, wie er es sagt, befürchtet Tilmann. Na das kann ja was werden!

Mit narzisstischen Patienten hat Tilmann die Erfahrung gemacht, dass sie erst dann einen Therapeuten aufsuchen, wenn die Druckanzeige schon tief im roten Bereich ist. Also muss unser guter Mann hier trotz allen inszenierten Selbstbewusstseins schon sehr verzweifelt sein.

Tilmann versucht, seinen Patienten betont vorsichtig, Narzissten sind in seinen Augen rohe Eier, wieder auf den Punkt zu bringen.Er hat sich zum Ziel gesetzt, Herrn Wolf langfristig für seine Störung zu sensibilisieren: »Neben den Schwierigkeiten bei der Arbeit deuteten Sie in unserer ersten Sitzung auch gewisse Zustände übermäßiger Aggression an. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie auch diese bearbeiten möchten?«

Wolf rutscht unsicher auf seinem Sessel hin und her. Er weiß nicht genau, was er dazu sagen soll: »Herr Braun, ja die Aggressionen hat es vielleicht mal gegeben. Von daher mag es wichtig für Sie sein, mehr darüber zu erfahren.«

»Genau, wir verstehen uns«, ist Tilmann beharrlich um einen konstruktiven Verlauf bemüht. »Schließlich haben Aggressionen immer ihre Ursache und könnten womöglich auch mit den Problemen am Arbeitsplatz in Verbindung stehen. Eventuell werden Ihre außerordentlichen Fähigkeiten bei der Arbeit regelmäßig nicht erkannt? Das wäre, ganz selbstverständlich, sehr frustrierend. Aus der Frustration heraus könnte sich Ihre Aggressivität entwickeln beziehungsweise könnte ihr Verhalten von Kollegen falsch interpretiert werden. Also, ich möchte vor allem damit sagen, die Ursache der Probleme läge letztlich nicht primär bei Ihnen, sondern, gelinde gesagt, eher in einer Kette von Missverständnissen in Kombination mit der geistigen Schlichtheit ihrer Kollegen.« Tilmann streicht sich über sein kurzgeschnittenes Haar und zieht fragend eine Augenbraue hoch. Er hofft, seinen Patienten nicht zu sehr mit seinem Erklärungsansatz überfahren zu haben.

»Ein sehr interessanter Gedankengang, Herr Braun, der es wert ist, weiter darüber nachzudenken.«

Herr Wolf wirkt im positiven Sinne verwirrt und zum ersten Mal wirklich ernsthaft interessiert an seinem Gegenüber. Tilmann schöpft Hoffnung und versucht, die Gunst der momentanen Offenheit seines Patienten weitergehend zu nutzen. »Vielleicht denken Sie in diesem Zusammenhang auch noch über weitere belastende Faktoren nach. Diese müssen sich nicht nur auf die Arbeit beziehen. Vielleicht gab es auch welche im Privatleben, in ihrer Familie?

Was ist zum Beispiel mit ihren Eltern?«

»Eltern?« Die Augen seines Patienten verengen sich und, von Tilmann unbemerkt, beginnt sich dessen gesamter Körper anzuspannen. Theodor Konrad Wolf bekommt feuchte Hände und ihm wird übel. Ohnmächtige Wut und Hilflosigkeit breiten sich schlagartig in seinem Unterleib aus, steigen auf und schnüren ihm den Hals zu. Er spürt, was jetzt trotz allen inneren Widerstands kommt. Unerbittlich beginnt ein Film zu laufen.

»Jetzt setzt es was!« Sein Vater verprügelte Theodors fünfjährigen zarten Körper mit einem Stück Dachlatte. Bei jedem Schlag, sein Vater achtete als Ordnungsfanatiker genau auf Rhythmus, keuchte er unermüdlich sein immer gleiches Mantra: »Papi hat den Theo lieb, Papi hat den Theo lieb, Papi hat den Theo lieb…«, immer auf die Oberschenkel, den Po, den Rücken, nie auf den Kopf: wegen der Leute. »Die verstehen alles falsch und denken sonst, dein Vater ist ein Schläger, aber das bin ich eben nicht«, sagte sein Schweiß gebadeter Vater, als er erschöpft die Dachlatte fallen ließ.

»Theo, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Papa nicht immer so provozieren!« Seine Mutter tätschelte aus einer gewissen Entfernung die Schulter ihres am Boden liegenden Sohnes. Trost war das nicht.

»Sei froh, dass wir dich noch nicht ins Heim gesteckt haben: Was glaubst du, was sie da erst mit dir machen?«

Theodor war immer noch benommen und hörte nicht, was die Mutter sagte. Er war noch in seiner Welt hinter dem schwarzen Vorhang und sein unsichtbarer Freund sprach mit ihm. Er wird im ganzen Leben nicht verstehen, warum die Anderen von unsichtbaren Freunden sprechen. Für Theodor Konrad war Deibel weder unsichtbar noch unhörbar. Einige Monate zuvor, sein Vater drosch wie von Sinnen auf seinen in einer Ecke des Flurs kauernden Sohn ein, traf er hinter seinem Vorhang auf den neuen Gefährten. Der innere Vorhang schützte Theodor Konrad schon seit Längerem vor der grausamen Wirklichkeit und dem Schmerz der Schläge. Plötzlich verspürte er dort in der schützenden Dunkelheit das Gefühl heißen Atems im Nacken. Dann vernahm er so etwas wie ein Schnauben und sah am rechten Blickfeldrand ein Paar engstehender rotglimmender Augen. Theodor Konrad, der entkräftet am Boden kniete, wendete den Blick weiter in Richtung dieser Atemgeräusche. Der seine und Deibels Blicke begegneten sich zum ersten Mal. Theodor Konrad fühlte sich unmittelbar von diesen Augen paralysiert und förmlich aufgesogen. Er hatte weder Zeit noch freie Gehirnwindungen, konnte weder staunen noch sich empören über diese fremde Gestalt, nicht mal Angst empfinden. Einerseits stand Deibel optisch betrachtet außerhalb von ihm wie ein eigenständiges Wesen, andererseits fühlte sich der kleine Theodor Konrad sofort innerlich eins mit dieser ihn um das Dreifache überragenden Gestalt.

»Hallo mein Kleiner, ich heiße Deibel, das ist die niederdeutsche Variante des Wortes Teufel. Mich hat es schon lange Zeit gegeben, bevor dieser unsägliche Karl der Große mit missionarischem Eifer, der Pest gleich, über die Norddeutsche Tiefebene hergefallen ist.« Deibel machte eine Pause, holte tief Luft, so dass seine Worte an Dramatik gewannen. »Das Christentum hat mich vereinnahmt, um den Menschen Angst zu machen und sie in die Kirchen zu treiben. Deshalb bin ich in den Untergrund gegangen und unterstütze andere Opfer. Und du bist ein Opfer!«

»Aber…«, Theodor Konrad war zu schwach, um weiter zu sprechen.

»Vertrau mir, Kleiner, mit mir an deiner Seite wirst du nie mehr schwach sein. Keiner wird dir noch etwas anhaben können, nicht einmal dein Vater.«

Zunehmend spürte Theodor Konrad tatsächlich eine Aura der Macht, der Kraft und der Wärme, die von diesem Deibel ausging. Er verspürte wieder mehr Stärke und Energie in seinem geschundenen Körper, dafür nahmen Taubheit und Schwäche ab.

»Du brauchst lediglich ja, ich will, zu sagen, dann bleibe ich für immer bei dir. Du wirst nie mehr alleine sein. Wir werden ein unschlagbares Team werden! Überleg es dir, wenn es da noch etwas zu überlegen gibt. Sag ja, ich will, und wir werden Freunde fürs Leben.«

»… beantragen wir zunächst 25 Sitzungen bei Ihrer Krankenkasse. Dafür müssten wir lediglich ein paar lästige Formalitäten erledigen, können uns aber den Gutachter ersparen. Überlegen Sie es sich gerne bis zum Ende der ihnen zustehenden probatorischen Sitzungen. Das heißt, Sie müssen sich nicht sofort für oder gegen diese Therapie entscheiden. Haben Sie jetzt noch Fragen dazu?«

»Ja, ich will«, sagt unvermittelt und mit merkwürdiger Stimme sein Patient.

Tilmann ist irritiert. Herr Wolf hat die letzten fünf Minuten eher abwesend auf ihn gewirkt. Von daher kann er sich die spontane Zustimmung zur Therapie jetzt nicht ohne Weiteres erklären.

»Wie gesagt, nehmen Sie sich die Zeit, aber ich für meinen Teil kann mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen.«

Tilmann macht einen neuen Termin mit Herrn Wolf aus, den er jetzt am Ende der Sitzung als fast zu ruhig empfindet. Da ist plötzlich nichts mehr von Großspurigkeit zu erkennen, sehr seltsam. Aber okay, es soll ihm recht sein, wenn Herr Wolf nicht die ganze Zeit den Raum mit seinem narzisstischen Ego ausfüllt.

Tilmann merkt ein letztes Mal in dieser Sitzung überrascht auf, als er Herrn Wolf zur Tür begleitet. Dessen Hemd wirkt durchgeschwitzt und auch vermeidet er, Tilmann die Hand zu geben. Als er die Treppe schon halb hinunter gelaufen ist, ruft Herr Wolf: »Tschüss und bis nächste Woche dann«, herauf, ohne sich noch einmal zu Tilmann umzudrehen.

Tilmann geht nachdenklich in sein Behandlungszimmer zurück. Sein Blick bleibt unwillkürlich am Lederstuhl hängen, in dem eben noch Herr Wolf saß. Tilmann traut seinen Augen kaum, geht zum Stuhl und lässt ungläubig seine Fingerkuppen über das glatte Leder der Lehne gleiten. Die ist von einem Film frischen Schweißes überzogen.

Das gibt´s ja gar nicht! Was ist nur mit dem Wolf los? Das muss er die Tage unbedingt mit Peer besprechen!

Für Sekunden befällt Tilmann eine Ahnung, dass hier keine normale Therapie beginnt. Aber er überhört diese Ahnung.

Dann klingelt es wieder. Der nächste Patient.

*

Was ist plötzlich los? Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut und stolzer selbstständiger Betreiber einer eigenen Praxis für Psychotherapie Peer - der Hammer - Hammer sitzt so da in seinem neuen Designerarbeitssessel.

Nur bei Psychotherapeuten, denkt Peer, kommen die Begriffe Arbeit und Sessel in einem Wort vor. Er starrt abwesend durch das Gewuschel der zahlreichen Grünpflanzen in das diffuse Nordlicht hinaus. Er hat seine drei Vormittagspatienten hinter sich und würde jetzt normalerweise blendend gelaunt und mit vor Stolz geschwellter Brust in eine verdiente Mittagspause nach Hause aufbrechen. Aber stattdessen glotzt er weiter und grübelt, ob, und wenn ja, was er geleistet hat, denn es war etwas schief gelaufen, gehörig schiefgelaufen!

Die erste Patientin, Frau Teltscher, kam, gestärkt von ihren Erfolgen der letzten zwei Wochen, fröhlich trällernd und zuversichtlich zur Sitzung, verließ aber nach 40 Minuten vorzeitig und weinend die Praxis.

Peers Fähigkeit zur Empathie war heute ein merkwürdiger Schatten seiner selbst gewesen: Er wäre gerne freudig und wie gewohnt engagiert und unterstützend mitgegangen, aber etwas war heute ganz anders. Seine Mimik weigerte sich, irgendetwas Freudvolles zum Ausdruck zu bringen. Seine Augen hatten ihn schon morgens unendlich traurig aus dem Zahnpasta besprenkelten Pseudobarockspiegel angesehen. Seine Mundwinkel hingen wie festgetackert auf vier und acht Uhr fest. Sein Gesicht schien ihm selbst wie der fleischgewordene Karfreitag, es fehlten nur noch Dornenkrone und blutende Wundmale. Sich freizunehmen, um seine Patienten vor sich zu schützen, war definitiv nicht drin: Diese Scheiß-Villa musste abgezahlt werden und die vor seinem geistigen Auge laufende Dispozinsenuhr hob die Stimmung auch nicht gerade. So war also die arme Frau Teltscher, sie hatte wirklich Besseres verdient nach 15 Jahren mit einem schlagenden Ehemann, direkt in sein plötzlich aufgeklapptes Schlechte-Laune-Messer gelaufen. Peer fühlte sich unvermittelt wie die sinkende Titanic im eiskalten Nordatlantik.

War er etwa nach fünf, für sein Wohlbefinden sehr guten Jahren, zu übermütig geworden? »Du bist der Hammer, Hammer!«, sagte er zu sich selbst, es war sein Leitspruch geworden. Hatte er vielleicht auf der Jagd nach dem blauen Siegerband für die schnellste Überfahrt unvermittelt den Eisberg der Erschöpfungsdepression gerammt? Ein fieser Zacken unter der Wasserlinie schlitzt gefühlt sein Mittelhirn bis zur Hälfte auf, nie gekannter Stress flutet ungnädig die Kammern Eins bis Fünf, bis die emotionalen Kessel mehr im- als explodieren. Das Großhirn, in der ersten Klasse und im Ballsaal sitzend oder tanzend, trinkend und lachend auf dem Oberdeck promenierend, wähnt sich noch eine ganze Zeit unberührt wie auf einem anderen Dampfer à la wir sind einfach zu wichtig, um unterzugehen!

Aber auch hier nimmt die Schräglage zu: Champagner aus umgestürzten Gläsern und überschwappende Vorsuppen ergießen sich über erschrockene Reifröcke der Damen und in die Gamaschen der Herren. Spätestens mit dem Erlöschen aller Lampen gehen aber auch hier das Chaos und das Geschrei los. Während also innerlich eine Sicherung nach der anderen herausfliegt, bleibt Peer nach Außen wie immer souverän und würdevoll, seine Würde ist ihm unglaublich wichtig. Doch alles ist plötzlich nur noch äußere Fassade und er muss sich eingestehen, dass würdevoll untergehen dennoch untergehen bedeutet!

Ihn beschleicht das Gefühl, keine Wahl zu haben, als sich am Ende einem unendlichen Schlund innerer Dunkelheit und Kälte zu überlassen, darin zu versinken und für immer im Nichts der Sinnlosigkeit zu verschwinden. Seine Patienten, die im Vertrauen auf seine therapeutische Unsinkbarkeit die Überfahrt in eine verheißungsvolle Zukunft angetreten hatten, die Privatpatienten in den Suiten der ersten Klasse, die Kassenpatienten in der Holzklasse, sieht er in diesem Moment förmlich vor seinem geistigen Auge im panischen Versuch, dem sinkenden Koloss schwimmend oder in den zu wenigen Rettungsbooten zu entkommen.

Dafür, dass Frau Teltscher am Morgen nicht einmal einen Platz im Rettungsboot hatte ergattern können, waren die 40 Minuten, die sie im eiskalten Therapiewasser überlebt hatte, schon allerhand. Die Patienten Zwei und Drei waren selbst ziemlich harte Brocken. Was im Leben ihr größtes Defizit war, nämlich himmelschreiende soziale Inkompetenz ohne jegliche Einfühlsamkeitsgabe, also emotionale Blindgänger vor dem Herrn, war heute ihre Rettung gewesen. Peer hätte sie mit flüssigem Stickstoff übergießen können, es hätte sie unbeeindruckt gelassen. Also war der fast regungs- und reaktionslose Therapeut ihnen gegenüber eine vergleichsweise leichte Übung. Bei ihnen hatte sogar Peer heute im Grunde nichts falsch machen können, indem er ihr dumpf-bäuerlich-westfälisches Geseier nach dem Wackeldackelprinzip einfach abnickte.

Aber Peer ist nicht der Typ, dessen höchstes Glück darin besteht, nicht ganz so viel falsch gemacht zu haben, nein, in ihm schlummerte der Ehrgeiz, der alles nahezu genial und brillant lösen wollte, nein, musste. Der Hammer eben! Also ist ihm Frau Teltscher jetzt keineswegs egal.

Mit einem gestöhnten und sich selber nicht wirklich glaubenden »Was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker«, erhebt sich Peer schwerfällig aus seinem Sitz.

Er braucht jetzt erst einmal was zu essen! Zum Glück gibt es zuhause was zum Aufwärmen! Heute Nachmittag würde er sicher wieder mit frischem Mut durchstarten. Zum Glück gab es eine Neuanmeldung. Sie würde ganz sicher Licht ins Dunkel der aufziehenden Depression bringen. Er spürt, dass wenigstens für den Nachmittag noch ein Funken von Hoffnung besteht.

Und siehe da, ein kaum wahrnehmbares Lächeln huscht über sein Gesicht und seine Mundwinkel heben sich prompt auf drei und acht Uhr an. Na es geht doch, denkt Peer erleichtert. Aber nicht gleich übertreiben. Wer wird denn da manisch werden?

Ja ja, was wäre er in diesem Moment ohne Ironie und schwarzen Humor? Ein Cowboy ohne Pferd, eine Schnecke ohne Haus oder ein Penner ohne Wermut! Kopfschüttelnd wendet er sich endlich von seiner inneren Klagemauer ab und zieht die Praxistür hinter sich zu. Ob Frau Teltscher sich wohl inzwischen von ihren Heulkrämpfen erholt hat?

My home is my castle, denkt Peer erleichtert, als er mit dem Fahrrad in die sonnendurchflutete Einfahrt zur Stadtrandvilla, in der er mit seinem Freund Sven wohnt, einbiegt. Aus dem Obergeschoss hört er ihn schon durch das gekippte Fenster des Arbeitszimmers in ungewohnter Lautstärke sein Lieblingslied, Dancing Queen von Abba, singen. Und mein Schatz macht nicht nur Pause, sondern hat auch noch ausgesprochen gute Laune: welch ein Trost an diesem merk- und denkwürdigen Tag, denkt er.

Herr Lehmann von Gegenüber schaut vorwurfsvoll und gekränkt zu Peer herüber, da er Sven nicht mal mit seiner elektrischen Heckenschere zu übertönen vermag. Herr Lehmann ruft Peer hinterher: »Ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, bitte keine Lärmbelästigung zwischen dreizehn und fünfzehn Uhr, denn das hier ist eine ruhige Wohngegend mit anständigen Menschen!«

Peer ist wie immer genervt von Herrn Lehmann, dem alten sabbernden Sack aus der Nr. 13. Heute kann er nicht umhin, zurückzurufen, nein, eher zu bellen: »Meinen Sie, ach so anständiger Mensch, im Ernst, Ihre kreischende Heckenschere ist da so viel besser?«

Bevor Herr Lehmann noch antworten kann, hat Peer schon mit Extraschwung die schwere Durchgangstür zum Garten hinter dem Haus ins Schloss fallen lassen und flucht: »Leck mich doch, du blödes Arschloch und schieb dir deine laufende Heckenschere sonst wohin!«

Da Peer sich auch jetzt, wie eigentlich immer, diesen letzten kruden Gedanken bildhaft-bluttriefend vorstellt, kommt er nicht umhin, sich etwas einzugestehen. Könnte es sein, dass er heute noch gereizter auf die lieben Nachbarn reagiert als sonst? Vielleicht ist er auch nur etwas zu hungrig oder sogar unterzuckert? Bevor also gleich der Jäger und Sammler vollkommen mit ihm durchgeht, sollte er schnell was essen!

Er stellt das Rad im kleinen Holzschuppen ab, wo mal wieder die Gartengeräte kreuz und quer liegen, geht über vermooste Waschbetonplatten an der Rückseite der Villa entlang und betritt das Untergeschoss des Hauses von hinten durch die offene Verandatür.

Auf dem Küchentisch hat Sven wieder das Geschirr vom Frühstück stehenlassen. Auf dem Käseteller biegen sich die Ecken des in der Heizungswärme schwitzenden mittelalten Goudas nach oben.

»Lernt der Herr Architekt es eigentlich nie, wenigstens die verderblichen Dinge in den Kühlschrank zu stellen? Muss ich alles alleine machen? Na warte, wenn ich dich heute noch in die Finger bekomme! Boah, bin ich heute auf Krawall gebürstet!«

An seiner angespannten Art, auch jetzt, wo er wieder ein äußerst ärgerliches Selbstgespräch führt, wird ihm die grenzwertige Höhe seines heutigen Stresspegels noch bewusster. Wenn er jetzt auch noch Sven in dessen Extra-Guten-Laune begegnet, gibt es ganz sicher wieder Streit, wie schon des Öfteren in letzter Zeit. Als Mann mit 45 Jahren und ausreichend Beziehungserfahrung weiß er, dass er jetzt vorsichtig sein sollte. Peer ahnt, dass Sven in seinem aktuellen beruflichen Projekt, einem kommunalen Großauftrag eines Brückenneubaus, gerade wieder ein ordentliches Stück weiter gekommen ist. Und er weiß, dass er dann neidisch auf seinen Partner reagiert, zumal er selber sich heute vom Misserfolg gebeutelt fühlt. Dabei möchte er Sven durchaus dessen aktuelle euphorische Aufbruchstimmung gönnen, da er lange genug auf seinen Durchstart hingearbeitet hatte und seit Kurzem erst die Früchte seiner Anstrengung ernten darf.

Warum kann er sich nicht einfach mit ihm freuen? Warum ist er nur so unglaublich emotional unflexibel, wenn es sein eigenes Leben betrifft? Was ist er denn dann für ein erbärmlicher Therapeut, wenn er nichts von dem lebt, was er seinen Patienten zu vermitteln versucht?

Und da sind sie schon wieder, diese nagenden depressiven Selbstzweifel, die genau den Staub wieder aufwirbeln, der sich nach dem Desaster vom Vormittag gerade etwas gelegt hatte.

Und ganz plötzlich hat Peer eine wenn auch kurze, aber doch schonungslos glasklare Eingebung, was sich hinter seinen geistig-emotionalen Turbulenzen, wie eigentlich immer in seinem Leben, verbirgt: „Nichts ist in Ordnung, Peer, gar nichts ist in Ordnung, verdammt noch mal. Sieh es ein Du Idiot, es passiert schon wieder! Du weißt doch, was los ist, wenn Dein Partner sein ganzes Leben ändert? Du weißt, was dann mit Beziehungen passiert?!«, spricht er zu sich selbst.

Für einen kurzen Moment erstarrt Peer innerlich vor seinen eigenen Worten, möchte selbige aber keinesfalls weiterdenken, versucht es stattdessen mit humorvoller Verharmlosung: »Na toll, jetzt hab ich auch noch das Tourettesyndrom!«

Zur weiteren Ablenkung kocht er sich etwas, wenn man das Aufwärmen eines Rinderhack-Gemüse-Gemisches vom Tag zuvor überhaupt als Kochen bezeichnen konnte und beweist sich somit auf seine ihm eigene Art, dass eben doch alles in Ordnung ist.

Seine etwas zwanghaft anmutende Routine verlangt, beim Essen auf dem Sofa, mehr liegend als sitzend, fernzusehen. Den Kurznachrichten um 14 Uhr lässt er die knapp einstündige Folge seiner Lieblingskrankenhausserie vom Vorabend folgen. Der bekennende TV-Junkie beruhigt sich allmählich, aber der absolute Höhepunkt des Ganzen ist, dass er noch zehn Minuten wegdöst.

Er wird unsanft durch Svens Gute-Laune-Tsunami aus seinem Halbschlaf gerissen, als dieser immer noch pfeifend um die Ecke schaut. Als Peer die Augen öffnet, ist das Gesicht seines Freundes schon ganz dicht über dem seinen und er spitzt erwartungsvoll seine Lippen, um einen süßen Kuss zu empfangen. Im letzten Moment schwenkt Sven mit einem spöttischen Blitzen in seinen großen grünen Augen um, haucht einen Kuss auf Peers Stirn und streichelt ihm die Wange. Die quälenden Gedanken von eben sind mit einem Mal wie weggeblasen. Auch wenn Peer eigentlich mehr wollte, muss er doch zugeben, dass ihm die kleinen liebevollen Zärtlichkeiten im Alltag inzwischen genauso viel bedeuteten, wie der wilde Sex seiner extrem triebigen früheren Zeiten. Mit diesen Erlebnissen könnte er ein ganzes Buch füllen. Er bereut rückblickend nicht einen Moment die teils rastlosen und umtriebigen Ausschweifungen nach seinem Coming Out vor 20 Jahren, als sich das blasse autistische Landei Peer plötzlich in den Hecht im Goldfischteich verwandelte. An jedem Tag eines jeden Wochenendes machte er die schwulen Clubs und Partys der Norddeutschen Tiefebene unsicher. Hier tummelten sich endlich die attraktiven Männer, von denen er die zehn Jahre zuvor immer nur fantasiert hatte und manche übertrafen sogar seine feuchtesten Träume.

Wenn Peer im kleinen Kreis von damals erzählte, warf Sven gerne mit verdrehten Augen ein: »Ja ja, die Männer waren wie Wachs in deinen Händen, du hast sie alle gehabt, du hast sie alle auf links gezogen und mit deinen Lenden aus Stahl ganze Generationen junger Männer befreit!«.

Peer gab dann gerne ironisch zurück, denn inzwischen bildeten sie zur Freude des Freundeskreises ein eingespieltes Lästerduo: »Aber dann kamst ja du, oh du Traumschiff des schwulen Paralleluniversums.«

Solchermaßen durch seine Tagträume gestärkt, radelt Peer, pünktlich zu seinem erst Patient am Nachmittag, zu 15:30 Uhr quer durch die Innenstadt zur Praxis zurück.

Hoffentlich war mein emotional-kognitiver Blackout vom Vormittag nur die schreckliche Ausnahme von der Regel meines übrigen Schaffens, denkt er und verspürt wieder dieses nagende Gefühl der Selbstunsicherheit.

Auf ganz andere Weise als geplant, bekommt er überraschend doch noch den Kopf frei. Während er mit seinem äußerst unmodischen E-Bike an einer roten Ampel steht, aus dem Augenwinkel die Beinprothesen in der Auslage des Sanitätshauses betrachtend, tritt er mit seinem Spielbein etwas zu ungeduldig auf das Pedal. Da er zugleich an seinem iPod nestelt und die Bremsen nicht angezogen hält, macht sein Bike, getrieben vom frisch geladenen Akku, einen ungestümen Satz noch vorne und reist den trudelnden Peer mit sich. Was auf einem Feldweg in der Mecklenburgischen Seenplatte kein Problem gewesen wäre, befördert Peer aber hier und jetzt direkt vor den rechtsabbiegenden Stadtbus im Querverkehr.

Wie losgelöst vom Geschehen denkt er merkwürdig gelassen: Was kosten wohl diese Beinprothesen?Gab es die auch in Größe 43?

Der Busfahrer bringt sein Gefährt aber geistesgegenwärtig abrupt zum Stehen, eine ältere Dame im Pelzmantel rummst auf der Innenseite gegen die Windschutzscheibe und der Fahrer hupt kräftig, flucht und schreit vollkommen außer sich. Peer zerrt hastig das zum Glück unbeschädigte Vorderrad seines Bikes unter der Stoßstange des Busses hervor und fährt schnell weiter.

Jetzt ist er hellwach und bereit für neue Taten! Muss er denn erst knapp dem Tode entrinnen, um wieder arbeitsfähig zu sein?! Jeden Tag kann er sich das nicht erlauben, denkt er, auf eine merkwürdige Art geknickt und sehr nachdenklich zugleich.

*

»Tilmann, warum kommt Herr W. zu dir? Was ist sein Therapieziel?«, fragt ihn sein Freund und Kollege Peer.

Die beiden psychotherapeutischen Kollegen sitzen an diesem weiteren dunklen Winterabend zusammen und besprechen Behandlungen von Patienten. Es war ihnen eine angenehme Gewohnheit geworden, sich mindestens alle 14 Tage bei einem von beiden zuhause zu treffen. Neben aktuellen schwierigen Situationen mit Patienten kamen dabei auch private Themen nie zu kurz. Die obligatorische Flasche Rotwein tat das Übrige dazu, die Zungen zu lösen.

Heute sitzen sie mal wieder bei Tilmann, da Peers Freund Sven die gemeinsame Villa für seine Freunde des Gesangs beschlagnahmt hat. Als Sven ihn an der Haustür in Dunkelheit und wildes Schneetreiben entließ, konnte er es sich wieder nicht verkneifen, Peer eine kleine augenzwinkernde Gemeinheit nachzurufen: »Fall mir nicht hin, mein Schatz, es wäre schade um dein hübsches Gesicht, aber auch um deinen Oberschenkelhals!« Peer hatte mit gespielt beleidigter Miene erwidert: »Danke, dass du dich so um mich sorgst!« Und schnippisch fortgeführt: »Und kreischt ihr mir nicht wieder die Nachbarschaft in Grund und Boden, sonst habt ihr wieder den sabbernden Sack inklusive Polizei vor der Tür stehen!«

»Ach, dem bringen wir dann noch ein Extraständchen. Dann will er am Ende gar nicht mehr nach Hause zu seiner Dickmadame!«

Lachend hatten sich die beiden verabschiedet und Peer, in Vorfreude auf das Treffen mit Tilmann, seinen in der Tat etwas beschwerlichen und rutschigen Weg durch den Neuschnee des Nachmittags angetreten. Zum Glück wohnt Tilmann mit seiner Familie im eigenen Haus nur ein paar Straßenzüge weiter im gleichen Stadtteil.

Tilmann kommt auf Theodor Konrad Wolf zu sprechen, was für seine Verhältnisse nach lediglich zwei Sitzungen mit einem Patienten sehr früh ist. Speziell die letzte Begegnung hatte einen starken Eindruck hinterlassen. Tilmann hat wieder die Bilder des zunächst abwesend und dann verstört wirkenden Patienten vor Augen. Es lässt ihm keine Ruhe, weil er ahnt, dass selbst der ausgeprägteste Narzissmus dafür nicht allein verantwortlich sein konnte, selbst wenn noch eine antisoziale Komponente hinzukommen sollte. Diese erschließt sich ihm aber eher aus den Informationen, die er ärztlicherseits erhalten hatte.

Bitte lieber Gott oder wer auch immer zuständig sein mag, verschone mich wenigstens mit Borderline-Diagnosen oder Psychosen, da habe ich gerade keine Nerven für, denkt Tilmann und schaut dabei mit zusammengekniffenen Augen in sein Rotweinglas, so als ob er an dessen Grunde die Antwort auf seine Fragen zu finden hofft.

Peer bemerkt den ungewöhnlichen Ernst des Themas an Tilmanns tiefer Falte zwischen dessen Augenbrauen und denkt, es könne nicht schaden, wenn sie zusammen noch mal die Diagnosekriterien herunterbeten. So haben Tilmann und er das früher im Studium in der sehr trocken-nüchternen Diagnostik 1 und 2 Veranstaltung genannt. Dem Professor hätte damals zu seiner liturgischen Art eigentlich nur noch der Weihrauchschwenker gefehlt.

»Tilmann, vielleicht wäre es bei diesem an sich etwas verwirrenden Fall nicht das Schlechteste, wenn wir uns noch mal mit den nervigen Grundsätzlichkeiten und scheinbaren Selbstverständlichkeiten des Narzissmus als solchem auseinandersetzen?«

»Ach Peer, es muntert mich direkt auf, wenn du so verschwurbelt und geschwollen daherredest! Darüber vergesse ich ja fast die albtraumartigsten Störungsbilder!«

»Danke für das Kompliment, scheint ja heute mein Glückstag zu sein. Also, dann leg mal los bitte, aber gönne dir vorher noch ein Schlückchen von diesem herrlichen Corbiére!«, sagt er und schenkt nach.

Tilmann setzt sich aufrecht hin: »Die Behandlung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung stellt eine große Herausforderung an einen Psychotherapeuten dar. Es sind immer Patienten, die hohe Anforderungen stellen, immer Ausnahmen erbeten, viel Bestätigung erwarten und gerne jede Sitzung überziehen wollen. Gleichzeitig sind sie sehr empfindlich und können mit Kritik nicht umgehen.« Bei seiner Ausführung rutscht Tilmann im Sitz immer tiefer und fühlt sich nicht mehr wie ein 44jähriger, sondern mehr wie ein Therapeut kurz vor dem Ruhestand. »Gerade die mangelnde Kritikfähigkeit ist für einen Behandler schwierig, wenn er seinem Patienten beispielsweise ein günstigeres Verhalten vermitteln möchte. Selbst eine gut gemeinte Empfehlung kann der Narzisst schon als Kränkung auffassen.«

»Besser und beeindruckender hätte ich es auch nicht auf den Punkt bringen können. Wie immer die fleischgewordene intellektuelle Effizienz, mein lieber Tilmann!«, bemerkt Peer, ausnahmsweise mal ohne ironischen Unterton, und fährt fort: »Wie kamst du eigentlich an dieses Prachtstück Herrn W.? Und hilf mir bitte auch zu verstehen, wie du auf den antisozialen Aspekt kamst. Narzissmus für sich genommen ist ja schon eine enorme Herausforderung, aber wenn der Gute auch noch antisoziale Seiten hat, dann sag ich, gute Nacht, lieber Tilmann!«

Tilmann und Peer verfallen gemeinsam in Schweigen und ahnen, dass der jeweils andere über etwas Ähnliches nachdenkt. Beide hatten schon diverse Seminare zum Thema schwieriger Patient besucht und tauschen sich heute auch nicht zum ersten Mal über einen konkreten Fall aus der Praxis aus. Generell waren sie bisher immer wieder auf den einen entscheidenden Knackpunkt gekommen, der diese Therapien zu solch einer nervenzehrenden Gratwanderung machte: Diesen Patienten fehlt häufig die Fähigkeit zur Reflektion der eigenen Person und der Auswirkungen ihres Verhaltens, Denkens und Fühlens. Damit aber nicht genug, ihnen mangelt es auch an Empathie, also einer echten unmittelbaren Einfühlungsgabe für ihr Gegenüber sowie ihr gesamtes Umfeld. Und nicht zuletzt haben sie eine geringe Toleranz gegenüber Frustrationen und Stressoren, mit denen sie im Alltag konfrontiert werden. All das könnte ein Therapeut ja gelassen ertragen, wenn er nicht selber immer wieder als Person in die Dynamik der Störung einbezogen würde. Während die klassische depressive, aber mit einer gesunden Persönlichkeit ausgestattete Hausfrau, von Anfang einer Behandlung an, ihre Symptome als etwas empfindet, was Sie hat und deshalb loswerden möchte wie eine Grippe, neigt ein Patient mit einer Persönlichkeitsstörung gerne dazu, die Problemursache bei den Anderen, dem Leben beziehungsweise der Welt im Allgemeinen zu sehen. Speziell beim Vollblut-Narzissten, dem anstrengendsten Vertreter seiner Gattung, ist diese Neigung besonders stark ausgeprägt. Er selber hat eben kein Problem und er kommt mit dem Selbstverständnis, er leide unter den Problemen und Defiziten seines Umfeldes. Sein nicht hinterfragter Leitgedanke zu Beginn einer Therapie ist: Das Leben, die Welt, die Anderen werden mir nicht gerecht! Er ist ein rohes Ei hinter der Fassade eines großartigen Menschen. Er ist etwas Besonderes, etwas Besseres, Pech nur, dass die Anderen nicht automatisch seiner Ansicht sind. Hier liegt die Quelle einer oft nicht abreißenden Kette von Konflikten und Kränkungen. Narzissten kommen erst dann in eine Behandlung, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sie sind ambivalent, denn sie kommen mit einem eigentlich unauflöslichen Konflikt. Sie brauchen Hilfe, aber sind nicht diejenigen mit dem Problem. »Eigentlich müssten die Anderen hier sitzen und nicht ich«, ist ein klassisches Statement dieser Patienten.

Tilmann ist immer noch nachdenklich und antwortet langsam sprechend, so als wenn er vom Überweisungsschein des Arztes vorlesen würde: »Tja, sein Hausarzt rief bei mir an und bat mich, den Patienten in Therapie zu nehmen. Der Arzt stellte Herr W. so vor, dieser hätte immer wieder die gleichen Probleme, wisse aber nicht, woran es läge. Zudem stelle er an sich Aggressionen fest, welche er phasenweise nur schwer steuern könne.«

»Und wie haben sich seine antisozialen Züge, falls sie sich als richtig erweisen und Gott oder welche höhere Macht auch immer bewahre dich davor, bislang konkret gezeigt?«

»Lass bloß Gott und höhere Mächte aus dem Spiel! Ich befürchte, in diesem Fall kann ich mir nur selbst helfen. Also, es kam immer wieder zu Prügeleien. Die Auslöser für eine Schlägerei waren marginal. Herr W. sagte, er sei bei einem Schützenfest gewesen, trank ein Bier an einem Bierwagen und wurde angerempelt.« Der Gedanke an Alkohol erinnert Tilmann an den köstlichen vor ihm stehenden Corbiére. Er greift nach dem Glas, schwenkt den Wein und gönnt sich einen weiteren Schluck. »Das reichte ihm, er wurde ausfallend und schlug zu. Gott sei Dank, es mischten sich sofort drei Männer ein und konnten Herrn W. beruhigen. Einmal kam es zu einer Auseinandersetzung, weil Herr W. grimmig von einem Passanten angeblickt wurde. Schnell wurde der Patient ausfallendund schrie den Passanten an, was er ihn denn so blöd anglotze und warnte ihn, ihm gleich seine Nase platt zu drücken. Der Passant kam sofort auf ihn zu, stellte sich ihm gegenüber und versetzte ihm einen Kopfstoß, sodass die Nase von Herrn W. gebrochen war. Du siehst, es gibt noch mehr von seiner Sorte.«

Tilmann seufzt. Trotz allen Bemühens um eine fachlich-nüchterne Darstellung wird ihm schmerzlich bewusst, welche menschlichen Abgründe sich da vielleicht noch auftun werden. Er spürt diese Sorge schon fast wie eine körperliche Last auf seinen Schultern. Er kann nicht anders, als immer wieder an die merkwürdigen Eindrücke des Endes der Sitzung von vor einigen Tagen zu denken. Er sieht Herrn Wolf vor seinem inneren Auge fast fluchtartig die Praxisräume verlassen und er sieht noch einmal die schweißfeuchte Sessellehne: Da ist noch etwas ganz anderes und er wird wahnsinnig, wenn er es nicht herausfindet!

Peer befindet sich derweil fast schon übereifrig wie ein Frettchen im Fuchsbau auf den rationalen Abwegen diagnostischer Leitlinien. »Zeigten sich diese Züge auch in anderen Situationen? Hast du schon eine Verhaltensanalyse gemacht?«

»Nun ja, auf jeden Fall fühlt er sich, was seine berufliche Entwicklung anbelangt, benachteiligt. Sein Neid auf wohlhabende Menschen ist sehr ausgeprägt. Aber viel weiter bin ich noch nicht. Was wir jetzt alles bezüglich Diagnostik gesammelt haben, ist ja schön und gut, aber eigentlich geht es mir um Wichtigeres beziehungsweise Wesentlicheres.«

»Was erwartest du denn zu diesem Zeitpunkt über eine gute Diagnostik hinaus? Ich würde bei diesem Patienten auch an eine narzisstische Störung denken. Und es gilt, auch sein antisoziales Verhalten genauer zu betrachten. Hey, du bist doch erst ganz am Anfang der Behandlung und ich bin gespannt, was du noch alles herausfinden wirst.«

Peer merkt, dass seine Versuche, Tilmann zu beschwichtigen, überhaupt nicht fruchten. Dieser scheint wirklich mit etwas ganz anderem beschäftigt zu sein. Solch einen abwesenden Gesichtsausdruck jedenfalls hat Peer in all den Jahren noch nie bei seinem Kollegen gesehen. Ein letztes Mal versucht er, die Anspannung aus der Situation zu nehmen: »Du weißt, wir beide sind doch immer etwas missionarisch unterwegs und wollen die Welt retten. Darunter tun wir es natürlich nicht, wegen der Berufsehre und so. Aber ich werde das Gefühl nicht los, du lädst dir mit diesem Fall etwas zu viel Verantwortung auf. Ich möchte einfach, dass du mir und der ganzen Innung noch etwas länger erhalten bleibst. Oder muss sich Drama-Peer etwa Sorgen um seinen smarten Kollegen machen? Soll Mutti schon das Betäubungsgewehr mit der Hetero-Spezialspritze bereitlegen?« Mit einem bemühten Grinsen gibt Tilmann in etwas müder Stimmlage zurück: »Du weißt doch: immer für die Patienten da und nur haarscharf an der Weltformel vorbei!«

Tilmann sagt es weniger aus Überzeugung, als eher deswegen, um Peer einen Gefallen zu tun und um Ruhe vor dessen übereifrigen Analysen zu haben. Plötzlich schießt ihm wie aus dem Nichts ein Gedanke durch den Kopf, der ihn erschaudern lässt: Das war erst der Anfang. Die Katastrophe kommt noch!

Peer hingegen beschließt an diesem Abend, seinen kürzlich depressiven Einbruch während der Arbeit als Thema für das nächste Treffen zurückzustellen. Es würde das heutige Zusammensein mit Tilmann zu sehr überfrachten. Aber wenn Peer ehrlich zu sich ist, muss er zugeben, dass er bevorzugt eigenbrötlerisch mit seinen Schwächen umgeht. Er macht das Meiste am liebsten mit sich selbst aus und versteckt sich gerne hinter der Rolle des gut gelaunten Helfers.

Als wenn Tilmann doch etwas ahnt, fixiert er Peer wieder ganz wach: »Bei dir ist auch nicht alles Gold, was glänzt, mein Lieber. Du hast auch was auf dem Herzen, rückst aber mal wieder nicht damit raus!«

Peer fühlt sich erwischt und versucht, sich herauszuwinden: »Lieber Tilmann, es war einfach nur zu viel Arbeit in letzter Zeit. Du weißt doch selbst, die dunkle Jahreszeit ist unsere Hauptsaison. Aber etwas Spezielles befindet sich eigentlich nicht in meiner Warteschleife zu besprechender Themen. Und es ist ja auch schon spät geworden.« Peer trinkt den letzten Schluck Wein, stellt das Glas wieder ab und streicht sein schütteres Haupthaar zu recht. »Und wie ich Sven kenne, waren er und seine Freunde des Gesangs mit Sicherheit wieder nicht die Freunde des Aufräumens. Da wartet noch Arbeit auf mich. Glaub es mir, mein Tag ist noch nicht vorüber: Während du dich gleich schon schön an Hanna anschmiegen kannst, werde ich noch ein Schlachtfeld an Dessertschalen und Baileys-Gläschen spülen dürfen.«

»Armer, armer Homo-Peer bekommt wieder keinen Feierabend. Erst den demoralisierten Hetero wieder aufrichten, auf dem ganzen Weg zurück bestimmt die kompletten Bürgersteige vom Schnee befreien und zuhause noch selbstlos aufräumen und vielleicht endlich die Blümchentapete im Treppenhaus dranbappen?! Und morgen früh, nach lediglich zwei Stunden Schlaf, wirst du deinem Goldkehlchen Sven sicher schon die Brote geschmiert und ins Gucci-Täschchen gepackt haben und dann wartet ja auch schon die Praxis auf dich! Also Schätzchen, wer so ein Mutter-Theresa-Leben führt, muss sich aber nicht wundern, wenn er irgendwann erschöpft ist und vor allem auch aussieht wie Mutter Theresa!«

Tilmann haut sich bei dieser Vorstellung laut wiehernd auf die Schenkel und kann gar nicht mehr aufhören zu lachen. Peer versucht noch, einige Sekunden künstlich empört zu schauen, aber dann reißt es auch ihn mit und er bricht in ein schrilles Gackern aus. Peer und Tilmann verfallen dankbar in einen unerwarteten Lachkrampf, in dem sich beider Anspannung komplett löst. Sie biegen sich solange in ihren Sesseln, die Gesichter inzwischen nahezu tränenüberströmt, bis eine schlaftrunkene aber sichtlich zornige Hanna im Türrahmen auftaucht. »Seid ihr noch zu retten? Es gibt Leute mit ernsthaften Jobs und die müssen wirklich früh aufstehen und tatsächlich den Kindern die Brote schmieren!« Hanna stampft mit einem Fuß auf und stemmt demonstrativ ihre Hände in ihre schlanke Taille „Und ihr, natürlich die wahren Helden, wer könnte daran zweifeln, sitzt hier und lasst euch volllaufen und den niederen Pöbel nicht schlafen! Ich glaub, es reicht für heute! Ihr solltet euren Superhirnen jetzt etwas Ruhe gönnen und vor allem mir und dem Kind auch!«

Das war deutlich und duldet offensichtlich keinen Widerspruch. Peer und Tilmann springen, leicht verschämt wie Jungs, die man beim Zündeln auf dem Heuboden erwischt hat, auf. Während Tilmann seine Frau beruhigt und sich entschuldigt, wirft Peer im Flur seinen Wintermantel über. Mit den Handschuhen in der Hand winkt er den beiden zum Abschied zu und macht mit der anderen Hand die übliche Geste, die bedeutet, dass er Tilmann die Tage anrufen wird. Tilmann winkt zurück und auch Hanna nickt ihm versöhnlich lächelnd zu. Peer kann sich, bevor er das Haus verlässt, einen letzten Blick in den Garderobenspiegel nicht verkneifen und murmelt: »Ok, wenn schon Mutter Theresa, dann aber die junge und hübsche Variante!«

*

Theodor Konrad, er selbst hasst diesen Namen wie die Cholera, kommt in sein Apartment zurück und schlägt mit unbändiger Wut die Tür hinter sich zu. Im Merkur hat er nicht das Teil für den PC bekommen, das er für die Erweiterung unbedingt gebraucht hätte. Und er ist nicht zum ersten, sondern zum dritten Mal in zwei Wochen dort aufgelaufen. Der Verkäufer hat sich relativ schnell abfällig über ihn geäußert, obwohl Theodor Konrad sich für seine Verhältnisse um Fassung bemüht hat.

Irgendwie ist seit der letzten Therapiesitzung das Bedürfnis aufgekeimt, Herrn Braun zu beweisen, dass er in Stresssituationen durchaus auch gelassen reagieren kann. Theodor Konrad will Herrn Braun, der ebenfalls schon so selbstgefällig geschaut hat, zeigen, dass er selber Herr über aggressives oder nicht aggressives Verhalten ist. Aber der Verkäufer hat ihm nicht die Wahl gelassen. Dieser eindeutig inkompetente und gestörte Mensch, nein, dieses unfähige, maximal menschenähnliche Etwas, hat ihn in Rage versetzen wollen! Dieser eine Satz: »Das Denken überlassen Sie dann mal lieber dem Fachmann und der Fachmann bin hier ich!«, hat alle guten Vorsätze weggesprengt. Theodor Konrad hat es zwar geschafft, nicht direkt loszuschreien, dafür musste er aber in äußerster Anspannung aus dem Merkur hinaus stürmen. Sonst wäre er ausgerastet. Und so hasst er wieder alle und alles da draußen. Er ist wieder in diesem Extremzustand, in dem es nur den Unterschied zwischen weniger oder mehr hassenswerten Menschen gibt.

Und wenn aus seiner Wut Hass wird, hilft Deibel. Und heute ist eigentlich wieder so ein Tag, wo alles auf der Kippe in Richtung seiner letzten Eskalationsstufe steht.

Seit dem Für-immer-Freunde-Versprechen vor über 30 Jahren betritt sein Bodyguard machtvoll immer dann die Bildfläche, wenn jemand Theodor Konrad zu demütigen und zu vernichten versucht, so wie heute der Verkäufer. Deibel gibt sich nicht mit Verteidigung zufrieden, Deibel bläst zum Angriff! Mit seiner Hilfe lässt Theodor Konrad alle Hemmungen fallen, mutiert zum unverletzlichen Jäger und angstfreien Rächer. In diesem Zustand würde er lieber sterben, als von seinem Ziel, seiner Beute oder seinem Hassobjekt abzulassen.

Gerade will er sich also wie gewohnt Deibel hingeben, ihm komplett die Führung überlassen, als Theodor Konrad merkt, dass zum ersten Mal etwas ganz anders in ihm ablaufen will. Dieses Etwas in ihm irritiert ihn, denn es ist schlicht der bisher undenkbare Impuls, Deibel zurückzuhalten, ihm Widerstand zu leisten und die Situation selber zu lösen. Und vor allem hat er zum ersten Mal den Gedanken, die klare Frage an sich selbst:

Warum bin ich so wie ich bin? Das ist doch alles total krank und sinnlos, ein beschissenes Leben, eine einzige Katastrophe, nein, eine Aneinanderreihung von Katastrophen, hadert Theodor Konrad mit sich.

Er ist vollkommen verstört darüber, dass er so unvermittelt über sich selbst nachdenkt. Er fühlt sich wie getroffen von einer Abrissbirne der Selbsterkenntnis und er hat einen Verdacht: Das hat doch was mit dem Gequatsche von dem Braun zu tun! Diese Frage nach den sogenannten Ungereimtheiten in seinem Leben und den Wurzeln der Aggression: was denn für Ungereimtheiten? Was denn für Wurzeln? Der kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber was ist, wenn er recht hat und es doch Hoffnung auf Änderung gibt? Vielleicht sollte er sich erforschen? Vielleicht will er sich ja sogar ändern, um ein besserer Mensch zu werden?

Nur Sekunden später meldet sich Deibel unaufgefordert mit einschüchternder Wucht. Ein regelrechter Schwall ergießt sich über Theodor Konrad. »Was soll das denn werden, bitte schön? Ein Anfall von Autonomie oder so´n Scheiß? Was bildest du dir ein, wer du ohne mich bist? Ich sag dir, wer du ohne mich bist: ein Niemand, ein Nichts, ein Opfer! Ich fasse es nicht, wie undankbar du bist! Ich übernehme in 30 Jahren die Drecksarbeit für dich und besorge dir sogar die Weiber und was weiß ich alles? Und du hast nichts Besseres zu tun, als mich in Frage zu stellen, nur weil so ein Arsch von Therapeut dich einmal freundlich anlächelt und seine pseudokompetenten Fragen stellt?« Deibel ist entsetzt und seine Stimme überschlägt sich: »Okay, du willst alles über die Wurzeln deines, gelinde gesagt, suboptimalen Lebens wissen? Das kannst du haben! Eigentlich wollte ich dir das nie antun müssen, aber wenn du danach schreist, bekommst du es auch. Und es wird dir nicht gefallen, was ich dir gleich zeige, aber unterstehe dich, rumzuheulen! Und glaube mir, ich mach dir das Leben zur Hölle, wenn du bescheuerte Heulsuse damit zu Papi Braun läufst!«

Theodor Konrad protestiert schwach: »Bitte nicht wieder so eine grausame Drei-D-Animation von früher! Tu mir das nicht an!« Aber er ahnt, dass er Deibel zu sehr provoziert hat. Dieser wird unerbittlich zurückschlagen.

Damals kam es schon bei seiner Geburt zu Komplikationen, sodass seine Mutter heute noch unter den Folgen leidet. Sie hat immer wieder Schmerzen, die sie daran erinnern, was bei der Geburt ihres Sohnes passierte, Schmerzen die sie daran erinnern, dass sie nach der Geburt kein zweites Kind mehr bekommen konnte. Es erinnert sie auch daran, dass sie seitdem kein unbeschwertes Liebesleben mehr mit ihrem Ehemann haben konnte.

Die Geburt war ein regelrechter Gewaltakt nach einer schwierigen Schwangerschaft. Sämtliche romantischen Vorstellungen über die werdende Mutter versanken im Grunde schon im Ozean der über Monate anhaltenden Übelkeit. Irgendwann hörte Frau Wolf auf, die Tage zu zählen, an denen sie stundenlang vor der Toilette kniete, mit nicht enden wollenden Magenkrämpfen oft auch kauerte. Ihr Mann war hilflos und flüchtete immer häufiger in die Arbeit. Die blasse junge Frau, die er dann nach immer später werdendem Feierabend zuhause vorfand, war ein ungeschminktes, verschwitztes Bild des Elends, das ihn wahlweise mit teilnahmslosem oder vorwurfsvollem Blick aus verquollenen Augen empfing. In Herrn Wolf entstand damals schleichend eine uneingestandene Wut auf das Wesen, das in seiner vormals attraktiven und lebenslustigen Frau heranwuchs und im Begriff war, sie von Innen heraus unaufhaltsam aufzuzehren. Dieses kleine Monster degradierte seine Frau von dem leidenschaftlichen und hübschen Teenager zu einem übelriechenden biologischen Fortpflanzungsgefäß und nahm es gnadenlos in seinen Besitz.

Herr Wolf, Theodor Konrads Vater, fügte sich zunehmend resigniert in die Rolle des funktionierenden Ernährers. Als Liebhaber wurde er in schmerzlicher Weise überflüssig. Seine Frau erstickte jeden Versuch der Annäherung im Keime und er zog sich zunehmend enttäuscht zurück. Und eine innere Stimme sagte ihm, dass er seine Frau in der früheren Form nie zurückbekäme. An diesem Punkt der Erkenntnis wurde aus ohnmächtiger Wut und tiefer Kränkung brennender Hass auf das ungeborene Kind. Herr Wolf wollte all das so nicht, aber sein Leben, seine Frau und jetzt auch endgültig seine Gedanken und Gefühle entglitten ihm. Zum einzigen Trost, und anfangs erschrak er noch darüber, wurde ihm der Gedanke, er würde sein Kind dafür irgendwann bestrafen und es ihm heimzahlen.

Ohne dass die werdenden Eltern noch über Wesentliches sprachen, verband sie als letztes die Hoffnung, es könne schlimmer nicht kommen. Aber es kam schlimmer: Die Geburt erlebte Frau Wolf endgültig als einen Albtraum, aus dem sie nicht mehr zu erwachen drohte. Ihre unaufhörlich gellenden Schreie der Angst und des Schmerzes drangen vom Kreißsaal noch bis zur Wöchnerinnenstation herauf und ließen die Frauen hier blass und sprachlos werden. Unten, am Ort des Geschehens, kämpfte ein Team um eine Oberärztin und die Hebamme hektisch um das Leben der Mutter und des Kindes. Als Frau Wolf nach 16 Stunden Kampf und Wehen mit letzter Kraft verzweifelt versuchte, ihren Sohn durch den engen Geburtskanal zu schieben, entstand ein Riss in ihrer Gebärmutter. Ihr Kreislauf stürzte ab und die Herztöne des Kindes wurden abrupt sehr schwach. Bei dem dann folgenden Notkaiserschnitt begann die Oberärztin in all ihrer Panik zu schneiden, kurz bevor die Narkose ihre volle Wirkung entfalten konnte. Den folgenden Schrei ihrer Patientin sollte sie den Rest ihres Lebens nie vergessen, aber jede Sekunde des Wartens, hätte beide Leben beenden können. Also schnitt sie weiter. Frau Wolf wurde ohnmächtig. Ärztin und Hebamme ergriffen in einem Krater voller Blut, der einmal ein Unterleib war, das Kind und rissen es aus dem Körper seiner Mutter heraus. Sofort machte sich die Ärztin an die Blutstillung in der verletzten Gebärmutter. Notdürftig mit Gefäßklemmen und saugenden Tüchern versorgt, wurde die bewusstlose Frau Wolf in die Chirurgie gebracht, vorbei an dem vor Entsetzen gelähmten Herrn Wolf. Ungläubig schaute er der hinweg rasenden blutverschmierten Liege hinterher, auf der er seine wie massakriert aussehende und vor allem reglose Frau liegen sah. Niemand hatte ihn informiert. Im Kreißsaal versuchte die Hebamme derweil, die Atemwege des blau angelaufenen Jungen von Blut und Schleim zu befreien. Fast hatte sie die Hoffnung aufgegeben, als eher ein würgendes Krächzen und dann ein elendes Wimmern als ein Schrei aus der Kehle des Jungen drangen. Dann riss er die Augen auf und die Hebamme sah in seinem Blick eine unglaubliche Unruhe und Anspannung. Fast erschrak sie über diesen Blick, wenn sie sich nicht verboten hätte, über einen Säugling erschreckt zu sein. Theodor Konrads Schicksal war es, die nächsten drei Tage ohne Kontakt zu seiner Mutter auf der Kinderintensivstation zu verbringen. Frau Wolf wurde zwar unter der Aufbietung zahlreicher Blutkonserven gerettet, aber jetzt lag sie ihrerseits ohne Bewusstsein zwischen piependen Überwachungsapparaturen auf der Intensivstation.

Herr Wolf schaute jeden Tag nur einmal kurz und eher pflichtbewusst nach seinem Sohn und ertrug den Anblick des sich permanent windenden und greinenden Säuglings kaum. Auch gut gemeinte Kommentare der Schwestern über den sehr willensstarken und lebhaften Jungen erreichten Herrn Wolf nicht. Dieses Kind konnte er nicht lieben, denn es hatte seine Ehe zerstört und seine Frau so gut wie umgebracht.

Frau Wolf hingegen entwickelte ein starkes Verlangen nach ihrem Kind, sobald sie wieder bei Kräften war. Als ihr der Kleine das erste Mal vorsichtig auf die Brust gelegt wurde, war sie überwältigt von ihren Muttergefühlen. Auf der Station erwies er sich schnell als Schreikind und lies sich auch jetzt von seiner Mutter kaum beruhigen. In seinem nicht enden wollenden Bewegungsdrang trat er dann unglücklich in die frisch verbundenen Narben im Unterleib seiner Mutter. Frau Wolf war wie von Sinnen vor Schmerz und stieß das Kind instinktiv weg. Der vollkommen entnervte Vater ergriff zornig seinen Sohn, schrie ihn an und schüttelte ihn. Die entsetzte Kinderkrankenschwester entwand ihm schnell den Kleinen und brachte ihn zurück zur Kinderstation.

»Tja, und so hat damals alles seinen tragischen Lauf genommen mit dir als Schreikind, das von seinem Vater gehasst wurde und dessen Mutter zur überbehütenden Glucke mutierte. Und das war ja erst der Anfang! Reicht dir das erst mal an Einblicken oder möchtest du noch eine Zugabe aus den Tiefen des Archivs?«, fragt Deibel höhnisch, vermeidet es aber, weiter inquisitorisch auf seinen Schützling einzureden.

»Nein, Deibel«, stammelt Theodor Konrad fast flehentlich. »Bitte hör auf, mich zu quälen!«

Was Theodor Konrad an blutigen, aggressiven und trostlosen Impressionen aus seinem eigenen Anfang gerade gesehen und gehört hat, zeigt ihm erneut schlagartig, wie sehr sein Leben im Grunde seit seiner Zeugung unter einem ausgesprochen schlechten Stern steht. Resignation überwältigt ihn. Gerade hat er über Veränderung nachzudenken begonnen und fast im gleichen Moment hat Deibel wieder alles plattgewalzt. Er fühlt wieder diesen Schmerz, der ihn innerlich fast zerreißt. Es ist der Schmerz der Aussichtslosigkeit, der ihn immer dann ereilt, wenn er einen Moment von Hoffnung erlebt und dieser dann wieder zerplatzt wie ein prall aufgeblasener Luftballon

»Siehst du, was ich meine?« Deibel spricht jetzt verständnisvoll, fast liebevoll, so liebevoll, wie er eben kann. Höchst manipulativ nutzt er die Gunst des Momentes. Deibel liebt den Wechsel von Zuckerbrot und Peitsche im Umgang mit Theodor Konrad. Er liebt es, wenn er die Fäden der Macht in seinen Händen hält und sein Schützling ihm ausgeliefert ist. Dann kann er sich sogar großzügig geben.

»Du kannst gerne weiter zu Papa Braun gehen. Warum nicht? Aber du weißt, ich meine es gut mit dir und ich möchte dich vor Enttäuschungen schützen. Gehe weiter zur Therapie, alle gehen ja heute in eine Therapie, aber rechne jederzeit mit einer Enttäuschung! Denn mach dir bitte nichts vor.« Theodor Konrad sieht den drohend winkenden Finger von Deibel vor seinem geistigen Auge. »War es jemals wirklich anders, als dass alles in Enttäuschungen endete? Und wer war dann da? Wer war als Einziger immer da? Ich war immer für dich da! Denk nach! Hattest du jemals einen verlässlicheren Freund als mich? Also überleg dir gut, ob es wirklich ohne mich geht! So, genug gepredigt, Ich lasse dich mal in Ruhe und komme bei Gelegenheit wieder!«

»Nein, geh nicht!«

Theodor Konrad liegt inzwischen zusammengerollt auf dem Boden. Er krallt sich in den unteren Fransensaum der fleckigen Tagesdecke auf dem Sofa. Er möchte weinen, aber er kann nicht.

»Geh nicht weg, Deibel! Was soll ich denn dann tun?«

Aber Deibel antwortet für heute nicht mehr, er verzieht sich in tiefere Windungen in Theodor Konrads Gehirn, die außerhalb dessen Bewusstseins liegen.

Deibels Bild in Theodor Konrads Bewusstsein löst sich vollständig auf. Und Theodor Konrad fühlt sich wieder so allein und voller Todesangst, wie am ersten Tag seines Lebens.

*

»Hey, Doc. Wo ich gerade bei dir bin, würde ich gerne mit dir über Theodor Konrad Wolf sprechen wollen.« Tilmann hat eine Routineuntersuchung bei seinem Hausarzt, mit welchem er sich gut versteht. Über die Jahre hatte sich zwischen ihnen eine Art Freundschaft entwickelt. Zu Anfang war Tilmann ein normaler Patient bei seinem Arzt. Als der Hausarzt erfuhr, dass Tilmann Psychotherapeut ist, schickte der Arzt immer mehr Patienten zur Behandlung zu ihm. Durch die gemeinsamen Patienten hatten beide auch immer mehr Kontakt miteinander und stellten dabei diverse Gemeinsamkeiten fest.

»Oh, Theodor Konrad Wolf! Das ist ein echter Knaller! Ich denke, bei dem musst du aufpassen. Ich kenne ihn schon einige Jahre, allerdings kommt er nicht so häufig zur Behandlung zu mir. Er fragte mich kürzlich nach einem Coach oder Psychologen, da er der Überzeugung ist, diesen für seine Arbeit zu benötigen. Er hatte bei seinen letzten Anstellungen immer wieder Probleme bei der Arbeit, ist aber der Überzeugung, dass es nicht an ihm liegen kann, da er sich für einen Helden hält.«

»Sein Größenwahn ist mir auch schon aufgefallen«, gibt Tilmann zurück.

»Ich finde Herrn Wolf merkwürdig, komisch, unnahbar. Ich habe das Gefühl, er hat eine ganze Menge zu verheimlichen. Ich habe ihn beim Erstkontakt, mehr zufällig, zu seinem familiären Umfeld befragt. Dem wich er aus. Er gab an nur wenig Zeit zu haben und ging. Auch bei späteren Kontakten konnte ich nicht viel aus ihm herausbekommen. Ebenso scheint sein Beziehungsleben fragwürdig zu sein. Eine feste Partnerschaft hat er nicht, scheint aber wechselnde Frauengeschichten zu haben. Von denen erzählt er aber gerne etwas.«

»Vielleicht bekomme ich da mehr heraus, denn mir hat er schon eine Freundschaft angeboten und möchte sich mit mir privat treffen. Hey Doc, vielleicht sollten wir uns zu dritt treffen, dann können wir eine Runde Skat spielen«, Tilmann zieht die Augenbrauen hoch und grinst breit über sein Gesicht.

»Klar, sicher und wir treffen uns dann bei ihm. Wundere dich nicht, wenn der uns am Ende des Abends den Kopf abgeschlagen hat, nur weil wir uns einmal beim Zählen geirrt haben.«

Beide müssen herzhaft lachen.

»Nein mein Lieber. Pass bei Herrn Wolf gut auf, der ist schwierig und verheimlicht mir viel zu viel. Ich denke, wir können bei ihm auch eine Depression diagnostizieren. Allerdings ist das nur ein Eindruck von mir. Um diesbezüglich eine klare Diagnose stellen zu können, hätte er auf meine Fragen klarer antworten müssen, aber dazu hatte er scheinbar keine Zeit oder kein Interesse«, sagt Tilmann und doziert hoch konzentriert weiter.

»Menschen mit narzisstischen Störungen sind stets schwierig. Sie kommen auch nicht wegen des Narzissmus‘ in Behandlung, sondern häufig wegen einer Depression.«

»Was auch nicht verwunderlich ist…«, fügt der Arzt ein.