21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

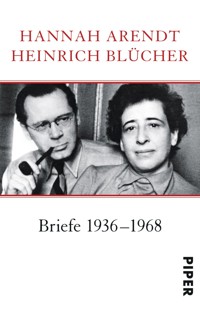

Die Briefe zwischen Hannah Arendt und ihrem Mann Heinrich Blücher gehören zu den instimsten und offensten Gesprächen, die von zwei Liebenden in diesem Jahrhundert dokumentiert sind. Diese Briefe sind das persönlichste Dokument aus dem Nachlass der Philosophin, und sie zeigen eine bisher unbekannte Hannah Arendt: verletzbar, anhänglich, zärtlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Briefe 1936–1968« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2023

© Hannah Arendt Bluecher

Literary Trust, Lotte Köhler, Trustee, New York 1996

© der Einführung: Lotte Köhler 1996

© der deutschsprachigen Ausgabe:

Piper Verlag GmbH, München 1996

Covergestaltung: Büro Hamburg, Andreas Rüthemann Fotos

Covermotiv: Lotte Köhler, New York

Herausgegeben von Lotte Köhler

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Einführung

Editorische Vorbemerkung

Erster Teil: August 1936 bis Oktober 1938

Zweiter Teil: September bis Dezember 1939

Dritter Teil: Juli bis August 1941

Vierter Teil: August 1945 bis August 1948

Fünfter Teil: November 1949 bis Juni 1951

Sechster Teil: März 1952 bis August 1953

Siebter Teil: Februar bis Juni 1955

Achter Teil: September bis Dezember 1955

Neunter Teil: Oktober bis November 1956

Zehnter Teil: Mai bis Oktober 1958

Elfter Teil: September bis Oktober 1959

Zwölfter Teil: Februar bis Juni 1961

Dreizehnter Teil: Februar bis März 1963 und September 1968

Eine Vorlesung aus dem Common Course von Heinrich Blücher

Hannah Arendt

Heinrich Blücher

Hannah Arendts Reisen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Einführung

Unter den im letzten Jahrzehnt aus dem Nachlaß veröffentlichten oder im Erscheinen begriffenen Briefwechseln von Hannah Arendt (mit Karl Jaspers, Mary McCarthy, Kurt Blumenfeld, Hermann Broch, Martin Heidegger) nimmt die Korrespondenz mit ihrem Mann Heinrich Blücher eine besondere Stelle ein. In keinem der anderen Briefwechsel sprechen die Teilnehmer mit einer solch selbstverständlichen Vertrautheit und schrankenlosen Offenheit zueinander und schließen Themen und Personen ein, die sonst gar nicht oder nur in abgeschwächter, gemilderter Darstellung auftauchen. Ob sie über die persönlichsten menschlichen Dinge schreiben, ob über Kunstwerke, Städte und Natur oder über weltpolitische Ereignisse, sie sprechen die Sprache vorbehaltloser Partnerschaft.

So stellt dieser Briefwechsel durch seine Unmittelbarkeit eine aufschlußreiche Ergänzung zum bisher Veröffentlichten dar. Er ist vielleicht das persönlichste Zeugnis aus dem Nachlaß, das Hannah Arendt auch in ihrer Verletzbarkeit, in ihrer menschlichen Anhänglichkeit und weiblichen Zartheit erkennen läßt. Über drei Jahrzehnte dokumentiert er die dauerhafte Bindung einer erfüllten Lebensgemeinschaft, einer Liebesbeziehung und Ehe als Ort der Zuflucht in finsteren Zeiten.

Die Korrespondenten – sie war 29 Jahre alt, er 37 – lernten sich im Frühling 1936 in Paris kennen, wohin beide 1933 aus Berlin geflüchtet waren: Hannah Arendt nach kurzer Haft wegen angeblich illegaler Tätigkeit für eine zionistische Organisation, Heinrich Blücher als Mitglied der kommunistischen Partei auf dem Weg über Prag. Der Briefwechsel setzt kurz danach im August 1936 ein, als Hannah Arendt zur Gründung des jüdischen Weltkongresses nach Genf fuhr. Zu der Zeit waren beide noch mit anderen Partnern verheiratet, Hannah Arendt mit Günther Stern (Günther Anders) und Heinrich Blücher mit Natalie Jefroikyn (vgl. S. 299, Anm. 2). Sie konnten erst nach den 1937 und 1938 erfolgten Scheidungen im Januar 1940 heiraten.

Die Briefe der ersten Phase verraten bei allem Gefühlsüberschwang Unsicherheit über die Verläßlichkeit des gegenseitigen Engagements und Zweifel an der Möglichkeit einer dauernden Verbindung. So antwortet Arendt auf Blüchers Einladung, sich »in den dritten Sessel« zu setzen – auf dem zweiten hat sein bester Freund Platz genommen –, mit dem Einwand: »Du hast selbst gesagt: Alles spricht dagegen. Was ist dies ›alles‹ … denn anderes, als daß wir keine gemeinsame Welt haben werden« (S. 45). Sie kommt aus der bürgerlich assimilierten Welt, und im Mittelpunkt ihrer Interessen und Tätigkeiten stehen zu der Zeit ihre Arbeit für die Youth Aliyah und damit zusammenhängende jüdische Angelegenheiten; Blücher ist nichtjüdischer, proletarischer Herkunft, und seine Pariser Tage sind mit Weltrevolutionsträumen und den Vorbereitungen auf Diskussionen mit kommunistischen Freunden ausgefüllt.

Das spiegelt sich bereits zu Beginn in deutlichen Stellungnahmen: Mit einer langen Epistel zur Judenfrage ruft Blücher als »bescheidener Schüler des großen Wunderrabbis« Karl Marx nach einer »jüdischen Kampftruppe gegen den Faschismus in Spanien«, er wünscht die »Volkwerdung« der Juden im Rahmen der kommunistischen Weltrevolution herbei und will Palästina durch jüdische Arbeiter, »zusammen mit den arabischen Arbeitern und Werktätigen«, »von den englischen Räubern« befreit sehen (S. 57 und 53 f.). Dem stellt Arendt nüchtern und realistisch historisch-politische Perspektiven entgegen. Es könne keine »Identifizierung« der Juden mit der internationalen Arbeiterklasse geben, denn die Juden seien kein Volk »wie andere Völker«, »klare eindeutige Interessenpolitik« sei vonnöten, und Palästina stehe »im Mittelpunkt unserer nationalen Aspirationen«, »weil das verrückteste aller Völker sich 2000 Jahre lang damit vergnügt hat, das Vergangene in der Gegenwart zu halten, weil ihm ›die Trümmer Jerusalems gleichsam im Herzen der Zeit gegründet sind‹ (Herder)« (S. 58).

Am Ende ihres Genfer Aufenthaltes sind zwar Hannah Arendts Zweifel an der Möglichkeit einer dauernden Verbindung »nicht weggepustet«, auch nicht die »Tatsache«, daß sie noch verheiratet ist. Aber für den Anfang scheint es genug: »Wir wollen es versuchen – um unserer Liebe willen« (S. 59). In den folgenden Jahren verblaßt die Bedeutung der gegensätzlichen Herkunftswelten vor dem Bewußtsein der Zusammengehörigkeit: »daß ich so schön klar weiß, wie ich zu Dir gehöre« (S. 77). In der Liebe zu Blücher findet sie Zuflucht und Schutz vor einer Grundbefindlichkeit ihres Lebens: dem immer wieder auftauchenden Gefühl der Ungeborgenheit, dessen frühestes Zeugnis die autobiographische Prosa-Skizze »Die Schatten« ist, die sie 1925 einem Brief an Heidegger beilegt. Darin zeichnet sie, von Schwermut bedrückt, in scheinbar distanziertem Ton ihre Gefühlswelt als von großer Verletzlichkeit bedroht und von der »Angst vor der Wirklichkeit … vor dem Dasein überhaupt« beherrscht. Zwölf Jahre später scheint diese Angst gebannt. »Liebster«, schreibt sie an Blücher, »ich habe immer gewußt – schon als Gör –, daß ich wirklich nur existieren kann in der Liebe. Und hatte gerade darum solche Angst, daß ich einfach verloren gehen könnte … Und als ich Dich dann traf, da hatte ich endlich keine Angst mehr … Immer noch scheint es mir unglaubhaft, daß ich beides habe kriegen können, die ›große Liebe‹ und die Identität mit der eigenen Person. Und habe doch das eine erst, seit ich auch das andere habe. Weiß aber nun endlich auch, was Glück eigentlich ist« (S. 83).

Heimatlos, ungeborgen, verloren sein in der Welt: Die Angst wird immer wieder aufbrechen – »ich bange mich unsinnig« (124), »man soll sich nicht trennen. Es ist Wahnsinn« (S. 128) – und findet Beruhigung nur im beschwichtigenden Zuspruch ihres Mannes, in den handgreiflich gegenwärtigen Briefen – »wie ich auf Deinen Brief gewartet habe, kannst Du Dir gar nicht vorstellen. Das ist das Band, das mir immer wieder klarmacht, daß ich nicht verlorengehen kann« (S. 337) – und in der Beschwörung ihres Zufluchtsortes: »Stups – um Gottes willen die vier Wände, die Du bist« (S. 208).

Bis zu welchem Exzeß sich Hannah Arendts quälende Erfahrungen emotioneller Unsicherheit steigern konnten, zeigt der »bitterböse Brief« (S. 205), den sie noch nach neunjähriger Eheerfahrung an Blücher schrieb, als er die verabredete Briefschreibzeit nicht eingehalten hatte. Sie könne nicht »so in der Welt wie ein verlorengegangenes Rad am Wagen herum … sausen, ohne jegliche Verbindung mit einem Zuhause, mit etwas, worauf Verlaß ist« (S. 200), und sie hält ihm, »verbittert« darüber, »wie es einem gehen kann«, das Beispiel ihrer Freundin Anne Weil vor Augen, die »ihr Leben lang« zwei Undankbare ernährt habe, Mann und Schwester.

Blücher, der zu dieser Zeit ziemlich krank gewesen war, ist tief getroffen durch die »merkwürdigen Vergleiche«, die ihm »metaphysisch unbegreiflich« sind, schließt aber dennoch nachsichtig und versöhnlich: »Sei nicht unruhig und unglücklich. Dein Haus hier steht und wartet auf Dich. Und keinerlei Gespenstersonate wird hier gespielt« (S. 204). In seinem nächsten Brief nimmt er das Thema wieder auf, gesteht: »Gewiß bin ich der Mann, der nicht fähig ist to make a living«, versichert ihr, daß »kein gesprochenes und kein geschriebenes Wort« zwischen ihnen stehe, und erinnert sie an seine eigene Heimatlosigkeit, die er »voll erfahren und akzeptiert« habe: »Ich … konnte immer sagen ›Wo ich bin, da bin ich nicht zu Hause‹. Dafür habe ich aber auch mir in dieser Welt hier …, mitten hier in ihr, ein ewiges Zuhause gegründet durch Dich und Freunde« (S. 212 f.).

Auch kleine, alltägliche Anlässe können, wenn Blücher nicht zugegen ist, Hannahs emotionelles Gleichgewicht erschüttern und sie »wieder so verletzbar wie früher« werden lassen. So ist sie einmal »vollkommen bis zu Tränen verzweifelt … einfach verletzt« bei der Lektüre der, wie sie es nennt, »wirklich unerhört vulgären Kommentare« zu einem Gedicht in einer amerikanischen Nietzsche-Ausgabe (S. 337).

Man mag die in diesen Briefen hervortretende emotionelle Unsicherheit auf Hannah Arendts sensible Natur zurückführen und auf die Erfahrungen ihrer Kindheit: als Siebenjährige Verlust des Vaters, als Achtjährige bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges Flucht, wenn auch zeitlich begrenzt, aus Königsberg nach Berlin. Daß beiden Ehepartnern für immer eine besorgte Einstellung zu den Ausbrüchen von »sogenannter Weltgeschichte« (S. 230, 453), wie sie ironisch sagten, blieb, ist die nur allzu begreifliche Folge der entscheidenden Erlebnisse ihres erwachsenen Lebens: der Flucht aus Deutschland, der Emigrationsjahre in Paris, der Erfahrung der Internierungslager 1939 und 1940 (vgl. S. 93–106), der Flucht aus Frankreich 1941 und des Neubeginns in Amerika, einem fremden Land mit fremder Sprache, als Staatenlose (bis 1951 bzw. 1952).

Selbst nach Jahren unbedrohten Lebens in den Vereinigten Staaten fühlten sie sich keineswegs sicher. Als im Mai 1952 der Deutschlandvertrag abgeschlossen wurde, fürchtete Blücher sogleich mögliche Störungsaktionen der Russen, durch die seine Frau »plötzlich in der Falle« sitzen könnte (S. 266), und Hannah beschloß, »unter diesen Umständen« nicht, wie geplant, nach Berlin zu fliegen (S. 280). Der Rücktritt Malenkows 1955 »erschreckt« Blücher, und Schlimmeres befürchtend, nennt er vorsorglich Bard als »Treffpunkt« »in irgendwelchem Ernstfalle« (S. 341). Bei der Nachricht von der Ungarischen Revolution überlegte Arendt, ob sie nicht »Hals über Kopf« abfliegen sollte (S. 453). Als der Vietnamkrieg sich in den sechziger Jahren verschärfte und sie meinte, innenpolitische Unterdrückung fürchten zu müssen, erwog sie nicht nur die Möglichkeit der Auswanderung in die Schweiz, sondern sogar auch die Rückgewinnung eines deutschen Passes. Dieser unterschwellig vorhandenen Vorstellung des Wiederflüchtenmüssens setzten beide Ehepartner die unbedingte Verläßlichkeit des »ewigen Zuhauses« in der bewahrenden Liebe und Freundschaft ihrer Ehe entgegen.

Hannah Arendts leichte emotionelle Störbarkeit, »der Schleier der Sorge«, der ihr oft »das schöne Tageslicht verhüllt«, ihre »Überempfindlichkeit« (S. 137) scheinen in auffallendem Gegensatz zu der selbstbewußten Unerschrockenheit ihres öffentlichen Auftretens zu stehen, entsprechen aber einer Seite ihrer Natur, die dieser Briefwechsel bezeugt: ihrer Scheu vor öffentlicher Exponierung, ihrer Vorliebe für ein ins Private zurückgezogenes Leben, das ihr die Konzentration auf produktive geistige Arbeit ermöglichte. »Kein Erfolg hilft mir über das Unglück, ›im öffentlichen Leben‹ zu stehen, hinweg« (S. 353). So gerne sie lehrte und mit ihren Studenten diskutierte – »es macht Spaß« (S. 360) –, dem täglichen Eingebundensein in den akademischen Lehrbetrieb und den damit verbundenen administrativen Aufgaben fühlte sie sich nicht gewachsen. »Ich kann nicht zu gleicher Zeit schreiben und lehren; dies sind zwei Tätigkeiten, die sich fundamental entgegenstehen und die ich zu verbinden nicht das Talent habe« (S. 384).

Was ihr bei öffentlichem Auftreten zu Hilfe kommt, sind gute Manieren ihrer Gesprächspartner. Die »äußerste Höflichkeit« der kalifornischen Studenten empfindet sie als »wahre Erholung« »nach der New Yorker und jüdisch-Brookliner Formlosigkeit«: »das ist halt doch wichtig für mich« (S. 338). Ein unverkennbar konservativer Zug drückt sich auch in ihr selbstverständlich gewordenen Sitten aus; sie möchte nach dem Tode ihrer Mutter Schwarz tragen, was ihr »nicht mehr Modesache« ist, sondern »so eingefleischte Konvention, daß sie zweite Natur geworden scheint« (S. 158, 162). In eklatanter Opposition zu allen modernen Auffassungen steht ihre Überzeugung vom mangelhaften Status alleinstehender Frauen: »Glaub mir, mein Herz, die Weiber können nur in einer Ehe leben« (S. 471).

Während Hannah Arendts Leben und Person durch Biographie, Monographien, Briefwechsel und Interviews weitgehend bekannt und diskutiert sind, haben selbst Kenner ihrer Werke allenfalls eine vage Vorstellung von dem Menschen, mit dem sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hat. Um so deutlicher lebt er in der Erinnerung derer, die ihn kannten, vor allem seiner Schüler, denen er in Gestalt und Gespräch als ein wiedererstandener Sokrates erschien. Noch fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tode versuchen sie, der Nachwelt seine Lehren zugänglich zu machen, die als während der Vorlesungen festgehaltene Bandaufnahmen in der Bibliothek seiner Wirkungsstätte, des Bard College, liegen.

Blücher war ein politisch versierter Philosoph, der durch die Originalität seiner Gedankengänge und ihre glänzende Darbietung beeindruckte. Ein vielbelesener Autodidakt, eignete er sich – im Berliner Arbeitermilieu ohne seinen vor der Geburt des Kindes verunglückten Vater aufgewachsen – von Jugend auf eine erstaunliche philosophische und ästhetische Bildung an und ebensolche historischen Kenntnisse. Ein glücklicher Zufall – bei einem Vortragsabend in Alcopleys Malerklub in Greenwich Village waren im Februar 1950 die Redner über ein kunsthistorisches Thema ausgefallen, und Blücher konnte einspringen – versetzte ihn in die Lage, die Zuhörer durch seine mit überzeugender Rhetorik und der Geste des begnadeten Redners vorgetragenen Kenntnisse so zu beeindrucken, daß er zu weiteren Vorträgen eingeladen wurde. Im Herbst 1950 erhielt er denn auch, vermittelt durch Alfred Kazin (S. 227), einen Lehrauftrag an der New School for Social Research und begann dort seine Vorlesungen über Kunstgeschichte und Philosophie. Und was in Europa kaum denkbar wäre, wurde danach in Amerika möglich: Ein hochbegabter, durch kein Abitur ausgewiesener, durch keine Universität systematisch geschulter philosophischer Amateur wurde Professor (1952–1967) am Bard College im Staate New York, das ihm nach seiner Emeritierung im Juni 1968 den Ehrendoktor verlieh.

Er lehrte Philosophie durch Philosophieren, ohne Manuskript, »jedes Wort im Kopf, mit einer Konzentration, die die ganze Klasse ergreift«, wie Hannah Arendt am 1. April 1951 voll Stolz an Kurt Blumenfeld schreibt. Im klaren Bewußtsein der Grenzen seiner Fähigkeiten, die das Talent zum diskursiven Schreiben ausschlossen, versuchte Blücher, seine »ungeheuerliche schriftstellerische Unbegabung immer aufs neue zu überwinden« (S. 117). Vor Beginn seiner Lehrtätigkeit bekannte er in einer bewegenden Passage eines Briefes: »Die gute Fee hat gesprochen, ›der Junge soll Urteilskraft haben‹, und die böse Fee hat unterbrochen und den Satz beschlossen, ›und sonst nichts‹. Dabei bleibt es wohl« (S. 211).

Um trotz fehlender Veröffentlichungen eine Vorstellung seines Denkens zu ermöglichen, das nur unvollständig im Briefwechsel zum Ausdruck kommt, aber für Hannah Arendts Entwicklung ihrer Gedanken von unschätzbarem Einfluß war, wird in dieser Ausgabe, den Briefen folgend, seine einzige gedruckte philosophische Rede mitgeteilt: »Eine Vorlesung aus dem Common Course« (vgl. S. 567–580).

Heinrich Blücher sah die Philosophie im Verlauf ihrer Geschichte unter einem doppelten Aspekt: auf der einen Seite als systembildende und Illusionen erzeugende, gültige Wahrheit beanspruchende, Herrschaft stabilisierende Metaphysik, auf der anderen als systeminfragestellendes, Illusionen zerstörendes, freies, kritisches Philosophieren. Die erstere Philosophie hat Tradition begründet und Geschichte gemacht: als Metaphysik der Schulen, als Magd der Theologie, als sich absolut setzende neuzeitliche Wissenschaft, als totalitäre Ideologie. Das freie Philosophieren, immer wieder durch Desillusionierung neu aufbegehrend gegen den Systemzwang, ist dagegen eher eine Möglichkeit und Aufgabe geblieben, zwar durch kritische Denker seit Sokrates und bis zu Kant und Nietzsche eindrucksvoll vertreten, aber ohne konkrete historische Kontinuität in Staat und Gesellschaft.

Blüchers frühe Briefe an seine Frau lassen erkennen, daß sich im Laufe der vierziger Jahre die Grundüberzeugungen seines Nachdenkens, auf denen seine sich anschließende Lehrtätigkeit als Professor für Philosophie sowohl an der New School for Social Research wie am Bard College aufbaute, immer deutlicher herausbildeten. Dazu gehörte insbesondere der Gedanke vom Ende der traditionellen abendländischen Philosophie nach einem langen historischen Prozeß der Auseinandersetzung mit sich selbst: »Die Philosophie wird beendet«, so im Brief vom 29. Juli 1948, »indem sie endlich die Wahrheit über die Wahrheit sagt und sich damit ihrer Illusionen begibt, auf weitere Traumproduktion verzichtet« (S. 159).

Die Preisgabe aller theologischen und metaphysischen Illusionen ist im gegenwärtigen Stadium der Geschichte gleichbedeutend mit der Erfahrung des Nihilismus: »Wir leben in einem nihilistischen Zeitalter« (S. 567). Darum ist die Konfrontation mit dem Nihilismus die unerläßliche Voraussetzung für einen geschichtlichen Neuanfang nach der großen Katastrophe. Sich ernsthaft mit dem Nichts einzulassen, um den Nihilismus zu überwinden, erfordert, sich nicht dem »Mythos des Nichts« zu unterwerfen, der abermals eine Illusion, einen weiteren metaphysischen Traum darstellt: »Wie gut kann man sich doch anbeten, wenn man an das Nichts glaubt« (S. 143). Nicht im theoretischen Denken, nur im verantwortlichen Handeln ist für Blücher der Nihilismus zu überwinden. Über ihn hinauszugelangen setzt voraus, durch ihn hindurchgegangen zu sein.

Schon 1946 hatte Heinrich Blücher in einem Brief an seine Frau betont, daß er es »philosophisch vollkommen ernst« meine, wenn er vom »Bruch mit dem ›abendländischen Denken‹« spreche (S. 144). Diese provozierende Rhetorik impliziert nichts geringeres als die radikale Forderung, daß die Philosophie der geschlossenen Systeme und absoluten Wahrheiten (Mythen als »Idol-logien« [S. 143], Theologie, Metaphysik, verabsolutierte Wissenschaft, alle modernen Ideologien) durch infragestellendes, Illusionen zerstörendes Philosophieren (sokratisches kritisches Neudenken im Bewußtsein des Nicht-Wissens) abgelöst werden müsse. Nicht anders sei der Menschheit in unserem Jahrhundert der Kriege und Revolutionen zu helfen. Denn es sei dies der Weg des Fortschritts im Bewußtsein der Freiheit, der allein die Voraussetzung auch der Etablierung politischer Freiheit werden könne. Die geschlossenen Systeme und Ideologien bergen in sich das Potential der Tyrannei. Ihr Ausschließlichkeitsanspruch macht sie geeignet, als Werkzeuge politischer Macht und Gewaltherrschaft zu fungieren.

»Grundsätzliches Zweifeln und radikales Infragestellen aller Werte« (S. 142), das Selbst miteingeschlossen, wurde demzufolge Heinrich Blüchers leitender Impuls. Er hat die Desillusionierung des marxistischen Zukunftsentwurfs, dem er als aktiver Kommunist im Kampf gegen Nationalismus und Faschismus dienen wollte, in Deutschland wie noch in Paris, entschlossen für sich selbst vollzogen, als er in den vierziger Jahren die Träume von der Weltrevolution und das marxistische Heilsversprechen als totalitäre Ideologie durchschaute. Er blieb dabei, in Marx einen der einflußreichsten »wissenschaftlichen« Denker (S. 569) zu sehen, unentbehrlich für die kritische Analyse sozialer und ökonomischer Lebensbedingungen, aber: »Inzwischen haben wir gelernt, daß der Sozialismus (wenn auch nicht notwendigerweise) infernalische Verhältnisse herbeiführen kann« (S. 574f.).

Im Brief vom 29. Juli 1948, in welchem Heinrich Blücher Hannah Arendt seine neueren Gedanken vom notwendigen »Ende der Philosophie« mitteilte, gibt er als Beispiele für Illusionenzertrümmerung eine enthusiastische Schilderung der kritischen Energien Kants und Nietzsches. Diese zwei »Titanen« hätten den »Himmel der geistesmythischen Epoche der Menschheit« gestürmt und zerschlagen. Bei Kant war es der »äußere Seinshimmel der Wissenschaftsphilosophie«, bei Nietzsche der »moralische Seinshimmel«. Wie in einem »brainstorm«, schreibt Blücher, sei ihm darüber hinaus eine weiterführende Einsicht gekommen, auf die er hier nicht näher eingeht, die sich dem Brief aber indirekt entnehmen läßt. Denn er endet mit der lakonischen Auskunft: »Weit weg bin ich nun von den Titanen und den Giganten. Kant war ein Diener, Nietzsche ein Herr, Marx ein Despot und Kierkegaard ein Sklave. Und ich bin ein ›prospective citizen‹« (S. 159, S. 161). Es ergibt sich als Folge die Forderung nach einem völligen Neu-Lesen der Philosophiegeschichte auf die Verantwortung in Staat und Gesellschaft hin.

Die Rede vom »Neuland« seiner Einsicht (S. 161) bezog sich nicht so sehr auf die Philosophie und auch nicht auf die Politik, in der er seit langem erfahren war. Sie betraf das Verhältnis beider zueinander, das sich ihm genauer erschlossen hatte: die Unerläßlichkeit, daß von Worten zu Taten weiterzuschreiten sei, aus der theoretischen Betrachtung hinaus in die Wirklichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Vom menschlichen Handeln in dieser sozialen Wirklichkeit kann es keine naturwissenschaftliche Theorie geben; die Antworten auf die Frage »Was sollen wir tun?«, die humanen Regeln des Umgangs von Mitmenschen untereinander können nur in dialogischer Praxis gefunden und etabliert werden.

Wie die Philosophiegeschichte, so sah Heinrich Blücher auch die Politikgeschichte unter doppeltem Aspekt. Einerseits ist die Politik das ganz große Übel der abendländischen Geschichte. Sie hat, unter Benutzung der theologischen und metaphysischen Systeme als Werkzeuge, immer erneut staatliche Herrschafts- und Unterdrückungssysteme erzeugt, bis hin zu den Extremen unseres Jahrhunderts, zu den totalitären Gewaltdiktaturen mit ihrem Gefolge der Kriege und Revolutionen.

Demgegenüber steht der andere, entgegengesetzte Politik-Begriff, der Politik neu definiert und aufwertet als Möglichkeit und Herausforderung zur Herstellung gewaltfreier humaner Lebensformen. Während die Wissenschaft den höchsten Triumph unseres Jahrhunderts für sich beansprucht, stellt die geschichtsmächtig gewordene Politik »sein größtes und gefährlichstes Versagen dar« (S. 568). In kritischer Opposition dazu begreift Blücher sich »als einfacher citizen, der mit Sokrates davon überzeugt ist, daß die wichtigste Aufgabe des Menschen die Etablierung zwischenmenschlicher Beziehungen ist, die schließlich die ganze Menschheit umfassen werden, und das ist die Aufgabe der Politik« (S. 568 f.).

Daß sich das kritisch infragestellende, absolute »Wesenheiten« desillusionierende Philosophieren dem Politischen zu öffnen, in die Politik hineinzuwirken habe, wurde Blücher zu einem unverzichtbaren ethischen Postulat. Am Beispiel seiner heftigen Attacke gegen Jaspers’ 1946 erschienene Schrift »Die Schuldfrage« läßt es sich in der Übersteigerung eines Zornesausbruchs besonders deutlich erkennen. Blücher sieht bei Jaspers »Wesenheiten« reflektiert: Christentum, Deutschtum, »edelste sokratische Ethik, aber ach, keinerlei Politik und demzufolge auch keine jetzt mehr verwendbare Ethik« (S. 150).

Der »erstaunliche politische Wille«, den Hermann Broch in Heinrich Blüchers »Sprung vom Traum ins Wachsein« (S. 143) wahrzunehmen gemeint hatte, kommt hier voll zum Tragen. Nicht die Suche nach dem »wahren Wesen« des Christentums, des Deutschtums, der inneren Wandlung ist für Blücher in der Schuldfrage angezeigt, sondern die Erkenntnis des »wahren deutschen Konflikts« (S. 147), der immer »in dem republikanisch-freiheitlichen Willen weniger gegen die kosakisch-knechtischen Neigungen vieler bestand« (ebd., vgl. S. 299 und S. 104). Es gehe darum, die »Fronten des wirklichen Bürgerkriegs unserer Zeit klar zu stellen, Republikaner gegen Kosaken, das heißt der Kampf des Citoyen gegen den Barbaren … Wir verlangen Umkehr vom kosakischen auf den republikanischen Weg, Taten der Solidarität für die Entwürdigten, Übernahme der Verantwortung für die Freiheit« (S. 147f.). Von Jaspers sagt Blücher, er sei »wirklich ein ganz bedeutender Gelehrter, aber ach, ein Gelehrter nur«. Und: »Ich habe nur des Politischen wegen so auf ihn geschimpft und des Deutschen wegen« (S. 150).

Blüchers Argumente sind unverkennbar eingegangen in die gleichzeitigen Briefe Hannah Arendts an Karl Jaspers, so beschwichtigend diese sich geben. »Mit Monsieur ausführlichst von neuem diskutiert«, heißt es da unter dem 17. August 1946: »Was nun folgt, müßte eigentlich im ›wir‹ geschrieben werden … Monsieur vor allem insistiert, daß ein Übernehmen der Verantwortung in mehr bestehen müsse als in dem Akzeptieren der Niederlage …«, es müsse »mit einer positiven politischen Willenserklärung an die Adresse der Opfer verbunden sein«. In den Briefen an ihren Mann kann Hannah Arendt sich auch schon einmal drastischer und respektloser über ihren verehrten Lehrer Jaspers äußern, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wie etwa im Brief vom 10. Juli 1946: »Lies die Jaspers-Broschüren und sieh, wie erstaunlich der Bursche innerhalb von 9 Monaten zugelernt hat in der Beurteilung der Realität« (S. 145). Und entsprechend Heinrich Blücher, wenn er um Nachsicht bittet für seine derb-unverblümte Ausdrucksweise (»muckerisches nationalisierendes Gewäsch«, »kein Wunder, daß er redet wie ein Pfaffe«): »Liebste, sei mir nicht böse, aber mit wem soll ich ins Unreine quatschen« (S. 149).

Man merkt Blücher die Erleichterung darüber an, daß er, als 1958 Jaspers’ Schrift »Die Atombombe und die Zukunft des Menschen« herauskommt, endlich politisch weitgehend zustimmen kann: »Das Buch von Jaspers scheint wirklich außerordentlich zu sein, indem hier gewissermaßen Kant zu unserer Zeit spricht. Es ist damit für die neue politische Notwendigkeit der Freiheit eine klare Wiederherstellung der unabdingbaren philosophischen Grundlage der Politik, ohne welche das neue Gebäude nicht errichtet werden kann. Aber der Begriff Republik muß neu und entscheidender gefaßt werden, wie Du weißt. So stehen wir denn mit Jaspers in der richtigen inneren Verbindung« (S. 488 f.). Das neue Buch sei »in vielen Partien ganz ausgezeichnet«, hatte auch Hannah schon in einem vorhergehenden Brief an ihren Mann befunden und über den Verfasser hinzugefügt: »Wenn er nur das Moralisieren lassen könnte, kann er aber nicht« (S. 482).

Im Winter 1949/50 las Blücher erstmals in einem der großen Hauptwerke von Jaspers, dem 1947 erschienenen ersten Band seiner »Philosophischen Logik«: »Von der Wahrheit«. Er las mit steigender Faszination und schrieb darüber an seine Frau, die auf ihrer ersten Europareise nach dem Kriege als Gast im Hause Jaspers wohnte und ihn dazu ermunterte. Auch wenn man die rühmenden Formulierungen in diesen Briefen relativiert (da ja Jaspers als mitlesender Adressat einbezogen war), bleibt bestehen, daß Blücher die Jasperssche Philosophie in die Reihe des sokratisch infragestellenden, desillusionierenden, systemkritischen »Philosophierens« hineinstellte, dem er selber nachstrebte. Er sah darin »den verborgenen tiefen Unterstrom der Aufklärung, das in Kant und Lessing hervorbrechende … Element der eigentlichen Freiheit … Als habe sich das Wesentliche des abendländischen Denkens wie in einer Spiralkurve von Plato über Augustin, den Kusaner, Kant und die Explosion Nietzsche herumgeschwungen, so steht dies Werk plötzlich wieder in äußerster Nähe zum Grundwesen des platonischen Denkens« (S. 198).

In diesem Sinne attestierte Blücher diesem während des Krieges geschriebenen Buch – »im Deutschland der Hitlerzeit herausgearbeitet« – auch die politische Relevanz: als Werk des Widerstandes. »Denn es ist jedenfalls die eigentlich metaphysische und damit größte und zentrale Leistung der Resistance. Die edelste und beste Kraft der abendländischen Philosophie wird hier der Gefahr entgegengestellt und dabei gesichert, was ihr bleibender, ihr ewiger Wert war. Ich hatte diese Verpflichtung immer als eine notwendige Vorarbeit für meine Philosophie gefühlt« (S. 210).

Heinrich Blücher sucht den Philosophen als citizen, den »philosopher-citizen« (S. 579), weil er überzeugt ist, »daß niemand ein guter citizen sein kann, das heißt ein politisches Wesen, ohne auch ein Philosoph zu sein« (S. 577). Aufgabe der Philosophie sei es, »den Menschen aus einem bloßen Verstandeswesen in eine verantwortliche Person zu verwandeln« (S. 576). Für Blücher liegt hier eine Wechselwirkung zwischen Philosophie und Politik vor. Denn »die Vorbedingung für diese Tätigkeit« [»die Sokrates Philosophieren nannte«] »ist politische Freiheit, wie sie es für jede Form höheren Lebens ist« (S. 579). Die Signatur solcher Freiheit ist nicht Einheit, sondern Pluralität, Gleichheit in der Verschiedenheit. Daher die Aufgabe der Politik: Etablierung von Institutionen und Gruppierungen zur Absicherung gewaltfreier, dialogischer zwischenmenschlicher Beziehungen. Auf die von Blücher immer wieder gestellte Frage »Was sollen wir tun?« hätte auch er selbst antworten können (und hat es wohl öfter ausgesprochen): »Der Sinn von Politik ist Freiheit.«

Es dürfte nicht verborgen geblieben sein, daß wir uns an dieser Stelle längst im Bereich gemeinsamen Gedankenguts von Heinrich Blücher und Hannah Arendt bewegen. Als »philosopher-citizens« blieben sie ein Leben lang im häuslichen Gespräch. Er wurde ihr Lehrer und später Ratgeber in der Politik, und er war ihr kritischer philosophischer »Poltergeist« (S. 271). Am 11. September 1937 schrieb sie aus Genf an ihren Mann in Paris: »Stups der Kluge, Stups der Weise – quant à moi, je n’en comprends rien du tout, de la politique actuelle« (S. 79).

Mit Grund und mit Recht widmete sie 1951 ihr Totalitarismus-Buch Heinrich Blücher. Und auch danach fragte sie ihn immer wieder um seinen Rat im Politischen wie im Philosophischen. Ihr Brief an Jaspers vom 29. Januar 1946 ist vielleicht das sprechendste Zeugnis für diese produktive intellektuelle Partnerschaft: »Meine nichtbürgerliche oder literarische Existenz beruht darauf, daß ich dank meines Mannes politisch denken und historisch sehen gelernt habe und daß ich andererseits nicht davon abgelassen habe, mich historisch wie politisch von der Judenfrage her zu orientieren.«

Wie intensiv das philosophische Gespräch des Ehepaars Blücher geführt wurde, läßt sich ihrer periodisch veranlaßten Korrespondenz zwar entnehmen, doch lediglich in kontingenter und oft indirekter Form. Es ist die Eigenart dieser Briefe, daß sie angesichts der jahrzehntelangen Kontinuität des dialogischen Zusammenlebens der Eheleute bloß Teilstücke vermitteln, daß sie trotz aller gelegentlichen Ausführlichkeit nur Brücken sind, Notbehelfe, die den lebendigen Gedankenaustausch in Zeiten des Getrenntseins fortführen, aber nicht ersetzen können: »Die Bedürfnisse, sich schnell mal mit Dir zu besprechen, sind zu groß« (S. 63).

In den Jahren 1936 bis 1968 verließ Hannah Arendt Paris oder New York aus wechselnden Anlässen und beruflichen Gründen – zu Konferenzen, Forschungen, Vorträgen – und verbrachte Tage, Wochen, sogar bis zu vier Monate in verschiedenen europäischen Ländern. Die ungleichmäßige Folge und Länge der Zeitabschnitte der Reisen gibt dieser Korrespondenz im Unterschied etwa zu den Briefwechseln mit Jaspers, Blumenfeld oder Mary McCarthy einen mehr ausschnitthaften Charakter, der bestimmte – in Wahrheit durch Zufälle veranlaßte – Phasen und Ereignisse zu betonen scheint und andere vermissen läßt. So fehlt zum Beispiel die Spiegelung einer der schwersten Erschütterungen im Leben Hannah Arendts, der heftigen, negativen Reaktion der öffentlichen und persönlichen Kritik auf ihr Eichmann-Buch, weil die Blüchers das Ausmaß der Empörung erst nach ihrer Rückkehr von der gemeinsamen langen Europa- und Griechenlandreise im August 1963 erfuhren.

Auch der in Arendts Werken und Blüchers Vorlesungen deutlich wachsende gegenseitige Einfluß der Ehepartner auf ihrer beider Denken und Urteilen ist in den Briefen nur durch gelegentliche Bemerkungen dokumentiert. Blüchers erhebliche Einwirkung auf Arendts politisches Denken wurde bereits erwähnt. Er seinerseits meinte, bei seiner Arbeit für die Lehrtätigkeit nur dem Urteil seiner Frau »wirklich … trauen« zu können (S. 307), und fühlte sich bei »eigenen Bemühungen um neue Probleme … ganz nahe« an ihre »Gedankengänge … herangebracht« (S. 447). Der in den ersten amerikanischen Jahren durch Sprachschwierigkeiten zwangsläufig zur Ausschließlichkeit verurteilte kontinuierliche Gedankenaustausch – »ich lebe hier geistig nur mit Monsieur, … wir sind einfach die einzigen, die uns etwas sagen können« (an Jaspers, 17. August 1946) – mündete später in eine von beiden selbstironisch verspottete gegenseitige Bewunderung. Als Blücher seiner »berühmten« Frau die Nachricht ihrer Einladung zu Princeton-Vorlesungen schickte (S. 263), antwortete sie ihm: »Ich mußte lachen, wie überzeugt wir gegenseitig voneinander und der ›Großartigkeit‹ des anderen sind« (S. 268).

Die unerschütterliche Überzeugung der Ehepartner von der verläßlichen Vernunft und Urteilskraft des anderen war in der frühen amerikanischen Zeit die Schutzwehr gegen die Unbilden eines ökonomisch ungesicherten Lebens. Zusammen mit Hannahs Mutter wohnten sie zu dritt in zwei kleinen möblierten Zimmern und hingen, abgesehen von monatlichen Unterstützungen verschiedener Hilfsorganisationen, weitgehend ab von Hannah Arendts Verdienst als Lektorin (Schocken), Direktorin (Jewish Cultural Reconstruction), Dozentin (Brooklyn College) und Journalistin (Aufbau, Partisan Review, Review of Politics etc.). Im Jahre 1949, als das Ehepaar bereits in ein eigenes Apartment umgezogen war, fühlte es sich gezwungen, während Hannahs monatelanger Abwesenheit einen Teil der Wohnung zu vermieten (S. 178). Selbst noch 1952 begründet sie die erneute Vermietung unter anderem mit »Geldpanik« (S. 298), und Blücher fühlt sich 1955 wie ein »Fürst« im Besitz geerbter gebrauchter Anzüge (S. 370). Als sich die Bezahlung von Artikeln verzögert, reagiert Arendt verärgert und zugleich trotzig: »wir werden uns schon auf unsere Weise durchschlagen« (S. 270).

Längst über das Alter hinaus, in dem man eine fremde Sprache leicht lernt, litten beide von Anfang an und jahrelang am Verlust der Muttersprache. Blücher klagte bitter, daß ihm »die Stradivari geklaut worden« und er nun gezwungen sei, eine »Bierfiedel« zu erwerben, »denn mehr kann eine andere Sprache für einen niemals werden« (S. 118). Hannah Arendt weiß, »es dauert Jahre, bis man in einer fremden Sprache seiner selbst wieder Herr ist« (S. 222), und noch 1952 bereitet die »Sprachenfrage« ihr bei aller Arbeitslust »ein bißchen Angst« (S. 316).

Zu den Schwierigkeiten der amerikanischen Anfänge gehört auch das gespannte Verhältnis, das Blücher und Hannahs Mutter zueinander hatten und das nach dem Tode der letzteren – 1948 während eines Besuches bei der Stieftochter in England – zur Sprache kam. Auf Hannahs Klage, daß sie das nie geplante, durch die Umstände erzwungene jahrelange Zusammenleben »wirklich nicht ändern« konnte (S. 157), gießt Blücher in scharfen Worten all seine angesammelte Erbitterung über die ständig fühlbaren, vielleicht nicht immer wortlos gebliebenen Vorwürfe der Mutter aus, die ihm seine mangelnde Fähigkeit, eine wesentlich zum Lebensunterhalt beitragende Beschäftigung zu finden, verübelte. Dabei bestätigte Blücher ihr »die beschränkte, aber starke Berechtigung des privaten bürgerlichen Gesichtspunkts« (S. 158f.).

Zwei Jahre zuvor hatte Blücher einen Brief an seine eigene Mutter »mit dem Vermerk ›Adressat verstorben‹« zurückerhalten (S. 139). In dem Versuch, ihrem Mann in seiner Trauer bei dem Überwinden von Schuldgefühlen des Nicht-genug-gegeben-Habens zu helfen, konstatiert Hannah Arendt nüchtern und hart, daß das »Eltern-Kind-Gespiele« zwangsläufig unmenschlich wird, »wenn die Kinder erwachsen werden«, und daß es »Unrecht« wäre, das eigene Leben der Mutter zu widmen, Sohn-Sein als »Lebensberuf« zu erwählen (S. 141).

Zum Verständnis der nach dem Kriege wiederaufgenommenen persönlichen Beziehungen Hannah Arendts zu ihren philosophischen Lehrern Jaspers und Heidegger trägt die offene Sprache der Briefe an Blücher nicht unwesentlich bei. Während Jaspers der Ort der Freundschaft und bergenden Verläßlichkeit wurde, blieb das Verhältnis zu Heidegger gespannt und verunsichert, geprägt durch die Erinnerung an die Zeit der frühen Liebe, belastet von Heideggers politischem Verhalten in der Vergangenheit, getrübt nicht zuletzt durch den Anblick der unüberbrückbaren Kluft zwischen Jaspers und Heidegger. »Meine Philosophen machen mir viel Kummer«, heißt es 1952 einmal im Brief Hannahs an ihren Mann (S. 253), und von einem der ersten persönlichen Gespräche nach dem Kriege berichtet sie ihm Jaspers’ bedrückte Äußerung: »Der arme Heidegger, nun sitzen wir hier, die beiden besten Freunde, die er hat, und durchschauen ihn« (S. 186). Noch 1959 nennt sie Heidegger einmal ironisch den »Vogel aus dem schwarzen Wald« (S. 509).

Beide Blüchers haben Heideggers Nachkriegsschriften regelmäßig zur Kenntnis genommen und wiederholt mit respektvollen kritischen Kommentaren versehen. So Heinrich: »Heidegger arbeitet hier wie immer in erstaunlicher Tiefenschicht. Er ist noch immer auf Nietzsches Wegen … In der Philosophie gibt es eben, wie in der Kunst, … das Phänomen der Qualität: und die ist nach wie vor hier erstrangig« (S. 222). Und auch Hannah: »Ganz ausgezeichnet, darstellend, interpretierend« (S. 543). Oder: »… mit einem Anflug von Verrücktheit. Dabei ist [Heidegger] sicher normal, nur eben seinem eigenen Denken (oder was immer das ist) irgendwie hilflos ausgeliefert … Macht übrigens wirklich herrliche Gedichte« (S. 223). Was sie aber nicht daran hinderte, gegenüber dem vertrautesten Menschen, ihrem Mann, wie sonst nirgendwo ohne Beschönigung die schärfsten Formulierungen über die Person Heidegger zu gebrauchen: »Das gleiche Gemisch von Echtheit und Verlogenheit oder besser Feigheit, wobei beides gleich ursprünglich ist« (S. 190); Heidegger, »der doch notorisch immer und überall lügt, wo er nur kann« (S. 208). Für Blücher ist der Fall Heidegger »eine richtige Tragödie, und ich leide an diesem metaphysischen Unglück, wie ich mich an dem Glücksfall Jaspers erfreue« (S. 228).

Mit ihren Bemühungen, zwischen Jaspers und Heidegger zu vermitteln, ist Hannah Arendt gründlich gescheitert: Es ist bis ans Lebensende zu keiner neuen Annäherung der beiden Philosophen gekommen. Hannahs Wiederaufnahme des persönlichen, wenn auch öfters stockenden Dialogs mit Heidegger blieb Jaspers weitgehend unbekannt. In zunehmendem Maße fühlte sie sich veranlaßt, den engeren Kontakt zu verschleiern. Ihre Laudatio auf Heidegger zu dessen 80. Geburtstag am 26. September 1969 (Merkur, Heft 10, 1969) hat Jaspers, der am 26. Februar des gleichen Jahres gestorben war, nicht mehr miterlebt.

Den beiderseitigen alten wie den gemeinsam gewonnenen neuen Freunden Hannahs und Heinrichs mag die Verbindung zwischen zwei Menschen von so ungleicher Herkunft und ursprünglich unterschiedlichen Interessen mit derart ausgeprägten, leicht erregbaren Temperamenten anfangs Rätsel aufgegeben haben. Sie konnten sich jedoch bald im geselligen Zusammensein durch eigene Anschauung von dem gelungenen Miteinander dieser Ehe überzeugen, in der keiner den Partner zu beherrschen suchte und jeder fürsorglich auf das Wohl und Fürsichsein des anderen bedacht war. Der gemeinsame Freund Randall Jarrell nannte in seinem Roman »Pictures From an Institution« die Ehe eines Paares, für das die Blüchers erklärtermaßen Pate gestanden hatten, eine »Doppelmonarchie«. Heinrich selbst beschreibt anläßlich der Brochschen Heirat und während des ersten monatelangen Getrenntseins von seiner Frau als das tragende Element der eigenen Ehe: den uneingeschränkten Respekt vor der Person des anderen, der diesen sein läßt in seinem Eigenen, forderungslos – in der »Einsamkeit, wie wir sie uns gegenseitig garantieren« und die »auf der stillschweigenden Grundlage der Zweisamkeit errichtet« ist (S. 177). Denn: »Unsere Ansichten über die großen Fragen des Lebens sind immer die gleichen« (S. 106).

Keineswegs stellte Blücher, den ihr gemeinsamer Freund Dwight Macdonald in einem Brief an Hannah vom 18. November 1970 »einen echten, unverbesserlichen Anarchisten im Wesen und Denken« nannte, das Musterbild des unverführbaren Ehemannes dar. Er war für die weiblichen Reize im näheren Freundeskreis durchaus empfänglich. Seine Frau wußte das oder ahnte es doch, hat es schmerzlich empfunden und sehr persönlich darüber nachgedacht. Ein bewegendes Zeugnis dafür ist eine längere Reflexion über die »Treue« aus dem Jahre 1950 in ihren unveröffentlichten »Denktagebüchern«. Dort unterscheidet sie die »gleichsam unschuldige Untreue«, die »im Weiter des Lebens und der Lebendigkeit vorgezeichnet« ist, von dem »großen Verbrechen der Untreue«, die »das Wahrgewesene …, das, was man selbst mit in die Welt gebracht hat«, »mordet«. Das erst ist »wirkliche Vernichtung, weil wir in der Treue und nur in ihr Herr unserer Vergangenheit sind: Ihr Bestand hängt von uns ab. Wenn es die Möglichkeit der Wahrheit und des Wahrgewesenseins nicht gäbe, wäre Treue Starrköpfigkeit; wenn es Treue nicht gäbe, wäre die Wahrheit ohne Bestand, ganz und gar wesenlos.« Auf die »Untreue im gewöhnlichen Verstande« mit »Eifersucht« zu antworten ist die »Perversion der Treue«, die »die Lebendigkeit aus der Welt zu schaffen« versucht und »Versteinerung« darstellt. Die wahre Untreue, die »einzige wirkliche Sünde, weil sie Wahrheit, gewesene Wahrheit, auslöscht«, ist »das Vergessen«.

Dieser Begriff der Treue zum »Wahrgewesenen« im »Weiter des Lebens« ist für beide Blüchers eng mit der Vorstellung von der Kontinuität als der beglückenden, tragenden Kraft ihres Lebens verknüpft, die in der immer erneut sich bewährenden Verläßlichkeit der Ehe sichtbar wird wie auch im Festhalten an den Freunden: »nichts auf der Welt zählt wie Freunde« (Hannah Arendt an Kurt Blumenfeld am 19. Juli 1947). Bei ihrem »Jubelschrei von einem Brief« während ihres ersten Nachkriegsbesuchs bei Jaspers – »Ganz herrlich, wie ich es mir geträumt habe« (S. 179) – freut sich ihr Mann »über dieses große Ereignis Deiner Kontinuität« und fügt hinzu: »Wie herrlich sind die paar wesentlichen Dinge des Lebens. Auch daß Du mit Robert [Gilbert] sein wirst dieser Tage und so auch meine Kontinuität fortsetzt« (S. 183).

Zum weitverzweigten Freundeskreis des Ehepaares gehörten einmal beider Jugendfreunde, so auf Blüchers Seite die Berliner Freunde Robert Gilbert, Charlotte Beradt und der Maler Karl Heidenreich, auf Hannahs Seite Anne Weil, Kurt Blumenfeld, Hilde Fränkel, Hans Jonas; aus der gemeinsamen Pariser Zeit sind vor allem Charlotte und Chanan Kienbort zu nennen. Aufgrund der beiderseitigen großen Begabung für Freundschaft erweiterte sich der Kreis in New York rasch. Blüchers Interesse und Einfühlungsvermögen für die bildende Kunst gewannen ihm neue Malerfreunde wie Karl Holty und Alcopley. Nur wenige der vielen Menschen, die Hannah Arendt durch ihre verschiedenen Tätigkeitsbereiche an sich zog und denen sie sich freundschaftlich verbunden fühlte, blieben ihr in den New Yorker Jahrzehnten gleichmäßig nahe. Zu ihnen gehörten seit 1942/43 Rose Feitelson, die ihr bei der englischen Fassung ihrer Bücher und Essays half, und seit 1956 auch ich, seit sie mich mit der Bearbeitung ihres Rahel-Varnhagen-Manuskripts für den Druck betraut hatte.

Manche guten Freunde verlor sie durch den Tod – Walter Benjamin, Hermann Broch, Hilde Fränkel, Waldemar Gurian –, mit anderen nahm der gesellige Verkehr allmählich ab, so mit Alfred Kazin nach den fünfziger Jahren. In mehreren Fällen kam es über der Eichmann-Kontroverse – zumindest vorübergehend – zum Bruch (z. B. mit Blumenfeld und Jonas). Zu einigen Freunden blieb sie immer in respektvollem Abstand, wie zu ihrem Verleger William Jovanovich und Jaspers’ Verlegern Helen und Kurt Wolff, während die enge Freundschaft mit Mary McCarthy leidenschaftlich und temperamentvoll auch über räumliche Entfernung hinweg bis zu ihrem Tode fortbestand. Von den ihr Nahestehenden, die sie seltener sah, mit denen sie aber brieflichen Kontakt hielt, sind vor allem W. H. Auden, Glenn Gray, Uwe Johnson, Johannes Zilkens und Hans Morgenthau zu erwähnen.

Auch auf ihren ausgedehnten Europareisen blieb Hannah Arendt mit manchen der zurückgelassenen Freunde in Verbindung, sei es direkt, sei es vermittelt durch ihren Mann, der ihr seinerseits regelmäßig von deren Tun und Lassen berichtete. Ein charakteristischer Zug ihrer Briefe an Blücher, von dem bislang noch nicht die Rede war, verdient dabei besondere Aufmerksamkeit: die hinreißende Unmittelbarkeit nämlich, mit der sie sich auf ihren Reisen Natur und Landschaft, Städten und Menschen zuwandte, um davon mitzuteilen. Die Gelöstheit und Lust, die in ihrer Weltaufnahme zu spüren sind, erscheinen ihr selbst erst möglich geworden auf dem verläßlichen Boden ihres wohlgegründeten Zuhauses: »Mir ist die Lust zum Reisen ja überhaupt erst gekommen, nachdem das Zuhause so ins Zentrum gerückt war, daß man darum herum die ganze Welt gruppieren konnte« (S. 448).

Beim ersten Wiedersehen mit Europa ist sie ungeachtet ihrer kritisch-analysierenden Äußerungen über die Nachkriegszustände überwältigt von dem Glück des Wiederfindens der wohlbekannten alten Welt. »Paris: mein Gott ist die Stadt schön.« An der Place des Ternes hätte sie »beinahe geheult, wieder einen Platz zu sehen« (S. 170). Auch in Deutschland löst die enge Vertrautheit mit der Landschaft trotz aller Vorbehalte und trotz des Gefühls von »Verloren«-Sein unter den Menschen ihr Entzücken aus: »unbeschreiblich herrlichstes! Wiedersehen« (S. 175).

Von den deutschen Städten ist es allein Berlin, Blüchers geliebte Heimatstadt – »ein einziges Trümmerfeld; nichts wiederzuerkennen« –, über das sie berichten kann: »was es noch gibt, sind die Berliner. Unverändert, großartig, menschlich, humorvoll, klug, blitzklug sogar. Dies zum ersten Mal wie nach Hause kommen« (S. 214) – und sie macht ihrem Mann, der im stillen auf das Überleben des alten Berliner Geistes »gehofft« hatte, eine große Freude damit (S. 218 f.). Ihr negatives Urteil über die Nachkriegsdeutschen, die »von der Lebenslüge und der Dummheit« leben (S. 175), hat sich zwei Jahre später so weit differenziert, daß ihr zwar »alles, was über 20 Jahre alt ist …, hoffnungslos« erscheint, daß es, wie sie meint, »danach allerdings… anders« wird (S. 314).

Was schon ihre Briefe des ersten amerikanischen Sommers bei einer Neuengland-Familie so lebendig gemacht hatte, ihre Lebenslust und ihre Entdeckerfreude – »dieses Experiment … so aufregend neu und verrückt… lerne eine Unmenge… über das Land« (S. 109 und S. 115) –, kennzeichnet durchweg auch später ihre Reiseberichte. Vor allem ist es die »schöne, schöne Welt« (S. 336), über die sie immer aufs neue in Jubel ausbrechen kann und die auch die akustische Seite der Natur miteinschließt: Sie wünscht ihren Mann herbei, mit ihr zu hören, wie »die Frösche so herrlich quaken« (S. 306). Durch detaillierte Beschreibungen will sie ihn teilnehmen lassen an ihren Erlebnissen, so an der Eisenbahnreise von New York durch die grandiosen Landschaften des Westens nach Kalifornien, an ihrer ungeduldigen Erwartung, den Pazifik zu sehen, an ihrem Genuß des Klimas – »eine frische Sanftmut in der Luft« (S. 338) –, an der Bewunderung der ungeheuren Redwood-Bäume in ihrer »vollen Majestät« (S. 380).

Noch im selben Jahr reist sie nach Europa und fühlt sich angesichts der norditalienischen Städte glücklich, wieder in der alten Welt zu sein: »Europa ist hier irgendwie Wirklichkeit, und zwar nicht in der Herrlichkeit der errichteten Welt, der durchgebauten Landschaft –Weinreben zwischen den Bäumen wie Girlanden, alles mit allem verknüpfend –, sondern in der Alltäglichkeit des Lebens, der kleinen Trattoria, des winzigen Cafes im Städtchen« (S. 395).

»Wirklich blind vom Sehen« findet sie sich in Athen – »wußte nie, welche Seligkeit im Augen-haben liegt« – und unterscheidet präzise die griechische von der italienischen Landschaft: »in Delphi … Tempel und Landschaft so miteinander verschwistert, daß jede Säule die Ewigkeit der Natur in sich aufgenommen hat. Ungeheuer – gar nicht der Überschwang des Schönen wie in Italien, eher karg, aber [kraftvoll] … trotz allem Ruin nie traurig, nie die römische Melancholie, … die Pinien und Zypressen hier viel heller …« (S. 407).

Und es klingt wie ein Lebensfazit, Zusammenfassung und kürzeste Formel ihrer Weltfreude und Daseinslust, wenn sie am 27. Mai 1952 aus Lugano beglückt schreibt: »Wie schön die Erde ist« (S. 277).

Heinrich Blücher starb am 31. Oktober 1970 in New York. Er wurde auf dem kleinen Campus-Friedhof des Bard College in Annandaleon-Hudson, N. Y., beigesetzt. »Die Bard-Zeremonie: sehr anständig«, schrieb Hannah am 22. November an die Freundin Mary McCarthy, »besonders Shafer [Professor der Philosophie und Theologie am Bard College], der aus der ›Apologie‹ Sokrates’ Worte über den Tod las und mit dem großen Satz endete: ›Wir müssen nun gehen, ich, um zu sterben, und ihr, um zu leben. Was besser ist, weiß allein der Gott.‹ Solcher Anstand und Geradheit. Und von einem Geistlichen. Der Friedhof ist ein Stück Wald mit Gedenksteinen hier und dort, nicht mal wirklichen Gräbern. Sehr gut, sehr richtig.«

Als Hannah Arendt fünf Jahre später, am 4. Dezember 1975, ihrem Mann im Tode folgte, wurde sie dort an seiner Seite bestattet.

New York, im Mai 1996

Lotte Köhler

Editorische Vorbemerkung

Diese Erstveröffentlichung einer Sammlung von Briefen, die Hannah Arendt und ihr Mann Heinrich Blücher lebenslang miteinander gewechselt haben, ist eine Auswahl-Ausgabe. Von den über vierhundert erhaltenen Briefen wurden zu diesem Zweck 304 Briefe ausgesucht, die ihrerseits an mehreren Stellen um unerhebliche Passagen gekürzt sind. Diese Kürzungen erscheinen als Pünktchen in eckigen Klammern, während Pünktchen ohne Klammern von den Briefschreibern stammen. In einigen Fällen machte der Personenschutz die Streichung von Äußerungen über Dritte erforderlich. Die der Ausgabe zugrundeliegenden Originalbriefe, die zu Beginn der Korrespondenz häufig mit der Hand, später größtenteils mit der Maschine geschrieben sind, befinden sich als Bestandteil des Hannah-Arendt-Nachlasses in der Library of Congress in Washington, D. C.

Orthographie und Zeichensetzung wurden durchweg dem modernen Gebrauch angeglichen. Versehentlich ausgelassene Wörter sind in eckigen Klammern hinzugefügt. Andere, im Text korrigierte Fehler werden in den Anmerkungen jeweils durch den originalen Wortlaut belegt. Fremdsprachige Begriffe oder Passagen, deren Verständnis nicht allgemein vorausgesetzt werden kann, wurden von der Herausgeberin in Anmerkung übersetzt. Stilistische Eigenheiten (»hier ist schön«), aber auch familiärer Jargon sind belassen worden.

Personennamen erhalten ihre biographische Erläuterung bei dem jeweils ersten Auftauchen im Text. Die erklärende Anmerkung ist im Personenregister durch Kursivdruck gekennzeichnet. Allgemein bekannte Persönlichkeiten oder solche, die in der Briefstelle selbst erläutert sind, erscheinen nicht in den Anmerkungen.

L. K.

Erster Teil: August 1936 bis Oktober 1938

[Hannah Arendt arbeitete seit 1935 in Paris als Leiterin des französischen Zweiges der zionistischen Organisation Aliyah, die Kinder und Jugendliche auf ihr Leben in Palästina vorbereitete. Zur Gründung des Jüdischen Weltkongresses reiste sie im August 1936 nach Genf. In den Jahren 1937 und 1938 fuhr sie wiederholt zu Ferienbesuchen nach Genf und wohnte dort, wie schon 1936, bei einer Freundin ihrer Mutter.]

Paris, 5.8.36

Liebste,

ich bin von Clamart[1] nach Hause gefahren, setze das Gespräch noch etwas fort, weil mir Deine Stimme noch im Ohr ist, und schicke Dir diesen Brief an die Bahn, damit er Dich statt meiner nach Genf begleite. Er kann Dich im Zug nicht stören bei Deinen Dienstgesprächen[2] (was ich sicher getan hätte), soll aber Deinen ersten freien Augenblick zu Hause benutzen, um Dir guten Tag zu sagen.

[…]

Dabei: ich sehe mich um, nehme mein Material[3] vor und kann dabei eine »Bemerkung« Goethes nachprüfen. »Du hast mir all mein Gerät verstellt und verschoben«[4]? Ja und nein. Nämlich richtiger gestellt und näher herangeschoben. Fast so, daß es sich freundlich herzudrängt. Ich fasse mich also, um zuzufassen, und trommle schnell noch für heute abend eine Besprechung zusammen, um das »Gerät« einigen Holzköpfen um die komischen großen Ohren zu schlagen. Mir zum Spaß und zur »Feier« Deiner Abfahrt.

Möge es Dir gutgehen in Deinen »Büschen«[5]. Penn Dich in ihnen aus, komm gut in Form. Und dann sollen die Büsche zu brennen beginnen und Dir den Weg beleuchten.

Herzlichst und überhaupt

Dein Heinrich

Genf, 6.8.36

Ich war gerade dabei, meine »Büsche« schön zu ordnen, als Dein Brief die erste Bresche zu schlagen versuchte. […]

[Jetzt] werde ich …, loyal wie ich bin, Dir mal die Büsche schildern, die Du so heroisch entschlossen bist, in Flammen zu stecken. Daß es nämlich Heroismus ist, wenn auch kein pessimistischer, wirst Du schon noch merken, Du naseweiser, stupsnäsiger Lausejunge.

Der erste große Busch ist die Tante oder Freundin.[6] Einen Kopf größer als ich, doppelt so dick – eher schon mächtig – und genau 35 Jahre älter als ich. Großartig in ihrer Art. Aber zugleich die erste Bresche. Nämlich keine Jüdin, was ich vergessen hatte. Es fiel mir erst wieder ein, als ich mit ihr streiten mußte, als sie mir anläßlich Spaniens[7] mit langen, nassen Tränen erklärte, daß sie sich so schämte, eine Deutsche zu sein. Gestritten habe ich nur, um nicht aus der Übung zu kommen. Sicher ist sicher: A part de cela[8] nämlich liebe ich sie mit einer ungestümen Zärtlichkeit. Beste Kindheitserinnerungen.

Selbige hat mir ein großes, schönes Zimmer mit großem Schreibtisch eingerichtet. Der Balkon geht aufs Rhonetal, dahinter eine Bergkette, hinter ihr weiß-rötlich die Mont-Blanc-Gruppe. Pas mal![9]

Für Alkoholisches ist bestens gesorgt. Irgendeine meschuggene Freundin hat sich einen Weinberg zugelegt. Netter leichter weißer Wein. Sehr anheimelnd.

Und daß das alles, und noch vieles in der Art, was mir jetzt zu langweilig ist zu schreiben, sehr nötig war, wurde mir in der durchfahrenen Nacht klar. Mir war buchstäblich so, als ob mir einer die Haut vom Leibe gezogen hat. Bei der Gelegenheit war mir übrigens meine Äußerung betreffs »junges Mädchen für Dich« recht genierlich. Gemeint habe ich: hätte ich Dich vor 10 Jahren getroffen. Aber inzwischen bin ich leider gezwungen worden, bis zu einem gewissen Grade aufzuhören, eine Frau zu sein.[10] Und das tut mir leid für Dich.

Und nun beiß Deine Feinde! Mehr weiß ich für heute nicht. Nur noch, à propos Busch: aus Salzburg wird gerade ein Bruno-Walter[11]-Konzert übertragen: Schumann und Brahms, Wiener Philharmoniker.

[…]

H.

Paris, 7.8.36

Meine Liebe,

der erste Tag ohne Dich ist nun herum. »Ein Tag ohne Dich ist kein Tag«, meinte Arno Holz[12]. Insofern ein Tag auch ein organisch vom Eigenen heraus erfüllter Zeitraum sein soll, stimmt das sicherlich. Insofern er andererseits ein Zeitraum ist, in den man von außen eine ganze Menge Material hereinreißen und in ihm verankern kann, bleibt er wenigstens ein durch geschäftigen Lärm erfüllter und noch leidlich gegliederter Zeitablauf. (So ist’s mit dem Menschen von innen nach außen und von außen nach innen. Er kann eb’n beedet, spricht der Rebbe und sagt jo.)

Der Pariser Himmel ist der Ansicht, daß es in Anbetracht Deiner Abwesenheit keinerlei Grund zur Heiterkeit gibt. Ich stimme ihm zu und ertrage seinen wie meinen umwölkten Zustand mit Einsicht in die Notwendigkeit und, o Kantianerin, mit einem leisen Zusatz von Menschenwürde. Der Himmel nimmt, ungerecht, wie er schon ist, Dein Fernsein zum Anlaß, sich über Gerechte und Ungerechte auszuweinen. Ich dahingegen, nach dem »Gesetz in mir« gezwungenermaßen zur Gerechtigkeit strebend, versuche, die Ungerechten zu einem isolierten Haufen zusammenzukehren, um mich über sie auszuhageln. Möge er die Erde befruchten und ich meine Feinde erschlagen samt ihren Häusern, Weibern, Kindern, Huren, Viechern, Gesindel und allem, was ihrer ist.

Statt also eine Reise mit Dir an mein besonntes Mittelmeer zu machen und mir das Fell einzubrennen, rede ich über die Pulverwolken, die rings um das Mittelmeer heraufziehen – zu Hornochsen, die, weil sie für die spanische Kampfarena nicht taugen, hier den Karren weiter in den Dreck ziehen dürfen –, und verbrenne mir wenigstens das Maul.

[…]

Gretchen, wie hältst Du’s mit der Religion? Deinem alten Heinrich wollte ein heiliger Büroaffe der Partei[13] gestern einreden, daß er unbedingt ein »felsenfestes Vertrauen« in die Leitung der Partei haben müsse und dazu den »Glauben an die Richtigkeit der Beschlüsse«. Ich habe also deklariert, wie ich es mit der Religion halte: »Wenn ich glauben will, so glaube ich z. B. nicht einmal an Hitler oder einen beliebigen anderen Öldruckgötzen, sondern stracks an die ›unbefleckte Empfängnis‹. Das fordert wenigstens einen massiven Glauben heraus und ist dazu eine lustige Vorstellung, an der man jedesmal seinen Spaß haben könnte, wenn man gezwungen ist, die Empfängnis mit umständlichen Mitteln zu bewerkstelligen.« Nun hält man mich wohl mit Grausen für einen wahren Atheisten und wird sich anschicken, meinen Leib zu töten, um für meine Seele beten zu können. Und ich habe Dich nicht zur Hand, daß Du bezeugest, wie »religiös« ich bin, wenn auch man ein armer Heide.

Hier geht man dazu über, die Front Populaire[14] in eine Front Français zu überführen. Wörtlich und tatsächlich. Wenn nun also die Front Allemand entsteht usw. und keine Bastion internationale mehr gebaut werden könnte – ich ließe mich beschneiden und erklärte mich für die Front Juif.

Was der Nationalsozialismus ist, weiß ich aus dem Blubo[15]-Unterricht (dem praktischen: rin mit dem Arbeiterblut und dem Judenblut in die Erde): ein Miesgewächs des mit unschuldigem Blut getränkten Bodens, gesät und gezogen von Burschen, die jene Jauche in den Adern haben, die dem Boden eben fehlte, um Früchte der Zukunft zu tragen.

Was der nationale Sozialismus ist, weiß ich auch, von der Gewerkschaftspolitik im Kriege her: eine Viehtreibermethode der dicken, gemütlichen Sozialdemokraten, um die Unschuldslämmer auf den Boden der Schlacht zu bringen, um ihn usw. siehe oben.

Was der nationale Kommunismus in Frankreich werden kann, wenn man ihn laßt, das ist nicht auszudenken. Jedoch man laßt ihn nicht. Erstens ist der Kapitalismus vom Klassenmißtrauen gegen diesen Tiefseespuk nicht wegzukriegen, und zweitens ist das ein Homunkulus, dessen Retorte der Klassenkampf zertöppern wird. Zwar ertönt gegenwärtig in der »holden Feuchte« der Tränenseligkeit der Angst- und Heulmeier »seine Leuchte« noch mit wenig »lieblichem Getön« – morgen wird er, zertöppert, einen Gestank verbreiten, der seinen Anhängern die anbetungssüchtige schnoppernde Nase schließen und die gläubig geschlossenen Augen öffnen wird.

Der nationale Kommunismus ist so eine Art »Butterbrotpapier im Wald«. Laß es Dir also von einem der wackeren jüdischen Mehrer der »deutschen« Kultur, von Christian Morgenstern[16] erklären. »Ein Butterbrotpapier im Wald, da es beschneit wird, fühlt sich kalt« – »gewinnt – aus Angst – Gesicht, Gestalt« – »aus Angst« –. Erhebt sich nun zu einem kaum glaublichen Scheinleben, macht sogar einen kleinen Flugversuch – da ist das Ende schon nahe. Ein Specht, »ein Vogel groß und ganz voll Gier«, ist hinter ihm her. (Hier schaltet der Rebb’, der’s geklärt hat und Dir’s erklärt, naiv ein »Nebbich[17], der Faschismus« [ein]!) »Kurzum, der wilde Specht verschluckt das unersetzliche Produkt.«

O Königin, das Leben wär’ zu schwer, wenn’s nicht so von Interesse wär’. So aber, o Königin, det Leben is janz scheen.[18] Du weißt: 51 % zu 49 %. Aber die überschüssigen 2 % für die Aktienmajorität der Freude – uff mir bezogen, für mir selbst sozusagen, o Königin, jloobe ick und fürchte ick – die 2 %, det bist Du selbst.

So grüße ich Dich denn und halte mir beide Daumen. (Statt sie Dir aufs Auge zu setzen.)

Dein Heinrich.

8.8.36

Lieber,

der Genfer Himmel kennt Dich nicht und weiß nicht, daß Du abwesend bist – hält Dich nur für nicht vorhanden, was ein Irrtum seinerseits ist. Kurz: er strahlt. Und ich auch. Erstens aus Vorliebe und Sympathie für die Realitäten, die einem keiner nehmen kann, und zweitens aus Vorliebe und Sympathie für Dich, und drittens, weil mich Dein Brief vollkommen gefreut hat. Sitzend also in einem kleinen Cafe, glücklich entwischt allen Verpflichtungen, äußerlich sehr comme il faut, singe ich innerlich (siehe den klärenden Rebbe):

»winkend mit der kleinen Zeh:

O Himmel, strahlender Azur

Enormer Wind die Segel bläht.

Laß Wind und Wellen fahren, nur

Laß uns um Sankt Marie die See.«[19]

(Dies ist gleichzeitig ein Bekehrungsversuch zu Brecht.)

Im übrigen ist heute das erste größere Unglück passiert. Meine Freundin erklärte, in der Küche Zwiebel schneidend, als ich m. E. sehr en passant mich nach den Post-Stunden erkundigte: »Kind, du bist verliebt.« Heftiger Protest meinerseits. Darauf sie: »Aber das schadet doch nichts.« Worauf ich wütend das Thema wechselte!

In einer halben Stunde fängt der Kongreß[20] an. Verhandlungssprache : Jiddisch und – Hebräisch, welch letzteres nach all meinen sehr trüben Erfahrungen bezüglich Erlernung[21] keine Sprache, sondern ein nationales Unglück ist! Also, laß Dich man lieber nicht beschneiden.

Hier redet man – d. h. Kurt Rosenfeld[22] auf Grund Pariser Nachrichten – vom Krieg. Was meinst Du dazu? Das würde mir, uns, doch sehr mal à propos[23] kommen.

Wenn ich zurückkomme, ist Dir sicher schon ein Hahnenkamm gewachsen, und Du bist dann ja auch vollkommen vorbereitet für Spanien und Hahnenkämpfe.

Manchmal scheint es mir, daß ich Dir ein bißchen viel zugemutet habe. Mit Duzen und Spazierengehen am Quai. Im Grunde aber habe ich die unverschämte Hoffnung, daß man Dir alles zumuten kann, d. h. Dich so behandeln kann, wie man sich selbst behandelt.

Die Kongreßteilnehmer kann man einteilen in Messias-Bläser[24] und Klärer. Ich gehöre zu den letzteren mit einem großen Zuschuß von Chochme-Macherei, zu deutsch: Klugscheißer.

Bei der gestrigen Pressekonferenz und auch in einigen Presse-Communiqués spricht man von allen möglichen Unterdrückungsformen, ökonomischer und juristischer, politischer Art. Aber daß wir in Polen pogromiert werden, kein Wort! Wer soll es denn sagen, wenn nicht wir. Aber dafür ist heute abend offiziell der polnische Regierungsvertreter am Völkerbund da! So wie uns vor 3 Jahren die deutschen Juden das Maul gestopft haben, so werden es jetzt die polnischen tun. Und zum Schluß wird uns alle der Teufel holen.

[…]

Und ob Du die Klaue lesen kannst! Oder ob ich tippen soll. And so on.

H.

Paris –

In Berlin hat ein schwerer Brocken eingeschlagen. Genossen, deren Gesicht mir greifbar nahe ist in jedem Zug und seinem lebendigwechselnden Hinüberspielen in andere Züge, sind in die Keller der Gestapo eingeschlossen worden.

Der Einschlag reißt ein schwarzes Loch in den Tag, und der Luftdruck der Explosion haut mich in die finsterste Ecke hin. Da kauert man mit gestauchten Knochen, die Stunden hocken fragend und dumpf um einen herum und wollen nicht weitergehen.

Als ich dann endlich Licht einschalte, kann ich denken, was Marx über die Opfer der Pariser Kommune gesagt hat: »Sie sind eingeschreint in das große Herz der Arbeiterklasse.« So ist’s und sei’s.

Doch da ich heute nicht allein bin, und ich will heute nicht allein sein, und weil ich doch seit Du da bist einmal reden will, denn nun kann ich’s versuchen, so hätte ich unter uns dreien noch was dazu zu sagen.

Es sind drei Sessel im Zimmer. Wenn Du wieder den nehmen willst, auf dem Du das letzte Mal neben mir gesessen hast, so kann Robert[25] den andern nehmen.

Ich will zuerst einen alten Traum vom Herzen haben. Ich träumte ihn, als X hingerichtet war. (X hatte ein Holzbein, und die engeren Genossen hatten die Partei gezwungen, ihm ein besonders gutes zu kaufen, weil er selbst ein Mann war, geschnitzt aus dem besten Holze, aus dem, das man nicht kaufen kann. Er hatte Vor Jahren sein Bein für unsere Sache gelassen, so wie nun seinen Kopf.)

Es war ein hohes Blutgerüst errichtet, das an den Himmel stieß, ohne ihn jedoch zu [be]rühren. Eine lange Treppe erstieg das Gerüst mit den zahllosen kleinen Schritten der Stufen und in einigen großen Sprüngen der Etagen. Oben schickte sich der Henker an, zu einem Messer zu greifen. Auf den Boden der Plattform geworfen, lag vor ihm der gefesselte X. Und nun, die ganze Treppe hinauf, stieg, Mann an Mann, ein langer Zug von Genossen zur Rettung heran. Ich sah und wußte, daß sie zu spät kommen müßten; denn sie alle, Mann für Mann – hatten ein Holzbein. So dröhnten sie zwar gewaltig empor, und der energische Gleichtakt ihrer Schritte hallte aufrüttelnd über die Erde hin, ohne sie jedoch zu erwecken. Die eigene Hilfe aber durch die kletternden Genossen mußte wegen ihres Gebrechens zu spät kommen. Da lief ich los und schrie: Laßt mich, laßt mich! Es war, wie wenn in der Marschkolonne der Infanterie der Befehl kommt »Rechts ran!«, wenn die Artillerie vorbei- und nach vorne vorgezogen wird. Alles ließ links von sich Raum; und im Gleichtakt der Holzbeine schrien sie als Sprechchor:

Laßt Hein

Vorbei

Er hat zwei Bein!

Und ich lief an ihnen vorbei, die Treppe hinauf, lief, wie ich einst als Junge gelaufen war, als ich den Preis für meine Stafette herausholte, lief mit allen meinen Leibeskräften, weil ich aus ganzer Seele lief. Kam an, warf mich über X, der Henker stieß mit seinem langen Messer gerade zu; der Stich ging mir ins Bein. Wie mir die Sinne schwanden, erwachte ich mit den Worten: »Nun sind die andern alle ran.« –

X ist tot. Ich und wir alle haben ihn nicht retten können. Doch mir scheint, daß wir ständig in Training bleiben sollten, um für jeden andern, den sie haben oder noch kriegen, aus aller Kraft laufen zu können.

Als Hans Westermann im Gefängnis in Hamburg erschlagen wurde, er war der Beste in Hamburg neben Andre, war als Matrose zu uns gekommen schon im Krieg und stand in jedem Kampf immer ganz weit vorn; sie schlugen diesen harten Schädel ein, weil er ein gutes Gehirn enthielt, das scharf an unsere Interessen dachte, sie zertrümmerten dieses gerade Rückgrat, weil es fähig gewesen war, für uns die schwersten Verantwortungen zu tragen –

Als ich erfuhr, daß Karl O. im Ölbad lag, weil kein Fleck mehr heil an ihm war –

Als mir der Junge aus Charlottenburg von 10 Burschen buchstäblich totgetrampelt wurde –