17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Erstmals werden sämtliche Aufsätze, Zeitungsartikel und sonstige auf Deutsch verfasste oder zu ihren Lebzeiten ins Deutsche übertragene Schriften Hannah Arendtschronologisch und vollständig in einer auf vier Bände angelegten Edition veröffentlicht. Die Ausgabe wird zahlreiche bislang unbekannte und unveröffentlichte Texte enthalten. Damit wird die von Thomas Meyer herausgegebene Studienausgabe alle deutschen Arbeiten Arendts vereinen. Die Bände sind jeweils mit einem ausführlichen Nachwort verschiedener Expert:innen versehen. Der dritte Band umfasst alle Einzelschriften von 1951 bis 1960. Herausgegeben von Thomas Meyer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Herausgegeben von Thomas Meyer

Mit einem Nachwort von Florian Grosser

© Piper Verlag GmbH, München 2025Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften – Vowort von Thomas Meyer

Zu diesem Band

I. Die Radiobeiträge

II. Zeitschriften

Der Monat

Merkur

III. Weitere Texte

IV. Resümee und Ausblick

1951

1 Totalitäre PropagandaEin Kapitel aus Die Ursprünge des Totalitarismus

Die Herrschaftsform des Terrors

Propaganda als Wissenschaft

Selbstaufgabe der Massen

Die Lüge wird zur Wirklichkeit

Lieblingsthemen der Propaganda

Magische Wirkung der Konsequenz

Die Logik der Anklage

Antisemitismus als Element der Propaganda

Die »Protokolle der Weisen von Zion«

Die »Volksgemeinschaft«

Organisation ersetzt Inhalt

Die Zerstörung der Fiktion

2 Bei Hitler zu Tisch

1952

3 Die GeheimpolizeiIhre Rolle im totalitären Herrschaftsapparat

Als Fünfte Kolonne im Ausland …

… und als Terrorinstrument im Inland

Verzicht auf »agents provocateurs«

Der »objektive Gegner«

Exekutivorgan der politischen Führung

Totalitäre Fiktionen

Die wirtschaftliche Grundlage

Mißtrauen wird Gesetz

Karriere durch »Säuberungen«

Keine Helden mehr!

Das Geheimnis der Geheimpolizei

Die große Ungewißheit

4 Das zeitweilige Bündnis zwischen Mob und Elite

1953

5 Ideologie und Terror

I

II

III

IV

6 Die Menschen und der Terror

7 Von Hegel zu Marx

8 Gestern waren sie noch Kommunisten …Zur Erkenntnis einer gefährlichen Zeiterscheinung

I

II

Der Kardinalirrtum der Ex-Kommunisten,

Das Ziel der Geschichte

Gefährliche Binsenwahrheiten

Wird die totalitäre Herrschaft als Staatsform bleiben?

Amerika ist keine »Sache«, der man dient

1955

9 Einleitung (zu Hermann Brochs »Essays«)

I. Der Dichter wider Willen

II. Die Werttheorie

III. Die Erkenntnistheorie

IV. Das Irdisch-Absolute

Hinweise

Vorbemerkung

1957

10 Natur und Geschichte

11 Geschichte kann nicht »gemacht« werdenÜber den modernen Begriff der Geschichte und die Möglichkeiten der Freiheit spricht Hannah Arendt

12 Karl Jaspers: Bürger der Welt

1958

13 Die Entwicklung des Sowjetblocks

I. Rußland nach Stalins Tod

II. Die Ungarische Revolution

III. Das Satellitensystem

14 Die Krise in der Erziehung

I

II

III

IV

Appendix

15 Die sowjetfeindlichen SowjetsZum zweiten Jahrestag der Ungarischen Revolution

Die zerstörte Kommunikation

Die erneuerte Kommunikation

Angst vor den Räten

Vertrauen zu den Räten

Stufenleiter der Entfaltung

Stufenleiter der Unterdrückung

16 Die Ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus

I. Rußland nach Stalins Tod

II. Die Ungarische Revolution

III. Das Satelliten-System

17 Karl Jaspers

18 Freiheit und PolitikEin Vortrag

I

II

III

IV

V

19 Kultur und Politik

I

II

III

IV

V

20 Von der Menschlichkeit in finsteren ZeitenGedanken zu Lessing

I

II

III

IV

Bibliografie

»Sich sozusagen in der Mitte des Atlantik anzusiedeln …« – Nachwort von Florian Grosser

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften – Vowort von Thomas Meyer

Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.

Judith Shklar (1975)

Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene ExpertInnen untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Nachwort-AutorInnen werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beitragenden spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.

Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Mögliche Ausnahmen davon werden vom Herausgeber eigens begründet. Druckfehler, technische Hindernisse und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft, die bibliografischen Angaben durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch eine für die Wissenschaft verlässliche Textgrundlage bieten.

Nachdem zwischen 2020 und 2024 die Monografien in der Neu-Edition veröffentlicht wurden und damit die erste Lieferung der Studienausgabe erfolgreich abgeschlossen werden konnte, folgen nunmehr in vier Bänden die zu Hannah Arendts Lebzeiten in deutscher Sprache verfassten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays in, naturgemäß nur soweit dies zu rekonstruieren ist, chronologischer Reihenfolge.

Hannah Arendt hat, begonnen mit ihrer Dissertation über Augustin 1928 bis hin zu ihrem Tod 1975, auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht, sie war zeitlebens, unabhängig von der zunehmenden Selbstverständlichkeit, mit der sie das Amerikanische benutzte, in den deutschen Denktraditionen beheimatet: argumentativ und terminologisch. Ihre intellektuelle Entwicklung wird nur dann greifbar, wenn man diese Tatsache würdigt. Die Ausgabe soll genau diese Entwicklung nachzeichnen. Dabei ist klar, dass die Nachworte die Texte in Arendts Denkweg einordnen, sie also nicht separiert sind.

Zahlreiche Texte werden in dieser Edition erstmals seit dem Erscheinen wiederabgedruckt und der Forschung bislang unbekannte Texte erstmals zugänglich gemacht. Zudem werden bislang in Archiven liegende, unveröffentlichte Abhandlungen und Aufsätze Arendts exklusiv in der Studienausgabe vorgelegt.

Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die gesammelten Vorträge und Aufsätze Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Berlin, im Juni 2025

Thomas Meyer

Zu diesem Band[1]

Die vorliegenden Vorträge und Aufsätze 1951 – 1960 Hannah Arendts dokumentieren die Texte jener Jahre, in denen sie zu internationaler Bekanntheit gelangte. Die Veröffentlichung von The Origins of Totalitarianism in New York im März 1951 löste eine Welle von Besprechungen und damit einhergehend ein großes Interesse an der Autorin aus – Arendt war plötzlich der »Talk of the Town«. Zwar war die seit fast zehn Jahren in den USA als Journalistin, Essayistin und Mitarbeiterin verschiedener jüdischer Organisationen Tätige zu dem Zeitpunkt viel gelesen und beachtet, doch erst mit der dreiteiligen Studie zum modernen Antisemitismus, Imperialismus und den gänzlich neuen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts begann ihre eigentliche Karriere als öffentliche Intellektuelle und politische Theoretikerin.[2]

In der Bundesrepublik Deutschland vollzog sich dieser Prozess mit einiger Verzögerung. Zwar war Arendt durch Aufsätze in den Zeitschriften Die Wandlung, Neue Rundschau und Der Monat sowie durch die Anthologie Sechs Essays seit 1945 bei den deutschsprachigen LeserInnen eingeführt, und selbst die Origins wurden im englischen Original in der Bonner Republik rezipiert. Doch erst als 1955 die Übersetzung Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft[3] erschien, wurde sie auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die Tatsache, dass Arendt offensichtlich die kleine wie die große Form gleichermaßen beherrschte, ließ die Nachfrage an ihren Texten rasch steigen. Zu Veröffentlichungen in der Rundschau und im Monat kamen solche im Merkur und in Hochland; auch die Rundfunkanstalten deckten sie mit Anfragen ein. Arendt konnte sich aussuchen, wo sie was publizieren wollte.

Als schließlich 1960 der Kohlhammer Verlag ihr philosophisches Hauptwerk Vita activa oder Vom tätigen Leben[4] veröffentlichte, war Arendt in den USA und Westeuropa als weithin geschätzte Analytikerin der geistigen und politischen Verhältnisse etabliert.

Im Folgenden werden kurz die Entstehungshintergründe und -zusammenhänge der »Vorträge und Aufsätze« im vorliegenden Band beleuchtet, sodass eine erste Einordnung ihrer in Arendts Werkentwicklung möglich ist.

I. Die Radiobeiträge[5]

Innerhalb der nahezu unüberschaubaren Literatur zu Hannah Arendt gibt es keinen einzigen Text, der sich systematisch mit ihren zahlreichen Radiobeiträgen beschäftigt. Die 2007 von Ursula Ludz veröffentlichte »Liste der Rundfunk- und Fernsehsendungen« ist von der Forschung bislang nahezu völlig ignoriert worden.[6]

Das ist zum einen wegen Arendts weltweiter Berühmtheit verwunderlich, zum anderen wegen des boomenden Interesses an sogenannten Medienintellektuellen. Meist werden darunter »Pioniere« wie Walter Benjamin und nach 1945 vor allem Theodor W. Adorno als Vertreter dieses Typus angeführt. Doch auch aus soziologischer Sicht ist die Ignoranz erstaunlich, denn Arendt war bis 1963, als sie erst an die University of Chicago und vier Jahre später an die New School for Social Research in New York wechselte, eine sozial freischwebende Intellektuelle gewesen. Ihr Einkommensmodell bestand nach 1945 in der Regel aus einer Mehrfachverwertung von Texten, die zugleich in Zeitungen und Zeitschriften gedruckt und eben auch als Radioessays oder -features gesendet wurden. Das schloss für sie die Überlassung einzelner Buch-Kapitel, insbesondere im Fall von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, mit ein. Genau diesem Modell folgte Arendt auch 1953, als ihre beiden ersten Arbeiten im RIAS zur Ausstrahlung kamen. In der zumeist hagiografischen Literatur zu Arendts Biografie findet zudem keine Diskussion zu der Frage nach dem Verhältnis von Schreiben und den Lebens- und Produktionsbedingungen statt.[7]

Nun sind die Radiofassungen, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden, aus den genannten Gründen nicht vollkommen andere Texte gegenüber den Druckversionen.[8] Gerade die häufige weitgehende Übereinstimmung ist beachtlich. Sie lässt sich nicht mit dem immer beschworenen »höheren« oder »anderen« Niveau in den Redaktionen der Rundfunkhäuser und dem »Anspruch« der damaligen HörerInnen erklären. Arendt verfügte offensichtlich über einen Stil und Ton, der in gedruckter wie gesprochener Form die RezipientInnen erreichte. Sie dachte auch nie, wie nahezu alle sozial freischwebenden Intellektuellen, über eine eigene Form für die jeweiligen Medien nach. Es war ja durchaus üblich, Aufsatzmanuskripte beim Radio einzureichen, und unzählige Bücher und Aufsatzbände wiederum bestanden in Gänze aus früheren Radiobeiträgen. Und natürlich war die Mehrfachverwertung häufig von Beginn an geplant. Diese Varianten finden sich denn auch sämtlich bei Arendt. Ihre hier wiedergegebenen Radioarbeiten werden deshalb nicht separat veröffentlicht, sondern in die Chronologie ihrer Werkgeschichte eingefügt.

Diese »Vorträge« sind unter einem weiteren Aspekt bemerkenswert. So hatte Arendt ihre Zweisprachigkeit bereits immer wieder selbst ausführlich thematisiert, am bekanntesten sind wohl die entsprechenden Passagen aus dem Gespräch mit dem Journalisten Günter Gaus im Jahr 1964. Die Sekundärliteratur hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche Theorien zu Arendts Sprachnutzung entwickelt, die die Beziehungen zwischen dem Deutschen und dem Englischen, und naturgemäß umgekehrt, als konstitutiv für die Werkdeutungen betrachten. Doch die Radiobeiträge sind allesamt auf Deutsch verfasst. Es wäre falsch, daraus zu schließen, die Rundfunkanstalten in den USA wären wegen Arendts wenig biegsamer englischer Prosa abgeneigt gewesen, sie als Beiträgerin zu gewinnen. Schließlich waren die USA eine Einwanderungsgesellschaft, was sich natürlich auch in den Medien spiegelte. Und selbst die traditionsreiche, das heißt sehr britische BBC beschäftigte nach 1933 zahlreiche MitarbeiterInnen, die das Englische nur bedingt beherrschten. Dass Arendt als Medienintellektuelle einsprachig blieb, war vielmehr eine bewusste Entscheidung. Sie wusste sehr genau um den Aufbau und die Wirkung des Vortragens. Den Universitätskatheder und wissenschaftliche Konferenzen benötigte sie dazu nicht, sie hatte eine klare Vorstellung von ihrer Wahrnehmung, von den in der antiken Rhetorik entwickelten Darstellungs- und Stilmitteln und schließlich von der Tatsache, dass sie in der Regel die einzige Frau war, die man zu grundsätzlichen Fragen der politischen Theorie, der Philosophie und zur geistigen Situation der Zeit einlud. Es fällt auf, dass Arendt auch im Deutschen überakzentuiert und tendenziell laut sprach, sie im doppelten Sinn verstanden werden wollte. Arendt wusste auch um ihre markante Stimme, die einen hohen Wiedererkennungswert hatte. So bestand sie stets darauf, die Texte selbst einzusprechen, und tatsächlich verlieren sie sofort, wenn man sie professionellen VorleserInnen überlässt. Der Nachdruck, die Modulation und die Forcierungen lassen sich nicht imitieren, sie gehören, wie der Rhythmus der Texte selbst, einzig zu Arendts Stimme und ihrem Deutsch.

Die von ihr gezielt eingesetzte Wechselwirkung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit sagt zudem etwas über Arendts Beziehung zum Aussagewert ihrer Überlegungen aus. Die Radiosendungen wurden nicht nur für den Augenblick produziert, zugleich aber waren die Texte stärker an den Moment gebunden. Das führt bei Arendt auch zu Argumentationsketten, die aus dem Situativen, dem gerade Gelesenen eine direkte Verbindung zur Tradition suchen, um dann deren Beziehung an der Gegenwart zu spiegeln. Man ist allzu leicht versucht, in dieser Anordnung das bekannte Muster der (elaborierten) Kulturkritik zu erkennen. Doch Vorsicht, gerade die Tatsache, dass diese Beobachtung nicht an eine Ideologie gebunden ist, sollte zu weiteren Überlegungen führen, die die politische Lage und das noch weitgehend unerklärte Verhältnis von Vorkriegs-, Emigrations- und Nachkriegsargumentations- und -schreibstilen einbeziehen. Diese Konstellation zumindest bei Arendt exemplarisch nachzustellen, ist Ziel dieses und des vierten Bandes der »Vorträge und Aufsätze«.

Besonders deutlich wird das hier angerissene Potenzial von Schriftlichkeit und Mündlichkeit und Arendts Kunst des Um- und Weiterschreibens bzw. -denkens, wenn man die drei Beiträge für den Bayerischen Rundfunk über »Die Entwicklung des Sowjetblocks« (Text 13) mit ihrer ebenfalls hier abgedruckten Studie »Die Ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus« (Text 16) und dem mehrfach umgearbeiteten Aufsatz »Totalitarian Imperialism: Reflections on the Hungarian Revolution«[9] vergleicht. Das vollständige Manuskript der Radiosendungen konnte im Münchner »Institut für Zeitgeschichte« gefunden werden, während im Archiv des BR die drei Tonaufnahmen sowie lediglich die Manuskripte der zweiten und dritten Sendung vorhanden sind.[10]

Die Initiative für die Beitragsreihe ging in diesem Fall von Arendt aus, die regelmäßig vom BR die gedruckten Programme der Sondersendungen erhielt. Dabei fiel ihr im November 1957 auf, dass die Ankündigungen ein Sammelsurium von politischen Themen boten, aber keine erkennbare Struktur. Da sie gerade den Aufsatz über die Ungarische Revolution von 1956 für das Journal of Politics fertiggestellt hatte, fragte sie an, ob der BR Interesse an einer dreiteiligen Serie zu den Entwicklungen des Sowjetblocks nach Stalins Tod habe, die Übersetzung des Textes könne schnell angefertigt werden. Der aus Ostpreußen stammende Redakteur Dr. Gerhard Szcznesy (1918 – 2002), der zunächst das »Nachtprogramm«/»Nachtstudio«, dann die »Sonderprogramme« verantwortete und mit Arendt seit 1955 in Verbindung stand, war sofort begeistert. Von der Idee im November 1957 zur Ausstrahlung ging alles sehr schnell: An drei aufeinanderfolgenden Dienstagen (28. Januar, 4. Februar und 11. Februar 1958) liefen die von Arendt in New York eingesprochenen Sendungen.

Anders verhält es sich bei »Die Krise in der Erziehung« (Text 14). Hier fragte am 12. Dezember 1957 Friedrich Brandes, Werksleiter und Prokurist der Kaffeerösterei HAG Bremen,[11] bei Arendt an, ob sie einen Vortrag über »Die Krise in der Erziehung« im Rahmen der Reihe »Geistige Begegnungen in der Böttcherstraße« übernehmen wolle. Brandes war durch ihren Aufsatz über Autorität im Monat auf sie aufmerksam geworden. Arendt sagte zu, es kam erst zur schriftlichen Publikation des Vortrages, der anschließend gleich zweimal, einmal am 4. September 1958 von Radio Bremen und einen Monat später vom WDR, ausgestrahlt wurde. In diesem Fall sind die Änderungen zwischen Radiomanuskript und gedruckter Fassung so gering, dass für den Abdruck im vorliegenden Band auf die 1958 publizierte Broschüre des HAG-eigenen Angelsachsen-Verlages zurückgegriffen wurde. Mindestens 49 der zwischen 1955 und 1978 gehaltenen Vorträge in der Reihe »Geistige Begegnungen in der Böttcherstraße« wurden als 15 bis 30 Seiten umfassende »Hefte« veröffentlicht. Nahezu alle Eingeladenen waren prominente, auch im Ausland arbeitende AkademikerInnen oder SchriftstellerInnen.[12]

Bereits die ersten beiden Radioauftritte Arendts in Deutschland fanden in einem prominenten Umfeld statt. Der RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) in West-Berlin etablierte am 7. Januar 1949 die »Funk-Universität«, die 45 Jahre, also bis zur Auflösung der Sendeanstalt 1994 ununterbrochen lief. Für die Beiträge wurden zumeist namhafte Autoren, gelegentlich auch Autorinnen gewonnen, wie aus der folgenden, dem Transkript »Die Menschen und der Terror« entnommenen An- bzw. Abmoderation zu ersehen ist.

Verehrte Hörer, im fünften Sende-Abschnitt der Funk-Universität bringen wir in dieser Woche zwei Sendungen zu dem Thema »Die Menschen und der Terror«. Heute abend verlesen wir einen Beitrag von Hannah Arendt, New York, die sich durch ihre Veröffentlichungen auf dem Gebiete der politischen Soziologie einen internationalen Ruf erworben hat. Morgen abend hören Sie ein Gespräch zwischen Professor Theodor Adorno, Professor Max Horkheimer und Professor Eugen Kogon.

Im fünften Sende-Abschnitt der Funk-Universität verlasen wir ein Referat der durch ihre politisch-soziologischen Publikationen international bekannt gewordenen Schriftstellerin Hannah Arendt, New York, zum Thema »Die Menschen und der Terror«. Unter dem gleichen Titel steht ein Gespräch zwischen Professor Theodor Adorno, Professor Max Horkheimer und Professor Eugen Kogon, das wir morgen abend um 23 Uhr senden werden. Die Funk-Universität-Vorträge am 20. und 21. April behandeln die Entstehung des Faschismus. Es sprechen Doktor Arcadius Gurland und Professor Doktor Ernst Fraenkel, Berlin. Auf Wiederhören.

Neben dem BR war es der WDR, mit dem Arendt eine engere Zusammenarbeit einging. In München und Köln fand sie gleichermaßen RedakteurInnen vor, die neben klaren programmatischen Ideen Bildung und Sensitivität mitbrachten, der umworbenen Autorin also auf Augenhöhe begegneten. Zu den Namen, die hier neben dem bereits genannten Szcznesy vom BR genannt werden sollten, gehört der von Carl Linfert (1900 – 1981) vom WDR. Der in Staatswissenschaften und Kunstgeschichte Promovierte, von 1934 bis zu deren erzwungener Einstellung 1943 Redakteur der Frankfurter Zeitung, war nach 1945 zunächst Journalist und Zeitungsherausgeber, bis er beim (N)WDR das Kulturprogramm aufbaute. Linfert spielte über Jahre eine sehr wichtige Rolle bei der deutschen Sektion des von 1950 bis 1969 bestehenden Kongresses für kulturelle Freiheit (Congress for Cultural Freedom, CCF), wusste um Arendts Bekanntschaft mit Karl Jaspers (1883 – 1969) und Melvin Lasky (1920 – 2004) und lernte sie in diesen Zusammenhängen kennen. Er schrieb bereits im Mai 1953 im Monat sehr begeistert über Arendts Aufsatz »Ideologie und Terror« (Text 5). Dreimal wird Linfert Beiträge Arendts im WDR einleiten.[13]

Von dem hier abgedruckten Radiobeitrag »Geschichte kann nicht ›gemacht‹ werden. Über den modernen Begriff der Geschichte und die Möglichkeiten der Freiheit spricht Hannah Arendt« (Text 11) existieren im Archiv des WDR zwei Versionen. Zum einen der von Arendt eingereichte Text, der Änderungen und Streichungen von Linfert enthält. Sodann ein Typoskript, das dem gesendeten Wortlaut entspricht. Es unterscheidet sich nochmals von der korrigierten Fassung des ursprünglichen Manuskripts. In der hier abgedruckte Version sind die umfänglichen Streichungen rückgängig gemacht und zugleich die Ergänzungen der beiden Fassungen beibehalten worden. Für die Sendung, die ungewöhnliche achtzig Minuten dauerte, wurden zwei Bänder verwendet.

In diesem und dem vierten Band werden ausgewählte Radiobeiträge vorgestellt, nicht jedoch die zahlreichen Interviews Arendts in diesem Medium, die einem gesonderten Band vorbehalten sind. Erwähnung finden müssen sie dennoch. Wenn sie in Deutschland mit den Rundfunkanstalten arbeitete, ließ sie sich gerne in ein Rahmenprogramm einspannen. Sei es, dass sie weitere Vorträge vor Ort vereinbarte, was beispielsweise in Köln, aber auch in Hamburg (NDR) und Bremen (Radio Bremen) der Fall war, oder dass sie mit jungen Menschen (SchülerInnen, Studierenden) zusammenkam, um mit ihnen zu diskutieren. Gelegentlich ließ sie dabei auch Presse zu.[14]

II. Zeitschriften

Noch weit erstaunlicher als im Falle der Radiobeiträge ist die Tatsache, dass es auch zu Arendts teilweise sehr enger und über viele Jahre bestehender Zusammenarbeit mit amerikanischen und mit deutschen Zeitschriften keine eigenständige Studie gibt. Von den meisten dieser Zeitschriften existieren umfängliche Archive, in denen sich Manuskripte, Fahnen sowie teils ausführliche Korrespondenzen mit ihr und über sie befinden.[15]

Hier können nur kleine Schlaglichter auf die Kooperationen mit deutschen Zeitschriften geworfen werden.

Der Monat

Arendt kannte Melvin Lasky seit 1945. Er gehörte zu den amerikanischen Truppen, die 1944/45 unter anderem Heidelberg befreiten. Dort lernte er auch das Ehepaar Gertrud und Karl Jaspers kennen und berichtete mehreren FreundInnen Arendts von dieser Begegnung, darunter der Soziologe Daniel Bell und der Journalist Dwight Macdonald. Diese wiederum setzten Arendt von Laskys Briefen in Kenntnis. Sie verdankte also unter anderem ihm, dass sie vom Überleben ihres Lehrers und seiner Frau erfuhr.

Im Juni 1948 informierte Lasky Arendt über die geplante Gründung einer auf Deutsch erscheinenden, von den USA finanzierten Zeitschrift. Die Rede war vom Monat, der vom Oktober 1948 an in Berlin erschien.[16]

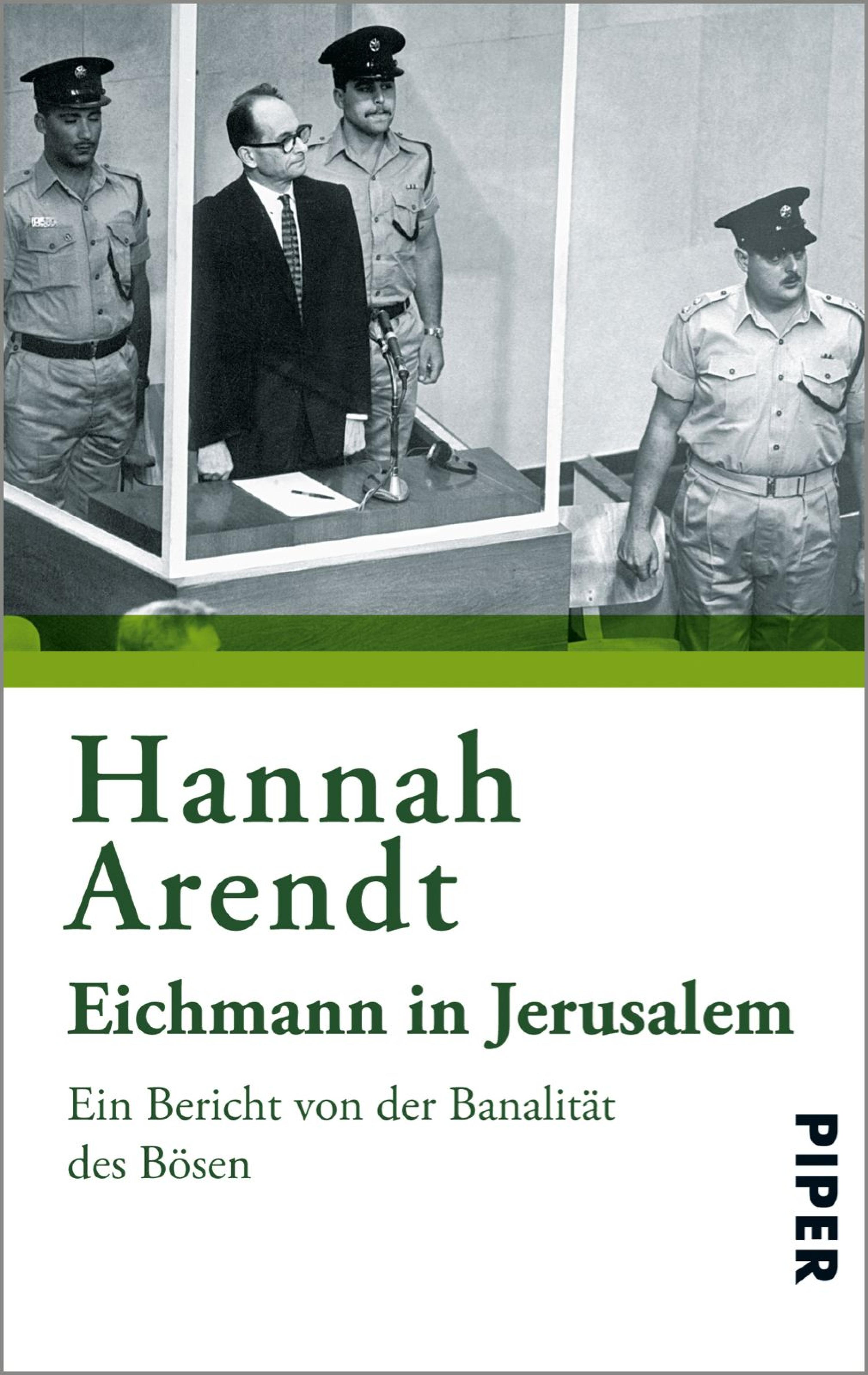

Arendt überließ der Zeitschrift in den Fünfzigerjahren drei Texte, die in ihrer eigenen Übersetzung erschienen und später mit leichten Änderungen sowie mit Anmerkungen versehen in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft übernommen wurden. Der zweite der beiden Texte, »Totalitäre Propaganda« (Text 1), wurde mit seiner Veröffentlichung 1951 als ein »Kapitel aus Die Ursprünge des Totalitarismus« angekündigt, so der von Arendt genannte Titel eines Vorhabens, das bekanntlich erst 1955 realisiert werden würde. Zusammen mit dem anschließend publizierten Aufsatz »Die Geheimpolizei: Ihre Rolle im totalitären Herrschaftsapparat« (Text 3) erschienen die Texte als eigenständige Broschüre der Zeitschrift unter dem Titel Der Totalitarismus: Gedanken über Geheimpolizei und Propaganda.[17] Erst 1968 sollte es wieder zu einer Zusammenarbeit kommen. Dazwischen lag die Kontroverse um Eichmann in Jerusalem, in der sich Lasky mit harschen Worten sowohl öffentlich als auch in zahlreichen Briefen gegen Arendt ausgesprochen hatte. Seit 1953 galt Laskys Aufmerksamkeit im Übrigen der Herausgabe der Londoner Zeitschrift Encounter, die wie der Monat vom CIA (mit)finanziert wurde.

Entgegen anders lautenden und immer wieder geäußerten Gerüchten, dass Arendt eine passionierte Carl-Schmitt-Anhängerin gewesen war, sei der Hinweis erlaubt, dass sie zahlreiche Schriften des Juristen erst 1952 durch Lasky zugesandt bekam. Sie wandte sich auch deshalb in dieser Sache an ihn, weil sie im Auftrag ihres Freundes, des an der Notre Dame University lehrenden Politologen Waldemar Gurian (1902 – 1954), an einer (nicht geschriebenen) Rezension von dessen Nachkriegshauptwerk Vom Nomos der Erde arbeitete. Schmitts Schriften, von denen die allermeisten zuletzt im »Dritten Reich« erschienen waren, konnten bis in die Achtzigerjahre leicht zu sehr niedrigen Preisen in Antiquariaten erstanden werden.

Der einzige Text Arendts im Monat, der für größeres Aufsehen sorgte, war ihre Besprechung der äußerst fragwürdigen Textkompilation Hitlers Tischgespräche (»Bei Hitler zu Tisch«, Text 2), für die der renommierte Freiburger Historiker Gerhard Ritter (1888 – 1967) verantwortlich zeichnete.[18] Arendts Kritik, die, ohne die Hintergründe der Edition kennen zu können, deren Schwächen und manipulativen Gehalt klar benannte, hatte ein Nachspiel. Ritter wurde vom beauftragenden Deutschen Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit, dem späteren Institut für Zeitgeschichte, nach München zitiert. Die dort vorgetragene 15-seitige Rechtfertigung Ritters richtete sich nicht zuletzt gegen Arendt. Lasky kam durch einen Anwesenden an eine Zusammenfassung des Textes heran, die er an die Autorin weiterleitete. Leider hat sich das Dokument nicht erhalten.[19]

Merkur

Während Arendts Beziehungen zur Neuen Rundschau anfangs über ihren Freund Dolf Sternberger (1907 – 1989) liefen und in der veröffentlichten Korrespondenz zur Sprache kommen[20] und die Zusammenarbeit mit Hochland auf den Text »Das zeitweilige Bündnis zwischen Mob und Elite« (Text 4) begrenzt ist,[21] ist der Merkur für sie die mit Abstand wichtigste Zeitschrift in Deutschland.

Seit 1950 stand Arendt mit den beiden Merkur-Herausgebern, insbesondere mit Hans Paeschke (1911 – 1991) in enger Verbindung. Dass erst acht Jahre später mit »Kultur und Politik« (Text 19) der erste, 1960 dann mit »Der Mensch und die Arbeit« ein zweiter Aufsatz von ihr veröffentlicht wurde, mag angesichts der behaupteten Bedeutung des Merkur erstaunen. Tatsächlich hatte Arendt Paeschke sehr früh Manuskripte geschickt, die dann jedoch aus unterschiedlichen Gründen an anderen Stellen erschienen. Das hielt beide Seiten nicht davon ab, in Kontakt zu bleiben, zumal Paeschke in engem Austausch mit dem Verleger Ernst Piper stand, Jaspers’ Hausverlag, der auch für Arendt in den Fünfzigerjahren eine immer größere Bedeutung erhielt.

Die Zusammenarbeit mit Paeschke blieb bis 1970 eng, wie der Abdruck einiger der wichtigsten Aufsätze Arendts im Merkur belegt: Zu Walter Benjamin, zu Martin Heidegger und zu Bertolt Brecht, die allesamt bis heute andauernde Kontroversen auslösten, wählte sie die »Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken«. Auf diese und die weiteren Texte und Auseinandersetzungen und schließlich auf Arendts Kunst des Essays wird ausführlich im abschließenden Band der Vorträge und Aufsätze (1961 – 1976) und damit der Studienausgabe eingegangen werden.

III. Weitere Texte

»Gestern waren sie noch Kommunisten« (Text 8) blieb Hannah Arendts letzter Artikel im Aufbau.[22] Mit dem prozionistischen Kurs der Zeitung war sie nicht einverstanden, überhaupt hatte Arendt keinerlei Interesse mehr am Tagesjournalismus. Sieht man von dieser Gelegenheitsarbeit einmal ab, so prägen die hier abgedruckten Texte in großen Teilen das Bild Hannah Arendts bis heute. Das gilt im besonderen Maße für ihre Dankesrede »Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten: Gedanken zu Lessing« (Text 20) anlässlich der Verleihung des Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg am 28. September 1959. Die Feier wurde im Fernsehen und im Radio übertragen, Mitschnitte haben sich erhalten.[23] Zweimal wurde der Text im Folgejahr identisch abgedruckt: einmal bei Piper, einmal bei Hauswedell in Hamburg, wobei diese Publikation auch die Laudatio von Senator Dr. Hans-Harder Biermann-Ratjen (1901 – 1969) sowie den Text der Verleihungsurkunde bietet.[24] Arendt war von der Ehrung überrascht worden und konnte sich darauf keinen rechten Reim machen, wie noch in der Rede nachzulesen ist.[25]

Eine, wenn auch oberflächliche, Antwort auf die Frage nach den Gründen für Arendts Auszeichnung ist die Prominenz der Autorin. Das Wort »Star« zu ihrer Charakterisierung findet sich spätestens dann, als wiederum gleichermaßen FernsehzuschauerInnen und RadiohörerInnen Arendts Laudatio auf Karl Jaspers mitverfolgen konnten, der auf den Tag genau ein Jahr vor ihrer Ehrung mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet wurde. Arendts Lobesworte wurden nicht nur wie beim Friedenspreis üblich im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels abgedruckt, sondern mehrfach zu ihren Lebzeiten (Text 17).[26] Das öffentliche Auftreten Arendts zusammen mit dem verehrten Lehrer und Freund und von vielen KommentatorInnen als Praeceptor Germaniae wahrgenommenen Jaspers war unerhört für die deutsche Nachkriegsgesellschaft: Eine aus Deutschland stammende Jüdin lobte wie selbstverständlich, in Anwesenheit des Bundespräsidenten Theodor Heuss, einen Denker philosophisch und persönlich direkt und zugleich von außen. Dieser präzise dokumentierte Auftritt hatte nach 1945 kein Vorbild und sorgte für etliche verwunderte Gesichter im Publikum.

Wie sehr die politische Theoretikerin im avancierten und somit klassischen Sinn analytisch und biografisch Jaspers’ Person und Werk fassen konnte, zeigt die kunstvolle Miniatur »Karl Jaspers: Bürger der Welt« (Text 12).

Dass Arendt ihren Lehrer Jaspers auch auf eine ebenfalls klassische, das heißt hier: systematische und dabei auf sein Werk indirekt rekurrierende Weise loben konnte, belegt der später in die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft überarbeitet aufgenommene Festschriften-Beitrag »Ideologie und Terror« (Text 5).

Eine ebenso kurze wie intensive Freundschaft verband Hannah Arendt mit dem Schriftsteller Hermann Broch (1886 – 1951).[27] Die ausführlichste Auseinandersetzung mit seinem Werk, neben den Analysen seiner Romantrilogie Die Schlafwandler und des Romans Der Tod des Vergil, galt seinen Essays, die 1955 in zwei Bänden unter dem Titel Dichten und Erkennen in einer Werkausgabe des Rhein-Verlages erschienen. In dem ersten der beiden Bände hatte Arendt ihre »Einleitung« (Text 9) publiziert, die Broch konsequent zu einem Platoniker macht und nicht zum ersten Mal die Mauern zwischen Literatur und Philosophie einreißt.[28]

IV. Resümee und Ausblick

Auch mit dem dritten von vier Bänden der Vorträge und Aufsätze erweitert sich das bekannte Bild Hannah Arendts. Erstmals wird auch die Radioautorin vorgestellt, womit sich Arendts bekannte Deutungs- und Produktionskraft nochmals auf eine neue Weise zeigt.

Die sich zwischen 1951 und 1960 im deutschsprachigen Raum etablierende Denkerin ist sich dabei ihrer Rolle sehr bewusst. Gerade weil sie niemals einen Gedanken an eine mögliche Rückkehr nach Deutschland verschwendete, bemerkenswerterweise auch nie offiziell ein Angebot erhielt, und zugleich meist allgemein politisch-theoretische und gegenwartsbezogene Themen behandelte, ergab sich eine Distanz zu den Personen und Institutionen, mit denen sie in Kontakt stand. Arendt ließ Deutschland und die Deutschen vermeintlich in Ruhe. Erstaunlich ist, dass diese so konstruierte Distanz erkannt wurde: Die herausgestellte Sachlichkeit des gegenseitigen Umgangs machte eine Kommunikation überhaupt erst möglich – eine Einsicht, der die meisten von Arendts Korrespondenzpartnern folgten. Das untereinander in Deutschland praktizierte Sicherheit gebende Schweigen schien auch der richtige Umgang mit einer jüdischen Emigrantin. Fragt man sie nichts, fragt sie nichts zurück. Diese Distanz aber gab sie auf, wenn sie persönlich von Deutschen adressiert wurde, so im Fall der Zuerkennung des Lessing-Preises. Hier galt es als Jüdin zu sprechen, nicht allgemein, sondern direkt, aus der Erfahrung einer früheren Schülerin humanistischer Gymnasien in Königsberg heraus. Der »Nathan« als allzu leicht begehbare Brücke zwischen Deutschen und Juden wie Jüdinnen wurde von Arendt auf ihre Tragfähigkeit nach der Shoah untersucht. Es ist dies nur ein, wenn auch ein äußerst gewichtiger, Moment, der Auswirkungen auf die Lektüre der anderen Texte hat. Sie kommunizieren miteinander, man muss, wie beim Radiohören, nur ein wenig aufmerksamer sein, als wir es alle gewohnt sind.

Im vierten und abschließenden Band der Vorträge und Aufsätze (1961 – 1976) wird sich das Neukennenlernen der Hannah Arendt fortsetzen.

1951

1 Totalitäre PropagandaEin Kapitel aus Die Ursprünge des Totalitarismus

Erschienen 1951 in Der Monat

Auf die Mob- und Elite-Elemente der Gesellschaft üben die totalitären Bewegungen eine Anziehungskraft aus, die von Propaganda nahezu unabhängig ist und vor allem jener Trieb- und Schwungkraft ihre Wirkung verdankt, die zu versprechen scheint, alles Bestehende in einem Sturm von Umwälzungen und Terror hinwegzufegen. Die Massen hingegen können nur durch Propaganda gewonnen werden. Totalitäre Bewegungen, sofern sie sich unter normalen Bedingungen von Meinungsfreiheit und verfassungsmäßiger Regierung entwickeln, appellieren an das gleiche Publikum wie alle anderen Parteien, d. h. an ein Publikum, dem Informationsquellen noch in unbeschränktem Maße zur Verfügung stehen und das durch Gewaltakte nur in sehr begrenztem Maße terrorisiert werden kann.

Daß Propaganda und Terror sich ergänzen wie zwei Seiten der gleichen Medaille, ist zwar von Kritikern wie Anhängern totalitärer Systeme behauptet worden, ist aber darum noch nicht unbedingt richtig. Die totalitären Regierungen pflegen die Propaganda der Bewegungen durch Indoktrination zu ersetzen, und ihr Terror richtet sich sehr bald (sobald nämlich die Anfangsstadien, da das Regime noch mit einer organisierten Opposition zu rechnen hat, überwunden sind) nicht so sehr gegen Gegner, die man etwa durch Propaganda nicht hätte überzeugen können, als gegen jedermann. Sobald totalitäre Diktaturen fest im Sattel sitzen, benutzen sie Terror, um ihre ideologischen Doktrinen und die aus ihnen folgenden praktischen Lügen mit Gewalt in die Wirklichkeit umzusetzen: Terror wird zu der spezifisch totalitären Regierungsform. So setzte zum Beispiel die bolschewistische Regierung in Rußland die ideologische Forderung, daß es in einem sozialistischen Lande keine Arbeitslosigkeit geben dürfe, nicht dadurch in die Wirklichkeit um, daß sie propagandistisch-schwindelhaft in einem Moment offenbarer Arbeitslosigkeit behauptete, es gäbe keine Erwerbslosen, sondern dadurch, daß sie ohne alle Propaganda erst einmal die Arbeitslosenunterstützung abschaffte. Die Lüge wurde Wahrheit: es gab keine Arbeitslosen mehr in Rußland, nur noch Bettler und asoziale Elemente, und der alte sozialistische Grundsatz: »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen«, war auf eine zwar unerwartete, dafür aber um so radikalere Weise verwirklicht worden. Oder, um ein anderes Beispiel zu nehmen, als Stalin die Geschichte der Russischen Revolution umzuschreiben beschloß, bestand seine »Propaganda« der neuen Fassung lediglich darin, zusammen mit der alten Auflage und den zu ihr gehörigen Dokumenten die alten Autoren und ihre Leser zu vernichten. Als im Jahre 1938 die neue »Geschichte der Kommunistischen Partei Rußlands« erschien, war die Publikation selbst das Zeichen, daß die Generalreinigung der Partei zu Ende war. In beiden Fällen diente Terror dazu, eine Doktrin zu verwirklichen, nicht sie zu propagieren.

Das Nazi-Regime verhielt sich in seinen Fragen ganz ähnlich. Solange es sich z. B. noch darum handelte, die Bevölkerung der besetzten Ostgebiete für die Besatzungsmacht zu gewinnen, entfalteten die Nazis eine recht erhebliche antisemitische Propaganda, welche auf Terror schon darum verzichten konnte, weil sie der Stimmung der Bevölkerung vor allem Polens ganz und gar entgegenkam. Terror wurde erst angewandt, als es sich kurze Zeit später darum handelte, die nazistische Rassenlehre, derzufolge die östlichen Völker als Untermenschen keine Intelligenz haben, in die Wirklichkeit umzusetzen und die polnische Intelligenz auszurotten, von der damals Widerstand noch nicht einmal zu befürchten stand. Genau so zielte Himmlers Plan (der wegen der Kriegsereignisse nicht mehr durchgeführt werden konnte), alle blonden und blauäugigen Kinder aus Polen nach Deutschland zu entführen, nicht darauf ab, die Bevölkerung in Schrecken zu setzen; ihm ging es nur um die Verwirklichung arischer Rassengrundsätze.

Totalitäre Propaganda richtet sich immer an eine noch nicht totalitäre Welt, und sie ist daher voll ausgebildet, bevor die Bewegungen zur Macht kommen. Totalitäre Regierungen verwenden Propagandamethoden nur noch in ihrer Außenpolitik, sei es, daß sie die öffentliche Meinung des nichttotalitären Auslands beeinflussen wollen, oder daß sie die Filialen der eigenen Bewegung mit Propaganda versorgen müssen. Kommt die Indoktrination des eigenen Landes mit der Propagandalinie für das Ausland in Konflikt (was z. B. in Rußland geschah, nicht als Stalin seinen Pakt mit Hitler schloß, wohl aber, als er gezwungenermaßen ein Bündnis mit der demokratischen Welt schließen mußte), so wird die Propaganda innerhalb der eigenen Bewegung ausdrücklich als »zeitweiliges taktisches Manöver« (Krawtschenko) erklärt. Die Unterscheidung zwischen ideologischer Doktrin, die innerhalb der Bewegung der Propaganda nicht mehr bedarf, und reiner Propaganda für die Außenwelt ist soweit wie möglich bereits ausgebildet, bevor die Bewegungen zur Macht kommen. Das Verhältnis zwischen Propaganda und Indoktrination hängt von der Größe der Bewegung einerseits, von dem Druck, den die Außenwelt auf sie ausübt, andererseits ab. Je kleiner die Bewegung ist, desto mehr Energie wird sie noch auf Propaganda verwenden; je größer der Druck der Außenwelt auf totalitäre Regierungen ist, ein Druck, der selbst hinter einem »eisernen Vorhang« niemals ganz ignoriert werden kann, desto aktiver wird die totalitäre Propaganda im Ausland werden. Wesentlich ist, daß die Notwendigkeiten der Propaganda immer von der Außenwelt diktiert werden, daß die Bewegungen von sich aus nicht eigentlich propagieren, sondern indoktrinieren. So wächst die mit Terror notwendig gekoppelte Indoktrination, je stärker die Bewegungen werden oder je sicherer die totalitären Regierungen sich fühlen.

Die Herrschaftsform des Terrors

Propaganda ist in der Tat ein unabdingbarer Bestandteil »psychologischer Kriegführung«. Terror aber ist mehr; er bleibt grundsätzlich die Herrschaftsform totalitärer Regierungen, wenn seine psychologischen Ziele längst erreicht sind; das wirkliche Grauen setzt erst ein, wenn Terror eine vollkommen unterworfene Bevölkerung beherrscht. Wo immer Terror seine Perfektion erreicht hat, wie in den Konzentrationslagern, verschwindet Propaganda völlig (sie war in den Nazi-Lagern sogar ausdrücklich verboten). Propaganda, mit anderen Worten, ist nur ein Instrument, wenn auch vielleicht das wichtigste, im Verkehr mit der Außenwelt; Terror dagegen ist das wahre Wesen totalitärer Herrschaft. Terror hat in totalitär regierten Ländern so wenig mit der Existenz von Gegnern des Regimes zu tun wie die Gesetze in konstitutionell regierten Ländern von denjenigen abhängen, die sie brechen.

Gewaltanwendung als bloße Stärkung politischer Propaganda hat in der Nazi-Bewegung keine größere Rolle gespielt als in der kommunistischen, und in beiden keine größere als in anderen nichttotalitären Bewegungen mit revolutionären Zielen. Die Nazis haben aus der Welle politischer Verbrechen im Deutschland der zwanziger Jahre ein gewisses Kapital geschlagen; sie selber aber haben charakteristischerweise Morde an prominenten Politikern, die man dem Mord von Rathenau oder Erzberger zur Seite stellen könnte, kaum inspiriert. Ihnen kam es immer mehr darauf an, durch Verbrechen an kleinen, schlecht geschützten Funktionären oder einflußreichen, aber nicht prominenten Mitgliedern gegnerischer Parteien der Bevölkerung zu beweisen, daß bloße Mitgliedschaft bereits eine gefährliche Sache sei. Dieser sogenannte Massenterror, obwohl nur in relativ kleinem Maßstab wirklich durchgeführt, konnte nur darum ernsthaft ins Gewicht fallen, weil weder Polizei noch Gerichte der Weimarer Republik Verbrechen von »Rechts« ernsthaft verfolgten. Es handelte sich, wie ein Theoretiker der Nazis richtig festgestellt hat, um eine Art »Machtpropaganda«, nämlich darum, der Bevölkerung klarzumachen, daß die Macht der Nazis größer war als die der Regierung und daß es sicherer sein konnte, Mitglied einer von der Republik verbotenen paramilitärischen Organisation zu sein als loyal einem republikanischen Verband anzugehören. Worum es ging, war die Gewalt selbst und ihre propagandistische Verwertung, nicht die Bedeutung der ermordeten Personen. Die Nazis pflegten ihre Verbrechen selbst öffentlich bekanntzugeben (höchstens bei Sympathisierenden haben sie sich je für Ausschreitungen der »unteren Organe« entschuldigt).

Die Ähnlichkeiten zwischen dieser Art von Terror und den Erpressermethoden gewöhnlicher Verbrecherbanden sind zu offensichtlich, um ausgeführt zu werden. Dennoch waren die Nazis keineswegs, wie man oft aus diesen Ähnlichkeiten geschlossen hat, eine Gangsterorganisation, und Nazismus kann keineswegs mit Kriminalität gleichgesetzt werden. Die auf der Hand liegenden Ähnlichkeiten besagen nur, daß die Nazis, die zugestandenerweise sehr viel von amerikanischer Massenreklame für ihre Zwecke politischer Propaganda gelernt hatten, auch einiges von den Methoden amerikanischer Gangsterorganisationen übernommen hatten, freilich ohne es zuzugeben.

Viel bezeichnender für totalitäre Propaganda als direkte Erpressung oder Mord unliebsamer Individuen ist die verhüllte, indirekte Drohung gegen alle, die entweder sich nicht einfach indoktrinieren lassen oder aus irgendeinem Grunde zur Indoktrination nicht zugelassen werden. Hier zeichnet sich bereits das letzte, voll entwickelte Stadium totalitären Terrors ab, wenn immer größere Massen von Menschen ohne Ansehen von »Schuld« oder »Unschuld« bestraft, das heißt ermordet werden. Es ist offenbar, daß hinter der bolschewistischen Propaganda, die ihre Gegner mit dem Verpassen des Zuges der Geschichte und damit mit dem Tod bei lebendigem Leib bedroht, der Mord ebenso lauert wie hinter der Nazi-Propaganda, die allen einen irreparablen mysteriösen Verderb des Blutes androhte, die ihr Leben nicht nach den »ewigen Gesetzen der Natur«, das heißt nach arischen Rassegesetzen, einzurichten willens waren. Die Bolschewisten lassen offenbar nur die Millionen in Arbeitslagern verrecken, die vorher bereits »abgestorben« waren, während die Nazis nur diejenigen in die Gaskammern schickten, die es nach den ewigen Gesetzen der Natur gar nicht hätte geben dürfen.

Propaganda als Wissenschaft

Da totalitäre Propaganda ihre Behauptungen immer »wissenschaftlich« verbrämt, hat man sie den Techniken der Massenreklame verglichen, die auch, wie man sich in den Spalten jeder Zeitung überzeugen kann, die »beste Seife der Welt« mit Hilfe komplizierter Laboratoriumsbefunde und chemischer Formeln an den Mann bringt. Es ist auch richtig, daß in diesen Geschäftsmethoden bereits ein gewisses Element möglicher Gewalttätigkeit verborgen ist. Hinter der Behauptung etwa, daß nur diese eine Seife Pickel verhindere und das Finden eines Mannes ermögliche, verbirgt sich natürlich der Wunschtraum des betreffenden Fabrikanten, er möge eines Tages wirklich die Macht haben, alle Mädchen, die seine Seife nicht benutzen, des Ehemannes zu berauben. Offensichtlich ist in beiden Fällen, im Falle der Geschäftsreklame wie im Falle der totalitären Propaganda, »Wissenschaft« nur ein kläglicher, vorläufiger Ersatz für die Macht des Monopols, die man erhofft. Die totalitären Bewegungen geben daher auch ihre anfängliche Vorliebe für »wissenschaftliche« Beweise auf, sobald sie die Macht wirklich in Händen haben. Die Nazis entließen mit Freuden auch diejenigen Gelehrten, die ihnen zu helfen wünschten, und die Bolschewisten pflegen ihren Gelehrten entweder den Garaus zu machen oder sie in die Rolle von Scharlatanen zu zwingen.

Leider ist die Pseudo-Wissenschaftlichkeit der Massenpropaganda sehr viel ernsterer Natur und entspricht in sehr viel exakterer Weise den eigentlichen Wünschen der Massen als die Massenreklame. Im Gegensatz zu älteren Formen politischer Propaganda, die dazu neigt, sich auf die Vergangenheit zu berufen, um Gegenwärtiges zu rechtfertigen, benutzt totalitäre Propaganda die Wissenschaft, um die Zukunft zu prophezeien. Nirgends zeigt sich deutlicher, wie sehr gerade auf den Ideologien – Sozialismus oder Rassendoktrinen – die eigentliche Anziehungskraft der Bewegungen beruht, als wenn die Massen-Redner, anstatt zu sagen, was sie konkret zu tun gedenken, unter ungeheurem Beifall auseinandersetzen, daß sie die verborgenen Kräfte entdeckt haben, welche ihnen und allen, die mit ihnen gehen, unweigerlich Glück bringen werden in der voraussagbaren und durchschaubaren Kette des Geschicks. Tocqueville kannte bereits die große abergläubische Kraft, die von »absoluten Systemen« ausgeht, »die alle Ereignisse der Geschichte von primären großen Ursachen abhängig machen und sie so in eine Kette der Notwendigkeit binden, die es erlaubt, die Menschen gleichsam aus der Geschichte des Menschengeschlechts zu eliminieren«. Sofern die totalitären Führer an diese mögliche Elimination der Menschen aus der Geschichte des Menschengeschlechts glauben, die zugleich die Eliminierung des Zufalls und des Unvorhersehbaren aus allem Geschehen bedeuten würde, sind sie mehr als Demagogen, nämlich wirkliche Repräsentanten der Massen. Sätze wie die folgenden gehörten zweifellos in das Arsenal der nicht sehr zahlreichen Klischees, an die die Nazis bis herauf in die oberste Führerschaft wirklich glaubten:

»Je besser wir die Gesetze der Natur und des Lebens erkennen und beobachten, […] desto mehr passen wir uns dem Willen des Allmächtigen an. Je mehr Einsicht wir in den Willen des Allmächtigen gewinnen, desto größer werden unsere Erfolge sein.«[1]

Und es ist mehr als wahrscheinlich, daß man an dem obigen Glaubensbekenntnis nur wenige Worte zu ändern braucht, um das in der Hand zu haben, woran Stalin über alle taktischen Lügen hinaus wirklich glaubt: je besser wir die Gesetze der Geschichte und des Klassenkampfes erkennen und beobachten, desto mehr passen wir uns dem dialektischen Materialismus an. Je mehr Einsicht wir in den dialektischen Materialismus gewinnen, desto größer werden unsere Erfolge sein. Jedenfalls würde solch ein Glaubensbekenntnis dem stalinistischen Begriff der »korrekten Führung« einen Sinn geben.

Die eigentlich demagogische Seite aller ideologisch-wissenschaftlichen Massenpropaganda ist offenbar und von den totalitären Bewegungen nicht erfunden, wohl aber technisch verbessert worden. Man kann natürlich eine außerordentlich große Durchschlagskraft bei der größten inhaltlichen Absurdität erreichen, sobald man das Argument prinzipiell und in voller Konsequenz der Kontrolle durch Gegenwart wie Vergangenheit entzieht und behauptet, daß nur eine unbestimmt gehaltene Zukunft seine Richtigkeit beweisen kann. Dies muß in jeder Krise wirken, in der die Vergangenheit suspekt und die Gegenwart unerträglich geworden ist. Gerade weil diese Art der Propaganda von den totalitären Bewegungen nicht erfunden worden ist, und weil die Sehnsucht moderner Massen nach wissenschaftlichen Beweisen eine so große Rolle in der modernen Politik überhaupt spielt, ist man auf die Idee gekommen, das ganze Phänomen als ein Symptom jener Wissenschaftsbesessenheit zu erklären, die die westliche Welt seit dem Aufkommen der neuzeitlichen Mathematik und Physik befallen habe. In diesem Zusammenhang erscheint das totalitäre Phänomen nur als das letzte Stadium eines Prozesses, in dessen Verlauf »Wissenschaft zum Götzen geworden ist, der magisch alle Übel des Lebens beseitigen und die Natur des Menschen selbst verändern wird«.[2] Für diese Auslegung spricht, daß in der Tat das Aufkommen der Massen sehr früh in Bezug gebracht worden ist mit einer Art von Wissenschaftlichkeit, der es weniger um Erkenntnis als um die absolute Voraussehbarkeit alles Geschehens ging. Der »Kollektivismus« der Massen wurde von denen begrüßt, die hofften, mit ihrer Hilfe die Unvoraussehbarkeit individueller Handlungen und Reaktionen zu eliminieren, um Menschen gemäß neu entdeckter »Naturgesetze der geschichtlichen Entwicklung« handhaben zu können. Schon Enfantin sah

»die Zeit herannahen, in der ›die Kunst, die Massen in Bewegung zu setzen‹ so vollkommen entwickelt sein wird, daß der Maler, der Musiker, der Dichter, die Macht haben werden, die Massen mit der gleichen Gewißheit zu erschüttern, mit der der Mathematiker ein geometrisches Problem löst oder der Chemiker eine Substanz analysiert. Hier, und nicht erst in unserem Jahrhundert, scheint der Geburtsort der Massenpropaganda zu liegen.«

Hiergegen spricht, daß (was auch immer die Unzulänglichkeiten und Borniertheiten des Positivismus, Pragmatismus und Behaviorismus sein mögen, und welche Rolle sie immer gespielt haben mögen in der Formation des für das 19. Jahrhundert typischen »gesunden Menschenverstandes«) die Massen, mit welchen es die totalitäre Propaganda zu tun hat, in keiner Weise an einer »krebsartigen Wucherung des utilitaristischen Sektors der menschlichen Existenz« leiden (E. Voegelin). Woran sie leiden, ist umgekehrt ein radikaler Schwund des gesunden Menschenverstandes und seiner Urteilskraft sowie ein nicht minder radikales Versagen der elementarsten Selbsterhaltungstriebe. Die Hoffnung der Positivisten, in einer vernünftig geregelten Welt die Zukunft vorherbestimmen und den Zufall ausschließen zu können, beruhte auf der noch selbstverständlichen Voraussetzung, daß Geschichte durch ein immerwährendes Spiel von Interessen geschehe und daß Machtgesetze in diesem Spiel ausschlaggebend und objektiv feststellbar sind. Der Kern aller utilitaristischen und pragmatischen Geschichtsauffassungen, der Kern gerade ihrer Pseudo-Wissenschaftlichkeit, ist immer noch Rohans Interesse – »die Könige befehlen dem Volk, und das Interesse befiehlt dem König« – ein Interesse, das selbst niemals »fehlgehen«, sondern nur richtig oder falsch verstanden, richtig oder falsch in der Welt durchgesetzt werden kann; weil »richtig oder falsch verstandenes Interesse über Leben oder Tod von Staaten entscheidet«, spielt Verständnis von Interessen, das heißt Interpretation in allen »wissenschaftlichen« politischen Theorien eine so entscheidende Rolle, die auch durch offenbare scholastische Verstiegenheiten kaum gemindert werden kann. Keine dieser wissenschaftlichen Theorien aber hat je behauptet, daß es möglich sei, »die Natur des Menschen zu verändern«; im Gegensatz zu allen totalitären Theorien beruhen sie vielmehr auf der stillschweigenden Annahme, daß die Menschennatur sich stets gleich bleibt und daß es daher nur darauf ankommt, die Umstände zu ändern, um automatisch die Aktionen und Reaktionen einer ewig gleichen Menschennatur in erwünschte und voraussehbare Bahnen zu lenken. Wissenschaftlichkeit und Wissenschaftsaberglauben im Sinne des Positivismus, Pragmatismus und schließlich Sozialismus behielt immer die menschliche Wohlfahrt als Ziel aller Politik im Auge, und dies Ziel und Vorhaben ist den totalitären Bewegungen ganz und gar fremd.

Selbstaufgabe der Massen

Gerade weil der utilitaristische Kern der Ideologien des 19. Jahrhunderts dem aus dem 19. Jahrhundert ererbten gesunden Menschenverstand so selbstverständlich war, wurde es der nicht-totalitären und von totalitären Doktrinen noch nicht anfechtbaren Welt so schwer, die vollkommene Verachtung alles greifbaren Nutzens in den Bewegungen und die große Gleichgültigkeit der Massen gegen ihre eigenen Interessen zu verstehen. Da man so viele Jahrhunderte, eigentlich fast durch die gesamte europäische Geschichte hindurch, gelernt hatte, jede politische Handlung nach ihrem cui bono abzufragen und alle politischen Ereignisse nach den ihnen zugrunde liegenden Interessen zu berechnen, sah man sich plötzlich mit einem Element noch nie dagewesener Unberechenbarkeit konfrontiert. Totalitäre Propaganda, die lange vor der Machtübernahme deutlich anzeigt, wie wenig die Massen von dem berühmten Selbsterhaltungstrieb getrieben werden, wurde ihrer demagogischen Qualitäten wegen nicht eigentlich ernst genommen. Der Erfolg der totalitären Propaganda beruht nicht so sehr auf Demagogie als darauf, daß sie versteht, daß Interessen sich als eine kollektive Kraft nur geltend machen können in einer gruppenmäßig geordneten, also nicht vermassten Gesellschaft, daß aber, sobald stabile soziale Gemeinschaften nicht mehr existieren, mit ihnen auch die Übertragungsbänder verschwinden, die individuelle Interessen in Gruppen- und Kollektiv-Interessen transformieren. Keine noch so brutal an materielle Interessen appellierende Propaganda kann wirksam werden, wenn sie es mit Massenmenschen zu tun hat, deren Hauptmerkmal ist, daß sie keinem sozialen oder politischen Körper mehr angehören, sondern ein wahres Chaos individueller, nicht transformierbarer Interessen darstellen. Die noch so massenhafte Aufsummierung dieser untransformierbaren individuellen Interessen ergibt nie ein Gesamtinteresse, wie etwa das Interesse einer Klasse oder einer Nation, sondern hebt sich in der Masse gerade auf; damit wird der Massenmensch jener fanatischen und jederzeit zum Opfertod bereiten Ergebenheit fähig, die sich so deutlich von der Loyalität der treuesten Mitglieder normaler Parteien unterscheidet. Die Nazis haben bewiesen, daß man ein ganzes Volk mit dem Schlagwort »Sieg oder Untergang« in den Krieg führen kann (ein Schlagwort, das die Kriegspropaganda des ersten Weltkrieges sorgsam vermieden hat), und dies nicht etwa in Zeiten von Massenelend, Arbeitslosigkeit oder auch nur unbefriedigter nationaler Ambitionen. Wie gut die Nazis in dieser unheimlichen Welt absoluter Selbstlosigkeit zu Hause waren, zeigt ihre Propaganda am Ende eines bereits verloren gegebenen Krieges; sie versprach, daß der Führer »in seiner Güte für den Fall des unglücklichen Kriegsausgangs für das deutsche Volk einen sanften Tod durch Vergasung bereit hätte«.[3]

Die Lüge wird zur Wirklichkeit

Die totalitären Bewegungen brauchen die Ideologien nicht um ihres utilitaristischen Inhalts willen, der sie einstmals zur Waffe im politischen Kampfe einer Klasse, eines Volkes, einer Nation machte. Für sie ist vielmehr nur die eigentümliche Form wichtig, in welche alle Ideologien ihre Aussagen einkleiden, die Form der unfehlbaren, allwissenden Voraussage. Immer wiederholte und immerwährende Unfehlbarkeit ist die Haupteigenschaft des Massenführers, er darf niemals einen Irrtum zugeben. (Dies übrigens ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum Lenin im Gegensatz zu Stalin und Trotzki nicht nur kein totalitärer Diktator war, sondern sich noch nicht einmal zum Massenführer geeignet hätte; er liebte es bekanntlich, seine Fehler öffentlich zuzugeben und zu analysieren.) Diese Unfehlbarkeit gilt nicht so sehr als Zeichen einer überlegenen Intelligenz als vielmehr eines Bündnisses mit den unfehlbar verläßlichen Kräften der Geschichte oder der Natur, welche durch Niederlage und Katastrophen nicht widerlegt werden können, weil sie sich am Ende immer wieder durchsetzen müssen. So haben Massenführer nur eine Sorge, vor der alle reinen Nützlichkeitserwägungen unwesentlich werden, nämlich dauernd zu beweisen, daß sie richtig vorausgesagt haben. Die Nazis haben kurz vor Kriegsende mit einer Entschlossenheit sondergleichen die konzentrierte Kraft ihrer noch intakten Organisation dafür eingesetzt, eine möglichst vollkommene Zerstörung Deutschlands zu provozieren, und dies einzig zu dem Zweck, ihre Prophezeiung von dem Untergang des deutschen Volkes im Falle einer Niederlage wahr zu machen.

Die außerordentliche Wirkung, welche Unfehlbarkeit auf die Massen ausübt, der schlagende Erfolg dieser Pose, bloß interpretierender Agent voraussagbarer Kräfte zu sein, hat einen neuen Stil politischer Äußerungen gezeitigt, der nicht ohne weiteres in der nicht-totalitären Welt verstanden wird. Das berühmteste Beispiel ist jene Ankündigung Hitlers vor dem Deutschen Reichstag im Januar 1939, in der er »prophezeite«, daß, sollte es den jüdischen Finanziers nochmals glücken, die Völker in einen Weltkrieg zu stürzen, das Resultat das Ende der jüdischen Rasse in Europa sein würde. In nicht-totalitäre Sprache übersetzt sagte Hitler damit deutlich genug: Ich beabsichtige, Krieg zu machen, und ich beabsichtige, das europäische Judentum auszurotten. Ein weniger bekanntes, aber gleich wesentliches Beispiel ist die große Rede, die Stalin vor dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei im Jahre 1930 hielt; damals kündigte er die Liquidierung der innerparteilichen rechten und linken Fraktionen damit an, daß er ihre Träger als Repräsentanten »absterbender Klassen« definierte. Diese Bezeichnung gab nicht nur dem Argument seine eigentliche Schärfe, sondern kündigte im totalitären Stil die physische Ausrottung derer an, deren »Absterben« soeben prophezeit worden war. In beiden Fällen ist das gleiche erreicht: die Liquidierung ist in einen Prozeß eingespannt, in welchem der Mensch nur tut oder erleidet, was ohnehin gemäß unwandelbaren Gesetzen vor sich gehen muß. Es ist gleichgültig, ob »geschichtliche Gesetze« die Klassen und ihre Vertreter »absterben« lassen, oder ob »Natur-Gesetze« alle die, welche ohnehin nicht »lebensfähig« sind – Demokraten, Juden, Östliche Untermenschen, Geisteskranke – »ausmerzen«.

Gleich anderen totalitären Formen der Politik kann diese Methode, den zu Ermordenden als einen Sterbenden hinzustellen, sich voll nur unter den Bedingungen einer totalitären Diktatur durchsetzen. Dann allerdings werden alle Diskussionen über die Richtigkeit oder Falschheit der Prophezeiungen totalitärer Führer gegenstandslos; es ist, als ob man mit einem potentiellen Mörder darüber debattiert, ob sein zukünftiges Opfer tot oder lebendig sei, und dabei vergißt, daß ein Mörder jederzeit den Beweis für seine Behauptung durch die Tat antreten kann. Bevor die Massenführer die Macht in die Hände bekommen, die Wirklichkeit ihren Lügen anzugleichen, zeichnet sich ihre Propaganda durch eine bemerkenswerte Verachtung für Tatsachen überhaupt aus. In dieser Verachtung drückt sich bereits die Überzeugung aus, daß Tatsachen nur von dem abhängen, der die Macht hat, sie zu etablieren.

Die Behauptung, daß nur Moskau eine Untergrundbahn habe, ist nur so lange eine Lüge, als die Bolschewisten nicht die Macht haben, alle anderen Untergrundbahnen zu zerstören. Daher verrät die Propagandamethode der unfehlbaren Voraussage, verbunden mit der ihr inhärenten Verachtung aller Tatsachen, mehr als jeder andere totalitäre Propagandatrick die Beherrschung des Erdballs als das notwendige Endziel der totalitären Bewegungen; denn nur in einer vollständig kontrollierten und beherrschten Welt kann der totalitäre Diktator alle Tatsachen verachten, alle Lügen in die Wirklichkeit umsetzen und alle Prophezeiungen wahr machen.

Solange aber die totalitären Bewegungen noch Propaganda brauchen, zehren sie von der Brüchigkeit einer Welt, die ein menschliches Zuhause nicht mehr anzubieten hat und damit einlädt, sich scheinbar ewigen, alles beherrschenden anonymen Kräften zu überlassen, deren Strom diejenigen, die sich ihm anvertrauen, von selbst in den Hafen neuer Sicherheit tragen wird. Dieser Versuchung sind erst nur die besten Europäer erlegen, die sich gleich T. E. Lawrence aus einer Welt leerer Prätentionen in das Niemandsland übermenschlicher Kräfte retteten. Wenige Jahre später war diese Sehnsucht bereits eine Sucht und ein Massenphänomen, auf das die Art und Weise, in der totalitäre Bewegungen ideologische Elemente und ihre Pseudo-Wissenschaftlichkeit benutzten, aufs genaueste zugeschnitten war. Ob man das Leben eines Volkes und seine Verfassung nach den Verdikten der Genetik oder den Verdikten der Ökonomie einrichtet, ist weniger wichtig, als daß man in beiden Fällen einen Sieg apodiktisch verspricht, der von Mißerfolgen bestimmter Unternehmungen ganz unabhängig ist, weil Sieg oder Niederlage hier nur in einer ganz abstrakten Form, die zugleich endgültig ist, existieren. Im Gegensatz zu Klassen, die an bestimmte Interessen gebunden sich stets für bestimmte Unternehmungen einsetzen, die sie für ihre Weiterexistenz für wichtig halten und die sie daher auch unter ungünstigen Umständen durchzusetzen versuchen werden, sind Massen nur am Sieg als solchem, am Erfolg überhaupt interessiert. Es geht ihnen nie um eine Sache oder eine bestimmte Unternehmung, sondern um den Sieg ganz gleich welcher Sache und den Erfolg welchen Unternehmens auch immer.

Lieblingsthemen der Propaganda

Totalitäre Propaganda vervollkommnet die Techniken der Massenpropaganda, sie hat sie nicht erfunden, und sie gibt ihr nicht die Themen vor. Diese lagen bereit, sorgsam präpariert in jenen fünf Jahrzehnten, da der Imperialismus den Untergang des Nationalstaates vorbereitete, und der Mob, der in dem gleichen Zeitraum die Bühne der europäischen Politik betrat, hatte sie bereits vielfältig aufgegriffen und verbreitet. Von dem Mob, dem die totalitären Führer unserer Zeit noch selbst entstammen, hat die totalitäre Propaganda gelernt, daß sie in das Zentrum der Agitation, unabhängig von inhärenter Bedeutung, stellen müsse, was immer die öffentliche Meinung und Propaganda der Parteien mit Schweigen übergeht. Im Unterschied zu totalitären Bewegungen, die, wenn sie erst voll entwickelt sind, an die Existenz von Wahrheit überhaupt nicht glauben, glaubte der Mob in aufrichtiger Beschränktheit, daß wahr sei, was immer die Heuchelei der guten Gesellschaft verleugnete oder mit Korruption zudeckte.

Noch im engsten Zusammenhang mit dieser Mentalität wählt die totalitäre Propaganda ihre Themen nach dem Kriterium des politischen Hintertreppengeheimnisses. Solch anrüchig interessanten Ruf konnten im Lauf der Geschichte Organisationen erworben haben, die an sich durchaus rational politische Gründe für Geheimhaltung vorweisen können, wie der britische Intelligence Service und das französische Deuxième Bureau; oder revolutionäre Verbände, die notwendigerweise konspirativ arbeiteten, wie die Anarchisten und andere terroristische Gruppen; oder Vereine, die sich ursprünglich auf ein Geheimnis gegründet hatten, das inzwischen längst bekannt und zu einem formalen Ritual erstarrt war, wie die Freimaurer; oder in bestimmte Gesellschaften, um die Jahrhunderte alter Aberglauben ein Netz schauriger Legenden gewoben hatte, wie die Jesuiten und die Juden. Die Nazis haben, bevor sie sich auf die Juden konzentrierten, alle diese Themen ausprobiert, während die bolschewistische Propaganda, weniger instinktsicher und dafür origineller, sich nur graduell diese Art der Thematik zu eigen machte. Immerhin hat bolschewistische Propaganda seit der Mitte der dreißiger Jahre mit einer geheimen Weltverschwörung gegen die Sowjetunion nach der andern gearbeitet, von den Trotzkisten über die »Herrschaft der 300 Familien« zu den Verschwörungen imperialistischer Geheimdienste, der »Kosmopoliten« und Wallstreets.

Magische Wirkung der Konsequenz

Die Mentalität moderner Massen ist nur zu verstehen, wenn man die Durchschlagskraft solcher Propaganda voll würdigt. Sie beruht darauf, daß Massen an die Realität der sichtbaren Welt nicht glauben, sich auf eigene kontrollierbare Erfahrungen nie verlassen, ihren fünf Sinnen nicht trauen und darum eine Einbildungskraft entwickeln, die durch jegliches in Bewegung gesetzt werden kann, was scheinbar universelle Bedeutung hat und in sich konsequent ist. Massen werden so wenig durch Tatsachen überzeugt, daß selbst erlogene Tatsachen keinen Eindruck auf sie machen. Auf sie wirkt nur die Konsequenz und Stimmigkeit frei erfundener Systeme, die sie scheinbar mit einschließen. Wiederholung ist nicht darum ein so wirksamer Bestandteil aller Massenpropaganda, weil die Massen zu dumm wären, etwas zu verstehen, oder zu träge, etwas zu erinnern, sondern weil Wiederholung Folgerichtigkeit in der Zeit sichert, die zeitliche Konsequenz, der die nur logisch unantastbaren Systeme sonst entbehren würden.

Was die Massen sich weigern anzuerkennen, ist die Zufälligkeit, die alle Wirklichkeit mit durchherrscht. Ideologien kommen dieser Weigerung entgegen, sofern sie alle Tatsachen in Beispiele vorweggenommener Gesetze verwandeln und alle Koinzidenz eliminieren durch die Annahme einer alle Einzelheiten umfassenden Allmächtigkeit. Diese Attitüde der Flucht aus der Wirklichkeit in die Einbildung, von dem Ereignis in den notwendigen Ablauf eines Geschehens, ist die Voraussetzung für alle Massenpropaganda.

Die Hauptschwierigkeit totalitärer Propaganda besteht darin, daß sie die Sehnsucht der Massen nach einem völlig in sich konsequenten, verständlichen und voraussagbaren Geschehen nicht erfüllen kann, ohne mit dem gesunden Menschenverstand in Konflikt zu kommen. So werden etwa die totalitären Machthaber in der Sowjetunion gerade mit Rücksicht auf Massenpropaganda im Ausland darauf sehen, daß die »Geständnisse« aller vom Regime Angeklagten in der gleichen Sprache verfaßt sind und gleichartige Motive angeben; die konsequenzhungrigen Massen werden in solcher verblüffender Uniformität einen Beweis für die Echtheit des »Geständnisses« sehen, während der gesunde Menschenverstand umgekehrt das gleiche Phänomen als das sicherste Zeichen der Fälschung beurteilen wird. Es ist, als verlangten die Massen nach einer ständigen Wiederholung jenes Wunders der Septuaginta, das davon berichtet, wie siebzig voneinander getrennte Übersetzer eine identische griechische Übersetzung des Alten Testaments hervorgebracht haben. Für den gesunden Menschenverstand ist diese Geschichte entweder eine Legende oder ein Wunder göttlicher Offenbarung, weil er von vornherein mit einer nie ganz eindeutigen, nie wirklich in sich stimmigen Realität rechnet. Hätte aber der gesunde Menschenverstand dieses Vor-Urteil nicht, verließe er sich vielmehr, aller realen Urteilskraft beraubt, nur auf die dem menschlichen Verstande selbst innewohnende Logik in sich stimmiger Schlußfolgerungen, so würde das gleiche Phänomen nicht nur nicht mehr offenbares Anzeichen einer Legende oder eines Wunders sein, sondern umgekehrt einzig möglicher Beweis absoluter Wahrheit jedes einzelnen Wortes des übersetzten Textes.

Die besessene Blindheit, die der Realitätsflucht der Massen in eine in sich stimmige fiktive Welt eigen ist, entspricht ihrer Heimatlosigkeit in einer Welt, in der sie nicht mehr existieren können, weil der anarchische Zufall in Form nicht endender Katastrophen ihrer Herr geworden ist. Zugleich aber melden sich in dieser Sehnsucht nach lückenloser Konsequenz und absoluter Stimmigkeit auch alle jene wesentlich menschlichen Fähigkeiten des Verstandes, durch die er dem bloßen Geschehen überlegen ist und die es ihm erst ermöglichen, chaotische und zufällige Bedingungen immer wieder in menschlich begreifbare und beherrschbare Bahnen einer relativen Stimmigkeit zu verwandeln. Die Revolte der Massen gegen den Wirklichkeitssinn des gesunden Menschenverstandes und das, was ihm im Lauf der Welt plausibel erscheint, ist das Resultat einer Atomisierung, durch die sie nicht nur ihren Stand in der Gesellschaft verloren, sondern mit ihm die ganze Sphäre gemeinschaftlicher Beziehungen, in deren Rahmen der gesunde Menschenverstand allein sinngemäß funktionieren kann. In einer Situation völliger geistiger und sozialer Heimatlosigkeit ergibt eine wohlabgewogene Einsicht in die gegenseitige Bedingtheit des Willkürlichen und des Geplanten, des Zufälligen und des Notwendigen, durch die sich der Lauf der Welt konstituiert, keinen Sinn mehr. Nur wo der gesunde Menschenverstand seinen Sinn verloren hat, kann ihm totalitäre Propaganda ungestraft ins Gesicht schlagen. Wo immer aber Menschen vor die an sich unerhörte Alternative gestellt werden, entweder inmitten eines anarchisch wuchernden und jeder Willkür preisgegebenen Verfalls dahinzuvegetieren oder sich der starren und verrückten Stimmigkeit einer Ideologie zu unterwerfen, werden sie den Tod der Konsequenz wählen und bereit sein, für ihn auch den physischen Tod zu erleiden – und dies nicht, weil sie dumm sind oder schlecht, sondern weil im allgemeinen Zusammenbruch des Chaos diese Flucht in die Fiktion ihnen immerhin noch ein Minimum von Selbstachtung und Menschenwürde zu garantieren scheint.

Die Logik der Anklage

Während die Propaganda der Nazis vor allem von der Sehnsucht der Massen nach Stimmigkeit profitierte, haben bolschewistische Propagandamethoden wie in einem Laboratorium den verhängnisvollen Einfluß gezeigt, den solche Stimmigkeit auf den isolierten Massenmenschen ausübt. Die sowjetische Geheimpolizei, die darauf bedacht ist, nicht nur die Welt, sondern ihre Angeklagten selbst von Verbrechen zu überzeugen, die diese weder begangen haben noch hätten begehen können, hat es verstanden, alle Faktoren der Wirklichkeit aus der Anklage zu eliminieren, so daß dem Angeklagten in seiner kompletten Isolierung von der Realität schließlich nichts mehr wirklich erscheint als die innere Logik, die Stimmigkeit der Fabel selbst. Um in einer solchen Situation, in der eine Grenzlinie zwischen Einbildung und Wirklichkeit psychologisch nicht mehr feststellbar ist, sich nicht von der Logik der Anklage überwältigen zu lassen, genügt Charakterstärke nicht; viel wesentlicher ist Vertrauen in die Existenz anderer Menschen, denen man verbunden ist – Verwandte, Freunde, Nachbarn –, Vertrauen, daß sie die Fabel niemals glauben werden, um der Versuchung widerstehen zu können, einfach der abstrakt immer bestehenden Möglichkeit des Schuldigseins nachzugeben. Dies Extrem einer künstlich fabrizierten, aber dann spontan funktionierenden Geistesgestörtheit kann natürlich nur innerhalb einer total beherrschten Welt zustande gebracht werden. Dann aber ist es auch Teil der Propagandamaschine totalitärer Regierungen, denn für die Strafe selbst sind ja Geständnisse nicht erfordert. Die Geständnisse sind ebenso Teil des bolschewistischen Propaganda-Apparates, wie die kurios pedantische Gesetzgebung, mit der das Hitler-Regime retroaktiv seine Verbrechen legalisierte, einen wesentlichen Teil der Nazi-Propaganda bildete. In beiden Fällen ist das eigentliche Ziel, alles in sich konsequent und stimmig zu machen.