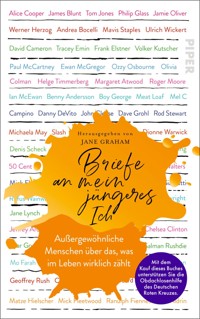

Briefe an mein jüngeres Ich E-Book

21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Mein jüngeres Ich wäre erstaunt über mein Leben!« Was würden Sie Ihrem 16-jährigen Ich heute sagen? Würden Sie ihm erzählen, was Sie inzwischen alles gelernt haben über die Liebe, das Leben und den Tod? Die Größen aus Kunst, Kultur und Politik machen es in diesem Buch vor: Sie erinnern sich an ihre Jugend – an Sorgen und Ängste, Hoffnungen und Freuden – und malen sich aus, was sie ihrem früheren Ich raten würden. Die klugen Antworten und berührenden Geschichten bewegen nicht nur, sie sind auch wunderbare Lektionen, die uns liebevoll darauf hinweisen, mit sich und dem Leben nicht allzu streng ins Gericht zu gehen. »Ein nachdenkliches, lustiges und bewegendes Buch.« The National Scot »Wie alle guten Ideen ist auch diese einfach. Berühmte Menschen, von Hollywood-Stars bis zu Sporthelden, wurden gefragt, was sie der jüngeren Version von sich selbst sagen würden. Die Antworten sind eine großartige Lektüre.« Sunday Mirror »Diese Sammlung ist voll von aufschlussreichen Geschichten, die Sie dazu bringen werden, darüber nachzudenken, wie Sie Ihr eigenes Leben leben und wie Sie es in Zukunft leben wollen.« Woman's Weekly

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.deAus dem Englischen von Viola KraußEin Teil der Erlöse aus dem Verkauf dieses Buches spendet der Verlag an die Obdachlosenhilfe des Deutschen Roten Kreuzes e. V. Ein großer Dank gilt den Autorinnen und Autoren, die sich entschlossen, zusätzlich ihre Honorare zu spenden: Ulrich Wickert, Campino, Helge Timmerberg, Matze Hielscher und Volker Kutscher. Der Verlag dankt Frank Elstner und Denis Scheck, die mit ihrer Spende die Parkinson Stiftung unterstützen, und Michaela May, deren Spende dem Mukoviszidose e. V. zugutekommt. Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Letter To My Younger Self bei Blink Publishing, einem Imprint von Bonnier Books UK Ltd, London. The moral rights of the author have been asserted.© The Big Issue, 2019Deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2021Übersetzung Brief Dave Grohl: Dieter FuchsIllustrationen: Lyndon HayesCovergestaltung: Cornelia NiereCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutztKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Vorwort

John Bird

Mitgründer des Big Issue

Billie Jean King

Tennisspielerin

Alice Cooper

Musiker

James Blunt

Musiker

Melanie C

Musikerin

Mo Farah

Leichtathlet

Tom Jones

Musiker

Vorwort

2007 hatte ich einen Geistesblitz. Als Journalistin hatte ich eine Menge Interviews geführt und mir schon länger Gedanken gemacht, wie ich die Leute dazu ermutigen könnte, offen und ehrlich aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und plötzlich erkannte ich, wer der eine Mensch ist, den wir nicht belügen und der sowohl mit unseren besten als auch mit unseren schlechtesten Seiten vertraut ist: wir selbst. Ich fragte mich, wie es erfolgreichen Leuten wohl geht, wenn sie auf die Zeit zurückblicken, als ihr großer Traum noch nicht Wirklichkeit geworden war; dachten sie, ihr jugendliches Ich wäre vor Stolz auf die zukünftigen Errungenschaften geplatzt, oder gab es da auch Dinge, von denen sie diesem hoffnungsvollen und unschuldigen Wesen lieber nicht erzählen würden?

Die Kolumne »Briefe an mein jüngeres Ich« habe ich vor zwölf Jahren ins Leben gerufen, und anfangs machte sie eine einzelne Spalte im Kulturteil der schottischen Ausgabe des Big Issue aus. Der Redaktion und mir wurde schnell klar, dass wir hier eine Methode gefunden hatten, mit der wir selbst die größten Namen aus der Reserve locken konnten. Wir verdoppelten die Länge der Beiträge, und verdoppelten sie erneut, womit wir bei den zwei Seiten im vorderen Teil der Ausgabe für das gesamte Vereinigte Königreich angelangt waren, die sie bis heute noch Woche für Woche ausfüllen.

Im Lauf der Zeit habe ich über fünfhundert Leute interviewt und eine Menge über uns Menschen und die Auswirkungen von Ruhm, Reichtum und Macht gelernt. Viele meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben mir erzählt, dass infolge unseres Interviews lang vergrabene Erinnerungen wieder hochgekommen sind. Andere meinten, dass sich unsere Sitzung durch den Fokus auf unbequeme Wahrheiten und persönliche Werte angefühlt habe wie Therapie. Es sind eine Menge Tränen geflossen.

Am eindrucksvollsten fand ich, wie grundlegend diese Jugendjahre unseren Blick auf die Zukunft und die Vergangenheit geformt haben. Einige der Interviewten, wie Paul McCartney und Erzbischof sowie Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, überkam ein warmes Gefühl beim Gedanken an ihr unbefangenes und enthusiastisches jüngeres Ich, das noch keinen Schimmer hatte, welche unerwartete Wendung ihr Leben nehmen würde. Einige äußerst erfolgreiche Persönlichkeiten, wie etwa der britische Forscher und Autor Ranulph Fiennes, meinten, ihr sechzehnjähriges Ich wohne noch immer in ihnen und überflute sie hin und wieder mit Melancholie oder dem Gefühl, nicht zu genügen.

Bei schauspielerischen Größen wie John Cleese und Imelda Staunton hat mich beeindruckt, wie wenig sie sich aus Ruhm machen und wie viel mehr ihnen die Meinung ihrer Familie am Herzen liegt. Manche meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erwiesen sich einfach als wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeiten – wer könnte der witzigen, mutigen und romantischen Olivia Colman widerstehen? Oder dem so schwungvollen und spitzbübischen Werner Herzog und dem großherzigen und unerschütterlichen will.i.am.

Manches von dem, was mir zu Ohren gekommen ist, hat mich ganz schön von den Socken gehauen, wie etwa die emotionale Wiedervereinigung des Laufwunders Sir Mo Farah mit seinem Zwillingsbruder Hassan, nachdem sie zwölf Jahre vorher in Dschibuti unter grausamen Umständen voneinander getrennt worden waren. Und niemand, der einen Elternteil verloren hat, hätte geahnt, wie sehr er sie oder ihn vermissen würde. Auch die Art und Weise, wie Wilko Johnson von seiner Hochzeit erzählte, rief in mir eines der anrührendsten Bilder von leidenschaftlicher Hingabe wach.

Mit meinem Freund und Journalistenkollegen Adrian Lobb, der einige der Interviews in diesem Buch geführt hat, habe ich mich oft darüber ausgetauscht, welch ein Privileg es ist, mit all diesen bemerkenswerten Persönlichkeiten zu sprechen. Diese Menschen haben die Geschicke eines Staats gelenkt, olympisches Gold gewonnen, die höchsten Berge der Erde bezwungen und sind zum Mond geflogen. Schlussendlich stimmt der Großteil von ihnen darin überein, dass Liebe »der Anfang und das Ende von allem« ist, wie F. Scott Fitzgerald so schön gesagt hat. Ich hoffe, diese Worte wirken in Ihnen genauso lange nach wie in mir.

Jane Graham

Buchredakteurin des Big Issue

im Mai 2019

John Bird

Mitgründer des Big Issue

Der Ratschlag, den ich meinem jüngeren Ich geben würde, lautet: »Lass dich nicht erwischen.« Denn mit meinen sechzehn Jahren saß ich im Gefängnis – ich hasste die ganzen staatlichen Einrichtungen und die Zwangsgemeinschaft mit den Jungs. Ich hasste Jungs; ich hasste ihr Leben, ihren Geruch und das, womit sie sich beschäftigten. Mädchen dagegen liebte ich so sehr, dass ich trauerte. Nicht, weil ich Unrecht getan hatte, sondern weil ich mich der Anwesenheit von Mädchen beraubt hatte.

Jungs mochte ich außerdem deshalb nicht, weil sie feige waren und sich zusammenrotteten, um andere zu schikanieren. Oder um die Kleineren zu vermöbeln. Gleichberechtigung gab es bei ihnen nicht. Manchmal verprügelten sie mich, weil ich mich gegen die Schikanen wehrte. Irgendwann konnte ich mich aber revanchieren, weil ich immer stärker wurde, oder weil ich mich mit noch größeren Jungs zusammentat. Von mir und einem anderen Kerl, dem die Schikanen zuwider waren, wurden einige spektakuläre Racheangriffe angezettelt.

Mit sechzehn steckte ich wegen des Erschleichens von Geld drei bis fünf Jahre in einer Erziehungsanstalt. Außerdem war ich kurz vor meinem sechzehnten Geburtstag abgehauen, hatte mit einem anderen Jungen gemeinsam einen Austin-Healey Sprite geknackt und ihn bei 140 km/h zu Schrott gefahren. Die Polizei meinte, wir seien mit 165 Sachen unterwegs gewesen, und ich glaubte ihnen, bis mir ein Autoliebhaber erzählte, dass das Lenkrad schon bei 140 unkontrollierbar ruckelt und ich die Polizei auf Entschädigung für diese Falschaussage verklagen sollte.

Ich wurde ins Jugendgefängnis für Jungen in Ashford gesteckt und machte dort innerhalb weniger Monate eine große Veränderung durch. Ein Gefängniswärter, der begriff, dass ich nicht richtig lesen konnte, drückte mir ein Buch in die Hand. Sämtliche Wörter, die ich nicht verstand, sollte ich mit einem Bleistift unterstreichen. Es verdutzte ihn, was für Wörter ich kannte, und es verdutzte ihn genauso, was für blöde kleine Wörter ich eben nicht kannte, nämlich diejenigen, die einem Satz überhaupt erst Bedeutung verliehen.

Als ich in die Erziehungsanstalt zurückkehrte, hatte meine Lesekompetenz einen Riesensprung gemacht, innerhalb weniger Wochen – und das nur, weil ich mich getraut hatte, meine Leseschwäche einzugestehen. Mein großes Glück war, dass ich vor Baroness Wootton geführt wurde, die seit meinem zehnten Lebensjahr das Strafmaß für meine Vergehen wie Ladendiebstahl, Einbruch, Schuleschwänzen und Fahrradklau bestimmt hatte. Ich kehrte also zurück und las wie ein Besessener, seitdem lese ich ohne Unterlass und tue nicht mehr länger nur so, als ob. Allerdings hatte ich mit meinen sechzehn Jahren noch ein paar Jahre Gefängnis vor mir, und die Gesellschaft von Jungs und ihre widerliche, engstirnige Art. Was also tun?

Ich beschloss, Maler zu werden. Nicht Maler und Lackierer – ich zeichnete und malte und hielt mich von den Schwachköpfen fern, die über Mädchen redeten, als seien sie ein Stück Fleisch, über schnelle Karren, Fußball und den ganzen Macho-Scheiß. Und ich kämpfte für die Rechte der Schwachen in diesem blutrünstigen Tyrannen-Verein. Dass ich dabei mehr Prügel kassierte als austeilte, muss ich wohl kaum erwähnen, aber dafür konnte ich mich wie ein edler Ritter fühlen. Auch das Dasein als gläubiger Katholik inspirierte mich – ich fühlte mich umgeben von Gott. Ich wollte ein Hohepriester der Malerei werden wie Piero della Francesca, einer der größten Maler, die je den Pinsel geschwungen haben.

Meinem jüngeren Ich würde ich nicht nur raten, sich nicht erwischen zu lassen, sondern gar nicht erst Unrechtes zu tun, damit er den langen Arm des Gesetzes nicht fürchten muss. Und auch nicht die schrecklichen, miefenden, furzgebadeten Knabenerziehungsanstalten, wo die Jungs um die Wette prahlen oder wichsen.

Dem jüngeren John würde ich außerdem Folgendes raten: Lass dich nicht vom Hass auf deine Geschlechtsgenossen auffressen. Lass dir nichts zuschulden kommen, sonst wirst du es irgendwann büßen. Bekämpfe die Leute nicht nur um des Kampfes willen. Und lass die Pinsel weiter kreisen – nur durch Fleiß wirst du das Genie werden, für das du dich hältst.

Ansonsten wünschte ich, ich hätte meinem jüngeren Ich hinter die Ohren schreiben können, dass meine Mutter schon früh sterben wird. Sie ging von uns, als ich Anfang zwanzig war, und das war vielleicht der größtmögliche Rückschlag meines Lebens. Noch heute zucke ich zusammen, wenn sich jemand bei mir darüber beschwert, was für eine Last die eigenen Eltern darstellen. Ich wünschte, ich hätte noch eine Mutter oder einen Vater, die mir sagten, dass ich mein Leben versaue, oder mir grottenschlechte Ratschläge gäben.

Meine Verachtung für Männer löste sich auf, als ich selbst Vater von zwei Jungs wurde. Meinem jüngeren Ich hätte ich gern ans Herz gelegt, dass jeder von uns tiefgründig sein kann, nur manchmal muss man eben etwas tiefer graben. Außerdem würde ich ihm sagen, dass es Frauen sein werden, die aus John Bird mehr als die Summe seiner Fehler machen werden: meine drei Ehefrauen und meine Schwiegermütter, die mir gegenüber allesamt nie voreingenommen waren. Vielleicht sogar Anita Roddick, die die revolutionäre »Peppermint kühlende Fußlotion« erfunden hat und dadurch mir und ihrem Ehemann Gordon helfen konnte, das Big Issue in die Welt zu setzen.

Zusammenfassend würde ich meinem jüngeren Ich sagen: »Du wirst es weit bringen und den Weg gemeinsam mit vielen anderen gehen. Denn kein Mensch ist eine Insel.« Gleichzeitig aber auch: »Hör auf, anderen den Weg zeigen zu wollen.« Denn erst heute weiß ich, dass die Menschen sich mit ihren eigenen Fähigkeiten und Talenten verbinden und nicht auf die nächste »Mutter Teresa« warten müssen, die sie aus dem Schlamassel führt.

Billie Jean King

Tennisspielerin

5. Februar 2018

Ich wollte schon immer die Welt verändern. Mit zwölf hatte ich eine Erleuchtung, als mir aufging, dass beim Tennis alle weiße Schuhe und weiße Kleidung trugen und mit weißen Bällen spielten – und alle Spielerinnen und Spieler ebenso weiß waren. Ich fragte mich: »Wo ist der ganze Rest?« An diesem Tag schwor ich mir, dass ich mich den Rest meines Lebens für die Gleichberechtigung aller Menschen einsetzen würde. Und ich wusste, Tennis würde mir die Gelegenheit dazu geben. Das Konzept einer Plattform war mir damals noch nicht bekannt, aber ich wusste, dass ich die Nummer eins werden musste, um wirklich etwas bewirken zu können.

Klavierspielen war eigentlich meine erste Leidenschaft, doch zum Glück erkannte ich schnell, dass mein Talent nicht ausreichte. Was mir und meinem Bruder aber sehr wohl in die Wiege gelegt worden war, war ein sehr gutes Ballgefühl, und wir konnten auch schnell laufen. Seitdem ich mit elf das zweite Mal einen Tennisschläger in der Hand hatte, wollte ich die beste Spielerin der Welt werden. Mit sechzehn war ich also bereits fünf Jahre lang auf meiner Mission und schlug mich allmählich ganz gut bei Erwachsenenturnieren. Wimbledon schien damals meilenweit entfernt von Südkalifornien, doch nachdem ich in drei Sätzen gegen Anne Jones verloren hatte, meinte der Sportagent Harold Guiver, mit seiner Hilfe würde ich es dorthin schaffen. Ich lehnte ab. Ich fühlte mich nicht bereit. Ein Jahr später, mit siebzehn, hatte ich das Gefühl, seiner Aufmerksamkeit würdig zu sein, und ging wieder auf ihn zu. Tennis brachte damals noch kein Geld ein. Wir spielten aus reiner Leidenschaft und verdienten 14 US-Dollar am Tag. 1968 wurde Tennis dann endlich zum Profisport, doch unsere Preisgelder waren weit niedriger als die der Männer, und deshalb riefen wir 1970 die Women’s Tennis Association (WTA) ins Leben.

Da meine Eltern die Große Depression mitgemacht hatten und mein Dad im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, brachten sie uns bei, kein Risiko einzugehen. »Wenn du kein Geld hast, dann gib’s auch nicht aus.« Mit zehn setzte mich meine Mutter hin und erklärte mir unser Haushaltsbudget. Das war eines der besten Dinge, die sie je für mich getan hat, denn mir war überhaupt nicht klar gewesen, dass jedes Lichtanknipsen Geld kostete, und jede Autofahrt auch. Da mein Dad als Feuerwehrmann arbeitete, waren wir stets knapp bei Kasse, doch meine Eltern brachten mir den Umgang mit Geld bei, und dafür bin ich noch heute dankbar.

Ich hätte unglaublich gern mit Martin Luther King protestiert, doch zum damaligen Zeitpunkt schwang ich nun mal den Tennisschläger. Als er 1963 seine »I have a Dream«-Rede hielt, war ich neunzehn und Feuer und Flamme. Dann wurde an meinem zwanzigsten Geburtstag JFK ermordet, anschließend Martin Luther King und dann auch noch Robert Kennedy. Sie alle fielen in den Sechzigern Attentaten zum Opfer, und ich liebte jeden Einzelnen von ihnen. Ich hätte mich mehr engagiert, wenn ich Gelegenheit dazu gehabt hätte – oder mutig genug gewesen wäre. Aber mir fielen viele Dinge auf, und dadurch wurde ich politisiert. Als wir versuchten, die Tenniswelt zu verändern, zog ich voll mit. Ich kämpfte dafür, dass der Title IX (§ 9) des United States Education Amendments 1972 verabschiedet wurde, einem extrem wichtigen Gesetz für die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Wettkampfsport. Ende der Sechziger hatte ich also vieles verstanden und auch die Möglichkeit zu helfen, aber ich schwang nun mal immer noch den Tennisschläger. Ich hoffte, dass mir jeder Schlag ein bisschen mehr Gehör verschaffte, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich wollte wirklich etwas verändern.

Inzwischen habe ich nicht mehr viel Tennis im Kopf, doch mein jüngeres Ich wäre sehr stolz auf meine Siege in Wimbledon und meine Gipfelstürme auf Platz 1 der Weltrangliste gewesen. Doppel spielte ich übrigens lieber als Einzel, weil ich mit Teamsportarten groß geworden war. Mein jüngerer Bruder war Profi-Baseballer bei den San Francisco Giants. Wir liebten den Druck, er spornte uns zu Höchstleistungen an. Ich sage immer, dass Leistungsdruck ein Privileg ist, und dass Champions gut damit umgehen können. Und damit meine ich Lebens-Champions, nicht nur Sport-Champions.

Als Vorkämpferin kann es einsam um einen werden. Zwischen uns neun Gründerinnen der WTA-Tour herrschte große Solidarität, doch von den anderen Spielerinnen und Spielern wurden wir geächtet. Es waren harte Zeiten. Tag für Tag fragte ich mich, was gewesen wäre, wenn ich nicht gegen Bobby Riggs gewonnen hätte.[1] Zwei Jahre lang ist er mir hinterhergelaufen und von mir abgewiesen worden, doch als Margaret Court gegen ihn gespielt und verloren hatte, wusste ich, was zu tun war. Mir war klar, es würde ein Riesending werden. Alle würden komplett durchdrehen. Und tatsächlich sprach die ganze Welt über diesen Wettkampf. Mir war also bewusst, wie wichtig dieser Sieg sein würde.

Wohlgefühlt in meiner Haut habe ich mich erst mit 51. Es hat also ewig gedauert. Meinem jüngeren Ich würde ich deshalb sagen: »Du wirst es eine Zeit lang schwer haben mit deiner Sexualität (woraufhin sie erwidert hätte: Hä? Sexualität, was ist das?), aber am Ende wird alles gut.« Meine Mutter sagte gerne: »Sei dir selbst treu«, doch das ist mir extrem schwergefallen, wo meine Mutter doch so homophob war. Wie wir hier auf einen grünen Zweig kommen wollten, war also eine spannende Frage. Mein Dad lenkte schneller ein. Meine Mutter brauchte Zeit, sie hatte mehr Schwierigkeiten, sich auf mich einzulassen. Ich versuchte herauszufinden, wer ich war, und ging mit unterschiedlichen Leuten aus, aber schnelle Affären sind nichts für mich. Erst als ich in einer festen Beziehung war, wurde alles gut. Ilana und ich sind jetzt seit dreißig Jahren zusammen, und bei ihr hatte ich endlich das Gefühl, angekommen zu sein.

Meine Vorlieben sind ein bisschen verwirrend – ich stehe nämlich mehr auf männliche Körper. Auf einer Party schaue ich mir also Männerkörper, aber Frauengesichter an. Bei den Frauen geht es mehr um Gefühl und Verbundenheit. Im Moment bin ich Lesbe. Ich bin queer. So nennen es die jungen Leute heute. Früher war es das Schlimmste, was man sagen konnte, aber ich frage immer die jungen Leute. Wenn die queer sagen, dann passt das. Es ist wichtig, dass man auf dem Laufenden bleibt. Als ich noch den Tennisschläger schwang, hätte ich gern mehr Zeit gehabt, um die LGBTQ-Community zu unterstützen. Ich wusste damals noch nicht so genau, wer ich bin, war also eine ziemliche Spätzünderin.

Meine Mom und mein Dad sind von mir gegangen, aber ich rede jeden Tag mit ihnen. Ich habe keinen Schimmer, ob sie mich hören, aber ich rede mit ihnen. Ich sage: »Was haltet ihr davon?«, und meistens weiß ich, was sie darauf geantwortet hätten. Sie waren sehr streng und forderten Ehrlichkeit, Integrität und Rechtschaffenheit von uns. »Zuallererst müsst ihr mit euch selbst im Reinen sein, weil ihr euch selbst ertragen müsst.« Mein Gott, wie lieb und brav meine Eltern waren.

Am Ende ist mein Leben schöner geworden, als ich es mir hätte erträumen können. Hätte mir jemand erzählt, dass ich einmal jahrelang die Nummer eins der Weltrangliste sein würde, dass zwei Filme über mich gedreht werden würden – der eine mit Holly Hunter, der andere mit Emma Stone – und dass es einen Song über mich geben würde, nein, sogar mehrere Songs, ob ich ihm wohl geglaubt hätte? Auf gar keinen Fall.

Jede Generation muss sich für Gleichberechtigung stark machen. Der Kampf ist nie gewonnen. Dass Trump US-Präsident geworden ist und die Zeit zurückdreht, ist ein echter Schock. Das Pendel schwingt in die falsche Richtung, und das ist unsere eigene Schuld. Die Kids und die Millennials sind allerdings so überzeugt von Integration und Inklusion wie keine Generation vor ihnen, deswegen können sie es schaffen. Das ist meine Hoffnung. Die kriegen das hin. Die werden alles umkrempeln. Ich wünschte, ich könnte noch mal so jung sein, denn ich würde das Ding so was von rocken! Die Gelegenheit ist da, die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort zu machen. Besser, als wir ihn uns erträumen könnten …

Alice Cooper

Musiker

24. Oktober 2011

Mit sechzehn verbrachte ich meine gesamte Zeit mit Trainieren und Proben. In der Schule war ich Leistungssportler im Langstreckenlaufen und spielte außerdem in einer kleinen Band namens The Spiders – die Ursprungsband von Alice Cooper. Weil ich so viel trainierte und probte, kamen die Hausaufgaben dabei zu kurz. Die Jungs in der Band hatten immer Freundinnen, die ihnen die Hausaufgaben machten. Kennen Sie den Film Ferris macht blau? Ich war Ferris, der Klassenclown, der Klassenschwindler.

Ich würde mein sechzehnjähriges Ich mögen, wenn ich den Kerl heute träfe. Er hatte eine coole Persönlichkeit. »Folge stets deinem Instinkt, der ist echt gut«, würde ich zu ihm sagen. Ich hatte damals ein paar gute Ideen, und die habe ich durchgezogen. Ich schaute mich um und dachte: »In der Rockmusik will keiner der Fiesling sein.« Und so habe ich Alice erschaffen. Ich wollte nicht wie die anderen sein; ich wollte komplett anders sein. Mit so einer Einstellung, mit einem Gespür für echt gute Rockmusik und mit der Fähigkeit, sie auch zu spielen, kann man es sehr weit bringen. Wir waren sogar so anders, dass die übrigen Bands meinten, wir hätten nicht die geringste Chance. Die meisten von denen sind von der Bildfläche verschwunden, und ich bin immer noch da, 27 Alben und vierzig Welttourneen später.

Mein Dad war ein Pastor mit starkem Glauben, aber er liebte auch die Musik – Sinatra und den frühen Rock’n’Roll. Rock hielt er nie für Teufelszeug, er meinte, das sei doch nur Musik, warum wollten die Leute das Ganze unbedingt zum Religionsproblem machen? Er mochte unsere Band, und er verstand unseren Humor, meine Verkörperung von Captain Hook. Wir haben uns nie angeschrien und waren immer supergute Freunde. Was er aber auf gar keinen Fall dulden konnte, das war unser Lifestyle – täglich Alkohol, das ganze typische Leben eines Rockstars. Das war nicht das Leben, das er sich für mich wünschte.

Mein Teenager-Ich wäre wohl erstaunt darüber, wie lange seine spätere Karriere andauern würde. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir School’s Out veröffentlicht hatten – da war ich ungefähr 22 –, als jemand zu uns kam und sagte: »Eure Platte ist gerade auf Platz eins gestiegen.« Wir schauten uns an und lachten los. Wie absurd, dass eine Band, die beinahe nicht mal zusammengeblieben wäre, einen Nummer-eins-Hit landen kann. Wir konnten es nicht fassen – diese kleine Highschool-Band, die alle hassten, war plötzlich Nummer eins.

Ich war mir trotzdem absolut sicher gewesen, dass ich ein Rockstar werden würde. Daran hatte ich nicht den geringsten Zweifel. Wir würden alle nicht aufgeben, ehe wir das geschafft hatten. Wir waren wild entschlossen. Als Langstreckenläufer gibst du nicht einfach auf. Du denkst: Dieses Rennen ist erst vorbei, wenn ich gewonnen oder wenigstens die Ziellinie erreicht habe. Und wahrscheinlich hängt das Ganze auch damit zusammen, wie wir mit unserer Musikkarriere umgehen. Mick Jagger meinte mal, er hoffe, dass er mit dreißig nicht immer noch Satisfaction singen müsse. Tja, und jetzt singt er es noch mit 67. Ich habe das alles immer ganz easy genommen. Wenn ich gebeten werde, die Grammys zu moderieren, juckt mich das nicht. Ich bin für die Bühne gemacht. Dort bin ich in meinem Element.

Wenn ich könnte, würde ich dem sechzehnjährigen Kid raten, nicht so viel zu trinken. Angefangen habe ich das erst mit einundzwanzig, und damals war mir nicht klar, dass ich davon irgendwann süchtig werden würde. Den Großteil meiner Karriere war ich ein funktionierender Alkoholiker, aber nie ein Monster. Besoffen war ich fröhlich, nicht destruktiv, fies, grausam oder dumm. Ich war genauso wie jetzt, nur dass mich der Alkohol von innen kaputt machte. Mit meiner Frau bin ich seit fünfunddreißig Jahren verheiratet. Die ersten fünf Jahre davon habe ich wahrscheinlich am heftigsten gezecht, aber auf unsere Beziehung hat sich das nie negativ ausgewirkt. Erst als die Trinkerei anfing, mich umzubringen, sind wir ins Krankenhaus. Das war also echt übel – andererseits war mein Sieg über den Alkohol absolut wichtig für mich. Dass ich diesen Kampf durchgestanden und am Ende gewonnen habe, ist bis heute eine Lektion für mich. Und jetzt, wo die Sucht nicht mehr Teil meines Lebens ist, habe ich fast keine Sorgen mehr.

Bis heute habe ich ungefähr achtzehn Filme gedreht. Es war keine große Sache, mit der Schauspielerei anzufangen; es war ja schon immer irgendwie eine Broadway- Show, wenn Alice Cooper die Bühne betrat, und ich hatte eine Menge Erfahrung darin gesammelt. Für den Film musste ich mir also nur noch etwas Technik draufschaffen – kleinere Bewegungen machen und so was. Ansonsten hatte ich schon jahrelang eine Figur verkörpert. Alice ist ein fieser, arroganter Kerl. Es macht Spaß, ihn zu spielen – er ist so anders als ich, dass es fast schon therapeutisch ist. Mein echtes Ich ist ein Familienvater, der seit fünfunddreißig Jahren glücklich verheiratet und total treu ist. Ich gehe mit meinen Kids in die Kirche und hänge mit ihnen ab. Wir besuchen zusammen Konzerte – von Snoop Dog oder Marilyn Manson zum Beispiel –, und anschließend reden wir darüber. Meine Tochter sagt dann so was wie: »Müssen die echt so viel fluchen?«, und ich sage: »Nee, müssen sie nicht, man kann die Leute auch anders unterhalten.«

Ich bin froh, dass mein Dad noch erleben durfte, wie ich mich wieder dem Glauben zugewendet habe. Das war ein großer Augenblick für ihn. Der verlorene Sohn war zurückgekehrt. Nach dem Sieg über meine Alkoholsucht fanden meine Frau und ich, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was wirklich wichtig ist, und dass wir wieder in die Kirche sollten. Rockstar ist bloß ein Beruf – und der ist nicht wichtiger als deine Seele, als das, woran du glaubst. Und du musst Rechenschaft ablegen können vor Gott. Ich denke, diese Einsicht ist Teil meiner DNA. In meinen Shows gab es nie irgendetwas Blasphemisches – wenn überhaupt, dann habe ich mich über Satan lustig gemacht. Und dagegen hatte Gott bestimmt nichts einzuwenden.

James Blunt

Musiker

24. März 2014

Mit sechzehn war ich auf einem Internat. Wir mussten Strohhut und Blazer tragen und sahen ganz schön nach leichter Beute aus. Außerhalb der Schule lief ich dann immer barfuß und so verlottert wie möglich herum. Außerdem lernte ich mit sechzehn das Fliegen, noch vor dem Autofahren. Auch ein Motorrad hatte ich, und ich liebte dieses Gefühl von Freiheit.

Die Schule kann ihre Schützlinge leicht in eine brave Schafsherde verwandeln, aber ich blieb immer unabhängig. Mein Dad war in der britischen Armee, deshalb zogen wir alle zwei Jahre in ein neues Land. Alle zwei Jahre musste ich also neue Freunde finden – das gibt dir einen starken Willen. Ich redete mir gut zu, dass sich das mit der Liebe einfach irgendwann ergeben wird und ich mich deshalb nicht zu stressen brauche. In meinen Songs hört man bestimmt, dass ich jede Menge Hoffnung, aber auch ein kleines bisschen Angst hatte.

Um meine Ausbildung an der Uni und der Militärakademie zu finanzieren, trat ich in die britische Armee ein. Ich erzählte allen, die ich kennenlernte, dass ich Musiker werden wolle. Ich drängte mich also selbst in die Ecke – das muss sein, damit man nicht einfach nur labert. Erst als ich nach LA ging und einen Plattendeal unterzeichnete, wurde mir klar, dass Tausende andere genau das Gleiche vorhatten wie ich.

Erfolg heißt heutzutage, dass man genug Geld verdient. Genug Geld, um eine Familie zu ernähren – das ist der Druck, der auf dir lastet. Du schaffst das, habe ich mir gesagt, und noch viel mehr, als du jetzt ahnst.

Um mein Ziel weiterverfolgen zu können, verließ ich die Armee. Ich wollte nicht einfach nur den Weg weitergehen, den mein Dad für mich bestimmt hatte, ich wünschte mir ein interessanteres Leben. Ich wollte das tun, wovon ich träumte, mit einem Lächeln im Gesicht. Es ist ein wahnsinnig schönes Leben, seine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben – ein Riesenglück.

Dass ich einmal sagen würde, ich bin auf Welttournee, hätte ich mir nie träumen lassen. Auf der Hauptbühne des Glastonbury Festival spielen zu dürfen, war irre. Und dass ich einmal auf Elton Johns Hochzeit spielen würde, hätte ich auch nie gedacht.

Am hinteren Ende meines Gartens befindet sich mein eigener Nachtclub. Mit sechzehn hatte ich nämlich ein paar ziemlich bescheuerte Ambitionen für mein wildes und wunderbares Leben. Ein Haus auf Ibiza und ein Chalet in einem Skiort wollte ich mir kaufen. Und als ich irgendwann richtig erfolgreich war, dachte ich, das mache ich dann besser mal, schließlich hatte ich auch das schon überall herumerzählt.

Beim Militär geht man sehr derb miteinander um, auch mit den Leuten, die man mag. Mit Beschimpfungen auf Twitter komme ich also klar. Ich mache mich lustig über die betreffende Person und mich selbst und bin nicht mal ansatzweise gekränkt. Da sitzt ein Typ, der die Hosen an den Kniekehlen hängen hat, in seinem Schlafzimmer und glaubt, irgendjemanden interessiere seine Meinung, während ich vor zehntausend Menschen auftrete. Der Kerl macht sich nicht mal die Mühe, aufs Konzert zu kommen und mir ins Gesicht zu sagen, dass er mich nicht leiden kann, sondern tippt im Verborgenen drauflos. Wären die Scheinwerfer auf ihn gerichtet, würde er sich vor Angst in die Hosen scheißen.

Der größte Tag meines Lebens war die Unterzeichnung des Friedensabkommens nach den Luftangriffen im Kosovo. In einem Wettkampf gegen die Russen kommandierte ich kurz darauf eine Kolonne mit dreißigtausend NATO-Soldaten zum Flughafen Pristina. Was meine Musik betrifft, so hatte ich meine persönliche Sternstunde, als You’re Beautiful Coldplay von der Nummer eins der Charts verdrängte.

Dass ich irgendwann mal auf Platz eins landen würde, hatte ich weder geahnt noch gehofft. Bist du erst einmal dort oben angelangt, geht es nicht mehr länger nur um die Musik. Einer meiner Songs wurde zu oft gespielt, und wenn den Leuten dieser Song dann irgendwann auf die Nerven geht, finden sie den Musiker selbst auch nervig. Fans hatte ich schon in vielen Ländern, aber natürlich möchte man auch vom Heimatland geliebt werden.

Melanie C

Musikerin

19. September 2011

Mit sechzehn machte ich mich daran, meine Träume zu verwirklichen; ich ging von der Schule ab und zog weg aus dem Norden in Richtung Süden. Dort fing ich an einer Schule für Darstellende Kunst in London an. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter mit sechzehn das Gleiche macht, drehe ich durch. Damals fand ich es zwar ziemlich einschüchternd, so weit weg von Freunden und Familie zu sein, aber ich war einfach total aus dem Häuschen, ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen zu können.

Ich glaube, ich fand das Teenagerleben ganz schön kompliziert – das ist es aber auch wirklich, oder? Ich habe mich ein bisschen selbst befragt und festgestellt: Mein Freundeskreis ist heute noch derselbe wie damals, und wir hatten im Lauf der Jahre einen Haufen Spaß – wir haben alles in dieser Gruppe entdeckt, haben uns zum ersten Mal gemeinsam betrunken, tratschten über Jungs. Und wir teilten unsere große Leidenschaft – die Darstellende Kunst. Wir traten zusammen in Theaterstücken und Tanzvorführungen auf. Ich hatte während der Schulzeit auch einige Liebschaften, eine längere Beziehung und musste jede Menge Trennungen und Herzschmerz verkraften, und ich hoffe, ich habe schon früh ein paar wichtige Dinge gelernt.

Wenn ich zurückschaue, denke ich: »Ich muss echt nervig gewesen sein.« Ich war so ehrgeizig. Ich wollte unbedingt Popstar werden und habe es jedem auf die Nase gebunden. Deshalb bin ich auch nach London gegangen. Da, wo ich herkomme, hat das sonst kaum einer gemacht. Die meisten meiner Freunde sind in die Oberstufe gewechselt und später auf die Uni gegangen, aber mich trieb es auf die Bühne. Ich verehrte Annie Lennox – sie ist eine geniale Sängerin –, doch es war Madonna, die in mir den Wunsch, Popstar zu werden, entfachte. Für mich war sie die erste Musikerin, die eine Riesenshow auf die Bühne brachte, eine gewaltige Inszenierung mit Tänzern. Als ich das sah, dachte ich: »Genau das will ich später mal machen.« Ihr erstes Album erschien 1984, als ich ungefähr zehn war, und meine ganze Jugend hindurch blieb sie präsent.

Ich glaube, ich war damals fast eine gespaltene Persönlichkeit. In der Schule bekam ich manchmal den Mund nicht auf – das war meine schüchterne Seite, die in den Unterrichtsstunden und auch bei den Jungs in Erscheinung trat. Beim Schauspielern oder in der Tanzschule fühlte ich mich am wohlsten, und dann kam meine extrovertierte Seite hervor. Wenn ich irgendwelche Berühmtheiten treffe, werde ich immer noch nervös und kriege sogar rote Wangen. Ich weiß noch, wie die Spice Girls einmal Stevie Wonder trafen, den größten Musiker überhaupt. Meine Mum war ein Riesenfan von ihm gewesen. Wir sind in Italien mit ihm aufgetreten, und es gibt ein Foto von mir und Emma, wie wir beide mit offenem Mund dastehen. Wir waren buchstäblich sprachlos.

Beim Gedanken an mein sechzehnjähriges Ich wird mir ein wenig warm ums Herz. Wie naiv und unschuldig man ist, wenn man jung ist – ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich einmal tolle Sachen machen und tolle Menschen treffen würde. Ich war bereit, richtig hart zu arbeiten, aber dass ich Erfolg haben würde, daran bestand für mich kein Zweifel. Als die Spice Girls gegründet wurden, bestand für uns alle genauso wenig Zweifel daran, obwohl wir vier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Manchmal schäme ich mich ein bisschen, wenn ich daran denke, wie wir damals drauf waren – ich hoffe, dieser Glaube an uns selbst war wenigstens einigermaßen charmant.

Vielleicht gehört das aber auch zu den Eigenschaften, die wir brauchen, um unsere Träume zu verwirklichen: uns hundert Prozent sicher sein, dass wir es schaffen. Daran müssen wir festhalten, denn es kann uns ganz schnell ausgetrieben werden. Als ich zu Auditions ging, war ich neunzehn, als unsere erste Single herauskam, zweiundzwanzig, und ich hatte diesen Glauben noch immer. Und alles ging in Erfüllung – die erste Single, das erste Album, die Nummer-eins-Hits. Der Erfolg brach nicht ab. Erst als sich die Band auflöste, begann der nächste Lebensabschnitt, und ich erkannte, dass ich es wohl nicht immer auf Platz eins schaffen werde.

Heute bereue ich ein bisschen, dass ich nicht immer im Hier und Jetzt war, als es so gut lief. Als ich meine Solokarriere startete, war ich plötzlich mit einer ganz anderen Realität konfrontiert – damit kommt man nur schwer klar, wenn man Teil einer so außergewöhnlichen Gruppe war. Durch das große Medieninteresse war ich umzingelt von der Meinung anderer über mich, und das ging nicht spurlos an mir vorbei. Ich wollte damit fertigwerden, indem ich mein Essverhalten und mein Sporttraining stärker kontrollierte. Das ging so weit, dass mein Körper irgendwann nicht mehr konnte, dass ich die Kontrolle verlor und das Gefühl hatte, daran zu zerbrechen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich davon wieder erholte.

Mein ganzes Leben hatte ich die Hoffnung, eines Tages Mutter zu werden. Dann war ich aber ganz schön lange Single und damit nicht unzufrieden – ich hoffte einfach weiter auf die Zukunft. Vor ungefähr vier Jahren fing dann die gute alte innere Uhr an zu ticken. Wenn ich mit meinem Freund übers Kinderkriegen sprach, hieß es nicht mehr länger nur »Ich will später mal Kinder haben«, sondern »Ich will jetzt ein Kind«. Der Tag, an dem mein kleines Mädchen zur Welt kam, so traumatisch die Geburt auch war – das war der schönste Tag für mich. Der beste Tag meines Lebens.

Mo Farah

Leichtathlet

5. Dezember 2016

Mit sechzehn war ich nicht besonders fokussiert. Ich hing einfach nur herum, ging zur Schule und traf meine Freunde. Den Laufsport habe ich nicht so ernst genommen. Das ist auch schwer als Teenager – da gibt es so vieles, was dich ablenken kann. Ich will mich nicht beschweren, aber ich denke, wenn ich auf meinen Trainer gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen, hätte noch mehr Medaillen gewonnen.

Mein Zwillingsbruder Hassan kam zuerst zur Welt, und er hat mich gerne verprügelt. Er plapperte viel, war sehr beliebt und viel schlauer als ich. Alle Prüfungen, durch die ich durchgerasselt bin, hat er gleich beim ersten Anlauf bestanden. Als wir uns auf den Weg nach England machten, mussten wir ihn wegen seiner Krankheit in Somalia zurücklassen. Ich war gerade mal acht, und wir blieben zwölf Jahre lang voneinander getrennt. Ich weiß noch, wie ich in London wohnte und dachte: »Morgen kommt er«, und am nächsten Tag dachte ich es wieder, und auch am darauffolgenden Tag. Ich habe mich immer so sehr darauf gefreut, eines Tages wieder mit ihm vereint zu sein, aber da gab es diese Stimme in meinem Kopf, die sagte: »Das wird vielleicht nie passieren.« Ich versuchte, diese Zweifel zu verdrängen, doch die Jahre zogen ins Land, und er ist nie aufgetaucht. Als wir uns endlich wiedersahen, in Somalia, war es, als ob wir nie voneinander getrennt gewesen wären. Es kam mir vor, als schaute ich mich selbst im Spiegel an … Er war sogar noch dünner als ich – Wahnsinn! Ich meinte zu ihm: »Ich bin Läufer, und du nicht, wieso bist du dann dünner als ich?«

Als ich nach London übersiedelte, war ich total begeistert – ich fand die Stadt wunderschön. Ich weiß noch, wie ich ins Flughafengebäude ging und sich die Türen automatisch öffneten und ich Rolltreppen sah – das war faszinierend für mich. Wie eine neue Welt, wie Disneyland. Und es war der Ort, an dem meine Familie lebte, also war es mein Zuhause. In Somalia war es anders gewesen, dort fehlte uns der Vater. Das ist der Hauptgrund, warum wir nach London gingen – damit wir als Familie wieder zusammen sein konnten.

Am Anfang war es schwer, sich an London zu gewöhnen, aber ein Achtjähriger schafft das. Er schafft es, Freunde zu finden. Ich wurde von den anderen akzeptiert, vielleicht auch, weil ich mich selbst nicht für anders hielt. Ich hatte weiße Freunde, schwarze Freunde – ich nahm alles so locker wie möglich. Ich entschied mich bewusst dazu, manche Kommentare einfach zu überhören. Ich war ein sehr guter Läufer, und dafür wurde ich gemocht. Hätte ich nicht so für den Sport gebrannt, hätte ich keine Freunde gefunden, hätte nicht so viele Leute kennengelernt und auch nicht die Sprache so schnell gelernt.

Mein Sportlehrer brachte mich zum Laufsportverein meines Stadtteils, und ich begann, zweimal die Woche zu trainieren. Ich bin für Middlesex an den Start gegangen, dann für England. Damals wusste ich nicht einmal was von den Olympischen Spielen. Nachdem ich für England angetreten war, fragte ich: »Wie geht’s weiter?«, und es hieß: »Großbritannien.« Also sagte ich: »Gut, ich starte für Großbritannien«, und danach: »Okay, ich habe mich gut geschlagen, ich habe für Großbritannien die Medaille geholt – wie geht’s jetzt weiter?« »Europa.« Ich fing an nachzuforschen und erfuhr von den legendären britischen Leichtathleten Sebastian Coe, Steve Ovett, Steve Cram … Mit ungefähr achtzehn schaute ich mir die Olympischen Spiele in Sydney an, Haile Gebrselassie gegen Paul Tergat. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich wusste: Ich will Olympiasieger werden.

Ich war ein fröhliches Kind, lachte und alberte viel herum. Und ich hatte schon immer dieses verschmitzte Lächeln. Wenn ich irgendetwas angestellt hatte, kam ich wegen dieses Lächelns davon. Bei meiner Mutter habe ich es ziemlich oft eingesetzt. Meiner Mutter stand ich viel näher als meinem Vater – ich glaube, ich bin ein Muttersöhnchen. Wenn ich die Leute besser kannte, machte ich oft einen auf dicke Hose, aber bei Fremden oder vor der Kamera war ich total schüchtern. Ich hatte einfach noch nicht viel von der Welt gesehen. Jetzt bin ich weit herumgekommen, bin einer Menge Leute begegnet und habe gelernt, mit ihnen zu reden. Jetzt bin ich nicht mehr schüchtern, das ist vorbei.

Als ich nach zwölf Jahren zum ersten Mal wieder Somalia besuchte, rannte ich durch die Dorfstraßen, und die Leute dachten: »O mein Gott, hier rennt irgendein Verrückter herum!«, weil das sonst niemand tut. Wenn irgendjemand so schnell unterwegs ist, heißt das, er hat etwas gestohlen oder sonst was angestellt. Bei jedem Besuch meiner Heimat werde ich mittlerweile richtig belagert. Die ganzen alten Damen kommen vor die Tür und sagen: »Ich kannte dich schon, als du ganz klein warst.« Und anscheinend ist fast jeder, den ich treffe, mein Cousin. Überall heißt es: »Hey, Cousin, hey, Cousin«, und ich frage: »Echt? Wie viele Cousins habe ich denn noch?«

Wo meine Zielstrebigkeit herkommt, kann ich nicht sagen – vielleicht wurde sie mir einfach in die Wiege gelegt. Meine Zwillingstöchter zum Beispiel sind total unterschiedlich – die eine ist sehr zielstrebig, die andere vollkommen relaxt. Das bringt man den Kindern nicht bei, damit werden sie entweder geboren oder eben nicht. Jeder, der in einer bestimmten Sportart glänzt, hat eine besondere Gabe. Bei mir ist es so, dass ich nicht verlieren kann und alles tue, um es zu vermeiden. Nach jedem verlorenen Rennen gehe ich heim und analysiere es. Was habe ich falsch gemacht? Ich denke an wirklich alles. Habe ich mir meine Kräfte gut eingeteilt? Habe ich genug trainiert?

Mein Glaube hat dafür gesorgt, dass ich nicht vom rechten Weg abkomme. Ohne ihn hätte sich mein Leben anders entwickelt. Ich glaube daran, dass es kommt, wie es kommen soll – so was in der Art. Manches haben wir einfach nicht in der Hand. Das wurde mir als Kind beigebracht, und ich möchte es auch an meine eigenen Kinder weitergeben. Sie sollen tun, was sie tun müssen. Seien wir die Art von Menschen, die sie sich zum Vorbild nehmen können.

Ich habe mit den Kenianern zusammen trainiert, um von ihnen zu lernen, und damals wurde mir klar, dass ich es an die Weltspitze schaffen kann. Ich dachte: »Die kann ich schlagen.« Sie wussten nicht, mit wem sie es zu tun hatten, sonst hätten sie mir das garantiert nicht erlaubt.

Dass ich 2008 in Peking verlor, war eines der besten Dinge, die mir hätten passieren können. In unserer Religion glauben wir daran, dass jeder Schicksalsschlag sein Gutes hat. Die Niederlage war, als hätte mir jemand einen Eimer kaltes Wasser übergekippt. Als hätte mir eine Stimme gesagt: »Tu was!« In den darauffolgenden Wochen hatte ich eine Menge Selbstzweifel und habe viel geweint. Das hätte so und so ausgehen können. Ich hätte entweder sagen können: »Das war’s. Ich kann nicht mehr.« Oder aber: »Das wird mir nicht noch einmal passieren. Was kann ich besser machen?« Und für Letzteres habe ich mich dann entschieden.

Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und das 5000-Meter-Rennen 2012 in London noch einmal laufen. Ich würde das ganze Rennen zurückspulen und jede Phase noch mal richtig genießen. An der Stelle, als ich an der Seitenlinie vorbeikam, würde ich auf Pause drücken und mir einfach nur die Zuschauerinnen und Zuschauer anhören. Das war unglaublich. Wären die Fans nicht gewesen, hätte ich es nicht geschafft. Ganz bestimmt. Die Zuschauer ermutigen dich, geben dir den extra Energie-Kick, den ultimativen Schubs. Haben Sie sich mal ein Fußballspiel angeschaut? Die letzten zehn Minuten eines Heimspiels? Da sehen Sie, was passiert, wenn die Fans der Mannschaft den Rücken stärken. Genau das ist bei mir in London passiert.

Tom Jones

Musiker

12. Oktober 2015

Mit sechzehn wurde ich ganz schnell erwachsen. Als meine fünfzehnjährige Freundin Melinda schwanger wurde, kamen meine Tanten und Onkels zu mir und diskutierten lang und breit darüber, was zu tun sei, während Linda und ich ganz ineinander versunken in der Ecke saßen. Meine Mutter bemerkte das und sagte: »Schaut mal, wir planen hier das Leben der beiden, und die nehmen uns überhaupt nicht wahr. Die zwei sind verliebt, das sieht man, und sie werden sowieso heiraten, sobald sie alt genug sind. Wieso sollten wir ihnen dazwischenfunken?« Als Linda dann sechzehn war, haben wir tatsächlich geheiratet. Wir zogen bei meiner Schwiegermutter ins Hinterzimmer, und alle haben ein bisschen was dazugelegt. Außerdem hatte ich einen Job, deswegen hat es uns an nichts gefehlt. Es war eine schöne Zeit – ich kann wirklich nichts Schlechtes darüber sagen.

Als ich mich Jahre später daran zurückerinnert habe, begriff ich, dass mir das Dasein als junger Vater und Ehemann nicht im Weg gestanden hatte – es hatte mich nur noch zielstrebiger gemacht, weil ich für meine Frau und meinen Sohn erfolgreich sein wollte. Das einzig Blöde war, dass ich im Schichtdienst in einer Papierfabrik arbeitete und deshalb nicht so oft in Pubs und Nachtclubs auftreten konnte, wie ich wollte. Aber ich wusste, dass meine Zeit schon kommen würde – ich spürte einen Riesen-Ehrgeiz in mir.

Wenn ich den sechzehnjährigen Tom Woodward heute träfe, würde ich ihn sehr mögen, denn meine Wertvorstellungen haben sich nicht geändert. Nicht mal mein Musikgeschmack hat sich geändert. Von Great Balls of Fire bin ich noch genauso begeistert wie früher. Rock Around the Clock – das hatte einen so großen Einfluss auf mich, hat mich so richtig in Wallung gebracht. Dann habe ich zum ersten Mal Elvis Presley gehört und gedacht: »Mein Gott, so kann ich auch singen!« Wir haben genau denselben Stimmumfang.

Dass ich in einer großen Arbeiterfamilie in Wales aufgewachsen bin, war wunderbar. Diese Herkunft gibt dir Erfolgswillen, und du trägst die Wertvorstellungen der Arbeiterklasse in dir, was ich persönlich für einen Vorteil halte. Ich kenne genügend Leute, die in einem reichen Elternhaus aufgewachsen sind, und die können die Leute aus der Arbeiterschicht wahrnehmen, die können in Pubs gehen und sich unters Volk mischen, aber sie werden nie dazugehören. Ich gehörte dazu, und das tue ich noch immer.

Für den Erfolg war ich immer bereit. Heute fahre ich manchmal durch die Straßen von Pontypridd und denke: »Mein lieber Herr Gesangsverein, was war ich damals überzeugt von mir.« Ich weiß noch, wie ich im Pub ums Eck auftrat und die Leute meinten: »Du bist ein großartiger Sänger, Tom«, und ich sagte: »Ja, ich werde eines Tages Elvis treffen.« Und daraufhin meinten sie nur: »Ja, ja, ja.«

Was mich als Jugendlicher aber wirklich tief beeindruckt hätte, was ich mir nie hätte träumen lassen, war mein Ritterschlag durch die Queen. Charthits, darauf war ich gefasst. Fernsehserienhits, darauf war ich gefasst. In den USA groß rauszukommen, darauf war ich gefasst. Aber zum Ritter geschlagen zu werden … Ich bin Royalist, also hat es mir wirklich sehr viel bedeutet, von einer der größten Monarchinnen, die die Welt je gesehen hat, geadelt zu werden.

Ich habe nie behauptet, dass ich von ganz unten kam. Ganz ehrlich, ich habe gehört, wie Rod Stewart das bei einem Auftritt in LA gesagt hat, und ich dachte: »Du kommst nicht von ganz unten. Ich habe deine Mutter und deinen Vater in einer Doku gesehen, das waren fleißige Leute.« Dieser Spruch, dass man von ganz unten kommt … der stimmt einfach nicht. Man kommt nie von ganz unten.

Gegen das Establishment habe ich mich nie aufgelehnt. Nur gegen das, was damals abging. Mir war aber klar, dass Rock Around the Clock einen Schlussstrich unter den ganzen Schrott ziehen würde, und so kam es auch. Der Song hat die restliche Musik erledigt. Irgendwann wusste ich Sänger wie Frank Sinatra und Al Jolson dann zu schätzen. Viele US-Amerikaner kritisieren ihn dafür, dass er sein Gesicht schwarz angemalt hat, doch für uns war er einfach nur ein Typ, der den Gesangsstil der Schwarzen so toll fand, dass er selbst einen auf Schwarz machte. Er meinte das nicht abwertend, er feierte die Schwarze Community.

Auf die meisten Facetten der Musikindustrie war ich gefasst, aber mein Treffen mit dem Produzenten Joe Meek warf mich ein bisschen aus der Bahn, denn er war homosexuell. Ich dachte: »Moment mal, sind da etwa nur Homosexuelle in der Londoner Szene, bei den wichtigen Leuten im britischen Showgeschäft? Weil, wenn das so ist, dann geh’ ich zurück nach Cardiff.« Als ich dann bei Decca unterzeichnete und Peter Sullivan mein Manager wurde, meinte er zu mir: »Sag den Jungs, sie sollen zusammenpacken, ich möchte mit dir unter vier Augen sprechen«, und ich fragte gleich: »Du bist aber nicht vom anderen Ufer, oder?« Daraufhin er: »Von was redest du?« Ich war wirklich paranoid. Ich habe mich allen Ernstes gefragt, ob man schwul sein musste, um ein Hitalbum aufzunehmen. Doch dann habe ich mich darauf eingelassen und erkannt, dass es reiner Zufall war, dass mein erster Produzent homosexuell war. Als ich den Schock verdaut hatte, wurde mir klar, dass die meisten Leute ganz normal waren. Na ja, so sollte ich es besser nicht formulieren. Homosexuelle sind natürlich ganz normal, so meine ich das nicht. Sie sind halt einfach das, was sie sind.

Frauen und Sex – darüber ist so viel geredet worden, dabei ist es gar nicht das, was mich ausmacht, und auch nicht das, was mich antreibt. It’s Not Unusual war schon ein Hit, bevor mich überhaupt irgendwer gesehen hat. Nur wegen meiner Stimmgewalt. Die Medien kommen immer wieder mit den Frauen an und fragen mich: »Was hält Ihre Frau davon?« Bei jeder Berühmtheit, nicht nur bei mir, bringen sie Sex ins Spiel. Das gehört natürlich zum Leben dazu, aber wichtig ist doch, was dich anders und einzigartig macht. Ich bereue nichts. Was auch gewesen sein mag, meine Ehe hat gehalten, und mein Sohn liebt mich. Ich habe nichts Böses getan.

Ich lebe immer noch in LA, aber ich besorge mir regelmäßig meine Dosis Großbritannien und besuche die Heimat. Als ich letztes Mal eingereist bin, meinte ein Kerl zu mir: »Sie besitzen die Greencard seit 1976! Warum haben Sie nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft?« Ich antwortete: »Lesen Sie mal den Namen auf meinem Pass«, und er sagte: »Sir Tom Jones. Ah, das fände die Queen wohl nicht so gut, was?« Und ich: »So sieht’s aus.«

Ich würde so gern die Zeit zurückdrehen, um noch einen Tag mit meiner Mum und meinem Dad verbringen zu können und ihnen zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Vielleicht würde ich in die Laura Street Nummer 44 in Treforest zurückreisen, um kurz wieder ein kleiner Junge sein zu dürfen. Es gibt da einen Song von Jerry Lee Lewis, mit dem ich auch aufgetreten bin. Er hat den Titel The Things That Matter Most to Me, und darin heißt es: »I wish I could go back and relive yesterday, and for a while be mam’s little boy again.« (Ich wünschte, ich könnte die Vergangenheit wieder aufleben lassen und für ein Weilchen wieder Mamas kleiner Junge sein.) Und das stimmt. Es wäre so schön, das wenigstens einen Tag lang noch einmal erleben zu dürfen.

Frank Elstner

Moderator und Showmaster

2. Juni 2021

Ich bin 16 und ich bin im Gefängnis. Es ist das Jahr 1957, mit dem russischen Sputnik-Satelliten beginnt gerade das spannende Zeitalter der Raumfahrt. Ich heiße noch Timm und mein Leben spielt sich hauptsächlich in den Gemäuern des Rastatter Konvikts ab – das wir Insassen als Gefängnis bezeichnen. Meine Eltern sind Schauspieler, der Vater ständig an unterschiedlichen Bühnen beschäftigt, die Mutter Sprecherin beim Südwestfunk – mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Um feste Strukturen zu lernen, hat man mich in das Konvikt geschickt, ein katholisches Internat für Knaben, bei denen man es gerne gesehen hätte, dass sie eines Tages Priester werden. So ein Konvikt, das wird Tag für Tag deutlicher, ist nicht der optimale Platz für pubertierende Heranwachsende. Es hat auch nur wenig mit der verklärten Welt von Hogwarts zu tun – dem berühmtesten Internat der Welt, das Jahrzehnte später ganze Generationen verzaubern wird –, in Rastatt regiert der damals viel zitierte Muff von tausend Jahren. Den rieche ich gelegentlich heute noch.

In diesem Konvikt in Rastatt liegt Timm in einem großen Schlafraum mit 13 Betten. Die größte Versuchung damals ist etwas, das die Jugendlichen von heute erst einmal googeln müssten, um es zu verstehen: Unkeuschheit. Jede Nacht kommt der Prälat und überprüft, ob die Hände vorschriftsmäßig auf statt unter der Bettdecke liegen, und Timm erlebt ja tagtäglich, dass so ein Prälat ein hohes Tier ist und absoluten Gehorsam verlangt. Na gut, eine Rettung gibt es, wenn die Hände einmal unkatholisch abgetaucht sind – durch die vorgeschriebene wöchentliche Beichte lassen sich die Sünden resetten und die Absolution wartet.

Heute weiß ich, Frank, dass mein jüngeres Ich, Timm, dort gerade eine schwere Zeit hat. Die oft gehörte Floskel, dass Kinder brutal sind, wird in dieser »Bildungseinrichtung« erschreckend wahr – für jeden, der ein sichtbares Handicap hat. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich die Mitschüler nicht lustig über Timm, den »Einäugigen«, machen. Die Gebildeteren rufen ihm »Kyklop« nach, die anderen bezeichnen ihn schlicht als »Blinder«. Beide Bezeichnungen sind natürlich biologisch unsinnig, aber das hilft dem Timm von damals nicht.

Die Hänseleien, die Auseinandersetzung mit dem immer deutlicher werdenden Drang der Hormone gepaart mit einem gewissen Hang zur Tollpatschigkeit sind Timms Alltag in dieser Zeit. Die Tollpatschigkeit ist dem fehlenden Auge geschuldet, wird er zu seiner Entschuldigung sagen, denn alles, was sich rechts von ihm befindet, entzieht sich seinem Blickfeld. Aber er denkt, er bekäme das Problem schon bald in den Griff.

Doch: So ganz ohne Blessuren wird es auch in den nächsten Jahren nicht abgehen, er wird leider noch einige Jahre lang mit Briefkästen kollidieren, die in Kopfhöhe hängen.

Die Tage sind monoton. Früh aufstehen, beten, lernen. Abwechslung bieten nur die Ausflüge mit den Pfadfindern, Wandern und Radfahren durch romantische Landschaften im Nordschwarzwald.

Irgendwann wird Timm, der »Blinde« zum »Donner«. Es ist ein sehr anrüchiges Ereignis, das dafür sorgt, dass Timm einen neuen Spitznamen bekommt: Ich bin damals im Zeltlager, hier sollen wir vor allem das einfache Leben kennenlernen, das wir aber ohnehin schon zur Genüge kennen. Einfach sind natürlich auch die sanitären Anlagen des Zeltplatzes, das »Örtchen« ist ein Donnerbalken – man sitzt nebeneinander und »donnert«, was die Verdauung übrig lässt, hinter sich hinunter in ein tiefes Loch. Ich sitze dort, verliere das Gleichgewicht und rutsche ungewollt hinterher. Dieser Sturz hinterlässt natürlich Spuren und vor allem einen deutlichen Geruch. An diesem Abend bekomme ich Zeltverbot und muss im Freien übernachten. Und von da an bin ich im Konvikt nur noch der »Donner«.

Ende der Leseprobe