Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

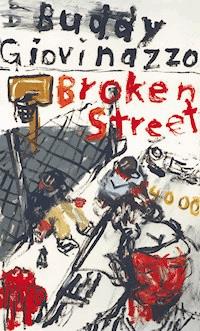

- Herausgeber: PULP MASTER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Pulp Master

- Sprache: Deutsch

Broken Street ist ein Synonym für eine x-beliebige Straße in Uptown, New York. Eine Straße, die mit Drogenkriminalität und ihrem desillusionierenden Milieu, für viele Kids bereits die Endstation ist. Dem heranwachsenden Erzähler nimmt sie nur ein paar kostbare Jahre. Jahre, die er mit Schlägereien, Drogendeals und Autodiebstahl vergeudet. Die Mafia tauscht den Kids die heiße Ware in Bargeld um, doch irgendwann zahlt jeder seinen Tribut. Hinter Gittern schmeckt ihm die späte Erkenntnis besonders bitter, zumal das Wissen um das Scheitern der großen Liebe auf ewig schmerzen kann. Gab es irgendwann mal einen Ausweg aus der Broken Street? War er einfach nur zu blind? In der Tradition einer Martin Scorsesse Saga, erzählt Buddy Giovinazzo mit den straighten Worten eines kleinen Kriminellen, der an seine Grenzen stößt, aber versucht seinen Weg zu gehen. Broken Street ist eine bizarre Love & Crime ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Ein Vorwort von Frank Nowatzki

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Impressum

Zum Autor

Zu den Übersetzern

Pulpmaster Backlist

Buddy Giovinazzo

Broken Street

Ein Vorwort von Frank Nowatzki

Der neue Roman liegt endlich vor, aber für Buddy Giovinazzo ist er eigentlich gar nicht so neu, denn die Idee dazu kam ihm bereits vor seinem Buchdebüt Cracktoum. Er war immer schon fasziniert davon, den Alltag von heranwachsenden Ghetto- Teenagern im autobiographisch angehauchten Tagebuch-Stil zu erzählen. Der Titel Broken Street fungiert dabei als eine Art Synonym für einen x-beliebigen, austauschbaren Neighbourhood in den Randbezirken von New York. Buddy G fühlte aber, dass seine literarische Stimme dem Vorhaben noch nicht gewachsen schien, und war mit dem Ergebnis schlichtweg unzufrieden — seine damalige Grundstimmung bezeichnet er noch heute als ›permanent depressiv‹. Er fing daher an, mit Sprache zu experimentieren. Die Experimente in einem zwölf Quadratmeter großen Apartment in der Lower East Side führten dann über die gewalttätigen Sprachattacken in Cracktown bis hin zu den düsteren, kaputten Visionen in Poesie der Hölle und zeigen eine Welt penetranter Alltagsgewalt und Hoffnungslosigkeit auf. Einmal am finstersten Punkt dieses Buches angelangt, kann man nur noch zwei spärliche Lichter erkennen, die man als Liebe und Freundschaft bezeichnen könnte und die aber nur schwach den Weg zum Notausgang beleuchten.

Genau hier setzt Broken Street an und wirkt im Vergleich zu seinen Vorgängern gereifter und präziser, auch die beiden Lichter strahlen diesmal viel, viel heller in die allgegenwärtige, düstere Ohnmacht, der sich die Charaktere bisher ausgesetzt sahen. Die straighte Art, mit der Buddy G diesmal zu Werke geht, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch hier im Wesentlichen um das Ausloten der dunklen Abgründe der menschlichen Seele in einem angeschlagenen Gesell-schaftssystem geht. Der namenlose Protagonist in Broken Street erzählt in einfacher Sprache Erlebnisse aus seiner Perspektive, andere Sichtweisen spielen weder fiir ihn noch für andere in seinem Milieu eine Rolle. In der Broken Street bestimmen Verzweiflungstaten das Tagesgeschehen und provozieren radikale Konsequenzen. Erst zentrale Konflikte kön-nen ihn dazu veranlassen, sein bisheriges Leben überhaupt in Frage zu stellen. Die Erkenntnis führt über fortschreitendes Bewusstsein hin zu Verantwortung; und selbst Liebe, die wie ein Geschenk daherzukommen scheint, entwickelt sich zu einer echten Mission, bei der man sich beweisen muss. Buddy G hat diesmal verdammt schweres Geschütz aufgefahren und es sogar einmal geschafft, mir das Wasser in die Augen zu treiben. Broken Street habe seine ›touchy moments‹, bestätigt Buddy G und weist auf den jahrelangen Einfluss hin, den das unfertige Buch auch auf seine Arbeit als Filmemacher gehabt hat; die Openingszene für den Film No Way Home beispielsweise stammt aus Broken Street.

*

Die Karriere als Independant-Regisseur lag ein ganzes Jahr auf Eis, weil der Drehbeginn des Thrillers mit dem Arbeitstitel The Unscarred, für den Buddy G nach Berlin kam, immer wieder verschoben werden musste. Erst war die Finanzierung nicht sicher, dann sprangen die Hauptdarsteller wieder ab, weil die Drehverzögerung zu Terminüberschneidungen führte, und zuletzt musste Buddy G selbst Hand anlegen, um Ungereimtheiten beim Drehbuch auszumerzen. Er saß die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen und pendelte zwischen Berlin und L.A. hin und her, um in der Zwischenzeit in den USA neue Projekte anzuleiern, was in der US-Filmbranche mit kritischen, düsteren Filmen wie Combat Shock und No Way Home als Referenz nicht gerade einfach ist. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie ein netter Kerl wie Buddy G in angesagten Restaurants in Beverly Hills mit Agenten und Produzenten verhandelt, in einer Branche, in der die Kunst des ›pretending‹ lebenswichtig ist: Während die Gesprächspartner Austern und Hummer auffahren lassen, nippt man selbst nur an sündhaft teuren Wodka Martinis, obwohl die magere Brieftasche und der knurrende Magen eher für saftige Hamburger in Downtown votieren. Man hält sich an das oberste Gebot der Filmbranche, nie direkt nach einem Job zu fragen, sondern tut so, als sei man im Geschäft. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass man Buddy Gs Image eher in Europa schätzt, was die zahlosen guten Kritiken bewiesen haben. Der in Berlin abgedrehte Film The Unscarred, der im Herbst 2000 in die Kinos kommen soll, gibt Buddy G somit die Möglichkeit, das internationale Filmgeschäft von Europa aus anzugehen und im Gespräch zu bleiben.

*

Das auch das Verlagsgeschäft in Deutschland kein Zuckerschlecken ist, musste Buddy G in Frankfurt/M erfahren, als er im Rahmen der Frankfurter Buchmesse ftir uns lesen wollte. Als wir nachts im Frankfurter Bahnhofsviertel ankamen und uns den Weg durch eine Melange aus Fixern, Nutten und gebrochen deutsch sprechenden dunkelhaarigen Gestalten bahnten, dachte Buddy G noch, ich wolle ihm eine echte Broken Street in good old Germany zeigen. Doch als ich in der Münchener Straße 55 das Klingelschild begutachtete und ihm erklärte, dass wir hier bei Freunden unterkämen, schien seine Begeisterung nachzulassen. Einer der Fixer, der sich kurz vorher zwischen parkenden Autos einen Druck gesetzt hatte, versuchte, sich hinter uns in den Hausflur zu schieben, aber wir waren über die Sprechanlage gewarnt worden, keine Junkies ins Haus zu lassen. Der stechend penetrante Uringestank im Hausflur erklärte dann einiges. Am nächsten Morgen trauten wir kaum unseren Augen, die Broken Street hatte sich in eine Straße mit bunten Geschäftsauslagen verwandelt, die Junkies waren wie vom Erdboden verschluckt, und ein würziger Duft frischen Basilikums wehte vom türkischen Gemüsestand herüber. Die Welt schien vorerst wieder in Ordnung, und der Tag auf der Buchmesse verging wie im Flug.

Nachts nach der Lesung fand sich eine heitere Gesellschaft aus Autoren und deren Anhang in der Münchener Straße 55 auf einen Schlummertrunk ein. Buddy G machte den folgenschweren Fehler, die Tür zu unserem Zimmer offen zu lassen, in dem unsere netten Gastgeber Sepp und Birgit uns ein paar Matratzen hingelegt hatten. Noch bevor wir reagieren konnten, packte der besoffenste der anwesenden Autoren sich ein Groupie und wankte hinein. Buddy G rief noch ungläubig: »Thats our room!«, aber da war es schon zu spät. Wir gaben den beiden dreißig romantische Minuten, dann traten wir rücksichtslos ein, um unsere Matratzen zurückzuerobern, denn die Wohnung war plötzlich mit Schnapsleichen überfüllt. Den zuckenden Bewegungen des menschlichen Knäuels neben uns zu urteilen, sah es nicht mehr so aus, als ob der vor ein paar Stunden noch umjubelte Autor seinen Job hier erfolgreich beenden würde. Besoffen vorlesen konnte er ziemlich gut, aber das hier erinnerte eher an Jello Biafras ›too drunk to fuck‹. Dafür schien er sich auf seine Sprachgewalt zu besinnen und lallte wie eine Schallplatte mit Sprung: »Du bist so schön«, und das Groupie kicherte jedes Mal. Die wellenförmigen Bewegungen, die von der linken Matratze ausgingen, übertrugen sich rhythmisch auf unsere und erschwerten das Einschlafen. Ich musste etwa eine Stunde geschlafen und von in der Brandung gestrandeten weißen Walen geträumt haben, als ich fast von der plötzlich bebenden Matratze rollte. Der Typ neben uns stand wankend auf, pisste in der Küche ins Spülbecken, kam grunzend zurück und bestieg sein Groupie aufs Neue. Nächster Versuch. Buddy G erzählte mir später noch, dass er in der ganzen Nacht kein Auge zugetan habe, weil das Groupie ständig versucht habe ihm die Decke wegzuziehen.

*

Buddy Giovinazzo gibt trotz aller Hürden nicht auf, unbeirrbar schreibt er immer noch. Er arbeitet schon wieder an einem neuen Roman. Diesmal ist es eine Art Thriller. Einer der Besten, die ich bisher gelesen habe, und dass erste Mal, das ich einen Roman gekauft habe, der noch kein Ende hat. Für die schlaflose Nacht in Frankfurt hat Buddy G sich inzwischen revanchiert, indem er mir das Manuskript Broken Street gab. Ich konnte es nicht mehr aus den Fingern legen und musste es in einer Nacht durchlesen. Hoffentlich wird es allen anderen genauso ergehen.

Kapitel 1

Den Schuss hörte ich bis in den hinteren Teil des Ladens. Möglich, dass er am Ende des Blocks gefallen war. Dann das Geräusch eiliger Füße, erregte Stimmen und Tumult. Ich stellte das, was ich gerade in der Hand hielt, ab — einen Karton Orangenlimonade — und wartete auf den Rest. Heulende Sirenen und flackernde rote Lichter, quietschende Autoreifen, die rutschend zum Stehen kamen, graue Rauchwölkchen, die dabei aufstiegen. Der Sound des Sprechfunkgeräts, statisches Knistern, verzerrt, eine undeutliche Stimme, die Verstärkung anforderte. Für mich alles ein immer wiederkehrender Albtraum, ein Albtraum, den ich bereits auswendig kannte.

Ich ging in den Verkaufsraum und sah die Kinder aus der Nachbarschaft am Schaufenster vorbeiflitzten; konnte gerade mal ihre Haarschöpfe sehen, das Geräusch ihrer Sneakers auf Zement hören. Als Nächstes kamen die Huren, in hautengen, neonfarbenen Leggings und mit voluminösen Kunsthaar perücken hasteten sie ungelenk wie auf Stelzen in ihren hochhackigen Pumps hinterher. Die Show fing gerade erst an, und alle waren mit von der Partie. Mich inbegriffen.

Ich drückte mein Gesicht gegen die Scheibe und sah, dass sich am Ende des Blocks eine Menschenmenge bildete. Wie Wasser aus einem gebrochenen Damm strömten Leute aus den Gebäuden an der Ecke und dahinter. Autos wurden mitten auf der Straße von Bullen angehalten. Hupen dröhnten, irgendjemand brüllte »Los, mach schon!«

Ein Baby schrie. Es war elektrisierend.

Der Laden war leer, also nahm ich die Schlüssel aus meiner Jacke und ging zur Tür. Während ich abschloss, rannten immer noch Leute vorbei.

Die Menschenmenge hatte sich zu einem Kreis formiert, etwa dreißig Leute, und es wurden mehr und mehr. Hinterihnen streiften Kids herum, versuchten, zwischen den Beinen der Erwachsenen einen besseren Blick zu erhaschen. Im ersten Stock und auch darüber hingen Anwohner aus den Fenstern, die Ellbogen in ranzigen Kissen auf dem Fensterbrett vergraben; Kissen, die dort schon so lange lagen, dass sie ein Teil des Gebäudes zu sein schienen. Während ich vorbeiging, sah ich in die Gesichter und konnte von ihnen ablesen, dass es übel zu werden drohte. Ich versuchte also, mich darauf vorzubereiten. Doch das funktioniert nicht wirklich. Man gewöhnt sich nie daran. Man will es auch nicht. Fühlt man sich besser, wenn man an einem Autounfall vorbeikommt und ein armes Schwein mit eingedrücktem Brustkorb am Rinnstein liegen sieht? Nein, so was tut weh. Dennoch sieht man hin. Man kann nicht anders. Das gehört zum Leben, jene Faszination, den Tod zu betrachten.

Die Menge stieß und schob. Die Bullen bemühten sich, sie mit Schlagstöcken zurückzudrängen, doch es waren zu viele. Noch ein Streifenwagen kam heulend heran, und zwei Bullen sprangen heraus. Ersticktes Lärmen wie Schreie unter Wasser, eine Mischung aus Keuchen, Atmen und verzweifeltem Kampf gegen das Ersticken. Aus dieser Geräuschkulisse schälten sich einzelne Worte. Worte wie Drogen und Kanone, und dann der Name ...

Dieser Name! Ich wusste, über wen sie sprachen. Ich ging die Stufen hoch, die es vor jedem Haus gab, Stufen, die mir eine Position eineinhalb Meter über dem Geschehen ermöglichten. Vom mit Flecken übersäten Boden, Zeichen der Säufer und Elenden, stieg der Geruch von Pisse zu mir herauf wie ein böser Geist, aber von hier aus konnte ich sehen. Er lag mit dem Gesicht nach unten am Boden. Ein Arm in Höhe seiner Wange angewinkelt, wie ein Bulle, der den Verkehr regelt, der andere, verrenkt unter seinem Körper, musste gebrochen sein. Unter seinem Gesicht bildete sich eine Blutlache, die stetig größer wurde; die Leute wichen zurück, als wollten sie verhindern, dass etwas auf ihre Sneakers kam. Die Polizisten machten ihren Job, sperrten den Tatort mit gelbem Plastikband ab.

»Wo zum Teufel bleibt der Scheißkrankenwagen?« murmelte ein Bulle einem anderen zu.

Ich beobachtete, wie der Körper sich in unregelmäßigen, krampfartigen Zuckungen hob und senkte, wie er weiterkämpfte, ums Überleben kämpfte. Kämpfte. Wie er zeit seines Lebens gekämpft hatte.

Manche Leute behaupten, das Leben sei unfair, so etwas wie Gerechtigkeit gebe es nicht. Wenn man mich fragt, diese Leute liegen falsch. Das hier war Gerechtigkeit. Das war mehr als verdient. Das war Vergeltung! Und dann hörte ich ihre Stimme. Sie hatte ich völlig vergessen. Es war Cathy.

Ihre Schreie hallten in meinen Ohren wider, ihre durch-dringenden, hilflosen Schreie. Ich schloss die Augen und hörte, wie sie rannte. Es war gar nicht nötig, sie zu sehen. Ich konnte mir alles vorstellen. Ihre weißen Plastikschuhe, aufgerissen an den Seiten, die Socken bis zu den Knöcheln heruntergerutscht. Sie lief leichtfüßig, geschmeidig, machte so beim Rennen kaum ein Geräusch, aber ich wusste, dass sie es war. Hatte diese Schritte früher so oft gehört. Als wir noch Kinder gewesen waren und auf dem Nachhauseweg die Abkürzung durch die Projects genommen hatten. Verfolgt von einer Horde schreiender Kolumbianer, die darauf versessen gewesen war, mich allezumachen und sie solange zu vergewaltigen, bis sie nicht mehr laufen konnte. Wir rannten zusammen weg wie so viele Male. Sehr viele Male. Ihre Schuhe, so erwachsen, dass ihre Füße absolut kindlich darin wirkten. Sie war so angestrengt gelaufen und das so lange, dass sie bereits eine alte Frau war, als sie neunzehn wurde. Äußerlich sehr hübsch, doch alt und müde im Innern. Die Erfahrungen zu vieler Jahre lasteten auf ihren schmalen Schultern.

Für ein paar dieser Jahre war ich verantwortlich.

Sie kniete über ihn gebeugt, verlangte schluchzend nach Hilfe. Einer der Bullen wollte sie wegziehen, aber sie bewegte sich nicht von der Stelle. Ein anderer Bullen sagte, sie solle den Mann nicht anfassen. Aber man hätte sie schon verhaften müssen, damit sie von ihm abließ. Sie hielt seinen Kopf in ihren Armen wie eine Mutter ihr krankes Kind. Im Nu war ihr Kleid voller Blut. Und die ganze Zeit weinte sie. Laute des Schmerzes, kein physischer Schmerz, vielmehr die Art des Schmerzes, die schlimmer ist. Die, die nie aufhört, weil sie Teil von einem wird, wie Sommersprossen oder ein Muttermal. Oder eine Narbe. Die Art, die ich nur zu gut kannte.

Ich betrachtete die Gesichter in der Menge, das blöde Grienen und das scheinheilige Grinsen, die aufgerissenen Augen, groß wie 25-Cent-Stücke, die beobachteten, wie sie weinte, so heftig, wie man nur weinen konnte. Und ich hasste die Leute. Hasste sie alle. Und ich hasste mich selbst, weil ich einer von ihnen war. Für Cathy war ich ein Nichts. Bedeutungslos. Und ich konnte keinem die Schuld dafür geben außer mir selbst.

Mit heulender Sirene bog ein Krankenwagen um die Ecke, das schrille Signal erzeugte ein Echo zwischen Stahl und Beton. Mit quietschenden Reifen hielt er an, und die Helfer sprangen heraus und stürmten hinüber zu Cathy; so viel Blut war an ihr. Ich hörte die ganze Scheiße, Türenöffnen, Polizeifunk, Flaschenklirren ... und ständig Cathys Weinen. Cathys Weinen. Cathys Weinen.

Kapitel 2

Ich war acht Jahre alt, als wir von Newark hierherzogen. Mein Bruder, mein Vater und ich. Angemeldet war ich in der Public School 116, und bis zu meinem zwölften Lebensjahr besuchte ich die Schule regelmäßig. Morgens stand ich auf, ging zur Schule, kam wieder nach Hause, spielte bis zum Abendessen vor dem Haus, blieb dann drin, sah bis neun Uhr fern und ging dann ins Bett.

Richtige Scherereien hatte ich nie, obwohl ich keine Gelegenheit versäumte, die Mädchen aus der Nachbarschaft zu ärgern oder sie an den Haaren zu ziehen, wenn sie Seilspringen machten; ich lief ihnen immer davon und streckte ihnen meinen Hintern entgegen, wenn sie die Verfolgung aufgaben. Für die älteren Kids war ich ein Dauerbrenner in Sachen Unterhaltung.

Zu Beginn der fünften Klasse hatte ich in der Schule einen richtigen Freund. Ein kleiner, drahtiger Kerl namens Ernest McKenzie. Er wohnte ein paar Blocks weiter, und für gewöhnlich trafen wir uns nach der Schule, um zu sehen, was für Mist wir anstellen konnten. Ernest hatte einen älteren Bruder, Winston, er war fünfzehn und dealte im Viertel mit Marihuana. Winston war berüchtigt wegen seiner knickrigen Art. Man konnte von Glück sagen, wenn man zwei, vielleicht drei Joints aus einem Tütchen drehen konnte — vor den Zeiten von Thaigras und Sensimilla war das ein echter Skandal. Als Quittung dafür trachtete man Winston ständig nach dem Leben.

Nach der Schule halfen wir Winston, das Gras abzupacken, in kleine, gelbe Umschläge, wobei wir die Miniportionen auf einer eindeutig verachtenswerten Grundlage abmaßen — je nachdem, wie viel er gerade an den einzelnen Tagen zur Verfügung hatte —, dann zog Winston los, um das Zeug zu verticken.

Ein durchtriebener Geschäftemacher, dieser Winston. Er zeigte einem eine große, volle Tüte, aber hatten Knete und Gras erst mal den Besitzer gewechselt, war der Unterschied zwischen der Tüte, die man gesehen hatte, und der, die man bekommen hatte, wie Tag und Nacht. Ernest und ich nannten das ›Winstons schnelle Tour‹, wegen der Geschicklichkeit, die nötig war, um sie abzuziehen. Man beachte, Winston verkaufte nicht an irgendwelche blauäugigen Komiker aus Jersey, er verdealte an clevere Typen von der Straße, an Typen aus unserer Gegend. Typen, die wussten, wo er wohnte!

Anfänglich erlaubte Winston uns nicht, zu kiffen, er sagte, ehe sie nicht dreizehn seien, sollten Kids kein Gras rauchen. Da wir erst zwölf waren, kaufte er uns Bier, und das war s.

Nun, Ernest und ich genossen es, von zwei Dosen Colt 45 richtig steif zu sein, wenn man aber diese kleinen gelben Tüten füllt und zusieht, wie Winston durch ihren Verkauf ein Vermögen macht, wird man ziemlich neugierig, was es mit dem Zeug auf sich hat. Wir betrachteten es quasi als unsere Pflicht, der Sache nachzugehen.

Eines Tages, als wir mal wieder die Tüten füllten, bunkerte Ernest ein bisschen Gras in seiner Tasche und ich etwas in meiner Socke. Winston verschwand, um seine Ware zu verhökern, und wir bauten einen unförmigen Joint, Zweige und Samen inklusive, und rauchten ihn. Und was passierte? Gar nichts!

»Vielleicht haben wir was falsch gemacht«, sagte Ernest. Aber wir hatten Winston tausendmal kiffen sehen und hatten alles so gemacht wie er. Wir inhalierten den Rauch in langen Zügen und hielten die Luft an, bis unsere Gesichter blau wurden.

»Kein Wunder, dass alle deinen Bruder hassen«, sagte ich, »der Stoff bringt s nicht«. Doch Winston hatte viele Stammkunden, und wenn etwas nicht wirkt, kommen die Leute nicht wieder. Schließlich wurde uns klar, dass wir irgendwie Mist gebaut hatten, und wir erklärten feierlich, es noch mal zu versuchen.

Und das taten wir. Am nächsten Tag.

In der zweiten Klasse hatten wir mal einen Ausflug nach Coney Island gemacht. Der große Kick hatte darin bestanden, Achterbahn zu fahren und sich vor lauter Angst in die Hosen zu scheißen. High werden war für mich etwa so wie die erste Sturzfahrt ohne Eintrittskarte. Mein Magen befand sich ständig im freien Fall. Das Zimmer fing an, sich um mich zu drehen, die Dielen des Fußbodens schienen zu schwimmen. Ich schloss meine Augen und wirbelte kopfüber herum wie ein Trapezkünstler, klammerte mich an den Boden, um den Drehwurm loszuwerden, und versuchte, mit meinem Blick an etwas kleben zu bleiben. Ernest starrte auf eine schäbige Stelle an der Wand, mit seinen Gedanken war er in eine tiefe Nische seines Hirns eingedrungen, in der er nie zuvor gewesen war. Seine Augen glänzten wie Mohrenköpfe. Er hörte auf, vor sich hin zu starren, unsere Blicke trafen sich, und wir lachten unkontrolliert los wie zwei besoffene Seehunde; die Luft in meinen Lungen kitzelte wie Federn. Ernest sagte zu mir, ich hätte einen Popel an der Lippe, und ich machte mich über die Stahlwolle lustig, die er Haare nannte. Ich dachte, wir würden niemals aufhören zu lachen. Aus irgendeinem Grund schienen uns das die besten Witze zu sein, die wir je gehört hatten. Später, nachdem er sein Gras verdealt hatte, kam Winston zurück, sah uns nur kurz an und wusste sofort, was los war. Er wurde stocksauer! Nicht weil wir high waren — auf der Straße hätte er Gras an ein Baby im Kinderwagen verkauft, das kratzte ihn überhaupt nicht —, sondern weil wir ihn gelinkt hatten, und das war unverzeihlich. Er jagte uns durchs Zimmer, als wären wir bei einem olympischen Laufwettbewerb, verfluchte uns und schmiss mit Gegenständen, stieß uns gegen die Wände und prügelte uns windelweich. Wir lachten ihm ins Gesicht. Er nahm uns in den Schwitzkasten, und wir brüllten immer noch. Er schlug unsere Köpfe zusammen, was bei mir etwas gelockert haben musste, denn vor lauter Lachen standen mir die Tränen in den Augen. Das machte ihn nur noch wütender. Dann fingen wir an, ihn zu verarschen.

»Friss doch Scheiße, Ubangi-Gesicht!«

»Ist der Reis schon fertig, Uncle Ben?«

»Gutes Gras, Nigger, der Preis ist nicht zu unterbieten!«

Ernest sagte noch Schlimmeres. Aber je mehr er uns schlug, je mehr wir lachten, desto wütender wurde er, bis er schließlich erschöpft und resigniert aufs Bett fiel.

Ernest fing an, sich an Armen und Beinen zu kratzen. »Mich muss ’ne Mücke gestochen haben«, sagte er.

»Yeah, mich auch. Bei mir juckt’s überall.« Keine drei Meter entfernt, aus der Küche, rief ihre Mutter: »Hört endlich auf rumzutoben, Jungs!«

Als wir ihre Reaktion auf das hörten, was wie ein kleiner Krieg geklungen haben musste — Körper, die gegen Wände geschleudert wurden, umkippende Möbel, eigentlich alles, nur keine Schüsse —, und wir Winston gebrochen und besiegt dasitzen sahen, schnappten Ernest und ich nach Luft und hiel-ten uns die Bäuche; dann machten wir uns in die Hosen.

Es dauerte eine Weile, bis wir wieder runtergekommen waren, aber als es soweit war, breitete sich eine beängstigende Stille im Zimmer aus. Ich sah zu Ernest herüber, er lachte nicht mehr und ich auch nicht. Langsam zeigten die Schläge Wirkung. Zuerst fühlte ich den Schmerz in den Beinen, doch schon bald pulsierte er durch meinen gesamten Körper. Ich konnte mich nicht bewegen. Ernest ging es ähnlich. Winston schien einen zweiten Anlauf zu nehmen. Die Lippen zur Karikatur eines Lächelns verzogen, stand er vor uns. Wie ein Turm. Ein Leuchtturm, der das drohende Schicksal ankündigt. Ernest wollte wegkriechen, doch Winston hielt ihn zwischen seinen Beinen fest. Ich war zu kaputt und erschöpft, um Widerstand zu leisten. Da hatte Ernest einen Einfall.

»Maaa!« krähte er. »Maaaaa!« Diesmal noch lauter.

Ich fiel mit ein. »Mrs. McKenzie! Mrs. McKenzie!« bis sie aus der Küche schrie, »Jungs, seid ruhig da drinnen, oder ich versohl euch den Hintern!«

Winstons Lächeln wurde noch breiter, tatsächlich nahm man nur seine perfekten weißen Zähne wahr, noch nie hatte ich ein so breites Lächeln gesehen, er hätte problemlos meinen Kopf runterschlucken können. Uns blieb nur noch der Versuch, um unser Leben zu betteln.

»Und was ist nun mit dem Reis?« rief er. »Und das Ubangi- Gesicht? Ihr glaubt wohl, ich versteh kein Englisch, was?«

Zehn Minuten lang versetzte uns Winston in Todesangst, täuschte Schläge an und versetzte uns kleine Hiebe, wichen wir zurück, zielte er mit angezündeten Streichhölzern auf unsere Köpfe und machte seine Hose auf, als wollte er uns anpissen.

Endlich entspannte er sich, und sein Lächeln schrumpfte auf ein normales, menschliches Format. Er setzte sich auf den Sprungfederrahmen seines Bettes — beim Handgemenge war die Matratze heruntergeworfen worden — und sah uns an wie ein Herr seinen Hund ansieht, der irgendwas angestellt hat.

»Jetzt, wo ihr toughen Jungens überfuhrte Rauschgiftsüchtige seid«, sagte er, »werdet ihr euren Anteil verdienen müssen.« Er befahl uns, das Zimmer aufzuräumen, während er uns in unsere neuen Aufgaben einweihte.

Es war kein schlechter Deal. Wir sollten ihm beim Straßen-verkauf seiner Tüten helfen, aber nie mehr als zehn dabeihaben — wir seien noch zu jung, um ernsthaft für etwas belangt zu werden, erklärte er —, und für zehn verkaufte Tüten würde er uns eine geben. Ernest und ich sahen uns an, nickten wie Schwachsinnige, und das war s dann. Mein Einstieg in den Einzelhandel.

Kaum war ich einem Dilemma entkommen, wurde ich bereits mit dem nächsten konfrontiert. Ernest war zu Hause, was machte es also, dass seine Hose nass war. Ich aber hatte noch einige Blocks vor mir.

Ich bat Ernest um ein Paar Hosen, aber er hatte nur zwei, und seine Mutter wusch gerade das andere Paar. Hilfe suchend sah ich Winston an, aber der ließ lediglich sein brutales Leck-mich-am-Arsch-Lächeln in seinem ganzen wahnsinnigen Glanz aufblitzen. Was sollte ich tun? Ich konnte unmöglich mit vollgepissten Hosen nach Hause gehen, nicht in dieser Gegend, nicht auf diesen Straßen.

»Wie wärs mit einem Hemd?« fragte ich. »Ich könnte es mir um die Taille knoten.« Ernest kramte eins hervor, als Winston auf einen Umstand hinwies, den wir übersehen hatten. Ich musste durch die Küche, um die Wohnung zu verlassen; ihre Mutter würde sehen, dass ich eins von Ernests Hemden trug. Sie kannte jedes Kleidungsstück der Jungen.

Aus dem Fenster springen? Sie wohnten im achten Stock, und die Feuerleiter reichte nur bis zum dritten. Mir blieb nur noch eins übrig. Ich zog mein T-Shirt aus und stopfte es so in die Hose, dass es vorn runterhing. Es sah zwar seltsam aus, aber lieber seltsam aussehen, als sich als Hosenpisser zu outen.

Ernest zog ein langes Sweatshirt an, das den Fleck ver-deckte. Winston öffnete die Zimmertür, und sofort ging Mrs. McKenzie auf uns los. »Wenn ihr noch mal so ’nen Krawall macht, werdet ihrs bereuen. Was zum Teufel habt ihr da drin angestellt?«

Ich holte tief Luft, nahm meinen ganzen Mut zusammen und folgte Ernest in die Küche. Mrs. McKenzie stand am Herd und kochte einen Eintopf, der sicher schon seit zwölfeinhalb Jahren auf kleiner Flamme vor sich hin köchelte, mit einer längeren Halbwertzeit als Plutonium; deswegen roch sie auch nie die Potwolke, die ständig in Winstons Zimmer hing.

Ich machte einen großen Bogen um den Tisch, als sie sich umdrehte, nach Luft schnappte und sich die Hand vor den

Mund hielt. Ich war das weißeste Kind der Gegend, unglaublich blass, mein Blut war dünn wie Wasser, und wenn jemand mich am Arm packte, konnte man die roten Druckstellen sehen. Wegen meiner schwachen Konstitution nannten mich alle Zombieface. Mein Gesicht war schon bleich, doch meine Brust leuchtete förmlich im Dunkeln. Winston trug eine Sonnenbrille, obwohl es draußen bereits Abend war.

»Du bist das weißeste Etwas, was ich je gesehen habe«, platzte sie heraus. »Du müsstest mal ein bisschen Farbe bekommen, in die Sonne gehen.«

»Mach ich, Mrs. McKenzie, gleich jetzt.«

Ich ging schnurstracks zur Tür, und Ernest öffnete sie.

»Wo willst du denn in diesem Aufzug hin?« fragte sie, und mir blieb fast das Herz stehen.

»Yeah, Ma, heute Abend ist es ziemlich windig draußen«, stimmte Winston zu.

Ich schloss die Augen und bangte.

»Du ziehst das T-Shirt wieder an, bevor du dieses Haus ver-lässt. Ich will doch kein krankes Kind auf dem Gewissen haben«, rief sie.

Ich stand an der Tür, hätte losrennen können. Doch Mrs. McKenzie jagte mir eine Heidenangst ein. Also zottelte ich das T-Shirt aus meiner Hose, zog es mir schnell über den Kopf, und in der Wohnung wurde es zusehends dunkler. Ohne mich umzudrehen, wünschte ich ihr eine gute Nacht und ging zur Tür hinaus.

Im Treppenhaus riss ich mir das T-Shirt vom Leib, stopfte es wieder in die Hose und flitzte nach Hause. Leute, die auf den Stufen vor ihren Häusern saßen, gerieten schier in einen Sog, als ich vorbeizischte. Jemand fragte: »Scheiße, was war das?«

Erst als ich zu Hause war, ging mir auf, dass es draußen dunkel war, niemand hätte sehen können, dass meine Hosen nass waren oder dass ich überhaupt Hosen trug.

Kapitel 3

Paps war gerade nach Hause gekommen. Mrs. Bailey, unsere Nachbarin von gegenüber, hatte Ray gefüttert, der auf der Couch lag und sich von einer Halsentzündung erholte. Ich ging rüber zu meinem Bett und holte mir ein Paar trockener Hosen.

Ich war zwölf, Ray war zehn, und Paps war ... nun, Paps war alt. Klein und mager, krumm wie ein Fragezeichen, wässrigblaue Augen und ein ungepflegter grauer Bart. Paps glich einer Albtraumversion vom Weihnachtsmann.

Unsere Wohnung lag im Erdgeschoss zur Straße raus. Wie die meisten Wohnungen im Haus hatte sie zwei schäbige Zimmer mit sich lösender gelber Tapete, die Blasen warf, die an Furunkel erinnerten, einem vergammelten Holzfußboden mit Rissen, dem einige Dielen fehlten. Jedes Mal, wenn ein LKW vorbeifuhr, rieselte Putz von der Decke — beim Essen und Trinken mussten wir unsere Lebensmittel abdecken oder aber die Teilchen ausspucken. Die Lichtschalter waren Museumsstücke aus der Zeit der großen Depression: zwei Knöpfe, von denen der eine raussprang, wenn man den anderen drückte, und immer bekam man dabei einen leichten Schlag; die Küche war eine bessere Speisekammer mit Waschbecken, und das Badezimmer daneben, also, man stelle sich eine Telefonzelle mit einer Toilette darin vor, und man bekommt eine Vorstellung davon. Es war nicht schwer zu verstehen, weshalb der Blutdruck stieg und die Spannungen wuchsen, so wie wir drei dort hausten, zusammengepfercht wie Ratten in einem Käfig, abgestandene, üble Luft einatmeten, die dort jahrelang hing wie Schweißgeruch in einer Turnhalle, denn unsere Fenster waren so verzogen, dass man sie nicht öffnen konnte.

Mrs. Bailey erhob sich von der Couch und packte ihre Sachen in eine Tasche. Sie sah mich und mein T-Shirt, das über der Hose hing, und warf mir einen Blick zu, der zu sagen schien, »Du trägst das T-Shirt besser so, wie es sich gehört.«

Mrs. Bailey wurde dafür bezahlt, tagsüber auf Ray aufzupassen, während Paps ohne Arbeit war. Es kostete ihn mehr Zeit und Mühe, Arbeit zu vermeiden, als wenn er wirklich gearbeitet hätte. Alle paar Wochen musste er zu einem Vorstellungsgespräch, um weiterhin die Schecks zu bekommen. Also wusch er sich drei Tage nicht, tauchte dann schmutzig und ungepflegt, unrasiert und in Klamotten auf, die man nur als Lumpen bezeichnen konnte, und stank wie eine Schnaps-brennerei. Dann platzte er da rein, als gehörte ihm der Laden, und fing an, die Frau und die Familie des Typen zu beleidigen; natürlich alles unter dem Deckmantel unschuldiger Ver-wechslung. Er sah zum Beispiel ein Photo auf dem Schreibtisch, eins dieser typischen Familienphotos, und sagte so was wie: »Oh, Sie kennen sie also auch? Sie hat doch in Barbies Tittenhöhle getanzt, nicht wahr? Bestellen Sie ihr einen schönen Gruß«. Nachdem man ihn wütend auf seinen Irrtum hingewiesen hatte, errötete er voller Scham und entschuldigte sich. Danach ging er dann in Denny s Bar, nahm seinen Stammplatz in der Nähe des Männerklos ein und betrank sich sinnlos. So war mein alter Herr.

Ich kam aus dem Badezimmer und trug trockene Hosen. Mrs. Bailey wusch gerade Makkaroni- und Käsereste von Rays Teller. Sie wusch und trocknete immer ab, nahm dann ihre Sachen und ging in ihre Wohnung hinüber, wo sie bis in die Nacht fernsah.

Mrs. Bailey war übergewichtig, ach, Scheiße, sie war fett. Egal, wie nett man es auch ausdrückt, sie war einfach fett. Sie wusste es, es war kein Geheimnis. Sie sei schon ihr ganzes Leben lang fett gewesen, sagte sie immer. Sie hatte ein rundes Gesicht und trug ein kariertes Kopftuch. Jedes Mal, wenn ich sie sah, musste ich unwillkürlich an Pfannkuchen denken. Schon seit Jahren kümmerte sie sich um Ray, und obwohl sie nicht gerade der Typ Mutter war, war sie doch so was wie eine liebevolle Tante.

Als ich sie im Flur stehen sah, überfiel mich plötzlich der Hunger, ein alles verschlingender Heißhunger, wie ich ihn noch nie verspürt hatte. Ich wusste nicht, warum. Mrs. Bailey nahm ihre Tasche und warf mir ihren Bis-morgen-Blick zu, dann war sie zur Tür raus. Das, was sie sagen wollte, konnte sie problemlos ohne Worte ausdrücken. Mit einem Blick konnte sie einem zu verstehen geben, dass alles okay sei oder dass man tief in der Scheiße stecke. Sie schlug uns nie, aber ihre Augen konnten einem das Gesicht zerkrazen.

Paps stand in der Küche und goss sich das Abendessen ein. Er war auf einer strengen Gin-, Wodka-, und Whiskeydiät, und ich saß auf meinem Bett und wartete darauf, dass er fertig wurde. Ich hörte, wie er den Sprit sorgfältig abmaß und eingoss. Es war das Einzige, worin er ein gewisses Geschick besaß. Wasser lief ins Spülbecken, gleich würde er rauskommen. Mir fiel auf, dass Ray mich von der Seite ansah, und es machte mich nervös.

»Was glotzt du so?« fauchte ich.

Er grinste mich an und sagte: »Ein Stück Scheiße.«

Ich sah sein Malbuch am Fußende der Couch. Sein Ein und Alles, ein Tierbuch. Malen war für Ray etwas Heiliges, er malte nie über die Ränder hinaus oder vermischte die Farben oder füllte die Felder ungenau aus, alles musste perfekt sein.

Ehe er überhaupt piep sagen konnte, sprang ich zu dem Buch hinüber und ruinierte ein schönes Eichhörnchenbild; ich verpasste dem Tier einen Bart.

Ray schnappte nach Luft, dann stieß er einen markerschüt-ternden Schrei aus, der durch die ganze Stadt hallte. Draußen

kam der Verkehr zum Erliegen, die Leute gingen hinter par-kenden Autos in Deckung, und — wie ich gehofft hatte — Paps stolperte aus der Küche.

»Was ist passiert? Bist du okay? Was ist los?« brüllte er. Mrs. Bailey hämmerte gegen unsere Tür, und unter Schluchzen zeigte Ray Paps das Eichhörnchen mit seinem purpurnen Dr.- Fu-Man-Chu-Bart. Und natürlich war Paps wütend! Aber nicht auf mich, sondern auf Ray.

»Bist du denn verrückt?« knurrte er. »Du treibst mich fast in den Infarkt! Wegen einem blöden Malbuch so zu brüllen! Reiß dich zusammen, verdammt noch mal!«

Er öffnete die Tür und erzählte Mrs. Bailey, was passiert war, doch unglücklicherweise teilte sie Paps Sicht der Dinge nicht. Sie blickte hinüber zu Ray, der sein Malbuch gegen die Brust presste und vor und zurück schaukelte wie ein Waisenkind mit Hospitalismusschaden — Ray wusste, wie man Mitleid erregt —, dann drehte sie sich um und warf mir einen Blick zu, der mir das Gesicht zerkratzte.

Schweigend ging sie in ihre Wohnung zurück, Paps ließ sich neben Ray auf die Couch fallen und murmelte noch etwas über den Schrecken, den er ihm eingejagt hatte, und ich setzte meine Unschuldsmiene auf und ging in die Küche.

»Sieh zu, dass du alles wieder sauber machst«, brummte er, ohne zu lallen. Ich war beeindruckt.

Ich ging an den Kühlschrank und nahm alles, was ich kriegen konnte: eine Tüte mit zwei vertrockneten Brotkrusten, ein halbleeres Glas mit Grapefruitmarmelade, zwei Stücke harten Schweizer Käse, einen Karton Orangensaft, eine matschige Tomate und einen kleinen Becher Erdnussbutter.

Den Käse schluckte ich gleich runter, ohne zu kauen, warf die faulige Tomate in den Müll, kratzte die Erdnussbutter mit den Fingern heraus und schmierte sie mir aufs Brot, und dann verschlang ich alles wie eine Boa constrictor. Als Nächstes

schnappte ich mir den Orangensaft, setzte an und schluckte in Sekundenschnelle fast den ganzen Karton. Mit der Hand wischte ich mir den Mund ab und öffnete den Küchenschrank. Einige Kakerlaken spurteten los und verschwanden in den Ecken, zurück blieb nur einer ihrer langvermissten Freunde, ein Opfer der Hungersnot, wie ich vermutete. Sonst standen dort nur leere Salz- und Pfefferstreuer, fleckige Gläser, ein Stapel Papierteller ... aber nichts auch nur entfernt Essbares; obwohl, die tote Kakerlake wirkte schon appetitanregend.

Ich linste in das Gefrierfach, aber bis auf ein paar eisige blaue Behälter für Picknicks war es leer. Noch nie in unserem Leben hatten wir ein Picknick gemacht, und mir war nicht klar, warum oder woher wir sie hatten. Möglicherweise waren sie bereits bei unserem Einzug hier gewesen, und Paps hatte sie aus irgendwelchen sentimentalen Gründen behalten.

Kapitel 4

Am nächsten Morgen, nachdem seine Mutter zur Arbeit gegangen war, ging ich zu Ernest.

Sie arbeitete downtown in einem Warenhaus, und mit Ausnahme der Sonntage war sie jeden Tag bis vier Uhr nachmittags weg. Ich roch den Eintopf, als ich durch die Küche ging, und sah den Topf auf dem Herd.

Winston erklärte uns, was wir wie zu tun hätten. Ernest und ich waren sehr aufgeregt, stritten, wer wohl das meiste Gras verticken würde, und gebärdeten uns wie zwei Boxer beim Wiegen. Doch Winston holte uns auf den Boden der Tatsachen zurück.

»Hey! Ihr müsst vor allem cool bleiben«, sagte er mit finsterer Miene. »Wenn die Leute erst mal mitgekriegt haben, dass ihr Stoff habt, werden sie versuchen, ihn euch abzunehmen,

und ihr steht mir gerade für den Stoff, der wegkommt.«

Überflüssig, zu erwähnen, dass wir gleich beim ersten Mal um alles erleichtert wurden, was wir hatten.

Winston drehte durch! Nachdem wir ihm eine genaue Beschreibung der Angreifer geliefert hatten, ging er weg und kam eine Stunde später mit zweihundert Dollar zurück. Das war nicht ohne, ich war beeindruckt. Wenn es ums Geschäft ging, war Winston tough. Er erteilte uns dann die erste Lektion in Sachen Straße: Seid immer gewappnet, das Geld mit Zehen und Klauen zu verteidigen. Egal, ob die Typen stärker und älter sind, wenn sie wissen, dass sie um jedes Gramm kämpfen müssen, das sie von uns krallen wollen, werden sie lieber kaufen als klauen.

Mit neuen Erkenntnissen und neuem Stoff gingen wir wieder auf die Straße. Ich nahm den Süßwarenladen an der Ecke, und Ernest ging drei Blocks weiter zu den Basketballcourts. Er war smart, er konnte Basketball spielen und gleichzeitig dealen, ich aber stand herum und sah verdächtig aus.

Diesmal lief alles wesentlich besser. Es hatte sich herumgesprochen, dass wir für Winston vertickten, und die Leute wussten, wenn sie uns abzogen, würden sie es mit ihm zu tun bekommen. Ein paar Typen versuchten, mich abzulinken, aber ich war nicht völlig auf den Kopf gefallen, was das betraf. Ohne eine einzige Auseinandersetzung gelang es mir, innerhalb weniger Stunden alle zehn Tüten zu verhökern. Ich ging zurück und bekam Nachschub, hatte meinen Stoff schneller als Ernest verkauft, und jetzt war Winston beeindruckt.

Am Abend hatte ich eineinhalb Gramm für mich. Es war so einfach, und ich fragte mich, warum nicht mehr Typen mit Gras dealten. Die Antwort sollte ich bald bekommen.

Am nächsten Tag hatte ich meinen ersten Zusammenstoß mit einem Irren. In der Schule und auf den Basketballcourts war es schon öfter zu Schlägereien mit Kids meines Alters gekommen, aber mehr als eine geplatzte Lippe oder ein blaues Auge hatte ich mir nie eingefangen. Doch dies war ein Kampf, der meine schlimmsten Albträume übertraf. Er war ein älterer Junge aus der Nachbarschaft, einer, dem ich viele Male auf der Straße begegnet war und der mich keines Blickes gewürdigt hatte. Doch diesmal war es anders. Ich hätte es in dem Augenblick wissen müssen, als er auf mich zukam. Dieses mörderische Leuchten in seiner Totenschädelfratze, eckige Züge in seiner Verbrechervisage, ein stechendes schwarzes Auge — wenn ich mich recht erinnere —, vergammelte, grünlichgelbe Zähne, die wie Stalaktiten runterhingen, alles zusammengehalten von einem Ziegenbockkiefer, und dazu eine Schmalzlocke, steif wie ein Brett. Ein Gesicht, das eine Mutter nur lieben konnte, wenn sie mit dem Teufel gefickt und einen Esel zur Welt gebracht hätte.

Er kam direkt auf mich zu, und das brachte mich einen Moment lang aus der Fassung. Mein erster Fehler. Ich wich zurück, und er packte mich am Hemd, schleuderte mich gegen das Stahlgitter des Süßwarenladens und rief: »Los, her mit dem Scheißstoff!«

Jeder auf der Straße drehte sich um. Ehe ich etwas sagen konnte, boxte er mich in den Magen, und ich fiel vornüber. In wenigen Augenblicken umlagerten uns Menschen wie Fliegen einen Scheißhaufen.

Ich versuchte, mich rauszureden, beteuerte, ich täte Win ston nur einen Gefallen. Doch der Typ umschlang meinen Nacken und fing an, auf meinen Kopf und mein Gesicht ein-zuschlagen. Harte, krachende Schläge, seine Fäuste waren wie Holzklötze.

Ich wollte die Tütchen hervorholen, um sie ihm zu geben, doch er schlug zu heftig auf mich ein. Er schnappte sich den Deckel einer Mülltonne und donnerte ihn mir über den Kopf. Ich musste einen kurzen Blackout gehabt haben, denn als

Nächstes erinnere ich mich, dass ich auf dem Boden lag und er mir die Scheiße aus dem Leib prügelte, immer wieder schlug er auf mich ein wie ein Kolben, bis ich keine Luft mehr bekam. Aus Mund und Nase blutend und mit einer Platzwunde am Kopf, dachte ich, meine Rippen seien gebrochen, und der Scheißkerl trat mich immer weiter zusammen! Keiner der Umstehenden unternahm was, um ihn zu stoppen. Ich linste durch meine Finger und konnte ihre Füße sehen, die Gaffer, meine Freunde und Nachbarn, die die Show genossen. Der Deckel des Mülleimers krachte auf meinen Schädel, und während ich zitternd dalag wie ein Osterlämmchen, schnappte er sich die Tüten, an denen mein Blut klebte, und spazierte seelenruhig davon. Das Ganze hatte nicht mal eine Minute gedauert.

Lange lag ich so da, hatte Angst, mich zu bewegen; die Menge harrte aus, wollte sehen, ob ich dort auf dem Gehweg sterben würde. Ihre Stimmen drangen durch das Summen in meinen Ohren.

»Mann, hast du gesehen, was der mit seinem Gesicht gemacht hat?«

»Hat den Mistkerl richtig zusammengefaltet!«

»Oooh, der ist erledigt!«

Schließlich rappelte ich mich hoch, wischte mir Tränen und Blut aus dem Gesicht, und während die Menge sich vor mir teilte wie das Rote Meer, trat ich langsam humpelnd den Nachhauseweg an. Fasziniert starrte man mich an, ich konnte es buchstäblich durch meine Kleidung spüren. Einige lachten, in dem Block war ich unten durch.

Ich stolperte die Treppen vor unserem Haus hoch und fühlte mich hilflos und gedemütigt. Vor meinen Augen lief die Szene immer wieder ab, was ich hätte tun sollen, aber nicht getan hatte, oder wie ich den ganzen Scheiß hätte vermeiden können. Warum hatte ich nicht den nächstbesten Gegenstand gegriffen und ihn dem Typ ins Gesicht geschleudert? Es war zu spät. Es ist immer zu spät, wenn man nicht spontan reagiert.

Ich stand vor unserer Wohnungstür und hörte drinnen den Fernseher. Mrs. Bailey und Ray sahen sich ›Glücksrad‹ an, sie mochte alles, was mit drehenden Rädern zu tun hatte. Vielleicht konnte ich ihr weismachen, ich sei die Treppe heruntergefallen. Nein, sie wusste wie jemand nach einer Keilerei aussah. Außerdem sollte ich eigentlich in der Schule sein. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte. Unmöglich, in diesem Zustand zu Ernest zu gehen. Ich hörte, wie jemand aus dem zweiten Stock die Treppe runterkam, und hielt den Atem an, fasste mir ein Herz und öffnete die Tür.

Ray saß auf der Couch und sah fern, allein. Er blickte hoch und erkannte mich zuerst nicht.

»Wo ist Mrs. Bailey?« stotterte ich.

»Scheiße, was ist passiert?« stotterte er zurück.

»Ich hatte einen kleinen Unfall« sagte ich und stotterte noch mehr. »Wo ist Mrs. Bailey?«

Ohne auf sein Antwortstottern zu warten, verdrückte ich mich ins Badezimmer. Ich wusste, wenn ich mich nur etwas sauber machen könnte, würde ich nicht mehr ganz so übel aussehen, sollte Mrs. Bailey auftauchen. Ray rief mir zu, sie sei zum Laden und bald wieder zurück. Mir zitterten die Knie bei dem Gedanken, dass sie mich in dem Zustand beinahe auf der Straße getroffen hätte.

Der erste Blick in den Spiegel war ein Schock. Meine Nase war platt gegen meine Wange gedrückt; gebrochen. Mein Gesicht sah aus, als hätte man es in einen Topf mit Tomaten-soße getunkt. Mit einem schmutzigen Waschlappen, den ich in kaltes Wasser getaucht hatte, wischte ich die Soße vorsichtig ab.

Die Nase hörte auf zu bluten, und so sanft wie möglich versuchte ich, sie in ihre ursprüngliche Position zu bringen, doch der Schmerz war unerträglich. Ich trampelte mit dem Fuß, um nicht losschreien zu müssen. Das Fleisch war weich und gab nach, und kurz darauf war die Nase dort, wo sie hingehörte, in der Mitte. Meine Lippe war innen aufgerissen, und zwei Zähne fehlten. Abgesehen von einigen Kratzern und einem blauen Auge sah ich gar nicht übel aus. Auf jeden Fall fühlte ich mich mieser, als ich aussah.

Als Nächstes die Klamotten. Aus dem Pappkarton neben meinem Bett nahm ich eine saubere Hose und ein Hemd, Rays Fragen, was passiert sei, dabei ignorierend.

Auf dem Weg zurück ins Badezimmer riss ich mir die dreckigen Kleidungsstücke runter, wollte letzte Vorkehrungen treffen, als ich hörte, wie die Haustür geöffnet wurde und der Fußboden im Hausflur schmerzhaft knarrte. Mir war klar, ich hatte noch dreißig Sekunden, um wieder wie ein normaler Mensch auszusehen. Ich wischte mir das Gesicht ab, kämmte mir die Haare und sah zur Tür; gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ein großer schwarzer Schatten den Lichtschein unter der Tür verschlang. Mit dem freundlichsten und bescheidensten Lächeln, das ich draufhatte, baute ich mich dort auf, wo sie mich sofort sehen musste. Die Tür schwang auf, und da stand sie, zwei große Einkaufstüten rechts und links im Arm, die ihr die Sicht auf mich versperrten.

»Junge, du hättest das Spektakel unten an der Ecke sehen sollen«, sagte sie zu Ray. »Jemand ist dort richtig schwer zusammengeschlagen worden. Überall ist Blut, und Mr. Jenkins spritzt den Gehweg ab.«

Mit einem hundsgemeinen Grinsen sah Ray zu mir, und Mrs. Bailey senkte ihre Einkaufstüten etwas, um festzustellen, wo er hinschaute. Mit dem schiefen Lächeln eines Idioten auf dem Gesicht und zwei ausgeschlagenen Vorderzähnen, die unmissverständlich verkündeten, dass ich derjenige sei, von dem sie gesprochen hatte, stand ich da, und die Einkaufstüten rutschten ihr aus den Armen und knallten auf den Boden.

Ich musste mich hinsetzen und zu Rays großer Freude die ganze Geschichte von Anfang an erzählen. Glücklicherweise hatte mein Gedächtnis durch die Schläge gelitten, und be-stimmte Tatsachen waren noch immer etwas verschwommen. Ich erzählte ihr, ich hätte die Schule geschwänzt und sei zufällig diesem Irren in die Arme gelaufen, den ich noch nie gesehen hatte und sicher nie wieder sehen würde, und hätte dabei Eiskrem auf seinen nagelneuen Anzug gekleckert. Er habe einen Tobsuchtsanfall bekommen und mich siebentausend- vierhundertzweiundfünfzigmal geschlagen.

Also, Schuleschwänzen war für Mrs. Bailey kein Thema, und da ich für meine Taten bereits bestraft worden war, verzichtete sie darauf, mir mit ihrem Blick den Rest meines Gesichts zu zerkratzen. Ich verweigerte jede medizinische Hilfe, und als Paps nach Hause kam, war der Vorfall bereits der Schnee vom letzten Jahr und bald vergessen. Ich musste mich mit wichtigeren Dingen beschäftigen.

Am nächsten Morgen lief ich rasch die paar Blocks zu Winston. Ich hatte zwei Veilchen, bei jedem Atemzug schmerzten meine Rippen, und ich bekam keine Luft durch die Nase. Vorbei an den unverwandten Blicken der Gaffer von nebenan, meinem Publikum und meinen Fans, erwartete ich Hohn und Spott, doch man schwieg stattdessen. Man unter-brach das, was man gerade tat, und ging mir beinahe ehrfürchtig aus dem Weg. Das nervte vollends.

Ich klopfte an die Tür und wartete. Es war halb zehn. Ihre Mutter ging gewöhnlich um neun. Ich klopfte noch einmal und hörte Schritte. Die Tür wurde einen Spalt geöffnet, und Ernest, noch in Unterhosen, linste hinaus.

»Scheiße, komm rein«, sagte er mit Nachdruck, und ich fragte mich, in welchen Schwierigkeiten ich nun wieder

steckte. Vorbei an dem köchelnden Eintopf gingen wir in sein Zimmer.

Winston, ebenfalls in Unterhosen, saß da und rauchte einen Joint; normale Menschen tranken Kaffee, er tat das. Er war überrascht, mich zu sehen. »Scheiße, was machst du hier?« fragte er und reichte mir den Joint. Er schien nicht wütend über das, was tags zuvor passiert war, und noch ehe ich etwas erklären konnte, erzählte er mir eine äußerst merkwürdige Story.

Es sah so aus, als wäre mein Todfeind, der ›Höllen-Hispano‹, der Typ, der auf meine Vernichtung so höllisch scharf gewesen war, in der Gegend als das mieseste, dreckigste Arschloch bekannt, das man in den letzten Jahren gesehen hatte. Jeder hasste ihn. Wollte er Geld, gab man es ihm. Wollte er deine Freundin ficken, bitte schön. Kam einer ihm in die Quere, würde er sein Leben einzig und allein dem Ziel widmen, denjenigen zu töten, jedoch nicht ohne ihn vorher unvorstellbaren, abartigen Torturen ausgesetzt zu haben.

»Vor den Augen seiner Frau hat er Willie Buda den Schwanz abgeschnitten und sie dann gezwungen, ihn zu lut-schen. Louie, Joe Simmons Bruder, hat er ermordet; hat ihm das Gesicht vom Schädel abgezogen, deshalb war der Sarg zu! Ein anderes Mal hat er sich eins von Primo Tedescos Mädchen geschnappt, eine Tänzerin aus dem Club, hat sie vergewaltigt und ihr den Kopf abgehackt, nur nicht in dieser Reihenfolge!«

Winston schwor, dass alles wahr sei, und ich glaubte ihm; er war nicht der Typ, der Bullshit redete. Als er noch mehr solcher Storys zum Besten gab, wurde mir kotzübel und schwindlig; in meiner Kehle steckte ein Kloß — der Geruch von dem verdammten Pot half da auch nicht. Ich war drauf und dran, aus dem Zimmer zu stürzen, als Winston mich am Arm packte.

»Okay, wart ’nen Moment«, sagte er, und dann kamen die richtigen Neuigkeiten. Nachdem der ›Höllen-Hispano‹ mich sozusagen als Appetithäppchen vor einem noch viel wahnsinnigeren Hauptgericht verspeist hatte, war er — mein Gras in der Tasche und mein Blut an den Händen — keine zwei Blocks vom Süßwarenladen entfernt wie angewurzelt stehen geblieben, hatte sich an die Brust gefasst und war umgefallen wie ein Baum, tot. Genau da, auf der Straße. Tot.

»Ach komm, red keinen Scheiß«, sagte ich. Aber er und Ernest schworen Stein und Bein, dass es die Wahrheit sei. Und so, wie sie mich ansahen, glaubte ich ihnen irgendwie.

»Woran ist er gestorben?« fragte ich.

Was mir Winston dann erzählte, machte die Story noch unglaubwürdiger. Nachdem der Typ auf dem Gehweg zusammengebrochen war, tauchten ein paar Leute aus der Gegend auf — Winston erwähnte keine Namen, doch mehrere von ihnen kannte er persönlich —, schafften die Leiche in eine Seitengasse und veranstalteten eine Prügel-Party mit dem Kadaver.

Winston schilderte, was von der Leiche übrig geblieben war und wie die Polizei einen Säuberungsdienst anfordern musste. Er behauptete sogar, Teile der Leiche seien in Wohnhäusern der Gegend zur Schau gestellt worden.

»Ach komm!«, fuhr ich ihn an. »Als Nächstes willst du mir noch erzählen, Marsmenschen sind gelandet und haben seine Knochen mitgenommen.

»Okay«, sagte Winston, nahm noch einen Zug und blinzelte ungeduldig. »Glaubs oder glaubs nicht.«

Doch im Laufe des Tages las ich es in der Zeitung. Eire verstümmelte, noch nicht identifizierte Leiche war in einer Seitengasse gegenüber von Weans Pizzeria gefunden worden, genau zwei Blocks entfernt vom Süßwarenladen. Und die Beschreibung ... er war es. Der ›Höllen-Hispano‹.

An diesem Abend stand ich wieder an der Ecke, vertickte Gras und trug meine Blessuren wie Kriegsorden. Passanten, Leute, die nicht einmal Gras kaufen wollten, suchten Augenkontakt und grinsten, als ginge es um einen Insiderwitz oder etwas Ähnliches. Niemand glaubte jemals tatsächlich, dass ich irgendetwas mit dem Ableben des ›Höllen-Hispano‹ zu tun hatte, doch die Tatsache, dass ich noch lebte und er nicht, blieb nicht unbemerkt. Ich verkaufte siebenundzwanzig Tüten und Ernest zehn, und nicht einer versuchte, mich zu linken. Ich nehme an, sie spürten, dass es besser wäre, die Knete rauszurücken als das Schicksal herauszufordern.

Ernest und ich gehörten als Dealer bald zum gewohnten Straßenbild. Wir hatten Stammkunden, die sich lieber bei uns eindeckten als bei Winston. Sie bekamen immer genau das, was sie zu sehen gekriegt hatten, ›Winstons schnelle Tour‹ gab es nicht, wenn ich eine Tüte verkaufte. Jeder, der größere Mengen wollte, musste sich an Winston wenden. Ich hatte Kunden, die jeden Tag bei mir kauften, man konnte die Uhr danach stellen, als hätte es sich dabei um die Morgenzeitung oder eine Tasse Kaffee gehandelt. Meine Wunden waren abgeheilt, und abgesehen von meinen ausgeschlagenen Zähnen gab es keine sichtbaren Anzeichen mehr für die Prügel, die ich bezogen hatte. Hin und wieder musste ich mein Revier verteidigen, aber ich zahlte immer mit gleicher Münze heim und gab nie wieder klein bei. Ich erwarb mir den Ruf eines Typen, der dich verarscht, wenn du ihn zu verarschen versuchst. Es war gut, dafür bekannt zu sein.

Ernest und ich hingen nicht mehr zusammen rum. Unsere Beziehung war jetzt rein geschäftlich. Wir hatten uns nicht zerstritten oder so, nur verbrachten wir so viel Zeit mit Dealen — manchmal wurden wir richtig zu Konkurrenten —, dass Freundschaft zur Belastung wurde.

Kapitel 5

Etwa zu dieser Zeit nahm ich Cathy zum ersten Mal wahr. Sie wirkte unbeholfen mit ihren langen, strähnigen Haaren und den dürren Beinen und hatte immer diesen traurigen Gesichtsausdruck, als trüge sie das Gewicht der Welt auf ihren bemitleidenswerten, hängenden Schultern. Ich seh sie vor mir, in der Schule, in der fünften und sechsten Klasse, bis sie eines Tages nicht mehr kam. Auf den Courts zog ich sie immer an den Haaren und rannte dann weg. Aber sie lief nie hinter mir her oder keifte wie die anderen Mädchen; sie strich sich einfach nur das Haar zurück und kümmerte sich nicht weiter darum, als hätte sie es verdient, an den Haaren gezogen zu werden. Wenn je ein Mensch irgendwo nicht hineingepasst hatte, dann sie.

Ein eckiger Pflock in einem runden Loch.