23,99 €

Mehr erfahren.

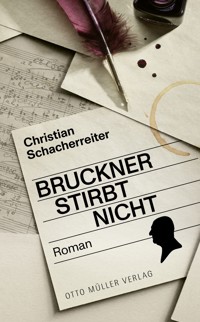

- Herausgeber: Otto Müller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jakob Weinberger ist hingerissen, aufgewühlt, begeistert! Der junge Musikstudent erlebt am 18. Dezember 1892 in Wien die Uraufführung von Anton Bruckners Achter Sinfonie. Für Jakob, überwältigt von dieser für ihn völlig neuen Klangwelt, steht nach diesem Abend fest: Er will Bruckners erster und einziger Biograf werden. Akribisch sammelt er fortan alles, was er über das merkwürdige Leben und reichhaltige Schaffen des bewunderten Meisters finden kann. Jakob reist nach Linz, verbringt einige Wochen im Stift St. Florian, steht vor Bruckners Geburtshaus in Ansfelden, verfolgt mit Interesse die Aufführungen neuer Werke. So entsteht im Laufe von drei Jahren ein widersprüchliches, rätselhaftes Künstlerporträt zwischen Genialität und Provinzialität, künstlerischer Kühnheit und kleinlicher Unsicherheit, tiefster Frömmigkeit und ständiger Sehnsucht nach jungen Frauen … Eines Tages steht Jakob dem alten, von schwerer Krankheit gezeichneten Meister selbst gegenüber – und muss erfahren, dass er nicht der Einzige ist, der an einer Bruckner-Biografie arbeitet. Was tun? In "Bruckner stirbt nicht" verbindet Christian Schacherreiter die Form der Künstlerbiografie mit dem klassischen Bildungsroman, denn in den Jahren, in denen Jakob an seinem wegweisenden Werk arbeitet, muss er auch die Weichen für sein eigenes Leben stellen: weltanschaulich, künstlerisch, beruflich – und nicht zuletzt in Sachen Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Christian Schacherreiter

BRUCKNERSTIRBT NICHT

Romanbiografie in vier Sätzen

Zur Erinnerung an Wilhelm Zauner(1929–2015),den Theologen, den Musiker, den Freund

Die Drucklegung dieses Buches wurde gefördertvon:

www.omvs.at

ISBN 978-3-7013-1315-0

eISBN 978-3-7013-6315-5

© 2024 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIEN

Alle Rechte vorbehalten

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Lektorat: Christine Rechberger

Druck und Bindung: Florjančič tisk

Covergestaltung: wir sind artisten, unter Verwendung eines

Notenblattes aus Bruckners 8. Sinfonie, ©: Bruckner,

Anton: 8. Sinfonie 1886–1890. Partitur, Bd. 1: Teil-Autograph.

Signatur: Mus.Hs.19480. Musiksammlung der Österreichischen

Nationalbibliothek, © Anton Bruckner-Silhouette:

Shutterstock-Vektorgrafik von OMIA silhouettes.

„’S is eh nix g’scheg’n“

(Anton Bruckner über sein Leben)

INHALT

INTROITUS

Waidhofen an der Ybbs, im Herbst 1896

ERSTER SATZ

Allegro moderato

Bruckner in Wien (1868–1896)

INTERLUDIUM I

Wien, im Winter 1896/97

ZWEITER SATZ. SCHERZO

Allegro moderato

Bruckner in Linz (1855–1868)

INTERLUDIUM II

Waidhofen an der Ybbs, im April 1897

DRITTER SATZ

Adagio. Feierlich langsam, doch nicht schleppend Bruckner in St. Florian (1837–1840, 1845–1855)

INTERLUDIUM III

Wien, im August 1897

VIERTER SATZ. FINALE

Nicht sehr schnell. Nicht sehr feierlich

Der junge Bruckner auf dem Lande (1824–1845)

CODA

Wien, im Oktober 1897

Daten und Fakten zu Anton Bruckners Leben und Werk

Glossar

Verwendete Literatur

INTROITUS

Waidhofen an der Ybbs, im Herbst 1896

Bruckner ist tot, mein Bruckner noch nicht am Leben. Ich bin sein erster Biograf. Nicht treuherziger Verfasser eines kleinen Lebensbilds wie dieser Franz Brunner, sondern ein echter Biograf: Schöpfer einer wegweisenden Schrift, die den Musikliebhaber erfreuen und die professionelle Musikwelt bereichern wird. Doch die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben! Ähnlich wie Fausts Famulus Wagner wird auch mir bei meinem kritischen Bestreben um Kopf und Busen bang! Papiere über Papiere, das meiste noch ungeordnet und unbearbeitet. Lose Notizen, Partituren, Notenblätter, Gesprächsprotokolle, Impressionen, teils die Person betreffend, teils das Werk, teils die Zeitumstände. Darunter Anekdotisches, Faktisches, Persönliches, aber auch wissenschaftlich Profundes, wie ich hoffe.

Das Zimmerchen, das ich beim Fleischermeister Hatzinger in Ottakring vor fünf Jahren gemietet habe, ist zu eng geworden für mein stetig wachsendes Anton-Bruckner-Archiv, zumal ich ein eigenes Klavier benötige. Daher bat ich meinen Vater, der es im Bäckereigewerbe zu einigem Wohlstand gebracht hat, mir im Waidhofener Elternhaus ein geräumigeres Studierzimmer einrichten zu dürfen. Der Vater, der, so weit meine Kindheitserinnerungen reichen, immer schon der Hilfsbereite und Großzügige war, stellte mir im Obergeschoß zwei wenig genutzte Räume zur Verfügung, deren Fenster nicht zur Straße gerichtet sind, sondern zum ruhigeren Innenhof. Öffne ich sie, strömt der köstliche Geruch der Backwaren in meine Räume.

Um meinen Eltern nicht zu sehr auf der Tasche zu liegen, gebe ich einigen Kindern Unterricht auf dem Violoncello oder auf dem Klavier. Meine Anwesenheit in Wien ist nur mehr von Zeit zu Zeit erforderlich, denn mein Studium am Konservatorium steht vor dem Abschluss. Den Großteil meiner Tage verbringe ich daher in meiner Heimatstadt, dem – wie mir scheint – geeignetsten Ort für mein großes Vorhaben, das noch in den Anfängen steckt, von dessen glücklichem Fortgang und erfolgreichem Abschluss ich aber überzeugt bin.

Vor einer Woche, am 11. Oktober 1896, ist Anton Bruckner gestorben. Drei Tage lag sein Leichnam aufgebahrt im Kustodenstöckl des Oberen Belvedere, das Bruckner durch die Gunst der kaiserlichen Familie in seinem letzten Lebensjahr bewohnt hatte. Viele Freunde und Bewunderer erwiesen ihm dort die letzte Ehre, auch meine Wenigkeit. Bruckners Leichnam war auf seinen eigenen Wunsch einbalsamiert und in einen dunklen Frack gekleidet worden. Unfassbar war das Ausmaß meiner kaum beherrschbaren Ergriffenheit, als ich vor dem Toten stand, der Leiche eines für immer verstummten Genies.

Am 14. Oktober erfolgte die Einsegnung in der Karlskirche. Die Stadt Wien, an der Bruckner so oft gelitten hatte, bereitete ihm einen würdigen Abschied. Der Trauerzug war lang, katholisch, barock: Professoren aller Fakultäten, Kollegen, Freunde, Schüler, Chargierte, Abordnungen von Vereinen, viele mir unbekannte Trauergäste; hinter dem sechsspännigen Leichenwagen die Wagen der Verwandten des Verblichenen, des Bürgermeisters, der Stadträte; zahlreiches Publikum der schönen Leich am Straßenrand, das Spalier der letzten Ehre. Universität und Rathaus waren beflaggt. Vor dem Aufbruch vom Belvedere sang der Akademische Gesangverein, begleitet von einem Hornquartett der Hofoper, den Mittelsatz In Odins Hallen ist es licht aus Anton Bruckners Germanenzug. Pfarrer Dobner, assistiert von zahlreicher Geistlichkeit, nahm die Einsegnung vor. Der Wiener Männergesang-Verein sang Libera von Johann von Herbeck, der Singverein Am Tage Aller Seelen von Franz Schubert, Ferdinand Löwe hatte das Adagio aus Bruckners Siebenter Sinfonie für Bläser eingerichtet.

Nach dem Ende der Zeremonie wurde der goldbronzierte Metallsarg zum Westbahnhof gebracht und in einem Leichenwaggon der Eisenbahn-Waggon-Gesellschaft nach St. Florian überführt, wo Anton Bruckners sterbliche Überreste am 15. Oktober in der Gruft unter der großen Orgel feierlich beigesetzt wurden, so wie es sich der Meister gewünscht hatte. Immer noch stehe ich unter dem ebenso bedrückenden wie erhebenden Eindruck des Ereignisses, und ich verschweige nicht, dass mir die Vorstellung, dieser einbalsamierte Körper läge bis zum Jüngsten Gericht in konservierender Metallhülle und zerfalle nicht zu Erde und Staub, alles andere als angenehm ist. Ein irritierendes Memento Mori!

Anton Bruckners Tod, der nicht unerwartet gekommen ist, ist für mich der ernste Anlass, eine – wie mein Vater, der Bäckermeister, sagen würde – redliche Zwischenbilanz zu erstellen. Dabei werde ich hin und wieder auch auf meine Person zu sprechen kommen. Die Bilanzierung einer großen Sache beinhaltet notwendigerweise die kritische Selbstbesichtigung des Menschen, der sie zu verantworten hat. Selbstverständlich werde ich diese privaten, bisweilen sogar intimen Anmerkungen zur eigenen Person nicht in die Druckfassung meiner Bruckner-Biografie übernehmen.

Ich, Jakob Wendelin Weinberger, wurde am 21. Jänner 1872 in Waidhofen an der Ybbs geboren und stelle im selbstkritischen Rückblick fest: In Waidhofen, da kann man gut Wunderkind sein! Die Konkurrenz der Altersgenossen ist überschaubar, ebenso die Urteilskraft des in Summe wohlwollenden Publikums. Melodien nachzusingen fiel mir schon als Knabe leicht, ich sang gerne, ich sang laut, auch in der Schule und in der Kirche. Der Regens chori vertraute mir Solistisches an, als meine Stimme noch im hellen Sopran erklang. Im Stimmbruch mutierte ich glücklich zum Tenor, und ab meinem achten Lebensjahr erhielt ich Instrumentalunterricht – zunächst auf dem Violoncello, das in der Waidhofener Kirchenmusik und auf dem Tanzboden notorisch unterbesetzt war, dann auch auf dem Klavier.

Ich war ein guter Schüler, prädestiniert für das Gymnasium und der einzige Bildungsstolz meines Elternhauses. Von meiner jüngeren Schwester Maria sagte man nämlich, sie habe einen zwar hübschen, aber langsamen Kopf. Franz Xaver, mein älterer Bruder, war immer schon der Tüchtige, er unterstützte den Vater in der Bäckerei und konzentrierte seine Bildungsanstrengungen frühzeitig auf die Aufgaben des künftigen Betriebserben. So blieb für mich der exklusive Part des Künstlers und Geistesmenschen, den ich nicht nur im Waidhofener Kulturleben gerne spielte, sondern auch im Stiftsgymnasium Seitenstetten.

Nicht wenige Mitschüler litten an Heimweh, nach ihren Müttern, ihren Großeltern und Geschwistern, auch nach Haustieren und Obstbäumen. Manche hassten ihre Internatsexistenz geradezu, verzweifelten an Latein und Griechisch, an Demütigungen durch Lehrer oder an den Herrschaftsritualen, die Ältere über sie verhängten. Ich hingegen litt nicht und hasste nicht. Meine Schulleistungen waren durchschnittlich, sie hätten besser sein können mit mehr Fleiß und Ernsthaftigkeit, wie in meinen Zeugnissen zu lesen war, aber die Schulnote, so dozierte der große Raimund, sei bloß das Allerheiligste der Krämer- und Beamtenseelen, für den wahrhaft überragenden Geist hingegen sei sie unerheblich.

Raimund, der eine Schulstufe über mir stand, gehörte in der Internatshierarchie zu den unangreifbaren Autoritäten. Jüngere, die so wie ich zu seinem „Orden“ gehörten, genossen das Ansehen der Erwählten und waren vor grausamen Mitschülerschikanen sicher. Nach welchen Kriterien Raimund seine Jünger auswählte, blieb sein Geheimnis. Nur die Zahl hielt er konstant. Immer waren es zwölf. Severin war überragend in den alten Sprachen, Matthias ein melancholischer Komödiant, Leopold träumte davon, der neue Leonardo da Vinci zu werden. Unter den Erwählten waren aber auch unscheinbare Knaben, der zarte, blasse, schweigsame Johann zum Beispiel, dem Raimund den Ordensnamen Patroklos gab. Der kräftige Derflinger Wiggerl, vierter und jüngster Sohn eines Großbauern, war von seiner frommen Mutter für die Priesterlaufbahn bestimmt worden, er träumte aber von Expeditionen nach Afrika und Brasilien und wurde von uns Achill genannt. Raimund selbst hieß Zeus, mich nannte er Orpheus. Ich spielte für Raimunds Tafelrunde auf dem Violoncello, mit Vorliebe Romantisches, frei und vereinfacht nach Schubert, Mendelssohn und Schumann, einladend zum Mitsummen, gelegentlich auch eine Eigenkomposition, die immer heftig beklatscht wurde. So ließ sich auch in Seitenstetten gut Wunderkind sein.

Nachdem Raimund-Zeus maturiert hatte, lud er uns beim Kirchenwirt zu seinem letzten Abendmahl ein und verschwand dann für immer. Unser Heldenorden löste sich auf, nicht abrupt, sondern so nach und nach, verklingend in schwachen Kleinaktivitäten. Letzte, leise Zitate waren es, nostalgische Erinnerungsfragmente einer lebhaften Vergangenheit. Niemand hätte sich angemaßt, Raimunds Stelle einzunehmen.

Ein Jahr später hatte auch ich maturiert. Für mein Waidhofener Umfeld war klar, dass das Wunderkind nun im Wiener Konservatorium seinen Weg fortsetzen werde, um in gar nicht so ferner Zukunft als großer Sohn der Stadt zurückzukehren. In jugendlicher Einfalt genoss ich zwar die schmeichelhaften Vorschusslorbeeren, hatte aber auch meine sorgenvollen Stunden. Bei sich daheim ist bald einer weltberühmt, aber im großen, fremden Wien?

So selbstverliebt und verblendet war ich nicht, dass ich die Grenzen meiner musikalischen Kunst nicht gekannt hätte. Dass es Bessere und Begabtere als mich gäbe, dessen war ich mir sicher, in Wien und anderswo, in Rom, in Paris, in London, selbst in Berlin. Ich würde den Rückstand gewiss aufholen, würde fleißiger und zielstrebiger sein als bisher, wohl auch bessere Lehrer finden. Man musste mir aber die Möglichkeit dazu geben. Was tun, wenn man mir die Aufnahme am Konservatorium von vornherein verweigerte? Wie würde ich zurechtkommen mit der Scham und der Schande, mit der Enttäuschung derer, die an mich geglaubt hatten, und mit Hohn und Häme anderer, die insgeheim immer schon davon überzeugt waren, dass dieser Weinberger Jakob, dieser Bäckerbub, überschätzt wird?

Als ich vor der hohen, schweren Tür stand, hinter der die Aufnahmeprüfung stattfinden sollte, spürte ich einen ziehenden Schmerz in der Bogenhand, Beklemmungen in Hals und Herz, als kündigte sich eine mysteriöse Lähmung an. Ich hielt mich für nicht prüfungsfähig und war nahe daran wegzulaufen.

Meine Furcht erwies sich als unbegründet. Begeisterung löste mein verkrampftes Spiel zwar nicht aus. Man sagte mir aber, dass es für eine Aufnahme ans Konservatorium ausreiche, ich sei wohl wegen meiner erkennbaren Nervosität ein wenig unter meinen Möglichkeiten geblieben. Allerdings müsse mir bewusst sein, dass ich nur mit beherztem Einsatz und Lerneifer weiterkommen würde. Ich bedankte mich kleinlaut und hätte jubeln wollen vor Glück. Das stolze, mir gewogene Waidhofen wartete mit einem Festessen.

Mein erster Wiener Oktober war sonnig und bunt. Am dritten Sonntag meiner Anwesenheit in der Kaiserstadt wagte ich den ersten Ausgang ins Freie und Heitere, beschränkte mich aber auf die innere Stadt, die mir mehr Sicherheit zu bieten schien als die Unübersichtlichkeit der Außenbezirke. Ich genoss die räumliche Großzügigkeit der Ringstraße, konnte mir nicht vorstellen, dass hier noch vor wenigen Jahrzehnten eine Stadtmauer gestanden war, und gefiel mir erstmals in der Rolle des sorglosen Flaneurs.

Auf dem Rathausplatz begrüßte mich – ebenso unerwartet wie warmherzig – ein junger Herr im modischen Feiertagsanzug, den ich seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen hatte: Raimund. Raimund-Zeus. Er hatte nur wenige Minuten Zeit – ein Rendezvous wartet, du verstehst, lieber Freund –, lud mich aber sehr herzlich für die folgende Woche in ein Josefstädter Gasthaus ein, wo er mit zwei anderen Alt-Seitenstettenern gerne Mittagstisch hielt.

Den Stammtisch Zum Mostviertler Kleeblatt bildeten neben Raimund sein ehemaliger Klassenkamerad Ferdinand, der mir bekannt war, weil er in Seitenstetten unter dem Ordensnamen Eumaios zur Bruderschaft gehört hatte, und Guido Brunnenfeld, ein Jahr älter als Raimund, eine große, kantige Erscheinung, die ich nur in blasser Erinnerung hatte. Ferdinand und Guido begrüßten mich freundlich, Raimund hob den Bierkrug und drückte in einem Toast seine Freude darüber aus, dass aus dem dreiblättrigen Mostviertler Kleeblatt nun ein vierblättriges geworden sei, womit es seine glücklichste Form erreicht habe. Prosit, meine Herren!

Wenig Brauchbares konnte ich in meinen ersten Wiener Monaten zum politischen Tischgespräch beitragen. Im März, so hörte ich zum ersten Mal, hatten Wahlen zum Reichsrat stattgefunden. Ferdinand verteidigte die Politik des Ministerpräsidenten Taaffe, sprach umständlich von der Gefahr des einseitigen Parteigeistes, der die Gesellschaft spalte in Klassen, Nationen, Religionen und Rassen, warnte vor Chaos, Anarchie und Zerfall des Reichs, für das alle destruktiven Kräfte gleichermaßen verantwortlich seien, die Sozialisten mit ihrem Klassenkampf, die Nationalen mit ihren Selbstbestimmungsansprüchen, Christlichsoziale und Deutschnationale mit ihrem Antisemitismus. Was bliebe denn da noch als Klammer? Der Kaiser und sein redlicher, loyaler Ministerpräsident, immer bemüht um Ausgleich und Versöhnung …

… Um aufschieben und durchwurschteln, widersprach Guido. Er nannte Ferdinand einen Konservativen und Katholischen alten Stils, der besser in das Metternich-System gepasst hätte als in die neue Zeit. Ob er denn nicht sähe, wohin die Jugend strebe? Nation, das sei die Zukunft! Wenn die Tschechen und Ungarn und Rumänen ihre eigenen Länder wollen, sollen sie sie haben. Weg mit den Bedientenvölkern, diesem dumpfen Klotz am Bein! Das habsburgische Völkergemisch sei am Ende. Anstatt es einzusehen, annektiere der Kaiser auch noch Bosnien und Herzegowina, Regionen am Rande, stecken geblieben im tiefsten Mittelalter. Dass in all dem keine Zukunft liege, zeige sich am besten daran, dass sich der Thronfolger Rudolf, dieser verwirrte Schwächling, beizeiten erschossen habe! Aus völkischer Sicht gehöre das deutsche Österreich zum deutschen Reich – ob mit oder ohne Kaiser, das sei ihm letztlich egal. Der deutsche Wilhelm sei gewiss kein größeres Übel als unser Franz Joseph, der Judenfreund.

Raimund hörte lächelnd zu und genoss seine Zigarre. Als sich die Kontrahenten erschöpft hatten, sagte er: Vielleicht ist weder die Donaumonarchie noch die deutsche Nation unsere Zukunft.

Was dann?

Sozialismus. Klassenlose Gesellschaft.

Das ist nicht dein Ernst!

Warum nicht? Das Proletariat hat sich vor zwei Jahren in Hainfeld organisiert. Die Sozialdemokratie tritt seither selbstbewusst auf. Und Viktor Adler ist ein ehrenwerter Mann! Sogar der Kaiser schätzt ihn mehr als den demagogischen Lueger, von deinem polternden Schönerer ganz zu schweigen, lieber Guido.

Der deutsche Arbeiter und der bosnische Knecht in geschlossenen Reihen?, entgegnete Guido wütend, nie und nimmer! Proletarischer Internationalismus ist eine semitische Schimäre.

Ich sag auch nicht, dass ich mir das wünsche, beschwichtigte Raimund. Zu viel gemeines Volk auf einem Haufen, das widert mich sowieso an. Egal ob Klasse oder Rasse, die Schweinerei liegt in der Masse. Alles gleich, ja, klar, weil alles niedrig. Der Geistesmensch ist immer nur ein Einzelner, sehr einsam geworden, seit ihm auch noch der liebe Gott weggestorben ist. Apropos, habt ihr das Neueste vom Bahr gelesen? Hört euch das an: Es kann sein, dass wir am Ende sind, am Tode der erschöpften Menschheit, und das sind nur die letzten Krämpfe. Es kann sein, dass wir am Anfange sind, an der Geburt einer neuen Menschheit, und das sind nur die Lawinen des Frühlings. Wir steigen ins Göttliche oder wir stürzen, stürzen in Nacht und Vernichtung – aber Bleiben ist keines. Genial, was?

Ferdinand verabschiedete sich als Erster, nach ihm Guido.

So schweigsam, mein Freund?, sagte Raimund, und ich stammelte verlegen etwas von Müdigkeit und zu viel Bier.

Du wirst dich so nach und nach schon zurechtfinden. Und wenn es Sorgen gibt, hast du ja mich. Wien … weißt du, Wien, das ist der süße, aber aussichtslose Traum des Melancholikers von der ewigen Leichtigkeit … Drum muss ich dich vor allen Dingen in lustige Gesellschaft bringen. Kennst du das Zitat?

Ich kannte es nicht. Auch das kannte ich nicht und schämte mich.

Egal, sagte Raimund, das wird schon noch …

Unser politischer Mittagstisch Zum Mostviertler Kleeblatt scheiterte an der sogenannten Judenfrage. Ich selbst kannte keinen Juden, und vom Volk wusste ich nur, dass es den Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus verschuldet hatte, zweifellos kein Kavaliersdelikt in der metaphysischen Rechtsordnung des christlichen Abendlandes. Ich greife trotz des ernsten Gegenstands zu einer ironischen Formulierung, weil mir schon in meinen Seitenstettener Schuljahren aufgefallen war, dass die Ausführungen unseres Paters widersprüchlich waren. Einerseits prangerte er die schwere Schuld der Messias-Leugner an, die nur durch reumütige Bekehrung zum Christentum zu tilgen sei. Andererseits erklärte er Jesu Opfertod am Kreuz zum Herzstück des göttlichen Heilsplans. Gott Vater opfert seinen Sohn aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz. Betrachtet man die unerhörte Begebenheit so, dann wären doch die Juden, die Ans Kreuz mit ihm! gerufen hatten, nur ein Werkzeug in der erlösenden Hand des Herrn. Da stimmt etwas nicht, dachte ich schon als Schüler, hätte allerdings nicht gewagt, unseren Pater um die Klärung des theologischen Widerspruchs zu bitten.

Es war auch nicht der Kreuzestod Jesu, der bei Guido Brunnenfeld Abscheu und Hass gegen die vermeintlichen Gottesmörder auslöste, denn er wetterte gegen das Pfaffengeschwätz nicht weniger als gegen die Juden. Es war das Volk, die Rasse, die er für geldgierig, materialistisch, skrupellos und hinterlistig hielt. Raimund hielt mit Witz und Ironie dagegen, Ferdinand mit wachsendem Zorn. Zwei seiner besten Freunde an der Fakultät seien jüdischer Herkunft und er kenne keine hilfsbereiteren, feineren und liebenswürdigeren Menschen als die beiden, patriotisch durch und durch. Eine Familie sei sogar zur römisch-katholischen Religion konvertiert.

Die wahren Übeltäter, so Ferdinand, seien nicht die Juden, sondern die deutschen Burschenschaftler, strohdumme Saufköpfe, die harmlose Menschen nicht nur anstänkerten, sondern auch körperlich insultierten. Meine jüdischen Freunde, sagte Ferdinand, schleichen sich durch einen Hintereingang in den Hörsaal, damit sie in den Gängen nicht euren Schlägerbanden begegnen. Ihr missbraucht die akademische Freiheit für Gewalttaten. Dass die Polizei auf der Universität nicht gegen euch einschreiten darf, ist ein Skandal. Ihr gehört nämlich allesamt ins Kriminal mit euren Verbrechervisagen!

Guido sprang auf: Du beleidigst nicht nur mich, sondern das deutsche Volk, schleimiger Judenknecht! – Und indem er Ferdinand sein Bier ins Gesicht schüttete, schrie er: Ich fordere dich!

Ferdinand erstarrte für einige Sekunden, dann trocknete er mit einer Serviette Haar und Gesicht und sagte mit der ruhigsten Verachtung: Fordern willst du mich? Soso. Am Arsch kannst du mich lecken, du germanischer Volltrottel!

Damit war der Mittagstisch Zum Mostviertler Kleeblatt Geschichte.

Ich weiß nicht, was die Leute gegen die Juden haben, sagte Raimund zu mir, als wir das Gasthaus verlassen hatten. Gerade als akademisch gebildeter Mensch müsse man doch anerkennen, dass unsere wichtigsten und großzügigsten Kunstförderer reiche Juden sind. Und auch unter den Kunstschaffenden unseres Jahrhunderts findet man immer mehr jüdische Geister, denk an Mendelssohn-Bartholdy oder an Gustav Mahler. Übrigens wirst du bald ein paar hervorragende jüdische Köpfe selbst kennenlernen, lieber Jakob. Wenn ich dir nämlich unser Wien erklären soll, musst du mich unbedingt ins Kaffeehaus begleiten.

Die Kaffeehäuser, in die ich Raimund von nun an regelmäßig und mit wachsendem Vergnügen begleitete, waren anders als die Gastwirtschaften, die ich bisher kennengelernt hatte. Die dichte, weiche Rauchmischung aus Zigarre, Pfeife und Zigarette legte sich über das Mobiliar. Kaffee wurde in großen Mengen getrunken, man bekam aber auch Bier, Wein, kalte und warme Speisen, Pikantes und Süßes, und gegen Abend hörte man dort und da dezente Klaviermusik. Die pekuniären Verhältnisse, die mir mein Vater ermöglichte, waren zwar solide, keineswegs eng, aber bei Weitem nicht so großzügig wie die von Raimund. Der Vorteil des Kaffeehauses bestand für mich darin, dass ich hier schwadronieren, diskutieren, in zehn verschiedenen Zeitungen lesen, gelegentlich auch Schach oder Karten spielen konnte – und nach sechs Stunden, die mir wie eine einzige erschienen waren, nicht mehr zu bezahlen hatte als zwei Tassen Mokka.

In der Schule des Kaffeehauses, die ich jetzt besuchte, wurde mir bewusst, wie wenig mir hier das bisher erworbene Schulwissen nützte. Es machte mir nichts aus zu schweigen und zuzuhören. Angst hatte ich nur davor, dass mich einer um meine Meinung fragen könnte zu Namen und Dingen, die Gegenstand des Gesprächs, mir aber unbekannt waren: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Karl Kraus, Hermann Bahr. Von Richard Wagner und Guiseppe Verdi hatte ich zwar gehört, aber Kluges und Haltbares zu ihren Opern zu sagen war mir unmöglich gewesen. Von Johannes Brahms kannte ich einige Lieder, von Johann Strauß einige Walzer. Meine Befangenheit war groß. Die jungen Männer, mit denen wir im Kaffeehaus viele Nachmittags- und Abendstunden verbrachten, trugen ihre Anzüge stilsicher, ihre Bärte selbstbewusst. Sie redeten gewandter als ich und zitierten aus Büchern, die ich nicht gelesen hatte. Es gab auch einige, die ihr Äußeres vernachlässigten, weil für sie nur Kunst und Geist Wert hatten. Sie lasen ihren Schopenhauer angeblich bis in die frühen Morgenstunden und hatten vielleicht sogar in ihren Straßenkleidern geschlafen. Sie nachzuahmen, erschien mir aussichtslos. Dazu fehlt mir diese absolute Leidenschaft für Geist und Kunst, wohl auch die Rücksichtslosigkeit gegen mich selbst. Ich brauche eine warme Mahlzeit und meinen gesunden Schlaf.

Was mich in Wien gleichermaßen überraschte wie faszinierte, war die überragende Bedeutung der Musik und des Theaters, die in Ausläufern sogar die unteren Volksschichten erreichte. Raimund erklärte es mir so: Schau, wenn bei uns irgendein Graf Burlibinski stirbt, dann beißt das höchstens ein paar andere Adelige, unterhalb vom Erzherzog ist so ein Verstorbener nicht besonders interessant. Aber wenn ein Publikumsliebling aus dem Burgtheater oder aus der Oper wegstirbt, dann trenzen alle, vielleicht sogar der Kaiser selbst, und jedes Stubenmadl möchte dabei sein bei seiner schönen Leich. Ein Prominentenbegräbnis ist hier nichts anderes als ein Kirchweihfest, eine Fronleichnamsprozession oder eine Militärparade. Die Traurigkeit kann genauso schön sein wie die Lustigkeit, man muss sie sich nur gescheit herrichten. Viel zum Schauen muss es geben, Musik sowieso, und vor allem muss nachher tüchtig gegessen und getrunken werden, damit man wieder ans Leben glaubt. Carpe diem!

Als mich Raimund zum ersten Mal in die Freudenau einlud, waren es nicht so sehr die Pferderennen, die mir auf Anhieb gefielen, sondern das Ensemble als Ganzes: der Blick auf die Praterbäume vor blauem Himmel, das satte Wiesengrün, die weißen Planken, die Hürden und Wassergräben, Jockeys in grünen, roten, gelben Seidenblusen, das gemischte Publikum aus allen Ständen, einfaches Volk auf den Zwanzigkreuzer-Plätzen, Mittelstand auf dem Guldenplatz, wo Raimund und ich uns meistens aufhielten, auch Herren mit Zylinder, oft in Begleitung eleganter Damen, deren Kleider in Frühlings- und Sommerfarben leuchteten. Kamen wir neben ihnen zu stehen, bezauberte mich der weiche Duft ihrer Parfüms, der sich mit den härteren Gerüchen von Gras, Heu und Pferdestall vermengte. Das Leben war schön in diesen Kulissen.

Raimund kannte die Namen der Pferde, auch die ihrer Reiter und Besitzer. Er begrüßte Bekannte, kam mit einigen ins Gespräch über Favoriten und Außenseiter unter den Rennpferden, holte sich Tipps oder gab selbst welche, setzte mit sichtlichem Vergnügen auf Pferde und Reiter seines Vertrauens, gewann manches Sümmchen, verlor auch so manches, aber so wenig ihn ein Gewinn begeisterte, so wenig verdross ihn ein Verlust. Sein Interesse war ausschließlich sportlicher Natur, und hätte man in der Freudenau nur um Pferdeäpfel gewettet, hätte es seiner Leidenschaft für Sportwetten sicher keinen Abbruch getan. Mit dem erhitzten Gesicht eines Knaben verfolgte er jedes Rennen mit dem Operngucker, und wenn am Ende des Tags ein Gewinn blieb, lud er mich, manchmal auch einen seiner Rennplatzfreunde, zum Heurigen ein.

Ich selbst setzte keinen einzigen Kreuzer auf ein Pferd, niemals. Mir entging nicht, wie tückisch und unberechenbar Rennverläufe sein konnten. Jeder verlorene Gulden für solch kindische Zwecke würde mich tagelang grämen. Raimund tolerierte meine Wettabstinenz, er bot mir auch keinen von ihm bezahlten Wettschein an, denn er wusste, dass mich solch ein Geschenk beschämen würde. Überhaupt möchte ich betonen, dass Raimund mit der Differenz unserer finanziellen Möglichkeiten rücksichtsvoll umging. Er war großzügig, vermied aber feinfühlig die Pose des Gönners. Gelegentlich übernahm er aus einem vordergründigen Anlass Kaffeehaus- und Heurigenrechnungen, nicht nur für mich, auch für andere, und zu üblichen Anlässen überraschten wir uns gegenseitig mit kleinen Geschenken.

Zu meinem zwanzigsten Geburtstag am 21. Jänner 1892 schenkte mir Raimund eine sehr schöne Ausgabe der Erzählung Der arme Spielmann von Franz Grillparzer. Unser Grillparzer, sagte Raimund, ist am 21. Jänner 1872 gestorben, sein zwanzigster Todestag ist dein zwanzigster Geburtstag. Dieser Zufall hat mich auf die Idee gebracht, dir dieses Buch zu schenken. Die Hauptfigur ist ein Musiker, zwar kein Cellist, sondern ein Geiger, aber er heißt Jakob – noch ein Zufall.

Grillparzers Jakob, ein Musiker, gewiss, aber was für einer! Mein wunderlicher Namensvetter ist der Sohn eines Staatsmannes, begünstigt durch Geburt und Stand, benachteiligt durch eine hinderliche Lernschwäche, einen seltsamen Zwang, das Erlernte penibel in starrer Reihenfolge wiederzugeben! Fehlt ihm ein einziges Wort, fehlen ihm auch die folgenden. Beim schlichten Kopieren einer Schrift ist er so ängstlich bemüht um absolute Richtigkeit, dass er die Ökonomie der Zeit vernachlässigt. Nichts bringt er zum vereinbarten Termin zu Ende, nicht aus Nachlässigkeit, nein, im Gegenteil, aus radikaler Sorgfalt.

Durch Ungeschicklichkeit in Finanzgeschäften und blindes Vertrauen in unwürdige Menschen gerät dieser Jakob in die bitterste Armut. Mit zwei Handwerksgesellen muss er sich ein Zimmer teilen, sein karges Brot verdient er als Straßenmusikant. Selbst in dieser anspruchslosen Profession bleibt er ein Stümper, unfähig, einen einfachen Walzer rhythmisch korrekt zu meistern, von Schwierigerem ganz zu schweigen.

Dennoch erweckte dieser merkwürdige Mann, als ich die Erzählung das erste Mal las, in mir keinerlei Häme oder gar Spott, sondern tiefes Mitgefühl und – so seltsam es wirken mag – sogar ein wenig Bewunderung. Bewunderung nämlich für die heitere Seelenruhe, mit der er ein erbärmliches Leben ertrug, an dem die Mehrheit verzweifeln würde. Sie erschien mir als Verwirklichung jenes stoischen Lebensideals, wie ich es im Lateinunterricht aus Senecas Briefen an Lucilius kennengelernt hatte.

Mit einer gewissen Beunruhigung las ich von Jakobs unerfüllter Liebe zur Nachbarstochter Barbara und seiner lebenslangen Einsamkeit als Hagestolz wider Willen, wobei ich mich des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass diese Lebensform die einzige war, für die er geeignet war. Jakob hat seine weltabgewandte Daseinsnische gefunden, und wenn er in den Abendstunden auf seiner Geige in den schlichtesten Dreiklängen dahinphantasiert, ist er ganz bei sich, weil er sich und die Welt ganz vergisst und nur für den Einen und Ewigen spielt, der seiner kunstlosen Kunst gnädig zuhört. Jakob, so dachte ich, ist der Straßenmusikant Gottes …

Als Amtsvorsteher, Gymnasiallehrer oder Buchhalter ist dieser Mann ebenso wenig vorstellbar wie als Familienvater. Dass die herzensgute, aber lebenstüchtige Barbara ihn zurückweist, verstand ich. Dennoch beunruhigte mich diese verunglückte Liebe, hatte ich doch in meinem ersten Wiener Jahr selbst gewisse Schwierigkeiten, mir eine überzeugende Haltung zu Liebe, Leidenschaft und Begehrlichkeit zu erarbeiten. Auf dem Violoncello machte ich keine großartigen, aber immerhin wackere Fortschritte, in der Liebe hingegen gar keine.

Meine … nun ja … Liebe ist ein großes Wort … nennen wir es eine Herzensneigung … Meine Herzensneigung zur Waidhofener Nachbarstochter Hedwig, die wenige Wochen vor meiner Abreise nach Wien erwacht war, blüht bis heute, allerdings in den Grenzen lauwarmer Schicklichkeit. Aufgrund meiner wochenlangen Absenzen von Waidhofen blieb sie über lange Strecken bloß eine Brieffreundschaft, und ich muss vor mir selbst zugeben, dass die von mir gewählten Worte oft heißer und inniger waren als die Gefühle, für die sie stehen sollten. Hedwigs Antworten waren zwar freundlich und warmherzig, aber erkennbar um Anstand und Beruhigung der Leidenschaften bemüht.

Raimund eröffnete mir eine andere Welt. Er führte mich in diesem ersten Wiener Jahr nicht nur in den Geist des Wiener Kaffeehauses ein, sondern trug auch manches zu meiner Reifung bei, indem er bedenkenlos den Vorhang der Moral beiseiteschob, hinter dem die gute Gesellschaft ihre Lustgärten versteckt. Doch dazu später …

Was nun die Musik anbelangt, nicht nur die Musik, die Kunst überhaupt, scheint es keinen fruchtbareren Boden zu geben als Wien. Die Wiener sind Kunstnarren, sagte Raimund, eine neue Oper vom Verdi, eine neue Sinfonie vom Brahms, eine Premiere in der Burg, – und die halbe Stadt hat kein wichtigeres Thema. Und welche Damen der Gesellschaft dem Makart für seine nackten Göttinnen Modell gestanden sind, darüber wird immer noch spekuliert, obwohl Makart schon ein paar Jahre tot ist. Wenn du als Künstler dein Glück machen willst, musst du nach Wien gehen. Der Brahms weiß schon, warum er nicht in Norddeutschland geblieben ist. Große Kunst, die ist im Süden daheim. Das Barocke, das Katholische, Sinnliche, die Nähe Italiens, die ungarischen und slawischen Einflüsse, du verstehst …

In Staunen versetzte mich die Begeisterung, die ein siebzehnjähriger Gymnasiast namens Hugo von Hofmannsthal auslöste, der unter dem Pseudonym Loris einige Gedichte veröffentlicht hatte. In Waidhofen, ja, da konnte man leicht Wunderkind sein, aber in Wien? Selbst Raimund schwärmte von diesem „Genie“ und trug im Kaffeehaus dessen Verse auswendig vor: Das längst Gewohnte, das alltäglich Gleiche, / Mein Auge adelt mirs zum Zauberreiche: / Es singt der Sturm sein grollend Lied für mich / Für mich erglüht die Rose, / rauscht die Eiche.

War das wirklich genial? Anscheinend, denn der berühmte Hermann Bahr, so erzählte man, habe den jungen Hofmannsthal sogar in den exklusiven Griensteidl-Kreis aufgenommen, und der wählerische Stefan George bemühe sich geradezu enthusiastisch um den jungen Kollegen.

Es war der beispielgebende Fall Hofmannsthal, der Mythos des jungen Genies, der mich für einige Wochen in einen rausch- und traumartigen Zustand versetzte. Ein Konzert für Violoncello und Orchester wollte ich komponieren, dessen Genialität die Wiener Musikwelt in begeisterten Taumel versetzen sollte. Dass meine gerade erst erworbenen Grundkenntnisse in Tonsatz und Harmonielehre dafür bei Weitem nicht ausreichten, wurde mir bald bewusst. Meine Komposition kam über wenige Skizzen nicht hinaus und ich erwachte aus meinem ehrgeizigen Knabentraum.

Wer als Künstler sein Glück machen will, muss nach Wien gehen, hatte Raimund gesagt. Mag sein, ebenso groß schien mir aber die Chance zu sein, in Wien sein Unglück zu machen. Ich hatte begonnen, die Kulturkritiken in den Zeitungen zu lesen, und hörte mit wachsendem Unbehagen die hitzigen Kontroversen in den Kaffeehäusern. Ein und dasselbe Werk, ein und derselbe Komponist wurden von den einen gefeiert, von anderen verdammt. Wer hatte recht? Und lag nicht die Wahrheit oft eher in der Mitte als an den Polen? Ich sprach Raimund auf diese Ungereimtheiten an. Er hatte auch dafür eine Erklärung, die mich allerdings mehr beunruhigte und verärgerte als überzeugte.

Schau, sagte er, das ist so. Wenn man die Kunst wirklich ernst nimmt, dann ist sie, was früher einmal die Religion war. Kulturkämpfe sind Glaubenskämpfe. Wo die Kunst nur ein Nebenschauplatz für die Freizeitgestaltung ist, dort ist es wurscht, ob du dein Cellokonzert in G-Dur oder fis-Moll komponierst. In Wien befetzen sich wegen so etwas die bekanntesten Kritiker, und die halbe Stadt nimmt Anteil, weniger weil die Leute was davon verstehen, sondern weil es spannend ist, wenn so richtig die Fetzen fliegen. Es gibt halt eine Hetz, das mögen die Wiener.

Die Kunstdiskussion – eine Hetz … Also doch keine ernste Glaubensfrage? Oder wird vielleicht nur so getan, als sei es eine Glaubensfrage, damit nachher die Hetz umso größer ist? Wien ist wahrscheinlich der einzige Ort, an dem für eine Verfolgungsjagd dasselbe Wort verwendet wird wie für das Vergnügen, die Gaudi oder auch Mordsgaudi. Ich ging der Sache nach. Künstler, auch Architekten, also Baukünstler, haben sich in Wien umgebracht, weil ihnen die Hetz auf sie zu viel geworden ist. Die Wiener sagen dann: Na geh, das war doch nur eine Hetz! Dass der das so ernst nimmt, hat keiner wissen können. Sie lesen im Kaffeehaus die Zeitungsberichte und gehen zur Leich, die hoffentlich eine schöne ist, vielleicht umrahmt von der Musik eines Menschen, der das nächste Opfer einer Hetz sein könnte.

Was ich in meinem ersten Wiener Jahr noch gelernt habe: Es ist nicht leicht, der Liebling des Wiener Publikums zu werden. Wenn es einer schafft, genießt er aber göttliche Verehrung. Was freilich nicht verhindert, dass schon übermorgen jemand versucht, ihn wieder vom Sockel zu treten.

Die Wiener verlangen von dir den größtmöglichen Einsatz, sagte Raimund. Das Niveau ist enorm, Perfektion das Mindeste, was man verlangen kann. Meinst du, die Philharmoniker wären sonst die Philharmoniker? Oder der Strauß Schani. Den bewundere ich am meisten. Unterhaltungsmusik, wirst du vielleicht sagen, da muss doch nicht immer alles perfekt sein. Irrtum, lieber Jakob! Ob Walzer oder Sinfonie, ob Oper oder Operette, in Wien muss immer alles perfekt sein. Jedes auf seine Art halt.

Stimmt das? Ja und nein. Ich war mir nicht sicher, zumal ich ja auch viel Mangelhaftes sah und hörte, nicht vorrangig in der Kunst vielleicht, aber im Wiener Leben. Ich akzeptierte Raimunds Überlegenheit, ich profitierte von ihr, aber nach meinem ersten Wiener Lehrjahr an seiner Hand keimte in mir der Verdacht, seine Worte überzeugten bisweilen mehr durch rhetorischen Glanz als durch Kenntnisse und Urteilsvermögen. Den entscheidenden Anstoß zu meiner Distanzierung gab die Uraufführung von Anton Bruckners Achter Sinfonie.