Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mainbook Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was geschieht, wenn du mitten im Leben stehst und über Nacht deine Identität verlierst? Sie ist jung. Sie ist stark – und ihr Leben zersplittert von einer Sekunde auf die andere in tausend Teile. Als ihr Vater einen Unfall hat, erfährt Ilka, dass sie adoptiert wurde und alles, was sie geglaubt hatte, eine Lüge war. Von da an hat sie nur noch ein Ziel: die Wahrheit herauszufinden. Die Spur führt sie nach Bad Kissingen und zur einflussreichen Familie von Hohenbach. Bald beschleicht sie das Gefühl, das mit dieser Familie etwas überhaupt nicht stimmt. Mit Hilfe des charismatischen Arztes Dr. Paul Lindwasser setzt sie Stein auf Stein. Bis jemand versucht, sie umzubringen. Die junge Frau begreift, dass sie sich nur noch auf sich selbst verlassen kann. Auf ihrer gefährlichen Suche hat sie nur eine Waffe: ihren Mut und den unbedingten Willen, ihr Leben zu rekonstruieren. Doch kann sie diesen ungleichen Kampf überhaupt gewinnen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Ilka Maurer aus Schweinfurt hat alles, was sie sich gewünscht hat: eine eigene Wohnung und einen Vertrag als freie Übersetzerin. Doch über Nacht gerät ihre Welt aus den Fugen. Ihr Vater fällt nach einem Unfall ins Koma und Ilka entdeckt, dass der Mann, der sie großgezogen hat, gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Ihr bisheriges Leben war eine Lüge …

Doch das lässt Ilka keine Ruhe. Sie forscht nach ihren Wurzeln, die Spur führt nach Bad Kissingen und zur Familie von Hohenbach. Bald muss sie erkennen, dass ihre Recherchen nicht nur boykottiert, sondern immer gefährlicher werden. Jemand ist offenbar wild entschlossen, dunkle Familiengeheimnisse zu bewahren und schreckt auch vor Mord nicht zurück. Ilka begegnet dem charismatischen Arzt Dr. Paul Lindwasser, der sie bei ihrer Suche unterstützt. Doch welche Rolle spielt er wirklich und kann sie ihm, kann sie überhaupt noch jemandem trauen?

Die Autorin

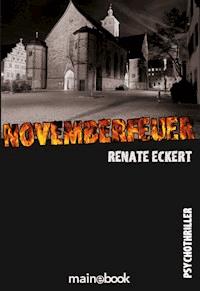

Renate Eckert, 1946 in Schweinfurt geboren, war von 1977 bis 1987 Journalistin beim Schweinfurter Tagblatt, von 1987 bis 2005 Pressereferentin im Landratsamt Schweinfurt, arbeitet seit 2005 als freie Autorin und hat sich dem psychologischen Krimi/Thriller verschrieben. Ihr Roman „Hungrige Schatten“ ist im Heyne-Verlag, „Novemberfeuer“ 2016 im mainbook-Verlag, Frankfurt, erschienen. Die Autorin ist verheiratet, hat eine Tochter und eine Enkelin und lebt in der Nähe Schweinfurts.

Renate Eckert

Brunnenkind

Roman

eISBN 978-3-946413-62-2Copyright © 2017 mainbook VerlagAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Gerd FischerCovergestaltung: Olaf TischerCovermotiv: © Architektur-Bildarchiv, Thomas Robbin

Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de

Für meine Tochter Kerstin

Inhalt

Das Buch

Die Autorin

Prolog

1934

2016

Epilog

Anmerkungen der Autorin

Prolog

1934

Ein weiterer strahlender Frühlingstag bahnte sich an, schon der siebte in einer Reihe ungewöhnlich warmer Tage für Mitte April. Das frische Grün, gesprenkelt mit Löwenzahn in sattem Gelb, hatte sich über Nacht der Wiesen bemächtigt, als hätte es nie einen Winter mit modrigem, abgestorbenem Gras gegeben. Michael Weißmann stieg von seinem Fahrrad und ließ den Blick über die verschwenderisch ausgestattete Natur gleiten. Waren nicht gestern noch braune Flecken in den grünenden Feldern zu sehen gewesen? Er mochte dieser brachialen Wucht neuen Werdens nicht so ganz trauen. Fast spürte er schon den Reif, der in die Blüten fallen und sie morgen die Köpfe hängen lassen konnte.

Er schüttelte den Kopf über seine Gedanken. Carpe diem, befahl er sich. Heute war heute – ein fast überirdisch schöner Tag, kein noch so winziges Wölkchen am Himmel, nur strahlendes Blau.

Das schmiedeeiserne Tor vor der Ulmenallee, die zum Eingang des Herrenhauses führte, stand offen. Die Sonne musste auch den Gärtner schon früh aus dem Haus gelockt haben.

Die Ulmen zeigten erste Knospen, vorsichtig, wie es Michael schien, als wollten sie noch abwarten. Er erinnerte sich, dass ihr Laubwerk im vergangenen Sommer frühzeitig verdorrt war und wünschte, dass sie in diesem Jahr von dieser rätselhaften Krankheit verschont blieben.

Er schob sein Fahrrad über den Weg, widerspenstig knirschte der Kies unter seinen Schritten. Neben dem Weg entdeckte er einen kleinen Haufen Löwenzahn, den der Gärtner bereits ausgestochen hatte. Der Rasen, der sich in makellosem Grün präsentierte, machte ihn auf eigentümliche Weise traurig. Wie viel lebendiger hatten die Wiesen vor dem Tor gewirkt, wo keine regulierende Hand eingegriffen hatte, um das Unkraut auszumerzen.

Ihn erschreckte die Willkür, die hinter dieser vermeintlichen Ordnung stand. Wer konnte sich anmaßen zu entscheiden, wie Ordnung auszusehen hatte?

Vor dem Haus polierte Wilhelm, der Chauffeur des Barons, die Lampen des roten Automobils, die ihn wie die Augen eines überdimensionalen Käfers anschauten. Wilhelm nahm seine Mütze ab und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Als er Michael sah, hob er die Hand zu einem stummen Morgengruß.

Vor dem blühenden Kirschbaum blieb er stehen. Hummeln und Bienen summten um ihn herum und unter seinen ausladenden Zweigen wetteiferten die frisch lackierten Gartenmöbel mit den Blüten um das strahlendere Weiß. Die schwelgerische Blütenpracht an den dunklen, knorrigen Ästen erinnerte an die Malerei einer chinesischen Lackschachtel, die er im Salon der Baronin gesehen und für kitschig befunden hatte. Das Bild, das sich ihm bot, war allerdings echt, und er konnte sich nicht mit dem Verweis auf Kitsch an seinen Gefühlen vorbeimogeln. Michael überlegte, was wohl bei seinen beiden Schülern Karl und Eugen herauskäme, würde er ihnen die Aufgabe stellen, diesen Baum zu beschreiben.

Aus einem offenen Fenster im ersten Stock drang Klaviermusik. Michael erkannte das kraftvolle und dennoch sensible Spiel der Baronin und lauschte der Musik von Mozarts Zauberflöte. Ihr Spiel brach ab und Michael hoffte einen Augenblick, dass sie aus dem Fenster sehen würde. Die Luft schien zu vibrieren, und er stellte fest, dass seine Jacke viel zu warm war. Er zog sie aus und schlug die Manschetten seines weißen Hemdes zurück. Wilde Hoffnung erfüllte ihn, der Wunsch, das pralle Leben, das sich ihm von überall her aufdrängte, zu ergreifen. Ihm folgte augenblicklich ein scharf konturierter Schmerz, der aus dem Bewusstsein der Unmöglichkeit entsprang.

Im Treppenhaus begegnete ihm Luzie mit einem Staubwedel in der Hand. Michael konnte nicht umhin, die offenen Knöpfe ihrer weißen Bluse zu bemerken, die ihre drallen Formen eng umschloss und bei jedem Atemzug zu sprengen drohte. Sie lächelte keck und winkte ihn zu sich. Er fühlte sich befangen, als ihm aufging, dass ihre offenherzige Aufmachung weniger dem Frühling als ihm galt.

„Wenn der Herr Lehrer noch ein bisschen Zeit erübrigen könnte, hätte ich noch eine Tasse frischen Kaffee“, sagte sie neckisch. „Die beiden Junker sind ohnehin noch im Frühstückszimmer, um sich von ihrem Vater zu verabschieden. Der Baron fährt nämlich nach Berlin. Wilhelm hat den Koffer schon ins Automobil getragen – Ausreden gelten also nicht.“

Etwas Lauerndes huschte über ihre Züge und Michael wusste, dass er dieses Mal keine Chance hatte, der Anbiederung des Mädchens zu entgehen.

„Die Gnädige spielt ihm ihr Abschiedsständchen“, plapperte Luzie weiter. „Ich glaube nicht, dass sie ihn mit ihrem Geklimper beeindrucken kann – Der Baron bräuchte eine kernigere Frau, nicht dieses schwindsüchtige Geschöpf, wenn Sie mich fragen.“

„Meinst du nicht, dass uns das nichts angeht?“, gab Michael zurück und haderte einmal mehr mit seinem Status als Hauslehrer, der ihn einerseits zum intellektuellen Gesprächspartner der Herrschaft machte, wenn es dieser beliebte, und ihn andererseits den Dienstboten zuordnete.

„Ach kommen Sie, das haben Sie doch sicher auch schon lange bemerkt, dass die Gnädige Luft ist für den Baron. Würde mich nicht wundern, wenn er in Berlin nicht nur seinen Geschäften nachginge.“ Sie ließ den letzten Satz wie einen schlechten Geruch in der Luft hängen, während sie listig lächelte.

Michael hatte genug von ihren plumpen Vertraulichkeiten. Er bedankte sich für den Kaffee und ging die Treppe hinauf zum Studierzimmer.

Karl und Eugen erwarteten ihn bereits. Bei seinem Eintritt erhoben sie sich mit einem formvollendeten Morgengruß von ihren Plätzen. Wortlos zeigten beide ihre Hausarbeiten. Wie immer zeichnete sich das Heft des achtjährigen Eugen durch besondere Akkuratesse aus, während der zehnjährige Karl meist mit seiner schriftlichen Arbeit hinter seinen mündlichen Beiträgen zurückblieb.

„Es fehlen hier noch einige Angaben, Karl“, begann Michael stirnrunzelnd, bewusst das strahlende Lächeln seines Schülers übersehend. Heute würde er sich nicht von Karls Charme einwickeln lassen und sich eine fantasievolle Entschuldigung anhören. Er durfte dem Jungen nichts mehr durchgehen lassen, schließlich sollte er noch in diesem Jahr ins Internat zum Besuch des Gymnasiums gehen. Karl, der die strahlend blauen Augen und die blonden Haare seiner Mutter, gleichzeitig jedoch die aristokratische Haltung seines Vaters geerbt hatte, war schon heute der geborene Verführer. Michael achtete darauf, dass der ernsthafte und genaue Eugen, dem es allerdings manchmal an Kreativität fehlte, durch seinen Bruder nicht an die Wand gespielt wurde.

„Ich habe mit meinem Vater zusammen in der Bibliothek über Karl-August von Hardenberg nachgelesen“, berichtete Karl jetzt mit seiner schmeichelnden Stimme. „Die Fragen, die Sie beantwortet haben wollten, schließen nicht die Leistung Hardenbergs zur Gleichberechtigung der Juden ein. Mein Vater meinte, Sie würden dieses in der heutigen Stunde sicher ergänzen.“

„Nun – da magst du recht haben …“ Michael fühlte einen Kloß im Hals. Er durfte diese Stellung hier nicht durch subjektive Empfindungen gefährden, auch wenn gerade Karl August von Hardenberg mit seinem Juden-Edikt den hoffnungsvollen Ideen der Aufklärung aus Michaels heutiger Sicht den Dolchstoß versetzt hatte. „… Aber die aufgegebenen Fragen werden von dem, was im Unterricht noch folgen soll, doch nicht berührt, oder?“

„Es tut mir leid, dann habe ich etwas falsch verstanden.“ Der Junge wirkte ehrlich zerknirscht, und Michael ließ den Vorfall auf sich beruhen.

Er mühte sich um einen guten Unterricht, auch wenn ihn das ferne Klavierspiel der Baronin irritierte. In seine Ausführungen schoben sich Bilder ihrer Hände, ihren Grübchen, wenn sie lachte, oder der Art, wie sie sich auf den Klavierstuhl setzte und sich gestikulierend umdrehte.

Die ungewohnte Wärme schien die Jungen schläfrig zu machen, vor allem Eugen gähnte mehr oder weniger unverhohlen und Michael beendete den Unterricht etwas früher. Er musste nachdenken und versuchen, in irgendeiner Form auf den versteckten Vorwurf, den der Baron über seinen Jungen übermittelt hatte, einzugehen und ihn überzeugend zu entkräften.

Das Klavierspiel der Baronin war verstummt, mit zögernden Schritten ging Michael die Treppe hinunter. Aus der Küche hörte er Geschirrklappern und Gelächter. Die Abwesenheit des Hausherrn teilte sich also auch dem Gesinde mit. Schnell ging er vorbei, sein Bedarf an Klatsch war für heute mehr als gedeckt. Er holte sein Fahrrad und ging um das Haus. Als er aufsitzen wollte, hielt ihn die Stimme der Baronin zurück: „Sie werden sich doch nicht ohne einen kleinen Gruß davonstehlen wollen? – Kommen Sie, trinken Sie eine Tasse Tee mit mir und berichten Sie von den schulischen Fortschritten meiner Söhne.“

Michael wandte sich um und sah sie unter dem Kirschbaum sitzen. Zwei Sekunden lang war er wie geblendet von der vollkommenen Anmut der Szene. Auf ihrem blonden Haar, das in der Sonne leuchtete, lagen einige Blütenblätter, und sie fuhr mit der Hand darüber. Das Gold ihres Eherings funkelte, bevor sie ihm winkte.

Michael ging zu ihr. „Baronin“, sagte er, während er sich verbeugte. Einen Augenblick lang war die Frau vor ihm nur Gefühl, ebenso unausweichlich und natürlich wie ein Atemzug.

„Nun seien Sie doch nicht so untertänig, lieber Freund – setzen Sie sich zu mir!“ Sie griff nach einer Tasse auf dem Tablett und schenkte ihm Tee ein. „Zucker?“

„Ja, gerne – vielen Dank, aber Sie sollten mich nicht bedienen.“ Michael griff nach der Zuckerdose, bevor sie es tun konnte. „Ihre Söhne schienen etwas müde heute“, begann er, ungeschickt nach Worten suchend, „die plötzliche Wärme, deshalb habe ich den Unterricht früher beendet.“

„Das kann ich mir denken …“, ihr Lachen flog zu ihm hin, „… aber mit der Wärme hat dies nichts zu tun. Ihr Vater hat für den heutigen Tag ein Reitverbot ausgesprochen, warum tut nichts zur Sache. Die beiden glauben, ich wüsste nicht, wie sie dieses Verbot umgehen, aber natürlich weiß ich es. Sie stehen schon um vier Uhr auf und reiten in der Dämmerung – nun, bei Tag reiten sie ja tatsächlich nicht.“

Michael lächelte höflich und ein Schatten huschte über ihr Gesicht.

„Bin ich zu nachgiebig?“, fragte sie ängstlich. „Sagen Sie mir, was Sie denken.“

„Das steht mir nicht zu, Baronin.“

„Baronin“, wiederholte sie grollend, „wie ich diese Förmlichkeit hasse.“

„Und dennoch gibt es keine Brücke, keinen anderen Weg“, gab Michael mit fester Stimme zurück, „aus tausend Gründen, wie Frau Baronin sehr genau wissen.“

„Ist das der gleiche Mann, der seine Leidenschaft nicht verbergen kann, wenn er über die Werke unserer Klassiker diskutiert, der in ihrer Kunst atmet und denkt, der mir meinen Horizont auf so mannigfaltige Weise erweitert hat?“, fragte sie anklagend. „Schließt Ihre Zuwendung nicht ein wenig auch persönliche Sorgen ein?

Michael stand auf. „Darf ich jetzt gehen?“

„Nein“, antwortete sie bestimmt. „Ich dulde keine Feigheit, nicht von Ihnen, nicht, nachdem wir uns erst vor wenigen Tagen über Goethes Wilhelm Meister ausgetauscht haben.“ Sie lächelte. „Waren wir uns nicht einig, dass ein reifer Mensch den Konflikt zwischen seiner individuellen Selbstverwirklichung und gesellschaftlich verordneter Notwendigkeit durch humanistisch-ganzheitliche Bildung überwinden kann?“

Sie atmete tief ein und legte ihre Hand auf die seine. „Ich kenne niemanden, der humanistischer gebildet ist und im besten Sinne menschlicher denkt als Sie, teurer Freund – Hätte ich Ihnen sonst die Erziehung meiner Söhne anvertraut?“

Michael fühlte sein Herz hämmern und sich hin- und hergerissen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Sie trennte viel mehr als Klassenschranken. Langsam entzog er ihr seine Hand.

„Sie allein wissen, hochverehrte Baronin“, begann er, „dass Goethes aufklärerische Philosophien längst von der Wirklichkeit eingeholt sind. Sie kennen mein Sehnen und Bemühen, Sie wissen auch um das Streben meiner Familie – und dennoch werden wir nie dazugehören. Trotz Moses Mendelssohn, Marx und Spinoza. Es hat sich nichts verändert. Wir bleiben Ausgestoßene der Gesellschaft.“ Michael stand auf und ging ein paar Schritte, bevor er zurückkehrte. „Wie wollen Sie auch verstehen, wie ich mich fühle. Es ist so, als würde uns die Gesellschaft ausschließen, weil wir eine ansteckende Krankheit haben. Wenn wir aber ein Attest vorlegen, dass dem nicht so ist, wendet sie sich ab und sagt uns: Leider sind Sie aber so in den Unterlagen registriert.“

„Oh nein“, antwortete sie wild. „Sie dürfen mir nicht vorwerfen, dass ich in Ihnen jemals etwas anderes als einen hochgebildeten und gleichwertigen Menschen – und nie etwas Anderes – gesehen habe.“

„Dafür danke ich Ihnen, Baronin.“ Michael verbeugte sich erneut. „Aber erlauben Sie mir dennoch die Frage, warum Sie Ihrem Gatten verschwiegen haben, dass ich Jude bin, nachdem mich mein Name nicht eindeutig als solchen ausweist.“

Sie wurde blass und Michael bemerkte den Schmerz in ihrem Blick. Er wandte sich ab und ging, es war zu spät für irgendwelche Beschwichtigungen. Er hatte sie verletzt und wollte sie doch nur glücklich sehen. Sie hatte ihn herausgefordert und all sein Zwiespalt war aus ihm herausgebrochen. Sei ein Mann und trage die Verantwortung für dein Tun, befahl er sich, aber er wusste, dass es ihm niemals gelingen würde, sich diese hoffnungslose Liebe aus dem Herzen zu reißen.

2016

Die Menschen drängten sich in Schweinfurts Stadtgalerie, in der kaum ein Durchkommen war. War denn die ganze Stadt auf den Beinen? Ilka Maurer hastete durch die lange Einkaufsmeile - nein, nach ihrem Besuch im Wäschegeschäft heute kein Abstecher zu Thalia – und fand sich endlich bei Tegut am anderen Ende. Sie griff sich einen Einkaufswagen und schlängelte sich durch den Andrang zur Feinkosttheke. Die finsteren Blicke, die ihr Durchmarsch hervorrief, bewogen sie beinahe, wieder kehrtzumachen. Aber nein – sie hatte für ihr Abendessen mit Ben Wildlachs geplant und würde ihn auch kaufen.

Das Preisschild schockierte sie. Der Lachs kostete ein Vermögen, aber der heutige Tag war es wert. Ihr Geld würde gerade noch für ein Sträußchen frischer Petersilie reichen, kalkulierte sie, also zurück zur Gemüseabteilung. Sie dirigierte ihren Einkaufswagen zum Aufzug, stellte ihn auf dem Parkdeck ab und ging schwer beladen zum Kassenautomaten. Auch hier wartete eine Schlange, was ihr allerdings die Möglichkeit gab, in aller Ruhe ihr Ticket zu suchen. Welches Naturgesetz lag wohl der Tatsache zugrunde, dass man das Wesentliche immer erst am Ende einer Suchaktion fand? Immerhin hatte sie sich ziemlich genau gemerkt, wo ihr Auto stand, durchaus auch keine Selbstverständlichkeit.

„Ein Wagen hätte mindestens noch Platz gehabt, wenn Sie innerhalb der Linien geparkt hätten.“

Ilka stieß mit dem Kopf an die geöffnete Kofferraumtür, als sie sich aufrichtete und der Stimme zuwandte, die sie beim Verstauen ihrer Einkäufe störte. Sie sah sich der weiblichen Hälfte eines älteren Paares gegenüber. Die Frau richtete den Zeigefinger auf die weiße Parklinie; ihre Augen funkelten durch die Brille. „Außerdem kann hier doch kein Mensch vernünftig einsteigen.“ Zustimmung fordernd drehte sie sich zu ihrem Begleiter herum, der Lebensmittel für die Dauer einer längeren Belagerung mit sich herumschleppte. Er reichte seiner Frau nur bis zum Kinn. Ilka hatte ihn bisher nur als Schemen am Rande ihres Gesichtsfeldes wahrgenommen. Wenn sie seinen Gesichtsausdruck richtig deutete, war er sich dieser Tatsache durchaus bewusst.

„Gehen Sie zur Seite, dass ich losfahren kann!“ Ilka legte ihren ganzen Ärger in das Zuschlagen des Kofferraums. Der kleine Clio bebte. Natürlich war der Sportwagen, der bei der Ankunft neben ihrem Auto zu viel Platz beansprucht hatte, längst abgefahren. Langsam zählte sie von zehn rückwärts und stieg ein. Sie bezwang den Impuls, beiden den Stinkefinger zu zeigen und trat dafür etwas stärker aufs Gaspedal.

Im Rückspiegel sah sie die Frau gestikulierend auf ihren Mann einreden. Durch jedes ihrer Worte schien er mehr zu schrumpfen. Ilkas Mitleid hielt sich in Grenzen, schließlich hatte ihn niemand in diese Beziehung gezwungen.

Zweimal schaltete die Ampel auf Grün, bevor sie sich endlich in die Schlange Richtung Stadtmitte einreihen konnte. Eigentlich hatte sie geplant, sich gleich auf den Heimweg zu machen, aber als sie an der Heilig-Geist-Kirche vorbeifuhr, deren mächtige neuromanische Fassade in der Abendsonne aufleuchtete, entschied sie sich – fast wie auf Autopilot – anders. Sie bog links ab, checkte die Parkplatzmöglichkeiten vor der Kirche und fuhr mit einem Schulterzucken am Parkplatz der Kreissparkasse vorbei in die Siebenbrückleinsgasse zur Tiefgarage Postplatz. Zwar hieß der Platz schon seit längerem Georg-Wichtermann-Platz, aber für die Schweinfurter blieb er der Postplatz. Vor dem Lavazza waren fast alle Stühle besetzt und Ilka war stark versucht, einen Latte in ihren knappen Zeitplan einzubauen und fragte sich einmal mehr, welche Fehlfunktion ihrer Synapsen dafür verantwortlich war, dass sie oft das genaue Gegenteil von dem tat, was sie sich eigentlich vorgenommen hatte.

Sie parkte in der Tiefgarage, widerstand der neuen Dekoration im Schaufenster von H&M und ließ sich mitziehen von dem abendlichen Gewimmel all der Menschen, die zum zentralen Busbahnhof am Rossmarkt unter seinem avantgardistischen Glasdach strebten. Sie warf einen Blick in die Buchhandlung Vogel, sah Franka Bickel, wie immer eine beeindruckende Erscheinung in ihrem knappen schwarzen Blazer und ebenso schwarzem Kurzhaarschnitt, hinter der Kasse telefonieren und ging zurück.

Während sie sich durch die schmale Kesslergasse – wer hatte einmal behauptet, sie wäre die älteste Fußgängerzone Deutschlands? – zum Markplatz drängte, dachte sie über ihre schon fast symbiotische Beziehung zu Schweinfurts Buchhandlungen nach und beschloss, Katharina Hess vom Collibri zu einem Kaffee am Marktplatz zu überreden. Sie musste einfach irgendjemandem von ihrem Erfolg erzählen. Eigentlich wäre ein Dinner im Rossino eine angemessene Form zu feiern gewesen, dachte sie bedauernd, aber dazu wäre Benedikt nicht bereit gewesen. Nun, jetzt hatte sie ja auch den Wildlachs gekauft.

Einen Kaffee und viele Glückwünsche später parkte sie ihren Clio am Kornmarkt, zupfte nach einem Blick in den Make-up-Spiegel die Strähnen des noch ungewohnten Stufenschnitts in Form und stieg aus. Sie zog einen Parkschein, der bis zum nächsten Morgen galt, holte die Tüten aus dem Kofferraum und erreichte nach wenigen Schritten ihre Wohnung in der Oberen Straße. Wie würde wohl Benedikts Reaktion ausfallen?

Liebevoll strich sie ihre Handtasche mit dem noch druckfrischen Arbeitsvertrag glatt. Heute Morgen erst hatte sie ihn unterschrieben. Sie schloss die Haustür auf und freute sich auf Bens überraschte Miene. Wenn schon nicht das Rossino, ein Candle-Light-Dinner zu Hause wäre auch ein perfekter Abschluss für diesen Tag. Sie würde den frischen Wildlachs mit Sahnesoße in den Ofen schieben. Vielleicht könnte sie Ben einen winzigen Blick auf ihre neu erworbenen Dessous‘ gönnen. Einen Blick nur, nahm sie sich vor und ein kleines Lächeln stahl sich in ihre Mundwinkel. Sie hatte nicht die Absicht, das Abendessen verkohlen zu lassen.

Benedikt hatte sich in seinem Arbeitszimmer verschanzt. Er telefonierte und seine Stimme behauptete sich souverän gegen das Hämmern des Techno-Sounds. Er bemerkte sie nicht, und dies war ihr heute gerade recht. Sie stellte den Chablis in den blauen Nostalgie-Kühlschrank, Bens ganzer Stolz und einziger Beitrag zu ihrem gemeinsamen Hausstand. Sehr leise schloss sie die Tür und schlich sich mit ihren Schätzen ins Schlafzimmer.

Im hellen Tageslicht erschien ihr die schwarze Spitzenwäsche nun doch etwas frivol. Auch wenn der verkaufsfördernd verführerische Lichtschimmer in der Umkleidekabine des Wäschegeschäftes ihren Mut vielleicht zu sehr aufgepeppt hatte, jetzt würde sie nicht mehr kneifen. Sie musterte sich kritisch im langen Wandspiegel. Der Kurzhaarschnitt reichte in Abstufungen immer noch bis auf die Schulter und die kupferfarbenen Strähnen glänzten wie helle Lichter in ihrem braunen Haar. Außerdem gab die Frisur ihrem Gesicht ein bisschen mehr Würde als die mädchenhaft langen Haare. Schön war sie sicher nicht, stellte sie wieder einmal fest. Ihre Stupsnase passte irgendwie nicht zu der Form ihres Gesichts und den mandelförmigen Augen. Aber als apart konnte sie mit gutem Willen durchgehen.

Dankbar war sie für ihre Figur und ihre langen Beine. Aus langer Gewohnheit zog sie den Bauch ein. Nun – davon bekam sie auch nicht mehr Taille. Sie hörte die Tür zu Bens Arbeitszimmer klappen und schlüpfte in Jeans und T-Shirt. Sie hob den schon leicht angegrauten BH vom Boden auf und warf ihn in den Wäschekorb.

Ben stand in seiner ganzen, schlaksigen Länge mit dem Rücken zu ihr in der Küche. Mit einer Hand hielt er die Tür des Kühlschranks offen, mit der anderen trank er aus einer Cola-Dose und verschluckte sich, als Ilka die Küchentür schloss. Seine Brille hing schief, außerdem musste er mal wieder zum Friseur, stellte sie in Bruchteilen von Sekunden fest, als er zu ihr herumfuhr.

„Was hast du mit deinen Haaren gemacht“, presste er zwischen lautem Husten hervor und Ilka klopfte seinen Rücken.

„Gefallen sie dir nicht?“

„Wenn es so wäre, könntest du sie jetzt auch nicht mehr verlängern.“ Der Logik dieser Aussage war nichts hinzuzufügen.

„Nun sei doch nicht so festgefahren!“ Ilka stellte sich auf Zehenspitzen und legte ihre Arme um seinen Hals. „Die lange Mähne passte zu Studienzeiten, jetzt bin ich eine Business-Lady. Außerdem habe ich frischen Wildlachs gekauft“, murmelte sie und knabberte an seinem Ohrläppchen. Sie wartete auf Bens instinktsicheren Griff unter ihr T-Shirt, aber er befreite sich unmissverständlich aus ihrer Umarmung.

„Das passt mir aber heute überhaupt nicht.“ Ben schob die Brille auf die Nasenwurzel und zerzauste sich mit einer verlegenen Geste das Haar, das nur noch entfernt an den ursprünglichen Bürstenschnitt erinnerte.

„Ich hatte an einen Abend zu zweit gedacht.“

„Das tut mir wirklich leid, aber irgendwie haben wir Koordinationsschwierigkeiten. Du hättest doch anrufen können, jetzt habe ich mich mit Thomas verabredet.“ Mit jedem Satz wurde Bens Stimme strenger, bis Ilka sich fast schuldig fühlte.

„Könntest du nicht absagen? Schließlich triffst du dich fast täglich mit Thomas.“ Verdammt, sie hörte sich schon an wie eine nörgelnde Ehefrau.

„Schau, Mücke, er bringt einen Freund mit, der mir den Auftrag für die Website und die Vernetzung einer Möbelfirma verschaffen wird. So eine Chance darf ich mir wirklich nicht entgehen lassen.“

Ilka hätte ihm gerne von ihrem eigenen Vertrag erzählt, aber nicht so, nicht zwischen Tür und Angel. Sie fühlte ihre Enttäuschung zu einem sauren Kloß im Magen gerinnen.

„Kannst du den Lachs nicht ins Gefrierfach legen bis morgen Abend?“, fragte er halbherzig, während er seine Jeans-Jacke von der Garderobe nahm. Ilka wandte sich ab und sein Abschiedskuss landete in der Luft. Sie hatte keine Lust, die Verständnisvolle zu spielen. Feingefühl mochte ja der Kitt einer Beziehung sein, aber irgendwo gab es Grenzen.

Das Zuschlagen der Wohnungstür riss sie aus ihrer Beziehungs-Meditation und trieb sie an. Sie stellte einen Teller mit Resten von Tomatensoße und das benutzte Geschirr vom Frühstück in die Spülmaschine, wischte den Küchentisch ab und öffnete das Fenster im Wohnzimmer. Auf dem Tisch waren noch Glasränder vom Vorabend und die untergehende Sonne beleuchtete die Staubschicht auf dem Fernsehschirm. Auf dem Weg zu ihrem Arbeitszimmer, das inzwischen Bens Domizil war, fand sie zwei von seinen Socken und eine Boxershorts. Mein Gott, Ben war doch den ganzen Tag zu Hause. Sie war es doch, die gegenüber im Café Vorndran kellnern musste, damit sie über die Runden kamen. Sah er denn diesen Verhau nicht? In ihrem Arbeitszimmer standen drei Computer, die er schon seit Wochen reparieren wollte. Auf der Tastatur ihres gerade mal zwei Wochen alten Notebooks fand sie Aschereste, ein gut gefüllter Aschenbecher stand direkt daneben. Ilka fühlte ihre Wut als pulsierendes Klopfen in den Ohren. Sie musste an sich halten, das benutzte Glas auf dem Schreibtisch nicht mitten in einen der Monitore zu werfen, die sich rings um den Schreibtisch angesammelt hatten und sie aus vielen reglosen Augen anzustarren schienen. Kabel zogen sich von ihrem Laptop zu Bens Stereoanlage und den Lautsprechern.

Sie zog alle Kabel heraus, schlug ihr Notebook zu und verstaute es im Koffer. Den Inhalt des Aschenbechers kippte sie mitten auf den Schreibtisch vor Bens Stuhl. Jetzt ging es ihr besser.

Entschlossen nahm sie den Chablis aus dem Kühlschrank, entkorkte die Flasche und setzte sich mit einem Glas ins Wohnzimmer. Ilka schluckte und fühlte, dass sich ein paar Tränen verselbständigten. Diesen Abend hatte sie sich anders vorgestellt. Sie könnten es so schön haben zusammen.

Aber sie durfte nicht ungerecht werden. Ben stand unter Druck. Er hatte sich endlich einen dicken Auftrag verdient, schließlich war er ein fähiger Informatiker. Ein kleiner Erfolg schon würde ihm großen Auftrieb geben. Ilka seufzte und stand auf. Auf dem Weg ins Bad beschloss sie, sich nicht mehr um das längst fällige Gespräch mit Ben zu drücken. Sie mussten ihr gemeinsames Leben umstrukturieren. Vielleicht half es ja, wenn sie ab jetzt öfter zu Hause war. Sie wurde schließlich nicht für ihre Anwesenheit, sondern für Ergebnisse bezahlt. Wofür hatte sie ein helles und freundliches Arbeitszimmer?

Sie legte ihren Vertrag auf den Wohnzimmertisch. An die Folie hatte sie eine Notiz geheftet. Sie enthielt Hintergrundmaterial über die junge französische Autorin, das ihr noch während ihres Praktikums in der Übersetzer-Agentur „Freeword“ zufällig in die Hände gefallen war. Der Auftrag für die Übersetzung des Debütromans der jungen französischen Autorin Odile Mossaz war damals vom Verlag zurückgezogen worden mit der Anmerkung ‚beobachten‘. Ilka war von dem Stoff fasziniert gewesen und hatte das Original gerne gelesen. Sie hätte sich zu dieser Zeit nicht träumen lassen, dass ihre erste ernstzunehmende Arbeit als Freelance-Übersetzerin der zweite Roman dieser Autorin sein würde. Sie war gespannt auf deren neues Werk. Allerdings – zunächst musste sie den Roman einmal lesen. Das Manuskript war unhandlich mit seinen fast 500 DIN-A-4-Seiten und im Bett wahrscheinlich schwierig zu lesen. Trotzdem würde es heute ihre Nachtlektüre werden. Ilka packte die restlichen Schriftstücke wieder in ihre Tasche, als das Telefon schrillte. Hatte Ben tatsächlich einen Abschluss geschafft? Mit drei großen Schritten war sie am Telefon.

„Maurer …“

„Hier ist das Leopoldina-Krankenhaus, Schwester Margot“, meldete sich eine resolute weibliche Stimme. Sind Sie Ilka Maurer, die Tochter von Herrn Robert Maurer, Kreuzstraße 10?“

„Was ist mit meinem Vater?“, schrie Ilka auf.

„Bitte beruhigen Sie sich“, antwortete Schwester Margot. „Ihr Vater hatte einen Unfall. Er wird noch heute Abend operiert. Könnten Sie vielleicht kommen? Notfallambulanz, zweiter Stock.“ Die Frau räusperte sich und fügte hinzu: „Es wäre sicher vernünftiger, ein Taxi zu nehmen, als selbst zu fahren.“

Das „Leo“, ein nüchterner Glas- und Betonbau, lag auf einer kleinen Anhöhe. Das kühle Licht, das durch die vielen Fenster strahlte, erinnerte an ein Versuchslabor und Ilka fragte sich bang, ob der Eindruck von Geschäftigkeit, den der helle Bau im Kontrast zum Nachthimmel vermittelte, ein positives Omen war.

Das Taxi hielt vor dem Haupteingang und Ilka atmete tief aus. Ihr schien es, als hätte sie die ganze Fahrt über den Atem angehalten. Ihre Hände waren eiskalt und zitterten, als sie den Taxifahrer bezahlte. Sie hatte keine Augen für die ansprechende Brunnenanlage vor dem Eingang und huschte durch das Drehkreuz.

Der Kiosk auf der linken Seite war um diese Nachtzeit ebenso verwaist wie die anheimelnde Eingangshalle, die eher dem Foyer eines Hotels glich. Über eine Rauchglaswand plätscherte Wasser, davor und dahinter waren kleine Sessel und Tischchen arrangiert. Hinter der Rezeption auf der rechten Seite saß eine Frau mittleren Alters vor einem Computer. Ihr professionelles „Wie kann ich Ihnen helfen“ täuschte Ilka ebenso wenig wie das geschmackvolle Ambiente. Sie war hier nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel. Der unverwechselbare Geruch, ein Gemisch aus Desinfektionsmitteln und menschlichen Ausdünstungen, verriet nur allzu deutlich das Krankenhaus.

„Wie komme ich am schnellsten in die Notambulanz?“, fragte Ilka und hörte aus der ausführlichen Beschreibung nur die Worte „zentrale Notaufnahme im ersten Untergeschoss“ heraus, bevor sie sich in Bewegung setzte. Die Stimme der Frau am Empfang rief sie zurück. „Halt!“, hörte sie gerade noch, als sich die Aufzugtür schon wieder schließen wollte. „Der Pfeil zeigt nach oben – Sie müssen nach unten fahren!“

Vor der Rezeption der Notaufnahme hatte sich ein Stau gebildet, ein kleiner Junge weinte auf dem Schoß seiner Mutter leise vor sich hin. Sein rechter Arm steckte in einem blutdurchtränkten Verband, mit dem linken umschloss er ein Stofftier. Seine Mutter, eine Muslima mit Kopftuch, redete in einer für Ilka unverständlichen Sprache auf ihn ein. Sein Vater, so schätzte sie, und mindestens drei weitere männliche Verwandte des Jungen diskutierten offenbar den Unglücksfall. Dabei verstopften sie den Ausgang zum Parkplatz, in dem gerade ein rot gekleideter Sanitäter den Weg freiwinkte für eine Krankentrage mit einem Verletzten.

Ilka drängte sich nach vorne an die Rezeption und fragte nach Schwester Margot.

„Ich bin Ilka Maurer, sie hat mich angerufen, mein Vater – Alfred Maurer – hatte einen Unfall.“ Ihre Stimme klang schrill und der Pfleger runzelte die Stirn.

„Weiß jemand Bescheid über einen Herrn Maurer?“, rief er in die Ambulanz, die inzwischen den kleinen Jungen samt seiner beträchtlichen Familie aufgesogen hatte.

„Ist im CT“, klang es aus einem Zimmer, bevor sich eine Krankenschwester Ilkas annahm. „Schwester Margot ist auf der Intensivstation, doch bevor Ihr Vater dort ankommt, rate ich Ihnen, oben im Eingangsbereich zu warten. Dort gibt es auch einen Kaffee-Automaten. Eine halbe Stunde müssen Sie sich bestimmt noch gedulden. Die Intensivstation ist im 1. Obergeschoss.“ Sie warf Ilka einen mitleidigen Blick zu und verschwand wieder im Sprechzimmer.

Der erste Stock war menschenleer und Ilka fühlte sich flüchtig in das Vakuum des Weltalls katapultiert. Das große Aquarium sollte wohl beruhigend wirken, aber sein bläuliches Licht und eine greifbare Stille drängten sie zu schnellster Flucht. Ein paar Sessel, ein Tischchen mit zerschlissenen Magazinen luden zwar zum Verweilen ein, aber Ilka war viel zu nervös, um sich hinzusetzen. Vor einer verschlossenen Tür fand sie einen Klingelknopf, den sie energisch drückte. Überrascht bemerkte sie, dass fast zeitgleich ein Summer zu hören war und eine Schwester mit dicken Brillengläsern in der Türöffnung auftauchte.

„Mein Name ist Ilka Maurer, Schwester Margot hat mich angerufen, mein Vater soll einen Unfall gehabt haben. Bin ich hier bei Ihnen richtig?“

„Ja, schon“, antwortete die Schwester, „aber Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ihr Vater ist gerade bei der Computer-Tomographie. Wenn Sie noch einen Augenblick Platz nehmen wollen. Wir rufen Sie herein, wenn er zurück ist.“ Die Tür schloss sich wieder.

Ilka setzte sich in einen Sessel. Langsam spürte sie den Schock aus ihren Gliedern weichen. Immerhin lebte ihr Vater noch und wenn er erst noch untersucht wurde, konnte seine Verletzung nicht akut lebensgefährlich sein, sonst befände er sich doch sicher im Operationssaal. Ihr Blick fiel auf das Aquarium. Die quicklebendigen Fische durchdrangen die dicken Schichten von Angst und Trauer, die sich in diesem kleinen Warteraum festgesetzt zu haben schienen und die Ilka beinahe körperlich wahrnahm. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie ließen sich nicht wegblinzeln, und Ilka fand in den Taschen ihrer Jeans ein gebrauchtes Papiertaschentuch. Warum musste sie hier ganz allein sitzen, wo war Ben, wenn sie ihn einmal wirklich brauchte? Sie stand auf und ging ein paar Schritte. Das fehlte noch, dass sie hier in Selbstmitleid versank.

Sie hörte Geräusche hinter der geschlossenen Tür. Angespannt lauschte sie. Brachte man ihren Vater zurück? Die Tür ging auf und eine kleine, zierliche Frau in weißem Kittel fragte nach ihrem Namen. Sie war ungefähr in Ilkas Alter und sah ebenso erschöpft aus, wie Ilka sich fühlte. Ihr Wuschelkopf mit dicken, dunklen Locken sah zerzaust aus und ihre nackten Füße steckten in weißen Sandalen.

„Sind Sie Schwester Margot?“

„Nein“, lachte das Wuschelmädchen und streckte Ilka die Hand hin. „Ich bin Dr. Förster.“ Sie setzte sich neben Ilka auf die Ledercouch. „Hat Sie schon jemand aufgeklärt?“, fragte sie und fuhr auf Ilkas Kopfschütteln hin fort: „Ihr Vater hatte einen Unfall. Er ist offensichtlich beim Aussteigen aus dem Stadtbus von einem Lieferwagen erfasst worden.“

„Ist er schwer verletzt?“

„Er hat einen Schädelbruch und liegt im Koma.“ Ilkas eiskalte Hände begannen unkontrolliert zu zittern und Dr. Förster hielt sie beruhigend fest. „Bei einem Sturz auf den Kopf können die Schädelknochen brechen. Auf Grund der Nähe zum Gehirn sind dabei Verletzungen des Gehirns nicht unwahrscheinlich. Allerdings können wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nichts Genaueres sagen. Im Augenblick können wir nur den Gehirndruck überwachen. Erst die nächsten 24 Stunden geben genauen Aufschluss über den Grad seiner Verletzung.“

„Kann ich ihn sehen?“, fragte Ilka und kämpfte mit den Tränen.

„Aber sicher – kommen Sie mit.“

Sie folgte Dr. Förster in einen gekachelten Raum. „Warten Sie“, gebot ihr die Ärztin mit einer Handbewegung. „Sie müssen erst Schutzkleidung anziehen.“ Durch eine Flügeltür kam ein Pfleger mit einem Silberknopf im linken Ohr und fast kahl geschorenem Kopf. Auf der Straße hätte ihn Ilka sicher nicht sehr vertrauenerweckend eingeschätzt. Sein Lächeln war jedoch warmherzig und offen. Er wies Ilka an, einen grünen Kittel und eine Haube anzuziehen und gab ihr ein Paar blaue Plastikschuhe. „Drüberziehen reicht“, sagte er, als sie sich anschickte, ihre Schuhe auszuziehen.

Ihr Vater lag in einer Einzelkabine, die mit weißen Vorhängen von den übrigen Intensiv-Patienten abgeteilt war. Sie erschrak. Sein Kopf war fast vollständig unter weißen Verbänden verschwunden. Aus seiner Nase führte ein Schlauch und auf einem Monitor hinter dem Kopfende seines Bettes zeigten verschiedene Kurven seine Atmung und seinen Herzschlag. Wäre nicht das gleichförmige Piepen gewesen, das zumindest elektronisch davon zeugte, dass noch Leben in ihm stecken musste, Ilka hätte ihn für tot gehalten. Seine Augenhöhlen waren blau von Blutergüssen, doch letztlich waren es die feinen Bartstoppeln auf der unnatürlich weißen Haut, die Ilka zusammenbrechen ließen. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf.

Erst jetzt bemerkte Ilka eine Schwester, die aus dem Schatten hinter ihr hervortrat. Auf ihrem ausladenden Busen ruhte ein Kreuz, das Haar war verdeckt von einer Haube.

„Sie dürfen ruhig mit ihm sprechen.“ Ihre Stimme war erstaunlich sanft, während sie am Schalter der Infusionslösung, die zum Arm ihres Vaters führte, drehte. „Wir wissen nicht, wie viele Patienten im Koma hören können – ich bin Schwester Margot.“

„Endlich – ich habe Sie so gesucht. Was ist denn mit meinem Vater geschehen?“ Ilka hätte sich am liebsten an Schwester Margot geklammert und sich trösten lassen. Sie vermisste schmerzlich ihre Mutter, nicht zum ersten Mal seit deren Tod.

„Kommen Sie!“ Schwester Margot schien ihre Stimmung wahrzunehmen. „Setzen Sie sich!“ Sie deutete auf zwei Stühle, die in einer Ecke der Intensiv-Station standen und setzte sich Ilka gegenüber.

„Wir wissen nur, was die Helfer von den Johannitern berichtet haben. Demnach hat Ihr Vater vor der Stadtgalerie die Ernst-Sachs-Straße überquert und wurde von einem Lieferwagen erfasst. Passanten haben dann den Notarzt-Wagen und die Polizei gerufen …“

„Aber das ist doch total gefährlich, wie konnte er da die Straße überqueren …?“ Ilka schlug die Hände vors Gesicht. „Wie sind Sie überhaupt auf mich gekommen?“

„In der Brieftasche Ihres Vaters war ein Zettel mit Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse“, sagte Schwester Margot, während sie aufstand und aus einem Schrank in einer abgeteilten Ecke, die wohl als Schwesternzimmer gedacht war, die Brieftasche nahm und sie Ilka gab.

„Es ist vielleicht besser, wenn Sie seine Wertsachen bei sich behalten.“ Schwester Margot warf einen Blick auf die Uhr. „Vielleicht ist es vernünftiger, wenn Sie jetzt erst einmal nach Hause gehen. Sie können hier ohnehin nichts tun. Wir müssen abwarten.“

„Können Sie mir jetzt schon sagen …“, begann Ilka, doch Schwester Margot unterbrach sie. „Nein, es ist noch viel zu früh für irgendwelche Prognosen. Sie sollten versuchen, noch ein bisschen Schlaf zu bekommen.“

„Ich danke Ihnen sehr.“ Ilka stand auf und ging zum Bett ihres Vaters. Vorsichtig strich sie ihm über die Hand, bevor sie sich zum Gehen wandte.

„Halt, warten Sie!“ Schwester Margot kam mit einem Formular und einem Kugelschreiber. „Die Einverständniserklärung müssten Sie uns noch unterschreiben. Falls wir Ihren Vater schnell operieren müssen.“

Ilka überflog den Text, ohne dass ihr der Sinn aufging, und unterschrieb.

„Wir haben ja Ihre Telefon-Nummer, wenn sich der Zustand Ihres Vaters verschlechtern sollte.“ Schwester Margot nahm ihr Kittel, Haube und Leinenschuhe ab und warf sie in einen Korb.

„Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, viel ist ja nicht mehr davon übrig“, sagte sie, als sie Ilka die Tür öffnete.

Es war weit nach Mitternacht und Ilka fröstelte, als sie vor ihrer Wohnung aus dem Taxi stieg. Sie warf einen Blick nach oben und sah, dass noch Licht brannte. Ben war also schon zu Hause. Der Geruch von schalem Bier drang ihr entgegen, als sie in die Wohnung kam. Auf dem Sofa im Wohnzimmer lag Thomas, zugedeckt mit seinem Anorak. Ein fast volles Glas Bier stand auf dem Tisch. Wundersamerweise waren die dazugehörigen Flaschen und die unvermeidlich vollen Aschenbecher aufgeräumt. Ilka war gerührt. Also war Benedikt doch zurückgekommen, um sie nicht allein zu lassen, mit Thomas zwar, aber immerhin. Ilka zog ihre Schuhe aus und stellte fest, dass ihre Jeans kniff, bis ihr aufging, dass das Kneifen von dem schwarzen Tanga kam, den sie – abends – zu einem ganz anderen Zweck angezogen hatte.

Auf Zehenspitzen ging sie ins Schlafzimmer. Sie wollte Benedikt nicht wecken, die Kraft für ein ernsthaftes Gespräch hatte sie heute einfach nicht mehr.

„Benedikt – kannst du nicht die Musik etwas leiser drehen? Ich telefoniere!“ Ilka hielt die Hörmuschel zu, während sie durch die Wohnung rief. Sie erhielt keine Antwort, immerhin senkte sich der Geräuschpegel, Benedikt musste sie also gehört haben.

„Sparkasse Schweinfurt, Martin Aschauer, was kann ich für Sie tun?“

Die wahrscheinlich in zahlreichen Service-Seminaren getrimmte Bariton-Stimme legte nahe, ihm auf der Stelle sein Herz auszuschütten. Ilka ging dieses Pseudo-Verständnis gegen den Strich und sie musste sich regelrecht zur Höflichkeit zwingen.

„Hier ist Ilka Maurer, ich habe in der Brieftasche meines Vaters einen Brief Ihrer Bank gefunden, in dem Sie dringend um einen Gesprächstermin bitten. Mein Vater hatte einen Unfall, er liegt im Krankenhaus.“ In kurzen Worten schilderte sie den Zustand ihres Vaters. „Ich fürchte, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis er selbst kommen kann. Hat Ihr Anliegen so lange Zeit?“

„Ich fürchte, nein. Ihr Vater hat wohl einen Zahlungstermin übersehen …“ Der Kundenberater dehnte seine Worte und Ilkas Herz sank.

„Um welche Zahlung handelt es sich denn?“

„Ich denke nicht, dass wir das Thema am Telefon behandeln sollten. Wären Sie bereit zu einem Gespräch bei uns? – Augenblick …“ Ilka hörte Papier rascheln. „Ich schaue gerade, ob Ihr Vater eine Vollmacht hinterlegt hat. Ilka Maurer, sagten Sie, ist Ihr Name.“ Die Verbindlichkeit des Kundenberaters erhielt einen Kratzer. Nun – Ilka konnte ihm nicht helfen. Sie konnte sich auch Vergnüglicheres vorstellen, als sich um Zahlungsaufforderungen ihres Vaters zu kümmern.

„Ja – ich bin seine einzige Tochter.“

„Ich werde das mit der Vollmacht noch überprüfen. Vielleicht kommen Sie einfach mal, heute – um 14 Uhr?“

„Wenn es sein muss …“

„Es ist dringend, glauben Sie mir. Und bringen Sie am besten auch gleich den Schlüssel für seinen Banksafe mit.“

Wie betäubt legte Ilka den Hörer auf. Benedikt kam barfuß aus dem Badezimmer, nur mit einem Badetuch umwickelt und drückte ihr einen verschlafenen Kuss aufs Haar. „Was sind denn das für Sitten?“, grummelte er, „statt eines liebevollen Morgenkusses einen Rüffel. Ich komme halt nun mal mit Musik am besten auf Vordermann.“

„Ach, Ben“, seufzte Ilka, überwältigt von all den Problemen, die darauf warteten, gelöst zu werden. Selbst die Aufgabe, Ben zu informieren, zehrte an ihrer Kraft.

„Was wolltest du mir denn gestern unbedingt erzählen? Wo warst du überhaupt? Ich habe mit Thomas endlos lange auf deine Rückkehr gewartet.“ Ben zog sein Badetuch fester um die Hüften und öffnete die Wohnzimmertür.

„Thomas war schon gegangen, als ich aufgestanden bin“, kam Ilka seiner nächsten Frage zuvor. „Willst du nicht erst einen Kaffee trinken, dann versuche ich deine Fragen zu beantworten.“ Warum eigentlich behandelte sie Ben so schonend? Sollte sie nicht selbst etwas Unterstützung erwarten können? „Aber zieh dich erst mal an, ich friere ja, wenn ich dich sehe …“

Ben hielt seinen Kaffeepott mit beiden Händen umfasst und unterbrach Ilka kein einziges Mal, während sie ihn auf den neuesten Informationsstand brachte. Die Nachricht von ihrem Vertrag ging unter in der Fülle von Hiobsbotschaften. Ilka war sich gar nicht sicher, ob Ben sie überhaupt erfasst hatte, kommentiert hatte er ihren Erfolg jedenfalls nicht.

„Und was wirst du jetzt tun?“ Du – nicht wir! – Ilka registrierte sehr wohl die feine Nuance.

„Wenn ich nur etwas tun könnte. Es ist das Warten, das mich so fusselig macht. Und ständig dreht sich das Gedankenkarussell.“

„Ich dachte eher an die Bank.“

„Ja – das kommt dazu. Ob mein Vater Schulden hat? Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mein pflichtbewusster Vater in finanziellen Schwierigkeiten steckt …“

„Da hast du recht.“ Ben setzte die Kaffeetasse ab, stand auf und streichelte Ilka übers Haar. „Die Bankleute machen immer gleich ein riesen Bohei. Warte erst mal ab, was die eigentlich wollen.“ Ben blickte sie eine Weile an. „Möchtest du, dass ich mitkomme?“

Obwohl Ilka sein Zögern wahrgenommen hatte, wurde ihr warm ums Herz. Er war ja doch da, wenn sie ihn brauchte.

„Nein – das schaffe ich schon.“ Schämte sie sich etwa vor Ben? Nein – aber er würde zu viel von ihrer Aufmerksamkeit beanspruchen. Sie konnte sich nicht auch noch um ihn kümmern.

Abgestandene Luft drang Ilka entgegen, als sie die Tür zur Wohnung ihres Vaters, ihrem ehemaligen Zuhause, aufschloss. Es war eine merkwürdige Mischung aus schalen Essensdünsten, einem schwachen Geruch von Reinigungsmittel und undefinierbaren Medikamenten. Hatte es hier immer so gerochen? Als ihre Mutter noch lebte, sicher nicht. Ilka riss die Fenster auf. Das alte Dielenbrett, das sie immer verraten hatte, wenn sie zu spät heimkam, knarrte noch immer. Das Quietschen der Küchentüre war neu.

Aus purer Gewohnheit ging sie in ihr Zimmer. Das ‚Take That‘-Poster hing immer noch an der Wand und die Stofftiere ihrer Kindheit wachten über dem Bett mit der dicken Decke aus Teddy-Stoff. Sie setzte sich darauf und ihr Blick fiel auf den Schreibtisch mit den Tintenflecken aus ihrer Schulzeit. Ihr Vater hatte nichts verändert. Auf dem CD-Player, der auf der Konsole stand, lag eine feine Staubschicht und Ilka beschlich leise Wehmut. Ihr Zimmer bot ihr keine Zuflucht mehr, sie war wohl wirklich aus dieser kindlichen Enge herausgewachsen. Seufzend stand sie auf und setzte sich im Wohnzimmer an den Schreibtisch.

Hier – endlich – hatte sie den Mut, die Brieftasche, die ihr Schwester Margot in die Hand gedrückt hatte, genauer zu inspizieren. Sie fand einen Brief, ihre eigene Adresse stand in der unverwechselbaren Handschrift ihres Vaters auf dem Umschlag. Er enthielt eine Geldscheinkarte, in der 50 € steckten. In altmodischen, goldenen Lettern stand: „Für einen persönlichen Wunsch“ darauf und ihr Vater hatte Ich bin stolz auf Dich hinzugefügt. Also hatte er den Tag ihrer Vertragsunterzeichnung nicht vergessen und vorausgesetzt, dass sie keine Absage erhalten würde. Er war auf dem Weg zu ihr gewesen, um ihr zu gratulieren.

Jetzt erst gestattete sie sich, der Trauer, die sich wie ein grauer Schleier über sie gelegt hatte, Raum zu geben. Sie wusste nicht, wie lange sie dagesessen hatte, reglos an die Wand starrend, als sie die Sirene eines Rettungswagens in die Wirklichkeit zurückholte. Die Ironie des Augenblicks – ausgerechnet eine Krankenwagen-Sirene – gab ihr den notwendigen Ruck. Sie war jetzt gefordert, eine unaufschiebbare Mission wartete auf sie.

Die Rolltür des Schreibtischs war abgeschlossen. Stirnrunzelnd suchte Ilka unter den alten Tageszeitungen nach dem Schlüssel. Absicht oder Versehen? Hatte ihr Vater einen Grund, den Schreibtischschlüssel zu verstecken? Sie kramte in den Schubladen des Wohnzimmerschranks, zwischen uralten Handarbeits-Prospekten ihrer Mutter und wurde nervös. Ilka hatte zwar davon gehört, dass Menschen mit zunehmendem Alter misstrauisch wurden, hatte aber bislang noch keine Anzeichen davon bei ihrem Vater entdeckt. Ein Blick auf die Wohnzimmeruhr sagte ihr, dass sie den Vormittag bald vertrödelt haben würde, und sie entschloss sich zu einer Radikalmaßnahme. Mit einiger Anstrengung und einem Brieföffner knackte sie das Schloss. Die Rolltür sauste nach unten.

Ilka wischte sich den Schweiß von der Stirn und holte sich ein Glas Mineralwasser. Im Kühlschrank fand sie einen Rest Spaghettisoße, auf dem ein pelziger Belag von beträchtlichem Alter zeugte. Angewidert schloss sie die Tür. Eine Anwandlung von schlechtem Gewissen ließ sie diese wieder öffnen. Sie hatte sich wohl doch zu wenig um die Einsamkeit ihres Vaters gekümmert. Sie kippte die Soße in den Biomüll und stellte die Schüssel in die Spüle. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt für einen Wohnungsputz. Solche Aktionen mussten warten.

Entschieden wandte sie sich wieder dem Schreibtisch zu. Sie fand ein blaues Sparbuch, dessen gestanzte Löcher darauf verwiesen, dass es wertlos war, und sonst keine Anhaltspunkte für weitere Barschaften. Fieberhaft suchte Ilka nach dem Schlüssel für einen Banksafe und fand nichts. Ihre letzte Hoffnung ruhte auf einem dicken, braunen Umschlag, der akribisch mit Tesafilm verklebt war. Er ließ sich kaum mit dem Brieföffner öffnen. Ohne großes Nachdenken schnitt sie ihn auf, griff nach seinem Inhalt und fühlte Metall. Auf einem Schlüssel waren die Signatur Sparkasse und die Nummer 34 geprägt. Tief atmete sie aus und fühlte erst jetzt die Anspannung der letzten Stunden.

Ilka entleerte den Umschlag auf der Schreibtischfläche. Es gab kein weiteres Sparbuch. Stattdessen griffen ihre Finger in eine Fülle von Papierabschnitten. Von der NKL, der Süddeutschen Klassenlotterie und zahlreichen Wettabschnitten der Rennbahn Iffezheim fand sie alles, was nach Glücksspiel aussah. Die Erkenntnis traf sie wie eine im Nebenzimmer gezündete Bombe: Ihr Vater war ein Spieler.

Im ersten Stock der Sparkasse war die Ausstellung einer hiesigen Künstlerin zu bewundern. Abstrakte Gemälde, deren leuchtende Farben die abgründige Botschaft, die ihnen innewohnte, eher noch betonten, waren mit Spots angestrahlt. Ilka blieb stehen, auf seltsame Weise von den Gemälden fasziniert, obwohl sie die Bilder im Innersten verwirrten.

Martin Aschauer erwies sich als schmächtiger Mann mit Hamsterbäckchen und einem Schnurrbart. Maximal 1,65 m groß, schätzte Ilka, als er sie mit einem schlaffen Händedruck begrüßte und ihr einen Platz vor seinem Schreibtisch zuwies. Sein Gesichtsausdruck legte nahe, dass er sich verpflichtet fühlte, alle Sorgen seiner säumigen Kunden im Kopf zu behalten. Das winzige Büro hatte ein Fenster auf den Eingangsbereich der Sparkasse. In Kübeln wuchsen Pflanzen, die in herbstlichen Farben prangten. Er zog seinen Krawattenknoten gerade, bevor er sich setzte und Ilka mit traurigen Augen ansah.

„Es tut mir sehr leid, Frau Maurer“, begann er, „dass wir Sie in dieser belastenden Situation mit den finanziellen Schwierigkeiten Ihres Herrn Vaters behelligen müssen.“ Er faltete die Hände an den Fingerspitzen. „Um es gleich vorweg zu nehmen, ich habe keine Vollmacht auf Ihren Namen gefunden. Wir wären Ihnen deshalb sehr verbunden, wenn wir eine Kopie Ihres Personalausweises zu den Akten legen könnten.“ Seine Stimme wurde mit jedem Wort fester. Ilka vermutete, dass er sich im Sitzen wohler fühlte. Sie reichte Aschauer ihren Personalausweis. Er telefonierte kurz und drückte ihn dann wortlos einer jungen Frau mit Minirock, die nur wenige Sekunden später auftauchte, in die Hand.

„In den letzten beiden Jahren hat Herr Maurer sukzessive alle seine Sparkonten abgehoben. Diese Tatsache allein würde uns nicht beunruhigen.“ Aschauer griff nach einer Kontenaufstellung, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. „Wenn er nicht auch in den vergangenen beiden Monaten sein Girokonto überzogen hätte.“

„Wie hoch sind denn seine Schulden?“, warf Ilka ein.

„Hier – sehen Sie!“ Die Spitze seines Kugelschreibers deutete auf einen rot unterstrichenen Betrag. „Die Verbindlichkeiten Ihres Vaters belaufen sich derzeit auf rund fünftausend Euro.“ Aschauer räusperte sich. „Wir sehen uns deshalb gezwungen, sein Girokonto zu sperren, zumal aller Voraussicht nach, ja nur mit der eingehenden Rente zu rechnen ist.“ Sein Gesichtsausdruck wurde noch eine Spur trauriger. „Es sei denn, Sie sind gewillt, die Schulden Ihres Vaters zu begleichen.“

„Dazu bin ich augenblicklich nicht in der Lage …“ Es klopfte und die junge Frau brachte Ilkas Ausweis zurück. Sie verstaute ihn wieder in ihrer Tasche. „Vielleicht gibt es ja noch verborgene Geldquellen in seinem Bankschließfach …“

„Haben Sie denn den Schlüssel gefunden? Dann können wir gleich nachsehen.“

In angespanntem Schweigen stieg Ilka hinter Aschauer die schmale Treppe zum Keller hinunter, in dem sich die Schließfächer befanden. Sie hatte keine Lust auf Small-talk. Die eigenartigsten Gefühle stritten in ihr. Was würde der Safe an neuen Erschütterungen bereithalten und – überhaupt – was hatte ihren Vater bewogen, einen Banksafe zu mieten? Bis heute Morgen hatte sie ihn für einen soliden Mann gehalten, mit einem berechenbaren und vertrauenswürdigen Charakter.

Der Raum war nüchtern ausgestattet. Das kühle Licht der Neonleuchte an der Decke spiegelte sich im Metall der Schließfächer. Neben einer Sitzbank stand ein Stehpult, ein Kugelschreiber mit der Gravur „Sparkasse“ baumelte an einer Kette.

Die Safes enthielten jeweils zwei Schlüssellöcher. In das oberste von Nummer 34 steckte Aschauer den Schlüssel der Bank. Ilka stand schweigend neben ihm. Sie fühlte sich befangen bei dem Gedanken, dass Martin Aschauer sie beobachten könnte.

„Wir brauchen zusätzlich Ihren Schlüssel“, forderte er sie auf, „sonst lässt sich das Schließfach nicht öffnen. Reine Sicherheitsmaßnahme im Interesse unserer Kunden.“ Ilka drehte nach Aschauer den Schlüssel, und die Tür sprang auf.

„Ich lasse Sie jetzt allein …“ Der Bankkaufmann zögerte und Ilka bemerkte, wie er sie prüfend musterte. „Wenn Sie mich brauchen, wissen Sie ja, wo sie mich finden.“

Aschauers Schritte auf der Treppe verklangen, eine Tür schlug zu. Ilka war allein.

Sie setzte sich, die Blechkassette auf dem Schoß, auf die Bank und wagte es nicht, den Deckel zu öffnen. In ihrem Kopf implodierten die kreisenden Gedanken zu umfassender Leere. Etwas Düsteres, Bedrohendes ging von dem kleinen Blechkasten aus und blockierte jede Aktivität. Sie musste sehr lange so gesessen haben, als sie Stimmen auf dem Treppenabsatz hörte. Die Tür wurde aufgerissen, lachend schoben sich ein anderer Bankangestellter mit einem Kunden herein, um ein Schließfach zu öffnen. Die beiden tauschten witzige Bonmots, die offenbar nur sie selbst verstanden, und verbreiteten einen Aktionismus, der Ilka aus ihrer Betäubung riss. Sie öffnete den Deckel.

In der Kassette befanden sich lediglich ein brauner Umschlag und eine kleine Schmuckschachtel. Auf weißer Watte lag ein Goldkreuz mit vielen kleinen Brillanten und einer schweren Goldkette. Ilka wog das Schmuckstück in den Händen und ließ es langsam wieder in seine Schachtel zurückgleiten. Was bedeutete ihrem Vater dieses kleine Kreuz? Ein Andenken – an wen? Sie hatte den Schmuck jedenfalls nie am Hals ihrer Mutter gesehen. Führte ihr Vater zusätzlich zu seiner Spielerneigung ein Doppelleben?

Sie griff nach dem Umschlag. Er enthielt ein Dokument auf Englisch, das auf einen Fonds bei der Niederlassung der „Kanam-Bank“ in Zürich verwies. Es trug die Nummer 1.798.376, die bei allen Rückfragen anzugeben sei. Ilka stieß einen Seufzer aus. Vielleicht enthielt dieser Fonds ja noch genügend Geld, um die Schulden ihres Vaters zu begleichen. Erst einmal erleichtert, schob sie das Dokument wieder zurück in den Umschlag. Dabei stieß sie auf Widerstand. Ihre Finger förderten ein Schreiben zutage, eigentlich nur den Durchschlag eines Schreibens, wie sie vor Jahrzehnten noch benutzt wurden. In verwischter Schrift, auf dünnem Seidenpapier, stand da die knappe Mitteilung eines Notars, Dr. Fritz Halbhuber aus Bad Kissingen, an die Bank in Zürich, dass Ilka Maurer auch nach ihrer Adoption im Jahre 1988 die rechtmäßige Eigentümerin dieses Fonds bleibe. Eine knappe Mitteilung setzte ihren Vater von dem „Vorgang in Kenntnis“.

Ilka fühlte, wie sich von ihrem Bauch aus eine große Hitze bis in die Fingerspitzen und in die Fußsohlen ausbreitete, die Sekunden später einer eisigen Kälte wich. Das Gemurmel der beiden anderen Besucher des Schließfach-Raumes schwoll zu einem ohrenbetäubenden Lärm an. Er ging in ein Rauschen in ihren Ohren über, bis Ilka gar nichts mehr hörte.

Sie wachte von einem Klaps auf ihre Wange auf, das besorgte Gesicht eines Mannes über sich, von dem sie nur eine große Warze neben seiner Oberlippe wahrnahm.

„Sollen wir einen Arzt rufen?“, fragte er und Ilka fand die Kraft, den Kopf zu schütteln.

„Nein – danke, es geht wieder, ich habe das öfter“, log sie und ließ sich auf die Bank helfen. Hilfsbereit drückte ihr der Mann die Kassette, die auf den Boden gefallen war, wieder in die Hand.

„Vielleicht sollten Sie an die frische Luft gehen. Die Luft hier unten ist gar nicht gut“, mischte sich jetzt auch der Bankangestellte ein.

„Es reicht wirklich, wenn ich hier noch einige Minuten sitzen kann …“ Die beiden sollten sie nur endlich allein lassen. Sie musste lediglich mit dem Schock fertig werden, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen war.

Die Tachonadel zeigte 70 km/h, gleichmäßig rollte der Clio in Richtung Niederwerrn. Ilka sah die Rockfabrik auf der rechten Seite und gestattete sich einen nostalgischen Rückblick auf ihre erste Begegnung mit Ben. Wie viel hatte sich seitdem verändert. Zum ersten Mal seit Tagen konnte sie ihre innere Rastlosigkeit kanalisieren. Der Entschluss war richtig, sagte sie sich. Sie würde in Bad Kissingen ihrer Vergangenheit nachspüren und – nein – sie hatte nicht vor, abends zu Ben heimzukommen. Die räumliche Trennung würde auch ihnen beiden guttun. Seit dem Unfall ihres Vaters hatte sie sich wie ein im Wind wirbelndes Blatt gefühlt. Die Aussicht, nun aktiv etwas unternehmen zu können, brachte ihr zwar nicht unbedingt Frieden, aber doch eine Art Waffenruhe im Kampf gegen die Tatsachen ihres neuen Lebens. Über Nacht war alle Sicherheit, auf die sie sich bisher stützen konnte, zusammengebrochen wie ein schlampig aufgeschichteter Holzstapel. An die Stelle eindeutigen Selbstverständnisses war Chaos getreten. Die Frage: Wer bin ich, wenn nicht die Tochter meiner Eltern? beherrschte ihr ganzes Denken.

Nun, ihren Vater konnte sie nicht fragen. Auch nach seiner Operation dämmerte er weiter im Koma – und kein Mensch wusste, ob er daraus jemals aufwachen würde. Sie quälten keine Gewissensbisse, weil sie der Bank gestattet hatte, seine Einkünfte auf dem Giro-Konto einzuziehen. Er würde in nächster Zeit ohnehin kein Geld benötigen. Auch ihr eigenes Sparkonto hatte sie ohne Reue geplündert, Ben würde jetzt für sich selbst sorgen müssen.

Gedankenverloren folgte sie dem Wegweiser A 71 – Hammelburg – Bad Kissingen und fragte sich, ob sie nicht einen gewaltigen Umweg fuhr. Wäre die direkte Strecke nicht die über Maibach gewesen? So oft war sie noch nicht in Bad Kissingen gewesen. Sicher, es war ein Bad von Weltrang mit bekannten Heilquellen. Hatten da nicht schon Bismarck und sogar Kaiserin Sissi gekurt? Aber für sie haftete dem Bad ein bisschen verstaubter Glanz an, attraktiv für Senioren vielleicht. Sie würde sich gern eines Besseren belehren lassen.

B 303 stand auf dem Wegweiser. Stimmte das denn? Nach Bad Kissingen führte doch die B 19. Kurz darauf stellte sie aufatmend fest, dass sie rechts abbiegen musste. Sie fuhr weiter auf der Strecke, ließ Poppenhausen links liegen und bog nach etwa acht Kilometern ab nach Oerlenbach. In Arnshausen lockte ein Schild „Körners Wirtschaft“, und Ilka ließ sich verführen. War sie etwa noch gar nicht bereit für eine Begegnung mit ihrer Geschichte? Sie fand einen Parkplatz, entdeckte einen lauschigen Biergarten unter Bäumen und ein Schild: Geöffnet ab 17 Uhr. Soviel zu ihrer Verzögerungstaktik.