Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

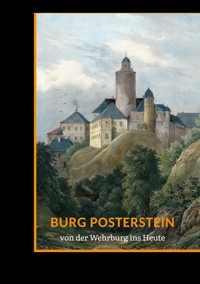

Gegründet zur Sicherung der unter Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) eroberten Gebiete im Osten, entwickelte sich die Burg Posterstein in den folgenden über 800 Jahren von der Wehrburg zum Wohnschloss und zum Museum weiter. Posterstein gehörte zu den ältesten und reichsten der einstmals über sechzig Rittergüter im heutigen Landkreis Altenburger Land. Die Bedeutung des Ortes erwuchs in erster Linie aus der Wehrhaftigkeit der Burg und aus der wirtschaftlichen Kraft des Ritterguts. Doch genauso sind es die Menschen gewesen, die Posterstein prägten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Rittergut mit seinen 192 Hektar Land im Zuge der Bodenreform im Osten Deutschlands enteignet. In der Burg richtete der Landkreis 1952 sein regionalgeschichtliches Museum ein. Zusammen mit dem seit 2016 dank bürgerschaftlichem Engagement sanierten Herrenhaus, der mit einem barocken Schnitzwerk ausgestatteten Kirche und dem schmucken Ortskern bietet die Burg heute als Museum Burg Posterstein einen lebendigen Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern. Das Buch umreißt den aktuellen Forschungsstand zur Bau- und Burggeschichte in einer Zeit, in der mit dem Wiederaufbau des Nordflügels der Burg Posterstein erneut große bauliche Veränderungen stattfinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 52

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Museum Burg Posterstein

Das Museum Burg Posterstein, das regionalgeschichtliche Museum des Altenburger Landes, befindet sich in der über 800 Jahre alten Burg Posterstein im Dreiländereck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Ausstellungen erzählen von regionaler Geschichte und europäischer Salongeschichte mit einem Schwerpunkt auf dem Salon der Herzogin Anna Dorothea von Kurland in Löbichau und Tannenfeld. Die Familien-Ausstellung „Die Kinderburg” begleitet junge Besucher durch die Burg – vom Verlies bis auf den Turm.

Das Museum veröffentlicht regelmäßig Publikationen zur Regionalgeschichte sowie zur Salongeschichte.

Alle Infos: www.burg-posterstein.de

Inhalt

Vorwort

Aus der Geschichte der Burg Posterstein

Umzug von Nöbdenitz zum Stein

Die Besitzer des Postersteins

Aus Stein wird Posterstein

Posterstein zwischen Reußen und Wettinern

Die Familie Pflugk prägte Posterstein über 200 Jahre

Eine eigene Kirche für Posterstein

Die Postersteiner Gerichtsbarkeit

Ein Bergbau-Experte als Burgherr

Die früheste Ansicht der Burg

Burgbesitzer aus der Ferne

Das Rittergut Posterstein als Saatzucht- und Mustergut – und ein berühmter Eleve

Das Ende der Grundherrschaft

Die Restaurierung 1981 bis 1991

Baugeschichte Burg Posterstein

Die Südseite – der Zugang zur Burg

Die Westseite der Burg – Flankenschutz

Die Steilseite im Nord-Westen – der sicherste Teil der Burg

Die Nordseite der Burg – Mit Kirche im Burggraben

Der Nordflügel der Burg – Früher und heute

Quellen

Literatur

VORWORT

Wenn Menschen über 800 Jahre lang am gleichen Ort bauen und wohnen, stößt man unweigerlich immer wieder auf neue historische Fundstücke. Und wenn der Ort gleichzeitig immer noch täglich genutzt wird, ist er darüber hinaus in steter Veränderung. Dieses Buch umreißt den aktuellen Forschungsstand zur Geschichte der Burg Posterstein in einer Zeit, in der mit dem Wiederaufbau des Nordflügels der Anlage erneut große bauliche Veränderungen stattfinden.

Es ist bei Weitem nicht die erste Publikation zur Burg- und Baugeschichte Burg Postersteins. Einige der vergangenen Bücher sollen hier bruchstückhaft Erwähnung finden:

Nach dem Abschluss der umfassenden Restaurierung der Burg eröffnete das Museum im Jahr 1991 vollständig neugestaltet. 1996 arbeitete die Ausstellung „Baugeschichte und Restaurierung der Burg Posterstein“ nicht nur die im Titel ausgewiesene Thematik auf, sondern berührte gleichermaßen das Spannungsfeld zwischen Denkmalpflege und Museum und lieferte möglicherweise auch neue Denkansätze. 1998 erschien dazu eine Publikation.

Ebenfalls mit der Geschichte von Burgen beschäftigte sich die Publikationsreihe zu den Rittergütern im Altenburger Land: „Und nachmittags fuhren wir nach Nöbdenitz segeln! – Rittergüter im Altenburger Land und ihre Gärten“ (2007) und „Das alte Schloss sehn wir noch heut – Aus der Geschichte der Rittergüter im Altenburger Land“ (2010). Die beiden Bände präsentierten erstmals ausführliche historische Abrisse der über sechzig Rittergüter, die es einmal im Ostkreis des 1826 neu gegründeten Herzogtums Sachsen-Altenburg gab. Eine Kurzfassung zur Geschichte der Burg Posterstein folgte 2012 in der Broschüre „Wehrhaft, Wohnhaft, Haft – Ein Wegweiser durch die Burg Posterstein“.

Inzwischen hat sich die Burg nicht nur baulich weiter verändert. Es sind auch neue Forschungsergebnisse hinzugekommen. So dokumentiert dieses Buch den derzeitigen Stand der Forschung zur Geschichte und Baugeschichte. Einen willkommenen Anlass dafür bot das Burgenjahr in Thüringen, welches 2024 die Thüringer Burgen in den Mittelpunkt des Tourismusmarketings rückte. Ausstellungen auf der Wartburg und im Deutschen Burgenmuseum auf der Feste Heldburg stellten wichtige Burgen näher vor.

Das Museum Burg Posterstein zeigte im Burgenjahr zwei Sonderausstellungen: Die Ausstellung „Schlag um Schlag – Die Burg als Gerichtsort“ schöpfte aus den seit 1528 vorhandenen Postersteiner Gerichtsbüchern. In der Ausstellung „Stein auf Stein – von der Wehrburg ins Heute“ drehte sich alles um die Bauphasen der Burg von der Verteidigungsanlage über die Wohnburg bis zur Nutzung als Museum. Highlight der Ausstellung waren ein Tastmodell der Burg sowie ein kurzweilig gestalteter Film mit 3D-Rekonstruktionen zu unterschiedlichen Phasen der Baugeschichte. Fundstücke aus der Ruine des historischen Nordflügels der Burg und von der Restaurierung in den 1980er Jahren zeugten von den Veränderungen im Lauf der Zeit. Diese Publikation fasst die neueren Forschungsergebnisse zusammen und macht sie nachhaltig zugänglich.

Gefördert wurden Ausstellungen und Buch von der Thüringer Staatskanzlei. Damit unterstreicht der Freistaat einmal mehr die historische und touristische Bedeutung der Thüringer Burgen. Dafür gilt unser Dank.

Bild links: Burg Posterstein, 2024, Foto, Museum Burg Posterstein.

AUS DER GESCHICHTE

der Burg Posterstein

Das heutige Altenburger Land war seit dem frühen Mittelalter slawisch besiedelt. Auf waldfreien Flächen betrieben sorbische Stämme Ackerbau und Viehzucht.

Mitte des 12. Jahrhunderts weiteten die schwäbisch-stämmigen Staufer ihren Einflussbereich auch auf diese Gebiete aus.

Kaiser Friedrich I. Barbarossa sicherte die gewonnene Macht, indem er seine vorher unfreien Dienstmannen, die Reichsministerialen, zu Rittern erhob und ihnen verschiedene Aufgaben übertrug. Sie sollten die Neubesiedlung leiten, vorhandene slawische Einflüsse zurückdrängen, deutsches Recht durchsetzen, Abgaben eintreiben und das Land vor inneren und äußeren Feinden schützen.

Rekonstruktion der Burg Posterstein zur Gründungszeit, Visualisierung, ArchimediX.

Im Pleißenland entstand auf diese Weise im 12. und 13. Jahrhundert ein Netz kleiner Befestigungen. Die Rodung großer Landstriche, die Anlage von Dörfern und der Bau von Burgen zur Sicherung der neuen Ländereien prägten fortan die Entwicklung. Die Burg Posterstein ist eine der in dieser Zeit entstandenen Burgen.

Umzug von Nöbdenitz zum Stein

Einer der Reichsministerialen Barbarossas hieß „Gerhardus de Nubudiz“. Sein Name fiel 1143 in der Zeugenreihe einer Urkunde von Konrad III.1 In weiteren Dokumenten, darunter von 1172 als „Gerhardus de Nobdiz“2 und als „Gerhardus de Nubediz“3 sowie von 1188 als „Gerhardus de Nibodiz“4, taucht ebenfalls ein Gerhardus mit dieser Ortsangabe auf. 1191 dann führt eine Urkunde von Heinrich VI. den Namen „Gerhardo de Nwbodicz“ auf, diesmal zusammen mit seiner Mutter Mechthilde5. In der Bestätigung derselben Urkunde durch den Bischof von Naumburg werden beide nun „Mechthilde de Steinne et filio Gerhardo“ genannt6. Im Gegensatz zueinigen früheren Publikationen sind wir davon überzeugt, dass es sich bei dem genannten Ort nicht um Nobitz bei Altenburg handelt, sondern um das nur zwei Kilometer von Posterstein entfernte Nöbdenitz. Als slawisch gegründetes Dorf besaß Nöbdenitz in dieser Zeit bereits einen von Wasser umgebenen, flachen Siedelhof. Während die Vornamen Gerhard und Mechthilde also bleiben, ändert sich der Beiname von Nöbdenitz zu Stein.

In diesem Schreiben bestätigt der Bischof von Naumburg eine Urkunde Kaiser Heinrich VI. aus dem Jahr 1191 und erwähnt „Mechthilde de Steinne et filio Gerhardo“, Sächsisches Staatsarchiv, 10001, Ältere Urkunden, Nr. 00094.