Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa del Acantilado

- Sprache: Spanisch

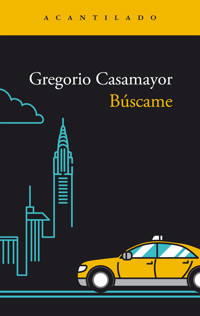

Una mañana lluviosa, el fotógrafo Paul Knobel encuentra un diario íntimo en una parada de taxis de Brooklyn. Mientras lo examina, el cuaderno se abre por azar en la entrada del 5 de julio, donde puede leerse una enigmática frase que traslada a Paul al último verano que pasó con su madre en Cape Cod. Acaso por esta coincidencia, el fotógrafo se pone en marcha para devolver el diario a su legítima propietaria, aunque ello le suponga enfrentarse a sus propios fantasmas. Gregorio Casamayor construye en «Búscame» un relato coral que nos permitirá adentrarnos en la vida de Paul Knobel, en la de su ayudante, Rufus, en la de la autora del diario, Gloria Graham, y en la de su hija, así como en la del resto de personajes que conforman su universo. Una novela de tintes detectivescos que se revela como un relato certero sobre la identidad, los vínculos afectivos y las segundas oportunidades que nos brinda el azar. «Gregorio Casamayor es un autor que nunca defrauda: hay que leerlo más». Darío Luque, Anika entre libros

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 570

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GREGORIO CASAMAYOR

BÚSCAME

ACANTILADO

BARCELONA 2023

CONTENIDO

1. Una posibilidad entre un millón

2. El lastre de los días

3. Busca en tu interior

4. Ni saludo ni despedida, ni remite ni remitente

5. Último verano en Cape Cod

6. Siento nostalgia del beso

7. Fotograma a fotograma

Epílogo. Grupo familiar en Aquinnah

Para María Pujol, Víctor y Clara,

como no puede ser de otro modo.

No me extraña que los amigos piensen que mis fotos son tristes: es más, les doy la razón. Revelador, paro y fijador también son tóxicos. Lo es también la vida.

ALBERTO GARCÍA-ALIX,

Moriremos mirando

1

UNA POSIBILIDAD ENTRE UN MILLÓN

El diario que Paul Knobel examinaba con aprensión a causa de la humedad, mientras lo sostenía incómodo y lo hacía bascular de una mano a la otra, parecía condenado a desaparecer. Unos días atrás había estado a punto de deshacerse bajo la lluvia en la Grand Army Plaza de Brooklyn y, en ese momento, sólo por casualidad, o quizá a causa de una frase inesperada, desconcertante, descubierta al azar en una de sus páginas, conseguía eludir su destrucción por segunda vez. Habían pasado nueve días desde que Paul recogiera ese diario frente a la biblioteca pública; desde entonces había permanecido olvidado en el bolsillo exterior de una de sus bolsas, junto al resto de su equipo. Era un cuaderno de cierto grosor, repleto de encartes y recortes de prensa, y si se había mantenido cerrado era gracias a una cinta elástica que lo ceñía. Sin embargo, cuando decidió examinarlo, el diario se desplegó como un viejo y abandonado acordeón.

Paul intuía que había perdido un tiempo precioso para poder devolver ese cuaderno. Lo sostuvo en sus manos como si pudiera calibrar la importancia de su contenido y la posibilidad de intentarlo todavía o, muy a su pesar, de deshacerse de él. Un diario personal es un objeto muy íntimo, él nunca había llevado uno, pero sabía de gente que se sentiría expuesta, angustiada, en caso de extraviar el suyo. Antes de tomar una decisión paseó la mirada por algunas de sus páginas, al azar, y entonces surgió ese texto escrito el 5 de julio: «Siento nostalgia del beso». Lo leyó como si se tratara de un mensaje lanzado al océano en una botella, y a continuación, como si la llamada de socorro del náufrago no bastara, a toda página, en letras mayúsculas dignas de un tabloide, aparecía de nuevo:

SIENTO

NOSTALGIA

DEL BESO

Una mujer—para el fotógrafo Paul Knobel esa caligrafía redondeada y el trazo sensual de las letras g y b sólo podían pertenecer a una mujer—había escrito «Siento nostalgia del beso» en su diario; en la parte superior derecha de la página aparecía también la fecha: 5 de julio de 2003. En el penúltimo instante esa frase hallada al azar, escrita en rabiosa tinta violeta, impidió que acabase en alguna papelera o una trituradora de papel. Paul buscó alguna referencia sobre su propietaria en las primeras páginas. Fue en vano. Todo el bloque inicial estaba compactado por la humedad, las páginas se rompían sólo con intentar separarlas y los textos surgían emborronados. En aquellas condiciones era imposible encontrar dato alguno sobre la presunta autora. De todos modos, por suerte para ella—si es que conseguía localizarla y devolverle su diario—, la tapa gruesa, la guarda y algunas páginas iniciales que el editor había dispuesto con una finalidad meramente decorativa se habían convertido en un dique de contención que había mitigado el daño que la lluvia había infligido al cuaderno y había permitido que, a pesar del evidente deterioro, los textos fueran legibles a partir del 14 de enero.

El diario era de una mujer, el fotógrafo no lo dudó ni un instante. Esa frase, directa, íntima, expresaba una emoción que brotaba incontenible de los dedos o de los labios; la tinta de color violeta era también un claro indicio. A Paul, «nostalgia del beso» le pareció un buen motivo para una colección de fotografías. Recordó haber tenido en sus manos algún libro con imágenes y frases sobre el beso, todas muy convencionales: parejas de todas las edades y condición en el trance de compartir un beso suave o arrebatador, casto o voluptuoso, aunque muy pocas le habían parecido sinceras. Le vino a la memoria un fotograma de la película De aquí a la eternidad, una imagen en blanco y negro de Burt Lancaster y Deborah Kerr besándose en la playa. Burt, tumbado en la arena, el torso levemente incorporado, y Deborah, abrazada a él mientras las olas se deslizaban sobre ellos como sábanas de seda y jugaban a cubrir y descubrir sus cuerpos. Aunque a Paul, la nostalgia del beso le sugirió un libro distinto, evocador del momento exacto, y empezó a visualizar imágenes concretas—«deconstrucción del beso», llamaría a la serie—, y fotografiaría labios sobre todo: las grietas de los labios, las comisuras de los labios, la lengua asomándose al balcón de los labios, la sonrisa desenfocada de uno de los dos amantes, la piel agrietada alrededor de la boca, unos labios cabalgando sobre otros, los rostros deformados de la pareja, unos ojos cerrados y soñadores mientras son besados, unos labios rojos o quizá azules o amarillos o de cualquier color imposible contra un vidrio translúcido invitando al beso, la expresión alelada del amante que refleja la intensidad del beso. Pensó incluso que si no conseguía devolver el diario, una fotografía de esa página constituiría un buen reclamo.

Abandonó el cuarto oscuro con él en la mano y se dirigió a la sala, se acercó a uno de los ventanales que daba a la calle Varick. La tarde estaba plomiza, un manto de nubes cubría la ciudad, el viento sacudía los árboles y parecía frenar el paso de los peatones. Aún podía leer sin necesidad de luz artificial. Se sentó en la repisa de la ventana y echó otro vistazo, encontró otra anotación en las páginas siguientes que ampliaba esa misma idea: «Siento nostalgia del beso, del beso rápido, imprevisto, y del beso apasionado, del beso de despedida que te retiene, y del beso del encuentro que te acoge».

Era del jueves 10 del mismo mes, la autora no había escrito nada más. En la página siguiente, correspondiente al viernes 11, encontró un fragmento de papel cebolla con unos labios estampados, de un rojo intenso como el del envase de kétchup de Heinz. Debajo aparecía un nombre: Walt. «¿Son los de ella?», se preguntó Paul. Eran unos labios grandes, carnosos, que al parecer ansiaban ser besados. Cerró el cuaderno. De inmediato lo volvió a abrir por la misma página. Avanzó un poco, con cuidado, y encontró otro texto sobre el beso fechado el 16 de julio; la letra era la misma, por supuesto, pero de un tamaño más pequeño, como si al empezar a escribir ella ya hubiera intuido su extensión:

Hay un beso para cada ocasión: para el encuentro y para la despedida, para la felicitación y para el pésame. Besos dulces y ásperos, fríos y apasionados. Hay culturas que sólo comparten un beso; otras se dan dos; algunas, tres besos, y todavía hay otras que se dan hasta cuatro y seis besos. Besos en la mejilla. Besos en la boca. Besos con la nariz. Hay culturas en las que el beso no se da, se hace. «Hazme un beso», se pide. Hay un beso de colibrí, una caricia delicada y tenue con una pestaña.

Entre las páginas siguientes había una carta manuscrita doblada por la mitad, como si la hubiera escrito o recibido por esas fechas. Echó un vistazo y le pareció que había más cartas dobladas. Pensó que quizá el espacio del diario le había resultado insuficiente, o que había escrito esos textos en un momento en el que no tenía el cuaderno a mano, hasta que desplegó una y comprobó que no se trataba de la misma letra: la caligrafía era más perfilada y nerviosa, y la tinta no era violeta.

El cuaderno estaba lleno de encartes de todo tipo, por eso necesitaba la cinta elástica. Más adelante, entre algunas páginas fechadas a finales de julio, encontró un sobre gris de la librería Strand y en su interior dos postales: una pareja desnuda en mármol blanco, El beso de Auguste Rodin, y la otra era esa fotografía tan conocida de dos paseantes besándose en París: Le baiser de l’Hôtel de Ville de Robert Doisneau. «Todavía no ha pasado mucho tiempo», se dijo Paul, e imaginó la escena y el momento en que él acudía a su casa, devolvía el diario a su propietaria y la miraba directamente a los ojos. «¿Cómo es esa mujer?», se preguntó. Al fin desechó ese pensamiento por absurdo o, peor aún, por peliculero: le pareció el guión de una mala película francesa, como las que Sarah Norton le había obligado a ver de vez en cuando.

Gracias a esos textos sobre el beso, sobre la nostalgia del beso, el diario se libró, en el último instante, de la destrucción. A Paul Knobel esa expresión le resultaba más y más familiar a medida que la iba repitiendo, que la oía en su interior, y sin embargo no conseguía ubicarla en un texto o en un autor concretos. Por curiosidad husmeó en los estantes en busca de un indicio, e incluso abrió varios libros al azar, hasta que cayó en la cuenta de que no se trataba de un texto que hubiera leído, sino de una frase en labios de una persona conocida. Lo que debía hacer era esforzarse en ponerle voz. Y, en efecto, esa voz era la de su madre, el último verano que compartieron en Cape Cod, en 1992, acaso durante el último paseo que dieron juntos camino del faro de Wood End. «Sí, fue allí», recordó; Norma hablaba de Thomas, de cómo se conocieron, del poco tiempo que pudieron compartir, y entonces hizo un comentario muy emotivo sobre un beso, tanto que le llamó la atención. Norma estuvo muy intensa en ese viaje: le hizo a Paul una especie de balance de su propia existencia, le refirió multitud de situaciones y anécdotas con relación a su niñez, a su padre, a su padrastro, a ella misma. Y quizá su última confesión, la postrera confidencia personal que compartió con su hijo, fue que sentía nostalgia del primer beso de Thomas. Y sólo por azar, once años más tarde, aparecía una frase muy parecida, casi idéntica, en el diario de una mujer desconocida.

Paul buscó con la mirada el reloj del equipo de música, no podía entretenerse más si quería llegar puntual a la editorial, así que pospuso de nuevo su decisión y devolvió el cuaderno a la pequeña sala de revelado cuando entró a recoger las pruebas que debía llevar a su editora.

En el transcurso de las siguientes semanas Paul Knobel tuvo que reconocer que lo más relevante de ese viernes 10 de octubre, cuando iba ya de retirada, resignado, derrotado por una luz inclemente, fue el hallazgo del diario que Gloria Graham había extraviado en la Grand Army Plaza.

La mañana de ese viernes, como los tres días anteriores, el fotógrafo llegó a la avenida Lafayette antes que su equipo técnico para prever la disposición de la grúa, los focos, las pantallas y las cámaras. Necesitaba contemplar la escena una vez más; la imagen que perseguía era una realidad en su mente antes de que surgiera en el visor de la cámara o se materializara en el papel fotográfico, y hasta que no pulsaba el disparador solía cuestionar una y otra vez todas sus decisiones. El día había amanecido húmedo y nuboso, pero eso no significaba gran cosa—el clima de la ciudad es muy voluble, como el humor de sus ciudadanos—, y Paul confiaba en disponer de un par de horas de tregua para hacer su trabajo. Su pronóstico no se cumplió, una vez más el plan previsto se vio trastocado y justo por ese motivo resultaba crítico poder capturar las imágenes que debían completar un libro que estaba ya en proceso de edición.

Es un día penoso, jefe, peor que ayer, le espetó Rufus a modo de saludo. Llovía en ese momento, como si la lluvia hubiera llegado arrastrada por su ayudante, y la luz estaba espolvoreada de ceniza. Esa luz no servía para el tipo de libro que estaba preparando, una obra optimista, plena de color y de encanto, y ninguna pantalla podría mejorar la situación.

—¡Maldita sea!—protestó Paul—, llevamos así toda la semana, si el tiempo no nos da una tregua habrá que renovar el permiso municipal, volver a contratar la grúa y el equipo para una semana más, no sé de dónde diablos voy a sacar el dinero.

—Si te parece, jefe, despediré a los operarios, así al menos nos ahorraremos las dietas. Sí, ya sé lo que me vas a decir—continuó Rufus—, que tenemos que estar preparados por si mañana mejora; está bien, a esta gente, mientras le paguen, poco les importa, pero a este paso no acabaremos nunca. ¿No tienes suficientes tiendas? ¿Qué importa una más o una menos? Y una frutería… Ya me dirás qué glamour puede tener una frutería de barrio.

No era una frutería cualquiera, su editora y Rufus lo sabían, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Cada día la propietaria, Nancy Beardsley, una señora tan radiante como la fruta que vendía, dedicaba casi tres horas a componer un espacio de exposición que abarcaba el frente de la tienda y los espacios laterales, con cajas de madera que colocaba de manera horizontal sobre la acera e inclinadas en un segundo, tercero y cuarto nivel. Ordenaba el género combinando los colores y sus tonalidades y conseguía una composición cromática siempre distinta y sugerente. Empezaba a eso de las seis y media de la mañana, cuando su marido le traía la fruta y la verdura del mercado central, y no vendía nada hasta después de las nueve, tras haber tomado varias fotografías. A continuación, en invierno o cuando amenazaba lluvia, Nancy protegía las cajas con una estructura de plástico que envolvía la tienda como si fuera un invernadero y que sólo permitía el acceso por la puerta principal. A final de año, durante tres semanas, exponía las fotografías en la galería Red & Black que, a su vez, decoraba el exterior como si fuera una frutería. El colorido de la fruta y la verdura contrastaba de manera magnífica con el gris invernal. La señora Beardsley exponía unas sesenta o setenta obras, de diversos tamaños; la gran mayoría había quedado descartada, según ella, por problemas de luz, de ángulo o de composición, o simplemente porque no las consideraba atractivas, y había eliminado otro grupo porque consideraba que ya estaban muy vistas. En total, desechaba casi dos mil fotografías cada año. Además de las que le compraban en la exposición, solía vender los derechos para postales, calendarios e incluso portadas de revistas de gastronomía. Nancy Beardsley, que junto a la tienda había heredado de su abuelo Kurt Elling dos aficiones, o más bien dos pasiones, la fotografía y el jazz, ganaba más dinero vendiendo fotografías que fruta.

Paul podía tomar una foto convencional desde la misma acera con un gran angular, o hacer un plano medio con el nombre del establecimiento y algunas cajas de fruta o verdura, pero esas imágenes no le servían, se parecían demasiado a las que exhibía la frutera. Además, no le interesaba el cromatismo de los productos, sino el propio establecimiento como foco de atracción de las miradas de transeúntes y conductores. Por eso quería hacer la foto con grúa, desde la acera de enfrente, picada, y en el momento en que varias personas pasaran por delante, todas con la cabeza vuelta hacia la tienda, atraídas por el colorido y la fragancia de la fruta.

Paul había efectuado algunas concesiones en la selección de establecimientos mientras tomaba las fotografías muy a su pesar, puesto que la negociación con la editora había sido ardua y cada cambio significaba empezar de nuevo con el papeleo, pero algunos comerciantes estaban quejosos y se lamentaban de que, después de más de cincuenta años, e incluso de más de un siglo de existencia, no estaban seguros de poder llegar a final de año. La mayoría tenía el local en alquiler y de repente parecía que todos los administradores de fincas se habían puesto de acuerdo para duplicar los precios hasta unos niveles que sólo las franquicias o los restaurantes caros podían asumir. El fotógrafo entendía su pesadumbre, pero la respuesta a sus quejas requería un formato distinto, quizá un reportaje periodístico que mostrara los itinerarios ciudadanos para acudir a la ferretería, o al estanco, o a la lavandería, y que pudiera reflejar el desconcierto de los pasos, las dudas que introducía en los hábitos de las personas, y cómo a medio plazo afectaría al resto de los establecimientos de la misma zona, cómo una calle comercial acababa transformándose en una zona de ocio con los cambios que implicaba en los niveles de ruido, en los horarios y en el tipo de público.

Una anciana, vecina de una antigua ferretería en Madison, le había abordado mientras hacía las fotografías de esa tienda. Se había acercado a saludarlos, apoyada en un andador y bajo la vigilancia de una cuidadora hispana, y había mostrado una amabilidad y una elegancia que Paul sólo recordaba en su abuela Elisabeth. La señora Martins tenía la piel translúcida, manos delicadas surcadas de venas azules y una mirada gris acuosa que delataba unas incipientes cataratas. «Primero desaparecen nuestros comercios—le había dicho la señora Martins con un hilo de voz—, luego abrirán algunos restaurantes, los bares y las salas de fiesta, y al final se acabará convirtiendo en una calle de destino y llegarán las mujeres que fuman». A Paul le sorprendieron esas expresiones—«calle de destino», «mujeres que fuman»—, pero no supo qué contestar. No pretendía hacer un libro reivindicativo—para eso ya existía otro tipo de publicaciones—; él quería reflejar cómo esos establecimientos formaban parte del paisaje ciudadano, mostrarlos como islotes en una ciudad que perdía su identidad ante el auge de las franquicias, y había escogido un centenar únicamente por criterios estéticos o por la singularidad de su propuesta. En cada entrevista previa con los comerciantes, les rogaba que no hicieran cambios repentinos, insistía una y otra vez para que no se les ocurriera pintar la fachada o incorporar algún elemento que pudiera modificar su fisonomía.

Paul Knobel llevaba trabajando en ese proyecto más de diez meses. Primero había realizado una batida por la ciudad para localizar el mayor número de establecimientos comerciales que destacaran por su personalidad y por su integración en la ciudad; a ser posible debían de estar en funcionamiento desde antes de la segunda guerra mundial. Había pedido ayuda también en el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes le había facilitado información muy valiosa. Después los había visitado todos, incluso había preparado un dosier con las instantáneas que iba tomando. Una vez efectuada la selección, junto con Rufus o con Rachel Bold, su editora, se había presentado a los dueños y tenía concedidos y firmados los permisos correspondientes, incluida la cesión de derechos de imagen.

El fotógrafo pensó en aprovechar ese viernes fallido; tenía que hacer lo imposible para recuperar al menos una parte de su plan de trabajo. A pesar de la lluvia decidió acercarse a la frutería y estudiar de nuevo los encuadres más interesantes. Hizo algunas fotos rápidas con la cámara digital y les echó un vistazo. Para captar ese comercio necesitaba una grúa, no había otra opción. En la diagonal de la entrada había un armario gris verdoso metálico, una enorme papelera verde pintarrajeada y un árbol raquítico, ni siquiera bueno para leña, que no tenían cabida en sus fotografías. Rachel Bold, la editora con más criterio y más experiencia que había conocido hasta la fecha, era del mismo parecer que Rufus. «No te compliques la vida, Paul—le había rogado—, nadie echará de menos esa frutería». Fue el primer y único signo de debilidad que pudo entrever en ella. El argumento de Rachel era de peso: «El libro tiene que estar en las librerías para Navidad, y eso quiere decir el 15 de noviembre como tarde—precisó—. Si retrasamos la edición perderemos un treinta por ciento de las ventas. Además—se sinceró—, lo necesito para conseguir mi bonus». El libro estaba ya en fase de maquetación y de momento se habían limitado a reservar el espacio necesario para acoger la frutería. Paul podía prescindir de esa tienda, tenía material suficiente para publicar un libro magnífico. Un libro sobre establecimientos comerciales con encanto tenía el éxito asegurado en Nueva York. Pero le gustaba, le fascinaba el baño de color que aportaba a la calle y admiraba el tesón de la señora Beardsley.

La negociación para decidir qué comercios aparecerían en el libro fue extenuante. Al principio todo resultó tan fácil y rápido que Paul pensó que se había equivocado de planeta. «¿Dónde está la trampa?», se preguntaba una y otra vez. La editorial acogió su idea con entusiasmo, un libro así podría venderse en todo el mundo. Y una semana más tarde surgió la trampa: era Rachel Bold. «Es una de nuestras mejores editoras—le había dicho el director al fotógrafo—; tiene sensibilidad, criterio y oficio». Y justo entonces comprendió que no iba a ser sólo su libro y su idea, que la editorial quería asegurarse su inversión y Rachel Bold debía garantizarla.

Cuando el fotógrafo le dijo a la editora que no por octava vez en la primera reunión que tuvieron en su despacho, decidió pisar el freno. «¿Qué está pasando?—se preguntó—, ¿adónde nos conduce esta absurda situación?, ¿por qué tengo la sensación de que no hablamos el mismo idioma?». Estaba en el despacho de su editora, desde una ventana rectangular que iba desde el suelo hasta el techo, una más de las miles de ventanas que daban a la Sexta Avenida, podía ver el monumental atasco que se había organizado de nuevo. Como siempre destacaba el amarillo de los taxis: era una estampa típica de la ciudad, una larga caravana de vehículos atrapada en un desfiladero formado por edificios que parecían no tener fin; también él había tomado varias imágenes como ésa. Paul se había levantado a echar un vistazo mientras la editora atendía una llamada urgente. Disponía de un par de minutos para reflexionar antes de dejarla plantada de una vez y desechar para siempre la idea de ese libro o quizá reconvertirla en otro proyecto.

Rachel le había sorprendido por su dura resistencia, casi pétrea. Era una mujer obstinada de mediana edad, afroamericana, de apariencia adorable, cabello entrecano, ojos grises claros, sonrisa fácil, manos suaves de dedos cortos y fuertes, formas redondeadas. Desprendía una dulzura que se solidificaba y se convertía en un muro formidable justo cuando empezaba a hablar de trabajo. Paul apenas había tardado dos minutos en darse cuenta de que cada uno de ellos partía de una idea diametralmente opuesta. La editora se refería a todos esos establecimientos distinguidos de Manhattan y de las grandes avenidas de Brooklyn, Harlem o Queens y el fotógrafo le hablaba de pequeñas tiendas, singulares, dedicadas a actividades muy cotidianas y que estaban repartidas por la geografía imposible de los barrios.

Decidió tirar la toalla, de hecho todavía no había un compromiso en firme. Mientras ella hablaba por teléfono, se dirigió a la mesa y empezó a recoger las fotografías que había tomado como muestra, los esquemas que había dibujado, sus carpetas, y le hizo un significativo gesto de despedida a su editora. Antes de que el fotógrafo alcanzara la puerta, Rachel Bold colgó el teléfono sin despedirse de su interlocutor y se lanzó tras él. La editora retuvo durante un segundo al fotógrafo, con la puerta entreabierta, le rogó que se sentase y, sin transición alguna, le propuso una metodología de trabajo tan pragmática que le dejó estupefacto: «Cada uno trabajará con su lista de establecimientos y marcará los que considera innegociables, los que cree que deben estar y los que pueden ser eliminados. Y a continuación, los dos tendremos la posibilidad de recuperar un porcentaje de la lista del otro sin atender a ninguna clasificación». Según la editora deberían quedar un centenar de establecimientos, y más tarde acordarían los que tendrían el privilegio de aparecer a doble página, que según ella deberían ser una veintena. También ideó un sistema de repesca para cuando fuera preciso. Paul se animó entonces a poner algunas condiciones, como que los establecimientos llevaran abiertos y realizando básicamente la misma actividad un mínimo de cincuenta años. Tras valorar la propuesta durante un breve instante, la editora aceptó. El pragmatismo de Rachel desarmó a Paul, pensó que valía la pena jugársela y aceptó, y una hora más tarde firmaba un contrato que estaba más centrado en los plazos y en las penalizaciones que en la calidad de las fotografías, que la editorial daba por descontada.

El equipo técnico, con Rufus a la cabeza, se desvaneció como si la lluvia los hubiera arrastrado hasta las alcantarillas. Paul se había quedado solo y se encaminó hacia la Grand Army Plaza en busca de un taxi; podía ir al estudio y trabajar en la sala de revelado o hacer una visita sorpresa a la galería Axelle para interesarse por la organización de su próxima exposición. Con su director, Raymond Dreiser, preparaba esa muestra desde el invierno anterior. La había titulado WSW, «Washington Square World», y tendrían que esforzarse si querían inaugurar en diciembre. Cuando iniciaron esas conversaciones Paul estaba ultimando otros proyectos y le era difícil concentrarse en el desarrollo de esa nueva idea. El proyecto WSW era radicalmente racional; en cambio, el de los establecimientos resultaba casi naíf, pero se había volcado en los dos, y además no se engañaba, necesitaba dinero para pagar las deudas de los gastos de remodelación de su estudio. Publicar un libro y vender algunas fotografías le ayudaría a salir del bache. Llovía con más intensidad cuando llegó a la Grand Army Plaza, no había ningún taxi frente a la biblioteca. Iba a ser un día sin suerte. Dejó las tres bolsas en la acera, protegidas por unos buzones de colores que distribuían prensa gratuita: prensa familiar en el verde y el azul; prensa para gais en el amarillo; y un extraño magazine en el naranja que llamó su atención y que no se decidió a hojear porque estaría deshecho antes de poder abrirlo. No tenía donde resguardarse, así que abrió un pequeño paraguas que apenas si le cubría la cabeza y los hombros. De todos modos, era preferible esperar allí: tarde o temprano algún taxista se apiadaría de él.

En lugar de amainar, la lluvia arreció de tal manera que el paraguas le pareció inútil y ridículo. Apenas diez minutos más tarde apareció un taxi vacío. Cuando advirtió que le había visto y que se dirigía hacia él, buscó su gorra de cazador y se la puso antes de cerrar el paraguas. Era una gorra negra, más o menos impermeable, con el logo de los almacenes Walmart en la visera, sin duda alguna el mejor regalo de Rufus. Paul era un tipo muy alto, medía casi dos metros, y en la mayoría de los taxis su cabeza tocaba el techo. Su ayudante había observado que era muy aprensivo, que se ponía de un humor de perros cuando su cabeza rozaba uno de esos techos sucios y que luego se la cepillaba con la palma de la mano durante horas, como si quisiera ahuyentar ideas peligrosas o insectos imaginarios. «La gorra no vale gran cosa, me ha costado nueve pavos—le dijo Rufus—, y puede meterse en la lavadora». En la primera ocasión que se le presentó, Paul adquirió media docena más.

El fotógrafo abrió la puerta del taxi y lanzó sobre el asiento las bolsas de lona y la carpeta, y también un cuaderno en el que hasta ese momento no había reparado y que debía de estar allí, en el suelo, incluso antes de su llegada a la plaza. Quiso echarle un vistazo, por curiosidad, para valorar si valía la pena conservarlo o no, pero estaba tan empapado que resultaba desagradable al tacto y se limitó a guardarlo en el bolsillo exterior de una de sus bolsas.

Le dio al taxista la dirección de su estudio, prefería aligerar peso antes de hacer alguna otra gestión y, mientras el conductor reaccionaba y se incorporaba a la circulación, intentó ordenar sus cosas para acomodarse mejor. Pero fue en vano, el taxista insistió en que Paul hiciera la parte más importante de su trabajo: pensar el itinerario. «Mire, yo quiero ir hasta la calle Varick, en Tribeca, a la altura de la calle Franklin y Broadway Oeste—le repitió—, y sólo me interesa llegar lo antes posible. —Y finalizó señalando de manera ostensible el taxímetro—. Y, por favor, no corra—añadió—, la velocidad me marea y suelo vomitar. Vaya usted por donde crea conveniente—replicó ante la insistencia del conductor—, es su profesión, su vehículo». Estaba a punto de añadir que también era su ciudad cuando reparó en el turbante, en un rostro que parecía un mapa surcado de curvas de nivel, en la piel verde oliva y en su inglés entrecortado. Paul se desentendió, no era tan complicado circular en una ciudad prácticamente cuadriculada, y optó por callar, armarse de paciencia y decidir en qué invertiría el resto de su jornada.

Mientras el taxi fingía participar en una carrera de obstáculos, volvió a sacar el cuaderno un momento, sentía una extraña atracción, lo sostuvo por el lomo, las tapas eran de un gris arenoso, de algún tipo de material flexible, aunque por desgracia no del todo impermeable. No se decidió a liberarlo de la cinta elástica que lo mantenía cerrado. Parecía echado a perder, pensó que al llegar al estudio podría ocuparse de él, buscar algún dato que le permitiera identificar a su propietario y llamarle o simplemente colocarlo en un sobre y enviárselo a su domicilio.

Rufus no apareció por el estudio hasta el lunes 13. El sábado también había amanecido lluvioso y un viento racheado hacía incómodo permanecer en la calle. Rufus ni siquiera permitió que el equipo se pusiera en marcha: el domingo la señora Beardsley no abría la frutería, y finalmente habían decidido esperar al martes para realizar un nuevo intento.

Paul Knobel vivía en un apartamento de Manhattan, en la calle Varick, y tenía su estudio en el mismo edificio, dos plantas más abajo. Heredó esos dos apartamentos de su madre, Norma Garner, de soltera Knobel, pero tardó casi un año en poder ocupar el de la cuarta planta—los últimos inquilinos causaron tales destrozos que tuvo que reformarlo—, y casi tres años en recuperar el de la segunda planta, puesto que, a pesar de haber vencido el contrato, sus ocupantes pusieron un recurso, lo acompañaron de diversas reclamaciones y aguantaron como verdaderos troyanos hasta el día de Acción de Gracias del año 2000. Cuando pudo tomar posesión, decidió convertirlo en su estudio fotográfico.

Paul se gastó el dinero que tenía en reformar su apartamento y más tarde también el que no tenía, ya que solicitó diversos créditos, en rediseñar como estudio el de la segunda planta y en comprar cámaras, focos, pantallas y ordenadores. Remodelar el espacio le costó casi siete meses y todo ese ingente esfuerzo se fue al traste en unos minutos.

El martes de la gran catástrofe, antes de las ocho de la mañana, la asustadiza señora Humboldt acudió a limpiar el apartamento y el estudio de Varick como todas las semanas. Solía empezar por el estudio para no molestar a Paul, y porque sus frágiles nervios no le permitían tener a gente merodeando mientras trabajaba. Lo primero que hacía—«el proceso de limpieza tiene tres componentes», solía decir, «método, paciencia y buen ojo»—era abrir todas las ventanas para renovar el aire. La mujer trabajó sin ser consciente de lo que estaba sucediendo, hasta que el aullido de las alarmas, las sirenas y los gritos de los vecinos la sacaron del edificio. Cuando la nube de humo blanco penetró en el estudio y lo cubrió todo, la pobre mujer ya había huido despavorida y no quiso volver nunca más. Ese día Paul estaba en Martha’s Vineyard. Desde la muerte de su madre, cada año, en septiembre, acudía a la isla para echar un vistazo y llevar a cabo pequeñas tareas de mantenimiento que evitasen el deterioro de la casa. Cuando diez días más tarde le autorizaron a entrar en su estudio, su inversión no valía nada: las cámaras, los monitores, la óptica, todo estaba dañado. La columna de humo blanco y ceniza que se había formado tras el desplome de las torres gemelas había penetrado por cada resquicio de cada aparato y se había depositado sobre todas las superficies de tal modo que ni siquiera recuperaron su color original. El fotógrafo tenía un buen estudio, todavía no había pagado parte del instrumental, pero en vez de amilanarse y desesperarse por su mala suerte decidió que tenía que empezar de nuevo y que esta vez montaría el mejor plató de la ciudad. Rufus le sugirió que, puestos a hacer cambios, situara el estudio en la cuarta planta y mudara su domicilio al apartamento de la segunda, que era el doble de grande. Paul no aceptó la sugerencia, él no necesitaba tanto espacio para vivir, pero tuvo una intuición y pensó aprovechar la oportunidad para situar su domicilio oficial en la segunda planta, creyó que ese traslado nominal le proporcionaría cierta invisibilidad.

En esta ocasión contrató a un interiorista para que le ayudase a rediseñar los espacios. Una de las primeras ideas que le brindó fue traspasar la movilidad de los paneles y todo el cableado al techo, de manera que en el suelo no hubiera ningún obstáculo fijo. Así pues, colocaron raíles en el techo para poder mover los focos, desplegar las pantallas, instalar paneles que permitieran dividir el espacio y situar algunas de las cámaras de vídeo que quiso incorporar al proyecto. La gran idea de Paul consistía en mecanizar el estudio de modo que un único operador pudiera manejarlo desde la sala de control. Había comprado, además, cuatro cámaras de vídeo de alta definición, cámaras que se activaban, se movían y enfocaban en función del movimiento de los modelos. Esa tecnología le permitiría registrar las sesiones y generar vídeos para complementar los reportajes. De esta forma dispondría de material para programas de making of.

Ese lunes 13 el fotógrafo estaba en su apartamento, inquieto, expectante, caminaba de un lado al otro de la sala dando grandes pasos, como un prisionero en su celda. Paul Knobel tenía treinta y tres años y la envergadura y la presencia física de un jugador de la NBA: le bastaban media docena de zancadas para cruzar la sala. Su aspecto físico y su actitud agresiva le proporcionaban un magnífico refugio. Su voz y su actitud eran fríos, distantes incluso con las personas más cercanas, no reía nunca, hablaba poco y menos, cultivaba una apariencia seria y lacónica. Tenía el cabello castaño muy corto y unas patillas en forma de hacha le cubrían las mejillas. Además, solía vestir de negro o con tonos oscuros, tejanos o pantalones de pana, siempre camisetas o jerséis, y un grueso chaquetón cruzado de marino. Por lo general, ropa barata que compraba en grandes almacenes. Por la calle usaba gafas oscuras y se cubría la cabeza con una de las gorras que le había regalado su ayudante.

Cuando Rufus entró en el apartamento, Paul estaba harto de esperar.

—¿Todavía no han acabado?—le increpó, como si fuera culpa de su ayudante que los operarios siguieran trabajando en el estudio.

Rufus no se inmutó por el tono de la pregunta, sabía que se refería a los técnicos, que llevaban un par de semanas cableando el plató e instalando la red en la sala de control.

—Está casi listo; de hecho, están probando los sistemas, pero quieren que alguien firme la recepción de los trabajos. A mí no me mires, jefe, sé perfectamente que me pagas para cubrirte, pero esos tipos utilizan una jerga que me produce dolor de cabeza, parece que todo funciona correctamente, pero no soy—recalcó—la persona adecuada para confirmarlo. Si quieres les firmo un recibí y los despacho, pero va a ser papel mojado.

—Yo no puedo ir—sentenció el fotógrafo aunque fuera una obviedad—, les prometí que les pagaría hoy y estoy sin un dólar. Así que baja tú, finge que eres un entendido, se te da muy bien cuando te conviene.

Paul estaba sin blanca, le debía dinero al interiorista y al maestro de obras, a la empresa que había cableado la sala de control e instalado el instrumental, a la compañía que le vendió las cámaras de vídeo y, lo que es peor, les debía un dineral a los usureros que le habían ido financiando todo el montaje. Su deuda ascendía ya a cuatrocientos noventa y seis mil dólares, sin contar unos intereses que crecían a un ritmo vertiginoso. En todos los casos, había optado por la solución más cara, por la tecnología más avanzada, por los instrumentos más sofisticados, sin detenerse a considerar el montante de la factura. El fotógrafo tenía una relación extraña con el dinero, nunca había sido consciente de que era un recurso que podía escasear. No era derrochador, pero hasta que se independizó de su padrastro le había bastado expresar en voz alta una necesidad para que alguien la satisficiera sin hacer más comentarios. En su cuenta siempre había habido dinero, más del que solía gastar, y sin embargo no habría acertado a explicar de dónde provenía.

Por su parte, su ayudante se sentía culpable porque él le había presentado a esos usureros. Para conseguir que le dejasen el dinero había alardeado de la solvencia de su jefe. Rufus tenía un problema de contención, así que le dieron un poco de cuerda y les habló de los dos apartamentos, de la casa de Martha’s Vineyard, del cuadro de Hopper, y los prestamistas se frotaron las manos pensando que quizá había caído en sus redes un mirlo blanco. Él había trabajado con esos usureros en otras ocasiones, aunque se trataba de cifras mucho más modestas, y pensó que Paul podría pagar sin poner en peligro sus propiedades; sin embargo, los retrasos en el libro que estaban preparando, y por el que debía recibir un buen adelanto, y la demora en la inauguración de la exposición WSW estaban impidiendo que el fotógrafo tuviera el dinero en efectivo que le exigían.

Los usureros utilizaban como tapadera una empresa financiera, B&B, presuntamente dedicada a apoyar iniciativas de jóvenes emprendedores, que tenía sus oficinas fantasma en la avenida Lexington. Paul y Rufus les llamaban «los siameses», porque siempre eran tres y vestían y actuaban como si estuvieran sincronizados. El fotógrafo había firmado un documento por el que se comprometía a devolver el préstamo en plazos fijos, en principio no negociables, y aceptaba una penalización exagerada por cada día de retraso. El primer plazo, de casi un cincuenta por ciento de la deuda, estaba a punto de vencer y cada día que pasaba el nerviosismo aparente de sus acreedores se convertía en amenazas más o menos veladas. Rufus intentó convencerles para aplazarlo, para que no presionasen a su jefe más de la cuenta, pero no consiguió nada. Tampoco le escucharon cuando les sugirió la posibilidad de renegociar la deuda. Esos tipos pensaban que tenían en sus manos, a su merced, a un individuo con problemas, sin liquidez, pero con muchos recursos, y habían decidido jugar fuerte para aligerarle un poco su patrimonio.

—¿De cuánto dinero dispones?—le preguntó—. Es posible que un pago a cuenta los tranquilice y nos den un poco de aire.

—A mí también se me ha ocurrido—respondió Paul—: le he pedido a Young Hee que rastree todas las cuentas, las facturas que tenemos por cobrar, todo, y que calcule tanto las cantidades disponibles como las fechas en las que podría utilizarlas.

—¿Está Young Hee aquí?—se extrañó Rufus al saber que la secretaria, contable y administradora de su jefe, que solía trabajar desde su casa, había acudido a Varick.

—Sí, no era nada—ironizó el fotógrafo—, sólo vuelve a estar embarazada.

—¡No me digas, esa mujer es extraordinaria!—exclamó Rufus—: el quinto hijo, con el mismo hombre, y aún no ha cumplido los treinta. Quizá el mandato bíblico de ir y repoblar la tierra se lo dictó Dios a los chinos, a la vista está. Voy a verla.

—Young Hee es coreana—le reprendió Paul con el tono cansino que se emplea cuando algo se ha repetido un millón de veces—. Y ahora no la molestes, está trabajando en mi dormitorio porque necesita concentrarse, preferiría que bajaras de una vez al estudio y supervisaras esos últimos detalles de la instalación.

—No quiero meterme donde no me llaman—Rufus no parecía dispuesto a seguir sus sugerencias—, que luego me llevo los desaires que me llevo, pero creo que deberías aceptar trabajos más rápidos, tipo reportaje. Sí, ya sé lo que vas a decirme, jefe, que no te dedicas a realizar reportajes de bar mitzvá ni de brit milá ni de kidushín, pero yo no me refiero a eso, ni ceremonias judías ni bodas católicas, se trata de aceptar clientes no tan importantes, artistas de medio pelo que se morirían de gusto si el mejor fotógrafo de la ciudad trabajara para ellos. Qué voy a decirte yo, jefe, sabes perfectamente cuánto dinero han costado los equipos de esta semana y no has podido hacer esa maldita fotografía. Así, ni vas a acabar ese libro de las tiendas glamurosas ni vas a poder concentrarte en la exposición.

—Lo pensaré—musitó Paul, y no añadió una palabra más.

—Otra opción—insistió Rufus, que parecía no saber interpretar los silencios de su jefe, y que nada le detenía mientras le quedara una frase por pronunciar—, otra cosa sería alquilar el estudio por horas o por jornadas. Hay varios fotógrafos amigos tuyos que están dale que te pego con lo del alquiler. El tal Monty me llama por teléfono un día sí y el otro también. Deja que me ocupe yo, jefe; tú fija el precio y las condiciones, ni tendrás que ver a esos tipos. Yo me encargo de todo. Además, les obligaré a pagar al contado, un billete encima del otro. Conseguiríamos dinero rápido y saldríamos del apuro. Ya sé lo que estás pensando, que no te gusta la idea, que has montado el estudio para ti, que no soportas a individuos rastreros como Monty por más buenas fotos que haga. Sería una temporada, jefe, hasta que saliéramos del bache económico.

Paul ya había pensado en la primera de las opciones, era un recurso fácil. Podía simultanear sin problemas algunos reportajes con los proyectos en los que estaba enfrascado en estos momentos, y que además casi estaban ultimados. La opción de alquilar el estudio no la veía tan clara, no quería intrusos por allí. Además, para eso debería volver a darle una llave del estudio a su ayudante. Paul le había retirado la llave después del enésimo incidente. La penúltima bronca la tuvieron cuando sorprendió a Rufus con una chica en el estudio, funcionando, como solía decir. Rufus protestó, pero su jefe se mostró inflexible.

—¿Te he presentado a Alice?—le dijo su ayudante mientras la chica se tapaba con la chaqueta de Rufus.

—Llévatelas a tu apartamento—le espetó, irritado—, te lo he dicho cien veces.

—Ya, jefe, pero si me tiro el rollo de que soy un fotógrafo famoso y tragan, cuando suben y enciendo los focos se les caen las braguitas. Sí, ya lo sé, no has montado este estudio para que tu puto ayudante se traiga aquí a sus chicas, pero… Deberías probarlo, jefe, tendrías otra cara.

El último altercado fue mucho más grave. Paul entró en el estudio y se extrañó al ver luz y oír el disparador de una cámara junto a algunas voces más o menos excitadas.

—¡Rufus!—gritó al ser consciente de lo que estaba sucediendo—. ¡Rufus, maldita sea, qué está pasando aquí! ¡Rufus!

Pero su ayudante no apareció y Paul se encaró al fotógrafo que ocupaba su estudio. Éste retrocedió asustado ante la envergadura y el tono amenazador de su presunto anfitrión. La supuesta modelo se había echado por encima una bata y ocultaba su rostro bajo una enorme capucha azul. Sólo unos segundos antes estaba desnuda y receptiva. Paul no había tenido duda alguna: era una menor. Ese tipo estaba fotografiando a una menor desnuda en su estudio.

—Puedes ir a la cárcel por eso, lo sabes, ¿verdad?—le amenazó blandiendo su móvil.

—Es arte—repuso el pornógrafo con un hilo de voz—, y además tiene dieciocho años.

Era evidente que el tipo mentía porque, descontando el maquillaje y la purpurina, no parecía que tuviera más de quince.

—Tienes dos minutos para borrar esas fotografías y abandonar mi estudio. No quiero volver a verte, no quiero que circulen por ahí pruebas que puedan incriminarme. Dos minutos o llamo a la policía. ¡Rufus!—gritó de nuevo mientras seguía con la mirada al fotógrafo y a su modelo—. ¡Maldita sea, Rufus, sal de una puta vez, sé que me estás oyendo!

Paul Knobel y Rufus Obramovich eran dos seres antagónicos, resultaba difícil creer que llevasen trabajando juntos casi seis años. Paul protegía su fragilidad mediante un duro caparazón, se mostraba hermético y agresivo para enviar un mensaje claro a su entorno: no os acerquéis, soy peligroso. En cambio, Rufus cultivaba un aspecto muy atractivo, más colorista, siempre muy elegante, siempre perfumado, con una sonrisa amplia y acogedora bien dispuesta para los conocidos y aún más extremada para los extraños. Un aspecto que invitaba a acercarse a él, a tratar con él de cualquier tema, a confiar en él para cualquier asunto o negocio. Al aproximarse quizá pudieran detectar que era todo fachada, pero entonces ya sería tarde, ya habría conseguido su propósito.

Rudolf Obramovich, Rufus, era blanco como el papel de fumar, rasgos regulares y una piel transparente y delicada. Sus ojos eran de un azul casi celeste. Si sólo lo mirabas, podías tener la impresión de que era un sujeto agradable, quizá demasiado preocupado por su aspecto. Parecía un buen tipo y sus modales eran tan refinados que constituían su mejor tarjeta de visita. Pero en cuanto abría la boca bastaba un minuto para saber que te convenía permanecer en guardia en su presencia. Rufus decía ser de origen ruso, aunque contaba tantas historias y tan contradictorias que era difícil discernir si era sincero o si te estaba embaucando. Según él, sus padres eran originarios de un pueblecito cercano a San Petersburgo, aunque él había nacido en Nueva Jersey, donde todavía vivía parte de su familia. No sabía ruso, apenas unas cuantas palabras y frases, pero, cuando le convenía, hablaba con un marcado acento ruso para confundir a sus interlocutores.

Paul lo conoció por trabajo. A raíz de su primera exposición, un editor le ofreció publicar un libro, pero necesitaba más fotografías para que el volumen tuviera sentido, y además le preguntó si contaba con las autorizaciones de las personas que aparecían en esas imágenes. El fotógrafo se sorprendió ante esa petición, de hecho ni siquiera sabía cómo se llamaban la mayoría de sus anónimos personajes. «No nos podemos arriesgar a una demanda—le aclaró el editor—, basta con que uno de esos tipos se vea en el libro, o se entere un pariente lejano, para que nos lluevan las querellas». A Paul todo aquello le pareció sumamente complejo y estuvo a punto de desistir. Fue entonces cuando el editor le dijo que necesitaba un ayudante y le presentó a Rudolf Obramovich.

Rufus era más la mano derecha que el ayudante del fotógrafo; estaban juntos desde finales de 1997. Se ocupaba de organizar la logística de los reportajes, de tramitar los permisos en la administración correspondiente, e incluso a veces le hacía de mánager, aunque Paul no quería ni oír hablar de un mánager. Rufus tenía una pasión oriental por la ropa y la elegancia, vestía como un dandy, con trajes de aire deportivo y corbata, guantes, largos abrigos en invierno, y sobre todo tenía debilidad por los zapatos, calzaba siempre unos modelos carísimos que debía de adquirir de contrabando o que, como mínimo, eran de procedencia dudosa. Tenía también una curiosa manera de andar: caminaba casi de puntillas, apoyando lo mínimo posible el tacón del zapato.

—Tú eres un hombre llave—se sinceró cuando aceptó trabajar para Paul—. Como tu ayudante tendré acceso natural a un montón de personas e instituciones con las que podré hacer otros negocios. Cuando no eres millonario, los contactos son la clave en esta ciudad, una persona vale lo que valen los contactos que tiene en su agenda. Dime, ¿quién se pone al teléfono cuando llamas a una revista como Esquire: el director, el director de arte, el jefe de la sección de cultura, un redactor o la becaria de la recepción? En esta ciudad hay mucha gente que ya no es nadie, pero en su agenda todavía conservan teléfonos personales, domicilios particulares, y viven muy bien de conectar a una persona que tiene una necesidad con otra que puede satisfacerla. Es así de fácil, pero únicamente está al alcance de unos pocos.

Rufus aceptó trabajar para Paul porque adivinó enseguida que le resultaría cómodo. En teoría le dedicaba sólo media jornada y el sueldo que cobraba apenas le solucionaba sus problemas de supervivencia, pero sobre todo le permitía conocer a gente, mucha gente, con la que hacía otros negocios, unos legales y otros que pisaban esa delgada y serpenteante línea que depende de una interpretación más o menos generosa de la legalidad, y además le permitía conocer mujeres.

—Mi abuelo era un hombre desalmado—contaba Rufus—: estuvo varias veces en prisión a causa de su carácter violento, dejó más de veinte hijos ilegítimos en las aldeas de la región, muchos de ellos producto de violaciones. Cuando llegó a Nueva Jersey ya era un hombre muy mayor, no podía trabajar, se quedaba todo el día en casa y a mí me dejaban a su cuidado. Yo le temía, evitaba cruzarme con él, rehuía mirarlo, en su presencia no me atrevía ni a respirar. Fue un martirio que duró más de un año, hasta que murió mientras dormía, porque estoy seguro de que la muerte no se atrevió a mirarlo a los ojos. De vez en cuando se volvía aún más taciturno, apretaba los ojos y los labios como si algo le quemara por dentro, siempre pensé que quizá era el remordimiento, pero puede que sólo fuera una buena úlcera, y para apaciguar ese ardor se bebía tres o cuatro grandes vasos de vodka. Entonces me llamaba a gritos y yo acudía temblando y me plantaba delante de él rehuyendo su mirada torva. Mi abuelo, que seguramente no había sonreído en su vida, me acariciaba la cabeza, me abrazaba y me sentaba en sus rodillas y, como si fuera una cancioncilla o un cuento tradicional, me repetía primero en ruso y luego en un inglés muy primario lo que debía de ser su credo:

»Tener dinero, y si no lo tienes, deberlo.

»Ser inteligente, y si no lo eres, callar siempre.

»Ser hermoso, y si no lo eres, parecerlo.

»Tener poder, y si no lo tienes, vivir a su sombra.

Sonó el timbre del apartamento, tres veces, dos toques iniciales cortos y un tercero más sostenido que identificaban perfectamente a la persona que esperaba al otro lado de la puerta. Antes de abrir, Paul Knobel lanzó una mirada rápida hacia la cocina, allí un aparato absurdo clavado en la pared indicaba la hora: 19:17; el día de la semana: sábado; el del mes: octubre 18, e incluso la temperatura interior y exterior, y ofrecía todos esos datos en un tono amarillo verdoso deprimente. Era Sarah Norton, tal y como había supuesto. Le franqueó la entrada, y Sarah, que venía cargada con dos bolsas de papel en los brazos, entró resuelta, como quien toma posesión de un espacio conocido. Paul se quedó en la puerta y echó un vistazo rápido al rellano, extrañado al verla aparecer sola.

—¿Cómo has entrado en el edificio?—le preguntó.

—La puerta de la calle estaba abierta—respondió ella mientras entraba—, debe de haber quedado mal encajada. Vais a tener que hacer arreglos en el edificio—se burló—, el ascensor tampoco funciona, se ha quedado atrapado entre la primera y la segunda planta y he tenido que subir a pie. Por cierto, me ha parecido que se oían voces en tu estudio, pero he pensado que debía de ser Rufus y no me apetecía verle.

Paul se alarmó tanto que la dejó plantada, cogió al vuelo su chaquetón y salió corriendo escaleras abajo.

—¡Espera ahí!—le gritó desde el rellano del tercero—. No te muevas—insistió.

Y por supuesto consiguió asustar a la modelo. Entró en tromba en su estudio, la puerta estaba ajustada, desde la entrada percibió un pequeño resplandor que provenía del plató. Se detuvo a un metro escaso de una pequeña fogata, decidiendo cómo debía actuar, pues alguien había apilado papeles y fotografías que ardían junto a una garrafa de gasolina. Tras un instante de vacilación se quitó el chaquetón y golpeó las llamas hasta que consiguió sofocar el fuego. Apartó la garrafa y cuando le pareció que podía levantarla sin riesgo de quemarse se la llevó al baño. No era gasolina, sólo agua teñida de azul, al parecer todo aquel despropósito era un simple aviso. De regreso a la sala examinó el mensaje que le habían dejado en la pared recién pintada: TENDREMOS MÁS SUERTE LA PRÓXIMA VEZ, estaba escrito con furiosas letras rojas. Paul recorrió el estudio, incluida la sala de control, revisó la vitrina con las viejas cámaras que coleccionaba y comprobó que no hubiera más daños. Recordó entonces que su novia, o la que él creía ya su exnovia, Sarah, se había quedado sola y que debía de estar inquieta, así que cerró la puerta como pudo y regresó a su apartamento.

—¿Qué ha sucedido?—le preguntó ella al verle regresar alterado—. Si llegas a tardar un minuto más habría avisado a la policía.

—Nada—dijo, y forzó una sonrisa—, ha sido una falsa alarma, los operarios se han dejado algunas luces encendidas y aparatos muy caros colocados de cualquier modo. Pero dejemos eso. —Paul dio una palmada y se esforzó por parecer más animado—. ¡Qué sorpresa, Sarah, no te esperaba!

La modelo se había quedado clavada en la sala, con su enorme bolso de Gucci todavía colgado en bandolera. Señaló levemente hacia las bolsas de papel que había dejado en la cocina:

—He traído la cena—comentó aliviada mientras se quitaba el abrigo y lo arrojaba de cualquier modo sobre una silla.

Llevaba un pantalón de pana fina de color beige y un jersey del mismo color con difusas manchas verdes. Con el dorso de las manos aireó su media melena de un rubio trigueño. Paul la contempló abiertamente. Nunca había salido con una mujer más guapa y dulce. Sus rasgos eran delicados como los de una muñeca. Tenía la nariz ligeramente elevada y ese rasgo injusto componía un gesto de altivez indeseado, como si sintiera cierto disgusto ante cualquier cosa que tuviera delante. Sarah giró en redondo no tanto para exhibirse como para echar un vistazo a su alrededor, como si buscara cambios que delataran el paso del tiempo.

Ese apartamento había sido estudio y vivienda antes de que el fotógrafo pudiera acondicionar el de la segunda planta del edificio. Era un loft de unos ochenta metros cuadrados, con un solo dormitorio, un baño, un trastero repleto de cajoneras para archivo fotográfico, un lavabo pequeño reconvertido en cuarto oscuro para revelado y una sala muy amplia que tenía forma de ele. La cocina y la sala formaban un único espacio, separadas por un murete de ladrillo visto y un mostrador de gruesa madera de roble. Paul no siguió a Sarah a la cocina, se quitó el chaquetón ligeramente chamuscado y volvió a la sala donde había colgado varias filas de fotografías. Excepto una, todas estaban tapadas con papel de embalar marrón.

La modelo pudo comprobar que el apartamento seguía igual; se veía más amplio de lo que era en realidad porque estaba prácticamente vacío. No es que la decoración siguiera un estilo minimalista, sólo que no estaba decorado y era así por principios, por la necesidad del fotógrafo de mantener cierto desapego hacia las cosas materiales. Las paredes de la sala, de color crudo, estaban prácticamente limpias, ni siquiera se había molestado en colgar alguna de sus obras. El dormitorio era más acogedor, pero ella no se atrevió a verificarlo inmediatamente. Allí Paul había colgado tres cuadros: una pintura de Edward Hopper, un original valiosísimo; una fotografía también original de un artista hispano, García-Alix; y otra fotografía de Walker Evans, una copia vintage que muestra el interior de una cafetería. Esa elección, al margen de que el cuadro de Hopper fuera una herencia de su madre, respondía a una determinada concepción del arte y de la vida, a otra declaración de principios. «Para poder moverse libremente hay que viajar con poco equipaje», solía decir; o bien: «Para poder alzar el vuelo fácilmente deben importar pocas cosas». Era una frase inspirada en otra más contundente que empleaba la asistenta de su madre: «Las aves pesadas—solía repetir la señora Moö—se quedan en tierra y se domestican».

Había una fotografía más en ese dormitorio, pero no tenía nada que ver con las otras imágenes, ni en el fondo ni en la forma. Ni siquiera estaba enmarcada, Paul se había limitado a pegarla en el espejo del armario. Era una foto que parecía una ampliación, por el grano grueso y porque la imagen había perdido nitidez. Se trataba de un paisaje, una pequeña playa resguardada en la que una mujer tomaba el sol sentada en una silla plegable, el azul del mar ocupaba casi dos tercios de la imagen. La primera vez que le preguntó, Paul se mostró reacio a hablar de esa foto. «En efecto—le dijo—, es una ampliación de una fotografía corriente, tomada con una Polaroid». En cambio, para glosar a Hopper, a Evans y a García-Alix se había tomado todo el tiempo del mundo. «Es mi madre—fue su respuesta a la insistente pregunta de Sarah sobre la enigmática señora de la playa—. Ése era su rincón favorito en Martha’s Vineyard, le gustaba pasar las tardes allí, leyendo o meditando». Hubo más preguntas, porque, quizá sin pretenderlo, con sus respuestas cerraba una puerta y abría un ventanal. «No, no es que mi madre haya cambiado de parecer—precisó Paul—, ese lugar sigue siendo muy acogedor. Norma murió hace unos diez años».

—No será una cena espectacular—le anticipó ella—, no te hagas ilusiones. He traído tomates, rúcula, peras, piñones, pasas y parmesano para una ensalada. También he comprado ravioli con trufas y gorgonzola. Y una botella de Chianti. —Aunque Sarah sabía que él era abstemio, le pareció que en la cena no podía faltar un poco de vino. Y más, si llegado el momento, se atrevía a proponerle un brindis de celebración—. Los tomates son biológicos, me han costado más de dos dólares cada uno, ¿no te parece un abuso? Quizá nos equivocamos de profesión, ¿no crees? Tener un huerto debe de ser mucho más rentable que hacer fotografías. Varias de mis amigas están poniendo mini huertos ecológicos en sus terrazas, ¿te lo puedes imaginar? La pasta es fresca—continuó—, pero no tenían mi favorita. ¿Quieres creer que se habían acabado todas las existencias de mezzalunas con gorgonzola? El vendedor debe de haber notado mi gesto de contrariedad, porque me ha ofrecido una bandeja congelada, ¿no es extraordinario? Te molestas en ir hasta Balducci’s para buscar pasta fresca y te la ofrecen congelada. ¿Te parece que prepare ya la cena?, ¿habrás acabado hacia las ocho?

Paul no respondió, y si lo hizo sus palabras no llegaron a la cocina, pero ella había extraído ya todos los productos de las bolsas, se había puesto un delantal que supo dónde encontrar y empezó a preparar la ensalada. Unos minutos más tarde abrió las puertas y los cajones de los armarios de la cocina, extrajo de allí platos de plástico, vasos de plástico, cubiertos de plástico, bandejas de papel, servilletas de papel…

—¿Cuándo te vas a decidir a comprar una vajilla de verdad? Si me prometes que la usarás, estoy dispuesta a regalarte una por tu cumpleaños, o por Acción de Gracias, si no quieres esperar tanto. Todo este plástico no es un buen atrezo para una cena romántica.

Sarah se desplazó hasta el lugar en el que Paul permanecía de pie analizando las imágenes. En su mayoría eran fotografías de tamaño medio, de unos treinta por cuarenta centímetros, en blanco y negro, estaban colgadas en tres hileras de seis fotos. La modelo conocía el ritual: antes de destapar una fotografía había que tapar la anterior, era un movimiento imprescindible para evitar una posible contaminación, es decir, para que la fuerza de una imagen no condicionara la mirada sobre la siguiente. La superior mostraba un andén vacío de una estación de metro, o prácticamente vacío, porque en la segunda fotografía de la serie podía verse una persona; en la tercera, dos, una en cada extremo del andén; en la cuarta, otra vez una sola persona; en la quinta había algunos grupos; en la sexta podían verse los dos andenes vacíos. En la hilera siguiente había una serie de imágenes del inmenso vestíbulo de la estación central, también vacío o con algún que otro pasajero. En las fotografías de la hilera inferior aparecían diversos lugares: el patio de butacas de un teatro, la grada de un estadio, la pista de patinaje del Rockefeller Center, la zona peatonal del puente de Brooklyn, la acera desierta de una avenida cualquiera al anochecer, una autopista con todos los carriles vacíos. El denominador común de esas fotografías era la ausencia de gente o su escasa presencia. Había algunos textos y Sarah los leyó en voz alta: «Premeditada ausencia», decía uno; «Fría y larga espera», señalaba otro; y el tercero: «La huella de su ausencia».

—¿Qué significan?—le preguntó.

Paul sostenía una caja de pinturas en la mano izquierda y varios pinceles planos en la derecha. De vez en cuando se acercaba a alguna foto y recuadraba en rojo una figura humana, o trazaba una línea gruesa amarilla en la parte inferior de otra imagen, como si quisiera marcar una línea de corte.

—Nada—respondió al fin—, sólo lo que puedes ver.

—No empieces con tus evasivas—replicó ella—, estas fotografías responden a un patrón, así que explícame qué pretendes.

—Busco los grandes espacios abiertos y cerrados de la ciudad, esos espacios que convocan encuentros fortuitos—comentó él sin ningún énfasis—. Rufus los llama «praderas de asfalto». A mí esa expresión me resulta demasiado ampulosa y hueca—continuó como si estuviera respondiendo a una nueva pregunta que Sarah no había llegado a formular—. Son pruebas—dijo restándoles importancia—, estoy en la fase exploratoria, así que te ruego que no seas muy severa con ellas.

El fotógrafo dejó las pinturas y el pincel sobre la mesa, ocasión que ella aprovechó para abrazarlo, buscar sus labios y besarlo apasionadamente.

—Te he echado de menos—dijo.

Se besaron de nuevo. Paul se preguntó si él había sentido nostalgia de los besos de Sarah. ¿Cómo debe de ser la añoranza de un beso? ¿Tienen los besos sabor o color? ¿Se puede sentir nostalgia de unos besos que todavía no has compartido?