C.R.E.D.O. E-Book

6,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

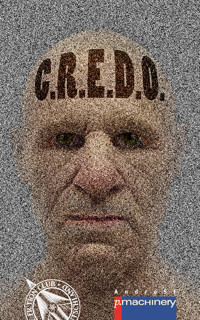

In der Vergangenheit brachte die Science-Fiction einige herausragende Werke hervor, die die religiöse Thematik aufgriffen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich »A Cantacle for Leibowitz« von Walter M. Miller jr., Michael Moorcocks »I.N.R.I.« oder Gore Vidals »Messias«. Dass STAR WARS mit der »Macht« eine religiöse Konnotation hat, liegt auf der Hand. STAR TREKs »Deep Space Nine« nutzt eine stark religiös und spirituell ausgerichtete Kultur als Handlungselement: die Bajoraner. Ein ähnlicher, wenn auch deutlich pantheistischerer Ansatz prägt die »Avatar«-Filme der jüngeren Vergangenheit. Trotz der »Science« im Namen des Genres scheint kein Widerspruch zu existieren, obwohl sich das wissenschaftliche und das magische (religiöse) Weltbild fundamental widersprechen; zumindest, was den Denkmodus angeht. Letztendlich ist es der Inbegriff des Kulturkampfes. Das Thema ist unverändert aktuell, man muss sich nur umsehen. Unsere Autoren haben sich mit Engagement der Religiosität angenommen und die Ergebnisse sind vielfältig. Der eine oder andere ketzerische Gedanke wird sich dabei wohl eingeschlichen haben. Und am Ende ist es eine Frage des Glaubens – Titelbild von Rainer Schorm

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Karl-Ulrich Burgdorf & Rainer Schorm (Hrsg.)

C.R.E.D.O.

Karl-Ulrich Burgdorf & Rainer Schorm (Hrsg.)

C.R.E.D.O.

AndroSF 201

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: Mai 2024

p.machinery Michael Haitel

Titelbild: Rainer Schorm

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 393 2

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 726 8

Rainer Schorm & Karl-Ulrich Burgdorf: Credo ergo sum

»Götter sind Vagheiten, die durch Kult präzisiert werden.«

Peter Sloterdijk: »Den Himmel zum Sprechen bringen«

Dass gerade gläubige Menschen den Glauben dem Wissen überordnen, ist nicht überraschend. Immerhin erhebt Religion jeder Art einen Absolutheitsanspruch – und somit Unterwerfung. Glaubenssysteme scheinen einen festen Grund zu liefern, auf dem man ohne große Denkakrobatik sein Leben verbringen kann. Keine Unsicherheiten oder gar Zweifel. Das wäre Häresie, ketzerisch. Es hat einen guten Grund, warum beispielsweise das Christentum mit internen Häresien und Ketzern unduldsam war und sie bis aufs Blut bekämpfte – oft genug ihm wahrsten Sinne des Wortes. Ob Waldenser, Katharer, Arianer oder Gnostiker, sie wurden ausgemerzt, wo und wann immer das möglich war. Dem Heiden gegenüber war eine gewisse Nachsicht immerhin möglich.1

Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, dies gilt keineswegs nur für Buchreligionen, obwohl es in deren Fall sogar geschrieben steht. Wer wäre vermessen genug, einer göttlichen Offenbarung Widerstand entgegenzusetzen? Sloterdijk nutzt den Begriff »Vagheiten«, was bedeutet, dass eine Unschärfe vorhanden ist. Die Autorität wäre also grundsätzlich angreifbar, gäbe es da nicht den Ritus, der die Vagheit kompensiert. Einen Ritus durchzusetzen ist relativ einfach – und die Konzentration des Gläubigen wandert von der unzureichenden Grundlage zum technokratischen Ablauf. Das Credo wird damit zu einem letztendlich glaubensbürokratischen Vorgang, der nicht infrage gestellt werden darf.2

… was natürlich dennoch mit schönster Regelmäßigkeit geschieht, und dann zeigt das totalitaristische Glaubenssystem, wozu es fähig ist.

»Tut nichts, der Ketzer wird verbrannt!«3

Bücher, so sie nicht von göttlicher Autorität diktiert wurden, neigen häufig dazu, ketzerisch zu sein, und so macht deren Verbrennung sehr schnell klar, dass auch Denksysteme, die man nicht automatisch den Religionen zuordnet, dazugehören. Kommunismus, Nationalsozialismus und andere, zählt man zu Recht zu den sogenannten »verkappten Religionen«4. In einem so betitelten Buch arbeitete sich Carl Christian Bry an diesem Phänomen ab. Gerade dieser Autor hätte einen deutlich größeren Bekanntheitsgrad verdient.

Die klassischen Religionen haben seit dem zwanzigsten Jahrhundert also Konkurrenz bekommen. Die neueste Entwicklung ist die Klimareligion, die alle Symptome aufweist. Von einer kindlichen Prophetin (Greta Thunberg), bis zu Predigern wie etwa Luisa Neubauer. Es gibt Ernährungsvorschriften, die den Konsumenten Richtung Veganismus drängen – im Übrigen eine Mangelernährung, die für Kinder dezidiert nicht empfohlen wird. Sogar die Sexualität wird mit Unsicherheiten überladen, vom Gendern, der Predigt der LGBTQIA+-Identität und sogar der Ansicht, dass Fortpflanzung an sich dem Klima schade. Fortpflanzungsverweigerung als moralischer Imperativ? Zölibat reloaded, 4.0. Da klopft sich die Evolution vor Lachen auf die Schenkel.

Der Zugriff auf Ernährung und Sexualität ist eine Spezialität totalitärer Denksysteme. Den Menschen auf dieser Ebene schuldig zu sprechen, ist ein effektives Mittel ihm ein dauerhaft schlechtes Gewissen zu verschaffen. Bringt man sich dann selbst als Erlösermaschine ins Spiel, ist die Kontrolle gesichert.

Übrigens atmet der Mensch täglich sage und schreibe dreißig Kilogramm CO2 aus – das sind dreißig Kilo Schuld am Tag. Beste Voraussetzungen also für eine neue Erbsünde. Atmen, essen und Sex werden zu handfesten Vorwürfen.

Hier beißt sich dann die Katze in den Schwanz und wir kehren zum Ausgangspunkt zurück. »Glauben heißt nicht wissen … und wer nichts weiß, muss alles glauben.« 5

Bisher war die europäische Aufklärung die erste geistige Bewegung, die hierzu einen Gegenpol bildete. Ob sie auf Dauer Erfolg haben wird? Wer kann das wissen?

Denn man hat dieser Tage den Eindruck, dass das Credo »Ich glaube, also bin ich!« mit aller Macht zurückkehrt. Und wie immer wird es auch positive Aspekte geben. Wann wäre das jemals anders gewesen?

In der Vergangenheit brachte gerade die Science-Fiction einige herausragende Werke hervor, die die religiöse Thematik aufgriffen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich »A Cantacle for Leibowitz« von Walter M. Miller jr. (»Lobgesang auf Leibowitz«), Michael Moorcocks »I.N.R.I« oder Gore Vidals »Messias« – sowie das Spätwerk eines Philip K. Dick. »The Three Stigmata of Palmer Eldritch« (»LSD-Astronauten«) gilt als erster Roman, der religiöse Bezüge zeigt. Die Ausweitung in der »Valis«-Trilogie steht am Ende seiner Karriere und bezieht gnostische Vorstellungen mit ein. Trotz der »Science« im Genrenamen scheint hier kein Widerspruch zu existieren; das mag daran liegen, dass die Perspektive auf die Religion häufig ein wenig zu naiv scheint. Galileo Galilei hätte hierzu sicher einiges zu sagen.

Dass STAR WARS mit der Macht eine religiöse Konnotation hat, liegt auf der Hand. STAR TREKs »Deep Space Nine« nutzt eine stark religiös-spirituell ausgerichtete Kultur als Handlungselement: die Bajoraner. Ein ähnlicher, wenn auch deutlich pantheistischer Ansatz prägt in jüngerer Vergangenheit die »Avatar«-Filme. Das Thema ist unverändert aktuell.

Unsere Autoren haben sich mit Engagement der Religiosität angenommen und die Ergebnisse sind vielfältig. Der eine oder andere ketzerische Gedanke wird sich wohl eingeschlichen haben. Unser besonderer Dank gilt unserem Verleger, der uns in restriktiven Zeiten eine Bühne bietet. Nun sollen unsere Autoren selbst das Wort bekommen. Das freie Wort.

Auch wenn das kaum zu glauben ist …

Rainer Schorm/Karl-Ulrich Burgdorf

Freiburg, April 2024

Anmerkungen

1Sehr erhellend dazu: Hubert Schleichert »Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren«. C. H. Beck, München, 1997.

2Ähnlichkeiten zur aktuellen Klimareligion sind keineswegs zufällig. Richard Parncutt, ein Musikwissenschaftler, tätig an der Universität Graz, hielt die Todesstrafe für Klimaleugner für angemessen.

3Frei nach Lessing aus »Nathan der Weise«, IV.2. »Tut nichts. Der Jude wird verbrannt.«

4Carl Christian Bry »Verkappte Religionen«, Ehrenwirth-Verlag, München, 1979

5Marie von Ebner-Eschenbach: »Aus: Schriften. Bd. 1, Berlin: Paetel. 1893. S. 21 Aphorismen.«

C.R.E.D.O.

Can Reality Extinct Dominant Order

Crēdō,

Substantivierung von lat. crēdō ›ich glaube‹ (lat. crēdere ›glauben‹), dem ersten Wort des apostolischen wie des in der Messe gebeteten nicäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnisses. In neuerer Zeit vielfach auch in allgemeinem Sinne ›Glaubenssatz, Glaubensbekenntnis, Glaube, Überzeugung‹.

Monika Niehaus: Eine einzige Frage

Posaunen schallten, Fanfaren erklangen, Schalmeien schlugen. Aus den sich öffnenden Gräbern kletterten noch ein wenig steif die wiederauferstandenen Toten und schlangen sich schamhaft die Laken um die Lenden, die die Engel ihnen reichten.

Es war der Tag des Jüngsten Gerichts. Gottvater, an seiner Seite der Menschensohn und, über beiden schwebend, der Heilige Geist, ließ seinen Blick über die Schar der angetretenen Sünder gleiten.

Und Gott sprach: »Ich will Gerechtigkeit üben gegen jedermann, dass einem jeden vergolten wird nach seinen Werken.«

Die Schar der Engel jubelte und applaudierte; einige riefen »Hosianna«, andere schlugen ein paar Akkorde auf der Harfe.

Es galt, die Getreuen von den Ungetreuen zu scheiden, eine anstrengende Arbeit, und der Tag des Jüngsten Gerichts neigte sich schon seinem Ende entgegen, als ein älteres Paar vor Gottes Thron trat und sich ehrfürchtig verneigte.

Gott war zwar allwissend, aber er griff dennoch zu der Tafel, die ein Engel ihm reichte. So eine Gedächtnisstütze war gelegentlich doch hilfreich. »Nun, mein Sohn«, wandte er sich an den bärtigen Mann, »ich sehe, dass du und dein Weib immer zu den Getreuen gehört haben, die meinen Geboten gefolgt sind.«

Die Angesprochenen verneigten sich erneut.

»Wie heißt du, mein Sohn?«, wollte Gott wissen, dem nach einer Verschnaufpause und ein wenig Konversation zumute war. »Und was war dein Beruf?«

»Hiram, oh Herr, und das ist meine Frau Rama!«, antwortete der Gefragte. »Zu Lebzeiten war ich Hirte und hütete meine Schafe auf den Weiden von Bethlehem. «

»Ah … « Gott neigte interessiert sein Haupt. »Ich sehe, dass du gerade zu der Zeit in Bethlehem gelebt hast, als mein Sohn dort geboren wurde.«

»Das stimmt, oh Allgütiger, und mir war die große Ehre zuteil, ihm als einer der Hirten in jener Nacht im Stall zu huldigen.«

»Wie schön! Und jetzt werdet ihr in mein Reich einziehen…« Gott machte eine freundliche Handbewegung, die klar als Entlassung zu verstehen war.

Der alte Hiram drehte sich um, doch Rama zögerte. »Wenn du erlaubst, oh Herr, ich hätte eine einzige Frage …«

»Ja?« Gott lächelte gütig. Der Menschensohn lächelte gütig. Die Taube gurrte, ebenfalls gütig.

»Damals in Bethlehem hast Du Joseph angewiesen, er möge mit Deinem neugeborenen Sohn vor den Häschern des Herodes fliehen …« Rama knetete ihre Hände. »Wäre es dir nicht möglich gewesen, auch uns zu warnen, dass auch wir unserenkleinen Sohn vor den Mördern hätten retten können?«

Der Menschensohn hielt den Blick gesenkt. Die Taube hatte ihren Kopf tief im Gefieder versteckt.

Und Gott schwieg.

Michael Tinnefeld: Gott, nicht für jeden geeignet

Die AZZURRA erreichte den Rand des Promessa-Planetensystems, und eine unangenehme Körperempfindung kroch durch Siddhies Brustraum.

Dieses Ziehen zwischen Magen und Speiseröhre kannte sie seit Kindheit und Jugend. Als es ihr endlich bewusst geworden war und sie gelernt hatte, darauf zu hören, hatte es sie in ihrer gewalttätigen Familie, später im rau zugehenden Internat und ihrer halbkriminellen Clique mehrmals vor gefährlichen Situationen bewahrt. Siddhie war davon überzeugt, dass es ihr einige Male sogar das Leben gerettet hatte. Obwohl das bei Was-wäre-wenn-Fragen immer schwierig zu sagen ist.

Auf der bisherigen Mission war nicht viel Aufregendes passiert. Seit zwei Monaten flog die AZZURRA durch den benachbarten Sagittarius-Arm der Milchstraße, um die weiter entfernten, jungen Sternenreiche zu besuchen. Die drei planetaren Staaten Terxes, Potun und Lecharsum lagen hinter ihnen.

Vordergründig diente der Flug der Unterhaltung diplomatischer Beziehungen und dem Nachschub von seltenen Ersatzteilen und Erden, sofern diese nicht zu viel Platz im vergleichsweise kleinen Frachtraum einnahmen. Der Gleiter hatte auch einige familiäre Geschenke an Bord, wo Verwandte auf Terra zurückgeblieben waren.

Offiziell handelte es sich bei der AZZURRA um einen aus öffentlichen Geldern finanzierten Gleiter der Erdregierung. Inoffiziell war es eine Sondermaschine zum Zwecke militärischer Aufklärung in den ehemaligen, äußeren Kolonien. Sie maß in Metern genauso viel, wie Siddhie an Jahren zählte: fünfunddreißig.

Thomas, der momentane Chefpilot, liebte die schnittige Form des Schiffs, genau wie sie selbst, vor allem seine stromlinienförmige Bauweise, wobei diese erst beim Atmosphärenflug eine Bedeutung erlangte. Gerade das Navigieren durch stürmische Luftschichten offenbarte die wahren Fähigkeiten eines Piloten. Herz und Wissen, Leidenschaft und kühles, schnelles Handeln.

Siddhie hatte ihre Künste bei den letzten beiden Planetensystemen unter Beweis stellen dürfen. Insbesondere die Landung auf Potun hatte alles von ihr abverlangt, da ein gigantischer Schneesturm über die Hauptstadt hinweggefegt war.

Beim Anflug in das Promessa-System ließ sie Thomas den Vortritt.

»Was hältst du von der Sache?«, platzte es aus Siddhie heraus. Es war allgemein bekannt, dass Thomas während des Navigierens nicht gern gestört wurde, selbst wenn es am Rande des Systems keiner besonderen Aufmerksamkeit bedurfte.

»Hm.«

Sie war sich sicher, dass er genau wusste, was sie meinte. »Sonst bist du doch von uns beiden derjenige, der noch hinter dem harmlosesten Gerücht eine allumfassende Verschwörung sieht, die die Vernichtung der Erde zum Ziel hat!«

Er ging nicht auf ihre Provokation ein. »Du meinst die Sache mit der Gottesherrschaft?«, fragte er ruhig. Seinen Blick hielt er starr auf den holografischen Flugkorridor gerichtet. Noch war die Zeit nicht gekommen, die Bugverschalung zu öffnen und auf Sicht zu fliegen.

Ihr lag ein Was sonst? auf der Zunge. Stattdessen ballte sie die Fäuste, was ihr dabei half, mit einem gepressten, aber beinahe freundlichen »Ja« zu antworten.

Thomas wiegte den Kopf hin und her. »An eine Verschwörung, die die Vernichtung der Erde zum Ziel hat, glaube ich nicht. Dahinter könnte alles Mögliche stecken. Ein größenwahnsinnig gewordener Despot. Eine größenwahnsinnig gewordene KI. Die Vergeistigung sämtlicher Einwohner und deren Zusammenschluss zu einer Superintelligenz, die natürlich ebenfalls größenwahnsinnig geworden ist. Die Vergiftung oder Beeinflussung der Bevölkerung mit Drogen. Eine Invasion durch technisch überlegene Fremdwesen …«

»Und da bleibst du so ruhig?!«

Er wendete den Kopf und grinste sie an. Mist! Er hatte sie auf den Arm genommen.

Das Ziehen in ihrem Magen nahm zu. »Sollten wir nicht besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen?«

»Nein«, bestimmte er. »Erstens ist unsere Offensivbewaffnung bewusst auf ein Minimum beschränkt, damit wir den diplomatischen Anschein wahren können, auch bei Tiefenscans. Aber das ist dir natürlich bekannt. Zweitens wüsste ich nicht, welche zusätzlichen Maßnahmen wir ergreifen sollten. Du etwa?«

Siddhie kaute auf ihrer Unterlippe. Da sie keinerlei Anhaltspunkt hatten, was es mit der Meldung auf sich hatte, war es nicht mehr als ein Gerücht. Sie benötigten weitere Informationen.

Sämtliche Kommunikationskanäle zwischen Ilitha und der Erde waren ungestört, soweit sich das technisch feststellen ließ. Es gab keine Hinweise auf eine Unterdrückung der Bewohner. Die Statistiken in Bezug auf Diebstahl, Morde oder andere Verbrechen waren unauffällig. Wenn die Zahlen stimmten, waren Delikte seit einigen Jahren sogar deutlich rückläufig. Es gab keine wirtschaftliche Krise, niemand litt unter Hunger. Dem Augenschein nach florierte die kleine planetare Gesellschaft, die Menschen waren zufrieden.

»Wenn wir hier offen mit einer militärischen Streitmacht aufkreuzen«, fuhr Thomas fort, »verschrecken wir mögliche Despoten oder Unruhestifter, und sie tauchen in den Untergrund ab, bevor wir Piep sagen können. Erinnere dich bitte an Lupus 3! Und falls tatsächlich alles in Ordnung ist – wie stünden wir dann da? Wäre es sinnvoll, uns als Bedrohung wahrzunehmen?«

Nein, natürlich nicht!

Die AZZURRA passierte in gebührendem Abstand die Sonne des Systems, ein Hauptreihenstern der G-Klasse, von ähnlicher Größe und Helligkeit wie Sol. Siddhie betrachtete in einem der Holos eine grüne Falschfarbendarstellung der körnig wirkenden Sonnenoberfläche. Eine Protuberanz löste sich scheinbar träge und reckte sich wie ein Finger der AZZURRA entgegen, die in sicherem Abstand passierte. Die Messwerte zeigten nichts Ungewöhnliches. Dennoch zog sich ihr Magen erneut zusammen – wie bei einer unguten Vorahnung.

Siddhie war Thomas in allen Belangen gleichgestellt, aber es musste in jeder Schicht nun mal einen Chefpiloten geben, der in kritischen Momenten seine Entscheidungen durchsetzte. Schließlich wollte man die leistungsschwache, bordeigene KI nicht verwirren und lahmlegen, indem zwei gleichrangige Piloten konträre Flugvektoren vorgaben.

Ilitha war wie die Erde der dritte Planet des Promessa-Systems. Sie näherten sich mit halber Lichtgeschwindigkeit. Thomas bremste das Schiff nach zwanzig Minuten ab und öffnete die vordere Verschalung. Siddhie hob den Kopf. Eine planetare Kugel wuchs aus dem Schwarz des Alls heran. Erste Wolkenbänder kamen in Sicht. Ilitha wies Meere und Kontinente auf, in der Hauptstadt Giarda herrschte subtropisches Klima. Die Atmosphäre war ruhig.

Thomas steuerte die AZZURRA in eine Umlaufbahn und sendete einen Gruß auf der Standardfrequenz.

Ein »Herzlich willkommen, wir haben euch schon erwartet« von Stella Olsof, der Regierungschefin, war die prompte Antwort. »Gott sei mit euch!«

Siddhie kannte Stellas sympathisches Konterfei aus irgendeinem Bericht. Sie waren im selben Alter. Stella hat es weit gebracht, dachte sie, und außerdem ist sie attraktiv. Sie verglich Stellas Holodarstellung mit den eigenen Attributen: breiter Mund, schmutzigblonde Haare, Narben im Gesicht, ein paar Kilos zu viel. Siddhie fand, dass sie bei diesem Vergleich schlecht abschnitt. Vielleicht gehe ich noch als herbe Schönheit durch, dachte sie. Freunde wie Ausbilder hatten ihr gelegentlich ein bitteres Lächeln mit einem fernen Schmerz in den Augen attestiert. Was auch immer das bedeuten mochte. Sie hatte nie nachgehakt.

»… in Ordnung, wir beginnen mit dem Landeanflug«, hörte sie Thomas sagen.

Hatte sie etwas nicht mitbekommen? Die Vorschrift besagte, dass die AZZURRA für mindestens zwei Umrundungen im Orbit verbleiben musste!

Schlagartig wurde ihr bewusst, woher ihr flaues Gefühl im Magen stammte. Sie kannte Thomas als einen kritischen, zuweilen sogar misstrauischen Menschen. Er hatte ihre Bedenken mit Humor und allgemein bekannten Argumenten beschwichtigt. Und fast wäre es ihr nicht einmal aufgefallen. Nun unterschritt er um Stunden die vorgegebene Umkreisung Ilithas. Ohne Absprache mit ihr. War das jemals vorgekommen? Sie konnte sich nicht erinnern, selbst bei dem Malheur auf Lupus 3.

»Ist alles in Ordnung?« Siddhie verließ ihre Kontrollen in Thomas’ Rücken und schwang sich auf den freien Pilotensitz neben ihm. »Moment – was ist das?«

Die AZZURRA sank aus der Schwärze des Alls Ilitha entgegen. Für einen winzigen Moment sah es so aus, als umhülle eine gelblich schimmernde Membran den Planeten. Der Gleiter stürzte hinein, formte eine Art Einstülpung – und stieß hindurch, das Phänomen hinter sich lassend. Hektisch scannte Siddhie die Anzeigen. Genaueres könnten ihr nur die Kontrollen im hinteren Bereich der Pilotenkanzel zeigen. Aber dann müsste sie Thomas aus den Augen lassen.

»Hast du …?«

»Ja, habe ich«, antwortete Thomas. »Was immer das war, es hatte nicht den geringsten Einfluss auf das Schiff.« Er kontrollierte einige Anzeigen. »Keinerlei Fehlermeldungen.«

Hatte er ein Lächeln auf den Lippen? Sie konnte es von der Seite nicht eindeutig erkennen. Kam es etwa zu einem Rollentausch? War sie nun in die Rolle der Zweiflerin gerutscht? Oder wurde sie gar paranoid?

Was war das für eine seltsame Erscheinung gewesen, die Thomas nicht einmal beunruhigte?

Die AZZURRA sank weiter der Oberfläche entgegen.

Um ihrem Gefühl Rechnung zu tragen, hatte Siddhie darauf bestanden, die AZZURRA zu sichern, indem sie auf ihr verblieb. Es war keine leichte Entscheidung gewesen. Sie hatte mit sich gerungen, denn sie brannte darauf, sich in Giarda und unter den Menschen umzusehen. Sie schickte ein Heer von Nanodrohnen aus und hielt permanent Kontakt mit Thomas. Bis auf seine ungewöhnliche Unbekümmertheit und die vorzeitige Landung fand sie keinen weiteren Grund, ihm zu misstrauen.

Während der Zeit allein an Bord registrierten die Drohnen nichts Auffälliges. Siddhie fahndete gezielt nach Strahlungsarten, die mit einer etwaigen Beeinflussung der Bevölkerung und der seltsamen, planetenumspannenden Membran in Zusammenhang stehen könnten. Sowie mit ihrer inneren Anspannung. Aber sie fand nichts. Was die Membran betraf, wunderte sie sich nicht darüber. Schon beim Anflug auf den Planeten war dieses Phänomen nur optisch sichtbar gewesen. Es tauchte in keiner Messung auf. Nicht einmal geringste Artefakte waren registriert worden.

Dennoch wuchs das Unwohlsein zu einem Gefühl der Bedrohlichkeit an. Siddhie fiel auf, dass sie flacher atmete. Ihr Herz schlug schneller als sonst, sie war angespannt. Ständig checkte sie ihre Kontrollen. Manchmal sah sie sich um, als fühlte sie sich beobachtet.

Vielleicht beobachtet mich tatsächlich etwas, dachte sie, oder meine Paranoia nimmt zu. Vielleicht war das Argument, das Schiff sichern zu wollen, nur ein Vorwand, und in Wahrheit bin ich einfach schissig, rauszugehen. Vielleicht sollte ich das Wort Vorsicht schlicht durch Angst ersetzen. Offenbar hat die Angst meine sonst vorherrschende Neugierde überwogen.

Was war nur los mit ihr? So hatte sie sich zuletzt als Kind gegenüber ihren gewalttätigen Eltern gefühlt, eine Zeit, die lange zurücklag und an die sich nicht gerne erinnerte.

Thomas stattete zunächst Stella Olsof einen Besuch ab. Im Anschluss daran interviewte er Giovanni Matteo, den hiesigen Kulturreferenten, der auch für religiöse Belange zuständig war. Thomas stellte dabei durchaus kritische Fragen, was Siddhie mit Zufriedenheit zur Kenntnis nahm und sie ein Stück weit beruhigte. Schließlich sprach Thomas auf dem zentralen Marktplatz wahllos Bewohner an, die sich ausnahmslos offen, auskunftsfreudig und freundlich zeigten. Die Aussagen ähnelten sich, ohne dass Siddhie einen Anhalt für Manipulation oder Beeinflussung fand.

Gott habe vor zwölf Jahren seine Herrschaft hier errichtet. Seitdem sei die Bevölkerung zufrieden. Es gebe keine ernsthaften Konflikte mehr, die Wirtschaft floriere, und die Menschen glaubten an ihre Unsterblichkeit. Oder an die Auferstehung nach dem Tode. Das war in den Aussagen nicht genau zu unterscheiden.

Das mit den zwölf Jahren kommt hin, dachte Siddhie. Der letzte Besuch von der Erde fand vor achtzehn Jahren statt. Und die erste Meldung über die vorgebliche Gottesherrschaft erreichte vor einigen Jahren Terra.

»Warum gibt es keine Kirchen oder sonstigen Einrichtungen, um Gott zu preisen?«, fragte Thomas eine Passantin.

»Weil Gott da ist«, antwortete diese strahlend. »Kirchen brauchte man in der Vergangenheit doch nur in den Abwesenheitszeiten Gottes, oder nicht?« Die winzige Drohne projizierte ein klares Abbild der jungen Frau.

Siddhie machte sich eine geistige Notiz. Über diese Antwort wollte sie später nachdenken, vielleicht sogar recherchieren. Gespannt lauschte sie weiter.

»Warum hat Gott gerade hier, auf Ilitha, seine Herrschaft errichtet? Und warum gerade jetzt?«, fragte Thomas nun einen älteren Mann.

Gott habe mit einigen Menschen direkt kommuniziert. Wie genau, war aus dem Mann nicht herauszubekommen. Er benutzte Begriffe wie Wunder, Bilder und Erscheinungen. Demnach befinde sich Gott in einem Transformationsprozess, der vom Anfang bis zum Ende des Universums andauere. In alten terranischen Sprachen werde er mit Alpha und Omega bezeichnet. Die Entwicklung des Universums sei im Grunde identisch mit diesem Prozess. Hat Gott Omega erreicht, erlange er die von der früheren christlichen Lehre konstatierte Allmacht. Dann sei es ihm möglich, rückwirkend durch die Zeit alle Seelen der Verstorbenen vom Tod zu erlösen. Was er natürlich jetzt schon tue, tun werde und immer getan habe.

Der Transformationsprozess sei aktuell an einem Punkt angelangt, an dem Er sich dauerhaft in überschaubaren Gesellschaften manifestieren könne, wie hier auf Ilitha. Frühere Eingriffe in die Geschichte verschiedener Völker wie der Menschheit hingegen seien zeitlich befristet gewesen.

Interessante Wortwahl und eine fantastische Theorie, räumte Siddhie ein. Und glaubte kein Wort.

Sie unterstellte den Bewohnern nicht, dass sie bewusst und absichtlich logen. Nein, sie schienen vollkommen überzeugt zu sein von dem, was sie sagten. Aber inhaltlich fand Siddhie das Ganze doch etwas … exzentrisch.

Was spielte sich hier ab? Wer verbreitete solch eine Doktrin, der alle auf den Leim gingen, und nutzte geschichtlich-religiöses Halbwissen aus? Und warum?

Siddhie horchte auf. Tomas befragte gerade auf einem Wochenmarkt einen Verkäufer – oder war es eine Verkäuferin? –, der – die? – hauptsächlich exotische Früchte und buntes Gemüse feilbot.

»… liegt Gottes Gegenwart allem wie eine feine Musik zugrunde. Mal ist es ein zarter Ton, mal eine liebreizende, flüchtige Melodie, die das Gedächtnis unmöglich festhalten kann. Ich versuche immer wieder, es nachzupfeifen – unmöglich!« Die Aussage klang selbst wie ein Singsang, von ätherischer Natur.

Das brachte Siddhie auf eine Idee. Sie programmierte den Abstand zwischen Hunderten von Drohnen, sodass diese einen fixen Bezugspunkt zueinander einnahmen, auf den Nanometer genau. Auf diese Weise konnte Sie einen mehrere Kilometer umfassenden, in lichter Höhe schwebenden Resonanzkörper nachbilden, der zudem wie ein Parabolspiegel funktionierte. Damit ließen sich große wie kleinste, belebte wie unbelebte Objekte, hinsichtlich ihrer Schwingungen anmessen.

Und siehe da! Nach stundenlangem Variieren der Suchalgorithmen fand sie etwas: eine ultratiefe Frequenz, weit unter der Infraschallgrenze, etwa bei drei bis vier, wenn Siddhie als Bezugssystem die Hertzskala anwandte. Steine schwangen in dieser Frequenz ebenso wie Bäume. Und alle Menschen, die sie exemplarisch prüfte. Natürlich hatte sie solcherart Messungen nie zuvor auf anderen Planeten vorgenommen und konnte keinen Vergleich anstellen, aber sie hatte auch noch nie von solch einem Phänomen gehört, weder in ihrer militärischen Ausbildung noch von Kollegen. Auch in wissenschaftlichen Abhandlungen hatte sie nichts dergleichen gelesen.

Konnten ihre Beobachtungen Zufall sein und hatten nichts mit dem göttlichen Einfluss zu tun? Ihr Gefühl war an der Stelle eindeutig. Richtete Siddhie die Nanodrohnen ins All aus, blieben die Ergebnisse dieselben. Für Siddhie war klar, dass der Resonanzkörper jene Schwingungen erfasste, die von der gelben und nun unsichtbaren Membran ausgingen. Denn dort oben sollte nichts schwingen. Zumindest kein Infraschall. Es gab kein entsprechendes Medium im luftleeren Weltraum.

Weder ihr Gefühl noch jene letzten Messungen hielten einem wissenschaftlichen Beweis stand. Aber ihr genügte es. Entweder hatte sie die Frequenz Gottes gefunden oder das Mittel, mit dem jemand oder etwas die Bevölkerung eines ganzen Planeten beeinflusste.

Siddhie musste diese Beobachtungen unbedingt mit Thomas besprechen. Besorgt registrierte sie, dass dessen Fragen an Schärfe nachließen. Einige Nanodrohnen zeigten, wie er zweifelhafte Behauptungen einfach abnickte. Das kannte sie nicht von ihm! Es ärgerte sie regelrecht, da es erneut ihr auf langjährige Zusammenarbeit begründetes Bild von ihm auf den Kopf stellte.

Thomas hatte stets alles kritisch hinterfragt und konnte unangenehm logisch argumentieren. Mehrmals hatte sie sich auf fachliche Diskussionen mit ihm eingelassen und war unterlegen gewesen. Obwohl sie recht gehabt hatte und sie um ihre eigene Schlagfertigkeit wusste.

Richtig gruselig wurde es bei seiner Rückkehr nach zwei Tagen. Als sie ihm vor der inneren Schleuse entgegentrat, wirkte er gelöst. Sein Blick war gelassen, und er lächelte dieses Lächeln, das er wahrscheinlich bereits beim Anflug auf Ilitha zur Schau getragen hatte.

Sie konnte nichts anderes, als ihn anzustarren.

»Ich kann mir ungefähr vorstellen, was dir durch den Kopf geht«, sagte er sanft, und selbst seine Augen schienen zu lächeln. Keine Ahnung, wie er das hinkriegte.

Siddhie wich einen Schritt zurück.

»Es geht mir gut. Sehr gut sogar. Ich denke, man kann es mir ansehen.«

»Ja.« Sie erschrak über ihre Stimme. Sie war rau. »Du wirkst wesensverändert. Verpeilt. Abgehoben.« Die Worte kamen abgehackt aus ihrem Mund, und keines traf zu, das war ihr bewusst. Thomas wirkte keineswegs benebelt, sondern klar und fokussiert.

Dennoch konnte sie nicht anders und fragte: »Hat dich etwas … übernommen?«

Thomas schüttelte den Kopf. »Nein.« Er machte einen Schritt vor und ergriff ihre Hände. Sie ließ es geschehen. Seine Finger waren angenehm warm. Sein Blick war klar. Nein, er wirkte nicht übernommen oder fremdgesteuert. »Früher habe ich an Gott geglaubt.«

Das war ihr neu. Andererseits hatte er nie mit ihr über derart persönliche Themen gesprochen.

»Jetzt weiß ich«, sagte Thomas.

Siddhie legte fragend den Kopf schief.

»Ich spüre die Gegenwart Gottes. Es tut mir leid, dass du nicht zugänglich dafür bist. Ich habe Dinge erfahren, die mich mit großer Freude und Ruhe erfüllen.«

Siddhie riss sich los, rannte in das hintere Labor neben dem kleinen Frachtraum und schloss sich ein.

Sie hatte keine Angst vor Thomas, aber sie wollte allein sein. Sie musste nachdenken. Dazu brauchte sie Distanz. So war es immer schon gewesen. Sie dimmte die Helligkeit, bis das Labor von schummrigem, blauem Licht durchtränkt war.

Thomas war von etwas erfüllt, sie hatte es an seinem Blick gesehen, es an seiner Ausstrahlung gespürt. Beim Händedruck war es wie ein elektrischer Schlag gewesen, den sie sich in Ihrer Überspanntheit aber auch eingebildet haben könnte. Wenn das die Präsenz Gottes war, überlegte Siddhie, so spürte sie selbst sie ebenfalls. Vermutlich war sie überall auf diesem Planeten. Sie machte Siddhie Angst.

Es war also nicht die Distanz zu Thomas, die sie suchte, sondern Schutz vor dieser Aura. Sie wollte sich am liebsten verkriechen, an einem Ort, an dem diese Präsenz sie nicht erreichen konnte. Wahrscheinlich war es sinnlos, sich einzuschließen, aber es entsprach ihren Instinkten.

Siddhie war dankbar, dass Thomas sie in Ruhe ließ. Er rief weder ihren Namen, noch rüttelte er am Schloss. Er versuchte auch nicht, sie über den Bordfunk zu kontaktieren.

Was immer da draußen – und leider auch hier drin – war, Siddhie spürte es.

»Zeig dich!«, sagte sie provokant zu einem toten Bildschirm. »Was bist du, warum kommunizierst du nicht offen und klar? Müssen alle Götter, Orakel, selbst ernannte Heiler und Was-weiß-ich verklausuliert, indirekt und schwammig in Erscheinung treten? Oder gar nicht?«

Sie sah und hörte nichts. Der Bildschirm blieb stumm.

»Bist du Gott? Oder gibst du nur vor, Gott zu sein?«

Eine Stimme in ihr meinte, dass man den Schöpfer nicht herausfordern sollte. Siddhie fröstelte. Andererseits – wenn es sich wirklich um Gott handelte, wäre Er dann so kleinlich, beleidigt auf eine Provokation zu reagieren? Müsste Er nicht erhaben über solch menschliche Gefühle sein? Müsste Er nicht sogar ihre Verunsicherung verstehen und sie da abholen, wo sie stand?

Wie war es der Wesenheit gelungen, Thomas abzuholen? Thomas, den Logiker und Zweifler. Es war ihr nach wie vor ein Rätsel.

Und warum, verflixt noch mal, dachte sie, bin ich hier weit und breit die Einzige, die nicht mit einem glückseligen Kuhgrinsen auf die allgegenwärtigen Schwingungen reagiert?

Das war der Moment, in dem sie in den schwarzen Monitor fiel. Gerade noch lief sie auf und ab, weil sie damit ihre Anspannung in Schach hielt. Dann blieb sie erneut vor dem abgeschalteten Bildschirm stehen, als erwarte sie ausgerechnet dort eine Manifestation der … geistigen Macht. In diesem Augenblick erfasste sie ein Drehschwindel. Der Monitor wuchs an, und sie hatte den Eindruck, kopfüber hineinzustürzen.

Sie lag in einem Bett und fühlte sich krank. Ihr Zimmer war kärglich eingerichtet. Es befand sich im Erdgeschoss. Draußen konnte sie zwei dürre Bäume erkennen, schwarz, ohne Laub. Es schneite. Der Himmel war grau. Sie fror, obwohl der Raum wohltemperiert war. Es war eine innere Kälte, die ihre Zähne klappern ließ.

War sie nicht in … in einem Raumschiff gewesen? Irgendetwas mit ihrem Gedächtnis stimmte nicht mehr. Ihre Erinnerungen reichten nur noch bis etwa Mitte dreißig zurück. Sie hatte einige Jahre beim Militär gedient, dann Forschungsflüge unternommen. Oder gehörten die auch zum Militär? Auf einem dieser Flüge war etwas passiert …

Am besten erinnerte sie sich an ihre Kindheit und Jugend.

Es waren keine schönen Erinnerungen. Jetzt war es allerdings auch nicht schön. Anfang doof, Mitte ging so, Ende mehr als doof. Eine tolle Lebensbilanz, dachte Siddhie.

Sie war alt. Und krank. Unter Schmerzen erhob sie sich und stand eine Weile zitternd vor dem Bett. Sie musste sich an dem Pfosten festhalten. Ein Blick in den Spiegel an der gegenüberliegenden Wand zeigte ihr eine ausgezehrte, gebeugte Gestalt. Dünn war sie geworden. Und klein, ihre Wirbelsäule verkrümmt. Sie vermochte nicht, ihre Beine durchzudrücken.

Was war nur aus der Frau Mitte dreißig geworden? Eine Schönheit war sie schon damals nicht gewesen.

Warum hörte ihre Erinnerung ausgerechnet auf diesem vermaledeiten Planeten auf? Sie konnte sich ohnehin immer schlechter konzentrieren. Zudem trübte sich ihr Sehvermögen. Manchmal war es, als zögen Nebelschwaden durch den Raum. Das hielt oft minutenlang an, und Zwinkern half nicht. Ihre finanziellen Mittel reichten selbst für eine simple Augenoperation nicht aus.

Sie schlurfte zum Tisch. Sie wusste die Uhrzeit nicht. War es morgens, und sie war gerade von der Nachtruhe erwacht? Siddhie trug lediglich Unterwäsche, was für diese Annahme sprach.

An der Wand über dem Tisch leuchteten Holofotos von ihren Freunden und Verwandten. Soweit sie sich erinnern konnte, waren inzwischen alle verstorben. Sie war übrig geblieben. Aber wozu? Auch ein Bild von Thomas hing dort, der lächelnde Thomas, der vorher ganz anders gewesen war. Da glitzerte auch eine junge Frau. War sie es selbst, Siddhie, oder eine Freundin? Vielleicht sogar ihre Tochter? Hatte sie überhaupt eine Tochter? Sie wusste es nicht.

Ein Schluchzen überkam sie, ihr Oberkörper bebte. Sie stützte sich auf den Tisch und ließ sich steif auf den Stuhl plumpsen. Knie und Hüfte schmerzten. Schlimmer aber war der Schmerz in ihrer Brust. Unerträglich. Sie nannte es den Seelenschmerz. Es kamen keine Tränen. Ihre Tränenkanäle waren ausgetrocknet, so wie ihr gesamter Körper. Eine trockene Hülle, dachte sie, kurz vor dem Zerreißen.

Ihre Zeit lief ab, das wusste sie. Ihr Leben ging zur Neige. Der Baum mit all seinen Ästen, die für die Möglichkeiten im Dasein standen, hatte sich verengt. Es gab nur noch einen Zweig mit einer einzigen Spitze, und die wies auf den Tod. Das Ende aller Möglichkeiten.

Sie hatte Angst vor dem Tod. Wie sollte man auch keine Angst davor haben? Trotz bahnbrechender Fortschritte zur Lebensverlängerung war es eben nur das: eine Verlängerung. Ein Aufschub. Der Tod würde unweigerlich kommen, bei dem einen früher, bei dem anderen später.

Siddhie hatte ihr Alter vergessen, selbst ihr Geburtsdatum und den aktuellen Wochentag. Sterben war scheiße. Kam noch was nach dem Tod? Kam nichts mehr? Beides machte ihr Angst. Weit schlimmer aber war der Rückblick auf ihr Leben. Sie hatte es zu einem guten Abschluss bringen wollen, sodass sie zufrieden gehen konnte, wenn ihre Zeit gekommen war. Stattdessen endete es, wie es begonnen hatte. Ich bin gescheitert, dachte sie, es war mir nicht möglich, glücklich zu werden, obwohl ich mich so sehr angestrengt habe. Ach was, den Arsch hab ich mir aufgerissen, und eine Zeit lang hatte es so ausgesehen, als sollte ich meiner Vergangenheit entkommen. Aber sie hat mich dann doch eingeholt.

Unerbittlich verengten sich die Möglichkeiten weiter. Selbst Beten half nicht. Wozu weiterleben? Es war keiner mehr da, mit dem sie lachen konnte, und es gab kaum noch etwas, das ihr Freude bereitete und sie die Mühsal des Körpers für eine Weile vergessen ließ.

Noch einmal blickte sie auf den lächelnden Thomas, und für einen Moment lächelte sie selbst.

Sie musste raus! Sich bewegen, weg von diesen Gedanken an den Tod!

Siddhie stützte sich auf die Tischplatte, erhob sich, schlurfte zur Garderobe und zog sich ihren Wintermantel über, ohne ihn zu schließen und ohne die Kleidung zu wechseln.

Sie pfiff, und die robotische Einheit, die ihr bei Bedarf Halt gab, rollte heran. Kalter Wind schnitt in ihr Gesicht, als sie vorsichtig aus dem Haus trat. Ihre altersgerechte Wohnung befand sich am Rande der Innenstadt. Auch wenn Siddhie nur langsam, Schritt für Schritt, vorankam, war sie bald auf belebten Straßen. Die Menschen eilten an ihr vorbei, in ihrer Geschwindigkeit nur übertroffen von den geräuscharmen Schwebemobilen. Ein leises Grollen dröhnte vom zwanzig Kilometer entfernten Raumhafen herüber. Aber das konnte auch Wunschdenken sein. Ihr Gehör war schlecht.

Siddhie hob den Kopf, sah aber nur Grau in Grau. Keine Schiffe, die sich majestätisch in einen stahlblauen Himmel erhoben, bei leichter Sommerbrise.

Als sie die Straße überqueren wollte, vermisste Siddhie plötzlich ihren metallenen Gehilfen. Sie drehte sich um. Er war ein Stück zurückgeblieben und kreiste hilflos auf einer vereisten Stelle des Gehwegs um seine eigene Achse. Es war ein seltsamer Tanz.

Siddhie runzelte die Stirn. Sie machte einen Schritt auf den Roboter zu und verlor selbst den Halt. Wie in einem verlangsamten Zeitablauf veränderte sich ihre Perspektive. Der schneebedeckte Gehsteig stieg nach oben und näherte sich ihrem Gesicht, ihre Hüfte prallte auf der Straßenkante auf. In ihr zerbrach etwas, im Becken wie auch in ihrer Brust. Der Schmerz war überwältigend. Sie riss die Augen auf.

So lag sie am Rande der Straße und konnte in ihrer Agonie kaum atmen. Flach japste sie nach Luft. Kleine Kondenswölkchen wehten von ihrem Gesicht davon. Angestrengt starrte sie in den grauen Himmel, lauschte auf fernes Dröhnen und hoffte, noch einmal ein Raumschiff zu sehen. Schatten eilten an ihr vorbei, Beine von Passanten. Weit weg jaulte ein Alarmton, vermutlich von ihrem Robotgehilfen, der sie in Gefahr sah. Er war unerreichbar fern.

Siddhie klammerte sich voller Verzweiflung an ihr Leben, wollte um jeden Preis, dass der Zweig noch einmal ausspross, neue Möglichkeiten eröffnete, vielleicht in Form einer finanziellen Zuwendung der Regierung, die ihr eine medizinische Behandlung ermöglichte und weitere Lebensjahre verschaffte, vielleicht in Gestalt eines alten Freundes, der sie besuchte und überraschenderweise noch lebte. Vielleicht durch ein Wiedersehen mit ihrer Tochter …

Nichts davon geschah, sosehr sie sich auch danach sehnte. Das Ende aller Möglichkeiten war gekommen, die Spitze des Zweiges. Siddhie atmete zwar, aber das letzte bisschen Wärme floss aus ihr heraus.

Sterben war scheiße. Sie hätte gerne eine warme Hand gehalten und in ein lächelndes Gesicht gesehen. Bittere Kälte grub sich in ihren Brustkorb, und ihr letzter Atemzug gefror in der Luft, der wie vereister Nebel vor ihren Lippen erstarrte.

Als Siddhie im Labor wieder zu sich kam, war keine Zeit vergangen. Dennoch dauerte es fünf Stunden, bis sie den Raum verließ. Vier der fünf Stunden kauerte sie unter der winzigen Dusche und ließ heißes Wasser, das permanent recycelt wurde, auf sich niederprasseln. In der fünften Stunde recherchierte sie mithilfe der einfachen Bord-KI. Etwas, das sie schon seit Jahren tun wollte.

Schwankend, in eine dicke Decke gehüllt, trat sie im Besprechungsraum Thomas gegenüber, der dort auf einem Stuhl saß und auf sie zu warten schien. Sein Lächeln entgleiste, als er sah, in welchem Zustand sich Siddhie befand. Dennoch war sie es, die zuerst das Wort ergriff.

»Ich bin wie du überzeugt, dass es sich um Gott handelt und dass alle Aussagen – die der Bevölkerung und deine – wahr sind.«

Thomas setzte zum Sprechen an, aber sie unterbrach ihn mit einer Handbewegung, die so schwach war, dass es sie erschreckte. »Als Erstes möchte ich von dir wissen, was Gott dir gezeigt hat.«

Er schluckte und senkte den Blick. Es dauerte eine Weile, bis er ihr antwortete. »Was du wahrscheinlich nicht weißt … nicht wissen kannst, weil ich nie darüber gesprochen habe, ist, dass ich eine Tochter hatte …«

Siddhie fing zu weinen an, ohne zu wissen, warum, und ließ sich auf einen Stuhl gleiten.

Zögernd fuhr Thomas fort: »Mit acht Jahren starb sie bei einem Unfall. Meine Frau kam nicht darüber hinweg. Sie verbitterte, wir trennten uns, ich ging zum Militär, später bewarb ich mich bei den Sonderkommissionen. Den Rest kennst du.«

Siddhie nickte. Sie hatte sich wieder gefasst und wischte mit dem Handrücken letzte Tränen von ihrer Wange.

Auch Thomas nickte. Er lächelte zaghaft. »Ich weiß jetzt, dass es beiden gut geht. Frag mich nicht, wie, aber ich weiß es. Das … erleichtert mich auf eine Weise, die du dir nicht vorstellen kannst. Die ich mir selbst nicht hätte vorstellen können.«

Siddhie sah Thomas an. Thomas sah Siddhie an.

»Und du?«, fragte Thomas.

»Ich habe meinen eigenen Tod gesehen. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, und glaub mir, ich habe schon viel in meinem Leben durchgemacht. Ich habe keine Ahnung, warum Gott mir genau das gezeigt hat. Er hat es mir nicht gesagt. Fest steht, dass ich nichts mit Ihm zu tun haben möchte. Ich möchte mit keinem Gott zu tun haben, der Sein Universum so unvollkommen errichtet, dass es nur durch Geburt, Leiden, Sterben und Tod eine langfristig positive Entwicklung nimmt. Selbst wenn es das Beste aller möglichen Universen sein sollte, in denen Leben überhaupt möglich ist.«

Thomas schwieg einige Minuten. Dann fragte er: »Was hast du vor?«

»Ich habe die Herkunft und Bedeutung unserer beiden Namen recherchiert. Deiner, Thomas, du Zweifler – nun, du hast es selbst erlebt in den letzten Tagen. Kein Zweifel ist übrig geblieben. Meiner, Siddharta, geht auf den Begründer einer anderen Religion zurück, die mir deutlich mehr zusagt. Sie kommt sogar ohne einen Gott aus, was mir sehr sympathisch ist. Eigentlich ist sie demnach gar keine Religion im engeren Sinne, wäre da nicht die Sache mit den Wiedergeburten.

Egal, ob es sich um ein Leben nach dem Tod handelt, um Reinkarnation oder um was auch immer – ich will damit nichts mehr zu schaffen haben. Ich will es hinter mir lassen, allerdings mit Gleichmut und Erkenntnis, weder mit Bekämpfen noch mit Festhaltenwollen. Denn die Existenz Gottes und die Wirklichkeit des Todes werde ich nie mehr leugnen oder vergessen können.

Du fragst, was ich zu tun gedenke? Wahrscheinlich werde ich die Sondereinheit verlassen. Vielleicht lasse ich in einer eigenen Kolonie …« Siddhie zwinkerte, »… den Buddhismus wiederaufleben und biete einen Weg ohne Gott, Leben nach dem Tod und Wiedergeburten an. Aber zuerst beschreite ich selbst den Pfad der Erkenntnis.

Ob dein Gott damit leben kann?«

»Ja«, sagte Thomas, »wahrscheinlich kann Er das.« Und er drückte ihre Hand.

Karl-Ulrich Burgdorf: Azazel

1

Das Leben ist schön. Und wie gut doch unsere zweibeinigen Diener zu meinem Bruder und mir sind! Sie weiden uns auf einer grünen Aue und striegeln jeden Tag unser Fell, bis es wie Seide glänzt. Manchmal schneiden sie auch mit ihren lustig blitzenden Messern Stücke von den Früchten ab, die sie sich selbst als Speise mitgebracht haben, und lassen uns davon kosten. Wir wiederum bedanken uns dafür, indem wir munter umherspringen und dabei manchmal kleine Scheinkämpfe aufführen, was stets ein fröhliches Lachen bei ihnen hervorruft. Und auch unserer Mutter scheint zu gefallen, was sie sieht, denn ihr lautes Meckern zeigt uns, wie stolz sie auf ihren Nachwuchs ist.

2

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Eben waren wir noch junge Zicklein, die an den Zitzen ihrer Mutter saugten, und nun sind wir schon prachtvolle junge Böcke!

Heute scheint ein ganz besonderer Tag zu sein, denn unsere Diener sind viel besser gekleidet, als es sonst üblich ist. Auch meinen Bruder und mich machen sie ganz besonders fein, indem sie uns doppelt so gründlich striegeln. Ja, sie säubern und polieren sogar unsere Hufe und legen uns schöne Halsbänder um! Passanten, die an unserer Weide vorüberkommen, rufen ihnen zu: »Gesegneten Jom Kippur! Bringt ihr sie jetzt zum Tempel?« Worauf unsere Diener antworten: »Sind schon dabei! Sind schon dabei!« und schöne lange Leinen an den Halsbändern befestigen. Dann öffnen sie zum ersten Mal das Gatter für uns und geleiten uns hinaus ins Freie. Eine lange gepflasterte Straße führt den Berg hinauf, und nun verstehen wir auch, wozu die Leinen gut sind, denn überall drängen sich Massen von Zweibeinern. Wie leicht könnten wir unangeleint in all diesem Trubel doch verloren gehen! »Da kommen sie!« rufen die, an denen wir vorübertrippeln. Wie es scheint, sind wir also als Ehrengäste der Mittelpunkt dieses Festes. Und so ist es, denn als wir das große Steinhaus erreichen, das »der Tempel« genannt wird, dürfen wir an allen anderen vorbei bis in die innerste Kammer einziehen, was den Zweibeinern offenbar nicht erlaubt ist.

Dort, in der inneren Kammer, warten schon festlich Gekleidete darauf, uns willkommen zu heißen. Sogleich vollführen sie ein Ritual, das wir nicht recht verstehen und das sie »das Werfen der Lose« nennen. Daraufhin tritt ein besonders prächtig gekleideter Zweibeiner zu uns und legt eine Hand auf den Kopf meines Bruders. »Dieser«, so spricht er, »gehört Gott. Und dieser« – nun legt er die Hand auf meinen Kopf – »gehört Azazel!« Dies scheint ein wichtiger Teil des Rituals zu sein, das an diesem Feiertag, dem Jom Kippur, eingehalten werden muss, was immer das auch bedeuten mag.

Der Diener, der meinen Bruder bis hier hinauf zum Tempel geführt hat, verneigt sich nun tief vor dem prächtig Gekleideten und übergibt ihm die Leine, worauf der Prächtige meinen Bruder zu einem steinernen Tisch in der Mitte der Kammer führt, auf dem ein Feuer brennt. Dort wartet schon ein anderer Mann, der ein blitzendes Messer in der Hand hält, mit dem er gewiss gleich Früchte zerteilen wird, um meinen Bruder damit zu füttern.

Stattdessen aber führt er das Messer an die Kehle meines Bruders, und aus dem lustigen Blitzen wird ein mörderisches, denn mit einem schnellen Schnitt schneidet der Mann meinem armen Bruder den Hals durch. Mein Bruder versucht noch einmal zu meckern, aber das Einzige, was er hervorbringt, ist ein gurgelndes Geräusch, das vom herausströmenden Blut erstickt wird. Der Prächtige aber hält einen großen Kelch unter seine Kehle, in dem er dieses Blut auffängt. Sofort beginnt er, seine Finger in den Blutkelch zu tauchen und Tropfen in das Feuer zu sprengen, sodass sie mit lautem Zischen vergehen. Aber damit hat der Schrecken noch nicht sein Ende. Der Mann mit dem Messer führt dieses nun am Körper meines Bruders entlang und zerschneidet dadurch an verschiedenen Stellen sein seidig glänzendes Fell. Anschließend greift er kraftvoll zu und reißt meinem Bruder das gesamte Fell vom Leibe, sodass alles, was vom Gespielen meiner Kindheit übrig bleibt, eine einzige blutig rohe Masse ist. Und auch das ist ihm anscheinend nicht genug, denn mit geschickten Schnitten trennt er ein Stück Fleisch aus dem geschändeten Leib und übergibt es an den Prächtigen, der es in das Feuer auf dem großen Steintisch wirft.

Ich stehe wie erstarrt. Mein ganzer Körper beginnt zu zittern, und ich schäme mich nicht zu sagen, dass es mir in diesem furchtbaren Augenblick nicht einmal gelingt, mein Wasser bei mir zu behalten. Sofort beugt sich jener Diener, der mich an der Leine führt, vor und wischt meinen Harn rasch mit einem Tuch weg, ganz so, als sei das, was ich da gerade getan habe, höchst unziemlich. Aber geziemt es sich denn, meinen Bruder auf so grässliche Weise vom Leben zum Tode zu befördern?

Erst in diesem Augenblick kommt mir der Gedanke, dass ich vielleicht der nächste sein werde, den der Mann mit dem Messer gleich schlachten wird, und ich beginne vor Trauer und Verzweiflung so laut zu meckern, dass es durch die ganze Tempelkammer hallt. Aber wie es scheint, ist für mich ein anderes Schicksal vorgesehen, denn nun wäscht sich der Prächtige seine blutigen Hände in einer Schale mit Wasser, trocknet sie sorgfältig mit einem Tuch ab, das ihm einer seiner Begleiter reicht, und kommt erst dann zu mir herübergeschritten. Als er versucht, mir die Hände auf den Kopf zu legen, stoße ich mit meinen Hörnern nach ihm, aber sofort hält jener Diener, der mich an der Leine führt, meinen Kopf fest, sodass ich nur noch zur Gegenwehr schwach mit den Hufen scharren kann. Und so muss ich es erdulden, dass diese Mörderhände meinen Kopf berühren.

»Auf dich, der du Azazel geweiht bist«, spricht nun der Prächtige, »lege ich alle Sünden meines Volkes, auf dass du sie hinausträgst in die Wüste und wir für immer von ihnen befreit seien.« Und zu dem Diener: »So geh nun und bring ihn in die Wüste.« Woraufhin der Diener sich verneigt und mich hinter sich herzieht, aus der Kammer heraus, in der mein Bruder für etwas, das sie »Gott« nennen, ermordet worden ist.

Ich begreife gar nichts mehr. Auf mir, der ich statt Ehrengast eines schönen Festes zu sein, offenbar nur der Unbedeutendsten einer bin, sollen die Sünden eines ganzen Volkes lasten? Ich soll schuldig sein an allem, was die Zweibeiner Böses getan haben, und damit womöglich sogar am Tode meines Bruders? Was ist das für ein Wahnsinn, der diese Zweibeiner befallen hat? Und dieser Wahnsinn endet nicht etwa mit den Worten des Prächtigen, nein, auch während ich die Straße entlanggeschleift werde, beugen sich andere Zweibeiner zu mir herunter und berühren mich mit ihren groben Händen. »Nimm auch meine Sünden mit!« »Und meine auch!« So geht es weiter und weiter, den ganzen langen Weg bis zu jenem Tor, das offenbar zu dem führt, was die Zweibeiner eine ›Wüste‹ nennen. Es ist dies ein Ort, an dem ich noch nie gewesen bin und der sich von allem unterscheidet, was ich bisher in meinem allzu kurzen Leben kennengelernt habe – eine Einöde voller Felsen, nur spärlich hier und da mit stacheligen Büschen bestanden. Und dort hinaus soll ich also gejagt werden, weil ich einem geweiht bin, der Azazel heißt? Wahnsinn, Wahnsinn und nochmals Wahnsinn! Aber dann begreife ich, dass der Diener keineswegs vorhat, mich in die Wüste zu entlassen, denn nachdem wir eine Weile gegangen sind, kommen wir an den Rand einer Klippe.

»Da wären wir also«, sagt der Diener. »Ich habe dich immer sehr gemocht, und das, was ich jetzt tun muss, tue ich fürwahr nicht gerne, aber so ist es nun einmal, wenn man durch das Werfen des Loses zum Sündenbock bestimmt ist.« Er will mich also über den Rand der Klippe in den Abgrund hinunterstoßen! Aber so einfach werde ich es ihm nicht machen, denn auf eine Sünde mehr oder weniger kommt es mir jetzt wahrlich nicht mehr an. Also senke ich den Kopf und ramme ihm meine Hörner in die Weichteile, sodass er sich zusammenkrümmt, vor Schmerz laut aufschreit und zugleich die Leine loslässt, an der er mich in den Tod führen wollte. Diesen Augenblick nutze ich aus und renne davon, so schnell mich meine kleinen Hufe tragen.

Aber wohin soll ich mich wenden? Auf die grüne Aue, wo meine Mutter auf die Rückkehr ihrer Söhne wartet, kann ich nicht zurück, denn dort würde man mich sofort wieder einfangen und mich erneut hierher zur Klippe schleifen, um mich in den Tod zu stürzen. Auch die Stadt der Zweibeiner muss ich auf jeden Fall meiden, denn dort erwartet mich dasselbe Schicksal. Und so bleibt mir nur die Wüste, die offenbar das Reich jenes Azazel ist, dem man mich geweiht hat.

3

Stunde um Stunde renne ich, immer tiefer in die Wüste hinein. Die Hitze ist mörderisch, meine kleinen Hufe schmerzen von dem felsigen Untergrund, und schließlich verfängt sich meine Leine in einem der stacheligen Sträucher. Wenn ich mir Mühe gäbe, könnte ich sie vielleicht noch lösen, aber nun wird mir klar, dass ich am Ende meines Weges angekommen bin. Hier, in dieser Wüste Azazels, in der es keinen Tropfen Wasser gibt, werde ich elendiglich verschmachten, denn schon jetzt ist meine Kehle vom Durst wie ausgedörrt, und meine Zunge liegt mir wie ein trockener Klumpen im Maul. Warum also weiterlaufen, wo zum Sterben ein Ort so gut ist wie der andere?

Aber da rauscht es über mir in den Lüften, und ein Schatten fällt über mich. Bist du das, Azazel? Bist du tatsächlich gekommen, um den uns aufgezwungenen Pakt zu erfüllen und deinen Diener zu dir zu nehmen, oder träume ich das nur? Wenn du es wirklich bist, dann will ich dein sein als dein Getreuer im Kampf gegen jenen, den die Zweibeiner »Gott« nennen. Dich, der du so mächtig bist, dass die Zweibeiner dich ebenso zu fürchten scheinen wie ihren »Gott«, flehe ich an: Versage mir deine Hilfe nicht, denn mein Herz schreit nach Rache für den Tod meines geliebten Bruders. Nicht dein Opfer, dein williger Helfer will ich sein, so weit es meine geringen Kräfte erlauben. Ja, zu dir will ich beten, dich will ich lieben und dich lobpreisen immerdar! Nun aber hülle mich ein in deinen schwarzen Schatten, auf dass wir auf ewig eins werden, einig in unserer Liebe, in unseren Sünden und in unserem lodernden Hass.

Kai Riedemann: Häute dich für Akra

»Karrho-quo-mal«, sagt der graurote Diener. »Keine Eintragungen, keine Sicherheitsbeschränkungen, keine besonderen Vorkommnisse beim Brutkontrolldienst.«

Der oberste Priester achtet kaum auf diese Worte und lässt sich in die Sitzwanne fallen. Während die Wärmeschlangen seinen Körper mit Wellen heißer Luft umspülen, ruft er alle Daten der letzten Stunden auf die elektronische Wand.

Karrho-quo-mal. Seit vier Großeinheiten Brutkontroller. Bei einem Reparatureinsatz außerhalb der Station zunächst verschwunden. Wie sieben andere vor ihm. Von der ausgeschickten Suchmannschaft im zweiten Außensektor lokalisiert. Eintritt der Kältestarre nach Ausfall der Systeme. Die mobile Wärmemaschine arbeitete nur noch im Notmodus. Fremdeinwirkung auf Systemausfall nicht ausgeschlossen.

Der oberste Priester achtet nicht weiter auf die Daten an der Wand. Sie sind ihm bekannt. Auch dass dieser Karrho-quo-mal längst in die endgültige Starre hätte übergegangen sein müssen. Nach fünf Stunden im Eis. Dass er jetzt doch wiedererweckt im Raum nebenan liegt, ohne Bewusstsein, angeschlossen an die Maschine der offenen Erinnerung.

»Sein Zustand?«, fragt der Priester aus der Tiefe der Sitzwanne.

»Zufriedenstellend«, antwortet der graurote Diener. »Die Gedächtnisübertragung müsste problemlos möglich sein.« Er kontrolliert noch einmal die Anzeigen und Skalen der elektronischen Wand.

»Übertragung einleiten!«, kommt schließlich der Befehl. Ein Risiko lässt sich zwar nicht vermeiden, das weiß jeder hier im Raum, doch es geht um die Sicherheit der gesamten Siedlung. Nur wenn geklärt werden kann, was sich außerhalb der Kuppeln ereignet hat, was dort draußen mit Karrho-quo-mal geschehen ist, wird man der Gefahr begegnen können. Für dieses Ziel muss jeder zu Opfern bereit sein. Auch unfreiwillig. Wie Karrho-quo-mal.

Der Graurote schaltet die Maschine der offenen Erinnerung mit der elektronischen Wand zusammen, auf der die letzten Stunden des Brutkontrollers vor seinem Verschwinden im Eis erscheinen sollen. Stille im Raum. Das leise Summen der Maschinen und das Ticken der Wärmeaggregate. Die Leuchtquader heruntergeschaltet, gedämpftes Licht. Dann die ersten Bilder. Karrho-quo-mals Erinnerung.

Als ich erwache, ist Yaya natürlich nicht bei mir. Es war wieder nur ein Traum. Schmerzhaft empfinde ich das Alleinsein beim ersten rascheren Atemzug, auch wenn ich noch nicht in der Lage bin, meine Augen zu öffnen. Um mich Schwärze. Kälte. Leere. Das tut weh nach den Sehnsüchten der Nacht.

Während das rhythmische Ticken die verlässliche Arbeit der Wärmemaschine verrät, versuche ich, Yaya zu vergessen. Ein neuer Tag ist angebrochen, wird neues Leben bringen, und für mich eine Aufgabe, die mich ausfüllen muss, bis die Kälte wiederkommt. Eine Routineaufgabe, genug Zeit für Akra.

Deutlich spüre ich, wie jetzt die Wärme in meinen Körper kriecht, das Blut schneller durch die Adern fließen lässt, die Haut weicher und elastischer macht. Trotz des Alleinseins liebe ich diese Zeit des Erwachens. Viele empfinden das Kribbeln in den Armen und Beinen als unangenehm, das Jucken auf jedem Fleckchen Haut, aber für mich ist es jedes Mal ein Gefühl der Neugeburt. Wenn das Schlagen des Herzens schneller wird und das Ticken der Wärmemaschine zu überholen versucht. Wenn die Kälte weicht und die Starre mit sich nimmt. Ich lockere und spanne die Muskeln, wechsele mehrfach den Rhythmus meines Körpers, um die Wärme zu verteilen. Dabei blicke ich mich um in meinem Zimmer. Kahl ist es. Doch auch heute ziehe ich nur den Kopf weiter zwischen die Schultern und hole das vorbereitete Frühstück aus dem Serviceschacht. Dann das tägliche Warten auf mein Häutungskonto. Während ich appetitlos das Essen hinunterzwinge, hängen meine Blicke an dem kleinen Bildschirm, der vor mir auf dem Tisch steht.

Das Warten auf Akra. Immer noch die Hoffnung, dass an diesem Morgen auch ich zu denjenigen gehören könnte, die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen dürfen. Auf dem Bildschirm endlich das Symbol Akras, des obersten, alles umfassenden Ichs. Die Farben. Gelbe, grüne, blaue Dreiecke und Kreise, umgeben von grauen Feldern. Plötzlich beginnt das Blut in meiner Haube schneller zu pulsieren. Ich spüre ein heißes Stechen im Nacken, im Rücken, in der Brust, denn mein Häutungskonto hat nur noch ein einziges freies Feld. Ein einziges!

Alle Kraft zusammenreißen, um die Hitze wieder zu vertreiben und den Herzschlag zu drosseln. Aber ich bin immer noch überaktiv, als ich das Konto schließe und die heutige Akra-Botschaft aufrufe. Ich achte kaum auf die Worte des obersten Priesters, denn der Gedanke an eine endgültige Wandlung ist stärker. Ein Feld nur noch. Im Dienst für Akra muss es doch möglich sein, die fehlenden Punkte zu erreichen! Yaya – was wird sie sagen, wenn ich es geschafft habe? Das gleiche wie in meinen Träumen? Könnte daraus vielleicht sogar Realität werden – im paradiesischen Leben nach der letzten Häutung?

Das Summen der Zeitautomatik reißt mich aus meinen Gedanken. Ich atme tief durch, drossele alle Funktionen auf normal und werfe noch einmal einen Blick in die Runde. Die Kahlheit des Zimmers stört mich plötzlich mehr als zuvor. Doch vielleicht muss ich mich nicht mehr lange damit herumärgern. So spreche ich also einige Worte für Akra, schalte alle Systeme herunter und springe hinaus auf den Silbergang.

Yaya ist nicht da. Das bringt mich endgültig zurück in die Realität. Ich werfe einen Blick zur Seite, aber ihre Wanne ist und bleibt leer. Offenbar hat Nomo-ti die Injektionssteuerung für die Geschlüpften vorübergehend einer anderen Abteilung übertragen, die hoffentlich ebenso sorgfältig arbeitet wie Yaya. Ohne das Lebenskonzentrat wäre unser Nachwuchs verloren.

Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf die Bildschirme und Kontrollinstrumente über mir, verfolge schwankende Zeiger, warte auf das Blinken einer Einheit, die immer zu blinken hat, wenn eine bestimmte Frist verstrichen ist. Routinedienst. Wieder eine Wärmeperiode verschwenden, wartend auf ein Ereignis, das die Eintönigkeit unterbricht.

Rotwerte in Bruteinheit vier. Alles klar. In Bruteinheit zwei Übertemperatur. Die Automatik reagiert schneller als ich. Wärmemaschine gedrosselt, die Temperatur sinkt.

Ich lasse mich tiefer in meine Wanne sinken. Sonst sitze ich fast aufrecht, um heimliche Blicke auf Yaya in der Nachbarwanne werfen zu können.

»Außendienst!«, sagt plötzlich eine Stimme neben mir. »Kontrolle der Sicherungen in Einheit drei. Vermutlich ein Leck in der Zuleitung.«

Ich richte mich mühsam in meiner Wanne auf und erkenne Djoko. Merkwürdig, dass ich mir nie seine Stimme merken kann. So schnarrend sie auch ist.

»Los, komm schon. Ich warte«, sagt er. Also stemme ich mich absichtlich langsam hoch, schlüpfe unter resignierendem Quietschen aus der Wanne. Außendienst. Auch das noch. Aber immer noch besser, als fast eine ganze Wärmeperiode lang Bildschirme anzustarren.

Während Djoko sich unästhetisch in die Wanne fallen lässt und seine zwei Zentner am Boden bequem zurechtrutscht, ziehe ich meinen Kopf zwischen die Schultern und mache mich auf den Weg zur Schleuse. Nomo-ti kommt mir auf dem Silbergang entgegen, aber er beachtet mich nicht. Dabei hätte ich den Schichtleiter gerne nach Yaya gefragt.

Die Schleuse ist leer. Nur mein Schutzanzug hängt an der Wand, auf einem kleinen Tisch liegt der Chip mit der Einsatzorder. Genaue Beschreibung der defekten Zuleitung. Hinweise zur Reparatur. Als ob ich eine solche Arbeit zum ersten Mal erledigen würde. Mürrisch streife ich den grauen Anzug über. Merkwürdiges Gefühl, wieder Stoff auf der Haut zu spüren. Ich könnte mich nicht daran gewöhnen, ständig etwas zum Kälteschutz des Körpers zu tragen, so wie es angeblich einige ferne Gruppen im tieferen Eis tun. Helm aufsetzen. Der passt nicht, weil durch die Aufregung des Morgens meine Haube angeschwollen ist. Ich fahre mir ärgerlich über den Kopf. Die Haube steht tatsächlich steil aufgerichtet und reicht bis in den Nacken. Also Konzentration auf den Wärmerhythmus. Augen schließen, die Haube abschwellen lassen. Schließlich passt der Helm wieder, und ich kann mit der bereitliegenden Ausrüstung die Schleuse und damit den sicheren Schutz der Siedlung verlassen.

Draußen ist es kälter als sonst. Jedenfalls kommt es mir kälter vor. Dichtes Schneetreiben behindert die Sicht und verwandelt die Außenwelt in eine weiße Einöde ohne Himmel und Erde, ohne erkennbare Konturen. Als ich die Kuppel der Bruteinheit drei erreiche, reißt zum Glück die Wolkendecke auf. Ich blicke nach oben durchs Schneetreiben. Die weißen Flocken scheinen plötzlich zu leuchten. Die Sonne. Obwohl ich niemals in meinem Leben unter ihr gelebt habe, obwohl ich nur das künstliche Licht der unterirdischen Siedlung kenne, ist sie mir merkwürdig vertraut, bedeutet sie für mich Leben. Unsinnig angesichts der tödlichen Kälte auf der Oberfläche.

Ich umrunde die Glaskuppel der Bruteinheit, um an die Zuleitungen zu gelangen. Der Blick nach unten, auf die in Wärme gebetteten Eier, ist mir versperrt. Man hat das Glas verspiegelt. Aber die Eier brauchen Sonnenlicht; sie können unter Kunstlicht nicht ausgebrütet werden, und so gibt es diese Glaskuppeln inmitten der Eis- und Schneewüste.

Schließlich liegt das defekte Zuleitungsrohr vor mir. Rund herum ist die Schneedecke frisch aufgewühlt, sodass ich irritiert meinen Ausrüstungskoffer absetze. Wenn jemand den Schaden schon von außen besichtigt hat, weshalb hat er dann nicht die Reparatur vorgenommen? Ich bücke mich, um die Spuren im Schnee genauer zu untersuchen. Es sind kleine Eindrücke, viel zu klein für unsere schweren Stiefel. Auch fehlt der charakteristische Abdruck des wellenförmigen Sohlenprofils.

Das Leck an der Zuleitung. Vorsichtig fahre ich mit dem rechten Handschuh über das glitzernde Rohr. Ein haarfeiner Riss. Genug, um Kälte eindringen zu lassen. Aber warum ist dieser Riss fast schnurgerade, wie mit einem scharfen Gegenstand eingeritzt?

Trotz der Wärmemaschine wird mir kalt in meinem Anzug. Am besten die Reparatur so schnell wie möglich ausführen, nicht nachdenken, dann zurück in die Siedlung. Als ich mich nach dem Ausrüstungskoffer bücke, spüre ich jedoch einen leichten Schlag in meinem Rücken. Nicht schmerzhaft, aber unangenehm. Ich halte in der Bewegung inne, lausche hinaus in den Schnee. Aber da ist nichts. Kein noch so geringes Geräusch. Nur die Stille dieser Eiswelt.

Langsam beginne ich, zu begreifen. Meine Haube schwillt an unter dem Helm, vor Angst und Entsetzen diesmal. Ich spüre, wie mein ganzer Körper schlagartig starr wird, wie mir die Kontrolle über den Rhythmus entgleitet. Denn in der Stille fehlt das beruhigende Ticken der Wärmemaschine! Das ist verstummt mit jenem Schlag hinter mir.

Ruhe bewahren! Jetzt nicht die Kontrolle verlieren. Haushalten mit der Wärme, die verblieben ist, bevor der Körper endgültig schwer und ungelenkig wird und die Haut hart. Die Ausrüstung zurücklassen. Sie würde mich nur behindern. Jede Bewegung abwägen. Nicht zu langsam, um rechtzeitig die vertrauten Umrisse der achteckigen Schleuse zu erreichen. Nicht zu schnell, um keine Energie zu verschwenden.

Schritt für Schritt durchs Schneetreiben. Ich sollte jetzt eigentlich an Akra denken, doch ich denke an Yaya. Wieder spüre ich eine Berührung in meinem Rücken. Schwerfällig drehe ich mich um. Bin ich nicht allein hier draußen?

»Bildabriss. Offenbar nach Eintreten der Kältestarre«, kommentiert der Graurote das Flimmern auf den Schirmen. Er schaltet die Maschine der offenen Erinnerung zurück, während ein zweiter Diener Akras die Lebensfunktionen Karrhos durch einen kurzzeitigen Wärmeschub erhöht.

»Rücklauf ohne Komplikationen für Testperson«, gibt die elektronische Wand bekannt. »Funktionen weitgehend normal.« Rote Kontrollleuchten als Zeichen für die gelungene Gedächtnisaufzeichnung. Und der Zusatz: »Keine weiteren Bilder in Erinnerung abrufbar.«

Keine weiteren Bilder, also keine Aufschlüsse über die tatsächlichen Ereignisse im Eis. Vielleicht doch nur ein vager Verdacht, der sich bei näherer Untersuchung in Nichts auflöst?

Der oberste Priester sitzt mit geschlossenen Augen und steil aufgerichteter Haube in seiner Wanne, die Hände im Nacken gefaltet, die Gedanken draußen im Eis jenseits der Schleusen. Karrho-quo-mal. Der achte, der zurückgekehrt ist nach mehreren Stunden schutzlos in der Kälte. Der achte, der berichten könnte. Aber die Maschine der offenen Erinnerung findet auch dieses Mal keine Bilder nach Eintreten der Kältestarre. Könnte irgendjemand dort draußen über Mittel und Wege verfügen, Gedächtnisinhalte kurzzeitig zu blockieren?

Im Saal der elektronischen Wand ist nur das Summen der Maschinen zu hören. Niemand wagt es, die Andacht des obersten Priesters zu stören. Denn die Macht Akras liegt in jedem seiner Gedanken.