21,99 €

Mehr erfahren.

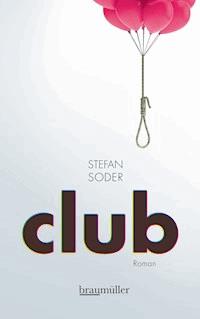

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Aller Anfang erscheint leicht, als vier Freunde in der Redaktion eines Hochschulmagazins an eine bessere Welt glauben, lange vor den Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Karrieren machen. Als investigative Journalistin legt sich Elena mit mächtigen Gegnern an, Ulrike wird zum populären TV-Gesicht, Hans zur einflussreichen politischen Schlüsselfigur. Nur Max hinkt hinterher, steht mit seinen Ambitionen als Autor immer noch hinter der Bar des Café Selig, in dem er als Student zu jobben begonnen hat. Ein von der Zeit vergessenes Soziotop, von dem aus er seine Version ihrer Geschichte erzählt – zwischen Hybris und Selbstmitleid, Hochmut und Reue.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

STEFAN SODER

CAFE SELIG

Roman

Diese Publikation wurde gefördert durch die Stadt Wien Kultur.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

1. Auflage 2022

© 2022 by Braumüller GmbH

Servitengasse 5, A-1090 Wien

www.braumueller.at

Foto Cover: Shutterstock © Iryna Inshyna

ISBN E-Book: 978-3-99200-326-6

Inhalt

Aller Anfang ist leicht

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Das Milchreis-Dilemma

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Zu Höherem erlesen

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

In der Schule des Zynismus

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Wie ich reich wurde

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Aller Anfang ist leicht

No one is afraid of heights, they’re afraid of falling down.

No one is afraid of saying I love you, they’re afraid of the answer.

Kurt Cobain

Eins

Wenn ich den Globus auf meinem Schreibtisch drehe, mit dem Finger auf mein Land zeige, ist es darunter auch schon wieder verschwunden. Ein Staat, in dem das öffentliche Leben einem absurden Lustspiel gleicht, alles Seriöse ins Lächerliche tendiert, aus dem Komischen unversehens bitterer Ernst werden kann, wo Satire und Realität miteinander ringen, bis sie kaum noch zu unterscheiden sind.

Will man sich nicht auf Schmetterlingseffekte berufen, ist dieser kleine, wohlhabende, politisch einigermaßen stabile Staat weitgehend unbedeutend. Doch wie jedes Land dreht es den Globus so, dass es im Mittelpunkt der Welt steht, wie wir alle im Mittelpunkt unserer Welt stehen.

Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Mehr oder minder bewusst schneiden wir uns die Vergangenheit zurecht, dramatisieren, beschönigen, verklären und malen uns mit den Stiften der Fantasie aus, was uns nicht bunt genug erscheint. Nichtigkeiten und Wichtigkeiten sind eine Frage der Perspektive. Im Leben wie im Erzählen, in der Kognition wie in der Narration.

Meine Geschichte ist eng mit jenen Menschen verstrickt, deren wundersamen Aufstieg ich im Rückblick ergründen will. Den Erinnerungen ist zuweilen nicht zu trauen. Wenn es jedoch um Kränkungen und Demütigungen geht, werden die Worte konkret, die Bilder lebendig und klar. Selbst jetzt, in den Dreißigerjahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts, sehe ich ihn vor mir – grau, hässlich, augenscheinlich unbequem: den Plastikstuhl, auf dem ich ausharrte, das Urteil des Tribunals erwartete und nach einem Machtrausch ausnüchterte. Zum ersten, nicht zum letzten Mal.

Aber schön der Reihe nach.

Als junger Student wohnte ich Anfang der Neunziger des letzten Jahrhunderts bei meinen Eltern und einem reichlich gefüllten Kühlschrank. Ich war es gewohnt, gebügelte Unterwäsche zu tragen. Mit Hartnäckigkeit und der sanften Unterstützung meiner Mutter hatte ich mir ein eigenes Bad und einen separaten Wohnungseingang erstritten, den mein Vater eigenhändig und fluchend errichtet hatte. Anders als vereinbart, fand ich kaum Zeit, ihm zu helfen. Wenn ich von anstehenden Prüfungen zu reden anfing, wusste ich meine Mutter stets auf meiner Seite. Das Versprechen meiner Zukunft bedeutete ihr alles.

Gelegentlich besuchte ich geisteswissenschaftliche Lehrveranstaltungen, die ich nach zweifelhaften Kriterien, allen voran der Geschlechterquote, auswählte. Prüfungen hatten keine Eile. Es ging mir nicht um einen Abschluss, eine Ausbildung oder eine Zukunft, in die sich meine Kommilitonen wie eine Herde Schafe durch dichten Nebel treiben ließen. Mein Weg stand zweifelsfrei fest: Ich würde Schriftsteller werden.

In meinem Rucksack trug ich stets Romane bei mir, in die ich abtauchte – in der Bibliothek, der Mensa, bei schönem Wetter unter einem Baum am Fluss, ohne wahrzunehmen, wie das Leben an mir vorbeizog.

Die Welt außerhalb der Bücher war mir so rätselhaft wie ich mir selbst. Ich hatte kaum Freunde, von Freundinnen ganz zu schweigen. Doch die Gewissheit meiner Bestimmung machte mich frei. Wenn ich mich als Außenseiter fühlte, war dies kein Mangel, sondern meiner Rolle als Beobachter geschuldet. Alles, was ich lernte (aufschnappte wäre vielleicht treffender), konnte mir für meine Pläne nützlich sein, alles Sein war Recherche. Um mich meines Talents zu versichern, verfasste ich spätpubertäre Gedichte oder Erzählminiaturen, in denen es um ungestilltes Verlangen ging, das ich mit unerfüllter Liebe verwechselte.

Ernest, Graham, Albert, Hunter S. und vielen anderen der Großen folgend, erschien es mir naheliegend, mich im Journalismus zu erproben. Ich wurde in der Redaktion des monatlich erscheinenden Studierendenmagazins vorstellig. Georg, der bislang alle Texte selbst produziert hatte, beauftragte mich fortan regelmäßig mit dem Verfassen von Artikeln. Rasch gewöhnte ich mich an die Zeilenhonorare, die er mit einer gewissen Willkür, aber meist höher als erwartet auszahlte. Kein halbes Jahr später brach Georg sein Studium ab, um in das Chronik-Resort einer lokalen Tageszeitung zu wechseln.

»Jetzt bist du der Boss«, drückte er mir den Büroschlüssel in die Hand.

»Schau nicht so entsetzt, du kannst mich ja anrufen. Du machst das schon, vertrau einfach deinem Instinkt.«

Zunehmend verzweifelt, zuweilen panisch, in jedem Fall vergeblich versuchte ich ihn in den nächsten Wochen zu erreichen. Während Angestellte der Studentenvertretung sich um IT, Grafik, Layout, eine rudimentäre Website und die Buchhaltung kümmerten, bestand meine Aufgabe darin, die Seiten bis zum jeweiligen Abgabetermin an die Druckerei zu füllen – wie und womit, blieb mir überlassen. In den ersten beiden Ausgaben ließ ich die Anzeigen größer als vereinbart und manche mehrfach abdrucken, dazwischen setzte ich Artikel, die ich aus Texten anderer Medien zusammenschusterte. Knapp davor, alles hinzuschmeißen, annoncierte ich in einem lichten Moment in eigener Sache. Ganzseitig, im Stil von Ausschreibungen für Aufsichtsratsposten, warb ich um Mitarbeiter.

Elena Bjaslepkina. Sämtliche Bewerber vor ihr habe ich längst und zurecht vergessen. Ihr Gesicht war übersät mit Metallringen, Stäbchen und Kugeln. Als ich las, dass sie Politikwissenschaft studierte (neben Germanistik und Komparatistik), hatte ich innerlich bereits entschieden, das Interview nur so lange zu führen, wie es die Höflichkeit gebot.

Gemäß ihrem Lebenslauf war die gebürtige Weißrussin seit fünf Jahren in unserem Land – ein leichter Akzent verriet ihre Herkunft, aber sie benutzte einen so reichen Wortschatz, wie ich es bei Muttersprachlern kaum je gehört hatte. Sie formulierte konkret, präzise und schlüssig, schien mir stets zumindest einen Gedanken voraus. Schon nach ein paar Sätzen war ich ein wenig eingeschüchtert, gleichzeitig neugierig. Fragen zu ihrer alten Heimat oder familiären Verbindungen dorthin beantwortete sie so schroff, dass ich sie mir rasch und auch zukünftig verbat. Wenn ich Elena nicht folgen konnte, verlangsamte sie ihr Sprechtempo, ihr nächster Gedanke zeichnete sich bereits in ihrer Mimik ab, bevor sie ihn aussprach. Erst, als ich sie nach ihrer Motivation fragte, nach dem Grund, warum sie mitarbeiten wollte, überlegte sie etwas länger.

»Weil ich die Welt verändern will? Weil ich die Welt verändern will!«

Sie verzog keine Miene.

»Irgendwo muss man damit ja anfangen«, lächelte sie, damit ich mich entspannte.

»Nun gut. Wir melden uns dann bei dir.«

Sie machte keine Anstalten, aufzustehen.

»Was ist dir denn wichtig bei der Arbeit hier?«

Hätte ich sagen sollen, dass ich es allein nicht packte, dass ich gerne Chef war und dementsprechend auch jemandes Chef sein wollte? Als Chef hätte ich ein paar Lügen parat haben müssen.

»Wir sind ein Sprachrohr der Hochschüler, gleichzeitig ein wichtiges Informationsmedium für die Studierenden. Es geht um Aufklärung, Demokratie, und –«

Ihr Blick wurde kälter, je mehr ich plapperte.

»Wofür soll das Magazin stehen?«

Ich verkniff mir weitere Floskeln, weil ich fühlte, sie würde mich sonst festnageln.

»Wir haben alle Freiheiten. Wir können daraus machen, was wir wollen.«

Damit gab sie sich zufrieden, und ich beauftragte sie mit einem ersten Artikel. Elena war vermutlich die erste Mitarbeiterin des seit Jahrzehnten existierenden Magazins, die über echtes journalistisches Talent verfügte. Als ihr Chef fühlte ich mich von ihr immer etwas bedroht. Heute weiß ich, dass sie mich in jeder Hinsicht besser machte, als Chefredakteur, als Journalist und Mensch.

Nach Elena lag die Latte für sämtliche Bewerber zu hoch, bis Ulrike in das Redaktionszimmer trat. Sie trug einen Pullover und Jeans, nicht besonders eng, doch perfekt sitzend, lässig elegant. Sie stand und saß aufrecht vor mir, lächelte entspannt und selbstsicher, während ich um Haltung und Worte rang.

Sie stammte aus dem deutschsprachigen Norditalien, studierte Publizistik und Betriebswirtschaft – in meinen Augen minderwertige Studien. Nachdem ich ein paar Standardfragen durchgegangen war, versuchte ich zu improvisieren, ein lockeres Gespräch zu führen, doch sobald ich zu ihr aufsah, schoss mir das Blut ins Gesicht, ich ging hinter ihrem Lebenslauf in Deckung.

»Ich hätte ein paar Ideen, worüber ich schreiben könnte.«

Meine Ganglien ersoffen in Hormonen, meine Zunge fühlte sich geschwollen an.

»Natürlich nur, wenn das okay für dich ist.«

»Okay.«

»Gibt es so etwas wie eine Redaktionssitzung? Ein fester Termin wäre ideal, dann kann ich gleich nachsehen, ob es zu Überschneidungen mit Lehrveranstaltungen kommt.«

Sie hatte das Ruder übernommen. Wie hätte ich ahnen können, dass sie es so bald nicht mehr abgeben würde?

»Alles in Ordnung?«

Als Zeichen, dass ich keinen Schlaganfall erlitten hatte, sprang ich auf, grinste dämlich, bot ihr mit weichen Knien meine feuchte Hand und hieß sie als neue Redakteurin willkommen.

Wir drei trafen uns ein- bis zweimal wöchentlich, um Themen und Artikel für die nächste Ausgabe zu besprechen. Nach der Lektüre der umfangreich abonnierten internationalen Presse war ich imstande, über aktuelle Brennpunkte der Hochschulpolitik oder relevante gesellschaftliche Themen zu referieren. Zumindest, bis Elena einhakte. Immer wieder forderte sie mich heraus, wenn sie einmal meiner Meinung war, folgte unweigerlich das große Aber. Ich hatte den längeren Atem, sie die besseren Argumente. Wie eine stets gut gelaunte Moderatorin sorgte Ulrike dafür, dass die Wogen nicht zu hoch gingen und wir uns zumindest darauf verständigten, wer an welchen Artikeln arbeitete. Die beiden lieferten neue Ideen, die über den Universitätsbetrieb hinausreichten. Sie unterstützten einander bei Recherchen oder als Fotografinnen und lieferten unverhoffte Qualität. Wir brauchten weniger Anzeigen, um die Seiten zu füllen. Als ich einige der Inserate ablehnte, boten die Kunden höhere Preise für ihre Einschaltungen, die ich schließlich auch von den anderen Inserenten verlangte. Unser Druckwerk wurde vermutlich wenig gelesen, erreichte aber rund dreißigtausend Studierende und Hochschulbedienstete, die so manche Unternehmen als Zielgruppe definierten. Die Anzeigen schrumpften, die Einnahmen sprudelten, und das Magazin sah nicht mehr aus wie eine zu dick geratene Werbebroschüre mit redaktionellen Einsprengseln.

Solange wir keine gröberen Verluste machten, interessierte sich niemand für unsere Finanzen. Ich erhöhte unsere Zeilenhonorare, zahlte uns Spesen aus, kaufte eine professionelle Spiegelreflexkamera und Mobiltelefone. Wir waren die ersten auf dem Campus, die einander jederzeit erreichen konnten, was bei Mithörenden Staunen oder Naserümpfen auslöste. Unsere Presseausweise verschafften uns Zutritt zu Konferenzen und Empfängen, für Freikarten aller Art genügte ein kurzer Anruf des Chefredakteurs.

Wenn ich eine neue Ausgabe aufschlug, auf Seite drei mein eigenes Bild in Denkerpose nebst meinem Leitartikel betrachtete, durchströmte mich eine wohlige Zufriedenheit. Als leitender Chefredakteur der wichtigsten Studentenzeitschrift an der zweitgrößten Universität des Landes fühlte ich mich erwachsen, als Macher.

Nach Beendigung einer Ausgabe lud ich mein Team auf Redaktionskosten ein. Bei dieser Gelegenheit erlaubte Ulrike es mir in einem kleinen, intimen Ritual, ein Gläschen Rum in ihren Schwarztee mit Zitrone zu gießen, mit dem sie den Abend stets begann.

Alles war perfekt, es war mein Paradies.

Das Paradies ist der Zustand jenseits aller Geschichten. In der Erzählung ist es immer schon verloren.

Zwei

Trotz eklatanter Schwächen in Mathematik habe ich eine Schwäche für Geometrie.

Beim Dreieck, möglichst gleichseitig, handelt es sich um eine besonders stabile Verbindung. Schauen Sie sich bloß eine Brücke an, oder den Eifelturm. Überall Dreiecke, die sich gegen die äußeren Kräfte stemmen.

Auf den ersten Blick erscheint keine andere Beziehungskonstellation so eindeutig dem Untergang geweiht wie das Dreieck, gibt es doch stets ein drittes Rad am Moped.

Gegenüber äußeren Einflüssen ist eine Dreiecksbeziehung jedoch von herausragender Stabilität, da die Kräfte einander ausgleichen, die dritte Dimension zum Puffer und Kleber der anderen wird.

Die Zerstörung eines solchen Beziehungsdreiecks erfolgt fast ausnahmslos von innen.

Ich inserierte keine Stellen mehr, gelegentlich klopfte trotzdem jemand an. Ein Bewerbungsgespräch kann eine großartige Sache sein – wenn man auf der richtigen Seite des Schreibtisches sitzt. Jene, die sich nicht gleich abwimmeln ließen, befragte ich mit demonstrativer Herablassung, nahm ihre schöngefärbten Lebensläufe auseinander und ritt genussvoll auf ihren Unzulänglichkeiten herum, um ihnen nach einigen Tagen per E-Mail mitzuteilen, dass wir uns gegen sie entschieden hätten.

Wenn Hans nicht aufgetaucht wäre, hätte es bei der schlichten Einfachheit des Dreiecks bleiben können. Er grüßte höflich und wartete an der Tür, bis ich ihn ansprach. Vermutlich lag es an dieser zurückhaltenden Art, dass ich ihn nicht auf einen Termin in einigen Wochen vertröstete. Stattdessen gab ich mich am Computer beschäftigt und bedeutete ihm, auf dem unbequemen Schemel bei der Garderobe Platz zu nehmen.

Ich öffnete eine sich langsam aufbauende Internetseite nach der anderen und musterte ihn heimlich. Eindeutig ein Landei, einfache Herkunft. Mittelscheitel, ein bunter Kleidungsmix aus den gerade gängigen Modesünden. Er saß kerzengerade da, wartete regungslos, geduldig. Es lag eine Unschuld in seiner Miene, sein Allerweltsgesicht wirkte so unverbraucht, als hätte er noch nie eine Kränkung erlebt.

»Was kann ich für dich tun?«, fragte ich, ohne meinen Blick vom Bildschirm abzuwenden.

»Ich möchte mich bewerben, als Mitarbeiter in Ihrer Redaktion.«

Seine Stimme war sanft, der Augenaufschlag erwartungsvoll. Er war der erste Mensch, der mich siezte.

»Mein Team ist komplett und bestens eingearbeitet«, blockte ich und bat ihn dennoch an den Redaktionstisch.

»Ich lerne schnell und arbeite hart. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich Ihnen das beweisen dürfte«, fügte er in formeller Ernsthaftigkeit hinzu.

Er zog seinen Lebenslauf aus seinem Rucksack und beantworte bereitwillig meine Fragen. Hans Hase (und wie bei so vielen huschte beim ersten Hören dieses Namens ein Schmunzeln über meine Lippen) war zwei Jahre jünger als ich. Sein Vater war Ingenieur in einer Fabrik, die Mutter Angestellte im Finanzbereich einer Handelskette. Aufgewachsen in einem kleinen, abgelegenen Dorf, war er ins nächstgelegene Gymnasium gependelt. Seine Schulnoten waren durchschnittlich, jedenfalls besser als die meinen. In den Ferien sammelte er Praktika bei Firmen aus seiner engeren Heimat. Die Stadt musste für ihn wie eine Metropole erscheinen – und ich wie ein Kosmopolit.

»Ein Jurist. Nicht gerade das, was uns fehlt. Einen Naturwissenschaftler oder Mediziner, auch einen Mathematiker könnten wir vielleicht brauchen.«

Gegenüber Jus-Studenten hatte ich eine ganz besondere Verachtung kultiviert.

»Mein Studium mag innerhalb der Geisteswissenschaften eine Sonderstellung einnehmen. Doch mit Verlaub, auf der Ebene der Hermeneutik sind wir uns näher, als es den ersten Anschein macht.«

Seine Miene blieb ohne den geringsten Hinweis auf einen Anflug von Ironie. Als eine E-Mail mit klingendem Alarm in meinem Postfach ankam, wandte ich mich dankbar dem Computer zu, gab mich beschäftigt und überlegte, wie ich ihn elegant aussortieren konnte.

»Am besten, du schreibst einen Probeartikel und mailst ihn mir.« Während ich mir ein langweiliges Thema überlegte, zog er ein Blatt Papier aus der Tasche.

»Diesen Artikel habe ich vorsorglich verfasst.«

Vorsorglich – es war eines der Worte, die er gerne benutzte. Ich war mir nicht sicher, ob er sich besonders gewählt oder antiquiert ausdrückte. Als ich ans Ende des Textes gelangt war, schaute er mich wie ein Kind an, das sich zum ersten Mal die Schuhe selbst gebunden hat.

»Was denken Sie?«

»Ich denke, du solltest mich duzen.«

Er schnellte hoch und ergriff meine Hand.

»Hans. Sehr erfreut.«

»Du bekommst deine Chance«, sagte ich reflexartig, als müsste ich ihn belohnen. Er gab meine Hand frei und setzte sich wieder.

»Aber nur auf Probe«, ergänzte ich mit brüchiger Stimme.

Ich beauftragte ihn, ein Interview mit dem Leiter des Mieterschutzvereins zu führen. Wenn es erwartungsgemäß schiefging, er die Batterien des Diktafons nicht kontrollierte, die Mitschrift aus löchrigen Stichworten bestand, er den Text nicht gekürzt bekam oder die Fotos unbrauchbar waren, gab es mir die Gelegenheit, zu korrigieren, wozu ich mich hinreißen hatte lassen. Doch nach wenigen Tagen lag ein brauchbares Interview mit Headline, Unterzeile, Zwischentiteln, Absätzen und vernünftigen Bildern samt Bildunterschriften auf dem Tisch. Der Artikel war sauber strukturiert, ohne Fehler, der Mieterschutzverein würde im nächsten Jahr wie üblich Inserate schalten.

»Willkommen in der Redaktion«, hörte ich mich sagen.

Hans besaß nicht annähernd das journalistische Talent von Ulrike, schon gar nicht jenes von Elena. Er hatte weder ihre Neugierde, noch ihre Passion, man spürte die Mühe, die mit dem Schreiben verbunden war.

Damals dachte ich, er wäre einfach gut darin, das zu machen, was man ihm auftrug. Heute weiß ich es besser.

Drei

Ein Schuhkarton voller Schnappschüsse aus jener Zeit zeigt uns beim leidenschaftlichen Diskutieren, Lachen, oder beim Feiern, wenn wir in fast digitaler Beliebigkeit abdrückten, weil der Film zum Entwickeln musste. Wie die meisten Studierenden kleidete ich mich in den günstigen Modeketten ein, die damals in die Provinz expandierten. Ulrike (elegant) und Elena (konsequent in schwarz) pflegten ihren eigenen Stil, auch Hans versuchte sich darin. Mit abgewetzten Sakkos mit Ärmelschonern und Hemden mit ausgefallenen Mustern aus zweiter Hand glich er zusehends den echten Journalisten, den Profis, wie wir sie von Pressekonferenzen und anderen Veranstaltungen kannten. Eine Zeit lang ließ er sich einen Unterlippenbart wachsen. Wir hänselten Hans so hartnäckig, bis er ihn wieder abrasierte. Seine anfängliche Schüchternheit legte er allmählich ab und debattierte bei unseren Redaktionssitzungen mit. Er geriet nie in Konflikte, gab sich lieber geschlagen, indem er das bessere Argument lobte. Ganz anders Elena, die mit offensichtlicher Freude jede Gelegenheit nutzte, um (bevorzugt mir) zu widersprechen. Sie musste immer Recht behalten. Bedauerlicherweise hatte sie so gut wie immer Recht. Dann blieb mir nur noch der geordnete Rückzug, um einen Rest meiner Autorität zu wahren, vor Hans – und vor allem vor Ulrike.

Ich suchte nach Wegen, um ihr näherzukommen, doch außerhalb meines Reiches, der Redaktion, genügte eine lässige Geste, ein launiges Wort, ein süffisantes Zucken ihres Mundwinkels, und ich brauchte alle meine Kraft und Konzentration, um mich unfallfrei aus ihrem Blickfeld zu entfernen. Mehrmals reservierte ich Konzert-, Kino- oder Theaterkarten für uns, um mir schließlich einzugestehen, dass ich sie selbst nach einem Jahr als ihr Chef nicht einzuladen vermochte.

Ulrike war eine Schnelldenkerin, die mit Elena einigermaßen schritthalten konnte, Zusammenhänge erkannte, während ich noch einen Satz entschlüsselte, den Elena Minuten zuvor gesagt hatte. Ulrike lieferte die meisten Titelgeschichten. Sie vermochte komplexe Themen verständlich zusammenzufassen, urteilte nicht so hart wie Elena, deren Näschen für Missstände und Sinn für Gerechtigkeit uns entweder inspirierte, antrieb oder einbremste. Ihre penibel recherchierten, einfühlsamen Reportagen über Einzelne, vom Hausmeister zum Professor, von der Studienabbrecherin zur Bibliothekarin sprengten die übliche Qualität eines Studentenmagazins. Hans setzte ich an die trockeneren Themen, neue Gesetze, organisatorische Änderungen an der Hochschule, Straßenumfragen.

In der Redaktion benutzten wir dasselbe Vokabular, mit dem wir die Welt in Gut und Böse teilten, kritisierten und verurteilten, und von einer besseren Zukunft träumten. Wir diskutierten, ohne politische Gräben überwinden zu müssen, denn wir wähnten uns auf der Seite der Guten. Wenn wir feierten, diskutierten wir gewagter, passionierter als bei den Sitzungen. Wie sich das für einen Chef gehört, blickte ich voraus. Bierselig und euphorisiert von der neuesten Ausgabe spielte ich den Visionär, behauptete, die Digitalisierung sei der Schlüssel zu einer sozialeren, friedvollen Zukunft.

»Die Digitalisierung soll uns zu besseren Menschen machen?«, zweifelte Elena.

»Sie ist eine Chance für eine bessere Welt, für mehr Gerechtigkeit. Wir müssen sie nur nutzen!«

»Warum sollte der Mensch ausgerechnet damit etwas anderes anfangen, als seinen Egoismus und seine Gier zu befeuern?«

»Was für ein schrecklich negatives Menschenbild du hast.«

»Du verfügst weder über Macht noch Vermögen. Es ist leicht, von Gerechtigkeit zu träumen, wenn man nichts zu verlieren hat.«

»Immerhin bin ich Chefredakteur der zweitgrößten –«

»Das hast du das eine oder andere Mal erwähnt. Aber wie wird es wohl sein, wenn du einmal wirklich einflussreich bist und Geld hast, richtig viel Geld?«

»Worauf willst du hinaus?«

»Wenn du reich wärst oder mächtig, denkst du tatsächlich, dass du dieselben Ideale hochhältst wie jetzt, wo du nichts hast, wo es einfach nur bequem ist und sich gut anhört, so zu sprechen?«

»Warum gehst du mich schon wieder so an?«

»Weil du es bist, der beim zweiten Bier die großen Reden schwingt. Ich meine nicht dich. Ich meine uns alle.« Sie warf einen düsteren Blick in die Runde.

»Wo wir wohl alle einmal landen werden!«, lächelte Ulrike und hob ihr Glas.

»Auf eine glorreiche Zukunft in einer besseren Welt!«, stieß Hans an. Er war gesellig, aber nicht auf die Art, wie es in Arbeitszeugnissen stand. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals betrunken erlebt zu haben. Seit er dabei war, blieben Ulrike und Elena an solchen Abenden etwas länger.

Unter all den Themen, die wir diskutierten, tauchte eines immer wieder auf, über das wir eine Titelstory machen wollten. Wir rümpften unisono die Nasen über die Welt der Burschenschaften, die von konservativen Männerseilschaften bis hin zu deutschtümelnden Ewiggestrigen reichten, doch wir wussten wenig über ihre Welt. Hin und wieder sahen wir sie in kleinen, uniformierten Gruppen Lokale aufsuchen, die wir daraufhin mieden. Wenn sie sich einmal im Jahr mit Gleichgesinnten zu einem großen Ball trafen, demonstrierten wir dagegen, wobei nur Elena mit der Inbrunst echter Wut brüllte. Elena meinte, dieses Thema nicht mit der nötigen Unvoreingenommenheit bearbeiten zu können. Also bot Hans an, Ulrike bei der Geschichte zu unterstützen, was diese unumwunden akzeptierte.

Nach zwei Wochen hatten sie nichts als hinlänglich bekannte Fakten aus Sekundärquellen und einen Haufen an Mutmaßungen gesammelt. Wir einigten uns darauf, das Thema zu verschieben, um es nach den Sommerferien erneut zu versuchen. Doch wenige Tage später zeigte Hans uns eine Einladung zu einem Fest, das einige der radikaleren Vereine aus Anlass des hundertachtzigjährigen Jubiläums einer gewonnenen Schlacht Preußischer Truppen organisierten. Hans hatte zu einer Gruppe von Uniformierten Kontakt aufgenommen, als er ohne Ulrike eine der einschlägigen Bars aufgesucht hatte.

Das große Fest war von jungen Männern in Anzügen, Uniformen und Trachten dominiert. In mehreren Reden ging es um Historisches und den Untergang des Vaterlandes. Das Diktafon in seiner Sakkotasche gab nur Bruchstücke wieder, zu weit weg waren die Lautsprecher, zu dicht standen die Menschen um Hans. Nach den Reden wurde ein Lied angestimmt, das alle mitzusingen versuchten. Die folgende Musik bot einen skurrilen Wechsel aus Pop, Schlager und Metal. Die wenigen Frauen wurden auf der Tanzfläche meist noch vor Ende eines Liedes vom nächsten Tanzpartner in Beschlag genommen. Bier und Testosteron bestimmten die Stimmung, doch einige ältere Herren sorgten mit wenigen Worten und kleinen Gesten dafür, dass alles ruhig ablief. Hans mischte sich unter die Leute, lachte nach schlechten Witzen, hielt Gespräche am Laufen, bei denen es um die Ungerechtigkeit des Sozialstaats, Meinungsfreiheit und den Niedergang von Kultur und Werten ging, bis einer der älteren Männer ihn mit Erzählungen aus der annähernd zweihundertjährigen Geschichte der Verbindung in Beschlag nahm. Ob es um Revolutionen, Kriege oder juristische Wendepunkte ging, aus dem Mund des eloquenten Herrn klang es, als wäre dieser Verein der Nabel aller historischen Ereignisse, ein Quell laufenden Fortschritts, eine humanistischen Idealen verpflichtete Sozialeinrichtung.

Als der Mann Hans unvermittelt als Herr Hase ansprach, verstummte unser Agent, erstarrte auf dem Glatteis, auf das man ihn geführt hatte, bis der ältere Herr in charmantem Ton erklärte, dass er es als seine Pflicht als Gastgeber erachte, über seine Gäste Bescheid zu wissen. Er stellte sich als Hausherr und Vereinsvorsitzender vor. Er werfe immer ein Auge auf die talentierten, aufstrebenden jungen Menschen, die sich für das Unimagazin engagierten. Hans fühlte sich so geschmeichelt, dass er bald wieder zu Worten fand, als er verschiedenen Personen vorgestellt wurde, unter denen sich der Bürgermeister, mehrere Hochschulprofessoren und Anwälte befanden.

Wir analysierten die Aufnahmen des Diktafons, als wäre eine geheime Botschaft darin enthalten. Elena ließ sich mehrfach über die chauvinistischen Untiefen aus, auf die wir stießen – doch für die Story brauchten wir Fakten, irgendwelche Vorhaben, zumindest provokantere Aussagen.

Sechs Seiten hatte ich für die Titelstory vorgesehen, wenige Tage vor Redaktionsschluss dachte ich schon daran, den Platz mit Anzeigen und belanglosen Reserveartikel zu füllen, die ich immer in der Hinterhand hatte. Ulrike war sichtlich enttäuscht, Elena schlug vor, dass Hans seine neuen Kontakte nutzen sollte, um weiter zu recherchieren, für einen neuen Anlauf nach den Ferien. Doch Hans wiegelte ab, versicherte, den Artikel schreiben zu können. Ulrike wusste, dass Elena dagegen war, doch sie entschied sich erstmals gegen ihre Kollegin und machte sich gemeinsam mit Hans an die Arbeit.

Die Tage vor der Abgabe an die Druckerei waren stets intensiv. Ausstehende Artikel und Anzeigen mussten eingefordert, Bilder ausgewählt, Grafiken erstellt, das Layout geprüft, sämtliche Texte lektoriert und Korrekturen abgestimmt werden. Ich war jedes Mal aufs Äußerste angespannt. In diesem Zustand las ich am Tag des Redaktionsschlusses den Artikel über die Burschenschaften.

Der Text war kein Aufreger, nichts wurde aufgedeckt, nichts Brisantes zutage gefördert, außer öffentlich zugängliche Fakten, ein paar historische Hintergründe, geschmückt mit vagen Andeutungen und unbeantworteten Fragen. Ich las den Text nicht kritisch, ich las ihn, um Fehler zu finden. Zusammen mit dem Grafiker setzte ich den Artikel und ging die finale Gestaltung der Ausgabe durch. Als wir fertig waren, zögerte ich damit, die Daten an die Druckerei zu übermitteln. Meinem Instinkt folgend, nahm ich eine letzte Änderung vor, ersetzte die Namen der beiden Autoren unter der Titelgeschichte durch das Kürzel red, dem Zeichen der Redaktion, wie wir es üblicherweise unter die Kurzmeldungen oder Artikel mit augenscheinlichem Werbeeffekt für Anzeigenkunden druckten. Instinktive Entscheidungen vereinfachen allzu Kompliziertes, geben einem das Gefühl, das Steuer in der Hand zu haben, selbst wenn man die Kontrolle längst verloren hat.

red – ich hatte keine Ahnung, was diese drei Buchstaben für mich bedeuten würden. Der Plastikstuhl wartete schon auf mich.

Vier

Lehrveranstaltungen besuchte ich nur noch, wenn ich unter Leute kommen wollte. Prüfungen legte ich nicht ab, ich lehnte sie ab. Ein Chefredakteur war schließlich kein Prüfling.

Irgendwann durchschaute mich mein Vater. In der Hoffnung, ich würde mit dem Studium vorankommen wollen oder mir eine anständige Arbeit suchen, kürzte er mir die finanzielle Unterstützung. Er wusste nicht, dass ich beim Magazin mehr als genug verdiente. Zudem steckte meine Mutter mir hinter seinem Rücken immer wieder etwas zu. Von meinen literarischen Ambitionen ahnten sie nichts.

Es erschien mir naheliegend, meine Erfahrungen zu nutzen, um in den Journalismus der Erwachsenen einzusteigen – und nebenher mein erstes Romanprojekt zu entwickeln. Ich wollte nicht wie Georg bei einem Blatt in der Provinz anheuern. Nein, ich würde in die Hauptstadt wechseln, und von dort bei erstbester Gelegenheit in eine Stelle als Auslandskorrespondent. Lateinamerika, Ostasien, Afrika, irgendwohin, wo es heiß war, exotisch und gefährlich. Ich würde Eindrücke sammeln und dann zum freien Schriftsteller werden. Freier Schriftsteller – das erschien mir der Inbegriff eines freien Menschen.

Wie üblich feierten wir das Erscheinen der neuen Ausgabe. Elena und Ulrike diskutierten leidenschaftlich über den Nahost-Konflikt, die Wahl Mandelas zum Präsidenten Südafrikas und die bevorstehende Mitgliedschaft unseres Landes in der Europäischen Union. Auch Hans war besonders gesprächig, sodass ich an jenem Abend kaum zu Wort kam und zu viel Zeit zum Trinken hatte.

»Ich schreibe einen Roman!«, rief ich irgendwann viel zu laut, um endlich eine lange und lustvoll geführte Debatte zwischen Ulrike und Hans zu unterbrechen. Endlich waren sie ruhig, dann erschrak ich darüber, dass ich es ausgesprochen hatte.

»Ich arbeite daran, jeden Tag, andauernd, im Geiste.«

Ihr Schweigen nahm ich als Indiz dafür, dass sie mehr erfahren wollten.

»Es geht um die großen Fragen der menschlichen Existenz, Themen, die mir auf der Seele brennen, mir keine andere Möglichkeit lassen, als meiner Berufung zu folgen, der inneren Stimme, meinem Talent.«

Nach einer Pause, die schon an eine Gedenkminute heranreichte, fanden alle ihre Sprache wieder. Cool fanden sie es, mutig, Ulrike nahm den Begriff bewundernswert in den Mund, doch rasch versank sie wieder in ihr Gespräch mit Hans. Sie redeten über ihren Artikel, als hätten sie ein gemeinsames Kind auf die Welt gebracht. Elena stellte mir Fragen zu meinem Buchprojekt, die ich mir notieren hätte sollen, um sie mir selbst zu stellen, später, viel später, als ich tatsächlich mit dem Schreiben anfing.

Gegen Ende des Abends lehnte ich schwankend an der Bar. Ulrike kam zu mir, lächelte mich an, doch ihre glasigen Augen wirkten verletzlich, zugänglich.

»Danke für die Einladung.«

»Du bist meine Traumfrau«, gestand ich ihr, doch die Musik aus dem nahen Lautsprecher übertönte mich.

»Meine Traumfrau bist du.«

»Wie?«

»Ich bin verliebt in dich. Schrecklich verliebt.«

»Was?«

Hans kam von der Toilette zu uns, Elena vom Tisch, der Barkeeper schob mir die Rechnung unter die Nase.

»Ach, vergiss es«, winkte ich ab und zückte die Geldbörse.

Nachdem sich Ulrike vor dem verschlossenen Lokal endlich von Hans löste und wir uns voneinander verabschiedeten, lud Hans mich zum Frühstück ein.

In der Stockküche des Studentenheims servierte er uns gebratene Eier, ich würgte dazu noch ein Bier hinunter.

»Mein Vater arbeitet als Schichtarbeiter in der Spanplattenfabrik.«

»Der Ingenieur?«

»Meine Mutter ist Kassiererin im Supermarkt. Sie haben sich einen Tag nach meinem achtzehnten Geburtstag getrennt.«

Ich hatte noch nie etwas Persönliches von ihm erfahren.

»Das tut mir leid.«

»Seit ich denken kann, hatten sie ein schlechtes Gewissen. Ich habe immer bekommen, was ich wollte. Eigentlich bekomme ich immer noch mehr von ihnen, als ich will.«

»Dann tut es mir leid für sie.«

Das fand er amüsant.

»Worüber wirst du schreiben? Ich meine, weißt du schon, worum es gehen soll?«

»Na ja, ich bin im Anfangsstadium, es ist alles gerade am Entstehen, ich sammle, lege frei, leuchte aus.«

»Ich verstehe – ungelegte Eier und so. Ich finde es jedenfalls großartig, dass du deiner inneren Stimme folgst. Einen ersten Fan hast du schon.«

So erzählte ich doch noch von Ideen für Geschichten, bis mir darüber fast die Augen zufielen.

Als ich vormittags auf seiner Couch erwachte, war ich allein im Zimmer. In einem Regal fand ich Biografien von Politikern und Unternehmern, Ratgeberliteratur für Manager. Auf dem Schreibtisch stapelten sich Visitenkarten. Vor jedem der Namen stand mindestens ein Doktortitel.

»Ich habe es nicht geschafft, sie wegzuwerfen. Die haben gemeint, ich könne mich melden, wenn ich etwas brauche. Man weiß ja nie«, zwinkerte Hans mir zu, zwei Tassen Kaffee in den Händen, frisch geduscht, fertig angezogen, die Frisur saß.

»Man weiß ja nie.«

Zwei Tage später erschienen Ulrike und Hans in der Redaktion. Sie blieben stehen, Ulrike griff demonstrativ nach seiner Hand.

»Wir sind zusammen. Wir wollten, dass du es weißt.« Für einen kurzen Moment schien es, als machten sie Anstalten, sich vor mir zu küssen, als wäre ich ihr Trauzeuge, Brautvater, Priester.

»Das sind ja prächtige Neuigkeiten! Da sage noch jemand, unsere Redaktion sei nicht produktiv!«, rief ich und umklammerte mein Mobiltelefon.

»Jetzt muss ich aber, ihr entschuldigt mich.«

Auf das Gerät starrend stolperte ich hinaus. Anstatt mich in den Fluss zu stürzen oder zumindest zu betrinken, stopfte ich mir ein Riesenschnitzel und zwei Stück Kuchen aus der Mensa in den Hals, bis mir endlich so übel war, wie es der Situation angemessen schien. Das Dreieck hatte niemals existiert. Es war ein klappriges Viereck, das uns zusammenhielt.

Oder nur ein Strich.

Ein Streichholz, das nur auf einer Seite brannte. Der meinen.

Fünf

Nach dem Erscheinen der letzten Ausgabe des Magazins in meiner Ära als Chefredakteur dauerte es zehn Tage, bis ich auf dem Plastikstuhl zu sitzen kam. In einem Kommentar im studentischen Flugblatt einer Oppositionspartei hatte sich deren Vorsitzende über den angeblich verharmlosenden Artikel über die Burschenschaften echauffiert, es handle sich um einen rechten PR-Artikel. Sie griff mich persönlich an, indem sie ein Naheverhältnis in die Kreise der Verbindungen suggerierte. red – das war ich, Maximilian Dauch.

Anstatt die Ferien abzuwarten, in denen die Aufregung sich hätte legen können, verfasste ich eine E-Mail an die Autorin der kritischen Zeilen, in der ich unsere und meine ganz persönliche Arbeit und Unabhängigkeit vehement verteidigte. Vertieft in sommerliche Reisepläne erschrak ich einige Tage später beim ungewohnten Klingeln meines Mobiltelefons. Ich wurde in mein Büro zitiert, ohne