Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Imaginante editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

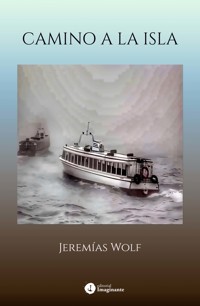

En este, su séptimo libro, Wolf nos invita a emprender un viaje hacia ese lugar íntimo que todos llevamos dentro: la isla. Es un retorno simbólico y literal, una búsqueda de identidad que deja atrás el ruido de la ciudad para sumergirse en el pulso lento y vital del Delta. Sus cuentos, tan humanos como el río que los inspira, nos hablan de amor, desencuentros, memorias que flotan entre juncos, y personajes que cruzan los mapas sin moverse, impulsados por deseos que reconocemos como propios. En sus páginas, la naturaleza no es un decorado: es un personaje más, madre exigente y refugio tierno, con una fuerza ancestral que confronta, consuela y enseña. Con una mirada poética y una sensibilidad que abraza lo ecológico, lo popular y lo sensual, Wolf vuelve al alma isleña para hablarnos del tiempo, la familia, la soledad y la ternura que persiste incluso cuando todo parece perdido. Cada cuento es una mano extendida, una madeja de memorias tejidas para no extraviarnos. Camino a la Isla no es solo un libro de relatos: es una invitación a volver al origen, allí donde todavía arde la verdad entre los juncos, y el agua nos recuerda quiénes fuimos… y quiénes podríamos volver a ser.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Camino a la isla

Jeremías Wolf

En este, su séptimo libro, Wolf nos invita a emprender un viaje hacia ese lugar íntimo que todos llevamos dentro: la isla. Es un retorno simbólico y literal, una búsqueda de identidad que deja atrás el ruido de la ciudad para sumergirse en el pulso lento y vital del Delta.

Sus cuentos, tan humanos como el río que los inspira, nos hablan de amor, desencuentros, memorias que flotan entre juncos, y personajes que cruzan los mapas sin moverse, impulsados por deseos que reconocemos como propios. En sus páginas, la naturaleza no es un decorado: es un personaje más, madre exigente y refugio tierno, con una fuerza ancestral que confronta, consuela y enseña.

Con una mirada poética y una sensibilidad que abraza lo ecológico, lo popular y lo sensual, Wolf vuelve al alma isleña para hablarnos del tiempo, la familia, la soledad y la ternura que persiste incluso cuando todo parece perdido. Cada cuento es una mano extendida, una madeja de memorias tejidas para no extraviarnos.

Camino a la Isla no es solo un libro de relatos: es una invitación a volver al origen, allí donde todavía arde la verdad entre los juncos, y el agua nos recuerda quiénes fuimos… y quiénes podríamos volver a ser.

Jeremías Wolf

Camino a la isla / Jeremías Wolf. - 1a ed. - Villa Sáenz Peña : Imaginante, 2025

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-631-6664-19-8

1. Narrativa Argentina Contemporánea. 2. Cuentos. I. Título.

CDD A860

Edición: Oscar Fortuna.

Correcciones: Marina Mata.

Conversión a formato digital: Estudio eBook.

© 2025, Jeremías Wolf

© De esta edición:

2025 - Editorial Imaginante.

www.editorialimaginante.com.ar

https://www.instagram.com/imaginanteditorial/

www.facebook.com/editorialimaginante

Libro editado en Argentina.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito del titular del copyright.

Dedicado a todos los objetores del arte, de la mano de quienes Borges aún seguiría perdido en el laberinto, la muchacha nunca hubiera tenido ojos de papel, Hernández estaría todavía curando sus heridas en alguna pulpería perdida y Vincent continuaría mezclando acuarelas en su paleta.

También se lo dedico a todos aquellos que se dejan llevar por las emociones sin prejuicio ante las expresiones de otros.

La definición de arte es abierta, subjetiva y discutible.

BUENOS VECINOS

La música de Baglietto sonaba a mis espaldas. Deslicé la navaja por mi rostro en la última pasada. El brillo de la hoja se reflejó en el espejo y me encandiló. Mi abuelo también me encandilaba con sus historias. Nos sentábamos en la penumbra de la noche a oír la naturaleza, en el muelle, con alguna aventura a mano. La piel estaba ya delicadamente rasurada. Enjuagué la hoja, la sequé y la guardé en el estuche que conservaba con las iniciales del padre de mi padre.

Mis ojos se cruzaron con el reflejo de mi mirada. Me sumergí en el abismo inconsistente del propio ego a través del eterno túnel de la retina. La vida entera desfiló en ese instante hasta esta soledad elegida del presente. Busqué explicaciones en cada recuerdo, bien al fondo de mis días. Reboté de un golpe al presente. Me sequé el rostro y salí del baño.

Todavía el resto del café hacía que un leve aroma flotara en el ambiente. Bebí el último sorbo de paso al dormitorio. Como cada día de los últimos años, la cama estaba revuelta. Quedaba así hasta el día de franco laboral, jornada dedicada a otras rutinas menos compulsivas y más placenteras.

Fui al placard y vacilé acerca de qué prendas cargar en el bolso. Pantalón, medias, un par de camisas y el suéter azul —las noches de primavera suelen traer los últimos suspiros del invierno y no quería sentir frío—.

Día de espejos —pensé. Mi cuerpo, desnudo aún, me devolvió la imagen del par de cicatrices, testimonio de cuando caminé por la cornisa de la invalidez.

Me vestí con la misma ropa de todos los días: el jean gastado, las zapatillas blancas —perladas de barro isleño— y la camisa a cuadros —esa que Sofía me había regalado en mi cumpleaños número cuarenta y siete, y que yo cuidaba casi como un estandarte emocional—. Acomodé, como siempre, todo el equipo de trabajo y dejé que el ruido de la cremallera diera por terminada la secuencia previa a la salida. Tomé la campera de gabardina y salí de la casa.

Brandy, mi perro, estaba sentado frente a la puerta y agitó la cola al verme. Reclamó caricias, sabedor de que las próximas cuarenta y ocho horas de ausencia no eran una despedida permanente. Me acompañó al muelle.

Sentado allí esperé que la mansedumbre del río mañanero trajera el sonido de la lancha de pasajeros. Brandy se tendió a mis pies y observó atento. Le sonreí y, como si supiera, volvió a mover su rabo. ¡Nombre extraño para un perro islero! Su llegada al rancho coincidió con la de una botella de ese licor bajo mi brazo y, de puro comedido, terminó durmiendo en mi cama, aprovechando la borrachera.

Los primeros acordes del motor de la lancha tuvieron efecto en las orejas del perro. Propulsadas por un resorte invisible, se elevaron y enfocaron hacia el Paraná. En unos diez minutos estaría subiendo a la vetusta embarcación de madera que, como detenida en el tiempo, seguía surcando las aguas. Amada y odiada a la vez como un sauce más en el entorno natural de la isla.

Por fin se recortó la silueta en el horizonte corto del Delta. Miré la hora como un acto instintivo y supe que vería en el timón a un viejo amigo: Lucho Torres. Luis es un viejo lobo de río que desde pequeño comenzó a transitar por las maderas y los barnices de estas lanchas de transporte; desde popa hasta la proa, incluyendo recovecos y cornamusas.

Di una última palmada a Brandy. Antes de que el marinero terminara la maniobra estaba, de un salto, a bordo de la lancha. Me acomodé. En la distancia vi al pequeño perro sentarse en el muelle con la mirada fija en el río, achicando distancias.

El pasaje estaba compuesto por los hombres y mujeres adormilados de siempre. Teresa, la cocinera del recreo del sindicato del plástico; José, el carpintero; Carmen, la de la imprenta; Federico, el jardinero. Equilibrando el matiz de profesiones, Miguel, el escribano; Juan, el médico; y Gabriela, la del museo. El resto era un batallón de desconocidos de nombre y oficio, habitantes frecuentes del viaje. Ojos cerrados y miradas perdidas en el paisaje completaban el itinerario mañanero.

Aún faltaban unos veinticinco minutos de recorrido. La lancha llegaría a la Estación Fluvial sin lugar para el aliento. Poco a poco se iba completando el pasaje, siempre en los mismos muelles, siempre las mismas caras de sueño y la certeza del pensamiento común: volver a casa, volver a la isla.

Con Manuel nos conocíamos de siempre, de la época de los guardapolvos blancos y los recreos largos en la escuelita del Canal Honda. La vida se nos había ido escurriendo entre mareas y bajantes. Amigos, lo que se dice amigos, nunca fuimos, pero supimos amasar ese contacto de coterráneos, esa cortesía de vecino. Él subía seis muelles después que yo, y de la ribera de enfrente.

Todos los días la rutina del viaje nos hermanaba, por lo que fue fácil comenzar un diálogo que, liviano, nos hacía más corto llegar a destino. Fueron muchos viajes. Meses y años compartiendo un recorrido que se achicaba entre recetas de cocina, quejas por el turismo, anécdotas de vida y algún cabeceo somnoliento. Llegamos a saber mucho del otro, tanto como para que, fuera de este trayecto común, no supiéramos absolutamente nada. Asientos enfrentados, la charla monótona, mi bolso sobre la falda y su morral en bandolera, eso era todo y tanto. Al llegar a la fluvial, la cosa concluía con un formal “hasta mañana vecino”, lacónico y desinteresado. Nunca lo veía partir con el mismo rumbo mientras la avenida Cazón me devoraba los pasos.

En el destacamento nadie sabía mucho más de mí que el vecino. Tal vez los más antiguos tenían algún que otro recuerdo de mi pasado. Los de los grados intermedios habían sabido de mis borracheras, y los “modernos” solo conocían lo áspero de mis silencios. Nunca es fácil desandar el camino de las balas. Para mí solo fue posible a caballo de sanciones disciplinarias y un hígado dañado. Pero pude regresar, aunque nada fuera lo mismo.

Los años en la institución me habían dado la antigüedad suficiente para que fueran pocos los que me mandaran y muchos los que me obedecieran. Me forjé en la calle, en suburbios llenos de miradas desconfiadas y puños apretados. En noches de sirenas como taladros y lágrimas con destino de barro. La misma calle que me crio fue la que me arrebató mi más preciado tesoro: mi mujer.

En mis borcegos viven pasos, trotes, carreras detrás de la quimera de “hacer el bien”, de ponerme “al servicio de la comunidad”, y por dar perdí. La única imagen que no se borra es la de su cara en la cama del hospital. Un hilo de sangre comenzaba a derramarse de la comisura de sus labios mientras me exigía una promesa, y se fue…

Nunca conocí el perdón. Cuando la niebla del alcohol se disipaba solo dejaba que la venganza se dibujara en el horizonte. La domé, sí, pero a costa de dejar que el frío se apoderara de mis emociones. Cosa increíble, desde allí surgieron los ascensos, las menciones, algún latón con forma de medalla y hasta el apretón de manos de algún político vetusto y sin escrúpulos. Hoy soy eso.

Entré a la seccional y derecho al vestuario. Saqué el uniforme del bolso, sin prisa. Como un ritual, dejé que los estigmas vistiesen mi cuerpo. Salí al pasillo rumbo a la oficina principal y dejé atrás el murmullo que dejaba mi paso por los calabozos. Hice oídos sordos. Dejé que mi mano se deslizara sobre la culata. El jefe me esperaba.

—¿Cómo andás, Vázquez? —saludó el comisario sin levantar la vista de los papeles de su escritorio.

—Todo bien, patrón —respondí—. ¿Hay algo para mí?

—Rutina, Vázquez, solo rutina. Afuera te espera la patrulla. Salgan y hagan una recorrida que está comenzando a cerrarse la noche y ya sabés cómo es.

—Ahí voy —respondí y giré encaminándome al playón de estacionamiento.

El “Cachetón” García ya estaba al volante del auto, y el “Loco” Tomás sentado detrás.

Pobre “Loco” —pensé. Lo habían sentado ahí para que aprendiera. Aún no sabía bien qué podía enseñarle, si yo cada vez que podía me mandaba al frente buscando una bala para mi pecho. Pero ahí estábamos, listos a dar una recorrida por el centro y luego alguna calle de tierra en la ribera del arroyo Funes.

Me senté en el asiento del acompañante, con esa costumbre heredada de otros tiempos. Privilegios de no tener que manejar y ser quien atiende la radio frecuencia, poniendo voz de jefe.

—Apaguen los celulares, che. No quiero que anden jodiendo con los mensajes —ordené.

—Sí, jefe —respondieron casi a dúo. Instantes después, un leve campanilleo me indicó que alguien me hacía caso en esta vida. Oculté la sonrisa.

—¡Vamos!

No me gustaba correr. Detestaba las prisas, la gente apurada y los amontonamientos. El mundo de las urgencias me resultaba un área restringida a la que evitaba entrar, pero, a la vez, cuando observaba a alguien corriendo, no podía dejar de mirarlo. Reconozco que me ha sido útil para prevenir algunos robos. En realidad, observaba porque no conseguía comprender las causas por las que las personas parecemos siempre ansiosas por llegar a algún sitio.

De pronto vi una silueta recortarse a media cuadra, en la salida de un local comercial. La oscuridad ya era un obstáculo, pero, cuando vi que comenzaba a correr, una alarma se disparó en mis instintos.

—¡Dale, García! ¡Mandá baliza y sirena que ahí me parece que pasó algo! —lancé y el “Cachetón” obedeció como un autómata.

La luz comenzó a destellar sobre el capó. El ulular se hizo una estridencia en mi cabeza. Odiaba el sonido de la sirena.

Llegamos al local al mismo tiempo que la sombra se perdía doblando la esquina en dirección al arroyo. Bajé de un salto y vi a la joven mujer tendida en el suelo con una mancha roja agrandándose en su hombro.

—¡Pedí ambulancia, “Loco”! —grité mientras me arrodillaba junto a la mujer que apenas balbuceaba.

La sangre no conoce de razones.

—¡Cuídenla carajo! ¡Voy tras este hijo de puta!

Sin pensar, corrí hacia la esquina; doblé y vi cómo la calle de tierra comenzaba a crecer junto al arroyo. Todo se volvía oscuridad y pobreza en un solo tranco.

De algunas persianas se escapaban reflejos de luz. Algunas voces metálicas trinaban agudas desde pantallas de televisión. Seguí corriendo sin saber muy bien el rumbo. Mi nariz se llenó del olor a podrido del arroyo. El tipo no debía estar lejos. No era un lugar para andar si no se conocía o se era baqueano. ¡Qué ganas de estar en la isla!

El cuerpo suele sacar tarjeta roja cuando la vida no fue fácil. Mis pulmones comenzaron a marcar el paso. Faltaba el aire y sobraba grasa. Me detuve y encorvé hasta apoyar mis dos manos en las rodillas tratando de recuperar el aliento. Malas confianzas y licencias de viejo.

El golpe llegó de atrás, en medio de la espalda. Mientras caía al suelo, sentí que una mano iba directo a la funda de mi pistola reglamentaria. El peso del cuerpo del delincuente sobre mi espalda se concentraba en su rodilla y me mantenía inmóvil. Sentí que el cañón de mi propia arma se apoyaba sobre mi nuca con un frío desconocido y letal. En mi cabeza retumbaban los insultos del comisario por haber encarado la persecución sin apoyo. A la vez, la sensación de estar ante el abismo me daba la cuota de indiferencia necesaria para desoír palabras que tal vez no escucharía jamás. La noción del tiempo se vuelve algo volátil e intangible. Se pierde la dimensión completa de los acontecimientos. Éramos solo tres jugando la última escena: el delincuente, la muerte y yo. Una ruleta rusa lanzada al vacío mientras la parca se relame saboreando la posesión de una nueva alma.

El ladrón vacilaba en la decisión de aniquilarme. Era tal vez su último atisbo de humanidad, el último paso. Sentí cómo su dedo comenzaba a recorrer el último centímetro de mi vida y me aferré a la existencia. Giré en el mismo instante en que él jalaba el gatillo. La bala me abrió un surco en el cuello. Todo sucedió a velocidad de la luz. Mi mano buscó el revolver en el bolsillo de mi chaqueta. Lo llevaba siempre allí para aquel día en que me parara ante la muerte a entregarme por propia mano a esa pulsión macabra de quitarme la vida. Disparé sin pensar dos veces. El hombre se desplomó sobre mí. Quedamos así, tendidos hasta que las luces de las patrullas iluminaron la escena por completo.

Recién entonces pude ver la cara de mi víctima y casi victimario. El rostro de Manuel parecía desencajado. Sus ojos tenían la misma mirada que un pez. El vacío había llenado su cuerpo. Su alma se había escapado para siempre de nuestra infancia, de nuestra vida isleña.

En su morral se encontró el dinero de la mujer y algunas otras pertenencias que se reencontrarían con sus dueños. Una placa fría en la morgue lo esperaba para retener su imagen de niño que no debió crecer, o que perdió el rumbo en algún recoveco del río.

Mis heridas externas se cerraron con no pocos cuidados y una estadía en el hospital de la fuerza. Las heridas internas fueron derecho a encontrarse con aquellas otras, más viejas, que la vida parecía decidida a imponerme.

Volví a la isla dos días más tarde de lo que debiera haber sido. Brandy estaba allí en el muelle. Al ver que la lancha de pasajeros se acercaba, comenzó a mover la cola como un aspa enloquecida. ¡Feliz! Tal vez el único ser que quedaba en este universo que sentía felicidad al verme. En mi camino a la casa, saltaba a mi alrededor, haciendo toda clase de piruetas de modo de festejar mi llegada. Cenamos juntos. Le dejé su plato en el suelo junto a mí. Entre bocado y bocado, le regalé algunas caricias que supo agradecer con sus ojos saltones.

A veces me preguntaba que más me quedaba por conocer.

Conocí la alegría, el dolor, la mirada de los ancianos, el aire de la mañana, el desprecio, la nostalgia del pasado, la ansiedad por el futuro, la resaca, la escarcha en las manos, la felicidad plena, la tristeza absoluta, el calor, la oscuridad, los miedos, las curvas de una espalda, el olor de un bebé, los pinchazos de una rosa, la armonía, el desorden, el insomnio, la lealtad incorruptible de mi perro, las lágrimas, los gritos, la madrugada, el silencio, las recetas de mi madre, la mugre, las sábanas con olor a sexo, el pis en los pañales, los sueños, las decepciones, la amistad, el odio, la indiferencia, la admiración, una novia, una esposa, una amante, una mujer, los hombres, la noche, el mar, los lagos, los ríos, los arroyos, un país, dos países, tres, cuatro…

Conocí los límites, la razón, la locura, la obstinación y la obsecuencia, el dolor en los pies, la sangre, un quirófano, una mano, canciones, poesías, palabras sueltas, los susurros, el aburrimiento, la muchedumbre, la soledad, el frío, el croar de las ranas, la bocina de los autos, la turbina de un avión, la velocidad, el vértigo, la sal, la pimienta, el olor a podrido, el gusto de la carne, la sed, los días sin sentido.

Tuve el pelo largo, barba, un reloj, manejé un camión sin dormir, hice sonar mis dedos, no leí las instrucciones, revoleé hojas por el aire, puse la basura debajo de la alfombra, me saqué los piojos. Me reí a escondidas, me quemé la lengua, lloré sin que me vieran —y en público—, estornudé fuerte, tuve agujeros en las medias y el calzón sucio. Dibujé garabatos, me tragué un chicle, descalifiqué a los buenos, me sometí a la inteligencia. Aplaudí sin ganas, corrí descalzo.

Canté, crecí, fui vago, dormilón, altanero, insolente y desagradecido. Levanté paredes y las demolí. Tomé café amargo y té dulce. Toqué la guitarra, inflé globos y soplé velas. Escapé de la lluvia y me golpeó el granizo. Me puse colorado, hice el ridículo, di trompadas a otros, pateé algún culo y recité poemas. Me saqué un diez y también un uno. Me quedé dormido en un teatro, comí escabeche de conejo y anduve en moto. Rescaté un pájaro, abrí varias jaulas, até un caballo. Hablé con desconocidos, agradecí no conocer a tantos. Insulté a muchos, soporté ser insultado mordiéndome los labios.

Di la razón, y no la tuve. Tuve razón y fui soberbio. Conté cuentos, escuché consejos, ignoré buenas ideas, aprendí de los malos. Me quedé despierto mirando el techo, temblé, tuve sarampión. Esperé en vano. Busqué y encontré. Pedí perdón y no lo di. Salté un cerco y viajé sin pagar boleto. Escuché la voz de mi padre. Vi morir, vi crecer y vi nacer. Tuve celos, me importó un carajo. Comí pan duro, sandía y vino tinto. Hice trampas, fui descubierto. Dormí en el suelo. Escupí, y maté mosquitos. Comí cosas ricas y vomité arroz con leche. Me enojé, acaricié cabellos. Conté hasta diez, perdí las llaves. Choqué, tuve vértigo, me comí las uñas. Aprobé sin saber y reprobé sabiendo. Estudié, me copié, me escapé. Di besos y di asco. Estuve sin bañarme una semana y tuve hepatitis. Lavé mi ropa y la de otros. Fui invitado, premiado y criticado.

Tuve ganas y depresión. Tuve dinero y dejé de tenerlo. Ahorré y derroché. Morí y maté.

Me preguntaba que más me quedaba por ver… Mientras, Brandy me lamía la mano.

Sabía que la noche sería larga. Al otro día la lancha pasaría a las seis y media, como siempre, como si nada. Subiría a ver las mismas caras de siempre. A compartir silencios e insomnios. Frente a mí habría un espacio vacío, un pasajero ausente, un vecino que ya no viajaría más. Nadie preguntaría nada. Nadie vería en mis ojos su sangre, nadie cambiaría su rumbo ni me señalaría. Mi bolso volvería a descansar sobre mi falda.

Solo mis manos se ocultarían de las miradas porque ellas lo sabían. Estaban manchadas.

CARA Y SECA

TOMA 1

El bote quedó a la deriva frente al terreno. La mano del hombre aferraba la caña del motor dando pequeñas aceleradas para que la corriente no lo alejara de ese paisaje virgen que se abría ante sus ojos. La naturaleza le ponía límites una vez más, como si pretendiera exhibir con orgullo su grandeza indomable. Debía bajar a tierra. Sin embargo, antes quería ver el futuro que tenía por delante desde una dimensión más amplia. Midió las circunstancias según la altura que veía en la maleza. Calculó el trabajo en lo espeso de la vegetación, estimó las horas, los días y meses en cada metro de costa. A pesar de todo, era un buen lugar, en un arroyo no muy transitado ni poblado. Tal vez detrás del sacrificio inminente se encontraba al fin SU lugar.

El ruido del viento, silbando coplas de la madre tierra entre los árboles, fue la señal de partida. Con un giro de muñeca, aceleró y encaró la costa. Era el momento de unirse a este nuevo espacio y comenzar a ser parte del presente que le tocaba vivir.

El pasado había quedado atrás junto con los sueños, apenas a cuatro kilómetros de allí, donde alguna otra vez supo soñar, de a dos, la vida. Hoy no había sueños, solo la realidad de sus pocas pertenencias amontonadas en el frente del bote y un manojo de llaves en la mochila. Aquel pasado le inundaba los ojos, lo desilusionaba. Este era tiempo de realidades personales más que de ilusiones compartidas.

Amarró el bote a una casuarina y recibió la bienvenida de un mosquito audaz en la mejilla. El sopapo con que lo aplastó rompió el silencio natural. La isla está llena de silencios atiborrados de sonidos. El crujir de una rama, el trino de un ave, el agua.

El pasto había crecido al amparo del abandono y lo había invadido todo. El sendero hacia la casa estaba cerrado por un metro y medio de verde espeso. Comenzó a abrirse paso a golpes de machete. La vieja herramienta había sido regalo de un vecino. Tenía la punta mellada a los golpes, pero aún conservaba su peligroso filo. Podía reconocerse en “la bestia”, como lo solía llamar: templado, viejo, golpeado, con algunos pedazos perdidos, pero aún filoso y capaz de abrirse camino.

Al fin estuvo al pie de la escalera. Le faltaban dos escalones. El musgo y el verdín se habían adueñado de la estructura. Más trabajo, más días —pensó. Subió dando un pequeño salto, esquivando los huecos. Al fin se pudo parar en la galería.

Desde lo alto, dio una mirada general al terreno. El corredor daba vuelta la casa completa. Caminó cauteloso al ver que algunas tablas del piso estaban podridas, pero pudo volver al principio. En un suspiro, lanzó al aire la evaluación de los días que venían hasta que la casa volviera a ser un lugar habitable.

Hurgó en el fondo de su mochila y encontró el manojo de llaves. La puerta estaba hinchada y crujió al abrirse como si hubiera estado aferrada a su historia, negándose a ir hacia lo que venía. El aire viejo se escapó hacia afuera como un niño, dejando tras de sí un intenso olor a encierro y humedad. Frunció la nariz e ingresó deteniéndose en el centro del living.

Era mucho mejor de lo que creía, y mucho peor que sus sueños concretados. Pero podría vivir bien allí. Era el espacio suficiente y el confort mínimo. Dos cuartos —donde las camas estaban aún cubiertas con mantas y excrementos de roedor—; un baño, simple y austero; la cocina y el comedor con ventanas al frente, y un cielo raso de color amarillento, con manchas de humedad y algunos agujeros.

La casa toda daba la sensación de haber sido abandonada de apuro. En la mesa, un par de platos con los cubiertos cruzados parecían hablar de una cena de final abrupto. Las ollas en las hornallas y una botella abierta con olor a rancio lo confirmaban.

El hombre abrió los postigos. Permitió que la luz y el aire fresco tomaran posesión de la estancia. Dejó la mochila, que todavía colgaba en su espalda, sobre un sillón polvoriento y volvió por el resto de sus cosas al bote. En cada ida y vuelta fue abriendo el sendero, siempre con el machete bien dispuesto. Pronto su mundo había ingresado completo entre esas paredes repletas de secretos. Se desplomó en el sofá a ver la costa desde la ventana. El aire comenzaba a teñirse de dulzores y añoranzas. Resolvió que era momento de descorchar la botella de vino que había traído escabullida entre las ropas. El vaso en la mano fue el primer contacto tibio luego de un par de semanas de tormentas y torbellinos. Bebió un sorbo largo y echó la cabeza hacia atrás hasta quedarse dormido.

Sobre las mismas aguas del mismo río, cuatro kilómetros más arriba, rumbo al Paraná, las cosas eran distintas.

TOMA 2

Ella enredó una de sus piernas en la manga de una camisa que colgaba del puñado de ropa que llevaba en sus brazos. Lanzó un insulto que se perdió en el aire fresco de la mañana. Trastabilló en la escalera y casi cayó. Recuperó el equilibrio y siguió bajando hasta llegar a la tierra. Luego se dirigió con paso firme hacia los fondos del terreno. Arrojó la pila al suelo y repitió la secuencia hasta reunir toda la ropa que aún quedaba en el placard común del dormitorio.

Luego fue al cuarto de herramientas. Después de revolear alguna que otra, salió triunfante con el bidón en la mano. Roció con nafta la montaña de ropa y le tiró un fósforo. El efecto fue casi explosivo. Luego de sonar el breve estruendo del combustible en ignición, la ropa comenzó a arder. Observó hipnotizada cómo las llamas devoraban las telas mezclando los rojos ígneos con todo un matiz de colores. Una columna de humo comenzó a elevarse a medida que la ropa se convertía en tizne volátil lanzado al viento.

Los ojos de la mujer estaban fríos y fijos en el fuego. Sus brazos colgaban a los costados, abatidos pero triunfantes, mientras un desfile de imágenes giraba en su cabeza como un carrusel de fragmentos. Risas, charlas, discusiones, noches de sexo intenso, desayunos silenciosos, brindis y festejos, lamentos, reuniones; todo en una sucesión de flashes que conducían a una sola imagen estática: la del primer sopapo. Recordó ese momento frunciendo el ceño. La cara girando noventa grados, acompañando en velocidad e intensidad el movimiento compulsivo de la mano lanzada. El rostro se deforma con el impacto y el sonido es una mezcla de estallido y chasquido de carne contra carne. Luego lágrimas, excusas, justificaciones aceptadas de buena fe. Un ciclo que se inicia y repite.

Apretó los dientes con fuerza hasta escuchar su crujido. Dio media vuelta y dejó que tras ella se extinguiesen los recuerdos del tiempo reciente. Todo había terminado como había llegado: en un abrir y cerrar de ojos. Ingresó a la casa y encendió la hornalla. Necesitaba sentir en la boca el gusto del café amargo. Tal vez así el recuerdo del sabor de él se fuera de su boca. Sabía que no. Se sentó frente a la ventana que daba al río a esperar el silbido de la pava. Él también acostumbraba a silbar melodías en el parque mientras hacía algún arreglo. Ya no lo oiría más.

Comenzaban los días de calor y la blusa se le pegaba al cuerpo. Se olfateó las axilas y se quitó la prenda arrojándola a un rincón de la estancia. Sintió el peso de sus senos y las manos de él se dibujaron sujetándole los pezones. Nadie jamás lo había hecho así. Él jugaba como si fueran dos pequeños trozos de masa. Con dos dedos, los amasaba. En cada giro ella se estremecía y pegaba pequeños saltos que anunciaban el inicio del éxtasis. Como en una compulsión, ella lo empujaba sobre la cama, le quitaba los pantalones. Se ponía en cuclillas sobre él dispuesta a “domar” al animal salvaje en que se convertía hasta tomarla. Recordaba sus ojos embriagados de una excitación desconocida y urgente. Ella tenía el poder absoluto. Jugaba con su deseo hasta arrojarlo al abismo de su carne. Lo emborrachaba de los besos más obscenos. Lo hacía pedir y suplicar. Sus erecciones lo volvían una vara de hierro caliente quemándola por dentro. Cuando ese punto llegaba, ella se sometía, lo dejaba ponerse al mando y agigantarse. Él se desbordaba, se transformaba en un macho depredador. Los juegos subían la temperatura y los gemidos se volvían palabras primero, groserías e insultos más tarde. Ella enloquecía más y más en esa vorágine. Se abría, lo provocaba. Él subía y crecía. La giraba a un lado y otro, en todas las posiciones imaginables escribiendo un Kama Sutra isleño. Envueltos en el descontrol, y antes de la cima, él le daba una nalgada con su mano intensa de trabajo. Ella ya sabía lo que vendría después. Él se derramaría entre sus piernas.

La pava silbó a sus espaldas rescatándola de los recuerdos. Con lágrimas en los ojos, preparó la jarra de café espeso y se enjugó las lágrimas. El humo traía aromas que la calmaban. Bebió de un sorbo y se fue al cuarto. Aún había olor a él en las sábanas. Tomó una remera limpia de un cajón y se la puso. Dio un portazo y salió al parque.

Se paró en el muelle y comenzó a recorrer con la mirada la propiedad. Sin duda comenzarían a sumarse los problemas de mantenimiento. Muchos ya estaban en el listado que venía escribiendo noche tras noche en su escritorio, y otros se anunciaban. Más allá de todo, él se daba maña y resolvía los problemas. Sopló y comenzó a recorrer la lista de contactos de su teléfono celular. Los nombres pasaban hasta llegar a la letra M, de “mantenimiento”. Allí, detrás de esa palabra venían nombres: Abel, Germán, Leonardo, Miguel y Roberto. Todos isleños y vecinos de no más de tres kilómetros. Todos hombres nacidos entre sauces y juncos, con oficio de arregladores de todo lo que existe en el mundo isleño. Torres de agua, estacadas, poda, carpintería, etc., una verdadera multiplicidad de quehaceres que escapaban a la fuerza física de una mujer. Dudó en elegir uno de la lista, pero Abel parecía tener todo lo necesario y, además, era de confianza.

Tecleó su número y, tras un breve diálogo, concertó una visita para la mañana siguiente. Fue al cuarto de las herramientas y tomó la pequeña tijera de podar. Descargó la impotencia contenida primero en las plantas de jazmín y luego en el rosal, pero este no fue tan dócil y a cada tijeretazo desmedido respondió con una punzada de sus espinas que ella respondía con una puteada.

Entre maldiciones y pinchazos, el sol se fue encrespando hasta aguijonearle la cabeza. Caía a pleno el mediodía. Dejó la tijera de poda en el descanso de la escalera e ingresó al ambiente fresco de la casa. Se preparó un almuerzo ligero y se acostó a transitar una siesta inquieta por las pesadillas. Él estaba en todas ellas, mirándola a los ojos. Ella sentía las manos de él recorrerla y se retorcía. Sabía que iría a buscarlo, solo era cuestión de tiempo.

TOMA 3

Tomó el martillo y comenzó a dar golpes en la pared. Pocas ganas. Había decidido, sin embargo, comenzar otra vez, como siempre, con la esperanza de que fuera el último principio. Necesitaba encontrar su propio mundo, sus respuestas, la esencia única que existe en el interior profundo de cada individuo.

No sentía tener edad para estar recomenzando, pero no siempre la realidad se acomoda a nuestras ideas. Dio un martillazo más fuerte y un trozo de mampostería se desprendió y cayó junto a su pie. Zafé de una fractura —pensó. ¡Lo único que me faltaba!

Pronto su frente estaba colmada de sudor. La boca se le había puesto pastosa de la sed. Decidió hacer una pausa y se acercó a la costa. El muelle lucía tan deteriorado como todo el entorno y se dio cuenta de que su figura allí no desentonaba. Se sentó con cautela, temeroso de que alguna madera podrida terminara lanzándolo al río. Despacio, tomó confianza y pudo acomodarse. El aire lo rodeó con la magia de su abrazo cálido. Se dejó estar, quieto, entrando en una pausa que flotaba al ritmo de los camalotes. Lo único que no estaba quieto era su cerebro, que no paraba de repasar los últimos años. A fondo, con esa obsesiva manía por los detalles. Tal vez hubo señales, pero se le escaparon. Tal vez se fueron amontonando en algún desván de las emociones hasta que estallaron al unísono expulsándolo a una realidad ingobernable que terminó sentándolo allí mismo, donde estaba en este instante.

El golpe de un remo en el agua a sus espaldas lo empujó al presente. No conocía aún los hábitos de sus nuevos vecinos, así que estaba atento a los movimientos que podía detectar. Tampoco deseó que lo consideraran un fisgón, así que dominó la curiosidad y se mantuvo en secreta expectativa. Sea quien fuera terminaría pasando ante sus ojos en un par de remadas más.

Era una mujer en una canoa canadiense. Tenía el cabello castaño oscuro, ondulado y anárquico sobre sus hombros. La pudo adivinar pequeña, de no más de un metro sesenta de estatura y no menos de treinta y cinco años. Un jean, con algunas rasgaduras, de un tono celeste desteñido, le cubría las piernas, pero por la tensión de la postura se ceñía de modo tal que pudo adivinar sus torneados muslos. La remera sin mangas, de color azul profundo, apenas conseguía mantener en orden un par de pechos erguidos y provocadores. Su tez era como el trigo, tal vez queriendo imitar el color del río en las mañanas. La mujer echó el cuerpo hacia adelante para tomar impulso y lanzar una nueva remada, luego se estiró como un gato lanzando la pequeña embarcación un par de metros hacia adelante. Fue en ese momento que lo miró, sonrió y lo saludó con un breve “hola” que no parecía formar más que parte de la fórmula de cortesía isleña. Él descubrió en ese instante su boca carnosa, de color rosa intenso, con la misma forma que las que vio dibujadas por algunos artistas plásticos. Sus ojos, en cambio, eran dos perlas de océano, de un tono celeste azulado, como un abismo al que cualquier mortal querría caer. Apenas atinó a una respuesta breve y un gesto.

La vio cruzar el arroyo y amarrar a unas cinco o seis casas más allá, en la ribera opuesta. Era ágil como un gato. En un par de zancadas se estaba acomodando la ropa mientras un par de perros festejaban su presencia. Los envidió.

Terminó el día exhausto. La casa respondía a cada arreglo recuperando pequeños destellos de la integridad con que debió conocer mejores épocas. Los días pasaban corriendo velos de una belleza que había permanecido oculta tras la maleza y el abandono. Se reconocía viejo para muchas cosas, pero reemplazaba con constancia y tesón la falta de fuerza. Fue una victoria, que no pudo compartir con nadie, el día en que tiró de la cadena del antiguo depósito de fundición del baño y este le respondió con el caudal de agua estrellándose, acompañado por un sonido rescatado de los años ´30.

Luego la reparación de la escalera de la casa —que mostraba su dentadura de madera con agujeros—; más tarde el agua caliente, la instalación eléctrica, el revoque con rajaduras y las tablas de la pinotea del piso con polillas glotonas enseñoreadas en su banquete. Un día después del otro, un cansancio después del otro. Puteaba y se curaba las heridas mientras la casa recuperaba sus glorias.

Por las tardes, siempre a la misma hora, siempre con el mismo sonido del agua y su canoa, volvía a ver pasar a la mujer. Repetían el rito del saludo. Volvían a mirarse desde lejos.

La tarde del veintiséis de marzo, la joven mujer tomó una decisión. Entró en su casa y, quince minutos después, volvió al bote y al río llevando el termo lleno de agua y el equipo de mate preparado. Le gustaba ese hombre silencioso y hosco, lo quería para ella, y había decidió tenerlo. Ignoraba todo de él, nombre, edad, historia. ¿Sería un buen hombre? ¿Un prófugo? ¿Un autoexiliado? Todos eran interrogantes y misterios. En algún lugar de su naturaleza femenina tenía temores, pero haber nacido en la isla la había curtido lo suficiente para enfrentar prejuicios y situaciones. Al menos así lo creía.

TOMA 4

Algo estaba mal en su cabeza. Las sienes le latían y, a pesar de frotar la yema de sus dedos en ellas, no conseguía calma. Se levantó del sillón y dejó las voces de la televisión hablando entre ellas. Abrió la heladera y vaciló: la botella de gaseosa, que le mentía bajas calorías que parecían escapar al lenguaje de sus caderas explosivas, y la botella de vino blanco conteniendo la transpiración de un frío que solo espera posarse en la mesa para comenzar a derramarse. Conocía de memoria la consecuencia de cualquier elección que hiciera.

Intentó distraer su mente tomando la fiambrera y una pequeña baguette que comenzaba a entumecerse. Un sobre de mayonesa se sumó al trío calórico y se esparció al compás del cuchillo, sin dejar a la vista una sola porción de miga. El jamón se desparramó sobre una de las mitades y esperó que llegara el queso a sumarse al festín.

La puerta de la heladera seguía abierta desafiando su voluntad. Quiso prolongar la decisión y sacó un vaso alto del aparador. Solo quedaron en la escena dos protagonistas: sus ojos y la etiqueta húmeda que hablaba de las bondades de quién sabe qué cosecha. Tomó la botella por el cuello como si quisiera ahorcar de ese modo su instinto y vació el líquido ambarino hasta que la copa estuvo colmada.

Volvió a la sala y a la poltrona. Dejó el sándwich y el vaso. Antes de acomodarse, regresó a la cocina para llevar consigo la botella. A través del vidrio del envase se podía ver, borrosa, la imagen de una reproducción artística en la que una mujer sonreía con malicia. Escudriñó tratando de ver mejor el rostro y luego de sacarle la lengua se sentó y volvió al control remoto del televisor.

Media hora más tarde, las migajas de pan se habían esparcido por su abdomen. Comenzó a interrumpir con frases confusas los diálogos de la novela que transcurría en la pantalla. El personaje masculino de la serie se acercaba a la mujer de manera romántica e insinuante, le decía frases provocadoras.

Una extraña pero reconocida tensión se fue apoderando de ella. Vació de un trago el vaso y comenzó a maldecir al protagonista de la pantalla y a la mujer que de a poco iba mostrando su voluntad amorosa. Lanzó un par de insultos a lo que estaba viendo que volaron hacia las imágenes al mismo tiempo que la copa se estrellaba por detrás del aparato. Su mala coordinación salvó la moderna pantalla de estallar junto con los vidrios impregnados de algún resto de vino.

Se quiso levantar y trastabilló y volvió a caer al profundo y mullido sofá. Se durmió sintiendo que todo su cuerpo pedía ser tomado. Los latidos de sus sienes bajaron hasta quedar alojados entre sus piernas. Las horas que durmió estuvieron pobladas de imágenes donde él —que a esas horas inauguraba caricias en otro cuerpo— la poseía con ese sexo salvaje que a ella la transportaba al clímax y a caer en el éxtasis más profundo.

Los primeros rayos del sol de la mañana la despertaron. Su boca estaba pastosa y sus sienes habían recuperado los latidos. Se levantó exhausta y dolorida. Con paso muy lento, se metió en la ducha. El agua fría la fue serenando. Las nubes etílicas se fueron corriendo de su cabeza.

Eran sensaciones conocidas y repetidas en una y mil noches. Pero ahora él no estaba allí para recibirla en sus brazos. No tenía dónde acurrucarse y renacer. Pensó que tal vez debían darse una oportunidad. Infinidad de veces lo habían pensado y lo habían intentado. Cada nueva chance volvía a perderse cuando las primeras sombras comenzaban a vestir el día de noche.

En su interior comenzó a crecer una lucha. Algo en ella pedía reinventar una posibilidad con él. Dejar el orgullo a un lado; almacenar en el desván los miedos, la impotencia, la fragilidad; trazar líneas claras e infranqueables que le aseguraran poder convivir con él y con ella misma. Desde que lo había conocido, el cielo y el infierno se habían desatado juntos en un ciclo que en cada nueva vuelta aumentaba la profundidad de los abismos. Había visitado lo más alto del mundo femenino y había descendido a las más oscuras grutas de la masculinidad violenta. Todo ocurriendo sin que ella lo pudiera manejar, sin que pudiera darle un freno, pasiva ante ella misma, en la gloria y en la derrota más miserable. Él era, sin dudas, su más tremenda inspiración.

Algo en ella pedía poner tanta distancia como fuera posible. Mantenerse a salvo de ese mundo desequilibrado en el que se había inmerso desde aquella primera vez en que, desnuda frente a él, pudo sentir crecer la violencia. Mantenerse lejos, por el bien de los dos, casi como un acto de amor. Pero ella no se sentía tan fuerte como para eso.

Decidió ir a su encuentro…

TOMA 5

Los ojos de él se perdían en el río. Las noches comenzaban a desparramar tibiezas. Los meses habían pasado rápido. El invierno fue de buen tiempo a pesar de las bajas temperaturas. Aprovechó cada minuto de cada día para que la casa recuperara el esplendor perdido.

La silueta de Lorena —así se llamaba la joven que allá por marzo se apoderara de su piel y de sus días y que lograra, tomándole las manos, sacarle un juramento— se perdía en la oscuridad y él con la mirada intentaba seguir el dibujo que sus remadas dejaban en el agua.

Luego el silencio lo invadía todo. Allí se quedaba por horas recorriendo su propia y oscura historia. Las cicatrices de su pasado aún estaban abiertas. Lorena había logrado poner un bálsamo y tejer el manto de la esperanza, pero aun así debía convivir con el miedo, con las pesadillas, con la angustia. Por momentos se sentía en el foco de un volcán, lleno de fuegos en su interior, de cicatrices que podían volver a sangrar. No tuvo secretos con Lorena. Ella, luego de conocer su historia, y con una convicción a la que no estaba acostumbrado, le puso las manos en el rostro como envolviéndolo, y le dijo: “Confía en mí… Yo voy a saber qué hacer…”.

Él le creyó cada uno de los días. Necesitó repetirse en la cabeza la frase de la joven en cada amanecer y antes de quedar dormido en cada noche. La muchacha, en cada beso de despedida, le mostraba con su sonrisa que vivir de otro modo era posible. Su fragilidad estaba intacta en el fondo de su incredulidad, pero en cada jornada cumplida tenía un ladrillo menos de donde sostenerse.

Había evitado deliberada y sistemáticamente la posibilidad de cruzarse con ella. Sabía que había estado contando historias de los dos como si fueran piedras lanzadas a la puerta de su casa solo para que él abriera las barreras de un nuevo juego. Había notado que algunos amigos de ambos hoy lo miraban con desprecio. Sabía que había andado preguntando por él, pero nunca se habían siquiera visto de lejos. Por suerte.

TOMA 6

Ella bebió el último sorbo y se calzó las botas de goma. Había marea alta y el agua invadía el terreno. Pegó un portazo y descendió la escalera. El perro vino a su encuentro desde el muelle —el único lugar que permanecía sin agua—. Ella se puso en cuclillas y lo acarició. Tal vez el animal sabía más de lo que podía expresar con su rabo. Había sido un testigo silencioso, pero no por ello ignorante. La vieja lancha golpeaba con la marejada contra la defensa del muelle.

Comenzó a soltar los cabos de la amarra y, mientras ponía en marcha el motor, quedó a la deriva río arriba. El viejo Evinrude demoró más de dos intentos en comenzar a roncar con pereza. Encendió las luces de navegación y esperó que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Era algo más de medianoche y comenzaba a caer una espesa neblina sobre las aguas que parecían dispuestas a no dejar porción de tierra sin cubrir.

Giró el timón y bajó el morse. La marea la había alejado más de veinte metros y, al pasar frente a su muelle, aminoró la velocidad y buscó la mirada de su perro. Con tono ronco por el alcohol, le habló al can que —salvo algún ocasional interlocutor— había sido el único ser vivo con el que había mantenido breves monólogos con pretensión de diálogo íntimo en los últimos meses.

—¡Teo! ¡Voy por papá!

Ella interpretó que el movimiento de la cola del animal era una señal de aprobación y volvió a acelerar. La noche la devoró.

Años de isla la guiaban entre sus vapores y el gris de los bancos de niebla. Sabía dónde era, cuestión de minutos, quince. A cada metro que avanzaba sentía que los rojos comenzaban a poblarle el rostro. Sus pensamientos la hacían ir de una orilla a otra. Así pasó rozando un par de muelles. El aire de la noche entraba a borbotones en sus pulmones, casi con la misma intensidad que sus emociones desatadas.

Bajó un poco más el morse y la lancha escribió por detrás hilos blancos mezcla de mansedumbre y ola. La urgencia reprimida por tanto tiempo había salido de su cauce y la empujaba hacia adelante. La razón había salido de su horizonte. Reconoció que la pasión se había puesto al mando de sus actos, como antes. Estuvo a punto de perder el control de la embarcación en una curva, mientras hurgaba en la guantera de la consola de comandos, buscando la petaca que solía tener escondida allí. Necesitaba un trago. Un par de curvas más en el río y estaría llegando a la casa de él. Pensaba despertarlo y no dejarlo hablar hasta haber saciado su sed de hombre.

Reconoció las luces del muelle. No era la primera vez que pasaba por allí. Bajó la velocidad, pero no lo suficiente como para no impactar en el muelle. Detuvo el motor y amarró. En un par de trancos se vio de pie sobre las maderas del deck. Tambaleó un poco, se alisó el cabello y se desprendió un par de botones de la blusa —sus pechos generaban en él arrebatos de pasión que terminaban en mordisqueos juguetones que la excitaban mucho—.

Miró a las ventanas de la casa y vio cómo se encendía alguna luz del interior. Un pequeño perro isleño se acercó ladrando a olerla. Recibió un puntapié que lo lanzó gimoteando un par de metros más allá. La puerta se abrió y pudo verlo con el torso desnudo, recortado en la semipenumbra. Sintió que algo en ella se humedecía al tiempo que su boca se secaba.

—¿Quién es? —grito él.

—¡Soy yo! —respondió ella mientras avanzaba hasta el pie de la escalera de la casa—. ¿Ya no me reconocés? —agregó con soberbia.

Él se quedó inmóvil y silencioso. En su interior el volcán entraba en erupción. Las palabras se acercaban a su boca como un aluvión contenido. No salían.

En dos saltos ella estuvo parada frente a él. El deseo y el alcohol eran un cóctel que nunca había aprendido a controlar. La piel de él era el fuego que la encendía. Lo observó reconociendo cada centímetro. Pasó la lengua por sus labios. Sus ojos lo recorrieron hasta llegar a su sexo. Las manos le temblaban. Sintió deseos de abofetearlo. Se contuvo.

—¿Qué esperas para besarme? —lanzó de manera imperativa ella—. Vine hasta acá para que seas mío —prosiguió ordenándole.

Él, a duras penas, consiguió romper el mutismo.

—¡Andáte! ¡No quiero tener nada que ver con vos! No te quiero volver a ver jamás.

El ánfora de sus silencios se rompió, y ya no pudo detener las palabras.

—¡Vos estás loca! Casi me arruinás la vida. Sos lo peor que me pasó y no quiero tener ninguna relación con la mierda que sos. Casi me destruís, pero eso ya pasó, y allí te quiero: lejos, en mi pasado. ¡Andáte ya! —agregó.

Ella torció los labios. No estaba preparada para este escenario, pero de alguna manera su resistencia la excitaba más. Largó una fuerte carcajada al mismo tiempo que su brazo tomaba impulso para descargar toda la ira que almacenaba desde la última vez que lo castigó por sus impertinencias. Su puño estaba cerrado y se dirigía directo al estómago de él, donde sabía que lo haría doblar en dos y quedaría a su merced, como siempre.

De pronto Lorena apareció desde dentro.

—¡Quedáte quieta! —gritó, al mismo tiempo que se alzaba el destello del revólver calibre 38 que había sacado de la mesa de luz de él, y le colocaba el cañón a la altura de su frente.

Ella se quedó tiesa y vacilante.

—¿Vos quién sos, pendeja? ¡Te voy a fajar a vos también!

—¿Sí? ¿Con una bala en la cabeza? Mejor si te vas, acá no tenés lugar. Él no es más tuyo, no es más tu víctima. Ahora me tiene a mí, soy su mujer, y lo cuido. Andáte, o te las vas a ver conmigo y eso no te va a gustar —respondió Lorena con voz fría.

Ella apretó los dientes. La furia es un caballo salvaje y allí no tenía espacio para dejar que su esencia galopara.

—Perra —masculló mientras bajaba los escalones y desandaba camino hasta el muelle.

Subió a la lancha enfurecida y la puso en marcha.

Lorena tomó la mano de él y buscó su mirada.

—Te dije que sabría qué hacer, amor —dijo. Él la besó con ternura.

Una lágrima de hombre rodó por su mejilla y fue a parar a los labios de ambos, unidos. La sal se les metió en la boca y la bebieron renovando promesas.

Ella, entre maldiciones y promesas de venganza, abordó su embarcación. Vació los restos de la petaca y arrancó a toda la velocidad que el viejo motor se permitía. Se perdió en las vueltas del río y la niebla. Rumiaba furia e impotencia.

En la oscuridad, el sonido de maderas quebradas se propagó sin que nadie lo notara. También hubo ruido de huesos rotos y un fuera de borda deteniéndose entre sus toses. Un viejo muelle abandonado puede ser una barrera infranqueable. Hubo restos del casco de la vieja lancha que flotaron sin rumbo un par de días. Hubo una ambulancia que no llegó y un cuerpo que entre aguas y alcoholes nunca fue encontrado.

Pero Lorena nunca se lo dijo, y él nunca se enteró.

DE NIÑO A HOMBRE

Todos comenzamos una y mil veces en algún momento. Todos sumamos inicios, primeras veces, debuts o una andanada de sinónimos para los puntos de partida que nos toca atravesar. Por cada uno de ellos, acumulamos tránsito y fin de sucesos. Historias que desmadejamos, vivenciamos y concluimos. Nadie parece estar exento de encontrarse día tras día con situaciones así.

Hugo Rossell no iba a ser la excepción a esta regla. Sus veintiún años lo convertían en una especie de transeúnte constante de primeras veces con sus expectativas e incertidumbres.

Dicen que un misterioso anciano, sentado en un trono de nubes, en algún secreto y distante rincón del universo, toma en sus manos nuestros días como naipes. Los baraja para luego lanzarnos a nuestra existencia. Jornada tras jornada, todo responde a ese designio misterioso e inalcanzable. Y allí vamos nosotros, dando vuelta carta tras carta, tratando de llegar a terminar nuestro propio solitario.

Hugo también lo hacía. No dejaba de sorprenderse de lo que su destino le iba marcando, de cómo cada cosa se encolumnaba de manera armónica. Sin dudas a todos nos pasa. Sin dudas hay barajas que parecen marcadas y que quisiéramos arrojar cuanto más lejos mejor, aun pretendiendo que nunca formaron parte del mazo con que fuimos arrojados al mundo.

Hugo nació en la isla. En un pequeño arroyo de nombre premonitorio: “los Hambrientos”. Él nunca supo el porqué de aquel nombre, ni su padre, ni su abuelo. Solo estaban allí como los juncos, desde siempre.

Tuvo una infancia muy parecida a la de todos, con mucho verde, con mucho río y mucha marea. El trabajo no faltaba, pero no sobraba. Su padre, junquero como su abuelo, sabía que la plata nunca iba a sobrar y que, cuando faltaba, había que reemplazarla con maña y paladar discreto. Una boga o un carpincho podían ser buen reemplazo de una pasada por el almacén. El mate cocido no faltaba nunca. Con la leche era otro asunto. Para eso había que esperar ir a la escuela.

Hugo tenía tres hermanos, o cuatro —porque el hijo de su hermana mayor era como un hermano también—. Todos iban a la escuela del Canal Honda. Sus guardapolvos, del color blanco que les va dando el río, se distinguían a la distancia. El lanchero sabía que, aun con mal tiempo, los cinco mocosos estarían allí todas las mañanas.

A él le había tocado ser el del medio, y eso estaba bueno. Nadie le asignaba demasiadas responsabilidades y nadie esperaba que fuera el mimado de ninguna tía o abuela. Allí estaba, en el medio, listo para hacer lo que le viniera en gana sin que nadie reparara demasiado en él. Eso le gustaba, en parte, pero a veces se preguntaba si lo veían, si sabían que existía. Luego de esas elucubraciones volvía al parque y se ponía a buscar culebras entre las ranuras de la estacada o debajo de las piedras. Siempre cazaba alguna y la aprovechaba para martirizar a los miedosos de la familia, que entonces sí reparaban en él, aunque más no sea para echarle algunos insultos.

Su madre sí lo tenía en cuenta. Él lo sabía bien. Ella no era de la isla. Se había enamorado del junquero en el almacén del continente y ahí nomas, con sus diecisiete años, se mandó para el Delta siguiéndolo. Ella siempre lo miraba y le guiñaba un ojo, o con disimulo le pasaba la mano por el cabello —no mucho, porque le saltaban los celosos al cogote y chau mimo—.

Las barajas estaban así echadas, él sería junquero también, como todos los hombres de la familia. Sin embargo, cada vez que su madre les leía un cuento antes de dormir, él se dejaba llevar por las historias y volaba. Por eso le gustaban los libros, por eso le gustaba el colegio. Era siempre el primero en levantarse y prepararse; el primero en subir a la lancha y último en bajarse. La escuela no era para Hugo un asilo o un simple comedero. Para él era letras, números y libros. El pizarrón desvencijado era el lienzo del más fino artista, en el que sentía que se podía dibujar el porvenir.

En la isla los días son todos parecidos; que se llamen lunes, martes o sábado no hace la diferencia. El río no sabe de almanaques y, si de alguna manera, uno siente que llegó el fin de semana, es porque se comienza a ver más gente. Forasteros convertidos en turistas que miran la isla como si fuera una especie de paraíso. ¡Qué locura! ¡Si siempre está allí! ¡Desde que él se acuerda! Todos iguales, sí. Por eso mismo van pasando ligerito.

Así se deja de ser niño y, cuando el agua del arroyo está quieta, uno se refleja y se mira las primeras sombras del bigote. De esos otros pelos ni hablar. Claro, el cuerpo cambia, y todo cambia…

El principio de la adolescencia lo tomó dando vuelta la última baraja de la inocencia. Las reinas de corazones comenzaron a desfilar ante su sangre que comenzaba a circular más rápido, alborotada por las hormonas. No había en la isla muchas chicas, pero las que había eran más que suficiente para que sus fantasías comenzaran a rodar. Al mismo tiempo había que dejar la escuela de los menores para pasar a la de los que iniciaban el camino de los callos en las manos, las llagas y las lastimaduras, que era —según repetía su padre— por donde le entraba el oficio.

Su madre no estaba de acuerdo. De algún modo ella había intuido en él algo más. Tal vez ese olfato de la gente de la ciudad todavía estaba vivo en ella. Le alcanzaba para intentar que al menos uno de sus hijos tuviera la posibilidad de ver qué había más allá del Delta.

No sin esfuerzo logró convencer a su marido. Los argumentos eran valiosos, serían dos brazos menos a la hora del trabajo, pero sería la chance de que Hugo volviera con técnicas y conocimientos que solo estudiando podría adquirir. Lo convenció: el muchacho iría a un colegio secundario de continente, en Tigre, donde el resto de la familia de su madre aún vivía. Los abuelos le darían no solo la bienvenida, sino también un cuarto confortable —aunque no muy espacioso— donde pasar la semana. Luego, en los fines de semana o feriados, volvería a la isla.

Así las barajas de ese periodo de su vida comenzaron a tomar posición en la mesa de su solitario.

Tener trece años, comenzar en el colegio industrial y vivir con los abuelos no resulta una tarea sencilla. Si bien no le faltaban ni cariño ni un plato de comida caliente, la ausencia se hacía sentir en la necesidad de comunicación que es esencial en esa etapa. Los consejos, las miradas e incluso los juegos entre hermanos se debían posponer hasta los sábados o domingos. Eso siempre que las tareas escolares no demandaran horas extras.

Sus abuelos le habían acondicionado una vieja cama con cabeceras de bronce y elástico tejido, y sobre ella un viejo colchón de lana que, apelmazada por los años, pedía a gritos un paso por la máquina de cardar.

Lo cierto es que Hugo supo adaptarse a los silencios y reemplazar con errores y aciertos algunos consejos.

En su primer día de clases, las caras de todos se parecían. Una mezcla de miedo e inseguridad barnizaba las miradas en el gran patio. Los de los años superiores estaban formados y los miraban con aires sobradores. Intimidaba el tamaño de todo allí. Las aulas con techos altos, los pupitres de madera, los inmensos pizarrones verdes.

Parecía no quedar otra alternativa que unirse a los demás chicos que estaban con su mismo temblor. Así se fueron acercando mientras esperaban que los directivos les indicaran qué hacer. Pronto, apoyándose unos en otros, estaban reunidos en pequeños grupos, de no más de ocho, intercambiando historias y esperando oír sus nombres por los parlantes.

Al cabo de media hora ya les habían asignado aula. El azar los ubicó en aquellos pupitres, ¿o fue una nueva baraja que se daba vuelta trazando el futuro? No hay respuesta para esto, solo que Claudio se sentó a su lado, Dolores y Joaquín adelante, y Mauro junto a Esteban detrás. Ninguno de ellos sabía que serían amigos por el resto de la vida, pero allí estaban, tratando de darse ánimo.