4,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Übersetzung ausgewählter Lieder und Episteln von Carl Michael Bellmann, geboren 1740, gelebt und gestorben 1795 in Stockholm. Das Ziel war eine möglichst werkgetreue, deutschsprachige Wiedergabe der für Bellman charakteristischen Verflechtung von Lyrik und Musik. Reiche Illustrationen von zeitgenössischen Künstlern sowie Originalnoten und Gitarrebegleitungen ergänzen die Übersetzungen. Bellman ist trotz der hohen Qualität seiner Dichtung den deutschen Lesern noch immer weitgehend unbekannt, denn er gilt vielen als "un-übersetzbar". Der Autor kommentiert Bellmans Werk und berichtet über seine eigenen Erfahrungen bei der Übersetzung. Das Buch wendet sich an deutschsprachige Leserinnen und Leser sowie Musikerinnen und Musiker, die den "Troubadur des Nordens" kennen lernen, oder sich näher mit ihm und seinem Werk beschäftigen wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 92

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

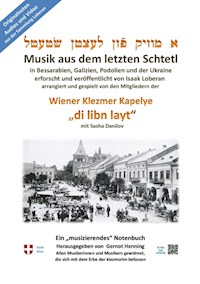

Der Troubadour des Nordens

geboren 1740, gelebt und gestorben 1795 in Stockholm

Eine Auswahl aus Bellmans Liederbüchern „Fredmans Sånger“ und „Fredmans Epistlar“

übersetzt und kommentiert von Gernot Henning

Tillägnat mina kära släktingar i Sverige

Gewidmet meinen lieben Verwandten in Schweden

Elias Martin, 1790: Ansicht Stockholms 2

Gedichte von Carl Michael Bellman, dem Troubadour des Nordens ins Deutsche übersetzt in Gröbenzell im Jahre 1992 überarbeitet in Wien zu Ostern 2021

ISBN 978-3-347-30301-0 (Paperback)

978-3-347-30302-7 (Hardcover)

978-3-347-30303-4 (e-Book)

Alle Rechte vorbehalten

Titelbild: Originalzeichnung von Peter Sengl 1

Copyright 1992 Gernot Henning, München. Copyright 2021 Gernot Henning, Wien Vervielfältigung, Nachdruck und jegliche Form kommerzieller Nutzung verboten.

Danksagung des Autors in der Erstausgabe aus dem Jahr 1992, ergänzt 2021

Meinem lieben Bruder und väterlichem Freund Ulf, der uns Weihnachten 1955 das erste Grammophon samt einer Bellman-Platte (von Sven-Bertil Taube) schenkte, und dank dessen Großzügigkeit ich schon im Knabenalter einen herrlichen Sommer in Schweden verbringen durfte - ein großes Abenteuer, das auch mein Sprachgefühl für das Schwedische sehr förderte.

Meinem Gitarre-Lehrer Josef „Beppo“ Pammer, der mir nicht nur solide Technik vermittelte, sondern mich auch nach Vernachlässigen meiner Übungen dank pädagogischen Weitblicks nach Hause schickte, was mich später zu meiner Eigenentwicklung als Autodidakt angespornt hat.

Andreas Büchting, der mich auf die vorzügliche deutsche Nachdichtung der „Fredmans Episteln“von Peter Hacks, Heinz Kahlau, Hartmut Lange und Hubert Witt aufmerksam gemacht hat3.

Hannelore Greiner, die mir dieses bibliophile Buch, ausstaffiert mit den Grafiken von Werner Klemke, geschenkt hat. Beides regte mich zur eigenen Übersetzungsarbeit an, da mich diese Lyrik zwar sehr beeindruckte, mir jedoch oft als zu weit entfernt vom Original erschienen war.

Oben genannten Autoren, da ihnen geniale Übersetzungslösungen für manche mir schwierig erschienene Passagen Bellmans eingefallen waren, was mich später sehr inspiriert hat.

Ingrid Henning-Loeb und Stefan Loeb, denen ich versprach, dem Groß-Neffen Olle zuliebe mein Schwedisch zu verbessern, was meine Arbeit beim Übersetzen der Texte Bellmans erleichterte.

Peter „Peppe“ Henning, der mir Norstedts Svenska Ordbok4 verehrte, ein mir sehr hilfreiches,ausgezeichnetes Synonyma-Wörterbuch, und der mir zwei Sommer lang Gesprächspartner war. Meinen Freunden und Freundinnen, insbesondere den Musentöchtern unter ihnen, die mir – oft sogar andächtig, stets aber wohlwollend und, wenn nötig, auch geduldig - gelauscht haben.

Nicht zuletzt meiner lieben Frau Susie, die nicht nur meine Vortragsübungen nachsichtig ertrug, sondern mich auch zwecks Übersetzungsarbeit verständnisvoll vom ehelichen Pfühle beurlaubte.

Im Jahr 2021 danke ich Dr. Ingrid Henning Loeb, Stefan Loeb, Erik Andersson, Peter Oljelund

in Schweden für ihre wichtigen Anregungen zur Titelwahl und zum Feinschliff des Vorwortes,

Herrn Patrik Hadenius, Publishing Director des Norstedts Förlag, Stockholm, für die freundliche Genehmigung, Notenblätter von Roland Bengtson aus den Büchern „Fredmans Epistlar“7 und „Fredmans Sånger“8 des PRISMA Verlags in Stockholm als Faksimile im Folgenden abzudrucken, Herrn Klaus-Rüdiger Utschick, 1. Vorsitzender der Deutschen Bellman-Gesellschaft, sowie Frau Uta Helmbold-Rollik, Verlegerin des UHR Verlages und Schriftführerin der Gesellschaft, für ihre vielen hilfreichen Veröffentlichungen und die Überlassung von Bildern des Malers Elis Chiewitz 5 ,Herrn Jürgen Thelen (alias Thelonius Dilldapp, Spielmann und Sånger) für seine Erlaubnis, einige Daten aus seinem Vortrag 6 „Bellman auf Deutsch“ aufzunehmen, meinem Freund, dem Maler Peter Sengl, der das Porträt „meines authentischen Bellman“ für das Titelblatt 1 zeichnete, Herrn Dr. Gerhard Etzel für das präzise Lektorat und die Beantwortung vieler technischer Fragen, Hannelore Greiner, Susie Henning, Andreas Büchting und Robert Konecny (min gamla kompis), die den Entwurf dankenswerter Weise gelesen haben und mir viele wertvolle Hinweise gaben,

Frau Susanna Heilmayr für ihre kundige musikalische Beratung und die Prüfung der Noten und - lastbut not least - meinem lieben Sohn Markus „Eliot“ Henning für die grafische Gestaltung.

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt

Danksagung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Gesänge

nr 7 An Liebe und Bacchus

nr 16 Auf die Welt kam ich

nr 6 Die Glocken hört

nr 11 Portugal, Spanien

nr 15 Die Keller-Nymphen

nr 19 Gläubiger Tod

nr 20 Meine Bürgen

nr 21 Nun bummeln wir

nr 31 Amaryllis

nr 32 Abendlied

nr 35 Vater Noah

nr 41 Joachim von Babylon

nr 56 Nota bene

nr 64 Haga

Episteln

nr 2 Na, stimm deine Fiedel

nr 3 Vater Berg ins Waldhorn

nr 12 Blas, Vater Berg

nr 23 Ach, meine Mutter

nr 27 Letzte Gedanken

nr 36 Schlief Ulla einst

nr 45 Servus Mollberg

nr 48 Sonnenscheibe strahlt

nr 73 Teufelskrawall

nr 79 Charon bläst in die Lure

nr 81 Sieh, unsre Schatten

nr 82 Rasten, hier an der Quelle

Hinweise zu den Liedertexten

ein Nachwort des Verfassers

die Bibliographie und Quellen

Verzeichnis der Abbildungen

Die Übersetzungen Bellmans

Vorwort

(geschrieben für die Erstausgabe 1992, überarbeitet 2021)

Über Carl Michael Bellman, sein historisches Umfeld und die drei Aspekte seines Werks, den literarischen, den musikalischen und den seelischen, die untrennbar miteinander verflochten sind

Carl Michael Bellman wurde im Jahre 1740 in einer Zeit voll dramatischer Veränderungen, politischer und gesellschaftlicher Konflikte und zahlloser Widersprüche zwischen vielen begeisternden Visionen und grausamer Realität geboren. Diese Spannungsfelder in seiner Umgebung hatten den heranwachsenden Carl Michael ganz wesentlich beeinflusst. Denn er war ein Kind des gehobenen Stockholmer Bürgertums. Sein Vater war Sekretär in der Hofkanzlei des schwedischen Königs, sein Großvater ein ehrenwerter Professor in Uppsala.

Zunächst versuchte er, den Ansprüchen seiner religiös und monarchistisch orientierten Familie zu entsprechen – ein vergeblicher Kampf mit sich selbst im Widerspruch zu seinen Anlagen, Talenten und seinem Innersten. Den entscheidenden Schritt für seine weitere Entwicklung setzte er, als er das Studium nach kurzer Zeit abbrach, wodurch er seinen Vater wohl bitter enttäuscht haben dürfte. Danach blieb er auf verschiedenen Positionen einer bürgerlichen Karriere erfolglos, bis er zu seiner wahren Identität als „trubadur“ fand.

Dieses schwedische Wort bedeutet viel mehr, als „troubadour“ oder „Minnesänger“. Ein „trubadur“ ist nicht nur ein Dichter und Musiker, der seine Welt kritisch betrachten und den Freuden und Leiden, Hoffnungen und Ängsten der Mitmenschen durch seine Lieder Ausdruck verleihen kann. Zum „trubadur“ wird nur, wer mit dem Vortrag seiner Kunst direkt zu den Seelen seines Publikums dringen, sie berühren, sie erfreuen, begeistern und trösten kann. Erst das Leben und Wirken des Schweden Bellman haben diesem schwedischen Wort „trubadur“ seine ganz besondere inhaltliche und emotionale Bedeutung gegeben.

Die innige Verflechtung von Lyrik und Musik und seine musikalischen und schauspielerischen Fähigkeiten sind das Herausragende in Bellmans Schaffen. Im Laufe der Jahre adaptierte er im eigenen Vortrag Lyrik und Musik immer wieder aufs Neue und verwob so beides immer kunstvoller miteinander. Wäre seine Muttersprache nicht schwedisch, sondern englisch, französisch oder deutsch gewesen – er wäre wohl längst als einer der ganz großen Lyriker in die europäische Kulturgeschichte eingegangen.

Bellmans Epoche nannte man „die Freiheitszeit“, die mit der Entmachtung des Königshauses und der Stärkung des schwedischen Adels im Jahr 1721 begann. Denn als König Karl XII. in diesem Jahr ganz überraschend starb, war Schweden ausgeblutet und finanziell ruiniert. Zwei Jahrzehnte lang hatte dieser Kriegs-besessene Jüngling auf dem Königsthron seine Armeen in wahnwitzigen Feldzügen durch Polen und Russland bis zur Krim geführt. Sein Großer Nordischer Krieg war zu Ende, durch den die baltischen Territorien und die Stellung Schwedens als Großmacht Schritt für Schritt verloren gegangen waren. Der internationale Einfluss nahm gleichzeitig stetig zu. Es war höchste Zeit für den Machtwechsel gewesen.

Die Freiheitszeit war zunächst von zunehmendem Wohlstand der Gesellschaft Stockholms und von einer allgemeinen Lockerung der Sitten geprägt. Das Vorbild war Frankreich, dessen Lebensstil und hochentwickelte Kultur man bewunderte. Das Volk litt jedoch unter Willkür, Missernten und Hungersnot. Russland spielte sich zur „Schutzmacht“ Schwedens auf und besetzte wichtige Teile des Landes. Ein Volksaufstand in der Provinz Dalarna gipfelte 1743 in einem Marsch nach Stockholm. Dort wurden tausende Söhne des Landes von den eigenen Truppen und von russischen Soldaten niedergemetzelt. Dieses Trauma verschärfte die Spannungen zwischen dem „ausländischem“ Königshaus und der Bevölkerung gravierend.

Daher ermöglichte die Freiheitszeit zwar die Bildung eines bürgerlichen Mittelstandes, auch der wirtschaftliche Aufschwung wurde - durch Aufklärung und beginnende Industrialisierung gestützt - vorangetrieben. Andererseits bewirkten jedoch die hemmungslose Gier des Adels nach Reichtum und Macht eine Korrumpierung der neuen Eliten sowie die Verelendung weiter Bevölkerungsschichten, vor allem des neu entstandenen Proletariats in den unvorstellbar menschenfeindlichen Fabriken. Die Kluft zwischen aufklärerischen Idealen und aufstrebendem Bürgertum einerseits und der brutalen Wirklichkeit wurde unerträglich.

Zweihundertfünfzig Jahre später können wir uns das Stockholm des jungen Bellman kaum noch vorstellen. Die Stadt war ja nicht nur Zentrum eines großen Reiches, sondern auch Drehscheibe des Nordens im Handel zwischen Ost und West. Mit 70.000 Einwohnern zählte Stockholm zu den europäischen Großstädten. Dazu kamen Reisende aus den Provinzen und aus aller Herren Länder, ein buntes Gewirr von Händlern, Seeleuten und fahrendem Volk. In dieser quirligen Megalopolis des Nordens lebten auf engstem Raum Menschen aller Schichten in einer multi-kulturellen Mischung aus Einheimischen, Ortsansässigen und Fremden. Man ging des Tages seinen Geschäften, des Nachts jedoch in über 700 Kneipen, zahllosen Freudenhäusern und in privaten Gesellschaften nur seinen Vergnügungen nach.

Es war eine komplexe, arbeitsteilige Gesellschaft - die es sich leisten konnten, frönten barocker Lebensart, die anderen hausten in unvorstellbarem Elend. Maschinen gab es keine. Alles, was der Bauer oder Fischer, der seine Produkte auf den Stadt-Märkten feilbot, da an Bauwerken und Artefakten bestaunte, war von Hand gemacht. Das gemeine Volk nährte sich redlich allein durch seine Arbeitskraft, von der einfachsten Dienstleistung bis hin zum Kunsthandwerk auf höchstem Niveau. Angetrieben wurde dieses wirtschaftliche perpetuum mobile von der gewaltigen Kluft zwischen Arm und Reich und vom Export der Bodenschätze.

Die Epistel Nr. 33 besingt eine fröhliche Menschenmenge, wie sie am Bootssteg wartet, voll Vorfreude auf die Überfahrt zum Ausflug ins ländliche Paradies Djurgården. Da sah man Gelehrte von europäischem Rang neben Veteranen, die auf den Schlachtfeldern ihres Königs alle Bestialität erlitten, aber auch begangen hatten, derer der Mensch fähig ist. Mitten drin stand der versoffene Stadtmusikant Movitz, eine Kunstfigur Bellmans, mit dem Kontrabass am Rücken und seinem Waldhorn unter dem Arm – Bellmans „musikalisches alter ego“. Nüchtern hätte dieser Virtuose durchaus im Orchester Mozarts mitspielen können.

Ermöglicht wurde ein geordnetes Miteinander dieser brisanten sozialen und kulturellen Mischung nur durch eine strenge, hierarchische Ordnung. Sie wurde von der Macht der Kirche, die auf einer großen Volksfrömmigkeit aufbaute, sowie von der gnadenlosen Sanktionierung aller Normabweichungen durch die Obrigkeit durchgesetzt. Die letzten Strophen von Epistel Nr. 36 besingen die Verhaftung von Bellmans Haupt-Protagonistin Ulla Winblad wegen des unzulässigen Tragens von Luxusstoffen. Ein seidenes Brusttuch war bei einer Arbeiterin ein „Vergehen“, das mit längerem Arrest im Arbeitshaus bestraft wurde.

Heute würde man Bellman wohl als sozialkritischen Liedermacher sowie als hervorragenden Entertainer bezeichnen. Bellmans zunehmend kritische Haltung zur herrschenden Gesellschaftsordnung und sein Versagen in ihr haben sich gegenseitig bedingt und verstärkt. Die Anregungen zu seinen Texten holte er sich aus dem wirklichen Leben. Mit beißendem Spott begann er als Dichter, die Schwächen seiner Klasse anzuprangern. Der Gesang Nr. 21 „Nun bummeln wir gemütlich fort“ ist fast schon ein „schwedischer Jedermann“. Bellmans Interesse und seine Liebe galt den Außenseitern, den Gescheiterten und Verstoßenen. Deren Zahl wuchs wegen der Schattenseiten der Freiheitszeit stetig an. Repression und Inflation, Konkurse und unternehmerische wie private Katastrophen sorgten für reichlich Nachschub.