12,99 €

Mehr erfahren.

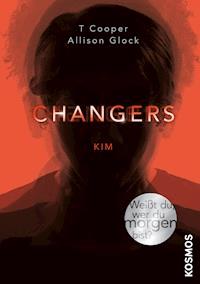

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Ein neues Schuljahr bringt Oryon eine neue, diesmal wieder weibliche Identität: Er verwandelt sich in Kim, ein 16-jahriges asiatisches Mädchen. Mit ihrem Übergewicht und ihrem burschikosen Auftreten ist Kim in der Schule eine Außenseiterin. Vergeblich versucht sie, Audreys Aufmerksamkeit zu gewinnen. In einer einsamen, betrunkenen Nacht schreibt Kim an Audrey einen Brief, in dem sie ihr alles über die Changers und ihre verschiedenen Identitäten – Drew, Oryon, Kim – erzählt. Sie will den Brief nicht abschicken, doch Benedict, der Anführer der RaChas, hat andere Pläne... Übersetzt von: Ulrike Brauns

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

T COOPER

ALLISON GLOCK

CHANGERS

KIM

Aus dem amerikanischen Englisch übertragenvon Ulrike Brauns

KOSMOS

Umschlaggestaltung: Henry’s Lodge GmbH Kilchberg (Schweiz)unter Verwendung einiger Fotos von © GlebStock/Shutterstock und © ostill/Shutterstock

Diese Geschichte ist frei erfunden. Alle Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse entspringen der Fantasie der Autoren. Etwaige Ähnlichkeiten mit realen Ereignissen und lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

© 2016, T Cooper und Allison Glock-Cooper, originally published in English by Akashic Books, New York (akashicbooks.com)

Aus dem Englischen von Ulrike Brauns

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele weitere Informationen zu unseren Büchern, Spielen, Experimentierkästen, DVDs, Autoren und Aktivitäten findest du unter kosmos.de

© 2016, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-440-15214-0

eBook-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Und für jede/n, die/der in den Spiegel gesehen hat und die Person, die sie/er dort erblickte, nicht wiedererkannte.

Bevor er zu demjenigen wurde, zu dem er bestimmt war, bevor er diese vier Jahre, genannt Highschool-Zeit, durchlebt hatte, in denen alles, was ihm jemals vertraut gewesen war, sich in Luft auflöste, in denen ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und in denen er sich verliebte, in denen er Hass und Gewalt erfuhr und seinen besten Freund verlor und er Leben rettete, ohne sich bewusst zu sein, wie, und von einem Mädchen und einem Jungen gerettet wurde und von Worten und Musik und er alles falsch machte, bis er einige wichtige Dinge richtig machte, bevor er hinterfragte, was es hieß, etwas Besonderes zu sein, überhaupt irgendetwas zu sein, und sich seine Macht zunutze machte, die Macht, an die er nicht geglaubt hatte und die andere an sich zu reißen versuchten, bevor irgendetwas von alldem und hundert andere schreckliche, wundersame, wahnsinnige, magische Dinge geschahen, war er nur ein Junge namens Oryon, der in Tennessee in den USA lebte.

SOMMER

ORYON

CHANGE 2

TAG 359

Funktioniert das jetzt? ----?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch weiß, wie das geht, nachdem mich eine – wie lange? – viermonatige Unterbrechung davon abgehalten hat, pflichtbewusst mein komplettes Highschool-Leben in diesen Chroniken wiederzugeben. (Von all den unnützen Gedanken und albernen Ängsten, die mir durch den Kopf gingen, seit mir eröffnet wurde, dass ich einer der seltenen, glücklichen Changers bin, die auf diesem Planeten wandeln, mal ganz abgesehen.)

Pssst.

Soll ich euch meine wichtigste Erkenntnis der letzten beiden Jahre verraten? Alles ist vergänglich.

Alles. Ist. Vergänglich. Leben, Liebe, Halsschmerzen, Schuppen, Eisberge, ich.

Mir bleibt noch eine Woche als Oryon, und dann wache ich wieder als jemand Neues in meinem Bett auf, ganz wie es der Rat der Changers mit den Papieren festlegt, die an jenem gefürchteten Morgen, auch bekannt als Change 3, Tag 1, in einem Päckchen bei uns abgeliefert werden. Noch lässt mich der Gedanke total kalt. Ich will jetzt auch gar nicht drüber nachdenken. Deshalb lasse ich es einfach bleiben. Was soll die Aufregung? Ist doch eh alles vergänglich, yo. Was nichts anderes bedeutet als: Du hast zu keiner Zeit Kontrolle über irgendwas, also hör auf, dir was vorzumachen oder dir Gedanken über Dinge zu machen, die du sowieso nicht ändern kannst. Klingt fast tröstlich, oder? Theoretisch könnte es das sogar sein. Allerdings scheine ich aber so meine Probleme damit zu haben, diese lebenswichtige Lektion über die Vergänglichkeit des Daseins in die Praxis umzusetzen. Weil mich so mancher Mist eben doch nicht kaltlässt.

Wie Audrey zum Beispiel. Wie: Nicht mehr mit Audrey sprechen zu können, seit …

… nun, seit ihr wisst schon.

Seit wir rumgemacht haben.

(Ich kann noch immer nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Ich hab das so oft vor meinem inneren Auge ablaufen lassen, dass es mir inzwischen eher wie eine Szene aus einem Lieblingsfilm vorkommt und nicht wie die Wirklichkeit.)

Audrey. Liebe, schöne, großartige – und höchstwahrscheinlich zutiefst (und zu Recht) verstörte – Audrey.

Ich habe immer noch keine Ahnung, was danach passiert ist, nachdem ich abgehauen bin. Ich habe mir alles Mögliche vorgestellt. Ich weiß, dass sie wütend war. So Spring-aus-dem-Bett-schnapp-dir-deine-Klamotten-drück-sie-dir-gegen-die-nackte-Brust-renn-aus-der-Wohnung-und-stürz-dich-in-den-Verkehr-wütend. Und vermutlich war sie noch eine ganze Weile völlig fertig. Aber hat sie versucht, mich zu erreichen, als diese Wut dann nachgelassen hat? Wenn sie denn überhaupt nachgelassen hat. Ich würde ihr keinen Vorwurf machen, wenn nicht. Sie hält mich schließlich für ein verlogenes Psycho-Ekel, das entweder ihre beste Freundin klargemacht oder ihnen beiden nachgestellt hat – oder für irgendeinen anderen abstoßenden Typen, der widerliche Dinge tut.

Ich habe sie nicht angerufen oder sonst wie kontaktiert. Konnte nicht. Wegen der Entführung. Und den darauffolgenden vier Monaten Ausgangssperre im Changers-»Rückzugszentrum zur Restauration und Rehabilitaton« (RRR), in denen ich tiefer abgetaucht war als im Bauch der Titanic. Selbst im Knast wird man für ein paar Stunden pro Woche an die frische Luft gelassen und darf sich ab und zu mal am Münztelefon anstellen. Dagegen kann man im Sicherheitstrakt der Changers nicht mal rülpsen, ohne dass das jemand protokolliert. Alles natürlich unter dem Vorwand, das »körperliche, seelische und emotionale Gleichgewicht unserer vielen Identitäten« wiederherzustellen. Und klar, nach dem Trauma rund um die Entführung durch die Getreuen brauchte ich das wahrscheinlich auch. Aber es war ein doppelter Tiefschlag, jede Kontrolle zu verlieren und gleichzeitig meine Würde in die Tonne treten zu können. Zusammenfassend nenne ich diesen Teil meines verkorksten Lebens nur noch »die Wirrungen«.

Eine weitere meiner neu gewonnenen Erkenntnisse: Es hilft, die Dinge beim Namen zu nennen.

Ich wünschte, ich wüsste, wie ich mein Verhältnis zu Audrey nennen soll. Gerade ist es wohl nicht existent. Abgesehen von dem, was sich in meinen Gedanken abspielt. Audrey wohnt jetzt in meiner Erinnerung. Was für eine Kacknummer von mir – ihr vorzumachen, dass ich sie liebe. Ich meine, natürlich war es so, ich habe sie geliebt. Wie ich noch nie zuvor jemanden oder etwas geliebt habe. Ich liebe sie immer noch. Ich glaube, das Problem war eher, wer genau da geliebt hat. Ich habe mir eingeredet, dass es darauf nicht ankommt. Das Fieber hat mich gepackt und ich habe mich mitreißen lassen, ganz wie es Jugendliche in allen Jahrtausenden, Kulturen, auf allen Kontinenten und in allen Galaxien machen. Ein Typ namens Anil und seine Freundin Sujatha knutschen jetzt vielleicht gerade auf dem Rücksitz im Auto seines Vaters, am Ende einer heißen Sackgasse in Mumbai. Und ein Mädchen namens Michèle und ihr Schwarm Sophie rennen Hand in Hand die Stufen zur Metro in Paris hinunter, ihre blauen und pinken Haare wehen im Luftzug der U-Bahn, die unter ihnen bereits einfährt. Bei Audrey und mir war das nicht anders.

Nur ich. Ich war anders. Bin anders. Und ich habe es für mich behalten. Was habe ich denn erwartet? Was mit einer Lüge anfängt, wird auch mit einer Lüge enden. Ich habe mich darauf eingestellt, der Mistkerl zu sein, und puff, jetzt bin ich weg. Für immer. Niemand wird das wiedergutmachen. Bis später, Oryon. Bloß gibt es für uns Changers kein Später.

Audrey hatte nicht mal das Vergnügen, mir auf dem Schulflur den Stinkefinger zu zeigen oder ihre Freunde dabei zu beobachten, wie sie mich ignorieren, oder mir an einem Freitag nach dem Footballspiel ihren nicht ganz sauberen Bruder auf den Hals zu jagen, um mir das Steißbein zu brechen. (Wäre natürlich möglich, dass er einer der Getreuen war, die mich entführt haben, aber selbst dann bezweifle ich, dass Audrey davon gewusst hat. Kann sie einfach nicht. Oder doch?)

Unterm Strich – wenn ich wirklich daran glauben würde, dass alles vergänglich ist, würde ich mir nicht an meinem ersten Tag nach der Entlassung aus dem RRR den Kopf über all das zerbrechen. Ich würde nicht darüber nachdenken, wie schrecklich es für Audrey gewesen sein muss (und noch ist?), mir so vollständig und aufrichtig zu vertrauen, nur um dann herauszufinden zu müssen, was für ein Betrüger ich bin. Oder was sie zumindest für einen Betrüger halten muss. Und davon bin ich praktisch die lebende Definition.

Wie Oma sagen würde: »Auch ein Ferkel ist ein Schwein.« Lügen aus gutem Grund sind trotzdem Lügen. Wie man es auch betrachtet, es sieht schlecht aus für Oryon, der sich, wenn erst der Montagmorgen anbricht, in Luft auflösen und durch jemand anderen ersetzt werden wird. Durch wen genau, ist ziemlich egal, denn es wird nicht Oryon sein, und Oryon ist der Junge, den Audrey geliebt hat.

Super, jetzt bin ich kurz vorm Hyperventilieren. Atmen. Atmen. Mann, ich bin noch immer ziemlich im Arsch. Dieses ewige Gedankenkarussell macht mich noch irre, all die Was-wenn’s, Zweifel, Ängste und Gedanken. Außerdem WAR ICH VERDAMMT NOCH MAL IN EINEN KELLER GESPERRT, WO MEIN BESTER FREUND IN MEINEN ARMEN STARB. Tut mir leid, Rat der Changers, das ist einfach ein Fleck, der sich nicht so leicht rauswaschen lässt, ganz egal wie viel Zeit ihr auf die Neujustierung meines Hirns und diesen ganzen »Das Leben ist eine Reihe unendlicher Geschichten«- Quatsch verschwenden wollt.

Okay, ich muss mich beruhigen. Mich zusammenreißen. Mir darüber klar werden, was ich ändern kann und was nicht. Audreys Gefühle zum Beispiel kann ich nicht ändern. Auch nicht, was mit Chase passiert ist.

Aber ich kann ändern, wie ich darauf reagiere. Ich kann meine »Achtsamkeitsübung« machen, eine Sache, die ich im RRR gelernt hab, die nicht das Schlechteste ist.

Ich bin einfach im Hier und Jetzt. Dann also hier und jetzt mal eine Bestandsaufnahme: Ich sitze auf meinem alten Bett in einem neuen Zimmer, in einem neuen Haus. Pappkartons mit meinen Sachen stehen um mich herum. Ich schließe die Augen. Sitze hier einfach auf meinem Bett und atme, kein großes Ding. Ein, aus, ein, aus. Die Müllabfuhr rumpelt draußen über die Straße, Vögel zwitschern auf dem Baum vorm Fenster, auf meinem Unterarm juckt ein Mückenstich. Ich werde mich nicht kratzen, nehme es einfach nur wahr, genau wie all die anderen Dinge, die gerade in meinem Körper vor sich gehen, egal ob angenehm oder unangenehm. (Die meisten unangenehm.) Das zu schnelle Atmen, gegen das ich nicht ankomme, das tief aus meinem Innern stammt und auf das ich keinen Zugriff habe, hat keine Macht über mich. Mein Mund ist trocken, links tut mein Hals beim Schlucken ein bisschen weh. Gerade muss ich nichts anderes tun als atmen und da sein. Was ist das? Ach, nur die Spülung im Bad, der Klokasten füllt sich, wie mir nach den wenigen Stunden in diesem neuen Haus bereits aufgefallen ist, alle fünf Minuten wieder neu. Irgendwo muss da ein kleines Leck sein oder so was.

Okay, das alles passiert also gerade. Und so viel mehr. Und trotzdem eigentlich nichts.

Meine Atmung wird allmählich langsamer. Ich kann nichts tun, als mich darauf zu konzentrieren. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. In diesen fünf Minuten gebe ich Oryon/mir mal eine Auszeit. Von allem. Ich muss auf meine Atmung achten, darauf, dass die Panik abklingt. Mein Herz flattert nicht mehr in der Brust. Der Wahnsinn lockert den Griff. Ich bin der Boss über meinen Körper. Ich bin der Kapitän. Atme: ein, aus, ein, aus.

KLOPF-KLOPF, die Tür geht auf. (Eine echte Tür, keine symbolische, spirituelle.) Das ist Mom. Klopf-klopf-reinkommen, ohne auf ein ›Herein!‹ zu warten. Wie immer.

»Na, alles in Ordnung?«

Mit einfach nur da sein ist es vorbei. »Yepp«, antworte ich.

»Brauchst du irgendwas?«

»Nope.«

Ich schaue auf und bemerke wieder, dass die Ereignisse der letzten Monate sie um Jahre älter aussehen lassen. Sie macht sich nicht die Mühe, mir wegen dem ›Yepp‹ und ›Nope‹ eine kleine Standpauke zu halten. Sie macht sich bei vielen Dingen dieser Art nicht mehr die Mühe. Dinge, auf die es nicht ankommt, wenn es gerade um Leben und Tod gegangen ist.

»Vielleicht ein Glas Wasser?«

Ich schüttle den Kopf. Lächle mit geschlossenen Lippen.

»Ist komisch, wieder zurück zu sein, oder?«, fragt sie leise.

»Ich war doch noch nie hier.«

»Schon klar. Ich meine, vom Rückzugszentrum zurück zu sein«, sagt sie, zieht Lämmchen, mein altes Stofftier, aus einem Karton und stellt es auf meinen Schreibtisch. Sein Kopf hängt schlaff auf seiner Schulter. »Ich kann mir vorstellen, dass gerade alles schwer für dich ist. Ich bin einfach froh, dass du wieder zu Hause bist.«

»So viele Rückzugsmöglichkeiten gab es in diesem Rückzugszentrum ja nicht gerade, deshalb: Ja, ich bin auch froh.«

Was nicht hundertprozentig stimmt. Natürlich bin ich froh, all meinen Gefängnissen entkommen zu sein, aber um ehrlich zu sein, würde ich in diesem Moment viel lieber im Bus auf dem Weg zu Audrey sitzen, um die Sache mit ihr wieder ins Reine zu bringen, bevor ich mich verwandle, statt Atemübungen auf meinem Bett zu machen, wo meine Mama alle fünf Minuten nach mir schaut.

Keine Frage, Mom ist rücksichtsvoll, entgegenkommend und unvoreingenommen, über all das haben wir während der Familiensitzungen im RRR gesprochen. (Dad ist da eine andere Nummer, aber egal.) Aber um ehrlich zu sein: Ich brauche jemanden, der mich nicht durch seinen Geburtskanal zur Welt gebracht hat. Jemanden, dem ich alles erzählen kann, obwohl mir das ziemlichen Ärger einbringen würde. Und nicht nur mir, sondern auch meiner Familie und der ganzen Changers-Art.

»Soll ich dir helfen, dein Zimmer einzurichten?«, fragt Mom und lässt damit meine eindeutig Changers-ungeeignete Fantasie zerplatzen, mich vor Audrey zu outen. »Es geht sicher schneller, wenn wir das zu zweit machen.«

»Nein danke.«

Seit den Wirrungen behandelt Mom mich wie ein ausgeblasenes Ei. Äußerlich unbeschadet, aber leer, weil jemand das ganze Glibberzeug durch zwei kleine Löcher rausgepustet hat.

Aber vielleicht sehe ich mich selbst auch nur so.

Ich weiß, dass sie ihr Bestes gibt, dass sie vielleicht von uns allen am meisten unter der Situation gelitten hat, trotzdem möchte ich einfach in diesem fremden Zimmer allein sein. Das vierte fremde Zimmer in genauso vielen Monaten. Erst das pechschwarze Verlies im Keller der Getreuen. Dann die unglaublich grelle Notfallstation im Hauptquartier der Changers, wo ich so lange blieb, bis ich wieder mit ausreichend Flüssigkeit und Nahrung versorgt und außerdem »stabilisiert« war (haha). Darauf folgte die komplett weiße, makellose, reizfreie Suite, die ich mir mit Elyse während unseres gemeinsamen Aufenthalts im RRR geteilt habe.

Und jetzt eben dieses Zimmer in einem neuen Haus irgendwo am anonymen, unkrautüberwucherten Stadtrand von Nashville, weil der Rat »entschieden hatte«, dass unsere Wohnung in Genesis möglicherweise gefährdet war – dadurch, dass ich Audrey dorthin mitgebracht und ihr Bruder mich vielleicht dabei beobachtet hatte, wie ich Audrey über die Straße hinterhergejagt bin wie in einer Szene aus Dog – der Kopfgeldjäger.

Ja, die Scrabble-Steine meines Lebens wurden wieder einmal durchgeschüttelt, diesmal noch gründlicher, und sie scheinen komplett neue Wörter und Geschichten zu ergeben. Das fängt schon bei meinem Namen an.

(Es hilft, die Dinge beim Namen zu nennen.)

Wundersamerweise hat der Rat mich nicht auch noch die Schule wechseln lassen. Das bedeutet ein gewisses Risiko, hat aber auch etwas Gutes für mich. Ich werde Audrey wiedersehen. Und das schon in sechs Tagen, wenn auch nur aus der Ferne – und durch die Maske eines weiteren neuen Klassenkameraden, den sie nicht kennt und höchstwahrscheinlich auch nicht kennenlernen will, nachdem der letzte Neuzugang, dem sie sich geöffnet hat, ihr das Herz gebrochen hat. Trotzdem ist es besser, als sie gar nicht zu sehen. So kann ich ein Auge auf sie haben und dafür sorgen, dass Jason nichts Schlimmes anrichtet – ganz zu schweigen von diesem Kyle, der sie in meiner Vision bedrängt hat. Selbst wenn ich ihr nicht erklären kann, was mit Oryon passiert ist, kann mein neues Ich trotzdem in ihrer Nähe sein. Komme, was wolle.

»Du brauchst neue Schulsachen«, sagt Mom und unterbricht ein weiteres Mal meine Gedanken. »Schreib mir einfach auf, was und welche Farben du möchtest, dann besorge ich alles, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe.«

Schulsachen. Früher war mir das sogar mal wichtig. Da habe ich mir richtig Zeit dafür genommen, meine Hefte und Mäppchen auszusuchen. Als würde die Wahl des richtigen Hefts oder Mäppchens etwas Wichtiges über mich aussagen oder mir den Weg in die Schulgemeinschaft ebnen. Wobei sie das wahrscheinlich wirklich getan hat. Weil die meisten Schüler immer noch was auf Hefte und Mäppchen geben und es ihnen auffällt, ob du einfach nur ein rotes aus dem Billigladen hast oder eben so eins in Kätzchenform mit Glitzersteinen drauf. Sie beurteilen den Besitzer nach diesen Dingen und der zugrunde liegenden Wahl (Loser, Siegertyp, freundschaftstauglich, nicht datebar, Anarcho), und das machen sie, weil sie nicht damit klarkommen müssen, sich in einen komplett anderen Menschen verwandelt zu haben. Obwohl – Achtung, Spoiler – sie genau das getan haben. Nur nicht ganz so auffällig.

Zählt das als Erkenntnis? Ach, der Pfad zur Weisheit ist gepflastert mit großen, blutigen Fetzen Ego. Ich bin ein kleines bisschen zufrieden mit mir, eine leichte Wärme erfüllt mich nach diesem unwiderstehlichen Cocktail aus Klugheit und Verbitterung. Gedankenverloren entschließe ich mich, Chase anzurufen, weil er mehr als jeder andere über meinen Geistesblitz zum Thema Schulsachen lachen würde. Er würde nicken und sagen, dass er ganz genau wisse, worauf ich hinauswolle, nur um dann diesen schönen Augenblick damit zu zerstören, mir oberlehrerhaft zu erklären, dass ich es »endlich begriffen« hätte: die Scheinheiligkeit der gesamten Changers-Bewegung. Und wie wichtig es wäre, dass wir uns alle offen und ehrlich und stolz und vereint in das tägliche Leben fügen, wenn wir je hundertprozentig von der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt werden wollten, blablabla. Die ganze Unterhaltung findet in Sekundenbruchteilen in meinem Kopf statt, so wie Unterhaltungen mit engen Freunden nun mal ablaufen. Es dauert nur einen Moment, bis mir die traurigste Tatsache überhaupt wieder einfällt. Dass von nun an alle meine Unterhaltungen mit Chase nur noch in meinem Kopf stattfinden werden.

»Bring mir einfach irgendwas mit, Mom«, sage ich.

ORYON

CHANGE 2

TAG 360

So muss es sich im Todestrakt anfühlen. Wenn man ganz genau den Tag kennt, an dem man aufhört zu existieren. Man sitzt da und jede Minute, jede Sekunde, jeder Atemzug verstreicht, und man weiß, dies ist das letzte Mal, dass man Chicken-Nuggets isst oder eine fürchterliche Tiefkühlpizza oder Birnenstückchen aus der Dose; das letzte Mal, dass man fünfzig Liegestütze macht; das letzte Mal, dass man Kopfschmerzen hat; das letzte Mal, dass man sich daran erinnert, als Kind mit seinem Vater im Park gewesen zu sein und seine Hand gehalten zu haben.

Ich weiß, ich sollte nicht so scheißdramatisch sein, schließlich wartet im Gegensatz zu den Typen im Todestrakt (und es sind zu 99,9% Typen – was nicht gerade für die Option Mann spricht, wenn man die Wahl hat) ein weiteres Leben auf mich, wenn dieses vorbei ist. Und danach sogar noch eins. Und dann bekomme ich eins der vier zurück, die ich in den vorangegangenen vier Jahren gelebt habe. Ein paar der Changers und Advokaten, die ich bisher treffen durfte (Tracy!), sind ziemlich aus dem Häuschen, was das angeht. #gesegnet. Was für eine einmalige Gelegenheit, die es zu umarmen gilt! Sorry, viermalige Gelegenheit. »Aus vielen wird eins.« Würg.

Als ich Ethan war, wusste ich nicht, dass ich ein Changer bin und Ethan in ein paar Jahren praktisch nicht mehr existieren würde. Es gab keinen Abschied. Keine Zeit, das zu verarbeiten. Vielleicht war es leichter so. Eine Identität einfach abreißen und wegwerfen wie ein Pflaster. Tschüss, Oryon/Drew/Ethan.

Wow, das ist das erste Mal seit keine Ahnung wann, dass ich an Ethan denke. Den hab ich wirklich gut begraben, wie’s scheint. Aber warum sollte ich auch über ihn nachdenken oder darüber, ihn wiederzusehen, wenn ich ja doch nie wieder Ethan sein kann? Zumindest nach außen.

Alle – Tracy, meine Eltern, meine Kerkerschwester Elyse – sagen mir, dass Ethan immer bei mir, immer ein Teil von mir bleiben wird. Weil ich das bin. Dabei fühlen er und sein Leben sich immer weiter weg an. Er ist ein Phantom. Ein Typ, den ich mal kannte. Vielleicht geht es ja allen Teenagern so. Man wird älter, erlebt ein bisschen was und schon verwischt sich die Person, die man war, wie ein Wort im Sand. Audrey fühlt sich bestimmt auch nicht mehr wie das Mädchen, das sie vor zwei Jahren war. Kann gut sein, dass ich damit etwas zu tun habe, wohl oder übel.

Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, meinen Mono zu wählen. Wahrscheinlich, weil es jetzt überhaupt erst eine Wahl gibt, zwei verschiedene Vs, die zur Verfügung stehen. Ich hab das viele Nachdenken, Mich-Reinsteigern und Von-meinen-Gefühlen-runterziehen-Lassen so satt, und trotzdem kann ich nicht aufhören nachzudenken, mich reinzusteigern und sämtliche Wenn-danns durchzuspielen, die vor mir liegen. Das liegt einfach in der Natur der Sache, wenn man lebt, schätze ich. Manchmal wäre ich am liebsten ein Einzeller oder so was, da müsste ich weder etwas tun noch irgendwas entscheiden oder lernen. Ein banaler Pilz, der einfach mit anderen Pilzen abhängt, jede unserer Zellen eine exakte Kopie. Eine reicht für alle.

Drew? Diese vielzellige, vielschichtige V? Je mehr Zeit verging, desto besser hat es mir gefallen, sie zu sein. Mir fällt gerade wieder ein, dass ich mich am Ende gar nicht verwandeln wollte. Aber ich kann mir irgendwie auch vorstellen, Oryon als meinen Mono zu wählen. Wäre nicht das Schlechteste. Hey, vielleicht kann ich mich ja, wenn wir alle erwachsen und mit der Schule fertig sind, zu Oryon erklären, und dann mach ich mich auf die Suche nach Audrey – finde raus, wo sie aufs College geht oder ob sie in irgendeiner abgefahrenen Mission in Südamerika gelandet ist, weil ihre Eltern sie dorthin verfrachtet haben –, damit wir bis ans Ende unserer Tage glücklich zusammenleben können. Wenn sie sich ein Mal in mich/Oryon verliebt hat, dann kann sie das ja vielleicht ein zweites Mal.

Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann ist meine Liebe zu Audrey nur eine Erweiterung der Gefühle, die ich schon als Drew für sie hatte. Und vielleicht gilt das genauso für sie, ob sie sich dessen nun bewusst ist oder nicht. Sie muss es einfach spüren – wie Seelenverwandtschaft oder irgendwas in der Art. Denkt einfach mal an die größten Liebesgeschichten aller Zeiten, wenn zwei Leute das Gefühl haben, sie kennen sich schon aus früheren Leben. Genauso fühlt es sich bei mir und Audrey an. Wobei in meinem Fall natürlich wirklich verschiedene Leben im Spiel sind. Obwohl Audrey davon keinen blassen Schimmer hat.

Aber wisst ihr was? Eines Tages erzähle ich es ihr, und dann macht es puff und alles ergibt für uns beide plötzlich Sinn. Oder?

In der Zwischenzeit, tick-tack, tick-tack, behalte ich die Uhr auf meinem Handy im Auge, während jede weitere Sekunde auf diesem Todesmarsch Richtung Change 3 verstreicht. Noch 144 Stunden bis zur Vollstreckung. Mit einer Begnadigung durch den Gouverneur ist nicht zu rechnen, das weiß ich sicher. Da kann ich genauso gut diese übervolle Enchilada essen. Die letzte, die Oryon je genießen wird. Mit extra Guacamole, bitte!

Was gibt’s sonst noch? Ich habe alle Schulsachen zusammen. Sie liegen einfach da auf dem Schreibtisch – und nerven, weil sie so aussehen, als würden sie viel optimistischer dem Start des neuen Schuljahres entgegensehen als ich (obwohl sie alle businessmäßig schwarz sind).

Kratzkratz an der Tür. Das ist Snoopy. Der ehrlich gesagt seit meiner Rückkehr vom RRR etwas reserviert mir gegenüber ist. Mir kommt es fast so vor, als könnte er sich nicht mehr daran erinnern, wer ich bin. Oder vielleicht auch, als könnte er sich ziemlich genau daran erinnern, wer ich bin und wie meine Dummheit ihm seinen eigenen Platz im Todestrakt gesichert hat.

Er tapst zu meinem Bett, schnüffelt an meiner Decke und betrachtet mich argwöhnisch. Ich zeige meine bestmögliche Version eines freundlichen Gesichts und klopfe eifrig aufs Bett, aber Snoopy hat keine Lust, zu mir zu springen. Stattdessen tapst er weiter zu einem der offenen Umzugskartons, steckt seinen Kopf rein und schnuppert darin herum, bevor er abdreht und mein Zimmer wieder verlässt.

Gott sei Dank, dass er diesen kleinen Chip zwischen den Schulterblättern hat. Gar nicht so unähnlich dem in meinem Nackenansatz, wenn ich so drüber nachdenke. Nur war sein Chip wirklich hilfreich, schließlich hat er meine Eltern aus Florida zurückgebracht, weil das Tierheim sie anrief und erklärte, dass Snoopy bei ihnen gelandet sei, und sie dafür lobte, dass er gechipt war, schließlich handelte es sich um einen Pitbull, und die werden nach vierundzwanzig Stunden eingeschläfert. »So lieb er auch ist«, hatte der Mann vom Tierheim gesagt, »aber wir können einen solchen Hund verständlicherweise nicht länger behalten.«

Wenn ich jetzt Snoopy betrachte, erfüllen mich Schuldgefühle und Trauer, weil ich schuld daran bin, dass nur wenige Stunden gefehlt haben, bis er eingeschläfert worden wäre. Meine Fahrlässigkeit, mein Egoismus. Die Reihe von beschissenen Entscheidungen, die fast zu einer totalen Katastrophe geführt haben. Manchmal, na gut: oft bleibe ich wie zwanghaft in diesem endlosen Gedankenkreislauf stecken. Wenn das, dann das. Wenn nicht das, dann nicht das. Mit Snoopy. Mit Chase. Mit Audrey.

Zum Beispiel: Was wäre gewesen, wenn Drew in einem anderen Klassenverband als Audreys gelandet wäre? Vielleicht hätten wir uns nie kennengelernt. Oder wenigstens nicht so gut. Sie hätte mich nicht auf die »richtige« Toilette (Mädchenklo) aufmerksam gemacht, hätte keine Witze mit mir über Chloes jämmerliche Bosheiten gerissen, genauso wenig hätte ich bei den Cheerleadern vorgetanzt, wo wir uns überhaupt erst so nahegekommen sind. Wir gegen den Rest der Welt.

Was, wenn Mom und Dad die Telefonnummer auf Snoopys Mikrochip nach unserem Umzug von New York nach Tennessee nicht geändert hätten? Wenn das Tierheim sie nicht hätte kontaktieren können, nachdem er am Highway ohne Halsband und Leine aufgegriffen worden war. Was, wenn Mom auf dem Rückweg von Florida einen Platten gehabt hätte oder in einen Unfall verwickelt worden wäre und somit nicht rechtzeitig das Tierheim erreicht hätte, bevor die Frist abgelaufen war, zu der Snoopy »ausgelöscht« werden sollte?

Und was, wenn sie sich von vornherein gegen einen Mikrochip entschieden hätten? Schließlich war der Anruf wegen Snoopy der erste Hinweis darauf, dass zu Hause etwas nicht in Ordnung war. Dass man einen Sohn im Teenageralter nicht immer erreichen kann, damit muss man rechnen. Kein Grund zur Panik. Aber als das Tierheim Kontakt mit ihnen aufnahm und sie erfuhren, dass Snoopy unbeaufsichtigt auf der Straße herumgelaufen war, ließ das nur den einen Schluss zu: Etwas Schlimmes war passiert, weil ich so etwas niemals zugelassen hätte. In gewisser Weise hat also erst Snoopys Aufgriff den Rat darauf aufmerksam gemacht, dass drei von uns Changers verschwunden waren. Und …

Chase.

Das Thema, das ich bisher erfolgreich ausgeklammert habe.

Chase.

Der tot ist.

Meinetwegen.

Obwohl das niemand so sagen würde. Niemand bekennt Farbe und sagt die Wahrheit über das, was passiert ist, als wir aus dem Keller befreit wurden. Im RRR habe ich von niemandem eine ehrliche Antwort gekriegt. Nicht von Tracy, nicht von meinen Eltern und von keinem der offiziellen Berater im Hauptquartier. Turner, der Alltags-Coach, hat ganz klar gesagt, dass Elyse und ich uns »in Dankbarkeit üben« sollen, weil wir durch Chase’ mutige Tat gerettet wurden, die Teil seiner »Reise« war. Dass wir nicht trauern, sondern »akzeptieren und feiern« sollen.

Ich kannte Chase. Ihm ging es nicht um seine »Reise«. Ihm ging es darum, sich dem Kampf zu stellen. Er führte den Protestmarsch an, trug das Banner stellvertretend für alle anderen, die zu feige waren, um ehrlich zu sein. Ihm ging es auch nicht ums Sterben. Er hätte gesagt, für den Scheiß gibt’s Fernsehen.

Wenn ich über diese Zeit nachdenke, über alles, was passiert ist, dann könnte ich kotzen vor Wut. Dicht gefolgt von einem durchdringenden, fast lähmenden Gefühl der Hilflosigkeit. Deshalb unterdrücke ich sie. Stecke jedes wirre Gefühl schön zurück in seine Kiste. Teile mein Trauma auf in kleine Portionen. Sonst kann ich nicht funktionieren. So wie in den ersten drei Wochen nach den Wirrungen, als ich wie benommen in meinem Bett im Changers- Hauptquartier lag, Mom und Dad an meinem Bett und Elyse auf der anderen Seite des Vorhangs, wo es ihr ganz ähnlich ging wie mir. Danke den Göttern für Kampfstern Galactica. (Dad hat mir die ganze Serie auf DVD geschenkt, so konnte ich nahtlos alle Episoden hintereinander weggucken und hab nur ab und zu mal eine Pause eingelegt, wenn ich aufs Klo oder unkontrolliert heulen musste.)

Der Rat hat Elyse und mir, den Überlebenden, empfohlen, uns ausschließlich auf unsere Genesung und emotionale Wiederherstellung zu konzentrieren und uns nicht daran festzubeißen, was uns passiert ist oder wie sie die Täter finden und bestrafen können (oder auch nicht). Mit anderen Worten: Klappe halten und glücklich sein. Wir haben überlebt, sind bei Bewusstsein und können sogar rumlaufen, so viel Glück hatten nicht alle. Nehmen wir zum Beispiel den armen Alex. Sicher, rein praktisch gesehen waren es nicht die Entführer, die ihn ins Koma befördert haben. Aber was immer im Zuge der Rettungsaktion passiert ist, hat dazu geführt. Klar, auch er bekommt einen neuen Körper, Glockenschlag Change 2, Tag 1, aber ich frage mich ernsthaft, was da gerade in seinem Gehirn passiert, mit dem, was ihn ausmacht, während er da im Changers-Hauptquartier liegt, angeschlossen an piepsende Maschinen, und seine Familie hilflos bei ihm sitzt und ihm die Hand streichelt.

»Überlebensschuld« haben sie das im RRR genannt. Mir erklärt, dass ich meine selbstzerstörerischen Gedankenmuster durchbrechen soll, weil alles so »ist, wie es ist und wie es sein soll«, und egal wie sehr ich mein Leben auch hasse oder es hasse, dass ich überhaupt ein Leben hassen kann, nichts davon wird etwas daran ändern.

Aber.

Sie haben Alex nicht gesehen. Er hatte so große Angst. Er war noch so jung. Er hat mich an Ethan erinnert. Ich war da auch noch klein. Ich hatte Angst. Ich war nicht mal im Entferntesten wie Chase.

Chase, der immer alles wusste, der immer recht hatte, der immer das letzte Wort haben musste.

Oh, welch schöne Ironie. Das hätte ihm gefallen, ganz sicher.

Ganz egal, wer ich bin, diese Erinnerung bleibt mir für immer ins Gedächtnis geschrieben. Als ich ihn das erste Mal im ReRunz sah. Sein Lächeln mit den Grübchen. Sein Vertrauen, das ich mir nicht verdient hatte, das aber trotzdem da war. In diesem Moment habe mich in ihn verliebt, noch bevor ich wusste, dass er ein Changer ist, noch bevor ich wusste, was ich selbst war. Das war reiner Instinkt, ungefiltert, und aus dieser Schwärmerei wurde Liebe. Liebe und Respekt. Und schneller, als ich gucken konnte, war Chase mein einziger wahrer Freund, der Einzige, der das Hässliche an mir kannte und mich trotzdem liebte.

Auch das Ende werde ich nicht vergessen. Dasselbe schiefe Grinsen, vielleicht ein bisschen mehr der Welt überdrüssig, und natürlich auf einem anderen Gesicht, aber trotzdem im Wesentlichen dasselbe. Und das durch geschwollene, blutige Lippen genuschelte »Ach, dass man sich hier trifft!«, sein Kopf in meinem Schoß, während sein Herz aufgab und langsam zum Stillstand kam. Ich legte ihm das Ohr auf die Brust, hörte es noch drei Mal schwach schlagen. Es klang sehr weit entfernt. Und dann. War er fort.

Ich glaube, ich habe seinen Namen gerufen.

Ich muss seinen Namen gerufen haben.

Nur wenige Sekunden später folgte ein lauter Knall vor der Tür, der vage Geruch elektrisch geladenen Rauchs. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Auch Elyse nicht. Wir haben versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen, aber wir wissen beide nicht viel mehr, als dass Chase – gefesselt und mit einer Kapuze über dem Kopf – zu uns reingeworfen wurde. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich meditiere mit vollem Einsatz, durchsuche alle Ecken meiner Erinnerung wie eine alte, ausrangierte Festplatte. Aber alles, was mir einfällt, ist, dass die Tür aufgeht, dass uns gleißendes Licht in die Pupillen sticht, Lärm, Schreie, beißender, brennender Qualm … und dann: Aufwachen in einem Krankenhaushemdchen im Changers-Hauptquartier, meine Eltern, die besorgt an meinem Bett auf und ab gehen, Alltags-Coach Turner, der sich zu mir herunterbeugt, wobei die hölzerne Gebetsperlenkette, die er um den Hals trägt, wie Murmeln auf meinen Brustkorb fällt.

»Chase?«

Mom hat gesagt, das wäre mein erstes Wort gewesen.

»Er ist wach!«, rief sie, fing sofort an zu schluchzen und warf sich über mich wie eine Rettungsdecke. Dad sprang von der Liege in der Ecke auf und eilte auf die andere Seite des Bettes.

»Gott sei Dank«, flüsterte er an meinem Hals. Ich glaube, er weinte.

»Ich dachte, du glaubst nicht an Gott«, murmelte ich. Ich klang selbst für meine Ohren total groggy, meine Stimme viel tiefer, als ich sie aus der Zeit vor den Wirrungen in Erinnerung hatte.

»Das muss ich dann wohl mal überdenken«, sagte er lachend/weinend. »Klugscheißer.«

»Wir haben uns solche Sorgen gemacht«, brachte Mom zwischen den Tränen hervor.

»Tut mir leid«, sagte ich. Mir tat der Kopf weh. Da erst fiel mir das Stechen auf, wo mir die Nadel vom Tropf im Arm steckte.

»Psst, das darfst du nicht mal denken«, erwiderte Mom.

»Heißt das, ihr seid nicht sauer?«

»Sauer? Warum sollten wir sauer sein?«

Bevor ich antworten konnte, bin ich wieder weggepennt. Viel zu erschöpft, um ihnen noch irgendwas über Chase, Alex, Elyse oder Snoopy zu entlocken. Oder darüber, wo zur Hölle ich gerade war. Nichts. Weil ich in dem Moment, in dem ich erfuhr, dass Mom und Dad nicht sauer auf mich waren, wieder für weiß Gott wie lange das Bewusstsein verlor.

ORYON

CHANGE 2

TAG 362

Noch drei Tage und ein paar Stunden.

Eigentlich gibt’s nichts weiter zu berichten, als dass Mom sich nie weiter als fünf Meter von mir entfernt. Sie rennt mir sogar hinterher, wenn ich mal länger als drei Minuten im Bad verschwinde.

»Du erdrückst mich, Ma!«

»Nur weil ich dich liebe, Oryon.«

Dad ist jetzt täglich im Changers-Hauptquartier, von morgens bis tief in die Nacht, er leitet eine Anti-Getreuen-Gruppe. Obwohl sich die Getreuen bisher ziemlich ruhig verhalten haben – wenn man von den Wirrungen mal absieht –, fürchtet Dad, dass dies erst der Anfang eines groß angelegten Angriffs auf Changers war. Ich glaube, er steigert sich da nur deshalb so rein, weil ich betroffen war. So richtig interessiert man sich halt doch erst für Dinge, die scheiße laufen, wenn sie über einen hereinbrechen. So wie ein Rohrbruch erst dann interessant wird, wenn die Dreckbrühe im Vorgarten steht. Wie auch immer, Dad kann das jedenfalls nicht dulden, kann es nicht einfach hinter sich lassen oder vergessen, dass diese üble Verschmelzung von Hass und Intoleranz irgendwo da draußen brodelt, im Schatten der Gesellschaft. Und dass, egal wie gut wir Changers uns vorbereiten oder organisieren, wir ihren nächsten Vorstoß oder Übergriff nicht verhindern können.

Trotz all der Gespräche und Verarbeitung und Therapie im RRR kann Dad sich nicht damit zufriedengeben, dass ich es geschafft habe, dass ich gesund und munter zu Hause bin und ihn jeden Morgen am Frühstückstisch über die Müslischale hinweg anstarre. Deshalb geht er jeden Morgen sehr früh aus dem Haus und bündelt all seine Wut und Empörung über die Wirrungen, um »dafür zu kämpfen, dass sich etwas ändert, statt nur herumzusitzen und darauf zu warten, dass es passiert«. Als ich heute Morgen zu ihm gesagt habe, dass er mittlerweile sehr nach Benedict und den anderen RaChas klingt, meinte er, dass ich keinen blassen Schimmer hätte, wovon ich redete, griff nach seinem Autoschlüssel und war zur Tür hinaus.

Ich glaube, er kann nicht akzeptieren, womit wir es zu tun haben. Mir kommt es so vor, als würde er ausblenden, dass dies die Wirklichkeit ist und nicht bloß trockene Theorie – als würden die Tatsachen verschwinden, wenn man sie nur lang genug ignoriert. Dad hat wohl gehofft, dass es jetzt besser in der Welt aussieht, dass mehr Akzeptanz herrscht, dass es wenigstens ein paar Fortschritte gegeben hat, seit er seinen Zyklus von Vs durchlaufen hat. Und dann komme ich, lebendiger Beweis dafür, dass dem nicht so ist. Vielleicht ist diese ganze Changers-Mission ja reine Zeitverschwendung. Vielleicht wird alles immer schlimmer, nicht besser.

»Dein Vater weiß nicht, was er mit seinem Frust anfangen soll«, ist Moms Kommentar zur Güte, als wir Dads Wagen aus der Garage fahren hören.

»Er weiß nicht, was er mit der Wahrheit anfangen soll«, erwidere ich.

»Nein, das weiß er wohl nicht«, stimmt sie zu. »Aber das wissen die wenigsten.«

Letzte Woche hat sich Dad von seiner Arbeit beurlauben lassen, um einen Halbtagsjob beim Rat anzunehmen. Das Changersrecht verbietet ihm, dem Rat ganz beizutreten, solange er ein Kind hat, das gerade seinen Zyklus durchläuft. So viele Regeln und vorgegebene Abläufe, ich komme da gar nicht mehr mit. Manchmal vergesse ich sogar den alles überragenden Auftrag unserer Existenz. Meistens versuche ich einfach, den Tag zu überstehen, lebe wie ein einfaches Bakterium so vor mich hin, bis meine kurze Zeit auf diesem Planeten abgelaufen ist.

Manchmal wünschte ich, auch Mom würde sich mit irgendwas beschäftigen. Ich merke, dass sie nachts den Kopf in mein Zimmer steckt, wenn sie glaubt, dass ich schlafe. Was denkt sie denn? Dass diese durchgeknallten Getreuen mich mitten in der Nacht aufspüren, in unser Haus einbrechen, unbeeindruckt von Snoopy und Dads (neu erstandenem) Elektroschocker, und mich einfach so aus meinem Zimmer klauen?

Ja. Das ist genau das, was sie denkt.

Ich kapier das ja auch. Aber der Rat hat uns versichert, dass diejenigen, die Elyse, Alex und mich entführt haben, längst auf und davon sind und dass man nichts mehr von ihnen hören wird. Zumindest in unserer Gegend.

»Alles in Ordnung da drin?«, fragt Mom zum siebenundvierzigsten Mal durch die geschlossene Tür.

»Yepp«, murmle ich und gebe mir Mühe, nicht so genervt zu klingen, wie ich bin.

»Du weißt, wie sehr ich dieses ›Yepp‹ hasse«, tadelt sie mich lasch, so richtig überzeugend klingt es noch nicht.

Aber sie gibt sich Mühe. Mom will, dass sich das Leben wieder normalisiert. Als wäre das überhaupt möglich.

ORYON

CHANGE 2

TAG 365

Da steh ich also im Bad, nur in Boxershorts, und betrachte Oryon im Spiegel. Lasse meine Muskeln spielen, lehne mich vor und prüfe die Härchen an meinem Kinn. Das alles wird morgen fort sein. Oder auch nicht. Vielleicht verwandle ich mich ja in so einen Typen wie aus den 1960ern mit Vollbart und Koteletten. Oder in ein Hipstermädchen mit blondiertem Pixie und einem Gang wie eine Giraffe. Vielleicht werde ich ja auch der geilste Typ des Jahrgangs.

Ein Teil von mir würde gern einfach Oryon bleiben. Oryon war schon ganz cool. Und ganz cool ist immer noch besser als alles, was als Nächstes kommen könnte. Manche Leute bleiben ja mit ihrem Freund oder ihrer Freundin zusammen, der/die völlig in Ordnung ist, und trotzdem nagen leise Zweifel an ihnen, weil sie glauben, dass da vielleicht doch noch etwas Besseres auf sie wartet. (Notiz an die Menschheit: Auf die meisten von uns wartet nix Besseres.) Wie in diesem Hippielied: »Love the one you’re with.« Nicht der schlechteste Ratschlag. Aber ich kann Oryon gar nicht so sehr lieben, dass er bleibt – oder mich selbst so sehr lieben, dass es mir nichts ausmacht, wenn er geht. Ich bin ein Identitätsbahnhof und der nächste Zug wird bald einfahren.

Am Abend von Oryons Auflösung würdige ich Dinge an ihm, als wäre ich nicht er, sondern jemand ganz anderes. Eine Kreatur, die in den Spiegel gesteckt wurde und ihn daraus mustert. Seine dicht gelockten Haare und den Abstand zwischen Augenbrauen und Haaransatz. Seinen intensiven Blick, die warme Farbe und Glätte seiner Haut. Sein berühmt-berüchtigtes Ladykiller-Lächeln, das ihn sehr weit gebracht hat. Die Art, wie er einen Raum betritt, das leichte Krächzen in seiner Stimme. Irgendwie weiß ich das alles erst jetzt so richtig zu schätzen, fahre das erste Mal so richtig darauf ab, weil ich weiß, dass es morgen fort sein wird. Das Wasser fehlt dir erst, wenn der Brunnen ausgetrocknet ist. Oder in meinem Fall: Dein Körper fehlt dir erst, wenn er durch irgendeinen kosmischen Mixer gejagt wird und als etwas komplett anderes zurückkommt.

Ich schätze, deshalb denke ich darüber nach, wie viel mehr man Dinge (na ja, Menschen) würdigen sollte, solang man kann. Zum Beispiel Oma. Sie ist zwar noch unter uns, aber eben nur noch gerade so. Ich bin froh, dass Mom und Dad sie aus Florida mitgebracht haben, sodass sie in unserer Nähe ist. Aber weil sie fast permanent neben sich steht, fühle ich mich grauenhaft, schließlich hätte ich mehr Zeit mit ihr verbringen können, als sie noch klarer war. Sie weiß so viel, hat so viel erlebt. Ich habe sie immer als etwas Selbstverständliches gesehen. Ganz wie jemand anderen …

Himmel, er fehlt mir. Ein Teil von mir will nicht akzeptieren, dass er wirklich tot ist. Mir doch egal, wenn ich weiter in der Leugnungsphase stecke. Überhaupt finde ich diese ganze Trauerphasentheorie nichts weiter als großen Blödsinn, den jemand erfunden hat, um mehr Trauerratgeber zu verkaufen. Leugnen, Wut, Feilschen, Depression. Ich mach die alle auf einmal durch. Da gibt’s keinen Anfang und kein Ende. Keine Kästchen zum Abhaken. Das Leben lässt sich nicht so ordnen. Und mir ist es egal, ob ich je die letzte Phase erreiche, Akzeptanz. Was genau soll ich da überhaupt akzeptieren?

Arrgh. Mom kam gerade rein, um mir zu sagen, dass Tracy und Mr Crowell da sind.

Verdammt, die beiden haben die »Flitterwochenphase« neu erfunden. Als ich sie im Flur sah, dachte ich, Tracy würde ein paar Zentimeter über dem Boden schweben. Außerdem strahlte sie so irre, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn ihr Kopf einmal quer rüber aufgeplatzt und das Kinn runtergeklappt wäre wie bei einer Muppetfigur.

»Du siehst sooooo gut aus!«, ruft sie und lässt Mr Crowells Hand (für zwei Sekunden) los, um mich in den Arm zu nehmen.

Mir fällt sofort auf, dass sie nach Zuckerwatte riecht.

»Selbstverständlich siehst du immer gut aus«, gurrt sie. »Und nicht, dass es aufs Aussehen ankäme. Ich will einfach nur sagen, du siehst erholt aus. Viel besser als letztes Mal.«

»Als ich so eine Art Pflegefall war? Das hör ich gern.«

Tracy nimmt mich weiter wohlwollend in Augenschein, während ich Mr Crowells ausgestreckte Hand schüttle. Er schenkt mir sein typisches schiefes Lächeln. »Wie geht es dir, Kumpel?«

»Besser, danke«, sage ich schnell und senke den Blick auf seine Lederschuhe. Direkt daneben steht Tracy in ihren pinken Espadrilles auf den Holzdielen. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, um Mr Crowells Hals zu küssen.

»Habt ihr Lust auf einen Tee?«, ruft Mom aus der Küche.

»Nein, ich glaube, ich sollte –«, setze ich an, gleichzeitig zwitschert Tracy: »Ja, Connie, das wäre wunderbar.«

Betreten stehen wir drei im Flur herum, während Mom aus der Küche nachhakt: »Was denn nun?«

Ich laufe rot an. Ich versuche zwar, Blickkontakt mit Mr Crowell aufzunehmen, aber ich schaffe es nicht wirklich. Irgendwie ist es mir peinlich, dass er jetzt definitiv weiß, was ich bin. Jedes Mal, wenn er mich anschaut, sieht er so aus, als würde er im Kopf überschlagen: Welcher Teil ist Drew-isch? Welcher Teil ist Oryon-isch?

Ha, Oryonie! Wieso komme ich da erst jetzt drauf? Wenn Oryon je eine Autobiografie schreiben sollte, dann heißt sie mit Sicherheit Das Leben steckt voller Oryonie.

Die Oryonie dieses Moments: Mr Crowell ist ›normal‹ und wusste in den beiden Jahren, in denen er mich unterrichtet hat, nichts über diese große Sache, und jetzt ist er plötzlich informiert – und während für Tracy gerade alles rosarot ist, weil sie ihren Konstanten gefunden hat und Mr Crowell alles total locker nimmt, habe ich irgendwie das Gefühl, seither in seinen Augen ›weniger‹ geworden zu sein. Als wäre ich geschrumpft, seit er dieses ›Geheimnis‹ um mich kennt, von meinen anderen Leben. Seit er weiß, dass ich nie wirklich der bin, der ich zu sein scheine.

Wahrscheinlich ist das ein Überbleibsel der Wirrungen, aber es fühlt sich immer noch falsch an, vor Mr Crowell quasi entlarvt worden zu sein, der zwar vom Rat der Changers geprüft, geschult und für geeignet befunden wurde, bevor er Tracy heiraten durfte. Aber trotz allem, und das ist ja nicht mal sein Fehler, wird dieses ganze Körperwechselding noch eine Weile ziemlich neu für ihn sein. Gelegentlich wird es ihn sicher regelrecht umhauen. Mich haut es schließlich auch immer noch um, und dabei ist es mein Alltag.

Und während es mich theoretisch trösten könnte, dass er Bescheid weiß – die Wahrheit sollte befreiend sein! –, tut es das nicht. Stattdessen fühle ich mich wie ein Betrüger. Oder wie ein Freak. Oder wie ein mieser Hochstapler. Für ihn werde ich immer jemand anderes sein. Nie einfach nur die Person(en), die er kannte.

»Wie lautet das Urteil, Kumpel?«, fragt er und meint damit vermutlich den Tee.

Bitte. Hör. Auf. Mit. Dem. Kumpel. Kumpel.

Tracy entgeht mein Gesichtsausdruck nicht, der sich wohl am besten als erschrocken mit einer Spur Verärgerung beschreiben lässt. Sie wechselt einen dieser typischen wortlosen Pärchen-Blicke mit Mr Crowell und zerrt mich dann ins Wohnzimmer, damit sie sich unter vier Augen mit mir unterhalten kann, und dazu gelingt es ihr tatsächlich irgendwie, sich für ein paar Minuten von ihrem frisch angetrauten Ehemann zu lösen. (Ich schwöre, da war ein schmatzendes Geräusch, als die beiden sich losließen.)

»Jetzt mal im Ernst, wie geht es dir?«, bohrt sie nach, nachdem wir uns aufs Sofa haben plumpsen lassen und ihr Knie meins berührt.

»Super. Total super. Meistens.«

»Das möchte ich gern glauben«, sagt sie und legt den Kopf schief wie ein Hund, der in der Ferne jemanden pfeifen hört.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)