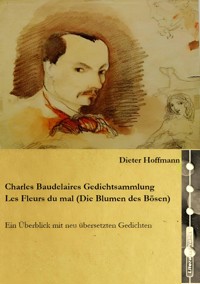

Charles Baudelaires Gedichtsammlung Les Fleurs du mal (Die Blumen des Bösen) E-Book

Dieter Hoffmann

4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: LiteraturPlanet

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Charles Baudelaires dichterischer Blumengarten verströmt die unterschiedlichsten Düfte. Die erlesensten unter ihnen ermöglichen das, was Baudelaire als vornehmstes Ziel seiner Dichtung ansah: Sie lassen "einen Blick ins Paradies erhaschen". Der vorliegende Band bietet einen exemplarischen Überblick über diese dichterischen Blumen, verbunden mit Kommentaren, die sich auf eigene poetologische und philosophische Überlegungen Baudelaires stützen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Dieter Hoffmann:

Charles Baudelaires Gedichtsammlung

LesFleurs du mal

(Die Blumen des Bösen)

Ein Überblick mit neu übersetzten Gedichten

Literaturplanet

Impressum

© Verlag LiteraturPlanet, 2024

Im Borresch 14

66606 St. Wendel

http://www.literaturplanet.de

Über dieses Buch: Charles Baudelaires dichterischer Blumengarten verströmt die unterschiedlichsten Düfte. Die erlesensten unter ihnen ermöglichen das, was Baudelaire als vornehmstes Ziel seiner Dichtung ansah: Sie lassen "einen Blick ins Paradies erhaschen". Der vorliegende Band bietet einen exemplarischen Überblick über diese dichterischen Blumen, verbunden mit Kommentaren, die sich auf eigene poetologische und philosophische Überlegungen Baudelaires stützen.

Informationen zu Dieter Hoffmann finden sich auf seinem Blog (rotherbaron.com) und auf Wikipedia.

Cover-Bild: Charles Baudelaire: Selbstporträt (1848); Paris, Musée des monuments français (Cité de l'architecture et du patrimoine); Wikimedia commons

1. Die Last der Kanonisierung

Charles Baudelaire (Fotogravur; Wikimedia commons)

"Musealisierung" eines Dichters

Charles Baudelaire (1821 – 1867) gehört zu jenen Dichtern, über die wir alles zu wissen glauben – oder, vorsichtiger ausgedrückt: in deren Werken wir nichts Neues mehr zu finden hoffen.

In unserer Kreuzworträtselschublade ist Baudelaire abgespeichert als Dichter der Blumen des Bösen. Graben wir etwas tiefer in unserem Allgemeinbildungsbaukasten, werden wir ihn als Autor charakterisieren, der durch Themenwahl und neuartige Darstellungsmittel als einer der Wegbereiter der modernen Dichtung gilt. Daneben erscheint er aufgrund seines Hangs zu Weltuntergangsstimmungen und der Einbeziehung der dunklen Seiten des menschlichen Lebens in seine Dichtung auch als Vorläufer der späteren Décadence-Literatur. Dem entspricht auch sein Leben, das bilderbuchartig die Klischees des verkannten, verarmten, früh verstorbenen Genies bestätigt.

Baudelaire erleidet damit das Schicksal der meisten kanonisierten Schriftsteller. Auf einen Sockel gestellt, erstarren sie zur Statue und verlieren dadurch eben jene Literatur, Sprache und Welt verändernde Kraft, durch die sie erst ihre einzigartige Stellung erlangt haben. Anstatt ihre Werke unvoreingenommen auf uns wirken zu lassen, zitieren wir mit ihnen nur noch eine bestimmte literaturhistorische Entwicklung. Die Dichtung erhält dadurch etwas Museales, sie ist nur noch ein Schmuckstück, das hinter den Glasscheiben einer Vitrine ausgestellt wird.

Unvoreingenommenheit als Voraussetzung für geistige Originalität

Ein solcher Blick auf die Literatur wird natürlich keinem Autor gerecht. Bei einem Dichter wie Baudelaire, der sich explizit gegen das erstarrte Formeninventar der klassischen Ästhetik gewandt hat, scheint eine museale Herangehensweise jedoch den Blick auf das Wesentliche geradezu zu verstellen.

Interessanterweise hat Baudelaire selbst den unvoreingenommenen Blick auf die Welt als entscheidende Voraussetzung für geistige Originalität beschrieben. Die Herauslösung aus der konventionellen Weltsicht charakterisiert er als einen Prozess der geistigen "Genesung". Durch diesen erlange der Künstler die Fähigkeit zurück, die Welt mit den neugierigen Augen des Kindes zu sehen, für das diese in jedem Augenblick neu sei. Eben jene rauschhafte Freude und jenes lebhafte Interesse, mit denen das Kind der Welt begegne, sind ihm zufolge auch für den Künstler die entscheidenden Quellen der Inspiration:

"Für das Kind ist alles neu; es ist immer berauscht. Nichts kommt dem näher, was man als Inspiration bezeichnet, als die Freude, mit der das Kind die Formen und die Farben in sich aufnimmt" (PVM III).

Überträgt man diese Gedanken auf den Prozess der Rezeption, so erscheint es notwendig, künstlerische Werke zunächst für sich selbst sprechen zu lassen, anstatt sie durch die Brille ihrer Deutungsgeschichte zu betrachten. Dies kann natürlich stets nur annäherungsweise geschehen, mehr in Form einer bestimmten Haltung als im Sinne einer echten Unvoreingenommenheit. Den Deutungsvorhang, der sich durch unsere geistige Sozialisation über die Welt und die geistigen Produkte der Vergangenheit gelegt hat, können wir nicht einfach beiseiteschieben. Und wer immer sich heute einem kanonisierten Dichter nähert, wird sein Werk erst unter den Grabplatten Tausender Interpretationen entdecken, die es mit den Fesseln unzähliger theoretischer Modelle umwinden.

Besonderheiten bei der Rezeption fremdsprachiger Werke

Nun gelten diese Vorbehalte bei einem fremdsprachigen Werk allerdings nur mit Einschränkungen. Bei einem in unserer Muttersprache verfassten Gedicht rufen die Worte – ganz abgesehen von dem Schatten früherer Lektüren, der auf jede neue Annäherung fällt – nach einem bestimmten Reiz-Reaktions-Schema Assoziationen und Sichtweisen auf, die unsere Rezeption in eine vorbestimmte Richtung lenken. Bei einem fremdsprachigen Gedicht schillern die Worte dagegen weit eher in der Vielfalt ihrer möglichen Bedeutungen.

Das fluide, präformierte Sprach- und Denkformen aufbrechende dichterische Sprechen lässt sich somit bei einem fremdsprachigen Werk viel unmittelbarer erfahren als bei einem muttersprachlichen Gedicht. Ein solches müsste schon weniger bekannt oder neueren Datums sein, um uns in ähnlicher Weise für die der lyrischen Sprache inhärente Mehrdeutigkeit und die durch sie ermöglichte Erneuerung unseres Umweltbezugs empfänglich zu machen.

Hinzu kommt, dass ein fremdsprachiges Gedicht uns stets eine aktive Aneignung abverlangt. Selbst jene, die mit der betreffenden Sprache gut vertraut sind, werden dichterische Transformationsprozesse darin nicht so ohne weiteres nachvollziehen können wie bei einem muttersprachlichen Gedicht – auch wenn dieses ebenfalls stets genaues, mehrmaliges und oft auch lautes Lesen erfordert, um in der Vielfalt seiner Deutungsmöglichkeiten erfasst zu werden. Dies gilt umso mehr, wenn der Verstehensprozess mit dem Versuch einer Übertragung des Gedichts in die eigene Sprache einhergeht.

Nachdichtungen als "zärtlicher Traum"

Baudelaire selbst hat anlässlich seiner Übersetzungen der Werke Edgar Allan Poes darauf hingewiesen, dass auch die bemühtesten, feinsinnigsten Übertragungen von Gedichten in eine andere Sprache nie mehr sein könnten als ein "zärtlicher Traum" ("un rêve caressant"; vgl. NN IV). Was dabei entsteht, ist im Grunde immer etwas Neues, das lediglich auf dem fremdsprachigen Werk basiert, es durch die Transformation in die andere Sprache jedoch notgedrungen auslegt und dem eigenen Sprachstil anpasst. Dies lässt sich gerade an den Gedichten Baudelaires, zu denen es etliche Übersetzungen gibt (u.a. von Stefan George und Walter Benjamin), sehr gut studieren.

So sind neue Übertragungen der Werke Baudelaires zwar für jene entbehrlich, die sich lediglich einen kursorischen Eindruck von deren Sinngehalt verschaffen möchten. Andererseits führt jede neue Übertragung aber auch wieder zu einer zumindest geringfügig anderen Akzentuierung des Sinngehalts, da sie auf dem je individuellen Aneignungsprozess der Übersetzenden bzw. Nachdichtenden beruht.

Da dieser Aneignungsprozess nicht nur im Rahmen einer anderen Kultur, sondern auch vor dem Hintergrund einer neuen Zeit erfolgt, wird hierdurch die Bedeutung der Gedichte für die jeweilige Gegenwart weit deutlicher, als dies in der Ursprungssprache je geschehen könnte. Denn in dieser bleibt das Gedicht stets an die Gestalt gebunden, die der Dichter ihm gegeben hat.

So kann eine Neuübersetzung einem Gedicht vielleicht auch etwas von der "Fremdheit" zurückgeben, die Baudelaireals "unerlässliche Würze aller Schönheit" ansieht (ebd.). Bei einem neuen Werk kann diese Fremdheit durch neuartige Metaphern oder auch überraschende Reime erreicht werden. Ältere Gedichte stehen jedoch – vor allem, wenn es sich um kanonisierte Werke handelt – immer in der Gefahr, dass die anfangs fremdartige Wirkung sich durch den Effekt der Gewöhnung abnutzt. Dieser kann dann nur durch neuartige Formen des Vortrags, eventuell in Verbindung mit einer Vertonung, oder eben eine neue Übersetzung abgemildert werden.

Zu den hier vorgelegten Nachdichtungen

Für meine eigenen Übertragungen von Gedichten aus den Fleurs du mal habe ich mir die Freiheit genommen, auf Reime zu verzichten.