Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

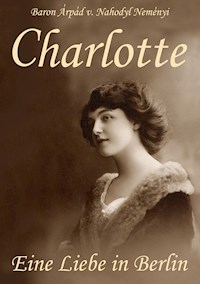

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist ein Roman, eine Geschichte, die im Berlin der 80er Jahre angesiedelt ist. Die erste Liebe des Erzählers wird hier anhand von Briefen, Postkarten und Erinnerungen mit all ihren Höhen und Tiefen beschrieben. Mittelpunkt ist Charlotte, eine wunderschöne junge Frau, die in einem Gründerzeithaus am Lietzensee lebte. Neben Charlotte steht auch Berlin im Mittelpunkt, bildet die Kulisse für diese große Liebe. Das Buch ist eine Aufarbeitung und Bewältigung, vielleicht auch Idealisierung. Es ist eine subjektive, individuelle Sichtweise auf eine große und unsterbliche Liebe in Berlin.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen,

Der ersten Liebe goldne Zeit!

Das Auge sieht den Himmel offen,

Es schwelgt das Herz in Seligkeit.

O daß sie ewig grünen bliebe,

Die schöne Zeit der ersten Liebe!

(Friedrich Schiller)

So tief ich auch in die dunklen Kammern meiner Erinnerung hinabtauche – ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, wann „Sie“ das erste Mal in mein Leben trat. Es muß aber im Jahre 1965 gewesen sein, denn in diesem Jahr wurde ich in die 7. Grundschule in der Delbrückstraße in Berlin im Alter von 7 Jahren eingeschult. Ich kam ein Jahr später als üblich in die erste Klasse, denn normalerweise begannen Kinder damals bereits im Alter von 6 Jahren ihre Schullaufbahn.

Aber ich hatte mich offenbar in der Schultauglichkeitsprüfung bei der Schulpsychologin zu dumm angestellt – ob ich tatsächlich zu dumm war, bezweifle ich heute rückblickend, eher war das Gegenteil der Fall. Denn intelligente Kinder kann man mit geistlosen Denkaufgaben wohl kaum aus ihrer tiefgründigen Gedankenwelt herausreißen und für solcherlei Schultests begeistern. Die Pädagogen gehen wohl davon aus, daß ihnengegenüber ein Affe sitzt, dem man Klötzchen hinstellt, damit er damit versucht, die aufgehängte Banane zu erlangen. Aber ich bin kein Affe und irgendwelche aufgehängten Bananen können mich auch nicht motivieren. Also saß ich da und beobachtete meinerseits die Reaktion der Pädagogin: Was wird sie tun, wenn das Versuchsobjekt ihr Spiel nicht mitspielt? Wird sie ein anderes Spiel beginnen, oder ihr Gegenüber ernst nehmen und entsprechend mit ihm sprechen? Leider nichts dergleichen, die durchschaute Pädagogin griff zum Mittel der Rache und befand ihr Gegenüber als noch nicht schultauglich. So lernte ich schon in diesem jungen Alter die Kleingeistigkeit in der Person der Pädagogin kennen, auf die ich später noch so oft in meinem Leben bei vielen Menschen stoßen sollte. Zu meinem angeblichen Versagen kamen noch die fremde Umgebung und meine kindliche Schüchternheit hinzu, so daß der gewünschte Erfolg erwartungsgemäß ausbleiben mußte. Auch denken die Verantwortlichen vorrangig an die Klassengrößen und vielleicht wollen sie auch den Vorschulkindergärten nicht alle möglichen Kandidaten nehmen, indem sie sie als schultauglich einstufen und die Vorschulen damit leer bleiben. Wie dem auch sei, ich mußte zunächst weiter in dem Vorschulkindergarten bleiben, der gleich neben der Grundschule in einer zweigeschossigen Villa, dem früheren Haus des Schuldirektors und Oberlehrers, angesiedelt war. Leider hatte ich das Pech, in die Gruppe von Frau Dehn zu kommen; Frau Dehn war eine überaus strenge und autoritäre Person, während die zweite Gruppe, die gleichzeitig in benachbarten Räumen zusammenkam, von dem liebenswerten Fräulein Dohrmann geleitet wurde, die bei uns zu Hause später auch uns Kindern Flötenunterricht erteilte und mit der Zeit die beste Freundin unserer Familie wurde. Mein Bruder kam in Fräulein Dohrmanns Gruppe und der Unterschied zu der Gruppe von Frau Dehn war beachtlich.

Nun bin ich aber auch ein Mensch, der zum Lernen einen gewissen Druck benötigt, um die eigene Trägheit zu überwinden. Unter allzu liberalen Lehrern lernte ich nie viel. Mit weiblichen Lehrkräften hatte ich keine Probleme, weil ich etwas anderes kaum kannte. Mein Vater Josef lebte in Köln am Rhein und arbeitete in Bonn. Er verfaßte wissenschaftliche Ausarbeitungen mit vielen Quellenzitaten zum Beispiel zu Themen des Umweltschutzes. Und er war ein begnadeter Dichter, zugleich ein Perfektionist: Seine Gedichte ließ er nie veröffentlichen, obwohl er gute Kontakte zu Verlagen hatte, denn nie war er ganz zufrieden mit seinen Arbeiten. Vielleicht war er als Angehöriger eines böhmisch-mährischen Uradels auch zu stolz, weil der Gang zu einem Verleger immer erniedrigend ist, wenn ihn man von der Qualität seiner eigenen Arbeit wie ein Bittsteller überzeugen muß. Mein Vater tat sich derartiges nicht an. Damit tat er das, was viele Adelige tun: Wir laufen dem Erfolg nicht hinterher, sondern warten, bis die Gesellschaft uns ruft, um dann tätig zu werden.

Einmal haben meine Mutter, einer meiner Brüder und ich ihn auf seinem Arbeitsplatz in Bonn besucht. Während meine Mutter bei ihm war und irgendwelche Angelegenheiten der Familie besprach, schauten wir Kinder uns die Bücher in der Bibliothek an. Weil eines die Aufschrift „Geheim“ enthielt, nahm ich es natürlich in die Hand, schließlich wird ja ein Kind von Geheimnissen geradezu magisch angezogen. So war es auch bei mir. Das dünne Büchlein trug den Titel „Radioaktive Isotope im Trinkwasser“, doch damals wußte ich weder, was „radioaktiv“ ist – ich hätte da wohl zuerst an ein eingeschaltetes Radio gedacht – noch was ein „Isotop“ ist. Deswegen schob ich das Buch gelangweilt wieder ins Regal – das große Geheimnis fand ich darin nicht.

Meine Mutter Ines war Hausfrau, sie hatte ihr vielversprechendes Psychologie-Studium abgebrochen, da wir vier Kinder nach und nach zur Welt kamen. Unsere Familie war also getrennt; drei Kinder, mich eingeschlossen, wurden in Köln geboren, eines in Berlin. Denn mein Vater hatte Anfangs noch keine Anstellung, auch die Wohnungssituation war damals sehr ungünstig, darum wechselte meine Mutter mit uns Kindern nach Berlin-Grunewald in die Luxusvilla ihres Vaters, meines Großvaters, Friedrich-Ernst Buschkamp. Mein Großvater, den wir Kinder ungarisch „Apu“ nannten, war ein äußerst erfolgreicher Unternehmer mit einem großen Sand- und Grubenbetrieb. Seine Großmutter war Nachfahrin einer hohen französischen Adelsfamilie, die mit vielen europäischen Königs- und Fürstenhäusern verwandt ist, doch sie hatte bürgerlich geheiratet, da ihr Vorfahr wegen der Umsiedlung nach Westfalen 1535 den Adel aufgeben mußte. Wir hatten im Hause unseres Großvaters sogar noch Personal, eine Haushälterin und Köchin namens Fräulein Müller. Dort in Berlin-Grunewald, dem alten „1 Berlin 33“, in der Hagenstraße 51a ging es uns im 1956 erbauten Hause meines Großvaters, welches noch heute steht, also um einiges besser, als im tristen Köln.

Wir hatten zuerst bei den Großeltern in der eingeschossigen Luxusvilla in der Hagenstraße gewohnt, die mein Großvater erbauen ließ. Die Hagenstraße hatte noch ein besonderes Kopfsteinpflaster, und zwar die beiden Seitenspuren (Parkspuren) mit kleinen, diagional gesetzten ockergelben Pflastersteinen, die zwei Fahrspuren in der Mitte aber mit großen, grauen Steinen rechtwinklig gepflastert. Denn dort lagen einst die Gleise der Straßenbahn, die ab 1887 sogar eine Dampfbahn war, welche die Kolonie Grunewald mit dem Kurfürstendamm verband. Ursprünglich begann die Dampfbahn an der Hagenstraße Ecke Klindworthsteig, kurz vor dem Hagenplatz. Dort gab es ein Wendedreieck, wo die Dampfbahnzüge rangierten, um ihre Rückfahrt antreten zu können, denn der Wagen mit der Dampfmaschine sollte sowohl richtigherum, als auch am Anfang eines Zuges fahren. Noch heute gabelt sich deswegen der Klindworthsteig bei der Einmündung in die Hagenstraße. Durch die Hagenstraße verlief die Linie bis zum Roseneck, von dort ging es durch die Teplitzer Straße, die in gerader Linie in die Hubertusallee mündete, und durch die Hubertusalle bis zum Kurfürstendamm. Die Dampfstraßenbahn endete wohl am Nollendorfplatz. Das Depot befand sich am Bismarckplatz, wo sich heute das Verwaltungsgebäude, früher Telgraph-Zeitungshaus, dann Umweltministerium, befindet. Auf dem Bismarckplatz steht immer noch das Wartehäuschen der alten Dampfstraßenbahn, das heute als Buswartehalle dient. Die Zufahrt zum Depot erfolgte über die Hubertusalle und auch über die Koenigsallee. Später wurde die Dampfbahnlinie elektrifiziert und es gab zwei Linien, die in entgegengesetzter Richtung durch den Ortsteil Grunewald fuhren, die Linien 75 und 76. Die letzte Straßenbahn fuhr hier Mitte 1954, danach wurden die beiden Linien durch die Autobuslinien A19 und A29 ersetzt. Die Gleise lagen noch 1955, wurden aber schon 1956 abgebaut, etwa zeitgleich mit der Fertigstellung der Villa meines Großvaters.

Hier an der Hagenstraße war übrigens einst auch die Grenze zum Grunewald, d. h. auf der südwestlichen Seite der Straße war nur Wald. Dann wurden dort repräsentative mehrstöckige Villen errichtet, von denen die meisten den Krieg überlebt hatten; nur wenige Grundstücke waren unbebaut und verwildert. Wir Kinder kletterten über die Zäune und betraten diese Grundstücke, was sehr spannend war. Wir hofften wohl, irgendetwas wertvolles zu finden. Leider wurden viele alte Villen, die den Krieg noch unbeschadet überstanden hatten, später doch abgerissen und durch gesichtslose Neubauten ersetzt. Die Geschichts- und Traditionslosigkeit sog. Investoren, die in Wahrheit nichts anderes als Spekulanten sind, die den Hals nicht voll genug bekommen können, habe ich immer kritisiert.

Meine Geschwister und ich erhielten ganz traditionell ungarische Vornamen, und zwar jeweils mehrere. Viele Vornamen zu haben ist Tradition in Adelsfamilien, aber zum Glück sind uns 17 Vornamen, wie sie Erzherzog Otto von Österreich aus dem Hause Habsburg-Lothringen hatte, oder 10, wie Freiherr Karl-Theodor zu Guttenberg sie hat, erspart geblieben. Mein ältester Bruder erhielt den Rufnamen Gábor, dann folgte meine Schwester Etel, genannt Kicsi („die Kleine“). Nach ihr wurde ich, Géza, geboren, und zuletzt mein jüngerer Bruder, Andor. Gábor und Etel wurden schon in Köln eingeschult und wechselten später nach Berlin. Andor und ich aber kamen erst in Berlin in die Schule. Zeitweilig waren wir alle vier auf einer Schule; das war eine wirklich schöne Zeit, an die ich gerne zurückdenke.

Damals verwendete ich noch „Géza“ als Rufname; nachdem aber mittlerweile viele Leute „Géza“ für einen Mädchennamen (Kurzform von „Gesine“ – „Gesa“) halten, nehme ich heute meinen dritten Vornamen als Rufname. Kinder sind oft grausam gegeneinander und verspotten sich, was natürlich für den betroffenen Jungen unangenehm ist.

Mein Vater stammt väterlicherseits aus einer Adelsfamilie; der Name lautete bis ins 16. Jh. noch „Nachod“, später wandelte er sich zu „Nahodyl“. In Ungarn kam dann noch der Beiname „Neményi“ hinzu. Mütterlicherseits stammte mein Vater von Donauschwaben ab, deswegen galt er als „Volksdeutscher“ als er sich hier nach dem Kriege ansiedeln wollte. Zwei Generationen war die Familie bereits im ungarischen Budapest ansässig gewesen und hatte dort eine recht große Maschinenschlosserei besessen.

In Köln wohnten wir in einer Wohnung meines Großvaters in der Lütticher Straße, der in einem der vorderen Räume dieses repräsentativen Gründerzeitbaus eine Filiale seiner Firma, der Berliner Kies-Centrale, unter dem Namen „Rheinisch-Westfälisches Kies-Kontor“ unterhielt. Um meinem Vater die für seine Arbeit notwendige Ruhe und Unabhängigkeit zu sichern, reisten wir oft nach Berlin in die Villa meiner Großeltern. Anfangs nur kurz, wurden diese Aufenthalte mit der Zeit immer länger und schließlich blieben wir ganz in Berlin, immer mit dem Hintergedanken, bald wieder zu unserem Vater nach Köln überzusiedeln. Aber Berlin war mit Köln nicht zu vergleichen: Hier die Luxusvilla im grünen Randbezirk Grunewald, dort die problematische Innenstadtwohnung mit merkwürdigen Nachbarn und viel Verkehr.

Im Erdgeschoß wohnte eine mürrische böse Alte, die immer dann ihren Kopf zum Keifen aus dem Fenster streckte wie die Hexe von „Hänsel und Gretel“, wenn wir Kinder auf dem kleinen zugepflasterten Hof mal zu laut gespielt hatten. Den recht schmalen Hof begrenzte eine sehr hohe Mauer, dahinter war ein Industriegelände, ein großer Gewerbehof. Einmal flog ein Holzpantoffel meines Bruders über die Mauer und er mußte um den ganzen Block gehen, um ihn wiederzuholen. In der rechten Kellerwohnung wohnte ein dubioser Mann, der mich kleinen Jungen in seine Wohnung locken wollte. Er wollte mir, damals vielleicht 4 Jahre alt, schöne Bücher oder Karten zeigen. Meine Schwester hielt mich fest und wollte mich zu diesem Mann, der ein Kinderschänder gewesen sein mochte, nicht lassen, ich selbst war arglos und naiv. Meine Schwester kämpfte lautstark um mich und als dann oben im 1. Stock das Fenster aufging und meine Mutter herausschaute, ließ der Mann von mir ab. Noch heute lebt meine Schwester in dem festen Glauben, mein Leben damit gerettet zu haben.

Meine älteren Geschwister waren also wie erwähnt in Köln eingeschult worden, während mir dies erspart blieb, denn die Kölner Schule war nicht mit der Situation in Berlin-Grunewald vergleichbar. Hier war es viel schöner, ruhiger und kultivierter.

Wenn man von unserem Haus in der Hagenstraße ein wenig die Straße entlangging, kam man an einen kleinen Park, der Bernhard-Wieck-Promenade, die die Hagenstraße mit der parallel verlaufenden Griegstraße verband. In gerader Linie ging es dann durch die kleine, auch kopfsteingepflasterte Spohrstraße eine Ecke entfernt direkt zum Eingang des Grunewaldes. Der ganze Weg war höchstens 500 Meter lang. Die kleinen Straßen waren auch von teils wunderschönen kaiserzeitlichen Villen gesäumt, die jede für sich wie ein kleines Schloß aussah. In so einer Gegend konnte man gut leben und sich wohlfühlen. Meine Großmutter hatte Sinn für repräsentative Schönheit, ihre Zimmer waren mit Stilmöbeln eingerichtet, und von ihr lernte ich den Blick auf das Schöne, lernte ich zu erkennen, was die Schönheit und den Charakter eines Hauses ausmacht. Durch diese Prägung bin ich so verwöhnt geworden, daß es mir bis heute nicht möglich ist, in einer Wohnung mit modernen Möbeln zu wohnen. Ich würde da vermutlich Depressionen bekommen oder vor Langeweile sterben. Wenn dem Auge keine schönen Schnitzereien, Furniere und Schnörkel geboten werden, sondern lediglich glatte, farbige Flächen, wenn ein Möbelstück einer Apfelsinenkiste ähnelt, dann muß sich ein romantisch und künstlerisch veranlagter Mensch unwohl fühlen, anders ist es gar nicht möglich.

In der Zeit vor dem Schulkindergarten besuchte ich mit meinen Geschwistern den kirchlichen Kindergarten, der ebenfalls in der Delbrückstraße, gegenüber der Schule, von der katholischen Kirchengemeinde betrieben wurde. Ich erinnere mich hier nur an wenige Dinge, nämlich an das Basteln, Spielen und an das gelebte kirchliche Brauchtum. So gab es einen Martinsumzug mit Pferd und Kostümen, ein Martinsfeuer und Sternebasteln zu Weihnachten. Am Aschermittwoch bekamen katholische Schüler die ersten beiden Unterrichtsstunden frei, wenn sie zur Messe gingen. Da wurde uns ein Aschezeichen auf die Stirn gemalt, und damit sollten wir dann für die restliche Zeit in den Schulunterricht gehen, was eine gewisse Überwindung war, denn die Mehrheit in der Klasse war evangelisch. Die katholischen Schüler waren an dem Zeichen nun für alle anderen Schüler als Minderheit erkennbar. Frau Herbst war dort Gemeindereferentin und auch in dem Kindergarten und -hort tätig. Gleichzeitig war sie in der Grundschule katholische Religionslehrerin. Bei ihr lernten wir z. B., daß das Fehlen bei der sonntäglichen Messe eine Todsünde sei. Sie war also ziemlich übereifrig und setzte wohl eher auf Einschüchterung, statt auf Überzeugung. Da nun auch mein eigenes Elternhaus sehr religiös war, befanden wir Kinder uns in einer gewissen Zwangssituation. Rebellion gegen die religiöse Gängelung war für uns damals nicht möglich.

An einen unangenehmen Unfall im Kinderhort erinnere ich mich auch noch: Der Boden war sehr glatt. Wir spielten darauf wie auf Eis. Einmal zog ich ein hockendes Kind über diesen Boden, das war ein Spiel. Doch ich rutschte aus und konnte mich beim Hinfallen nicht abstützen, da meine beiden Arme hinter meinem Rücken von dem Kinde gehalten wurden. So fiel ich auf die Nase und seitdem ist sie nicht mehr so schön geformt, wie ursprünglich.

Nach dem Kindergarten und Kinderhort folgte wie erwähnt die Vorschule in der Gruppe von Frau Dehn. Aber auch diese Zeit, die im Nachhinein betrachtet, gar nicht so schlecht war, denn wir Kinder lernten hier sehr viel, ging eines Tages zu Ende.

Leider aber begann für mich damit nicht gleich die Schule, sondern ein mehrmonatiger Krankenhausaufenthalt. Die Ärzte waren nämlich der Meinung, man müsse meine Plattfüße durch Operation richten. So mußte ich im Rudolf-Virchow-Krankenhaus liegen, wo ich operiert wurde und meine erste Narkose erlebte. Ich versuchte krampfhaft, nicht einzuschlafen und kämpfte dagegen an, doch vergeblich, ich schlief ein. Meine Beine wurden eingegipst und ich kam in ein großes Sechsbettzimmer auf der Männerstation, da auf der Kinderstation kein Platz frei war. Da war ich auch etwas den derben Sprüchen der Zimmergenossen ausgesetzt. Ich wußte nicht, wozu die Plastikflaschen, sog. „Enten“ an den Betten waren. Das sei Orangensaft, hieß es. Irgenwann habe ich es begriffen, und ich wurde auch bald in ein Kinderzimmer verlegt. Hier gab es nur drei Betten; schlimm war, wenn wir frühmorgends von der Schwester lautstark geweckt wurden, um unsere Betten zu machen. Ich durfte natürlich noch nicht herumlaufen.

Durch das Fenster in unserem Zimmer im Hochhaus konnte ich gut über den Westhafen sehen und sah dort die rauchenden Schornsteine und die großen Ladekräne, die damals noch in reger Tätigkeit waren. Das fand ich sehr beeindruckend. Das Essen aber war oft unerträglich, insbesondere erinnere ich mich an Brote mit Quark, welcher einfach nur eklig schmeckte. Ich weiß nicht mehr, ob er verdorben war oder ob es sich um eine besondere Quarkmischung handelte, ich weiß nur noch, daß ich diesen Quark nicht essen konnte. Den beiden anderen Jungen in meinem Zimmer ging es genauso. Über dem großen, breiten Fenster befand sich ein leicht angekipptes Oberlicht, ein schmales Fenster, durch das Frischluft in unser Zimmer gelangte. Meine Zimmerkameraden versuchten nun, die Quarkbrote aus dem Fenster zu werfen, was in der Praxis bedeutete, sie vom Bett aus in den schmalen Spalt treffen zu müssen, der durch die gekippten Oberlichter gebildet wurde. Ich machte es ihnen natürlich nach, und natürlich trafen nicht alle Quarkbrothäppchen; einige blieben am Fenster kleben. Zu Hause hatte ich zwar gelernt, daß man mit Essen nicht spielen darf und wir mußten immer alles, was auf unseren Tellern aufgetragen war, auch vollständig aufessen, aber dieser Weißkäse im Krankenhaus schmeckte so widerlich, daß man ihn kaum überhaupt als „Essen“ bezeichnen konnte. Und wenn mehrere Kinder in einem Zimmer liegen, dann fallen Schranken der Erziehung relativ schnell weg, wenn die Kinder miteinander wetteifern, wer es sich traut, die Brote aus dem Fenster zu werfen und wer besser trifft. Trotzdem machte es großen Spaß. Einer der Jungen ging dann trotz Verbotes aus dem Bett, um die Spuren zu vernichten bevor eine Schwester hereinkam.

Später durfte ich mit meinen Gipsbeinen herumlaufen, der erste Gips war entfernt worden, ein „Gehgips“ wurde aufgebracht. Das Entfernen des Gipses war schlimm, denn die Pflegekraft nahm eine Art Kreissäge, ein Gerät wie ein Trennschneider, an dessen Ende sich ein rundes Sägeblatt frei und ungeschützt drehte. Ohne irgendeine Abstandshalterung wurde damit der Gips gesägt. Ganz leicht hätte der Pfleger das Sägeblatt zu tief auf den Gips drücken können, dann hätte die Säge meine Haut verletzt.

Mit dem neuen Gips und Krücken konnte ich nun frei durch die vielen Gänge des Krankenhauses gehen. Da traf ich regelmäßig einen netten Herrn; sie hatten ihm sein eines Raucherbein amputiert und er saß im Rollstuhl. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, hier draußen im Gang froh weiter zu rauchen. Einsicht ist offenbar nicht allen Menschen gegeben. Er ließ mich mit seinem Rollstuhl fahren, während er sich in einen Sessel setzte. Das Herumfahren mit dem Rollstuhl die langen Gänge hindurch machte sehr viel Spaß. Meine Muhme, also die Schwester meiner Mutter, arbeitete in der Bestrahlungsabteilung, dort konnte ich sie ab und zu besuchen, es war aber auf dem Krankenhausgelände relativ weit von meinem Bettenhaus entfernt.

Ich lief also im Krankenhaus herum und Therapeuten brachten mir das Laufen erneut bei, was ich während der langen Liegezeit verlernt hatte. Als Ersatz für den Schulunterricht wurde ich hier auch von speziellen Lehrkräften bereits geschult, bis ich sogar schon etwas lesen konnte. Man gab sich mit uns Kindern viel Mühe, es gab Schwestern, die mit uns spielten und uns betreuten.

Irgendwann aber wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Da man mit dem Lauftrainig zu früh begonnen hatte, dehnten sich meine operativ verkürzten Sehnen wieder und die ganze Aktion war umsonst gewesen.

Im Alter von sieben Jahren wurde ich dann endlich in der Gemeindeschule Grunewald in der Delbrückstraße eingeschult. Die 7. Grundschule, die heute Grunewald-Grundschule heißt, ist ein gründerzeitlicher Bau mit großem Schulhof. Auf der anderen Seite gab es damals eine große Wiese, in der Mitte befand sich eine Baumgruppe. Auf dieser Wiese fanden im Sommer die Turnstunden oder Sportwettkämpfe statt. An der Seite war eine Freiluftklasse, also ein Unterrichtsraum, dessen vordere Wand (zur Wiese hin) offen war. Es standen uralte Schulbänke dort, aber Unterricht gab es dort selten.

Durch den medizinisch unnötigen Krankenhausaufenthalt wurde ich also später in die 1. Klasse eingeschult, als die anderen Kinder. Hier hatten sich bereits feste Freundschaften und Rangordnungen gebildet. Alle kannten sich und ich war der Neue. Das hatte damals meinem Selbstbewußtsein sehr geschadet. Gleichzeitig bin ich relativ vaterlos aufgewachsen, denn mein Vater lebte ja in Köln und man sah ihn höchstens bei einem seiner seltenen Besuche in Berlin oder unseren in Köln. In der Klasse gab es hierarchische Jungenclicken und Mädchengruppen, wo ein nichtintegrierter neuer Schüler nicht hineinkam. Einige kannten sich aus Kindergärten, der Vorschule oder privat. Ich hatte allerdings nicht das Bedürfnis, in so eine Clicke aufgenommen zu werden, andererseits ist es auch nicht schön, Außenseiter zu sein.

Die Mädchenclicke bestand aus dem inneren Kern von Bettina, Barbara, Annette, dazu kamen noch Sabine, Nicola und Claudia. Die Jungensclicke umfaßte Markus, Ulrich, Ralf, Andreas, Holger und weitere. Genau waren diese Seilschaften nicht abgegrenzt, sondern es konnte auch immer etwas wechseln.

Nun kam ich also als Neuer in die Klasse. Die Klassenlehrerin Frau Lange war vom alten Schlag: Streng – aber gut. Man lernte bei ihr viel. Sie veranstaltete das sog. „Platzrechnen“, d. h. die Sitzordnung der Klasse wurde durch die Leistung beim Rechnen bestimmt. Einem Schüler wurde eine Rechenaufgabe gestellt, wußte er sie, kam der Nächste an die Reihe. Wußte er sie aber nicht, wurden die Schüler hinter ihm gefragt und wenn einer es wußte, tauschte er den Platz mit dem zuerst Gefragten. So ging es durch die ganze Klasse und die Schüler saßen also gemäß ihrer Leistung beim Rechnen. Vorne saßen die Guten, hinten die Schlechten.

Die Tische und Stühle waren aus Holz, die Tische in drei Kolonnen aufgereiht, hatten eingeschnitzte Schalen, wo man die Stifte hineinlegen konnte, und in der Mitte je Tisch ein Loch mit Deckel, in dem einst ein Tintenfaß aus Porzellan steckte. Diese Tintenfässer fehlten meist schon; sowieso lernten wir das Schreiben zuerst mit dem Bleistift, später mit dem Füllfederhalter, einfache Federn waren nicht nötig, kamen nur im Fach „Schönschreiben“ vor. Kugelschreiber waren verboten, da sie angeblich die Handschrift verderben würden.

Meine Leistungen waren nicht besonders, aber Zeichnen konnte ich gut. Dafür wurde ich sogar von der strengen Frau Lange manchmal gelobt. Durch das zuweilen stattfindende Platzrechnen kam es, daß man eigentlich nie einen festen Sitzplatz hatte, jeden Tag konnte es sich ändern, wenn man die Aufgaben löste oder versagte.

Eines Tages kam es, daß durch das Platzrechnen ein Mädchen links neben mich zu sitzen kam; es war einer der mittleren Tische in der mittleren Kolonne, was bedeutet, daß unsere Rechenfähigkeiten also genau mittelmäßig und in etwa gleich gewesen sein müssen.

Von diesem Mädchen ging eine ganz besondere Energie oder Schwingung aus. Das führe ich sowohl auf ihr Aussehen, als auch ihre vornehme Ruhe oder Schüchternheit zurück, doch es war wohl mehr. Bis heute erinnere ich mich an diese Begegnung. Von ihr ging ein Zauber aus, den man mit Worten nicht beschreiben kann. Ist es, weil man sich vielleicht aus einem früheren Leben her kennt, oder ist es, weil man füreinander bestimmt ist, oder ist es ein Zauber des Augenblicks, den man im Leben nur sehr selten erlebt? Ich weiß es nicht. Vielleicht geschah damals etwas Schicksalhaftes, vielleicht spannen die Nornen einen ihrer unsichtbaren Fäden, doch nur locker und unmerklich, denn ich war für solcherart Eindrücke noch nicht zugänglich. Dieses Mädchen war Charlotte von Adelingen.

Ich nahm zwar den Zauber wahr, der von Charlotte ausging, verdrängte ihn aber, denn ich bewunderte damals ein anderes Mädchen meiner Klasse, Claudia. Ein Junge, der nach dem langen Krankenhausaufenthalt erstmals als 28. in eine Klassengemeinschaft von 27 Schülern kommt, der kann selbstverständlich auch für Mädchen schwärmen. Ich schwärmte für meine Mitschülerin Claudia. Sie empfand ich als schön, sie war ruhig, intelligent, saß meist in der ersten Reihe kerzengerade ohne sich anzulehnen, was mir haltungsschwachem Individuum wohl auch imponiert hatte, und sie hatte langes, hellblondes Haar, das ihr bis zur Hüfte reichte. Dieses Mädchen wirkte wie ein Engel auf mich und sah auch so aus – nur die Flügel fehlten, und ich schwärmte die ersten vier Schuljahre nur für sie. Aber weder wußte ich, was Liebe ist, noch hätte ich je gewagt, mich ihr irgendwie zu nähern oder ihr gegenüber meine Gefühle zu offenbaren. Das ging überhaupt nicht. Aber das Schwärmen, das ging. Auch Eifersucht kam auf, als Claudia später einmal mit meinem Mitschüler Ulrich auf irgendeiner Feier tanzte. Claudia war mit Nicola befreundet, beide saßen nebeneinander in der ersten Reihe Mitte. Beide waren entsprechend gut in den Leistungen, eigentlich die Klassenbesten. Nicolas Mutter war selbst Lehrerin an dieser Schule, so daß Nicola unter einem unsichtbaren Schutz stand, denn kein Lehrer konnte es sich leisten, sich ungerecht gegen Nicola zu verhalten, das hätte Nicolas Mutter erfahren und im Kollegium entsprechend interveniert.

Nicola war auch mit meiner Schwester befreundet, war oft bei uns zuhause, leider meist ohne Claudia mitzunehmen, was ich als stiller Schwärmer sehr bedauerte. Später, als wir schon nicht mehr in der Hagenstraße wohnten, trafen wir uns auch im Tennisverein, wo wir alle Mitglieder waren. Meine Schwester und Nicola, von den Räuber- und Jugenddetektivgeschichten Enid Blytons inspiriert, ärgerten meinen Bruder Andor und mich damit, daß sie uns Märchen von unterirdischen Gängen mit geheimnisvollen Leuten darin erzählten.

Diese Gänge sollten irgendwo in den weitläufigen und zugewachsenen Anlagen des Tennisvereins zu finden sein, und wir Brüder suchten anfangs naiv nach dem verborgenen Eingang, den es aber gar nicht gab.

Weil ich also träumend und schwärmend zu Claudia starrte, wohl wissend, daß dieses Schülergefühl nie erwidert werden würde, da mir ja der Mut fehlte, mein Gefühl jemals zu äußern, gab es andere Mädchen für mich nicht. Auch Charlotte interessierte mich nicht weiter, da ich die merkwürdige Schwingung von ihr nur spürte, wenn sie neben mir saß, was eben nur dieses eine Mal geschah, soweit ich mich erinnere. Charlotte und Claudia verschwanden wieder unauffällig aus meinem Leben, denn als ich in die 5. Klasse kam, da verließen sie schon die Grundschule. Man konnte damals schon ab der 4. Klasse aufs Gymnasium gehen. Trotzdem blieben meine Gefühle für Claudia vorhanden und ich suchte zuweilen noch erfolglos ihre Nähe, indem ich mich in ihre Straße begab. Die Familie hatte in der Furtwänglerstraße 21, einer Nebenstraße der Hubertusbader Straße, eine Villa. Dieses eingeschossige Haus lag hinter einer dichten, etwas verwilderten Hecke, so daß man nicht in den Garten sehen konnte. Ihr Nachbar dort war der bekannte Filmemacher Ulrich Schamoni (1939– 1998).

Solange wir in der Hagenstraße wohnten, ging mein Schulweg durch die Hubertusbader Straße bis zur Delbrückstraße. An der Ecke zur Teplitzer Straße, wo einst die Dampfstraßenbahn eine Bedarfsendstelle hatte, war ein Platz, der noch keinen Namen hatte. Heute heißt er Joseph-Joachim Platz. Hier an der Ecke zur Lassenstraße steht eine repräsentative zweistöckige Villa, in der sich damals ein Tanzstudio befand. An der Ecke des Seebergsteiges zur Hubertusbader Straße steht eine sehr verwinkelte, schloßartige Villa mit schöner Stuckfacade, großem Garten und extravagant gebogenem Zaungitter. An ihr kam ich jeden Tag vorbei und bewunderte den Brunnen an der Hausecke, wo sich auch eine Eberfigur befand. Heute ist der Brunnen nicht mehr zu sehen, stattdessen ist dort ein Dach angebracht. Ob darunter noch Reste des Brunnens zu finden sind? Und ob die heutigen Besitzer der Villa von dem jetzt verborgenen Brunnen wissen? Ich fürchte nicht.

Im Jahre 1963 starb mein Onkel Manfred, der einzigste Sohn meines Großvaters und Zwillingsbruder meiner Muhme, die im Virchow-Krankenhaus arbeitete. Todesursache war ein ärztlicher Behandlungsfehler. Schon ein Jahr später starb auch mein Großvater selbst. Wahrscheinlich hatte ihn der Tod seines Sohnes, der die Firmen übernehmen sollte, sehr getroffen. Immerhin war er in seinem letzten Jahr sehr in sich gegangen und wurde sich der Vergänglichkeit des Lebens bewußt. Der erfolgreiche Unternehmer, der Zeit seines Lebens zuerst für seinen geschäftlichen Erfolg gearbeitet hatte, lernte durch den unerwarteten Tod seines achtundzwanzigjährigen Sohnes, daß es im Leben auch auf andere Dinge ankommt. Diese Chance hat ihm das Schicksal gegeben und er hat sie genutzt.

Als mein Großvater 1964 starb, verkaufte meine Großmutter die Luxusvilla in der Hagenstraße und erwarb eine größere, zweigeschossige Villa in der Auguste-Viktoria-Straße Ecke Elgersburger Straße. Hier zogen wir in das obere Stockwerk ein, während meine Großmutter das untere Stockwerk bewohnte, und da der Nachfolger in der Firma meines Großvaters uns nicht mehr viel zahlte, vermietete meine Großmutter einige Zimmer, zum Beispiel die Mansarden. Einer der dortigen Dauermieter war der recht jung gestorbene Musiker Sperber.

Auch hatte sie eine Altbauwohnung in der Giesebrechtstraße nahe am Kurfürstendamm, die sie als Pension nutzte.

Unser neues Haus hatte einst dem jüdischen Bankier Scherck gehört, der Garten war noch sehr groß, obwohl die Frau des früheren Besitzers die Hälfte abgeteilt hatte und dort für ihre Kinder einen Kindergarten errichten ließ, der noch heute als evangelischer Kindergarten in der Elgersburger Straße besteht. Schercks Haus war in den 30er Jahren erbaut worden. Was mit Familie Scherck geschehen ist, wissen wir nicht, aber da meine Großmutter es von ihnen kaufen konnte, müssen sie glücklicherweise die NS-Zeit überlebt haben. Vielleicht konnten sie sich rechtzeitig vor dem Nationalsozialismus in Sicherheit bringen, aber man muß wohl davon ausgehen, daß sich nicht alle Familienmitglieder retten konnten.

Einst war das ganze Karree zwischen Auguste-Viktoria-Straße, Elgersburger Straße und Reinerzstraße der Garten einer reichen Bankiersfamilie, der Familie Hettlage. Das schloßähnliche Haupthaus in der Auguste-Viktoria-Straße Ecke Reinerzstraße war zu meiner Zeit Oberlin-Seminar, heute ist es umgebaut zur israelischen Botschaft. In der Elgersburger Straße 6 befand sich das Gebäude der Chauffeure der Hettlages, mit Garagen, später zog eine Tankstelle ein und der Automobil-Betrieb „Lüdecke“. Auch in der Reinerzstraße hatten Hettlages noch ein Gebäude, heute ist es die lettische Botschaft. Wo also einst Hettlages ihr riesiges Grundstück hatten, ist nun alles parzelliert, doch haben die meisten Villen immer noch den alten Eisenzaun von Hettlages Anwesen beibehalten, so war es auch beim neuerworbenen Haus meiner Großmutter, das nun zu unserem neuen Familiensitz wurde.

Das Haus befand sich in Schmargendorf, allerdings am Rande zum Ortsteil Grunewald. Meine Großmutter interessierte das nicht, für sie war es immer Berlin-Grunewald. Nun ging unser Schulweg durch die Elgersburger Straße in die Delbrückstraße; er war kürzer, als der Schulweg von der Hagenstraße aus. Man kommt dabei an einem kleinen Park vorbei, der heutigen Carl-Ludwig-Schleich Promenade. Von der Delbrückstraße aus geht eine Treppe etwa 8 Meter herunter in den Park, der wie ein schmales Handtuch hinter den Gärten der Villen verläuft. Der Park war recht zugewachsen und verwildert, auch etwas dunkel. Man traut sich nach Sonnenuntergang nicht hinein, und mehr als einmal haben wir Kinder darin verdächtige Typen gesehen, vermutlich Exhibitionisten. In der Mitte des schmalen Parks befand sich auf der westlichen Seite ein 5 Meter hoher, von Büschen zugewachsener Hügel. Oben auf dem Hügel schaute eine Betonspitze heraus, eine mit Beton überdachte regenrohrbreite Öffnung. Denn es war ein zugeschütteter kleiner Bunker. Ein Eingang aber war nicht zu sehen, und wenn man oben an dieser Öffnung war, konnte man nur Steinchen hineinfallen lassen und hörte sie in das unterirdische Gemach fallen. Wir Kinder, denen immer noch die Geheimgänge der Enid Blyton-Geschichten im Kopfe herumspukten, wollten unbedingt mal in diesen Bunker gehen, doch war es nicht möglich. Zur Einmündung der Franzensbader Straße in die Hubertusbader Straße (heute heißt dieser Teil Hubertusallee) wurde der Park breit und umfaßt das ganze Dreieck zwischen den beiden Straßen. Hier auf der östlichen Seite nahe am Zaun zu der angrenzenden Villa stand ein weiterer, ähnlicher Bunker. Er stand völlig frei und konnte nicht erklommen werden, da er eine steile Spitze hatte. Die Türöffnung war zugemauert. Auch ihn konnten wir nicht betreten, obwohl wir es gerne getan hätten. Was sucht man in so einem Bunker? Wertvolle Gegenstände wohl kaum. Vielleicht Knochen von hier gestorbenen Soldaten? Oder überhaupt ein heimliches Grauen, weil mit diesem Bunker zugleich der zweite Weltkrieg sich in das Blickfeld drängte? Heute sind beide Bunker fort, und das ist zu bedauern, weil damit die direkte Erfahrung der Geschichte unmöglich wird. Es ist ein Unterschied, ob man vom Krieg nur in der Theorie des Geschichtsunterrichtes oder in alten Schwarzweiß-Dokumentationen erfährt, oder ob man so einen Bunker greifbar vor Augen sieht. Denn nur dann begreift man plötzlich: Das ist ja alles wahr und geschehen, das ist kein Märchen, das war genau hier. Wer weiß, wer sich einst in dem Bunker versteckt hat und um sein Leben bangte? Wer weiß, ob nicht eine Handgranate, oben in die Öffnung geworfen, bei dem besteigbaren Bunker in dem Hügel die Insassen darin jäh tötete? Alle diese Gedanken werden dadurch verhindert, daß solche Zeugnisse einer dunklen Zeit fortgeschafft werden.

Einmal gingen wir wieder mit Klassenkameraden durch diesen Park, da war am Bunker unter dem Bunkerhügel gebuddelt worden, wahrscheinlich von größeren Kindern, und der Eingang war nicht nur sichtbar, sondern auch offen. Natürlich sind wir in diesen Bunker gegangen, es lag etwas Müll darin und auf dem Boden stand Wasser. Aber wir hatten es endlich geschafft, wenigstens diesen einen Bunker zu betreten. Nicht lange Zeit später war der Eingang mit Eisenriegeln zugeschweißt worden und damit das Thema beendet.

Gegenüber zum Eingang in den kleinen Park mündete die Plöner Straße in die Delbrückstraße ein. In der Plöner Straße befand sich ein großer Spielplatz mit vielen Spielgeräten zum Klettern, und auch Tischtennisplatten. Der Platz war betreut, also es waren im Häuschen am Eingang irgendwelche erwachsenen Aufsichtspersonen. Ab und zu waren wir auf dem „Plöner“ wie er von uns genannt wurde, zum Spielen. Da gab es Schaukeln, unsere Favoriten, und zwar nicht mit Ketten oder Seilen, sondern mit Stangen. Es gab Kinder, die konnten sehr wild und im Stehen schaukeln und zwar so weit, daß die Schaukel fast völlig senkrecht stand – ein komplettes Überschlagen war technisch nicht möglich, aber von der Senkrechten Stellung durchschaukelnd um dann wiederum in die senkrechte Stellung zu gelangen, das war möglich. Irgendwann gabs da auch mal gefährliche Unfälle, was sich bei uns herumsprach.

Auf dem Platz gab es auch einen „Pilz“, ein 2 bis 2,50 m hohes Spielgestell, welches drehbar ist. Man hängte sich außen an und lief, so daß es sich drehte. Das reichte uns natürlich nicht, und Jugendliche kletterten auch oben auf das Dach des Pilzes. Auch ich kletterte auf den Pilz und wollte da oben sitzen, während andere ihn drehten. Mir wurde aber durch die Drehung so extrem schwindelig, daß ich fast bewußtlos herunterstürzte; in dem Augenblick war mir alles egal, nur schnell herunter. Ich hatte Glück, daß unten keiner war, auf den ich gefallen wäre und außerdem hatte der ganze Spielplatz Sandboden, wo man relativ weich fiel.

Doch zurück zur Grundschule. Meine Klassenlehrerin Frau Lange war nicht zimperlich. Das Ziehen am Ohr oder schallende Ohrfeigen für ungezogene Schüler waren bei ihr immer mal drin. Oder man wurde in die Ecke gestellt, während der Unterricht weiterlief.

Als mein Klassenkamerad Werner – er war erst später in die Klasse gekommen, da seine Familie von Dortmund zugezogen war – mit seiner Mutter einmal zu Frau Lange ging, um sie wegen des Ziehens am Ohr zur Rede zu stellen, blickte sie Werner scharf an und sagte: „Ich habe dich doch nicht am Ohr gezogen, oder?“ – und schon traute sich Werner nicht mehr, irgendetwas zu sagen, was ihm sein weiteres Dasein in dieser Klasse sicher sehr erschwert hätte.

Wie erwähnt verließ mein heimlicher Schwarm Claudia nach Absolvierung der 4. Klasse unsere Schule, so daß ich reichlich Zeit hatte, sie mir aus den Augen oder besser dem Sinn zu schlagen. Das hatte ich auch noch in der 6. Klasse nicht ganz geschafft. Zuweilen radelte ich durch die Furtwänglerstraße in der naiven Hoffnung, Claudia wiederzusehen. Ich sah sie auch tatsächlich ein oder zwei Male, aber suchte aus Schüchternheit nicht ihre Nähe. Nur einmal kam es zu einem Gespräch. So blieb ich also noch eine Weile der einsame verliebte Schwärmer bis die Zeit dann endlich ein Erbarmen hatte und den Schlußstrich setzte.

In der Zeit um 1971 mieteten meine Eltern eine eigene Wohnung in der Charlottenbrunner Straße 4 an. Es war eine hochherrschaftliche Berliner Jugendstil-Altbauwohnung von 1908 mit 5 Zimmern plus Küche, Bad und Mädchenkammer. Die vorderen drei Salons waren mit großen mehrflügligen Türen miteinander verbunden, weil hier die früheren Bewohner wohl große Hausbälle feiern konnten. Die 178 Quadratmeter Wohnfläche bot uns doch mehr Platz, als die Etage in der Villa meiner Großmutter. Als die Wohnung Jahre später als Eigentumswohnung verkauft wurde, war sie – welch Wunder – plötzlich 190 Quadratmeter groß. Wir blieben aber dort weiterhin Mieter.

Obwohl es eine hochherrschaftliche Wohnung in in der „Belle Etage“ (1. Stock) war, war es doch eine Wohnung ohne Garten und auch nur im Ortsteil Schmargendorf belegen, statt in besseren Grunewald. Die laute Stadtautobahn befand sich in der Nähe, auch der Hohenzollerndamm. Im Hause wohnten damals noch ein Rechtsanwalt, eine Zahnärztin, die Schauspielerin Gudrun Genest (1914 – 2013), einst mit dem Schauspieler Aribert Wäscher (1895 – 1961) verheiratet, der hier auch einmal gewohnt hatte; am Hintereingang stand immer noch sein Name am Türschild, auch ihre Tochter Corinna wohnte hier und später noch ein spanischer Grande, Sanchez de la Cerda. Aus dieser Familie stammte sogar einmal ein spanischer König.

Wenn wir in den Garten wollten, mußten wir einen Weg von etwa 700 Metern zurücklegen, um in das Haus der Großmutter zu gelangen, welches weiterhin den Familienmittelpunkt unserer Großfamilie bildete. Hier trafen sich alle: Die beiden Großtanten, die Muhme mit ihren Angehörigen und meine eigene enge Familie.

Nun lebten wir in einem Mietshaus. Als wir einzogen, gab es angrenzend noch eine Ruine, die dann irgendwann durch einen unansehnlichen Neubau mit Tiefgarage ersetzt wurde, wobei auch noch die letzten Reste des Jugendstil-Stucks unseres Hauses entfernt wurden. Die Tiefgarage füllte unsern ganzen Hof wie ein Fremdkörper aus und war nun – wie der Hof – nur vom Neubau aus zugänglich. Direkt proportional zur Häßlichkeit des Neubaus ging die Unhöflichkeit der Bewohner einher. So ein „Volk“ kannte ich aus unserem Leben im Villenviertel von Grunewald und Schmargendorf bisher nicht. Wegen jeder Kleinigkeit wurde geschimpft, man sah den Leuten ihren Unmut geradezu an. Diesen Personen konnte man es nie rechtmachen. Unser hinterer Eingang war durch die neue Tiefgarage zum Hof hin verschlossen worden, es wurde eine funktionslose Wendeltreppe, die wir als Abstellraum nutzen konnten, und nun mußte der Müll durch das eigentlich repräsentative vordere Treppenhaus über den Bürgersteig in den Neubau und in den Hof getragen werden. Die dortigen Bewohner blicken uns an wie Landstreicher, die hier ein ihnen nicht zustehendes Grundstück illegal betreten. Wahrscheinlich ärgerten sie sich, daß sie die teuren Neubauwohnungen kaufen und bewohnen mußten, während wir die viel schönere, größere und preiswertere Altbauwohnung mieten konnten.

Eine Haushälterin gab es nun nicht mehr, Lebensmittel wurden nicht mehr geliefert, sondern wir kauften nun bei einem großen Supermarkt in der Albrecht-Achilles-Straße, fast am Kurfürstendamm, ein, was kein Vergnügen war. Die Preise waren zwar niedrig, aber die Qualität entsprechend schlechter, als wir es bis dato gewohnt waren. Die Waren wurden uns nicht mehr vom Verkäufer eingepackt, sondern waren in ihren Großpackungen relativ lieblos aufgestellt. Wenigstens gab es damals noch kleinere, anspruchsvollere Supermärkte wie „Co-Op Butter Hoffmann“ und „Butter Beck“ in der Nähe.

Als wir noch in der Auguste-Viktoria-Straße wohnten, kauften wir in den zwei kleinen Lebensmittelläden ein, die sich gegenüber in dem Straßenabschnitt bis zum Hohenzollerndamm befanden. Da gab es einmal „Feinkost Rathmann“, ein etwas größeres Geschäft, sowie etwas weiter die „nette Frau“, ein kleiner Tante-Emma-Laden. In beiden wurden wir bedient, und gab es auch Quark und Milch lose, d. h. man nahm eine Milchkanne mit, und diese wurde im Laden gefüllt. Den Quark bekam man in einem Papier, genauso, wie die Butter. Heutzutage in der Welt des Verpackungs- und Hygienewahns undenkbar. Es gab auch eine alte Kaffeemahlmaschine mit zwei Schwungrädern und Messingbehältern, wo die Kunden ihren frischen Kaffee gleich mahlen lassen konnten; ich rate davon allerdings ab, da ungemahlener Kaffee länger frisch bleibt.

Feinkost Rathmann besteht unter einem neuen Betreiber übrigens immer noch.