Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

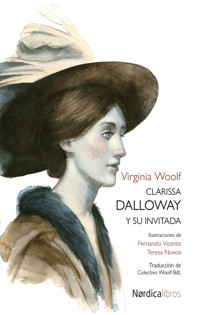

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ilustrados

- Sprache: Spanisch

Clarissa Dalloway y su invitada reúne dos cuentos que orbitan alrededor de la aclamada novela La señora Dalloway (1925): «La señora Dalloway en Bond Street» y «El vestido nuevo». La autora juega con la cadencia a través de la puntuación y nos sumerge en un flujo de conciencia donde lo personal e íntimo se funde con lo impersonal y ajeno. «No tengo la menor duda de que he descubierto la manera de comenzar a decir algo (a los cuarenta) con mi propia voz; y esto me interesa de tal manera que creo que puedo seguir adelante sin necesidad de elogios».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 50

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Virginia Woolf

Clarissa Dalloway y su invitada

Ilustraciones de

Fernando Vicente Teresa Novoa

La señora Dalloway dijo que ella misma compraría los guantes.

El Big Ben sonaba cuando salió a la calle. Eran las once en punto y la hora intacta estaba fresca como si acabaran de dársela a unos niños en la playa. Pero había algo solemne en el deliberado ritmo de los repetidos golpes; algo excitante en el murmullo de las ruedas y la sucesión de pasos.

Sin duda, no todos se dirigían a hacer recados por placer. Hay mucho más que decir de nosotros, además de que caminamos por las calles de Westminster. Igual que el Big Ben no sería más que un montón de varillas de acero corroídas por el óxido si no fuera por la Oficina de Obras y Patrimonio de Su Majestad. Solo para la señora Dalloway el momento era completo; para la señora Dalloway, el mes de junio estaba lleno de frescura. Una niñez feliz… y no eran solo las hijas de Justin Parry quienes pensaban que era un buen hombre (débil, por supuesto, como magistrado); las flores en la noche, el humo ascendiendo; los graznidos de los cuervos que caían y caían desde lo más alto, en el aire de octubre…, no hay nada que pueda reemplazar a la infancia. Una hoja de menta la evoca; o una taza con el borde azul.

Pobres desdichados, suspiró, y continuó. ¡Oh, justo por debajo de las narices de los caballos, vaya un diablillo!, y ahí permaneció en la acera con la mano extendida, mientras Jimmy Dawes sonreía al otro lado.

Una mujer encantadora, serena, entusiasta, con demasiadas canas para sus sonrojadas mejillas; así la vio Scope Purvis, compañero de la Orden del Baño,[1] al apresurarse a la oficina. La señora Dalloway se irguió levemente y esperó a que la camioneta de Durtnall pasara. El Big Ben dio la décima campanada; la undécima. Los círculos de plomo se desvanecieron en el aire. El orgullo la mantenía recta, heredera, transmisora, conocedora de la disciplina y del sufrimiento. Cuánto sufrían las personas, cuánto sufrían, pensó al recordar a la señora Foxcroft la noche anterior en la embajada, engalanada con joyas y el alma rota porque aquel agradable joven había muerto y ahora la antigua casa señorial (la camioneta de Durtnall pasó) iría a parar a un primo.

—¡Muy buenos días! —dijo Hugh Whitbread, levantándose el sombrero de manera un poco exagerada, ya que se conocían desde que eran unos niños, al pasar junto a la tienda de porcelana—. ¿Adónde vas?

—Me encanta pasear por Londres —contestó la señora Dalloway—. Es mucho mejor que pasear por el campo.

—Nosotros acabamos de llegar —dijo Hugh Whitbread—. Para ir al médico, por desgracia.

—¿Milly? —preguntó la señora Dalloway, sintiendo al instante compasión.

—No se encuentra bien, ya sabes. ¿Dick está bien?

—Divinamente —respondió Clarissa.

Claro —pensó, mientras seguía andando—, Milly es más o menos de mi edad: cincuenta o cincuenta y dos. Así que, probablemente, sea «eso»: la actitud de Hugh lo había dicho, lo había dicho perfectamente… Mi querido y viejo Hugh, pensó la señora Dalloway, recordando con regocijo, con gratitud y con emoción cuán tímido, como un hermano (sería preferible morir antes que hablar con un hermano) se había mostrado siempre Hugh cuando estaba en Oxford y les visitaba, y quizá alguna de ellas (¡maldición!) no podía montar a caballo. ¿Cómo iban a ocupar las mujeres escaños en el Parlamento? ¿Cómo iban a hacer cosas con los hombres? Hay algo muy profundo dentro de nosotras, un instinto extraordinariamente arraigado del que no podemos librarnos, por mucho que lo intentemos, y que los hombres como Hugh respetan sin que tengamos que pedirlo. Y eso es lo que adoro de mi querido y viejo Hugh, pensó Clarissa.

Había atravesado el Arco del Almirantazgo y al final del camino, despejado y flanqueado por delicados árboles, vio la peana blanca de la reina Victoria, que irradiaba dulzura maternal, amplitud de miras y sencillez, siempre ridícula pero tan sublime, pensó la señora Dalloway recordando los Jardines de Kensington, a la señora mayor con anteojos y a su abuela diciéndole que se detuviera para hacer una reverencia a la reina. La bandera ondeaba sobre el palacio. Así pues, el rey y la reina habían vuelto. Dick había almorzado con ella el otro día; era una mujer absolutamente agradable. Es muy importante para los pobres y para los soldados, pensó Clarissa. Un hombre de bronce se alzaba heroicamente sobre un pedestal, con un rifle a su izquierda: la segunda guerra bóer. Es importante, pensó la señora Dalloway mientras andaba en dirección al Palacio de Buckingham. Ahí estaba: firme, a pleno sol, inflexible, sencillo. Pero lo que los indios respetaban, pensó, era el carácter, algo innato a la raza. La reina visitaba hospitales, inauguraba bazares…, la reina de Inglaterra, pensó Clarissa observando el palacio. Ya a esta hora un coche atravesó la verja, los soldados saludaron y las puertas se cerraron. Y Clarissa, tras cruzar el camino, se adentró en el parque con pose erguida.

Junio había hecho brotar hasta la última hoja de los árboles. Las madres de Westminster, con los pechos moteados, amamantaban a sus hijos. Unas jóvenes bastante respetables descansaban tumbadas sobre el césped. Un anciano, inclinándose con rigidez, recogió un papel arrugado, lo estiró y lo arrojó lejos. ¡Menuda escena! La noche anterior, en la embajada, sir Dighton había afirmado: «Si quiero que un muchacho me sujete el caballo, solo tengo que levantar la mano». Sin embargo, para sir Dighton la cuestión religiosa era mucho más seria que la económica, lo que encontraba especialmente llamativo en un hombre como él. «La nación nunca sabrá lo que ha perdido», se había sincerado, hablando libremente sobre su querido Jack Stewart.