Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plataforma

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Spanisch

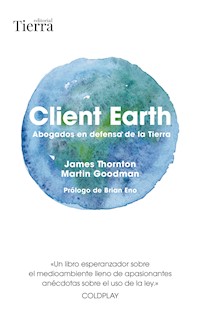

De Polonia a Ghana y de Alaska a China, Client Earth nos embarca en un viaje sobre cómo la ciudadanía puede recurrir al derecho de interés público para proteger el planeta. En estas páginas descubrirás el poder del derecho como un arma implacable y con poder de cambio, que todos respetan y reconocen. Esta excepcional e inspiradora organización y los testimonios de sus miembros nos devolverán la esperanza.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Client Earth

Abogados en defensa de la Tierra

James Thornton y Martin Goodman

Prólogo de Brian Eno

Traducción de Pedro Pacheco González

Primera edición en esta colección: agosto de 2022

© James Thornton and Martin Goodman, 2022

© de la traducción, Pedro Pacheco González, 2022

© de la presente edición: Tierra Editorial, 2022

Tierra Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14

www.plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-18927-99-7

Diseño de cubierta y fotocomposición: Grafime

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

Índice

Prólogo, de Brian EnoPrólogo a la edición en español, de James ThorntonIntroducción, de Martin Goodman1. Las voces de mil ríosLas leyes forman parte de nuestras vidas2. El hogar de innumerables especiesConstruyendo una civilización ecológica3. El estado de la defensa del medioambientePor qué me dedico a esto4. Un aire asesinoEl sheriff llega a la ciudad5. Dejemos muchos más peces en el marEl ciclo vital de las leyes6. Ascuas del fuegoCómo poner en marcha un grupo de derecho ambiental de interés público7. Los bosques africanosHacer que las leyes funcionen: la implementación8. Estuarios y lagunas: Natura 20009. Salvemos a las ballenas: una historia mediterráneaHaciendo tratos en nombre de la Tierra10. Una China más verdeNuestra biología11. Cómo el derecho societario puede salvar el planetaConclusiónAgradecimientosEn cursiva los capítulos escritos por James Thornton

Para Winsome McIntosh

«Los hombres discuten. La naturaleza actúa.»

VOLTAIRE

«Un hombre no puede caer en el desespero si es capaz de imaginar una vida mejor y si puede hacer algo para conseguirlo.»

WENDELL BERRY

Prólogo

de Brian Eno

EN UN MOMENTO DETERMINADO de sus vidas, todas las personas con inquietudes se preguntan si podrían hacer algo para lograr que el mundo sea un lugar mejor. Y, si usted es uno de los que se ha planteado esa cuestión, seguramente deseará que el efecto de su contribución sea el mayor posible, querrá hacer todo lo que pueda para que sus esfuerzos provoquen un cambio significativo.

Como cualquier otra persona de mi generación, crecí oyendo las advertencias cada vez mayores sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta. Sé (todos lo sabemos) que la cosa pinta mal, y que la velocidad a la que empeora todo es cada vez mayor. Es como si nos encontrásemos en una pendiente que cada vez es más pronunciada y estuviésemos llegando a ese momento en el que no podremos aguantar más el equilibrio y caeremos al abismo.

¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre está la opción de no hacer nada; podemos simplemente negar que algo malo está ocurriendo, a pesar de las evidencias en contra. Los humanos tenemos una capacidad asombrosa para ignorar aquellas pruebas que no se ajustan a nuestros intereses y para magnificar las que sí que lo hacen, una forma de pensar que resulta muy atractiva, ya que puedes seguir haciendo lo mismo y ganar mucho dinero. Me recuerda a una viñeta de Tom Toro que apareció en la revista The New Yorker en la que un padre está sentado junto a sus tres hijos harapientos en una cueva y, tras ellos, se pueden ver en la distancia los restos humeantes de una ciudad en ruinas. «Sí —dice el padre—, el planeta ha quedado destruido. Pero durante un breve periodo hicimos que los accionistas ganaran mucho dinero.»

Otra forma de no hacer nada es optar por la «utopía tecnológica», según la cual, antes de que sea tarde, aparecerá alguna nueva tecnología para salvarnos, por ejemplo, una nueva y asombrosa forma de generar energía limpia y eficiente con la que no solo podremos alimentar a todas nuestras industrias, sino con la que podremos reducir el exceso de CO2 presente en la atmósfera. Es una gran idea, sin duda, pero ¿qué ocurrirá si no aparece esa tecnología? Está claro que deberíamos buscar con gran ahínco todas las soluciones tecnológicas posibles, pero poner todos los huevos en una única cesta requiere una enorme fe que muy pocos profesamos. Y, aun así, no sería una solución permanente, tan solo un aplazamiento del problema, de modo que hace falta algo más determinante.

Por lo que, si usted es de los que piensa que sí que hay que hacer algo, seguro que se pregunta qué podría hacer. Para empezar, es primordial eliminar del medioambiente los desechos acumulados durante tanto tiempo fruto de nuestras actividades, pero eso no es suficiente. También habría que impedir que haya más vertidos de petróleo a la vez que limpiamos las alas contaminadas de las gaviotas. Asimismo, hay que conseguir que el nivel del mar deje de subir y, al mismo tiempo, debemos ocuparnos de las inmensas olas de migrantes desplazados provocadas por su subida. En el momento en el que se alcance el punto crítico (que seguramente será cuando los gobiernos y los medios de comunicación se percatarán de la existencia del problema) ya será demasiado tarde y lo peor habrá sucedido. Así pues, tenemos que actuar antes y parar todos esos deterioros a tiempo.

Para poder hacerlo de una forma eficiente es necesario ir a la raíz del problema y cambiar las reglas del juego hasta conseguir que nuestra sociedad califique de inaceptables ciertos comportamientos. Como dice Paul Steinberg: «Si quieres cambiar el mundo, cambia las reglas. Una regla no es más que una idea fijada por un ancla».

De todo esto es de lo que trata Client Earth: de unir la idea («¡Necesitamos modificar nuestro comportamiento!») con el ancla de la ley («¡Ahora es el momento de hacerlo!»). Y es que las leyes son la expresión del consenso democrático respaldado por el poder del Estado, y las creamos justamente para disponer de normas precisas.

De hecho, las leyes que funcionan mejor son aquellas que tienen sentido para la gente, las que se apoyan en un consenso moral. Por ejemplo, nadie tiene que defender la existencia de una ley que pretenda impedir que se produzcan robos porque todos comprendemos de forma intuitiva en qué consiste la propiedad privada. Tenemos, pues, que cultivar esa misma sensibilidad hacia la propiedad pública y los bienes comunes, y dejar claro que el cuidado del medioambiente es una cuestión moral fundamental. Y creo que podemos conseguirlo.

Los humanos somos muy maleables, y nacemos con muy pocas limitaciones morales intrínsecas. En este sentido, estoy seguro de que, si a un niño le diéramos permiso para comer carne humana desde una edad lo suficientemente temprana, después le parecería tan natural como comer zanahorias. Del mismo modo, si durante la infancia de esos niños fomentásemos el robo, la intimidación, la promiscuidad o el engaño, creo que es muy posible que creáramos una sociedad de ladrones, matones y tramposos. Por suerte, nuestras diferentes culturas nos inculcan que algunas formas de comportamiento no son aceptables, gracias a lo cual logran, salvo algunas excepciones, que no seamos ladrones, abusones o tramposos. Así, mediante las costumbres y los tabúes se pueden transmitir, de generación en generación, los comportamientos apropiados, aunque la forma más sólida y efectiva de hacerlo es mediante leyes.

Al insistir en que ciertos comportamientos son ilegales (y punibles), dejamos bien claro qué opina nuestra sociedad de ellos. Al principio, esos conjuntos de normas suelen toparse con cierta resistencia, pero con el tiempo pasan a formar parte del «sentido común». Pensemos, por ejemplo, en la esclavitud. En la Europa del siglo XVIII era considerada algo normal, pero, tras declararse ilegal, con el tiempo se convirtió en algo impensable. Lo mismo sucede si pensamos en el sufragio universal. Era una idea completamente ridícula para la mayoría de la gente…, hasta que se aprobó. Hay muchos más ejemplos: la explotación infantil, por poner otro más, ¡o incluso fumar en los bares! ¿Quién se opone a ello en la actualidad? Todas esas opiniones estaban muy enraizadas en la sociedad, pero cambiaron, y en algunas ocasiones los cambios fueron sorprendentemente rápidos. Tal como dijo Alexei Yurchak sobre la desaparición de la Unión Soviética: «Todo iba a durar eternamente, hasta que desapareció».

En la actualidad, nos encontramos en un punto en el que es necesario dar un salto igual de grande, comprender realmente que nuestro planeta es finito, vulnerable y se puede agotar. Durante casi toda nuestra historia como especie hemos creído que los recursos de nuestro planeta eran inagotables e ilimitados, y todavía no hemos asimilado que no podemos consumirlo todo. Así pues, necesitamos cambiar urgentemente nuestra actitud, tanto a nivel personal como comercial y gubernamental.

¿Podemos lograr que en nuestra sociedad la irresponsabilidad medioambiental sea considerada tan inaceptable como, por ejemplo, la explotación infantil? Quizá sí, pero el problema es que seguimos atrapados en las garras de una clase política que, aunque admite que es posible que el medioambiente esté algo deteriorado, asume que es un coste aceptable si queremos mantener nuestro bienestar actual.

Pero ¿a quiénes se refieren cuando hablan de «nosotros» y qué quieren decir con «actual»? Si con «nosotros» se refieren a todos los habitantes del planeta, entonces debemos empezar a reconsiderar nuestra actitud respecto, por ejemplo, al hecho de que los países subdesarrollados carguen con los residuos que no queremos. Y, en cuanto a «actual», si nuestros cálculos de los costes y los beneficios de un determinado comportamiento se refieren solo al año próximo, es muy posible que no coincidan con los correspondientes al siglo próximo. En este aspecto, solo tenemos en cuenta marcos temporales muy breves (informes trimestrales de ganancias, PIB, high frequency trading) que ignoran los costes reales que tendrán nuestros comportamientos en un futuro en el que no pensamos. Tenemos la perezosa costumbre de externalizar los costes de nuestro comportamiento a otro lugar, a otro momento, y, aunque puede que esta estrategia haya funcionado antes, ahora ya no sirve.

Deberíamos entender que somos una comunidad global, con las responsabilidades que ello conlleva, y no un conjunto de individuos enzarzados en una lucha darwiniana cuyo precio paga el planeta. ¿Qué significa hoy en día «individual», cuando casi todo lo que hacemos, como coger un tren o comprar la comida, es gracias al trabajo de miles de personas que han creado esos sistemas y los mantienen activos? Sobrevivimos como individuos porque sabemos cómo acceder a todo lo creado por millones de personas talentosas, pasadas y presentes. Ya no somos héroes nómadas solitarios que vagan por el paisaje; somos una comunidad global que depende enormemente de personas con talentos muy concretos. Yo, por ejemplo, soy músico. James es abogado. Mi hija es médica. Todos somos especialistas que contribuimos al bienestar de los demás, y probablemente no sobreviviríamos sin el talento de muchos otros. Vivimos una época de transición y, en lugar de negar su existencia, deberíamos aceptarla.

Pero seguimos atrapados en la imagen fragmentada e individualista que heredamos de la era de la razón. Ha pasado casi medio siglo desde que gobernaran Thatcher y Reagan, partidarios del hiperindividualismo, y nuestro mundo sigue desmoronándose: las desigualdades de riqueza y oportunidades no dejan de crecer, se acerca un auténtico caos medioambiental y hay más gobiernos que pierden el apoyo de sus poblaciones descontentas y se aferran al poder aumentando la vigilancia, la propaganda, el alarmismo y la coerción. Y resulta que este mundo caracterizado por el individualismo desenfrenado es un mundo en el que la mayoría de nosotros no desea vivir.

Así pues, debemos condenar toda una serie de actitudes y promover otras muy diferentes, y, en definitiva, ser capaces de potenciar todo lo que nos une por encima de aquello que nos diferencia. ¿Acaso no es eso en lo que consiste la democracia? ¿La unión de los esfuerzos de todas y cada una de las personas? Pero ¿cómo conseguirlo cuando parece que el proceso democrático no funciona, cuando la riqueza, ya sea individual o empresarial, puede influir de manera determinante en la política y esquivar la ley cuando le conviene? ¿Cómo convencer a los triunfadores de que no pueden continuar privatizando sus beneficios y socializando sus costes? ¿Cómo podemos reinstaurar el sentido de la responsabilidad? Podemos hacerlo mediante campañas con las que atraer la atención de aquellos que peor se portan, podemos señalarlos en la prensa. De hecho, tenemos que hacerlo, pero, como dijo George Monbiot, «la pluma puede ser más poderosa que la espada, pero la cartera es más poderosa que la pluma».

Sin embargo, esa es exactamente la clave, ya que, como lo expresa James Thornton, «el dinero es el idioma del comercio». Las leyes, pues, pueden derrotar a esas carteras poderosas imponiendo multas y limitando la libertad de los Estados y las empresas para que no se comporten de forma irresponsable, ya que, en el mundo de los negocios, esa es la sanción más fuerte y más importante posible, la que realmente les afecta. El sistema actual favorece a los tramposos precisamente porque carece de una legislación sólida respaldada por sanciones severas. Si los infractores pueden limpiar las consecuencias de sus actos con dinero, el sistema estará favoreciendo a los tramposos. En los negocios y en la política hay muchas personas buenas y responsables, pero en la actualidad el sistema no les favorece. De hecho, se las penaliza por actuar de forma responsable mientras ven a sus competidores salirse con la suya a pesar de sus malas prácticas. Así pues, las empresas y los gobiernos irresponsables tienen que enfrentarse a dos realidades: que tengan tan en contra a la sociedad que la gente deje de comprar sus productos o de votarles y que las leyes les dificulten tanto la vida que no tengan otra opción que cambiar su comportamiento.

En cuanto a lo primero, necesitamos que se produzca una revolución social, una revolución de la opinión pública, que logre que todos esos comportamientos negativos se topen con un rechazo tan absoluto que sea demasiado vergonzoso para una empresa o un Estado seguir igual. Necesitamos, pues, señalarles y avergonzarles. Esto, de hecho, ha empezado a pasar a raíz de la gran crisis financiera de 2008 y de la evasión continua de impuestos que llevan a cabo muchas grandes multinacionales. La sociedad está vigilante respecto a estas prácticas, y las encuentra ofensivas y vergonzosas. Esta desaprobación pública se traducirá en algo concreto, aunque podría ser solo otro subterfugio más si no viene acompañado de la fuerza de la ley. Y es aquí donde entra ClientEarth.

Recuerdo cuando, hace algunos años, James me contó que, en Bruselas, trabajaban unos dieciocho mil miembros de grupos de presión de la industria cuyo trabajo es influir en la Unión Europea para que redacte leyes a su favor. De esos, tan solo un pequeño puñado de personas hablaba a favor del medioambiente, y ClientEarth estaba allí. A primera vista, la cosa no pinta bien. Todo lo que tenemos a nuestro favor es nuestro intelecto y el compromiso de personas como James para lograr cambiar el rumbo de los acontecimientos, además de contar con el apoyo del poder de la opinión pública.

Pero puede funcionar. De hecho, ya lo está haciendo, tal como podrá comprobar al leer este libro. Cuando una idea se plasma en la redacción de una ley, ya se puede aplicar y se puede obligar a su cumplimiento, y en poco tiempo se convierte en algo «de sentido común». Entonces, un pequeño grupo de personas como las que componen ClientEarth puede utilizar las estructuras legales existentes para desencadenar grandes cambios. Y, aunque la tarea puede resultar bastante desalentadora, las recompensas serán enormes, ya que, si logramos la velocidad de escape necesaria para catapultarnos fuera de este lío en el que nos encontramos ahora, quién sabe hasta dónde llegaremos. Para hacer frente a estos graves problemas medioambientales será necesaria una cooperación humana global a una escala nunca antes vista. Si lo conseguimos, podremos no solo salvar el planeta, sino también la civilización global actual.

He sido patrono de ClientEarth durante trece años y gracias a este libro he conocido la maravillosa historia de cómo surgió. Me siento orgulloso de ser una diminuta parte de esta organización; orgulloso de Winsome y de Michael McIntosh, filántropos que plantaron y cuidaron la semilla; orgulloso de James y de todo el personal que trabaja para que no deje de crecer y siga siendo tan eficaz, y agradecido por la oportunidad que me ha dado de sentir que estoy haciendo algo un poco útil en mi vida.

Prólogo a la edición en español

de James Thornton

EN LOS CINCO AÑOS que han pasado desde que se publicó la edición original de este libro, el mundo ha cambiado enormemente.

Ahora, el cambio climático aparece continuamente en los titulares de los medios de comunicación, porque durante el año 2021 se han producido inundaciones e incendios sin precedentes en gran parte del planeta. La revista The Economist, por ejemplo, publicó recientemente una portada con el título «No hay lugar seguro» en un mundo que no para de calentarse. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que, según los últimos informes de los expertos en cambio climático, habría que activar un «código rojo para la humanidad».

La supervivencia de los animales y las plantas también se ve amenazada por el cambio climático y la actividad humana. Así, cerca de la mitad de las especies de árboles silvestres están en peligro de extinción y alrededor del setenta por ciento de las especies de animales salvajes se han extinguido durante los últimos cincuenta años. Y, debido a nuestras acciones, también hay un setenta por ciento menos de insectos en lugares tan diversos como Alemania y Puerto Rico.

La temperatura, pues, sigue subiendo mientras la vida va desapareciendo, pero en ClientEarth estamos convencidos de que esta tendencia se puede revertir.

En este tiempo, ClientEarth ha crecido para hacer frente a todos estos desafíos. En la actualidad, tenemos unos trescientos empleados, de los cuales más de la mitad son abogados. De hecho, nuestro equipo jurídico es internacional y procede de más de veinticinco países, porque los problemas a los que nos enfrentamos son globales, y por eso hemos creado oficinas en Europa, Asia y Norteamérica.

Desde la publicación de este libro, la situación no ha dejado de empeorar, y, dado que hemos abierto una nueva oficina en Madrid, hemos revisado a fondo esta nueva edición en castellano.

El equipo de ClientEarth Madrid se centra en la protección de la naturaleza de España y de todo el Mediterráneo, y hasta ahora hemos conseguido mucho y se ha empezado a hacer mucho más aún para mejorar el medioambiente.

Desde Madrid colaboramos con la conservación de estuarios y humedales que son fundamentales para las aves migratorias y nos aseguramos de que las Áreas Marinas Protegidas cuenten realmente con la protección que merecen para que así puedan ser un auténtico refugio para miles de especies de peces, mamíferos, tortugas y, en general, para toda la vida marina. Con demasiada frecuencia se trata tan solo de unas cuantas líneas escritas en un papel, pero las herramientas legales están ahí, disponibles para ser utilizadas. Utilizando la ley, podemos asegurarnos de que las Áreas Marinas Protegidas sean santuarios para la vida marina, con el beneficio añadido de asegurar la permanencia de poblaciones sanas de especies comerciales de peces.

Nuestra oficina de Madrid también trabaja para salvar a los mamíferos marinos (delfines, orcas, rorcuales y cachalotes) que viven en aguas mediterráneas, ya que todas estas valiosas poblaciones de mamíferos están sufriendo una enorme presión, y nosotros utilizamos las leyes vigentes para asegurar su futuro.

Cuando, en 2007, puse en marcha ClientEarth, me reuní con todos los expertos medioambientales que pude. Uno de ellos fue la abogada española Ana Barreira, quien ya tenía una larga experiencia defendiendo el medioambiente y que había fundado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en Madrid. Desde entonces, cooperamos y apoyamos el trabajo que lleva a cabo el IIDMA para acelerar la transición energética en España.

En la actualidad, trabajamos con más de doscientas organizaciones de todo el mundo, desde grupos ecologistas locales cuyos intereses representamos hasta grupos internacionales de inversores que quieren que sus empresas reduzcan el riesgo climático, y pasamos mucho tiempo trabajando con inversores inteligentes, que ven que un futuro neutro en carbono es vital.

Hemos promovido, asimismo, el uso de los litigios para que los Gobiernos y las empresas cumplan con sus obligaciones. Cuando empezamos, los grupos ecologistas europeos apenas utilizaban estas poderosas herramientas legales. Ahora, en cambio, recurren a ellas constantemente para proteger el clima, gracias a lo cual han conseguido impedir la construcción de centrales de carbón y que se obligue a países como Alemania, Francia, los Países Bajos e Irlanda a actuar con más decisión contra el cambio climático.

Nuestro objetivo es trabajar por el bienestar de todas las personas, porque todos deseamos vivir en un mundo en el que prosperen la naturaleza, las empresas y las comunidades humanas. Así pues, llamamos a la organización ClientEarth porque consideramos que la Tierra y todos los que viven en ella son nuestros clientes, y eso te incluye a ti.

A lo largo de los últimos cinco años, hemos compartido nuestras ideas con multitud de personas que nos han dicho que, antes de escucharnos o de leer este libro, el tema del cambio climático les provocaba un serio desasosiego. Pero también nos comentaron que, después de conocer nuestro mensaje y nuestro trabajo, recobraron la esperanza.

Esa esperanza, y la energía que nos aporta, nos permitirá a cada uno de nosotros contribuir al enorme trabajo que tenemos por delante si queremos construir una civilización ecológica. Una civilización que permita a nuestros descendientes alcanzar su pleno potencial en un mundo natural y lleno de vida. Acompáñenos y trabajemos juntos por el bien de la Tierra.

Mayo de 2022

Introducción

de Martin Goodman

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS ha surgido una clase de abogados que, como aquellos sheriffs del lejano oeste, tienen que luchar en un entorno en el que, hasta su llegada, apenas nadie cumplía las leyes existentes. Deben enfrentarse a unos transgresores que campan a sus anchas, y lo hacen, a diferencia de aquellos legendarios sheriffs, no con armas, sino aplicando leyes que a pocos importan. El suyo es un modo de vida peligroso y poco reconocido.

El derecho ofrece soluciones con las que luchar contra la amenazante catástrofe ecológica. Sin embargo, estas leyes no sirven de nada si no se aplican, y este libro pretende explicar cómo, gracias a estos abogados, se han ido aplicando las leyes pertinentes e incluso se han creado otras nuevas que pueden ser de ayuda. Pero, como una gran parte de las leyes medioambientales que están en vigor hoy en día tienen muy poco tiempo de vida, es importante darlas a conocer, porque no se puede obligar a cumplir leyes que la inmensa mayoría de las personas desconocen. Las leyes son, por otro lado, tan vulnerables como las especies, por lo que también necesitan ser protegidas, y para ello es fundamental que todos las conozcamos y valoremos.

Aprendí a valorar el trabajo de estos abogados y el conjunto de leyes que ayudan a proteger el medioambiente desde que empecé a compartir mi vida con James Thornton, hace treinta años, por lo que he tenido una visión clara de su lucha medioambiental desde el «frente doméstico». Pero, para poder contar esta historia en su totalidad, he tenido que armarme de visión crítica y conocer la problemática desde dentro. Así, los capítulos que he escrito constituyen el hilo conductor de este relato, mientras que los ensayos de James, que aparecen intercalados entre mis capítulos, se basan en su experiencia como abogado ambiental de primera línea y aportan una dimensión moral al relato. Y digo moral en lugar de filosófica porque la moral combina la reflexión profunda con la acción, y el principal objetivo de este libro es mostrar cómo las normas rigen el comportamiento y acaban proporcionando soluciones a la crisis ecológica basadas en evidencias.

Amanecía en un paraje de la costa del sur de California.

Resplandeciente bajo el sol de la mañana y adornada por multitud de palmeras, Santa Bárbara es tan ordenada y limpia como el escenario de una película de Disney. Las agujetas y las archibebes clavan sus picos sobre la arena que deja al descubierto la retirada de las olas en busca de alimento mientras los pelícanos pardos vuelan a baja altura sobre el mar y se paran junto a los pescadores de caña en el muelle. Desde la orilla se ven a lo lejos las plataformas petrolíferas, y más allá se vislumbra el perfil de las islas del Canal. Si nos alejamos más, podremos ver ballenas grises en plena ruta de migración entre las zonas de alimentación, frente a las costas de Alaska, y sus lugares de cría, en el golfo de California, en México.

James siempre está atento a todos los matices de la naturaleza, a menos que esté pensando en algo. Y esta mañana, mientras paseábamos por la playa hasta los acantilados y de regreso al muelle, algo ocupaba su mente. En los Estados Unidos, el derecho ambiental de interés público ha gozado de buena salud durante los últimos tiempos, y James ha sido uno de sus impulsores. Ahora nos habíamos mudado a Londres para que James afrontara un nuevo y gran desafío: dotar al movimiento ecologista europeo de las armas legales necesarias para su lucha. Pero ¿cómo debería llamar a ese grupo de abogados?

Pensamos en un montón de nombres, pero todos nos parecían sosos o pedantes, o, si nos gustaban, ya estaban cogidos. «Me has dicho muy a menudo que tu cliente es la Tierra —le dije, y él me miró preguntándose adónde quería llegar—. Pues ahí tienes tu nombre: ClientEarth.»

Me dedicó una tímida sonrisa. El nombre parecía interesante, pero quizás era demasiado extravagante para un grupo de abogados.

Entonces, miró hacia el mar. Había un cierto revuelo en la orilla de la playa situada bajo el muelle, y James se acercó. Encontró una paloma gris de cuello y cabeza blanca que agitaba las alas. Estaba moribunda pero dolorosamente viva. Una gaviota argéntea, que anida en las islas del Canal y atraviesa el océano para buscar alimento en tierra firme, le clavaba su pico en la cabeza y el cuerpo y le arrancaba bocados de carne viva. James dio una palmada y gritó. La gaviota retrocedió unos metros, pero esperó.

James sacó la paloma del agua y la envolvió entre sus manos. El corazón del pájaro latió agitadamente y luego se calmó. Mientras, la gaviota seguía esperando. Los ojos de James se humedecieron, y entonces inspiró, agarró el cuello de la paloma con la mano derecha y lo retorció. Fue un momento duro para James, pero un alivio para la paloma, que estaba siendo devorada viva. A continuación, dejó el cuerpo en el suelo y las gaviotas se acercaron para alimentarse del cadáver. La naturaleza no es sentimental.

Nos fuimos a una cafetería para desayunar huevos y seguir pensando en posibles nombres. De vuelta al motel, buscamos información en Google sobre los nombres que se nos habían ocurrido. Todos estaban cogidos, pero no aparecía ningún resultado sobre ClientEarth.

El nombre cuajó. En los años siguientes, ya en Londres, James miraba desde la ventana de su sucursal londinense, que daba directamente a la zona de juegos de London Fields. Ahí, ardillas y niños trepaban a los árboles. Otros niños se deslizaban por el tobogán y se columpiaban gritando y riendo. «Esos son mis clientes», explicaba a los visitantes.

James procede de una familia de abogados: tanto su padre como sus tres hermanos son también abogados. Da la impresión, pues, de que era algo inevitable, pero para James, que de joven vio que el planeta sufría una grave crisis ecológica, la elección fue simplemente práctica.

Se licenció con la más alta calificación en Filosofía en la Universidad de Yale, donde aprendió por qué los seres humanos trataban el planeta de la forma en que lo hacían y cómo construían una visión egocéntrica del mundo. Sin embargo, la filosofía no ofrecía remedios obvios a la devastación ecológica. Para lograr un cambio significativo, necesitaba un conjunto de herramientas, de modo que consideró que, para ello, necesitaba estudiar Derecho.

¿Cuáles son las características que deben tener esta clase de abogados? Imagíneselos contemplando la realidad y parpadeando con asombro ante la situación que vive la humanidad. Su respuesta, sin embargo, no es impetuosa. En lugar de eso, observan y analizan. Observan el mundo y se preguntan cómo pueden existir esas desigualdades. Y luego buscan un remedio. Este libro pretende describir el nacimiento y evolución del derecho ambiental, desde su concepción en los Estados Unidos hasta su llegada a Europa y su difusión mundial, y es en ese campo en el que lucharán nuestros protagonistas.

A estos abogados les afectan emocionalmente los horrores medioambientales, igual que les ocurre a esos valientes que salen en lanchas neumáticas para oponerse a las flotas de pesca de ballenas o a esos activistas que se suben a las chimeneas o invaden las plataformas petrolíferas. Lo que ocurre es que redirigen el impulso de su respuesta emocional. La ira los vuelve más silenciosos, pone en marcha sus cerebros. Según algunos activistas medioambientales, estos abogados no son activistas en absoluto. De hecho, no suelen usar los términos ecologista ni activista para sí mismos, pues el suyo es un activismo de combustión lenta basado en las pruebas que conlleva autosacrificio y, a veces, incluso peligro. Implica, además, la amenaza sin violencia y tiene como objetivo la consecución de resultados.

Para nuestra especie, la Tierra siempre ha sido un recurso más. Imagine que nuestro planeta es como un pastel. Por regla general, los abogados se unen a los poderosos para discutir cómo repartirlo. En cambio, los abogados de los que hablamos en este libro aceptan salarios mucho más bajos para intentar averiguar cómo conservar mejor ese pastel. La Tierra es su cliente y es a ella a la que escuchan para saber qué necesita para permanecer intacta, y el arma que utilizan para protegerla es la ley. Cuando lo hacen bien, su «bonus de fin de año» es el beneficio que ha obtenido la Tierra gracias a sus acciones.

Nuestro futuro en el planeta depende de su éxito.

1.Las voces de mil ríos

UN BRAZO DE TIERRA PROTEGE una franja de costa situada al sur de Washington D. C. de las tormentas procedentes del Atlántico. La bahía de Chesapeake, con una superficie de 9.920 kilómetros cuadrados, es el mayor estuario de los Estados Unidos y antes del siglo XIX albergaba quinientos kilómetros cuadrados de arrecifes de ostras, las cuales eran capaces de filtrar todas las aguas de la bahía en tres días y medio.

En la década de 1980, alrededor de una quinta parte de los setenta y cinco billones de litros de la bahía eran aguas residuales vertidas por las industrias y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Maryland y Virginia, las cuales contenían 4,5 millones de toneladas de cuatro contaminantes comunes, pero, debido a la forma de la bahía, solo el uno por ciento de esos contaminantes acabó en el Atlántico. Durante una década, a partir de mediados de los años setenta, la ya mermada captura anual de ostras se redujo en dos tercios más. Además, el noventa por ciento del pescado de roca del país procedía de la bahía de Chesapeake, y los 2,7 millones de kilos de pescado de roca capturados en 1970 se redujeron a 270.000 kilos en 1983, cuando se implantaron restricciones a la pesca comercial.

El mejor remedio contra la desesperación es actuar, y eso es lo que han hecho los abogados ambientales, cuyo trabajo se fundamenta en utilizar las pruebas disponibles para mitigar los daños ecológicos producidos. Lamentablemente, son pocos, y para poder conseguir, por ejemplo, detener las emisiones de carbono tienen que intensificar sus esfuerzos. Su trabajo tiene un carácter orgánico: investigan el funcionamiento de los sistemas y luego profundizan para intervenir en aquellos puntos en los que se pueden producir daños para la salud.

Su primera gran prueba fue esta: ¿podría un abogado revertir el proceso de contaminación a escala industrial que estaba sufriendo la bahía de Chesapeake?

Las mareas no solo afectan a las bahías, sino que es un fenómeno que también existe en el terreno político. Y fue precisamente una subida de la marea política la que trajo consigo una nueva ley que podría haber sido de gran ayuda para salvar la bahía, pero, cuando la marea bajó, esa ley dejó de utilizarse. En este libro veremos que suele pasar más o menos una década entre la marea alta y la baja, es decir, entre el momento en que el medioambiente ocupa un lugar destacado en la agenda política y el momento en que queda relegado al olvido, y los abogados ambientales son necesarios en ambos momentos: cuando se redactan las leyes pueden ayudar a que estas sean más sólidas y cuando las leyes se descuidan pueden obligar a que se cumplan.

Durante la campaña presidencial de 1968 que llevó a Richard Nixon a la presidencia apenas se mencionó el medioambiente. Pero, entonces, un acontecimiento motivó que la opinión pública se preocupara enormemente por este tema. En enero de 1969, fallaron los sistemas de presión de una plataforma petrolífera situada a diez kilómetros de la costa de Santa Bárbara y en diez días el contenido de unos cien mil barriles de petróleo crudo llegó a las playas del sur de California y devastó un rico entorno marino. La noticia, como es obvio, apareció en todos los informativos, y una visita al lugar inspiró al senador Gaylord Nelson a instaurar el Día de la Tierra. Con tan solo una plantilla de ochenta y cinco personas, logró cohesionar a grupos de ciudadanos muy dispares, todos ellos con intereses distintos. En aquella época, un proyecto de aeropuerto en Miami amenazaba los Everglades de Florida, un oleoducto en Alaska iba a atravesar un paisaje prístino y se decía también que el lago Erie se estaba «muriendo». Pero había otros problemas medioambientales que preocupaban a la población: el humo de las ciudades, los fosfatos de los detergentes, el plomo de la gasolina, el pescado contaminado por el mercurio, las águilas de cabeza blanca amenazadas por el DDT…, por citar solo algunos.

Se decidió, pues, que el Día de la Tierra se celebraría cada 22 de abril para dar a conocer estas amenazas. La primera manifestación se celebró en 1970, y el Congreso se vio obligado a cerrar durante el día, ya que muchos políticos optaron por salir a las calles de sus circunscripciones para mostrar su apoyo.

Un póster colgado en la pared de un aula de secundaria en South Bend, Indiana, mostraba un pájaro muerto que yacía en el lecho seco y agrietado de un río y llamaba a los jóvenes estudiantes a unirse a la manifestación del Día de la Tierra. James Thornton, que acababa de cumplir dieciséis años, pensó en el Día de la Tierra y no le atrajo la idea, ya que no le gustaba nada que fuera popular. Por eso, cuando jugaba el Notre Dame, el equipo local de fútbol americano, se encerraba en su habitación y tocaba el violín durante horas para ahogar el ruido procedente del estadio y vivir en su propio mundo sonoro. El Día de la Tierra era para él un sentimiento sincero, una respuesta demasiado emocional a una necesidad urgente, pero lo que necesitaba desesperadamente el planeta eran acciones prácticas, no un abrazo de grupo, de modo que decidió centrarse en sus estudios. Había mucho que aprender antes de poder ser útil.

Estudió durante diez años. La licenciatura en Filosofía en Yale incluía cursos de posgrado en ciencias naturales, pero, aun así, James no se sentía preparado para afrontar la crisis ecológica, así que se trasladó a la Universidad de Nueva York, donde fue el editor de su revista legal, y salió de allí con la que creía que era la mejor preparación posible para reparar el planeta: un doctorado en Derecho de la Universidad de Nueva York.

Mientras tanto, bajo la presidencia de Nixon, se introdujo en los Estados Unidos un corpus de leyes medioambientales con las que los abogados podrían luchar. Así, en 1970 se promulgaron la Ley de Política Ambiental Nacional y la Ley de Aire Limpio, y entre ese año y 1976 se pusieron en marcha toda una serie de leyes ambientales y reglamentos de aplicación.

En 1970, el Congreso también creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo era ayudar a aplicar y hacer cumplir las nuevas leyes. La ley que Chesapeake necesitaba llegó con la Ley de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés) de 1972, la cual establecía controles sobre los vertidos industriales en las aguas del país. En este sentido, es importante destacar que la Ley de Agua Limpia permitía la presentación de demandas por parte de los ciudadanos cuando considerasen que la EPA no cumplía con su deber.

Hay que decir que el director de la EPA es nombrado directamente por el presidente. Anne Gorsuch recuerda cómo fue la entrevista que realizó en 1981 para el puesto con el nuevo presidente, Ronald Reagan: «En tono tranquilo, pero muy serio, [él] me preguntó: “¿Estaría usted dispuesta a poner de rodillas a la EPA?”», y Gorsuch se sorprendió tanto que se rio. Reagan había encontrado a la persona ideal. Dos años después, The New York Times señaló que «la señora Gorsuch ha socavado la EPA reduciendo a la mitad su presupuesto cuando las circunstancias indican que debería haber ocurrido justo lo contrario. Esto provocó que muchos de sus mejores profesionales dimitieran y saboteó el esfuerzo de la agencia por hacer cumplir la ley mediante continuas reorganizaciones y recortes».

Y es que Gorsuch suprimió los departamentos encargados de aplicar la ley dentro de la EPA y reasignó a su personal y, además, a los funcionarios de la EPA se les dijo que las recomendaciones que hicieran para procesar a los infractores quedarían anotadas en sus currículos como faltas.

A medida que se iban aprobando las nuevas leyes medioambientales, los abogados de los Estados Unidos especializados en la protección del medioambiente crearon sus propias organizaciones para evitar que su regulación estuviera únicamente en manos del Gobierno. Uno de estos grupos fue el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), que ideó un sistema de «autosuficiencia» que consistía en utilizar los honorarios ganados en costas por los abogados para financiar futuros casos.

Ese sistema pionero se denominó Citizens’ Enforcement Project, y empezó con un préstamo del filántropo Michael McIntosh. James había hecho prácticas en el NRDC y lo eligieron para que dirigiera el proyecto. Era el único abogado del grupo y estaba apoyado por un químico en el papel de científico del proyecto y un ingeniero como asesor.

¿Cuál era su objetivo? James debía asumir el papel del Gobierno: derrotar y castigar a los grandes contaminadores industriales, y así avergonzar al Gobierno para que volviera a aplicar la ley de forma efectiva. Ese era el tipo de actuación práctica para la que se había preparado, y se sentía liberado porque, por fin, trabajaría en lo que le gustaba.

Si se remonta el río James desde su desembocadura, en la bahía de Chesapeake, se llega a un afluente de veinte kilómetros de longitud, el río Pagan, en cuyas orillas se encuentra el histórico puerto marítimo de Smithfield. Un marinero declaró a la revista Chesapeake Bay Magazine que, cuando navegaba en dirección al puerto deportivo de Smithfield, el río le parecía «dolorosamente hermoso» y también que notó «un olor empalagoso de, cómo decirlo delicadamente, carne de algún animal». Asimismo, se cuestionaba la salud del río Pagan, en el cual hacía ya treinta años que estaba prohibido recoger marisco por los altos niveles de bacterias fecales presentes en el agua.

A principios de la década de 1980, se enviaban 1.500.000 cerdos al año a la planta de procesamiento de Smithfield, en las afueras de la ciudad, la autodenominada Capital Mundial del Jamón. Los estanques de retención, denominados «lagunas» por la empresa, rodean las plantas y contienen el flujo de residuos de los cerdos, y puede haber cientos de estas lagunas alrededor de un matadero, algunas de ellas de nueve metros de profundidad. Puesto que los cerdos producen tres veces más excrementos que los humanos, es de esperar que estas lagunas sean de color marrón. De hecho, los excrementos contienen altas dosis de antibióticos, vacunas e insecticidas que se utilizan para mantener a los animales vivos en los recintos cerrados, y también metano, por supuesto, y amoníaco, así como cianuro, monóxido de carbono, fósforo, nitratos, ácido sulfhídrico y metales pesados. Añádase sangre, orina, lechones nacidos muertos que se cuelan por las rejillas de los residuos y bacterias, que se unen para teñir de rosa las lagunas. ¿De dónde procedía esa bacteria fecal que contaminó el marisco? Bueno, solo un gramo de excrementos de cerdo puede contener cien millones de bacterias coliformes fecales.

Los purines de las lagunas se utilizaban como abono en los campos de los alrededores. Mientras tanto, durante varias décadas, «en el Pagan no se encontraban plantas vivas; solo lo habitaba una población diminuta y tóxica de peces y mariscos y quince centímetros de lodo negro nocivo que cubría su lecho. Los cascos de las embarcaciones que salían del río llevaban una capa de lodo grasiento de un centímetro de grosor».1

La Ley de Agua Limpia obligaba a las industrias a obtener permisos para verter contaminantes en las aguas nacionales. Los permisos establecían límites para los efluentes en diferentes categorías, y los que conseguían los permisos estaban obligados a controlar y registrar sus propios vertidos, pero la comparación de esos informes de control con los datos extraídos de las muestras demostraba que se habían cometido infracciones. Por suerte, era relativamente fácil que las denuncias de estas infracciones presentadas en el tribunal federal, acompañadas de una copia del permiso y de los informes de control junto con una petición de juicio sumario, tuvieran éxito, así que la EPA inició ochenta y un procedimientos de este tipo en 1979. Sin embargo, la cifra se redujo a treinta y dos en 1981. En cambio, bajo el amparo de la Ley de Agua Limpia, la EPA solo inició catorce procedimientos en 1982, mientras que los grupos de ciudadanos notificaron ciento ocho demandas e iniciaron sesenta y dos procedimientos.

James llevó sesenta de esos casos y, cuando se ocupó de la empresa Gwaltney, en 1984, ya tenía un buen historial de éxitos.

Joseph Luter III trabajó en el matadero familiar de Smithfield cuando era adolescente y, aunque soñaba con estudiar Derecho, cambió de planes cuando, durante su primer año de carrera de administración de empresas, su padre falleció. Así, a los veintiséis años ya era presidente de Luter Packing Company, y en 1969 vendió el negocio familiar por veinte millones de dólares. En 1975 se hizo cargo de lo que ahora era Smithfield Food, y la empresa pasó de tener unas pérdidas de ocho millones a tener beneficios, pues Luter era un CEO realmente competente. «Podía recorrer una planta de procesamiento de cerdos y en treinta minutos decirte qué estaba bien, qué estaba mal y cómo solucionarlo —recordaba el analista de ventas Kenneth Gassman en una entrevista para Inside Business—. Una vez, Joe metió la mano en el cadáver de un cerdo para coger algo de carne y mostrarnos que esta tenía menos grasa. Yo solo intentaba no salir corriendo o vomitar por toda la sangre que había.»