9,99 €

Mehr erfahren.

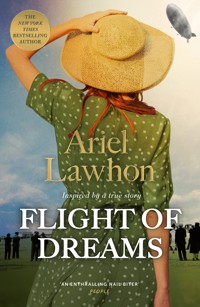

- Herausgeber: Adrian & Wimmelbuchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 1936 wird die Auslandskorrespondentin Nancy Wake in Paris Zeugin des Schreckens von Hitlers Aufstieg in Europa. Kaum hat Nancy den französischen Industriellen Henri Fiocca kennengelernt, sich in ihn verliebt und zugestimmt, ihn zu heiraten, fallen die Deutschen in Frankreich ein und zwingen sie, ihren ersten Decknamen anzunehmen. Die Gestapo nennt sie weiße Maus wegen ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, sich der Gefangennahme zu entziehen, wenn sie alliierte Soldaten über die Grenzen schmuggelt. Sie wird zu Hélène, als sie Frankreich verlässt, um bei einer Spezialeinheit in London eine Spionageausbildung zu absolvieren. Als sie nach Frankreich zurückkehrt, ist sie die tödliche Madame Andrée. Doch je näher Frankreich der Befreiung kommt, desto mehr rücken Nancy und die Menschen, die sie liebt, in den Fokus. Inspiriert von wahren Kriegsereignissen, ist Codename Hélène eine packende und bewegende Geschichte von außergewöhnlichem Mut, unerschütterlicher Entschlossenheit, bemerkenswerter Aufopferung - und dauerhafter Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dies ist ein fiktives Werk. Alle Ereignisse und Dialoge sowie alle Charaktere, mit Ausnahme einiger bekannter historischer und öffentlicher Persönlichkeiten, sind der Fantasie der Autorin entsprungen und nicht als real anzusehen. Wo reale historische und öffentliche Persönlichkeiten auftreten, sind viele der Situationen, Ereignisse und Dialoge, die diese Personen betreffen, frei erfunden und sollen weder tatsächliche Ereignisse darstellen noch den rein fiktiven Charakter des Werks verändern. Im Übrigen ist jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen rein zufällig.

ISBN: 978-3985853007

1. Auflage 2025

Copyright © 2020 by Ariel Lawhon

Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlicht in den Vereinigten Staaten unter dem Titel Code Name Hélène von Doubleday, einer Abteilung von Penguin Random House LLC, New York, und vertrieben in Kanada von Penguin Random House Canada Limited, Toronto.

Coverfoto © Mark Owen/Trevillion Images

Cover Design von Emily Mahon

Karte: Enrico Frehse / Phantasmal Image

Übersetzung: Henriette Ahrent

Satz deutsche Ausgabe: Catherine Strefford

Korrektorat: Annerose Sieck, Rena Ziehnert

© für die deutsche Ausgabe ADRIAN VERLAG

Adrian & Wimmelbuchverlag GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]

Alle Rechte vorbehalten

Printed 2025 in Germany

www.adrian-verlag.de

Für:Meinen Ehemann Ashley. Für immer. Und für alle Zeit.Außerdem,Sally Burgess, die mir drohte, wir könnten keine Freundinnen mehr sein,wenn ich diese Geschichte nicht als Nächstes schreiben würde.Und,Elisabeth, die den Traum wahr werden lässt.Jedes. Einzelne. Mal.

Der Krieg ist zu wichtig, um ihn den Generälen zu überlassen.

Französischer Premierminister Georges Clémenceau, 1917

NANCY GRACE AUGUSTA WAKE

Auch bekannt als

Die Kämpferin

»Madame Andrée«

Die Schmugglerin

»Lucienne Carlier«

Die Spionin

»Hélène«

Das Ziel

»The White Mouse«

TEIL EINS

Nancy Grace Augusta Wake

Die Macht des Blickes wurde in Liebesromanen so oft missbraucht, dass kaum noch jemand daran glaubt. Nur wenige Menschen wagen es heute noch zu sagen, dass zwei Wesen sich ineinander verliebten, nur weil sie sich angesehen haben. Und doch beginnt die Liebe in diesem Fall auf diese Weise, und nur auf diese Weise.

VICTOR HUGO, LES MISÉRABLES

Hélène

BENSON MILITÄRFLUGPLATZ, ENGLAND

29. Februar 1944

Ich bin unter vielen Namen bekannt.

Einige davon sind echt – bei meiner Geburt wurden mir allein vier gegeben –, aber die meisten sind sorgfältig konstruierte Personas, um mich durch Kontrollposten und über Grenzen zu bringen. Es sind Lügen, gekritzelt auf gefälschte Reisedokumente. Ordentlich in Regierungsakten getippt. Gestreut durch Fahndungsplakate. Meine Identität ist ein sich ständig veränderndes Etwas, das sich an jeweilige Notwendigkeiten anpasst.

Heute Nacht bin ich Hélène und ich kehre zurück nach Hause.

Es ist der 29. Februar. Schalttag. Die Ironie dessen ist mir nicht entgangen, denn ich bin im Begriff, zum ersten Mal aus einem Flugzeug zu springen. Gerade erst wurde ich wie ein ungeschickt verpacktes Paket in den Bauch des Liberator-Bombers gehoben. Unter meinem Overall trage ich Hosen, Bluse und Seidenstrümpfe, Blechhelm und britische Armeestiefel. Der Kamelhaarmantel und der Fallschirmrucksack tragen nicht dazu bei, das Ensemble zu verschönern. Aber das hier ist keine Modenschau und ich bin nicht da, um Freunde zu finden, also ist es mir gleichgültig, dass mich die Männer in diesem Flugzeug ansehen, als würde ich nicht hierhergehören. Außerdem habe ich einen Kater und fürchte, mich übergeben zu müssen.

Wir sind nur zu viert auf diesem Flug: ein Royal Air Force-Pilot, ein Dispatcher – »Hubert«, mein Partner für diese Mission – und ich selbst. Wahrlich eine wild zusammengewürfelte Truppe. Ich setze mich in den Jumpseat gegenüber von Hubert und wir beobachten mit Beklemmung, wie sich die Öffnung im Boden schließt. Es gibt ein Knirschen von Zahnrädern und das Klirren von Metall und dann sind wir eingeschlossen. Ich bereue die dritte Flasche Wein, die ich gestern Abend mit den Jungs geteilt habe, sehr. Die Kommandozentrale hatte die Mission um einen ganzen Tag verschoben, damit wir mehr Zeit hätten, uns alle wichtigen Details unserer Tarngeschichte einzuprägen, was bedeutete, dass wir zum zweiten Mal in Folge lautstark unseren bevorstehenden Aufbruch und wahrscheinlichen Tod feierten. Am Ende sangen wir aus voller Kehle »Blood on the Risers«, und jetzt bekomme ich dieses dumme Lied nicht mehr aus dem Kopf.

»Gory, gory what a helluva way to die …«, summe ich, nur um festzustellen, dass der Pilot mich amüsiert grinsend anstarrt. Ich zucke mit den Schultern. Es ist die Wahrheit. Dies wäre eine verdammt üble Art zu sterben. Jetzt ist es allerdings zu spät, denn alle vier Motoren erwachen mit einem wütenden Brüllen zum Leben.

Während die Maschine über den Flugplatz rollt, beginne ich zu zählen. Zehn. Zwanzig. Dreißig – meine Güte, wann wird dieses Ding jemals abheben? – vierzig. Und dann sackt mir der Magen ab, weil wir wie ein betrunkener Seevogel in die Luft schießen. Der Liberator steigt und rumpelt sich seinen Weg durch die tief hängenden Wolken über der englischen Landschaft, und er klingt dabei die ganze Zeit, als hätte jemand ein Pfund Schrauben in einen Fleischwolf geworfen.

Sobald wir über den Wolken sind und die Motoren endlich etwas gedämpfter dröhnen, schaut der Dispatcher mich an und ruft: »Witch?«

Unter normalen Umständen wäre ich beleidigt, aber Witch ist mein Codename für diesen Flug. Ich nicke zustimmend.

Er wendet sich wieder seinem Kontrollpult zu und funkt das Kommando an. »Witch an Bord« – eine Pause und dann ein Blick zu Hubert – »Pudding ebenfalls. Ungefähr zwei Stunden bis zum Absprung.«

Armer Kerl, es ist nicht seine Schuld. Ihm wurden weder unsere echten Codenamen noch gar unsere tatsächlichen Namen mitgeteilt. Kenntnis nur bei Bedarf und so weiter und so fort. Ich ziehe eine Grimasse in Huberts Richtung und er grinst. Wir hatten darüber gestritten, wer von uns den schlechteren Decknamen besaß. Meiner ist sexistisch, aber seiner ist dämlich, also einigten wir uns am Ende auf ein Unentschieden.

»Zumindest ist das Flugzeug beheizt«, sage ich, aber Hubert hat sich in seinen Klappsitz gesetzt, die Augen geschlossen und versucht zu schlafen. Sollte er mich hören, so lässt er es sich nicht anmerken. Hubert ist nicht das, was man einen guten Gesprächspartner nennen würde.

Meine Übelkeit wird schlimmer, während der Liberator immer höher hüpft. Und ich bin noch unentschlossen, ob ich mich jetzt oder später übergeben soll, als der Dispatcher sich in den Sprungsitz neben mich fallen lässt.

»Sie sehen gar nicht wie eine Hexe aus. Nennen sie Sie wirklich so?«, fragt er.

»Manchmal setzen sie ein B voran.«

Er ist Amerikaner aus Texas und daher ein Gentleman, also braucht er einen Moment, um zu begreifen, dass dies ein Witz war. »Meine Mama würde mir den Hals umdrehen, wenn ich eines der beiden Worte für eine Dame benutzte.«

»Seien Sie ganz beruhigt, ich wurde sehr selten beschuldigt, eine Dame zu sein«, sage ich mit einem Augenzwinkern, und ich bin noch nicht so lange verheiratet, dass ich es nicht genieße, ihn erröten zu sehen.

Der Dispatcher betrachtet mich etwas genauer und nimmt meine seltsame Kleidung in Augenschein. »Wir haben noch nie zuvor eine Frau abgeworfen.«

»Wir?«

Er nickt in Richtung des Piloten. »Wir machen diesen Flug drei- bis viermal pro Woche. Aber Sie sind das erste Mädchen, das wir je rausgeworfen haben.«

»Gewöhnen Sie sich daran, Tex. Nach mir kommen etwa zehn weitere.«

»Nun, ich hoffe, Sie werden das erreichen, was die Männer nicht geschafft haben.«

»Und das wäre?«

»Diesen Krieg zu Ende zu bringen. Ich will nach Hause.«

Er kehrt zu seinem Funkgerät zurück und ich versuche, eine bequeme Position zu finden. Leider gibt es so etwas wie Schlaf nicht, wenn man im Bauch eines Bombers hin- und herschaukelt und versucht, sich nicht zu übergeben. Ich bin soweit, dass ich mir schwöre, mit dem Alkohol Schluss zu machen. Oder zumindest eine längere Pause einzulegen. Es ist schließlich Krieg und ein Mädchen muss Trost finden, wo es kann.

Nach einigen Minuten des unbedingten Willens, meinen Magen zu beruhigen, landet etwas in meinem Schoß. Ich öffne die Augen und sehe eine braune Papiertüte. Darin ein Pressfleisch-Sandwich.

Himmel hilf mir.

Ich schaue auf und sehe unseren Piloten, der sich zur Hälfte aus dem Cockpit lehnt, mit einer Hand hält er den Steuerknüppel, mit der anderen streckt er mir eine Feldflasche entgegen.

»Hier!«, ruft er. »Trinken Sie das. Es wird helfen.«

»Das ist sehr freundlich, aber …«

»Kaffee ist das beste Mittel gegen Luftkrankheit«, sagt er und dann: »Trinken Sie. Sie sehen entsetzlich aus.«

Die Wahrheit ist, dass ich mich um einige Grade schlechter als schrecklich fühle, also schnalle ich mich ab und krabbele auf meinen Knien, um nach der Feldflasche zu greifen. Der Pilot ist groß und stämmig. Hat tiefe, ausdrucksvolle Augen. Ich stehe normalerweise nicht auf den Schnurrbart-Typ, aber seiner ist nett. Wäre ich nicht verkatert und verheiratet, fände ich ihn ziemlich attraktiv. Er schenkt mir ein amüsiertes Lächeln, und nachdem ich ihm die Feldflasche abgenommen und mich wieder gesetzt habe, wendet er sich erneut seinen Pflichten zu.

Der Kaffee ist heiß, schwarz und dick wie Teer. Ich trinke die Hälfte langsam wie Medizin und benutze den Rest, um das Sandwich hinunterzuspülen. Zumindest war er großzügig mit der Mayonnaise. Erst als ich fertig bin, mein Magen sich beruhigt hat und meine Ohren nicht mehr knacken, wird mir klar, dass er mir sein Abendessen geopfert hat.

Ich fege die Krümel von meinem Schoß und bemerke, dass der Dispatcher auf meine Kleidung starrt. Ich sehe lächerlich aus. Das weiß ich. Aber alles, was ich für die nächsten sechs Monate brauche, muss heute Nacht an meinem Körper nach Frankreich getragen werden. Und das geht nun einmal nicht, ohne obdachlos oder ein wenig geisteskrank zu erscheinen.

Schließlich schüttelt er verwirrt den Kopf, aber das bin ich gewohnt. Ich habe diese Wirkung auf Männer. Auf der anderen Seite schläft Hubert tief und fest, den Kopf zur Seite geneigt, schnarchend. Ich bin mir nicht sicher, was er unter seinem Overall trägt, aber ich würde wetten, dass es unauffällig und zivil ist. Vielleicht nicht so teuer wie meins, aber Hubert ist nicht der auffällige Typ. Er neigt eher zum stoischen Briten mit steifer Oberlippe. Aber sein Französisch ist ausgezeichnet, weshalb er bei dieser Mission dabei ist.

Ich schlafe nicht wirklich, aber ich finde mich schließlich mit dem Flug ab und eine Stunde später tippt mir der Dispatcher auf die Schulter.

»Wir sind noch dreißig Minuten vom Flugfeld entfernt. Aber bleiben Sie angeschnallt. Der Abstieg wird holprig.«

»Turbulenzen?«

»Nö. Die Deutschen schicken nur gerne ein paar Grüße, wenn wir über die Küste kommen.«

»Wollen Sie damit sagen, dass sie auf uns schießen werden?«

»Ja, Ma’am. Aber keine Sorge. Wir haben das schon hundertmal gemacht und wurden noch nie getroffen.«

Ich bin gerade dabei, Major Buckmaster gut hörbar zu verfluchen, weil er diese Information zurückgehalten hat, als der erste ohrenbetäubende Knall die Luft über uns zerreißt. Holprig ist in der Tat nicht das richtige Wort für das, was wir erleben. Ich hätte schrecklich gewählt. Darmzerfetzend. Möglicherweise tödlich. Der Liberator wird wie eine leere Bohnendose vom Feuer der Flugabwehrartillerie unter uns herumgeworfen – den Flak-Geschützen, wie unser Dispatcher sie nennt. Ich frage mich, ob mein Leben als Saboteurin vielleicht hier, fünfzehntausend Fuß über französischem Boden, ein abruptes Ende finden wird. Meine Schläfen pochen. Mein Magen verkrampft sich. Und feiner Schweiß tritt auf meine Stirn. Allerdings behalte ich mein Leben und das einzige, was ich verliere, ist mein Abendessen, direkt hier auf dem Boden des Flugzeugs. Unser Pilot ist alles andere als erfreut, dass ich sein Angebot von Kaffee und Spam-Sandwich in erheblich schlechterem Zustand zurückgegeben habe, als er es mir angeboten hat. Ich würde ihm meine aufrichtigste Entschuldigung aussprechen, aber ich bin zu beschäftigt damit, meinen Mund am Ärmel meines Overalls abzuwischen. Hubert, dank des Gewehrfeuers jetzt auch wach, schüttelt den Kopf, als hätte ich bereits meine erste wichtige Mission vermasselt.

»Hören Sie, wenn Sie das nicht machen wollen, können wir Sie zurückbringen«, sagt der Dispatcher und blickt auf die klumpige Pfütze zu meinen Füßen.

»Und den ganzen Unsinn noch einmal durchmachen? Zur Hölle damit. Bring mich einfach zum Abwurfpunkt und lass mich aus diesem verdammten Flugzeug raus.«

Schon bald haben wir den schlimmsten Teil des Flak-Feuers hinter uns und sinken in einem sanften, schnellen Gleitflug über einem dichten Wald. Ich sehe Lagerfeuer und ein seltsam blinkendes Licht, als der Stundenzeiger meiner Uhr auf ein Uhr morgens springt. Es sieht aus, als würden wir ins Höllenfeuer hinabsteigen, komplettiert mit einem Kontrollturm, der uns hineinführt.

»Was ist das?«, frage ich und zeige aus dem Fenster.

Der Dispatcher zuckt mit den Schultern. »Könnten eure Leute sein. Könnten die Deutschen sein. Wir wissen es nie so genau. Und wir bleiben nicht, um es herauszufinden. Das Ziel ist, nicht abgeschossen zu werden, verstehst du?«

»Nun, wenn es nicht die Deutschen sind, werden sie uns sicher kommen sehen. Jemand hat den ganzen verdammten Wald erleuchtet.«

Der SOE warnte uns, dass die Maquis notorisch nachlässig sind, wenn es um Sicherheit geht. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie unsere Ankunft ankündigen würden, indem sie die Abwurfzone wie einen Jahrmarkt beleuchten.

Hubert steht auf und befestigt ruhig die Reißleine seines Fallschirms an der Abwurfleine, die mit dem Flugzeug verbunden ist. Es gibt nicht genug Platz in der Abwurfzone, damit wir beide gleichzeitig sicher landen können, also wird er zuerst springen.

Wir rasen auf eine Lichtung eines nahen Hügels zu und fliegen nur vierhundert Fuß über den Baumwipfeln. Der Boden ist beunruhigend nah, und ich beginne, über eine Reihe von Dingen nachzudenken, rationale Dinge und weniger rationale Dinge: ob ich mich bei meiner Landung eventuell versehentlich mit den Revolvern erschieße, die in jeder Tasche meiner Hose stecken. Wie gewissenhaft sie meinen Fallschirm im Hauptquartier gepackt haben. Was Henri gerade tut. Ob ich genügend Vorräte mitgenommen habe, um meine nächste Periode zu überstehen. Ob Picon mich vermisst. Ob der teure BH, den ich trage, bis zum Ende meiner Mission halten wird. Was ich gegen die Blase tun soll, die sich an der Seite meines großen Zehs bildet. Ich gehe die auswendig gelernte Liste von Eisenbahnknotenpunkten, Brücken, unterirdischen Kabeln und Treibstoffdepots durch, die zerstört werden müssen, die Adressen der sicheren Häuser, zusammen mit Kontakten und Passwörtern und die Namen jedes Widerstandsführers, der in London bekannt ist. In meinem Gehirn ist bedeutend mehr versteckt als in meinem Rucksack oder meiner Handtasche. Daher die Zyankali-Pille, die im zweiten Knopf an der Manschette meines linken Ärmels versteckt ist. Ich frage mich flüchtig, ob ich gezwungen sein werde, diese Pille zu nehmen und wie Zyankali wohl schmeckt.

»T minus sechzig Sekunden«, ruft der Dispatcher zum Cockpit, und unser Pilot zeigt ihm den Daumen nach oben. Dann zieht er einen langen roten Hebel zu seiner Rechten. Die Öffnung, zehn Fuß von meinem Sitzplatz entfernt, beginnt sich mit einem Quietschen zu öffnen und kalte Luft strömt in den Liberator, zieht mir den Atem aus den Lungen. Einmal mehr bin ich dankbar für meinen lächerlichen, schweren Mantel.

Als die Luke vollständig geöffnet ist, dreht sich der Dispatcher zu uns um und beginnt mit dem Countdown. »Zwanzig Sekunden!«

Ich beobachte, wie Hubert mit äußerster Ruhe an der offenen Luke steht. Er ist schließlich ein Soldat. Luftsprünge sind für ihn nichts Neues. Während ich nur einen gemacht habe, damals in London, und auch nur aus einem Heißluftballon.

»Zehn Sekunden!«

Hubert geht in die Hocke, die Arme ausgebreitet, als wolle er über eine Hecke springen. Er zieht einmal an der Abwurfleine, um sicherzugehen, dass sie an seinem Fallschirm befestigt ist.

Und dann kommt der Countdown so schnell, dass ich die Worte kaum verstehen kann. »Fünf, vier, drei, zwei, eins. Spring!«

Hubert ist in der Nacht verschwunden und eine Sekunde später spannt sich die Abwurfleine. Sein Fallschirm hat sich geöffnet, und ich sehe, wie er sich unter uns wie ein Ballon aufbläht. Der Dispatcher starrt mich ungläubig an. »Warum hocken Sie einfach da? Los!«

»Warte!«

»Keine Zeit! Er ist draußen. Jetzt müssen Sie raus!«

Ich hebe eine Hand und halte sie vor sein Gesicht, während ich mich mit der anderen Hand abschnalle. Er murmelt Flüche, ich öffne meine Handtasche und durchsuche den Inhalt. Mein Lizzie-Arden-Lippenstift. Für einen Moment kümmere ich mich nicht um meine gefälschten Reisedokumente oder die eine Million französischen Francs, die ordentlich gestapelt darin liegen. Ich überprüfe auch nicht noch ein weiteres Mal, ob ich immer noch die Liste der Ziele habe, die, egal was passiert, verteilt werden müssen, sobald die alliierten Streitkräfte in Frankreich landen. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach diesem schlanken Röhrchen Mut. Victory Red. Die Farbe des Krieges, des Selbstvertrauens und der Freiheit. Endlich ertastet mein kleiner Finger das kühle, vertraute Metall und ich ziehe es aus meiner Handtasche, zusammen mit dem silbernen Puderdöschen, das Buckmaster mir zum Abschied geschenkt hat. Wir haben die Abwurfzone jetzt passiert und der Liberator dreht in einem trägen, rumpelnden Kreis zurück, aber ich trage sorgfältig den Lippenstift auf.

»Was zum Teufel machen Sie da?«, schreit der Dispatcher.

»Ich lege meine Rüstung an.«

Und plötzlich bin ich ruhig. Gefasst. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich bezweifle, dass unser Dispatcher sich bereit erklären wird, weitere Frauen in Kriegsgebieten abzuwerfen, denn er sieht regelrecht apoplektisch aus, als er mir dabei zusieht, wie ich aufstehe, den Lippenstift und das Puderdöschen zurück in meine Handtasche schiebe, mit den Lippen schmatze, die Handtasche in meinen Overall stecke und meinen Mantel gürte.

»Hey, Tex, hat sich schon mal jemand geweigert zu springen?«, frage ich.

So sehr er sich auch bemüht, er kann sich das Grinsen nicht verkneifen. »Nur ein Typ. Hat sich hingesetzt und wieder angeschnallt, sobald sich die Luke öffnete. Hat auf dem ganzen Rückflug kein Wort zu uns gesagt.«

»Typisch.« Ich trete zur Öffnung, befestige meine Reißleine an der Abwurfleine und überprüfe sie genau wie Hubert. »Danke fürs Mitnehmen.«

Die Abwurfzone ist wieder in Sicht. Gott weiß, wo Hubert da unten ist, also stehe ich am Rand der Öffnung und nehme all meinen Mut zusammen. Es ist nicht normal, sich aus rasenden Maschinen zu werfen. Es widerspricht dem grundlegendsten Überlebensinstinkt der Menschheit. Aber ich habe monatelang dafür trainiert – habe gewusst, dass es kommen würde. Außerdem ist mein Mann da unten irgendwo und ich werde nicht zu ihm gelangen, wenn ich nicht springe. Am Ende finde ich meine Stärke in genau diesem Gedanken; Henri, der auf mich wartet. Und jetzt bleibt keine Zeit mehr, um zu zögern, also nicke ich dem Dispatcher zu, nehme einen langen Atemzug durch die Nase und erinnere mich an das, was unser Ausbilder gesagt hat: Ellbogen anlegen, Beine zusammen. Dann trete ich aus dem Flugzeug und falle in die tiefe Nacht hinaus.

Dies hier ist vollkommen anders als der Sprung aus einem Ballon. Der Liberator ist mit einem letzten wütenden Brüllen verschwunden, und ich werde nicht wie damals von Stille begrüßt, sondern von einem ohrenbetäubenden Rauschen der Luft. Der Boden rast auf mich zu und meine Reißleine verfängt sich in der Abwurfleine. Es gibt einen heftigen Ruck, gefolgt von einem rippenbrechenden Zug, und ich stoße einen erstickten Atemzug aus, als sich die Gurte meines Fallschirmrucksacks über meiner Brust festziehen. Meine Beine schwingen vor mir aus wie die einer baumelnden Marionette. Dann schnelle ich für den Bruchteil einer Sekunde nach oben, als sich der längliche silberne Fallschirm aufbläht und meinen Fall verlangsamt. Erst dann bin ich von völliger Stille umgeben. Aber ich habe keine Zeit, sie zu genießen, denn die Baumwipfel sind weniger als fünfzig Fuß entfernt. Ich stürze auf ein dichtes Gehölz zu, dessen dunkle, kahle, knorrige Äste sich wie die Hände von Skeletten nach mir ausstrecken. Ich ziehe fest an meiner rechten Steuerleine und meine Beine schwingen weg, als sich der Fallschirm dreht, aber ich falle zu schnell, um den Bäumen ganz auszuweichen. Die linke Ecke meines Schirms verfängt sich im äußersten Ast einer riesigen Eiche – als hätte sie mich mit der Spitze ihres knochigen Fingers aus dem Himmel gepflückt – und ich werde fester in mein Geschirr gezogen. Das Geräusch, das ich von mir gebe, ist weder verständlich noch damenhaft. Und dann schwinge ich acht Fuß über dem Waldboden, versuche Atem zu holen, versuche mich zu orientieren, während sich meine Leinen entwirren und ich mich in einem trägen Kreis drehe. Norden. Süden. Osten. Westen. Unmöglich zu bestimmen zu dieser Nachtzeit. Ich zwinge mich zu warten, ruhig unter dem Baum zu baumeln. Ich kann diesen Sprung zum Boden schaffen, wenn ich vorsichtig bin, also ziehe ich an den Metallschlaufen meiner Gurte. Nichts. Ich versuche es erneut. Verdammt! Der Auslösemechanismus ist blockiert. Ich habe auch bei den nächsten drei Versuchen keinen Erfolg, also hänge ich da und überlege, wie ich das Messer erreichen kann, das an meinem Strumpfband befestigt ist – verborgen unter Mantel, Overall und Hose. Dann sehe ich das rote Glühen einer brennenden Zigarette im Schatten direkt unter mir. Sobald ich wieder zu Atem komme, kann ich den würzigen Geruch von brennendem Tabak riechen. Ich höre schwere Schritte, als sich jemand vorwärtsbewegt.

»Ich hoffe, alle Bäume in Frankreich tragen dieses Jahr so schöne Früchte«, sagt eine tiefe, männliche Stimme auf Französisch.

Frauen führen anders Krieg als Männer. Selten haben wir den Luxus von Kugeln und Bomben. Unsere Waffen sind scheinbar harmlos. Seidenstrümpfe und roter Lippenstift. Lachen. List. Die Fähigkeit, in Fremdsprachen zu fluchen und Blickkontakt zu halten, ohne zu zittern. Die bei Weitem wirksamste aller Waffen ist der Charme. Meiner Auffassung nach jedenfalls.

Also lache ich ihn an und antworte dann in seiner Sprache. »Genug von diesem französischen Bullshit. Hol mich runter.«

Ich bin über allen Maßen dankbar, sein Lachen zu hören. »Hubert hat mich vor deiner Zunge gewarnt.«

»Hat er das?«

»Oui. Er sagte, sie sei scharf genug, um Farbe abzubeizen.«

Er hat Hubert also gefunden. Freund nicht Feind. So hoffe ich zumindest. Man kann sich heutzutage nie wirklich sicher sein. Der Franzose ist ungefähr so groß wie ich, sehr gut aussehend und ziemlich dünn. Obwohl das auch an der Besatzungsdiät liegen könnte, statt an seiner genetischen Veranlagung. Jedenfalls klettert er den Baum hinauf, in einer abgetragenen Hose und einem Hemd mit Kragen. Mit einem kleinen Messer zwischen die Zähne geklemmt, erklimmt er den Ast über mir. Nichts an seiner Kleidung oder der Art, wie er sich bewegt, gibt einen Hinweis auf seine Identität. Er könnte durchaus auch ein deutscher Sympathisant sein, der im Begriff ist, mir die Kehle durchzuschneiden.

»Bereit?«, fragt er und setzt das Messer an das Seil, das an meinem Auslösemechanismus befestigt ist.

»Ja.«

Drei schnelle Sägebewegungen und ich falle mit gebeugten Knien zu Boden. Meine Stiefel sinken in den dicken Mulch, der den Waldboden bedeckt, aber ich bin unverletzt. Der Franzose ist immer noch auf dem Baum und zieht an meinem Fallschirm, während ich aus meinem Geschirr, Hut, Mantel und Overall schlüpfe.

Er zieht ihn schließlich frei und lässt ihn zu Boden schweben. Mir ist kalt, ich kann sehen, wie mein Atem dampft, aber ich weigere mich zu zittern oder meinen Mantel wieder anzuziehen.

»Hast du eine Schaufel?«, frage ich und starre zu ihm hoch.

Er sieht mich an, als hätte ich um einen Verlobungsring gebeten. »Wozu?«

»Um den Fallschirm zu vergraben.« Ich halte das Gurtzeug hoch, das ich gerade abgelegt habe. »Und das hier.«

Er lässt sich geschmeidig neben mir auf den Boden fallen, faltet sein Messer zusammen, steckt es in seine Tasche und lässt sich dann alle Zeit der Welt, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden. »Wir werden ihn nicht vergraben.«

»Ich habe strikte Anweisungen bekommen –«

»Stoff, der so weich ist? So durchsichtig?« Er schenkt mir einen dieser Blicke, für die seine Landsleute berühmt sind, und streichelt meinen Fallschirm. »Du wirst ihn später noch brauchen. Vertrau mir.«

Ich könnte versuchen, ihm das riesige Stück Nylon aus den Händen zu reißen, aber das würde nur Lärm verursachen und wir haben bis jetzt schon genug Lärm gemacht. Stattdessen beobachte ich, wie er ihn faltet. Erst als er ihn unter seinen Arm geklemmt hat, nimmt sich dieser seltsame kleine Franzose endlich die Zeit, mich zu mustern. Er betrachtet mich von oben bis unten. Meine roten Lippen, die schulterlangen schwarzen Haare; den teuren Mantel – jetzt gefaltet und über meinen Arm gelegt – die Louis-Vuitton-Handtasche, die in der Armbeuge baumelt. Er wandert weiter zu den Knöpfen, die vorne meine Bluse hinunterlaufen, dann zu meiner Hose, sein Blick verweilt schließlich auf meinen Füßen.

Dann kehrt sein Blick zu meinen Augen zurück. »Wie kommt es, dass ausgerechnet du hier gelandet bist?«

Ich schenke ihm mein allerschönstes Lächeln. Das, das entwaffnen soll, denn noch bin ich nicht vollständig davon überzeugt, dass Hubert nicht irgendwo auf der anderen Seite der Hecke liegt, mit durchgeschnittener Kehle, und dieser Mann zur Miliz gehört.

»Das«, sage ich, »ist eine sehr lange Geschichte.«

Nancy Grace Augusta Wake

Acht Jahre zuvor

DER PONT ROYAL, PARIS

1936

Die Franzosen sind besser darin, tagsüber zu trinken. Wahrscheinlich haben sie mehr Übung, aber ich bin entschlossen zu lernen. Es ist gut, dass Stephanie bereits im Pont Royal auf mich wartet. Ich kann sie auf der Terrasse sehen, an unserem üblichen Tisch, ihren Arm hat sie auf dem verzierten Geländer abgelegt, zwischen zwei schlanken Fingern hält sie ein langstieliges Glas.

Ich eile über die Straße, betrete die Bar, sie ist überfüllt vom üblichen Klientel: Rudel von Tweedanzug tragenden Gallimards. Der Pont Royal ist dafür bekannt, die Redakteure, die bei Éditions Gallimard arbeiten, zu bewirten, sowie Journalisten aller anderen Tageszeitungen. Es ist ein ausgezeichneter Ort, um Kontakte zu knüpfen, und ein noch besserer Ort, um zu lauschen. Es ist noch nicht mal drei Uhr nachmittags, und jeder einzelne dieser Männer ist schon mit einem Glas Cognac beschäftigt, die Aschenbecher quellen über. Sie alle tragen dieses schlampige Lächeln, typisch für Männer, die früher Feierabend gemacht haben, um fernab vom Büro über die Arbeit zu reden. Ich schlängele mich zwischen den Tischen hindurch, schiebe mich durch Zigarrenrauchwolken und hinaus auf die Terrasse.

Auf dem Tisch steht ein leeres Glas, neben dem in Stephanies Hand. Ich staune, dass sie in den dreißig Minuten, die ich von meiner kleinen Wohnung in der Rue Sainte-Anne hierher brauche, bereits eine Runde Cocktails hatte.

»Tut mir leid, dass ich zu spät bin.« Ich lasse mich auf meinen Stuhl fallen und balanciere eine große Handtasche auf meinem Schoß. Ich schaue mich auf der Terrasse um und stelle fest, dass sie heute nicht hält, was sie verspricht. »Wo ist er?«, frage ich.

»Auf dem Weg.«

Stephanie lehnt sich über den Tisch, um einen leichten Kuss auf jede meiner Wangen zu hauchen. In Paris, als Tochter jugoslawischer Eltern geboren, ist sie sowohl durch und durch französisch als auch seltsam exotisch. Obwohl mit einem Spanier verheiratet, behielt sie ihren Mädchennamen. Das ist ein Punkt der Größe für sie, ein Rubikon, der nicht überschritten werden darf, ein Pfahl, der so tief in den Boden getrieben wurde, dass er nie herausgerissen werden kann. Natürlich bereitet es mir große Freude, sie zu provozieren.

»Bonjour, Madame Gonzales.«

Stephanie hebt das Glas an ihre Lippen. Es ist mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt, und eine Locke gezuckerter Zitronenschale steckt am Rand. Sie starrt mich an, während sie einen bedachten Schluck nimmt. Dann spuckt sie ihren Mädchennamen, zusammen mit einem Zitronenkern, aus. »Marsic.«

Erst jetzt bemerke ich, dass sie einen Earthquake trinkt, mit Abstand ihr liebster Cocktail und ein ziemlich starker noch dazu. Offensichtlich habe ich einiges aufzuholen.

Die Terrasse ist voll und ich recke den Hals, um nach dem Kellner zu sehen. Erst als ich ihn heranwinke, fällt mir auf, dass die Hälfte der Männer, die um uns herumsitzen, Stephanie anstarren. Keine Überraschung. Sie ist zweifellos schön, auf slawische Art, mit mandelförmigen blauen Augen in der Farbe von Hortensien und welligem blondem Haar. Aber es ist ihr Lächeln, mit dem sie sie bezaubert. Arme Narren. Bis wir gehen, wird sie sie dazu bringen, unsere gesamte Rechnung zu übernehmen.

»Ich kann nicht glauben, dass du so viel Alkohol auf nüchternen Magen trinkst«, sage ich neidisch. Ich selbst bin ›a two-pot screamer‹, hoffnungslos betrunken nach dem zweiten Drink.

»Ich war nervös.«

»Ich kenne dich seit drei Jahren und habe dich noch nie wegen irgendetwas nervös gesehen.«

»Nicht meinetwegen.« Sie verdreht die Augen. »Wegen dir. Wegen des Interviews. Es ist wichtig, non? Und außerdem bist du zu spät.«

Ich nicke bedeutungsvoll in Richtung meiner Handtasche. »Ich wäre früher hier gewesen, aber ich habe mich auf dem Weg Hals über Kopf verliebt und beschlossen, dass ich es sofort haben musste.« Der Kauf war sehr spontan, très Parisienne, und ich bin schockiert über mich selbst und rot vor Aufregung. »Wie auch immer, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der gespannte Nerven mit einem Earthquake beruhigt.«

»Dieser Drink ist Balsam für die Seele«, sagt sie und fährt mit der Kuppe eines Fingers an der gekräuselten Zitronenschale am Rand ihres Glases entlang. »Dieser stupide englische Name wird ihm nicht gerecht. Sag es auf Französisch. Mit dem richtigen Klang.«

Ohne Stephanie würde ich kein Wort Französisch können. Auch würde ich nicht wissen, wie man einen Schal trägt, eine Gitane raucht, Cognac trinkt oder Lippenstift aufträgt. Sie ist meine Lehrerin auf dem Weg, eine Pariserin zu werden, und ich bin ihre ergebene Schülerin.

»Gut. Tremblement de Terre.« Ich kann den leichten Twang in meiner Stimme hören, den australischen Akzent, den ich so angestrengt zu verbergen versuche, aber es klingt passabel. Ein Fremder auf der Straße würde verstehen, was ich gesagt habe.

»Viel besser, ma petite.« Stephanie klatscht in die Hände, als wäre ich ein Kind, das Ermutigung braucht. »Du machst dich ganz gut.«

»Ich lerne, dass der Schlüssel darin liegt, sich nicht mit all euren verdammten femininen und maskulinen Regeln abzumühen – all das le hier und la da – es geht mir einfach auf den Geist.«

Ich warte geduldig darauf, dass sie lacht oder antwortet, aber sie ist wie gebannt von etwas auf meinem Schoß. »Nancy«, flüstert sie, »warum bewegt sich deine Handtasche?«

»Oh!«

»Bitte sag mir, dass das kein Hund ist«, jammert sie, während ich den winzigen, struppigen Terrier aus meiner Tasche hebe. Seine Ohren sind spitz, sein Fell ist weiß, seine Augen sind schwarz, seine Zunge ist rosa. Er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Cartoon. Oder einem Münzbeutel.

»Sein Name ist Picon«, sage ich und lege eine Hand aufs Herz, »und ich glaube, er wird die große Liebe meines Lebens sein.«

Der kleine Hund leckt mein Handgelenk, als stimme er mir zu.

Stephanie ist entsetzt. »Warum war er in deiner Handasche?«

»In meine Hosentasche hätte er nicht gepasst.«

»Was ich meine ist, warum hast du ihn mitgebracht?«

»Nun, zum einen hat er Hunger. Und ich konnte ihn ja schlecht zu Hause lassen. Ich habe ihn erst vor einer halben Stunde gekauft.« Ich hebe den Ball aus flauschigem weißem Fell – kaum größer als meine Hand – und schmiege ihn in meine Halsbeuge. »Als ich vor einer Weile die Rue de Rivoli überquerte, hatte ich das seltsame Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Ich drehte mich um und da war er, im Schaufenster dieses kleinen Ladens, zwischen dem Schuster und dem Chocolatier – du weißt schon, wo die Straße abfällt und sich nach jedem Regen Pfützen sammeln. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er fühlt es auch. Ich konnte es in seinen Augen sehen.«

»Setz ihn runter. Er wird dich anpinkeln.«

»Picon würde das niemals tun!«

»Picon?«, sagt Stephanie. »Wie der Aperitif?«

»Genau. Und eines Tages werde ich ihm ein Weibchen besorgen und sie Grenadine nennen und sie werden glücklich sein bis an ihr Lebensende.«

Stephanie presst ihre Lippen zusammen und versucht, nicht zu lachen, also tue ich es für sie. Mein Lachen war schon immer überraschend, explosiv und laut. Sie schüttelt den Kopf. Stephanie nimmt mir mein Lachen übel. Gerade so, als hätte ich es eigens kreiiert, um ihre legendär umwerfende Anziehungskraft zu bedrohen. Sie ist zwar verheiratet – mit einem Mann, den wir Graf Gonzales nennen, weil keiner von uns seinen tatsächlichen Vornamen kennt –, aber irgendwie macht sie das nur noch attraktiver. Unerreichbar. Männer beachten mich kaum, wenn sie im Raum ist. Also werde ich mich für keinen meiner wenigen Vorteile entschuldigen.

»Was?«

»Es ist nicht fair, weißt du, dieses Lachen. Ich würde alles dafür geben. Sieh doch! Es hat dir schon wieder einen Bewunderer eingebracht.« Mit einer Neigung ihres Kinns deutet sie hinter mich und für einen kurzen Moment blitzt etwas in ihren Augen – Schalk oder vielleicht Eifersucht –, aber es ist verschwunden, bevor ich es identifizieren kann.

Zuerst denke ich, sie meint einen dieser lächerlich verklemmten Gallimards, also drehe ich mich um, um ihm einen bösen Blick zuzuwerfen. Aber statt eines wütenden Redakteurs erblicke ich einen gut aussehenden Mann mit einem schiefen Lächeln. Er sitzt am anderen Ende der Terrasse allein an einem Tisch, ein Weinglas in der Hand, und er starrt mich an.

»Oh, du meine Güte, schau nicht hin! Hast du denn gar nichts gelernt?«

Aber es ist zu spät. Dieser seltsame Mann hat mich gesehen. Also neige ich meinen Kopf zur Seite und erwidere unverfroren seinen Blick.

»Das ist Henri Fiocca«, sagt Stephanie, »der berüchtigtste Herzensbrecher in ganz Frankreich.«

»Nicht nur in Paris? Sondern in ganz Frankreich? Das ist wirklich eine Leistung.« Ich lache wieder, lauter, und seine Augen verengen sich neugierig. »Er ist zu hübsch, um Journalist zu sein«, sage ich und wende mich wieder Stephanie zu.

»Ist er auch nicht.«

»Was dann? Ein Model? Schauspieler? Niederer Adel wie dein Mann?«

»Er ist Industrieller.«

Ich kratze Picon hinter den Ohren. »Was alles Mögliche bedeuten könnte; von Dosennahrung bis Opiumhandel.«

»Er ist im Schiffbau tätig.«

»Klingt langweilig.«

»Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, ist lukrativ.«

»Und woher weißt du das?«

»Ich kenne diverse Geschichten über ihn. Er macht Geschäfte mit dem Grafen.« So bezeichnet sie ihren Mann immer – der Graf – nennt ihn nie bei seinem eigentlichen Namen. Durchaus mit Stolz, aber nie zärtlich.

»Monsieur Fiocca ist sehr attraktiv.«

»Oui. Aber er bedeutet Ärger.«

In all der Zeit, die ich Stephanie kenne, hat sie mich noch nie vor einem Mann gewarnt, und ich finde das ziemlich verdächtig. Ich will gerade fragen, was sie damit meint, als der Kellner endlich an unseren Tisch kommt.

»Qu’est-ce-que je peux vous servir?«

Es dauert einen Moment, aber ich antworte in etwas gebrochenem Französisch: »Vin rouge et une … äh … planche de charcuterie.« Ich werfe Stephanie einen fragenden Blick zu, um sicherzugehen, dass ich meine Bestellung richtig aufgegeben habe. Sie nickt, zufrieden mit ihrer Schülerin.

»Sonst noch etwas?«, fragt der Kellner, jetzt auf Englisch, um meinem gebrochenen Französisch entgegenzukommen. Er grinst Stephanie an. »Madame?«

»Ein Freund wird sich uns bald anschließen«, sagt Stephanie und deutet auf den leeren Platz neben sich. »Er wird ein Glas Château Barthès Rosé trinken.« Sie lächelt den Kellner an, und ich fürchte fast, er wird auf die Knie fallen und ihr einen Heiratsantrag machen. Der arme Mann stolpert wie benebelt davon.

»Wie hast du ihn gefunden?«, frage ich sie. »Jeder Journalist in der Stadt hat nach ihm gesucht, seit Milo dieses Bild veröffentlicht hat. Verdammt, wie hast du überhaupt seinen Namen herausgefunden?«

Vor zwei Wochen veröffentlichte mein Redakteur bei Hearst ein Foto eines unbekannten Mannes, mit angewinkelten Knien liegend, das Gesicht zum Himmel gerichtet, und auf das Kopfsteinpflaster des Alten Platzes in Wien blutend. Die Schlagzeile schrie: Terror in Wien! Und seitdem hat jeder Journalist in der Stadt nach einer Exklusivstory gesucht. Stephanie behauptet, sie für mich beschafft zu haben.

Sie zuckt mit den Schultern. »Der Graf hat Verbindungen.«

Das beantwortet nichts, und ich will gerade nachhaken, aber – verdammt sei er – unser Kellner ist zurück, in Rekordzeit, und tritt zwischen uns. Er hält ein Tablett in einer Hand und macht eine Show daraus, alles auf dem Tisch zu arrangieren, bevor er sich mit einer kleinen Verbeugung verabschiedet.

Der zarte Duft von frischem Brot, feinem Käse und gepökeltem Fleisch steigt vom Tisch auf. Das ist etwas, habe ich festgestellt, das es nur in Frankreich gibt. Das Essen riecht hier anders. Es ist durchdringend. Und es lässt mich mich fragen, ob ich mein Essen jemals wirklich gerochen habe. Der kleine Picon, der still und ruhig in meiner Armbeuge lag, beginnt zu zappeln und zu winseln, also nehme ich ein kleines Stück geschnittenen Schinken vom Teller und füttere ihn mit meinen Fingern.

Stephanie verzieht das Gesicht. Das ist der einzige Bereich, in dem sie sich auf ihr jugoslawisches Erbe beruft. Die Frau kann die französische Angewohnheit nicht ausstehen, Haustiere mit in die Öffentlichkeit zu nehmen. »Das ist ekelhaft«, sagt sie.

»Er hat Hunger.«

»Dann setz ihn runter und lass ihn vom Boden fressen. Wie einen anständigen Hund.«

Ich öffne den Mund, um zu protestieren, aber ein Champagnerglas erscheint wie von Zauberhand auf dem Tisch vor mir.

»Was ist das?« Ein anderer Kellner steht pflichtbewusst neben mir.

»Le soixante-quinze«, sagt er, »mit den Empfehlungen des Herrn in der Ecke.«

Der French 75. Es ist der Signature-Cocktail des Pont Royal und der teuerste Artikel auf der Getränkekarte. Ich wollte ihn schon immer mal probieren.

Cleverer Mann. Dieses Getränk ist eine Einladung – und eine elegante noch dazu. So wie ich Picon heute Nachmittag gespürt habe, kann ich fühlen, wie Henri Fiocca mich ansieht. Ich hebe das Champagnerglas und drehe mich, um ihn erneut zu betrachten. Ich nehme einen Schluck. Mein Mund ist sofort erfüllt von den hellen Noten von Gin, Zitrone und Champagner. Teuer. Oberste Regalware. Henri Fiocca lässt sich nicht lumpen. Die Bläschen kitzeln in meiner Nase, und ich kann nicht anders, als zu lächeln.

»Erzähl mir von ihm«, sage ich zu Stephanie, ohne meinen Blick von diesem anmutigen Fremden abzuwenden.

Sie kommt meiner Bitte nach. »Français. Offensichtlich. Ein gutes Stück älter als du, denke ich. Lass dich davon nicht abschrecken. Die Besten sind immer älter. Stammt aus einer wohlhabenden Familie aus Marseille. Berüchtigt bei den Frauen.«

Sie rezitiert diesen Lebenslauf, während ich einen weiteren anerkennenden Schluck nehme. Er hat dunkles, lockiges Haar, braune Augen, ein kantiges Kinn und die Art von Wangenknochen, die ein Mädchen vor Neid weinen lassen könnten. Breite Schultern. Er sitzt, also kann ich es nicht genau sagen, aber ich vermute, er ist ziemlich groß. Größer als ich zumindest, und das spricht definitiv für ihn. Ich hasse es absolut, flache Schuhe tragen zu müssen, nur weil ein Mann nicht den Anstand hatte, ein paar Zentimeter mehr zu wachsen.

Fiocca starrt zurück, wartend. Hoffnungsvoll. Geduldig. Und das überrascht mich, denn auf den ersten Blick hätte ich ihn für den Typ Mann gehalten, der gerne angreift. Aber nein, er lässt mich entscheiden. Und ich bin so sehr versucht. Noch ein Schluck, und ich schließe die Augen, um den wirbelnden Zitrusschaum auf meiner Zunge zu genießen. Ich bin gerade dabei aufzustehen und mich zu Fioccas Tisch zu begeben, als Stephanie meine Aufmerksamkeit einfordert.

»Nancy«, sagt sie, und es liegt eine Dringlichkeit in ihrer Stimme, die mich dazu bringt, mich ihr wieder ganz zuzuwenden.

»Was?«

Sie starrt auf die Tür, die zur Terrasse führt. Und – ha! – es besteht kein Zweifel an dem Mann, der dort steht. Der Graf hat ihn doch noch überredet zu kommen. Welche Rolle Stephanie selbst dabei gespielt hat, ist noch unklar. Sie könnte überzeugt oder verführt, erpresst oder bezaubert haben, ich traue ihr alles zu. Bei dieser unbegreiflichen, Wunder bewirkenden Frau kann man nie wissen.

»Er ist hier«, haucht sie, als könne sie es selbst kaum glauben.

Janos Lieberman weiß offensichtlich, wie man einen Auftritt hinlegt. Oder er ist einfach von Natur aus auffällig, sodass er nichts dafür tun muss, um Aufmerksamkeit zu erregen. Janos hat an und für sich kein einzigartiges Gesicht. Er hat ein angenehmes Äußeres, aber kein außergewöhnliches. Dunkles Haar. Dunkle Augen. Dunkle Stoppeln auf seinem ernsten Gesicht. Es ist seine gezackte rosa Narbe, die sich vom Ohrläppchen bis zum Augapfel zieht, die ihn unverkennbar macht. Eine Peitsche hat ihn bis auf den Knochen aufgeschlitzt und hätte ihm dabei fast das linke Auge herausgerissen. Selbst aus dieser Entfernung sind die Stichmarken noch sichtbar, kleine Krater in gleichmäßigen Abständen entlang seines Wangenknochens. Die Narbe erinnert an einen kaputten Reißverschluss, er wird für immer von ihrer Grausamkeit gezeichnet sein. Man kann nicht anders, als zu starren, wenn er auftaucht.

Stephanie ist schon auf den Beinen, auf halbem Weg zur Tür, noch bevor ich meine Gedanken sammeln kann. Und dann begrüßt sie ihn, küsst beide Wangen und führt ihn zu unserem Tisch, bevor die Gallimards zuschlagen können.

Das ist der Mann, den ich treffen wollte, nicht Henri Fiocca – so ansprechend er auch sein mag – also wende ich mich noch einmal dem Franzosen zu, hebe mein Glas und trinke den Rest dieses herrlichen French 75 in drei luxuriösen Schlucken. Ich nicke ihm höflich zu; danke und auf Wiedersehen.

Henri Fiocca hebt eine Augenbraue, dann seufzt er enttäuscht. Seine Schultern sinken herab, und ich finde das amüsant und ein bisschen traurig. Schade. Ich wende mich wieder dem Tisch zu, wo Stephanie und unser Gast nun vor mir stehen. Das hier ist wichtig. Ich schenke ihnen meine volle Aufmerksamkeit.

»Nancy«, sagt sie, fast zitternd vor Aufregung, »das ist Janos Lieberman.«

Er streckt seine Hand aus und ich ergreife sie gerne. Es ist eine imposante Hand, trocken und schwielig und seltsam kühl trotz des warmen Nachmittags. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sage ich.

Janos nimmt Platz, sagt aber nichts.

»Keine Sorge, ich habe ihn vor dir gewarnt.« Stephanie gibt mir dieses Lächeln, das entweder eine Entschuldigung oder eine Kriegserklärung sein könnte. Dann reicht sie ihm das Glas Rosé. »Hier, ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen etwas Wein zu bestellen.«

Es ist eine interessante Getränkewahl für einen Mann, aber nicht ohne Kalkül von Stephanies Seite. Männer sind wählerisch bei ihren Getränken. Und die meisten Menschen haben eine starke Präferenz zwischen Rot- oder Weißwein. Rosé am späten Nachmittag ist das Einfachste und Sicherste, was man für einen völlig Fremden bestellen kann.

Er nimmt es ohne Frage entgegen. »Danke.«

Stephanie positioniert sich zwischen den Gallimards und unserem Gast. Sie versucht, ihre Sicht zu stören, zu verhindern, dass sie seine Narbe studieren, aber die Hälfte der Männer auf dieser Terrasse hat ihn bereits erkannt. Es liegt ein Summen in der Luft. Sie wissen, dass er nicht nur einer der unzähligen Österreicher ist, die in diesem Jahr über die Grenze nach Frankreich geströmt sind, sondern vielmehr das Gesicht der Verfolgungsepidemie in Wien.

Hearst besteht darauf, dass ich Männer wie Janos in meinen Artikeln als »politische Flüchtlinge« bezeichne, aber die Wahrheit ist, sie sind Juden, die auf der Flucht sind. Dieser hier ganz besonders. Er hat diesen gehetzten Blick. Die Kleidung zerknittert vom Tragen. Die Nagelhaut wundgezupft. Er braucht eine Rasur. Verdammt, er braucht einen Freund. Es war Janos, der darauf bestand, dass wir uns an einem öffentlichen Ort treffen, und ich kann nicht sagen, dass ich ihm das übel nehme. Aber an der Art, wie seine Hände zittern, erkenne ich, dass er Angst hat zu sprechen. Die Gallimards wissen das auch. Einige starren mit unverhohlener Neugier. Andere verbergen kaum ihren Ekel, ihr Entsetzen. Viele versuchen, ihre Feindseligkeit hinter zusammengepressten Lippen und brennenden Zigarren zu verbergen. Es ist kein Wunder. Janos hat sich entschieden, seine Geschichte mit mir zu teilen, und sie haben allen Grund, mich darum zu beneiden.

»Sie kennen mich von diesem verdammten Foto«, sagt Janos mit stark österreichischem Akzent, als er einen Blick über die Terrasse wirft. Er legt selbstbewusst eine Hand an seine linke Wange. Ich erwarte, dass er bei der Berührung zusammenzuckt, aber das tut er nicht.

Janos hebt sein Glas vom Tisch und nimmt einen Schluck Wein, ich beobachte, wie sein Adamsapfel auf und ab hüpft. Es lässt ihn verletzlich wirken. Exponiert. Wie ein Teenager, der versucht, mutiger zu sein, als er ist. Einen Moment später schüttelt er den Kopf. »Das war ein Fehler. Ich hätte nicht kommen sollen.«

Und genauso fühle ich, wie mir meine Geschichte entgleitet. Ich tue das Erste, was mir in den Sinn kommt. »Sehen Sie mich an«, fordere ich ihn auf.

Er tut es.

Ich lege die Spitze meines Zeigefingers auf seine Narbe. Meine Berührung ist neugierig, nicht verführerisch, wie ein Arzt, der eine Wunde untersucht, und ich halte die ganze Zeit über seinen Blick. »Wer hat Ihnen das angetan?«

»Die Braunhemden.«

»Und wer hat dieses Foto gemacht?«

Janos erschaudert, als ob das Stück in ihm, das alles zusammenhält, sich gelöst hätte. »Es spielt keine Rolle. Er ist jetzt tot.«

Instinktiv lehne ich mich dieser Öffnung entgegen, die er geschaffen hat. Hier sitzt meine Geschichte und ich bin entschlossen, sie einzufangen, während sie von seinen Lippen fällt. Ich kann sehen, wie er seine Lungen füllt, Mut sammelt, und ich wende mich nicht ab, nicht als er sich wappnet, nicht einmal, als einer der Gallimards hinter mir eine derbe Bemerkung macht.

»Bitte«, sage ich. »Erzählen Sie mir, was in Wien passiert ist.«

* * *

Henri

Verdammt.

Er mag, wie sie lacht.

Er mag auch den Rest, aber es ist ihr Lachen, das ihn mit einem Fuß auf der Straße und einem auf dem Bordstein stehen lässt. Er starrt hinauf zur Terrasse, wo sie mit ihren Freunden sitzt. Niemand könnte ihm vorwerfen, dass er eine ganze Stunde wartet, in der Hoffnung, sie würde ihre Meinung ändern und seine Gesellschaft doch noch akzeptieren. Henri wartet, bis er sich endgültig wie ein Narr fühlt und beschließt dann, zu gehen. Aber jetzt fängt sie wieder damit an, den Kopf zurückgeworfen, die Augen zusammengekniffen, die Handfläche flach auf ihr Herz gelegt, diesen kleinen Hund auf ihrem Schoß, lachend, als hätte sie einen endlosen Vorrat, als wäre Lachen etwas, das man verschwenden kann, achtlos auf die Straße streuen. Es erfüllt die Luft – reich und lustvoll – und er würde zurückgehen und ihr noch einen Drink ausgeben, würde es nur etwas nützen. Aber nein. Er hat es angeboten, und sie hat abgelehnt. Er möchte gerne glauben, dass da Bedauern in ihrem Blick war. Vielleicht redet er sich das aber auch nur ein. Trotzdem zögert Henri, und sie muss es spüren, denn diese bezaubernde Frau dreht sich um und entdeckt ihn, wie er hier an der Ecke wartet.

Er nickt einmal, verlegen.

Sie lächelt wieder und in dem Moment, bevor sie sich zu ihren Freunden zurückwendet, verengen sich diese blassen, schelmischen Augen und er sieht etwas in ihnen aufblitzen.

Neugier.

Aber ein Blinzeln genügt, um die Verbindung wieder zu kappen, und schon ist seine Chance vertan. Sie sieht weg und er geht endgültig.

Verdammt.

* * *

WIEN

Stephansplatz

»Wonach suchen wir?«, fragt Frank Gilmore, als wir uns durch ein Gewirr von Fahrzeugen einen Weg bahnen, die vor Wiens berühmtem Stephansplatz zum Stehen gekommen sind. Ich blicke nach oben, zu den großen, gotischen Türmen des Stephansdoms und dränge dann vorwärts, zielstrebig. Janos sagte, es sei in der Nähe dieser Kathedrale passiert, dem Ort, an dem Mozart und viele der Habsburger geheiratet haben. Eine so gewalttätige Handlung an einem so heiligen Ort.

»Einen Mann mit einer Peitsche«, sage ich über meine Schulter.

Seine Beine sind länger als meine und er holt schnell auf. »Nancy, bist du sicher –«

»Es war eine lange Zugfahrt, Frank. Wenn du aussteigen wolltest, hättest du das vor zwölf Stunden tun sollen.«

»Und die Chance für einen romantischen Ausflug mit Nancy Wake verpassen? Niemals!«

Ich schnaufe. »Das hier ist kein Date.«

»Es könnte eines sein.« In Franks Augen liegt Lachen, als er mir zuzwinkert. »Ich bin für romantische Gleichberechtigung.«

»Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, ist unverbesserlich.«

Langgliedrig. Sommersprossig. Auffällige Zähne. Haare in der Farbe alter Kartoffeln. Frank Gilmore ist eine Karikatur seiner selbst. Die Kombination seiner körperlichen Attribute lässt einen denken, er hätte rothaarig sein sollen, ist aber im Genpool in die falsche Richtung geschwommen. Ich habe immer den Verdacht gehabt, dass er darüber ein bisschen enttäuscht ist. Ich denke, er hätte dieses rothaarige Abzeichen mit Stolz getragen. Ungeachtet dessen ist Frank einer der besten Fotografen in Paris. Ich habe ihn mitgebracht, weil er furchtlos ist. Gerüchten zufolge hing er einmal kopfüber von den Trägern der Pont de Passy, nur um ein Bild von König George zu machen, als dieser mit seiner königlichen Jacht, der Britannia, darunter durchfuhr. Es stellte sich heraus, dass George unter einem Baldachin ein Nickerchen hielt und auf dem Foto nur seine geschwollenen Füße zu sehen waren. Es wurde nie veröffentlicht, aber Frank wurde zur Legende. Der Abzug hängt jetzt über der Toilette in seiner Wohnung. Frank sagt, es bringt ihn jedes Mal zum Lachen, wenn er das Klo benutzt. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich ihn liebenswert finde.

Wie ich arbeitet Frank freiberuflich. Und wenn ich etwas gelernt habe, seit ich mich auf die Liste bei Hearst geblufft habe, dann, dass wir Aasgeier der Verlagswelt zusammenhalten müssen. Er zögerte nicht, als ich ihn gestern anrief, um dieses Abenteuer vorzuschlagen.

Nach ein paar Minuten, in denen wir uns durch den Verkehr und die Schaulustigen schlängeln, erreichen Frank und ich Wiens Alten Platz. Eine riesige Menschenmenge steht im Kreis vor dem Stephansdom und irgendwo in der Mitte schreit eine Frau.

Ich schaue Frank an und er nickt. Er hebt die Kamera von dem Riemen um seinen Hals und schlüpft rechts an mir vorbei in die Menge.

Ich bin durchschnittlich groß und durchschnittlich schwer, aber trotzdem brauche ich lange, um mich durch die Mauer aus Körpern zu drängen, um zu sehen, was los ist. Ich bin nicht die Art von Frau, die man als kantig bezeichnen würde, aber ich habe scharfe Ellbogen und setze sie ein, um mich zu der offenen Fläche zu manövrieren. Drei Dinge fallen mir sofort auf.

Das Feuer.

Die Braunhemden.

Und das Wasserrad.

Das Feuer brennt mitten auf dem Platz, fünfzig Fuß von den Stufen der Kathedrale entfernt, die Luft ist erfüllt von ranzigem Rauch, der das alte Kopfsteinpflaster schwarz färbt. Drumherum schlendern sieben Braunhemden mit Gewehren. Zwei weitere werfen den Inhalt aus einem der nahe gelegenen Geschäfte ins Feuer. Sie sind die Sturmabteilung, Hitlers private Armee, die Männer, die er mit an die Macht brachte, die Männer, die nur ihm allein Rechenschaft schuldig sind. Und hier sind sie nun und quälen die jüdischen Ladenbesitzer Wiens. Genau wie Janos berichtet hatte.

Nein, nicht quälen.

Foltern.

Eine alte Frau ist mit gespreizten Gliedmaßen an das massive Wasserrad gefesselt. Es rattert und klappert in einem großen, wellenförmigen Kreis über den Platz, auf jeder Seite von einem Braunhemd vorangeschoben. Sie drehen sie immer wieder im Kreis, während sie weint und schreit. Ihre langen, grau melierten Zöpfe schwingen hin und her über ihre Schultern, während ihr Schal neben ihr über den Boden schleift. Ich schäme mich zuzugeben, dass ich Janos nicht geglaubt habe. Nicht wirklich. Seine Geschichte schien so ungeheuerlich, so unglaublich, vor zwei Nächten im Pont Royal.

Er muss gewusst haben, wie schwer es für jemanden wie mich sein würde, es wirklich zu verstehen. Und ich denke, er muss Mitleid mit meiner Unwissenheit gehabt haben, als wir dort warm und satt und zufrieden saßen. Für mich war dies eine Geschichte, der es nachzugehen galt. Aber für Janos war es ein Albtraum, dem es zu entkommen galt.

»Geh an einem Freitagnachmittag zum Alten Platz in Wien«, sagte er. »Sie beginnen ihre Spektakel gerne ein paar Stunden vor Beginn des Schabbat. Es wird jede Woche schlimmer.«

Schließlich kommt das Wasserrad zum Stillstand, und ich bin wie erstarrt, bewegungsunfähig, als ein Braunhemd vortritt. Er sieht aus wie die Art von Mann, über den man als Kind gelacht hat, gnadenlos gehänselt, als ob er aus Ersatzteilen zusammengesetzt und in Eile zusammengebaut wurde. Großer Kopf auf schmalen Schultern. Spärliches Haar aus einer hohen Stirn gekämmt. Augenbrauen so dick und schwarz, als wären sie von der unbeholfenen Hand eines Kindes mit Kohle gezeichnet worden. Lippenloser Mund. Eingefallene Augen mit dunklen Ringen darunter. Riesige Ohren mit langen Läppchen, die direkt in die Seiten seines Halses übergehen. Der Rest von ihm ist unter dieser braunen Uniform und diesen hohen braunen Stiefeln verborgen, sodass ich seine Größe oder Stärke nicht erraten kann. Aber in seiner Hand hält er eine Peitsche, und ich weiß, dass dies der Mann ist, den ich gesucht habe.

Er geht auf das Wasserrad und die daran gefesselte Frau zu. Ich erwarte irgendeine Rede, irgendein bisschen Pomp und Umstand. Zumindest eine Warnung. Aber nein, er greift einfach an. Ich höre die Peitsche, bevor ich den Schlag sehe. Es gibt einen einzelnen Knall, wie der Klang von brechendem Gestein, und dann öffnet sich ein roter Streifen quer über den Rücken der alten Frau, zerreißt ihr Kleid diagonal, zerreißt die Luft mit ihren Schreien.

Der Mann hat jetzt seinen Rhythmus gefunden und er schlägt erneut zu. Dann wieder. Und wieder.

Knall.

Knall.

Knall.

Vier rote Striemen auf ihrem Rücken. Es rauscht in meinen Ohren und steigt in meinem Magen auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich stehe als stiller, entsetzter Zeuge da, zusammen mit jeder anderen Person auf dem Platz. Zwei Braunhemden halten das Rad noch aufrecht, aber die anderen gehen vor der Menge auf und ab, Gewehre erhoben und bereit, wartend, hoffend, dass jemand eingreifen wird. Sie sind begierig auf eine Gelegenheit zu schießen.

Der Mann mit der Peitsche beginnt zu schreien, die Luft zur Betonung knallend. »Juden Verboten! Juden Verboten! Juden Verboten!«

Juden verboten.

Juden verboten.

Juden verboten.

Neben mir gibt es ein scharfes Einatmen, aber ich drehe mich nicht um, um nachzusehen. Ich zwinge mich, still zu sein, stattdessen zu lauschen. Und ich höre die Wahrheit. Die meisten Ladenbesitzer auf diesem Platz sind jüdisch. Man wird sie alle vertreiben oder Schlimmeres. Sie sind nicht willkommen. Diese Tatsache steht quer über den Platz geschrieben, in roter Farbe, jetzt, da mir die Augen geöffnet wurden, jetzt, da ich über dieses Rad hinausblicke. Über die Hälfte der Schaufenster Tropfen von roter Farbe, Juden ist darauf geschmiert, schlampige, hasserfüllte Kritzeleien.

Die beiden Soldaten neben dem Rad machen eine letzte halbe Drehung und lassen die Frau kopfüber hängen, schwer atmend, den Körper steif, für einen weiteren Schlag gewappnet. Ihr Kleid ist um ihre Taille heruntergerutscht, und ihre zusammengeknüllte, zerrissene Unterwäsche ist vor der Menge zur Schau gestellt. Es reicht nicht, dass sie sie verletzt haben, sie wollen sie auch noch demütigen. Wir alle können die blasse Haut ihrer Schenkel sehen, das Zittern ihrer Muskeln und die blauen, knotigen Venen, die sich in Bündeln an ihren Kniekehlen sammeln.

»Juden Verboten«, sagt der Mann laut und deutlich ein letztes Mal.

»Wer ist das?«, frage ich den Ladenbesitzer neben mir, ohne meinen Blick von dem befehlshabenden Braunhemd abzuwenden. Ich bete, dass dieser Fremde genug Englisch versteht, um mich zu verstehen, und ich nehme mir vor, die Grundlagen meines Deutsch aufzufrischen.

»Obersturmführer Wolff.«

»Obersturmführer?« Die germanischen Sprachen sind mir ein Rätsel, alles harte Kanten und raue Grunzlaute. Ich weiß nicht, was dieses Wort bedeutet.

Er spuckt auf das Kopfsteinpflaster. »Nazi.«

Oh. Oh.

Langsam und vorsichtig ziehe ich meinen Notizblock und Stift aus meiner Rocktasche und beginne zu schreiben. Es ist das einzige, was ich tun kann. Ich schreibe, weil ich befürchte, die Einzelheiten zu vergessen und mich nur an den Schrecken zu erinnern. Ich schreibe Details. Braunhemden. Peitschen. Wasserräder. Ich schreibe über rote Farbe und rote Striemen. Ich schreibe Namen und Ränge auf, so gut ich sie erinnern und buchstabieren kann. Ich schreibe, ohne je auf meinen Notizblock zu schauen, weil das zu auffällig wäre. Ich lasse meine Hand hastig über die Seite fliegen, suche nach Frank und bete, dass er das Grauen auf Film festgehalten hat. Ich scanne jedes Gesicht, suche nach seinem kurzgeschorenen Kartoffelkopf.

Der Platz ist jetzt still, und das ist es, was Frank am Ende verrät. Aber nicht nur mir. Der Mann, den sie Wolff nennen, hört den Auslöser von Franks Kamera im selben Moment wie ich. Es ist ein unverwechselbares Geräusch in dieser totenstillen Luft. Frank, der versucht, ein letztes Foto zu machen.

Chunk. Click.

Es ist das Geräusch von Beweisen, die ans Licht kommen würden. Wolffs großer, runder Kopf folgt dem verräterischen Geräusch zum Eingang eines leeren Geschäfts, wo Frank Zuflucht gesucht hat. Er hockt auf der Schwelle, um einen besseren Winkel zu bekommen, sein ganzer Körper nach vorne gelehnt. Er ist der Letzte, der bemerkt, dass Wolff ihn entdeckt hat, und alles, woran ich denken kann ist, wie Janos mir erzählte, dass der Mann, der sein Foto gemacht hätte, tot sei.

Franks Name steigt in meiner Brust auf, rast auf meine Lippen zu, als er endlich die Kamera senkt. Er rappelt sich auf die Füße, seine Lippen bewegen sich hektisch, als würde er seine Optionen durchgehen. Kämpfen. Fliehen. Ohnmächtig werden.

Wolff greift nach der Peitsche und entrollt sie. Während er auf Frank zugeht, lässt er sie hinter sich auf dem Boden schleifen wie den Schwanz einer Ratte. Ich mag nicht romantisch an ihm interessiert sein, aber ich habe Frank nie mehr respektiert als in diesem Moment; weil er nicht zurückzuckt, nicht wegrennt, eine Faust ballt oder die Nerven verliert. Er umklammert die Kamera mit beiden Händen und drückt sie fest gegen seine Brust, wie ein Schild. Rücken gerade, Kiefer angespannt, trotziger Mund.

Frank wartet.

Ich kann fast sehen, wie er Wolffs Schritte zählt in den Sekunden, die es dauert, bis sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Keine Worte werden gewechselt. Keine Drohungen. Keine Gewalt. Wolff mustert Frank einfach von oben bis unten. Bemerkt den blassen Ton seiner Haut und die Sommersprossen, die über sein Gesicht verstreut sind wie Tinte auf Pergament. Und Wolff trifft eine Entscheidung über den Wert dieses einen Menschenlebens. Die Waage scheint zu Franks Gunsten auszuschlagen, denn Wolff streckt seine freie Hand aus und greift nach der Kamera. Frank umklammert sie fester, seine Knöchel werden weiß, als er sich anstrengt, sie festzuhalten. Nein. Sein ganzer Körper schreit das Wort, widersetzt sich.

Wolff hebt die Peitsche.

Und ich sehe es dort in Franks Augen, die Berechnung. Er kann nicht gleichzeitig seinen Griff um die Kamera behalten und die Peitsche abwehren. Er muss wählen. Wolff reißt erneut, und die Kamera wird Frank aus den Händen gerissen. Es ist, als würde ihm ein Körperteil abgerissen. Eine gewaltsame Trennung.

Eine schlangengleiche Invasion der Seele. Hass. Reiner und heiliger Hass. Das ist es, was ich fühle, als ich zusehe, wie Wolff sich von Frank abwendet, ohne ein Wort zu sprechen, und zum Scheiterhaufen stolziert. Die hohen, braunen Stiefel klacken auf den unebenen Steinen des Stephansplatzes. Er hebt die Kamera und dreht sich vor der Menge, als würde er ein Beweisstück vor einer Jury präsentieren. Er zeigt sie langsam jedem Augenpaar, das zuschaut. Und dann schleudert er sie mit aller Kraft zu Boden.

Franks Kamera zerschellt beim Aufprall und das Geräusch von brechendem Metall und zerspringendem Glas erfüllt den Platz. Wolff bückt sich und zieht das lange Band des Films aus seinem Fach und setzt es dem Licht aus. Er wirft den Film ins Feuer, wo er sich wie verbranntes Haar zusammenkrümmt, dann tritt er jedes verbleibende Stück in die Glut.

»Nein zu Kameras«, ruft Wolff, ein langer, spindeldürrer Finger auf das Feuer zeigend.

Ich bin so erschüttert von dem Anblick, wie die Kamera verbrennt, dass ich nicht bemerke, dass sich mir eines der Braunhemden nähert. Ich bekomme nicht mit, dass er die Hand ausstreckt und mir den Notizblock aus den Händen reißt. Ganz plötzlich ist er da und im nächsten Moment bleibe ich zurück, mit drei langen Papierschnitten am Zeigefinger meiner linken Hand. Ich spüre zuerst den Schnitt und dann die Wut.

Frank hingegen hat es gesehen, und er hat seine Kamera, seine Empörung vergessen und eilt auf mich zu. Er kennt mich gut. Und das ist auch gut so, denn ich fülle meine Lungen. Ich trete vor. Ich greife nach dem Notizbuch. Und dann bin ich vollständig von Frank Gilmores drahtigen Armen umschlungen. Er mag aussehen, als bestünde er nur aus Sehnen und Knochen, aber Frank ist gebaut wie ein Stahlseil. Einmal um mich geschlungen, ist er unbeweglich.

»Nicht«, zischt er in mein Ohr. »Es ist die Peitsche nicht wert.«

Ich kämpfe gegen die überraschende Stärke seines Griffs an. Ich will mein Notizbuch. Ich will Rache. Aber Frank hat recht. Wolff wird mich nicht verschonen, nur weil ich eine Frau bin. Die heutige Demonstration ist der Beweis dafür.

Franks Stimme sinkt zu einem Flüstern, kaum hörbar, in meinem linken Ohr. »Du vergisst nie etwas, Nancy«, sagt er. »Schreib deinen Artikel trotzdem.«

Wir stehen da, während unsere Habseligkeiten vom Feuer verzehrt werden, genau wie der Inhalt des Hutgeschäfts der gefolterten Frau. Die Luft ist dick vom Geruch brennender Wolle und Seide. Ein schöner Hut nach dem anderen wird in die Flammen geworfen, zuerst werden sie schwarz an den Rändern, dann fallen sie nach innen zusammen, und dann, mit einem kleinen Puff, verbrennen sie. Als wären sie von Empörung zum Schweigen gebracht.