9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Jorge Alturo, Kommissar aus Teneriffa, ist schüchtern bei Frauen, im Dienst korrekt und hat einen empfindlichen Magen. Schlendrian kann er nicht leiden. Sein Spitzname: El Topo, der Maulwurf. Da wird er wegen des Mordes an einem alten Mann auf die kleine Nachbarinsel La Gomera beordert, wo sich alles um Gemütlichkeit und scharfes Essen dreht. Als sein Wagen explodiert, bleibt ihm nichts übrig, als im rostzerfressenen Kleinbus eines deutschen Alt-Aussteigers über die Insel zu holpern. Schnell merkt er, dass die Einheimischen eine Menge vertuschen – zum Beispiel das spurlose Verschwinden eines Hippie-Mädchens in den 1980er Jahren. Obwohl El Topo um sein Leben fürchten muss, wühlt er sich durch das Dickicht der Spuren. Was ist damals auf La Gomera wirklich geschehen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Für meinen kleinen Hund TeddyZehn Jahre Liebe, Chaos und Krawall

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2025 dotbooks GmbH, Max-Joseph-Straße 7, 80333 Mü[email protected]/dotbooks/CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Osterstraße 19, 31785 [email protected] Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comSatz: CW Niemeyer Buchverlage GmbHEPub Produktion durch CW Niemeyer BuchverlageeISBN 978-3-8271-8744-4

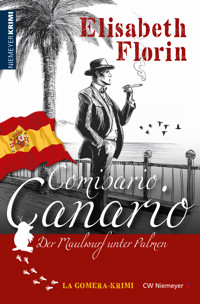

Elisabeth FlorinComisarioCanarioDer Maulwurf unter Palmen

Die letzte Minute

Der alte Mann hob den Kopf.

Am dunklen Nachthimmel waren Abertausende von Sternen zu sehen. Dort drüben leuchtete der hellste von ihnen – der Abendstern. Nicht weit davon Kastor und Pollux, die unzertrennlichen Brüder. Im Tode wieder vereint zogen die Söhne von Zeus gemeinsam ihre Bahnen.

Er lächelte. Irgendwann ...

So fühlte es sich also an, wenn die Zeit ablief. Noch atmete er. Spürte, wie sich seine Brust hob und senkte. Alles war wie immer. In weniger als einer Minute würde alles anders sein. Er würde fort sein. Die fünfundsiebzig Jahre seines Lebens schrumpften zu einem Punkt in der Ewigkeit.

Es war nicht so, wie die Leute sagten. Dass sich kurz vor dem Ende das ganze Leben noch einmal abspulte. Da war nur ein winziges Pochen in seiner Brust, wie das Ticken einer Uhr. Und ein bisschen Wehmut.

Er blickte ein letztes Mal auf den Ozean hinaus. Er war unruhig, kabbelig. Dumpf rollten die Wellen an den Strand und liefen in Schaumkräuseln vor seinen Füßen aus.

Ein paar Wolken zogen vom Meer herauf. Der Vollmond war verschwunden.

„Eine gute Nacht für einen Mord, das muss ich dir lassen“, sagte er.

Hinter ihm schnaufte jemand. „Es wäre besser gewesen, die Vergangenheit ruhen zu lassen.“

„Ich bereue nichts.“

Vor dem Schuss fielen noch ein paar Worte, aber der alte Mann hörte nicht mehr zu.

Montag. Lunes. Carlos

Wie immer, wenn er am Steuer saß, hatte Carlos den Arm auf das offene Wagenfenster gelegt. Ein lauer Septemberwind strich über seine Haut.

Jetzt war die beste Zeit. Eine Ahnung des Sommers lag noch in der Luft. Nachts wehte eine frische Brise von den Bergen.

Jedes Mal im Herbst überlegte Carlos, seine Bude in Pastrana zu kündigen. Auf der Rückbank seines VW-Busses war Platz genug zum Schlafen. Das hatte er früher, mit zwanzig, so gemacht. Er könnte sich wieder daran gewöhnen.

Touristen über die Insel zu kutschieren, war kein Job, der einen reich machte. Die dreihundertzwanzig Euro im Monat, die er an Miete zahlte, konnte er anderweitig gut gebrauchen. Aber im Jahr darauf, wenn der Juni in den Juli überging und auf La Gomera die Zeit der Sommerhitze begann, war er froh, dass er es nicht getan hatte.

Es war kurz nach sieben, und das Glühen am Horizont kündigte den Sonnenaufgang an. Auf La Gomera blinzelte man ein paarmal, und schon war es hell. Als würde irgendwer eine schwarze Folie an der Ecke packen und von der Insel ziehen.

Das Chassis des VW knirschte, als er scharf nach rechts in Richtung Tapahuga-Strand abbog. Jede Unebenheit vibrierte in Carlos’ Kopf. Die Nachwirkungen einer schlaflosen Nacht.

Lang würde es der Bus nicht mehr machen. Carlos seufzte. Es fiel ihm schwer, sich von dem rot-weiß lackierten Schrott auf vier Rädern zu trennen. Vor über dreißig Jahren hatte er den Bus einem Hippie abgekauft, der die Insel verließ und keine Verwendung mehr dafür hatte.

Seither war das Gefährt mit ihm durch dick und dünn gegangen.

Der Bus holperte über die sandige Piste entlang einer schmalen Allee von Dattelpalmen, die zum Meer hinunterführte.

Carlos hielt an und streckte die Hand nach einer Palme aus. Ihre Wurzeln schienen tief ins Erdinnere hinabzureichen. Wenn er einmal niedergeschlagen war, brauchte er nur einen der vernarbten Stämme zu berühren und zur üppigen Krone hinaufzuschauen, die leise im Wind rauschte, und schon fühlte er sich besser.

Zwischen einem gemauerten Unterstand, der in grauer Vorzeit eine Art Strandbar gewesen war, und einem alten Bananenlager brachte Carlos den Bus zum Stehen.

Er sah Chico schon von Weitem, wie er über den Kiesstrand rannte und auf ihn zuhielt. Seine riesigen Segelohren, die in keinem Verhältnis zu seinem schmächtigen Körper standen, flatterten im Wind.

Der Hund sprang an Carlos hoch und jaulte. Er war eine struppige Promenadenmischung und bestand nur aus Haut und Knochen. Wie alt, das wusste niemand.

Carlos hockte sich hin und kraulte die graue Schnauze. „Hallo, Kleiner. Hast du Hunger?“

Chico war einer der Gründe, warum er in aller Herrgottsfrühe hier rausgefahren war. Es konnte gut sein, dass Don Federico wieder vergessen hatte, seinen Hund zu füttern. Der Don war in letzter Zeit verdammt schusselig. Manchmal wusste der alte Mann nicht mal, wie spät es war, obwohl er eine Uhr um sein dürres Handgelenk trug.

Carlos langte zum Beifahrersitz hinüber und zog zwei Blechnäpfe, eine kleine Wasserflasche und eine Tüte Trockenfutter aus einem Jutebeutel.

Chico schenkte dem Fressen keine Beachtung. Er robbte von den Näpfen weg, hob den Kopf und heulte jämmerlich.

Carlos beobachtete ihn eine Weile. Schließlich richtete er sich auf. „Komm, Kleiner. Gehen wir zu deinem Herrchen.“

Wie auf Kommando setzte sich der Hund in Bewegung und verschwand zwischen den Überresten der Lagerhallen.

Plötzlich war Carlos, als ob jemand gerufen hätte. Aber die Brandung übertönte alle anderen Geräusche. Er musste sich geirrt haben.

Die Sonne war hinter einer Wolkenbank verschwunden, die vom Regenwald herunterzog. Das Meer hatte die Farbe dunkelblauer Tinte. Gischt spritzte von den schwarzen Felsen. Eine Windbö zerrte an Carlos’ Haaren. Niemand war zu sehen.

Unter einem prächtigen Lorbeerbaum stand ein einsamer Klappstuhl.

Er gehörte Don Federico. Hier saß der Alte jeden Abend, starrte aufs Meer hinaus und wartete, dass ihn jemand besuchen kam.

Wenn es in der Feuerstelle prasselte, war das ein Zeichen, dass der Don Gesellschaft hatte. Ein oder zwei Leute, manchmal auch mehr, die ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbrachten. Hin und wieder sogar der Bürgermeister.

Carlos wusste, dass der Don nie Jura studiert hatte, aber das war unwichtig. Der alte Mann kannte sich im spanischen Rechtssystem besser aus als so mancher Anwalt und Notar aus San Sebastián oder Santa Cruz de Tenerife.

In dem Elfhundert-Seelen-Ort Playa de Santiago gab es sowieso weder den einen noch den anderen. Don Federico war alles in einem, auch wenn ihm die offizielle Befugnis fehlte.

In jeder Behörde hatte er irgendeinen Bekannten. Er konnte immer irgendwen anrufen, wenn es Probleme gab, bei denen der Dienstweg nicht weiterhalf.

Doch mittlerweile brannte das Feuer neben seinem Sitzplatz am Meer immer seltener.

Das war kein Thema, über das man unten im Ort offen redete. Hin und wieder, wenn die alten Männer auf der Plaza del Carmen unter dem großen Lorbeerbaum saßen und Domino spielten, schnappte Carlos ein paar getuschelte Satzfetzen auf. Die Leute machten sich Sorgen um den Don.

Inzwischen konnte Carlos den Strand komplett einsehen. Der altersschwache Wohnwagen des Don stand an derselben Stelle wie immer – am anderen Ende, unter einem Felsabsturz.

Es rührte sich nichts. Der lange Streifen blendend weißer, vom Meer blank geputzter Steine lag einsam da.

Zögernd ging Carlos los. Er hatte Don Federico etwas vernachlässigt in letzter Zeit.

Da vorn war Chico. Der Hund hockte im seichten Wasser und bearbeitete etwas mit seiner Pfote.

Carlos blieb stehen. Chico ging nie ins Meer. Wenn die Wellen auf den Strand schwappten, wich er zurück und knurrte.

Im seichten Wasser, mit dem Gesicht nach unten, lag ein Mann. Die Hände waren nach vorne ausgestreckt, eine seltsam hilflose Geste, als hätte er sein Schicksal kommen sehen und sich ihm freiwillig ausgeliefert.

Die langen weißen Haare von Don Federico waren ausgebreitet wie der Kopfschmuck eines Häuptlings, und sie bewegten sich mit den Wellen sachte auf und ab. Auf dem Wasser schwammen rote Schlieren.

Carlos musste sich zwingen, hinzusehen. Im Hinterkopf von Don Federico klaffte ein kreisrundes Loch. Die Haare drum herum waren rot verklebt. Eine graue Masse sickerte aus der Wunde.

Wie ein Besessener zerrte Chico an einem Ärmel der ausgeblichenen Makramee-Jacke, die der Don anhatte.

Carlos watete hinüber. Als er den Arm aus Chicos Maul befreite, war der völlig steif. Er hob den Hund, der sich verzweifelt wehrte, aus dem Wasser. „Hör auf, Chico. Das macht ihn nicht wieder lebendig.“

Die Tür zum Wohnwagen stand offen, als hätte Don Federico nur einen kurzen Spaziergang über den Strand im Sinn gehabt.

Drinnen sah es wüst aus. Die bestickten Kissen, für die Don Federico eine Vorliebe gehabt hatte, waren zerfleddert. Jemand hatte die Füllung mit roher Gewalt herausgerissen. Die Überreste waren im Wohnwagen verstreut.

Das Einbauregal war leer. Auf dem Boden lagen Don Federicos Bücher. Hundertmal gelesen, jetzt abgestoßen und beschädigt. Da war sein Steppenwolf, der Buchrücken war gebrochen.

Carlos setzte sich auf die zerwühlte Pritsche und starrte hinüber zum Lehnstuhl. So hatten sie oft gesessen, nachdem das Feuer an der Strandbar erloschen war und Federicos Klienten gegangen waren. Niemand im Dorf hatte gewusst, dass sie sich trafen. Der Don umgab sich mit der Aura eines Einzelgängers, bei dem Geheimnisse sicher aufgehoben waren. Und Carlos hatte keine Lust, mit irgendwem über Don Federico zu reden.

Wenn sich Carlos mal wieder beschwerte, weil auf dieser Insel niemand Termine einhielt, sagte der Don milde: „Das bringt doch nichts, Junge. Die Leute auf La Gomera sind nun mal so. Dinge auf die lange Bank zu schieben, ist ihre Art, mit dem Leben klarzukommen. Niemand will, dass sich hier viel ändert, und wenn es sich partout nicht vermeiden lässt, dann eben im Kriechgang. Jetzt bist du so lange hier und hast das immer noch nicht begriffen?“

„Und wenn mich irgendwann mitten im Gesundheitszentrum der Schlag trifft, dann geht der Arzt seelenruhig mittagessen, weil das seine Art ist, mit dem Leben klarzukommen?“

Der Don lächelte. „Jetzt übertreib nicht. Du redest nur so daher, weil du Angst vor dem Altwerden hast.“

„Und wenn?“, hatte Carlos gesagt. „Altwerden ist was für Leute, die Kohle haben. Meine reicht nicht für einen Platz im Altersheim, wenn’s so weit ist.“

„Altersheim? Was willst du denn da? Hier auf der Insel ist der Himmel blau, fast das ganze Jahr. Die Sonne wärmt dir den Pelz. Und du hast das Meer, das deine müden Knochen kühlt. Bleib mir bloß mit den Ärzten weg. Die lassen dich nicht in Ruhe abtreten. Sie hängen dich an die Maschine, und du kannst nichts dagegen machen. Auf La Gomera behältst du deine Würde, bis zum Schluss.“

„Leb wohl, alter Freund“, flüsterte Carlos.

Er schnappte sich Chicos Leine, die mitten in dem Gewühl lag. Kurz überlegte er, ob er den Don aus dem Wasser ziehen sollte, aber dann ließ er es sein. Bis die Flut kam, würde es noch Stunden dauern.

Er machte sich auf den Rückweg.

An der Strandbar blieb er stehen. Er konnte unmöglich zusehen, wie Federicos Stuhl langsam verrottete.

Als Carlos ihn zusammenklappen wollte, erstarrte er. Unter dem Stuhl lag ein Taschenbuch. „Cien años de soledad“, von Gabriel García Márquez. Hundert Jahre Einsamkeit. Komischerweise glich es dem Exemplar, das er Don Federico vor Urzeiten geschenkt hatte. Das gezeichnete Cover im Fünfzigerjahre-Stil. Und da war eine Schutzhülle aus Plastik, genau wie die, die er selbst damals ...

Carlos bückte sich nach dem Buch und schlug die erste Seite auf. Da stand in einer krakeligen Teenagerschrift, was er schon geahnt hatte:

„Mir selbst zum 16. Geburtstag. Karl König, Berlin, 1986.“

Carlos sah sich um.

Er steckte den Schmöker in seinen Hosenbund und zog sein T-Shirt drüber.

Wieder im Bus, ließ sich Carlos in den Sitz sinken und starrte an die Decke.

In Playa de Santiago bestand die Polizei aus zwei Beamten der Guardia Civil, die einmal am Tag ihre Runde drehten, ein paar Falschparker verwarnten und anschließend mit den Leuten vom Ort ein Schwätzchen hielten und einen Kaffee tranken. Manchmal auch ein bisschen was Stärkeres.

Mit der Kriminalpolizei hatte Carlos das letzte Mal vor über dreißig Jahren zu tun gehabt. Keine Erfahrung, die er auffrischen wollte.

Aber dass der Don keines natürlichen Todes gestorben war, das konnte ein Blinder mit Krückstock sehen.

Chico war auf den Rücksitz gesprungen und hatte sich eingerollt. Kurze Zeit später waren leise Schnarchgeräusche zu hören.

Carlos hätte sich am liebsten dazugelegt, aber es wurde Zeit.

Er drehte den Zündschlüssel und sprach ein Gebet in Richtung Nirgendwo.

An den lieben Gott und ans Jenseits hatte der Don nicht geglaubt. Aber er hatte immer von einem Ort namens Nirgendwo geträumt, irgendwo da oben in den Wolken.

Hoffentlich war er jetzt dort.

Stotternd sprang der Motor an.

***

Die Tür von Mauras Büro im Centro de Salud, dem kleinen Gesundheitszentrum in Playa de Santiago, stand offen.

Carlos hockte sich auf die Treppe. Seine Beine machten plötzlich nicht mehr mit. Er fühlte sich elend.

In der Ferne war ein lauter Redeschwall zu hören. Dann Schritte, die sich näherten.

Maura stürmte über den Flur. Ihr weißer Kittel klaffte auf und erlaubte den Blick auf einen Furcht einflößenden Busen und Oberschenkel von gewaltigen Ausmaßen, die in rubinroten, hautengen Leggins steckten.

Sie warf Carlos einen unfreundlichen Blick zu. „Bist du unter die Landstreicher gegangen? Setz dich gefälligst auf einen Stuhl wie alle anderen!“

Carlos versuchte sich aufzurappeln.

„Ach du liebe Zeit“, rief Maura aus, als sie sein Gesicht sah. „Du bist ja kalkweiß, und deine Stirn ist tropfnass. Warte, ich helfe dir auf.“

Widerstandslos ließ sich Carlos von ihr ins Büro führen und auf einen Stuhl setzen.

„Hast du Schmerzen in der Brust? Ein Ziehen im linken Oberarm?“

„Nein, alles in Ordnung“, wehrte Carlos ab. „Mir war nur einen Moment ein bisschen übel. Aber das kommt bloß daher, dass ich ...“

„Gott sei Dank. Wir hatten heute Morgen bereits einen Herzinfarkt. Das reicht.“ Maura kramte in ihrem Medikamentenschrank. „Wahrscheinlich hast du was Schlechtes gegessen. Ich möchte nicht wissen, wie der Inhalt deines Kühlschranks aussieht.“ Ihre Miene war streng wie immer, aber Carlos wusste, dass das bloß ihr Panzer war, den sie sich zugelegt hatte. Maura Acosta war einer der gutherzigsten Menschen, die er kannte.

„Hier – drei Tage lang eine Tablette nach jedem Essen. Das müsste genügen, um deinen Magen aufzuräumen. Geht aufs Haus, aber häng’s nicht an die große Glocke.“

„Danke, das ist lieb von dir, aber ich bin nicht meinetwegen hier. Es geht um Don Federico“, war Carlos endlich in der Lage anzubringen. „Er liegt tot am Tapahuga-Strand.“

„Oh Mann. Dann hat er’s jetzt also überstanden.“ Mauras Stimme war so sanft wie selten. „War ja irgendwann zu erwarten.“

Carlos starrte sie an. „Was meinst du damit?“

„Nichts, das dich was angeht.“ Maura warf einen Blick auf das Barometer an der Wand. „Schon 28 Grad im Schatten. Der Don muss zu Enrique in den Kühlraum. Sonst verliert er die Fasson.“ Enrique war der örtliche Bestatter und Leichenbeschauer. Unter anderem.

„Enrique soll einen Termin im Krematorium machen. Keine Ahnung, wer dafür aufkommt, aber die Gemeinde wird bestimmt ...“

„Hör mir zu, Maura.“ Mit Mühe unterbrach Carlos ihren Redestrom. „Das war kein natürlicher Tod.“ Er räusperte sich, seine Kehle war wie zugeschnürt. Es aussprechen zu müssen, machte es noch schlimmer. „Der Don liegt mit dem Gesicht voran im Wasser, mit einem Loch im Hinterkopf.“

Maura schnüffelte. „Bist du betrunken?“

„Das wäre ich gern. Aber es sieht aus, als hätte ihm irgendein Schwein hinterrücks eine Kugel verpasst.“

Fassungslos starrte die Krankenschwester ihn an. „Jemand hat den Don – erschossen?“

Carlos nickte schwer.

Maura fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. „Was sollen wir jetzt machen?“

„Es hilft nichts, wir müssen die Polizei einschalten“, sagte Carlos.

Sie nickte langsam und griff zum Telefon, da streckte ein klein gewachsener Mann mit breitem Kreuz den Kopf ins Zimmer.

„Wir sind wieder da.“ Luca war Mitte fünfzig und einer der beiden Sanitäter des Gesundheitszentrums. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen. „Pipo wird es schaffen.“

„Echt?“ Maura ließ den Hörer fallen. „Da bin ich aber froh.“ Zu Carlos: „Pipo war der Herzinfarkt heute Morgen.“

Carlos kannte den Mann. Er war ein sanftmütiger alter Kerl, einer von denen, die den ganzen Tag auf der Plaza del Carmen Domino spielten.

Heute war kein Tag für alte Männer.

„Offenbar hatte er eine Glückssträhne gehabt, als es ihn erwischte“, sagte Maura mit schiefem Lächeln. „Das hat ihn wahrscheinlich zu sehr aufgeregt. Er hat selig gelächelt, als wir ihn einluden. Ich hab nicht geglaubt, dass er noch eine Chance hat.“

„So ist La Gomera“, sagte Luca. „Bei uns wird das Unwahrscheinliche wahr.“ Er stammte aus Italien und war immer am Geschichtenerzählen. „Es war so. Wir sind am Fahren, ich sitz hinten bei Pipo. Mein Kollege heizt den Berg hoch, als hätten wir Flügel. Die Kurve nach Jerduñe kannst du nur bloß mit Vierzig nehmen, sonst trägt’s dich über die Klippe. Dann kannst du ein letztes Gebet sprechen, bevor du unten im Barranco landest. Ich schrei wie immer: Alexis, du musst bremsen! Himmel noch mal, fahr langsamer! Und Alexis schreit von vorn wie immer: ‚Ruhe da hinten! Der Herrgott hat uns in der Hand!‘ Dann hat er sich übers Lenkrad gebeugt, ein Kreuz geschlagen – und noch mal Gas gegeben.“

Das Krankenhaus von La Gomera befand sich in der Hauptstadt San Sebastián, einem Hafenstädtchen im Osten der Insel – eine Dreiviertelstunde und ein Dutzend tiefer Schluchten von Playa de Santiago entfernt. Wer von einem Küstenort zum anderen wollte, musste sich am Steilhang entlang unzähliger Kurven hoch in den Urwald schrauben und wieder hinunter zum Meer.

„Eure Schutzengel haben wirklich den schwierigsten Job auf La Gomera“, sagte Maura. Auf Lucas verwittertem Gesicht breitete sich ein verwegenes Grinsen aus. Eine ganze Menge Leute verdankten der gewagten Fahrweise der beiden Sanitäter das Leben. Alexis war ein Naturtalent, sein Hintern war mit dem Sitz des Krankentransporters verwachsen. In seiner Brust schlug ein Benzinmotor. Luca hatte das Fahren in den engen Gassen von Sizilien gelernt.

„Heute Abend im La Chalana. Ihr seid wie immer eingeladen.“ Jedes Mal, wenn Alexis und Luca dem Tod ein Schnippchen schlugen, schmissen sie eine Runde. Oder auch zwei.

Maura starrte den Telefonhörer an, als überlegte sie, wieso der auf dem Schreibtisch lag. „Die Polizei. Luca, es ist was Furchtbares passiert.“

„Don Federico ist tot“, hakte Carlos ein.

Luca funkelte ihn böse an. „Hör auf damit. Über den Tod macht man keine Witze.“

Notgedrungen erzählte Carlos die Geschichte ein zweites Mal.

„Scheiße“, sagte Luca. Carlos wusste, dass Don Federico Luca wieder auf die Beine geholfen hatte. Der kleine Sizilianer war Ende der Achtzigerjahre als junger Mann auf La Gomera gestrandet, nachdem er mit seinem Restaurant in Gelsenkirchen pleite gegangen war.

„Wisst ihr, dass er mir Spanisch beigebracht hat?“

Maura warf Luca einen Blick zu, der so viel hieß wie: War keine Meisterleistung vom alten Don.

Luca richtete sich zu seiner vollen Größe von einsfünfundsechzig auf und verkündete: „Ich ruhe nicht, bis er gerächt ist.“

„Wenn ich’s getan hätte, ich würde schlottern vor Angst“, sagte Maura. „Ihr fahrt jetzt zum Tapahuga-Strand und sammelt Don Federico auf; mit einem Maximum an Respekt, wenn ich bitten darf. Dann bringt ihr ihn zu Enrique. Er soll ihn in den Kühlraum schieben, bis die Polizei kommt.“

„Wer ist überhaupt für so was zuständig?“, fragte Carlos. „Guardia Civil oder Policía Nacional? Meinst du, sie schicken uns einen Obermacker aus Teneriffa rüber?“

„Das werden wir ja sehen“, sagte Maura und zerrte an der Telefonschnur, als wollte sie irgendwem damit den Arm abbinden. „Ich ruf jetzt in unserer Polizeistation an. Die werden schon wissen, was zu tun ist. Macht, dass ihr Land gewinnt, ihr zwei.“

Dienstag. Martes.

Die Fähre rollte und schlingerte. Die See war rau an diesem Morgen. Aber der Benchijigua-Express, der zwischen Teneriffa und La Gomera verkehrte, fuhr bei fast jedem Wetter.

Der Kapitän auf der Brücke fluchte unterdrückt. Die steife Brise störte ihn nicht, die war er gewohnt. Was ihn nervte, waren die zu erwartenden Fragen von Passagieren der ersten Klasse. Sobald sich ein Lüftchen regte, machten sich die Gäste der „Clase Oro“, der „Goldklasse“ – so hieß die Lounge auf dem Oberdeck – Sorgen um ihre BMWs und Audis.

Er ließ den ersten Offizier übernehmen und ging hinunter aufs Passagierdeck, um es hinter sich zu bringen. Doch niemand sprach ihn an, als er am goldbraunen Tresen der „Clase Oro“ einen Milchkaffee bestellte.

Verwundert schaute er sich um. Die Goldklasse war fast leer, ein ungewohnter Anblick für einen Dienstagmorgen.

Um einen runden Tisch hatte sich eine Familie mit kleinen Kindern gruppiert, wahrscheinlich Touristen.

In einem Sessel am Fenster saß ein einzelner Mann Mitte vierzig im dunkelgrauen Anzug, einen gleichfarbigen Hut und eine Aktentasche auf dem Schoß. Das schwarze Haar und die Physiognomie verrieten den Spanier. Seine Haut war hell, und sein Teint sah aus, als miede er die Sonne. So, wie er gerade eine unsichtbare Staubfluse von seinem Hut entfernte, machte der Mann einen peniblen, fast überkorrekten Eindruck.

Zufrieden trank der Kapitän seinen Kaffee aus und wandte sich zum Gehen.

Hätte er über den Mann im dunklen Anzug nachgedacht, würde er ihn für einen Finanzbeamten oder vielleicht einen Steuerberater gehalten haben. Bestimmt nicht für das, was er in Wirklichkeit war.

Jorge Alturo – so hieß der Mann – war einer der besten Mordermittler Teneriffas. Sofern man ihn aufgrund seiner Kombinationsgabe beurteilte. In Gegenwart anderer Menschen fühlte er sich manchmal etwas hilflos; das war seine Achillesferse.

Jorge Alturo legte Hut und Aktentasche beiseite und trat auf das Deck hinaus. Direkt vor ihm erhob sich der mächtige Schornstein der Fähre. Hinter ihm streckte der Radarturm seine metallenen Finger in den wolkenlosen Himmel.

Die Luft war salzig, es roch nach Fisch und Seetang. Der Wind packte ihn, und er griff nach der Reling, um Halt zu finden. Unter ihm brodelte die See. Die Gewässer waren hier sehr tief, über zweitausend Meter. Vielen Leuten gefiel die Vorstellung. Ein bisschen Nervenkitzel, ein Hauch von Abenteuer.

Alturo war fester Boden unter den Füßen bedeutend lieber. Er wollte sich eine Zigarette anzünden, aber dann entdeckte er das Schild mit dem Rauchverbot und steckte die Schachtel weg.

In der Entfernung war ein dunkler Schemen zu erkennen, der aus dem Wasser aufstieg: La Gomera.

Alturo war einmal übers Wochenende dort gewesen.

Die kleine Insel war ihm ein wenig unheimlich. Da war diese Feuchtigkeit, beinahe Kühle, die oben in den Bergen in der Luft lag und auf der Haut prickelte, auch wenn unten im Tal weit höhere Temperaturen herrschten. Und dann die Stille im Regenwald, die eigentlich keine war.

Prompt hatte er sich verirrt und war stundenlang ziellos herumgelaufen. Die Einheimischen hatten den Kopf geschüttelt, als er ihnen hinterher sein Leid klagte. Überall gebe es Wegweiser.

Die hatte er wohl übersehen.

Mit Mühe tauchte Alturo aus der Erinnerung auf und straffte sich. Diesmal war er in offiziellem Auftrag hier.

Die Informationen, die er zu dem Fall erhalten hatte, waren mager. Ein Einheimischer war tot am Strand gefunden worden, offenbar erschossen. Wahrscheinlich Streitigkeiten, die eskaliert waren. Die Gomeros waren nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber wenn es einmal so weit war, konnten sie ganz schön hitzig werden – das war allgemein bekannt.

Alles in allem wohl ein Routinefall, der sich ohne Weiteres aufklären ließ.

Alturos Kollegen in Santa Cruz waren in Deckung gegangen, um dem Aufenthalt in der Provinz zu entkommen.

Er war als Einziger unverheiratet. „Wir sollten die anderen nicht von ihren Familien trennen, vor allem jetzt, vor den Feierlichkeiten zu Ehren von Christoph Kolumbus. Das verstehen Sie doch, Alturo?“, hatte der Chef gesagt.

Kolumbus, sicher. Im Juli wäre ihm sein Chef mit der Fiesta del Carmen gekommen, im August mit der Fiesta de la Virgen de Candelaria.

Wenn ein Fall auf den Tisch kam, der so aussah, als würde er keine Ehre einbringen, landete er bei Alturo. Am liebsten schickten sie ihn in die Provinz, möglichst weit weg von der Zentrale der Policía Nacional in Santa Cruz. Manchmal war der Fall doch komplizierter, als er auf den ersten Blick aussah. Das waren die Ermittlungen, die Jorge Alturo liebte.

Die Hafeneinfahrt war näher gerückt. Die schroffen Felsen der Steilküste waren deutlich zu erkennen. Möwen flatterten kreischend über seinen Kopf hinweg.

Jorge wandte sich ab und ging wieder hinein.

Sein Blick fiel auf die Familie am Nebentisch. Vermutlich Nordeuropäer, der rötlichen Haut nach. Ein Kind in einer Trage. Und ein etwa fünfjähriger Junge, das Gesicht übersät mit Sommersprossen.

Jorge lächelte, als er den Knirps beobachtete, wie er von einem Fenster zum anderen rannte und sich die Nase platt drückte. Wahrscheinlich hatten ihm seine Eltern erzählt, dass man zwischen den Inseln Tümmler und Grindwale zu sehen bekam. Manchmal sogar Orcas.

Aber heute war das Wetter zu stürmisch, um da draußen etwas zu erkennen.

Gischt spritzte am Fenster hoch. Das Schiff schwankte hin und her. Der Junge fiel zu Boden. Er verzog das Gesicht, schrie aber nicht. Tapferer Bursche.

Jorge hockte sich neben den Kleinen hin, der sich gerade aufrappelte.

„Da draußen sind gerade eine Menge Delfine, mein Junge“, sagte er auf Englisch.

Die Augen des Jungen leuchteten. „Wirklich?“

„Auf jeden Fall. Du kannst sie bloß momentan nicht sehen. Aber das Wichtigste ist ja, zu wissen, dass sie da sind. Sie können übers Wasser springen und mit Bällen spielen, hast du das gewusst?“

Der Kleine schüttelte den Kopf. Der fremde Mann war ihm wohl ein wenig unheimlich, denn auf einmal machte er kehrt und rannte davon.

Jorge sah ihm nach. Es wäre schön, selbst Kinder zu haben. Eins, oder vielleicht sogar zwei. Aber hierfür fehlte ihm bisher die Grundvoraussetzung – eine Frau.

Jorge musterte die Eltern, aber die beiden Erwachsenen waren zu sehr mit ihren Handys beschäftigt, um auf ihren Sprössling zu achten.

Mittlerweile sauste der Kleine kreuz und quer durch die Lounge, vorbei an steinernen Blumenkübeln, einem Chromgeländer und Barhockern, die in den Boden eingelassen waren und ziemlich massiv aussahen.

Jorge sah es kommen. Die Fähre schlingerte, der Kleine stürzte über eine Treppenstufe und fiel gegen das Geländer. Bevor sein Kopf auf einer der Streben aufschlug, war Jorge auf den Beinen und fing den Jungen auf.

Jetzt schrie der Kleine aus Leibeskräften. Die Eltern starrten feindselig herüber, als hätte Jorge dem Jungen etwas angetan. Er stellte ihn auf die Beine und führte ihn zum Tisch. „Sie sollten aufpassen.“

Er erwartete keinen Dank, und er bekam auch keinen.

***

Zwanzig Minuten später holperte Jorge mit seinem Wagen über die Rampe der Fähre hinaus auf den Kai.

Sein Blick streifte die Ansammlung bunter Häuser, die gegenüber dem Hafen am Steilhang klebten. Der Anblick war vermutlich nicht viel anders als vor fünfhundert Jahren, als Christoph Kolumbus von San Sebastián de La Gomera in den Atlantik hinaussegelte, um den Seeweg nach Indien zu finden.

Jorge Alturo passierte das kleine Fährterminal. Heute herrschte wenig Betrieb. Einmal im Jahr war das anders, im Dezember, wenn das härteste Ruderrennen der Welt in die Karibik startete.

Die sportliche Leistung nötigte Jorge hohen Respekt ab, aber bei der Vorstellung, in einer Nussschale aufs Meer hinauszufahren, überlief ihn ein Schauder. Zwischen La Gomera und Antigua lagen fünftausend Kilometer Atlantik. Tief. Sturmumtost. Gefährlich.

Die dunklen Eckquader des mittelalterlichen Wehrturms Torre del Conde glänzten in der Morgensonne. Auf dem Rasen spielten Hunde. Ein alter Mann ging in aller Seelenruhe über die Straße, ohne nach links und rechts zu schauen.

Jorge dachte an Santa Cruz, die geschäftige Hauptstadt von Teneriffa. Wohin man auch schaute, jedermann schien geradewegs auf sein Ziel zuzusteuern.

La Gomera war anders. Die Insel war ein vulkanischer Kegel mit schroffen, steil aufragenden Felszacken und tief eingeschnittenen Tälern. Jede Straße endete in einer Bucht. Es gab keine Autopista wie auf Teneriffa, die an der Küste entlangführte.

Auf La Gomera brauchte man Zeit. Sofort: Das war ein Fremdwort hier.

Jorge machte das nichts aus. Die Wahrheit herauszufinden, war auch ein Geduldsspiel.

Er passierte den Roque del Sombrero. Sein terrassierter, von einem riesigen, hutähnlichen Felsen gekrönter Bergrücken zeichnete sich gestochen scharf gegen den blauen Himmel ab.

Keuchend schraubte sich sein alter Toyota Corolla am Rand der tief eingeschnittenen Vera-Schlucht nach oben. Man hatte ihm wie immer kein Dienstfahrzeug bewilligt. Angeblich waren alle anderweitig im Einsatz.

Jorge bremste ab und fuhr auf einen kleinen, als Aussichtspunkt gekennzeichneten Parkplatz. Er öffnete die Motorhaube, um den Motor abkühlen zu lassen.

Tief unter ihm lag ein Palmenhain, mittendrin eine Ortschaft mit weißen Häusern. Nichts rührte sich. Die hohen Palmen sahen aus, als stünden sie schon tausend Jahre hier, langsam gen Himmel wachsend, majestätisch, unbeeindruckt vom Lauf der Zeit.

Er wusste, dass er als penibel galt, als jemand, der jeden Stein umdrehte. Seine Kollegen machten sich hinter seinem Rücken über ihn lustig und nannten ihn Prinzipienreiter und Erbsenzähler.

Einmal hatte er zufällig gehört, wie ihn sein Chef „topo“ genannt hatte – Maulwurf: „Lassen wir ihn irgendwo wühlen, wo er keinen Schaden anrichten kann.“

Das Bonmot wurde mit schallendem Gelächter quittiert. Jorge war traurig über das Verhalten seiner Kollegen, aber die Menschen ließen sich nun mal nicht ändern.

Gegen den Vergleich hatte er im Grunde nichts einzuwenden. Ein Maulwurf fand immer seinen Weg.

Als er weiterfahren wollte, protestierte das Getriebe des Toyota mit knirschenden Geräuschen, aber dann setzte sich der Wagen in Bewegung.

Von einer Minute auf die andere wurde die Sicht schlecht. Nebel war aufgekommen, der in Schwaden heranwallte. Plötzlich klatschten Regentropfen gegen das Autofenster.

Jorge blinzelte und nahm den Fuß vom Gas. Irgendeine Abzweigung musste er verpasst haben.

Direkt vor ihm schälte sich ein riesiger Felszapfen aus den Wolken. Jorge stieg auf die Bremse, und mit klopfendem Herzen wendete er den Wagen.

Da vorn war die Weggabelung. Ein verwittertes Straßenschild zeigte nach rechts.

Ab jetzt ging es in Kurven steil bergab. Neunhundert Höhenmeter tiefer, am Südufer der Insel, lag sein Ziel. Playa de Santiago.

***

Der Bestatter befand sich oberhalb des Ortskerns, neben einem kleinen Laden namens „Tienda Tagoror“. Jedenfalls behauptete das Google Maps.

Jorge erblickte das Plakat mit der Aufschrift „Tagoror“, die sich um eine Coca-Cola-Flasche rankte, als er um die letzte Kurve bog.

Der Parkplatz vor dem Laden war von einem grünen Bierlaster blockiert.

Jorge blieb nichts anderes übrig, als an der Straße zu parken. Vorsichtig manövrierte er seinen Wagen über eine tiefe Straßenrinne. An einer kleinen Kreuzung hing ein windschiefes Hinweisschild, das in Richtung Meer zeigte: „Tapahuga-Strand, 2 km“.

Vor ihm stand ein rostzerfressener rot-weißer VW-Bus.

Aus alter Gewohnheit inspizierte er den Bus.

Eine Prüfplakette des ITV fehlte. Jorge schnalzte missbilligend mit der Zunge.

Vor zwanzig Jahren, als junger Spund, hatte er bei der Verkehrspolizei angefangen. Heute konnte er die spanische Straßenverkehrsordnung immer noch im Schlaf hersagen.

Die Jahre vergingen, er war jetzt Mordermittler, aber im Grunde hatte sich nicht viel geändert.

Man musste eben Geduld haben.

Jetzt wartete erst einmal eine Leiche auf ihn.

Das Gebäude neben dem Laden war ein altes kanarisches Haus mit einem mächtigen hölzernen Türstock und kleinen Fenstern mit geschnitzten Fensterläden. Ein Firmenschild fehlte. Vermutlich, weil es unnötig war. Hier wurde man Kunde, ob man wollte oder nicht.

Neben der Tür blinkte eine goldene Klingel.

Jorge läutete. Wie von Zauberhand schwang die Tür auf und gab die Sicht frei auf einen dunklen Flur und eine Gestalt im Schatten, hochgewachsen und knöchern.

Jorge prallte zurück, doch er fasste sich schnell, als ein wenig Licht von draußen auf den Mann fiel.

Das war nicht Gevatter Tod persönlich, er sah ihm nur verflixt ähnlich.

***

Der Bestatter stellte sich als Enrique Enbaldo vor, alleiniger Inhaber der „Servicios Funerales“.

„Ich habe Sie schon vor einer Stunde erwartet, Comisario.“

„Nun ja ...“

Enbaldo führte Jorge den Flur entlang in eine zweckmäßig und modern eingerichtete Praxis.

Alles schien neu zu sein und glänzte vor Sauberkeit. Stahlschränke. Blitzende Instrumente auf einem Tablett. Eine Liege mit Gummiüberzug.

Durch die Fenster konnte Jorge die Bucht von Playa de Santiago sehen. Ein Felsen, der sich weit hinaus ins Meer schob, wie der lang gestreckte Kopf eines Krokodils. Eine Zeile ein- und zweistöckiger Häuser, die den Strand säumten. Ein Leuchtfeuer auf einer Mole, an der sich die Wellen brachen. Bunte Fischerboote dümpelten im Wasser.

Enbaldo lächelte. „Bei uns genießt jeder erstklassigen Meerblick, Comisario. Im Leben wie im Tod.“

Erst jetzt konnte Jorge den Bestatter richtig ins Auge fassen. Die Ähnlichkeit mit dem Sensenmann kam vor allem dadurch zustande, dass der Mann klapperdürr war. Und durch seine Zähne, die zu groß geraten waren und aussahen, als würde er ständig grinsen.

Seine Gesichtshaut war dunkler als die der meisten Canarios. Südamerikanischer Einschlag, vermutete Jorge. Das Alter des Mannes ließ sich schwer schätzen. Irgendwas zwischen fünfzig und sechzig. Ständig rieb er sich geschäftig die Hände, als wäre jede Leiche ein Projekt, das er vom Tisch kriegen musste. Seine tief liegenden Augen glitten über Jorge hinweg.

Jorge fröstelte. Draußen waren es um die dreißig Grad, aber die Servicios Funerales hatten ihre eigene Klimazone.

Er hörte ein Geräusch hinter sich und drehte sich um. Da stand ein halbwüchsiger Junge, Pickel im Gesicht, Rettungsring um die Hüfte, der Hosenboden hing auf Kniehöhe. „Dass ich das noch erleben darf“, sagte der Bestatter. „Du solltest längst hier sein.“

„Ich bin aufgehalten worden“, sagte der Junge mit altkluger Miene.

„Aha, aufgehalten. Von deiner X-Box? Oder war’s eine doppelte Portion Pommes auf der Plaza del Carmen?“ Enbaldo drehte sich zu Jorge um. „Darf ich vorstellen: Pablo, mein nichtsnutziger Praktikant.“

„Wie bitte?“ Jorge glaubte, sich verhört zu haben. „Das hier ist doch kein Platz für Kinder!“

„Ich bin vierzehn!“, sagte der Junge empört. Er holte einen Zahnstocher aus der Hosentasche, stocherte in seinem Mund herum und beäugte das Ergebnis mit Interesse. „Außerdem sind Tote krass spannend.“

„Spannend ist für dich einzig und allein, dass die sich nicht beschweren, wenn’s mal wieder länger dauert“, sagte Enbaldo. „Das gilt aber nicht für die Angehörigen, du Faulpelz. Und jetzt schieb deinen Hintern in die Kühlkammer und hol die Bahre raus.“

Jorge hörte, wie der Junge sich im Nebenraum zu schaffen machte. Es schepperte, irgendwas fiel zu Boden. Der Bestatter verdrehte die Augen. „Hoffentlich ist die Leiche noch an einem Stück. Aber was soll ich machen? Die Leute stehen nicht gerade Schlange für einen Aushilfsjob bei mir. Pablo hat Ferien, aber seine Mutter will, dass er irgendwas tut, anstatt zu futtern. In den Restaurants nehmen sie ihn nicht mehr. Wenn der kellnert, ist das Bier warm, bis es vom Tresen auf den Tisch kommt.“

Die Tür öffnete sich. Der Junge zwängte sich an der Bahre vorbei, dann blieb er stecken. Offenbar hatte er Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, wer zuerst durch die Öffnung sollte.

„Hat irgendjemand Spuren am Tatort gesichert, bevor die Leiche abtransportiert wurde?“, fragte Jorge.

„Spurensicherung? Ich bitte Sie. Wir sind auf La Gomera.“ Als er Jorges enttäuschte Miene sah, zuckte der Bestatter die Achseln. „Beschweren Sie sich woanders. Das Centro de Salud hat ihn bei mir abgeladen, ohne mich zu fragen. Ich weiß nicht mal, wer mir das bezahlt. Pablo, wird’s bald?“

Auf den forensischen Dienst von Santa Cruz konnte Jorge lange warten. Er würde auf sich gestellt arbeiten müssen, wie immer.

Scheppernd kam die Bahre vor Jorge zum Halten. Mit einem Wink bedeutete Enbaldo dem Jungen, das Tuch von der Leiche zu ziehen.

Die Haut des Toten war gebräunt wie bei allen, die unter kanarischer Sonne lebten. Aber die Gesichtszüge verrieten Jorge, dass der Mann kein Einheimischer war.

Seine untere Gesichtshälfte war von einem strubbeligen Vollbart bedeckt. Die langen weißen Haare hingen an beiden Seiten der Bahre herab.

„Wissen Sie, wer das ist?“, fragte Jorge den Bestatter.

„Sicher. Wie jeder in Playa de Santiago.“

In puncto Geduld machte so schnell keiner Jorge etwas vor. Nach einer Weile lenkte der andere ein. „Er nannte sich Don Federico. Ist vor ein paar Jahren gekommen und geblieben.“

Jorge schnappte sich sein Handy und rief die Diktierfunktion auf. „Zugezogen. Wann?“

Die Falten in Enbaldos Gesicht vertieften sich. „Hm. Wird dreißig Jahre her sein oder so. Kann’s nicht genau sagen.“

Vor ein paar Jahren?

„Woher kam der Mann?“

„Woher soll ich das wissen? Suchen Sie sich was aus. England. Deutschland. Norwegen. Wo es kalt ist. Woher sie alle kommen.“

„Ein Engländer war er bestimmt nicht“, mischte sich Pablo ein. Jorge sah ihn erstaunt an. „So? Und wieso nicht?“

„Engländer haben ganz helle Haut und werden nie braun, bloß rot.“

„Danke für dieses Expertengutachten“, sagte Jorge lächelnd. Und zu Enbaldo: „Ganzer Name?“

Der andere richtete sich zu seiner vollen Größe auf. „Enrique Marco Rolando Enbaldo González.“

„Nicht Ihrer. Der Name des Toten.“

Pablo kicherte.

„Den weiß ich nicht. Alle nannten ihn Don Federico. Oder einfach nur den Don. Nachnamen sind bei uns nicht wichtig.“

Jorge seufzte. Er konnte nur hoffen, dass sich der Pass des Toten einfand.

„Ging er einer Arbeit nach?“

„Schon. Er hat bei amtlichen Sachen geholfen.“

„Soso. Was für amtliche Sachen?“

„Alles Mögliche. Was so anfiel. Schriftverkehr mit Behörden.“

Jorge betrachtete den Toten. Der sah nicht so aus, als ob er bei irgendeiner Behördensache hätte helfen können.

Der Körper war ausgezehrt. Er trug kurze, an den Säumen ausgefranste Baumwollhosen, ein kurzärmeliges Hemd und darüber eine Makramee-Jacke, die früher einmal bunt gewesen war.

„Hatte der Tote etwas bei sich?“

„Nein, seine Taschen waren leer.“

Die Füße waren nackt und schmutzverkrustet.

„Haben Sie ihm die Schuhe ausgezogen?“

Der Bestatter zuckte mit den Achseln. „Glaube nicht, dass er in den letzten Jahren welche anhatte.“

Die Haut an den Beinen sah schrundig und vernarbt aus. Es gab mehr als ein Dutzend offener, blutiger Stellen.

Enbaldo war seinem Blick gefolgt. „Offene Beine. Ulcus cruris. Die Venen sind im Eimer. So was sieht man hier häufig.“

Jorge schaute ihn groß an. Ein Bestatter, der medizinische Fachbegriffe benutzte?

Enbaldo schmunzelte und machte einen angedeuteten Bückling. „Gestatten, Leichenbeschauer, Totengräber und Allgemeinmediziner in einer Person.“

Jorge konnte seine Überraschung nicht verbergen. „Das ist ja eine ungewöhnliche Kombination.“

„Wie man’s nimmt. Hat sich so ergeben.“

Jorge sah Enbaldo prüfend ins Gesicht, aber die Erklärung kam woanders her. „Alle sagen, dass Enrique nichts anderes übrig blieb“, grinste Pablo. „Er kriegt keine Patienten mehr, so wie er aussieht.“

„Halt deinen frechen Mund, oder du kannst dir einen anderen Job suchen“, drohte der Bestatter. Jorge musste sich ein Schmunzeln verbeißen.

Langsam umrundete er die Bahre, bis er auf Höhe des Kopfes zu stehen kam. Auf der Decke waren rote Schlieren zu sehen, außerdem Flocken einer verkrusteten Masse. Ansonsten sah der Tote aus, als schliefe er. Seine Augen waren geschlossen, auf den Lippen lag die Andeutung eines Lächelns.

Der Mund des Toten war schön geschwungen, die Lippen trotz des hohen Alters voll. Unter dem wilden Bartwuchs war ein kräftiges Kinn zu erkennen. In jüngeren Jahren dürfte er einen Schlag bei den Frauen gehabt haben, dachte Jorge. Aber woher wollte ausgerechnet er das wissen?

„Pablo, hilf mir mal, ihn umzudrehen.“

„Ich mach das schon“, sagte Jorge.

Auf der Unterseite des Schädels klaffte ein Loch. Es war nicht besonders groß, etwa anderthalb Zentimeter im Durchmesser. Typische Eintrittswunde. Die Rasur drumherum hatte ein münzgroßes Areal verkohlter Haut zum Vorschein gebracht.

Das war kein Anblick für einen Vierzehnjährigen. „Willst du nicht rausgehen und dich in die Sonne setzen?“ Pablo zuckte ungerührt mit den Schultern. „Wegen dem Loch da? Mir wird nicht übel, wenn Sie das meinen.“

„Den Knaben brauchen Sie nicht mit Samthandschuhen anzufassen“, sagte Enbaldo. „Der hat so viel Mitgefühl wie Graf Dracula.“

„Das sagt der Richtige“, konterte der Junge.

„Haben Sie die Haare um die Einschussstelle entfernt?“, wollte Jorge wissen.

„Ja, das war ich“, sagte Enbaldo. „Ich habe das Projektil herausgefischt. Die Kugel war nicht besonders weit eingedrungen, sie steckte im Hirnstamm.“

Jorge schaute ihn an. „Das hätten Sie nicht tun sollen. Sie sind kein ausgebildeter Gerichtsmediziner.“

„Es wäre mir bedeutend lieber gewesen, die Leiche anständig obduzieren zu lassen, das können Sie mir glauben.“ Der andere spitzte die Lippen. „Ich hab bei der Gerichtsmedizin in Santa Cruz angerufen, um den Transport in die Wege zu leiten, aber die wollten den Toten nicht haben. Ich sei Arzt und solle sehen, wie ich klarkomme.“

Aus einer Schublade holte Enbaldo ein Plastiktütchen mit einem blutverschmierten Metallstück hervor und reichte es Jorge.

„Sieht nach Kaliber neun Millimeter aus.“

Jorge studierte das Projektil genauer. Die Form war ungewöhnlich.

Enbaldo hatte offenbar einen ähnlichen Gedanken. „Sehen Sie, wie stark oxidiert das Metall ist? Ich wette, diese Munition ist alt. Zwanzig, dreißig Jahre oder mehr.“

„Wie kommen Sie darauf?“

„Zufällig verstehe ich ein bisschen was von Waffen.“

„Sie besitzen eine Pistole?“ Jorge fixierte ihn scharf.

„Nein, nein, wo denken Sie hin. Nur ein Jagdgewehr. Eine Repetierbüchse. Zur Kaninchenjagd.“

Jorge merkte sich vor, das zu überprüfen. Was das Projektil anbelangte, würde die Ballistik auf Teneriffa schon Licht ins Dunkel bringen.

„Können Sie irgendetwas zum Todeszeitpunkt sagen?“

„Schwierig. Zu viel Zeit vergangen.“ Enbaldo schnitt eine Grimasse. „Der Tote wurde gestern gegen sieben Uhr morgens gefunden. Der kleine Luca hat ihn erst am späten Vormittag bei mir abgeladen. Die Totenstarre war vollständig abgeklungen. Die Körpertemperatur zu messen, hätte nichts mehr gebracht.“

Jorge war nicht gewillt, klein beizugeben. „Kommen Sie. Sie werden doch aufgrund Ihrer Erfahrung eine vorsichtige Schätzung abgeben können.“

„Wenn Sie darauf bestehen.“ Enbaldo lachte leise. „Sollten Sie allerdings auf dieser Basis jemanden vor Gericht stellen, werde ich alles abstreiten.“

Jorge wartete.

„Wenn’s sein muss. In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen sechs Uhr abends und Mitternacht, würde ich sagen.“

Jorge seufzte. Eine Spanne von sechs Stunden. „Könnten Sie das noch eingrenzen?“

„Schon damit lehne ich mich weit aus dem Fenster.“

Wer übrigens die Leiche gefunden habe?

Einer namens Carlos.

„Carlos, aha. Vollständiger Name?“

Enbaldo zuckte mit den Schultern.

Jorge seufzte. „Wo finde ich diesen – Carlos?“

Was hatte er erwartet, außer Schulterzucken? „Das Dorf ist ja klein. Der Mann ist blond, Mitte fünfzig. Auch von außerhalb.“

„Nun gut. Es eilt ja nicht.“

Enbaldo starrte ihn an. „Ich dachte, Sie stammen aus Teneriffa, Comisario? Sie hören sich an wie ein Hiesiger.“

Jorge deutete auf die Wunden an den Unterschenkeln. „Dieser U... Äh ... Lässt sich das nicht behandeln?“

„Ja, schon. Also theoretisch. Mit Kompressen. Das Bein müsste bandagiert werden. Doch angesichts der Hitze ...“ Enbaldo zuckte mit den Achseln. „Man kann die entzündeten Venen entfernen. Aber in den meisten Fällen zahlt die Versicherung nicht.“

Mit einer geschickten Bewegung seines Fußes löste Enrique die Bremsen der Bahre. „Los, roll ihn zurück in den Kühlraum, Pablo.“

Als der Junge verschwunden war: „Was soll’s. Meine ärztliche Schweigepflicht hat sich ja erledigt. Der Ulcus cruris war das geringste von Don Federicos Problemen. Wir sind im Centro de Salud nur zwei Ärzte, die einander vertreten. Genauer gesagt waren, mein Kollege ist vor einer Woche leider auch abgetreten. Er war der Arzt von Don Federico und hat mich über seine Krankheit auf dem Laufenden gehalten.“

Jorge wartete.

„Der Don litt an Lungenkrebs. Endstadium. Der Krebs hatte schon ins Gehirn gestreut. Er hatte Metastasen in seiner Gehirnhaut.“

Armer Kerl, dachte Jorge. „In welchem Krankenhaus wurde er behandelt?“

Enbaldo seufzte. „In keinem. Er hat eine Chemotherapie abgelehnt, genau wie später die Bestrahlungen vom Kopf. Sagte, es mache keinen Sinn, das Ende hinauszuzögern. Mein Kollege war empört, aber ich konnte den Don irgendwie verstehen. Warum sich ein paar Monate erkaufen, die man nicht mehr genießen kann? Ständige Übelkeit. Schwindel. Gedächtnisverlust. Und am Ende verbringt man die Tage im Dämmerzustand, weil man die Kopfschmerzen ohne Medikamente nicht aushält. Meine Meinung: Je schneller, desto besser.“

Enbaldo zögerte. „Trotzdem war der Fall merkwürdig. Anfangs war er entschlossen, der Sache ihren Lauf lassen. Keine Tabletten gegen die Kopfschmerzen und auch nichts, um die neurologischen Störungen ein bisschen aufzuhalten. Aber vor ein paar Wochen hat er sich umentschieden. Als mein Kollege ihn nach dem Grund fragte, antwortete er, dass er noch etwas Wichtiges erledigen müsse.“

Auf einmal spürte Jorge ein Kitzeln in seinem Nacken. Vielleicht war der Fall interessanter, als er anfangs gedacht hatte.

„Wer wusste davon, dass der Mann bald sterben würde?“

Enbaldos Augen funkelten. „Ah. Ich verstehe. Ausschlussprinzip. Wer es wusste, hatte keinen Grund, ihn zu töten.“

Diesmal war es Jorge, der die Antwort schuldig blieb.

„Keine Ahnung“, sagte der Bestatter schließlich. „Ich glaube zwar nicht, dass der Don mit seiner Krankheit hausieren ging, aber was besagt das schon? Die Leute hier tratschen gerne, auch die Schwestern im Centro de Salud.“

Enbaldo begleitete ihn durch das Halbdunkel des Flurs zum Ausgang. An der Tür hielt er ihn am Arm fest, und seine Zähne schimmerten im Licht der funzligen Wandleuchte.

„Haben Sie schon dran gedacht, dass es genau umgekehrt sein könnte? Wie in dem Roman von Steinbeck, Sie wissen schon. Von Mäusen und Menschen. Vielleicht war es jemand, der Bescheid wusste. Und er hat ihn getötet, um ihm Leid zu ersparen.“

Jorge trat nach draußen ins Sonnenlicht.

Der Tote hatte behördliche Angelegenheiten erledigt. Wahrscheinlich war er einer dieser Consejeros gewesen, die den einfachen Leuten bei Rechtsfragen halfen, in finanziellen Dingen berieten und als Unparteiische bei Streitereien fungierten. Jeder konnte als Consejero tätig werden, sofern er glaubte, über das nötige Allgemeinwissen zu verfügen. Die meisten waren Schwindler, die anderen das Geld aus der Tasche zogen.

Vielleicht steckte irgendein Betrug hinter der Tat. Merkwürdig war auch diese tödliche Krankheit, an der der Mann bald gestorben wäre. Zufällen misstraute Jorge prinzipiell.

Aber am meisten interessierte er sich für die geheimnisvolle Angelegenheit, die den Toten am Ende beschäftigt hatte. Er dachte an das Lächeln auf dessen Gesicht. Hatte der Mann, der sich Don Federico genannt hatte, sein Ziel noch erreicht?

Mäuse und Menschen. Jorge hatte das Buch gelesen.

Er schüttelte den Kopf. Im wirklichen Leben töteten Menschen höchst selten aus Mitleid.

Carlos

Mit der Begeisterung eines Halbverhungerten stürzte sich Chico auf das Hundefutter. Der Beutel „Brekkies“ hatte einen großen Batzen von Carlos’ Barschaft verschlungen. Er biss in ein Stück trockenes Weißbrot, sein Frühstück und Mittagessen gleichzeitig.

Als Chico den Kopf schief legte und ihn bittend ansah, brach Carlos das Brot in der Mitte durch und gab ihm die Hälfte ab.

Er überlegte, ob er zurück in den Laden gehen sollte, um sein letztes Geld in eine kleine Wurst zu investieren, da trat ein Mann aus dem Beerdigungsinstitut.

Das musste er sein, der Kriminaler aus Teneriffa.

Dunkler Anzug, weißes Hemd. Gerade setzte er einen – nee, oder? Dieser Mensch setzte tatsächlich einen dunklen Filzhut auf – bei den Temperaturen! Abgefahren.

Die Nase eine Spur zu groß. Die Andeutung einer Kinnspalte. Die schwarzen Haare straff zurückgekämmt.

Jetzt ließ der Mann seinen Blick schweifen. Die Augen blau. Die Miene in sich gekehrt, ein bisschen melancholisch. Ein altmodisches Gesicht. Der Kriminaler sah aus, als wäre er einem Hollywood-Streifen entstiegen.

Carlos stand auf und winkte. „Hallo! He!“

Langsam kam der Mann zu ihm herübergeschlendert.

„Sind Sie Carlos?“

„Erraten. Ich hab auf Sie gewartet. Dachte mir, Sie wollen mit mir reden.“

„Carlos. Und weiter?“

„Karl König. So hab ich jedenfalls in grauer Vorzeit geheißen.“

„Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen?“

Carlos zog ein grünes Plastikkärtchen hervor, auf dem sein Name und eine Identifikationsnummer standen. Eine Karte, wie sie jeder Ausländer hatte, der permanent in Spanien lebte.

„Das ist aber nicht Ihr Pass.“

„Oh, der ist mir irgendwann abhandengekommen.“

„Gestohlen?“

„Glaub nicht. Wahrscheinlich hab ich den irgendwo liegen lassen.“

„Sie hätten einen neuen beantragen müssen“, sagte der andere mit mildem Vorwurf in der Stimme. „Ein Pass ist immer mitzuführen. Das ist Vorschrift.“

Carlos zuckte die Schultern. „Der grüne Wisch reicht auf La Gomera völlig aus. Soll ich Ihnen jetzt zeigen, wo es passiert ist? Ich kann Sie mitnehmen.“ Er deutete auf sein Gefährt auf der anderen Straßenseite. „Während der Fahrt können wir reden.“

„Danke für das Angebot“, sagte der Kriminaler. „Ich bin mit meinem eigenen Wagen da. Wir unterhalten uns am Tatort.“

Carlos beobachtete, wie der Polizist in den roten Toyota stieg, der hinter seinem Bus stand.

Wie es aussah, wollte der Toyota nicht anspringen. Carlos sah zu, wie der andere wiederholt den Anlasser betätigte. Der Auspuff spuckte fetten, schwarzen Qualm.

Plötzlich schoss eine Flamme unter der Kühlerhaube hervor. Einen Augenblick später brannte der Motorraum lichterloh.

„Scheiße“, schrie Carlos. „Raus aus dem Auto, sofort!“

Doch der Polizist saß da wie erstarrt.

Carlos riss die Autotür auf, packte den Mann am Arm und zerrte ihn aus dem Wagen. Keine Sekunde zu früh. Es knallte zweimal, und das Auto stand in Flammen.

Der Polizist kauerte auf dem Boden und starrte auf den brennenden Wagen. Die Augen waren aufgerissen, das Gesicht von Rußflecken verschmiert.

Carlos streckte ihm die Hand zu, und schließlich rappelte sich der andere auf.

„Das – verstehe ich – nicht“, brachte er schließlich hervor. „Der Wagen ... immer bestens gewartet ... Erst letzten Monat ... und jetzt – und jetzt ...“

„Hauptsache, Ihnen ist nichts passiert. Das hätte ins Auge gehen können.“

Carlos schätzte, dass es noch eine Weile dauern würde, bis der Toyota ganz abgefackelt war. Hier gab’s Kinder. Besser, er holte die Feuerwehrmänner, die Bomberos, mit ihrem Löschwagen aus der Mittagspause.

***

Nach einer halben Stunde packten die Bomberos ihre Sachen zusammen und zogen ab. Der Grúa, der Abschleppwagen, war mit dem ausgebrannten Wrack bereits unterwegs zum Schrottplatz in San Sebastián.

Die ganze Straße war auf den Beinen, um sich das Schauspiel anzusehen. Neben Enrique Enbaldo entdeckte Carlos den Jungen Pablo. Was machte der denn hier?

Der Polizist aus Teneriffa lehnte an einem Mäuerchen, das Gesicht voller Ruß, und starrte vor sich hin. Sein Hemd hatte Brandlöcher und war mehr oder minder hinüber. Der Anzug war komischerweise unversehrt.

„Fast wäre der Comisario mein nächster Kunde geworden“, grinste Enrique.

„Wir hätten ihn prima wieder aufgebrezelt“, krähte Pablo.

„Hört auf mit dem Scheiß“, sagte Carlos. „Zeigt dem Mann lieber, wo er sich das Gesicht waschen kann. Pablo, weiß deine Mutter eigentlich, wo du dich rumtreibst?“

Pablo studierte seine Schuhspitzen. „Äh, nicht so direkt.“

Enrique stemmte die Arme in die Hüften. „Wie bitte? Du hast mir versichert, dass Sandra ...“

Bevor er zu einer Standpauke ansetzen konnte, packte Pablo den Polizisten am Arm und zerrte ihn fort. „Nichts verraten, okay? Okay?“

Carlos hatte nicht gewusst, dass die stämmigen Oberschenkel zu so schnellen Bewegungen fähig waren.

Anschließend reichte er dem Polizisten seine Aktentasche. „Hier. Die hatten Sie zum Glück bei Enrique vergessen.“

„Vielen Dank.“ Der andere schüttelte langsam den Kopf. „Ich begreife es nicht.“

„Kann bei einer alten Karre schon mal vorkommen, so ein Motorbrand“, sagte Carlos.

„Trotzdem. Das Getriebe machte Mucken in letzter Zeit, nicht der Motor. Die Steigung heute hat dem Wagen gar nichts ausgemacht. Außerdem hab ich immer sorgfältig gekühlt.“

Carlos zuckte mit den Achseln. „Da steckt man nicht drin.“

„Ich glaube, das Auto sollte untersucht werden. Schon wegen der Versicherung. Können Sie dem Abschleppdienst Bescheid geben?“

Carlos nickte. Im Stillen bezweifelte er stark, dass das in San Sebastián jemanden kümmern würde. Von der Karre war nur ein verschmorter Haufen Blech übrig, der umgehend in der Schrottpresse landen würde. Aber warum den Mann noch mehr aufregen?

„Ich brauche einen fahrbaren Untersatz“, sagte der Kriminaler nach einer Weile, als sich die Menschenmenge verlaufen hatte. „Gibt es im Ort eine Mietwagenfirma?“

„Pepe unten am Strand vermietet, aber erst ab Oktober. Jetzt hat er zu. Aber was halten Sie davon, wenn ich Sie fahre?“

Der Polizist musterte ihn nachdenklich.

„Na ja, es ist wenig los zurzeit“, sagte Carlos. „Ich bin Fremdenführer und kutschier Touristen über die Insel. Meine Saison fängt erst in ein paar Wochen an, wenn die Deutschen und die Engländer anrücken.“

Amüsiert beobachtete er, wie sich der Polizist auf seine Aktentasche kniete und unter den Bus spähte.

„Ich weiß nicht, wie ich es diplomatisch ausdrücken soll. Den Wagen hält nur der Rost zusammen. Damit kommen Sie nie durch den ITV.“ So nannte sich der hiesige TÜV.