3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harlequin Internacional

- Sprache: Spanisch

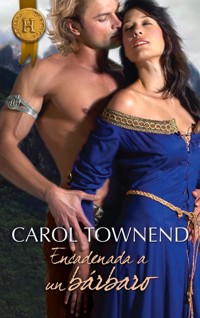

Las bellezas de Bizancio eran el sueño de cualquier guerrero… La princesa Theodora de Constantinopla debía casarse con el duque Nikolaos, el comandante en jefe del ejército, un hombre a quien el emperador había elegido para ella. Una princesa imperial siempre debía cumplir con su deber: ser bella, obediente y pura. Sin embargo, Theodora había vivido diez años en el exilio, en las tierras de los bárbaros. Y tal vez allí, en alguna ocasión, hubiera olvidado el protocolo… A medida que se acercaba su noche de bodas, Theodora fue descubriendo que quería compartir su lecho con el duque, pero sabía que eso sacaría a relucir su mayor pecado...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2012 Carol Townend. Todos los derechos reservados.

COMPROMETIDA CON UN BÁRBARO, Nº 536 - Septiembre 2013

Título original: Betrothed to the Barbarian

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-3527-6

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Uno

—Constantinopla —murmuró la princesa Teodora Doukaina, desde la barandilla del barco—. Por fin estamos en casa.

Estrechó a la niña contra su pecho y la inclinó hacia delante para que pudiera ver por primera vez la ciudad, el corazón del Imperio. Martina estaba muy ocupada chupando una esquina de su mantita mientras observaba atentamente la luz de un farol clavado en el mástil central del barco. Cuando Teodora la movió y le sacó la manta de la boca, los ojos de Martina siguieron la luz, no la ciudad. Teodora suspiró.

—Señora, con vuestro permiso —dijo Sophia.

La dama de compañía estaba a su lado y, cuando la galera se meció sobre una ola suave, metió la mano bajo la capa de Teodora y le rodeó la cintura con el brazo. Teodora agradeció su calor. Todavía no había llegado la Pascua y, en el mar de Mármara, el viento era cortante.

—¿Queréis que lleve a la niña abajo?

—No. El mar está en calma, y me gustaría que Martina viera la ciudad.

Las estrellas y la luna llena brillaban en el cielo, y su luz proyectaba las sombras de los marineros que se estaban preparando para arriar las velas. Sin embargo, sobre Constantinopla no se divisaba ni una sola estrella; seguramente había nubes que las ocultaban.

La voz del timonel se oyó con fuerza por encima del crujido de las cuadernas.

—¡Capitán Brand!

—Disculpen, señoras.

El capitán pasó junto a ellas de camino hacia la popa. Teodora apenas se dio cuenta, porque estaba mirando con avidez hacia la costa. Tenía un nudo en la garganta. «Estamos en casa. En casa, por fin». Su mente era un caos. Sentía miedo, culpabilidad, esperanza... Todo a la vez.

Al norte se veían varias luces que brillaban a intervalos a lo largo de la oscura silueta de la ciudad. Debía de ser la muralla del palacio, pero aquella noche era difícil distinguirlo. Las cúpulas de las iglesias resplandecían de un modo fantasmagórico, inquietante. Teodora las miró con extrañeza; había algo fuera de lugar. Al darse cuenta de que no conseguía orientarse, frunció el ceño, porque conocía la ciudad como la palma de su mano. ¿Era aquel el palacio? Debería saberlo. Debería poder ver el Palacio Bucoleón. Los braseros que había sobre las torres deberían iluminar la bocana del puerto imperial y, un poco a la derecha, la cúpula de Santa Sofía...

Una ráfaga de viento le sacó un mechón de pelo castaño de la capucha. Tuvo un escalofrío al darse cuenta de que el aire olía a humo.

—Sophia, ¿hueles algo?

Sophia también estaba mirando hacia tierra firme, hacia el palacio imperial. La agarró con más fuerza y la miró a los ojos.

—¡Humo! Señora, ¡huele a humo!

—La ciudad se está quemando. Mira esa cúpula. Nunca brilla así, ni siquiera al amanecer. Algunas partes de la ciudad están ardiendo —dijo Teodora. La cúpula desapareció detrás de la cortina de humo que estaba envolviendo Constantinopla. Por eso no se veían las estrellas al norte.

—Señora —dijo Sophia, mirando con preocupación hacia la popa—, tal vez debiéramos bajar.

Oyeron el juramento de un marinero y una orden imperiosa del capitán Brand. De repente, se desató una actividad febril en la cubierta, y la galera cambió de rumbo. Crujieron los cabos y el aire infló las velas. En aquel momento, Teodora oyó los gritos apagados que el viento les llevaba, a través del agua oscura, desde la ciudad.

—Sophia, ¿oyes eso?

Sophia le tiró del brazo.

—Por favor, señora. Creo que deberíamos bajar.

El capitán Brand se acercó a ellas en aquel momento. Tenía el semblante serio.

—Señoras, creo que es hora de retirarse.

—¿Qué ocurre, capitán? —preguntó Sophia.

Su guarda varego cabeceó.

—No lo sé, señora, pero el faro del palacio está apagado. No quiero correr riesgos, así que no entraré hoy en el puerto imperial.

Teodora miró de nuevo hacia la ciudad. El faro del palacio... ¡Claro, por eso no era capaz de orientarse! El faro del palacio siempre se había erigido como un centinela junto al Palacio Bucoleón. Se encendía todos los días, al anochecer y, para que estuviera apagado antes del amanecer, debía de haber ocurrido algo espantoso. El viento cambió y arrastró el humo; entonces, el espigón de piedra gris apareció ante ellos, bañado por la luz de la luna. Las llamas destellaban como si fueran flores sobre las cúpulas de la ciudad. Entonces, el viento volvió a cambiar, y las llamas, las cúpulas doradas y el espigón desaparecieron.

Teodora se estremeció y abrazó a Martina.

—La ciudad se está quemando —murmuró.

—No podemos saberlo con certeza, señora. Tal vez sea completamente seguro, pero no vamos a entrar en el puerto imperial esta noche.

El viento sacudió la galera, y el sonido de unos tambores los alcanzó. Teodora miró fijamente al capitán.

—¿Tambores de guerra, capitán?

El capitán Brand apretó los labios.

—Es muy poco probable. Sin embargo, tengo órdenes de protegerlas, señoras. Siento mucho el retraso, pero todavía no podrán dormir en el Palacio Bucoleón.

Teodora intercambió una mirada con Sophia. Quería reír y quería llorar a la vez. Naturalmente, para seguir representando a la perfección su papel de dama de compañía, la princesa Teodora Doukaina no hizo ninguna de las dos cosas. Bajó obedientemente a su camarote, tal y como le habían indicado. A aquellas alturas ya no tenía sentido despertar las sospechas del buen capitán sobre su identidad.

—¿Habéis decidido lo que vais a hacer con la niña, señora?

—¿Umm?

Teodora alzó la vista del bebé que tenía dormido en el regazo. Sophia y ella compartían un banco en una de las celdas mal iluminadas de la Abadía de San Miguel, a pocos kilómetros de Constantinopla. Llevaban casi dos semanas en aquella abadía, esperando noticias sobre lo que había ocurrido en la ciudad. Dos semanas. La Pascua ya había pasado.

Estaba lloviendo, y el aire olía a humedad. Teodora llevaba unas zapatillas forradas de lana que no bastaban para protegerla del frío del suelo de piedra. Tenía la piel de gallina. Sin soltar a la niña en cuestión, su hija Martina, las envolvió a ambas con el velo y el chal.

Teodora se alegraba de poder estar con Martina durante aquel tiempo inesperado. Cada momento que pasaba con ella era precioso. Sabía muy bien que Sophia, su dama de compañía y amiga, creía que su hija y ella tendrían que separarse muy pronto, y de manera permanente. El protocolo, que era un viejo enemigo, se lo exigiría. Teodora había luchado antes contra él, y volvería a hacerlo. No sabía cómo, pero conseguiría quedarse con su hija.

Sophia la miró comprensivamente y volvió a intentarlo.

—Martina. ¿Qué vais a hacer con ella cuando lleguemos al palacio imperial?

Sophia y ella estaban a solas. Las otras damas estaban en una habitación de invitados más grande. Teodora estaba casi segura de que había conseguido la privacidad de aquella celda sin hacer sospechar al capitán. Estaba casi segura de que el buen capitán no sabía que ella era la princesa Teodora Doukaina. Se habían esforzado mucho para que él creyera que era una de las muchas damas de compañía a las que estaba trasladando al palacio. Sin embargo, tenía un resquicio de duda. «¿Se ha dado cuenta el capitán Brand de que hemos mentido?».

El alojamiento en San Miguel no era precisamente lujoso. Aquel aposento de invitados era poco más que la celda de un monje. Las paredes estaban encaladas y apenas había muebles, aparte de un par de camastros y un banco. El icono de la pared estaba lleno de telarañas. Como el capitán Brand había decretado que ninguna de las damas podía salir del monasterio hasta que recibieran la confirmación de que era seguro continuar el viaje a palacio, aquel aposento se había convertido en su cárcel. Debido a la lluvia, ni siquiera podían salir al patio interior de la abadía.

Teodora contuvo un suspiro. El viaje de vuelta a Constantinopla había estado jalonado de problemas, y no solo porque los soldados que las escoltaban pudieran saber que ella no era una dama de compañía más. Solo las damas de compañía de Teodora sabían la verdad.

«El día de la verdad está a punto de llegar. Soy la princesa Teodora Doukaina y es hora de que reclame mi identidad».

Teodora estaba sentada en el banco, acariciándole el pelo a su hija. El problema era que no quería reclamar su identidad. Por fuera, su expresión era calmada gracias a tantos años de adiestramiento. Por dentro se sentía como si su corazón fuera de cristal y se le hubiera roto en mil pedazos. Ya no recordaba lo que era estar completa. Por mucho que amara Constantinopla, temía su regreso. Si se descubría que tenía una hija, estallaría un gran escándalo en la ciudad.

«Si descubren que Martina es mía, ¿me la quitarán? ¡Eso no puede ocurrir!».

El capitán Brand, el oficial varego que las protegía durante el viaje de vuelta al Gran Palacio, les había asegurado que la Abadía de San Miguel sería el lugar perfecto para esperar noticias de la ciudad, y les había prohibido poner un pie fuera del edificio hasta que él supiera que estaban a salvo.

A salvo. Teodora había estado a punto de echarse a reír en la cara del capitán. A salvo. Si él supiera... Ella tenía tantos secretos que nunca más podría sentirse a salvo.

El viaje desde Dirraquea, que estaba situada en la frontera más occidental del Imperio, había sido una tortura. A Teodora le obsesionaba la idea de que, cada día que pasaba, se acercaba más y más el momento en que iba a perder a su hija. Por una parte, deseaba que el viaje durara eternamente, para poder disfrutar de Martina. Por otra, a ella no le resultaba fácil fingir. Era todo un reto representar el papel de dama de compañía entre tantas otras mujeres que estaban acostumbradas a cumplir todos sus deseos. La tensión de aquel engaño estaba pasándole factura.

«Deberíamos estar en el Palacio Bucoleón. ¿Qué habrá ocurrido?».

—¿Por qué estaba apagado el faro del palacio? —preguntó Teodora—. Es algo inimaginable.

—No lo sé. Tal vez el viento... —murmuró Sophia.

—¿El viento? No —dijo Teodora.

Meció a su hija y se ajustó al chal. El banco crujió. Teodora pensó en los incendios que habían visto, en el olor acre del humo y en los gritos. Sophia sabía tan bien como ella que no era el viento lo que había apagado el fuego del faro del palacio aquella noche. Para que aquella luz se hubiera apagado, tenía que haber ocurrido algo muy grave, algo como un golpe de Estado o una revuelta. Incluso en Dirraquea habían oído los rumores: el emperador, que se empeñaba en decir que era tío de Teodora, no era el líder más querido.

—¿Qué ha podido pasar?

Sophia se encogió de hombros.

—Señora, no lo sé.

—Y, por supuesto, un mensajero tarda en llegar a palacio y volver.

—¿Que tarda? El mensajero está tardando una eternidad —dijo Sophia—. No lo entiendo. ¿Acaso la corte no usa San Miguel como alojamiento por su cercanía a Constantinopla?

Sophia estaba en lo cierto. La Abadía de San Miguel estaba en un promontorio que se erguía sobre el golfo de Lasthenes, en el cual estaba anclada su galera en aquel momento, y no se encontraba lejos de la ciudad. Teodora sonrió forzadamente.

—Si ha ocurrido algo en el Gran Palacio, lo sabremos muy pronto.

Posó la mano en la cabecita de Martina y acarició distraídamente el pelo suave de su hija. Martina estaba acurrucada entre varias capas de lino y seda. «Mi hija está a salvo. Dios sabe lo que está ocurriendo en la ciudad, pero Él me ha concedido a Martina, y me ha permitido que pasemos juntas un día más».

«Por ahora, Martina está a salvo».

Martina era lo más precioso para ella. Resultaba aterrador lo mucho que sentía Teodora por aquel pequeño ser. Era aterrador, pero también maravilloso. Cuando se había dado cuenta de que estaba embarazada, Teodora todavía no sabía que era capaz de albergar sentimientos tan poderosos. «Martina es mía y no permitiré que me separen de ella». La muerte había roto el vínculo entre el príncipe Peter y ella, pero nada podría romper el vínculo que tenía con su hija.

Sophia la miró.

—No puede faltar mucho para que lleguemos a palacio, señora —le dijo y, después, aunque estaban solas en la celda, bajó la voz—. Si queréis guardar vuestro secreto, es hora de decidir lo que vais a hacer con ella. No podéis posponerlo más.

A Teodora se le encogió el corazón, porque sabía que debía tomar una decisión muy difícil. Sophia estaba segura de lo que había que hacer: el protocolo exigía que renunciara a su hija. Teodora debería actuar como si Peter y ella no hubieran creado aquel maravilloso y misterioso ser humano.

«No puedo hacerlo».

Sin embargo, había otros motivos por los que Teodora debería dar en adopción a Martina.

«Mi hija estaría más segura si lo hago».

Aquella era una razón mucho más fuerte y, sin embargo, Teodora no iba a ceder. Tenía que haber una manera de proteger a Martina sin perderla. Se irguió de hombros y miró directamente a su dama de compañía.

—No puedo separarme de ella.

—¡Señora, debéis hacerlo! Pensad en las consecuencias que habrá si os descubren.

—Sophia, no he pensado en otra cosa desde que salimos de Dirraquea. No voy a dar a mi hija en adopción.

Sophia suspiró. Desde fuera se oía el cántico de los monjes, los graznidos de las gaviotas que revoloteaban sobre el acantilado y el repiqueteo de la lluvia sobre el solado que rodeaba el monasterio. Pasó un instante.

—¡Sophia, es mi hija!

—Lo entiendo, pero ¿qué vais a hacer? ¿Confesar que habéis tenido un hijo de soltera? ¿Vos, una princesa imperial?

—No puedo hacer eso.

—No —dijo Sophia—. Supongo que podéis seguir huyendo. Los mensajeros que el capitán Brand envió a la ciudad ya deben de haber averiguado si Katerina y Anna llegaron sanas y salvas. Podríais dejar que Katerina siguiera haciéndose pasar por vos durante un poco más de tiempo.

El engaño. Teodora suspiró. Ella era la princesa Teodora Doukaina, pero, como había tenido una hija cuya existencia conocía muy poca gente, se había hecho pasar por dama de compañía temporalmente. Algunas de sus propias damas de compañía, que ya se habían escandalizado al saber de su embarazo, se habían escandalizado aún más a causa de aquel engaño. Sin embargo, ellas no sabían nada. Teodora estaba dispuesta a hacerse pasar por una pastora con tal de poder quedarse con su hija.

Sophia la miró pensativamente.

—¿Cuánto tiempo podrán mantener la farsa Katerina y Anna?

—Si lo que quieres es provocarme cargo de conciencia por pedirle a Katerina que se hiciera pasar por mí, lo estás consiguiendo.

Teodora le tomó la mano a Sophia. Necesitaba su contacto. La habían educado para que cumpliera con su deber, pero su deber nunca había sido una tarea tan cruel como entonces. El sentimiento de culpabilidad le estaba retorciendo las entrañas.

—Detestaba tener que pedírselo, pero deseaba pasar más tiempo con Martina, lo deseaba con toda mi alma, y eso no ha cambiado. Nunca cambiará.

—Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a esconderos?

A Teodora se le encogió el estómago de miedo. Se puso en pie, y Martina se movió. Sus pestañas aletearon delicadamente contra sus mejillas sonrosadas. «Esta naricita tiene que ser la más bonita del mundo...».

—Es una idea tentadora, pero sería egoísta si solo pensara en Martina y en mí. También tengo que pensar en Katerina, puesto que no es justo que ella tenga que mantenerse en esta situación indefinidamente. Más tarde o más temprano se delatará a sí misma. Por su bien, yo debo asumir mi posición como princesa Teodora Doukaina. Debo volver al palacio.

—Eso será lo mejor —dijo Sophia—. ¿Y qué haréis? Si admitís que Martina es vuestra, tal vez el duque Niko...

Teodora interrumpió a Sophia con un imperioso gesto de la cabeza.

—Sophia, no debería tener que recordarte que eso no sería seguro para Martina.

—¿Qué haréis, entonces?

Teodora frunció el ceño mirando hacia la puerta de la celda. Había demasiadas preguntas sin respuesta como para que ella pudiera ser todo lo decidida que hubiera querido. «¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué ha ocurrido en palacio? ¿Tiene alguna sospecha el capitán Brand?».

—¿Los hombres de nuestra escolta han mostrado alguna curiosidad por Martina?

—Por supuesto, señora.

—¿Y qué les has dicho? ¿Dijiste que era tuya?

—¿Mía? —preguntó Sophia, arqueando las cejas—. Yo soy soltera, señora, así que no, no les he dicho nada de eso. Les dije que la madre de Martina había muerto durante el parto y que una de nuestras sirvientas estaba amamantándola.

Teodora soltó un resoplido.

—Que su madre murió durante el parto, ¿eh? Bueno, es muy cierto que ya no soy la mujer que era.

Sophia se ruborizó.

—No pretendía ofenderos de ningún modo, señora, de veras, pero no podía decir que Martina es mía. Si mi madre oyera algún rumor... El simple pensamiento de que yo hubiera podido tener una hija ilegítima... la mataría.

—Y seguramente, toda la corte te repudiaría. No te preocupes, Sophia, sé muy bien cómo es la corte, cómo son las normas y cómo es el protocolo. Lo entiendo.

—Si vos me lo ordenáis, yo podría decir que Martina es mía —dijo Sophia—. Es solo que mi madre...

—Estamos a punto de llegar al Gran Palacio y ¿tú estas dispuesta a asumir la responsabilidad por mis transgresiones? Eres muy leal —dijo Teodora, y negó con la cabeza—. Agradezco tu generosidad, Sophia, pero no será necesario. Si alguien tiene que soportar la vergüenza por la existencia de mi hija, seré yo. Aunque espero que podamos evitar la vergüenza. Déjame pensar. Toma a Martina, ¿quieres?

Teodora depositó con cuidado a Martina en brazos de Sophia, y se acercó a la rendija de la ventana. Una brisa suave le acarició las mejillas. Los muros de piedra del edificio de enfrente estaban borrosos por la lluvia, y la abertura era demasiado estrecha como para ver mucho más. Al cabo de un momento, Teodora se dio la vuelta.

—Sophia, me gusta tu historia sobre la muerte de la madre de Martina. La adornaremos un poco y, con suerte, podré convencer a todo el mundo en palacio de que soy lo que debería ser: una princesa obediente que regresa a casa desde un estado vasallo para conocer a mi prometido. Cuando vuelva a ocupar el lugar de la princesa Teodora, debemos esforzarnos mucho en que yo parezca perfecta. Pura. El duque Nikolaos no debe tener ni la más mínima idea de que no soy la virgen que le han prometido.

Sophia miró a la niña que tenía en el regazo.

—¿Y Martina? ¿Qué diremos de ella?

—Martina será la hija de una esclava que murió al dar a luz. La princesa Teodora se ha hecho cargo de ella —dijo Teodora—. Así podré quedármela. Nadie cuestionará su presencia en el séquito de una princesa soltera.

—Muy bien, señora —dijo Sophia—. Si vos pensáis que va a funcionar...

—Podrías mostrar un poco más de convencimiento. Esto va a funcionar. Tiene que funcionar —respondió Teodora, intentando animarse—. Diré que la he adoptado. Puedo asegurarte que en el Gran Palacio han ocurrido cosas más raras.

—¿Y el duque de Larissa? ¿Y si pone objeciones? Una princesa perfecta debe obedecer a su prometido.

Teodora se mordió el labio. Casi había conseguido apartarse de la mente al duque Nikolaos de Larissa. Todavía no había visto al hombre con el que debía casarse por decreto del emperador.

—Si la fortuna está de mi lado, pasará algún tiempo antes de que tenga que conocerlo.

Sophia asintió.

—He oído decir que lo han llamado desde Larissa.

—Sí, su madre está gravemente enferma —dijo Teodora.

—Gracias a Dios.

—¡Sophia!

Sophia hizo una mueca de arrepentimiento.

—Disculpad, señora, me he expresado mal. No penséis que deseo que la madre del duque esté enferma. Lo que ocurre es que la ausencia del duque en la corte será un alivio para Katerina y Anna.

Teodora asintió; eso sí se le había pasado por la cabeza. También se le había ocurrido que, con suerte, el duque permanecería en Larissa durante una temporada, y su reunión con él se vería postergada. Cualquier retraso sería muy beneficioso.

Sophia miró a Martina.

—Ojalá os deje quedárosla.

—Me aseguraré de ello.

Teodora respondió con firmeza, aunque estaba intentando convencerse a sí misma tanto como a Sophia. En realidad, no sabía cómo iba a reaccionar su prometido cuando supiera que la princesa Teodora Doukaina llevaba a un bebé en su séquito. El duque Nikolaos era un célebre general del ejército imperial, un hombre que seguramente estaba más habituado a dar órdenes que a dejarse convencer. ¿Qué diría? ¿Qué haría?

Temía el momento de su encuentro. Ojalá pudiera evitar aquel matrimonio.

Sophia la miró con preocupación.

—¿Vais a casaros con él, despoina? ¿Podréis hacerlo, después de Zupan Peter...

A Teodora se le empañaron los ojos. Apartó la mirada rápidamente y se dio cuenta de que Sophia movía una mano en dirección a ella, con un gesto de disculpa.

—Teo... Señora, os pido perdón. Os he hecho daño al mencionarlo.

Teodora tragó saliva. Tenía un nudo en la garganta.

—El príncipe Peter nunca está lejos de mi mente.

—Por supuesto que no —dijo Sophia, y se inclinó sobre la hija de Zupan Peter—. ¿Estáis preparada para casaros con el duque Nikolaos?

Teodora pestañeó rápidamente y alzó la cabeza.

—En la medida de lo posible, sí —dijo ella con un hilo de voz—. Nadie puede reemplazar a Peter. Pero, a pesar de mis muchos defectos, sigo siendo una princesa de la Casa Imperial. Si el emperador insiste en que debo casarme con el duque Nikolaos de Larissa, obedeceré.

Sofía asintió y le ajustó el chal a Martina.

—Por supuesto. Me alegro de que hayamos dado con un modo de que os quedéis con la pequeña.

Teodora sonrió.

—Eso debo agradecértelo a ti. Ahora solo estamos adornando tu historia.

—Sí, señora. Me alegro de haber podido ayudar, pero...

—¿Sí?

—Quiero que seáis feliz. ¿Podréis ser feliz con el duque Nikolaos?

—Lo intentaré —respondió Teodora—. Soy la princesa Teodora, y mi deber es procurarle felicidad a mi marido. Mi propia felicidad dependerá de eso.

Sophia abrió la boca para responder, pero se oyeron unos pasos enérgicos fuera de la habitación.

—Shhh. Debe de ser el capitán Brand —dijo Teodora, y se colocó el chal sobre el pelo y sobre la cara, de manera que ocultara la mayor parte de sus rasgos—. Hemos llegado a este punto sin que él se dé cuenta de que soy la princesa, y no debemos estropearlo todo ahora.

Cuando estuvo segura de que el capitán solo podría ver un par de ojos oscuros, asintió para indicarle a Sophia que abriera la puerta. Teodora no deseaba atraer su atención, e intentaba hablar con él lo menos posible.

—Adelante —dijo Sophia.

Se abrió la puerta, y el capitán Brand entró al vestíbulo. Teodora lo saludó con un movimiento de la cabeza. Era anglosajón, como muchos de los hombres de la Guardia Varega. A causa de sus orígenes, para aquellos que habían nacido dentro del Imperio, aquel hombre era tan extranjero como Peter. Un bárbaro, un intruso. Teodora sintió una punzada de dolor. Era un deseo imposible de que Peter volviera a la vida, y de que ella pudiera continuar su vida en Rascia.

«Peter, ¿por qué tuviste que morir?».

Mantuvo el semblante impasible, sin rastro de emoción. Estaba bien entrenada para ello.

Como el capitán Brand. Aunque aquel oficial había nacido en Inglaterra, muy lejos de los confines del Imperio, conocía bien el protocolo de palacio. En el Palacio Imperial, los hombres y las mujeres llevaban vidas prácticamente separadas a menos que estuvieran casados. Las dependencias de las mujeres solteras estaban en un ala de palacio, y las de los hombres en otra. Y el capitán Brand había hecho gala de un gran respeto por las normas durante todo el viaje desde Dirraquea. Solo se había dirigido a Teodora y a sus damas cuando había sido estrictamente necesario, y nunca cuando una de las mujeres estaba sola.

Todo era muy distinto a la informalidad y la cordialidad de la corte de Rascia. Y, sin duda, cuando llegaran al Palacio Imperial, todo sería más formal aún. Los días de libertad de Teodora habían terminado.

—Bien, capitán —dijo Sophia, sonriéndole amablemente—, ¿habéis averiguado qué estaba ocurriendo en la ciudad cuando llegamos a la costa?

—Si, señora —dijo el capitán, que no se movió del vestíbulo. Llevaba el casco en un brazo, y la lluvia le había calado el pelo. Miró por encima de su hombro—. Se trata de un asunto delicado.

—Por favor, pasad —dijo entonces Teodora—. Todavía no estamos en la corte.

El capitán abrió mucho los ojos, pero obedeció y cerró la puerta.

«Dios Santo, las noticias deben de ser graves, y yo he sido demasiado imperiosa. He de tener cuidado para no traicionarme». Tener que fingir de aquella manera era una lucha constante para ella, sobre todo cuando se sentía tan impaciente por saber lo que había ocurrido en Constantinopla. «Debo quedarme con Martina. De alguna manera, encontraré el modo de quedarme con Martina».

—Señoras, como bien saben, envié exploradores a la ciudad después de que llegáramos —dijo el capitán, con un marcado acento extranjero.

—Sí, por supuesto, el faro —dijo Sophia, que interpretó correctamente el asentimiento de Teodora como una indicación para que ella hablara en su lugar—. Y los incendios, y el humo... Vos pensasteis que estábamos en peligro.

El capitán Brand asintió.

—Temía que hubiera habido... —el capitán eligió cuidadosamente sus palabras— revueltas en la ciudad.

Teodora intervino, sin poder contenerse.

—Capitán, el palacio tiene sus propias murallas. Las revueltas de la ciudad no podrían contagiarse al interior del recinto.

—Señora, no quería correr ningún riesgo con el séquito de la princesa Teodora. Y ha resultado que mi instinto no se equivocaba. Señoras, mis mensajeros me han dicho que, mientras estábamos en alta mar, ha habido un golpe de Estado en palacio.

Teodora se quedó sin aliento. De hecho, se sorprendió tanto que se le soltó el chal, y su rostro quedó al descubierto. Volvió a colocárselo con exasperación. Hasta que fuera de nuevo la princesa Teodora Doukaina, debía ocultarse.

—¿Una revolución?

—Sí, señora. Uno de los generales ha ocupado el trono.

Teodora y Sophia se miraron con estupefacción. ¿Habían asesinado al emperador? Eso ya había ocurrido antes. Teodora pensó, sin poder evitarlo, que tal vez eso fuera en su favor. Si el hombre que se llamaba a sí mismo su tío ya no era el emperador, tal vez no tuviera que casarse con el duque Nikolaos.

«Mi secreto estará a salvo, y Martina también», pensó. Por fin, recuperó la voz.

—¿Uno de los generales? ¿Cuál de ellos?

—Alexios Komnenos es ahora el emperador —respondió el capitán.

«No el duque Nikolaos, gracias a Dios».

—¿Y qué ha pasado con mi tí...

Teodora recibió una patada disimulada de Sophia, y cerró la boca en el último momento.

—¿Qué le ha ocurrido al emperador Nicéforo?

—Abdicó, señora, hace dos semanas.

—Hace dos semanas —murmuró ella—. Eso fue cuando nuestra galera pasó por delante del palacio.

—Sí, señora. Su Majestad Imperial Alexios Komnenos y su esposa, la emperatriz Irene, fueron coronados el día de Pascua.

Teodora tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la compostura, porque aquellas noticias habían vuelto su mundo del revés.

Sophia le dio un suave codazo y sonrió al capitán.

—La emperatriz Irene es prima de nuestra princesa, ¿no es así?

—Sí, señora, eso tengo entendido.

Teodora se movió con inquietud. Iba a tardar un poco en asimilar que su joven prima llevara la corona imperial.

—Capitán, ¿sabéis si el emperador Nicéforo ha sufrido algún daño?

—Está a salvo, señora. Nos informaron de que se ha retirado de la vida pública. Creo que fue el patriarca quien lo instigó todo.

Teodora asintió. Eso tenía sentido. El patriarca era el obispo de Constantinopla, uno de los hombres más influyentes de la ciudad. El hecho de que el patriarca hubiera sugerido que el emperador Nicéforo debía abdicar era prueba de la debilidad del régimen de su tío, que nunca había sido muy popular. Teodora suspiró. A Rascia nunca habían llegado demasiadas noticias sobre el emperador Nicéforo. Sabía que era mayor, eso sí.

Teodora no tenía verdaderos lazos de sangre con el emperador Nicéforo. Él era el hombre que le había arrebatado el trono a su tío carnal, el emperador Miguel, y lo había obligado a retirarse a un monasterio. Después había legitimado su ascenso al trono casándose con la esposa del emperador Miguel.

—Qué irónico el hecho de que el emperador Nicéforo también se vea obligado a abdicar —comentó Sophia.

Teodora seguía pensando febrilmente. Aquel golpe lo alteraba todo. Tal vez invalidara su compromiso con el duque Nikolaos... El viejo emperador había ordenado aquel matrimonio, pero si ya no estaba en el trono... Si ella pudiera librarse, sería mucho más fácil quedarse con Martina.

—El general Alexios Komnenos se ha convertido en el nuevo emperador —murmuró.

Tal vez tuviera que revisar sus planes. Alexios Komnenos no era como su anciano predecesor. Ella hubiera podido ocultarle al antiguo emperador lo que había hecho, pero ¿al nuevo? Alexios Komnenos era joven y fuerte, y tenía fama de poseer una aguda inteligencia. ¡Dios Santo, lo que menos necesitaba ella era un emperador joven e inteligente! Engañarlo sería muy difícil, casi imposible. Y, si descubrían su engaño, sería muy peligroso.

—Si, señora —dijo el capitán Brand—. Komnenos tenía el apoyo de los demás generales. El ejército estuvo acampado durante semanas junto a las murallas de la ciudad.

—¿El ejército? —preguntó Teodora. Se quedó inmóvil. De repente, sintió un frío horrible—. Supongo que no sabréis si el duque... el general Nikolaos de Larissa estaba con ellos.

El capitán se dirigió hacia la puerta.

—Sí, señora. Creo que había vuelto de Larissa poco antes del golpe. El duque Nikolaos es leal al emperador Alexios. Es su comandante en jefe.

—¿Dónde está ahora?

—¿El emperador?

—No, el duque Nikolaos —dijo Teodora, y se dio cuenta de que el capitán arqueaba las cejas como si le hubiera sorprendido la pregunta. Ella se apresuró a darle una explicación verosímil—. Me... Me preguntaba si la princesa y él han tenido ocasión de conocerse.

—Señora, lo ignoro. Pero si vos podéis contarles a las demás señoras lo que ha ocurrido en la corte, os lo agradecería mucho.

—Por supuesto, capitán —dijo Sophia—. Muchas gracias por mantenernos informadas.

El capitán hizo una reverencia.

—Lady Sophia, por favor, pedidle a las damas que hagan su equipaje. Embarcaremos dentro de una hora. Será un trayecto corto a través del Bósforo. La galera llegará esta misma noche al puerto de palacio.

—Gracias, capitán. Informaré a las demás.

Cuando la puerta se cerró, Teodora se dejó caer en el banco.

—¡Santa Madre! ¡Él está en la ciudad! El duque Nikolaos ya está en la ciudad...

Sophia asintió.

—Sí, señora.

Martina murmuró suavemente. A Teodora se le encogió el corazón pero, de alguna manera, consiguió erguir la espalda.

—No puedo retrasarlo más. No puede haber más tardanza. Debemos ir a palacio rápidamente. No puedo consentir que Katerina conozca al duque en mi lugar.

Dos

El duque Nikolaos de Larissa iba cabalgando como un demonio hacia el tumulto del campo de polo de palacio, cuando se dio cuenta de que su sirviente, Elías, acababa de regresar y lo estaba esperando junto al espigón. Nikolaos tiró con fuerza de las riendas, hizo girar a Hermes y se alejó rápidamente de la acción.

—¡Vete al diablo, Niko! ¿A qué estás jugando? —le gritó uno de sus compañeros de equipo sin preocuparse por las formalidades, mientras la bola pasaba a toda velocidad a través del campo.

El duque Nikolaos era el general de la Caballería Athanatoi y comandante en jefe del Ejército Imperial, pero había dejado claro que, en aquel entrenamiento, estaba jugando con amigos. Aquel día no montaba a su caballo de guerra. Hermes era pequeño y tenía los huesos ligeros. Era un caballo para la velocidad.

—Niko —le gritó otro jugador, y se inclinó desde la montura hacia abajo para intentar golpear la bola que volaba entre las patas de su caballo. Erró el intento y se incorporó con esfuerzo—. Demonios, Niko —gritó de nuevo, mientras su general salía del campo.

Nikolaos se colocó la maza sobre un hombro y sonrió.

—Os pido disculpas, tengo que ocuparme de algunos asuntos.

Se oyó un coro de gritos y gruñidos.

—Nos quedamos con un jugador de menos.

—Demonios, Niko, no puedes retirarte en mitad del partido.

—Seguid entrenando —les dijo Niko—. Queda menos de un mes para el torneo, torneo que, os recuerdo, ganará el Athanatoi —añadió. Después le hizo un gesto a un muchacho que estaba con los caballos de reserva, al borde del campo—. ¿Zeno?

—¿General?

—Ocupa mi lugar.

Al chico se le iluminaron los ojos, y montó de un salto en uno de los caballos.

—Con mucho gusto. Gracias, señor.

—Es la primera vez que entras al campo, ¿verdad?

—Sí, general.

—Parece un deporte, y lo es. Pero tengo que advertirte de que es un deporte implacable. No hagas prisioneros. Esos malhechores... —dijo, y señaló con una sonrisa a los hombres que había asignado al equipo contrario— no tendrán piedad contigo. No lo olvides, y tendrás alguna oportunidad de seguir sobre la montura.

—Sí, general.

Nikolaos desmontó y le entregó las riendas del caballo a Elías. Uno de los motivos por los que Nikolaos había conservado a Elías como sirviente durante tanto tiempo era que nunca mentía ni intentaba engañarlo. Y eso, tal y como había aprendido Nikolaos, era una virtud escasa y muy valiosa.

—No me lo digas. ¿La princesa sigue enferma?

—Eso parece.

Nikolaos frunció el ceño.

—Es la segunda vez que le envío un mensaje a sus habitaciones. ¿Esta vez tampoco la has visto?

A Nikolaos se le había pasado por la cabeza que la princesa Teodora estuviera escondiéndose de él, pero eso sería absurdo. Era una princesa imperial, y el antiguo emperador, el hombre que se había casado con la tía carnal de la princesa, había aprobado aquel matrimonio.

«No puede haberme tomado manía, puesto que no nos conocemos».

Elías estaba cabeceando.

—No, señor. Solo vi a unas cuantas sirvientas y al guarda a quien han asignado la vigilancia de sus habitaciones. Aparte de eso, todo estaba silencioso.

Nikolaos se dio un golpecito con la maza en el muslo.

—Entonces, ¿le dejaste mi mensaje al guarda?

—Sí, señor.

—¿De qué regimiento es?

—Varego.

Nikolaos gruñó.

—Entonces será de fiar. ¿Le preguntaste su nombre y su rango?

—Kari. Un soldado de caballería.

—Muy bien. Se me está acabando la paciencia, pero le daré de plazo hasta esta tarde a la princesa para que me conteste. Si después de esto sigue ignorándome, tendré que hablar con Su Majestad. Nuestro compromiso fue aprobado por su antecesor, y tal vez el emperador Alexios haya decidido que tiene otros planes para ella.

Nikolaos se quitó los guantes y se los metió en el cinturón, pensativamente. Él deseaba aquel matrimonio. Había visto destrozadas las carreras militares de otros hombres por un rumor o una insinuación, y estaba decidido a evitar que eso mismo le ocurriera a él. Casarse con una princesa imperial era un gran honor y podía mejorar su posición en la corte. Sin embargo, ¿habría cambiado de opinión el emperador Alexios?

Nikolaos le dio la espalda al campo de polo y se dirigió hacia las caballerizas. Elías y Hermes lo siguieron.

—Sin embargo, es raro —dijo Nikolaos, mientras se pasaba la mano por el pelo castaño oscuro—. Lo más lógico habría sido que, si Su Majestad hubiera tenido algún reparo sobre este matrimonio, me lo hubiera dicho cuando me encargó que organizara este torneo.

—¿Acaso no os confirmó, poco después de su coronación, que vuestro compromiso seguía adelante?

—Sí, y ese es precisamente el motivo por el que no entiendo que la princesa sea tan esquiva.

—No lo sé, señor. Tal vez esté enferma de verdad.

—O tal vez no quiera casarse —dijo Nikolaos—. Piénsalo. Al principio, cuando el emperador le mandó aviso a Rascia, se negó a volver a Constantinopla y, cuando por fin vuelve, se esconde como si fuera una monja.

—Debéis concederle el beneficio de la duda. Tal vez esté enferma, señor.

Nikolaos miró a Elías. Su sirviente y él llevaban juntos desde que Nikolaos era niño, y entre los dos existía un fuerte vínculo de afecto. Él sabía que podía hablar de cualquier cosa con él. Se le encogió el estómago; no, en realidad casi de cualquier cosa.

—Llevo varios días concediéndole el beneficio de la duda —dijo secamente—. Me da la impresión de que la princesa Teodora no quiere casarse.

—No podéis asumir eso, señor.

—Cierto. Yo estoy listo para celebrar esta boda, Elías, pero ¿y si mi novia no quiere? —preguntó, e hizo una mueca de disgusto—. Señor, no.

Él quería aquel matrimonio. Le demostraría al mundo que estaba completamente integrado en el nuevo régimen. Y lo quería pronto, antes de que cualquier otra persona se enterara de lo que su madre le había confesado inesperadamente.

«Soy hijo ilegítimo».

El hombre a quien Nikolaos siempre había llamado «padre» era el difunto gobernador de Larissa, el gobernador Gregorios. Sin embargo, según su madre, Verina, Gregorios no era su padre. Para Nikolaos, la confesión de su madre había sido como un golpe físico. El matrimonio de sus padres siempre le había parecido muy feliz; el gobernador Gregorios siempre había adorado a su esposa. Y Nikolaos habría podido jurar que aquel amor era correspondido, porque su madre siempre había dado muestras de que también adoraba a su padre. El intenso dolor que había demostrado cuando él había muerto no podía haber sido un engaño. Y, sin embargo...

«Soy ilegítimo. No tengo lazos de sangre con el gobernador Gregorios».

Dios Santo, hombres mejores que él habían visto hundirse sus carreras a causa de su nacimiento. Eso no iba a ocurrirle a él.

—¿Le pediréis otra prometida a Su Majestad, señor?

—Tal vez tenga que hacerlo si la princesa Teodora continúa mostrando reticencias —dijo Nikolaos, con un suspiro, mientras se pasaba la mano por la nuca. Teniendo en cuenta la confesión de su madre, necesitaba aquel matrimonio más que nunca, pero ¿una novia reticente? No.

—Vuestra madre se llevará una decepción. Se puso muy contenta cuando os eligieron para la princesa.

Nikolaos se puso tenso. Le resultó difícil controlar el tono de ira de su voz.

—Naturalmente. Un matrimonio así serviría para tranquilizarle la conciencia, si es que tiene.

—Señor, yo creía que...

Nikolaos silenció a Elías con una mirada.

—Sí, viejo amigo, tienes razón. Mi madre se entusiasmó con la noticia. No dejaba de hablar de ello. Pero yo no me voy a casar con una novia reacia, por muy alta que sea su alcurnia.

—¿Duke Nikolaos?

—¿Umm?

—Si la princesa continúa escondiéndose, ¿le pediréis al emperador Alexios que la libere del compromiso?

—Todavía no lo he decidido. Fue el anterior emperador quien me la concedió como esposa. Si la princesa Teodora no quiere casarse, será fácil convencer a Su Majestad de que me conceda otra prometida —dijo Nikolaos, y sonrió a Elías—. Esperaré la respuesta de la princesa hasta esta tarde. Bueno, vamos al establo. Hermes necesita un buen cepillado, y tenemos que mirar esa cincha.

Aquella tarde, Elías llevó un tercer mensaje a las habitaciones de la princesa Teodora, en el Palacio Bucoleón. Después, fue en busca de su amo, con quien debía encontrarse en el taller de uno de los guarnicioneros, fuera de las murallas de palacio.

Los talleres de los guarnicioneros estaban en la misma zona, en una callejuela que partía de la calle principal de la ciudad.

Hércules, el caballo negro del duque, estaba atado fuera, junto a otro caballo que normalmente se asignaba a alguno de los mozos.

Elías entró en el taller, saludó al mozo y se apoyó contra la pared para esperar hasta que el duque terminara su conversación.

—Pero, general... —la voz del artesano sonaba tensa y aguda, y los dedos le temblaban mientras inspeccionaba la cincha— no es que vayáis a llevar esta montura a una batalla.

Nikolaos cabeceó.

—No debes subestimar la dureza del campo de polo. Es una parte importante del entrenamiento de mis oficiales. La próxima vez utiliza un cuero más fuerte. Mira —dijo, y tiró de la cincha defectuosa—, ¿lo ves?

—Eso es un defecto natural, señor. Es parte de la piel del animal. No se pueden evitar esos defectos naturales.

—¡Tonterías! Incluso alguien sin experiencia se daría cuenta de que esta parte del cuero es débil. Deberías haberla descartado. No tienes por qué utilizarla en una silla de esta calidad, ni en ninguna otra. Un trabajo como este puede ocasionar heridas graves. Si vuelve a suceder, le encargaré mis sillas a otro taller, y me cercioraré de que mis oficiales lo hagan también. Dicho esto, estoy seguro de que corregirás la falta...

—Sí, general —dijo el guarnicionero, que había enrojecido—. Os pido disculpas. No volverá a suceder.

Nikolaos asintió. Después salió a la calle y sonrió a Elías.

—¿Y bien? Por tu expresión, deduzco que no has tenido suerte en las habitaciones de la princesa.

—No, señor. Parece que esta tarde se encuentra un poco mejor, pero no hay mensaje para vos.

Nikolaos se enganchó los pulgares en el cinturón.

—¿Y no te parece extraña esta falta de respuesta, Elías?

Tal vez la princesa no quisiera casarse, pero debía de estar muy enferma para hacer caso omiso de tantos mensajes de su prometido.

—¿Señor?

Nikolaos sintió un estremecimiento en la nuca. Fue una sensación como las que a veces tenía en la batalla. El instinto trataba de advertirle de algo. ¿De un peligro? ¿De un peligro para él? No, no creía que él estuviera en peligro. ¿La princesa, tal vez? Eso no parecía posible, pero su instinto nunca le había fallado.

Miró al mozo.

—Muchas gracias, Paul. Eso es todo. Volveré caminando a palacio. Llévate a Hércules a las caballerizas. Elías, tú ven conmigo.

—Sí, señor.

—Ocurre algo —murmuró Nikolaos, una vez que el mozo se alejó con los caballos. Siguió la ruta que había seguido Paul, tomando la calle que pasaba junto al Hipódromo y llevaba a palacio.

—Estoy de acuerdo —dijo Elías—. Resulta extraño que, después de haber enviado varios mensajes, no hayáis recibido ni una sola respuesta de la princesa Teodora.

Las murallas de palacio se erguían ante ellos.

—El antiguo emperador parecía ansioso por promover mi matrimonio con la princesa —murmuró pensativamente Nikolaos.

Elías debió de darse cuenta de que aquel comentario no necesitaba respuesta, porque se mantuvo en silencio.