3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harlequin Internacional

- Sprache: Spanisch

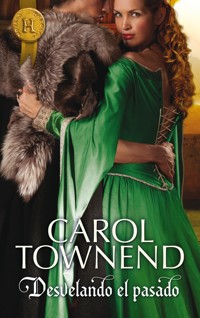

Los secretos que ocultaban sus ojos... Sir Arthur Ferrer se fijó en ella entre la multitud de damas que ocupaba las tribunas del torneo de la Noche de Reyes. Había algo en sus ojos... Tenía la sensación de haberlos visto antes. Pero cuando fue en busca de la misteriosa mujer que lo había cautivado, ella había desaparecido. Clare estaba huyendo de un turbio pasado del que no podía hablar, pero aquel apuesto caballero parecía decidido a desvelar sus secretos. ¿Se atrevería a dejarle vislumbrar a la verdadera lady Clare?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2014 Carol Townend

© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.

Desvelando el pasado, n.º 570 - febrero 2015

Título original: Unveiling Lady Clare

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-6044-5

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Nota de la autora

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Once

Doce

Trece

Catorce

Quince

Dieciséis

Publicidad

Para Kate Tremayne con cariño y agradecimiento por años de amistad y charlas literarias.

Nota de la autora

Las leyendas y mitos artúricos gozan de popularidad desde hace cientos de años. Apuestos caballeros que reverenciaban a bellas damas, que luchaban por su honor y a veces lo perdían… Algunas de las versiones más tempranas de estos relatos fueron escritas en el siglo XII por un influyente poeta llamado Chrétien de Troyes. Troyes era la ciudad amurallada del condado de Champaña en la que vivió y trabajó Chrétien. Su mecenas, la condesa María de Champaña, era una princesa hija del rey Luis de Francia y de la legendaria Leonor de Aquitania. La espléndida corte artística que la condesa María tenía en Troyes rivalizaba con la de la reina Leonor en Poitiers.

Los libros de mi miniserie Caballeros de Champaña no son un intento de recrear las leyendas y mitos artúricos, sino novelas originales ambientadas en torno a la corte de Troyes. Quería contar la historia de algunos señores y damas que podrían haber servido de inspiración a Chrétien, y me apetecía dar a las damas un papel más activo, dado que las mujeres de Chrétien tendían a ser demasiado pasivas para el lector actual.

Aparte de una breve aparición del conde Enrique y la condesa María, todos los personajes son imaginarios. Me he basado en el plano de la ciudad medieval para crear mi propio Troyes, pero estos libros son, ante todo, obras de ficción.

Uno

Enero de 1174. Unos aposentos en el barrio de los mercaderes de Troyes, condado de Champaña.

Hacía buen tiempo para ser enero, y los postigos estaban abiertos para dejar entrar la luz. Mientras ayudaba a Nicola a trasladarse del camastro al banco que había junto a la mesa, Clare recibió una calurosa sonrisa y se le aligeró el corazón: Nicola estaba débil y enferma, y sus sonrisas eran preciosas.

—Veo que has tenido visita mientras estaba en el mercado —dijo Clare.

Nicola gruñó y se reclinó contra el friso de la pared.

—Sí, y no era una visita cualquiera, era un noble. Un noble con un regalo. A mí no me sirve de nada, pero puede que Nell y tú lo disfrutéis. Quería decírtelo a ti antes que a Nell. No tiene sentido que se haga ilusiones si tú te niegas a aceptarlo. Sé que temes abandonar la casa.

—¿Un regalo? —Clare le puso una manta sobre las rodillas. Fuera quien fuese el misterioso invitado de Nicola, ¿el conde Lucien, quizá?, saltaba a la vista que su visita le había sentado bien. Hacía meses que no le brillaban tanto los ojos, y casi parecía feliz. Clare esperó. Nicola le revelaría muy pronto la identidad de su visitante: desde la muerte de Geoffrey no había secretos entre ellas.

—¿Estás cómoda? Si hay corriente puedo cerrar esa ventana.

—Dios mío, no, déjala abierta. En esta época del año hay tan poca luz…

Clare se quitó el sencillo velo de hilo que se ponía invariablemente cuando iba al mercado y lo colgó de una percha, encima de su manto. Un mechón de cabello cobrizo se deslizó hacia delante. Mientras se lo remetía en la trenza, miró el fuego. Ardía bajo. Una fina neblina azul se elevaba, enroscándose, hacia un agujero de ventilación entre las vigas.

—¿Quieres que avive el fuego?

—Clare, estoy bien. Guarda la leña para esta noche.

Clare asintió con la cabeza, puso una cesta sobre la mesa y comenzó a vaciarla. Harina. Queso. Un puñado de peras pasadas. Cebollas. Alubias secas. Y, gracias a la generosidad del señor feudal de Geoffrey, el conde Lucien, un poco de carne de cerdo encurtida y de pescado seco.

—¿No has traído huevos? —preguntó Nicola.

—Estaban por las nubes. Mañana lo intentaré otra vez, aunque me temo que no bajarán de precio hasta la primavera —miró a Nicola—. Bueno, ¿cuál es ese regalo misterioso?

Nicola hurgó en su faltriquera y puso una moneda sobre la mesa.

—Dinero —dijo Clare en tono inanimado—. Ha vuelto a venir el señor D’Aveyron.

Cada vez que pensaba en Lucien Vernon, conde D’Aveyron, no podía evitar acordarse de la locura de Geoffrey. De su temeridad. Geoffrey había hecho un pacto diabólico con una banda de ladrones. Clare sabía que lo había hecho para ayudar a su madre: él mismo lo había confesado todo antes de morir. Sabía también que se había arrepentido, que había intentado corregir su error, pero en cuanto había tratado de deshacer el pacto, había firmado su sentencia de muerte. Los ladrones lo habían matado.

Clare conocía los tratos de Geoffrey con aquellos forajidos, al igual que el conde Lucien. Nicola, en cambio, lo ignoraba todo y vivía feliz en la ignorancia del error fatal cometido por su hijo. Y en lo que a Clare respectaba, así seguiría siendo. Por ella, Nicola no se enteraría jamás de la deshonra de Geoffrey. En su estado de debilidad, aquello probablemente la mataría. De momento, el conde Lucien no había dicho ni una palabra sobre la falta de Geoffrey, pero Clare temía sus visitas. Geoffrey había sido uno de los caballeros de la casa del conde Lucien, y temía que algún día al conde se le escapara algo sin querer.

—No pongas esa cara —dijo Nicola, deslizando hacia ella la moneda—. El conde es un buen hombre, y honra el recuerdo de Geoffrey al cuidar de su madre. Esto no es dinero. Mira más de cerca.

Clare dejó las peras en un cuenco de madera, agarró la moneda y vio que, en efecto, no era una moneda. Era más grande que un penique y de plomo, no de plata.

—Es una medalla.

—Sí.

En una cara estaba sólidamente estampada la imagen del castillo de Troyes; en la otra, la de un caballero cargando con su lanza.

Se le encogió el estómago y puso la medalla de nuevo sobre la mesa con firmeza.

—Espero que no sea lo que creo que es.

La luz de los ojos de Nicola se apagó en parte.

—Esa medalla da entrada a las gradas de la justa de la Noche de Reyes, a la zona de asientos, al lado de las damas. Clare, he pensado… —hizo una pausa—. Confiaba en que quisieras ir. Sobre todo si tienes asiento en los bancos de las señoras. Allí estarías a salvo.

Clare miró la medalla y reprimió el impulso de dar un rápido paso atrás. La justa de la Noche de Reyes. Desde principios de año no se hablaba de otra cosa en la ciudad.

—No puedo ir.

—Te sentaría bien. Solo sales de casa para ir al mercado. He pensado que…

—Nicola, voy al mercado porque nos moriríamos de hambre si no fuera, no voy porque me guste.

—Te da miedo alejarte de casa, incluso después de tanto tiempo.

Clare levantó la barbilla.

—¿No te lo daría a ti si estuvieras en mi lugar?

Nicola sacudió la cabeza y suspiró.

—Sí. No. No sé —su mirada se afiló—. Pero sé que eres joven y no puedes esconderte eternamente. Creía que eras feliz aquí.

—Lo soy, pero…

—Esta es tu casa. Aquí, en Troyes, estás a salvo.

—Te agradezco la intención, pero no quiero ir —tocó la medalla con una uña—. Nicola, podrías conseguir bastante dinero por esto, la gente estará deseando hacerse con una.

Los ojos de Nicola se llenaron de lágrimas.

—A Nell le encantaría ver la justa de la Noche de Reyes. Ya sabes cuánto le gusta ver a los caballeros. Le recuerdan a Geoffrey.

Clare entornó los párpados. Aquello era un golpe bajo y Nicola lo sabía.

—Puede ir con otra persona. Y hablando de Nell, ¿dónde está?

—Ha ido a casa de Aimée, a llevarle hilo.

—¿No podría ir con Aimée a la justa?

Nicola hizo un gesto implorante.

—Preferiría que fuera contigo. Clare, por favor. Es una niña y temo que olvide a Geoffrey antes de hacerse mayor. Quiero que pueda recordarlo. Si ve una justa, sus recuerdos se harán más fuertes.

—¿Cómo?

—Cuando estéis allí, puedes hablarle de él. Explicarle lo que está pasando. Que vea que puede sentirse orgullosa de su hermano, un chico corriente que recibió sus espuelas. Quiero que pueda recordar al hermano que no se olvidó de su madre en su hora de mayor necesidad.

Sobre la mesa, la medalla de plomo brillaba como un ojo perverso. La mala conciencia y la pena refrenaron la lengua de Clare. Aquello empezaba a resultar violento. El orgullo que Nicola sentía por su hijo era casi lo único que le quedaba, y Clare no quería quitárselo. Sintió que se ablandaba.

Geoffrey había cometido muchos errores en su vida, pero con ella había sido muy bondadoso. A pesar de ser una perfecta desconocida, le había procurado techo. Había confiado en ella para que cuidara de su madre. Pese a todos sus defectos, había querido entrañablemente a su madre y Clare sabía que querría que cumpliera el deseo de Nicola.

Llevar a Nell a la justa de la Noche de Reyes era, en apariencia, un favor sin importancia. Pero solo en apariencia.

—Nicola, ¿y si la justa la altera? Puede que haya derramamiento de sangre —reprimió un escalofrío. Sí, la justa de la Noche de Reyes tenía fama de ser un espectáculo más que una batalla. Un espectáculo en honor de las damas de Champaña. Pero aun así era una justa. Habría combates, y Clare no soportaba la visión de la sangre. Le recordaba a… a cosas que prefería olvidar. Arrumbando aquel lúgubre recuerdo a un rincón de su cerebro, tuvo que tragar saliva antes de añadir:

—Quizá Nell recuerde que su hermano perdió la vida en un torneo.

—Geoffrey no murió luchando. El conde Lucien nos explicó que lo mataron cuando intentaba impedir que hicieran daño a la condesa Isobel. Eso es muy distinto, y Nell lo sabe. Por favor, llévala, Clare, le encantaría ir contigo.

—La justa de la Noche de Reyes —murmuró, meneando la cabeza—. Virgen Santa, dame fuerzas —lo que le pedía no era poca cosa. No estaba segura de cómo reaccionaría si se desataba la violencia en el torneo. Vio pasar ante sus ojos la imagen de una túnica de hombre ennegrecida por manchas de sangre. Tal vez se desmayara o… vomitara. Si había sangre, sin duda atraería sobre sí la atención de la gente…

—Por favor, Clare. Por favor.

Agarró la medalla y le dio un vuelco el corazón al guardársela en la faltriquera.

—Muy bien. Por ti, llevaré a Nell a la justa de la Noche de Reyes.

El rostro de Nicola se iluminó.

—Gracias, querida mía, estoy segura de que disfrutarás una vez estés allí. Pásame el husillo y la lana, ¿quieres? No me gusta estar ociosa.

Pronto el suave susurro y el chirrido del husillo llenó la estancia. Los dedos de Nicola habían perdido agilidad, y se cansaba fácilmente. Era probable que el hilo resultante tuviera muchos bultos e imperfecciones, pero Clare sabía que encontraba consuelo en el trabajo. Y de todos modos el hilo servía: Aimée, su vecina, fabricaba con él una tela sorprendentemente fuerte. No era brocado de Alejandría, desde luego, pero los defectos del hilo de Nicola daban al tejido una textura peculiar que resultaba extrañamente atractiva. Era probable que las damas de alcurnia con las que Clare iba a codearse en las gradas del torneo arrugaran la nariz al ver aquella tela tan basta, pero a Clare le alegraría llevarla.

Mientras veía los dedos envejecidos de Nicola torcer el hilo, la asaltó una idea extraña: si se erradicara toda imperfección, el mundo sería un lugar mucho más pobre.

Sir Arthur Ferrer, capitán de los Caballeros Guardianes del conde Enrique, dejó escapar un suspiro mientras su escudero le ataba el gambesón de cuero dentro de su pabellón de color verde. Tantos años esperando tener su propio pabellón y ahora que por fin lo tenía, ¿qué sentía? Echaba de menos la compañía de sus compañeros. Añoraba sus bromas, y su rivalidad.

—Maldita sea —masculló, pasándose las manos por el pelo oscuro.

Ivo, su escudero, levantó la vista.

—¿Os aprieta demasiado, señor?

Arthur flexionó los hombros y sonrió.

—No, está perfectamente. Gracias, Ivo.

Desde que había acabado la Feria de Invierno, la ciudad se había vaciado y había pocos malhechores de los que ocuparse. Aun así, Arthur sentía una inquietud creciente. No entendía a qué obedecía. No se debía a que tuviera pocas cosas que hacer: él sería el último en afirmar que las calles de Troyes estaban totalmente limpias de maleantes. Siendo como era la naturaleza humana, seguramente jamás llegaría ese día, pero aun así…

La cortina de la tienda se abrió de pronto. Por el hueco asomó una cabeza tan rubia como morena era la de Arthur.

—¡Gawain! —animado de pronto, Arthur le indicó que entrara—. Bienvenido.

Sir Gawain se agachó para entrar y se acercó al caballete, donde se puso a inspeccionar ostensiblemente las armas de Arthur.

—He visto el pendón del unicornio y me he dado cuenta de que estabas aquí —agarró la espada damasquina de Arthur y la sopesó—. ¿Es la que hizo tu padre?

Arthur se tensó y se obligó a relajarse. Gawain era un amigo y no había ni rastro de burla en su voz, pero nunca podía estar seguro.

—Sí.

—Es una buena espada, tiene un equilibrio perfecto. ¿Vas a usarla?

—Hoy no, me la reservo para un combate de verdad. ¿Vas a competir, Gawain? No he visto tu pabellón.

—Estoy compartiendo el de Luc, lo que es un error. Está atiborrado de gente.

—Si te apetece un poco más de tranquilidad, puedes venirte aquí.

—Gracias, no me importaría. Dame un momento, mientras busco a mi escudero.

Salió del pabellón y desapareció. Volvió con su escudero antes de que a Arthur le diera tiempo a sujetarse la espada al cinto.

—Todavía no he hablado con Luc —dijo Arthur mientras Ivo hacía sitio en el caballete para las armas de Gawain—. ¿Qué tal van las cosas en Ravenshold? ¿Todo bien?

Sir Gawain era el mayordomo de Ravenshold, el cercano castillo del conde Lucien d’Aveyron. Arthur había ocupado aquel puesto hasta hacía poco tiempo, cuando había renunciado a él para unirse a los Caballeros Guardianes.

—Bastante bien —contestó Gawain con ligereza, pero hizo una mueca que evidenció que mentía.

Arthur lo miró pensativo. Daba la impresión de que Gawain no dormía desde hacía días.

—He oído que la condesa Isobel va a ser reina del torneo.

—Sí, será ella quien entregue los galardones —Gawain miró hoscamente hacia la franja de césped—. No recuerdo si te lo he preguntado ya, Arthur, pero no habrás visto a Elise, la doncella de la condesa Isobel, ¿verdad?

—¿Elise? Creo que no la conozco.

Gawain maldijo en voz baja.

—Una chica morena. Tímida.

—No es propio de ti extraviar a una mujer —Arthur iba a decir algo más, pero se detuvo al ver el semblante de Gawain.

Nunca lo había visto tan apesadumbrado. ¿No estaría apenado por una mujer? Imposible.

—Lo que necesitas, amigo mío, es una visita al Jabalí Negro. Hay una moza nueva llamada Gabrielle…

Gawain se rio. A Arthur su risa le sonó un poco forzada.

—¿Te has aprendido su nombre? Debe de ser buena.

—Es una maravilla, te lo aseguro, Gawain. Muy imaginativa. La comida es igual de mala que siempre, pero acaban de recibir un barril de vino del conde Enrique. No he probado nada mejor.

Gawain asintió con un gesto.

—¿En el Jabalí Negro, esta noche? Muy bien.

—¿Las reglas de siempre?

—Sí, el que tenga menos puntos al final de la justa, paga.

Arthur sonrió.

—¡Estupendo! Estoy deseando aligerarte la bolsa.

Clare asió de la mano a Nell cuando las hicieron pasar a las gradas. Al otro lado de las lizas, los muros del castillo de Troyes se alzaban como un farallón de roca, relucientes de escarcha.

El cielo estaba despejado, el aire fresco. Los colores del conde Enrique: azul, blanco y oro, ondeaban sobre las murallas del castillo, entre el revuelo de las palomas. Había guardias apostados allá arriba. Unos cuantos hombres se habían introducido en las aspilleras, esos huecos entre las almenas, y desde allí miraban el campo.

—Esto le da derecho a sentarse en la primera fila, ma demoiselle —dijo el chico al tomar la medalla de Clare. Vestía un jubón azul con una banda blanca cruzada y puños bordados en oro. De nuevo los colores del conde Enrique. Debía de ser un paje del castillo. Otros pajes vestidos con jubones idénticos ejecutaban tareas parecidas.

Clare se sentó en un banco con Nell, que brincaba a su lado como un pescado en una sartén caliente. Temerosa de que aplastara el vestido de la mujer sentada a su lado, Clare miró a su vecina de asiento y murmuró una disculpa.

Para su sorpresa, la mujer dedicó una sonrisa indulgente a Nell.

—¿Es su primer torneo?

—Sí —Clare era reacia a hablar con extraños. Tendían a asombrarse de sus ojos extraños y a veces ello les llevaba a hacer preguntas que era incapaz de responder. Así pues, sonrió y fijó la mirada en el campo de batalla.

Los pabellones de los caballeros formaban grupos a ambos lados de las lizas. Un bosque de pendones ondeaban empujados por la brisa: azul, verde, rojo, morado… Los caballeros situados a su derecha representaban a Troyes, mientras que los de su izquierda eran visitantes, invitados del conde Enrique a los que se habían unido algunos de los vasallos del conde para completar su número. Un perfume dulce y empalagoso impregnaba el aire, compitiendo con otros olores: a sudor humano, a humo de leña y a carne asada.

Nell le dio un codazo en las costillas.

—La tienda azul es la de lord D’Aveyron, ¿verdad que sí?

Clare hizo un gesto afirmativo y le señaló el pendón que ondeaba sobre el pabellón azul.

—¿Ves el cuervo negro del pendón del conde Lucien? Los caballeros tienen divisas y colores distintos para poder reconocerse unos a otros cuando llevan la visera bajada.

—¡Sí! —Nell comenzó a señalar con el índice en todas direcciones—. El pendón de la tienda siguiente tiene un lobo. Y, mira, hay uno verde con un unicornio. ¿De quién es ese? Me gustan los unicornios.

—No conozco el nombre del caballero, pero he visto sus colores por la ciudad. Puede que sea uno de los guardianes del conde Enrique.

—Geoffrey tenía un pendón azul con líneas blancas en zigzag —dijo Nell melancólicamente—. Me dijo que el blanco representa la plata.

Clare le dio un rápido abrazo.

—Sus amigos van a batirse hoy.

Nell se sumió en un corto silencio, pero enseguida comenzó a sonreír de nuevo y a mirar aquí y allá, fijándose en todo. Los equipos se estaban reuniendo a ambos lados del campo.

—¡Aquí vienen los caballos! Mira, Clare, también tienen colores.

—Los corceles llevan caperuzas a juego con los colores de sus jinetes.

Nell estaba embelesada. Parecía tan feliz que a Clare se le encogió el corazón al mirarla.

—Mi hermano era un caballero —se puso en pie, saltando todavía y asiéndose a la barandilla. En su voz resonaba una nota de orgullo. De felicidad.

Los niños eran extraordinarios, pensó Clare. A menudo asimilaban la muerte mucho mejor que los adultos. Al menos en apariencia. «Me alegro de haberla traído. Necesitaba ver esto. Nicola tenía razón al insistir en que viniera».

Junto a los soportes de las lanzas, Arthur agarró sus riendas y palmeó el cuello blanco de Acero. No había como una justa para agudizar la mente. El hastío que se había apoderado de él poco antes se disipó, como ocurría invariablemente cuando montaba en la silla. Ese día no habría derramamiento de sangre, o muy poco. Sin duda nadie acabaría destripado. El conde Enrique había decretado que la justa de la Noche de Reyes fuera enteramente para las damas. Aun así, un torneo aguado como aquel era mejor que nada, y servía para practicar.

Un ligero tintineo atrajo su atención hacia uno de los caballeros de la casa del conde Enrique. El caballero, sir Gérard, se había unido al equipo contrario para completar el número de sus integrantes. ¿Cascabeles? No podía ser. Pero sí, su caballo llevaba pequeños cascabeles sujetos a la crin. Arthur reprimió la risa.

Sir Gérard era uno de los caballeros predilectos de las damas de la corte de Champaña. Cuando el mariscal dio la señal y sonaron las trompetas para que los caballeros se alinearan para el paso de revista, Gérard dejó corvetear a su caballo delante de la grada principal: la grada en la que se sentaban la condesa María de Champaña y la condesa Isobel d’Aveyron.

Las damas suspiraron al ver a Gérard. Arthur cambió una mirada con Gawain y levantó los ojos al cielo. Gérard dominaba a la perfección el arte de coquetear con las damas de la nobleza y no iba a perder la oportunidad de pavonearse delante de una grada llena de ellas.

La condesa Isobel lucía la intrincada corona que la proclamaba reina del torneo. Era una corona falsa: al igual que la justa de la Noche de Reyes, era simple apariencia sin nada de sustancia. Sus vidrios coloreados brillaban a cada movimiento de la condesa Isobel, y sus perlas falsas relucían. A pesar de aquellos oropeles, la condesa estaba preciosa. Bella como un ángel. Digna y elegante. Lord D’Aveyron tenía motivos sobrados para sentirse orgulloso de su flamante esposa.

Un redoble de tambor hizo gritar de emoción al gentío, y Arthur se acordó de que aquel también era un espectáculo dirigido al pueblo. Miró a los vecinos que se apretaban contra la cuerda que corría a los dos lados de las lizas.

—El conde Enrique debería haber sido mercader —comentó en voz baja.

Gawain arrugó el ceño.

—¿Y eso?

—Sabe que una justa atraerá al comercio de nuevo a Troyes. En cuanto la ciudad se vacía después de la Feria de Invierno, organiza esto. Es muy astuto.

Los cascabeles de la crin del caballo de sir Gérard tintinearon de nuevo. Las damas se rieron por lo bajo. Arthur vio de soslayo que un pañuelo azul se agitaba en las gradas.

—¡Sir Gérard, llevad mi prenda, os lo ruego!

—¡No, señor, por favor! ¡Llevad la mía!

—¡No, no! ¡La mía!

Se oyeron más risas procedentes de la grada de las damas. Los cascabeles brillaban al sol invernal. Arthur sacudió la cabeza mirando a sir Gérard y se recordó que aquello era un entretenimiento para las damas.

En ese momento, mientras resonaban las trompetas para el paso de revista, un hombre corrió hacia el frontal de la grada de las damas. Arthur lo observó mientras guiaba a Acero hacia su lugar en la fila. El hombre iba bien vestido con un manto forrado de piel y un jubón que se estiraba en exceso sobre su prominente barriga. Un mercader, probablemente. Llevaba la capucha bajada y en la parte de atrás de su cabeza relucía una calva. Fuera quien fuese, no debía estar en el campo. Un paje lo vio y comenzó a gritarle:

—¡Señor! ¡Señor! ¡Despeje el campo!

El mercader no le hizo caso: se fue derecho hacia una muchacha sentada en la primera fila. Iba vestida con sencillez y a Arthur le resultaba vagamente familiar. Estaba sentada a un lado de la condesa Isobel, no muy lejos de ella, de modo que debía de tener algún parentesco con el conde Lucien, aunque Arthur no lograba identificarla.

Las trompetas resonaron de nuevo. Arthur aguijó a Acero en los costados y avanzó por las lizas. Mientras el heraldo comenzaba a anunciar a voces el nombre y el rango de los caballeros, Gawain ocupó su lugar junto a él.

Arthur volvió a mirar hacia la grada. Dos pajes del castillo habían agarrado al mercader por los codos para sacarlo del campo. El mercader se desasió de un tirón, agarró a la muchacha de la mano y le dijo algo. Arthur aguzó la mirada. La muchacha apartó la mano y rodeó con el brazo a una chiquilla. Curiosamente, aquel gesto le pareció más defensivo que protector. Fuera lo que fuese lo que le estaba diciendo aquel hombre, la joven no quería oírlo.

—¡Sir Arthur Ferrer! —gritó el heraldo, haciéndolo volver bruscamente al asunto que lo ocupaba.

Levantó la mano para saludar y el gentío rugió. Sir Gérard podía contar con el favor de las damas, pero a Arthur le gustaba pensar que él era el preferido del pueblo.

Cuando concluyó su paseo por las lizas y llegó a las gradas de honor, los pajes debían de haber ganado su tira y afloja con el mercader, porque no había ni rastro de él.

Trémula, Clare abrazó a Nell y miró distraídamente hacia delante mientras desfilaban los caballeros. Por suerte el caballero del pendón del unicornio se estaba acercando para saludar a la reina del torneo y Nell lo estaba mirando con chiribitas en los ojos. Saltaba a la vista que la pequeña había elegido a aquel caballero como campeón, y que apenas había reparado en su conversación con el mercader. Un caballero montado en un corcel blanco con caperuza de seda verde era un asunto mucho más interesante que cualquier conversación que Clare pudiera tener con un desconocido. Afortunadamente.

El mercader, que se llamaba Paolo da Lucca, había vuelto a perderse entre la muchedumbre del otro lado de las lizas. Había sido muy amable al avisarla, pero Clare había confiado en no volver a verlo. Con una corta frase «se han visto tratantes de esclavos en Troyes» había conseguido que se le helara la sangre en las venas.

«Tratantes de esclavos… ¿Escaparé alguna vez?».

Al parecer, no. La última vez que había visto a Paolo había sido cuando el mercader le había permitido viajar en uno de los carromatos en los que transportaba mercancías desde Apulia. En aquella ocasión se dirigía a París, y se habían despedido a las afueras de Troyes, donde, gracias al cielo, la había encontrado el joven caballero sir Geoffrey de Troyes. A Clare no le gustaba pensar lo que podía haber sido de ella si Geoffrey no la hubiera encontrado. En aquel momento no tenía ni dinero ni amigos, y los aposentos de Nicola se habían convertido en su hogar, su primer hogar verdadero. Notó un escozor en los ojos. Si había tratantes de esclavos en Troyes, tendría que marcharse.

«¡Pero yo quiero quedarme!».

Le resultaba insoportable pensar en dejar a Nicola y a Nell.

La niña agitaba una banda de la tela que tejía Aimée, intentando captar la atención del caballero del manto verde. Prendas de todos los colores del arcoíris ondeaban hacia él, pero sorprendentemente el caballero se había fijado en Nell.

Clare sintió que su mirada caía sobre ella y que su corcel se dirigía hacia ellas.

—¡Me ha visto! —Nell temblaba de emoción—. ¡Viene para acá!

Nell brincaba, agitando la tela de Aimée como hacían las damas de noble cuna al ofrecer su prenda a su caballero predilecto.

—¡Señor! ¡Señor caballero! ¡Tome mi prenda!

Clare suspiró. Sin duda un gran caballero como aquel ignoraría a una niña pequeña. Tomaría la prenda de seda de alguna dama noble sentada tras ellas, y tendría que pasarse el resto del día secando las lágrimas de Nell.

Para su asombro, el bayo, Clare creía recordar que los caballeros llamaban así a los caballos blancos, se detuvo frente a la barrera, justo delante de ellas. Sus arneses chirriaron. El pendón verde del caballero resonó como un látigo, agitado por la brisa. El unicornio de su escudo era de un brillo deslumbrante.

—Señor caballero… —dijo Nell, dubitativa mientras miraba fijamente los ollares hinchados del caballo. Le acercó la banda de tela. Un tejido corriente y moliente, un poco deshilachado por los bordes.

El caballero, que tenía la visera levantada, inclinó la cabeza mirando a Clare. Estaba tan cerca que pudo verle los ojos: eran oscuros como endrinas. Sonrió a Nell y le quitó la tela de los dedos. El corcel se movió y se situó frente a Clare.

—Mi señora —dijo el caballero, inclinándose y estirando el brazo—, ¿os importa ayudarme?

«Yo no soy una señora». Aun así, Clare asintió con la cabeza y le ató la banda de tela alrededor del brazo cubierto por cota de malla. El caballero la miró pensativo.

—Gracias —estaba mirando sus ojos, como hacía todo el mundo.

Brillaron las espuelas y caballo y caballero siguieron avanzando por el campo. Tras ellas, alguien suspiró.

—Sir Arthur nunca escoge mi prenda —dijo una mujer en tono quejoso—. ¡Y ahora toma la de una niña!

Clare sintió que le tiraban de las faldas.

—¡Ha elegido mi prenda! ¡Ha elegido mi prenda! —Nell lo miraba fijamente—. ¿Es uno de los amigos de Geoffrey?

—Parece probable. Creo que es un caballero guardián. ¡Es muy importante! —Clare recordaba haber oído a Geoffrey hablar de un caballero llamado Arthur que había sido mayordomo de Ravenshold. Debía de ser él. Era posible que el conde Lucien le hubiera pedido que cuidara de ellas.

—Me pregunto quién será —dijo Nell.

—Si escucharas al heraldo, te enterarías de sus nombres. Ha dicho que era sir Arthur Ferrer.

Sonaron las trompetas y desfilaron otros caballeros. Otras prendas cambiaron de mano. El conde Lucien cabalgó hacia las gradas para saludar a su esposa, la reina del torneo.

—Mira, Nell, ese es el señor ligio de Geoffrey.

—Va a tomar la prenda de la condesa Isobel —dijo Nell en tono confidencial.

Clare murmuró un sí y dejó que su mirada vagara más allá de los caballeros, hacia la multitud que se agolpaba detrás de la cuerda, al otro lado de las lizas. ¿Estaba Paolo da Lucca entre aquella gente? Vio caras que conocía, pero no la del mercader. Debería haberle preguntado algo más sobre los tratantes de esclavos, pero estaba demasiado asombrada para pensar con claridad. Y ahora no tenía modo de encontrarlo. Ignoraba dónde se alojaba, y había perdido su oportunidad.

Se dio cuenta vagamente de que el conde Lucien pasaba de largo y saludaba discretamente a Nell. La niña profirió un chillido y se rio por lo bajo. Tenía las mejillas coloradas de emoción. Clare correspondió al conde con otra sonrisa. Había sido muy amable al conseguir sitio en la grada de las damas para la hermana de Geoffrey.

Mientras los caballeros se alineaban a ambos lados de las lizas, preparándose para las primeras pruebas a caballo, Clare escudriñó al gentío de enfrente.

Si pudiera encontrar a Paolo…

Suspiró. Sentía que había echado raíces en Troyes. Estaba cansada de mirar hacia atrás, harta de preguntarse cuándo notaría que le tocaban el hombro, el gesto que anunciaría que sus días de libertad habían tocado a su fin.

Tenía la impresión de ser mucho más esclava que cuando había llegado. ¿Sería libre alguna vez? Algunos días solo tenía dudas, y por desgracia aquel era uno de esos días.

Hiciera lo que hiciera, por más que intentara mezclarse con los demás, jamás lo conseguiría. La gente no podía evitar fijarse en sus ojos.

Los ojos desparejados, uno gris, el otro verde, eran difíciles de ocultar.

Dos

Arthur calmó a Acero y miró por las lizas. De momento, la justa iba igualada. Su equipo, el del conde Lucien, había ganado tantos puntos como el de sir Gérard y los visitantes. Habían llegado a los lances decisivos de la justa individual. Por respeto a las damas, las lanzas estaban embotadas. Ese día no habría refriega. El conde Enrique había decidido que la condesa María era demasiado delicada para ver una. Corría el rumor de que estaba encinta.

Arthur estaba ansioso por ver qué contrincante le tocaba en suerte. Cuando sir Gérard se acercó al campo y su escudero le alcanzó la lanza, sonrió. Sería divertido ver cómo reaccionaba Gérard cuando estuviera descabalgado y con la armadura llena de barro. Era una aspiración razonable, y Arthur tenía tres intentos para lograrlo.

El mariscal no había dado aún la señal de cargar y, mientras esperaba, Arthur creyó oír el ligero tintineo de los cascabeles al otro lado de la liza. Por el rabillo del ojo vio que la niña cuya prenda había tomado se removía, inquieta, en la grada de las damas. Le lanzó un beso. «Va por ti, pequeña». La chiquilla se puso colorada. Se agarraba a la barandilla como si su vida dependiera de ello. Qué encanto: deseaba con toda su alma que ganara.

Por un instante, los asombrosos ojos de su acompañante aparecieron ante él. Eran de lo más extraño. Uno gris, el otro verde. Nunca había visto nada parecido. Excepto… En el fondo de su memoria se agitó un vago recuerdo.

«Espera. ¿Seguro que no has visto esos ojos antes? Me recuerdan a…».

El recuerdo se deslizó fuera de su alcance, esquivo. Sin embargo, sabía que había visto aquellos ojos en alguna otra parte. Mientras intentaba dar caza a aquel recuerdo, el mariscal dio la orden.

Arthur agarró con fuerza su lanza y se olvidó de todo, salvo de la justa. Resonaron las trompetas y Acero se lanzó al galope. Aquel primer lance debía ser decisivo, tenía que descabalgar a sir Gérard. Acero galopaba como un trueno sobre el terreno. Consciente de que las damas de las gradas vitoreaban a su oponente, Arthur mantuvo la mirada fija en su objetivo. Diez yardas, cinco…

Su lanza resbaló al golpear el escudo de Gérard y se partió en mil pedazos. La de Gérard había errado el blanco por completo y el jinete, distraído sin duda por los gritos de las damas, se tambaleó en su silla.

—Punto para mí, creo —masculló Arthur.

Acero se detuvo bruscamente al otro lado de la liza y volvió grupas. Arthur recibió otra lanza y un instante después se precipitó de nuevo al galope hacia Gérard. Por todas partes volaban terrones de césped. Gérard había quedado descolocado por el primer lance, y su escudo vacilaba. Los cascabeles de plata temblaban.

Arthur no le dio cuartel: estrelló la lanza contra su escudo. Fue casi demasiado fácil. Gérard salió despedido de su silla y cayó al suelo con un golpe sordo. Mientras su caballo se alejaba, el ligero tintineo de los cascabeles permaneció en el aire.

La mitad del público gruñó, la otra prorrumpió en vítores. Sir Gérard había sido derrotado al mejor de tres lances, y se sentó con un gruñido, se quitó el casco y lo arrojó a un lado. Podía tener mucho predicamento entre las damas de la corte, pero lo tenía menos entre el pueblo. Era a Arthur a quien vitoreaban las gentes de la ciudad.

Se levantó la visera y levantó la mano para agradecer los gritos de apoyo. Detrás de las cuerdas, el pueblo de Troyes silbaba, gritaba y daba zapatazos. Y Arthur tampoco carecía de simpatizantes entre las damas del graderío. Su niña chillaba de emoción y brincaba como un gato pisando ascuas. La joven de los ojos desparejados sonreía a la pequeña. Miró a Arthur un instante y levantó las manos para aplaudirle.

Estaba demasiado lejos para ver aquellos ojos tan curiosos, pero el viento levantó el borde de su velo, dejando ver un cabello que brillaba como el cobre al sol de invierno. De nuevo lo recorrió un escalofrío. Tenía la sensación de reconocerla.

«¿Quién es? No la conozco, y sin embargo conozco esos ojos. ¿Quién es?».

Cuando la reina del torneo se puso en pie para conceder los galardones, Arthur recordaba ya dónde había visto antes a aquella joven. La había visto en el funeral de Geoffrey.

Sir Geoffrey había sido uno de los caballeros de la casa del conde Lucien y, antes de su muerte prematura, Arthur lo había conocido bien. El muchacho había sido asesinado durante un torneo celebrado en el Campo de los Pájaros, al parecer mientras defendía a lady Isobel. La joven de la grada de las damas había asistido a su entierro. Había sido la última en marcharse después de que Geoffrey recibiera sepultura, se había levantado y había inclinado la cabeza de cara a la tumba. Era una mujer delgada y esbelta, de cabello rojo, vestida con tela basta. Durante la ceremonia del funeral, le había dado la impresión de estar todo el tiempo a punto de huir. Como una violeta trémula y asustada, había pensado Arthur. En el funeral de Geoffrey no había estado lo bastante cerca de ella para fijarse en sus raros ojos, así que debía de haber sido su pelo lo que le había producido la impresión de conocerla ya. Era la misma, no había duda. Según Lucien, no era pariente de Geoffrey. ¿Habían sido amantes Geoffrey y ella?

Recordó de pronto la extraña conversación que había presenciado poco antes. ¿Qué le había dicho el mercader a la joven? Era evidente que la había alterado. ¿La había amenazado, acaso? Y si así era, ¿por qué razón? Arthur habría dado la paga de un día por saber qué se habían dicho. ¿Estaría de algún modo relacionado con la muerte de Geoffrey?

El conde Lucien abrigaba dudas acerca de la honradez de Geoffrey. Antes de Navidad, había mencionado que sospechaba que estaba implicado en el robo de una reliquia de la abadía. Arthur no había prestado mucha atención en aquel momento, y debería. Se sabía que una banda de malhechores merodeaba por la zona. Tal vez aquella muchacha estuviera relacionada con ellos. Si era así, como capitán de los guardianes del conde Enrique, aquello le incumbía, y mucho. El conde Enrique quería limpiar de forajidos Champaña, y con ese propósito había fundado el cuerpo de los Caballeros Guardianes. El deber primordial de Arthur consistía en garantizar la seguridad de las carreteras y los caminos.

Había terminado la Feria de Invierno y al día siguiente, después del torneo, la ciudad volvería a su rutina de siempre. Era la oportunidad perfecta para desarraigar a los ladrones de una vez por todas. Si la chica tenía algún vínculo con ellos, Arthur debía saberlo. En cuanto pudiera iría en su busca y juzgaría por sí mismo si estaba involucrada. El conde Enrique no esperaba menos del capitán de sus Caballeros Guardianes.

Una trompeta tronó entre la algarabía del público, sacándolo de sus cavilaciones. El campo estaba inundado de pendones azules y la condesa Isobel se estaba preparando para repartir los galardones. Su esposo, el conde Lucien, había ganado el premio individual, y su equipo, el de Troyes, se había hecho con el premio por equipos.

Mientras el conde Lucien se dirigía a caballo hacia su esposa, Arthur levantó su voz junto con el resto. Era bueno luchar en el lado ganador. Gawain y él lo celebrarían esa noche, cuando visitaran El Jabalí Negro.

A la mañana siguiente, a última hora, Nicola estaba dormitando en su camastro, junto al fuego. Clare había mandado a Nell a entregar otra remesa de lana a Aimée y la chiquilla llevaba un rato fuera. No muy preocupada, pues Aimée tenía dos niñas y Nell disfrutaba jugando con ellas, Clare miró por los postigos para ver si las pequeñas estaban fuera, en la calle. Nell solía regresar a tiempo para la comida de mediodía.

Vio moverse algo a su izquierda, un súbito destello de verde. Alguien se acercaba a la casa. Cerró los puños y, aunque estaba preparada, dio un respingo al oír que llamaban enérgicamente a la puerta. Con el corazón desbocado, puso la mano sobre la madera de la puerta y miró por la mirilla.

—¿Quién es?

Un jubón de color crema se extendía por un amplio pecho. Un broche de plata sostenía en su lugar un manto verde.

—Buenos días, ma dame. Sir Arthur Ferrer a vuestra disposición.

El campeón de Nell. Clare miró a Nicola y oyó un ligero ronquido. Nicola solía tener problemas para dormir, y Clare odiaba molestarla. Estaba claro que sir Arthur no representaba peligro alguno. La noche anterior se había enterado de que, en efecto, había sido vasallo del conde Lucien antes de hacerse cargo de los Caballeros Guardianes. Había conocido a Geoffrey. Sin duda podía hablar con él fuera de la casa, solo sería un momento. Diciéndose que aquel caballero no podía saber lo que la había llevado a Troyes, quitó su manto del perchero y abrió la puerta. No llevaba puesto el velo, pero no importaba: no tardaría mucho.

—Buenos días, sir Arthur —hizo una rápida reverencia.

Sir Arthur tenía el pelo castaño, abundante y lustroso. Llevaba su espada, pero no había ni rastro de su escudero, ni de su corcel bayo. Había ido a pie desde la guarnición, que no estaba lejos.

—Os pido disculpas por no invitaros a pasar, señor, pero solo hay un cuarto y Nicola está durmiendo.

—¿La madre de Geoffrey?

—Sí, duerme tan mal que no quiero despertarla —Clare hizo una pausa, con la esperanza de que el caballero expusiera de inmediato qué lo había llevado allí.

Vio con desaliento que sus ojos oscuros se fijaban primero en sus ojos y luego en su pelo. Rápidamente se subió la capucha. Dios, qué castigo era su físico. Si había alguna prueba de que el Señor adoraba la ironía, era sin suda su color de cabello y de ojos. «Primero me da motivos de sobra para no querer llamar la atención y luego me maldice con estos ojos tan raros y este cabello rojo».

—¿Os ha pedido el conde Lucien que vengáis a visitarnos, señor?

Él le sostuvo la mirada.

—¿Cómo os llamáis?

—Me llaman Clare —ignoraba si había sido bautizada. Clare era el nombre que había escogido para sí tras huir de Apulia.

—Clare —murmuró sir Arthur mientras estudiaba sus ojos. Movió la cabeza—. Pensaba que vuestro nombre me diría algo, pero…

—¿Mon seigneur?

Un músculo vibró a un lado de su mandíbula.

—Soy un caballero, señora, no un noble.

—¿Señor?

—Es igual —tocó con el pulgar la empuñadura de su espada—. Vuestro acento es extraño. No sois nacida en Troyes.

—No, señor.

Aquellos ojos oscuros la miraron. Luego, para su asombro, le ofreció el brazo.

—Acompañadme a dar un paseo.

Clare dudó. Era reacia a alejarse de casa con un caballero de la guarnición, no se fiaba de los hombres, pero reconocía una orden cuando la oía. Diciéndose que un caballero que había sido vasallo de lord D’Aveyron no se atrevería a agredirla a plena luz del día, posó los dedos ligeramente sobre su brazo y echaron a andar por la calle, hacia la plaza. Clare comenzó a rezar.

«Santo cielo, que Paolo esté equivocado». Si los tratantes de esclavos estaban en la ciudad y la veían…

—No puedo tardar mucho, señor. Nell puede volver y…

—¿Nell? —su hermoso rostro se relajó—. ¿La niña que me dio su prenda?

—Sí.

—No iremos lejos. Hay un asunto del que debo hablaros sin que nos oiga la madre de Geoffrey.

El miedo asaltó a Clare, y se le aceleró el corazón. ¿Se trataba de Geoffrey? ¿O había descubierto sir Arthur su secreto? ¿Habría descubierto su paradero el que había sido su amo en Apulia?

La esclavitud estaba prohibida en Champaña. Por eso había ido Clare a Troyes. Pero lo que le había sucedido a Geoffrey le había demostrado que, aun así, allí abundaba la injusticia. Vivía con el miedo de que llamaran a la puerta en cualquier momento, de descubrir que el tratante de esclavos al que llamaban «El Veronés» la había encontrado.

«No volveré nunca. ¡Nunca!».

—Sir Arthur, vos… —respiró hondo—. Sois el capitán de los Caballeros Guardianes, ¿no es cierto? —Nicola se lo había dicho la víspera, cuando habían llegado del torneo. Nell había hablado sin parar de «su caballero, sir Arthur». Era un milagro que hubieran podido dormir.

Sir Arthur asintió con la cabeza y Clare siguió diciéndose que no tenía nada que temer de él. Pero no resultaba fácil convencerse. Aquel hombre era un desconocido y, hasta que Geoffrey la había llevado a casa de su madre, los desconocidos nunca le habían demostrado mucha bondad.

La plaza se abría delante de ellos, casi desierta. Unas cuantas gallinas picoteaban el suelo delante de la taberna. Dos mujeres estaban doblando sábanas enfrente de una de las altas casas de madera, y un chico se tambaleaba agobiado por el peso de un cubo, derramando agua a su paso.

—¿Estabais casada con Geoffrey? —preguntó sir Arthur intempestivamente.

Clare parpadeó.

—No —Geoffrey había sido muy bueno con ella, más que bueno. Se había ofrecido a casarse con ella, pensando que de ese modo estaría a salvo si El Veronés la encontraba, pero había comprendido su reticencia. A su modo de ver, el matrimonio estaba solo un peldaño por encima de la esclavitud. Y, además, sir Geoffrey de Troyes no debía casarse con una esclava huida. Aunque ella hubiera querido casarse con él, le habría rechazado. Como rechazaría a cualquier hombre. ¿Casarse? Nunca.

—¿Era vuestro amante?

Clare cuadró los hombros y lo miró fijamente a los ojos.

—No veo por qué habría de responder a esa pregunta, señor. No es asunto vuestro.

Sus labios se tensaron, divertidos, y ella contuvo la respiración. Cuando se despojaba de aquella expresión severa, sir Arthur era asombrosamente atractivo.

—Puede que tengáis razón. Os pido disculpas, madame. ¿O debería decir ma demoiselle?

—Como gustéis, señor.

—Ma demoiselle, entonces. Ma demoiselle Clare. En el torneo de ayer, un hombre se acercó a vos en las gradas. ¿Os importaría decirme qué os dijo?

—Él… Yo… no lo conozco bien, señor.

—Eso no es decir nada —sus ojos oscuros siguieron escudriñándola. Arrugó el entrecejo—. Me pareció que le teníais miedo.