Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

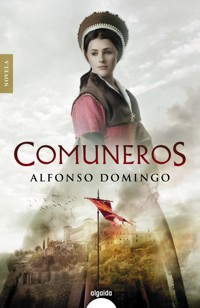

- Herausgeber: Algaida Editores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: ALGAIDA LITERARIA - ALGAIDA NARRATIVA

- Sprache: Spanisch

Esta es una historia de amor y guerra de hace quinientos años. La historia de María Pacheco y Juan de Padilla, y de las comunidades de Castilla -en 2021 y 2022 se conmemora el V centenario- , una historia de amor que sobrevive a la guerra y al tiempo, en un momento de convulsión política y social que se parece mucho a la época en que vivimos. Año de 1526, Diego Hurtado de Mendoza, futura gloria de las letras españolas, visita a su hermana María Pacheco, que vive exiliada en la catedral de Oporto. María, la viuda de Juan de Padilla, mantuvo viva la llama comunera en Toledo nueve meses después de la derrota de la batalla de Villalar, en el 1521, hasta que tuvo que exiliarse a Portugal. Los hermanos, que han compartido aquella infancia feliz en la Alhambra de Granada, juegan una partida de ajedrez a través de la que se rememoran todos los hechos de la guerra de las comunidades acaecida años antes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 713

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

CAPÍTULO I. La raya

CAPÍTULO II. La Mejorada

CAPÍTULO III. El reencuentro

CAPÍTULO IV. El descubrimiento del amor

CAPÍTULO V. Malos tiempos

CAPÍTULO VI. Unas cortes recortadas

CAPÍTULO VII. Llegó la Comunidad

CAPÍTULO VIII. Ancha es Castilla

CAPÍTULO IX. La liga de Ávila

CAPÍTULO X. Un fuego que incendia Castilla

CAPÍTULO XI. Un condestable inestable

CAPÍTULO XII. Tordesillas: jaque a la reina

CAPÍTULO XIII. La tentación de los conversos

CAPÍTULO XIV. Un cardenal en apuros

CAPÍTULO XV. Una entrevista esclarecedora

CAPÍTULO XVI. Monólogos contra una pared

CAPÍTULO XVII. Medina de Rioseco, la batalla que no tuvo lugar

CAPÍTULO XVIII. Cae la dama

CAPÍTULO XIX. Conflagración en la catedral

CAPÍTULO XX. Las Torres

CAPÍTULO XXI. La torre de los lobos

CAPÍTULO XXII. Un goloso arzobispado

CAPÍTULO XXIII. La diosa Fortuna cambia de bando

CAPÍTULO XXIV. Nobles no tan nobles

CAPÍTULO XXV. Villalar, día de San Jorge

CAPÍTULO XXVI. Palabras en el patíbulo

CAPÍTULO XXVII. Voluntad de venganza

CAPÍTULO XXVIII. Una mediación mediada

CAPÍTULO XXIX. Guerras y concordias

CAPÍTULO XXX. Encuentro en el monasterio

CAPÍTULO XXXI. Penúltimo acto: el día de San Blas

CAPÍTULO XXXII. El «perdón»

CAPÍTULO XXXIII. Bajo una losa unidos

AGRADECIMIENTOS

DESARROLLO DE LA PARTIDA TRANSCRITO EN NOTACIÓN ALGEBRAICA

COPLAS A JUAN DE PADILLA

CRÉDITOS

CAPÍTULO I

LA RAYA

«Los hombres de Castilla por siglos fueron rebeldes».

Chronica Adefonsi Imperatoris, Alfonso VII de León y Castilla(1126-57), el Emperador

Marzo, 1537

Suspiró aliviado al superar la colina. Contempló las murallas de la ciudad, iluminadas por los dorados rayos del sol poniente. Aún le daría tiempo a llegar antes de que cerraran las puertas con la última luz del día. La tercera jornada desde Oporto había sido dura. La acémila que llevaba su equipaje había comido alguna mala yerba y hacia mediodía cabeceaba y echaba espuma por la boca, nublada la vista, como si tuviera pesados sueños, o sintiera extraña la carga que portaba.

«A ese animal parece que no le gusta el camino de España», le había dicho al pasar un arriero portugués, un almocreve, de los que hacían servicios en la frontera, la raya entre los dos reinos. Eran hombres entendidos en ganado los arrieros portugueses, que traían pescado, frutas, hortalizas y sal hasta el interior de la península, y de vuelta se llevaban cereales, paños y otros productos de Castilla, siempre a lomos de sus carros y sus mulas. Por si acaso, Juan de Sosa había seguido su consejo, desenjalmando al animal de sus albardas y dejando que descansara a la sombra de unas higueras del camino. Cuando le pareció que la mula recobraba su ser y aguantaba de nuevo la carga sin temblores, aunque con la testuz agachada, retomó el camino. Pero ya no podría cruzar la raya aquel día. La tarde era ida y tuvo que acelerar el paso para poder pernoctar en la fortaleza de Miranda do Douro, villa fronteriza, atalaya sobre el río Duero.

La frontera entre el reino de España y Portugal se cerraba con la caída del sol y no se volvía a abrir hasta el amanecer. Tras pasar la doble muralla que circundaba Miranda, ya en la hora de las vísperas, buscó la iglesia de Santa María, que hacía las funciones de catedral de la región. Con sus credenciales, el arcediano le facilitó alojamiento, una cuadra donde dejó las dos mulas y un humilde y limpio cuarto de la casa.

Aquella noche, antes de volver a su país natal, paseaba intranquilo por aquella sobria habitación con mesilla, crucifijo y arcón para las ropas talares. En este tiempo oyó como las campanas dieron las horas completas, antes del descanso nocturno. Pero, aunque era grande su fatiga, no podía dormir. Encima del arcón había colocado aquella arqueta que durante el viaje siempre había mantenido cerca. Regresaba a Castilla después de quince años ausente.

Al otro lado de la frontera le esperaba Diego de Figueroa, Ficor, el que fuera jefe de la caballería de la casa de Padilla, participante activo al lado de sus señores en la guerra de las comunidades y más tarde exiliado en Portugal con María Pacheco y unos cuantos servidores. Ficor había regresado a Toledo en 1528, una vez que el emperador, tras recibir un buen dinero de la familia Mendoza, había perdonado a los criados y sirvientes de María Pacheco y alguno de los comuneros que la habían seguido en el exilio portugués.

Juan de Sosa miraba aquella arqueta en el silencio de la noche y suspiraba. Si era sorprendido o descubierto en su empeño se arriesgaba, a pesar de su condición eclesiástica, a ir a la cárcel, de donde ya saldría viejo e inútil, si salía. Conocía de sobra la obstinación del emperador contra su señora, la única enemiga a la que no pudo sojuzgar en vida, contra la que se estrelló su ira vengadora. Aquel poderoso monarca, el más poderoso de la tierra, no podía perdonar lo que consideraba la afrenta de una mujer. Pero el capellán, que se había estremecido con la posibilidad de caer en las garras del emperador, se repuso. Le ayudó el recuerdo de su amada señora en el lecho de muerte, en el que le prometió que haría todo lo posible por cumplir su última voluntad. Aún no habían pasado seis años desde su muerte y seguía muy presente en su vida. No la había olvidado, como tampoco Diego de Figueroa, Ficor. Los dos se habían juramentado en esa devoción. Meses después de ser enterrada en la catedral de Oporto, en 1531, Figueroa había visitado en España al poderoso hermano mayor de su señora.

Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco era no solo marqués de Mondéjar, sino presidente del Consejo Real y grande de España. Figueroa encontró a Luis preocupado, pues había llegado una carta del fuerte de La Goleta, en el norte de África, de su hermano Bernardino de Mendoza, general de las galeras reales, vencedor de los turcos y de los moros por mar y tierra. En esa jornada africana también participaba Diego Hurtado de Mendoza, que siempre había tenido una relación especial con María, el más pequeño de sus hermanos y el único que la había visitado en el exilio portugués. Luis había sido siempre fiel a la monarquía. Incluso se había hecho amigo personal de Carlos V desde que él y su esposa, Isabel de Portugal, se habían alojado en la Alhambra en su viaje de bodas en 1526, tras su casamiento en Sevilla. Ya había intentado el perdón para su hermana, en los momentos en los que el rey dejaba de yacer con la reina en aquella intensa pasión que los embargó durante meses. Confiado en que sería más compasivo tras pasar con la reina horas y horas en el lecho, le había hablado de ello, pero se había encontrado con su rotunda negativa. Y Luis lo conocía bien, su tozudez germánica, su terquedad inquebrantable. Aquello era imposible, por más que le gustara complacer la última voluntad de María.

—¿Conocéis lo que pasó con fray García de Loaysa, el confesor y director espiritual de Carlos V? —preguntaba el marqués al antiguo servidor de su hermana—. Realizó unas amonestaciones en favor de doña María Pacheco, durante unos ejercicios espirituales del rey en Italia. Tanto porfió que irritó a su cesárea majestad, que determinó su destierro a la corte de Roma en 1530, con apariencia de embajador. Es vox populi en la corte.

—Pero vos y vuestra familia lo habéis servido bien…

—Para el César es algo natural. Mi hermano Bernardino, general de las galeras reales y gobernador de La Goleta, está harto de pagar con su peculio a las tropas. Tras la victoria de la jornada de Túnez, todo puede perderse porque no llegan los dineros reales y los soldados se amotinan. Si eso hace con los leales, qué no hará con los que han sido rebeldes…

No pareció bien a su señoría el marqués intentar que se cumpliese el último deseo de doña María, por no renovar viejas llagas y recrudecer el ánimo del emperador. Ante la negativa, Diego de Figueroa volvió a Toledo y escribió al capellán Juan de Sosa a Oporto, donde había permanecido desde que muriera su señora. Los dos servidores de doña María habían hecho entonces un juramento y concertado una cita. Hacia ella viajaba ahora Juan de Sosa.

Con el ánimo en alto debido al recuerdo de la difunta y sus dulces palabras, Juan de Sosa concilió el sueño y se levantó con las primeras luces. Tras una colación, pasó por delante de la alfándega, que estaba recién abierta esperando a los mercaderes y arrieros que venían de Castilla para hacerles pagar los derechos de aduana, y salió por la puerta de la muralla que daba al río Duero. La visión, al cruzar el arco, impresionaba: bajo una serie de cortados, se enroscaba el río frontera. Era un arañazo en la tierra, un hueco hacia el abismo, excavado durante siglos por la constancia del agua. Una divisoria bien elegida, que dividía dos mundos distintos, separados por la quebrada. En el cielo, los buitres señalaban la cercana presencia de un animal muerto, quizás una mula o un cordero. Era la hora tercia, las nueve de la mañana, cuando llegó a la ribera del río. Los soldados portugueses miraron con rutina el pasaporte. Sosa esperó que llegaran varios viajeros más para llenar la barcaza que hacía el paso hacia la otra ribera. Eran dos, una en cada lado, y se alternaban en el recorrido, por lo que el paso podía demorarse un tiempo, hasta que se llenasen.

A pesar de que la reina de España era portuguesa, los dos reinos peninsulares seguían dándose la espalda. Había recelos mutuos y se manifestaban en particular en las fronteras, donde los soldados de los dos países ejercían la autoridad que les confería el poder real para descubrir espías o simplemente mercaderes a los que poder aplicar unos impuestos, alcabalas o juros que justificaran su labor y su celo en aras de las arcas de la Corona. Muy pocos de los soldados sabían leer, pero sí el capitán de la guardia, que conocía bien los sellos, pasaportes y salvoconductos necesarios para traspasar la raya.

Con dos viajeros más y sus caballerías, tras pagar el servicio, salió la barcaza y en cuestión de minutos alcanzó la otra ribera. A un pequeño muelle de madera le seguía una construcción, que guardaba una parte de la guarnición española. Otro galpón albergaba a la Inquisición y el puerto seco. El puerto seco era paso obligado, donde existía aduana y guardia, y era imposible entrar o salir sin ser registrado en las ropas, mercancías o dineros, so pena de ser severamente castigado, y con el resultado de pagar por todo lo que era un poco nuevo.

Se dirigió a los soldados en español, aunque con el acento portugués que se le había pegado de manera natural en esa quincena de años que llevaba en tierras lusas. Enseñó su pasaporte firmado por las autoridades reales de Oporto. Los aduaneros fingían siempre recelar de la validez del documento y verificaban si no había algo más en los cofres y baúles que no estuviera inscrito en el billete. El objetivo final, estaba claro, era aliviar al viajero de parte de su equipaje para dejarle seguir camino.

—Soy capellán del obispado de Oporto, de don Pedro Álvarez Acosta, consejero de la reina Isabel y obispo de León, a donde me dirijo —y señalaba con la mano la divisa y las armas de Acosta que se distinguían en la gualdrapa de lana que cubría las ancas de su caballería y de la mula de carga.

—¿Qué portáis en esa mula? —preguntó el capitán.

—Algunas prendas talares, libros…

El aduanero, de origen y aspecto judío, que revoloteaba alrededor del capitán de la guardia, no se fiaba de lo que Sosa declaraba. Su obligación era desconfiar, y su impertinencia se respetaba porque aquella ocupación constituía la principal renta del rey, para que hiciese valer mejor los derechos de la Corona. Había arrendado aquella aduana, como otros judíos portugueses que habían hecho lo propio en otros puntos de la frontera. Los arrendadores, tarde o temprano, caían en las garras de la Inquisición, que les incautaba toda la fortuna obtenida en los puertos secos.

—¿Y esa arqueta? Parece algo valioso…

La pregunta del aduanero no era baladí. Era una arqueta propia de joyeros, forrada en raso carmesí, con remates de plata forjada. En la relación que portaba el clérigo no se especificaba que llevara joya alguna.

—Y tanto. Es lo más valioso de este viaje.

—¡Abridla! Me habéis despertado la curiosidad. Además, habláis muy bien castellano… —ordenó el capitán.

—Como gustéis. No creo que al obispo le guste la idea, pero vos mismo os cercioraréis.

Dominando los nervios que le atenazaban, Juan de Sosa desató las cuerdas que sujetaban la arqueta a la mula que la trasladaba y la llevó hasta la mesa de madera donde estaban sentados algunos de los soldados de aquel destacamento. Los hombres, curiosos como el aduanero y el capitán, se apartaron un poco mirando con fijación tanto a la arqueta como al clérigo que la llevaba. En su traslado se hizo evidente el cuidado con que se conducía, como si contuviera algo muy delicado. La depositó sobre la mesa y la abrió con una llave que sacó de un collar al cuello.

El capitán, con rostro grave, miró los paños que aparecían en el interior. La seriedad de la mirada de Juan de Sosa debió de contagiarle. El clérigo fue desenvolviendo con mucha parsimonia uno de aquellos lienzos, donde asomó el extremo de un hueso humano. El capitán abrió los ojos, sorprendido, lo mismo que varios de sus hombres que se habían acercado.

—Reliquias. El obispo Acosta las quiere en su diócesis —declaró el capellán.

El interés de la soldadesca, de su capitán y del aduanero, se esfumó. Por si acaso, o como reflejo, algunos se santiguaron.

—Está bien, está bien. Guarde las reliquias de la santa madre Iglesia.

El clérigo parecía tener una relación especial con aquellas reliquias, pues todo su cuerpo estaba en tensión, concentrado en lo que hacía. Mientras procedía a envolver y guardar los huesos, se acercó el último funcionario, vestido de negro con las ropas propias del santo oficio. El comisario de la Inquisición preguntó si no portaba en su equipaje algún libro de los condenados, obra de teólogos heréticos.

—¿Creéis que siendo capellán de su eminencia iba a llevar libros heréticos?

—Es hábil el diablo y busca el mejor disfraz para propagar la herejía y perder a los buenos cristianos —replicó el inquisidor—. No hace mucho que tuvimos que intervenir los escritos de un fraile mendicante.

Esa intervención solo buscaba una cosa y Sosa decidió acabar aquella conversación, que le irritaba. Antes de que el propio comisario lo reclamara, el capellán sacó una moneda. Era el óbolo para pagar por esa inspección, los derechos de inquisición.

Con un gesto, el capitán de la guardia le señaló que siguiera su camino. Fue en ese momento cuando Juan de Sosa divisó en una esquina, montado a caballo, a Diego de Figueroa, Ficor, que le miraba con esa sorna especial tan suya. Seguramente llevaba un buen tiempo allí. Quizá más de un día.

—¡Mi querido Ficor! Debí llegar ayer, pero una de las mulas enfermó y tuve que esperar.

—Bienvenido seas, Sosa. Bueno, creo que ya me aburría de tanto jugar a la taba y a los dados con los soldados. Les gané algunos maravedíes, por eso temía que os quisieran desplumar un poco.

Los dos amigos se observaron un momento. No habían cambiado tanto. Sosa seguía, como siempre, flaco y enjuto, afilado más aún por la oscuridad de las ropas eclesiales, tocado por un bonete que alcanzaba a tapar su cabeza, ya desprovista de vegetación capilar. No se dejaba barba, pero lucía una pelusa blanquecina propia de no haberse afeitado en toda la jornada viajera. Esa visión estirada de su amigo, en la que resaltaban sus ojos algo saltones y claros, contrastaba con la corpulencia de Ficor y su humanidad bien plantada encima del equino. Portaba un sombrero con pluma, con cierta distinción, una barba cuidada en una cara cuadrada en la que lucían unos ojos negros que lo escrutaban todo.

—¿Sigue en Valladolid don Diego Hurtado?

—Quedamos en que le avisaríamos cuando llegáramos al convento. ¿Qué noticias tenéis de don Diego Sigeo y su hija Luisa?

—Don Diego Sigeo está de preceptor con una familia noble. Y Luisa entró al servicio de la señora del licenciado Freitas, el médico que atendió algunas veces a doña María. A veces la veo en los oficios de la catedral, acompañando a su señora, y aprovechamos para rezar por la que fue la nuestra, que Dios la tenga en su gloria.

Había echado una mirada involuntaria a la arqueta, y quiso cambiar de conversación.

—Veo que tenéis un buen caballo, y no como ese jamelgo mío.

Diego de Figueroa, gran jinete, montaba un caballo magnífico, lo que no era muy usual en los caminos, más habituados a las mulas o los carros. Desmontó y los dos amigos se abrazaron. Sabían que tanto el aduanero como el capitán no les quitaban la vista de encima. Aquel sujeto, que llevaba allí dos días, y con el que los soldados habían jugado más de una partida, no había dicho que esperase a un enviado del obispo Acosta, ni que fuese su escolta. También volvió a mirarles el comisario de la Inquisición.

—¿Cómo está el camino a Zamora? —preguntó Sosa a su amigo admirando su montura—. ¿Hay alguna posada?

—Hay varias, pero yo no las recomendaría. Están llenas de chinches. Quizá en los monasterios tengamos mejor cobijo.

—¡Quedad con Dios, hermanos! —se despidió del capitán y los que le acompañaban.

—Que él os acompañe. Por curiosidad, padre, ¿de qué santo son las reliquias? —preguntó el capitán.

El clérigo pareció dudar un momento, como si la revelación fuera un secreto de Estado. Se acercó a sus oídos, para que nadie más le oyera.

—Santa María de Toletum —le dijo en voz baja—. Una mártir cuyos restos acabaron en la catedral de Oporto. Guardadme el secreto. Ya sabéis que existen ladrones de reliquias.

—Descuidad.

Calló el clérigo, y el capitán no osó preguntar otra cosa, aunque esperó un momento, mientras subían a sus cabalgaduras, por si añadía algo más. No fue así y el destacamento de soldados vio cómo aquel eclesiástico y el caballero, caballo y mula más la acémila del equipaje, se perdían por el camino, escoltados a los lados por encinas y enebros.

CAPÍTULO II

LA MEJORADA

«Llevo a Castilla en las plantas de mis pies».

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid

Fue el cuarto día de viaje desde la raya, hacia la sexta o mediodía, cuando desde un collado sobre el río Adaja avistaron el monasterio.

—Ahí está. El convento de la Mejorada.

Habían hecho una media de quince leguas por jornada, ya que, a pesar de llevar caballos, iban a ritmo de la mula de carga del capellán, que, fuera de resultas de su cólico o de su pesar por estar en tierra extraña, no se daba mucha prisa. En ese tiempo, el mejor cuidado que habían recibido Juan de Sosa y Diego Figueroa en las ventas del recorrido había sido para sus caballerías, no en vano era el camino del correo real. Los relevos distaban de dos a cuatro leguas, y los jinetes podían a toda carrera recorrer treinta en una jornada. La comida, por demás, era mala. Menos mal que tanto Sosa como Figueroa llevaban sus conservas. Solo compraban pan donde lo había, aparte de alguna liebre a algún cazador que luego les preparaban en las modestas posadas, donde había que dormir medio vestido para defenderse de pulgas y chinches que infectaban los colchones.

—No ha cambiado mucho el país. Está casi igual que cuando nos exiliamos a Portugal —le había dicho el capellán en una de esas jornadas.

—Muchas nuevas sobre la gloria de las Españas, pero no hay alegría —respondió Ficor—. Ya no digo la de nuestra época, con aquellos sueños. Ahora tenemos muchas ínfulas en Europa y las Indias, pero el pueblo sigue siendo pobre. Yo me he adaptado como he podido.

El monasterio de la Mejorada aparecía en lo alto de la colina, con su fábrica modesta a la que se iban adosando capillas añadidas. El corazón pareció acelerar sus latidos con aquella visión: habían llegado a su destino.

—Por fin —dijo a Ficor—. Ya me dormía.

Apremió entonces a la cabalgadura, a la que espoleó con cierta ansiedad para recorrer el tramo que los separaba de las tapias del convento. El capellán y bachiller Juan de Sosa recordó la primera vez que había llegado al monasterio, más de quince años atrás. A pesar del tiempo trascurrido, los recuerdos estaban frescos en su mente. Recordaba el color de los muros, los pinos, las vides que circundaban el lugar. Su vista trascendía los detalles, los traspasaba para irse, más que a otro espacio, a otro momento del tiempo. Y se vio en aquel lejano día de finales de noviembre de 1521.

Junto con una escolta de seis soldados, al mando de un capitán del almirante de Castilla y un carro de bueyes, había trasportado la caja de madera con los restos del que había sido el noble a quien servía desde que había entrado a su servicio, recién recibidas las órdenes: Juan de Padilla, el caudillo de las Comunidades, decapitado el 24 de abril, tras la derrota de Villalar. Aquella había sido una jornada muy dura, como las anteriores, pero no por la dureza del camino, ni por los vientos fríos que azotaban la meseta castellana, sino por la amargura que rebosaba su alma. Ya lo había sido salir de Toledo días atrás, dejar allí en tregua a su señora doña María Pacheco y sus compañeros comuneros con las tropas imperiales que, tras meses de hostilidades, habían accedido en octubre a firmar un acuerdo, garantizado por el arzobispo de Bari.

El concierto del convento de la Sisla se había alcanzado entre Antonio de Zúñiga, prior de la orden de San Juan y los comuneros toledanos, para que todo volviera a su cauce, sofocada la rebelión de las ciudades castellanas, perdonados los últimos resistentes. En él, María Pacheco se comprometía a abandonar el alcázar conservando sus armas; no habría represalias contra los que deponían la lucha; esperando la justicia del rey cuando regresara de Alemania y tras el traslado a un convento intermedio, se autorizaba el regreso a Toledo del cadáver de Padilla cuando estuviera del todo pacificada.

Por esa causa, con cédula extendida por los virreyes, había acudido junto a Diego de Figueroa, para recuperar los restos de su señor. Escoltado por los soldados del almirante Fadrique, de la guarnición del castillo de Torrelobatón, habían llegado a Villalar en un claro y gélido día de invierno. El sol de esos días de diciembre en un límpido azul, contrastaba con aquel 23 de abril de intensa lluvia e infausta memoria. Los soldados llamaron al alcalde del pueblo, al cura y a los enterradores. Por órdenes del virrey y la junta de nobles que gobernaba Castilla, se iba a proceder a la exhumación y el traslado del cadáver de Juan de Padilla, les informó el capitán. Todos estaban serios. A los soldados no les hacía mucha gracia aquella misión, ni mucho menos confraternizar con aquellos comuneros que venían a trasladar el cadáver del capitán comunero, pero ejecutaron las órdenes. Vigilaron los trabajos de los enterradores, que, armados de azadas y palas, excavaron en las cercanías del atrio de la iglesia, donde habían enterrado los cuerpos, y más tarde las cabezas de los capitanes comuneros que habían estado semanas en el rollo. Ya solo quedaban allí los restos de Padilla, trasladados a sus respectivas ciudades los de Francisco Maldonado en mayo y Juan Bravo un mes después, en junio de aquel aciago año de 1521. Lo ocurrido entonces en Segovia, con los disturbios en el enterramiento, provocados por los realistas, aconsejaba que cualquier nuevo traslado fuera vigilado y controlado desde el principio. Por eso el capitán había recibido órdenes estrictas. Debía acompañar a los dos hombres mandados por María Pacheco, la viuda de Padilla, hasta el monasterio de la Mejorada de Olmedo, donde el cuerpo reposaría hasta que todo estuviera pacificado durante ocho meses y pudiera trasladarse a Toledo para su enterramiento en el panteón familiar. Así lo había autorizado primero el prior de San Juan y luego los gobernadores, firmantes de aquel acuerdo que de momento, había acabado con la rebelión.

En aquel día de diciembre, el bachiller Juan de Sosa y Diego de Figueroa esperaron, contritos y callados, a que acabara el trabajo de los enterradores. Además de los soldados, el cura y el alcalde, algunos habitantes del pueblo observaban curiosos la maniobra, pero desde lejos. Los soldados del almirante lucían sus armaduras relucientes y engrasadas para la ocasión. Ellos estaban allí, vivos, armados y desafiantes, mientras que los rebeldes al rey yacían muertos y enterrados, o míseros y pobres deambulando por ciudades y campos de una Castilla vencida y doliente.

Exhumaron el cadáver de Padilla, lo envolvieron en la bandera de la ciudad de Toledo, y en un tosco ataúd de pino lo subieron a la carreta de bueyes que lo trasportaría hasta el monasterio. Si aquella había sido la primera vez que los dos habían llegado al convento, esta sería la última si cumplían con éxito la misión que se habían encomendado.

El recuerdo del pasado atenazaba asimismo al clérigo mientras llegaba al monasterio, que se alzaba a una legua del pueblo de Olmedo, en un promontorio aireado, rodeado de pinares y viñas, entre los ríos Adaja y Eresma. Había sido sede de franciscanos, al principio de su fundación, en 1396, pero en aquellas fechas eran jerónimos los monjes de la Mejorada. Además de la treintena de frailes que allí vivían, buscando la perfección o el retiro, el monasterio daba de comer a criados, pastores de paso con sus ganados, mendigos, locos y romeros de la virgen. En total, podían ser al día trescientas personas en aquellos tiempos revueltos, en los que al hambre se sumaban las guerras que España mantenía en Europa, o las empresas en las Indias. Además, los campos castellanos eran azotados de vez en cuando por la peste, que dejaba vagando por los caminos a los huidos de un pueblo o una comarca —a veces expandiendo la enfermedad—, con los ojos de susto salidos de las órbitas y el estómago rugiente.

El convento tenía varias dependencias, además de la iglesia, el claustro y las celdas, donde los frailes vivían su vida de oración. Entre los lavaderos, la panadería, la hospedería y las caballerizas desfilaba un buen número de sirvientes y transeúntes.

Los dos viajeros llegaron a la puerta y saludaron al monje que se había asomado al verlos llegar.

—Alabado sea Dios.

—Sea por siempre alabado.

El hermano portero, ataviado con el hábito blanco sobre el que llevaba el escapulario marrón, les escrutó de arriba abajo mientras respondía a su saludo.

—Venimos desde Oporto, en cuya catedral sirvo a las órdenes del obispo Pedro Álvarez de Acosta. Me gustaría ver al abad.

El hermano portero, que había arrugado el ceño, les indicó que le acompañaran. Para ello entraron en el recinto cercado y distinguieron enseguida la actividad de aquella productiva colmena. Para el convento, cualquier visita era una novedad, un cambio en la rutina diaria. A su paso veían las miradas que les dirigían servidores, labriegos e incluso los ayudantes de los canteros que golpeaban piedras con escoplos y mazas.

Descendieron de sus cabalgaduras al llegar a la puerta del edificio principal. Tras amarrar a las bestias a una argolla, fueron conducidos por el portero al refectorio.

—No nos vendría mal reponer fuerzas —dijo Sosa a Figueroa—. Esperemos que nos conviden.

—Si quieren vuesas mercedes compartir nuestra humilde colación... —invitó el fraile a los visitantes como si los hubiera oído—. Ya se ha servido la comida, pero pasen y aguarden aquí. Avisaré a la cocina y al padre abad, que está con los albañiles dirigiendo las obras del nuevo claustro.

Sosa asintió y dio las gracias mientras hacía un gesto a su acompañante. Este desató una arqueta que llevaban en la mula, tapada con una tela y la llevó consigo al interior. Los dos tomaron asiento y dejaron la arqueta en el banco, siempre a su vista.

No se le escapó aquel gesto al fraile portero. Los viajeros sabían que había observado sus ropas y sus equipajes y que comunicaría con presteza al abad los detalles pertinentes de los recién llegados con las divisas del ilustre don Pedro Álvarez de Acosta, obispo de Oporto y en aquellos días también de León, además de confesor de la reina Isabel de Portugal. Le diría que un prelado había llegado con un caballero de escolta y una mula que trasportaba una arqueta de la que no se desprendía. Un rato después, cuando ya estaban dando buena cuenta de la colación humeante que les habían servido, tazón y plato, llegó un hombre maduro, con el mismo hábito jerónimo sobre cuyo escapulario se veía colgada una cruz de madera de caoba de las Indias.

—Soy el abad, fray Vicente de Ávila —se presentó—. ¿Pertenecéis a la casa del arzobispo de Oporto?

—En efecto. Mi querido abad, le agradezco la hospitalidad. Soy el capellán Juan de Sosa y este caballero es Diego de Figueroa. Tengo que felicitarle por la cocina conventual. Estas sopas de ajo le levantan a uno el ánimo, y este guiso de pichón no le va a la zaga.

—No sois portugueses…

—Ni aunque nos maten. Castellanos, nacidos en el reino de Toledo.

Calló Sosa, y el abad, que tarde o temprano se enteraría de sus circunstancias, cambió el tono.

—Coman, hermanos, aún les quedan unas cuantas jornadas hasta León. Luego podrán descansar en la hospedería mientras sus bestias se alojan en las caballerizas.

Si los foráneos venían de Portugal, habrían empleado al menos cuatro días, había razonado el abad. Aún les quedaban unos cuantos hasta la diócesis del obispo Acosta, por lo que deducía que le demandarían hospedaje.

—Bueno, lo de descansar será más tarde. Antes debemos hablar con vos, a solas.

Iba a preguntar el eclesiástico por el negocio que traían los viajeros cuando se impuso la prudencia a su curiosidad. Una curiosidad que alimentaba aquella fina arqueta de la que le había hablado el portero. A menudo los conventos y monasterios eran depositarios de baúles y arcas con contenidos valiosos que por diversos motivos dejaban en ellos la gente noble, pagando un precio por el servicio.

—Pero terminen sus señorías de yantar. Cuando lo hagan, el hermano los llevará hasta mi aposento.

Sosa y Figueroa apreciaron enseguida el cambio de tratamiento. Una vez con el cuerpo repuesto, se levantaron e indicaron al fraile, que les esperaba sentado dirigiéndoles alguna mirada de vez en cuando, que ya estaban listos. Ficor llevaba la arqueta, que abarcaba con sus grandes brazos. Debía tener su peso, caviló el portero, que especulaba con su valioso contenido. De otra forma no se explicaba aquella manera de llamar la atención.

Al pasar por el claustro, camino de la celda del abad, Sosa se quedó mirando un momento los trabajos, la amplitud de la obra, y no pudo evitar echar una ojeada al interior de la iglesia —fijándose en un punto que conocía—, que atravesaron camino de las celdas monacales. El abad les recibió con sencillez.

—Hermano portero, traiga sillas para estos señores. Como veis, no tenemos demasiadas comodidades.

—Siempre ha sido este un convento sencillo —respondió Sosa.

—¿Habíais estado ya en la Mejorada en otra ocasión? —Fue el tono, más que las palabras, lo que hizo que el abad le preguntara.

—Sí, hace algunos años. Entonces conocí a fray Luis de Sevilla, el abad. Había venido de las Indias.

—¡Gran hombre! Hizo muchas obras, que hacían mucha falta. Como las tapias y cercas de la huerta de la hortaliza, de las viñas de moscatel. También acabó el estanque grande que su antecesor había empezado.

Llegó el portero con dos sencillas banquetas. En ella se sentaron los viajeros mientras el portero salía.

—Sí, ya he visto que el convento ha progresado…

—Fray Luis hizo el palomar, una nueva sacristía, para lo que desbarató una sala de la hospedería de los reyes. Con eso y parte de la enfermería quedó hecha la sacristía, que abovedó con madera nueva. Que Dios le tenga en su gloria por el bien que hizo al convento y a la orden jerónima.

El abad les contó que el anterior abad, que había servido en Indias, se había desempeñado después como visitador de la orden. Al regresar el emperador de Alemania, junto con el Consejo Real, trataron de enviarle de nuevo a aquellas tierras, por lo que habían decretado que de los dos obispados que había en la Española, Santo Domingo y la Concepción, se hiciera uno solo.

—Y luego proveyeron y enviaron por las bulas. En el ínterin en que las cosas se componían para su viaje, iba a menudo a Valladolid, donde estaban los reyes, porque gustaban mucho de comunicar con él sobre el gobierno de las Indias. Sabían lo bien que se había portado allí y la buena cuenta que había dado en lo espiritual como en lo temporal. Le dieron un poder muy cumplido, con facultad para poner chancillería y presidente, para que entendiera y sancionara todas las apelaciones de aquellas islas.

—Pero no llegó a ir, según tengo entendido…

—Con las idas y venidas a Valladolid le dio una enfermedad de cámaras, que no pudieron detenerla, y de esta enfermedad murió en el monasterio. Lo inferían de que había algunos en Valladolid que tenían grandes haciendas en las Indias, a los que no les gustaba que fuera con tantos poderes, por lo que le habían convidado a comer en sus casas muchas veces, y los médicos lo achacaron a eso.

En aquellas enfermedades de cámaras, el cuerpo parecía deshacerse por el esfínter, mezclando podredumbre y sangre, flujos biliares y en general, materia putrefacta, mientras la comida no aprovechaba y se perdía casi igual que como entraba. Algunas veces, aquellas diarreas se debían a las ponzoñas que se habían vertido en los alimentos y las bebidas. Sosa recordó cuando su señora padeció esa enfermedad en Braga. Todo sucedió después de la visita de un mercader que le había traído conservas de Castilla por encargo, según decía, de su hermana, la condesa de Monteagudo. Tanto él como Diego Sigeo y Ficor pensaron siempre que había tratado de envenenar a su señora por orden del emperador, y a partir de aquel momento fue su criada Luisa quien probaba antes la comida. De aquellas cámaras doña María pudo poco a poco reponerse con las hierbas y tratamientos de su antigua esclava, aunque su salud quedó resentida y quebrantada durante mucho tiempo. Luisa decía que fue la noticia de la muerte de su hijo Pero, llegada a finales de 1523, lo que le había llevado a un estado cercano a la muerte, tanto o más que el veneno.

Sosa apartó de su memoria aquel pasado para centrarse en la misión que les había traído hasta allí.

—Venimos con un cometido y un mandato —dijo bajando la voz para que nadie, ni siquiera el portero que seguramente esperaba y escuchaba tras la puerta, pudiera oírles.

—No le comprendo, padre… ¿Tenéis algún mensaje para mí, para nosotros, para esta comunidad?

—No, padre, vengo con una misión de caridad. No sé si sabréis que don Pedro Álvarez de Acosta, cuando era obispo de Oporto y residía allí, dio asilo y protección a doña María Pacheco, la viuda de don Juan de Padilla. Yo fui el capellán de aquella piadosa señora, que en gloria esté.

El abad abrió los ojos y las orejas, aunque no demostró espanto, sino desconfianza. Intuía que lo que iba a oír no le iba a gustar demasiado.

—Doña María Pacheco murió hace ya más de seis años, sin ver cumplido su deseo, reposar al lado de su esposo —siguió el capellán—. Por eso estoy aquí. Como sabéis, porque es un secreto que pasa de abad a abad, a los pies del altar de San Jerónimo, en la iglesia, reposan los restos de don Juan de Padilla. Los huesos de la señora que fuera tan buena cristiana ya se han descarnado y es el momento de realizar esa penosa pero caritativa tarea. Don Pedro de Acosta siempre me ha ilustrado en ese punto: ¡Haz la caridad por encima de todas las cosas!

—¿Incluso por encima del emperador? —preguntó el abad, que presagiaba que aquel empeño no estaba bendecido por los poderes reales.

—El emperador no tiene por qué saberlo… Todavía. Ya le informará el obispo a la reina, que, como bien sabéis, es su confesor. Han pasado muchos años y perdonar es una virtud cristiana. Y también conocéis que tanto el emperador como la reina, Isabel de Portugal, son católicos fervorosos.

El abad calló. Todo aquello no podía traer más que complicaciones.

—No os inquietéis. Naturalmente, el obispo sabe que se producirán unos gastos, y ha dispuesto una donación para ello. Dinero que os vendrá muy bien para acabar las obras de ese claustro que hemos visto que estáis construyendo.

—Ah, las obras, las dichosas obras…

Por un momento, los visitantes pensaron que el abad, cuyo rostro, si antes era sombrío, se había tornado irritado, iba a maldecir a obreros y alarifes, a canteros y maestros de obra. Sin embargo, era frase pensada y pronunciada para ganar tiempo.

—El obispo ha hablado ya con el general de vuestra orden, fray Pedro de la Vega, y en breve, cuando os visite, os lo confirmará de viva voz.

—¿Cómo que cuándo nos visite? No nos ha llegado ninguna carta...

—Lo hará en tres meses, creedme. Y no os lo dirá en ninguna carta, puesto que la discreción, además de la caridad, es una de sus más grandes virtudes, como pude apreciar al estudiar teología en Salamanca, con él, cuando profesó.

—Así que lo conocéis.

—Conozco a muchas personas. El trato y la confianza de don Pedro de Acosta me ha llevado a conocer a grandes hombres de la Iglesia —mintió el clérigo—. No hubiera sido elegido para este cometido si no gozara de su favor.

Fray Vicente de Ávila dudaba.

—Pero si estáis tan seguros de que el emperador dará su consentimiento, ¿por qué no esperar a que lo haga?

—El rey está en Nápoles, no se sabe si volverá el año próximo. Además de esa razón, en la catedral de Oporto han comenzado obras y han removido el lugar donde descansaba la señora doña María. El emperador puede tardar en volver y yo tenía que hacer este viaje; no puedo tampoco estar eternamente en Castilla. Debo regresar a Oporto tras visitar al obispo Acosta en León, donde, entre otras cosas, le daré cuenta del feliz éxito de lo encomendado.

Era un momento crucial. El abad de la Mejorada estaba en una posición difícil. No había ningún documento que le cubriera en caso de que el emperador no consistiera finalmente aquella inhumación. Viendo Sosa que la situación lo requería, hizo una seña a Figueroa y este sacó una bolsa. Ante el abad se desplegó una docena de monedas de oro.

—Eso solo es un adelanto. El resto, tras la inhumación.

—Como sabéis, no es un asunto de dinero…

—En efecto. No lo es, sino de piedad cristiana, os decía. Pero, como muy bien conoce el obispo, tendréis que cerrar la boca de quienes nos ayuden en esta tarea. Hay que hacerlo en las horas de la noche, después de completas y antes de maitines, además, hurtando el negocio a la vista de cualquier alma ajena. Necesitaremos al menos dos hombres para remover las losas, cavar en el suelo, enterrar los restos de doña María al lado de los de don Juan de Padilla, volver a cerrar la tumba y dejar las cosas de la manera que estaban. Los enterradores no deben saber de quién se trata, ni nada de esto debe conocer ninguno de los hermanos. Siempre podréis decir que vos no teníais nada que ver.

No se sabía cuál de todos los argumentos, si el monetario, el caritativo o los dos, habían acabado de decidir al abad. Con un casi imperceptible movimiento de cabeza, accedió a lo que le habían pedido. Sosa respiró.

—Otra cosa más. Aunque hay que hacerlo con rapidez, debemos esperar a mañana, cuando se nos unirá un caballero principal de la Corte. No temáis, vendrá solo, es consejero del emperador nuestro señor y favorecerá nuestros planes. Para avisarle a Valladolid, donde mora, es preciso mandar a alguien, algún criado del monasterio. Pagaremos ese servicio.

—Creo que tenemos a todos con tareas y no debemos emplearlos en ese cometido. Pero estoy pensando en el criado de un fraile que llegó hace dos días y que haraganea por el patio. Tendréis que prestarle una de vuestras mulas y darle las señas para que lo haga con diligencia y prontitud. Y decirle que le pagaréis a la vuelta, para que no tenga tentaciones de distraer al animal y desaparecer con él.

—Así lo haremos. Disponed, si estáis de acuerdo, de lo necesario para llevar a cabo nuestra cristiana misión, y mientras llamáis a obreros o enterradores, nos gustaría descansar hasta mañana. Prestadnos también recado de escribir, en especial tinta, pues deseamos anunciar al obispo cuanto antes la generosa ayuda que para resolver el asunto habéis prestado.

Fray Vicente de Ávila llamó al hermano portero que aguardaba, dispuesto, en la puerta.

—Enseñe sus habitaciones a estos señores. Ya saben que son celdas conventuales, no tenemos muchas comodidades.

—Nos apañaremos.

—Hermano portero, ¿está aún entre nosotros ese muchacho que llegó con el mercedario?

—Hoy no lo he visto fisgar cerca de las cocinas.

—¿Podéis llamarle cuando aparezca para que hable con estos señores?

—Desde luego, yo mismo os lo traeré.

Antes de salir, el que había sido capellán de doña María Pacheco dirigió al abad una frase en latín:

—Nec umquam pro me facis quicquid operaris. Meus esse gratias semper.

—Sí, siempre le agradeceremos lo que ha hecho, ya que no ha sido para nosotros, sino por una causa noble —añadió Diego de Figueroa con un saludo.

El abad se quedó cavilando en las consecuencias de lo que acababa de conceder. En el aire, como remachando aquel momento en el que se ponía el sol, las campanas del monasterio daban las vísperas.

CAPÍTULO III

EL REENCUENTRO

«El destierro no es un castigo, sino un puerto de refugio contra el castigo».

Cicerón

Abril, 1526

Les costó reconocerse. Más que los años, las desdichas habían modelado el rostro de María. Había perdido a su esposo y a su hijo, su país, la causa por la que luchaba, además de su fortuna y posición. Eran pérdidas que marcaban con cincel poderoso las arrugas alrededor de sus ojos y tintaban de tristeza su mirada. Su precioso cabello marrón había encanecido en algunas partes, lo que era visible a pesar del discreto peinado con suaves ondas que llegaban hasta los hombros, donde comenzaba el tranzado. Diego también había cambiado. Era un hombrón algo desgarbado, con barba que matizaba un rostro más duro que guapo, los ojos claros, como los de ella, donde se asentaban sus sueños de belleza y claridad. Los dos hermanos, María Pacheco y Diego Hurtado de Mendoza, se habían abrazado aquella mañana en las estancias del arzobispo de Oporto, pegadas a la catedral.

En aquellas casas, y en el almenado claustro de piedra, por donde paseaba todos los días, transcurría la vida de María desde que, meses antes, hubiera llegado de Braga, cuyo clima era nocivo para su salud. Era la primavera de aquel año de 1526, cinco años después de la derrota de Villalar, más de diez desde la última vez que se habían visto.

Diego Hurtado de Mendoza, con la excusa de un viaje junto a un colega italiano, había aprovechado para visitar a su hermana en su exilio portugués, refugiada bajo la protección del obispo de Oporto, Pedro Álvarez de Acosta, confesor de Isabel de Portugal. El obispo estaba en España para preparar el casamiento de la infanta con el emperador Carlos V.

Desde que un mes antes había recibido una misiva anunciando el viaje de su hermano, las horas se le han hecho eternas a María, incapaz de concentrarse en sus quehaceres o sus lecturas, tal y como han percibido sus leales, sobre todo el capellán Juan de Sosa. Sabe que puede ser la última vez que vea a alguien de su sangre, que ese encuentro con su hermano es a la vez una despedida. Es una ocasión de reconciliarse con su familia, de volver a esos recuerdos de la infancia, cuando bajo la sombra del gran Tendilla, el conde, su padre, vivía en la Alhambra y compartía educación con sus hermanos, algo que tenían a gala algunas familias de la nobleza castellana: una mujer valía tanto como un hombre.

Siente avanzar por su cuerpo la enfermedad, la muerte emboscada. Cada segundo cuenta, cada hora. Por eso ha corrido hasta la puerta en cuanto el portero de la casa del obispo lo ha anunciado, perdiendo un poco la compostura de estos años. El abrazo entre los dos hermanos es emotivo.

—Hermano, ¿cómo estáis? ¿Qué tal vuestro viaje?

—Bien, hermana, feliz de veros por fin, después de tantos años.

—Yo doy gracias al cielo también por la dicha de volver a veros, cuando ya me he despedido de todo lo que amé. Mi esposo, mi hijo, mi familia, mis amigos, mi patria. Pasad, tenéis que contarme todas las novedades. Me agradará saber cosas de los Mendoza, de Toledo y de España con las que contentarme cuando partáis. Ya solo poseo recuerdos, que desgrano como las cuentas del rosario esperando la muerte, que más pronto que tarde vendrá a buscarme.

—Hermana, no penséis en la muerte, algo que nos llegará a todos cuando sea nuestra hora. Triste es vuestra condición, y si puedo aliviar algo vuestra aflicción daré por bueno todas las molestias de este viaje.

—Pasad, os presentaré a mis leales.

Diego se quedó mirando a la doncella de María, que esperaba al lado de dos hombres en una esquina del zaguán.

—Vos sois Luisa…, ¿verdad? Me acuerdo de cómo cuidaba de vos en Granada —dijo volviendo un momento el rostro a su hermana.

—Sí, mi señor don Diego. Soy yo, la que asistió en el parto a vuestra madre y luego os cambiaba los pañales de pequeño. ¡Estáis hecho todo un hombre, con la buena hechura de los Mendoza!

—¡Qué alegría veros, señora! Sé que sois una ayuda para mi hermana y eso no solo yo, sino toda la familia, tiene que agradecéroslo —dijo tomándole la mano, que ella intentó retirar sin éxito y donde él depositó un beso.

—Señor, señor… Siempre tan galante.

Mientras Luisa hacía una reverencia para corresponderle, el hermano de María miró a aquellos dos hombres. María presentó a Juan de Sosa, con su hábito de capellán, y al humanista y preceptor Diego Sigeo. Los dos la habían acompañado en el exilio, con algunos criados y miembros de su casa. Todos se saludaron con respeto, bajando la cabeza.

—Falta mi leal Diego de Figueroa, Ficor, os lo presentaré cuando llegue.

—Os dejamos, señores; tienen vuesas mercedes muchas cosas de las que hablar. Luego os veremos, si lo tenéis a bien. —Sosa, Sigeo y Luisa, con un movimiento de cabeza, se despidieron con discreción.

—¡Son mis ángeles de la guarda! —dijo María—. Si no hubiera sido por ellos seguramente ya me habría llevado la muerte. Ya conocéis a Luisa, siempre tan fiel, es casi como mi hermana mayor… Sosa, qué buen hombre y mejor cristiano. El bachiller da clase de latín a los mercaderes del puerto y gracias a esos escudos hemos podidos mantenernos los últimos tiempos. Figueroa, Ficor, trabaja como entendido de caballos para varias casas nobles. Y Diego Sigeo, tan fiel como Ficor o Sosa. Podía estar trabajando para cualquier familia portuguesa, con sus saberes e idiomas, pero ha preferido seguir en mi compañía, lo que siempre le agradeceré. Nuestras conversaciones son muchas veces lo mejor de las jornadas.

—Os he traído algún socorro…

—Será bienvenido, sobre todo para ellos y los pocos que quedan conmigo. Y para mi entierro.

—Hermana, os veo con el pensamiento muy centrado en la muerte. Eso no es bueno.

—Hoy, desde luego, no pensemos más en el fin que a todos nos está reservado, es un día de inmensa alegría. Esto es algo que me acompañará siempre y que el cielo os agradecerá, sin duda.

Delicada de salud, María recibe con regocijo la visita de su hermano menor. Sabe que, junto con su hermano mayor Luis, la ha defendido y ha implorado el perdón real para ella, aunque sus gestiones hayan sido inútiles. Ni ella va a pedir el perdón, ni Carlos se lo concedería.

Las súplicas de sus hermanos ante el emperador Carlos V han sido vanas. María había sido exceptuada en el perdón general del 1 de octubre de 1522 y, dos años después, condenada a muerte en rebeldía. Desde su huida y exilio en Portugal, María subsiste con dificultades. El rey portugués Juan III no hace caso de las peticiones de expulsión que le llegan desde Castilla, tal vez porque lleva un año casado con Catalina, la hija de la reina Juana, que había conocido a Juan de Padilla, Juan Bravo y a otros comuneros en Tordesillas. Tras llegar al país, diez meses después de la derrota de Villalar y la heroica resistencia de Toledo que ella capitaneó, María erró durante tres meses, hasta que se quedó en Braga. Primero fue ayudada por Diego de Sosa, el arzobispo de Braga, y luego lo ha sido por el obispo de Oporto.

Diego y María pasan a una sala, donde ella ordena a Luisa, su criada, que traiga algún refrigerio para su hermano. Comentan las novedades de los otros hermanos, aún extraños, estudiándose en la mirada, complacidos pero con la sensación del paso de los años y de que, seguramente, no volverán a verse. Por eso a veces las palabras se atropellan, a lo que suceden raros silencios.

—Sé que, con todo, lo más duro de vuestra vida será no poder ver más a vuestro hijo.

El recuerdo hace enrojecer de inmediato los ojos de María y brotar enseguida una lágrima.

—No quería que os entristecierais, hermana. Habéis de saber que en la familia sentimos mucho aquella muerte. Rezamos y ordenamos misas por la salvación de su alma, aunque no tuvo edad para pecar.

—Os lo agradezco —María se reponía del mal momento—. Para mí fue un ángel, me pasaba igual que a la Reina Católica, que llamaba de esa manera a sus hijos. Realmente si las madres supieran que la alegría de la venida de los hijos se puede trocar luego en pena por su muerte, seguramente muchas quedarían sin parir.

Diego Hurtado callaba ante ese dolor que aún se adivinaba en ella.

—Tal vez debería haberlo puesto bajo la custodia de nuestra familia —continuó María—, pero era rehén de los acuerdos que alcanzamos con el prior de San Juan y los gobernadores, y supuse que la familia de mi marido velaría bien por él.

Era crítica hacia Gutierre, el hermano de Juan, al que María achacaba haberse desentendido del que era su sobrino, sobre el que recaería el mayorazgo de los Padilla. Gutierre lo había llevado a la villa de Alhama y lo había confiado a los cuidados del regidor Álvaro Maldonado y su mujer Brígida de Carasa, pariente del bueno de Pablo de Carasa, que había sido el mayordomo de Pero López de Padilla, el padre de su esposo. A pesar de los cuidados, en Alhama el niño había enfermado de landre, una de las frecuentes pestilencias que inflamaban las glándulas, y, por evitar a los hijos del huésped el contagio, fue trasladado a otra casa donde, a pesar de los cuidados de su tío y del médico, falleció a los siete días, el 7 de septiembre de 1523, a la edad de siete años.

—Me escribieron cómo había sucedido todo. Y cómo recibió la sagrada sepultura. En la anochecida de un sábado, fueron los clérigos con las cruces alzadas y hachas encendidas, llevando el cuerpo amortajado con el sayón de damasco que solía vestir en vida, y, encerrado en ataúd de paño negro, le enterraron en Santa María la Mayor, en un altar de la capilla de la alcaldesa.

—No me extraña que sigáis guardando luto. Aunque no tan riguroso para veros mostrar ese magnífico pelo.

—Siempre pensé que todos esos eran rigores desmedidos, la pragmática de luto y cera de los Católicos Reyes: con las ropas negras, un año de recibo, otro de consuelo, cinco de recuerdo y dos de alivio. Sin contar que al luto de mi hijo tendría que sumar el de mi esposo. E incluso los que debería llevar por las comunidades, que eran una unión de cuerpos y de almas…

Diego miraba a su hermana con amor, mientras ella seguía.

—No pretendo señalar a los demás mi desgracia. El cuidado del cabello es mi única excepción. Vos veis mi parquedad en adornos, mi retiro, la vida que llevo. Pero en algo se equivocan los que piensan que estoy sumida en la tristeza. Procuro acordarme todos los días de los buenos recuerdos de mi vida, desde la Alhambra hasta los vividos con Juan. Que si por él estoy muerta, por él también viví y gocé, y ese amor es lo mejor de mis días.

Diego tomó un vaso del agua de limón y rosas que había traído Luisa. Miraba por primera vez la estancia con detenimiento. Era espaciosa, pero algo desangelada, sin tapices ni muebles de valor, aunque no estuviera del todo desnuda. Un par de arcones, una mesa y un escritorio. También advertía en un bufete un tablero de ajedrez y estantes con libros. Distinguió el que se hallaba cerca, en una mesa, cerca de donde se habían sentado. Se trataba del Oratio de Laudibus Astrologiae, del florentino Bartholomeo Vespucio.

Aquello dio ocasión a que la conversación siguiera por derroteros menos melancólicos.

—¿Os fijáis en ese libro, hermano? Fue uno de los pocos que salvamos de Toledo. A duras penas pudieron sacar los criados unos vestidos, las joyas y algunos libros. El resto lo saqueó el traidor Zumel.

—Comprendo que, de todas las cosas que son dignas de estudio, los cielos sean una más, pero no creo que vos creáis que los astros rigen nuestros destinos.

—En el cielo se refleja el espejo del hombre —replicó María—. Son necios los que creen encontrar en él destinos, porque más bien encuentran desatinos. Los que hacemos las criaturas humanas. Pero en ese espejo del cielo podemos ver reflejados nuestros vicios y virtudes, y disponer nuestra vida de la mejor manera para alcanzar nuestros fines.

—Todas las cosas las ha hecho el creador para que su disfrute sea costoso.

—Y pasajero, que cuando estamos en el deleite ya viene cerca, asomando, el dolor, antesala de la muerte, su proclamado heraldo. Por mi horóscopo sé que no volveré más a mi patria y que moriré aquí, lejos de lo que amé. He sido exceptuada de todos los perdones, incluso del último.

—Estuve en las Cortes de Toledo, entre mayo y julio del pasado año, y ya se habló del perdón del emperador, pero no creíamos que fuera tan escaso y magro. Aquí, donde he llegado con un amigo, el humanista Mariangelo Accurssio, un obispo me ha preguntado por vos.

Calló Diego Hurtado que tanto él como Accurssio estaban en la corte del emperador, y que el viaje del italiano, en que dibujaba las inscripciones y los monumentos antiguos, estaba sufragado por el rey.

—Creía que mi buen obispo Acosta, que Dios lo guarde, estaba en Granada, con la boda de la reina...

—No, no es don Pedro Álvarez de Acosta, al que he tenido la ocasión de ver varias veces en la Corte y que es vuestro defensor. Estad tranquila: el rey portugués nunca os entregará a Carlos, y ahí el obispo Acosta tiene el apoyo de toda nuestra familia. Nunca consentiremos que vayáis al cadalso. No, es el obispo de Viseu, Miguel de Silva.

—No lo conozco.

—Él supongo que tampoco os conoce, aunque sí vuestro nombre; ha llegado hace poco de Roma, donde ha estado cuatro años sirviendo, hasta el pasado, y donde se hizo un gran amigo de Clemente VII.

María le miraba, sin intervenir. Quería saber a dónde le llevaban las palabras de su hermano.

—De alguna manera, el obispo Silva está en desgracia —siguió Diego—. Ha abandonado sin autorización la corte de Lisboa, porque tiene en la cabeza la idea de embellecer la desembocadura del Duero a la manera del antiguo puerto de Ostia. Hoy, con Accurssio hemos visitado la hoz del Duero, don Miguel explicando su proyecto de embellecimiento y mostrándonos las inscripciones que había preparado para poner sobre los edificios. Compartimos el amor por las antigüedades, los libros y la epigrafía.

—¿Y por qué os preguntó por mí?

—No solo el obispo, sino todos sus deudos, son grandes partidarios de los franceses, como lo es el papa Clemente VII. Es mi amigo por lo griego y lo latino, y me guardo de él por esto, porque aquí comunica siempre con quien no nos quiere bien. Es decir, quiere saber nuevas vuestras que debe enviar al rey de Francia.

—Nuestro enemigo de siempre… Ya sé que se dice que yo estuve en inteligencia con ellos, pero no fue así. Y también conozco que vos luchasteis contra el francés en Italia y Francia.

—En efecto, hermana, luché en la batalla de Pavía. Un día de muerte y victoria…

Se quedó Diego pensativo. Recordaba los muertos que había visto, algunos por su mano, en aquella larga jornada del 24 de febrero de 1525.

—Los Pacheco y los Mendoza siempre distinguiéndose en la guerra, siempre empuñando la espada.

—Y la pluma. Vos, hermana, habéis hecho honor a nuestras sangres y habéis combatido como no lo harían muchos hombres.

—Y eso es lo que he conseguido. Muerte, destierro, melancolía infinita...

—Toda la vida es batalla. Cuando no está fuera, se pelea dentro. Por eso me gusta el ajedrez. Es como la vida, una contienda, solo que sobre un tablero.

Diego aludía al tablero que estaba encima de un bufete de nogal, no lejos de la ventana y de los estantes con libros.

—Y las victorias y las derrotas parte del juego.

—Sí, la vida es un juego difícil, erizado de peligros, cambiante.

—Veo que seguís jugando. —Diego señalaba las piezas que se veían sobre el tablero.

—Juego con Sosa o Sigeo algunas veces. Nos distrae. Quizá tengamos tiempo de jugar en estos días. ¿Me haréis esa merced? Tenéis fama de buen jugador, pero no hemos disputado ningún juego desde Granada.

—Lo haremos, hermana, si eso os place.

—Pero ahora hablemos de otras cosas, paseando por el claustro. Me gusta tomar el aire de vez en cuando; me viene bien, a veces entre estas paredes me ahogo.

Se levantaron y Diego, ceremonioso, le ofreció el brazo, en el que María depositó su mano. Luisa, la criada, acudió para retirar la bandeja y los vasos. Fueron por los pasillos hasta subir unas escaleras y desembocar en el techo del claustro amurallado. El viento era húmedo y fresco y traía aromas salinos. Un sol tamizado por las nubes calentaba levemente la piedra.

—Nos cansamos de obedecer a los injustos —dijo María a su hermano—. Es algo que me persiguió los primeros años, un pensamiento que me venía a la mente en Toledo, cuando aún oponíamos fiera resistencia a las tropas del emperador… ¿Por qué perdimos? Teníamos los triunfos en la mano, y la victoria se nos escapó. Teníamos al pueblo, sobre todo, con la voluntad de sacudirse el yugo que se le había impuesto durante centurias. Teníamos a las mentes más preclaras de aquel tiempo, en la universidad, en los púlpitos de las iglesias…

No quiso Diego Hurtado interrumpir aquel razonamiento y su hermana prosiguió: