Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros del K.O.

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

En los años veinte y treinta del siglo XX todo parece acelerarse en España. Se trata tan solo de una alucinación —que frenará en seco en 1936—, pero dentro del espejismo todo es magia: la electricidad, la fotografía, la música, la noche. Hay una eclosión de revistas, music-halls, cabarets: los nuevos ritmos venidos de América —el fox-trot, el charleston, el swing, el blues, el claqué y el jazz— se mezclan con la milonga, la copla, el flamenco y las canciones sicalípticas. El desnudo y el transformismo suben a escena entre reproches morales de la derecha y acusaciones de superficialidad por parte de la izquierda. Es también época de máscaras y simulaciones. Y de terremotos sociales feministas y obreristas que ansían resquebrajar el viejo régimen.

"Cabaret Iberia" viaja por todos los satélites que orbitan la galaxia del espectáculo y la vida nocturna entre 1920 y 1936. Por sus páginas desfilan escritores, porteros de clubes, periodistas, músicos, cocottes, tanguistas, vedettes, figurinistas, directores, cómicos, artistas flamencas, empresarios visionarios, acróbatas, payasos, directores de cine, terratenientes que llegan de pueblos para vivir las noches locas de la nueva Babilonia y anarquistas que sueñan un nuevo mundo libre de cadenas.

Pasen y vean, disfruten de la noche: el espectáculo va a comenzar.

SOBRE EL AUTOR

Alfonso Domingo (Turégano, Segovia, 1955) hubiera sido un buen maestro de ceremonias, mago o autor de cuplés canallas, de haber vivido en la época que describe en este libro. Pero al nacer en el tiempo presente se limitó a ser periodista, reportero de guerra, cineasta y escritor —más de veinte títulos—, con una decena de premios nacionales e internacionales en su variada labor. Su amor por la música y la noche le han llevado a producir discos de blues y a dirigir documentales sobre la vida musical de este país en el siglo XX.

"Cabaret Iberia" es un proyecto con vocación de espectáculo y serie de televisión.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 504

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

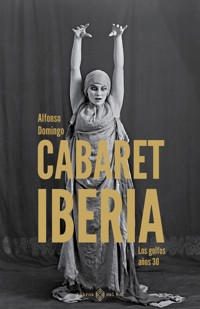

Alfonso Domingo

Cabaret

iberia

Los golfos años 30

primera edición: junio de 2025

© Alfonso Domingo, 2025

© Libros del K.O., S. L. L., 2025

Calle San Bernardo 97-99, entresuelo 8

28015 Madrid

isbn: 978-84-19119-95-7

código bic: DNJ, ASZH, HBTB

imagen de cubierta: Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. ©IAAH. Foto Adolf Mas. C 10934

maquetación: María OʼShea

corrección: Melina Grinberg e Isabel Bolaños

Prólogo: La conquista del tiempo

Es el Madrid de la luz y los tranvías eléctricos, el Madrid que habla por teléfono y no se asusta de las motocicletas ensordecedoras y trepidantes, ni de los autobuses, ni de los aeroplanos; que corre bajo tierra con el metro porque empieza a comprender la importancia del tiempo, y prefiere a los bailes hediondos y soeces de «La flor», del «Norte» o de la costanilla de los Ángeles, los souper-tango del Maxim’s o del Palace; el Madrid con atisbos cosmopolitas, que juega al «foot-ball» y al «tennis» y boxea, y no se escandaliza puerilmente de tener aventureras que lleven abrigos de diez mil pesetas y fumen cigarrillos egipcios.

Eduardo Zamacois, Una vida extraordinaria, 1923

El 22 de agosto de 1919, don Benito Pérez Galdós sale de su casa a despedirse de Madrid. Lo hace en un coche abierto para decir adiós a la ciudad que tanto amó. En él da una vuelta por la Moncloa y el paseo de Rosales y, aunque no puede ver, respira esos aires, escucha los trinos de los pájaros, los sonidos de la urbe, y tras esa salida de su hotelito de Hilarión Eslava, apenas se mueve ya de la cama, casi sin hablar, en un mundo del que se despide y en el que quizá, como escriben algunos amigos suyos más tarde, se va encontrando con la miríada de personajes que ha creado a lo largo de su vida.

Galdós fallece a las tres y media de la madrugada del domingo 4 de enero de 1920. El duelo nacional es sentido y auténtico, con cincuenta mil personas acompañando su féretro hasta el cementerio de la Almudena, muchas de las cuales lloran conmovidas. En ese mismo año, la piqueta empieza a demoler los edificios de la red de San Luis, por donde se abrirá un tramo de la Gran Vía, que modelará la fisonomía de un nuevo Madrid. La primera serie de obras ha acabado en 1917 y poco después comienza la segunda hasta la plaza del Callao, que tardará cinco años. Se puede hablar del final de una época y el principio de otra, que nace con esperanzas de progreso y desarrollo, de una nueva evolución en el ser humano.

En aquel tiempo, en el primer tercio del siglo xx, todo es magia. La electricidad es magia, como la fotografía. La música, las canciones, la noche; todo asemeja ser mágico, fascinante. Se lo parece a los partícipes de todo aquello, actores de una realidad que ha alumbrado el nuevo siglo, con sus problemas y conflictos, pero también con sus novedades. Pero no solo es mágico el espacio, que cambia de una semana a otra, de un día a otro, sino también el tiempo, que se estira, se multiplica, conteniendo dentro de sí múltiples posibilidades, esquinas inciertas, perspectivas insólitas. España es, como muchos, joven, o parece haber nacido de nuevo.

La electricidad ha entrado en las casas, sobre todo las burguesas, junto con el teléfono, el gramófono y la radio. Madrid intenta transformarse al igual que lo están haciendo las otras capitales europeas. La ciudad, con los primeros rascacielos, crece hacia arriba y hacia abajo, con la construcción de los túneles del metro. El subsuelo también cuenta para la conquista del tiempo. Se va expandiendo asimismo el ómnibus, y los taxis, verdes y negros, comienzan a recorrer las calles de la ciudad, así como los vehículos privados.

Los periódicos y revistas se multiplican. Casi todos parecen tener sus lectores. El talento también se desborda: en los diarios, en los semanarios, en el arte, la pintura, la escultura, la poesía, la novela, y por supuesto en la música y el teatro en todos sus géneros. Todo está en ebullición, es parte de un cocido que no se hace ya a fuego lento, sino con la speed, la velocidad de la época, alimentada por un dinero que circulará aún durante algunos años. La prosperidad aúpa a las clases medias tanto como a las clases acomodadas, consecuencia de la neutralidad española en la Gran Guerra y el negocio realizado suministrando pertrechos y alimentos. Autorizado el juego, desde 1914 a 1923, el ritmo de la vida en la ciudad se acelera aún más. Con los coletazos de la guerra, España, y sobre todo Madrid, se llena de europeos que huyen de la quema, agentes de los servicios secretos, prostitutas y cocottes de lujo que pululan a la caza de aristócratas o negociantes. Se inauguran los primeros cabarets, el Maxim’s y el Ideal Room, en la calle de Alcalá, a la altura de Sevilla.

También en la política, el mundo del trabajo y los sindicatos se puede decir que a la década de los treinta se llega con ansia, como para recuperar terreno y tiempo perdidos. Un atraso de siglos que, desde luego, no se arregla en un día. No solo hay un cambio de velocidad, de aceleración en el tiempo, sino de mirada. Madrid es bohemia aún, o golfemia, como asimismo se denomina, aunque ya se olfatea en el ambiente que llega un cambio notable, una época intensa, llena de furia creativa, de inventos, de genios, de liberación, de fuera corsés, de sexo desenfrenado y más visible.

Del viejo poblachón manchego, ensimismado en glorias pasadas, se pasa a mirar con interés el entorno más cercano, a vivir el momento. Y eso se percibe en su corazón urbano, la Puerta del Sol, poblada por una multitud de gente que pulula a todas horas —golfillos y prostitutas, borrachos, mendigos, vendedores, buscavidas y personas de toda laya y condición—, rumbo a cien lugares, haciendo un sinfín de cosas, conteniendo en ella también a los ociosos, a los profesionales del sablazo, inevitables gorrones que se dicen bohemios. Es lugar de cita y encuentro, lugar donde confluyen en algún momento del día o de la semana su medio millón largo de habitantes, que llegará al millón en los años treinta.

Como buen corazón, su sístole y diástole de público es constante, y bombea desde los catorce cafés cercanos, desde las calles y espacios que se van abriendo según van terminando las obras de la Gran Vía. La vida se ha apoderado de Madrid, como de otras ciudades de España, y burbujea bajo su superficie, bajo la piel del trabajo y el sudor, del afán diario. La sociedad emerge buscando un cambio de rumbo. El desafío es pasar de un modelo agrario a uno moderno, lo que puede ser calificado casi como una revolución en la que todo, de pronto, comienza a tomar impulso. Madrid se adentra en el nuevo siglo arrastrando el título de corte monárquica en la que destacan la nobleza y la burguesía ennoblecida, rodeados por una gran cantidad de servidores personales y una minoría de artesanos, pocos obreros de fábrica. Pero la capital, en ese principio del siglo xx, ha visto cómo crece una burguesía financiera y comienza a actuar la primera burguesía industrial. El país se moderniza, como consecuencia del desarrollo del ferrocarril, la proliferación de la banca y los negocios de construcción. A ese rebufo, la ciudad ha atraído a todo tipo de intelectuales —artistas, escritores que ejercían asimismo de periodistas—, profesionales liberales —abogados, profesores— y proletarios, que han abandonado un campo anquilosado y anclado aún en un feudalismo muchas veces canalla.

La mujer se rebela contra los conceptos caducos de decencia, moralidad y sumisión. Poco a poco, va conquistando nuevos oficios: ya no solo pueden ser costureras, empleadas de servicio doméstico, secretarias o mecanógrafas, sino que empiezan a cobrar mayor relevancia en el periodismo, la literatura, la universidad, la abogacía, el deporte, y otros ámbitos. Un proceso que culminará con el derecho a voto en las elecciones de 1933.

Las palabras de moda son «vida moderna». Una vida que se contrapone a la antigua, con sus usos y costumbres, sus herencias. La barba, los grandes bigotes, con lo que tienen de autoridad y mundo antiguo, pasan a mejor vida. Hay nuevas modas en el vestir, se olvida o desprecia lo tradicional. Todo eso influye en la sociedad y en sus diversiones, en sus entretenimientos. En lo musical, la ópera cae en declive, la zarzuela evoluciona hacia sainetes y humoradas, cambia de estilo y adopta nuevos ritmos llegados del extranjero. La revista, con su levedad y su picardía, comienza a triunfar, incorporando esas nuevas músicas que hacen furor. Ritmos que se difunden por el aire, que flotan en el ambiente urbano propagados por los discos y la radio. Los textos de los espectáculos se suman a la tendencia e incorporan palabras que nunca antes se habían escuchado, como «whisky», «flappers», «motocicleta» o «gomoso». De entre los ritmos castizos de siempre, el pasodoble aguanta bien, se barniza de modernidad con nuevas letras y figura siempre en cualquier obra musical que quiera triunfar.

En los años veinte, la burguesía y la clase media están ávidas de novedades: el cine, el bar americano, el foxtrot —o trote del zorro, baile que triunfa en los salones y que mezcla elementos del rag-time, la rumba-habanera y otras músicas negras— y luego el charlestón, el jazz y los ritmos negros. Son los años de la construcción de los grandes almacenes comerciales, como los Simeón, en la plaza de Santa Ana, los Gran Vía en Conde de Peñalver, y los modernos cafés como La Granja el Henar, Negresco y otros en la calle Alcalá. Las reformas del interior del casco histórico, llevadas a cabo desde mediados del siglo xix, que acabarán en la década de los treinta, han desplazado el centro de la ciudad desde el Palacio Real a la Puerta del Sol, el nuevo foco de la vida urbana desde el que parten los dos ejes principales: la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, donde se concentran los elementos que representan los poderes político, económico y social.

En contraste, los barrios populares madrileños son hervidero de obreros que se organizan en la clandestinidad entre la UGT y la CNT. Los obreros, antiguos campesinos emigrados a la ciudad, tienen voluntad de revolución. Algunos más comprometidos han luchado contra los pistoleros de la patronal, que han asesinado a compañeros en Madrid y Barcelona.

Esa lucha, con atentados y muertos, continuará tras el golpe de Estado que da Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, el 13 de septiembre de 1923, con el apoyo del rey, empresarios y políticos.

Aunque existen centros y locales donde los obreros se reúnen, al albur de los sindicatos y ateneos culturales, para aumentar su cultura y combatir los vicios como la bebida, la socialización se sigue realizando en el exterior —bares y plazas, fiestas populares— o en las nuevas salas donde se realizan bailes o eventos de cualquier tipo. Los hogares de la clase obrera no son muy cómodos por regla general, y a ellos solo se va a comer y dormir. Y mientras tanto, al salir de la fábrica o la oficina, se puede ir a la taberna o el figón, más tarde al café, al music-hall, al teatro, al dancing, al cabaret. La tendencia a la calle y a la noche se da en todas las clases sociales, de la nobleza a la clase media y a los obreros de los barrios.

Esa constante, esa tendencia noctívaga del español y el madrileño se irá acentuando en todo el nuevo siglo y eclosiona un poco antes de llegar la República. Aquel año mágico de 1920 lo marca la publicación de Luces de bohemia de Valle-Inclán, el nacimiento del concepto del esperpento, y el estreno de la primera obra de Lorca, El maleficio de la mariposa, con Antonia Mercé, la Argentina, aunque el estreno es desastroso, por las figuras de cucarachas y alacranes que provocan el rechazo del público. No siempre la vanguardia logra el favor del respetable, pero todo forma parte del juego de la vida, más cuando todo está renovándose, cuando todo está en ebullición, buscando los cauces por donde manifestarse, donde cuajar.

A partir de 1929, con la llegada del cine sonoro, se registra un incremento de los espectáculos de los nuevos ritmos negros, que vienen de Norteamérica, y de las varietés francesas, que ya habían llegado a principios de siglo, con el cuplé.

En 1931, Madrid pasa de corte a capital de una nación, de una España republicana, pero aún arrastrando muchos flecos de un pasado aristocrático y servil: pocos artesanos y trabajadores de oficios, escasos talleres, un comercio regular y una legión de todo tipo de traperos, pobres de solemnidad, mendigos y prostitutas que hacen que la ciudad todavía no tenga el aire de las grandes capitales europeas.

Pero al igual que el tiempo se sincopa, que todo se acelera, como las canciones y los ritmos de moda, el interés y la atención de los ciudadanos se desvanece en los temas y asuntos que un día, a una hora, parecen importantes y días, horas más tarde, se han olvidado, han pasado, evaporados como el humo. Madrid es más que nunca una ciudad flotante, evanescente en ánimo, ejerciendo el desdén como momentos antes festejaba la novedad. En los treinta, el vértigo lo ha contagiado todo, humo y vapor, constancia a la fuga, disipación como bandera en un país que empieza a deslizarse hacia los márgenes negros, polarizada la política, la sociedad, los hombres y mujeres que han despertado en una tierra donde nunca parecía pasar nada.

El placer se ha empezado a democratizar con el advenimiento del nuevo régimen. Patrimonio casi en exclusiva de las clases altas en las décadas anteriores, el ocio es ahora vocación y comienza a ser un negocio que alcanza a todas las clases. La vida de sociedad, estirada y exquisita, se ha ido retirando a la vez que una nueva burguesía emergente se va imponiendo en los gustos y las nuevas costumbres. Teatros rancios con obras cursis, preocupaciones banales de una realidad ya pasada, salones de té, diversiones y ocupaciones que las clases medias envidiaban por deseos de ascensión, van desapareciendo como por ensalmo y son sustituidos por dancings, cabarets, music-halls y cines. La vida se transforma, y el carácter de una antigua capital con pocas comodidades, viejos e incómodos caserones, con población conservadora y mujeres beatas, con barrios populares castizos, ha dejado paso a una urbe moderna, lejos de la cursilería y la gazmoñería, con cuartos de baño.

Todo se mezcla y agita como en la coctelera de Chicote. Las actrices o cantantes de zarzuela pueden protagonizar revistas, como Consuelo Bárcenas, Tina de Jarque o Concha Piquer. La copla, el cuplé y la revista desdibujan sus límites, que audaces artistas cruzan de un lado a otro sin inmutarse, como si lo hubieran hecho numerosas veces y fuera parte consustancial de su naturaleza. Muchos hacen varias cosas, como Álvaro Retana, que escribe artículos, hace figurines para revistas o publica novelas eróticas y de ambiente ambiguo y flamígero. O Luis Buñuel; productor y director. O la Argentinita; coreógrafa, bailarina y cantante.

Y todos coinciden en los cafés, en los bares americanos, en los clubs de moda. Pero, quizás por eso, también se registran encontronazos, rivalidades, puñaladas, comentarios hostiles, descalificaciones, y todo tipo de trapacerías entre periodistas —cosa considerada normal— y literatos. Se libran muy pocos en un territorio donde el ego de los escritores pasa por encima de amistades, amoríos, conveniencias y estimaciones.

Cabaret Iberia se desliza sobre este tiempo fascinante y turbulento: el que abarca desde 1920, fecha del fallecimiento de Galdós, hasta 1936, con la muerte de Valle-Inclán y el inicio de la guerra civil.

Se levanta el telón.

Capítulo I: La noche de la ciudad insomne

¡Las cosas que hemos visto!… Dos modas literarias, una gran guerra mundial, tres cambios de régimen, revoluciones en todo el mundo, inventos portentosos, la aviación, la radio, el cine sonoro, y esos hombres extraordinarios, Charlot, Lenin, Hitler, Mussolini… ¿Qué tendremos todavía que ver?… Y la vida sigue pujante, arrolladora… Las mujeres son más hermosas y felices, el desnudo triunfa en las piscinas… ¡Qué revolución tan profunda de costumbres, cuyo fruto ya no hemos de recoger!…

Rafael Cansinos Assens, La novela de un literato, marzo de 1935

Son las siete y en el salón Palacio de Terpsícore, en la Costanilla de San Pedro, lleno de parejas que bailan un foxtrot, se oye una voz que grita:

—¡Las siete, «marmotas»!

El aviso provoca un griterío. A las sirvientas no les gusta que las llamen «marmotas». Tras esas voces de protesta se inicia una desbandada general.

El baile de criadas ha comenzado a las cinco de la tarde, pero el tiempo ha volado entre danza y danza. A las cuatro, las sirvientas han terminado de fregar la vajilla del almuerzo y ahora deben regresar a las casas donde tienen que servir la cena entre ocho y media y nueve, mientras recuerdan el baile y esperan, impacientes, el próximo domingo.

La invitación cuesta una peseta con cincuenta céntimos y da derecho a un bocadillo de jamón y una botella pequeña de cerveza. Las chicas, arregladas y limpias, se afanan en los movimientos de baile con dependientes, carniceros, pescaderos, muchachos que disimulan el olor de su profesión con colonias baratas, como Álvarez Gómez y su aroma de limón. Las muchachas recién llegadas del campo a la ciudad miran a las parejas con los ojos abiertos. En su pueblo bailan la jota, pero aquí, acompañadas por un muchacho del pueblo que ya lleva un tiempo en la capital, aún están cohibidas y sin atreverse siquiera a hincar el diente al bocadillo. Poco tardarán las chicas en lanzarse al vértigo del baile, a esos pasodobles y foxtrots amenizados por una orquestina desde una pequeña tarima. Allí se encuentra, arrumbado, el organillo con el que hasta hace pocos años se bailaba el chotis, relegado ahora al salón Provisiones de Lavapiés, dominio de cigarreras y mecánicos. Los tiempos son otros y, como afirma el camarero que ya lleva muchas temporadas de profesión, a comienzos de la década de los años treinta en Madrid se baila más que nunca.

Cuando se van las sirvientas, ocupan su lugar en la pista aquellas muchachas que van en busca de un romance, o simplemente divertirse un buen rato con alguien que baile decentemente. Son pasiones de verano las que se encienden en estos locales y raramente acaban en boda. Pero en esto, como en muchas otras cosas, el país, y sobre todo la capital, han cambiado. Esas chicas de baile, según cuenta el camarero a Luisa Carnés, la periodista que hace el reportaje para Estampa, pasan rápidamente por todos los locales y no se quedan en ninguno de ellos, sean de los antiguos o los modernos «dancing». Solo algunas de ellas son buenos «puntos» y se atreven con el tango, que enciende miradas y provoca envidias en las y los que no lo bailan. También han entrado en acción las taxi-girls, que se atreven con todos los ritmos y que, por un cupón que canjearán luego en la caja del local, saldrán a cimbrearse con swing, cakewalk o lo que les echen. Incluso soportando a veces pisotones de torpes acompañantes masculinos que intentan incorporarse a esos ritmos para no desentonar y tener oportunidades de conquista.

El tango, el shimmy o el chachachá se bailan más en los locales finos del té-baile Maipú-Pigall, donde la entrada, con derecho a merienda, cuesta un duro. Poco dinero, tal vez, para sentirse un chico o chica bien. La orquesta es de calidad, así como los cigarrillos egipcios que se consumen, la última moda en Madrid. La merienda es también aceptable, las alfombras caras y la iluminación suave para un público que quiere distraerse con decoro con danzones cubanos, tangos y foxes, además de swing o esos ritmos negros de moda que vienen de América. El ambiente quizá cohíba y aún, desde el comienzo de la sesión a las ocho de la tarde, ninguna pareja se ha lanzado al primer baile. Hasta que una de ellas, una mujer vestida con un traje caro de satén, se lanza al ruedo. Enseguida las demás se atreven. Algunos padres y madres que han ido con sus hijas casaderas devoran los últimos pastelitos, mientras un par de matrimonios mayores se ha atrevido a salir a la pista contagiados por la música y los movimientos de los danzantes. Varias chicas, las que no bailan, pasean juntas hablando de cine, modas y muchachos. Horas después, aquel salón de té-baile será cabaret, pero aún no han dado las nueve de la noche. El glamur flota por estratos, como las notas musicales de esa orquesta ecléctica que ataca todo tipo de ritmos bailables.

Llega el atardecer y esos cielos tan alabados de Madrid se oscurecen para enmarcar mejor las luces que empiezan a encenderse en las calles y los locales, como advirtiendo que la vida se refugia allí. Anuncios luminosos de productos y marcas, como la lámpara Egmar, las bodegas González Byass o las bodegas José Soto, además de algunos hoteles como el Palace o cines como el Callao o el Capitol, ponen el contrapunto de luz y color que falta tal vez en los barrios lejanos, en los suburbios, subrayando la falsa alegría del consumo burgués. Hay calles que se oscurecen, sin embargo, a pesar de sus faroles, como las que rodean el Retiro o los barrios caros, donde descansan los habitantes cabales de esta ciudad que, desde hace años, vive acelerada e insomne.

* * *

Es noche de estreno. Ritual repetido, la noche no menos especial por ello. El teatro lo sabe, lo percibe, lo respira. Nervios y expectación. Estreno demorado, aplazado varias veces, la prueba de la primera función se enfrenta a un mayor desafío. Si el público aguarda inquieto, aún lo están más los artistas tras el telón, entre bambalinas. Pasean disimulando los nervios, mirando de reojo los vestidos que, en un espacio detrás del telón, dispuestos en las perchas, se utilizan para llevar a cabo los cambios de vestuario rápidos. Los trajes, como las empleadas, son los únicos que parecen destilar una extraña calma. La empresa —es decir, Pedro Balbás y los hijos de la dueña del teatro, Teresa Pavón— se ha tomado sus copas de coñac y whisky. Teresa ya les ha dicho a sus vástagos que muy pronto les donará todo, propiedad y gestión, de ese templo de la frivolidad madrileño. Uno de ellos, Enrique, parece algo nervioso, a pesar de haber vendido todas las localidades. Los artistas se juegan su prestigio, su fama, pero la empresa arriesga su parné, una inversión mucho mayor de lo habitual. Las miradas de los empresarios y los autores abarcan los últimos movimientos, cuchicheo contenido mientras oyen al público que, al otro lado del telón, ocupa sus asientos y atempera sus expectativas. El primer actor y la segunda vedette se asoman por turnos a uno de esos agujeros casi invisibles en la uniformidad del telón francés que dibuja dentro del escenario una delicada línea de luz.

Los acomodadores, veteranos de tantas obras, con su uniforme cuidado, reparten los programas de mano sonriendo cuando reciben una propina generosa, lo que no siempre ocurre. Todo parece completo: el patio de butacas casi lleno, los palcos de proscenio y anfiteatros poblados de figuras, el paraíso o gallinero tan denso que es imposible distinguir nítidamente a las personas que lo ocupan.

Las 21:25. El regidor da el primer aviso. Quedan cinco minutos para el estreno. Llegan los últimos espectadores. Celia Gámez, en su camerino, se santigua. Las vicetiples terminan de retocarse. Regidor, eléctricos, maquinistas… Todos preparados para levantar el telón. Las luces de la sala se apagan. Se hace un silencio rápido entre el público, como el sonido de quien apaga un fuego o cierra un grifo de agua. Los consuetas, en su concha, se afanan sobre el libreto, listos para apuntar el texto si es necesario.

Aunque no lo digan, los autores, tanto de la letra como de la música, tienen algo de miedo. Los letristas parecen una versión española de los populares «el Gordo y el Flaco». El orondo Emilio González del Castillo tiene, y así lo pregona, muchas esperanzas en aquella obra. José Muñoz Román, el otro autor del libreto, tan delgado que algún reportero ha dicho de él que parece una loncha de jamón vista de canto, confía sobre todo en el olfato de la empresa.

La empresa, por su parte, ha realizado una presentación fastuosa, invirtiendo en vestuario, atrezo y decorados. Si no estuvieran tan seguros, no les hubieran ofrecido un Rolls Royce por la cuarta parte de los derechos, razona Muñoz Román. Solo uno de los hijos, el que es partidario de traer al teatro el cine sonoro, como está ocurriendo en otros teatros de Madrid, duda.

El regidor da «la segunda». Faltan tan solo tres minutos. En el escenario, las bambalinas y el foso, los nervios suben un grado más, lo justo. El maestro Alonso, director de la orquesta y uno de los autores de la obra, y los quince músicos, dan por afinados sus instrumentos: violines, violonchelos, flautas, oboes, clarinetes, trompetas, timbales, piano, no desentonarán. Muchos de ellos son habituales de los teatros que se dedican a la revista: el Martín, el Maravillas, el Romea.

El maestro Francisco Alonso también está seguro del éxito. Lo ha vivido ya con Las corsarias, con la que las malas lenguas dicen que se ha embolsado más de cincuenta mil duros por derechos de representación. Su pasacalle «Banderita» se sigue cantando y se ha hecho indispensable en desfiles y concentraciones militares. Alonso es venerado por los jefes del ejército ya que, tal y como le ha escrito alguno, los soldados colocan con más ánimo sus bayonetas en los fusiles cuando van a la guerra contra el moro. Una guerra que solo satisface el orgullo herido de un ejército que ha sufrido la pérdida de las últimas posesiones coloniales y defiende en Marruecos ese maltrecho espíritu nacional y los intereses de la monarquía y, del conde de Romanones, sus minas de hierro del Rif.

Alonso tiene hoy la misma sensación, el mismo hormigueo en la punta de los dedos con los que maneja la batuta de la orquesta. Comenzó la obra ese mismo verano. El pasodoble se le ocurrió en Fuenterrabía; la «Java de las viudas», en Alzola; el de Clara Bow, ensayando ya la obra, y el chotis del «Pichi» lo concibió, con los autores del libreto, en el mismo bar del teatro.

Dan «la tercera». La representación va a comenzar…

El silencio desaparece. La orquesta ataca la introducción. Es el 12 de noviembre de 1931 y se estrena Las Leandras.

* * *

A las diez de la noche, el Trianón Sevilla, maravilloso rincón andaluz, ya registra una nutrida concurrencia. Ha abierto sus puertas en la calle Magdalena a primera hora de la tarde. Desde entonces, en aquel cabaret popular y aflamencado han desfilado cantantes flamencas, guitarristas y artistas del cuadro, los residuos del antiguo café cantante que ha sido transformado por su propietario, Antonio Toledano, en lo que ahora es, aunque nadie sepa muy bien en qué categoría clasificarlo. En su puerta, Antonio Ruiz, que fuera no hace muchos años campeón de Europa de boxeo en peso pluma, recoge las entradas, que valen una peseta y que dan derecho a una consumición. El exboxeador, que ha seguido la suerte de muchos otros en aquella profesión, medio tronado por lo sufrido en el ring, ha tenido noches de gloria, montones de dinero, pero todo se lo ha pulido con tanguistas y malas compañías, y ahora suspira porque le dure mucho aquel trabajo que él hubiera realizado por mucho menos. «Estoy contento; tengo un duro diario de jornal, trabajo y como… Con que me hubieran dado la comida, me hubiera quedado».

Así se lo ha confesado a algunos periodistas, los mismos que le entrevistaron no hace mucho cuando lucía la corona de campeón de Europa. Esos reporteros han venido para hacerle algunas preguntas y fotos para sus reportajes, atraídos por esa caída en desgracia, que siempre vende en sus periódicos y revistas. «Me han pasado muchas cosas; pero no me acuerdo de nada. Tengo la cabeza atontada. ¡Me han dado tantos golpes en ella!». Como ellos, algunos parroquianos se han acercado al Trianón Sevilla para ver al antiguo campeón. El público, mayoritariamente masculino, no solo acude por él, sino por disfrutar de un ambiente de teatro de varietés en decadencia. El propietario ha mantenido los viejos palcos del antiguo Café Kursaal Magdalena, uno de los templos del cante flamenco de Madrid en donde actuaron genios como el bailaor Vicente Escudero —autor de la coreografía de El amor brujo de Manuel de Falla— y el cantaor Antonio Chacón. El Kursaal Magdalena había sustituido al Numancia, café musical y de reuniones donde se había iniciado como pianista Federico Chueca, un estudiante que iba para médico, y donde, asimismo, había acudido Pablo Ruiz Picasso a finales del siglo xix, cuando estudiaba en la academia de San Fernando y vivía en el cercano barrio de Lavapiés. En sus primeros tiempos llegó a tener varios salones, mesas de billar e incluso un salón para citas que tenía su entrada por la calle trasera de La Cabeza.

El nuevo cabaret, el Trianón Sevilla, comienza su andadura el 8 de mayo de 1930. La calidad ha descendido notablemente: las artistas frívolas que se suceden en el escenario —y cuya enumeración apenas se puede seguir por un cartel a la puerta del local— se presentan como cupletistas y bailarinas. Cantan, bailan y alternan en las mesas con los clientes, antes de retornar al tablao. Van y vienen los espectadores, se turnan, alguno incluso con mal beber. El ambiente, con el humo y los sudores, se va recalentando. Las tanguistas o chicas del cabaret continuarán con su cantinela, con su «¿me convidas?», hasta que salgan de madrugada, con los pies cansados de tanto bailar, tanto trajín y la garganta deshecha, más que de beber alcohol, de las mezclas y mejunjes que les ensucian el estómago: naranja, pipermint, cócteles inocuos.

Ninguna mujer acude a este u otros cabarets parecidos de la calle Magdalena o Aduana como clienta. Sí lo hacen, en las primeras horas de la noche, acompañadas de sus novios o maridos, al Casablanca, el más elegante y lujoso de todos los cabarets de Madrid, que es además salón de té. El Casablanca es el cabaret más señorial y aristocrático, a la par que exótico ya desde el nombre. En principio goza de las mismas definiciones que los otros, es decir, es un local público donde se bebe, se baila al ritmo de orquestas, se suceden números de variedades y las artistas, tras sus números, circulan por la sala y entre las mesas. Pero las diferencias con algunos de esos cabarets frívolos son evidentes desde que se traspasa la puerta guardada por porteros negros.

El dancing-salón de té Casablanca, con su alta y luminosa palmera en la entrada, abre en 1933 en la plaza del Rey de Madrid —entonces llamada García Hernández—. El nombre y la palmera se inspiran en las salas y orquestas de las películas que llegan de Estados Unidos. Cuenta con una plataforma móvil —un escenario giratorio, el primero en Madrid, quizá en España—, un techo practicable y una fuente con juegos de agua y luz.

Las miradas se desplazan, como imantadas, a la escalinata de la orquesta, de donde proviene la música. A sus pies, la pista de baile, cuando no está muy ocupada, deja ver un astro sol-luna dibujado en el suelo, rodeado por mesas y sillas. En uno de sus lados se puede apreciar una gran vitrina para monos y pájaros, frente a la pasarela de acceso al anfiteatro. El Casablanca es, más que el decorado de una película, una película en sí mismo. Una película de los años treinta, con ese espíritu funcional dotado de cierto candor, como si todo el conjunto flotara en aires de celuloide. El arquitecto que lo ha construido, Gutiérrez Soto —el mismo de Chicote, Aquarium y otros locales—, cuenta en la Revista de Arquitectura en julio de 1933 que, además de a los principios racionales de la moderna arquitectura, ha recurrido a la fantasía. Piensa, con buen criterio, que un dancing moderno es una pequeña sala de espectáculos en la que los actores son los propios espectadores. Ha preparado el color, la iluminación, el ambiente, para lograr un lugar confortable, amable, alegre, optimista, radicalmente distinto del triste y oscuro cabaret de las paredes usadas y de los tangos llorones y cansinos de otros barrios de Madrid.

«Casablanca» es eso. Un sueño de lujo y fantasía, un lugar claro y luminoso, jardín de invierno en un país caluroso, que parece estar construido al aire libre —en verano el techo se descubre—, del que le separan sus grandes ventanales, y cuyos toldos amarillos parecen capturar el color del día que se torna azul a la caída de la tarde y la noche. Una sensación de frío llega con el chorro iluminado de la fuente. Los ruidos de los simios y el colorido vuelo de los pájaros exóticos en la gran vitrina transmiten ilusión de selva, sumada al verdor de las plantas. La fantasía hace olvidar el bullicio de la ciudad y transporta a una naturaleza lejana y sublimada. No hay sitio para la pena, solo para el optimismo y la fantasía.

El público corresponde con esa declaración de lujo. Tres duros por consumición, frente a la peseta o el duro de otros lugares. Las artistas de variedades, alguna estrella de cine de vez en cuando, pueden bajar a la pista y alternar, igual que misses españolas o foráneas, famosas por su belleza, que llevan un pequeño instrumento como si fueran de la orquesta. En cualquier caso, el público masculino no vocifera o se exalta como en los cabarets de raigambre popular y los empleados, camareros y maître hablan con palabras de derivación francesa.

Uno de los encargados tiene el aire árabe de Aladino o las mil y una noches, semejante a los porteros marroquíes. Sin embargo, el simpático y dicharachero Alí es egipcio. En realidad se llama Osman Mohamed y ha nacido en Asuán, cerca de la primera catarata del Nilo. Es hijo de un jeque o jefe religioso, aunque trabajara como labrador, pero Osman no tenía ni la vocación labriega ni la religiosa y marchó aún niño a El Cairo, donde un pachá lo empleó como recadero para las mujeres de su harén. Al cumplir los catorce años quisieron dedicarle a servir a los hombres, pero Osman no estaba en ese servicio tan a gusto y comenzó a trabajar con europeos. Primero con una familia italiana, de la que aprendió el idioma. Más tarde fueron unos oficiales ingleses, con los que aprendió asimismo el inglés. En uno de esos trabajos ayudó a Howard Carter a extraer la momia de Tutankamón de la tumba llamada del pájaro amarillo, en el Valle de los Reyes. Puede que mienta enseñando sus dientes negros en medio de esa cara sonriente, pero todo lo que dice suena a verdadero, a pesar del acento exótico de su lenguaje.

—Hablo español, francés, inglés, italiano, árabe y turco… todos estos idiomas, —dice ataviado con ese traje en el que parece un faquir o un genio escapado de la lámpara de Aladino—. El traje me es igual, y además es de un raso elegante.

Tras los ingleses trabajó por último para unos banqueros franceses, que se lo llevaron a París. Allí se empleó como portero del Hotel Claridge y con el francés aprendido se lo encontró en un viaje Luis Sanz, dueño también del Aquarium, y se lo trajo al Cabaret Casablanca que iba a abrir en el centro de Madrid, donde podría lucir sus zalamerías en varios idiomas. Vestido con un lujoso traje oriental de raso brillante, saluda con reverencias pretendidamente orientales y da la bienvenida a las mujeres y hombres que acuden al local para pasar una noche de glamur. En ocasiones le llaman desde algunas mesas, para preguntarle alguna cosa de los platos o encargarle comida o bebida. Explica con todo detalle algunos aspectos que sin duda conoce bien, como la manera de hacer el café turco que sirve a los hombres o mujeres curiosas: «Usted ve, madame, es un cacito de agua, moka muy fino y azúcar; se enciende la lamparilla; tiene que hervir tres veces y ya está».

Tras servir el café, Alí con las manos hace lo que parece un sortilegio hermético o religioso que llega de la antigua Tebas, la de las cien puertas. Cuando se le pregunta sobre esas reverencias, responde que son del Nilo y los signos orientales aprendidos de las pinturas del Museo de El Cairo.

A su lado, el negro René sonríe ante la parafernalia de Alí. Destaca con su turbante en el hall de cortinajes color naranja. Allí, en el semicírculo del guardarropa, entre las luces y los espejos, aguarda solemne a la clientela para guardar los abrigos. A diferencia de Alí, René es cubano y lleva once años en Madrid. No se ha casado.

—No hay mucho tiempo —dice René con ese acento cubano tan característico—. Entramos a las cuatro de la tarde y salimos a las dos de la mañana. ¿Cómo quiere que así consiga mujer? —dice con lógica irrefutable mientras se dirige a atender a una pareja que acaba de entrar.

De día, sin el disfraz, Osman —Alí— vive en un piso con su mujer francesa y sus dos hijas, Colette y Yasmina, hasta las cuatro de la tarde, cuando ficha en el Casablanca. Muchas de estas cosas, Osman, alias Alí, se las ha contado a los periodistas y en especial a Magda Donato, esa intrépida reportera hermana de la política Margarita Nelken, que ha vivido con las locas de un psiquiátrico para contarlo en Ahora, o se ha hecho ayudante de un pretendido mago indio para hablar de adivinadores, y que ahora dedica a los cabarets madrileños uno de sus reportajes vividos. Otras mujeres se han incorporado a ese periodismo que ha bajado a la calle y se ha mezclado con las gentes, investigando en vidas e historias. Josefina Carabias en Crónica y Mundo Gráfico, Luisa Carnés en Estampa. Para ellas, como para otros periodistas como Rafael Pérez Gandía o César González Ruano, el mundo de la noche es fuente de historias y reportajes, fascinante campo de pruebas donde esgrimir su pluma y sus artes de disección.

Estas nuevas periodistas han descubierto que, en los cabarets, el personaje más interesante no es ni el maître, ni el conserje, ni siquiera el dueño o el personal de la cocina. La figura más importante es la señora del tocador, una especie de madre de todas las tanguistas o chicas de alterne que trabajan en el local. En el Casablanca, Teresa Hernández, la señora del tocador, ya cercana a los setenta años, es toda una institución. Una mujer guapa y pinturera, sevillana, del barrio de la Macarena, que ha sido de todo antes de llegar a su actual puesto. Fue sastra, maestra de guitarra, manicura, peinadora, cantaora de flamenco aficionada y en 1923 se encargó de los lavabos del Alkázar, el primer cabaret de Madrid con variedades, «cocós» y tanguistas de categoría, aquellas míticas mujeres de bandera que llegaban a cobrar hasta cuarenta pesetas diarias. Del Alkázar pasó sucesivamente por el Maipú, el Gong y el Rose-Marie de Rosales, hasta aterrizar en el más fino y aristocrático de todos, el Casablanca.

Teresa sabe que en el tocador hay que tener de todo, al menos de todo lo que necesite la mujer: perfumes surtidos, útiles de costura, ligas e imperdibles, hasta cintas de raso para las frecuentes ocasiones en las que una señora o señorita entra sujetándose el pecho con las manos y con cara de alarma: «¡Necesito una cinta, se me ha roto la hombrera del sostén!». Teresa saca de dos a cuatro duros los días normales de la semana y de cinco a seis los sábados. Un sueldo que no estaría mal si no tuviera que abonar a la casa, obtenga lo que obtenga, veintidós pesetas, que pueden ser quince si se hace cargo de lavar toda la ropa sucia del cabaret —manteles, delantales, paños de cocina—. Ese escaso beneficio de ocho pesetas de propina algunos sábados y pérdidas los demás días de la semana no serían ganancias si no dispusiera de otras ventajas que le da su posición en los lavabos, ese pequeño bazar que regenta y en el que dispone desde colonias, carmín, y esmalte para las uñas hasta ropa interior, medias y vestidos de noche que se venden a crédito y a plazos. Las chicas le van pagando religiosamente, y en esa vasta familia de las mujeres de alterne nadie deja de hacerlo por el desprestigio que conllevaría.

* * *

Hacia las diez y media llegan las primeras tanguistas al cabaret Pelikan Kursaal, al final de la calle Atocha. Todas las que trabajan fijas en el local, más de veinte, ya están a las once de la noche frente a los dos espejos, preparándose para la jornada diaria que acabará a las cuatro de la mañana.

Muchas de estas tanguistas o chicas de alterne del local se acaban de levantar, y vienen sin pinturas de guerra ni arregladas, con greñas, labios sin carmín, algo ojerosas y con caras pálidas. Están enfundadas en abrigos y un jersey debajo para combatir el frío nocturno. Se despojan de esas prendas y poco a poco, aunque estén algo destempladas, se quedan medio desnudas, algunas ya enfundadas con el vestido de noche, que traen puesto bajo el abrigo, a veces con complicados imperdibles. Otras, en combinación, se disponen a ejecutar las complejas maniobras del peinado y el maquillaje: algodoncitos con agua de colonia o alcohol, aseo de brazos y sobacos, secados con pequeñas toallas que algunas comparten, las uñas y las pestañas y, por último, el colorete, las mejillas y la boca.

A veces, por las prisas, ocurren pequeños desastres, como el que le ha sucedido a Carmen, a la que llaman la Eléctrica, a la que se le ha corrido un punto de la media. No hay tiempo de «cogerlo» con el ganchillo, así que la chica se quita las medias para no estropearlas con la «carrera» y calza sus pies desnudos en sus zapatos de «tissú». Ese percance hará que varias veces a lo largo de la velada irrumpa en el tocador, se descalce, se coja los pies entre las manos diciendo «¡Los tengo helados!» e intente calentarse con las toallas de Josefa. A las once y media, compuestas y preciosas, ya todas están en el salón «alternando» con los primeros clientes. Algunos de los vestidos son de confección casera, pero también hay auténticos modelos de alta costura que costaron medio millar de pesetas y han sido revendidos a su actual dueña a cuatro plazos de tres duros. Quedan en el olvido las caras de la llegada, el humilde abrigo, las contrariedades y las cuitas de hijos o de amantes, la vida cotidiana que les aguarda cuando no están allí.

Doña Josefa, la señora del tocador, tiene entonces un momento de calma, a pesar de alguna rezagada que no ha llegado a tiempo por cualquier excusa. Después de las doce, alguna de estas mujeres, como Isabelita, entran desde el salón con encargos tales como que le guarden un dinero para que no se lo vean. No le gustan esos recados a Josefa, pero accede con gesto contrariado. No está bien lo que hace esta chica, según le dice a Magda Donato, que lo contará en el diario Ahora. En lugar de «hacerse convidar», como es su obligación, pide dinero. Es una de las chicas que tiene más éxito, pero se aprovecha de su cara y de su talle. Se las ingenia para salir algunas noches por doce duros, entre el jornal y los regalitos. Sabe mucho la Isabelita, no en vano, tal y como le ha confesado en una ocasión, es perita mercantil. Con la Dictadura, estaba enchufada por recomendación en la biblioteca de Recoletos, pero al llegar la República la pusieron de patitas en la calle y como en lo suyo no ganaba mucho, se metió a alternar en el cabaret. Doña Josefa sabe todas las historias de las tanguistas del Pelikan: el hijo que tienen la mayoría, algunas en un internado, y por el cual —y por mantener un nivel de vida—trabajan allí. A algunas les cuesta más, pero otras lo hacen con gusto.

Las artistas frívolas aguardan en el camerino común, cerca del escenario, a que suba el telón. También la mayoría alternan y complementan su salario con las comisiones. La lista de hoy incluye a Marina Leal, Albertina, Palomita Morán, Rosalinda y Encarnita Daza, con las Hermanas Torres. También la pareja acrobática Lilliegren y Maxime, que triunfan con números en los que el desnudo de la acróbata destaca por encima de todo. Son nombres que van rotando por los otros cabarets de la capital, y que incluso actuarán en los de provincias, y que salvo en casos concretos, nadie retiene, artistas cuya calidad está a años luz de las que sí han triunfado en la revista.

* * *

Las calles del centro de Madrid son una amalgama, una suma de cosas. Poblada por funcionarios, empresarios, profesionales liberales, trabajadores, dependientas, algunas viejas familias. La aristocracia se ha desplazado a finales del xix y principios del xx hacia el triángulo formado por la calle Génova, el paseo de la Castellana, Almagro y Miguel Ángel. Décadas antes Chamberí no tenía ese carácter, ya que allí se alojaba un pequeño número de fábricas que poco a poco se han ido desplazando al sur, hacia los suburbios, desde Lavapiés hasta el río. Las librerías de viejo de Callao y la red de San Luis, por su parte, se han trasladado al paseo del Prado. En los años treinta, algunos establecimientos, como Los Gabrieles, la farmacia Juanse, la barbería Vallejo o el tablao Villa Rosa, entre otros, disfrutan de una azulejería muy propia de la época.

Ni todos los cabarets de Madrid son iguales, ni en todos se «alterna» de la misma forma. Tampoco todas las señoritas que trabajan en los cabarets tienen el nombre de tanguistas: las del Lido de la calle Cedaceros se convierten en «bailarinas de pista» y su misión consiste en bailar, un poco como las «taxi-girls» de moda en dancings e incluso en academias de baile. En Gong, en la calle Marqués de Cubas, son «animadoras» y no les está permitido acercarse a las mesas de los clientes. Allí, como en cualquiera de los cabarets o music-halls, pueden contactar con miradas insinuantes y los botones del establecimiento les llevan los recaditos entre mesa y mesa. Estas señoritas cobran un sueldo fijo de once pesetas, más su comisión. En cualquier caso, los sueldos de las artistas de cabaret, las llamadas frívolas, alcanzan los veinticinco duros por día, casi el triple de las buenas artistas que no juegan a la frivolidad, y que raramente cobran ya cincuenta pesetas.

Aunque en tiempos pasados, pero no muy lejanos, la palabra sicalipsis designaba ese tipo de espectáculos, ha venido la frivolidad a sustituir esa antigua palabra de significado casi pornográfico. Ahora lo frívolo puede ir desde lo insinuante hasta lo procaz, desde lo erótico hasta el desnudo integral. Al igual que el término cabaret (con sus apellidos de salón de té, salón danzante, dancing, music-hall) define un territorio difuso que cada cual rellena en su imaginación, la Dirección General de Seguridad alerta de los riesgos de la «frivolidad» en una circular enviada el 14 de enero de 1935 a todos los cabarets:

Viene sucediendo que el sentido de tolerancia respecto a la actuación de artistas en cabarets y centros análogos pase de los límites que aconseja la moral y decencia pública.

El asunto es, pues, no pasarse de los límites. Unos límites que tampoco nadie conoce con exactitud. La misma circular pretende poner en claro este punto al encarecer a las artistas «la obligación de presentarse al público con atavíos que no dejen al descubierto aquellas partes del cuerpo que mueven a impudicia, o que simulando velarlas, no hagan otra cosa sino realzarlas».

En cualquier caso, aunque la circular quiera poner coto al despiporre que se observa, y que sin duda ha llegado a la vez que la República, la interpretación es algo elástica y puede variar de un cabaret a otro, o dependiendo del inspector que aplicara la multa correspondiente.

* * *

En el Teatro Pavón, a pesar de la entrega de la Celia y la de los demás miembros del elenco, los músicos, los autores, la empresa y hasta los tramoyistas, en aquella noche de estreno, el público no acaba de entrar. Por un momento, el fantasma del fiasco se pasea por la batería, el proscenio y los espacios alrededor del escenario. Entonces llega el segundo número musical, la «Java de las viudas», y cuando acaba, y tras un segundo de suspense, se produce la eclosión. El «adminístreme usted lo que él me dejó» enloquece al personal.

A lo largo de la primera hora, los autores de Las Leandras y los empresarios han ido cambiando el rostro de preocupación por miradas cómplices, sonrientes. Están alegres, y ríen con el público, que ya está entregado. Tienen el cuerpo y la sonrisa floja, y si por un lado disfrutan mucho más que los espectadores —la tensión disuelta en los aplausos y los bises que piden con cada canción, haciendo repetir la mayoría de los números—, por otro lado desean que termine y llegue esa apoteosis que saben ya gloriosa. Han acertado de lleno. Han merecido la pena los retrasos, que han hecho aumentar la expectación. La causante de los varios aplazamientos de Las Leandras ha sido la propia Celia Gámez, que ya desde los ensayos intuía, con su fino olfato, que aquello iba a ser un bombazo. Ese éxito presentido exigía un vestuario adecuado, así que insistió ante la empresa para mejorar los decorados y el vestuario, que le parecían ramplones, inadecuados para una revista que, según pensaba la estrella, exigía una presentación lujosa y espectacular.

—Hay que cambiarlo todo —dijo a los empresarios—. ¡Si no, no estreno!

Celia adivinaba un éxito histórico, de locura. Se había ido convenciendo poco a poco en la voz de Alonso cantando la partitura de la obra, aunque pensaba, como otras artistas, que el maestro no había nacido para cantante: «¡qué manera de desafinar!».

No fue difícil convencer a la empresa, que confiaba en el ojo clínico de la vedette. Del material existente solo se aprovecharon unas cortinas de terciopelo. Todo lo demás se hizo nuevo, sin reparar en gastos. Once cambios de ropa, once trajes, algunos de ellos encargados en París. Uno solo, el que luce en el último cuadro de la obra, ha costado unas seis mil pesetas. En total cuatro mil duros, una cifra considerable, aunque alejada de lo esgrimido por la empresa a los periodistas, que ha calculado el gasto en cincuenta mil pesetas. En cualquier caso, una colección admirable de tocados, tules, pedrerías y bordados. Dos modistos y el dibujante están a punto de llegar a las manos en el camerino de la Gámez, discutiendo detalles.

Celia ha pujado fuerte. La vedette piensa que es lo que se merece, ya que como ha declarado varias veces a los periodistas, «durante la representación soy la novia de todos. Les entrego de corazón hasta lo más íntimo de mi pensamiento y de mi voluntad».

La «Java de las viudas» es el comienzo de una noche que se convierte para todos, público y artistas, en una inenarrable borrachera de alegría en la que se sienten bendecidos: «La canción canaria», «Clara Bow, fiel a la Marina», «La cuarta de Apolo», «Divorciémonos». Con «Las aventuras del Pichi» el Pavón parece venirse abajo. Y cuando suenan los primeros compases del pasacalle de «Los nardos», aquello es indescriptible. «¿Cuántas veces lo repetimos? Tres, cuatro, cinco… No recuerdo», dirá después la Gámez, arrebatada. Fueron cuatro veces. Cuando llega la apoteosis final, el Pavón no se sabe si se derrumba o asciende a los cielos. A las dos de la madrugada termina el estreno.

Tras aquellos aplausos interminables, Pedro Balbás, los hermanos Pavón, la empresa, abrazan emocionados a todos: actores, actrices, vicetiples, y sobre todo a los libretistas y al maestro Alonso, que ha bordado la música y todos los temas de la obra.

—Y yo que quise traer aquí cine sonoro… ¡Las que «son-oro» en la taquilla son estas «Leandras»! —dice Enrique Pavón.

Tienen que salir los autores no solo a saludar, sino a hablar, lo mismo que la vedette. Son más de las dos de la mañana y ya ha comenzado a desfilar el público, consciente de haber asistido a algo histórico, que podrán contar a vecinos y amigos al día siguiente.

Uno de los principales aciertos de Las Leandras es su tema, realmente original, que se desarrolla con habilidad y savoir faire. Menudean, casi desde el primer momento, las situaciones cómicas, punteadas de chistes graciosos y desenfadados. Sus autores consiguen una fórmula perfecta, mezclando ingredientes ya ensayados con anterioridad en otras obras pero que aquí hallan las dosis perfectas. El resultado es un chispeante sainete con elementos propios de la revista: giros y constantes alusiones al sexo a través de juegos de palabras con doble sentido y gran ingenio que hacen soltar la carcajada a hombres y mujeres. Esos finos diálogos no son chabacanos, y los aplauden todo tipo de públicos. Las mujeres se identifican con las protagonistas porque se les da un papel digno, lejos del tópico de goce carnal. Todo realzado por una partitura inspirada en diversos estilos, desde lo más castizo al blues más moderno. «Las Leandras» es el título de un falso colegio que una compañía de teatro improvisa para despistar al tío y tutor de la vedette, que llega sorpresivamente de Canarias, ignorando la profesión que ha elegido su sobrina, a la que cree internada en un pensionada y dedicada al estudio. Y al estudio, desde luego, se dedica. Para poder engañar mejor al exigente tío, han acudido al colegio algunas alumnas «de verdad», con total inocencia. El colegio se ha montado en un edificio ocupado anteriormente por un instituto de belleza y un burdel, al que algunos antiguos clientes vuelven a visitar. Con semejantes mimbres, las situaciones se complican de forma hilarante. Las aventuras de las alumnas, falsas o verdaderas, con los tíos auténticos y los fingidos, sumados a los números musicales de gran altura, hacen que el espectáculo sea entretenido, divertido y muy gozoso.

El elenco, encabezado por Celia Gámez, la vedette de moda, se completa con Amparito Sara, Cora Gámez, Conchita Ballesta, Pepita Arroyo, Pepe Alba, Enrique Parra, José Bárcenas, Manuel Rubio y Julio Lorente. Al lado de un blues bellísimo, el de Clara Bow, al gusto de los nuevos ritmos que inundaban la escena y que el público no se cansa de oír, una habanera de aires nostálgicos de ultramar, delicia para los espectadores más viejos, pasodobles y chotis madrileños como el del «Pichi», repetido varias veces entre el delirio del público y fox vertiginosos que recuerdan a Nueva York. También una nota regional y original, el de las magas canarias que entronca, por derecho propio, con la tradición de la alta zarzuela española.

En los días siguientes los diarios destacaránlos fastuosos decorados, los grandes diseños, el prodigio de vestuario y la pasión de la Gámez en su papel. Se contará quedon Julián Besteiro, el presidente del Congreso, tiene que llamar al orden a los diputados distraídos, y a punto está de suspender una sesión porque sus señorías —alguna de las cuales había tenido la suerte de asistir al estreno en el teatro— no dejan de tararear las melodías más pegadizas.

Cuando por fin acaba aquella función, solo algunos espectadores, enardecidos, no vuelven a sus casas, sino que enfilan las rutas del cabaret. Cerca están los de la calle Aduana, la Magdalena o Atocha, o tal vez incluso el Barbieri, Lavapiés abajo.

El cabaret es el lugar donde, tras el cierre de los teatros, acaban los noctívagos madrileños. Uno de ellos es el llamado «señor del whisky», al que los camareros calan nada más entrar por la puerta. Son los que se tiran toda la noche con una sola consumición, la que incluye el precio de la entrada y suele ser un whisky. Al verlo llegar, el maître y los camareros veteranos echan de menos a los grandes clientes, los «caballos blancos», aquellos de propina generosa y mirada larga, de hombres de mundo, viajados y acostumbrados a esos sitios, que conocen el percal femenino y aunque conviden a alguna que otra chica que les caiga en gracia, no se muestran sensibles a las zalemas. Pero ese tipo de clientes, los que podían descorchar varias botellas de champán en la noche, ya no abundan. En su lugar hay paletos de las ciudades cercanas a Madrid que han aprovechado un viaje a la capital a resolver algún asunto y se internan, tras muchas dudas, en uno de esos locales, con la excitación de ver a mujeres de postín y la mano en la cartera. Hay también otro tipo de clientes, los solitarios que van a ver simplemente el espectáculo y los números insinuantes o procaces, pero que se marchan cuando se baja el telón y desfilan hacia sus casas, donde no les debe de esperar nadie. Unos pocos de esos se quedan hasta la madrugada, como si fueran parte del decorado del espectáculo. No suelen hacer caso de las mujeres que les cercan en los primeros momentos y que acaban abandonando ante su apatía. Están, asimismo, los que se han aficionado al ambiente y lo compaginan con su trabajo. Permanecen en la sala hasta que cierran, luego se van a desayunar y cambiar de ropa antes de acudir a la oficina. Ya habrá tiempo para dormir por la tarde, recuperarse y volver por la noche. También están los que, enardecidos por las copas o los bailes que han echado en un dancing, con honestas taxi-girls, quieren probar la aventura y preguntan al camarero o al maître, al que sobornan con una buena propina, por la virtud de aquellas tanguistas cuya misión es sacarles todas las consumiciones posibles. Lo que no saben los habitantes de la noche es que ese tipo de conquistas son mucho más fáciles a otras horas, con señoras «decentes» y casadas que por las tardes se dejan seducir por una cifra o un buen regalo que complemente sus ingresos o les permita un caro capricho. En esta danza de intenciones, oficio, intereses, donde aletea el deseo y todo tiene un precio, a veces las mujeres tienen que escapar por la puerta de atrás que tienen todos los cabarets. Pero hay una cosa común, que conocen de sobra los que frecuentan estos lugares y de la que huyen como de la peste: las penas que invariablemente cuentan muchas de las mujeres del cabaret, y que pasan por ese hijo, ese abandono de un hombre perverso y esa necesidad de trabajar en ese lugar para sacar adelante a su criatura. Solo los paletos o los neófitos caen en esas redes. Otros, en cuanto sale ese discurso lo cortan de raíz, y en esas ocasiones, la chica, si es experta, cambia la conversación e intenta la aproximación psicológica.

Antonio Ruiz, en el Trianón Sevilla, ha tenido que echar a un par de borrachos que se han intentado propasar con las tanguistas y una de las cupletistas que también alterna. Los beodos salen tambaleándose a la calle Magdalena, rezongando las letanías del mal alcohol. En el Pelikan, doña Josefa, a las dos de la madrugada, se encarga de una de las muchachas que traen dos camareros, despeinada y con un desgarrón en su vestido de crespón negro. «Pobrecilla» dice la señora del tocador mientras la auxilia y, cuando se han alejado los empleados, la desnuda para no se rompa más el vestido. Ha trabajado bien esta noche la Merceditas para que todo el beneficio se esfume por la rotura del vestido. Pero ha bebido de más, lo que no suele suceder, y los efectos del champán o los licores le han pasado factura. Mientras la chica duerme la mona, ella cuelga el vestido. Esos vestidos representan con bastante fidelidad a quien se los pone, razona, y tienen que ver con su personalidad. La del vestido azul de encaje, que es de provincias, estaba casada y fue abandonada por su marido a los pocos meses de la boda llevándose todo el dinero y las alhajas de la casa. Dos días estuvo sin salir y sin comer hasta que al tercero se decidió a entrar al cabaret. Aquella del crespón rosa fue seducida por un novio que la quiso dedicar a las variedades, pero no servía, como tampoco para el alterne y el descorche, ya que no tiene mucha picardía. Sin embargo, la dueña del vestido de raso negro es una verdadera lagartona que engatusa a los hombres con mucho arte y de las que más sacan descorches. La del crepe satinado blanco trabajó como mecanógrafa en la Telefónica y se dejó engañar por su madre que le aconsejó meterse a tanguista porque iba a ganar mucho más. A doña Josefa no le gustan ni ella ni su madre, que la espera todas las noches en el bar de al lado. Estas y otras historias las conoce porque las mujeres le han hecho sus confidencias una u otra noche, con alguna copita de más. Siente pena por algunas, como la criatura de otro vestidito blanco, con brillantes, que aguarda en el hospital. Es de Sevilla, donde la madre la vendió a los catorce años y la metió en una casa de donde se escapó con un torero que la trajo a Madrid y la abandonó. Se metió a tanguista, pero le dio por la morfina y a sus diecisiete años ya está intoxicada y echada a perder.

De sus cavilaciones la saca Maruja, que entra a decirle que vendrá un señor a preguntarle cuánto le debe. ¿Qué le digo?, consulta la chica y doña Josefa le responde que cinco duros, que seguro picará. Es un acuerdo entre ellas y las chicas, que a veces le dicen al cliente: «A la señora del tocador la debo diez pesetas. Anda, rico, dáselas tú». Para quedar bien con su posible conquista, vendrá el incauto y soltará el dinero, que ella devolverá a la chica, quien a su vez la obsequiará con una buena propina. Son acuerdos que favorecen a todos, salvo, claro está, al que muerde el anzuelo.

* * *