9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Cookys« ist ein Roman über das Erwachsenwerden, über Freundschaft, Verlust und die Verwirrung der Gefühle. Vor allem aber ist es eine Liebeserklärung an die alles vereinende Kraft des Kochens. »Cookys« erzählt die Geschichte einer Leidenschaft – Kochen. Seine Jugend in den 70er Jahren verbringt Gerd Krüger, genannt »Cooky«, wie viele junge Männer: schweigend und dauerverliebt. Natürlich spricht er nicht mit den Mädchen, aber er kocht für sie. Als er merkt, dass nicht nur die Liebe durch den Magen geht, sondern sich mittels eines Menüs mehr sagen lässt als mit tausend Worten, steht die Richtung für sein weiteres Leben fest: Es muss mit dem Kochen zu tun haben. Der junge Hobbykoch mausert sich zum ambitionierten Laien und schließlich zum erfolgreichen Leiter des Spitzenrestaurants »Cookys«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 398

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

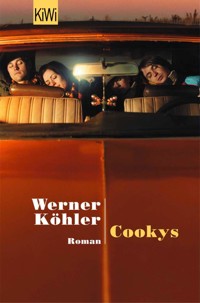

Werner Köhler

Cookys

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Werner Köhler

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Werner Köhler

Werner Köhler, geboren 1956, ist Gründer und Geschäftsführer des internationalen Literaturfestivals lit.Cologne. Er lebt in Köln.

Außerdem von ihm erschienen bei Kiepenheuer & Witsch: Crinellis tödlicher Irrtum, 2005; Eine ganz normale Familie, 2006; Crinellis kalter Schatten, 2008; Crinellis dunkle Erinnerung, 2009; Drei Tage im Paradies, 2011 und Cookys Reise, 2013.

Unter dem Pseudonym Yann Sola schreibt er Südfrankreich-Krimis: Tödlicher Tramontane, 2016; Gefährliche Ernte, 2017; Letzte Fahrt, 2018; Johannisfeuer, 2019.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Cookys« erzählt die Geschichte einer Leidenschaft – das Kochen. Seine Jugend in den 70er-Jahren verbringt der Ich-Erzähler Gerd Krüger, genannt »Cooky«, wie viele junge Männer: schweigend und dauerverliebt. Natürlich spricht er nicht mit den Mädchen, aber er kocht für sie. Als er merkt, dass nicht nur die Liebe durch den Magen geht, sondern sich mittels eines sorgsam komponierten Menüs mehr sagen lässt als mit tausend Worten, steht die Richtung für sein weiteres Leben fest: Es muss mit dem Kochen zu tun haben. Der junge Hobbykoch mausert sich zum ambitionierten Laien und schließlich zum erfolgreichen Leiter des Spitzenrestaurants »Cookys«.

»Cookys« ist ein Roman über das Erwachsenwerden, über Freundschaft, Verlust und die Verwirrung der Gefühle. Vor allem aber ist es eine Liebeserklärung an die alles vereinende Kraft des Kochens.

»›Those were the days, my friend‹, damals dachten wir, das alles hört nie auf, aber heute ist das ›Hotel California‹ ganzjährig geschlossen. Doch zum Glück hat ›Cookys‹ noch geöffnet, und der alte Geist von Liebe, Freundschaft, Sentimentalität, einer sanften Glücksvorstellung, vom guten Trinken und guten Essen – er lebt. Er lebt auf hinreißende Weise in diesem bewegenden Roman über eine Generation, die verkorkst ist und es weiß und deshalb fest zusammenhält. Köhlers Erstling ist ein Buch, dessen Lektüre satt und glücklich macht.«

Elke Heidenreich

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2004, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Getty Images / Photonica / Ryuhei Shindo

ISBN978-3-462-32081-7

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Requiem

Monika

The Art of Wixen (1968)

The Art of Cooking I. (1969)

Requiem

Bettina

Requiem

The Art of Cooking II. (1974–1976)

Requiem

Cookys

Requiem

Requiem

Oktober 1982

»Hi, Pete!«, rief ich meinem alten Freund im Vorübereilen zu, »gestern keinen Sex gehabt?«

Mir war, als hätte der ansonsten stets fröhliche Typ einen traurigen Zug um den Mund. Die Tatsache, dass er mir nicht sofort einen neuen Witz erzählte, verstärkte noch mein Unbehagen. Dabei liebte Pete kleine Anzüglichkeiten und große Sauereien, schließlich war er Versicherungsmakler. Er trug wie immer einen teuren Anzug mit dünner Lederkrawatte. Doch er antwortete nicht, was absolut untypisch für ihn war.

Leider hatte ich gerade keine Zeit, mich um Petes Wohlbefinden zu kümmern. Das Restaurant brummte, und ich war auf dem Weg zu Sweety, meinem Patissier. Der hatte vierzehn gehäutete, weiße Pfirsiche vor sich, die mit einer Pistazien-Ricotta-Mischung gefüllt werden mussten.

»Ich übernehme, Sweety, mach du die Saucenspiegel. Alles zusammen auf 1119.«

Das war mein Job, die Feuerwehr spielen, wo immer ein Engpass entstand oder entstehen könnte.

»Danke, Cooky.«

Gegen 00:30 Uhr war das Schlimmste überstanden, und ich setzte mich mit dem ersten Glas Wein des Tages an den Stammtisch.

»Na, Leute, hat es geschmeckt?«, fragte ich meine Freunde, die in wechselnder Besetzung jeden Abend hier saßen.

Ich hatte für sie Melanzane gekocht, einen Auberginen-Tomaten-Auflauf.

»Lecker, Cooky, echt lecker, danke! Was läuft noch heute Abend?«, wollte Wolf wissen.

»Wir haben in der FAZ eine wahnsinnige Kritik bekommen«, sagte ich, »die wollen wir anschließend noch feiern. Ab 2:00 Uhr blasen wir entweder hier ins Horn, oder wir gehen alle Mann noch zu mir nach oben.«

»Sehr gut, ich freue mich, alle nochmal zu sehen. Ist Tom nicht da?«

»Genau, wo ist Tom?«, fragte ich in den Raum hinein.

Ich fühlte schon den ganzen Abend lang, dass irgendetwas anders war als sonst. Wo war Tom?

Tom war jeden Abend Gast des Cookys. Seit seinem Aufenthalt in der geschlossenen Abteilung war er nie mehr der Alte geworden. Seine Gemütsverfassung war dunkel bis depressiv. Er trug ausschließlich Schwarz und malte Tag und Nacht riesige Leinwände voll, deren Anblick mich stark irritierte.

Jeden Abend um Punkt 22:00 Uhr tauchte Tom hier im Restaurant auf. Obwohl er alle Leute vom Personal kannte, besonders Betty, die alten Freunde am Stammtisch und mich natürlich, sprach er unaufgefordert mit keinem ein einziges Wort. Er saß ruhig am Tisch, aß eine kleine Portion des Tagesgerichtes und trank ein Glas frisches, kaltes Leitungswasser. Außer einem leisen »Hallo« und einem unbeteiligten »Danke« oder »Bitte« blieb Tom stumm.

»Vielleicht hat er einen Kunden oder so«, sagte Willi, ebenfalls Maler.

»Das müsstest du besser wissen. Außerdem ist er doch immer da. Pete, weißt du, was mit Tom ist?«

Pete wurde noch blasser, wenn das überhaupt ging. Statt eine Antwort zu geben, erhob er sich und stürzte zur Toilette.

»Es wird schon nichts passiert sein«, flötete meine Mutter im Vorbeilaufen, grundlos optimistisch wie immer.

»Na toll«, sagte ich, »trotz allem muss ich jetzt schnell noch alles hier auf die Reihe bringen. Trinkt solange noch ’nen Whisky.«

Ich ging langsam durch die Stuhlreihen, verabschiedete einige späte Gäste und stellte mich schließlich zu Betty an die Bar. Das war ein schönes allabendliches Ritual. Als ich ihr jetzt in die Augen sah, wurden meine Knie weich. Betty kämpfte ganz offensichtlich mit den Tränen.

Ich ging um den Tresen herum und nahm meine beste Freundin in den Arm.

»He, was ist los, Kleine?«

Als hätte sie nur auf eine Schulter gewartet, brach sie, von einem furchtbaren Heulkrampf geschüttelt, zusammen. Sie schluchzte so erbärmlich in meinen Armen, dass ich mich Hilfe suchend umsah. Am Ende der Theke stand Pete. Auch ihm liefen jetzt die Tränen ungebremst über das Gesicht. Er wirkte hilflos und war unfähig zu einer Bewegung. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Die annähernd ohnmächtige Betty in den Armen und den wimmernden Pete vor Augen, schrie ich:

»Was ist denn hier los?«

Jetzt drehten sich auch diejenigen, die noch nichts mitbekommen hatten, zur Bar. Alles Mitarbeiter, nur ein Vierer-Tisch war noch von mir unbekannten Gästen besetzt.

Hühnchen-Karl stand von seinem Stuhl auf und kam langsam durch den Raum auf mich zu.

Er trug immer noch seine bunten Hippiewesten, die langen schwarzen Locken und sein Lederstirnband. Auch Karl weinte. Er kam zu mir hinter den Tresen, legte den Arm um meine Schulter, zog meinen Kopf ganz dicht zu sich heran und flüsterte mir ins Ohr:

»Tom ist tot, Cooky. Der kleine Tom ist tot.«

Mit Betty in meinen Armen rutschte ich auf den nassen Fußboden. Meine Beine zitterten, der ganze Körper begann zu zucken, und ein breites Band aus Stahl legte sich um meine Brust.

»Tom«, flüsterte ich, »Tom? Wo ist Tom? Was ist passiert?«

Der Raum war in eine bleierne Stille getaucht. Ich wollte sterben, aber ich konnte noch nicht einmal weinen.

Stunden später stand ich auf. Betty war in meinen Armen eingeschlafen. Mein Körper war taub. Das Bild, das ich als Erstes wahrnahm, nachdem ich mich erhoben hatte, erschien mir wie eingefroren. Alle waren noch da und saßen jetzt irgendwo im Raum verteilt. Manche unterhielten sich leise, andere saßen ganz in sich versunken auf einem Stuhl. Atif hatte Musik gemacht, die dem Augenblick gerecht wurde. Die Kölnerin Nico, die in die Welt hinausgegangen war, um zu sterben, sang ihre Melodien, und es schien, als sänge sie nur für den kleinen Tom.

Wie in Trance betrat ich den Aufzug und schwebte langsam hinab auf den nachtschwarzen Parkplatz. Der Herbst hatte begonnen, es war kühl und feucht. Es dämmerte bereits, als ich den kleinen Fluss erreichte, der hier unmittelbar hinter dem Industriegebiet sein unterirdisches Bett verließ, um sich in zarten Kurven seinen Weg in Richtung Rhein zu suchen. Ein kleiner, unbefestigter Weg folgte ihm ein Stück weit, bevor umzäunte Eigentumsverhältnisse den Spaziergänger zur Umkehr zwangen. Ich umfasste den Kragen meiner Daunenjacke, zog ihn fest zu und folgte dem Bach. Am Zaun angelangt, setzte ich mich auf ein kleines angrenzendes Mäuerchen und erwartete die ersten Strahlen der Herbstsonne, die in wenigen Minuten um die Schlote der alten Fabrikhallen züngeln müssten.

Tom war tot. Das Leben, wie es einmal gewesen war, war zu Ende. Ich hatte ihn geliebt, und ich war schuldig. Ich wollte davonfliegen, ganz hoch, so weit in die Luft, bis kein Gefühl mehr durch die Kälte der Atmosphäre zu dringen vermochte. Was sollte ich tun? Warum hat er nicht mit mir gesprochen, mein kleiner lieber Tom.

Jetzt kamen endlich die Tränen. Sie drohten mich fast zu ersticken. Ich weinte, bis alles in mir wund und mein ganzer Körper schweißnass war.

Ich musste ihn sehen! Zuerst musste ich Tom einmal sehen, vielleicht war die ganze Geschichte auch nicht wahr. Aber wo befand er sich jetzt, wo war der Körper von Tom? Wer hatte ihn gefunden, wie ist er gestorben? Tom hatte keine Familie mehr. Seine Mutter war vor drei Jahren gestorben. Kontakt hatte er nur noch zu seiner älteren Schwester Gabi. Die aber lebte irgendwo in einem nordfranzösischen Fischerdorf in der Nähe von Calais. Gabi hatte einen Franzosen geheiratet und inzwischen vier Kinder. Zu diesen Kindern hatte Tom den besten Kontakt. Den Sommer über war er immer für zwei Monate bei Gabi zu Gast. Dort ging es ihm ziemlich gut. Er selbst hat nicht davon gesprochen, ich hatte aus reiner Neugier zwei-, dreimal mit Gabi telefoniert und versucht, von ihr Näheres über das Seelenleben ihres Bruders zu erfahren. Sie konnte mir nicht weiterhelfen, auch ihr gegenüber war Tom verschlossen. Nur mit den kleinen Kindern klappte so etwas Ähnliches wie Kommunikation.

Wohl oder übel musste ich Gabi anrufen. Ich konnte mich nicht davor drücken. Aber jetzt musste ich zurück, musste mit meinen Leuten sprechen, musste sehen, was zu tun war. Ich hatte einen Laden zu führen, ich trug Verantwortung, und ich wusste ja noch nicht einmal, ob Tom wirklich tot war.

Der Aufruhr in mir entlud sich abermals in heftigen Weinkrämpfen, bevor ich mich wieder auf den Weg machen konnte.

Zunächst lief ich wieder ins Restaurant. Atif war noch da. Betty lag zusammengerollt im Büro auf meiner Couch. Die Jungs waren nach Hause gegangen. Pete, Hühnchen-Karl und Wels saßen steif vor zwei leeren Flaschen Whisky. Ich trat an ihren Tisch.

»Trink«, forderte mich Wels auf, nachdem er mich mit bleiernem Blick identifiziert hatte.

Ich nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche. Der Alkohol brannte in meiner aufgerauten Kehle und machte sich im Magen angenehm warm breit.

»Woher wusstest du davon, Karl?«, wollte ich wissen.

»Von Pete.«

»Pete?«

»Ich wollte ihn besuchen, heute Morgen«, flüsterte Pete, »da standen der Krankenwagen und die Polizei vor seiner Wohnung. Die Nachbarn haben die Polizei gerufen, nachdem sie einen lauten Knall gehört haben. Tom hat sich …«

Er heulte hemmungslos.

»Tom hat sich aufgehängt, und dann … und dann … ist das Seil zerrissen, und er ist auf den Stuhl gestürzt, und dann … ist der zersplittert und ein Stück Holz …«

Pete war am Ende. Er legte seinen Kopf in seine Armbeuge und sprach nicht mehr.

Das war auch nicht mehr nötig.

Ich ging zu Atif, der ebenfalls schwer angeschlagen an der Theke hing.

»Atif, was machen wir?«

»Cooky, es tut mir Leid für dich.«

Beide konnten wir die Tränen nicht zurückhalten.

»Cooky?«

Es war Betty, die völlig zerheult und zerknittert im Türrahmen des Büros stand. Es war aber nicht mehr die Betty der vergangenen Stunden. Etwas in ihren Augen war klarer, entschlossener als zuvor.

»Cooky, wir haben jetzt einiges zu tun. Zunächst muss ich nach Hause und nach meinen Kindern sehen, dann treffen wir uns und gehen Tom besuchen …«

»Besuch…«

»Unterbrich mich bitte nicht. Wir gehen ins Krankenhaus oder Leichenschauhaus oder in welches gottverdammte Scheißding sie einen Toten bringen und besuchen Tom. Dann organisieren wir die Beerdigung. Er hat niemanden außer Gabi, und die ist in Frankreich. Aber wir alle brauchen zunächst ein wenig Ruhe, deshalb ist das Cookys ab heute geschlossen.«

»Moment mal, Betty, wir können den Laden nicht so einfach dichtmachen.«

»Cooky, du bist schon einmal weggelaufen, nochmal machst du das nicht. Dich trifft keine Schuld, aber jetzt ruft uns Tom, und wir können seinem Ruf nur noch ein einziges Mal folgen, nur noch ein einziges Mal.«

Ohne meine Antwort abzuwarten, drehte sich Betty um und verließ den Raum.

Sie hatte Recht. Scheiß auf den Laden. Das war jetzt Toms Woche und Schluss!

»Atif?«

»Schon klar, Cooky, ich sag jetzt gleich alle Reservierungen für morgen und die restliche Woche ab. Wir haben ja die Telefonnummern der Gäste. Ich mach das schon.«

»Aber die Lieferanten …«

»Das kann Lupo regeln, wenn er gleich wieder aufläuft. Geh schlafen, Cooky, ich regele hier alles. Mach dir darüber nicht auch noch Gedanken.«

Ich umarmte Atif und dankte ihm.

»Atif?«

»Ja, Chef?«

»Wenn die drei hier wieder klar sind«, ich deutete dabei auf Karl, Wels und Pete, die inzwischen mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen waren, »sollen sie für morgen Abend alle hier zusammentrommeln, die Tom gekannt haben. Und sag ihnen bitte, ich meine alle, wirklich alle, das sind wir dem kleinen Tom schuldig.«

Ich fuhr mit dem Aufzug nach oben. Meine Wohnung lag direkt über dem Restaurant in der zweiten Etage der Fabrik. Bisher hatte ich noch keine Zeit gefunden, sie richtig einzurichten. Es gab ein abgetrenntes Bad und eine eingezogene Empore, auf der mein Bett stand. Der ganze untere Raum war äußerst spärlich möbliert, wenn man einmal von der perfekten Küche absah. Die restlichen zweihundertfünfzig Quadratmeter standen für zwei Sofas, riesige Bücherstapel, einen Basketballkorb, eine Stereoanlage mit Monsterboxen, einen Fernseher und meine zwei Fahrräder zur Verfügung. Irgendwann würde ich einmal ein Konzept für den Raum machen, aber der Tag hatte auch für mich nur vierundzwanzig Stunden. Ich schmiss mich auf mein Sofa und drückte die Starttaste der Musikanlage. Auf dem Plattenteller drehte sich Ricky Lee Jones, eine Musik und eine Stimme, die ich jetzt ertragen konnte. Ich starrte an die Decke, und meine Gedanken fuhren Achterbahn. So schnell war die Fahrt, dass ich nicht anhalten konnte. Ich wollte an Tom und an unsere gemeinsamen schönen Tage denken, aber es gelang mir nicht. Stattdessen ging mir immer wieder der heutige Abend durch den Kopf. Ein ganz normaler Tag in einem ganz normalen Leben. Plötzlich hatte mich eine schöne Mitteilung ereilt, die Zeitungskritik, und der Tag wurde besonders. Aber kaum hatte sich die Freude ein wenig in mir ausgebreitet, folgte der Tiefschlag auf dem Fuße, und der Tag, der so normal begann, wurde plötzlich zum schlimmsten Tag meines bisherigen Lebens.

Mit einem gewaltigen Knall schlug die runde Kupferschüssel auf den Steinboden der Küche auf. Dort drehte sie sich immer langsamer werdend um ihre eigene Achse. Mit dem Schwung verlor sich auch der Krach.

»Bravo, Sweety, schade, dass keine Sahne mehr drin war«, flachste Cruyff gleich los.

»Immer noch nervös wegen der kleinen Holländerin?«, fragte Nat laut genug, dass alle es hören konnten.

Sweety – genauer gesagt: Jonas Berthold, der Patissier des Restaurants – bekam hochrote Ohren und bückte sich verschämt nach seiner Sahneschüssel. Jean Pierre, der lange Franzose aus Arcachon, fühlte sich fast zwanghaft veranlasst, noch etwas Häme nachzulegen.

»Sweety, vielleicht ich kann dir etwas helfen? Kleine Holländerinnen sind mein Spezialität.«

»Arschloch, Lupo«, griff ich schnell in den aufkommenden Disput ein, »lass Sweety in Ruhe und zerleg deine Fische. Ich werd das Gefühl nicht los, dass heute bei dem warmen Wetter alle nur Fisch essen werden. Und wenn du dir noch so einen wie gestern Abend leistest, koch ich dich in deiner eigenen Bisque!«

»Aye, aye, Cooky«, sagte Lupo, der eigentlich Jean Pierre hieß. Er hatte seit Eröffnung des Restaurants den Fischplatz inne. Seinen Spitznamen hatte er von seinem Lieblingsfisch, dem Loup de mer. Wir brauchen schnelle Namen in der Küche, zum Schwätzen bleibt in aller Regel ab 20:00 Uhr keine Zeit mehr.

»Sweety?«

Das war Atif, der Leiter des Service und die Mutter der Kompanie. Sweety duckte sich, er wusste, was kam.

»Mr. Sweety«, wurde der Libanese förmlich, »darf ich Sie um eine Spende von zehn Deutschen Mark bitten?«

Dabei hielt er ihm ein riesiges Sparschiff aus Porzellan hin. Sweety hatte nicht nur den Spott, er hatte den Schaden nun einmal angerichtet, und das kostete.

In meinem Restaurant hatten wir ziemlich viel Spaß zusammen, aber wir hatten auch unsere Regeln. Verstöße waren teuer und mussten unmittelbar bezahlt werden. Einmal im Jahr wurde Kassensturz gemacht. Während des Zählens versammelten sich alle Mitarbeiter um einen Tisch und tranken währenddessen, was das Zeug hergab. Rituelles Trinken war unsere Art der Weihnachtsfeier. Wer am Ende des Zählvorgangs noch nüchtern war, durfte gleich wieder einzahlen – auch eine Regel. Vom so erwirtschafteten Geld unternahmen wir dann einen Wochenendtrip. Fehlbeträge schoss das Cookys dazu.

Sweetys Regelverstoß lag am unteren Ende der nach oben begrenzten Richterskala. Wer als Koch etwas fallen lässt, zahlt! Das gilt im Übrigen auch für die Servicecrew! Wer sich schneidet und gutes, zum Kochen aber ungeeignetes Blut verschwendet, zahlt! Wem ein Topf oder eine Pfanne zu heiß zum Anfassen ist, zahlt! Mimosen sind in der Küche unerwünscht. Wer so laut flucht, dass die Gäste, die in der Nähe der Küche sitzen, etwas davon mitkriegen, zahlt! Wer besoffen zum Dienst kommt, zahlt und fliegt! (Noch nie vorgekommen.) Wer bei abendlichen Treffen eine mehrheitlich als falsch eingestufte Musik vorschlägt, zahlt! Und nicht eben wenig. Wer seine Fußballschuhe vergisst, wenn unser Team sonntags in der bunten Liga aufläuft, zahlt erst recht!

Regeln mussten sein, Geld in der Reisekasse musste sein, und es machte allen einen Höllenspaß, einen Kollegen bei einem Fehltritt zu ertappen.

Wer sich mit einer Frau oder einem Mann aus dem Personal einlässt, zahlt und könnte fliegen. (Ebenfalls noch nicht vorgekommen.) Wir sind ein Team und keine Familie. Diese Regel wurde übrigens ausschließlich für Lupo erfunden. Jean Pierre erfüllte die Klischees, die den Franzosen in Liebesdingen nachgesagt werden, auf das Vortrefflichste. Außer seinen Fischen und dem Fußball hatte er nur Frauen im Kopf. Er war der Häuptling einer Sekte, die man »Serielle Monogamisten« nennen könnte.

Die letzte und entscheidende Regel stammte auch aus dem Fußball und war etwas autoritär: Alle zusammen sind das Team, und einer vertritt es, nämlich der Mann mit der Nummer zehn, der Kapitän.

Der Kapitän auf diesem Luxusliner war ich, Cooky alias Gert Krüger, siebenundzwanzig Jahre alt und Besitzer des angesagtesten Restaurants der Stadt.

Das Cookys existierte jetzt im dritten Jahr. Das Restaurant lag am Stadtrand in unmittelbarer Nachbarschaft zu Schlachthof und Straßenstrich. Die bessere Gesellschaft liebte es, sich zu uns zu verirren, es war ein leicht verruchter Ausflug mit begrenztem Risiko. Dafür mussten die Gäste ihr Auto auf dem unbefestigten Fabrikparkplatz abstellen. Sie suchten, zumindest im Winter, in völliger Dunkelheit den unteren Eingang in das auf dieser Seite fensterlose, unbeleuchtete Gebäude. Ein Hinweis auf das Restaurant fand sich nirgendwo, eine Treppe suchte man an dieser Stelle ebenfalls vergebens. Die Gäste betraten alsdann einen alten Fabrikaufzug, der sie mit »Fahrstuhl zum Schafott«, der genialen Filmmusik von Miles Davis, begrüßte, um sie nach langsamer Fahrt direkt in das Restaurant zu entlassen.

Die Räume des Restaurants lagen im ersten Geschoss einer alten Tuchfabrik. Der riesige, sechshundert Quadratmeter große Raum hatte eine Höhe von annähernd fünf Metern und bot zu einer Seite einen Panoramablick durch raumhohe Fenstertüren auf die angestrahlten markanten Gebäude Aachens – den gotischen Dom, das historische Rathaus, den alten Wasserturm sowie die Schornsteine einiger Industriedenkmäler.

In der Mitte des Raumes lag wie eine Manege im Zirkus die Küche. Durch einen Lichtkranz aus schwarzen, konisch geformten Industrielampen hell erleuchtet und nach allen Seiten hin offen, war sie der absolute Mittelpunkt des Raumes. Der Fußboden der Küche bestand aus rundverlegtem, grau-blauem Schifferstein. Der Rest des Restaurants war mit alten Schiffsplanken ausgelegt. Die Tische standen locker um die Küche herum gruppiert, einfache helle Holztische für jeweils vier Personen. Je nach Belegungsplan stellte Atif die Tische jeden Abend neu zusammen. Spontan geschah bei uns schon lange nichts mehr, das Cookys war auf Monate im Voraus ausgebucht.

Ein Tisch, der direkt an die Küche grenzte, wurde dabei niemals vergeben. Mein Stammtisch war ein alter normannischer Holztisch von vier Metern Länge. Daran fanden bequem zwölf, mit etwas gutem Willen auch sechzehn Personen Platz. Es konnte passieren, dass dieser Tisch den ganzen Abend unbesetzt blieb. Dennoch wurden später eintreffende Gäste ohne Reservierung nicht auf diesen Platz gelassen. Es war Cookys Table! Jeder Gast an diesem Tisch war mein Freund. Wozu der ganze Stress, wenn ich nicht auch meine Freunde jederzeit bedienen konnte. Das hatte ich schon immer getan, lange bevor ich für die Restaurantführer der kochende Superstar wurde.

Die Kopfseite des Ladens zierte eine lange Bar, die, wie der Fußboden, in früheren Zeiten zum Inventar eines Luxusliners gehört hatte. Die dahinter liegende Wand wurde von einem hohen Spiegel bedeckt. Davor standen eine Unmenge von Flaschen mit eindeutigem Inhalt. Whisky, die einzige alkoholische Droge, die das Cookys oberhalb der Zwanzig-Promille-Grenze für seine Gäste bereithielt. Ausschließlich Single Malts, keine Blendeds und schon gar kein amerikanischer Fusel à la Bourbon.

Alle Gäste gingen zunächst zur Bar, dort wurden sie ihre Garderobe los und erhielten ihren ersten Drink. Danach gab es dort die Speisekarte, und der Service nahm die Bestellung entgegen. Erst dann bekamen die Gäste ihren Platz zugewiesen – wie gesagt, wir hatten unsere Regeln.

Hinter der Bar taten zwei Frauen Dienst. Betty, meine älteste und beste Freundin, und auf dem häufiger wechselnden zweiten Posten derzeit Babs, eine Studentin der E-Technik. Der Job war schwierig für Betty. Nicht dass sie mit der Materie nicht vertraut gewesen wäre, sie war wirklich ein Profi, aber zu Hause warteten auf sie zwei kleine Mädchen im Alter von drei und fünf Jahren. Leider hatte ihr Kerl sie wegen einer anderen sitzen gelassen. Philipp, so hieß das Arschloch, hatte ihr seinen sanften Abgang noch am Kindbett des zweiten Kindes mitgeteilt und sah sich danach einer Furie gegenüber. Betty war nicht der Typ Frau, mit der man spielen konnte. Das Schlimme für mich war dabei, dass mir dieser Drecksack Betty eines Tages weggeschnappt hatte, und dabei war ich mir schon damals sicher, dass er das absolute Gift für Bettina war. Verdammtes Leben, aber was soll’s, es war nicht der einzige Mist, den Betty und ich zusammen erlebt hatten.

Inzwischen passten abwechselnd Bettys Mutter oder ihr neuer Freund Hans auf die Kleinen auf, während Betty allabendlich meine Bar schmiss. Manchmal brachte sie die Kinder auch mit, aber das war natürlich nicht gerade ein Beitrag zur optimalen Erziehung.

Sollte ein Gast unsere Mädels an der Bar oder im Service anzumachen versuchen oder sich, wie geschehen, über den Lärm von Bettys Kindern beschweren, durfte er gehen, ohne zu zahlen, aber mit lebenslangem Lokalverbot. Der Job war zu stressig, um auch noch meuternde Idioten zu ertragen.

Das alles bedeutete nicht, dass wir unsere Gäste im Cookys nicht wertschätzen. Es wäre ein gewaltiger Irrtum, dies anzunehmen. Es gab für uns nichts Wichtigeres als einen zufriedenen Gast. Wir begannen um 13:00 Uhr und arbeiteten bis spät in die Nacht nur für ein Ziel: jeder Teller, der die Küche verließ, musste der beste unseres bisherigen Lebens sein. Kochen ist wie Fußball: ohne Leidenschaft gewinnt man nichts. Wir waren Liebende, und wir wollten geliebt werden.

Die Auswahl meiner Köche im Vorfeld der Eröffnung gestaltete sich langwierig und schwierig. Es gab sicher über eine Million Menschen weltweit, die Fett erhitzen konnten, um darin Fisch, Fleisch oder andere Lebensmittel umzubringen. Ich aber wünschte mir Köche mit Herz und Persönlichkeit. Mit meiner Truppe war ich sehr zufrieden, und sie mit mir wohl auch. Seit Eröffnung des Restaurants 1980 standen die gleichen Leute an meiner Seite.

Den Fisch machte wie gesagt Lupo. Der Lange hatte bereits auf seiner ersten Stelle, in Marseille, in einem reinen Fischlokal gearbeitet. Dabei war besonders wichtig, dass er eine große Ehrfurcht vor den Fischen hatte. Niemals hätte er Fischfarce für ein Gericht vorgeschlagen, niemals hätte er Austern gratiniert oder ähnlich abenteuerliche Dinge, mit denen uns seit einigen Jahren die »Nouvelle Cuisine« ärgerte. Jean Pierre war ein absoluter Purist. Frische Ware und einfache, sanfte Zubereitung waren sein Credo. Genau deshalb war er den Großhändlern gegenüber ein so unerbittlicher Knochen. Wenn diese versuchten, ihm einen Fisch mit trüben Augen und üblem Geruch hinter den Kiemen zu verkaufen, konnte er wirklich böse werden. Nur allerbeste, absolut frische Ware durfte bei uns abgesetzt werden. Lupo bestand sogar darauf, dass die Hummer aus einer bestimmten Bucht in der Bretagne stammten. Dort herrsche eine besonders günstige Strömung, was die Muskeln der Tiere besonders gut trainiere. Das war eindeutig übertrieben, aber auf seinem Posten bestimmte er die Regeln.

Und dann kam der Fisch auch genau so frisch auf den Tisch unserer Gäste – ohne die alles beerdigenden Saucen. Sanft im Ganzen geschmort, den Bauch mit Kräutern gefüllt, in der Folie oder im Salzteig gegart, mit etwas Olivenöl abgeschmeckt, waren Lupos Gerichte eine Liebeserklärung an das Meer und seine Geschöpfe. Für den Geschmack brach er auch mit dem Gesetz. Hummer müssen in Deutschland in kochendem Wasser getötet werden. Erst dann werden die Schwänze ausgebrochen und mit etwas aromatisierter Butter serviert. Lupo schnappte sich das lebende Tier, stach mit dem großen Küchenmesser hinter den Kopf des Hummers und zog das scharfe Messer durch den Leib des Tieres. Diese Methode tötete das Tier ebenso schnell und zuverlässig, machte aber das herrliche Schwanzfleisch unter dem Grill nicht zäh.

Lupos Leidenschaft für Frauen sorgte zwar manchmal für helle Aufregung im Lokal, aber das wollte ich ihm nicht übel nehmen, ich fand nur, er hätte mir in meinem eigenen Notstand manchmal kollegial aushelfen können.

Das Gemüse besorgte Natalie, genannt Nat. Sie denken, eine Frau habe es schwer in einer von Männern dominierten Gruppe? No, Sir, Nat war cool und souverän. Sie trug die Nummer fünf (wir alle trugen auch beim Kochen im Restaurant unsere Fußballtrikots) und war im Spiel wie in der Küche der Ausputzer. Wenn die Beilagen stimmen, läuft die Küche, selbst wenn Fleisch oder Fisch einmal nur fünfundneunzig Prozent Leistung bringen. Die »Nouvelle Cuisine« machte auch Nat das Leben schwer. Alle wollten plötzlich die Gemüse nur noch kurz blanchiert, ohne Fett und nahezu ungewürzt.

Diese Methode lehnte Natalie rundweg ab, und genau deshalb hatte ich sie auch eingestellt. Nat war einfach genial. Sie kannte jedes Kraut, jeden Salat und jedes noch so abseitige Gemüse. Das Wichtigste aber, sie hatte ein Gespür für Komposition. Wenn am Morgen oder in der Nacht diskutiert wurde, wie die Karte sich ändern sollte, was die Marktlage hergab oder was wir kreativ verändern könnten, hörte Nat nur konzentriert zu.

Sie schwieg, und wir vermieden es, sie in unsere Diskussionen einzubeziehen. Das würde nur ihre Konzentration stören. Für uns alle war eins sicher: unsere Nat würde das optimale Gemüse und das richtige Kartoffel- oder Nudelgericht zu den neuen Ideen beisteuern. Dabei war sie sehr häufig im guten Sinne traditionell, manchmal aber auch atemberaubend wagemutig.

Niemand von uns anderen Köchen wäre auf die Idee gekommen, Nat mehr zu helfen als den männlichen Köchen, sie für irgendetwas in Schutz zu nehmen oder ihr zu helfen, schwere Dinge zu tragen. Nat war eine von uns. Tough und teuflisch belastbar und nebenbei noch einer der besten Abräumer in der bunten Liga. Womit wir wieder bei den Regeln wären. Keiner konnte in das Küchenteam eintreten, der nicht ein Herz für Fußball hatte und bereit war, unsere Mannschaft »Guerilla Kochthosen« jeden Sonntag zu unterstützen.

Der Mann, der ob seiner Nationalität niemals unsere Küche hätte schmücken dürfen, war Piet van Loo, genannt Cruyff, nach dem arrogantesten Fußballer seiner Zeit. Unser Cruyff war in erster Linie Knipser und erst dann Koch. Gott sei Dank merkte man von dieser Reihenfolge in der Küche nichts. Er hatte natürlich nicht in Holland gelernt, was sollte er da auch kulinarisch lernen, sondern auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Das hatte ihm gut getan, er war selbst in stürmischer See ruhig und bedacht. Aus seiner stoischen Ruhe brachten ihn allenfalls Gäste, die ihre Portionen nicht aufaßen. Die Reste auf dem Teller mussten dann geschickt vom Service an Piet vorbei zur Spülecke in den Nebenraum gebracht werden.

Wenn Cruyff ein Lammcarrée servierte, wenn er einen Schweinebraten in Bier briet oder eine Kalbsleber sautierte, konnte man sicher sein, die allerbeste Qualität zu erhalten. Cruyff fand jedoch, dass wir, wenn die Tiere schon extra für uns starben, auch die verdammte Pflicht hatten, alles aufzuessen und uns nicht mit fadenscheinigen Argumenten davonzustehlen. Er meinte das verdammt ernst und konnte echt zornig werden, wenn ein Gast gegen diese Regel verstieß.

Selbst bei uns, seinen Kollegen, wurde er dann fuchsteufelswild. Inzwischen stopften wir uns beim Personalessen lieber alles bis zum letzten Bissen rein, auch wenn uns fast schlecht wurde, bevor wir es uns mit dem wilden Holländer verdarben.

Das genaue Gegenteil vom sportlich-hageren Holländer war Jonas Berthold, genannt Sweety, unser Patissier. Der gebürtige Bayer war ein Lämmchen durch und durch. Nie wurde Jonas laut. Sein Mund diente eher der Aufnahme von Dingen als dem Absondern von Worten.

Er aß den ganzen Tag. Klar, die Fische, das Fleisch, alles schmeckte ihm, aber was er wirklich brauchte, war jede Stunde einen ordentlichen Kalorienschock, und so sah er auch aus. Er war dick, nein, er war fett, weshalb er aus allen Küchen zuvor rausgeflogen war. Die Küchenleute mögen keine dicken Köche, das werfe ein schlechtes Bild auf den Berufsstand.

Ich mochte keine bösen Menschen und keine schlechten Köche. Beides war Sweety nicht. Er war der sanfteste Mensch, den ich kannte. Die Patisserie hatte er nicht im Beruf gelernt. Auf jeder neuen Stelle hatte man ihn sogleich an die Fritteuse gestellt oder ihn fettes, schweres Schweinefleisch zubereiten lassen. Keiner hatte ihn zu Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses gefragt, was er eigentlich selbst wollte, und schweigsam wie Sweety nun einmal war, hatte er nie etwas über seine eigentliche Leidenschaft verlauten lassen. Schon mit drei Jahren hatte er seiner niederbayrischen Großmutter beim Rühren von Mürbeteig und beim Auswalken von hauchdünnem Strudelteig zugeschaut. Sie buk für eine Konditorei im selben Haus und besserte damit die schmale Haushaltskasse auf. Bald schon half der kleine Jonas der Oma täglich. Er hatte keine Freunde und war ein isoliertes Kind. Nur beim Essen der selbst gebackenen Spezereien zauberte der süße Genuss ein Lächeln auf seine Lippen. Jonas war der Zunft verfallen. Nachdem die Oma zu schwach geworden war, hatte der Enkel die Knethaken übernommen.

Über die Jahre hatte er seine Leidenschaft perfektioniert. Zunächst schoss er dabei über das Ziel hinaus und erfand bizarre Süßspeisen-Gebilde, die eher ins Museum denn in ein Restaurant gehörten. So war das wohl bei Autodidakten. Sie wollten der Welt alles zeigen. Dann aber, als er sich seiner Kunst sicher war, fand er zurück zu den einfachen Wonnen und wurde der beste Süßspeisenzauberer weit und breit.

Ich liebte Sweety über alles. Und Sweety liebte mich, denn ich war der Erste, der ihn sein Talent ausleben ließ. Dennoch gab es bei seiner Einstellung ein Problem: Unsere Regeln verlangten die Mitgliedschaft bei Guerilla Kochthosen!

Die Regel durfte nicht verletzt werden. Aber als Kapitän konnte ich sie kreativ auslegen und machte Sweety kurzerhand zum Zeugwart und Trainerassistenten. Mit der Zeit wurde er sogar ein ganz brauchbarer Mann. Er sorgte beim Fußball für unser leibliches Wohl, brachte die schmutzigen Trikots anderentags in die Reinigung und legte jedem Koch ein frisches Sporthemd pro Tag auf seinen Posten. Die Regeln und Begriffe des Fußballs lernte er zwangsweise auch noch, denn Unkenntnis der Regeln kam einen teuer zu stehen, und Atif kassierte unbarmherzig.

Und was machte Cooky? Ich sah nach dem Rechten und machte ab und zu die Saucen, rief die Tische auf, kontrollierte, schmeckte ab, lobte und rügte, rannte mal zu einem lieben Gast und kümmerte mich um meinen Stammtisch. Die offizielle Speisekarte war für meine Freunde nicht relevant. Ich servierte ihnen so etwas wie ein Personalessen. Keine Gerichte, die à point gemacht werden mussten, sondern Aufläufe, die stundenlang auf ihren Verzehr warten konnten und dabei stündlich besser schmeckten.

Nachdem Sweety die zehn Mark widerstrebend ins Porzellanschiff eingezahlt hatte, liefen jetzt, gegen 19:00 Uhr, die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es herrschte fröhlicher Stress. Atif arrangierte gerade die Tische für den abendlichen Ansturm. Das Stühle- und Tischerücken machte einen Höllenlärm. Atifs markante, laute Stimme und sein Roberto-Blanco-Lachen sorgten dafür, dass auch alle Köche versuchten, ihre lautesten Arbeiten in diese Zeit des Tages zu verlegen. Ein Unbeteiligter hätte meinen können, das Restaurant sei in Auflösung begriffen.

Ich saß derweil mit Algül, einer unserer Spülfrauen, am Stammtisch. Sie hatte große familiäre Probleme, und wir alle versuchten, sie in ihrem Aufbegehren gegen ihre totalitäre Familie zu unterstützen.

»Algül, ich hab eine Wohnung für euch gefunden. Sie liegt in der Nähe der Schule deiner Kinder, und auch ins Restaurant ist es nicht so weit. Aber die Sache mit deiner Familie kann ich nicht für dich regeln. Wenn du Hilfe brauchst oder sie dich unter Druck setzen, sind wir da, ist doch klar. Aber die Entscheidung, ob du dich trennen willst oder nicht, ist deine eigene Sache.«

»Ich weiß, Cooky. Aber ich habe solche Angst, dass er meine Kinder nicht gehen lässt.«

»Das geht im Zweifelsfalle über das Gericht, Algül. Wir sind hier nicht in Hinter-Anatolien, wo die Männer alles bestimmen und kein Gesetz dich schützt.«

»Du kennst türkische Familien nicht«, sagte sie traurig.

»Ich kenn nicht mal die deutsche Familie, Algül.«

Das Kapitel Familie war bei mir nicht eben toll besetzt. Mittlerweile kam ich zwar mit meiner Mutter klar, sie arbeitete sogar tageweise hier im Restaurant, aber die frühen Jahre meines Lebens waren nicht so verlaufen, wie man sich seine Kindheit wünscht. Alle fanden Frau Krüger Klasse, weil sie so gar nicht wie eine Mutter auftrat. Immer lustig, laut und gut gelaunt, dazu noch eine hervorragende Köchin, verstanden die wenigsten mein Problem mit ihr. Ich aber hätte lieber eine Mutter als eine gute Freundin gehabt. Eine Mutter, die mich lieb hält und tröstet, selbst wenn ich es nicht verdient hatte. Aber auch eine Mutter, für die man sich manchmal vor den Freunden schämen musste, richtig peinlich eben. Ich hätte mir eine Mutter gewünscht, wie eine richtige Mutter nun einmal zu sein hatte: lieb und Scheiße zugleich. Algül war zum Bewerbungsgespräch im Cookys mit Kopftuch erschienen. Ich wollte ihr den Job gerne geben, bestand aber darauf, dass sie das Kopftuch abnahm. Das klang vielleicht mies, aber ich fand, es ging hier nicht um eine Pseudo-Religionsfreiheit, sondern um das alte Thema Unterdrückung, und da verstand ich nun einmal keinen Spaß.

Algül hatte erstaunlich ruhig reagiert.

»Gut, ich ziehe Tuch aus, sobald ich Lokal betrete.«

Das reichte mir zunächst. In der Folgezeit unterhielten wir uns oft. Ich war begierig, mehr über die türkische Küche zu erfahren, und fand in Algül eine hervorragende Kennerin. Wir sprachen auch über Politik und die Unterdrückung der Frauen in der türkischen Gesellschaft. Je mehr Algül in unserem Team akzeptiert wurde, je häufiger sie eingeladen wurde, an Feiern, Reisen oder Besäufnissen teilzunehmen (an denen sie natürlich niemals teilnehmen durfte), desto mehr wuchs ihr eigener Widerstand gegen ihr Zuhause. Irgendwann hat sie dann auch außerhalb des Restaurants ihr Kopftuch ausgezogen, und die Wellen des Fundamentalismus schlugen über ihr zusammen. Auf dem Höhepunkt der Krise hatte Algül reihum bei einem von uns übernachtet, da sie in ihrer kleinen Wohnung schlimmsten Repressionen der ausgetickten Großfamilie ausgesetzt war. Wir alle standen wie eine Wand hinter ihr, dafür waren wir schließlich da. Aber jetzt musste sie den letzten Rest des Weges in die Freiheit selbst gehen. Eine weitaus schwierigere Aufgabe, als jeden Abend achtzig Mäuler zu füttern.

»Algül, ich muss kochen, lass uns später nochmal reden.«

Ich hing noch meinen Gedanken an das Gespräch und an meine eigene Kindheit nach, als plötzlich die Tür des Aufzuges aufflog.

»Champagner für alle!«, schrie ein völlig aufgedrehter Willi.

»He, hast du etwa ein Bild verkauft?«, lachte Roberto Blanco alias Atif herzlich.

»Falsch rum, Libanon-Mann! Ihr zahlt den Champagner, und ich bin alle.«

Willi war gerne schon einmal ein wenig verwirrt, dafür war er schließlich Künstler, aber jetzt hatte er entweder ein Pillchen geschluckt, oder es war etwas Ernstes vorgefallen.

»Komm, Willi«, griff Betty in die Unterhaltung ein, »oute dich. Wo drückt der Schuh?«

»FAZ.«

Er schrie den Namen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, indem er jeden Buchstaben wie eine Säule in den Raum stellte.

»F! A! Z!«

»Endlich eingestellt, das rechte Blatt?«, fragte ich beiläufig.

»Na, das wär aber wohl schlecht, wo sie euch fast für den Nobelpreis ausgelobt haben. Wenn es den fürs Kochen überhaupt gibt.«

Er zog einen Zeitungsartikel aus einem unter den Arm geklemmten Schnellhefter und hielt ihn wie eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen in die Luft.

»Jetzt wird die Luft dünn, Cooky. Jetzt machen sie dich zum neuen Guru der Küche.«

»Gib schon her«, knurrte ich und versuchte mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Willi überreichte mir feierlich den Zweispalter mit Bild. An Artikeln über das Phänomen Cookys hatte es schon bisher nicht gemangelt. Aber alle stammten aus der Feder von kleinen Provinzschreibern. Aber in Deutschlands wichtigster Tageszeitung erwähnt zu sein, war schon zum Feuchte-Hände-kriegen. Ich lehnte an einem der Küchentische, und die ganze Crew versammelte sich hinter mir.

»Lies laut, Cooky.« »Lass dich doch nicht noch bitten.« »Ich kündige, wenn du nicht sofort anfängst«, schrien die Kollegen wild durcheinander.

Plötzlich schoss eine Hand blitzschnell aus der Menge der mich umgebenden Körper hervor und entriss mir mit einer geschickten Drehung den Artikel, ohne das wichtige Dokument zu beschädigen.

»He!«, schrie ich und wollte wütend werden.

»Halts Maul, Cooky. Ich les jetzt vor. Atif, dreh mal die verdammte Negermusik leiser, hier versteht man ja sein eigenes Wort nicht mehr.«

Betty, die Attentäterin, konnte sehr resolut werden.

»Die Überschrift lautet«, begann sie:

»Eine kulinarische Perle in der Provinz

Auf der Suche nach kulinarischer Spitzenleistung befanden wir uns am vergangenen Samstag in Aachen, dem äußersten Westen unserer Republik. Hier, wo bisher nur Hausmannskost der alten Art, belgische Pommes frites oder holländischer Matjes vermutet werden durften, ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren Deutschlands kreativster Gourmettempel entstanden. Fernab der hektischen Betriebsamkeit bundesrepublikanischer Metropolen kocht sich hier eine wilde und im besten Sinne unberechenbare Crew in die Herzen ihrer Gäste. Dabei hat das »Cookys«, so der ebenso ungewöhnliche Name, rein äußerlich absolut nichts mit den übrigen Spitzenrestaurants des Landes gemein. Es ist in des Wortes erster Bedeutung nicht einmal ein Spitzenrestaurant. Der Verzicht auf alles Blendwerk fängt bei der Einrichtung an und hört bei der unkonventionellen, dabei stets herzlichen und äußerst kompetenten Bedienung noch lange nicht auf.«

»Jaaaa!«

Dieser tiefe, befriedigte Seufzer aus dem Inneren einer Hundert-Kilo-Maschine stammte von Atif.

»Schnauze, Atif, lies weiter, Betty!«, drängte Cruyff.

Ihm schien die Stelle mit dem holländischen Matjes nicht besonders geschmeckt zu haben.

»O.K., Leute, bitte Ruhe, ich lese weiter.«

»Die Speisekarte ist in gut verständlicher Sprache geschrieben, was wir in der Top-Gastronomie schon seit geraumer Zeit vermissen.

Sie beginnt mit einer waghalsigen ›Cookys Top Five‹-Liste, auf der die momentanen Lieblingsgerichte des Patrons zu finden sind.

Wo in aller Welt findet man Lasagne vom Thunfisch neben Wiener Schnitzel mit Florentiner Erbsen und Würfelkartoffeln.

Wo darf zartester Steinbutt in Salzteig neben Leberknödeln mit Kraut stehen. Und welcher Gastronom von Rang traut sich überhaupt noch, ein einfaches Brathuhn auf die Karte zu setzen.

Dieser Wahnsinn muss Methode haben, und diese Methode sei hier kurz vorgestellt. Der Patron Gert Krüger, den alle nur Cooky nennen, ist Autodidakt. Sein Werdegang ist weitestgehend unbekannt, man hört nur, dass er vor dem Cookys im Alleingang eine Art Imbissbude in der Innenstadt geleitet hat. Dieser Grill gilt in der Region inzwischen als legendär. Krüger hatte die Arbeiterkneipe übernommen und zunächst alle Speisen auf der Karte belassen. Er änderte allerdings die Zubereitungen und machte durch ein revolutionäres Bezahlsystem erstmals auf sich aufmerksam.

Krüger scheint einer inneren Stimme zu lauschen. Sie flüstert ihm zu: Liebe deine Produkte! Liebe deine Gäste! Sei du selbst!

Gert Krüger folgt ganz offenbar seinem ureigenen Weg, und wir Gourmets können uns glücklich schätzen, ihn einen Teil dieses Weges begleiten zu können.

Er steht mit seiner jungen und ebenso fanatischen Küchencrew mitten im Restaurant, keine schützenden Mauern, keine Geheimnisse umgeben ihn.

So ehrlich wie die Speisekarte ist alles in diesem außergewöhnlichen Haus. Dabei scheint der Chef gar nicht der Chef zu sein. Er steht wie die übrigen im Fußballtrikot (!) und kurzen Kochhosen hinter dem Herd.

Der Rest von Krügers Brigade ist ebenso großartig wie der Chef selbst. Keiner von ihnen brauchte wohl die ordnende Hand des Cooky. Dennoch spürt man in jeder Geschmacksnuance, in jedem Tischarrangement, in allen Details ein schwer zu erklärendes System. Wir tun uns schwer mit der Aussprache dieses oft missbrauchten Wortes aus den 70er Jahren, aber dieses Restaurant hat ihn, den Spirit.

Über den Genuss des außerhalb der Karte angebotenen Menues möchte ich mich an dieser Stelle ausschweigen. Zu großartig war das Geschmackserlebnis, als dass man seinen Zauber durch eine simple Niederschrift zerstören sollte. Stattdessen empfehlen wir Ihnen: Suchen und besuchen Sie das Cookys. Sie sind noch nirgendwo so gut schlecht behandelt worden. Aber beeilen Sie sich, schon heute ist die Wartezeit auf einen freien Tisch geradezu unverschämt lang, und bei aller Weltoffenheit des ›Systems Cooky‹, ein Gericht brät die Mannschaft nie und für niemanden: Extrawürste.«

Keiner sprach. Was sollte man dazu auch sagen. Ein Schwadroneur war offenbar übergeschnappt und hetzte uns nun das abgehobene Gourmetvolk auf den Hals. Wer wollte solche Lobhudeleien schon über sich hören, aber verdammt nochmal: Jaaaaaaa! Wahnsinn!!! Wir waren ganz oben angekommen!!!

Nach einem ersten Moment der Stille brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Alle umarmten sich und hüpften wie irre hin und her. Nur Sweety und ich standen stock-steif auf unseren Plätzen.

»Cooky, Cooky, wir sind die Größten!«, rief Lupo.

»Lupo, ich hab’s dir heute schon mal gesagt, wenn du den Fisch vermasselst, häng ich dich morgen in den Rhein.«

»He, Cooky, sei doch mal locker und freu dich mit uns«, blieb der Franzose am Ball.

»Ich freu mich ja«, sagte ich wenig überzeugend und verzog mich an meinen Platz.

Jetzt hatten wir noch mehr Druck. War schon toll, so eine Lobeshymne, aber irgendwie doch auch belastend. Ich hatte meine Probleme mit der Euphorie. Auf dem Gipfel empfanden die meisten Menschen Freude, mir wurde dort einfach nur kalt.

Plötzlich stand Sweety neben mir, stupste mich an und reichte mir ein Glas Champagner.

»Komm, Cooky, einmal freuen wir uns, und dann kochen wir wieder«, sagte er ganz leise mit seiner hellen Stimme.

Ich nahm das Glas, prostete ihm zu, trank einen kräftigen Schluck und begann zu lächeln.

»Wo hast du den denn her?«

»Dreh dich mal zur Theke um.«

Dort stand Betty, schaute mich an und prostete mir zu.

»Dom Perignon ist doch nur für Feiertage«, sagte ich noch, bevor ich selbst losprustete. Die Freude brach sich doch noch ihren Weg. Ich bekam mich kaum noch ein vor Lachen. Als ich mich halbwegs wieder gefasst hatte, stellte ich das leere Glas zur Seite, packte mir den dicken Sweety und gab ihm den dicksten Kuss, den ich je einem Mann gegeben hatte. Er wurde puterrot und ging sofort wieder in seine Ecke, wo er mit intensivem Apfelschälen begann.

»Alle mal herhören«, rief ich in den Lärm hinein, »heute Nacht ist Bambule. Wir treiben mindestens eine Sau durchs Dorf, und die Rechnung geht an das Cookys! Aber wer jetzt nicht in sechzig Sekunden an seinem Platz steht, dem wird es schlecht ergehen!«

So wurde die Feier erst einmal unterbrochen. Wir waren ganz schön in Verzug geraten. In vierzig Minuten würden wir den ersten Aufzug laufen lassen.

Es war wie jeden Abend zuvor. Der Aufzug spuckte Ladung um Ladung auf die Etage, und innerhalb von zwanzig Minuten war die Bude knallvoll. Es war ziemlich laut, und Rauch hing in der Luft, obwohl wir schon allein wegen der exponierten Lage der Küche eine mächtige Abzugsmaschinerie im Hintergrund laufen hatten. Ich selbst rauchte schon sieben Jahre nicht mehr und hatte wohl deshalb kurz über ein Rauchverbot im Restaurant nachgedacht. In der vorwurfsvoll-militanten Ecke der Gesundheitsapostel wollte ich mich aber nicht sehen, daher hatte ich mich dagegen entschieden. Dennoch setzte mir der blaue Dunst mehr und mehr zu.

Die Küchenmannschaft stand noch relaxed beisammen und betrachtete gespannt den Aufzug. Die Türe öffnete sich, eine neue Fuhre mit Gästen erreichte das Restaurant.

»Zwei Menues, ein Fisch, ein Lamm«, rief Cruyff als Erster.

»Nee, alle à la carte«, wettete Nat dagegen, »außerdem ein vegetarischer Sonderwunsch für die Alte im bunten Kleidchen.«

»Hättest du wohl gerne«, hielt ich dagegen. Ich wusste, dass Nat schon lange dafür plädierte, ein vegetarisches Gericht auf Cookys Top Five zu setzen. Aber warum hieß die Karte dann Cookys Top Five? Meine Entscheidung! Außerdem erfüllten wir immer gerne alle Wünsche unserer Gäste, wenn die nötigen Zutaten griffbereit waren. Das brachte schließlich etwas Abwechslung in unser trübes Leben. Wir mochten Gäste, die sich gegen unser Diktat wehrten. Aber wahrscheinlich wirkten wir derart bedrohlich in unserer Fußball-Kampfausrüstung mit den dicken Küchenstiefeln und den weißen Schürzen, dass sich kaum einer der Gäste zu einer solchen Unverschämtheit hinreißen ließ.

»Fünfer?«, schlug Nat mir den Wetteinsatz vor.

Ich schlug ein, und Sweety im Hintergrund notierte den Tipp auf einer Tafel. Wir wetteten die ganze Zeit auf irgendetwas, dabei war die Disziplin »Die zu erwartende Bestellung der Gäste« mein persönliches Spezialgebiet. Sweety hatte am Ende des Abends mindestens noch dreißig Minuten Sonderschicht zu fahren. Er addierte, subtrahierte und schrieb an, denn ausgezahlt wurde nur einmal pro Woche. Als Ausgleich für diese penible Arbeit übernahmen wir anderen großzügig Sweetys Putzdienst, er war eh zu lahm.

Langsam kochten wir los. Die Gäste im Saal ließen sich grob in zwei Kategorien einteilen. Die neuen Gäste, die das Cookys empfohlen bekamen, hatten meist ausreichend Geld und waren es gewohnt, auswärts zu essen. Sie bestellten in aller Regel das große Menue. In Anlehnung an die Enoteca Fisiori, in der ich gelernt hatte, stellten wir jede Woche ein neues Menue zusammen. Manchmal war alles darin französischer Herkunft, manchmal italienisch, manchmal spielte Fisch die Hauptrolle, und manchmal war die Komposition einfach Freestyle. Immer aber war es die höchstmögliche Qualität zu angemessen hohem Preis. Das Menue kostete einhundert Mark, nicht wenig, aber wir hatten keine Probleme bei der Durchsetzung des Preises.

In der zweiten Kategorie befanden sich die alten Stammgäste meiner erste Bude, des Innenstadtgrills, sowie Leute aus der Nachbarschaft. Damals hatte ich ordentlich Werbung für mein neues Restaurant gemacht, und die meisten alten Stammgäste waren mir trotz der jetzt ungünstigeren Lage des Restaurants gefolgt. Obwohl nicht ganz mein persönlicher Geschmack, waren mir die Leute ans Herz gewachsen. Für sie allein hatte ich Cookys Top Five entwickelt. Die Gerichte waren zumeist eher bodenständig, in jedem Falle aber gnädig kalkuliert. Mit Liebe gemacht wurden auch diese, denn es handelte sich tatsächlich um meine jeweils aktuellen Lieblingsgerichte. Die Zusammenstellung auf dieser Karte hatte nicht nur den FAZ-Fuzzi gewundert, sie wunderte mich selbst am meisten. Aber ich hatte mich nun einmal entschieden zu tun, was ich wollte, und warum sollte ich bei vollem Laden etwas am Konzept ändern?