Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros del K.O.

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Spanisch

En el campamento de los yanquis se ha producido un tiroteo

A Dionisio Romero le han acribillado a balazos en este poblado de infraviviendas a las afueras de Madrid. Todos los vecinos saben que la cosa no va a acabar así, que en ese lugar la sangre se lava con más sangre. Y lo primero que se encuentra Javier Valenzuela al llegar al lugar de los hechos es a un chaval de 14 años que busca un cigarrillo para liarse un canuto y que palmea por bulerías. A partir de ese encuentro, el periodista reconstruye las formas de vida en el campamento de los yanquis, escenario de una de estas crónicas.

Las condiciones sociales que imperaban en las periferias urbanas a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta se convirtieron en el caldo de cultivo de una juventud temeraria y sin límites. Muchos jóvenes encontraron en la transgresión social y en el bandolerismo desesperado la única salida a su situación. A este cóctel se sumó la heroína, una verdadera pandemia en aquellos años, lo que degeneró en una ola de inseguridad ciudadana y de pánico social. Muchos de aquellos jóvenes acabaron en la cárcel de Carabanchel, donde también se desarrollan algunas de estas crónicas, que se publicaron en El País durante los años ochenta y que exploran aquel periodo a través del diálogo cara a cara con sus protagonistas. El libro cuenta con prólogo de Amanda Cuesta, comisaria de la exposición Quinquis de los ochenta.

Con estas crónicas, descúbren una pagina oscura de la historia española

CRÍTICAS

- "Lo que distingue a estos artículos de los millones y millones que pueden circular hoy, lo dice el propio Valenzuela, es precisamente su sempiterna presencia en el lugar de los hechos. Su calidad de auténtico testigo. Nada se cuenta de oídas, y nada se cuenta sin sentimiento." - Silvia Hernando, InfoLibre

- "Hubo entonces un periodismo que fue vanguardia social, que le puso cara a un país que sus propios ciudadanos desconocían tras cuarenta años de telediarios franquistas, y que representó y lideró los anhelos de una sociedad ilusionada.(...) Estas crónicas son un fiel relato y retrato de lo más parecido que ha tenido España a “aquellos años maravillosos” - Antonio García Maldonado, El puercoespín

- "Con la publicación de Crónicas Quinquis, Libros del K.O. y Javier Valenzuela ofrecen un gran ejemplo narrativo de periodismo de sucesos, un ejemplo del periodismo de buena pluma, del periodismo que nace de la atenta y cercana observación." - Anna Maria Iglesia, Culturamas

EL AUTOR

Javier Valenzuela se crio en la sede de un diario granadino, sito en la calle Oficios, del que su padrino era director y su padre reportero. Comenzó a publicar en la revista libertaria Ajoblanco y en Diario de Valencia y en 1983 se incorporó como cronista de sucesos a la redacción madrileña de El País. Ha trabajado en ese periódico treinta años y allí ha sido corresponsal permanente en Beirut, Rabat, París y Washington, y director adjunto. Ahora Valenzuela es director de tintaLibre, mensual dedicado a la crónica y el reportaje, y autor del blog Crónica Negra. Sigue pensando que el periodismo es un oficio, uno de los mejores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CRÓNICAS QUINQUIS

Javier Valenzuela

primera edición: mayo de 2013

Copyright: © Javier Valenzuela, 2013

© Libros del K.O., S.L.L., 2013

C/ Príncipe de Vergara 261

28016 Madrid

www.librosdelko.com

isbn: 978-84-941245-4-9

depósito legal: M-11455-2013

código bic: dnj

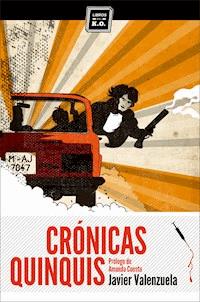

ilustración de portada: Gustavo Hermoso

diseño de colección: Carlos Úbeda

diseño de portada: Artur Galocha

corrección: Laura Gastaldi Halperín

PRÓLOGO Los quinquis del barrio Por Amanda Cuesta

La España desarrollista tiene su capítulo más negro en los problemas de déficit de vivienda derivados de la llegada masiva a las ciudades de inmigrantes procedentes del medio rural a partir de la década de los cincuenta.

Las consecuencias directas de la desidia de los grandes propietarios y la lenta mecanización del campo fueron el hambre y la miseria de los jornaleros. Por eso muchos de ellos vieron en el trabajo en las fábricas, la industria pesada, la construcción, el sector del turismo o las grandes obras públicas la única posibilidad de llegar a tener una vida digna. Así se explica el éxodo del campo a las zonas en desarrollo del norte, el centro y el levante peninsulares.

Madrid, Barcelona y Bilbao eran algunos de los destinos preferidos. En estas y otras ciudades españolas, las periferias crecieron con una rapidez vertiginosa. La provincia de Madrid, por ejemplo, pasó de los 1 823 418 habitantes en 1950 a los 4 686 895 en 1980.

Las respuestas más emblemáticas del franquismo frente a esta situación, impulsadas desde la Obra Sindical del Hogar, fueron los Planes de Urgencia Social y los UVA. La intención de estos planes era absorber el mayor número de habitantes de barracones en el mínimo tiempo posible y al coste más bajo. El resultado fue un urbanismo de pésima calidad y unos barrios aislados y mal comunicados que además carecían de los servicios más básicos. Lejos de resolver los problemas sociales derivados de la inmigración masiva y el desarraigo, lo único que hicieron estas soluciones urbanísticas fue trasladarlos a la periferia y maquillarlos bajo lo que acabó recibiendo la denominación popular de barraquismo vertical.

La depresión económica fue especialmente larga en nuestro país. Se podría decir que comenzó con la crisis del petróleo de 1974 y que continuó hasta la reconversión industrial, las deslocalizaciones y los planes de conversión europea, que llegaron finalmente en 1986. Así pues, la economía española no comenzó a restablecerse hasta bien entrada la década de los ochenta.

Sin duda, mucha gente sufrió la dureza de perder el empleo, pero el paro afectó a los jóvenes más que a cualquier otro colectivo. Durante aquellos años, cerca del 60 por ciento de los parados era menor de veinticinco años y buscaba su primer trabajo. En 1983 la cifra de parados rondaba los 2 200 000 y la cobertura del paro solo llegaba a un 27 por ciento. Cabe destacar la casi nula preparación de determinados sectores de la juventud de la época, que había sufrido un déficit de escolarización evidente a causa de la gran carencia de plazas en el sistema público, especialmente en los barrios de nueva creación, y del pésimo nivel de la formación profesional.

Con la relajación de la represión ideológica y moral del nacionalcatolicismo, y con el aperturismo y la modernización introducidos por la transición democrática, en España comenzaron a popularizarse las nuevas formas de ocio de la cultura juvenil. Los chicos y las chicas de clase media de finales de los setenta, como los de hoy en día, iban a ligar a la discoteca, mataban el tiempo en los salones recreativos jugando al futbolín y a los arcades, se drogaban y se magreaban en los asientos traseros del coche y consumían los productos específicamente diseñados para ellos por la industria del entretenimiento. La música, la ropa, el cine, los cómics, la televisión, los refrescos, las zapatillas deportivas de marca... Había ya un gran mercado de productos exclusivamente enfocados a los más jóvenes. Pero de todo eso hubo también una versión trash, mucho más sumergida, fruto del choque entre este nuevo consumismo y una realidad que pesaba como una losa sobre determinados estratos de la sociedad, sometidos a las carencias más básicas.

Los modelos de comportamiento experimentaron una transformación radical y, en la vanguardia de los movimientos juveniles, la transgresión de la convención social y la actitud antisistema pasaron a ser estandartes de la libertad y vías de escape ante la falta de horizontes. En todas las manifestaciones culturales encontramos un reflejo de este espíritu. Sirva de ejemplo una de las canciones de La Banda Trapera del Río: «Soy un tío molante, soy un menda canelo, aunque alguna vez me echen el guante y me lleven pal talego... Soy curriqui de barrio, soy amigo del obrero, soy enemigo del sistema y le pienso pegar fuego... Les voy a robar su dinero, para comprar más gasolina y seguir prendiendo fuego...».

En el juego iniciático adolescente, el límite de la transgresión se estiró muchísimo durante aquellos años, hasta cobrar un cariz bastante salvaje: fumarse un porro, robar un coche, pegar un tirón, pincharse o cometer una violación en grupo. En su ingenuidad infantil, realmente creían ser los más listos y valientes, convencidos de que la vida de bandolero era una alternativa real al paro, a los salarios bajos y a todas las situaciones abusivas de las cuales eran víctimas. Lo que venía después no era más que una concatenación de hechos que se repetían con mucha frecuencia, marcando cruelmente las biografías de muchos de ellos.

A pesar del retrato amable que algunas canciones y películas ofrecían de estos delincuentes, lo cierto es que sus delitos eran especialmente violentos. Parece que en nuestro imaginario popular pervive una simpatía muy arraigada hacia la figura del pícaro, el héroe popular, encarnado ya en personajes literarios como el Lazarillo. Sin embargo, el fenómeno de la delincuencia juvenil de finales de los años setenta tenía atemorizados tanto a los policías como al ciudadano corriente. Parecían locos, atacaban como si se estuviesen vengando de algo y no dudaban a la hora de disparar, de pegar una cuchillada o de conducir con una temeridad inusitada.

A la mala situación económica que atravesaba el país se sumaba un fenómeno totalmente nuevo. Muchos de estos delincuentes eran drogadictos y robaban en pleno mono para obtener la dosis que necesitaban consumir a diario. Así se creó el estilo de vida yonqui, consistente en robar y en gastarse todo el botín en interminables orgías narcóticas. La heroína fue una verdadera pandemia.

En lo que se refiere a las carreras delictivas, el sistema judicial no había articulado ningún protocolo que ofreciese una salida de verdad al círculo vicioso en el que iban cayendo. Hasta los dieciséis años la justicia no sabía qué hacer con ellos. A los dieciséis años comenzaba la edad penal, y a partir de este momento la acumulación de causas pendientes o de delitos de sangre, las ruinas, como se llamaba en argot carcelario a los homicidios, hacían de muchos jóvenes quinquis carne de presidio.

El primer ingreso en prisión era, como explican muchos, una cruel lección de realidad, pasando de la impunidad anterior, del placer de vivir una aventura intensa, a la más dura de las represiones y privaciones. La prisión de aquellos tiempos era un lugar absolutamente inhóspito, con una gran conflictividad que en muchas ocasiones desembocaba en situaciones de violencia límite, en las oleadas sucesivas de motines que se produjeron desde mediados de los años setenta hasta mediados de los ochenta. A las ya de por sí escasas condiciones de habitabilidad, resultado de la obsolescencia de la mayoría de instalaciones, cabía sumar la superpoblación y la escasez de recursos.

Si bien muchos tomaban la decisión, después de la primera experiencia en prisión, de buscar un trabajo honrado con el que rehacer su vida, debido a sus antecedentes, las causas pendientes o la adicción a las drogas, acababan volviendo una y otra vez.

El mito que se erigió en torno a estos jóvenes quinquis exudaba erotismo, libertad, rebeldía e inconformismo. Una intensidad efímera que culminó con un elenco de cadáveres exquisitos y precoces, cuya máxima facultad fue la de revelar la realidad inconsciente de la sociedad que los había creado, en concreto los aspectos no verbalizados de sus angustias, sus miedos y sus deseos más ocultos.

La prensa, el cine, la música o los cómics de la época se retroalimentaron para dar lugar a un icono, tan poderoso como sobreexplotado, que sigue hoy desatando una gran fascinación. Por contra, las crónicas que escribió el periodista Javier Valenzuela para el diario El País durante la primera mitad de los años ochenta, alejadas de estereotipos y de los excesos sensacionalistas en que incurrieron algunos medios, constituyen hoy un documento excepcional para aproximarse a la versión más cruda del fenómeno.

Texto publicado originariamente en el catálogo de la exposición «Quinquis de los 80. Cine, prensa y calle» (2009), adaptado para esta edición.

NADIE PONDRÁ FLORES EN SU TUMBA

Marcelino González, el Nani, el atracador buscado con más empeño por la policía valenciana, se esfuma misteriosamente cuando estaba a punto de ser detenido. Pedro Navarro, el amigo que le estaba acogiendo, confiesa espontáneamente en jefatura que él lo mató y que arrojó su cadáver al mar. El ovillo se enreda cuando el asesinato de un empresario se archiva sin ser esclarecido y aparece un grupo ultraderechista que colecciona fotografías de militantes de izquierda. Todo hace exactamente dos años.

Aquel martes 25 de noviembre de 1980, Marcelino González García había tocado fondo. Estaba solo, acorralado, lejos de Pepa y de las niñas, y necesitaba urgentemente un chute, un trallazo de heroína que galopara por su sangre hasta el cerebro y le aliviara el retortijón que lo consumía. Pero en su escondite del pueblo alicantino de El Campello no había nada con que alimentar la jeringa, y Marcelino ni tan siquiera podía salir a buscarlo. No podía hacer otra cosa que seguir sudando y temblando en la cama, apretándose el estómago con las manos entrelazadas, a la espera de que Pedro o Toni abrieran la puerta de la calle y dijeran: «Tranquilo, Nani. Aquí está».

Pedro y Toni eran viejos conocidos de Marcelino, y este tenía que agradecerles ahora el que le estuvieran dando refugio y droga después de su fuga del Hospital Provincial de Valencia, hacía justamente cinco semanas. Había sido ese el momento fulgurante de sus veinticinco años de existencia, y todos los periódicos y emisoras españoles hablaban de ello. Marcelino puso en juego toda su astucia y todo su valor y se escapó, vaya que si se escapó, aunque tuviera que dejar tras de sí el eco de varios disparos y a dos policías nacionales baleados. Aquello lo había condenado y él lo sabía. «Ahora sí que vienen a por mí», se repetía una y otra vez, sopesando la pistola del 9 largo, que ya no abandonaba ni para ir a orinar.

Aquel martes de otoño, cuando la puerta del apartamento se abrió finalmente y regresó Pedro, con él no entraron buenas noticias. No había heroína para esa noche y Marcelino estaba en pleno síndrome de abstinencia. Se puso entonces muy furioso, mucho. Y le salió ese frío y duro genio que mostraba a la hora de entrar en un banco con la artillería bajo la chaqueta y dar el «¡Al suelo! ¡Esto es un atraco!». Ese genio que lo había convertido en jefe natural de todas las bandas con las que había trabajado la pasada primavera.

Quedaban pocas horas de sol cuando Pedro propuso a Marcelino salir a dar un paseo. «Ya verás cómo te pones mejor, Nani», dijo. Y añadió: «Pero no vamos al pueblo, ¿eh? Alguien podría reconocerte. Mejor nos damos una vuelta en la barca». La barca era una Taylor 53-C, bautizada An-Mar, de la que Pedro estaba especialmente orgulloso. Apenas hacía una semana que la había comprado en un establecimiento de Valencia, y para él era tan importante como para un niño la bicicleta que recibe el Día de Reyes.

Nadie prestó atención a la An-Mar cuando poco después zarpó, ligera como el viento, del puertecito alicantino. Si alguien lo hubiera hecho, tal vez hubiera podido advertir que sus dos ocupantes discutían alteradamente y que la voz cantante la llevaba el más flaco de los dos: un chico alto, moreno, de rizados cabellos y rostro afilado y extrañamente pálido que exigía al conductor de la motora que regresara inmediatamente a tierra. «Vuelve, que no puedo más, que voy a entrar en la farmacia del pueblo», decía. Pero nadie vio nada, y menos cuando la barca se internó en el mar; y por eso nunca podrá saberse con absoluta certeza si aquel viaje existió y si es verdad que Marcelino amenazó a Pedro con su pistola del 9 largo. Ese fue el último y confuso rastro que Marcelino González García, el Nani, dejó de su paso por la Tierra. Oficialmente está muerto desde entonces.

Aquel mismo 25 de noviembre de 1980, la brigada de Policía Judicial, que dirigía, y dirige, el comisario Saavedra investigaba la muerte de José Vicent Villanueva, cuyo cadáver había sido encontrado días atrás en un descampado cercano a Paterna, a no muchos kilómetros de la ciudad del Turia. Persona o personas desconocidas le habían atado y amordazado antes de descerrajarle varios tiros en el pecho y dos en la nunca. Vicent Villanueva era propietario de dos negocios situados en la calle de Jesús Morante, de Valencia: el club nocturno Karla y Josvi, una empresa de compraventa de embarcaciones deportivas.

La policía no tenía pistas sólidas y estaba siguiendo el procedimiento habitual en tales casos: averiguar quiénes habían tenido últimamente relaciones afectivas y comerciales con el difunto. Y fue así, husmeando en los libros de Josvi, como un inspector encontró el nombre de Pedro Navarro Perona, un joven reclamado por la autoridad judicial que había comprado recientemente una Taylor 53-C. Horas después, el inspector averiguó que Pedro podía estar en el piso que unos familiares tenían en El Campello, al lado de la playa alicantina de San Juan.

Al día siguiente, funcionarios enviados especialmente desde Valencia detenían en El Campello a Pedro Navarro Perona y a Toni Espada Sáez y encontraban en el piso que ocupaban dos metralletas con su munición, documentos falsos y unas ropas de hombre con rastros de sangre y pólvora.

La primera y última explicación pública sobre el misterio de El Campello no salió de los despachos de la Jefatura Superior de la Gran Vía valenciana, sino del palacio del Temple, sede del Gobierno Civil de la provincia, en forma de un extenso comunicado que sorprendió a sus lectores, porque dejaba más de un cabo sin atar. Nada decía de las pesquisas relacionadas con el caso Vicent Villanueva, y de ellas nunca más se supo; pero anunciaba que Marcelino González, el Nani, yacía en el fondo del Mediterráneo, frente a Alicante, «sin que los buceadores que rastrean la zona hayan podido encontrar sus restos». De la muerte del más célebre atracador valenciano se había responsabilizado el tipo que le estaba dando cobijo.

Según la versión oficial de los hechos, Pedro Navarro alojaba a Marcelino y le procuraba droga desde poco después de que este se escapara de un hospital, hiriendo a los policías que lo custodiaban. El 25 de noviembre, Pedro había intentado calmar a un Marcelino desesperado por la carencia de heroína, sugiriéndole un paseo en su recién estrenada barca. Una vez en el mar, el Nani amenazó a Pedro para que le dejara asaltar la farmacia de El Campello. Hastiado de sus violentas y comprometedoras exigencias, Pedro consiguió arrebatar el arma a su debilitado compañero y le disparó tres tiros a bocajarro. Luego desnudó el cadáver y lo arrojó al agua, atado a la piedra que usaba como ancla de la motora. La pistola siguió el mismo camino. Pero Pedro no tuvo tiempo de deshacerse definitivamente de las ropas, porque horas después fue detenido. Interrogado acerca de ellas, el presunto autor de la muerte del Nani lo confesó todo.

A Pedro Navarro y Toni Espada se les imputaba además la autoría de dos recientes atracos a bancos de La Vall d’Uixó y Museros y cierta conexión con un grupo valenciano de extrema derecha, desarticulado por esas mismas fechas. Los ultras aludidos protestaron vivamente por haber sido relacionados con unos chorizos, y verdaderamente la información del Gobierno Civil no explicaba con claridad cuál era el vínculo entre ambos asuntos.

Lo que no decía el comunicado del palacio del Temple es que una de las dos metralletas encontradas a los detenidos en El Campello, una Star Z-70B, procedía de un cuartel del Ejército de Tierra. Un soldado de ideas ultraderechistas había sido el proveedor de esta arma y era asimismo el suministrador del material explosivo que guardaba el grupo capitaneado por Juan Pedro Gómez Ferrer, excandidato de Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas, exmilitante de la Central Obrera Nacional Sindicalista y empleado en una empresa de vigilancia y seguridad. Gómez Ferrer negó a la policía y al juez que su actividad política tuviera intenciones agresivas y admitió solamente estar en posesión de un buen puñado de fotografías de militantes de la izquierda valenciana. «Las tomamos desde un hotel durante una manifestación unitaria de los marxistas», vino a decir. «Eso es normal entre organizaciones políticas, porque así se conoce mejor a los contrarios».

Noviembre de 1980 había resultado en Valencia un mes de los difuntos muy especial. Una muerte, la del empresario Vicent Villanueva, no había encontrado autor, y el supuesto autor de otra, la de Marcelino González, no pudo presentar el cadáver. Drogas, atracos, armas sustraídas en cuarteles y hasta un comando extremista habían danzado en torno a esos homicidios, liando un ovillo del que salían muchos hilos. Fue como si las pulsiones más oscuras de la ciudad hubieran querido aflorar por un instante para anunciar que allí estaban y que no todo era tan limpio ni estaba tan controlado como parecía.

Pero, en fin, el mes terminó y llegó diciembre, y con él la televisión y las calles empezaron a llenarse de reclamos que anunciaban la proximidad del tiempo de la paz y la urgencia de las compras.

La tregua navideña fue definitiva para el caso Marcelino González. La policía archivó su expediente. En el aire quedó el gran interrogante de si Pedro Navarro mató efectivamente al Nani y, si así fue, por qué confesó espontáneamente en jefatura, cuando las pruebas en su contra eran muy vagas. La versión oficial del misterio de El Campello también dejó abierta la puerta para que algunos pensaran que fue otra la muerte del atracador que se había convertido en enemigo número 1 para la policía valenciana; y, sobre todo, corrió un tupido velo, que jamás se ha levantado, sobre el único cadáver cierto de esta historia: el de Paterna.

Han pasado dos años. Pedro Navarro sigue en la prisión de Valencia, sin que se le haya juzgado todavía por la presunta muerte del Nani, y Pepa, la mujer —o quizá la viuda de Marcelino, sigue pensando que hubo pactos que levantaron cortinas de humo sobre los verdaderos hechos de aquel noviembre. Lo único cierto es que ni Pepa ni nadie puede poner flores sobre el lugar donde reposen los restos de Marcelino González, porque este desapareció del mismo modo que había vivido el último período de su existencia: a tumba abierta.