13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

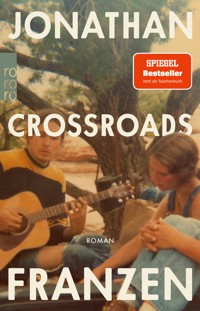

Der größte Roman, den Jonathan Franzen seit den «Korrekturen» geschrieben hat. Sein Meisterwerk und sein Vermächtnis. Es ist der 23. Dezember 1971, und die Familie Hildebrandt steht an einem Scheideweg. Russ, zweiter Pastor an einer Vorstadtkirche in Chicago, ist bereit, sich aus seiner Ehe zu lösen – vorausgesetzt, seine patente, aber labile Frau Marion löst sich zuerst. Ihr ältester Sohn Clem kommt über die Feiertage aus dem College nach Hause, nachdem er eine moralische Entscheidung gefällt hat, die seinen Vater erschüttern wird. Clems Schwester Becky, lange Zeit Beliebtheitskönigin ihres Highschool-Jahrgangs, ist in die Gegenkultur der Ära abgedriftet, während ihr jüngerer Bruder Perry, der es satthatte, mit Gras zu dealen, fest entschlossen ist, ein guter Mensch zu werden. Jeder der Hildebrandts sucht eine Freiheit, die jeder der anderen zu durchkreuzen droht. «Crossroads», der erste Teil einer auf drei Teile hin angelegten Trilogie, ist ein Familienroman von beispielloser literarischer Kraft und psychologischer Tiefe, ein fulminantes Werk über die politischen, religiösen und sozialen Mythologien unserer Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1107

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Jonathan Franzen

Crossroads

Roman

Über dieses Buch

Für Jonathan Franzen das wichtigste Buch, das er seit «Die Korrekturen» geschrieben hat, für uns: sein Meisterwerk.

Es ist der 23. Dezember 1971, und für Chicago sind Turbulenzen vorhergesagt. Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor in einer liberalen Vorstadtgemeinde, steht im Begriff, sich aus seiner Ehe zu lösen – sofern seine Frau Marion, die ihr eigenes geheimes Leben lebt, ihm nicht zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem kehrt von der Uni mit einer Nachricht nach Hause zurück, die seinen Vater moralisch schwer erschüttern wird. Clems Schwester Becky, lange Zeit umschwärmter Mittelpunkt ihres Highschool-Jahrgangs, ist in die Musikkultur der Ära ausgeschert, während ihr hochbegabter jüngerer Bruder Perry, der Drogen an Siebtklässler verkauft, den festen Vorsatz hat, ein besserer Mensch zu werden. Jeder der an einem Scheideweg stehenden Hildebrandts sucht eine Freiheit, die jeder der anderen zu durchkreuzen droht.

Jonathan Franzen ist berühmt für seine Familienromane, doch erst jetzt, in «Crossroads», dem Auftakt einer Trilogie, die sich über drei Generationen erstrecken wird und dem Wesen der westlichen Kultur auf den Grund geht, steht die Familie in all ihrer Komplexität im Mittelpunkt. Ein Roman von beispielloser literarischer Kraft und psychologischer Tiefe, mal komisch, mal zutiefst bewegend und immer spannungsreich: ein fulminantes Werk über die politischen, religiösen und sozialen Mythologien unserer Zeit.

Vita

Jonathan Franzen, 1959 geboren, erhielt für seinen Weltbestseller «Die Korrekturen» 2001 den National Book Award. Er veröffentlichte außerdem die Romane «Die 27ste Stadt», «Schweres Beben», «Freiheit» und «Unschuld», das autobiographische Buch «Die Unruhezone», die Essaysammlungen «Anleitung zum Alleinsein», «Weiter weg» und «Das Ende vom Ende der Welt» sowie «Das Kraus-Projekt» und den Klima-Essay «Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen?». Er ist Mitglied der amerikanischen Academy of Arts and Letters, der Berliner Akademie der Künste und des französischen Ordre des Arts et des Lettres. 2013 wurde ihm für sein Gesamtwerk der WELT-Literaturpreis verliehen, 2015 erhielt er für seinen Einsatz zum Schutz der Wildvögel den EuroNatur-Preis. Er lebt in Santa Cruz, Kalifornien.

Bettina Abarbanell, geboren in Hamburg, lebt als Übersetzerin u.a. von Jonathan Franzen, Denis Johnson, Rachel Kushner, Elizabeth Taylor und F. Scott Fitzgerald in Potsdam. 2014 wurde sie mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis ausgezeichnet.

Impressum

«Crossroads» ist der Auftakt zu Jonathan Franzens Trilogie «Ein Schlüssel zu allen Mythologien». Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Crossroads (A Key to All Mythologies. Book 1)» im Verlag Farrar, Straus and Giroux, New York.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Crossroads» Copyright © 2021 by Jonathan Franzen

Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds, der ihre Arbeit mit einem großzügigen Stipendium gefördert hat.

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, nach dem Original von FSG Books

Coverabbildung © Privat

ISBN 978-3-644-00208-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Kathy!

Advent

Der von kahlen Eichen und Ulmen durchbrochene Himmel, an dem zwei Frontensysteme die grauen Köpfe zusammensteckten, um New Prospect weiße Weihnachten zu bescheren, war voll feuchter Verheißung, als Russ Hildebrandt wie jeden Morgen in seinem Plymouth-Fury-Kombi zu den Bettlägerigen und Senilen der Gemeinde fuhr. Eine gewisse Person, Mrs. Frances Cottrell, die ebenfalls zur Gemeinde gehörte, wollte ihm am Nachmittag dabei helfen, Spielzeug und Konserven zur Community of God zu bringen, und obwohl er wusste, dass er nur als ihr Pastor das Recht hatte, sich über diesen Akt freien Willens zu freuen, hätte er sich kein schöneres Weihnachtsgeschenk wünschen können als vier Stunden mit ihr allein.

Nach Russ’ Demütigung drei Jahre zuvor hatte Dwight Haefle, der leitende Pfarrer der Gemeinde, den Anteil der Hausbesuche erhöht, die vom Inhaber der zweiten Pfarrstelle zu übernehmen waren. Was genau Dwight mit der so gewonnenen Zeit anfing, abgesehen von häufigeren Urlaubsreisen und der Arbeit an seinem lang erwarteten Lyrikband, war Russ unklar. Aber es gefiel ihm, wie kokett Mrs. O’Dwyer, eine amputierte Dame, die wegen schwerer Ödeme an ein Krankenhausbett im einstigen Esszimmer ihres Hauses gefesselt war, ihn empfing. Es gefiel ihm, dass er routinemäßig von Nutzen sein konnte, vor allem denjenigen, deren Erinnerungsvermögen im Unterschied zu seinem keine drei Jahre zurückreichte. Im Hinsdaler Pflegeheim, wo ihm die Geruchsmischung aus weihnachtlichen Tannengebinden und geriatrischem Stuhl die Latrinen im Hochland von Arizona ins Gedächtnis rief, drückte er dem betagten Jim Devereaux das neue Foto-Jahrbuch der Gemeindemitglieder in die Hand, das sie gern verwendeten, um ein Gespräch in Gang zu bringen, und fragte ihn, ob er sich noch an die Familie Pattison erinnern könne. Für einen Pastor, den die Adventsstimmung übermütig machte, war Jim eine ideale Vertrauensperson, ein Wunschbrunnen, in dem keine hineingeworfene Münze je am Boden ankommen und einen Widerhall erzeugen würde.

«Pattison», sagte Jim.

«Sie hatten eine Tochter, Frances.» Russ beugte sich über den Rollstuhl seines Schutzbefohlenen und blätterte zu der Seite mit den Cs vor. «Sie hat geheiratet und heißt jetzt Frances Cottrell.»

Selbst wenn es ganz natürlich gewesen wäre, erwähnte er ihren Namen zu Hause nie, aus Angst davor, was seine Frau in seiner Stimme hören mochte. Jim sah sich das Foto von Frances und ihren zwei Kindern näher an. «Oh … Frannie? Ja, an Frannie Pattison erinnere ich mich. Was ist aus ihr geworden?»

«Sie ist wieder in New Prospect. Sie hat vor anderthalb Jahren ihren Mann verloren – schrecklich. Er war Testpilot für General Dynamics.»

«Wo ist sie jetzt?»

«Sie ist wieder in New Prospect.»

«Oh, hm. Frannie Pattison. Wo ist sie jetzt?»

«Sie ist wieder hier. Sie heißt jetzt Mrs. Frances Cottrell.» Russ zeigte auf ihr Foto und sagte es noch einmal. «Frances Cottrell.»

Er war um halb drei auf dem Parkplatz der First Reformed mit ihr verabredet. Wie ein kleiner Junge, der Weihnachten nicht erwarten kann, war er um 12.45 Uhr dort und aß seinen Mittagsimbiss im Auto. An schlechten Tagen, von denen es in den vergangenen drei Jahren viele gegeben hatte, nahm er einen komplizierten Umweg in Kauf – durch den Gemeindesaal ins Gebäude hinein, eine Treppe hinauf und einen Flur entlang, an dessen Seiten sich verbannte Pilgergesangbücher stapelten, quer durch einen Abstellraum für windschiefe Notenständer und ein Krippenensemble, das zuletzt vor elf Adventen zum Einsatz gekommen war (ein Haufen Holzschafe und ein sanftmütiger, vor Staub ergrauender Stier, mit dem er sich auf traurige Weise verbrüdert fühlte), ein enges Treppenhaus hinunter, wo Gott allein ihn sehen und über ihn urteilen konnte, dann durch die «Geheimtür» in der Wandtäfelung hinter dem Altar in die Kirche und von dort schließlich zum Seiteneingang hinaus –, um nicht am Büro von Rick Ambrose, dem Leiter des Jugendprogramms, vorbeigehen zu müssen. Die Teenager, die sich auf dem Gang davor drängten, waren zu jung, um Russ’ Demütigung persönlich miterlebt zu haben, aber gehört hatten sie mit Sicherheit davon, und er konnte Ambrose nicht ins Gesicht schauen, ohne preiszugeben, dass er es nicht schaffte, dem Beispiel ihres Erlösers zu folgen, indem er ihm verzieh.

Heute jedoch war ein sehr guter Tag, und die Flure der First Reformed waren noch leer. Er ging auf direktem Weg in sein Büro, spannte ein Blatt Papier in die Schreibmaschine und begann, über seine noch ungeschriebene Predigt für den Sonntag nach Weihnachten nachzudenken, wenn Dwight Haefle wieder im Urlaub wäre. Er fläzte sich in den Stuhl und kämmte sich mit den Fingernägeln die Augenbrauen, kniff sich in die Nasenwurzel, ein Gesicht berührend, dessen kantige Konturen, wie er zu spät begriffen hatte, für viele Frauen attraktiv waren, nicht nur für seine eigene, und fasste eine Predigt über seine Weihnachtsmission auf der South Side von Chicago ins Auge. Er predigte zu oft über Vietnam, zu oft über die Navajos. Kühn von der Kanzel aus zu verkünden, Frances Cottrell und ich hatten das Privileg – ihren Namen auszusprechen, während sie von der vierten Bankreihe aus zuhörte und die Blicke der Gemeinde sie, vielleicht neidvoll, mit ihm in Verbindung brachten –, war ein leider Gottes ausgeschlossenes Vergnügen, denn seine Frau, die seine Predigten vorab las, würde ebenfalls in einer Bankreihe sitzen und wusste nicht, dass Frances ihn heute begleiten würde.

An den Bürowänden hingen Poster von Charlie Parker mit seinem Saxophon, Dylan Thomas mit seiner Fluppe; ein kleineres, gerahmtes Bild von Paul Robeson neben einem Handzettel für seinen Auftritt in der Judson Church 1952; Russ’ Diplom vom Biblical Seminary in New York; außerdem ein vergrößertes Foto von ihm selbst mit zwei Navajo-Freunden in Arizona aus dem Jahr 1946. Vor zehn Jahren, als er die Stelle des zweiten Pfarrers in New Prospect angetreten hatte, waren diese mit Bedacht gewählten Identitätsbekundungen bei den Teenagern, deren religiöse Entwicklung zu begleiten Teil seiner Aufgabenbeschreibung gewesen war, noch gut angekommen. Doch für die Jugendlichen, die jetzt mit ihren Schlag- und Latzhosen und Stirnbändern die Kirchenflure bevölkerten, waren sie bloß Zeichen der Gestrigkeit. Das Büro von Rick Ambrose, dem Mann mit dem strähnigen schwarzen Haar und dem glitzernden schwarzen Fu Manchu, hatte etwas von einem Kindergarten an sich, mit all den primitiven Malergüssen seiner jugendlichen Jünger, den besonderen, bedeutungsvollen Steinen, gebleichten Knochen und Wildblumenhalsketten, die sie ihm geschenkt hatten, und den im Siebdruckverfahren hergestellten Postern für Fundraising-Konzerte mit keinem für Russ erkennbaren Bezug zu irgendeiner Religion. Nach seiner Demütigung hatte Russ sich in seinem Büro versteckt und zwischen den verblassenden Totems einer Jugend, für die sich niemand außer seiner Frau noch interessierte, still vor sich hin gelitten. Und Marion zählte nicht, denn es war Marion gewesen, die ihn dazu getrieben hatte, nach New York zu ziehen, Marion, die ihn für Parker, Thomas und Robeson entflammt, Marion, die sich für seine Geschichten über die Navajos begeistert und ihn gedrängt hatte, seiner Berufung zu folgen und Pfarrer zu werden. Marion war untrennbar mit einer Identität verknüpft, die sich als demütigend entpuppt hatte. Es hatte Frances Cottrells bedurft, um ihn davon zu erlösen.

«Mein Gott, sind Sie das?», hatte sie bei ihrem ersten Besuch in seinem Büro gesagt, im vergangenen Sommer, als sie das Foto aus dem Navajo-Reservat betrachtete. «Da sehen Sie ja aus wie ein junger Charlton Heston.»

Sie hatte Russ um Trauerbegleitung gebeten, was ebenfalls Teil seiner Aufgabenbeschreibung war, wenn auch nicht einer seiner bevorzugten, denn der traurigste Verlust, den er selbst bislang erlitten hatte, war der seines Kindheitshundes Skipper. Er war erleichtert gewesen, als er hörte, dass das Schlimmste, worüber Frances ein Jahr nach dem Feuertod ihres Mannes in Texas klagte, ein Gefühl der Leere war. Auf seinen Vorschlag hin, sich einem der Frauenkreise der First Reformed anzuschließen, hatte sie abgewinkt. «Zum Kaffeeklatsch mit den Damen habe ich keine Lust», sagte sie. «Mir ist klar, dass ich einen Sohn habe, der bald auf die Highschool kommt, aber ich bin erst sechsunddreißig.» In der Tat war nichts an ihr schlabberig, wabbelig, moppelig oder faltig, sie war die Vitalität in Person in ihrem engen, ärmellosen Paisley-Kleid, das Haar naturblond und jungenhaft kurz, die Hände jungenhaft klein und breit. Für Russ war offensichtlich, dass sie bald wieder verheiratet sein würde – dass die Leere, die sie empfand, wahrscheinlich kaum mehr war als die Abwesenheit eines Ehemannes –, aber er erinnerte sich noch an seine Wut, als seine Mutter ihn zu bald nach Skippers Tod gefragt hatte, ob er nicht vielleicht gern wieder einen Hund hätte.

Es gebe da, erklärte er Frances, einen bestimmten Frauenkreis, der anders sei als die anderen, einen Kreis, den er selbst leite und der mit der Partnergemeinde in der Innenstadt, der Community of God, zusammenarbeite. «Die Damen machen keinen Kaffeeklatsch», sagte er. «Wir streichen Häuser, lichten Gestrüpp, schleppen Müll. Begleiten die älteren Leute zu Terminen, helfen Kindern bei den Hausaufgaben. Das tun wir jeden zweiten Dienstag, den ganzen Tag. Und ich sage Ihnen, ich freue mich immer auf diese Dienstage. Es gehört zu den Paradoxien unseres Glaubens – je mehr man den Bedürftigen gibt, desto reicher in Christus fühlt man sich.»

«Sie sprechen seinen Namen so einfach aus», sagte Frances. «Ich gehe seit drei Monaten zum Sonntagsgottesdienst und warte immer noch darauf, etwas zu spüren.»

«Nicht mal meine Predigten haben Sie berührt.»

Sie errötete ein wenig, bezaubernd. «So meinte ich das nicht. Sie haben eine sehr schöne Stimme. Es ist nur …»

«Ganz ehrlich, Sie werden an einem Dienstag wahrscheinlich mehr spüren als an einem Sonntag. Ich für meinen Teil wäre lieber auf der South Side, als Predigten zu halten.»

«Ist es eine Negergemeinde?»

«Eine Gemeinde der Schwarzen, ja. Unsere Rädelsführerin ist Kitty Reynolds.»

«Ich mag Kitty. Ich hatte sie im letzten Schuljahr in Englisch.»

Russ mochte Kitty auch, obwohl er spürte, dass sie ihm als männlichem Exemplar der Gattung mit Skepsis begegnete; Marion hatte ihm zu bedenken gegeben, dass Kitty, die nie geheiratet hatte, vermutlich lesbisch war. Für ihre Fahrten zur South Side kleidete sie sich wie ein Holzfäller, und sie hatte schnell Besitzansprüche auf Frances geltend gemacht und dafür gesorgt, dass sie auf dem Hin- wie Rückweg bei ihr mitfuhr anstatt bei Russ im Kombi. Sich ihrer Skepsis bewusst, hatte er Kitty das Feld überlassen und auf einen Tag gewartet, an dem sie verhindert sein würde.

Am Dienstag nach Thanksgiving, als eine grippeähnliche Erkältung umging, waren nur drei Damen, allesamt verwitwet, auf dem Parkplatz der First Reformed erschienen. Frances, mit einer karierten Wolljagdmütze auf dem Kopf, wie Russ sie als Junge getragen hatte, sprang auf den Beifahrersitz und behielt die Mütze auf, vielleicht weil das Heizsystem des Fury ein Leck hatte und die Windschutzscheibe beschlug, wenn er nicht ein Fenster unten ließ. Oder wusste sie, was für ein Schlag in die Magengrube, Test seines Glaubens, androgyn-reizvoller Anblick sie mit dieser Mütze für ihn war? Die beiden älteren Witwen mochten es gewusst haben, denn auf dem ganzen Weg in die Stadt hinein, am Midway Airport vorbei und bis hinter die Fifty-fifth Street, löcherten sie Russ von der Rückbank aus mit offenbar gezielt spitzen Fragen nach seiner Frau und seinen vier Kindern.

Die Community of God war eine kleine, turmlose gelbe Backsteinkirche, ursprünglich von Deutschen errichtet, mit einem seitlich angebauten, teerpappengedeckten Gemeindezentrum. Der überwiegend weiblichen Gemeinde stand ein mittelalter Pfarrer vor, Theo Crenshaw, der dem Frauenkreis den Gefallen erwies, die Vorstadtalmosen ohne Dank anzunehmen. Jeden zweiten Dienstag händigte er Russ und Kitty einfach eine nach Dringlichkeit geordnete Aufgabenliste aus; sie kamen nicht um zu predigen, sondern um zu dienen. Kitty war mit Russ für Bürgerrechte auf die Straße gegangen, doch anderen Frauen aus dem Kreis hatte Russ erklären müssen, dass sie, nur weil es ihnen schwerfiel, «urbanes» Englisch zu verstehen, nicht laut und langsam zu sprechen brauchten, um sich ihrerseits verständlich zu machen. Für die Frauen, die das begriffen und darüber hinaus lernten, ohne Angst auf der South Morgan Street den Block südlich der Sixty-seventh entlangzugehen, war der Kreis eine beeindruckende Erfahrung. Den Frauen, die es nicht begriffen – manche von ihnen hatten sich dem Kreis nur angeschlossen, um nicht außen vor zu bleiben –, musste Russ die gleiche Demütigung zufügen, die er durch Rick Ambrose erlitten hatte: Er musste sie bitten, nicht mehr zu kommen.

Da Kitty ihr bisher nicht von der Seite gewichen war, stand bei Frances die Prüfung noch aus. Als sie in der Morgan Street ankamen, stieg sie widerstrebend aus dem Wagen und musste erst gebeten werden, bevor sie Russ und den anderen Witwen Werkzeugkästen und Tüten voll ausrangierter Winterkleidung ins Gemeindezentrum tragen half. Ihr Zögern wirbelte Zweifel in Russ auf – womöglich hatte er Stil für Substanz, eine Mütze für Abenteuergeist gehalten –, die jedoch in einem Windstoß des Mitgefühls verflogen, als Theo Crenshaw die beiden älteren Witwen anwies, eine Lieferung gebrauchter Bücher für die Sonntagsschule zu katalogisieren, Frances aber überging. Die beiden Männer, sagte er, würden im Keller einen neuen Boiler installieren.

«Und Frances», sagte Russ.

Sie stand abwartend an der Eingangstür. Theo musterte sie kühl. «Es sind eine Menge Bücher.»

«Helfen Sie doch Theo und mir», sagte Russ.

Ihr eifriges Nicken bestätigte seinen Mitgefühlinstinkt und zerstreute den Verdacht, dass er ihr vor allem zeigen wollte, wie stark er war, wie geschickt im Umgang mit Werkzeug. Im Keller zog er sich bis aufs Unterhemd aus, schlang die Arme um den scheußlichen, asbestverkleideten alten Boiler und hob ihn vom Sockel. Mit seinen siebenundvierzig Jahren war er kein langer dürrer Ast mehr, sondern an Brust und Schultern breit geworden wie eine Eiche. Doch für Frances gab es nicht viel anderes zu tun als zuzuschauen, und nachdem das Zuflussrohr wandbündig abgerissen war, sodass er mit Meißel und Schneideisen weiterarbeiten musste, merkte er erst nach einer Weile, dass sie den Keller verlassen hatte.

Was Russ an Theo besonders mochte, war dessen Wortkargheit, ersparte sie ihm doch die eitle Illusion, sie beide könnten über Rassengrenzen hinweg Freunde sein. Theo wusste das Wesentliche über ihn – dass er sich nicht vor harter Arbeit scheute, immer Tür an Tür mit der Armut gelebt hatte und an die Göttlichkeit von Jesus Christus glaubte –, und darüber hinausgehende Fragen stellte er nicht und wollte sie auch nicht gestellt bekommen. Über Ronnie zum Beispiel, den zurückgebliebenen Jungen aus der Nachbarschaft, der zu jeder Jahreszeit in die Kirche kam und manchmal mit geschlossenen Augen einen eigentümlichen Wiegetanz aufführte oder von einer der First-Reformed-Damen einen Quarter schnorrte, sagte Theo nur: «Am besten lässt man den Jungen in Ruhe.» Als Russ trotzdem einmal einen Versuch gemacht und Ronnie gefragt hatte, wo er wohne und wer seine Mutter sei, hatte Ronnie geantwortet: «Kann ich ’nen Quarter haben?», und Theo hatte etwas schärfer zu Russ gesagt: «Am besten einfach in Frieden lassen.»

Das war eine Anweisung, die Frances nicht erhalten hatte. Als sie zur Mittagessenszeit nach oben kamen, hockte sie mit Ronnie neben einer Schachtel Buntstifte auf dem Boden des Gemeindesaals. Ronnie trug einen ausrangierten Parka, eindeutig aus New Prospect, und schaukelte auf den Knien, während Frances eine orangefarbene Sonne auf ein Blatt Zeitungspapier malte. Theo blieb wie angewurzelt stehen, schien etwas sagen zu wollen und schüttelte dann den Kopf. Frances hielt Ronnie ihren Buntstift hin und schaute glücklich zu Russ hoch. Sie hatte ihre eigene Art zu dienen gefunden, indem sie sich jemandem widmete, und er freute sich für sie.

Theo, der ihm in die Kirche folgte, tat es nicht. «Sie müssen mit ihr sprechen. Sagen Sie ihr, Ronnie ist tabu.»

«Ich sehe nicht recht, was es schaden kann.»

«Hat mit ‹schaden› nichts zu tun.»

Theo ging nach Hause zu seiner Frau, um etwas Warmes zu essen, während Russ, der Frances nicht von ihrem Akt der Nächstenliebe abhalten wollte, seinen Brotbeutel mit hinauf in den Sonntagsschulraum nahm, wo die älteren Witwen eine umfassende Neuordnung vorgenommen hatten. Wer an einer Krankheit litt, überließ fremden Menschen seinen Körper, und wer an Armut litt, trat sein Lebensumfeld ab. Ohne um Erlaubnis zu bitten, hatten die Witwen alle Kinderbücher sortiert und sich farbenfrohe, verlockende Etiketten für sie ausgedacht. Wenn man arm war, sah man mitunter nicht, was getan werden musste, bis andere es einem tatkräftig zeigten. Nicht um Erlaubnis zu bitten lag Russ eigentlich nicht, aber es war das Gegenstück dazu, keinen Dank zu erwarten. Wenn er sich an einen Garten voller Dornengestrüpp und schulterhohen Taubenkrauts heranwagte, fragte er dessen alte Besitzerin auch nicht lange, auf welche Sträucher und rostenden Schrottteile man verzichten könnte, und war die Arbeit getan, dankte sie ihm in den meisten Fällen nicht. Sie sagte: «Na, sieht das nun nicht besser aus.»

Er unterhielt sich gerade mit den beiden Witwen, als unten eine Tür knallte und eine wütende Frauenstimme laut wurde. Er sprang auf und lief hinunter in den Gemeindesaal. Frances, ein Blatt Zeitungspapier in der Hand, duckte sich vor einer jungen Frau, die Russ noch nie gesehen hatte. Sie war ausgemergelt, hatte fettiges Haar. Schon aus einiger Entfernung konnte er ihre Alkoholfahne riechen.

«Das ist mein Sohn, kapiert? Mein Sohn.»

Ronnie kniete nach wie vor mit den Buntstiften am Boden und schaukelte hin und her.

«He, he», sagte Russ.

Die junge Frau fuhr herum. «Bist du der Mann von der?»

«Nein, ich bin der Pastor.»

«Egal, die soll von meinem Jungen wegbleiben, sag ihr das.» Sie wandte sich wieder an Frances. «Bleib von meinem Jungen weg, du Schlampe! Was hast du da überhaupt?»

Russ trat zwischen die beiden Frauen. «Miss, bitte.»

«Was hast du da?»

«Das ist eine Zeichnung», sagte Frances. «Eine schöne Zeichnung. Die hat Ronnie gemacht. Stimmt’s, Ronnie?»

Besagte Zeichnung war ein willkürliches rotes Gekritzel. Ronnies Mutter streckte den Arm aus und riss sie Frances aus der Hand. «Das ist nicht deins.»

«Nein», sagte Frances. «Ich glaube, das hat er für Sie gemalt.»

«Redet die immer noch mit mir? Oder was hör ich da?»

«Ich glaube, wir müssen uns hier alle mal beruhigen», sagte Russ.

«Die da muss ihren weißen Arsch aus meinem Blickfeld schieben und meinen Jungen in Ruhe lassen.»

«Entschuldigen Sie», sagte Frances. «Er ist so lieb, ich wollte nur –»

«Was redet die immer noch mit mir?» Die Mutter zerriss die Zeichnung in vier Teile und zerrte Ronnie hoch. «Ich hab dir doch gesagt, du sollst von den Leuten hier wegbleiben. Hab ich dir das nicht gesagt?»

«Weiß nich», sagte Ronnie.

Sie gab ihm eine Ohrfeige. «Weißt du nicht?»

«Miss», sagte Russ, «wenn Sie den Jungen noch einmal schlagen, gibt es Ärger.»

«Ja, ja, ja.» Sie steuerte auf den Ausgang zu. «Komm, Ronnie. Wir sind hier fertig.»

Als sie gegangen waren und Frances in Tränen ausgebrochen war und er sie umarmt hatte, wobei er die Schauer ihrer Angst spürte, aber auch wahrnahm, wie gut ihre schmale Gestalt in seine Arme passte und ihr zarter Kopf in seine Hand, war er selbst kurz davor gewesen zu weinen. Sie hätten um Erlaubnis bitten sollen. Er hätte sie im Auge behalten, sie besser beschützen sollen. Er hätte darauf bestehen sollen, dass sie den älteren Damen mit den Büchern half.

«Ich weiß nicht, ob ich hierfür gemacht bin», sagte sie.

«Es war nur Pech. Ich habe sie noch nie gesehen.»

«Aber ich habe Angst vor diesen Leuten. Und das hat sie gemerkt. Und Sie haben keine Angst, deshalb hatte sie vor Ihnen Respekt.»

«Es wird leichter, wenn man immer wiederkommt.»

Sie schüttelte den Kopf, glaubte ihm nicht.

Als Theo Crenshaw vom Mittagessen zurückkam, war Russ zu beschämt, um ihm von dem Zwischenfall zu erzählen. Er hatte keinen Plan für sich und Frances gehabt, keine bestimmte Phantasie, nichts weiter als den Wunsch, ihr nahe zu sein, und nun hatte er die Chance, sie zweimal im Monat zu sehen, durch Eitelkeit und eine Verkennung der Lage vertan. Es war schon schlecht genug von ihm, eine Frau zu begehren, die nicht seine Ehefrau war, aber auch im Schlechtsein war er schlecht. Was für eine schauderhaft passive Taktik es gewesen war, sie in den Keller mitzunehmen. Zu glauben, sie könnte ihn unwiderstehlich finden, wenn sie ihm bei der Arbeit zusah, so wie er sie bei allem unwiderstehlich fand, was er sie tun sah, machte ihn zu der Sorte Mann, die ihre Sorte Frau nie unwiderstehlich finden würde. Ihm zuzusehen hatte sie gelangweilt, und das, was dann geschehen war, war seine Schuld.

In seinem Fury, auf der sich hinziehenden Rückfahrt nach New Prospect, schwieg sie, bis eine der älteren Witwen sie fragte, wie es ihrem Sohn Larry, dem Zehntklässler, bei Crossroads gefalle. Dass ihr Sohn sich der kirchlichen Jugendgruppe angeschlossen hatte, war Russ neu.

«Rick Ambrose muss eine Art Genie sein», sagte Frances. «Zu meiner Zeit waren, glaube ich, keine dreißig Jugendlichen in der Gruppe.»

«Haben Sie da mitgemacht?», fragte die ältere Witwe.

«Nee. Nicht genügend süße Jungs. Besser gesagt, kein einziger.»

Aus dem Mund von Frances kommend, war das Wort Genie wie Säure auf Russ’ Gehirn. Er hätte es stoisch hinnehmen sollen, doch an seinen schlechten Tagen war er unfähig, Dinge nicht zu tun, die er später bereuen würde. Fast war es so, als täte er sie, weil er sie später bereuen würde. Wenn er sich im Nachhinein vor Scham wand und sich in der Einsamkeit erniedrigte, fand er zurück zu Gottes Gnade.

«Wissen Sie», sagte er, «warum die Gruppe Crossroads heißt? Weil Rick Ambrose dachte, Jugendliche könnten sich mit dem Namen eines Rocksongs identifizieren.»

Das war eine heikle Halbwahrheit. Russ selbst hatte den Namen ursprünglich vorgeschlagen.

«Also habe ich ihn gefragt – das musste ich ihn fragen –, ob er den Originalsong von Robert Johnson kennt. Und er sieht mich verständnislos an. Für ihn, müssen Sie wissen, beginnt die Musikgeschichte nämlich mit den Beatles. Glauben Sie mir, ich habe die Cream-Version von ‹Crossroads› gehört. Ich weiß genau, was das ist: Da haben sich ein paar Typen aus England bei einem echten schwarzamerikanischen Meister des Blues bedient und tun so, als wäre es ihre Musik.»

Frances, mit ihrer Jagdmütze auf dem Kopf, blickte unverwandt auf den Lastwagen vor ihnen. Die älteren Witwen hielten den Atem an, während der zweite Pfarrer ihrer Gemeinde den Leiter des Jugendprogramms niedermachte.

«Ich habe übrigens die Originalaufnahme von Johnsons ‹Cross Road Blues›», prahlte er unausstehlich. «Als ich noch in Greenwich Village gewohnt habe – ich habe da mal gelebt, wissen Sie, in New York City –, habe ich in Ramschläden oft alte 78er gefunden. Während der Weltwirtschaftskrise sind die Plattenfirmen rausgegangen und haben vor Ort großartige authentische Aufnahmen gemacht – Lead Belly, Charley Patton, Tommy Johnson. Ich habe damals in einem Schulhort in Harlem gearbeitet, und wenn ich abends nach Hause kam, habe ich immer diese Platten aufgelegt, und es war, als würde ich direkt in den amerikanischen Süden der zwanziger Jahre zurückversetzt. Da war so viel Schmerz in diesen alten Stimmen. Das hat mir geholfen, den Schmerz zu verstehen, mit dem ich es in Harlem zu tun hatte. Denn darum geht es beim Blues ja im Grunde. Das ist verlorengegangen, als weiße Bands angefangen haben, den Stil nachzuäffen. In der neuen Musik kann ich überhaupt keinen Schmerz hören.»

Danach herrschte betretenes Schweigen. Das letzte Novembertageslicht erstarb in Buntstiftfarben unter den Wolken am Vorstadthorizont. Für Russ gab es jetzt mehr als genug, wofür er sich später schämen konnte, mehr als genug, um sicher zu sein, dass er es verdiente zu leiden. Die Ahnung am Tiefpunkt seiner schlimmsten Tage, dass ihm recht geschah, das Gefühl des Nachhausekommens, wenn er gedemütigt wurde – das war es, was ihn wissen ließ, dass Gott existierte. Schon jetzt, als er auf das ersterbende Licht zufuhr, hatte er einen Vorgeschmack von ihrer Wiedervereinigung.

Auf dem Parkplatz der First Reformed blieb Frances noch im Wagen sitzen, nachdem die anderen sich verabschiedet hatten. «Warum hat sie mich gehasst?», sagte sie.

«Ronnies Mutter?»

«So hat noch nie jemand mit mir geredet.»

«Es tut mir sehr leid, dass Ihnen das passiert ist», sagte er. «Aber das meinte ich vorhin mit dem Schmerz. Stellen Sie sich vor, Sie sind so arm, dass Ihre Kinder das Einzige sind, was Sie haben, die einzigen Menschen, von denen Sie geliebt und gebraucht werden. Und dann sehen Sie eine andere Frau, die besser mit Ihren Kindern umgeht, als Sie es können. Was meinen Sie, wie sich das für Sie anfühlen würde?»

«Ich würde versuchen, selbst besser mit ihnen umzugehen.»

«Ja, aber das liegt daran, dass Sie nicht arm sind. Wenn Sie arm sind, passieren Ihnen die Dinge einfach. Es kommt Ihnen so vor, als könnten Sie nichts kontrollieren. Sie sind gänzlich von Gottes Gnade abhängig. Deshalb sagt uns Jesus, die Armen sind gesegnet – nichts zu haben bringt einem Gott näher.»

«Den Eindruck, dass diese Frau Gott besonders nah war, hatte ich nun nicht gerade.»

«Eigentlich können Sie das nicht wissen, Frances. Sie war ja ganz offenbar wütend und verstört –»

«Und stinkbesoffen.»

«Und mitten am Tag stinkbesoffen. Aber wenn wir nur eins von diesen Dienstagen lernen, dann sollte es doch das sein: dass es Ihnen und mir nicht zusteht, über die Armen zu urteilen. Wir können nur versuchen, ihnen zu dienen.»

«Sie meinen also, es war mein Fehler.»

«Überhaupt nicht. Sie haben auf eine edle Regung Ihres Herzens gehört. Das ist nie ein Fehler.»

Er hörte jetzt eine edle Regung seines eigenen Herzens: Er könnte für sie immer noch ein guter Pastor sein.

«Ich weiß – wenn man aufgewühlt ist, kann man das schwer so sehen», sagte er sanft, «aber was Sie heute erlebt haben, das erleben Menschen in diesem Viertel tagein, tagaus. Beschimpfung, Misshandlung, Rassenvorurteile. Und ich weiß, dass Schmerz auch Ihnen nicht fremd ist – ich kann mir gar nicht vorstellen, was Sie durchgemacht haben. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie genug Schmerzen gelitten haben und im Moment lieber nicht bei uns mitarbeiten möchten, werde ich Sie deswegen nicht geringer schätzen. Aber andernfalls haben Sie hier eine Gelegenheit, Ihren Schmerz in Mitgefühl zu verwandeln. Wenn Jesus uns predigt, die andere Wange hinzuhalten, was will er uns damit eigentlich sagen? Dass derjenige, der uns beschimpft oder misshandelt, hoffnungslos böse ist und wir uns einfach damit abfinden müssen? Oder erinnert er uns daran, dass dieser andere ein Mensch ist wie wir, ein Mensch, der die gleiche Art Schmerz empfindet? Es ist mitunter schwer, das so zu sehen, ich weiß, aber es ist eine Sichtweise, die uns immer offensteht und nach der wir alle streben sollten, finde ich.»

Frances dachte einen Moment über seine Worte nach. «Sie haben recht», sagte sie. «Es fällt mir in der Tat schwer, das so zu sehen.»

Und damit schien die Sache erledigt. Als er Frances am nächsten Tag anrief, wie jeder gute Pastor es getan hätte, sagte sie, ihre Tochter habe Fieber, sie könne gerade nicht telefonieren. Bei den Gottesdiensten der folgenden zwei Sonntage sah er sie nicht, und auch die nächste Fahrt zur South Side ließ sie aus. Er erwog, sie noch einmal anzurufen, und sei es nur, um seinen Vorrat an Scham wiederaufzufüllen, aber die Reinheit des Schmerzes, den ihr Verlust ihm bereitete, passte perfekt zu den dunklen Nachmittagen und langen Nächten der Jahreszeit. Früher oder später hätte er sie sowieso verloren – allerspätestens, wenn einer von ihnen starb, sehr wahrscheinlich um einiges früher –, und sein Bedürfnis, wieder mit Gott in Verbindung zu sein, war so dringend, dass er den Schmerz fast gierig annahm.

Doch dann, vor vier Tagen, hatte sie ihn angerufen. Sie habe eine scheußliche Erkältung gehabt, müsse aber in einem fort an seine Worte im Auto denken, sagte sie. Sie könne sicher nicht so sein wie er, aber sie glaube, eine Hürde genommen zu haben, und Kitty Reynolds habe von einer Weihnachtslieferung an die South-Side-Gemeinde gesprochen. Dürfe sie da mitkommen?

Russ wäre zufrieden damit gewesen, sich lediglich als ihr Pastor, ihr Förderer zu freuen, hätte Frances ihn dann nicht noch gefragt, ob er ihr ein paar von seinen Blues-Platten leihen würde.

«Auf unserem Plattenspieler kann man 78er abspielen», sagte sie. «Ich finde, wenn ich da jetzt mitmache, sollte ich versuchen, die Kultur von denen besser zu verstehen.»

Die Formulierung Kultur von denen ließ ihn zusammenzucken, aber so schlecht im Schlechtsein war selbst er nicht, dass er nicht gewusst hätte, was es hieß, jemandem Musik zu leihen, die einem selbst viel bedeutete. Er ging in den unbeheizbaren zweiten Stock seines klobigen, von der Kirche gestellten Hauses hinauf und verbrachte gut eine Stunde auf den Knien, um 78er auszuwählen und immer wieder neu auszuwählen, weil er zu erahnen versuchte, welche zehn Platten zusammen wohl am ehesten Gefühle bei ihr auslösen könnten, wie er sie schon für sie empfand. Seine Verbindung mit Gott hatte sich verflüchtigt, aber das war im Moment kein Problem. Das Problem war Kitty Reynolds. Er musste Frances unbedingt für sich allein haben, aber Kitty war schlau, und er war ein schlechter Lügner. Jede Finte, die ihm einfiel, zum Beispiel die, sie für drei Uhr zu bestellen und mit Frances schon um halb drei aufzubrechen, würde unweigerlich Kittys Verdacht erregen. Er sah ein, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als offen mit ihr zu reden, mehr oder weniger zumindest, und ihr zu sagen, Frances habe in der Stadt ein kleines Trauma erlitten, und er müsse mit ihr allein sein, wenn sie mutig an den Ort des Geschehens zurückkehre.

«Für mich klingt es so», hatte Kitty am Telefon zu ihm gesagt, «als hättest du die Sache vermasselt.»

«Stimmt. Hab ich auch. Und jetzt muss ich versuchen, ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Dass sie noch mal hinfahren will, ist zwar ein gutes Zeichen, aber die Sache bleibt heikel.»

«Und sie ist schnucklig, und es ist Weihnachten. Wenn du es nicht wärst, Russ, würde ich mir im Hinblick auf deine Beweggründe eventuell Sorgen machen.»

Er hatte sich gefragt, wie Kitty das meinte – ob sie ihn für einzigartig gut und vertrauenswürdig hielt oder für einzigartig asexuell, unmännlich und harmlos. So oder so hatte es den erregenden Effekt gehabt, seine bevorstehende Verabredung mit Frances noch verbotener erscheinen zu lassen. In gespannter Voraussicht hatte er seine endgültige Auswahl von Blues-Platten und einen schmuddeligen alten Mantel aus dem Haus und in sein Kirchenbüro geschmuggelt, so ein Schafsfellding aus Arizona, das ihm, wie er hoffte, einen gewissen Schneid verleihen würde. In Arizona hatte er Schneid besessen, und ob das nun fair war oder nicht – er glaubte, dass es seine Ehe war, die ihm den Schneid genommen hatte. Als Marion sich nach seiner Demütigung loyal auf die Fahnen geschrieben hatte, Rick Ambrose zu hassen und ihn diesen Scharlatan zu nennen, hatte Russ sie angeschnauzt – abgekanzelt – und erklärt, Rick sei vieles, nur kein Scharlatan; die schlichte Tatsache sei die, dass er, Russ, seinen Schneid verloren habe und keinen Zugang mehr zu jungen Leuten finde. Er geißelte sich und verübelte es Marion, dass sie seiner Lust daran in die Quere kam. Die Scham, die er fortan täglich empfand, egal, ob er am Büro von Ambrose vorbeiging oder, um genau das zu vermeiden, einen feigen Umweg machte, hatte ihn mit dem Leiden Christi in Verbindung gebracht. Es war eine Qual, die ihn in seinem Glauben stärkte, während Marions zu sanfte Hand auf seinem Arm, wenn sie ihn trösten wollte, eine Qual ohne geistlichen Vorteil war.

Als es endlich auf halb drei zuging, hörte er, vor seiner Schreibmaschine mit dem noch immer leeren Blatt sitzend, die Crossroads-Teenager aus der Schule angeschwärmt kommen und um den Honigtopf Ambrose schwirren, das Gestampfe ihrer Schritte und die lauten Flüche, die Mr. Scheiß-Piss-Arsch noch beförderte, indem er sie selbst unablässig verwendete. Mehr als einhundertzwanzig Jugendliche waren jetzt bei Crossroads, darunter zwei von Russ’ eigenen Kindern; und ihm wurde bewusst, wie sehr er in Gedanken die ganze Zeit bei Frances gewesen war, wie außer sich vor Vorfreude auf ihre Verabredung, denn erst jetzt, als er vom Schreibtisch aufstand und seinen Schafsfellmantel anzog, kam ihm in den Sinn, dass er und sie seinem Sohn Perry in die Arme laufen könnten.

Schlechte Verbrecher übersehen offensichtliche Dinge. Das Verhältnis zu seiner Tochter Becky war angespannt, seit sie sich im Oktober ohne erkennbaren Grund Crossroads angeschlossen hatte, aber zumindest war ihr bewusst, wie tief sie ihn damit verletzt hatte, und er sah sie nach der Schule nur selten in der Kirche. Perry dagegen war jedes Taktgefühl fremd. Perry, bei dem ein IQ von 160 ermittelt worden war, sah zu viel und grinste zu viel über das, was er sah. Perry wäre ohne weiteres imstande, Frances anzusprechen, scheinbar geradeheraus und respektvoll, dabei aber irgendwie keins von beidem, und er würde definitiv den Schafsfellmantel bemerken.

Russ hätte den Umweg zum Parkplatz nehmen können, aber der Mann, der den in Kauf nahm, war nicht der Mann, der er heute sein wollte. Er straffte die Schultern, vergaß absichtlich, die Blues-Platten mitzunehmen, damit er und Frances einen Grund hätten, nach Einbruch der Dunkelheit in sein Büro zurückzukehren, und trat hinaus in eine dichte Nebelbank aus Rauch, dem Zigarettenqualm eines Dutzends Jugendlicher, die auf dem Flur lagerten. Von Perry war auf den ersten Blick nichts zu sehen. Ein pummeliges, apfelbäckiges Mädchen lag zufrieden quer über den Schößen dreier Jungs auf dem durchgesessenen alten Diwan, der trotz der leisen Proteste, die Russ Dwight Haefle gegenüber erhoben hatte (der Flur war ein Fluchtweg), hereingezerrt worden war, damit die Jugendlichen dort warten konnten, bis sie an der Reihe waren, von Ambrose mit brutaler, aber liebevoller Ehrlichkeit hinter den verschlossenen Türen seines Büros zur Rede gestellt zu werden.

Den Blick auf den Boden gerichtet, bewegte Russ sich voran, bahnte sich einen Weg um die bejeansten Waden und beturnschuhten Füße. Doch als er sich dem Zimmer seines Gegenspielers näherte, konnte er aus dem Augenwinkel sehen, dass dessen Tür halb offen stand; und dann hörte er ihre Stimme.

Unwillkürlich hielt er inne.

«Es ist so toll», hörte er Frances sprudeln. «Vor einem Jahr musste ich ihm praktisch eine Pistole an den Kopf halten, um ihn in die Kirche zu kriegen.»

Von Ambrose waren durch die Türöffnung nur ausgefranste Jeanssäume und abgewetzte Arbeitsstiefel sichtbar. Aber der Stuhl, auf dem Frances saß, war der Tür zugekehrt. Sie sah Russ, winkte ihm zu und sagte: «Sehen wir uns gleich draußen?»

Gott allein wusste, was für ein Gesicht er machte. Er ging weiter, schoss blind über das Ziel des Haupteingangs hinaus und stand plötzlich vor dem Gemeindesaal. Durch große Löcher in der Außenhaut lief sein Rumpf mit dunklem Wasser voll. Die Dummheit, nicht ein einziges Mal daran gedacht zu haben, dass sie zu Ambrose gehen könnte. Die klarsichtige Gewissheit, dass Ambrose sie ihm wegnehmen würde. Die Schuld, die er auf sich lud, indem er sein Herz vor der Frau verschloss, die er zu lieben und zu ehren gelobt hatte. Die Selbstgefälligkeit zu glauben, dass sein Schafsfellmantel irgendetwas anderes aus ihm machen würde als einen törichten, gestrigen, abstoßenden Clown. Er hätte sich das Ding am liebsten vom Leib gerissen und seinen gewohnten Wollmantel geholt, aber er war zu feige, um durch den Flur zurückzugehen, und wenn er den Umweg nehmen und den staubigen Stier sehen würde, müsste er, in seinem jetzigen Zustand, womöglich weinen.

O Gott, betete er in der Widerwärtigkeit seines Mantels. Bitte hilf mir.

Falls Gott sein Gebet erhörte, dann wählte er den Weg, ihn daran zu erinnern, dass er sich selbst erniedrigen, an die Armen denken und anderen dienen musste, um eigenes Leid zu ertragen. Russ ging ins Gemeindesekretariat und trug Kisten mit Spielzeug und Konserven zum Parkplatz. Mit jeder Minute, die verstrich, verschlimmerte sich die spät hereinbrechende Schlechtigkeit des Tages. Warum war Frances bei Ambrose? Was konnten sie zu besprechen haben, das so viel Zeit in Anspruch nahm? Die Spielsachen schienen alle neu zu sein oder wenigstens so unverwüstlich, dass sie als neu durchgingen, aber Russ schaffte es, weitere Minuten zu überstehen, indem er die Lebensmittelkisten durchforstete, die allzu bequemen oder gedankenlosen Spenden (Perlzwiebeln, Wasserkastanien) aussortierte und Trost im Gewicht von Jumbodosen Schweinefleisch mit Bohnen, Chef-Boyardee-Pasta, Birnenhälften in Sirup fand: in der Vorstellung, wie willkommen jede einzelne davon einem Menschen sein würde, der echten Hunger litt und nicht nur spirituell ausgehungert war wie er.

Es war 14.52 Uhr, als Frances voller Spannkraft auf ihn zugehüpft kam, wie ein Junge. Sie trug ihre Jagdmütze und, heute, eine dazu passende Wolljacke. «Wo ist Kitty?», sagte sie strahlend.

«Kitty fürchtete, dass kein Platz mehr für sie ist, wegen all der Kisten.»

«Sie kommt nicht mit?»

Unfähig, Frances in die Augen zu schauen, konnte er nicht sagen, ob sie enttäuscht war oder, schlimmer noch, Verdacht schöpfte. Er schüttelte den Kopf.

«Das ist ja albern», sagte sie. «Ich hätte doch auf ihrem Schoß sitzen können.»

«Ist es Ihnen nicht recht?»

«Nicht recht? Es ist ein Privileg! Ich fühle mich sehr besonders heute. Ich bin ein gutes Stück weitergekommen.»

Sie machte einen leichtfüßigen kleinen Ballettschritt, um ihrem Weiterkommen Ausdruck zu verleihen. Er fragte sich, ob das Gefühl, von dem sie sprach, dem Besuch bei Ambrose vorausgegangen oder durch ihn verursacht worden war.

«Na schön», sagte er und knallte die Heckklappe des Fury zu. «Wir sollten jetzt besser losfahren.»

Das war eine dezente Anspielung darauf, dass sie sich verspätet hatte, die einzige, die er sich erlauben wollte, und sie ging nicht darauf ein. «Muss ich irgendwas mitnehmen?»

«Nein. Nur sich selbst.»

«Das Einzige, ohne das ich nie das Haus verlasse! Ich schaue nur noch kurz nach, ob ich meinen Wagen abgeschlossen habe.»

Während sie zu ihrem eigenen, neueren Wagen hinüberhüpfte, beobachtete er sie. Ihre Laune schien nicht nur in diesem Moment, sondern überhaupt besser zu sein, als seine es je gewesen war. Auf jeden Fall besser, als er Marions je erlebt hatte.

«Ha!», jubelte Frances ihm quer über den Parkplatz zu. «Abgeschlossen!»

Er reckte beide Daumen hoch. Er reckte nie für irgendwen beide Daumen hoch. Es fühlte sich so merkwürdig an, dass er nicht wusste, ob er es richtig gemacht hatte. In der Hoffnung, dass kein anderer, insbesondere Perry, es mitbekommen hatte, blickte er sich um. Außer zwei Teenagern, die mit Gitarrenkästen auf die Kirche zugingen und – vielleicht bewusst – nicht in seine Richtung schauten, war niemand zu sehen. Einer der beiden war ein Junge, den er kannte, seit er als Zweitklässler in die Sonntagsschule gekommen war.

Wie es wohl wäre, mit einem Menschen zusammenzuleben, der zur Freude fähig war?

Als er in den Fury stieg, fiel eine einzelne schlappe Schneeflocke, die erste jener großen Menge, die der Himmel schon den ganzen Tag verheißen hatte, auf seinen Oberarm und löste sich dort auf. Frances, die auf der anderen Seite einstieg, sagte: «Das ist ein toller alter Mantel. Wo haben Sie den her?»

Dieses Haus glaubt: dass die Seele vom Körper unabhängig und unveränderlich ist. Erster Pro-Debattant: Perry Hildebrandt, New Prospect Township High School.

Ähem.

So verlockend es auch sein mag, sollten wir nicht den Fehler machen, eine Erfahrung misszuverstehen, die jeder dieses Namens würdige Kiffer kennt, nämlich sich an einem bestimmten Ort zu befinden, etwas Bestimmtes zu tun – etwa sich in Ansel Roders Küche mit dem Aufreißen einer Tüte Marshmallows abzumühen – und dann, im nächsten Moment, zu merken, dass das physische Ich in einer gänzlich anderen Umgebung etwas völlig anderes tut. Solche raum-zeitlichen Sprünge oder (im allgemeinen, aber irreführenden Sprachgebrauch) «Blackouts» müssen nicht auf eine Trennung von Seele und Körper hindeuten; sie sind mit jeder passablen mechanistischen Theorie des Geistes zu erklären. Beginnen wir stattdessen mit der Betrachtung einer Frage, die auf den ersten Blick trivial, unbeantwortbar oder sogar unsinnig erscheinen mag: Warum bin ich ich und nicht jemand anders? Blicken wir in die schwindelerregenden Abgründe dieser Frage …

Es war seltsam, wie die Zeit sich verlangsamte, ja fast stehenblieb, wenn er sich gut fühlte: Herrlich (und auch wieder nicht, weil es eine schlaflose Nacht verhieß), wie viele Runden sein Geist in den wenigen Sekunden, die er fürs Hinaufsteigen einer einzigen Treppe brauchte, bewältigen konnte. Herrlich die pulsierende Unmittelbarkeit von allem, wenn Körper und Seele miteinander im Einklang waren und seine Sinne mehr als sonst registrierten – seine Haut jedes Grad Temperaturabfall auf dem Weg in den zweiten Stock des Popligeren Pfarrhauses, seine Nase die Staubigkeit der kalten, zur Tür am Fuß der Treppe strömenden Luft, die er für den Fall, dass seine Mutter unerwartet nach Hause käme, offen gelassen hatte, seine Ohren die Gewissheit, dass dieser Fall nicht eingetreten war, seine Netzhäute das nicht ganz so düstere Dezemberlicht in den Fenstern, die näher am Himmel und weniger von Bäumen verschattet waren, seine Seele die an ein Déjà-vu grenzende Vertrautheit der Erfahrung, diese Stufen hinaufzusteigen, und zwar allein.

Einmal (nur ein einziges Mal) hatte er die höheren Mächte gefragt, ob eins der Zimmer im zweiten Stock nicht seins werden könnte, oder nicht so sehr gefragt als vernünftig darauf hingewiesen, dass sich der zweite Stock, unter dem Dach und von den anderen kaum je betreten, insbesondere für das dritte Kind, welches er unbestreitbar sei, ganz hervorragend eigne, und als die Antwort von mütterlich hoch oben auf ihn herabgekommen war – nein, mein Schatz, da ist es im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß, außerdem teilt sich Judson mit dir doch gern ein Zimmer –, hatte er sie ohne Protest oder neuerliches Bitten akzeptiert, denn nach seiner ganz persönlichen vernunftbasierten Einschätzung hatte er, weder das älteste noch das jüngste, noch das hübscheste Kind der Familie, als Einziger keinen rechtmäßigen Anspruch auf ein eigenes Zimmer, und er pflegte auf einem Vernunftniveau zu operieren, das anderen unzugänglich war.

Dennoch gehörte der zweite Stock für seine Begriffe ihm. Manch Lungevoll Rauch war aus dem Fenster der Abstellkammer geatmet, manch Aschepartikel in den pollenhaltigen Staub auf dem äußeren Sims geschmiert worden, und das häusliche Büro von Hochwürden, das er jetzt kühn betrat, hatte keine Geheimnisse mehr vor ihm. Teils aus Neugier, teils um auszuloten, was für ein erbärmlicher Wurm er sein konnte, hatte er sämtliche vorehelichen Briefe seiner Mutter an seinen Vater gelesen, mit Ausnahme von zweien, die Letzterer selbst nie geöffnet hatte. Als er einmal mit wenig Optimismus auf die Suche nach Playboys gegangen war, hatte er die ökumenischen Zeitschriften seines Vaters exhumiert, stapelweise The Other Side und The Witness, Früchte derart hölzernen Geistes, dass ihnen kein Tropfen Süße abgepresst werden konnte, sowie einen kompletten Jahrgang Psychology Today, von dem immerhin ein Heft ihm die Gelegenheit verschafft hatte, bei den Wörtern Klitoris und klitoraler Orgasmus, wenn auch leider unillustriert, zu verweilen. (Ansel Roders Vater bewahrte seine Playboy-Sammlung, nach Kalenderjahren sortiert, in Hängeordner-Pappkartons auf, was eindrucksvoll war, aber vom Diebstahl abschreckte.) Hochwürdens Jazz- und Blues-Platten waren lauter stummes Plastik in schimmelnden Hüllen und die alten Mäntel im Wandschrank mit der Deckenschräge reizlos, da für einen wesentlich größeren Mann gemacht als Perry, der schon jetzt – nachdem sein Wachstumsschub im Jahr zuvor einer Flaschenrakete geähnelt hatte, die in zögerlich schiefem Winkel losgeht und mit mattem Puff erstirbt – buchstäblich in den Knochen spüren konnte, dass er körperlich am Ende der Kümmerling des Hildebrandt-Wurfs sein würde. Der Wandschrank interessierte ihn nur im Dezember, wenn der Boden sich mit Geschenken füllte.

Eine bemerkenswerte Tatsache, die für die Frage nach der Unveränderlichkeit der Seele von Belang sein mochte, war die, dass ein Mensch namens Perry Hildebrandt schon neun Weihnachten auf der Erde existiert hatte, an fünf davon mit wachem und funktionierendem Bewusstsein, bevor ihm in den Sinn gekommen war, dass die Geschenke, die am Weihnachtsabend unter dem Baum auftauchten, bereits tage- oder gar wochenlang vor ihrem Auftauchen, noch nicht eingepackt, im Haus gewesen sein mussten. Seine Blindheit hatte nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun gehabt. Was den anging, hatten die Hildebrandts schon immer «pah, Humbug» gesagt. Und doch hatte Perry irgendwie weit über das Alter hinaus, in dem ihm klargeworden war, dass Geschenke sich nicht einfach selbst kauften und einpackten, ihr unvermitteltes jährliches Auftauchen wenn schon nicht als geheimnisvolle Lieferung, dann als ein Phänomen wie das Sich-Wiederauffüllen seiner Blase mit Urin hingenommen, also als Teil des normalen Laufs der Dinge. Wie war es möglich, dass er mit neun nicht begriffen hatte, was mit zehn derart offensichtlich für ihn war? Der erkenntnistheoretische Bruch war absolut. Sein neunjähriges Ich kam ihm wie ein Wildfremder vor, und das auf keine gute Art. Es stellte eine unbestimmte Bedrohung für den älteren Perry dar, der den Verdacht nicht loswurde, dass die zwei Perrys, obwohl das puttenartige Gesicht auf den Fotos von 1965 erkennbar seins war, nicht dieselbe Seele hatten. Dass es da irgendein Kuddelmuddel gegeben hatte. Aber wenn das stimmte, wo kam seine jetzige Seele her, und wo war die andere hin?

Er öffnete die Schranktür und kniete sich hin. Die Nacktheit der Geschenke auf dem Boden war eine traurige Vorbotin ihrer nackten Zukunft nach der kurzen, falschen Pracht ihres Verpacktseins. Ein Hemd, ein Nicki-Pullover, Socken. Ein Pullover mit Rhombenmuster, weitere Socken. Eine mit Geschenkband versehene Schachtel von Marshall Field’s – ziemlich nobel! Sanftes Schütteln deutete auf ein leichtes Kleidungsstück hin, sicher für Becky. Als er tiefer hineingriff, enttarnte er die Papiertüten mit Büchern und Platten. Unter Letzteren war das Yes-Album, das er seiner Mutter gegenüber in einem beiläufigen Gespräch der Art, wie sie es gerne führten, erwähnt hatte. (Eine Weihnachtswunschliste zu übermitteln, ohne von Weihnachten zu sprechen, war ein ganz einfaches Spiel, und trotzdem hätte Hochwürden es nicht hinbekommen, ohne zu zwinkern, und Becky hätte es gleich vollends verdorben: «Versuchst du mir gerade zu sagen, was du dir zu Weihnachten wünschst?» Nur seine Mutter und sein kleiner Bruder verfügten über anständige Fähigkeiten ludischen Handelns.) Rückblickend war es ein Jammer, auf die Yes-Platte angespielt zu haben, bevor er seinen neuen Beschluss gefasst hatte. Yes passte hervorragend zu einem Joint, aber er fürchtete, dass die Musik dieser Band einiges an Glanz einbüßen würde, wenn man sie mit unbeeinflusstem Bewusstsein hörte.

Ganz hinten im Schrank befanden sich schwerere Dinge, ein kleiner gelber Samsonite-Koffer (zweifellos für Becky), ein dem Anschein nach gebrauchtes Mikroskop (musste für Clem sein), ein tragbarer Kassettenspieler/-rekorder (mal beiläufig erwähnt, aber keineswegs drauf gezählt!) und, oje, ein elektrisches NFL-Footballspiel. Armer Judson. Er war noch klein genug, um ein Spiel geschenkt bekommen zu müssen, aber speziell das hier hatte Perry schon bei den Roders gespielt und war vor Lachen über seine miese Qualität fast aus den Latschen gekippt. Mit einem Geräusch wie von einem Norelco-Rasierer vibrierte das Blech-Spielfeld elektrisch unter zwei Teams kleiner Plastikspieler, die Plastikrasenrechtecke an den Sohlen kleben hatten: die Quarterbacks auf ewig in mannhafter Vorwärtspasshaltung erstarrt, die Halfbacks mit einem «Ball» in den Händen, der eher einem Fusselknäuel glich und den sie häufig verfehlten, wenn sie nicht vom lebhaften Gedränge derart desorientiert waren, dass sie zu ihrer eigenen Endzone rannten und ein Safety für ihren Gegner erzielten. Für die wie blöd Bekifften war nichts witziger als wie blöd bekifft wirkendes Verhalten; aber Judson würde es natürlich nicht bekifft spielen.

Auf der Habenseite: keine Spur von einer Kamera. Perry war sich ziemlich sicher gewesen, dass nur er wusste, was sein kleiner Bruder sich am meisten wünschte, denn Judson war ein überlegenes menschliches Wesen, dem es nicht einfallen würde, sich ihrer Mutter gegenüber in habsüchtigen Andeutungen zu ergehen, und der väterliche Stil war derart antimaterialistisch, dass nie nach Weihnachtswunschlisten gefragt wurde. Dennoch, es gab so etwas wie Pech, intuitiv richtige Vermutungen, und deshalb musste er den Wandschrank durchwühlen – ein kleiner Verstoß, kleiner noch im Kontext eines größeren Guten.

Denn dies war sein neuer Beschluss: gut zu sein.

Oder, wenn das nicht gelang, zumindest weniger schlecht.

Obwohl seine Motive, das zu beschließen, die Vermutung nahelegten, dass die Schlechtigkeit grundlegend und vielleicht nicht zu beheben war.

Zum Beispiel: das Widerstreben, das er jetzt empfand, als er aufstand und die zugige Treppe wieder hinunterging, um den Aktivposten zu liquidieren. Die Liquidation war ein Urteil, das er über sich selbst verhängt, ein Bußgeld, das er auf dem Höhepunkt seiner Beschlussfindung erhoben hatte, doch jetzt fragte er sich, ob das auch wirklich notwendig war. In seiner Brieftasche befanden sich der Zwanzigdollarschein von seiner Mutter für Weihnachtseinkäufe plus elf Dollar, die er bislang nicht für die Vergiftung seines zentralen Nervensystems ausgegeben hatte. Die Kamera, die ihm und Judson im Schaufenster des «New Prospect Photo»-Geschäfts ins Auge gefallen war, kostete 24,99 $, Mehrwertsteuer und Filme nicht eingerechnet. Selbst wenn er einen billigen, gebrauchten Rahmen für das Gouache-Porträt seiner Mutter finden und allen anderen Taschenbücher schenken würde – und dass er sich ärgerte, überhaupt etwas für Becky, Clem und Hochwürden kaufen zu müssen, war bereits ein unheilvoller Verstoß gegen seinen Beschluss –, hatte er es mit einem Fehlbetrag zu tun.

Dabei gab es eine billigere Lösung. Judson würde sich auch freuen, wenn er Risiko bekäme, das Brettspiel, das neu nicht halb so viel kostete wie die Kamera, und es mit ihm in ihrem Zimmer spielen könnte, was Perry als zusätzliches Geschenk an Judson liebend gern getan hätte, denn er mochte das Spiel ja auch. Doch wie alle anderen Spiele, in denen es um Krieg oder ums Töten ging, wie jedes Spielzeug, bei dem man Projektile abschießen oder sich das Abschießen von Projektilen vorstellen konnte, wie jedwede Symbolisierung von Soldaten, Kriegsflugzeugen, Panzern usw. – kurz, wie alles, was ein normaler Junge wie Judson sich am meisten wünschte –, war Risiko dank Hochwürdens brachialem Pazifismus in ihrem Haus verboten. Perry verfügte durchaus über ein Arsenal an vernünftigen Argumenten: War ein kriegsähnlicher Sieg nicht das Ziel aller Spiele? Wieso verstieß das virtuelle Gemetzel beim Schach und bei Dame nicht gegen das Verbot? War es wirklich zwingend, die ansprechend lackierten rhombenförmigen Risiko-Spielsteine als «Armeen» zu betrachten statt als abstrakte Figuren in einem topologischen Strategie- und Würfelspiel? Wäre es doch nur möglich, mit seinem Vater zu diskutieren, ohne rot anzulaufen, vor Wut fast in Tränen auszubrechen und sich dafür zu hassen, dass er zwar klüger, aber auch weniger gut war als Hochwürden! Ein schönes Geschenk an Judson wäre so ein Streit am Weihnachtsmorgen.

Nachdem er widerstrebend geschlussfolgert hatte, dass der Aktivposten nicht zu retten war, machte er die Treppenhaustür hinter sich zu und ging wieder zu Judson ins Zimmer, wo sein Bruder noch genau wie vorher unter der Leselampe, die Perry eigenhändig über dem Kapitänsbett angebracht hatte, ein Buch las. Judsons Seite des Zimmers erinnerte an die Kajüte der Spray, des weltumsegelnden Schiffs seines Helden Joshua Slocum – alles an seinem Platz, die Kleidung zusammengelegt und unter dem Bett verstaut, 50-Cent-Bücher alphabetisch nach Titeln geordnet, Dinky-Autos in parallelen Diagonalen auf einem kleinen Regal geparkt, Wecker fest aufgezogen –, außerhalb dessen das Meer Perry tobte, für den Kleidung zusammenzulegen eine unvernünftige Zeitverschwendung und das Ordnen seiner Besitztümer überflüssig war, weil er immer genau wusste, wo er was hingetan hatte. Der Aktivposten befand sich unter seinem Bett, in der mit einem Vorhängeschloss gesicherten Sperrholzkassette, die er im Werkunterricht der achten Klasse als Abschlussarbeit gebaut hatte.

«He, Kurzer, tut mir leid, dass ich dich störe», sagte er von der Tür aus. «Aber du müsstest mal eben woanders hingehen.»

Judsons Buch war Die unglaubliche Reise. Er runzelte theatralisch langsam die Stirn. «Erst sagst du, ich soll hierbleiben, und jetzt sagst du, ich soll weggehen.»

«Nur eine Minute. In der Weihnachtszeit müssen ungewöhnliche Befehle befolgt werden.»

Ohne sich vom Fleck zu rühren, sagte Judson: «Was willst du heute machen?»

Eine taktische Frage.

«Im Moment», sagte Perry, «würde ich gerne etwas machen, wofür du das Zimmer verlassen musst.»

«Aber später.»

«Da muss ich in die Stadt. Kannst du nicht zu Kevin gehen? Oder zu Brett.»

«Die sind beide krank. Wie lange bist du weg?»

«Wahrscheinlich bis zum Abendessen.»

«Ich habe eine neue Idee, wie man das Spiel aufstellen könnte. Kann ich das machen, während du weg bist, und dann spielen wir nach dem Abendessen?»

«Ich weiß nicht, Jay. Vielleicht.»

Ein blutergussfarbener Schatten der Enttäuschung auf Judsons Gesicht brachte Perry zu seinem Beschluss zurück.

«Na gut, meinetwegen», sagte er. «Aber du holst das Spiel nicht vorher raus, klar?»

Judson nickte und sprang mit seinem Buch vom Bett. «Versprochen?»

Perry versprach es und schloss hinter ihm die Tür ab. Seit er, ziemlich gewieft, aus Hemdenpappe eine Stratego-Kopie hergestellt hatte, war sein Bruder wie wild darauf aus, es mit ihm zu spielen. Weil es dabei nominell um Bomben und ums Töten ging, lief es Gefahr, von den höheren Mächten beschlagnahmt zu werden, und Judson hatte zur Geheimhaltung nicht ermahnt werden müssen. Es gab viele schlechtere kleine Brüder in New Prospect. Nicht nur war Judson Perrys bester Beweis für die Realität der Liebe, er war auch ein derart sympathischer, aufgeräumter Junge, fast so intelligent wie Perry und viel besser als er in der Lage, nachts zu schlafen, dass Perry manchmal wünschte, er wäre sein kleiner Bruder.

Aber was sollte das überhaupt heißen? Wenn es sich bei der Seele nur um ein vom Körper geschaffenes psychisches Konstrukt handelte, war es ja tautologisch selbstverständlich, dass Perrys Seele in Perry und nicht in Judson wohnte. Und doch fühlte es sich nicht selbstverständlich an. Dass er sich fragte, ob die Seele nicht vielleicht unabhängig und unveränderlich war, rührte daher, wie merkwürdig, ja wie zufällig er es fand, dass seine Seele sich ausgerechnet in ihm niedergelassen hatte. Sosehr er sich auch bemühte, ob bei verändertem oder bei nüchternem Bewusstsein – das Mysterium, wie es dazu hatte kommen können, dass er Perry war, vermochte er nie ganz zu lösen oder auch nur vernünftig in Worte zu fassen. Ihm war überhaupt nicht klar, womit zum Beispiel Becky es verdient hatte, Becky zu sein, oder wann genau (in einer früheren Inkarnation?) sie dieses Privileg erworben hatte. Sie war einfach Becky, um die sich die Gestirne drehten; und auch das verwirrte ihn.

Ein köstlicher, schwacher Stinktiergeruch stieg von dem Aktivposten auf, als Perry die Kassette öffnete. Der Aktivposten bestand aus 85 Gramm Gras, in Doppeltütchen, und 21 Quaalude-Tabletten, den Überresten eines Großeinkaufs, der ihn, wie jeder Einkauf davor, nahezu unerträgliche Angst und Scham gekostet hatte. Er starrte darauf, schlicht fassungslos, dass er für nichts weiter als die mutmaßliche Freude am weihnachtlichen Schenken im Begriff war, sich davon zu trennen. So grausam, sein Beschluss. Er glaubte, dass er das Highsein vielleicht etwas weniger liebte als seinen Bruder, aber ob er, wenn seine Gedanken mit ihm durchgingen und eine Nacht im Bett sich wie ein Monat Nächte anfühlte, nicht doch zwei Quaaludes lieber hätte, wusste er nicht so genau. Ja, das war hier die Frage: ob er sich den ganzen Scheiß-Aktivposten in die Tasche seines Parkas stecken sollte, und fertig, oder ob er heute Nacht schlafen könnte. Das Gras allein würde ihm dreißig Dollar einbringen, mehr Bargeld, als er brauchte. Warum nicht ein paar Ludes behalten? Warum eigentlich nicht alle?

Elf Tage zuvor hatte er – eine gespenstische Entsprechung zur kosmischen Lotterie, in der seine Seele den Namen Perry gezogen hatte – aus einem Haufen gefalteter Zettel auf dem Linoleumfußboden des First-Reformed-Gemeindesaals den Namen Becky H. gefischt. (Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? Ungefähr eins zu fünfundfünfzig – hundert Millionen Mal höher als die Wahrscheinlichkeit, Perry zu sein, aber immer noch ziemlich gering.) Sobald er den Namen seiner Schwester gesehen hatte, war er in der Hoffnung, seinen Zettel gegen einen anderen tauschen zu können, noch einmal zu dem Haufen zurückgeschlichen, wo jedoch ein Crossroads-Betreuer bereitstand, um gerade solche Schummeleien zu verhindern. Wenn der Moment kam, sich einen Partner für eine «Dyaden»-Übung zu suchen, sagte Rick Ambrose normalerweise an, dass man jemanden wählen solle, den man noch nicht gut kenne oder mit dem man schon länger nicht gesprochen habe. Am Sonntag davor jedoch war einer der Zwölftklässler aus dem inneren Kreis, Ike Isner, aufgestanden und hatte coram publico moniert, dass die Leute zu viele «sichere» Partner wählten und riskantere mieden. In guter stalinistischer Schauprozess-Manier, unter öffentlicher Aufbietung starker Emotionen, bekannte Isner sich dessen selbst als schuldig. Sofort überschüttete ihn die Gruppe mit Anerkennung für seine mutige Ehrlichkeit. Dann schlug jemand ein Lossystem vor, gegen das ein anderer aus dem inneren Kreis einwandte, dass sie persönliche Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen sollten, anstatt auf ein mechanisches Verfahren zurückzugreifen, doch der Vorschlag gewann in der Gruppenabstimmung haushoch – wobei Perry wie gewöhnlich abwartete, aus welcher Richtung der Wind wehte, bevor er die Hand dafür hob.

Becky war eine der wenigen gewesen, die dagegen gestimmt hatten. Als er nun ihren Namen auf dem Zettel las, fragte er sich, ob sie genau diese Eventualität vorausgesehen hatte; ob sie womöglich, in diesem seltenen Fall, scharfsinniger gewesen war als er. Überall im Gemeindesaal liefen die Leute zu ihren Partnern. Becky hielt arglos Ausschau, welchen sie wohl haben würde. Als Perry auf sie zukam, sah er, wie ihr die Lage dämmerte. Ihr Gesichtsausdruck entsprach seinem. Er besagte: Ach du Scheiße.

«Also, passt auf», bellte Ambrose. «In dieser Übung nennen wir unseren Partnern bitte etwas, das wir an ihnen wirklich bewundern. Erst der eine, dann der andere. Und dann sagen wir unseren Partnern bitte, was an ihrem Verhalten für uns ein Hindernis ist, sie besser kennenzulernen. Ich spreche von Hindernissen, nicht von Verunglimpfung. Haben das alle verstanden? Ist jedem klar, was zuerst kommt?»

Die Gruppe war so groß, dass es für Perry und Becky seit dem Abend sechs Wochen zuvor, als sie alle Welt dadurch geschockt hatte, dass sie auf einmal bei Crossroads mitmachte, ein