Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

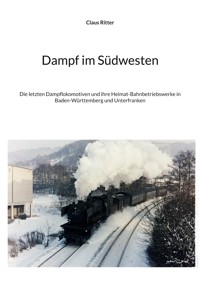

Der Autor berichtet in diesem Buch von seinen persönlichen Begegnungen mit in den Jahren von 1969 bis 1975 noch existierenden Dampflokomotiven sowie seinen Besuchen ihrer Bahnbetriebswerke im Südwesten Deutschlands, begleitet von 136 bisher unveröffentlichten privaten Fotos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 52

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dem freundlichen Personal der Deutschen Bundesbahn in den letzten Jahren des Dampfbetriebs gewidmet

Inhaltsverzeichnis

I Vorwort

II Einleitung

III Es dampft noch in Mannheim und Umgebung

IV Mit Dampf durch das Neckartal

V Das Königliche Bahnbetriebswerk Heilbronn

VI Aalen, Hochburg der T 18

VII Ulmer Einzelstücke

VIII Crailsheimer Jumbos und Neubauloks

IX Tübinger P8, Bubiköpfe und mehr

X Mit Dampf durch Unterfranken

XI Die letzten Mohikaner von Rottweil

XII Schlussbetrachtungen

I Vorwort

Alle hier gezeigten Fotos stammen aus meinem persönlichen Archiv, wurden in den Jahren 1969-75 aufgenommen und bisher noch nicht veröffentlicht. Die heutige Qualität beruht hauptsächlich auf den damals genutzten Geräten und Filmen.

Eingesetzt habe ich sowohl eine „Kodak-Instamatic“, das war eine einfache Kassetten-Kamera, als auch eine schon recht passable Kleinbildkamera.

Das Filmmaterial war sehr unterschiedlich, außer den gängigen Markenfilmen von Agfa, Kodak und Fuji fanden auch die viel preiswerteren Eigenmarken von Quelle und Porst Verwendung. Ich musste ja als Schüler auf den Preis achten, denn gesponsert wurde mein Hobby kaum bis gar nicht.

Entsprechend unterschiedlich sind die heutige Farbgebung und Tiefenschärfe. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Negative und Dias der teureren Markenfilme die lange Lagerdauer hinsichtlich der Farbqualität etwas besser überstanden als die Billig-Fabrikate.

Um das Jahr 1970 waren in Baden-Württemberg sowie im angrenzenden Südhessen und Unterfranken noch die Dampf-lok-Baureihen 03, 23, 38, 44, 50, 64, 65 und 78 planmäßig im Einsatz. Ihre Heimat-Bahnbetriebswerke waren Aalen, Aschaffenburg, Crailsheim, Darmstadt, Heilbronn, Mannheim, Rottweil, Tübingen und Ulm. Die letzten dieser Dampfloks wurden 1976 in Crailsheim und Ulm aus dem Betrieb genommen.

II Einleitung

Als Kinder ließen wir uns gerne mal den Dampf durch die Nase ziehen. Bis Mitte der 1960er Jahre war das auch noch relativ einfach zu bewerkstelligen. Man brauchte sich dazu nur auf eine Brücke über eine Eisenbahnstrecke zu stellen und abzuwarten, bis eine Dampflok oder gleich ein ganzer Dampfzug durchfuhr. Und das geschah zu dieser Zeit noch relativ oft.

Die von unserer damaligen Wohnung nächstgelegene Brücke über eine Bahnstrecke war der „Kleinfeldsteg”, eine Überführung für Fußgänger und Radfahrer über das Gleisvorfeld des Mannheimer Hauptbahnhofs. Dort konnte man sich prima in den Rauch stellen. Heute wird der Blick von undurchsichtigen und beschmierten Plexiglasscheiben versperrt.

Damals sah man schon von weitem die heranfahrenden Dampflokomotiven. Wir unterteilten sie als Kinder lediglich in große und kleine.

Wie ich später herausfand, handelte es sich bei den „Kleinen” um „Tenderloks”, die ihre Vorräte an Kohlen und Wasser im Tender und in Wasserkästen direkt auf der Lok mitführten. Die „Großen” waren hingegen Lokomotiven mit Schlepptender, die für Wasser und Kohle einen zusätzlichen Anhänger hinter der Lok mitschleppten.

Die Nummern, die auf allen vier Seiten der Lokomotiven angebracht waren, interessierten mich zunächst noch überhaupt nicht. Dies geschah dann aber spätestens im Jahr 1967, als mir eine „P8” auffiel, die ich als Modell aus dem Märklin-Katalog kannte, und deren Vorbild darin bereits als „selten” bezeichnet wurde. Die P8 war eine ehemals preußische Personenzuglok („P” für Personenzuglok), die 1925 nach Gründung der Deutschen Reichsbahn als Baureihe 38 in deren Bestand übernommen wurde.

Auf den Lok-Nummernschildern, damals noch schön gestanzt, bezeichneten die ersten beiden Ziffern die Baureihe und der zweite Zahlenblock die laufende Nummer, die der Reihenfolge der gebauten Maschinen entsprach.

Die P8 gehörte zu den größeren Lokomotiven, unterschied sich jedoch im Aussehen erheblich von anderen großen Loks. Dies war darauf zurückzuführen, dass die Deutsche Reichsbahn die Baumuster vereinheitlichte, es entstanden ab 1925 die sogenannten Einheitsloks, die oft ein mehr oder weniger ähnliches oder, zumindest für den Laien, sogar gleiches Aussehen hatten. Dieser Eindruck war auch insofern nicht mal so falsch, da einzelne Komponenten, wie zum Beispiel Kessel oder Fahrwerk, tatsächlich teilweise untereinander ausgetauscht werden konnten.

Die damals in Mannheim stationierten Tenderloks waren allerdings auch noch preußischen Ursprungs, es waren T16 (”T” für Tenderlok), die jetzt die Baureihennummer 94 trugen.

Für den Laien führe ich hier die Einteilung der Dampflok-Baureihen der Deutschen Reichsbahn und auch der späteren Deutschen Bundesbahn auf:

Baureihe 01 - 19 Schnellzugloks mit Schlepptender

20 - 39 Personenzugloks mit Schlepptender

40 - 59 Güterzugloks mit Schlepptender

60 - 79 Personenzug-Tenderloks

80 - 98 Güterzug-Tender- bzw. Rangierloks

99 Schmalspurloks

Diese Einteilung gilt sinngemäß auch für Elektrolokomotiven:

E01 - E19 Schnellzugloks usw.

Nach dieser Übersicht war also die Baureihe 38, die frühere P8, eine

Personenzuglok mit Schlepptender, die 94, ehemals T16, eine

Güterzug-Tenderlok bzw. Rangierlok.

Die heute noch in Deutschland meist bei privaten Bahnen im touristischen und/oder musealen Bereich oder sogar noch im Personennahverkehr eingesetzten Dampfrösser, zum Beispiel auf der Harzquer- und Brockenbahn, beim „Rasenden Roland” auf Rügen und einige andere haben deswegen zumeist die Baureihen-nummer 99, weil sie auf Schmalspurgleisen unterwegs sind. So fährt zum Beispiel der Rasende Roland auf 75 cm schmaler Spur, bei der Harzquerbahn sind es genau ein Meter, während die Normalspur 1,435 m breit ist.

Letztere ist englischen Ursprungs, die erste öffentliche Eisenbahn von 1825 hatte dieses Maß (4 Fuß, 8,5 Zoll) bereits.

Außer den Tenderloks der Baureihe 94, die gemäß ihrer Bestimmung vor allem zum Rangieren oder vor Nahgüterzügen eingesetzt wurden, waren in Mannheim noch in größerer Anzahl Lokomotiven der Baureihe 50 stationiert, das waren eigentlich Güterzugloks mit Schlepptender, die aber aufgrund ihrer Vielseitigkeit auch im Personenzugdienst Verwendung fanden.

Einen für mich einzigartig schönen Blick von oben auf einen sehr umfangreichen Dampfbetrieb hatte man Anfang der sechziger Jahre auch von der Wohnung meiner Urgroßmutter in der Nähe des Bahnhofs Mannheim-Waldhof. Die Hauptstrecke von Mannheim nach Frankfurt wurde da ja gerade erst elektrifiziert.

Einen Fotoapparat hatte ich damals leider noch nicht, den bekam ich erst zu Weihnachten 1968, ich war elf Jahre alt. Es war die bereits erwähnte Kodak-Instamatic. Nun konnte ich die letzten Dampfer auf Schienen endlich auch auf Zelluloid bannen.

III Es dampft noch in Mannheim und Umgebung

„Wir gewöhnen uns das Rauchen ab“. Das war ein bekannter Slogan der Deutschen Bundesbahn in den sechziger Jahren. Und im „Mannheimer Morgen“, der Tageszeitung, konnte man zusätzlich lesen, dass, falls doch noch eine Dampfwolke über dem Hauptbahnhof zu sehen ist, die Neckartalstrecke daran Schuld sei.

Also höchste Zeit, die letzten noch fahrenden Dampfzüge zu beobachten, zu fotografieren und mit ihnen zu fahren.