14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

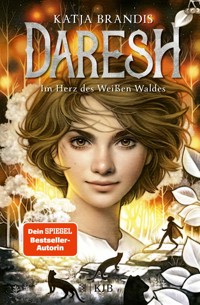

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Daresh

- Sprache: Deutsch

Zwischen den Gilden Dareshs herrscht große Zwietracht. Als Rena aus der Erdgilde die Quelle berührt, und damit die tierischen Halbmenschen Dareshs befreit, ist sie zur Flucht gezwungen. Bald trifft sie auf die kämpferische Feuerfrau Alix. Gemeinsam mit Rowan aus der Luftgilde und Dagua aus der Wassergilde brechen sie zu einer Reise auf, um die Völker Dareshs im Herz des Weißen Waldes zu vereinen … Band 1 der faszinierend-phantastischen Trilogie von Bestsellerautorin Katja Brandis

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Katja Brandis

Daresh

Im Herz des Weißen Waldes

Biografie

Katja Brandis, geb. 1970, studierte Amerikanistik, Anglistik und Germanistik und arbeitete als Journalistin. Sie schreibt seit ihrer Kindheit und hat zahlreiche Romane und Sachbücher für junge Leser*innen veröffentlicht, darunter die Bestsellerserien »Woodwalkers« und »Seawalkers«. Sie lebt mit Mann, Sohn und drei Katzen in der Nähe von München.

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2022 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München).

Covergestaltung: Max Meinzold in Zusammenarbeit mit Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden

Coverabbildung: Anna Dittmann

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-7336-0432-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

I. TeilErde und Feuer

Die Burg

Rena saß auf dem Kutschbock des Karrens, der sie gleich in die Felsenburg der Regentin bringen würde, und versuchte ruhig zu bleiben. Sie zupfte die helle Leinentunika glatt, die sie sich für den Anlass geliehen hatte, und polierte ihr Gildenamulett mit der Handfläche. Ihr Onkel flüsterte ihr ins Ohr: »Ganz locker bleiben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie uns nicht reinlassen, weil du dabei bist.«

»Und was machen wir dann?«

Ihr Onkel zuckte nur die Schultern. Sie spürte, dass er selbst nervös war.

Rena hob den Kopf. Vor ihnen ragte die Burg in den bleigrauen Himmel. Sie schien aus der Flanke des Alestair-Berges herauszuwachsen, ihre Wände waren glatter, unverfugter Fels. Die gewaltigen Haupttore standen noch offen, vor ihnen war eine Gruppe von Leuten der Feuergilde eingelassen worden. Drohend starrten einige der Feuerleute zu ihnen herüber. Vielleicht können wir einfach hinter ihnen durchschlüpfen, hoffte Rena.

»He, ihr da von der Erdgilde!« Das galt ihnen.

Renas Onkel zügelte den Hirschmenschen, der den Karren zog, und der Halbmensch gehorchte schweigend. Sein Fell war schweißnass vor Furcht. Eine der Wachen in den Farben der Regentin – Grün und Grau – trat heran und musterte Rena misstrauisch. Er war so nah, dass sie den muffigen Geruch alten Leders riechen konnte, den seine Uniform ausströmte. »Wer ist die Kleine, Meister Fordas? Antwortet!«

Am liebsten wäre Rena zurückgewichen, aber sie zwang sich, den Mann anzulächeln. Es hatte nicht die geringste Wirkung. Die Wache glotzte zurück, als sei Rena ein widerliches Insekt.

»Meine Nichte Rena. Sie lernt bei mir das Handwerk der Holzmeisterin.«

»Wie alt?«

»Fünfzehn.«

»Ihr verbürgt Euch für sie?«

»Ich verbürge mich für sie.«

Die Wache verlor das Interesse. »Na gut, rein mit euch. Los!«

Ihr Karren ratterte über die steinerne Schwelle, und hinter ihm schlossen sich die schweren Flügel des Haupttores. Rena sackte erleichtert in sich zusammen. Die erste Hürde hatten sie genommen.

»Isch hoffe, dü neue Regentün üst nicht so knauserig wie dü letzte«, plapperte der Hirschmensch.

»Ruhe da vorne!«, knurrte Meister Fordas. »Bei der nächsten dummen Bemerkung gibt’s fünf Wurzeln weniger!«

Beleidigt schwieg der Vierfüßler. Auf seinem glatten, menschlichen Gesicht mit der breiten Nase lag ein halb schmollender, halb gehetzter Ausdruck. Wahrscheinlich war es nur der Gedanke an die Karededa-Wurzeln, die tief unter der Erde geerntet wurden und nach denen alle Hirschmenschen verrückt waren, der ihn davon abhielt, an Ort und Stelle das Geschirr abzuwerfen und davonzustürmen.

Kaum war das Gefährt zum Stehen gekommen, begann eine Gruppe von Iltismenschen schon damit, seine hölzerne Ladung herauszuheben und in eine der Aufbewahrungskammern zu verfrachten. Verblüfft dachte Rena: Iltismenschen! Hier? Wie hat die Regentin das bloß geschafft? Sie wusste, dass die halbmenschlichen Völker von Daresh sich gewöhnlich nicht viel um das scherten, was die Bewohner der Dörfer taten, und höchstens einige Tage in ihren Dienst traten. Die Iltismenschen, denen ohnehin niemand gerne im Dunkeln begegnete, taten nicht einmal das. Es gab nur eine Ausnahme. Rena fragte sich, wie es die Regentin fertigbrachte, dass es vom Storchen- bis zum Natternmenschen kein Wesen gab, das ihr den Gehorsam verweigerte.

Sie beobachtete, wie elegant die Helfer mit den geschmeidigen Körpern und dem braun- und cremefarbenen Pelz trotz ihrer schweren Last über die Steinfliesen glitten. Die Iltismenschen waren einen halben Kopf kleiner als Rena. Ihr Gesicht wirkte fast menschlich, obwohl es in eine kurze Schnauze auslief und die Ohren pelzige Lauscher waren. Die Vorderpfoten ähnelten schmalen daumenlosen Händen mit kurzen Fingern, so dass sie damit Dinge greifen konnten.

Einer der Halbmenschen bemerkte Renas Blick und bleckte unwillig die Fangzähne. »Staarrr mich niccccht an!«

Rena zuckte zusammen und brachte heraus: »Tut mir leid.« Sie sprang vom Karren und eilte hinter der massigen Gestalt ihres Onkels her.

Sie wurden von einem menschlichen Bediensteten zu einem kleinen Saal geleitet und angewiesen, dort zu warten. Ein Mann und ein Junge der Feuergilde warteten ebenfalls dort. Finster blickten sich die beiden Meister an, und der Mann der Feuergilde spuckte verächtlich aus, bevor er ihnen den Rücken zudrehte. Voller Neid sah Rena, dass der Junge – er war nur wenig älter als sie und hatte glatte schwarze Haare, die ihm in den Nacken fielen – schon ein Schwert tragen durfte. Dann erkannte sie ihn, und es durchfuhr sie wie ein heißer Strom. Es war Jon, der Lehrling des Schmieds im Nachbardorf. Sie hatte ihn schon ein paarmal heimlich beobachtet, wenn er vor der schwarzen Pyramide arbeitete. Er hatte ein schmales, schönes Gesicht mit einer geraden Nase.

Hallo Jon, dachte Rena, und ihr Herz klopfte so laut, dass sie Angst bekam, es könnte sie verraten. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich.

»Elende Brandstifter«, knurrte ihr Onkel. »Arrogant sind sie bis dorthinaus! Dabei kann keiner von ihnen mehr mit Holz anfangen, als es zu verbrennen!«

Sie sind nicht arrogant, sie sind nur stolz, dachte Rena. Kein Wunder, ich wäre es auch, wenn ich einer solchen Gilde angehören würde. Aber es ist zu spät, ich bin in die Erdgilde hineingeboren worden, und Onkel und Papa bekommen schon Zustände, wenn ich die Feuerleute nur erwähne …

Freunde waren die Gilden nie gewesen, dazu waren Eigenschaften, Glauben und Geschäfte ihrer Angehörigen zu verschieden. Doch seit ein paar Wintern wuchs die Feindschaft zwischen ihnen, aus kleinen Anlässen wurden nun oft blutige Fehden, die noch schlimmere Rache nach sich zogen. Da manchmal Mitglieder mehrerer Gilden in einer Siedlung wohnten, war das Zusammenleben schwierig geworden. Die neue Regentin unternahm nichts, um den Streit zu schlichten. Kaum zwei Winter war sie im Amt, und schon schien es schwer, etwas Gutes über sie zu sagen. Niemand wusste, warum die letzte Regentin gerade diese Frau zu ihrer Nachfolgerin bestimmt hatte. Auf Daresh hatte die Regentin zwar keine absolute Macht, da die Gilden sich selbst verwalteten und in ihren Provinzen herrschten, aber sie regelte Angelegenheiten, die alle Provinzen betrafen. Dafür erhob sie Abgaben und unterhielt ein eigenes Heer.

Um ihren Onkel von seinem Lieblingsthema, den üblen Eigenschaften der Feuergilde abzulenken, flüsterte Rena: »Meinst du, die Regentin empfängt uns?«

»Wir haben eine gute Chance. Immerhin waren wir der Hoflieferant ihrer Vorgängerin.«

»Sag mal, wer war eigentlich der Besucher gestern Abend?«

Ihr Onkel sah sie scharf an. »Hast du uns reden gehört?«

Rena war erstaunt über seinen strengen Ton. »Nur die Stimmen. Ich habe schon halb geschlafen.«

»Es war niemand, den du kennst«, sagte der Meister und verfiel wieder in brütendes Schweigen.

Ein paar Atemzüge später kehrte der Bedienstete zurück und bedeutete ihnen, ihm zu folgen. Rena und ihr Onkel warfen sich einen frohen Blick zu. Aus dem Augenwinkel schielte Rena noch einmal zu Jon und seinem Meister hinüber und hoffte, dass sie sie auf dem Rückweg wiedersehen würden. Dann tauchte sie hinter ihrem Onkel in die Höhlen aus poliertem Stein ein, deren Wände Hunderte von Künstlern in eine erstarrte Bilderwelt verwandelt hatten. Eine Gruppe von Storchenmenschen im Flug. Händler der Luftgilde die um Waren feilschten. Ein Schwertkampf. Die Reliefs schienen alt zu sein, uralt, es mochte hundert Generationen her sein, dass jemand sie geschaffen hatte. Rena staunte. Sie hätte am liebsten die Hand ausgestreckt und die Finger darüber gleiten lassen, aber dafür war keine Zeit, sie hasteten zu schnell durch die Gänge.

Zuerst merkte Rena es kaum, dass sich ein seltsames Gefühl in ihrem Inneren immer mehr verstärkte. So etwas hatte sie noch nie gespürt – es war, als berühre eine Hand mit den Fingerspitzen ihr Bewusstsein. Rena schüttelte den Kopf, versuchte das Gefühl loszuwerden, aber es half nichts. Je weiter sie dem Diener ins Ganglabyrinth hinein folgten, desto enger schienen sich die Finger um ihren Geist zusammenzuschließen, zur Faust zu ballen. Rena presste die Hand gegen die Stirn und versuchte ihren Meister einzuholen, der vor ihr ging. »Ich … mein Kopf …«

»Was ist?«

»Mein Kopf fühlt sich komisch an«, sagte Rena und ärgerte sich darüber, dass sie es nicht besser beschreiben konnte. »Irgendwas hier …«

Der Diener sah sie ungeduldig an, und ihr Onkel runzelte die Stirn. Stell dich nicht so an, sagte sein Gesichtsausdruck. »Zu Hause machst du dir einen Tee aus Mitternachtsblättern, der ist gut gegen Kopfschmerzen. Still jetzt, wir sind gleich da.«

Rena hielt den Mund. War sie wirklich die Einzige, die es spürte?

Sie merkte, dass ihre Muskeln starr und krampfig geworden waren und versuchte sich zu entspannen. Vielleicht half das ja …

In dem Moment, in dem sie aufhörte, sich gegen das Gefühl zu wehren, veränderte es sich. Jetzt war es nicht mehr so unangenehm, es floss einfach durch sie hindurch. Nun spürte sie, was es wirklich war: ein Ruf, ein Lockruf, drängend und schmerzhaft und süß zugleich. Etwas rief sie zu sich!

Das Ziel schien genau in der Richtung zu liegen, in die sie gingen, denn das Gefühl wurde immer stärker. Vielleicht kommt der Ruf von der Regentin selbst, dachte Rena. Vielleicht sucht sie jemanden ganz Bestimmtes für ihren Hof, eine Vertraute oder eine Verwalterin. Ihr Atem ging schneller, während sie sich vorstellte, was das bedeuten konnte. Silberne Teller, darauf nur die zartesten Farnsprossen. Selbst die Leute der Feuergilde – ja, auch Jon! – würden höflich um eine Audienz bei ihr bitten. Sie würde natürlich nicht zulassen, dass Jon sich vor ihr verbeugte, sie würde ihn auf die Burg einladen und Zeit mit ihm verbringen. Wenn er sie näher kennenlernte, wurden sie vielleicht Freunde … oder mehr als das. Und natürlich würde sie nie mehr tagelang wandern müssen, um essbare Blätter zu sammeln, oder verschwitzt und dreckig helfen, einen toten Baum zu zerlegen und nach Hause zu schaffen.

Vor ihnen gabelte sich der Weg. Der Ruf führte sie nach rechts. Rena lief voraus. Die würden sich wundern, woher sie den Weg kannte, obwohl sie noch nie hier war.

»He, wo willst du denn hin?«, schrie der Meister ihr nach. Verblüfft blieb Rena stehen und merkte, dass er und der Diener den linken Gang genommen hatten. Wie konnte das sein? Dann konnte das Signal nicht von der Regentin kommen – außer, sie gingen jetzt doch nicht zu ihr!

»Komm schon! Was ist heute nur mit dir los!«

»Ja, ja, schon gut«, murmelte Rena und eilte hinter den beiden Männern her. Schon spürte sie, dass die Berührung in ihrem Geist schwächer wurde, als sie sich von der Quelle des Signals wegbewegten. Enttäuscht warf Rena noch einen letzten Blick zurück. Vielleicht würde sie nun nie erfahren, was oder wer sie gerufen hatte.

Über dem Gefühl hatte sie fast vergessen, weshalb sie hier waren, und dass der vielleicht wichtigste Moment ihres Lebens bevorstand. Schnell prüfte sie noch einmal ihr Äußeres. Die weiße Tunika mit dem Schmuckgürtel war fleckenlos, und sie hatte ihre neuen Sandalen an, in die ihr Vater in mühevoller Arbeit mit verschiedenfarbigen Gräsern ihr Namenszeichen eingewebt hatte. Nein, sie würde ihrer Gilde keine Schande machen.

Sie blickte zu ihrem Onkel auf. Er sah prächtig aus in den bestickten Zeremoniengewändern eines Gildenmeisters, die verbargen, dass sein Körper mit der Zeit immer massiger geworden war. Sein kurzes eisengraues Haar war frisch gestutzt. Er bemerkte, dass sie ihn beobachtete, und schenkte ihr ein kurzes Lächeln. Rena liebte dieses Lächeln, aber sie sah es nur selten.

Einige Atemzüge später war es dann schon so weit. Sie standen vor der Regentin, der mächtigsten Frau Dareshs. Eingeschüchtert schaute sich Rena um. Es war nur ein kleiner Audienzsaal, in dem sie sich befanden, dennoch war der Raum mit schweren Möbeln aus Schmiedeeisen und wertvollem Nachtholz eingerichtet. Seine Steinwände waren mit prächtigen schwarz-silbernen Tüchern behangen, in die das Namenszeichen der Regentin eingewebt war. Auch große geschnitzte Reliefs mit den Zeichen aller vier Gilden gab es, auf jeder Wand eines, in den Himmelsrichtungen ihrer Provinzen: Erdgilde im Norden, Feuergilde im Süden, Luftgilde im Osten und Wassergilde im Westen.

Kurz vergaß Rena den eigenartigen Ruf und betrachtete die Frau, die nun eine Generation lang das Leben aller Bewohner von Daresh prägen würde. Würde sie besser regieren als ihre Vorgängerin, die die vier Provinzen ausgepresst hatte, um eine zweite Burg im Süden zu bauen? Gleichgültig sah die Regentin ihnen entgegen. Sie war umgeben von ein paar Dienern, einem Vermittler und einem Mann in schwarzer Kutte, der ihr gerade unterwürfig etwas ins Ohr flüsterte. Rena war überrascht, wie jung sie war – höchstens ein paar Winter älter als sie selbst. Aber ihr glattes, jugendliches Gesicht war kalt und unbeweglich. Ihre Haare schimmerten im Licht der Lampen rot wie eine Flamme. Rena fragte sich, wie ihre Stimme klang. Sehr wahrscheinlich würde sie sie nie hören – es war unter der Würde einer Frau wie der Regentin, mit einfachen Leuten wie ihnen zu sprechen. Dafür hatte sie ja ihre Vermittler.

Dieser Vermittler – ein junger Mann, weil der Anlass so wenig wichtig war – hielt sich an der Seite der Regentin, doch als er Rena und ihren Onkel sah, ging er auf sie zu und wollte sie grüßen. Aber dazu kam es nicht. Er stolperte über irgendetwas, eine kleine Unebenheit im Boden vielleicht, streckte eine Hand vor, um sich abzufangen – und riss dabei einen der schwarz-silbernen Wandbehänge herunter. Blass und zitternd kam der junge Mann wieder auf die Füße, blickte mit geweiteten Augen auf das Tuch und dann auf seine Herrin. »Es war ein Versehen«, flüsterte er.

Die Regentin sah ihn stirnrunzelnd an und gab ein Zeichen mit der Hand. Ungläubig beobachtete Rena, wie zwei der Wachen den Vermittler packten und ihn aus dem Raum schleiften. Ein anderer Mann übernahm den Part seines Vorgängers. Doch er konnte nicht verhindern, dass seine Stimme nervös klang, als er sagte: »Friede den Gilden und Wohlstand ganz Daresh.«

Renas Onkel erwiderte die Grußformel und erkundigte sich, ob die Lieferung nach ihren Vorstellungen gewesen sei. Rena musste daran denken, was nun mit dem Vermittler geschah – würden sie ihn töten? Sie wagte kaum, sich zu bewegen, steif und gezwungen stand sie da. Hoffentlich war mit der Lieferung alles in Ordnung, hoffentlich …

Die Frau mit den kühlen Augen winkte den Mann in der schwarzen Kutte heran. Ehrerbietig beugte er sich zu ihr herüber und flüsterte ihr kurz etwas zu. Ein winziges Zeichen der Regentin, und ihr Vermittler versicherte, dass die Ware zufriedenstellend gewesen sei. Rena holte tief Luft. Zufriedenstellend war zwar nicht gerade ein großes Lob, aber zumindest fand ihre Arbeit Gnade vor den Augen der Regentin, mehr war ohnehin nicht zu erwarten gewesen. Sie schielte zu ihrem Meister herüber, um seine Reaktion abzuschätzen. Hatten sie es damit geschafft oder nicht?

Aber der Vermittler war noch nicht fertig. »Ihr hattet uns noch ein persönliches Geschenk in Aussicht gestellt, Meister Fordas. Was ist damit? Habt Ihr Euch entschieden, es uns zu geben?«

Verblüfft sah Rena ihren Onkel an. Zu ihrer Überraschung nickte der Meister langsam und holte aus einer seiner Taschen ein einfaches kleines Kästchen aus jungem Nachtholz hervor. Rena hatte es noch nie gesehen, der Meister musste es selbst gemacht haben. Es hatte nur an den Seiten eine Zierschnitzerei, eine mit winzigen Blättern versehene Ranke, die die Signatur des Meisters enthielt. Renas Onkel übergab es der Regentin mit einer Verbeugung. Sein Gesicht war starr, und er erwiderte das winzige Lächeln auf dem Gesicht der Regentin nicht.

Mit dem Vermittler gab es noch einen kurzen Disput über den Preis der anderen Waren, dann gab die Regentin ein weiteres Signal, und man bedeutete ihnen, dass das Gespräch beendet sei. Bevor Rena und ihr Onkel es sich versahen, standen sie wieder im Gang. Auch der Mann in der schwarzen Kutte hatte den Audienzraum verlassen. Sein Gesicht war unter der Kapuze nicht zu erkennen. Er beachtete sie nicht und ging schnell durch einen der Gänge davon.

»Kaum zu glauben, aber sie scheint noch grausamer zu sein als die letzte Regentin«, sagte der Meister so leise, dass der Diener es nicht hören konnte. »Sie ist eine eiskalte Frau!«

»Was glaubst du werden sie mit dem armen Vermittler machen?«

Ihr Onkel antwortete nicht und sah sie nicht an. Auch das war eine Antwort, und Rena hielt es für klüger, das Thema zu wechseln.

»Was ist denn jetzt eigentlich mit uns? Sind wir weiter Hoflieferanten oder nicht?«

»Ja. Aber es kann gut sein, dass mir das noch einmal sehr leid tun wird. Der Preis dafür ist hoch, Rena, sehr hoch.«

»Wieso, hat sie etwa Geld von dir verlangt?«, fragte Rena halb neugierig, halb beunruhigt.

»Ich wünschte, sie hätte es.«

Rena wagte nicht weiter nachzufragen, was er damit meinte und was es mit dem Kästchen auf sich gehabt hatte. Später, dachte sie, später frage ich ihn.

Sie ahnte nicht, dass es kein Später geben würde.

Als sie durch die Gänge geführt wurden, lauschte sie gespannt in sich hinein und hoffte darauf, dass sich das seltsame Gefühl noch einmal einstellen würde. Sie hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, da fühlte sie die tastenden Finger in ihrem Bewusstsein wieder. Aufgeregt versuchte sie festzustellen, aus welcher Richtung es kam. Was auch immer es war, es rief sie noch einmal! Sie hatte eine weitere Chance!

Im selben Moment wusste sie, dass sie herausfinden musste, woher der Ruf kam. Vielleicht würde sie nie wieder, oder erst wenn sie so alt war wie ihr Onkel, den Fuß in die Felsenburg setzen. Wenn sie jetzt nicht erfuhr, wo das Signal herkam, würde dieses Rätsel sie ihr ganzes Leben lang plagen. Aber ihr Onkel hatte sich für sie verbürgt. Konnte sie das wirklich tun, und ihn womöglich in Schwierigkeiten bringen? Sie hatte ja gesehen, was mit dem Vermittler geschehen war! Doch die Erinnerung verblasste schon in ihrem Bewusstsein, es war, als würde sie weggesogen.

Nach ein paar Atemzügen waren sie an der Weggabelung angekommen. Stark und klar strömte der Ruf durch ihren Kopf: Komm, komm, komm.

Rena entschied sich instinktiv, fast ohne nachzudenken, fast ohne eine Wahl. Es war nicht einmal schwer, sich von der kleinen Gruppe abzusetzen – Rena blieb einfach zurück und ließ ihren Meister und den Bediensteten allein um die Ecke biegen. Keiner von beiden merkte, dass sie nicht mehr hinter ihnen hertrottete. Wenn sie sich beeilte, konnte sie in ein paar Atemzügen wieder zurück sein und sie einholen.

Wahrscheinlich wird mir das noch einmal leidtun, dachte Rena und schloss die Augen. Sie fühlte, wie ihr das Blut in den Ohren pochte und der Ruf ihren Geist umklammerte. Hastig zog sie ihre geflochtenen Sandalen aus, nahm sie in die Hand und schlich auf bloßen Füßen davon. Sie musste verschiedene Gänge ausprobieren, bis das Gefühl in ihrem Kopf ihr sagte, dass sie jetzt den richtigen erwischt hatte. Doch dann sah sie die beiden Soldaten, die den Eingang zu einem der Räume bewachten. Na, das war’s dann, dachte Rena und zog sich lautlos wieder zurück. An denen komme ich nie vorbei. Vielleicht haben die da drinnen eine Art von Tier, das direkt in die Köpfe reden kann, oder vielleicht einen seltenen Halbmenschen. Prüfend sog sie die Luft ein, aber die roch hier genauso abgestanden und flach wie im Rest der Felsenburg.

Sie war noch nicht bereit aufzugeben. Es musste irgendeinen Weg geben, die Wachen von der Tür wegzubekommen. Doch der Ruf, der aus so kurzer Entfernung durch ihren Kopf hallte wie ein Fanfarenstoß, hinderte sie am Denken. Sie wusste nur, dass sie schnell machen musste – der Meister würde bald bemerken, dass sie verschwunden war. Ich kann ja behaupten, dass ich mich verlaufen habe, dachte Rena. Ich habe eben die Bilder an den Gangwänden angeschaut und darüber die Zeit vergessen.

Als sie das nächste Mal vorsichtig um die Biegung im Gang peilte, weiteten sich ihre Augen. Einer der Soldaten fingerte gerade einen kleinen Beutel unter seinem Harnisch hervor, bediente sich daraus und reichte ihn dann seinem Kollegen weiter, der ebenfalls eine ordentliche Portion herausnahm. Mit der Geschicklichkeit eines Taschenspielers ließ der erste Soldat das Säckchen wieder verschwinden und begann dann verstohlen zu kauen.

Rena grinste in sich hinein. Die nahmen ja Beljas! Na so was!

Sie hatte das gelbe Kraut selbst schon einmal probiert, als sie im Wald ein paar Sprossen davon gefunden hatte, und würde es nicht so schnell wieder tun. Das Zeug schmeckte ekelhaft, machte die Zunge tagelang taub und brachte den Kopf durcheinander. Wenn die beiden dabei erwischt werden, dann verlieren sie ihren Posten, dachte Rena. Vielleicht war das ihre Chance, sie wegzulocken?

Sie sprang auf und schrie so laut, dass es in den Gängen widerhallte: »He, ihr, ich hab’s gesehen!«

Dann drehte sie sich um und rannte. Hinter ihr konnte sie die unterdrückten Flüche der beiden Soldaten hören, gleich darauf schnelle Schritte.

Rena lief nicht weit. Eine halbe Baumlänge weiter machte sie sich klein und kroch in eine Nische zwischen zwei steinernen Jagdszenen. Obwohl Rena zierlich war, passte sie gerade so hinein, sie musste sich so eng zusammenfalten, wie sie nur schaffte. Trotzdem wurde ihre Nase am Bein eines steinernen Storchenmenschen fast plattgepresst, und ein Ornament bohrte sich schmerzhaft in ihren Oberschenkel.

Sie hätte nicht viel länger warten dürfen, schon einen Atemzug später polterten die beiden Soldaten an ihr vorbei. Rena faltete ihren Körper wieder auseinander und rannte zu der Tür, vor der sie Wache gehalten hatten. Erstaunlicherweise war sie nicht verschlossen.

Als sie die Tür aufriss, traf die Woge unsichtbarer Kraft sie wie ein Schlag ins Gesicht. Rena taumelte. Da war kein Ruf mehr. Es hatte nicht mehr nötig, sie zu rufen. Sie war da.

Rena sah sich um und versuchte festzustellen, woher das Signal kam. Einen Moment lang war sie enttäuscht und verwirrt, als sie sah, was sich dort in der Mitte des Raumes befand. Kein Tier, kein Halbmensch. Nur ein komisches Ding. Es war ein gewöhnlicher geschliffener Kiesel, der dort in dem fast leeren, schmucklosen Saal auf einem Sockel lag. Er war milchweiß, fein gemasert und so groß wie eine Kinderfaust.

Nein, korrigierte sie sich selbst, ganz so gewöhnlich war er nicht. Sie konnte die Wellen purer Energie spüren, die davon ausstrahlten.

Die Quelle, dachte Rena fasziniert. Es war die Quelle des Rufs, kein Zweifel. Rena fielen die Gerüchte und Geschichten ein, die sich um dieses Ding rankten und die sie ab und zu an den Herdfeuern gehört hatte, als sie noch ein Kind war. Man wusste, dass es existierte, aber niemand hatte eine Ahnung, was es eigentlich war oder was es bewirkte.

Als sie genauer hinsah, bemerkte sie, dass der Stein einen eigenartigen bläulichen Schatten warf. Es tat weh, diesen Schatten anzusehen, es schmerzte tief hinter ihren Augäpfeln. Als sie es nicht mehr ertragen konnte, schloss Rena die Augen. Doch es nützte gar nichts – sie konnte den Stein und seinen Schatten noch immer ganz genauso sehen, so als habe sie keine Lider mehr.

Der seltsame Stein wurde Rena unheimlich. Sie wich einige Schritte zurück. Nun habe ich ihn gesehen, jetzt muss ich schnellstens zurück, sagte sie sich. Möchte gar nicht wissen, was ich für Ärger deswegen bekommen werde.

Doch ihre Gedanken flossen langsam und zäh, ihr Körper verweigerte den Befehl.

»Zurück, ich muss zurück!«, schrie Rena. Ihre Stimme hallte von den leeren weißen Wänden wider.

Es nützte nichts. Sie spürte wie in Trance, dass sie auf den Stein zuging. Ihr war schwindelig. Rena legte ihre Sandalen auf den Boden – sie waren ihr jetzt nur im Weg – und hob die Hände. Einen Atemzug später berührten ihre Fingerspitzen die kühle Oberfläche des Steins.

Die Hölle brach los.

Von draußen drang ein Klirren und Poltern zu ihr herein, dann hallten mehrere hohe, schrille Schreie durch die Burg. Aber es waren keine Schreie der Angst – es waren Schreie wilder Freude. Gleichzeitig spürte Rena, wie die Klammer um ihren Geist sich löste, die Kraft verebbte und nur sehr, sehr langsam zurückkroch …

Rena wartete nicht ab, was weiter geschehen würde. Sie riss die Hände zurück und schoss zur Tür. Wenn die Wachen wieder auf ihrem Posten gewesen wären, hätte ihre Flucht dort ihr Ende gefunden, aber sie waren nirgends zu sehen. Stattdessen waren wieder Schreie zu hören – und diesmal klang es nicht gerade, als ob jemand sich freute.

Der Meister war nirgends zu finden, obwohl Rena aufgeregt den Gang entlangrannte, den er genommen haben musste. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie überhaupt weg gewesen war und wo ihr Onkel jetzt sein konnte. Vielleicht konnte sie ihn am Tor abfangen. Hauptsache raus aus der Burg, bevor jemand darauf kam, dass sie diejenige war, die die Quelle berührt hatte! Sie hetzte weiter.

Inzwischen war die Felsenburg voller Menschen, die aufgeschreckt durcheinanderliefen. Niemand versuchte sie aufzuhalten, bis sie in den äußeren Gewölben angelangt war, wo der Meister seinen Karren abgestellt hatte. Aber dort stand kein Karren mehr! Er ist ohne mich losgefahren, dachte Rena und hätte am liebsten losgeheult.

Statt ihres Onkels fand sie ein Chaos vor. Soldaten und Bedienstete liefen umher und stolperten über Scherbenhaufen und die verstreuten Waren einer Gruppe von Händlern der Luftgilde, die in drei verschiedenen Sprachen und wütender Lautstärke Schadenersatz forderten. Zwei der Wachen lagen blutend am Boden, schienen aber nicht allzu schwer verletzt zu sein. Der eine stand gerade schwankend auf.

»Wenn ihr die Viecher nicht kontrollieren könnt, dann solltet ihr sie gar nicht erst in der Burg arbeiten lassen!«, kreischte einer der Händler. »Alle meine Töpfe und Gläser sind zu Bruch gegangen!«

»Seid lieber froh, dass Ihr noch lebt«, sagte der Hauptmann der Garde schroff. »Seht Euch doch an, was diese Iltis-Biester mit meinen Leuten gemacht haben. Direkt an die Kehle! So haben sie sich noch nie verhalten!«

Betroffen blickte Rena ihn an. Das alles musste in dem Moment passiert sein, als sie die Quelle berührt hatte. War das alles hier ihre Schuld? Aber wie konnte das sein?

Sie sah sich um und bemerkte, dass die Iltismenschen verschwunden waren. Aber sie hatte keine Zeit, sich zusammenzureimen, was genau geschehen war – einige Wachen begannen gerade damit, das Haupttor zu schließen. Rena umging die Händler mitsamt ihrem Scherbenberg und bewegte sich in Richtung Tor, so schnell und so unauffällig sie es mit ihren bloßen Füßen schaffte. In der allgemeinen Verwirrung achtete niemand auf sie.

Als sie den Ausgang erreichte, hatten sich die Torflügel schon halb geschlossen. Fünf schwitzende Soldaten mühten sich mit den schweren Balken ab. Als Rena einen von ihnen am Ärmel zupfte, blickte der Mann unwillig auf sie herab.

»Kann ich noch raus? Ich muss heim!«, sagte Rena kläglich und zählte zum ersten Mal in ihrem Leben darauf, dass sie jünger aussah, als sie war.

Der Soldat zögerte. »Ich habe Befehl, niemanden mehr rauszulassen. Da musst du schon den Hauptmann fragen.«

Rena fügte noch einen treuherzigen Augenaufschlag hinzu. »Bitte!«

»Na gut«, sagte der Soldat brüsk. »Aber erzähl nicht gleich im Dorf herum, was hier passiert ist, hörst du?«

Flink wie eine Eidechse schlüpfte Rena durch den Spalt zwischen den Torflügeln. Wenige Momente später schloss sich das Haupttor mit einem knirschenden Krachen hinter ihr.

Leichtfüßig rannte Rena auf dem Trampelpfad durch den westlichen Teil des Weißen Waldes entlang, der sie direkt zum Dorf führen würde. Allmählich beruhigte sie sich. Beim Erdgeist, sie würde einen Riesenärger kriegen, aber auch das ging vorbei. War es das nicht wert gewesen? Seltsam und schön und gefährlich war es gewesen, etwas, was man sein Leben lang nicht vergaß. Was Jon wohl denken würde, wenn er es wüsste? Rena sog die kühle Waldluft tief ein, lief mit aller Kraft und fühlte sich so lebendig wie seit Ewigkeiten nicht mehr.

Doch ihr Hochgefühl hielt nicht lange an. Es verpuffte in genau dem Moment, als sie sich einen Dorn eintrat und ihr auffiel, dass sie barfuß war. Ihre Sandalen! Sie hatte ihre Sandalen in der Burg liegenlassen!

Rena hielt an. Angestrengt versuchte sie sich zu erinnern, wo sie die Sandalen vergessen hatte. Als es ihr schließlich einfiel, wurden ihre Knie weich. Direkt neben der Quelle mussten sie noch liegen. Dafür gab es keine halbwegs unschuldige Erklärung. Und eingewebt in den Bast der Sohle war das Symbol aus verschlungenen Linien, das klar und deutlich verkündete, dass diese Schuhe Rena ke Alaak von der Erdgilde gehörten.

Auf der Flucht

Rena sauste los, als säße ihr ein Dämon im Nacken.

In diesem Teil des Waldes kannte sie jeden Trampelpfad und jede Abkürzung, und so erreichte sie das Erdhaus schon nach einem Viertel Sonnenumlauf. Aber sie wagte nicht, so unbekümmert darauf zuzulaufen wie sonst. Wenn die Truppen der Regentin schnell reagiert hatten und außerdem auf Dhatlas geritten waren, konnten sie vor ihr angekommen sein – rechtzeitig, um einen Hinterhalt zu legen.

Gegenüber des Hauses war eine kleine Anhöhe, die mit jungen Colivar-Bäumen bestanden war. Im letzten Winter war ein Teil des Hügels heruntergebrochen, unterspült vom Regen, und hatte einen Abhang gebildet. Rena schlug einen Bogen um die grüne Kuppe des Erdhauses, warf sich zwischen den Bäumen mit den weißen Blättern auf den Bauch und kroch bis zur Hangkante vor. Inzwischen bot die Tunika, die sie sich von dem zweiten Lehrling Dorit geliehen hatte, keinen schönen Anblick mehr. Er wird mich einen Kopf kürzer machen, wenn ich ihm seine besten Sachen so zurückgebe, dachte Rena. Doch als sie über die Hügelkante spähte, vergaß sie Dorit und kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Wenn sie vorsichtig genug war und den Kopf nicht zu weit hochnahm, dann war sie hier vom Erdhaus aus unsichtbar.

Der Karren des Meisters stand verlassen vor der Tür zur Werkstatt. Dem ersten Eindruck nach sah alles ganz friedlich aus, besonders dann, wenn man vom Pfad aus herangekommen wäre. Doch dann bemerkte sie, dass kein Rauch aus dem Kaminschacht aufstieg, und sah die an mehreren Stellen frisch aufgeworfene Erde in einer Senke hinter dem Haus. Jede dieser Stellen war etwa fünf Menschenlängen groß.

Rena nahm schnell den Kopf herunter und presste sich an den Boden. Dhatlas!, dachte sie. Dort haben sich vier Dhatlas eingebuddelt. Sie wusste, was das bedeutete. Normalerweise gruben sich diese großen Reptilien, die in Daresh als Reittiere dienten, nur blitzartig ein, wenn sie Angst hatten. Doch man konnte ihnen auch befehlen, die Grabkrallen einzusetzen und sich im Boden zu verstecken, wenn man nicht wollte, dass jemand sie sah. Gewöhnliche Gäste hätten das nicht nötig gehabt, sie hätten ihre Dhatlas einfach in der Nähe des Erdhauses weiden lassen. Wahrscheinlich waren Soldaten hier!

Die Leute der Regentin können mir gar nichts beweisen, dachte Rena trotzig und versuchte die nackte Angst in einen entfernten Winkel ihres Kopfes zu drängen. Niemand hat mich gesehen. Ich kann sagen, dass ich mich verirrt habe und versehentlich auf die Quelle gestoßen bin. Die beiden Wachen geben bestimmt nicht zu, dass sie ihren Posten verlassen haben, und schwören auf alle Schutzgeister ihrer Gilde, dass niemand zur Quelle reingegangen ist. Aber Rena wusste, dass die Beweise gegen sie sprachen.

Ratlos warf sie noch einen zweiten Blick auf das Erdhaus. Irgendwie musste sie nach Hause und ihrem Meister sagen, was geschehen war – er würde wissen, was zu tun war!

Rena fand sich damit ab, dass sie über den Haupteingang nicht zurückkonnte. Was für ein Glück, dass wir von der Erdgilde so vorsichtige Leute sind und jeder Hügel mehrere Notausgänge hat, dachte sie. Rena hatte beide Gänge des Fordas-Hügels gezeigt bekommen, als sie ihre Lehre angetreten hatte. Ganz in ihrer Nähe musste der Gang, der in der Werkstatt begann, an die Oberfläche kommen. Aber zwei Winter waren eine lange Zeit, und Rena stellte fest, dass sie sich nicht an die genaue Stelle erinnern konnte.

Ihr Atem ging flach und schnell, als sie sich durch ein Dornengestrüpp kämpfte und die richtige Stelle wiederzufinden versuchte. Hier muss das verdammte Ding doch irgendwo sein!, dachte sie und kratzte mit bloßen Händen im Boden unter dem Gestrüpp. Zu allem Überfluss fiel ihr ein, dass Dorit vor einiger Zeit eine Werkbank vor den getarnten Eingang im Erdhaus geschoben hatte. Sie hatte keine Ahnung, ob er sie dort wieder weggetan hatte oder nicht.

Ein paar Fetzen von ihrer Tunika blieben auf den Dornenranken zurück, aber nach einer Viertelstunde hatte sie den Tunneleingang gefunden. Eilig scharrte sie die Öffnung frei. Sie musste sich kopfüber hinablassen. Es war kein besonders guter Schacht, und er war seit mindestens zehn Wintern nicht mehr benutzt worden. Seine Wände bestanden nur aus festgeklopftem Lehm und waren stellenweise eingestürzt. Nach ein paar Armlängen drang kein Tageslicht mehr durch, und Rena zog und schob sich in völliger Dunkelheit bäuchlings voran, bog Wurzeln aus dem Weg und schob loses Geröll beiseite. Es roch modrig, nach Wachstum und Verfall, nach der Geborgenheit der Erde.

Als ihr die Bretterwand den Weg versperrte, wusste sie, dass sie am Ziel war. Dahinter lag die Werkstatt. Rena konnte die rauen Stimmen der Soldaten schon hören. Sie saßen im Wohnraum. Vorsichtig drückte sie eines der Bretter nach außen und atmete auf, als das Holz nachgab. Keine Werkbank. Sie hielt die Planke fest, bevor sie zu Boden poltern konnte.

Rena konzentrierte sich so sehr darauf, das Brett ohne ein Geräusch auf dem Boden abzulegen, dass sie einen Moment lang die Vorsicht vergaß. Eine schwielige Hand schoss in den Tunnel, packte Renas Kittel und zerrte sie ins Innere des Hügels. Rena wollte aufschreien, aber die Hand legte sich auf ihren Mund. Erschrocken blickte Rena auf, erkannte ihren Meister und erholte sich langsam wieder.

Doch als sie ihrem Onkel ins Gesicht sah, zuckte sie unwillkürlich zurück. So kühl und hart hatte sie seine Augen noch nie gesehen. Rena brauchte nicht zu fragen, ob er darüber im Bilde war, was geschehen war. Aber wie viel wusste er, wie viel wusste die Regentin?

Aus dem Wohnraum drangen die Stimmen der Soldaten herüber.

»Beim jaulenden Nordwind, wie kann man nur in so einem Erdloch leben«, brüllte einer von ihnen. »Kein Wunder, dass das verdammte Gör nicht hier ist. He, Kol, gib das Zeug her, willst du etwa alles allein aussaufen?«

»Schluss jetzt, Leute. Gib mir die Flasche, Kol. Wir haben hier noch was zu erledigen. Die Regentin wird nicht sehr angetan davon sein, dass wir sie immer noch nicht haben.«

Renas Onkel lauschte auf die Stimmen, dann wandte er sich wieder Rena zu. »Pack deine Sachen«, flüsterte er. »Du musst fliehen.«

Die nüchternen Worte trafen Rena härter als jede lautstarke Beleidigung. Fliehen! Während das Wort langsam in sie einsickerte, begriff sie, dass das Leben, das sie kannte, zu Ende gegangen war. Ein taubes Gefühl breitete sich in ihrem Inneren aus.

»Wissen sie … von der Quelle?«

»Ja. Du musst wahnsinnig gewesen sein. Wenn die Regentin dich zu fassen bekommt …«

Rena sah zu Boden.

»Geh nicht zu deinen Eltern. Bei denen werden die Soldaten auch bald erscheinen. Du musst weg aus der Gegend – das ist deine einzige Chance. Beeil dich.«

Trotzig blickte Rena zu ihm auf. Was hatte sie schon getan? Eine so schreckliche Strafe hatte sie für ihre Neugier nicht verdient! Dann fiel ihr ein, dass sich ihr Onkel für sie verbürgt hatte, und mit Grauen erinnerte sie sich daran, wie der junge Vermittler aus dem Saal geschleift worden war. Ob er noch lebte? »Was ist mit dir und Dorit? Werden sie euch etwas tun?«

Ihr Onkel schüttelte den Kopf. »Ich werde mich eine Weile nicht in der Burg sehen lassen können. Aber mach dir keine Sorgen. Die Wache, die uns reingelassen hat, ist verletzt worden – niemand weiß, dass ich für dich gebürgt habe.«

»Es tut mir leid, es tut mir so leid«, flüsterte Rena.

Schweigend, wie in Trance, nahm sie eine der Sammeltaschen und brachte ihren Besitz darin unter – ein Messer, ein paar Werkzeuge, die sie selbst angefertigt hatte, das Amulett ihrer Gilde, eine frische weiße Tunika, ein paar andere Kleidungsstücke. Ich habe nicht einmal geschafft, meine Lehre zu beenden, dachte sie. Ob ich jemals wieder einen Platz bei einem Meister finde?

Ihr Onkel bedeutete ihr mit Gesten, dass er wieder nach drinnen musste. Kurz klammerte sich Rena an ihn, und der Meister ließ es geschehen. Dann löste er sich aus ihrer Umarmung und ging zu den Soldaten zurück – wahrscheinlich, um noch eine Flasche Wurzelschnaps zu spendieren. »Nein, ich weiß wirklich nicht, wo sie ist«, hörte Rena ihn geduldig wiederholen. »Sicher haben die Iltismenschen sie gerissen. Sonst wäre sie längst hier.«

An seiner Stelle schlüpfte Dorit, der andere Lehrling, zu ihr in die Werkstatt. Er sah im ersten Moment beinahe so breit aus wie der Meister, aber das lag daran, dass er einen Kanten Brot, getrocknete Früchte und ein halbes Pfund Viskarienblätter unter sein Hemd gestopft hatte. Rena packte alles in ihre Tasche, knotete sie zu und zog ein Paar gewöhnliche, abgewetzte Sandalen an.

»Pass auf dich auf«, wisperte Dorit nervös. »Du musst es schaffen, du musst einfach. Bleib den Bäumen treu!«

»Ja«, quetschte Rena heraus. »Du auch.« Ihre Stimme schwankte. Sie hängte sich die Tasche über den Rücken und kroch zurück in den Tunnel, der zur Oberfläche führte.

Ihre Flucht hatte begonnen.

Als Alix ke Tassos wieder zu Bewusstsein kam, stand die Sonne schon hoch. Alix blinzelte, schloss die Augen wieder, versuchte es noch mal. Die Lichtfunken, die durch das dichte Blattwerk der weißen Bäume tanzten, sahen den Funken, die sie vorhin in ihrem Kopf gesehen hatte, sehr ähnlich. Ihr Schädel fühlte sich an, als habe jemand einen Keil hineingetrieben und steckengelassen. Sie haben mir nur eins über den Kopf gegeben, dachte sie. Noch mal davongekommen.

Vorsichtig stützte sie sich auf einen Ellenbogen. Ihr nächster Gedanke galt Lennart, und sie blickte sich nach ihm um. Aber sie wusste schon, was sie sehen würde, ehe sie seinen Körper entdeckte. Der Hinterhalt hatte offensichtlich ihm gegolten, und die Kerle hatten ihn sicher nicht lebend davonkommen lassen. Mühsam richtete sie sich auf und wäre beinahe wieder umgekippt. Sie tastete ihren Hinterkopf ab und betrachtete ihre blutverschmierten Finger. Nur eine Platzwunde.

Langsam hinkte sie hinüber zu der bewegungslosen Gestalt, die ein paar Armlängen weiter im Gebüsch lag. Es war deutlich zu sehen, dass Lennart seinen letzten Atemzug getan hatte. Alix legte ihren Umhang über den Toten. Sie hatte schon lange nicht mehr geweint, und auch jetzt blieben ihre Augen trocken.

Es ging so schnell, dachte Alix und fühlte sich gedemütigt bei dem Gedanken, dass sie nicht einmal das Schwert hatte ziehen können, das sie unter ihrem Kleid versteckt trug. Vielleicht war gerade das ihr Glück gewesen. Vermutlich hatten die Kerle sie für harmlos gehalten – ein Mädchen, das Lennart irgendwo aufgelesen hatte.

Alix riss das Schwert heraus und hieb in ohnmächtiger Wut auf den Boden ein, auf das Gestrüpp, auf alles, was in diesem Moment in Reichweite war. »Ihr feigen Mistkerle, aus dem Hinterhalt jemanden erledigen, das könnt ihr, aber mehr nicht!«, brüllte sie in den Wald hinein. »Möge die Flamme euch verzehren, bis ihr zu jämmerlichen kleinen schwarzen Klümpchen geworden seid!«

Keuchend hielt Alix inne. Nach und nach wurde ihr bewusst, in was für eine üble Situation Lennarts Tod sie gebracht hatte. Sie hatten den Auftrag, herauszufinden, wer der Regentin geheime Formeln der Feuergilde zuspielte. Lennart war es gewesen, der die nötigen Informationen gesammelt und in seinem Kopf aufbewahrt hatte. Ihr fiel ein, wie düster und mürrisch der alte Mann in den letzten Tagen gewesen war – seit ihnen einer ihrer Spitzel dieses Amulett gegeben hatte. Der Spitzel wiederum hatte es einem mit Beljas berauschten Erzschmelzer gestohlen, der schon länger unter Verdacht stand, mit der Verschwörung zu tun zu haben. Lennart hatte aus diesem Ding irgendetwas herausgelesen, aber Alix nur mit Andeutungen abgespeist. Er ahne jetzt, wer hinter den Verrätern steckte, hatte er gesagt. Aber nicht mehr.

Rostfraß und Asche, dachte Alix und rammte die Spitze ihres Schwerts in den Boden. Dieses Amulett hat ihn das Leben gekostet. Sie ging noch einmal zu Lennart hinüber und durchsuchte ihn, doch das Ding war verschwunden. Natürlich. Er hatte es ihr nur einmal kurz gezeigt, aber sie erinnerte sich noch ziemlich genau daran, wie es aussah. Es war klein, nur so groß wie eine Münze, und aus schwärzlich schimmerndem Metall. Um die Außenseite lief ein seltsames Muster aus verschlungenen Linien, in der Mitte war ein Auge eingraviert. Ein roter Stein bildete die Pupille.

Alix wusste, dass sie wieder von vorne anfangen musste. Bevor sie das Amulett erhielten, hatte Lennart geplant, in der Stadt Ekaterin eine Falle auszulegen, um die Verräter aus der Reserve zu locken. Eigentlich hatte seine Reisegefährtin der Köder sein sollen.

Alix beschloss, den Plan trotzdem durchzuführen. Nur einen neuen Köder brauchte sie. Vielleicht sollte sie sich eine Dienerin zulegen.

Zögernd hob Alix Lennarts Schwert auf. Sie berührte nicht gerne das Schwert eines anderen Menschen, und die Waffe schien es zu spüren, denn sie lag leblos und schwer in ihrer Hand. Die Klinge war schartig, Lennart schien vor seinem Tod mit aller Wucht auf seine Gegner eingedroschen zu haben. Er hatte dieses Schwert geliebt, und das letzte, was Alix für ihn tun konnte, war wohl, es wieder in Ordnung zu bringen, ehe sie es dem Gildenrat übergab. Das bedeutete einen Aufenthalt in der nächsten Schmiede.

Immer noch wütend begann Alix trockenes Holz für Lennarts Bestattungsfeuer zu sammeln. Ast um Ast zersplitterte unter ihren Tritten. Es dauerte bis zum Abend, bis sie genug Brennmaterial hatte. Sie wusste, dass ihr eine lange, einsame Nachtwache bevorstand. So verlangte es die Tradition, und sie hatte Lennart gerne genug gehabt, um ihm diese letzte Ehre zu erweisen. Auch wenn sie es eilig hatte.

Als die Sonne unter den Horizont sank und die rötliche Scheibe des dritten Mondes am Himmel stand, war Rena schon ein gutes Stück vom Dorf entfernt und marschierte stetig nach Osten, in Richtung des Grasmeeres. Sie fühlte sich noch immer wie betäubt. In ihrem Kopf trafen sich die Erinnerungen, purzelten wild durcheinander, die schönen und die hässlichen Dinge und der Alltag im Erdhaus. Jetzt erst merkte sie, dass sie ihren Onkel sehr vermissen würde, trotz seiner rauen Art. Er hatte sie gerngehabt, auch wenn er es selten gezeigt hatte, da war sie sich sicher. Schon als Kind hatte sie oft im Wald gelegen und den Bäumen zugehört, wenn sie im Wind redeten, doch unter seiner Anleitung hatte sie sie wirklich verstehen gelernt.

Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich im Weißen Wald bin, dachte sie nun. Der Gedanke tat weh. Immerhin, allein war sie nicht. Ein sanfter Wind strich durch das helle Laub, und zum ersten Mal seit vielen Wochen sah sich Rena bewusst um. Alle Bäume, die in dieser Gegend wuchsen, hatten wuchtige mattweiße Stämme und Laub, das je nach Art von cremefarben bis bläulichweiß getönt war. Colivar-Blätter waren fast ganz reinweiß, aber Renas geschultes Auge erkannte von ihrem Standort aus auch die sahnefarbenen Blätter einer wilden Viskarie und die grauweiß gemaserten Äste und hellgrauen Blätter eines Dalama.

Bewegt umschlang Rena den Stamm eines Colivars mit den Armen. Es tat gut, die seidige Rinde zu spüren. Sie blickte hoch und sah zu, wie das tonnenschwere Holz langsam im Wind federte, spürte, wie die heitere Ruhe des Baumes in sie ausstrahlte. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie seine Aura deutlich fühlen. Sie lehnte den Kopf gegen den Stamm und ließ ihre Tränen fließen.

Als sie wieder auf den Weg zurückkehrte, fühlte sie sich besser. Da war zwar immer noch ein leeres Gefühl in ihrem Innern, aber es war keine stumpfe, nagende Leere mehr. Da kam schon der erste neue Gedanke, ganz ungewohnt und gewagt. Frei, flüsterte eine winzige Stimme in ihrem Kopf. Frei!

Ganz langsam pirschte sich Rena an den Gedanken heran: Selbst wenn ich die Formeln zum Mondaufgang nicht sprechen würde – wer würde es merken? Niemand! Wenn ich die Formeln nicht sprechen will, lasse ich es einfach sein.

Ich könnte einen ganzen Topf Cardara allein essen. Oder sogar in die Feuergilde eintreten.

Freude stieg in ihr hoch, als diese Gedanken tiefer einsickerten. Ihre Schritte wurden schneller, energischer, frische Kraft durchströmte sie. Für einen Augenblick vergaß Rena beinahe, dass Soldaten hinter ihr her waren und sie vorsichtig sein musste. Frei, ich bin frei, ich kann tun und lassen, was ich will! Das … das ist unglaublich.

Kurz darauf kam sie an einem Bach vorbei. Das klare Wasser sah appetitlich aus, und Rena kniete nieder, um zu trinken.

Ein Geräusch ließ sie hochfahren. Rena erschrak fürchterlich, als sie kaum eine Armlänge entfernt ein Gesicht aus den Büschen auftauchen sah. Dann schien ihr Herz einen Salto in ihrer Brust zu schlagen – sie hatte das Gesicht im rötlichen Licht des Mondes erkannt. Es gehörte Jon, dem Jungen aus der Feuergilde. Rena sah, dass er noch immer seine besten Sachen trug, eine kostbar bestickte Kombination in Schwarz, der Farbe seiner Gilde. Wild versuchte Rena festzustellen, ob er allein war oder nur einen Trupp Soldaten führte. Aber der Wald schwieg. Niemand war bei ihm.

Einen Moment lang starrten sie sich schweigend an. Für Rena hätte der Moment ewig dauern können – weil er so herrlich war und weil sie nicht wusste, was sie hätte sagen sollen. Einfach »Hallo, Jon«, oder sollte sie den förmlichen Ton anschlagen, mit »Friede den Gilden«? Sie hatte keine Ahnung, wie man mit einem Mitglied der Feuergilde redete. Würden sie nun die Gelegenheit haben, ganz offen zu sprechen, zum ersten Mal? Endlich. Was für ein Traum.

Es war Jon, der das Schweigen brach. Mit einer heftigen Geste wischte sich der junge Schmied die dunklen Haare aus der Stirn. »Du hast eine Menge zu erklären«, sagte er schroff. »Erstens, warum du mich beobachtet hast, und zweitens, warum du meine erste Audienz bei der neuen Regentin ruiniert hast. Sie haben gesagt, dass es ein Mädchen der Erdgilde war, und du warst heute Morgen das einzige dort!«

Rena hörte das furchtbare schleifende Geräusch, als er sein Schwert zog.

Schockiert stolperte sie und wäre um ein Haar in den Bach gefallen. Doch Jon packte sie am Arm und zog sie ans andere Ufer.

»Danke«, sagte Rena verlegen. »Äh, übrigens, ich bin nicht bewaffnet.«

Verlegen ließ der Junge das Schwert sinken. Aber dann kehrte der heiße Funke in seine Augen zurück. »Und? Was hast du zu sagen?«

Rena begegnete seinem Blick. »Ich habe deine Audienz nicht mit Absicht ruiniert. Hat sie euch nicht mehr vorgelassen?«

»Natürlich nicht. Die ganze Burg war aufgeschreckt. Alles, was der Besuch uns gebracht hat, war ein ziemlich scharfes Verhör.«

»Das tut mir leid!«

Jons Ausdruck wurde etwas milder. Wenigstens für einen Augenblick schien er zu vergessen, dass sie zu verschiedenen Gilden gehörten. »Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Nach dem, was ich gehört habe, ist die neue Regentin ohnehin so angenehm wie ein Säurebad.«

Die Patrouillen fielen Rena wieder ein. Nervös ließ sie ihre Augen über den Wald schweifen. »Bist du mir gefolgt, oder wie hast du mich gefunden? Wenn die Soldaten das genauso leicht schaffen, dann bin ich in Schwierigkeiten.«

»Das bist du sowieso«, stellte Jon trocken fest. »Wenn sie dich erwischen, dann verbringst du den Rest deiner Tage in einem kalten, feuchten Ort tief unter der Erde. Aber da wohnt ihr ja sowieso, oder?«

»Ein Erdhaus ist schon ein bisschen was anderes als ein Kerker!«

»Gefunden habe ich dich nur durch Zufall, keine Angst. Ich habe eine Spur hier in der Nähe aufgenommen, wusste aber nicht, dass es deine war. Wie heißt du überhaupt?«

»Rena.«

»Ich heiße Jon.«

»Ja, ich weiß«, sagte Rena und ahnte sofort, dass es ein Fehler gewesen war, das zuzugeben. Das Gesicht des jungen Schmieds wurde wieder düster, und Rena fühlte, wie sie rot wurde. Auf keinen Fall durfte er erfahren, dass sie für ihn schwärmte und ihm deshalb nachspioniert hatte. Nein, viel zu peinlich!

»Ich habe dich beobachtet, weil es mich interessiert, wie ihr lebt«, sagte sie schließlich. Das stimmte immerhin, und mit etwas Glück kam er nicht auf die Wahrheit.

Jon seufzte, blickte in den Wald und kaute auf einem Grashalm herum. »Du bist das seltsamste Mädchen, das mir je begegnet ist. Hasst du uns nicht?«

Na wunderbar, er fand sie eigenartig. Aber es war tausendmal besser, ›seltsam‹ genannt zu werden als ›langweilig‹. »Nein, ich hasse euch nicht«, sagte Rena und spürte, dass ihr Gesicht noch heißer wurde. »Aber ich glaube, ich bin die Einzige. Mein Onkel zum Beispiel kann die Feuergilde nicht ausstehen.«

»Beruht auf Gegenseitigkeit.« Jon stieß sich von der Viskarie ab, an die er sich gelehnt hatte. »Ich muss los, meine Arbeit wartet. Und du solltest auch von hier verschwinden, wenn du klug bist. Was wirst du jetzt tun?«

»Keine Ahnung« wäre die ehrlichste Antwort gewesen. »Wahrscheinlich auf der anderen Seite des Weißen Waldes eine neue Lehrlingsstelle suchen«, meinte Rena schließlich.

»Na dann, viel Glück.«

Sie sah ihn von der Seite an und fühlte, wie rasch ihr Herz klopfte. »Wirst du denen sagen, dass du mich getroffen hast?«

Jon schüttelte den Kopf, ohne sie aus den Augen zu lassen. »Die Quelle zu berühren – das war mutig. Hätte nie gedacht, dass eine Blattfresserin so etwas wagen würde. Wieso hat dich das Ding eigentlich nicht in einen Halbmenschen verwandelt?«

Rena spürte, wie Wut in ihr aufstieg. »Was soll das? Warum nennst du mich so?«

»Du bist nun einmal, was du bist.« Der junge Schmied begann davonzugehen, seine Sohlen knisterten auf den trockenen Blättern. Aber er drehte sich noch ein letztes Mal um. Rena konnte seinen Ausdruck nicht deuten, als er sagte: »Keine Angst, ich werde dich nicht verraten. Ich werde vergessen, dass ich dich jemals getroffen habe.«

Renas Wut wich. Tu das nicht, dachte sie. Bitte vergiss mich nicht so schnell.

Sie sah ihm nach, als er grüßte und im Dickicht verschwand.

Irgendwie ahnte sie, dass sie ihn wiedersehen würde.

Niedergeschlagen machte Rena sich wieder auf den Weg. Doch aus irgendeinem Grund irritierten sie die Stimmen der Bäume, denen sie aus Gewohnheit immer mit halbem Ohr lauschte. Sie hörte genauer hin und erschrak. Die Bäume erzählten sich von Dhatlas, die durch den Wald stampften. Sie klangen ärgerlich – Soldaten mochten sie nicht, weil sie rücksichtslos die jungen Setzlinge niederritten. Schon ein paar Atemzüge später hörte Rena selbst das leise Kratzen, das sich in die Melodie mischte. Dieses Kratzen kannte sie, so klang es, wenn Dhatlas mit ihren schweren Grabkrallen über den Waldboden schlurften. Eine Patrouille! Ausgerechnet jetzt – ihre eigentlich weiße Tunika war nicht mehr besonders sauber und hatte dadurch keine Tarnfarbe mehr in diesem Wald!

Rena pflügte ins Gebüsch und kauerte sich hinter einem großblättrigen Busch in einer Baumlänge Entfernung vom Pfad zusammen. Einige Atemzüge lang hockte sie dort, aber allmählich wurde ihr mulmig zumute. Auf den ersten Blick hatte der Busch schön dicht ausgesehen, aber als der Wind durch ihn hindurchstrich, merkte sie, wie bescheiden die Deckung war, dann konnte sie den Pfad deutlich sehen – und das bedeutete, dass sie vom Pfad aus genauso sichtbar war! Wenn die Soldaten den Fußpfad entlangkamen, dann reichte es, wenn sie einmal in ihre Richtung schauten. Ich muss mich eingraben, dachte Rena. Der Boden hier ist gut. Aber ein bisschen Zeit werde ich schon brauchen. Sind sie noch weit genug weg? Es muss reichen!

Sie zwang ihre Hände zur Ruhe und begann schnell und konzentriert, die weiche lockere Erde beiseite zu schaufeln. Als Kind hatte sie das mit ihren Cousins und den Kindern aus dem Dorf oft im Wald gespielt – einer musste suchen, die anderen gruben sich blitzschnell in den Boden und machten sich unsichtbar.

Rena hatte es ewig nicht mehr getan, stellte aber dankbar fest, dass sie noch Übung genug darin hatte. Innerhalb von kurzer Zeit hatte sie eine genügend tiefe Mulde für ihren Körper ausgehoben. Ihre Arme schmerzten von der ungewohnten Anstrengung. Rasch legte sie sich hinein und schaufelte mit Händen und Füßen die lose Erde und abgefallenen Blätter wieder über sich, so schnell und so leise es eben ging. Erst als sie schließlich still lag und den Kopf in den Boden drückte, hörte sie das Kratzen wieder. Es war schon viel näher.

Es schien ewig zu dauern, bis sich die Dhatlas schließlich an der Stelle über den Fußpfad bewegten, an der Rena ihn verlassen hatte. Sie konnte das Knarren der Rüstungen hören, als die Soldaten vorbeiritten, und den moschusartigen Gestank der Tiere riechen. Die Erde vibrierte unter den schweren Tritten. Rena wünschte verzweifelt, die Erdschicht auf ihrem Rücken wäre noch eine Handlänge höher. Sie bewegte keinen Muskel.

Das Geräusch der Grabkrallen verstummte plötzlich. Stattdessen hörte Rena laute Stimmen: »He, da ist einer! Den kriegen wir!«

»Der ist für mich, du hast gestern schon einen gehabt.«

»Na gut, mach schon! Leg lieber die großen Pfeile ein, die Biester sind zäher, als man denkt!«

»Wo ist das Vieh hin?«

»Links im Unterholz! Mach schon, sonst ist er weg!«

Rena hielt die Neugier nicht mehr aus – sie hob ganz leicht den Kopf, was mit der Erdschicht darauf nicht einfach war, und spähte um sich. Eine halbe Baumlänge weiter raschelte es laut im Gebüsch, irgendetwas floh dort drin so schnell es konnte. Da, jetzt kam es zum Vorschein! Es war ein gelblich gemusterter junger Natternmensch, die Augen dunkel vor Furcht und Verzweiflung. Er stockte kurz, als er Rena sah, und kroch dann hastig weiter. Rena drückte das Gesicht wieder in die kühle Erde und hoffte, dass der Soldat nicht genauso nah an ihr vorbeikommen würde. Doch dann hörte sie ihn schon durch den Wald stampfen und merkte entsetzt, dass er genau in ihre Richtung kam …

Ein grässlicher Schmerz durchfuhr ihre Hand, ihre Finger wurden in den Waldboden gedrückt. Doch das Gewicht hob sich gleich wieder von ihnen, als der Mann weiterrannte. Anscheinend hatte er nicht mal bemerkt, dass er auf sie getreten war.

Die Geräusche entfernten sich und verschwanden schließlich im aufgeregten Rascheln der Bäume. Schließlich hörte sie den Soldaten zurückkommen; er schleifte einen schweren Körper hinter sich her. Anscheinend hatten sie den armen Kerl erwischt. Rena hatte nicht gewusst, dass die Halbmenschen Freiwild für Soldaten waren, und sie musste immer wieder an die Verzweiflung in den Augen des Natternjungen denken. Erst hundert Atemzüge, nachdem die Tritte der Dhatlas verklungen waren, wagte es Rena, aus ihrem Versteck hervorzukriechen und sich abzuklopfen. Beim Erdgeist, das war knapp gewesen!

Rena marschierte weiter. Nach einer Weile lenkte das Knurren ihres Magens sie von ihren düsteren Gedanken ab. Sie kramte ein paar Viskarien-Blätter aus ihrer Tasche und kaute beim Gehen darauf herum. Unzerstampft schmeckten die Blätter ledrig und fad.

Sie konnte die Energie spüren, die von den Bäumen um sie ausging. Als Kind hatte sie manchmal versucht, die Augen zu schließen und einfach geradeaus hineinzugehen in den Wald, sich darauf zu verlassen, dass sie die Aura der Bäume spüren und ihnen ausweichen konnte. Damals hatte sie sich die Nase an einem Stamm aufgeschlagen. Heute schienen die Energiefelder so stark, dass Rena beinahe Lust hatte, es noch einmal zu probieren.

Rena setzte ihren Weg fort. Ihre Augen warteten nur noch darauf, endlich zufallen zu können, und schließlich rollte sie sich unter einem Busch zusammen und gab ihnen nach. Sie träumte von einem weißen Kieselstein, den man immer noch sah, wenn man die Augen schloss. Doch als sie ihn berührte, begannen ihre Hände durchsichtig zu werden und sich aufzulösen, erst die Finger, dann die Hand, dann das Handgelenk, dann der Arm … »Die Quelle«, sagte eine Stimme. »Stark ist sie, stark.«

Schweißbedeckt, mit jagendem Puls, wachte Rena auf und war froh, dass es vorbei war, dass sie nur geträumt hatte. Langsam öffnete sie die Augen einen Schlitz weit und wunderte sich, dass sie immer noch Stimmen hörte. Sie streifte den Schlaf so schnell ab wie ein gejagtes Tier. Es waren zwei Männer, nicht weit von ihrem Platz entfernt! Rena drückte sich an den Boden und versuchte zu verstehen, was gesprochen wurde.

»Die Brüder sagen, wir sollen uns ab jetzt von den Bergen fernhalten«, sagte eine der Stimmen. »Mit der Quelle hat die Frau aus Stein zu viel Macht über uns, zu viel Macht!«

»Es war eine Schande, was mit den Brüdern geschehen ist, eine Schande! Glaubst du, dass der Caristan auf Vergeltung bestehen wird?«

»Nein, das ist nicht seine Art. Der letzte Caristan hätte so etwas getan. Schande, eine Schande!«

Rena atmete den Geruch der weichen Erde ein und lauschte. Sie konnte sich nicht zusammenreimen, wer da sprach und worum es überhaupt ging. Soldaten schienen es keine zu sein. Waren es Dörfler? Aber was hatten die während der Zeit des dritten Mondes im Wald zu suchen?

»Vielleicht ist das auch besser – wir würden uns nur Ärger einhandeln, nur Ärger. Sie sind jetzt nicht gut auf die Caristani zu sprechen. Wahrscheinlich sind sie zu dumm, zu dumm, um zu sehen, dass die Brüder nur ihr Recht gefordert haben.«

»Froh sollten sie sein, froh, dass wir uns nur um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich hätte gute Lust, dem nächsten, dem ich von ihnen begegne …«

Rena verstand immer noch nicht, worüber die beiden überhaupt sprachen. Und sie hatte nicht vor, sich zu zeigen und danach zu fragen. Aus den Stimmen klang zu viel unterdrückte Wut heraus. Caristani? Schande?

Vielleicht sind es Leute der Wassergilde, dachte sie. Aber sie hatte noch nie etwas davon gehört, dass die Wasserleute sich selbst Caristani nannten.

Jetzt schienen sich die beiden Männer von ihr fortzubewegen, und Rena konnte nur mehr ein paar Wortfetzen aufschnappen. Als nur noch die Bäume im Nachtwind sprachen, stand sie langsam auf und arbeitete sich durch den Wald vor bis zu der Stelle, wo die Fremden vorhin gestanden hatten. Im Zwielicht war nicht viel zu erkennen, und Rena musste den Boden mit den Fingerspitzen abtasten. Sie entdeckte die Spuren fast sofort, konnte aber kaum glauben, was sie fand. Ihre Haut begann zu kribbeln. Dort in der lockeren Erde waren ganz eindeutig die Abdrücke von Pfoten!

Iltis- oder Katzenmenschen, dachte Rena. Aber seit wann sprechen die so gutes Daresi?

Langsam kehrte sie wieder auf den Waldpfad zurück. Ihre Gedanken waren in Aufruhr. Alle halbmenschlichen Völker sprachen sehr schlechtes Daresi, und das lag nicht an ihrer Intelligenz, sondern ganz einfach daran, dass sich mit Schnabel oder Schnauze schwerer Wörter formen lassen. Sie bevorzugten – besonders untereinander – ihre eigene Sprache, die je nach Art meist aus Fauch- oder Pfeiflauten bestand.

Rena führte den Gedanken weiter, und die Idee traf sie wie ein Schock: Vielleicht haben die beiden sich ja in ihrer eigenen Sprache unterhalten, und mein Kopf hat das übersetzt.

Instinktiv wusste sie, dass es die Wahrheit war. Nicht die Welt um sie herum hatte sich verändert, sie selbst war anders geworden. Die starke Aura der Bäume! Das lag nicht an den Wäldern, sondern an ihr. Und für all das gab es nur eine einzige Erklärung.

Die Quelle.

Aufgeregt versuchte sich Rena daran zu erinnern, was für ein Gefühl das gewesen war, als ihre Finger die Quelle berührt hatten. Außer einem leichten Prickeln hatte sie nicht viel gespürt. Die Kraft war verebbt … in sie hineingeflossen?

Rena zögerte nicht lange. Sie schloss die Augen und ging im rechten Winkel vom Weg ab, mit festen Schritten mitten hinein in das Gewirr der hellen Stämme. Zuerst musste sie sich zwingen, die Arme nicht vorzustrecken, aber schon nach ein paar Atemzügen verließ sie sich völlig auf ihr inneres Auge. Ohne zu zögern wich sie nach rechts und links aus, und nur einmal streifte ein Ast sie leicht am Arm.

Als sie die Augen wieder öffnete, grinste sie über das ganze Gesicht. Ein neues Talent! Und wenn es wirklich stimmte, dass sie nun auch die Sprache der Halbmenschen verstand, dann war das eine praktische Sache, eine, die sonst niemand konnte. Sie musste es so bald wie möglich ausprobieren!