Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: VAJONA Audio

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

NERA In einer Nacht voller Blut und Tod brachte uns das Schicksal zusammen. Ich dachte, ich würde nur das Leben eines unschuldigen Mannes retten. Eines Mannes, den ich danach nie wiedersehen würde. Doch ich habe mich getäuscht. Eine leichte Veränderung in der Luft. Ein Schimmern von silbrigen Augen in der Dunkelheit. Auch wenn ich ihn nicht sehe, weiß ich doch, dass er da ist. Mein Todesengel, der in den Schatten lauert und über mich wacht, mich beschützt, bevor er sich wieder in Luft auflöst. Bis zu unserer nächsten Begegnung. Ein Mann, der sogar eine Kugel für mich abgefangen hat. Doch er wird mich nicht berühren oder gar lieben. Er wird mir nicht einmal seinen Namen verraten. KAI Dunkelheit. Schmerz. Blut. Das ist alles, was ich je kannte. Nur die leere Hülle eines Menschen. Ohne Herz. Ohne Seele. Und ohne Träume. Umgeben vom Tod, war ich ein zum Tode Verurteilter. Doch dann erhellte ihr Licht meine Dunkelheit, und hauchte meiner leblosen Seele wieder neuen Atem ein. Mein furchtloses Tigerbaby, mein einziger Grund weiterleben zu wollen. Jedes Mal muss ich sie im Licht zurücklassen, und mein schwarzes Herz zerbricht und blutet immer weiter, wenn ich mich in die Schatten zurückziehe, in denen mein Platz ist. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr verändern und auch nicht ungeschehen machen, was ich getan habe. Meine finsterste Sünde.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

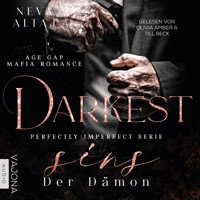

Neva Altaj

DARKEST sins

Der Dämon

(Perfectly Imperfect Serie)

DARKEST sins – der Dämon

© 2025 VAJONA Verlag GmbH

Übersetzung: Alexandra Gentara

Lektorat der Übersetzung: Anne Masur

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Darkest sins«.

Umschlaggestaltung: Deranged Doctor mit Anpassungen durch den VAJONA Verlag

Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz unter Verwendung von Motiven von Canva

VAJONA Verlag GmbH

Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3

08606 Oelsnitz

Anmerkungen der Autorin

Meine liebste Leserin, mein liebster Leser,

ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Wenn ihr eine Rezension schreibt, verzichtet bitte auf Spoiler! Lasst andere Leser selbst herausfinden, was Kais dunkelste Sünde ist. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dies das Schlüsselelement, das die Geschichte antreibt. Wenn es im Voraus verraten wird, könnte dies den Genuss für andere Buchliebhaber wie euch beeinträchtigen.

Vielen Dank.

Ich hoffe, dass euch die Reise von Kai und Nera genauso viel Freude bereitet wie mir.

Alles Liebe,

Neva

Hinweis

Bitte beachtet, dass dieses Buch Themen enthält, die manche Leser als verstörend empfinden könnten, wie z. B. Blut, Gewalt, versuchte Selbstverletzung (nicht durch die Hauptfiguren), Missbrauch, Tierquälerei (nicht durch die Hauptcharaktere, dieses Kapitel ist im Buch gesondert gekennzeichnet, falls ihr es überspringen möchtet) und grafische Schilderungen von Folter.

Dieses Werk ist fiktiv. Bitte probiert keins der beschriebenen medizinischen Verfahren zu Hause aus. Wenn ihr Hilfe benötigt, wendet euch bitte an professionelle Mediziner und Therapeuten.

Prolog

Nera

Gegenwart, die Leone-Villa, Boston Kai, 34 Jahre alt; Nera, 24 Jahre alt

Er ist hier.

Meine Augen haben sich noch nicht ganz an die Dunkelheit um mich herum gewöhnt, sodass ich bis auf die Umrisse der Möbel in meinem Wohnzimmer nichts weiter erkennen kann. Es bewegt sich auch nichts. Und abgesehen von meinem eigenen Atem höre ich keinerlei Geräusche.

Nichts. Trotzdem weiß ich, dass er hier ist.

Es ist wie ein sechster Sinn, der mir bereits vor Jahren, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin, bis ins Mark gegangen ist. Seine Anwesenheit erzeugt stets eine kaum merkliche Veränderung in der Luft, die alle Atome um mich herum in Bewegung zu versetzen scheint. Ich muss ihn nicht sehen. Ich muss auch nicht hören, wie er sich bewegt. Trotzdem weiß ich jedes Mal, dass er da ist. Mein Körper und mein Geist spüren ihn einfach. Schon immer.

Ich schließe meine Augen und drehe mich langsam um, höre aber nichts, bis auf meinen eigenen Herzschlag. Er geht etwas schneller als normal, ist aber gleichmäßig. Ich habe meine Drehung beinahe abgeschlossen, als mein Herz plötzlich zu flattern beginnt. Da!

Als ich meine Augen öffne, ist die Dunkelheit immer noch das Einzige, das mich begrüßt, aber es ist egal. Ich weiß auch so, dass er direkt vor mir ist.

Mein Herz weiß es einfach. Jedes Mal.

»Lange nicht gesehen, Tigerbaby.« Die tiefe, raue Stimme durchströmt mich.

Ihr Tonfall fühlt sich an, als würde man von einer dicken, flauschigen Decke umhüllt. Ich fühle mich sicher und geborgen, als wäre ich an einem Ort, an dem mir niemand etwas antun kann. Ein paar Herzschläge lang lasse ich sie einfach nur auf mich wirken und sauge ihre Schwingungen in mich auf. Der Klang ist anders als beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe. Seine Stimme klingt irgendwie rauer, aber er ist es. Wie viele schlaflose Nächte habe ich zusammengerollt in meinem Bett verbracht und versucht, mir diese ganz spezielle Klangfarbe ins Gedächtnis zu rufen? Wahrscheinlich Hunderte.

Die Leselampe auf dem Beistelltisch wird eingeschaltet. Ihr schwaches Licht erhellt den gewaltigen männlichen Körper, der sich im Sessel zurücklehnt, nur teilweise. Sein Gesicht bleibt größtenteils vom Schatten verborgen, nur die silbrigen Augen scheinen in der ihn umgebenden Dunkelheit zu leuchten.

Es fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen.

»Ich dachte, du wärst tot«, flüstere ich.

Er neigt den Kopf zur Seite, sodass mehr Licht auf sein Gesicht fällt und ich einen Blick auf seine fest zusammengepressten Lippen werfen kann. Und dabei sehe ich noch mehr … eine Narbe auf seiner linken Wange. Eine unebene Linie aus erhabenem Fleisch, die am Mundwinkel beginnt und sich bis zum Ohr hochzieht. Eine weitere Narbe ziert seine Haut über der linken Augenbraue, und zwei zusätzliche sind an seinem Kinn sichtbar, etwas verdeckt durch die dunklen Stoppeln, die seinen Kiefer bedecken. Als ich ihn das letzte Mal sah, hatte er noch keine davon im Gesicht.

Der Drang, zu ihm zu laufen, überwältigt mich beinahe, aber ich unterdrücke ihn. Meine Füße bleiben fest auf dem Boden verwurzelt, mein Blick auf den Mann gerichtet, der mir einst alles bedeutet hat. Zu viele Nächte habe ich im Bett gelegen und mir vorgestellt, wie es sich anfühlen würde, ihn wiederzusehen. Ich wusste, dass es wehtun würde. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so sehr wehtun würde.

Zeit ist eine knifflige Angelegenheit. Stunden. Tage. Jahre. Das menschliche Gehirn hat nur eine begrenzte Kapazität, um Informationen zu speichern, und mit der Zeit vergisst es gewisse Dinge. Langsam und ohne es bewusst zu merken. Geräusche. Gerüche. Worte. Situationen. Erinnerungen blättern ab und werden vom Wind der Zeit einfach hinweggefegt, wie trockenes Laub, das kurz vor Wintereinbruch in der Brise flattert. Und wenn der Frühling kommt, bleibt nur noch eine vage Erinnerung an ihre frühere Existenz.

Zeit.

Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden.

Das ist gelogen und absoluter Blödsinn.

Die Erinnerungen an ihn hat die Zeit mir nicht genommen, obwohl ich mir das bei zahlreichen Gelegenheiten so sehr gewünscht habe. Aber ich erinnere mich noch immer an jedes einzelne Detail, wenn es um diesen Mann geht.

»Hast du mich vermisst?«, fragt er mit dieser heiseren, rauen Stimme, deren Ton mich immer an einen aufziehenden Sturm erinnert, kurz bevor der erste Donner grollt.

Vermisst? Nein, dieses Wort beschreibt die Qualen, die Verzweiflung der letzten vier Jahre nicht einmal annähernd. Die verzweifelte Hoffnung, die ich jedes Mal verspürte, wenn ich eine dunkle Ecke durchsuchte und darum betete, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Und die darauf folgende unvermeidliche Enttäuschung, der Schmerz, wenn ich feststellen musste, dass er nicht da war. Da ich stets das Gefühl hatte, dass er mich sah, auch wenn ich ihn selbst nicht sehen konnte, fühlte sich die plötzliche Gewissheit, dass er wirklich tot war, erdrückend an. Entsetzen hatte mich ergriffen, als ich endlich akzeptierte, dass er gestorben sein musste und ich ihn niemals wiedersehen würde.

»Es ist schwer, einen Mann zu vermissen, dessen Namen man nicht einmal kennt.« Ein fast körperlicher Schmerz schnürt mir die Brust zusammen. Die ganze Zeit über hat er mich in dem Glauben gelassen, er sei tot.

Einer seiner Mundwinkel hebt sich, wodurch die frische Narbe in seinem Gesicht noch deutlicher hervortritt.

»Ich hab dich auch vermisst, Baby«, flüstert er und hebt eine große schwarze Waffe mit einem Schalldämpfer. »Nicht bewegen.«

Mein Atem stockt.

Dann pfeift ein dumpfer Schuss durch die Luft.

Teil 1

Vergangenheit

Kapitel 1

Nera

Fünf Jahre zuvor Nera, 19 Jahre alt; Kai 29 Jahre alt

»Meine liebe Nera, du siehst umwerfend aus heute Abend.« Die Frau in einem dunkelroten Seidenkleid beugt sich zu mir und küsst mich flüchtig auf die Wange. Ihr schweres Parfum steigt mir in die Nase, und ich muss mich bemühen, einen Hustenanfall zu unterdrücken. »Du strahlst ja richtig.«

»Danke.« Immerhin schaffe ich es, zu lächeln. Ein Lächeln, das bestimmt genauso aufgesetzt wirkt wie die Gefühlsäußerungen dieser Frau.

Ich habe gestern meine Periode bekommen und mich die ganze Nacht hin und her gewälzt, weil ich vor lauter Schmerzen nicht einschlafen konnte. Unter meinen Augen befinden sich dunkle Ringe, die auch die Foundation nicht abdecken konnte, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Gesicht immer noch geschwollen ist.

Wir wissen beide, dass ich wie ein Häufchen Elend aussehe, aber niemand würde es wagen, Nuncio Veroneses Tochter so etwas zu sagen.

»Und ich liebe deine Bluse«, fährt sie fort. »Wer ist der Designer? Sie muss von einem sehr hochwertigen Label sein.«

»Meine Schwester hat sie genäht«, murmele ich und werfe einen Blick über meine Schulter, auf der Suche nach meiner Freundin Dania, in der Hoffnung, dass sie mich rettet.

»Oh. Sie ist wirklich ganz bezaubernd.« Sie lächelt. »Ich habe gerade schon zu Oreste gesagt, dass ihr beide ein wunderschönes Paar abgeben würdet. Ich sage ihm, dass er dich nächste Woche mal anrufen soll, meine Liebe. Er hat sich gerade ein neues Auto gekauft, das neueste Tesla-Modell, und ich bin sicher, dass du eine Spritztour mit ihm genießen würdest.«

Ich erschauere. Oreste ist ein bekannter Schürzenjäger, der ständig viel zu viel Haargel verwendet und praktisch in Aftershave badet, noch schlimmer als seine Mutter.

»Nächste Woche bin ich leider sehr beschäftigt. Vielleicht ein anderes Mal.«

»Natürlich. Don Veronese würde es sicher auch gutheißen, wenn ihr beide euch mal trefft.« Sie grinst und beugt sich vor, dann flüstert sie mir ins Ohr: »Dein Vater hat meinen Sohn sehr gern, und ich bin mir sicher, dass er schon darüber nachdenkt, Oreste zum Capo zu machen.«

Und da ist er auch schon. Der wahre Grund, warum sie versucht, mich mit ihrem Sprössling zu verkuppeln. Nicht, weil sie mich mag oder weil sie glaubt, dass wir tatsächlich gut zusammenpassen würden, sondern weil ihr Sohn es leichter hätte, in der Hierarchie aufzusteigen, wenn er mit der Tochter des Don liiert wäre. Ich bin nicht einmal mehr überrascht.

»Da bin ich mir sicher. Ach, da ist Dania. Ich muss mal kurz Hallo sagen.« Ich nehme mir ein Glas eisgekühlte Limonade vom Nachbartisch und eile zu meiner Freundin auf der anderen Seite des Gartens. Sie versucht verzweifelt, einen Kellner heranzuwinken, und bekommt nichts davon mit, dass ich vor lauter Höflichkeit langsam ersticke. Ich halte den Blick fest auf meine beste Freundin gerichtet, während ich mich zwischen den Partygästen hindurchzwänge, in der Hoffnung, nicht durch versehentlichen Augenkontakt von anderen Leuten aufgehalten zu werden.

»Nera, Liebes!« Jemand aus einer Gruppe zu meiner Linken streift meinen Arm, als ich an ihnen vorbeigehe. »Dein Haar sieht toll aus heute.«

»Danke.« Der Pferdeschwanz auf meinem Kopf ist alles andere als beeindruckend, aber mehr habe ich nach dem Haarewaschen heute Morgen nicht zustande gebracht.

»Ach, Nera. Ich wusste gar nicht, dass du heute auch hier bist.« Ein Typ, der mir entfernt bekannt vorkommt, taucht direkt vor mir auf und bringt mich abrupt zum Stehen. Ich glaube, er ist ein Neffe vom Unterboss. »Es ist ganz schön langweilig hier. Wollen wir uns nicht rausschleichen und irgendwo was trinken gehen?«

»Ähm, nein. Danke.« Ich gehe um ihn herum, nur um anschließend Jaya, Danias Cousine, direkt gegenüberzustehen.

»Wir haben dich am Samstag vermisst.« Sie schenkt mir ein breites, aufgesetztes Lächeln. »Melinda war total enttäuscht, als du nicht aufgetaucht bist.«

Ja, ich bin mir sicher, dass ihre Schwester am Boden zerstört war, weil ich nicht zu ihrer Babyparty gekommen bin. Nicht, weil sie gewollt hätte, dass ich an ihrem Glück teilhabe, sondern weil sie jetzt nicht erzählen kann, dass die Tochter des Don an ihrer Party teilgenommen hat.

»Ich habe deine Schwester nur einmal kurz getroffen, Jaya«, sage ich. »Du hattest mich mal zu ihrem Geburtstag eingeladen, aber als ich dort ankam, hat sie einfach nur mein Geschenk angenommen und sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich mir vorzustellen.«

»Sie wusste leider nicht, wer du bist! Wenn sie es gewusst hätte, hätte sie dich ganz bestimmt anders behandelt.«

»Genau das meine ich damit. Bitte richte ihr meine besten Wünsche aus.«

Ich lasse Jaya, die mich anstarrt, einfach stehen und eile auf Dania zu. Die versucht offenbar gerade, einen armen Kellner dazu zu überreden, ihr einen Drink mit Alkohol zu bringen.

»Ich muss dringend hier weg«, flüstere ich und ziehe sie am Arm. »Schnell.«

»Klar.« Sie schnappt sich ein Glas Weißwein vom Tablett des Kellners und lässt sich von mir über den Rasen zum Steinbrunnen im hinteren Teil des Gartens ziehen.

»Das sollte reichen.« Ich deute auf die Eisenbank neben dem Wasserspiel und setze mich. Der Schatten einer großen Eiche verbirgt uns trotz der vielen Laternen um uns herum vor den anderen Gästen.

Dania wirft einen Blick über ihre Schulter auf die Menschenmenge, die vor der im Kolonialstil erbauten Villa auf der anderen Seite des Grundstücks die Nacht genießt. »Glaubst du, es fällt irgendwem auf, dass wir weg sind?«

»Irgendein hohes Tier wird gleich eine Rede halten. Dann sind alle zu sehr damit beschäftigt, seinem Geschwafel zu lauschen und wie hirnlose Idioten zu applaudieren.« Ich trinke einen Schluck von meiner Limo. »Dad sagte, sie hätten diesen Typen dazu überreden können, einen Gesetzesentwurf durchzubringen, der nützlich für die Familie ist.«

»Geht es um die Casinos?«

»Das könnte sein. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Laufenden, was die Geschäfte angeht, seit ich von zu Hause weg bin.«

»Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Don dich hat ausziehen lassen.« Sie setzt sich neben mich.

»Ich auch nicht.« Ich zucke mit den Schultern. »Als ich ihm sagte, dass ich mir von dem Geld, das Mom mir hinterlassen hat, eine Wohnung gekauft habe, ist er komplett ausgerastet. Ich durfte mir eine lange Standpauke darüber anhören, wie unerhört es ist, dass Nuncio Veroneses Tochter allein in einer Art ›kleiner beschissener Absteige‹ lebt. Was sollen denn die Leute denken?«

»Und, konntest du ihn umstimmen?«

»Ich hab’s versucht. Er drohte, mich persönlich wieder zurück nach Hause zu schleifen, wenn ich es wagen sollte, auszuziehen. Dann hat er mich aus dem Büro geworfen. Aber in der Woche darauf meinte er, er hätte darüber nachgedacht und beschlossen, mir meinen Freiraum zu lassen.«

»Ich wünschte, mein Vater wäre mehr wie deiner.« Dania trinkt einen großen Schluck Wein und hustet. »Nächsten Monat werde ich zwanzig. Und mein Vater hat jetzt schon angefangen, mich zu verkuppeln. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich bestimmt schon verheiratet sein.«

Ich zucke zusammen. »Das tut mir leid.«

»Und bei dir?«

»Im Moment läuft zum Glück keine Verkupplungsaktion. Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich das ständige Nichtstun leid bin und aufs College gehen oder zumindest ein paar Online-Kurse belegen möchte, bevor ich mich von ihm in eine arrangierte Ehe drängen lasse. Als er das ablehnen wollte, habe ich ihm gesagt, dass ich ansonsten nackt über Rathausplatz tanzen würde, um meinen Ruf und damit alle zukünftigen Heiratsaussichten endgültig zu ruinieren.«

»Ich glaube, du wärst für die meisten auch dann noch ein guter Fang, wenn du deinen nackten Hintern gezeigt hättest.« Dania lacht.

»Vielleicht. Aber kannst du dir vorstellen, was für einen Skandal das auslösen würde? Mein Hinterteil wäre jahrelang das Hauptthema beim Klatsch und Tratsch der Cosa Nostra.«

»Ich verstehe immer noch nicht, warum du unbedingt aufs College gehen willst. Ihr seid so stinkreich, dass du in deinem ganzen Leben keinen einzigen Tag arbeiten müsstest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Ehemann dir sowieso nicht erlauben wird, arbeiten zu gehen, wenn du erst mal verheiratet bist.«

»Ich weiß. Trotzdem habe ich die Zusage für die Online-Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten bekommen. Ich fange im Herbst damit an.«

Dania verschluckt sich an ihrem Wein, versprüht ihn in alle Richtungen und bricht in Gelächter aus. »Die Tochter des Don will Hühnern Spritzen verabreichen und Ferkel zur Welt bringen?!«

»Tja, ich schätze, das gehört wohl auch irgendwie dazu.« Ich stimme in ihr Lachen mit ein.

»Deshalb hast du also damit angefangen, in dieser Tierklinik auszuhelfen! Und ich dachte, dir wäre einfach nur langweilig gewesen.«

»Ich brauchte sozusagen dringend einen Tapetenwechsel. Und es macht mir großen Spaß. Letzte Woche hat jemand einen streunenden Hund vorbeigebracht, und ich durfte zusehen, wie der Tierarzt eine Wunde am Bauch des kleinen Rackers genäht hat.«

»Nera! Das ist ekelhaft.«

»Nein, nicht wirklich. Mir gefällt es. So zu tun, als hätte ich ein ganz normales Leben und so.« Ich seufze. »Orestes Mutter hat vorhin auf mich eingeredet. Sie will mich unbedingt mit ihm verkuppeln. Ich glaube, ich mache für heute lieber Schluss und gehe nach Hause.«

»Was ist mit deinem Personenschützer?«

Ich neige meinen Kopf zum Himmel und blicke in die Sterne. Dad besteht darauf, dass ich Bodyguards mitnehme, wenn ich so spät noch unterwegs bin, aber ich war heute nicht in der Stimmung. Es ist schwer, so zu tun, als würde man ein normales Leben führen, wenn einem ständig ein Leibwächter folgt. »Heute Abend bin ich ohne unterwegs.«

»Der Don wird stinksauer sein, wenn er das herausfindet.«

»Ja, ganz sicher sogar.« Ich schnaube. »Also, ich bin dann mal weg. Ich muss morgen früh um sieben Uhr aufstehen. Wir haben einen geplanten Kaiserschnitt bei einer Katze.«

»Irgendwie beneide ich dich. Du spielst Tierärztin, während ich mich auf die Suche nach einem perfekten Hochzeitskleid machen muss.«

»Dazu gibt es keinen Grund. Das wird mir bald genauso gehen. Dad hat mir nur ein paar Jahre Aufschub gewährt, aber danach wird er mich auch auf dem Heiratsmarkt verschachern.« Jedes Mal, wenn ich sonntags zum Mittagessen vorbeikomme – worauf Dad immer noch besteht –, befürchte ich, dass er mir mitteilen wird, seine Meinung geändert zu haben. Seit ich neunzehn bin, deutet er ständig an, dass ich jetzt reif für die Ehe wäre. Und das nicht gerade subtil. »Ich bete nur, dass er sein Wort hält und mich so lange damit in Ruhe lässt, bis Massimo entlassen wird.«

»Ja«, sagt Dania. »Du bist ein viel zu wertvoller Aktivposten, um nicht genutzt zu werden.«

»Jep. Ein Aktivposten.«

»Hast du eine Ahnung, mit wem du am Ende verkuppelt werden könntest?«

Ein Schauer rieselt mir über den Rücken. »Nein. Ich hoffe nur, dass es niemand vom Camorra-Clan sein wird. Zufällig habe ich mitbekommen, wie mein Vater mit dem Unterboss gesprochen hat, und es scheint, als würde er in letzter Zeit mit ihnen verhandeln.«

»Großer Gott, Nera. Ich hoffe, dein Vater schlägt sich nicht auf die Seite der Camorra und verheiratet dich mit Alvino. Es heißt, er hätte die Frau, mit der er mal zusammen war, ziemlich übel verprügelt. Sie musste sogar im Krankenhaus behandelt werden.«

Es gab schon immer Gerüchte, dass Alvino ein Tyrann sei. Was ihm als Anführer des Camorra-Clans aber anscheinend nicht schadet. »Zum Glück hasst mein Vater Alvino und die Camorra. Ich glaube nicht, dass er jemals einen Waffenstillstand mit ihnen schließen wird, aber selbst wenn, würde er mich sicher nicht dazu zwingen, so einen Bastard zu heiraten.«

»Bist du dir da sicher?«

»Natürlich bin ich mir sicher.« Ich gebe Dania einen Kuss auf die Wange, dann stehe ich auf und greife nach meiner Handtasche. »Wir sehen uns am Freitag. Viel Spaß.«

Während ich über den Rasen zum Parkplatz gehe, werfe ich noch einen Blick auf die Partygäste, die im Hinterhof meines Elternhauses trinken und lachen. Als ich klein war, habe ich es geliebt, mich mit meiner jüngeren Schwester Zara zusammen hinter dem Treppengeländer zu verstecken und die vielen elegant gekleideten Männer und Frauen zu beobachten, die sich im großen Saal darunter tummelten. Mein Vater hat schon immer gern Partys ausgerichtet, und wenn der Don eine Einladung aussprach, wagte es natürlich auch niemand, diese abzulehnen. Die Vorbereitungen dauerten oft Tage, und Mom sorgte immer dafür, dass vom Besteck bis zur Musik alles ihren hohen Ansprüchen genügte. Sie war kein großer Fan von Partys, glänzte aber immer als großartige Gastgeberin. Es war wichtig, die hochrangigen Familienmitglieder bei Laune zu halten. Und es war lebenswichtig, ihnen nahezustehen.

Ich erinnere mich, wie ich all diese schönen Menschen immer voller Ehrfurcht beobachtet und mir gewünscht habe, ich wäre schon älter, um zu ihnen zu gehören. Dann habe ich mir das Kleid vorgestellt, das ich zu meiner ersten Party tragen würde – es war weiß, mit einem aufgebauschten Rüschenrock. Und High Heels mit kleinen Absätzen, vielleicht aus Gold oder Silber. Ich war total wild darauf, endlich ein Teil ihrer funkelnden Welt zu sein.

Bis zu jener Nacht vor vierzehn Jahren.

Es war Silvester, und das ganze Haus war mit wunderschönen goldenen Bändern geschmückt, die an den Rändern kleine rote Details aufwiesen. Ich hatte sie mit Mom zusammen ausgesucht. Genau genommen war sie unsere Stiefmutter, aber weder Zara noch ich haben sie jemals so genannt. Unsere leibliche Mutter ist bei Zaras Geburt gestorben, somit war Laura die einzige Mutter, die wir kannten.

An diesem Abend waren die Tische mit weißen Satin-Tischdecken gedeckt, mit großen goldenen Schleifen an den Ecken. Prächtige Blumenarrangements schmückten die Tische. Unsere Eltern standen neben dem großen Weihnachtsbaum – Dad in einem eleganten schwarzen Anzug und Mom in einem wunderschönen Seidenkleid, das perfekt zu ihren blauen Augen passte. Die Neujahrsparty war immer eine große Sache, und neben den Familienmitgliedern waren auch viele Politiker und andere Regierungsbeamte anwesend. Ich wusste damals noch nicht, wer zu wem gehörte, aber ich erinnere mich, dass ich auf einen Mann mit einem langen weißen Bart gezeigt habe, der über einen Witz lachte, den unser Vater gemacht hatte. Ich sagte Zara, dass er nur ein Richter sei und nicht der Sultan, den ich im Film Aladdin gesehen hatte. Das hatte Dad mir früher an jenem Abend erzählt. Aber Zara meinte, der Mann würde eher wie der Weihnachtsmann aussehen.

Massimo, unser Stiefbruder, stand im Eingangsbereich direkt unter der Treppe, hinter deren Geländer Zara und ich uns auf dem obersten Absatz versteckt hielten. Er führte ein ernst wirkendes Gespräch mit zwei Männern. Er war damals erst zwanzig, wirkte aber schon immer älter. Vielleicht, weil er ständig so grimmig und ernsthaft war. Massimo kümmerte sich nie sonderlich um Zara und mich. Wahrscheinlich waren wir ihm noch zu jung, als dass er sich mit uns hätte beschäftigen wollen, aber er und unser älterer Bruder Elmo waren unzertrennlich.

Im Laufe der Jahre habe ich mich oft gefragt, wie die beiden damals überhaupt so gut miteinander ausgekommen sind. Massimos grüblerische, eher antisoziale Persönlichkeit war das genaue Gegenteil von Elmos fröhlicher, offener Art. Obwohl sie fast gleichaltrig waren, verhielt sich Massimo immer so, als wäre er mindestens zehn Jahre älter als der lebenslustige und eher sorglose Elmo.

Während mein Stiefbruder also offenbar mit geschäftlichen Dingen befasst war, lehnte Elmo an einer Marmorsäule in der Nähe der Haustür und flirtete mit einer hübschen rothaarigen Frau. Nicht, dass ich mit meinen fünf Jahren schon gewusst hätte, was »flirten« bedeutet, aber als ich älter wurde und mich an diese Nacht zurückerinnerte, wurden mir die Details immer klarer.

Elmo war kurz vor dieser Party gerade achtzehn geworden, und ich erinnere mich, dass er mir in seinem schwarzen Smoking sehr erwachsen vorkam. Er flirtete mit einer Frau, die fast doppelt so alt war wie er, und brachte sie zum Lachen. Es klang so lustig, dass auch Zara und ich immer wieder kichern mussten. Wahrscheinlich hätte er sich auch unter die Capos mischen sollen, wie es vom Sohn des Don erwartet wurde, aber nein. Massimo war immer derjenige von beiden, der tat, was von ihm erwartet wurde.

Der Geruch von Zigarrenrauch, Alkohol und edlem Essen drang bis in das obere Stockwerk, von wo aus Zara und ich die Aktivitäten unten beobachteten. Meine Schwester quietschte jedes Mal, wenn sie ein neues schönes Kleid entdeckte, und ich musste sie alle paar Augenblicke daran erinnern, leise zu sein, damit wir nicht entdeckt wurden.

Ich wünschte, ich hätte es nicht getan.

Ich wünschte, jemand hätte uns erwischt und zurück in unsere Zimmer geschickt.

Es war fast Mitternacht und alle lachten und waren fröhlich. Ein Mann in einem weißen Anzug spielte eine Melodie auf dem Klavier, das speziell für diesen Anlass aufgestellt worden war. Kellner schlängelten sich zwischen den Gästen hindurch und trugen Tabletts mit dünnen, hohen Gläsern hoch über ihren Köpfen. Der Champagner für den Toast. Es war eine wahrhaft extravagante, festliche Veranstaltung.

Ich bemerkte den Aufruhr an der Haustür erst, als zwei Männer anfingen, laut miteinander zu streiten. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten, weil es auf der Party so laut war, aber es schien wichtig zu sein, weil ihre erhobenen Stimmen plötzlich in Geschrei übergingen. Als die Männer irgendwann anfingen, sich gegenseitig zu schubsen, mit vor Wut rot angelaufenen Gesichtern, ließ Elmo die rothaarige Dame stehen und eilte auf sie zu. Mein Bruder war immer auf Harmonie bedacht gewesen und hatte zweifellos vor, die Streithähne zu trennen.

Dabei übersah er wohl, dass einer der Männer eine Waffe zückte. Massimo hatte es aber bemerkt, denn er rannte auf einmal zum Eingang und schrie Elmo an, er solle zurückbleiben.

Ein ohrenbetäubender Knall erschütterte den gesamten in Gold und Rot geschmückten Raum, als die Waffe abgefeuert wurde. Elmo taumelte nach hinten und presste eine Hand auf seine Brust. Die Stimmen und die Musik verstummten plötzlich, als hätte jemand einen Ausschalter betätigt. Die Stille hielt jedoch weniger als eine Sekunde an, bevor Massimos animalisches Gebrüll die Leere füllte. Mein Herz hämmerte wie eine Trommel, während ich die Holzpfosten des Geländers umklammerte und von oben zusah, wie Massimo Elmo auffing, als er umkippte. Sofort hallten weitere Schreie durch den großen Raum, Leute rannten ins Foyer. Und inmitten dieses Chaos griff mein Stiefbruder hinter seinen Rücken und zog seine eigene Waffe heraus.

Ein weiterer Knall ertönte, als Massimo auf den Mann schoss, der Elmo umgebracht hatte.

Das Echo dieser Schüsse hörte ich noch stundenlang in meinem Kopf. Nicht einmal die durchdringende Sirene des Krankenwagens, der zu unserem Haus eilte, oder das Dröhnen des Motors des Leichenwagens, der Elmo später wegbrachte, konnten dieses Geräusch übertönen. Und es hallte auch noch in meinem Kopf wider, als die Tür des Polizeiwagens zugeschlagen wurde und die ohrenbetäubende Stille der Nacht durchbrach. Nachdem zwei Polizisten Massimo abgeführt hatten.

In diesem Moment zerplatzte meine Vorstellung von der heilen Welt meiner Familie wie eine riesengroße Seifenblase.

»Soll ich Ihren Wagen holen, Miss Veronese?«, reißt mich die Stimme des Parkwächters abrupt aus der schmerzhaften Erinnerung und vertreibt damit die Bilder von goldenen Satinbändern und rotem Blut.

»Ja, bitte.« Ich nicke und schlinge meine Arme um meine Mitte. »Danke.«

Er wirft mir einen Blick über die Schulter zu. »Es ist eine schöne Nacht, nicht wahr?«

Ich blicke in den Himmel, der mit unzähligen funkelnden Sternen übersät ist, die den großen Vollmond oberhalb der Baumkronen in der Ferne umgeben.

»Ja«, flüstere ich. »Eine wirklich schöne Nacht.«

Kai

Der Kies knirscht unter meinen Schuhsohlen, während ich über den leeren Parkplatz auf das noch unfertige sechsstöckige Wohngebäude zugehe. Die Straßenlaternen im Wohnblock sind bereits ausgeschaltet, aber das helle Licht des Vollmonds stellt eine unwillkommene Komplikation dar, die es nötig macht, dass ich im Schatten bleibe.

Als ich mich gerade dem offen stehenden Lieferanteneingang nähere, dringt ein dumpfes Klirren aus dem Inneren zu mir. Ich gehe weiter, als wäre nichts geschehen, zücke meine Waffe und betrete das Treppenhaus.

»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt ein Mann in einem Overall oben an der Treppe. Neben ihm steht ein Eimer mit Reinigungsmitteln. Der Hausmeister.

Das gesamte Gebäude befindet sich noch im Bau, daher sind noch keine Mieter eingezogen. Und um diese Uhrzeit sollte auch kein Hausmeister hier anwesend sein.

Offensichtlich habe ich ein paar falsche Informationen erhalten. Ich hebe meine Waffe und ziele auf den Kopf des Hausmeisters.

»Bitte«, stößt der Mann hervor. »Ich habe Familie. Zwei Kinder und …«

Ich drücke den Abzug, noch bevor er den Satz beenden kann.

Es gibt einen lauten Knall, dann fällt der Mann zu Boden und die Treppe hinunter und landet direkt vor meinen Füßen. Aus dem großen Loch in der Mitte seiner Stirn sickert Blut, seine leblosen, blinden Augen scheinen mich direkt anzustarren. In manchen Kulturen glaubt man, dass die Seelen der Toten in dieser Welt bleiben und die Person, die ihr Leben beendet hat, bis in alle Ewigkeit verfolgen. Meinetwegen kann er sich der Armee, die bereits hinter mir her ist, gern anschließen.

»Ich bin drin«, sage ich in mein Bluetooth-Headset und steige über die Leiche. »Geschätzte Zeit bis zum Abschluss der Mission: vierzehn Minuten.«

»Verstanden. Ab jetzt Funkstille.« Nach dieser Bestätigung wird der Audio-Feed stummgeschaltet.

Mein Ziel sollte sich in einem der Apartments im dritten Stock befinden und gerade ein geheimes Treffen mit zwei Oligarchen aus dem Nahen Osten abhalten. Ob es um Öl, Waffen oder etwas anderes geht, ist dabei unwichtig. Mich interessiert nur die bevorzugte Methode zur Beseitigung der Zielperson, falls es überhaupt eine gibt. In den Verträgen, die vom Militär ausgestellt wurden, wird dieses Detail nur selten spezifiziert. In der Regel besteht die einzige Anforderung darin, dass nichts am Tatort auf das Militär zurückgeführt werden kann. Private Aufträge hingegen enthalten oft eine ganze Reihe spezifischer Anforderungen, die manchmal so bizarr sind, dass man gar nicht länger darüber nachdenken möchte. Glücklicherweise handelt es sich hier um einen von den guten alten Mordaufträgen. Töten und wieder verschwinden, ohne Zeugen zu hinterlassen. Keine bescheuerten Zusatzanforderungen, über die man sich Gedanken machen müsste. Diese Art von simplen Aufträgen gefällt mir sehr viel besser.

Ich erreiche den Treppenabsatz im dritten Stock und gehe den Flur entlang auf zwei Männer zu, die vor der letzten Tür auf der rechten Seite stehen.

»Hey!«, bellt der erste Typ und greift in seine Jacke, um eine Waffe hervorzuholen.

Ich hebe meine Pistole und feuere in rascher Abfolge zwei Schüsse ab. Die Leibwächter fallen auf der Stelle um, mit identischen Einschusslöchern zwischen den Augen.

Die Wohnungstür fliegt auf. Trotz des Schalldämpfers kann man das Geräusch eines Schusses nicht vollständig unterdrücken und erregt damit Aufmerksamkeit. Ich erschieße den Mann, der noch in der Türschwelle steht, und ziele dann auf den nächsten Mann, der gerade hinter ihm durch die Tür treten will. In dem Moment, als meine Kugel ihr Ziel findet, explodiert auf einmal ein brennender Schmerz in meinem rechten Bein. Der Mistkerl hat mich getroffen. Ich beiße die Zähne zusammen, verdränge den Schmerz und trete ein. Mit dem Rücken zur Wand und der Waffe im Anschlag gehe ich den schmalen Flur entlang bis zu einer Tür am anderen Ende.

Ein Kugelhagel durchschlägt die Holzoberfläche vor mir und trifft meinen Oberkörper mehrmals. Ich taumele zurück, gönne mir nur eine Sekunde, um kurz nach Luft zu schnappen, dann trete ich die Tür auf.

In der Mitte des Raums ist ein Vollidiot gerade dabei, das Magazin seiner Waffe zu wechseln. Ohne zu zögern schieße ich ihm zweimal in die Brust. Er stolpert nach hinten, seine Waffe schlägt auf dem Betonboden auf. Ein weiterer Schuss in die Stirn, dann fällt auch sein Körper leblos zu Boden. Einer meiner ehemaligen Kollegen pflegte immer zu sagen: »Ohne Loch in der Stirn, könnte er sich immer noch rühr’n.« Das ist ein solides Motto.

Ich stütze meine freie Hand in die Hüfte und sehe mich um. Das geräumige Studio ist leer, die einst makellos weißen Wände sind jetzt mit roten Farbspritzern übersät und weisen frische Einschlaglöcher auf. Von meinem Zielobjekt oder seinen Geschäftspartnern ist jedoch nichts zu sehen. Der Geruch von frischer Farbe hängt noch schwer in der Luft, aber ich nehme auch einen schwachen, trotzdem beißenden Hauch von Schießpulver wahr, während ich auf die Toilette zugehe und die Tür aufstoße.

Drei Männer in Anzügen kauern neben der Toilette – etwas zu schick angezogen, um direkt neben einem Klo erschossen zu werden. Ihre Gesichter sind leichenblass und ihre Augen spiegeln Panik wider. Ich schieße dem ersten in den Kopf und erledige die anderen beiden anschließend auf die gleiche Weise. Um sicherzugehen, dass die Toten tatsächlich meine Zielperson und seine Komplizen waren, drücke ich auf die Sprechtaste an meinem Headset.

»Ihr verdammten Idioten habt doch gesagt, dass nur zwei Leibwächter da wären.«

»Der Kunde …«, eine zittrige Stimme ertönt in der Leitung, »… der Kunde hat uns versichert, dass nicht mehr als zwei Sicherheitskräfte bei der Zielperson sein werden.«

»Und was ist mit den verdammten Informationen aus den Überwachungskameras?«

»Ähm … Captain Kruger sagte, dafür wäre keine Zeit gewesen.« Der Tonfall des Mannes wird etwas hysterisch. »Es tut mir so leid. Es war ein Eilauftrag, Mr. Mazur.«

Typisch. »Sagt diesem Arschloch, wenn er mich unbedingt tot sehen will, soll er mich doch bitte persönlich umbringen.«

»Ja, ich richte es ihm aus.« Der Mann räuspert sich. »Können Sie mir noch den Status der Mission mitteilen, Mr. Mazur?«

»Erledigt, verdammte Scheiße!« Ich nehme das Headset ab und stecke es in meine Tasche.

Meine Beziehung zu Lennox Kruger, dem Leiter der Z.E.R.O.-Einheit, war schon immer zwiespältig. Er behauptet gerne, dass er mich gerettet hätte, indem er mich aus einer psychiatrischen Einrichtung für Jugendliche holte, die als zu gefährlich für die Gesellschaft eingestuft worden waren. In Wahrheit wollte er einfach nur ein Haustier, das er darauf konditionieren konnte, ohne Reue Menschen zu töten. Tja, er hat bekommen, was er wollte. Und noch mehr als das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich inzwischen längst beseitigt hätte, wenn ich nicht das einzig verbliebene Mitglied der ehemaligen Z.E.R.O.-Einheit wäre. Da Belov und Az nicht mehr da sind, bin ich nun der letzte seiner psychopathischen Handlanger.

Es war einmal, vor langer Zeit, eine dysfunktionale Gruppe von Kameraden, die nur zu einem einzigen Zweck zusammengebracht wurden: Zielpersonen schnell zu töten, und zwar, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Nachdem Az verschwunden war und später auch Belov abgehauen ist, beschloss Kruger, das Militär hinter sich zu lassen und ein unabhängiger Dienstleister zu werden. Er stellte neue Teams zusammen, um sowohl Regierungs- als auch Privataufträge zu übernehmen. Erpressungen. Personenschutz für jeden – selbst für hochrangige Kriminelle –, dessen Taschen tief genug waren, um die horrenden Gebühren zu bezahlen, die er für skrupellose Aufträge verlangte. Ohne Fragen zu stellen. Er ließ sogar Kriegstreiber oder ganze Regierungen kleiner Staaten ausschalten, solange der Preis stimmte. Und natürlich standen auch Attentate auf der Liste. Diese Aufträge wurden hauptsächlich mir zugewiesen. Ich bekam fünfzig Prozent des vereinbarten Preises für jeden abgeschlossenen Auftrag – was ein ordentlicher Anreiz war, weiterhin für den Mann zu arbeiten, der mich während des Großteils meiner Jugend eigentlich nur terrorisiert hat. Allerdings hätte ich das Ganze wahrscheinlich auch ohne das gut gefüllte Bankkonto einfach weitergemacht. Weil Töten nun mal eben das Einzige ist, das ich beherrsche.

Blutstropfen beflecken das glänzende weiße Keramikwaschbecken und die rechte Seite des darüber hängenden Spiegels. Als ich mein Spiegelbild betrachte, klebt ein großer roter Blutstropfen genau an der Stelle, an der meine Augen sind. Wie passend. Ich lege meine Waffe auf den Waschtresen und knöpfe mein Jackett auf.

»Fuck«, stöhne ich, als ich auch die Kevlar-Weste öffne, die ich über meinem Hemd trage.

Mehrere Kugeln haben mich in die Brust getroffen, so heftig, dass ich kaum noch Luft bekommen habe. Ich lasse die kugelsichere Weste zu Boden fallen und hebe mein Hemd an, um die Wunde in der Nähe meiner Hüfte zu untersuchen. Diese Kugel haben die stabilen Fasern nicht abgefangen. Ich beiße die Zähne zusammen und taste die Wunde um die Kugel herum ab. Sie scheint nicht sonderlich tief zu sitzen. Die Kombination aus einer Tür und meiner Schutzausrüstung hat sie definitiv abgebremst.

Ich mache mir nicht die Mühe, die Weste oder meine Jacke mitzunehmen, als ich die Wohnung verlasse. Meine DNA ist bereits überall in dieser Wohnung verteilt, da ich blute, aber sie kann über die Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden nicht zu meiner Identität zurückverfolgt werden. Hoffentlich kümmert sich Krugers Reinigungsteam gut um diesen Scheiß. Wenn nicht, dann soll es eben so sein. Es ist nur eine weitere unbekannte DNA-Probe, die zu den zahlreichen anderen ungelösten Fällen hinzukommt.

Der erste Treffer hat meinen Oberschenkel gestreift und war harmlos. Die Kugel an meiner Seite könnte jedoch ein Problem darstellen. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, heute Abend angeschossen zu werden, daher habe ich mein Auto mehrere Blocks entfernt stehen lassen. Allerdings wird es eine ziemliche Qual werden, die gesamte Strecke mit einer Kugel knapp über dem Hüftknochen zurückzulegen.

Der Parkplatz ist leer, als ich darüber humpele – es gibt nur mich, die Sterne und den Vollmond, der sein Licht auf die verlassene Umgebung wirft.

Einen Moment lang bleibe ich stehen und betrachte den Himmel. Als Kind habe ich mich oft hinausgeschlichen, wenn alle anderen in der Pflegefamilie bereits eingeschlafen waren, und bin aufs Dach geklettert, um den Himmel zu betrachten. Es waren jedoch nicht die dunkle Weite oder die scheinbare Unendlichkeit, die meine Aufmerksamkeit fesselten, sondern die funkelnden, weit entfernten Sterne. Obwohl sie winzig zu sein schienen, durchdrang ihr Leuchten die Dunkelheit. Wie Leuchtfeuer, die jedem, der sich in der Dunkelheit verirrt hatte, den Weg erhellten. Ich streckte die Hand aus und stellte mir vor, meine Faust um einen von ihnen zu legen, als könnte ich dieses rettende Licht festhalten. Aber als ich meine Hand wieder öffnete, war sie leer. Das Licht war noch am Himmel – es schimmerte verlockend, reizte dazu, es erneut zu versuchen, blieb aber immer außerhalb meiner Reichweite.

Das letzte Mal, als ich versucht habe, einen Stern einzufangen, war ich acht Jahre alt. Mein Pflegevater fand mich auf dem Dach und zerrte mich an den Haaren herunter. Er brachte mich in den Keller und prügelte mir dort die Scheiße aus dem Leib. Nach seiner Tracht Prügel konnte ich nicht einmal mehr aufrecht stehen. Er nannte mich einen Schwachkopf und ließ mich in einer Pfütze meines eigenen Blutes liegen, während er nach oben ging, um ein Rasiermesser zu holen. Ich war zu schwach, um mich zu wehren, als er mich wieder an den Haaren packte und sie mir abrasierte.

Zwei Tage später, als ich endlich wieder laufen konnte, fand ich das Rasiermesser im Bad, ging in sein Zimmer und schnitt ihm damit die Kehle durch. Nach dieser Nacht habe ich nie wieder versucht, einen Stern zu fangen. Ich glaube, es festigte meinen Glauben daran, dass ihr himmlischer Glanz einfach nicht für mich bestimmt ist.

Ich wende mein Gesicht dem leuchtenden Globus am dunklen Himmel zu und schließe die Augen. Dabei stelle ich mir vor, wie schön es wäre, sie nie wieder öffnen zu müssen.

Nera

Die Ampel springt auf Rot, also drehe ich die Musik etwas lauter und schaue aus dem offenen Fenster. Dad mag es nicht, wenn ich durch diesen Stadtteil fahre. Er hält ihn für gefährlich, aber die Route ist viel schneller als andere. Und ich fahre ziemlich oft hier entlang, weil die Tierklinik nur einen Block entfernt liegt und um diese Zeit sowieso niemand mehr unterwegs ist.

Ich summe die Melodie aus dem Radio mit und trommle mit den Fingern aufs Lenkrad, als mir plötzlich eine Bewegung in einer Gasse auf der anderen Straßenseite auffällt. Es sieht aus wie ein Mann, der sehr langsam humpelt und sich dabei mit einer Hand an der Wand abstützt. Er bleibt einen Moment stehen, macht noch zwei Schritte, dann geben seine Beine plötzlich nach und brechen unter ihm zusammen.

Mist. Soll ich rübergehen und nachsehen, ob er Hilfe braucht? Nein, es wird schon noch jemand vorbeikommen und ihm helfen. Ich schaue zur Ampel. Sie ist immer noch rot. Mein Blick wandert zurück zu dem Mann in der Gasse. Er sitzt jetzt auf dem Boden, lehnt sich an die Hauswand und neigt den Kopf nach oben. Wahrscheinlich nur ein Betrunkener, der sich verirrt hat oder so betrunken ist, dass er nicht einmal mehr aufrecht gehen kann. Er wird schon wieder, sage ich mir, kann aber meinen Blick nicht von ihm abwenden.

Er scheint in den Himmel zu schauen, genau wie ich es vorhin getan habe. Es war nicht das erste Mal, dass ich in die Nacht starrte und mich fragte, was das Leben wohl noch für mich bereithält. Macht er gerade dasselbe? Fragt er sich ebenso wie ich: »Was erwartet mich da draußen noch?«

Vielleicht hat dieser Typ kein Handy. Sonst hätte er doch schon jemanden um Hilfe gebeten, oder? Verdammt. Ich trete aufs Gas, sobald die Ampel grün wird, dann schlage ich das Lenkrad scharf ein und mache eine Kehrtwende. Anschließend manövriere ich den Wagen langsam auf den verlassenen Gehweg und halte an der Gasse zwischen den beiden Gebäuden an.

Es ist total dämlich, mein sicheres Fahrzeug zu verlassen und in eine dunkle Gasse zu gehen, um nach irgendeinem Typen zu sehen, aber ich kann ihn auch nicht einfach ignorieren. Ich greife unter meinen Sitz, hole die Waffe heraus, die ich dort versteckt habe, stecke sie hinten in meinen Hosenbund und steige aus dem Auto aus.

Die Straßenlaterne am Eingang der Gasse taucht die Umgebung in ein gelbliches Licht. Ich lege meine rechte Hand an den Griff meiner Waffe, bereit, sie jederzeit zu zücken. Auch wenn ich manchmal etwas leichtsinnig bin, aber ich bin nicht dumm. Erst vor zwei Jahren habe ich einen der Männer meines Vaters dabei erwischt, wie er eine Hausangestellte vergewaltigt hat, während er eigentlich Wache hätte schieben sollen. Danach habe ich ihn erpresst, damit er meiner Schwester und mir das Schießen beibringt. Zara wollte zuerst nicht, aber sie entpuppte sich als Naturtalent. Ich bin zwar nicht gerade die beste Schützin, aber auf kurze Distanz reichen meine Fähigkeiten völlig aus.

Ich nähere mich dem Mann und bleibe neben seinen ausgestreckten Beinen stehen. Er trägt eine schwarze Hose und ein schwarzes Hemd, die oberen beiden Knöpfe sind offen. Sein linkes Hosenbein sieht nass aus, und auf dem Bürgersteig unter ihm entdecke ich Blut. Mein Blick gleitet zu seinem gewaltigen breiten Brustkorb, der sich bei jedem mühsamen Atemzug langsam hebt und senkt, und weiter zu seinem Gesicht. Dann entweicht mir zischend der Atem.

Der Kerl ist mit Abstand der heißeste Typ, den ich jemals gesehen habe. Er ist vor allem deutlich älter als ich und ganz anders als diese unreifen Angeber, die ich auf Dads Party zurückgelassen habe. Seine Konturen sind scharfkantig, wie aus Marmor gemeißelt. Hohe Wangenknochen. Ein kräftiger Kiefer mit ordentlich gestutzten, kurzen Stoppeln und eine leicht schiefe Nase. Über seinen geschlossenen Augen thronen dichte schwarze Augenbrauen, und mehrere Strähnen seiner pechschwarzen Haare sind ihm ins Gesicht gefallen. Die Haarspitzen reichen fast bis zu seiner Taille. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mann mit so langen Haaren gesehen.

»Brauchen Sie Hilfe?«, frage ich, als ich langsam wieder zu mir komme.

Der Mann antwortet nicht. Ich werfe einen Blick über meine Schulter. Immer noch niemand in der Nähe. Na toll. Ich halte meine Waffe weiterhin fest, gehe in die Hocke und beuge mich näher zu ihm.

»Hey«, sage ich und piekse einen Finger in seine Brust.

Ich sehe nicht einmal, dass er sich bewegt, aber während er in dem einen Moment noch ohnmächtig an der Wand lehnte, drückt er mir im nächsten Augenblick plötzlich eine Waffe an die Schläfe und sieht mir durchdringend in die Augen. Kalter Schweiß bricht mir aus, und ein panischer Schauer läuft mir über den Rücken. Ich habe keine Zeit mehr, meine eigene Waffe zu zücken, daher starre ich einfach nur in die ungewöhnlichsten Augen, die ich jemals gesehen habe. Sie sind von einem so hellen Grau, dass sie fast silbrig wirken.

»Wer zur Hölle bist du?«, fragt er mit tiefer, rauer Stimme.

»Offensichtlich eine Vollidiotin«, antworte ich.

Er runzelt die Stirn und mustert meine geblümte Bluse und meine weiße Hose. Seine Augen wandern nach oben, bis sie an meinem Scheitel innehalten, wo mein dunkelblondes Haar mit einem roten Seidentuch zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden ist. Das kalte Metall verschwindet von meiner Schläfe.

»Sieh zu, dass du hier wegkommst, Kleines«, röchelt er und lehnt seinen Kopf wieder an die Wand. Dann schließt er die Augen. »Dummes Mädchen.«

Ich ziehe meine Pistole hinter meinem Rücken hervor und drücke den Lauf gegen seine Brust, direkt an sein Herz. »Vielleicht bin ich etwas dumm, aber immerhin bewaffnet.«

Seine wunderschönen Augen fliegen wieder auf. Er sieht mich fest an, dann legt er seine Finger um den Lauf und richtet ihn gegen seine Nasenrücken.

»Tu mir einen Gefallen. Schieß bloß nicht daneben.« Seine Stimme klingt flach, gleichgültig, als hätte sein Leben keinerlei Bedeutung.

Ich starre den Verrückten vor mir an und kann meine Augen nicht von seinen lösen. Manche Menschen behaupten vielleicht, dass es ihnen egal ist, ob sie leben oder sterben, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn sie mit einer tatsächlichen Überlebenssituation konfrontiert sind, tun sie am Ende doch alles, um sich selbst zu retten. Die Selbsterhaltung ist ein Naturinstinkt, ganz unabhängig von den Umständen.

»Komm schon, Tigerbaby. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit.« Mit diesen Worten lässt er meine Waffe los und schließt die Augen wieder.

Es wäre klug, wieder in mein Auto zu steigen und den heißen Typen mit der Todessehnsucht einfach zurückzulassen, damit er an Blutverlust sterben kann. Aber das bringe ich nicht übers Herz. Außerdem haben wir ja bereits festgestellt, dass ich eine Vollidiotin bin. Ich lasse die Waffe sinken und stecke sie in die Gesäßtasche meiner Hose zurück. Dann ziehe ich an dem Tuch, mit dem ich meinen Pferdeschwanz zusammengebunden habe.

Das Hosenbein des Mannes ist auf halber Oberschenkelhöhe aufgerissen und gibt den Blick auf eine lange, blutende Wunde frei. Ich wickle meinen Schal um sein kräftiges, baumstammartiges Bein und binde die Wunde mit einem straffen Knoten ab.

»Mein Auto steht dort drüben. Ich bringe Sie ins Krankenhaus.« Ich stehe auf und strecke ihm meine Hand entgegen.

Die silbrigen Augen treffen wieder auf meine, senken sich dann auf meine ausgestreckte Hand und betrachten sie, als würde sie gleich zubeißen. Langsam hebt er den Arm und schlingt seine Finger um meine. Mit der anderen Hand stößt er sich vom Boden ab und steht auf. Weiter. Und noch ein Stück. Als er schließlich aufrecht steht, muss ich meinen Kopf in den Nacken legen, um ihm noch in die Augen sehen zu können.

»Kein Krankenhaus«, sagt er und lässt meine Hand los. »Ich habe ein paar Blocks weiter geparkt. Setz mich einfach an meinem Wagen ab.«

»Natürlich«, flüstere ich. »Ähm … brauchen Sie Hilfe beim Gehen?«

Seine Lippen verziehen sich zu einem Grinsen, während er meinen ein Meter fünfundsechzig langen und fünfzig Zentimeter schmalen Körper mustert und den Kopf schüttelt. Ich bin zwar nicht gerade klein, aber er überragt mich um mehr als eine Kopflänge.

»War heute keine Schule?«, fragt er und geht auf mein Auto zu. Dabei stützt er sich mit einer Hand an der Wand des Gebäudes zu seiner Rechten ab.

»Seit meinem Abschlussball vor über einem Jahr nicht mehr«, entgegne ich und reiße die Beifahrertür für ihn auf.

Ich sehe zu, wie dieser verwundete Berg von einem Mann über den Gehweg schlurft und sich dann an der Kante der Autotür festhält. Sein Gesicht ist blass und das Tuch, das ich um seinen Oberschenkel gebunden habe, ist inzwischen komplett mit Blut durchtränkt.

»In diesem Zustand können Sie auf keinen Fall selbst irgendwo hin fahren.« Ich gehe um die Motorhaube herum, während er sich auf den Sitz fallen lässt. »Messerstecherei?«, frage ich und starte den Motor.

»Kugel.« Er wirft seine Waffe auf das Armaturenbrett. »Mein Auto steht etwa einen Kilometer die Straße runter.«

Ich versuche mein Bestes, um meine Augen auf die Straße zu richten, aber sie wandern immer wieder zu dem Fremden an meiner Seite. Der gerade beginnt, sein Hemd aufzuknöpfen!

»Was machen Sie da?«

Er ignoriert meine Frage und zieht sein Hemd aus. Dabei stöhnt er.

»O mein Gott!«, kreische ich und starre auf das blutige Schlachtfeld auf seinem Oberkörper.

»Augen auf die Straße, Kleines.«

»Ich bringe Sie in ein Krankenhaus.«

»Nein, das wirst du nicht tun«, sagt er, während er das zusammengeraffte Hemd auf die blutige Wunde oberhalb seiner Hüfte drückt. »Ich habe einen Arzt, der zu Hause auf mich wartet. Ich muss nur dorthin kommen.«

»Dann bringe ich Sie nach Hause.«

»Nein.«

Ich umklammere das Lenkrad und werfe ihm einen verstohlenen Blick zu. Wo auch immer sein Zuhause ist, aber er wird verbluten, bevor er es erreicht.

Nicht mein Problem. Ich habe die Grenze zu »extrem dämlich« bereits überschritten, indem ich einen bewaffneten Fremden mit Schussverletzungen in mein Auto gelassen habe. Alles andere müsste man zwangsläufig als »astronomisch bescheuert« bezeichnen.

Mit einem leisen Fluchen biege ich nach rechts ab.

»Ich bringe Sie zu der Tierklinik, in der ich arbeite. Dort kann ich zumindest versuchen, die Blutung zu stoppen, danach können Sie sich auf den Weg machen.«

»Kommen Sie da hoch?« Ich nicke in Richtung des Metalltisches in der Mitte des Raumes.

Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie mein verwundeter Fremder sich mit der Schulter gegen den Türrahmen stützt, eine Waffe in der Hand hält und den Raum mit den Augen absucht.

»Wir sind alleine hier«, sage ich. »Die Klinik öffnet erst morgen früh um acht wieder.«

Er betrachtet den Raum noch einmal, stößt sich dann vom Türrahmen ab und humpelt auf den OP-Tisch zu. Er hat ihn schon fast erreicht, als er plötzlich stehen bleibt und sich an dem Schrank zu seiner Linken festhält.

Ich eile zu ihm, ergreife seinen Arm und lege ihn mir über die Schulter. »Kommen Sie, nur noch ein paar Schritte.«

Seine Körperwärme überträgt sich auf mich, während wir durch den Raum stapfen. Meine linke Hand liegt flach auf seinem nackten Rücken, direkt über der Waffe, die er in den Hosenbund gesteckt hat. Mit der rechten Hand umfasse ich seinen Unterarm. Ich habe mehrere männliche Freunde, denen ich recht nahe stehe, und normale Umarmungen sind bei uns an der Tagesordnung. Das hier ist jedoch eher keine normale Umarmung, aber da mein Körper im Grunde genommen durch den des Fremden eingeklemmt wird, bin ich mir unseres Körperkontaktes sehr bewusst. Das Gewicht seines Arms auf meinen Schultern. Die leichte Berührung meiner Hüfte an seinem Oberschenkel. Die sehnigen Muskeln seines Unterarms unter meinen Fingerspitzen. Sein warmer Atem, der meinen Nacken kitzelt. Es ist, als würde er mich mit seiner gewaltigen Präsenz verschlingen, und alles andere um mich herum scheint zu verblassen. So etwas habe ich bei keinem meiner Freunde jemals gespürt.

Irgendwie schaffen wir es, den Tisch zu erreichen. Ich helfe ihm hinauf und ziehe dann den Wagen mit den chirurgischen Instrumenten und Materialien näher heran.

»Okay.« Ich versuche, all meinen Mut zusammenzunehmen, atme tief ein und durchsuche die erste Schublade. »Wir kümmern uns zuerst um die Hüfte. Hier müsste irgendwo noch ein Päckchen mit Druckverbänden sein.« Endlich ertasten meine Finger eine vertraute Form und ich hole die Rolle heraus. Als ich mich wieder aufrichte, fällt mein Blick auf eine Schachtel mit Einweghandschuhen auf einem nahe gelegenen Tresen. Meine Hände zittern, während ich zwei herausziehe und sie überstreife.

Verrückt. Alles an dieser Sache ist völlig verrückt. Vorhin im Auto klang mein Plan doch gar nicht so kompliziert, aber jetzt gerate ich leicht in Panik. Dumm. Dumm. Dumm.

»Du musst zuerst die Kugel entfernen, Kleines.«

Ich drehe meinen Kopf in seine Richtung und starre ihn entsetzt an. Wie bitte? Ich kann ihn doch nicht aufschneiden, um eine Kugel zu entfernen! Ich wollte eigentlich nur einen Druckverband anlegen, um die Blutung zu stoppen.

Ein sanftes Lächeln hebt seine Mundwinkel. Offenbar findet er die ganze Situation auch noch amüsant. Mein Puls schnellt in die Höhe, während ich in die beiden silbrigen Augen schaue, die meinen Blick gefangen halten. Ich kann nicht anders und frage mich, welche Geheimnisse wohl in ihren Tiefen verborgen sind. Irgendetwas an seinen blassen Iriden fühlt sich an, als würde ich dem Tod direkt in die Augen sehen. Aber das wilde Klopfen meines Herzens ist nicht allein auf Angst zurückzuführen.

Mir ist durchaus bewusst, dass es mitten in der Nacht ist und ich mutterseelenallein bin mit einem Fremden – einem Mann, der ungefähr doppelt so breit ist wie ich und der mir, auch wenn er verwundet ist, mit links das Genick brechen könnte. Aber nein, mein hämmerndes Herz hat nicht wirklich mit meiner Angst zu tun.

Weitere lange Haarsträhnen sind aus seinem Zopf gerutscht, die sein attraktives Gesicht umrahmen. Jetzt im Hellen bemerke ich, dass es gar nicht so perfekt ist, wie es mir zuvor erschien. Er hat eine Narbe auf der Stirn und eine weitere auf dem linken Wangenknochen, die seinem guten Aussehen allerdings keinen Abbruch tun.

»Die Kugel ist nicht tief eingedrungen.« Er greift nach der Zange auf dem Wagen und drückt sie mir in die Hand. »Du schaffst das schon.«

Ich umklammere das Instrument und schaue auf die Kugel an seiner Seite. »Wir haben hier nur Tierbetäubungsmittel.«

»Ich mag sowieso keine Medikamente, das macht nichts«, sagt er und legt sich auf den Tisch.

»Ohne Betäubung. Klar.« Ich schlucke. Lieber Gott, der Typ ist doch komplett irre.

Ich gebe mein Bestes, um nicht auszurasten, und beginne, die Haut um die Einschusswunde herum zu reinigen. Ich sehe nur Blut, aber irgendwie schaffe ich es, meine Hand ruhig zu halten, während ich die Zange näher an seine Verletzung heranführe.

»Sie sitzt nur etwa einen Zentimeter tief«, sagt er. »Eigentlich müsstest du sie schnell ertasten können.«

Nicht ohnmächtig werden. Nicht ohnmächtig werden. Mir steigt die Galle in die Kehle, während ich die Spitze der Zange in die Wunde einführe. Ich habe schon oft dabei zugesehen, wie Tiere behandelt wurden, darunter gab es auch ein paar ziemlich schlimme Schnittwunden, aber noch nie habe ich mitbekommen, wie jemand eine Kugel entfernt hat. Der Drang, die Augen zu schließen, um die Bilder von Blut und zerfetztem Fleisch auszublenden, ist überwältigend, und ich muss die Zähne zusammenbeißen, um ihn zu überwinden.

Starke Finger umschließen mein Handgelenk und bewegen meine Hand leicht nach links. Sein Griff ist wenig kraftvoll und sehr sanft, als hätte er Angst, mir wehzutun.

»Da.« Ich höre ihn, aber ich wage nicht, von der Wunde wegzuschauen. »Spürst du sie?«

Ich nicke.

»Gut. Zieh sie einfach raus.«

Ich halte den Atem an und ziehe das kleine Objekt mit der Zange heraus. Der Körper des Fremden versteift sich, aber er gibt keinen Ton von sich. Kalter Schweiß bricht mir aus, während ich die Kugel langsam heraushole. Sofort sickert Blut aus dem Loch in seinem Fleisch. Ich werfe die Zange und die Kugel auf den Wagen, nehme ein Gazetuch und presse es auf die Wunde.

»Und jetzt?«, frage ich heiser.

»Wisch zuerst das Blut ab. Als Nächstes legst du einen Druckverband an – vielleicht auch mehrere – und sicherst ihn mit einem Pflaster. Dann fixierst du alles mit einem Klebeband.«

Ich folge seinen Anweisungen, und nachdem ich den Verband an seiner Hüfte befestigt habe, umklammere ich die Tischkante und versuche, meine unregelmäßige Atmung wieder unter Kontrolle zu bringen. Meine Hände und Arme sind bis zu den Ellbogen voller Blut.

»Jetzt noch das Bein«, knurrt er und richtet sich in eine sitzende Position auf. »Habt ihr hier auch elastische Druckverbände?«

Ich nicke, ziehe die blutigen Handschuhe aus und greife in die Schublade, um zwei weitere Verbandsrollen herauszuholen. Meine Finger zittern und ich lege ihm die beiden Rollen wie auf Autopilot in die Hand. Seine Handfläche ist rau und eine dicke, erhabene Narbe läuft diagonal darüber.

»Tigerbaby.«

Mein Blick schnellt von seiner Hand zu seinen Augen. Er mustert mich aufmerksam. Dann spüre ich eine leichte Berührung an meinem rechten Handgelenk, als er mit dem Finger kleine Kreise darauf zeichnet, genau wie vor ein paar Minuten. Er hebt meine Hand und drückt seine Lippen auf meine Fingerspitzen. Und plötzlich vergesse ich, weiterzuatmen.

»Das hast du gut gemacht.« Seine raue Stimme fängt mich ein, fast wie eine Liebkosung, dann lässt er meine Hand wieder los.

Fassungslos stehe ich einfach da, während er das Plastik von der Rolle abreißt und beginnt, den Verband um seinen Oberschenkel zu wickeln. Er zuckt nicht einmal zusammen. Meine Panik lässt allmählich nach, sodass ich endlich in der Lage bin, den Anblick all seiner männlichen Pracht wahrzunehmen und zu verarbeiten.

Ich lasse meinen Blick über seine gewaltige nackte Brust schweifen, bei der jeder Muskel so perfekt geformt ist, dass er ein phänomenales Studienobjekt für einen Anatomiekurs abgeben würde. Wie bitte? Ja, »Studienobjekt«. Genau das denke ich, als ich beobachte, wie sich sein Bizeps spannt, während er sein Bein umwickelt. Seine Oberarme wirken breiter als meine beiden Oberschenkel zusammen. Hitze steigt mir ins Gesicht, als mir auffällt, dass ich ihn gerade völlig schamlos begaffe.

Ähnlich wie in seinem Gesicht weist auch sein Oberkörper kleine Unebenheiten auf. Eine etwa zehn Zentimeter lange Linie aus erhabenem Fleisch auf seinem linken Unterarm. Wahrscheinlich eine alte Stichwunde. Außerdem hat er mehrere kleine Narben auf Bauch und Brust, aber ich bin mir nicht sicher, woher diese stammen. Die runde Narbe an seiner Schulter in der Nähe des rechten Schlüsselbeins stammt jedoch definitiv von einer Kugel.

Als er fertig ist, rutscht er vom Tisch, und wieder muss ich meinen Kopf nach oben neigen, um ihm in die Augen sehen zu können.

»Wenn du das nächste Mal einen Mann mit einer Schussverletzung triffst, läufst du entweder weg oder du tötest ihn.« Er beugt sich vor, bis sein Gesicht nur noch wenige Zentimeter von meinem entfernt ist. Eine seiner langen, dunklen Haarsträhnen, die sich gelöst haben, streift meine Wange. »Hast du das verstanden, Tigerbaby?«

»Ja«, flüstere ich.

Er hebt sein zerrissenes Hemd auf, greift nach meinem Seidentuch, das auf dem Tisch liegt, und stopft es sich in die Hosentasche. Dann humpelt er durch den Raum zur Tür.

»Nicht mal ein Danke, dass du mir das Leben gerettet hast?«, murmele ich.

Mein geheimnisvoller Fremder bleibt stehen, dreht sich aber nicht um, um mich anzusehen. »Du lebst doch noch, oder?«

»Ja. Und?«

»Das ist das größte Dankeschön, das jemals jemand von mir bekommen hat, Kleines.«

Die Glocke über der Tür läutet, als diese hinter ihm ins Schloss fällt.

Ich schaue auf meine Hand. Das Kribbeln, dort, wo seine Lippen meine Fingerspitzen berührt haben, ist immer noch da. War das eine Art Kuss? Ich bleibe mitten im Operationssaal stehen und starre fast fünf Minuten lang auf meine Hand. Als ich endlich den Nebel aus meinem Kopf schütteln kann, renne ich plötzlich zur Tür, aus Angst, den langhaarigen Kerl mit dem Gesicht nach unten auf dem Parkplatz zu finden.

Doch als ich nach draußen trete, ist dort niemand zu sehen. Ich drehe mich um und suche mit den Augen nach seiner großen Gestalt, kann aber nichts entdecken. Eine zerknitterte Zeitung wird von einer Windbö verweht und rollt die verlassene Straße hinunter. Ein Mülleimer an der Ecke klappert, als eine streunende Katze auf den Deckel und von dort aus auf den Balkon darüber springt. Aber von ihm ist keine Spur zu entdecken. Es ist, als hätte er sich einfach … in Luft aufgelöst.

Ich ziehe mein Handy aus der Gesäßtasche und öffne die Nachrichten-App. Mehrere Artikel mit fetten Schlagzeilen huschen über den Bildschirm, während ich durch die Inhalte scrolle. Alle handeln von der Schießerei, die heute Abend keine fünf Blocks von hier entfernt stattgefunden hat. Ich klicke den neuesten Artikel an und überfliege den Text. Neun Opfer gab es laut Polizei, darunter ein prominenter Immobilienmogul und mehrere Mitglieder seines Sicherheitsteams. Ein Reporter hat die Anwohner befragt, aber niemand hat etwas gesehen oder gehört. Die einzige potenzielle Spur kam von einer Frau, die in einer nahe gelegenen Pfandleihe gerade Nachtschicht hatte. Sie hatte einen Mann gesehen, der auf den unfertigen Komplex zugegangen war, in dem die Schießerei stattfand. Sein Gesicht hatte sie leider nicht gesehen, nur seinen Rücken. Und sein sehr langes, dunkles Haar, das zu einem Zopf geflochten war.

Kapitel 2

Nera

»Wie läuft’s denn so bei deiner Arbeit? Irgendwas Interessantes passiert?« Mein Vater spricht wie gewohnt in einem entspannten, lockeren Tonfall und redet zwischen zwei Bissen. Aber Nuncio Veronese, der Don der Bostoner Cosa Nostra, sagt oder tut nie etwas ohne Grund.

Beinahe bleibt mir vor Schreck ein Stück Brokkoli im Hals stecken, weil ich für den Bruchteil einer Sekunde befürchte, er könnte irgendwie von dem langhaarigen Fremden von letzter Woche erfahren haben.

»Ähm … Es ist super, Dad.« Ich schlucke. »Nein. Alles wie immer. Ach, aber neulich hat ein Junge eine Vogelspinne vorbeigebracht.«

»Großer Gott.« Er seufzt und wendet sich dann meiner Schwester zu, die auf der anderen Seite des Tisches sitzt, »Zara, reich mir doch bitte mal das Brot.«

Meine Schwester schiebt ihm die Glasschale näher zu und isst schweigend weiter. Manchmal ist sie so still, dass ich vergesse, dass sie überhaupt im Raum ist. Als wir noch Kinder waren, war Zara immer fröhlich, lachte ständig und plapperte dauernd vor sich hin. Mom sagte immer, wenn Zara keinen Mund hätte, würde sie sich aus Trotz einen wachsen lassen. Das änderte sich nach der Nacht, in der Elmo getötet wurde. Seitdem ist sie nicht mehr das lachende kleine Mädchen, das gern Unfug macht.

»Ich weiß, dass ich deiner verrückten Idee zugestimmt habe, Nera, aber willst du es dir nicht noch einmal überlegen?«, fährt mein Vater fort. »Wenn du schon unbedingt etwas studieren willst, wieso dann nicht eher Wirtschaft? Oder Finanzwesen? Etwas, das von Nutzen wäre und das du in Zukunft gebrauchen könntest?«

»Nein.«