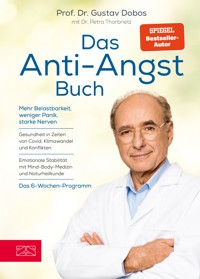

18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Was tun gegen die Angst, die uns nicht nur schlaflose Nächte beschert, sondern die auch krank macht? Die Bedrohungen, die wir empfinden, sind real und wir können sie nicht einfach wegdiskutieren. Wir können aber widerstandsfähiger werden, psychisch wie auch körperlich. Gemeinsam mit der Mind-Body-Medizin kümmert sich die moderne Naturheilkunde nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um seelische Nöte und Ängste. Denn nicht nur Stress, auch die Unfähigkeit, mit negativen Emotionen und Gedanken umzugehen, sind eine Wurzel von Krankheit. Selbstfürsorge hingegen tut nicht nur dem Körper gut, sondern beeinflusst auch unsere Psyche positiv. Professor Dr. Gustav Dobos bündelt seine medizinische Erfahrung in einem 6-Wochen-Programm, das den Lesern zu mehr emotionaler Gelassenheit, psychischer Stärke und einer dickeren Haut verhilft – ohne viel Aufwand. Leicht verständlich vermittelt er aktuelles Fachwissen und beantwortet alle wichtigen Fragen zum Thema Angst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

INHALT

Vorwort

Wenn die Alarmglocken schrillen

Angststörungen

Nerven bewahren in globalen Krisen

Mit den Gefühlen jonglieren: die Mind-Body-Medizin

Naturheilkunde für eine dickere Haut: das 6-Wochen-Programm

Hinaus ins Grüne

Viele Ideen für eine Minute Achtsamkeit

Auf einen Blick: das 6-Wochen-Programm

Woche 1: Achtsamkeit als Basis – sich selbst vertrauen, Raum schaffen

Woche 2: Naturheilkunde für die Seele – vom Sinn der Selbstfürsorge

Woche 3: Körperliche Fitness – den Körper fordern und fördern

Woche 4: Raus aus dem Angstkreislauf – mit den Gedanken spielen, die Nerven enstpannen

Woche 5: Emotionen in Balance – Gefühle aufdecken und ihnen einen Platz geben

Woche 6: Stabilität im Alltag – Unterstützung finden

Literatur

Nachwort

Danksagung

Impressum

VORWORT

Manchmal braucht es ganz wenig, damit Panik sich in Luft auflöst. Kürzlich las ich auf einem Postkartenständer die farbenfreudige Botschaft: „Man hätte weniger Angst vor Spinnen, wenn sie acht kleine Flipflops anhätten.“ Das merke ich mir, dachte ich, unwillkürlich lächelnd. Das ist eine wunderbare Idee, um meinen Patienten zu demonstrieren, wie leicht es ist, unsere Schreckensbilder im Kopf zu demontieren – zum Beispiel, indem man ihnen kleine Flipflops anzieht.

Angst ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft – nicht erst seit Covid-19 und der Sorge vor Ansteckung. Noch vor der Depression rangieren Angststörungen mit 17 Millionen Betroffenen an der Spitze der psychischen Erkrankungen in Deutschland. Und das sind nur die Fälle, die ein medizinisches Label umgehängt bekommen, weil sie als überzogen, irrational oder besonders belastend eingestuft werden. Hinzu kommen Millionen von Menschen, welche die großen globalen Krisen nicht mehr schlafen lassen: die Pandemie, der Klimawandel, die Migration oder der Krieg vor unserer Haustür. Diese Ängste sind eine besondere Herausforderung für Psychologen und Gesundheitspolitiker, denn sie sind keine Krankheit, sondern „real“, wie es in der Diskussion immer wieder heißt. So dämmert uns als Gesellschaft, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Stabilität ade – wir steuern in ein Zeitalter der Krisen, lange prognostiziert und nun mit Vehemenz eingetreten. Gerade auch junge Menschen spüren, wie verletzlich diese Welt geworden ist, sie haben, das zeigen viele Umfragen, Angst vor der Zukunft und sie sind in besonderem Maße gefährdet, in der Folge auch eine psychische Krankheit zu entwickeln.

Denn Angst bedeutet immer auch Stress, und der kann alle möglichen negativen Folgen nach sich ziehen. Der Umgang mit nervlichen Belastungen, Stress- und Gefühlsregulation ist deshalb ein zentrales Thema der Integrativen Medizin, der Verknüpfung der sogenannten Schulmedizin mit wissenschaftlich basierter Naturheilkunde. Seit rund 25 Jahren haben mein Team und ich in meiner Klinik in Essen auf diese Weise Menschen mit therapieresistenten chronischen Leiden behandelt – Schmerzkrankheiten, Darmentzündungen, Herzproblemen oder auch Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder Allergien. Aufregungen aller Art, aber auch negative Gedanken und mangelndes Selbstwertgefühl, also emotionale Faktoren, können den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität bei ihnen ganz klar verschlechtern, deshalb liegt hier auch ein Ansatzpunkt zur Besserung ihrer Symptome, zu mehr Gesundheit.

Weil wir in der Naturheilkunde nicht nur die Symptome betrachten, sondern vor allem auch die Menschen, die dahinterstehen, werden auch hier häufig Ängste sichtbar: die Furcht, den Arbeitsplatz zu verlieren, existenzielle Sorgen, die Angst vor Einsamkeit oder Versagen, ein verschüttetes Trauma. Hinter allem steht die große Angst, die Kontrolle zu verlieren. Wir zeigen diesen Patientinnen und Patienten, wie sie das Gefühl der Hilflosigkeit hinter sich lassen und sich selbst ein Stück ihres Lebens zurückerobern können. In diesem Buch möchte ich Ihnen auf der Basis dieser Erfahrungen zeigen, wie Sie mit Ihren Ängsten umgehen können und die Belastung lindern, ja vielleicht sogar in positive Energie verwandeln. Angst ist nicht nur ein natürliches Warnsignal, sie kann auch eine wichtige Triebkraft im Leben sein. Aber sie darf uns nicht dominieren. Deshalb hat meine langjährige Kollegin Dr. rer. medic. Anna Paul für dieses Buch ein Programm entwickelt, das Ihnen zeigt, wie Sie achtsam und konstruktiv mit den Warnsignalen Ihres Organismus umgehen und sich aus der Falle der Hilflosigkeit befreien können. Es geht dabei nicht darum, die Angst „auszuradieren“, es geht um das Kunststück, auch in schweren Zeiten immer wieder zu einer halbwegs ausgeglichenen Balance der Gefühle zurückzukehren.

Wir haben – und das ist das Neue an diesem Buch – die Erfahrung gemacht, dass Naturheilkunde, unterstützt durch Mind-Body-Medizin, eine moderne Variante der klassischen Ordnungstherapie, auf seelische Prozesse ähnlich wirkt wie zum Beispiel ein Antidepressivum – mit weniger Nebenwirkungen. Dass unspezifische Therapieansätze bei psychischen Symptomen genauso gut funktionieren wie die aus Psychiatrie oder Verhaltenstherapie, das betont auch der britische Wissenschaftsautor Michael Marshall: „In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurden Patienten mit Angst- oder Zwangsstörungen nach dem Zufallsprinzip einer Therapie für ihre spezifische Störung oder einem generalisierten Therapieansatz zugewiesen. Beide Therapien funktionierten gleich gut.“ Unsere naturheilkundlich ausgerichteten Empfehlungen und Übungen sprechen also Körper und Psyche gleichermaßen an, schärfen die Wahrnehmung für das, was in uns abläuft, und stärken dabei die Widerstandskraft.

Auf die Krisen unserer Welt haben wir nur sehr bedingt Einfluss. Was wir aber tun können, ist, an unserer eigenen Resilienz zu arbeiten. Etwa, wenn es darum geht, mit der Unsicherheit umzugehen, inneren Abstand von Problemen zu gewinnen, die wir momentan nicht lösen können. Oder wenn wir uns gesünder ernähren – denn der Darm spielt eine entscheidende Rolle auch für unsere Psyche. Bewegung hilft nicht nur gegen Depressionen, sondern auch gegen die Angst. Außerdem können wir kognitiv an uns arbeiten und lernen, unsere negativen Gedankenmuster als pure „Hirngespinste“ zu enttarnen, denn die wenigsten unserer Befürchtungen treten wirklich ein. Für all das finden Sie in den folgenden Kapiteln den wissenschaftlichen Hintergrund, praktische Anwendungen und Fallbeispiele. Wir müssen lernen, mit der Unsicherheit umzugehen, um gesund zu bleiben – und wir dürfen uns von der Angst nicht lähmen lassen. Das war für mich ein Motiv, dieses Buch zu schreiben. Es soll Ihnen dabei helfen, furchtlos den Dschungel Ihrer persönlichen Ängste zu durchqueren – wenn es sein muss auf Flipflops. Das wünscht Ihnen

WENN DIE ALARMGLOCKEN SCHRILLEN

Angst zu haben ist keine Schande – auch berühmte Persönlichkeiten und große Denker bleiben davon nicht verschont. Denn Angst ist eines der Urgefühle, die sich im Laufe der Entwicklung der Welt herausgebildet haben, weil sie im Zusammenleben bestimmte Aufgaben erfüllen. Auch der Mann, der als Erster das Wunder der Evolution beschrieb, litt unter massiven Ängsten: Charles Darwin.

Fünf Jahre lang, 1831 bis 1836, fuhr der Naturforscher auf dem Schiff „Beagle“ bis an das andere Ende der Welt, nach Feuerland, der Südspitze Südamerikas – ein damals gefährliches und ungemütliches Unterfangen. Diese Reise aber machte Darwin berühmt, denn aus seinen Erlebnissen und Beobachtungen entwickelte er später die Evolutionstheorie. Wieder zu Hause und damit auf sicherem Land angelangt, begann sich der damals 27-Jährige zu verändern: Zwei Jahre später schon ging er kaum mehr aus dem Haus, hatte Angst, über weites Land zu spazieren oder leere Plätze zu überqueren, klagte über Atemnot, plötzliche Weinkrämpfe und Erbrechen. 1838 lehnte Darwin sogar die ehrenvolle Stellung eines Sekretärs der renommierten Geological Society ab. Er schrieb entschuldigend: „Seit einiger Zeit bringt mich alles, was mich aufregt, an meine Grenzen und verursacht heftige Rhythmusstörungen an meinem Herzen.“ Die Ärzte aber suchten vergeblich nach einer Ursache.

Heute sehen Mediziner das so, dass Darwin unter einer ausgeprägten Panikstörung litt, und manche spekulieren sogar, dass sein berühmtes Buch The Origin of Species („Der Ursprung der Arten“) nicht diese intellektuelle Reife erlangt hätte, wenn sein Autor sich beim Schreiben nicht mehr oder weniger versteckt hätte, in einem Landhaus in Kent und abgeschieden von der Öffentlichkeit. Denn die Angst ist auch ein Ursprung der schöpferischen Kraft des Menschen, so Borwin Bandelow, Senior Scientist an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen, und einer der führenden Angstforscher Deutschlands. Darwin selbst schrieb in seiner Autobiografie: „Meine schlechte Gesundheit hat mich einige Jahre meines Lebens gekostet, aber sie hat mich vor den Ablenkungen des sozialen Lebens bewahrt.“

Darwins revolutionäres Werk begründete das, was wir heute Evolution nennen: die Erkenntnis, dass das Leben auf der Erde sich entsprechend der jeweiligen Lebensbedingungen entwickelt, anpasst und verändert. Alles hat seinen Sinn – Formen und Farben, die Art der Fortpflanzung, die Ernährungsgewohnheiten, das Verhalten. Auch die Gefühle. Welche Bedeutung hatten wohl Angst und Freude, Ekel und Aggression, fragte sich Darwin und legte seinen Besuchern Bilder mit menschlichen Grimassen vor. Es waren fotografische Platten des französischen Neurologen Duchenne (1806 – 1875), der mit elektrischen Impulsen die Gesichtsmuskeln von Probanden stimuliert und so versucht hatte, Gefühle quasi nachzustellen. Diejenigen Ausdrucke, die von den Betrachtern immer wieder ähnlich bewertet wurden, gruppierte Darwin in sogenannte „Grundgefühle“. Einige davon existierten anscheinend auch im Tierreich, stellte er fest, denn auch Hunde entblößten ihren Oberkiefer und zeigten ihre Zähne, um beim Gegenüber Furcht auszulösen. Zumindest Wut und Angst schienen also sehr universelle Gefühle zu sein – heute nennt man diejenigen, die über sämtliche kulturelle Grenzen hinweg beobachtet werden, Basisemotionen. Aber den Ursprung seiner eigenen Ängste zu erforschen, das gelang dem Forscher nicht.

Aus heutiger Sicht ist das nicht verwunderlich, denn spezielle Angststörungen, wie sie sich bei Darwin allem Anschein nach ausgeprägt hatten, scheinen häufig unerklärlich. Zu ihrem Charakter gehört, dass ihre Wurzeln tief verborgen in der Biografie liegen und sich auch heute, im Zeitalter der Psychologie und wissenschaftlichen Analyse, nicht immer aufdecken lassen. Doch Angststö-rungen lassen sich, wie wir später noch sehen werden, auch ohne das genaue Wissen um ihre Ursachen sehr gut behandeln. Das Einüben neuer Denk- und Verhaltensweisen kann die individuellen biografischen Ursprünge der Angst überdecken.

HERZ IN DER HOSE

Welchen Stellenwert die Angst im Leben hat und welche wichtige Rolle ihr die Evolution zugewiesen hat, das wurde erst im 20. Jahr- hundert entdeckt. Den Anfang machte der Zoologe und Physiologe Walter Cannon (1871 – 1945), der rund 30 Jahre nach dem Tod Darwins die moderne Stressforschung begründete. An Tieren studierte er die körperlichen Reaktionen auf Bedrohung – nachdem er die massiven traumatischen Folgen des Ersten Weltkriegs an den Soldaten gesehen hatte, ihre Schüttel- und Zitteranfälle. 1915 prägte er den berühmten Begriff der „Fight-or-flight“-Reaktion, einen inneren Alarmzustand des Körpers, der die Bereitschaft zu „Kampf oder Flucht“ sichert.

Der Impuls, der dazu führt, ist die Angst. Sie ist ein Überlebensmechanismus in gefährlichen Situationen, eine, wie die Angstforscherin Angelika Erhardt vom Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie sagt, „normale biologische und überlebenswichtige Reaktion auf bedrohliche, ungewisse und unkontrollierbar erscheinende Situationen und Ereignisse“. Allerdings kann das Verhalten, das aus der Angst folgt, zum Problem werden: Dazu zählen Aggression und Reizbarkeit (Kampf), Rückzug und Vermeidung (Flucht) oder auch Erstarren (Freeze). Diese Reaktionen können in einer akuten Bedrohung Sinn machen. Wenn sie sich aber verstetigen, über die aktuelle Bedrohung hinaus, werden sie zu einer erheblichen Belastung im Alltag. Auch für die Gesundheit.

Kurzfristig führen Angst wie Stress zu einer erhöhten Leistungsbereitschaft von Körper und Geist. Der Organismus wandelt sich in Bruchteilen von Sekunden – die Nervenbahnen werden elektrisiert, der Blutdruck steigt, damit das Herz schneller schlagen kann, die Muskeln spannen sich an, Kaskaden von Botenstoffen werden freigesetzt. Flucht oder Kampf erfordern Höchstleistungen, so wird das Blut an die Peripherie des Körpers, in Beine und Arme gelenkt, damit sie aktiv werden können. Die Energie liefert ein erhöhter Blutzuckerspiegel, während die Verdauung erst einmal warten muss. Schweiß bricht aus – das mag in Urzeiten verhindert haben, dass der Gegner gut zupacken konnte. Die Empfindlichkeit gegenüber Schmerz wird herabgesetzt. Gleichzeitig wird ein Teil der Pfade im Gehirn blockiert, die wir zum Nachdenken brauchen. Keine Zeit jetzt: Setz dich zur Wehr oder rette dich!

Viele dieser Reaktionen werden Sie von eigenen Angstanfällen kennen: Wenn Sie durch einen Moment der Unachtsamkeit fast einen Unfall auf der Autobahn verursacht hätten und ihnen hinterher gefühlt das Herz in die Hose rutscht. Wenn Sie im Wartezimmer des Radiologen sitzen und auf das Ergebnis der Mammographie oder des Prostatascans warten. Oder wenn Sie in einer schwierigen Situation Mut bewiesen haben, aber jetzt Ihre Knie zittern.

Wie so häufig im Leben kommt es auch bei der Angst auf die Dosis an: Eine mittlere Angststärke erhöht, zum Beispiel bei Prü-fungen, die Aufmerksamkeit und Leistungsbereitschaft des Gehirns und senkt die Fehlerrate. In extremen, aber seltenen Fällen kann Angst aber auch tödlich sein. Adrenalin, ein Stresshormon, das in den Nebennieren gebildet wird und die Energiereserven im Körper mobilisiert, versorgt den Herzmuskel mit Kalzium. Das aber kann in Einzelfällen zu Kammerflimmern führen – einer gefährlichen Form der Herzrhythmusstörung.

ZUSAMMENHANG VON ANGST UND LEISTUNG

Angst verursacht Aufregung: In geringen Dosen kann das – wie Lampenfieber vor einem Auftritt – die Leistung steigern. Übersteigt die Angst aber ein bestimmtes Niveau, dann bricht sie zusammen.

DIE GRENZEN DER ANGST

Angst ist sinnvoll – sie hilft uns wie Stress dabei, uns an Herausforderungen anzupassen, um sie bewältigen zu können. Doch wir können uns an sie gewöhnen, sie nimmt mit der Zeit automatisch ab. Diese Tatsache macht sich die Expositionstherapie zunutze. Im Normalfall hält eine als Bedrohung empfundene Situation nicht allzu lange an und die Angst klingt ab. Bei Tieren funktioniert das wunderbar. Wenn in der Serengeti eine Löwin ein Zebra geschlagen hat und sich mit ihrem Rudel über die Beute hermacht, dann grast die übrige gestreifte Herde schon wieder friedlich in Sichtweite von den Raubtieren. Denn wenn sich Wildtiere im ewigen Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden ständig Sorgen machten, welche Gefahr ihnen als Nächstes drohen könnte, würden sie krank und erst recht anfällig für Raubtiere.

Auch beim Menschen hat das Angstsystem, wie Wissenschaftler das Zusammenspiel von Kopf und Körper nennen, nicht endlos Energie für seine Aufrechterhaltung. Ich konnte das am eigenen Leib erleben, als ich einmal nach China flog. Ein tropischer Sturm kündigte sich mitten in der Nacht an, der nicht ausreichend umflogen werden konnte. Das Flugpersonal musste alle Reisenden aufwecken und zum Anschnallen bewegen. Größere Koffer wurden aus den Gepäckfächern über den Köpfen genommen und das Kino wurde in Gang gesetzt, um für Ablenkung zu sorgen und Panik zu vermeiden. Ausgerechnet zum „Fluch der Karibik“ kämpfte sich das Flugzeug wie die Piraten auf hoher See durch den Sturm. Alle waren nervös. Das Ganze dauerte ungefähr vier Stunden und die ersten zwei davon hatte ich wirklich auch selbst Mühe, die Nerven zu behalten. Doch dann gewöhnte ich mich an die Turbulenzen und spürte, dass der Körper irgendwann den Alarmmechanismus abschaltete, weil es einfach zu anstrengend war, permanent Angst zu haben. Diese Reaktion, die Habituation, ist auch der Kern der Expositionstherapie, mit der Angststörungen behandelt werden. Im Schutz der Therapie lernen die Patienten: Die Angst kann nicht ins Unendliche steigen. Es gibt ein natürliches Plateau; danach bessern sich die körperlichen Symptome. Dabei lernt das Gehirn: Der Angstreiz ist handhabbar.

BAD NEWS ARE GOOD NEWS

Anders als viele Tiere erinnern wir Menschen uns an den Schreck. Wir speichern ihn ab, und zwar nicht nur im Gehirn, sondern im gesamten Körper. Das mag auf den ersten Blick Sinn ergeben, weil es uns auf künftige Bedrohungen vorbereitet. Doch das Fatale dabei ist, dass unser Körpergedächtnis vor allem die Signale der Gefahr erinnert und weniger die Erleichterung, entkommen zu sein. Negative Gefühle sind als Warnsignale wichtiger für unser Überleben. Sie dringen leichter zu uns durch – so machen auch die Medien nach diesem Prinzip Auflage oder sie ernten Klicks: „Bad news are good news“. Wenn ein Asteroid wie im Jahr 2018 auf die Erde stürzt, in der Erdatmosphäre aber verglüht, ist das keine riesige Schlagzeile. Es ist ja schließlich noch mal gut gegangen. Doch die geringsten Anlässe reichen für die Medien aus, um mit Schreckensmeldungen Absatz zu machen oder Klicks zu kreieren. Deshalb tragen die Medien entscheidend zum Angstniveau unserer Gesellschaft bei, was auch zahlreiche Studien belegen.

Auch schwere emotionale Erfahrungen wie Trauer und Verlust lösen Ängste und Stress aus und führen unter Umständen, die noch nicht genau geklärt sind, zu einem krampfartigen Zusammenziehen des Herzens, das zuerst in Japan als „Tintenfisch“-Herz beschrieben wurde und bei Nichtbehandlung tödlich enden kann. Im Gegensatz zum Infarkt hinterlässt ein solcher Vorfall, rechtzeitig behandelt, keine Gewebsschäden am Herzmuskel. Bei den allermeisten Menschen führt aber nicht die Angst selbst, sondern vielmehr der Versuch, sie zu kontrollieren (zum Beispiel durch Vermeidung) zu Problemen. So haben Menschen während einer akuten Panikattacke das furchtbare Gefühl, dass sie jeden Moment sterben werden, einfach, weil sich ihr Zustand so bedrohlich anfühlt. Selbst wenn sie gerade eine Therapie machen, würden sie am liebsten abbrechen. Flucht scheint ihnen der einzige Ausweg. Deshalb ist es ganz wichtig, immer wieder zu betonen: „Angst ist sehr unangenehm, aber nicht tödlich.“

AUSWEICHEN? STANDHALTEN?

Wer Flugangst hat, muss hoffentlich nicht fliegen – manchen Angstauslösern kann man auch einfach aus dem Weg gehen. Dabei fällt mir ein afrikanischer Freund ein, dessen Großmutter noch Heilerin in einem Dorf in Tansania war. „Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht über diese Brücke gehen soll, dann tue ich das nicht“, sagt er schlicht. „Bis ich dann denke, jetzt geht es wieder.“ Es würde ihm gar nicht in den Sinn kommen, sein Gefühl infrage zu stellen – auch wenn die Brücke in seiner Abwesenheit nicht eingestürzt ist, es also im Nachhinein gesehen keinerlei logischen Grund gab, ihr fernzubleiben. Er vertraut einfach seinem Instinkt, ohne sich den Kopf zu zermartern, ob das vernünftig ist.

In unserer westlichen Industriegesellschaft allerdings löst Angst Scham aus, denn wir sind aufgefordert, die Welt rational zu verstehen. Also versuchen wir im Zweifelsfall, tapfer zu sein – wie Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Angst vor Hunden hat, seit sie als Kind gebissen wurde. Der russische Präsident Wladimir Putin konnte sie mit seinem schwarzen Labrador, den er bei ihrem Staatsbesuch ohne Leine laufen ließ, nicht aus dem Konzept bringen, obwohl sie sich sichtbar unwohl fühlte. Sie wollte seine Strategie, sie zu verunsichern, vereiteln, erzählte sie später in einem Interview. Denn Putin war sehr wohl über ihre Hundeangst informiert und hatte ihr bei einem früheren Besuch auch schon mal einen Stoffhund geschenkt, als kleine Anspielung. Hohe Staatsämter sind eine eigene Art von Expositionstherapie. Angstauslöser zu vermeiden, kann im Zweifelsfall aber auch zu großen Problemen führen, zum Beispiel für Menschen mit Zahnarztangst. Ihre Gesundheit ist ernsthaft bedroht, wenn ihr Mund nicht regelmäßig saniert wird, ähnlich wie bei Patienten, die den Arzt meiden, weil sie Angst vor Spritzen haben und kein Blut sehen können. Das Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat deshalb eine eigene Sprechstunde für solche Menschen eingerichtet.

VERTRAUEN ZUR WELT

Angst ist, weiß man heute, ein wichtiger Faktor der Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind bei der Geburt noch lange nicht ausgereift und müssen erst lernen, Vertrauen zur Welt zu fassen. Die Angst und die Erfahrung, sie immer wieder bewältigt zu haben, helfen uns dabei, Sicherheit zu entwickeln. Ein Kleinkind muss zum Beispiel damit fertigwerden, dass es seine Mutter nicht ständig vor Augen hat. Das kann durchaus lustvoll sein. Aus Experimenten weiß man, dass die Kleinen vor Freude giggeln, wenn die Mutter sich etwas vor das Gesicht hält und dann aber gleich wieder daneben hervorschaut und sich zeigt. Die Wahrnehmung des Kindes wechselt dann zwischen dem angsterregenden Reiz und der Erfahrung, dass doch alles gut ist – der wohlige Schauer ist durchaus mit der Faszination eines spannenden Films oder Buchs bei Erwachsenen zu vergleichen. Befinden sich die Kleinkinder aber nicht zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung, sondern zum Beispiel im Wartezimmer eines Arztes, dann überwiegt der Wunsch nach Sicherheit und sie beginnen bei dem Versteckspiel zu weinen.

Ungefähr im Alter von drei Jahren, also auch mit wachsender Unabhängigkeit von der Mutter, ändern sich die Themen der Kindheit – jetzt rücken die Kräfte der Natur in den Mittelpunkt der Ängste: Dunkelheit, Blitz und Donner, Tiere wie Schlangen und auch der Tod. Ab dem Schulalter beginnen dann soziale Ängste, die Furcht vor negativer Beurteilung und Versagensängste. Können diese natürlichen Phasen durch ungünstige Umstände des Aufwachsens nicht angemessen bewältigt werden, etwa weil Kinder keine Sicherheit in ihrer Familie finden, Trennun-gen oder Missbrauch erleben, entwickeln sich unter Umständen chronische Angsterkrankungen, wie die Grafik auf Seite 11 zeigt.

ENTWICKLUNG DES FURCHT- UND ANGSTSYSTEMS IN DER KINDHEIT

Können Ängste im Laufe der Entwicklung nicht bewältigt und überwunden werden, verstetigen sich Symptome und werden zur Krankheit. Die Peaks der Kurve zeigen, in welchem Alter Ängste besonders häufig und problematisch sind und wann sich entscheidet, ob Angststörungen abklingen, stabil bleiben oder sogar immer schlimmer werden.

Die Bewältigung der natürlichen Angstphasen in der Kindheit ist eine wichtige Voraussetzung, um später mit Ängsten klarzukommen. Wegen dieser Entwicklungsgeschichte gehören sie auch zu den ersten psychischen Leiden im Leben, noch vor Depression oder Sucht, allen voran die Phobien. Bei Kindern kann sich schon übersteigerte Trennungsangst zeigen, manche hören als Reaktion auf eine belastende Situation auf zu sprechen (Mutismus). Schulverweigerung kann ebenfalls Zeichen einer Angststörung sein. Kinder müssen in ihren Angstphasen ernst genommen und liebevoll begleitet werden. Ein „Reiß-dich-zusammen“ oder „Das ist doch Quatsch“ sind hier nicht angebracht. Harte Erziehungsmethoden, konnten Wissenschaftler von den Universitäten Montreal und Stanford zeigen, verändern das Gehirn auf negative Weise. Der präfrontale Cortex, die Großhirnrinde, ist dann vergrößert. Die Amygdala hingegen, Teil des Emotionszentrums, schrumpft, was man auch bei misshandelten Kindern findet. 16 Jahre lang verfolgten die Forscher die Kinder und Jugendlichen und konnten den Zusammenhang ihrer emotionalen Entwicklung mit dem Erziehungsstil belegen. Wenn die Fähigkeit zur Gefühlsregulation beeinträchtigt ist, wirkt sich das in jedem Fall auch negativ auf die geistige Gesundheit aus.

WIR FÜRCHTEN UNS VOR DEM FALSCHEN

Seltene Gefahren wie Botulismus oder ein Tornado werden überschätzt, häufige Todesursachen wie Diabetes unterschätzt. (Quelle: Slovic/Fischhoff/Lichtenstein 1982)

ÜBERSCHÄTZTE RISIKEN

Neue, schwer einschätzbare Gefahren, für die wir noch keinen Bewältigungsmechanismus ausbilden konnten, machen uns auch als Erwachsene noch mehr Angst als bekannte Risiken. So hält das Covid-19-Virus seit Jahren weltweit Wirtschaft und Gesellschaft in seinem Bann. Dabei rückt in den Hintergrund, dass es in Wirklichkeit immer noch Herz-Kreislauf-Krankheiten sind, welche die meisten Todesopfer fordern. Trotz dieser Gefahr sind die Einweisungen wegen eines Koronarsyndroms in Pandemiezeiten um 25 Prozent zurückgegangen, die Angst vor Ansteckung war – fälschlicherweise – größer. Bei denjenigen Herzpatienten, die trotzdem in eine Klinik kamen, waren die Verläufe entsprechend schwerer als sonst. So ist die Zahl der Verkehrstoten in den USA im Jahr nach den Angriffen auf das World Trade Center mit vier Prozent deutlich angestiegen – weil Reisende Angst vor dem Fliegen hatten. Dabei ist das Risiko, bei einem Auto-unfall zu sterben, viel größer als bei jedem anderen Verkehrsmittel. Doch unser Eindruck, eine Situation kontrollieren zu können, lässt uns Gefahren unterschätzen. Flugzeuge sind statistisch gesehen am sichersten, aber wir fühlen uns nicht so, weil wir uns dem Piloten und seiner Maschine ausliefern müssen.

Die empfundene Hilflosigkeit ist also ein wichtiger Faktor bei der Angst – und ein möglicher Ansatzpunkt für eine Therapie dagegen. Auch wer denkt, er könne viel verlieren, reagiert schneller ängstlich. Menschen in hoch entwickelten, wohlhabenden Gesellschaften wie der unseren haben deshalb tendenziell mehr Angst als diejenigen auf der Welt, die wirklich um ihre Existenz ringen, so Ortwin Renn, vormals wissenschaftlicher Direktor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Auch Verlusterfahrungen, Konflikte und Krankheiten sowie negative Denkmuster wirken auf das individuelle Angstniveau ein.

DIE ROLLE DES GEHIRNS

Was passiert im Körper, wenn wir Angst haben? So ganz genau ist das immer noch nicht entschlüsselt – auch weil das Gehirn als zentrales Organ unendlich komplex ist. Außerdem gibt es unterschiedliche Pfade, auf denen die Angst sich Bahn bricht. Fest steht jedoch: Angst beginnt nicht im Kopf, sondern im Körper – mit einer Signalkette von Empfindungen, die dann vom Gehirn als Angst interpretiert werden. Ein erschreckender Anblick oder ein alarmierendes Geräusch werden über die Sinnesorgane wahrgenommen und über Nervenbahnen an die Amygdala gemeldet. Diese wegen ihrer Form auch Mandelkern genannte Region in der Mitte des Gehirns ist eine der entwicklungsgeschichtlich ältesten Regionen, unser „Reptiliengehirn“. Das ist zuständig für instinkthafte Impulse: Wut, Ekel, Sexualität, vor allem aber auch Furcht.

Bevor wir auch nur einen klaren Gedanken fassen können, hat die Amygdala schon unseren Körper in Aufruhr versetzt. Sie aktiviert Stresssignal-Pfade in Hypothalamus und Hirnstamm, was dazu führt, dass große Mengen an Noradrenalin und Dopamin ausgeschüttet werden, zwei aktivierende Botenstoffe, die unter anderem für Bewegung, Koordination und Konzentration zuständig sind. Das hat unmittelbaren Einfluss auf die Großhirnrinde und schwächt ihre Kontrolle, denn eigentlich soll sie Eindrücke bewerten und entsprechend einordnen. Ohne diesen Filter aber übernimmt die Amygdala das Kommando und verstärkt den Zirkel der Angst. Wir reagieren intuitiv anstatt überlegt. Wir zucken zusammen, das Herz klopft schneller, die Muskeln spannen sich an. Das alles geschieht in 30 bis 45 Millisekunden, also im Bruchteil einer Sekunde. Vielleicht ist das alles aber auch falscher Alarm, die Schlange war nur ein morscher Zweig – die Amygdala ist nicht für Präzision gemacht, sondern für Schnelligkeit. Lieber einmal zu viel erschrocken, als einmal zu wenig – ist die Logik der Evolution.

Nimmt die Angst nicht überhand, laufen Warnsignale über einen zweiten, langsameren Weg zur Hirnrinde (frontaler Cortex). Dort sitzen die Zentren für Bewertung und Erinnerung. Sie stellen fest, ob die ganze Aufregung überhaupt Sinn macht, ordnen den Impuls in vergangene Erfahrungen ein und schließen daraus, wie lange die Bedrohung anhalten könnte. Wenn die Situationsanalyse etwas verändert, senden diese Nervenzellen ein Signal an die Amygdala mit der Aufforderung, sich nun wieder zu beruhigen. Das unbewusste Nervensystem schaltet auf Entspannung. Sollte es zumindest. Es gibt aber Fälle, wo die Amygdala überaktiv bleibt, wie man zum Beispiel bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung festgestellt hat. Auch kann der Signalweg zwischen ihr und der Hirnrinde gestört sein. Dann wird die Angst chronisch.

Die Amygdala speichert, vermutet man, Erfahrungen aus der persönlichen Angstbio-grafie der frühen Lebensphase. In der sind noch keine Erinnerungen, wie wir sie aus unserem späteren Leben kennen, möglich, weil der dafür zuständige Hippocampus noch nicht ausgereift ist. Im Alter bis zu drei Jahren werden also ganz wichtige Grundlagen für die Bereitschaft zur Ängstlichkeit gelegt und auch solche, die rational schwer zugänglich und nicht leicht veränderbar sind. Außerdem gibt es noch eine wichtige kleine, faserhaltige Struktur zwischen Amygdala und dem benachbarten Hippocampus. Ihr Nukleus (BNST: bed nucleus of the stria terminalis) wird bei einer längeren, mehr als zehn Minuten anhaltenden Angstphase aktiviert und scheint bei der Gefahrenanalyse wichtig zu sein.

DAS ANGSTGLÜCK

Menschen mit Fehlbildungen oder Verletzungen an der Amygdala können zum Beispiel ängstliche Gesichtsausdrücke bei anderen nicht identifizieren. Der Hippocampus daneben ist eine wichtige Schaltstelle. Er merkt sich den Kontext einer angstauslösenden Situation und ist wichtig für Erfahrungslernen und Konditionierung. Unter anderem liegen dort auch Speed-Zellen, die die Lust an der Angst befeuern, den „Thrill“, wie das der ungarische Psychologe Michael Balint nannte. Millionen Menschen lassen sich zum Beispiel freiwillig auf Achterbahnsitzen oder ähnlichen Fahrwerken fixieren, um dann in 2,5 Sekunden auf angsterregende 100 Stundenkilometer beschleunigt zu werden. Die Erwartung des freien Falls nach einer nervenaufreibend langsamen Bergfahrt der Achterbahn lässt Stresshormone wie Adrenalin und Endorphine im Blut explodieren und löst einen Kick aus, der bei manchen Menschen zur Sucht wird. Das ist das schon bei Kindern beschriebene „Angstglück“, nur diesmal für Erwachsene. Es verwirklicht sich zum Beispiel auch in der Faszination für moderne Risikosportarten wie Basejumping oder Freeclimbing. Balint interpretierte das als Loslösung von geliebten Objekten: Besser sich selbst aktiv mit der Unsicherheit zu konfrontieren, als von anderen abhängig zu sein und dann vielleicht im Stich gelassen zu werden.

INNERE ALARMZUSTÄNDE

Das Erregungsmuster der Angst ist außerdem dem der Freude sehr ähnlich. Vermittelt wird es über das vegetative Nervensystem. Im akuten Fall aktiviert der Sympathikus das Nebennierenmark, das innerhalb von Sekunden eine Mischung von 80 Prozent Adrenalin und 20 Prozent Noradrenalin ausschüttet: Alarmhormone. Normalerweise werden sie regelmäßig in kleinen Dosen in die Blutbahn abgegeben. Im akuten Angstanfall aber sind sie verantwortlich für die rasche Steigerung der Leistungsbereitschaft, das Herzrasen und die Erhöhung des Blutzuckers.

Bei chronischem Stress oder länger anhaltenden Angstzuständen produziert der Hypothalamus, ein Teil des Zwischenhirns, zunächst CRH, das Corticotropin-ReleasingHormon. Es stimuliert die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) zur Ausschüttung von ACTH (Adrenocorticotropes Hormon). ACTH wiederum regt die Nebennierenrinde zur Produktion der Botenstoffe Glucocorticoide an, etwa Cortisol und Cortison. Sie wirken auf den Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel. Um die Angstreaktion wieder abklingen zu lassen, werden spezielle Nervenzellen aktiv, die Gamma-Aminobuttersäure (GABA) abgeben, eine Transmittersubstanz für die Kommunikation zwischen den Nerven. Ist die GABA-Dosis zu schwach, kann es zu extremen Angstzuständen wie Phobien oder posttraumatischem Stress kommen. In jedem Fall wirkt es sich negativ aus, wenn sich Ängste nicht abbauen können. Die Folgen sind weitreichend: Es kommt zu Spannungskopfschmerz, Schlafproblemen, Lern- und Konzentrationsstörungen, Depressionen, Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Verstopfung oder sexuellen Funktionsstörungen.

KÖRPERLICHE ANGSTSYMPTOME

Die beschriebenen Botenstoff-Signalketten sind aber nur ein Ausdruck von dem, was Gefühle mit uns machen. Man kann Angst oder auch Depression nicht nur mit einem Ungleichgewicht von Transmittersubstanzen erklären. So haben sich Forscher lange gefragt, ob die Angst den Körper verändert oder ob umgekehrt körperliche Veränderungen wie etwa Schmerz Angst auslösen. Heute weiß man, dass Körper und Gefühl sehr eng und mehrfach miteinander vernetzt sind – über Instinkte, Impulse, aber auch Prägung, Reflexion und Willen.

DIE POLYVAGAL-THEORIE

Der Neurowissenschaftler Stephen Porges geht davon aus, dass das autonome Nervensystem ständig die Umwelt auf Warnsignale screent und entsprechend reagiert.

DIE DREI NERVENSYSTEME DER POLYVAGAL-THEORIE

Der amerikanische Neurowissenschaftler und Psychiater Stephen W. Porges, Psychiatrieprofessor an der Universität von North Carolina, hat bereits in den 1990er- Jahren eine erweiterte und teilweise andere Sicht auf Stresszustände des Nervensystems postuliert: die Polyvagal-Theorie. Bis heute gibt es keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, aber viele ihrer Aussagen machen meiner Meinung und Beobachtung nach Sinn. Im autonomen Nervensystem gibt es zwei zentrale Reizleitungen: den Sympathikus, zuständig für Erregung, und den beruhigenden Parasympathikus. Zu diesem gehört als größter Nerv der Vagusnerv, der weit über den gesamten Körper verlaufend sehr viele wichtige Steuerfunktionen hat, unbewusste wie bewusste.

Porges geht nun davon aus, dass es nicht zwei, sondern drei Schaltkreise gibt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Der erste ist von dem jüngeren (vorderen) parasympathischen Ast bestimmt und für ein Gefühl der Sicherheit zuständig. Er erlaubt, dass wir rasch auf unser Umfeld eingehen und mit anderen Menschen in Beziehung treten können. Er regelt auch unsere Herzfrequenz in positiver Weise. Porges hat die These, dass unser Nervensystem – für uns größtenteils unbewusst – permanent unsere Umwelt screent. Wenn es dabei Anzeichen für Bedrohungen wahrnimmt, schaltet der Organismus auf das zweite Nervensystem, den Sympathikus, um. Der aktiviert den Körper – und ist verantwortlich für die klassische Stressreaktion, die wir alle kennen. Jetzt befinden wir uns in der bereits beschriebenen „Fight-or-flight“-Reaktion.

Wird die Bedrohung als lebensbedrohlich eingeschätzt oder werden durch bestimmte Signale traumatische Erinnerungen getriggert, so Porges, dann tritt der ältere, hintere parasympathische Ast des Vagusnervs in Aktion: Als letzten Ausweg legt er alles lahm, eine Art Notabschaltung, die Körper und Geist schützen soll. Tiere stellen sich tot, wir Menschen erstarren körperlich oder fallen auch in Ohnmacht. Das ist das Freeze-Stadium. Es kann auch als Folge einer Fehlwahrnehmung eintreten. Porges hat einige Vorschläge gemacht, wie man über die Stärkung des vorderen Astes des Vagusnervs übersteigerte Ängste zurückdrängen kann, und einige seiner Erkenntnisse sind in das Übungsprogramm dieses Buches eingegangen. Besonders wichtig dabei sind soziale Interaktion und Zuwendung: Sie wirken unter anderem positiv auf die Herztätigkeit und damit auch beruhigend.

GESTÖRTE WARNSYSTEME

Wenn wir Angst haben – wann ist das eine „normale biologische Reaktion“ auf bestimmte Umstände und wann wird die Angst zum Problem? Wenn anhaltende bzw. wiederkehrende exzessive, übertriebene Angstreaktionen auftreten beim Fehlen einer wirklichen äußeren Bedrohung, bezeichnet man das als „Angststörung“. Viele Menschen, rund 15 Prozent der Bevölkerung – also fast jeder Sechste –, sind davon in Deutschland in der einen oder anderen Weise jährlich betroffen. Etwa die Hälfte davon leidet unter Phobien, akuter Angst vor bestimmten Objekten oder bestimmten Situationen.

Spinnen und Käfer krabbeln auf Platz eins der Hitliste der Angstauslöser herum, so eine etwas ältere Umfrage von 2016: Mehr als jeder Vierte reagiert mit Entsetzen auf die Vielbeinigen. Falls Sie dazuzählen, müssen Sie sich nicht genieren: Die Angst vor Spinnen, Schlangen und auch großen Höhen scheint uns angeboren zu sein. Nur manche Menschen stecken das besser weg und verlieren diesen Widerwillen. Bei Kleinkindern hat man zum Beispiel beobachtet, dass sie vor Tiefe zurückschrecken. Als neben dem festen Untergrund, auf dem sie sich bewegten, eine durchsichtige Glasplatte angebracht wurde, die zeigte, dass der sichere Fußboden ein großes Stück weg war, krabbelten sie schnell in die andere Richtung. Solches Verhalten führt der US-amerikanische Psychologe Martin Seligman auf ein Erbe aus der Evolution zurück, auf die gespeicherte Erinnerung an Gefahren der archaischen Urzeit – Abgründe, die zum Beispiel noch heute dazu führen, dass manche Menschen ungern in ein Flugzeug steigen.

DAS ANGST-GEN

Aus evolutionärer Sicht können Ängste sowohl kulturell überliefert (wie früher die Furcht vor Hexen) als auch vererbt werden. So spielt die Genetik, zeigen Zwillingsstudien, eine gewisse Rolle bei sogenannten Panikstörungen, wo plötzlich massive Angst ohne erkennbaren Auslöser auftritt. Bis zu 15 Prozent der Bevölkerung erleben mindestens einmal in ihrem Leben eine solche Attacke. Bei bis zu drei Prozent wachsen sich diese Anfälle zu einer Panikstörung aus. Genetisch beeinflusst werden insgesamt bis zu 50 Prozent aller Angststörungen. Das heißt aber noch nicht, dass sie automatisch vererbt werden. Die Betroffenen tragen in ihrem Erbgut codiert lediglich eine besondere Empfindsamkeit, die aber durch die Lebensumstände positiv oder negativ beeinflusst werden kann. „Die Angst-Gene schlafen gewissermaßen“, so Katharina Domschke, ärztliche Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. „Sie haben eine Art chemische Schlafmütze aufgesetzt, die sie schützt.“ Man nennt das „methyliert“. Diese Mützen könnten aber „abrutschen“, wenn Familienkonflikte schwelen, bei Mobbing, Trennungen oder Todesfällen. Innerhalb von Stunden könne die Angst wachgerufen werden, vermittelt vermutlich über das Stresshormon Cortisol.

Im Tierversuch kann man das zeigen: Der Neurogastroenterologe René van den Wijn-gaard von der Universität Amsterdam machte ein Experiment mit Rattenbabys: Er nahm sie, als sie noch gesäugt wurden, täglich eine Stunde ihrer Mutter weg. Das versetzte die Tiere in Angst und Not. Diese negative Erfahrung blieb im Körper gespeichert, auch als die Jungtiere erwachsen wurden. Sie reagierten weiterhin sensibel auf Stress. Diese Sensibilität gegenüber Erregbarkeit wurde, so zeigte sich in der nächsten Rattengeneration, weitervererbt. Bei als Kinder vernachlässigten Menschen konnte man zeigen, dass sie weniger des Hormons Oxytocin in ihrem Blut tragen und sich dadurch auch als Erwachsene schwerer tun, Bindungen einzugehen. Auch das macht sie anfälliger für ein emotionales Ungleichgewicht.

MÄUSE MIT MUT

Im Laborversuch mit Nagetieren fand sich auch ein anderer interessanter Befund: Keimfrei gezüchtete Mäuse, deren Darm also nicht von Mikroorganismen besiedelt war, waren deutlich mutiger als ihre Artgenossen, die über ein normales Mikrobiom verfügten. Das zeigten der Immunologe Sven Pettersson und die Neurowissenschaftlerin Rochellys Diaz Hejtz vom Stockholmer Karolinska-Institut. Die sterilen Mäuse änderten auch dann ihr Verhalten nicht, wenn sie in eine normale Umgebung wechselten. Erst ihr Nachwuchs zeigte wieder das artgerechte vorsichtige Verhalten. Die Forscher schlossen daraus, dass die Bakterien im Darm die Entwicklung des Gehirns mit beeinflussen. Sie stellten nämlich dort bei den keimfreien Mäusen eine höhere Aktivität der Botenstoffe fest, unter anderem des sogenannten „Glückshormons“ Serotonin. Im Plasma der männlichen Tiere fand sich auch mehr Tryptophan, die Vorläufersubstanz von Serotonin, vermutlich, weil dieser Vorläufer-Botenstoff im Darm nicht von Bakterien abgebaut wurde.

DIE ANGST AUS DEM BAUCH

Die Neurogastroenterologie untersucht die Verbindung des umfangreichen Nervennetzes im Darm (das sogenannte „Bauchhirn“) mit den Gefühlsregionen im anderen Gehirn. Man weiß, dass Angst und innere Anspannung über die Ausschüttung von Stress-hormonen das umfangreiche Nervennetz im Unterleib aktivieren. In der Folge erhöht sich die Schmerzempfindlichkeit und die Darmbewegungen nehmen zu. Stress befördert auch Krankheiten wie den Reizdarm, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Nicht ohne Grund beschreibt man Angst umgangssprachlich auch mit „Schiss haben“.

Doch umgekehrt kann die Angst eben auch vom Bauch ausgehen. So machen sich Veränderungen im Kosmos der Darmbakterien auch im Kopf bemerkbar: Ängstliche Mäuse werden mutiger, wenn man den Stuhl mutigerer Mäusestämme auf sie überträgt. Vermittelt werden diese emotionalen Veränderungen anscheinend über chemische Signale der Bakterien, die über die Darm-Hirn-Achse, überwiegend Teil des Vagusnervs, übertragen werden.

Zwei Metaanalysen, also kritische Auswertungen der Ergebnisse früherer Studien, stellten fest, dass die Verbindung zwischen Kopf und Bauch in beide Richtungen funktioniert (allerdings verlaufen deutlich mehr Signale aus der Leibesmitte nach oben als umgekehrt). Ungeklärt ist dabei aber, ob die Angst eine Folge körperlicher Prozesse sei oder deren Auslöser. Wenn Sie mich fragen, sind Psyche, Nerven- und Immunsystem so eng miteinander vernetzt, dass man keine klare Unterscheidung finden wird. Reizdarm-symptome, aber auch andere chronische Erkrankungen, bei denen immunologische Prozesse eine zentrale Rolle spielen, gehen oft mit Angsterkrankungen (und auch Depressionen) einher. Hier öffnet sich ein Forschungsfeld, das noch viele Fragen zu klären hat. Unter anderem weist es darauf hin, wie wichtig Ernährung auch für die Psyche ist – denn sie prägt das Mikrobiom.

AUS MEINER PRAXIS

Eine ehemalige Ärztin