19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

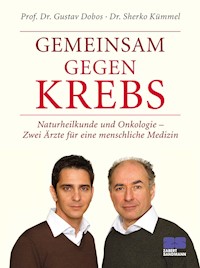

Jede Minute wird in Deutschland die Diagnose Krebs gestellt. Bis zu 90 Prozent der Krebspatienten suchen – zusätzlich zu ihrer onkologischen Behandlung – Hilfe bei traditionellen Naturheilverfahren. Doch die meisten von ihnen erzählen ihrem Arzt nichts davon, weil sie seine Ablehnung fürchten. Das kann fatale Folgen haben: Der falsche Einsatz von Heilkräutern oder Vitaminen führt zu massiven Störungen oder gar Versagen der Krebstherapie. Manchmal wird mit wirkungslosen Verfahren auch nur die Verzweiflung der Betroffenen ausgenützt. Das ändert sich jetzt: Dieses Buch zweier Praktiker der Integrativen Onkologie erklärt, wie Naturheilkunde und Schulmedizin sinnvoll miteinander kombiniert werden können, welche Verfahren seriös sind und worauf man bei der Anwendung achten muss. Es belegt außerdem mit wissenschaftlichen Studien, welche Erfolge bei Patienten mit dieser neuen Allianz bereits erzielt werden konnten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Prof. Dr. Gustav Dobos

Dr. Sherko Kümmel

GEMEINSAM

GEGEN

KREBS

Naturheilkunde und Onkologie –

Zwei Ärzte für eine menschliche Medizin

unter Mitarbeit von Dr. Petra Thorbrietz

Liebe Leserin, lieber Leser,

Diagnose: Krebs. Im ersten Moment können die Betroffenen keinen klaren Gedanken fassen. Der Kopf versucht staunend, die Botschaft zu verstehen, während der Körper schon längst realisiert hat, dass es um Leben und Tod geht: Kaskaden von Botenstoffen überschwemmen den Organismus, schicken heiße und kalte Wellen durch den Leib, schnüren die Kehle zusammen, lassen das Herz rasen und den Bauch revoltieren. Es ist nur natürlich, Angst zu haben, wenn man von einem Ereignis erfährt, welches das ganze Leben auf den Kopf stellen wird. Plötzlich ist man krank, auch wenn man sich eben noch nicht so gefühlt hat – und ist Lichtjahre von der Normalität der anderen Menschen entfernt.

Das Trauma, vom Tod bedroht zu sein, um sein Leben kämpfen zu müssen, um den Preis vielleicht, weibliche Attribute wie eine Brust oder männliche wie die Erektionsfähigkeit einzubüßen, ist unendlich groß. Es verändert nicht nur psychisch, sondern auch körperlich: Jede einzelne Zelle wird von ihm erschüttert. Umso wichtiger ist es, den Folgen dieses Schocks entgegenzuwirken – von Anfang an, also schon bevor mit einer Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation begonnen wird.

Die Allianz von Onkologie und Naturheilkunde

Gemeinsam gegen Krebs – in diesem Buch geht es um neue Allianzen im Kampf gegen Krebs. Da ist erstens die Zusammenarbeit von Onkologen und naturheilkundlich spezialisierten Internisten. Lange Zeit wollte die eine Seite nichts von der anderen wissen – und umgekehrt. »Was wollen Sie denn mit Heilkräutern? Sie haben eine lebensgefährliche Krankheit!«, wurden die Patienten von den Onkologen beschieden. »Wenn Sie eine Chemotherapie anfangen, zerstören Sie die Reste Ihrer Widerstandskraft«, warnten die Anhänger traditioneller Heilverfahren.

Im Grabenkrieg zwischen moderner, naturwissenschaftlich orientierter Hochleistungsmedizin und der Naturheilkunde mit ihrem jahrtausendealten Erfahrungsschatz wurden viele Chancen verschenkt – und die Patienten häufig alleingelassen. Denn die meisten von ihnen waren zwar bereit, alles Notwendige gegen den Krebs zu tun, aber gleichzeitig wollten sie sich auch dem Medizinapparat nicht passiv ausliefern, sondern auch selbst etwas zu ihrer Gesundung beitragen. Aus Angst, dass dieses Ansinnen von ihrem Arzt abgelehnt wird, wenden sich Schätzungen und Umfragen zufolge drei von vier Krebspatienten einem oder mehreren traditionellen Heilverfahren zu, ohne darüber mit dem Onkologen zu sprechen. Die Risiken aber, die ein solches Vorgehen birgt, sind beträchtlich.

Es muss Schluss sein mit den Heimlichkeiten, der Kommunikationslosigkeit und den Vorurteilen. Es geht nicht mehr um konkurrierende Weltbilder, sondern um reproduzierbare Erfahrungen, um nachprüfbare Daten und um wissenschaftliche Erklärungen. Liegen diese vor, muss der beste Therapieplan für den jeweiligen Patienten vorurteilsfrei aufgrund dieser Erkenntnisse gefunden werden. Dieser muss an jedem Punkt der Behandlung immer wieder überprüft und neu überdacht werden: Mal ist ein modernes Antibrechmedikament das Mittel der Wahl, mal reagieren ein Patient oder eine Patientin so gut auf eine Akupunktur, dass sie alle Ängste löst und keine weitere Arznei nötig wird. Eine Antihormontherapie, die von vielen Betroffenen vorzeitig abgebrochen wird, kann durch eine naturheilkundliche Begleittherapie deutlich verträglicher gemacht werden. Das steigert ihre Akzeptanz. Auch den negativen Begleiterscheinungen einer Chemotherapie oder Bestrahlung kann vonseiten der Patienten aktiv entgegengewirkt werden.

Gemeinsam für den Patienten: Das multidisziplinäre Therapeutenteam am Brustzentrum der Kliniken Essen-Mitte. In der Mitte die Autoren Prof. Dr. G. Dobos und PD Dr. S. Kümmel. Weiterhin C. Hohmann (o.l.), S. Lange (o.m.), Dr. P. Klose (o.r.), Dr. P. Voiß (m.l.), C. Handmann (m.r.), Dr. A. Paul (u.l.), I. Schwidde (u.m.) und S. Conrad (u.r.). Nicht mit im Bild: Dr. F. J. Saha.

Die Allianz von Ärzten und Patienten

Das ist die zweite neue Allianz in der Krebsmedizin, deren Wichtigkeit keinesfalls unterschätzt werden sollte: Die Patienten werden zu Partnern der Ärzte. Die Stressforschung hat herausgefunden, dass sowohl Psyche als auch Immunsystem durch die Möglichkeit verändert werden, einer Belastung bewusst begegnen zu können – anstatt ihr hilflos ausgeliefert zu sein. Und das erhöht auch die Widerstandskraft. Naturheilkundliche Verfahren bieten viele Möglichkeiten, aktiv zu werden: Sie wirken direkt auf Nervensystem, Psyche und Stoffwechsel. Das gilt vor allem für die Verfahren der Mind-Body-Medizin, in denen sich uralte Traditionen der Meditation mit modernen Bewusstseinstechniken auf der Basis der Stress- und Hirnforschung verbinden.

Auf den Patienten zugeschnittene Therapien

Jeder Betroffene reagiert anders, und kein Tumor gleicht dem anderen – die Erkenntnis, dass die Medizin sich »individualisieren« muss, will sie in dem komplexen Krebsgeschehen ihre Erfolge verbessern, bringt die auf der Molekularbiologie basierende Hochleistungsmedizin der Naturheilkunde näher. Diese hat schon immer Patienten behandelt und nicht Krankheitsbilder, was wegen des individuellen und schwer messbaren Vorgehens häufig als »unwissenschaftlich« angesehen wurde. Dass sie ihre Verfahren besser begründen und nachvollziehbar machen muss, haben inzwischen auch die Experten für traditionelle Heilverfahren akzeptiert, und sie arbeiten daran – mit den modernen Mitteln der Molekularbiologie.

Die Integrative Onkologie, von der dieses Buch handelt, ist daher mehr als Medizin mit ein wenig Naturheilkunde »on top«. Sie ist, so Matthew P. Mumber, ein amerikanischer Strahlentherapeut, »ein umfassender evidenzbasierter Ansatz der Krebsbehandlung, der sämtliche daran Beteiligten auf allen Ebenen ihres Seins und ihrer Erfahrungen mit einbezieht«. All die Empfehlungen, die Sie in diesem Buch finden werden, wurden einer strengen wissenschaftlichen Prüfung unterzogen. Sie sind entweder durch kontrollierte Studien belegt oder zumindest »empirisch«, also durch nachweisbare praktische Erfahrung an einer Vielzahl von Patienten belegt.

Die Evolution der Krebsmedizin

Die Integrative Onkologie, bisher nur an wenigen, wenn auch renommierten Kliniken praktiziert, bedeutet eine riesige Evolution der Krebsmedizin. Sie bietet keine »alternativen« Heilverfahren und distanziert sich nicht von der klassischen Krebsmedizin – im Gegenteil: Sie nutzt all ihre Errungenschaften. Gleichzeitig sprengt sie aber auch die Strukturen der herkömmlichen Onkologie. Denn sie umfasst mehrere Dimensionen gleichzeitig – neben der Krebszelle den ganzen Körper, neben der Psyche auch den Geist, neben der stofflichen Seite des Menschen auch seine energetischen Ebenen.

In der klassischen Onkologie werden die Kranken von den Medizinern meist aufgefordert, möglichst wenig in die Behandlung einzugreifen, um die komplexen Veränderungen im Körper durch die Therapie nicht zu stören. »Gehen Sie viel spazieren, entspannen Sie sich«, heißt es maximal. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Die Integrative Onkologie dagegen will die Patienten aktivieren. An die Stelle des Gefühls der Hilflosigkeit treten langfristige Strategien zur Bewältigung der Krankheit, die von den Betroffenen selbst mitbestimmt und getragen werden. Wie es ihnen selbst geht, warum sie vielleicht krank geworden sind, was ihnen in diesem Moment guttut, das können nur sie selbst wissen oder ergründen. Die Integrative Onkologie bildet Sie zu wachsamen und achtsamen Experten für sich selbst aus.

Das Wort »Gesundheit« ist ein trügerischer Begriff. Eigentlich gibt es keinen solchen Zustand der stabilen Unversehrtheit. Leben ist Veränderung, und nur wer auf diesen Wandel immer wieder reagieren kann, ist »gesund«. Wer das einmal erkannt hat, meint der französische Psychiater David Servant-Schreiber, der selbst an einem Hirntumor erkrankt war, der macht sich auf einen Weg, der vielleicht zur Heilung führt.

Der Schweizer Literat Adolf Muschg hat das sehr treffend ausgedrückt, als er schrieb: »Ich wünsche mir als Patient nichts weiter als einen Fachmann. Zu dem würde gehören, dass er (der Arzt) den Menschen, bevor er ihn untersucht, wahrnimmt. Zu dem würde gehören, dass er die Grenzen seines Faches so gut kennt, dass er sich traut, den Patienten an dieser Erkenntnis zu beteiligen. Denn diese Grenzen sind es, wo der Patient für seine Gesundheit selbstverantwortlich tätig werden kann und soll.«

Herzlichst

Ihr

Prof. Dr. med. Gustav J. Dobos und PD Dr. med. Sherko Kümmel

Krebs als Schicksal – Hoffnung auf die Wende

Viele Patienten haben mehr Angst vor der Tumormedizin als vor dem Tumor selbst. Das ist einerseits verständlich – wegen der massiven Nebenwirkungen, die Chemotherapie und Bestrahlung mit sich bringen können. Aber es ist auch fatal, denn mit »sanfter« Medizin lässt sich ein so komplexes Geschehen wie Krebs nicht aus der Welt räumen. Gegen die lebensbedrohliche Krankheit helfen nur entschiedenes Handeln und der Mut, trotz vielfacher Belastungen den Kampf mit der Krankheit aufzunehmen.

Weil sie sich von der Onkologie nicht umfassend behandelt fühlen, wenden drei von vier Krebspatienten Naturheilverfahren an – ohne das mit ihrem Onkologen zu besprechen. Das aber kann weitreichende negative Folgen haben: Schon ein paar Gläser Grapefruitsaft oder eine Hochdosis Vitamin C im falschen Moment können die onkologische Therapie gefährden oder sogar zunichtemachen. Die Patienten haben dann möglicherweise sogar subjektiv den Eindruck, dass es ihnen besser geht. Doch sie vertragen vielleicht die gefürchtete Chemotherapie nur deshalb besser, weil diese selbst – und nicht nur deren Nebenwirkungen – abgeschwächt wird.

Onkologie und Naturheilkunde sind kein Gegensatz

Es geht in diesem Buch darum, mit den Vorurteilen gegenüber der Onkologie wie der Naturheilkunde aufzuräumen: Weder ist die eine unmenschlich und kalt, noch ist die andere sanft und ungefährlich. Die Leistungen der Schulmedizin werden in der Bevölkerung unterschätzt, den Naturheilverfahren wird zu viel Vertrauen geschenkt, und bei den Ärzten ist es genau umgekehrt: Sie überschätzen die Möglichkeiten der modernen Hochleistungsmedizin und vernachlässigen die der traditionellen Heilverfahren.

Onkologie wie Naturheilverfahren haben beide in der Krebsbehandlung ein großes Potenzial, aber sie müssen richtig – und in Abstimmung untereinander – eingesetzt werden. Das setzt bei den Ärzten Wissen voraus und bei den Patienten Aufklärung. Doch statt von Fakten werden die Ansichten auf allen Seiten immer noch von Vorurteilen bestimmt.

Das spielt der Armada unseriöser Geschäftemacher und Heilsversprecher in die Hände, die mit »biologischen« Verfahren werben, ohne irgendeine Gewähr für deren Behandlungserfolg geben zu können, spezielle Krebsdiäten verkünden oder fragwürdige Rezepturen gegen Krebs verkaufen. Sie preisen die »Ganzheitlichkeit« ihrer Verfahren genauso an, wie sie die angeblichen »Verschwörungen« der Pharmaindustrie gegen den Patienten verdammen. Das Geschäft mit der Angst ist ein besonders düsteres Kapitel im Umgang mit der Krankheit Krebs.

Dieses Buch ist geschrieben worden, um ein Zeichen gegen die Angst zu setzen – und zu zeigen, dass Onkologie und Naturheilkunde kein Gegensatz sind, sondern vielmehr gemeinsam gegen den Krebs wirken können. Die Zeit der Grabenkämpfe zwischen den naturwissenschaftlich geschulten Medizinern und den naturheilkundlichen Ärzten und Therapeuten ist vorbei. Die neue Ära der individualisierten Medizin führt, wie wir zeigen werden, beide Ansätze zusammen, dort, wo sie wissenschaftlich begründet sind und sich Respekt in der klinischen Praxis erwerben konnten.

Paradigmenwechsel in der Krebsmedizin

Wer die Berichte über die Behandlung von Krebs in den Medien aufmerksam verfolgt, wird feststellen, dass die Onkologie im Aufbruch ist. Von »neuen Generationen« von Medikamenten ist da die Rede, von Tumorgenetik, Stammzelltherapie, Antikörpern und Nanomedizin. Vor allem die Fortschritte in der Molekularbiologie haben den Blick auf eine der schicksalsschwersten Krankheiten unserer Gesellschaft völlig verändert.

In der Integrativen Onkologie, einem noch jungen Zweig der Tumormedizin, erhalten naturheilkundliche und traditionelle Heilverfahren eine neue Rolle, die vor allem darin besteht, die Betroffenen aus ihrer Hilflosigkeit herauszuholen, und sie dabei unterstützt, die Krankheit aktiv zu bewältigen. Auf diese Weise wird der Patient zum Partner des Arztes. Es gibt wieder Hoffnung.

PRINZIP UNENDLICHKEIT: WAS IST KREBS?

Unser Organismus besteht aus etwa 100 Billionen Zellen. Wenn sie beschädigt oder zu alt sind, töten sie sich selbst. Bis zu 50 Millionen Zellen werden täglich neu gebildet, um ausgediente oder fehlerhafte Exemplare zu ersetzen. Wenn alles reibungslos verläuft, fügt sich die neue Zelle an ihrem Platz ein und leistet ihre Arbeit – zum Beispiel in der Lunge, in der Leber, im Gehirn oder in den Knochen.

Auf Chaos programmiert

Doch Krebszellen tun das nicht: Sie sind auf Chaos programmiert, teilen sich ständig, ungezügelt und unnötig. Ihr Selbstmordprogramm ist abgeschaltet. Erhalten sie genügend Sauerstoff und Energie, vervielfältigen sie sich immer weiter – trotz schwerer Schäden, die sie nun unendlich kopieren und weitergeben.

Gestörte Kommunikation

Gesunde Zellen haben eine Art Sozialverhalten: Sie sind kommunikativ und tauschen über Kontaktstellen und Kanäle an ihren Oberflächen Botschaften aus. Wenn sie sich teilen, sorgen sie zum Beispiel dafür, dass sie ihren Nachbarn nicht zu nahe kommen: Sie schicken chemische Stoppsignale an ihre Nachbarn. Das verhindert unnötige Teilungen. Auf diese Weise begrenzen sich die Zellen gegenseitig in ihrer Anzahl. Normale Zellen sind außerdem spezialisiert: Sie sind präzise auf die Bedürfnisse des Organs ausgerichtet, zu dem sie gehören. Herzzellen zum Beispiel können sich rhythmisch zusammenziehen, Knochenzellen bilden ein dichtes Balkengerüst, Lungenzellen tragen eine feine Schleimhaut.

Krebszellen sind ganz anders: Auf Signale der anderen Zellen reagieren sie nicht, die Erfüllung ihrer Aufgaben verweigern sie. Stattdessen wachsen sie zu einem nutzlosen Zellhaufen heran – dem Tumor.

Blinde Passagiere

Beschädigte Zellen kreisen ununterbrochen durch den Organismus. Sie senden Signale aus, die zeigen, dass sie krank, entartet oder beschädigt sind. Das Abwehrsystem markiert die betroffenen Zellen und zerstört sie in einer Signalkette aus verschiedenen Immun- und Killerzellen.

Krebszellen aber können solche Signalstoffe unterdrücken, die auf sie hinweisen. Manche verändern immer wieder ihre Oberflächenstruktur, um den Wächtern des Immunsystems zu entgehen, oder sie scheiden Hemmsubstanzen aus, um sich die Abwehrzellen vom Leib zu halten.

Anzapfen der Blutgefäße

Sobald ein Haufen von Zellen zu einem Tumor heranwächst, beginnt ein Kampf um Ressourcen. Gesunde Zellen sind genügsam, sie erhalten ihren Sauerstoff und ihre Nahrung über die Blutgefäße, die das Organ versorgen. Doch ein Tumor wächst ständig und verbraucht viel Energie durch die häufigen Zellteilungen. Darum zapfen die Krebszellen nahe gelegene Blutgefäße an und produzieren chemische Stoffe, die das Wachstum von weiteren Blutgefäßen anregen. Diese bilden irgendwann ein eigenes Versorgungsnetz für den Tumor.

Quelle: nach Medizin Medien Austria, krebs:hilfe! 1/2006

Wandernde Tumorzellen

Die letzte Stufe der Krebsentwicklung ist erreicht, wenn sich Zellen von dem Tumor ablösen und über Blut- und Lymphbahn in andere Körperregionen gelangen. Während gesunde Zellen an ihr jeweiliges Organ angepasst sind und dort bleiben – sie wandern nicht, wenn es sich nicht um Blutoder Lymphzellen handelt –, können manche Tumorzellen ihren Körper sogar zusammenziehen und sich wie eine Amöbe auf diese Weise fortbewegen. Biologen kennen diese Fähigkeit von den weißen Blutkörperchen – die Krebszelle eignet sich also für ihre Verbreitung eine Überlebenstechnik an, die eigentlich zu einem ganz anderen Zelltyp gehört.

Warum sich Tumorzellen überhaupt auf Wanderschaft machen, ist bislang noch nicht geklärt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert ein aufwendiges Forschungsprojekt der Universität Freiburg und des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie, um diese Frage zu klären. Bekannt ist bisher nur, dass es Parallelen zwischen dem Krebswachstum und der Embryonalentwicklung gibt.

Metastasenbildung

Die Zelldifferenzierung im Ungeborenen durch Wanderung (Morphogenese) ist präzise reguliert, unter anderem durch ein Programm, das »epitheliale mesenchymale Transition« (EMT) heißt. Wird dies fälschlicherweise in den Krebszellen reaktiviert, durchlaufen die Zellen eine ganze Palette von Veränderungen, die es ihnen ermöglichen, mobil zu werden. Zum Beispiel verlieren sie die Haftung an ihre Nachbarzellen. Durch andere Gewebsschichten dringen sie, indem sie Proteasen absondern – das sind Enzyme, die Membranen auflösen. Diese Prozesse werden vermutlich durch irregeleitete Signalketten des Immunsystems unterstützt.

Streuen der Geschwulst

Doch auch, wenn die Krebszelle mobil wird, ist damit noch lange nicht gesagt, dass sie sich an anderer Stelle anheften kann. Gehäuft bilden sich Metastasen deshalb dort, wo Blut- oder Lymphstrom besonders langsam fließen, oder die Gefäße besonders eng sind, beispielsweise in den Kapillaren, feinsten Gefäßen, und Lymphknoten. So ist die Lunge so häufig betroffen, weil sie das erste Kapillargeflecht ist, welches das Blut von vielen Organen kommend erreicht. Ein anderer typischer Ansiedelungsort ist die Leber, die der Blutstrom aus dem Dickdarm als erstes Organ durchfließt. An ihrem neuen Platz bildet die Krebszelle dann eine Tochtergeschwulst – die gefürchtete Metastase.

Gut und Böse

Tumoren lassen sich in gutartig (lateinisch: benigne) und bösartig (maligne) unterscheiden. Gutartige Tumoren kopieren meist genau das Gewebe, aus dem sie entstehen. Entsprechend sind die einzelnen Zellen gut entwickelt und gesunden Zellen sogar zum Verwechseln ähnlich. Gutartige Tumoren wachsen in der Regel langsam, haben klare Grenzen und sind auf das betroffene Organ beschränkt. Sie zerstören also die Umgebung nicht und verursachen lange Zeit keine oder zumindest nur wenige Beschwerden.

Langsames Wachstum

Gutartige Geschwulste bilden keine Metastasen. Sie lassen sich meist durch einen chirurgischen Eingriff gut entfernen und sind selten lebensbedrohlich. Durch ihr Wachstum können allerdings benachbarte Organe oder Blutgefäße abgedrückt und dadurch andere Organe in der Umgebung geschädigt werden. Gefährlich wird das, wenn für Wachstum der Platz fehlt – zum Beispiel im Kopf. Ein Hirntumor kann wichtige Regionen des Nervengewebes von der Blutversorgung abschneiden und auf diese Weise auch tödlich sein. Beispiele für gutartige Tumoren sind die Fettgeschwulst, also das Lipom des Fettgewebes, und der Nävuszellnävus der Haut – auch als Leberfleck oder Muttermal bezeichnet.

Isolierter Genschaden

Krebs ist eine Krankheit der Gene, aber keine Erbkrankheit. Denn dabei verändert sich nur die Erbsubstanz einzelner Körperzellen, nicht aber die Erbsubstanz des ganzen Körpers. Krebs wird also nur in sehr seltenen Ausnahmefällen direkt von der Mutter oder dem Vater auf das Kind übertragen. Meistens ist Krebs ein Leiden des höheren Lebensalters. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei Männern bei 66, bei Frauen bei 67 Jahren, so das Robert Koch-Institut. Der Zusammenhang zwischen Lebensalter und Krebs lässt vermuten, dass die Kontroll- und Abwehrmechanismen des Körpers irgendwann erschöpft sind.

Krebs im Alter

Weil immer mehr Menschen länger leben, steigt die Zahl der Krebskranken in der Bevölkerung der westlichen Industrieländer insgesamt rapid. Ältere Patienten kommen aber in Therapiestudien nur selten vor. Dies liegt unter anderem daran, dass ältere Patienten Grunderkrankungen haben, die eine Behandlung mit den intensiven Therapiekonzepten der Onkologie nicht erlauben. Für diese wachsende Patientengruppe müssen die Behandlungsstrategien angepasst und weiterentwickelt werden.

Mehr als 200 Arten

Weil jeder Mensch genetisch verschieden ist, ist kein einziger Krebsfall identisch mit einem anderen. Außerdem gibt es so viele Tumorarten, wie es Zelltypen gibt: mehr als 200 verschiedene.

Generell lassen sie sich in Karzinome unterscheiden (ausgehend vom Deckgewebe von Haut und Schleimhaut), Sarkome (aus Bindegewebe, Knochen und Muskel), Lymphome (in Lymphdrüsen) und Leukämien (Krebs der Blutzellen).

40 Jahre »Krieg gegen den Krebs« – was hat sich getan?

Jahrzehntelang hatten sich die Fronten zwischen der Medizin und der Krankheit, die sie bekämpfen wollten, kaum verschoben. Der »war on cancer«, zu dem der US-amerikanische Präsident Richard Nixon 1971 aufgerufen hatte, ist auch 40 Jahre später längst nicht gewonnen – trotz der 100 Milliarden Dollar, die allein das National Cancer Institute bisher in die Forschung investiert hat.

Zwar ist die Rate der an einem Tumor Verstorbenen in der US-Bevölkerung um rund 18 Prozent gesunken (1974 - 2006, Daten des National Cancer Institutes). Bei anderen Volksleiden waren die Erfolge aber deutlich größer: So sank im Vergleichszeitraum, schreibt die New York Times, die Rate der Opfer durch Lungenentzündung oder Grippe um 58 Prozent und die der Herz-Kreislauf-Toten sogar um 64 Prozent. Krebs ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Das macht es unmöglich, so zeigt sich immer deutlicher, ein »Patentrezept« dagegen zu entwickeln.

Immerhin wird in Deutschland heute jeder zweite Krebs erfolgreich behandelt, was in der statistischen Interpretation bedeutet, dass zumindest fünf Jahre lang kein erneuter Tumor auftritt. Das betrifft 60 Prozent der weiblichen und 53 Prozent der männlichen Tumorpatienten (2000-2004, Zahlen des Robert Koch-Instituts). Die Onkologie kann sich auch einige spektakuläre Erfolge auf die Fahnen schreiben: Über 90 Prozent der Männer mit Hodenkrebs besiegen heute die Krankheit, 1960 lag die Sterblichkeit noch deutlich höher (rund 58 Prozent). Neuartige Medikamente halten die chronische myeloische Leukämie jahrelang in Schach, und die Überlebensraten bei krebskranken Kindern sind deutlich gestiegen: von 67 Prozent in den 80er-Jahren auf nunmehr 80 Prozent.

Erfreulich sind auch die Zahlen bei Brustkrebs: Die Sterblichkeit ist hier in den vergangenen 30 Jahren um fast ein Drittel gefallen. Inzwischen überleben 83 bis 87 Prozent der Brustkrebspatientinnen (2005-2006, Zahlen des Robert Koch-Instituts von 2010) dank spezialisierter zielgerichteter Therapien, zum Beispiel antihormoneller Medikamente. Vor allem die verbesserte Früherkennung hat die Behandlungschancen deutlich erhöht.

Hat der Tumor jedoch bereits gestreut, wenn die Therapie beginnt, bleiben ihre Chancen eingeschränkt: Die Überlebensrate bei metastasierendem Dickdarm- (rund 10 Prozent) oder Prostatakrebs (rund 30 Prozent) hat sich in 40 Jahren kaum verbessert, geschweige denn die von Lungenkrebs, die immer noch unter 10 Prozent liegt. Grund dafür ist, dass die onkologische Therapie, wenn der Tumor nicht mehr lokal begrenzt ist, den gesamten Organismus erfasst. Sie wirkt dann »systemisch«, um alle oder möglichst viele Absiedelungen (Metastasen) zu erfassen. Häufig wird der Körper dabei so stark geschwächt, dass das überforderte Immunsystem irgendwann kapituliert und die Krankheit dann doch siegt.

Probleme in der Tumormedizin

Eine große Schwierigkeit bei solchen systemischen Therapien besteht darin, dass sie nicht bei allen Patienten gleich wirken – warum das aber so ist, liegt häufig im Verborgenen. Gleichzeitig haben die meisten Krebskranken den Wunsch, auch jede noch so kleine Chance für sich wahrzunehmen – und noch erfüllt das Gesundheitssystem diesen Anspruch. Einige Menschenleben können zweifelsohne auf diese Weise gerettet werden, ein viel größerer Anteil an Patienten aber unterzieht sich einer (zudem sehr teuren) Chemotherapie, ohne dass sie ihnen immer helfen kann. Stattdessen schwächt sie den Organismus weiter und mindert die Lebensqualität.

Zu wenig Versorgungsforschung

Hinzu kommt, dass auch aus epidemiologischer Sicht nur unzureichend erfasst wird, ob jede Tumortherapie wirklich Erfolg hat. Zwar halten die Kliniken fest, was bei der routinemäßigen Behandlung ihrer Patienten herauskam. Weil aber das nationale Krebsregister wegen jahrzehntelanger politischer Debatten immer noch unzureichend ist, lassen sich die Ergebnisse nicht bundesweit vergleichen und in der ganzen Fülle auswerten. Während man in den Niederlanden etwa verpflichtet ist, jede Krebsbehandlung zu melden und Daten über erfolgte Therapien und verabreichte Medikamente zu erfassen, wird in Deutschland nur die Ersterkrankung registriert.

CHEMO- UND STRAHLENTHERAPIE

Bis zu 60 Prozent aller Krebspatienten werden im Verlauf ihrer Behandlung bestrahlt. Seit der Erfindung der Röntgenstrahlen sind die Bestrahlungstechniken perfektioniert und verfeinert worden. Heute werden je nach Therapieziel Elektronen oder Neutronen, Protonen oder schwere Ionen eingesetzt. Über dreidimensionale Computermessverfahren können Bestrahlungen viel präziser als früher dosiert und ausgerichtet werden.

Die Strahlentherapie wirkt gegen Krebs, indem sie in den Tumorzellen Moleküle zerschlägt und dabei energiereiche freie Radikale produziert, die dann über verschiedenste Prozesse die DNS als Trägerin der Erbsubstanz beschädigen. Bei der nächsten Zellteilung führt dann die Häufung verschiedenster Fehler beim Ablesen des DNS-Strangs dazu, dass die Zelle abstirbt.

Bestrahlung in Etappen

Auch das umliegende gesunde Gewebe wird in Mitleidenschaft gezogen, doch in der Regel verfügt es über bessere Reparaturmechanismen als die Tumorzellen. Um den gesunden Zellen Zeit zur Erholung zu geben, aber auch um möglichst sämtliche Phasen der Zellteilung im Tumor zu erreichen, wird die Bestrahlung auf mehrere Behandlungen verteilt (fraktioniert). Die Dauer kann wenige Tage, aber auch bis zu zwei Monate betragen.

Wie tief eine Bestrahlung reicht und in welcher Region des Körpers sie den Großteil ihrer Energie abgibt, hängt von den gewählten Strahlenquellen und der Art der Behandlung ab. Ihren Schwerpunkt hat die Strahlentherapie neben der Behandlung von Brust-, Prostata- und Enddarmkrebs bei inoperablen Tumoren im Gehirn sowie im übrigen Kopf- und Halsbereich. Doch sie kann auch nach einer Operation ergänzend (adjuvant) eingesetzt werden, um eventuell verbliebene Krebszellen zu vernichten, oder in bestimmten Fällen mit einer Chemotherapie oder Hyperthermie (Überwärmung) zur Wirkungsverbesserung kombiniert werden.

Nebenwirkungen und Folgen

Als Nebenwirkungen können chronische Müdigkeit (Fatigue), Blutarmut (Anämie) sowie Übelkeit und Erbrechen auftreten, je nach Zielgebiet auch Schleimhautschäden und Hautreizungen. Erst nach etwa sechs Monaten treten Spätfolgen wie Vernarbungen (Fibrosen) im Unterhaut- oder Organgewebe auf, auch Funktionsstörungen der Schilddrüse und Hormonprobleme. Ein späterer Kinderwunsch sollte wegen möglicher Schäden der Fruchtbarkeitsorgane frühzeitig ausführlich besprochen werden. In etwa 0,5 bis 1,5 Prozent der Fälle, wird geschätzt, führt die Strahlentherapie langfristig auch selbst zu Tumoren.

Gift auf Rezept

Die Geschichte des medizinischen Einsatzes von Zellgiften (Zytostatika) begann mit einer Explosion: Im Hafen der italienischen Stadt Bari explodierte 1943 nach einem Bombenangriff ein Schiff mit 100 Tonnen Senfgas. Das Gas breitete sich aus, es kam zu zahlreichen Opfern. Die Betroffenen litten unter einer schweren, akuten Immunschwäche. Das Gas hatte vor allem diejenigen Zellen geschädigt, die sich schnell teilten, wie etwa die weißen Blutkörperchen. Weil sich auch Krebszellen rasch vervielfältigen, begann man, mit Senfgas als Therapeutikum zu experimentieren.

Auch die meisten der modernen Wirkstoffe beruhen auf diesem Prinzip. Wie in der Strahlenmedizin findet die Chemotherapie in Intervallen (Zyklen) statt, um möglichst viele Phasen der Zellteilung des Tumors zu treffen. Meistens werden die Mittel direkt in die Blutbahn injiziert (intravenös), es gibt aber auch einzelne Zytostatika als Tabletten (oral).

Eine Prostatakrebszelle teilt sich: Strahlen- und Chemotherapie führen jedoch zum Absterben der sich teilenden Zellen.

Störung der Zellteilung

Weil diese Art der »systemischen« Therapie auf den gesamten Organismus wirkt, schädigen Chemotherapeutika auch gesunde Zellen – vor allem solche, die sich oft reproduzieren. So kommt es vorübergehend zu Haarausfall, Magen-Darm-Beschwerden oder Immunschwäche.

Chemotherapeutika haben ein schmales Wirkungsspektrum: Über einen ziemlich großen Dosisbereich zeigen sie (noch) keine Wirkung, umgekehrt ist aber auch rasch der Punkt erreicht, wo sie keine weitere Wirkung haben und zu giftig sind. Das zeigt, wie wichtig es ist, mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auszuschließen. Ob der jeweilige Tumor dann auf die Behandlung anspricht, wird zunehmend versucht, durch neuartige Gentests vorauszusagen. (siehe Kapitel: Brustkrebs)

Wehrhafte Tumorzelle

Den Angriffen durch Strahlen oder Gift ist die Krebszelle nicht wehrlos ausgesetzt. Weil sie bei ihren vielen Zellteilungen sehr viel Energie verbraucht, hat sie zum Beispiel einen sehr intensiven Stoffwechsel – dabei entledigt sie sich häufig leider auch der gegen sie gerichteten Zellgifte.

Manche Tumoren wehren sämtliche Arten von Zytostatika ab – man nennt das »Multidrugresistenz«. Man kennt inzwischen mindestens 50 verschiedene Eiweißstoffe und auch Genmutationen, die dafür verantwortlich gemacht werden. Zum Beispiel verändern sie Zellwände so, dass diese keine Giftstoffe mehr durchlassen. Einige Zellen tief im Inneren der Tumoren werden nur schlecht mit Blut versorgt und deshalb von den Zellgiften nicht erreicht. Dort »schlafen« auch die Krebsstammzellen. Irgendwann, oft erst nach Jahren, können sie plötzlich erwachen und sich zu teilen beginnen. Dann kommt es zu einem »Rezidiv«, der Krebs kehrt zurück.

Wirkstoff im Huckepack

Um ein möglichst breites Spektrum an Krebszellen zu erreichen und ihre Abwehrmechanismen zu unterlaufen, enthalten Zytostatika häufig mehrere Wirkstoffe. Eine Kombination von Chemotherapie und Bestrahlung kann Krebszellen empfindlicher machen. Außerdem suchen Tumorbiologen nach geeigneten Trägersubstanzen, denen es gelingt, in die Zellen einzudringen, und die dabei – sozusagen huckepack – chemotherapeutische Wirkstoffe transportieren können.

Giftbilanz

Chemotherapien werden mit dem Ziel der Heilung eingesetzt, manchmal als Ergänzung zu einer Operation (adjuvant), um das Rückfallrisiko zu senken, oder »neoadjuvant«: Dann soll ein Tumor noch vor einer Operation verkleinert werden oder das Risiko von Metastasen so rasch wie möglich gesenkt werden.

Zytostatika sind bei einigen Tumoren sehr effektiv, etwa bei der Behandlung von Leukämien im Kindesalter, von Morbus Hodgkin oder Keimzelltumoren – mit Heilungsraten von 60 bis 90 Prozent. Bei anderen häufig vorkommenden Karzinomen, wie etwa Blasen-, Kolon-, Lungen-, Nieren-, Pankreas-, Gallengang- oder Magenkrebs, oder den Sarkomen haben sie sich jedoch nur bedingt bewährt.

Unerwünschte Wirkungen

Übelkeit und Erbrechen entstehen dadurch, dass Zellen der Darmschleimhaut geschädigt werden und Botenstoffe (Serotonine) freisetzen, die das Brechzentrum im Gehirn reizen. Zellgifte führen außerdem zu einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozyten), was die Blutgerinnung beeinträchtigt. Eine erhöhte Infektanfälligkeit entsteht durch die Schädigung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten), vor allem der neutrophilen Granulozyten, die als Immunzellen dienen. Auch die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) werden durch die Zellgifte in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ihre Reifung im Knochenmark gebremst wird (oder die Nieren geschädigt werden, die durch Ausschüttung des Hormons Erythropoetin die Neubildung der Blutkörperchen anregen), kommt es zu Sauerstoffmangel im Organismus. Dann fehlt der in den Erythrozyten enthaltene rote Blutfarbstoff Hämoglobin, der den Sauerstoff bindet und durch den Körper transportiert. Das kann zu chronischer Müdigkeit und starker Abgeschlagenheit (Fatigue) führen. Gefürchtet sind auch Auswirkungen auf das Herz, etwa eine Herzmuskelschwäche.

Zielkonflikte

Weil die Chemotherapie auf den gesamten Organismus wirkt, ist sie immer auch ein Wettlauf zwischen Zerstörung und Heilung – in der Hoffnung, dass die gesunden Zellen sich schneller erholen können als die Tumorzellen.

Für diesen Zielkonflikt gibt es unterschiedliche Lösungsansätze: Volker Möbus, Leiter der Gynäkologie der Städtischen Kliniken Frankfurt, plädiert zum Beispiel bei Brustkrebs in bestimmten Situationen für verkürzte Zyklen und höhere Dosen, will den Zellbeschuss also intensivieren.

Robert Gatenby, mathematischer Onkologe am Moffit Cancer Center in Tampa/Florida, geht den genau umgekehrten Weg: Er plädiert dafür, Zytostatika (kombiniert mit anderen Medikamenten) lieber in kleineren Dosen zu verabreichen. Diese adaptive Therapie (metronome Therapie) würde den Krebs zwar nicht zum Verschwinden bringen, aber die Lebenszeit verlängern und die Qualität verbessern. Sie wird vor allem in fortgeschrittener Erkrankungssituation angewendet.

Signalwege zum Zelltod

Dass Krebs trotz massiver Therapien so schwer auszumerzen ist, liegt daran, dass an einer Tumorerkrankung viele Faktoren beteiligt sind. Eine besondere Rolle spielen dabei Störungen des biologisch programmierten Zelltods (Apoptose). Als eines der Schlüsselgene, die für das kontrollierte Absterben kranker oder durch Zytostatika geschädigter Zellen verantwortlich sind, gilt das Gen »p53«. Es existieren jedoch mehrere Signalwege, auf denen eine geschädigte Zelle in den Prozess des programmierten Zelltods eintreten kann.

Häufig nicht weiterverfolgt wird hierzulande, wenn bei einem Patienten der Krebs zurückkehrt. Der Patient braucht nur das Bundesland zu wechseln – zum Beispiel weil er glaubt, dass bei der ersten Therapie Fehler gemacht wurden. Dieselbe Person gilt dann in einem Klinik-Krebsregister als geheilt, im anderen als Patient mit schwerwiegendem Verlauf. Die Versorgungsforschung, die sich mit den gesamten Rahmenbedingungen von Gesundheit und Krankheit beschäftigt und sie auf Schwachstellen und Redundanzen hin überprüft, wurde in Deutschland erst zu Beginn des neuen Jahrtausends auf den Weg gebracht.

Ein funktionierendes Qualitätsmanagement in der Medizin ist in Deutschland erst durch den steigenden Kostendruck zum Thema geworden und steckt vielerorts noch in den Kinderschuhen.

Qualität wird nicht honoriert

Wären all diese Faktoren optimiert, so ließe sich ohne Zweifel nachweisen, dass die Krebsmedizin in Deutschland von sehr unterschiedlicher Qualität ist, aber dennoch von den Krankenkassen gleich vergütet werden muss. Das vergeudet nicht nur Geld, sondern auch Menschenleben. Die Daten, die das an einzelnen Krebsarten belegen, werden jedoch selten öffentlich – zu groß ist der Druck von Niedergelassenen und kleineren Kliniken auf die Gesundheitspolitik. Nachgewiesen und publiziert ist jedoch die Tatsache, dass Patienten an spezialisierten Krebszentren besser behandelt werden als im Gros der regionalen Kliniken oder Praxen. Das gilt vor allem für diejenigen, die an einer Studie teilgenommen haben.

Neue Behandlungsstrategien der Krebsmedizin

Nur Zentren, die auf dem neuesten Stand der Krebsforschung sind, bieten die Chance, die individuellen Behandlungschancen auszuschöpfen. Neue Methoden benützen Erkenntnisse der Molekularbiologie, um gezielter als bisher möglich am Tumor selbst wirksam zu werden und den Radius der Behandlung zu begrenzen. Diese zielgerichteten Ansätze, oft mit dem englischen Begriff »targetedtherapies« belegt, nutzen zum Beispiel neue Verfahren, um Tumorzellen im Körper aufzuspüren, noch bevor sie auf irgendeinem Röntgenbild sichtbar werden – zum Beispiel durch Antikörper. Das sind maßgeschneiderte Moleküle, die sich im Organismus auf die Suche nach ihrem passenden Gegenstück (einem Teil der Krebszelle) machen und dann dort andocken. Dieses Verfahren kann vielfach nutzbar gemacht werden: Es kann Tumorzellen identifizieren, Funktionen in ihrem Stoffwechsel lahmlegen oder auch Abwehrzellen anlocken, um den Tumor zu zerstören.

Der Trend: individualisierte Medizin

Noch sind viele dieser Methoden in der Erprobung, andere erweisen sich bisher nur bei manchen der Tumorarten als erfolgreich, oder sie stehen auch nur in wenigen spezialisierten Zentren zur Verfügung. Doch der Trend ist eindeutig: Die Art und Weise, wie die Medizin Krebs behandelt, wandelt sich. Während heute von zehn Patienten mit einem Magenkarzinom vielleicht acht auf dieselbe Art und Weise behandelt werden, wird das in zehn Jahren schon völlig anders sein. Tumorgenetiker prognostizieren, dass dann jeder von ihnen völlig unterschiedlich therapiert werden könnte, je nach individuellem Stoffwechsel. Dann nämlich, wenn immer mehr der »Schalter« aufgeklärt werden, die in einer Art Kettenreaktion dazu führen, dass Krebs entsteht.

Weniger der Tumor selbst, sondern vor allem die Signalketten der Krebsentstehung stehen im Fokus moderner Forschung: Welche Faktoren setzen die körpereigenen Reparaturmechanismen außer Kraft, wenn eine Zelle beginnt, sich ungehemmt zu teilen? Was erlaubt einer vagabundierenden Tumorzelle, sich irgendwo im Gewebe anzuheften? Wie »organisiert« sie ihre Nährstoffversorgung, lässt neue Gefäße sprießen, die sie mit Blut versorgen? Auf welche Weise können Urzellen des Tumors, sogenannte Krebsstammzellen, sich jahrelang im Körper verstecken, um dann plötzlich zum erneuten Ausbruch der Krankheit zu führen?

Manchmal gelingt es, eine Schlüsselstelle im Krebsgeschehen zu blockieren – wie das etwa der Wirkstoff Imatinib bei der chronisch myeloischen Leukämie tut. Hier wurden 20 Jahre Forschung investiert, um einer relativ kleinen Patientengruppe zu deutlichen Fortschritten in Überlebenszeit und Lebensqualität zu verhelfen. Mittel- und langfristig zeichnet sich der Paradigmenwechsel in der Tumormedizin jedoch eher durch intelligentes Kombinieren verschiedenster Strategien aus – und Medikamente sind nur ein Teil davon. Eine wichtige Rolle spielen neben verbesserter Früherkennung neuartige diagnostische Instrumente – die zum Beispiel anhand von Genprofilen Prognosen darüber treffen, ob eine bestimmte Chemotherapie anschlagen wird oder nicht.

Die therapeutischen Möglichkeiten werden sich in eine Vielzahl möglicher Strategien auffächern, die immer genauer auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein werden. Da dem Organismus vieler älterer Patienten – bedingt durch Verschleiß oder andere Grunderkrankungen – keine »harten« systemischen Therapien mehr zuzumuten sind (medically non-fit), wird die Tumormedizin in Zukunft immer stärker abwägen, welche Risiken mit einer Behandlung verbunden sind, die das Ausmerzen der Krebserkrankung zum Ziel hat. Immer häufiger wird sie den Patienten Behandlungswege anbieten, die auf eine »Koexistenz« abzielen – den Tumor und mögliche Metastasen nicht völlig vernichten, sie aber längerfristig »einfrieren«, indem zentrale Signalketten blockiert werden.

Grundlage solcher Strategien ist einerseits die Genetik beziehungsweise die molekularbiologische Entschlüsselung der individuellen Entwicklungsgeschichte der Krankheit Krebs. Aber auch der Lebensstil wird immer wichtiger, das, was jeder einzelne Patient zu seinem Wohlbefinden beitragen kann. Die Erkenntnisse der Epigenetik zeigen seit einigen Jahren auf beeindruckende Weise, dass Umwelt und Verhalten gravierenden Einfluss auf das Erbgut haben – auf die Frage nämlich, welche Gene zu welchem Zeitpunkt an- und abgeschaltet werden, aktiv oder stumm werden.

Neue Perspektiven der modernen Naturheilkunde

Vor dem Hintergrund dieser zunehmend »individualisierten« Medizin erlangen auch die Therapien der Naturheilkunde eine neue Legitimierung. Sie zielen in der Regel nicht auf ein akutes, lokales Krankheitsgeschehen ab, sondern wecken oder stärken die Regulationsfähigkeit des Körpers. Das fördert mittel- und langfristig nicht nur die Lebensqualität, sondern stärkt auch die Abwehrkräfte. Die Naturheilkunde setzt dabei von jeher auf die unterschiedliche Konstitution des Patienten, bemüht sich, der Individualität jedes Menschen Rechnung zu tragen. Sie erkennt in der Art und Weise, wie ein Körper reagiert, auch viele Einflüsse seiner Umwelt und therapiert deshalb »ganzheitlich« – von innen und von außen.

Integration statt Abgrenzung

Die USA sind Vorreiter in der individualisierten Medizin, sowohl in der Tumorbiologie als auch beim Einsatz traditioneller Heilverfahren, die dort meist als »Komplementärmedizin« (CAM, complementary and alternative medicine) bezeichnet werden. Unter dem Druck des enormen Patienteninteresses wurde die Forschung auf diesem Gebiet staatlich gefördert: Seit 1992 gibt es ein National Center of Complimentary and Alternative Medicine (NCCAM), das allein im Jahr 2010 128 Millionen Dollar in Studien investierte.

Das Land wissenschaftlicher Eliten mit multiethnischen Wurzeln betrachtet traditionelle Heilverfahren nicht (wie in Europa häufig üblich) isoliert und in den engen Grenzen ideengeschichtlicher Dogmen, sondern praktiziert sie in Kombination mit schulmedizinischen Verfahren und wissenschaftlich überprüft. CAM ist also nicht mit den in Deutschland als »alternativ« bezeichneten Außenseiterverfahren gleichzusetzen.

Die Reaktion auf die Nachfrage der Patienten

Weil 80 Prozent der Männer mit Prostatakrebs nach ergänzenden Therapien fragen, sah sich die einflussreiche American Urological Association gezwungen, eine onkologische CAM-Arbeitsgruppe zu gründen. 2002 wurde der erste Fachartikel über Integrative Onkologie, die Kombination aus konventionellen und naturheilkundlichen oder traditionellen Behandlungen, in einem anerkannten Journal veröffentlicht. 2003 gründete sich als internationale Fachgesellschaft eine Society for Integrative Oncology (SIO), die seither entsprechende Forschungsansätze und Erfahrungen aus der klinischen Praxis koordiniert und diskutiert. 2007 wurden von ihr die ersten Leitlinien für die klinische Praxis veröffentlicht.

KREBS UND GENETIK

Im Rahmen des internationalen Humangenomprojekts wurden in 13 Jahren 30.000 Gene mit 2,9 Milliarden Bausteinen sequenziert und identifiziert. Analyse und Interpretation dieser ungeheuren Datenmenge werden noch viele Jahre dauern. Doch um 2020, so glauben Tumorbiologen, könnten die wesentlichsten Ergebnisse vorliegen, was den Zusammenhang zwischen Krebs und Genetik angeht.

Dass Krebs so schwer zu besiegen ist, hängt auch damit zusammen, dass das ihr zugrunde liegende Prinzip der Mutation schon uralt ist und im Laufe der Jahrmillionen evolutionär das Leben auf diesem Planeten geprägt hat. Ohne dieses gäbe es keine Vielfalt in der Natur: Alles Leben bestünde aus identischen Kopien.

Vor etwa eineinhalb Milliarden Jahren jedoch begannen sich in den primitiven Mehrzellern einzelne Zellen zu spezialisieren. Das war nicht nur der Beginn der Entwicklung höherer Lebewesen, sondern zugleich auch die Grundlage der Krebsgenese. Denn ein Tumor entsteht, wenn die Zellen in einem Organismus ein Eigenleben zu führen beginnen und sich unkontrolliert vermehren.

Krebs kann sämtliche Wirbeltiere befallen und sogar bei einigen Schnecken vorkommen. Der älteste bekannte Tumor wurde in einem 150 Millionen Jahre alten Dinosaurierknochen gefunden.

Schäden an der Erbinformation

Die Nukleotide, das sind Moleküle der Erbsubstanz, bilden im Zellkern Codes aus unterschiedlichen Kombinationen der vier Nukleinsäuren A, T, G und C. Diese fügen sich zu einem geschraubten Doppelstrang (Doppelhelix) zusammen – zur Desoxyribonukleinsäure (DNS).

Täglich treten durch die verschiedensten Einflüsse mehrere zehntausend Schäden am Erbgut auf, von denen die meisten repariert werden. Trotzdem trägt jeder Mensch in seinen Zellen Fehler mit sich herum. Bei jeder Zellteilung öffnet sich der Doppelstrang, wird abgelesen und kopiert; dabei werden diese Schäden auf die Tochterzellen übertragen. Manchmal passieren währenddessen auch Kopierfehler, und Abschnitte der DNS werden doppelt vervielfältigt. Lebt die Zelle in einer ungesunden Umgebung, kommen weitere Fehler hinzu – zum Beispiel durch Sonneneinstrahlung. Diese kann mit ihrer Energie die Doppelhelix auseinanderreißen. Auch Umweltgifte wie zum Beispiel Zigarettenrauch verändern das Erbgut: Das DNS-Molekül kann sich dadurch verformen. Wieder werden die Schäden bei der Teilung an die Tochterzellen weitergegeben.

Der Mensch besteht aus etwa hundert Billionen Zellen. Bei jeder Zellteilung und der Verdoppelung des menschlichen Genoms mit seinen drei Milliarden Bausteinen entstehen ungefähr 12 Fehler – das macht 1,2 Billiarden Fehler. Irgendwann führt diese Rechenlogik zu Krebs – wenn der Mensch nicht vorher an einer anderen Krankheit stirbt. Denn wenn sich die Fehler auf einem Abschnitt häufen, der für die Vermehrung der Zelle oder ihre Lebensdauer von Bedeutung ist, verliert diese eines Tages die Kontrolle und beginnt, sich unkontrolliert zu teilen: Der Zellhaufen wächst, ein Tumor entsteht.

Ausgangspunkt Stammzellen

Krebs befällt vor allem Gewebe, die sich häufig erneuern oder nach Verletzungen regenerieren müssen. Dazu verfügen sie über Stammzellen, die speziell dazu da sind, neue Zellen hervorzubringen. Sie sind langlebig, wenig spezialisiert, unbegrenzt teilungsfähig und können im Körper wandern. Diese Stammzellen sind ein idealer Ausgangspunkt für einen Tumor. In Muskeln, Knochen oder Augen sind Stammzellen nur so lange aktiv, wie der Körper im Wachstum begriffen ist. Deshalb tritt Krebs dort vor allem in Kindheit und Jugend auf.

Der Krebsgenom-Atlas

Im Jahr 2006 starteten Krebsgenetiker an amerikanischen Genomzentren und am britischen Sanger-Institut ein 100 Millionen Dollar schweres Pilotprojekt mit dem Ziel, defektes Erbgut von Tumoren zu decodieren. Erprobt wurde dabei die Logistik für ein epochales Unterfangen: »The Cancer Genome Atlas«, eine Bibliothek sämtlicher Gendefekte bei allen bekannten Krebsarten. Dafür werden in den kommenden Jahren die Gendaten von mehr als 100.000 Tumoren erfasst.

Weil dieses Projekt nicht im Alleingang zu bewältigen ist, gründeten Ende 2008 Genomzentren aus 22 Industriestaaten das International Cancer Genome Consortium. Das Ziel: Zunächst sollen die Zellfunktionen der 50 wichtigsten Tumorarten komplett dechiffriert werden. In Großbritannien und Frankreich werden Typen von Brustkrebs durchleuchtet, Chinesen kümmern sich um die Gendefekte von Magenkrebs, Japaner decodieren Leberkarzinome, Inder die Krebstypen der Mundhöhle. In Deutschland werden unter Führung des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg kindliche Hirntumoren »kartiert«. Das Bundesforschungsministerium und die Deutsche Forschungsgemeinschaft haben dafür 15 Millionen Euro zugesagt.

Ziel ist es, die Proteine kennenzulernen, die der Körper anhand von krankhaft veränderten Genen herstellt, um sie sodann zielgerichtet blockieren zu können. Auch sollen Prognosen möglich werden, wie schnell die Krankheit voranschreiten wird, um den Behandlungsplan daran anzupassen. Drittens möchte man herausfinden, ob ein Patient aufgrund seines individuellen Gencodes auf eine bestimmte Behandlungsform überhaupt ansprechen kann. Um diese Ziele zu erreichen, sollen für jede Krebsart 500 Proben von erkranktem und ebenso viele von gesundem Gewebe analysiert werden.

Die »prognostische Signatur«

Um schneller zu praktischen Erfolgen zu gelangen, hat der deutsche Genforscher Hans Lehrach vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin gemeinsam mit Kollegen vom Charite Comprehensive Cancer Center (CCCC) und von der Harvard Medical School im Jahr 2009 das Treat-1000-Projekt gestartet. Es arbeitet mit Computermodellen, welche die wichtigsten tumorbiologischen Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte enthalten, und will anhand individueller Genomdaten Prozesse in den Krebszellen simulieren und den Effekt von Wirkstoffen voraussagen. Im Zentrum stehen dabei Signalketten, eine Art Kommandostruktur, die das Geschehen in der Zelle steuert. Ob sich eine Zelle teilt, ob sie abstirbt oder sich auf Wanderschaft in andere Bereiche des Körpers begibt, hängt nach dem jetzigen Wissensstand von etwa einem Dutzend Signalketten ab, die wiederum aus verschiedenen Molekülen bestehen – Angriffspunkte für eine Krebstherapie. Gesucht wird nun nach einer Art »prognostischer Signatur«, die bei einzelnen Krebsarten ein Anzeichen für einen besonders bösartigen Verlauf darstellt.

In diesem Forschungsprojekt soll das Krebsgenom von 1000 Patienten untersucht werden. Der erste Patient, der sich für diese Forschung zur Verfügung stellte, verstarb, bevor das Computerprogramm zwei Vorschläge für Therapeutika machen konnte. Wie komplex das Krankheitsgeschehen bei Krebs ist, zeigte die Analyse seines Krebsgenoms: Dort fanden die Tumorbiologen 670 veränderte Gene, und mindestens 25 davon schienen unmittelbar am Krebsgeschehen beteiligt zu sein.

Unterschiedlichste Gendefekte

Die rund 230 bekannten Tumorarten, die nach zellbiologischen Besonderheiten unterschieden werden, sind wahrscheinlich auf unterschiedlichste Gendefekte zurückzuführen. In der Praxis bedeutet das, dass zum Beispiel Magenkrebs von Patient zu Patient unterschiedlich behandelt werden muss – wenn man die Genetik irgendwann entschlüsselt und ihre Auswirkungen verstanden haben wird. Oder das Glioblastom, ein meist tödlicher Hirntumor: Hinter dieser Krankheit, ergaben Genomanalysen, stecken mindestens vier unterschiedliche genetische Ursachen.

Im Moment jedenfalls scheint sich das bisherige Wissen der Onkologie im Fokus der Krebsgenetik aufzulösen: Jede Tumorzelle, schrieb das renommierte Wissenschaftsjournal Nature, sei ein genetisches Katastrophengebiet, übersät mit Mutationen, die sich nicht nur von einer Krebsart zur nächsten unterscheiden, sondern auch von Patient zu Patient.

Tests zur Medikamentenwirksamkeit

Ein erstes Praxisfeld für die Tumorgenetik sind Tests, die zeigen sollen, ob die Krebsgeschwulst auf ein Medikament überhaupt anspricht. Auch die großen Pharmahersteller arbeiten dabei mit den Verfahren der Genomanalyse: Sie testen zunehmend neue Präparate nur an solchen Patienten, bei denen das Genprofil des Tumors Wirksamkeit in Aussicht stellt. Vielleicht führt das auch zu einer Revision früherer klinischer Tests und so zu einer Fülle von »Lazarus-Medikamenten«. Denn Wirkstoffe, die wegen schwacher Wirksamkeit in der letzten Phase der Prüfung durchgefallen waren, könnten bei einzelnen genetisch definierten Patientengruppen dennoch wirksam sein.

Trastuzumab bei Brustkrebs zum Beispiel, aber auch Imatinib bei Leukämie oder Gefitinib bei Lungenkrebs wirken immer nur bei einem Teil der Tumorpatienten. In der vorklinischen Prüfung in Deutschland ist ein Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der zeigt, ob eine Chemotherapie noch Aussicht auf Besserung bringt oder nur noch die Lebensqualität beeinträchtigt. Weil das Krebsgeschehen aber sehr komplex ist, erlauben auch solche Tests keine hundertprozentigen Aussagen.

Große Hoffnungen setzen Genforscher in die Entschlüsselung des Prozesses der Metastasierung. Tochtergeschwulste nämlich zeigen ein vom Ursprungstumor abweichendes Genprofil (Diskordanz), das zumindest bei Lungen-, Prostata- und Brustkrebs dasselbe zu sein scheint. Sollte sich diese Annahme als richtig erweisen, wäre es möglich, eine gemeinsame Strategie gegen die Tochtergeschwulste zu finden.

Hoffnungen für die Zukunft

Die Sequenziertechnik, die diese Genanalysen ermöglicht, entwickelt sich mit Lichtgeschwindigkeit: Schon 2013 sollen sämtliche Gendaten eines Patienten in wenigen Minuten zu ermitteln sein. Die Kosten dafür, so wird erwartet, werden von Tausenden von Dollar auf weniger als 100 sinken.

Mit der Geschwindigkeit im Ablesen von Genfehlern können die therapeutischen Antworten jedoch nicht mithalten: Obwohl man inzwischen Defekte in rund 350 Genen kennt, die mit Krebs in Verbindung gebracht werden, hängt es von vielen weiteren individuellen Faktoren ab, ob sich ein Tumor entwickelt. Erst wenn dieses »Mutationsspektrum« bekannt ist, kann eine Therapie zielgerichtet bestimmt werden.

Integration in ein gemeinsames Konzept

Donald Abrams, Medizinprofessor an der University of California und Leiter der Abteilung für Hämatologie/Onkologie am General Hospital in San Fransisco, betont, dass die Integrative Onkologie evidenzbasiert ist, das heißt, sie gründet sich auf wissenschaftlich überprüfte Studien. Wo sie nicht vorliegen, können auch gut dokumentierte Verfahren der Erfahrungsmedizin zum Einsatz kommen – wenn das mit einer Therapie verbundene Risiko gering ist.

In der Integrativen Onkologie versteht sich die Naturheilkunde nicht als Gegensatz zur, sondern als selbstverständlicher Bestandteil der onkologischen Heilkunde, wissenschaftlich evaluiert und abgestimmt mit den klassischen Methoden wie Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung. Zugleich aber erweitert sie die herkömmliche Onkologie, indem sie neben der Krebszelle den ganzen Körper, neben der Psyche auch den Geist, neben der stofflichen Seite des Menschen auch seine energetischen Ebenen berührt.

Während sich die Hochleistungsmedizin auf ihre Weise immer stärker ausdifferenziert und personalisiert, nähert sich die Naturheilkunde diesem Ziel, indem sie die individuellen Stärken der Patienten zu wecken sucht und diese zu Mitstreitern gegen die Krankheit macht, Seite an Seite mit dem Arzt.

Krebskliniken mit Vorreiterrolle

Viele führende Krebskliniken der USA haben Abteilungen für Integrative Onkologie gegründet, wo dieser Ansatz praktiziert, weiter erforscht und auch multiprofessionell gelehrt wird. Ein Leukämiepatient war der Initiator der ersten – im Dana-Farber Cancer Institute in Boston. Leonard P. Zakim, als Leiter einer Menschenrechtsorganisation ein erfahrener Lobbyist, suchte 1995 gemeinsam mit seinem Arzt nach Möglichkeiten, sich selbst intensiver an seiner Behandlung zu beteiligen. Es gelang ihm, ein multidisziplinäres Team für seine Idee zu begeistern und eine Million Dollar an Spenden aufzutreiben. Er lebte noch drei Jahre. Ein Jahr nach seinem Tod eröffnete die Harvard Medical School 1999 das Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies. Dessen Ziel ist insbesondere die Integration komplementärer Behandlungsansätze (vor allem der chinesischen Medizin).

Eine der renommiertesten Krebskliniken ist das Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. 1884 gegründet, ist es die älteste und größte private Institution dieser Art weltweit. Auch sie unterhält seit 1999 eine Abteilung für Integrative Medizin, in der ein Schwerpunkt die Behandlung von Krebskrankheiten ist. 17.000 Patienten werden dort jährlich von rund 50 Mitarbeitern betreut.

Ein wichtiger Schwerpunkt im »Sloan-Kettering« ist die Beschäftigung mit der Kräutermedizin. Eine auch für Laien verständliche Internetseite zu diesem Thema (www.MSKCC.org/aboutherbs) hat in den USA Schlagzeilen gemacht: Sie wurde bereits ein Jahr nach ihrer Gründung im Scientific American zu einer der fünf besten US-Medizinseiten gekürt. 2008 wählten sie die Wissenschaftsautoren der New York Times zudem zu einer von neun Top-Informationsseiten im Bereich Gesundheit. Die Internetseite bietet über 240 Monografien zu Kräutern, Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch zu ungeprüften Verfahren im Bereich der Krebsmedizin auf der Basis nachvollziehbarer wissenschaftlicher Daten. Der Zugang ist kostenlos.

Im MD Anderson Cancer Center der Universität Texas stehen Kooperation und Kommunikation im Mittelpunkt eines patientenzentrierten Ansatzes der Krebsbehandlung. Neben den klassischen onkologischen Behandlungen kommen dort seit 1998 viele unterstützende Verfahren wie Akupunktur, Physiotherapie, Ernährungsmedizin oder Mind-Body-Medizin zum Einsatz. Die CIMER-Website (www.mdanderson.org/cimer) informiert nicht nur alle interessierten Laien über wichtige Studienergebnisse und unerwünschte Wechselwirkungen zwischen naturheilkundlichen und onkologischen Therapien. Sie liefert auch Basiswissen für die Therapeuten der Onkologie und der Naturheilkunde.

Die Johns Hopkins Medical Institutions in Maryland gehören zu den traditionsreichsten medizinischen Einrichtungen der USA, gegründet 1889 in Baltimore/Maryland. Inzwischen umfasst sie auch eine medizinische Fakultät, eine Akademie für die Pflegeausbildung und ein Institut für Public Health (Gesundheitswissenschaften). 1999 entstand der Plan, ein Forschungszentrum für komplementäre Medizin zu gründen. Dieses wurde durch stationäre und ambulante Kliniken ergänzt. Behandlungsschwerpunkte sind Akupunktur, Massage und Mind-Body-Medizin.

Die Mayo-Klinik in Minnesota ist berühmt für ihren besonders hohen Anspruch an eine wissenschaftlich fundierte evidenzbasierte Medizin. Sie pflegt darüber hinaus in besonderem Maße die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten, Physikern, Biologen und Labormedizinern. 2002 nahm sie die evidenzbasierte Forschung zur Komplementärmedizin auf sowie klinische Studien auf diesem Gebiet. Seit 2004 existiert eine Beratungsstelle für Patienten.

Wissenschaft statt Magie