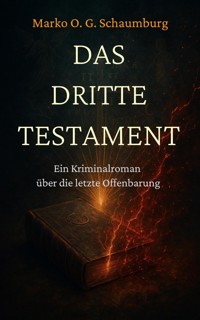

3,49 €

Mehr erfahren.

Ein Theologiestudent entdeckt in den Archiven eines Antiquariats zwei Artefakte – ein Manifest und eine geheimnisvolle Handschrift aus der NS-Zeit, verfasst von einem hingerichteten Pfarrer. Bald darauf werden sein Professor und der Antiquar ermordet. Während der Student flieht, führen die Spuren bis in internationale evangelikale Netzwerke, die aus den USA heraus agieren. Eine geheime Einheit religiöser Extremisten will die Veröffentlichung eines "Dritten Testaments" verhindern – ein Text, der das theologische Machtgefüge der Welt erschüttern könnte. Das BKA, der Vatikan und ein skrupelloser Auftragskiller geraten in ein tödliches Spiel aus Glauben, Täuschung und Verrat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Marko O. G. Schaumburg

Das Dritte Testament

Kriminalroman über die letzte Offenbarung

First published 2025 by Marko O. G. Schaumburg, Turmweg 3, 34596 Bad Zwesten, marottgeosch@gmail.com

Copyright © 2025 by Marko O. G. Schaumburg

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

First edition

Hersteller: by epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin. Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: produktsicherheit@epubli.com

This book was professionally typeset on Reedsy Find out more at reedsy.com

Habemus Papam

Der Rauch war weiß. Zögernd hatte er sich aus der schmalen Öffnung erhoben, unsicher im Wind, als müsse er mit dem Himmel selbst verhandeln, ehe er sich klärte. Dann brach auf dem Petersplatz ein Laut los, der zugleich Jubel und Schauder war. Tausende Stimmen, die alte Litanei der Erwartung, mischten sich mit dem Läuten der Glocken, und die Mauern Roms schienen es zurückzugeben wie ein Echo aus vergangenen Jahrhunderten.

Drinnen, im Gewirr der vatikanischen Korridore, flüsterten Stimmen, eilten Schritte. Diener trugen Dokumente, Kardinäle tauschten verstohlene Blicke, Zeremoniare riefen Ordnungen, die niemand mehr hörte. Der Augenblick war beschlossen, doch noch hielt ihn das Labyrinth des Palastes gefangen, wie ein Geheimnis, das zögerte, sich der Welt zu öffnen.

In einer kleinen Kammer, fast so karg wie die Zelle eines Novizen, kniete der Mann, der nun Papst sein sollte. Kein Jubel drang zu ihm, nur das gedämpfte Murmeln einer Welt, die sein Antlitz erwartete. Vor ihm lagen nicht die Fresken der Sixtina, nicht die Gemälde der Heiligen, sondern Erinnerungen, die hartnäckiger waren als jedes Bild. Er sah sie wieder, die Augen der Armen, der Vergessenen.

Besonders jene eines Kindes, eines Mädchens, das kaum sprechen konnte. In einem Elendsviertel hatte es ihn angesehen – nicht bittend, nicht klagend, sondern durchdringend, als schaue es in ihm etwas, das er selbst nicht zu fassen vermochte. Damals hatte er gedacht: So muss der Herr geschaut haben. Und dieses Bild verließ ihn nicht mehr. Es war stärker als Doktrinen, stärker als die Stimmen der Kurie, stärker selbst als die Glocken, die nun seinen Namen erwarteten.

Namen drängten sich auf – Leo, Gregor, Benedikt –, schwer von Geschichte, wie Steine, die auf ihn gelegt wurden. Aber keiner wollte sich fügen. Schließlich war es Johannes, der blieb: Johannes der Seher, Johannes der schrieb, wo Schweigen leichter gewesen wäre. Johannes, der das Ende sah und doch an die Gemeinde schrieb. Von nun an würde er Johannes der Vierundzwanzigste sein.

Als sich die Türen öffneten, traf ihn das Licht wie ein Schlag. Der Platz war ein Meer von Gesichtern, erhoben, hoffend, fordernd. Seine Augen waren feucht, seine Schritte zögerlich, und als er sprach, war seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern, das die Mikrofone fassen mussten. Doch die Worte drangen, leise wie sie waren: von Demut, von Barmherzigkeit, von der Gnade Gottes, die größer sei als alle Schuld.

Die Menge schwieg. Kein Herrscher stand auf dem Balkon, kein Monarch im weißen Gewand. Es war ein Zeuge, der sprach, ein Mann, der den Blick des Kindes nicht vergessen konnte. Und in diesem Schweigen, das tiefer war als jedes Brausen, begann sein Pontifikat.

Als der Jubel verklungen war, die Glocken verstummt und der Platz sich langsam geleert hatte, kehrte Stille in die Mauern zurück. Fackeln brannten noch in den Korridoren, Schritte hallten von fern, aber der neue Papst trat durch eine Seitentür in jene Gemächer, die nun seine sein sollten. Jahrhunderte alter Putz, schmale Fenster, ein Bett, das schon Monarchen und Märtyrer getragen hatte. Hier begann die Einsamkeit, die jedem Pontifex auferlegt war.

Er legte die Hände auf den Tisch, als wollte er prüfen, ob das Holz den Atem derer noch speichere, die vor ihm hier gesessen hatten. Dann kniete er, so wie er es seit Jahrzehnten getan hatte: nicht mit den Worten der Liturgie, sondern mit der Stille, die tiefer sprach. Er dankte für die Stunde, die ihn überwältigt hatte, und er bat um Klarheit, wo die Last zu groß schien. In den Schatten seines Gemaches, unter dem Kreuz an der Wand, sprach er: „Nicht mein Wille, Herr, sondern Deiner.“

Als er zu Bett ging, war sein Geist unruhig, doch nicht mehr zerrissen. Die Augen des Kindes waren noch da, sie würden bleiben, aber sie waren nun nicht Mahnung, sondern Auftrag. In ihnen sah er keine Last mehr, sondern einen Beginn.

Am Morgen, als das Protokoll ihn weckte, war die Müdigkeit fort. Zeremoniare brachten Listen, Kardinäle drängten zu Ordnungen, Botschafter verlangten Termine. Es war die alte Maschinerie, die in Gang gesetzt wurde, und er wusste, dass er sich ihr nicht entziehen konnte. Doch diesmal empfand er keinen Widerstand. Er hatte gelernt, den Geist zu unterscheiden, dort wo er wirkt und dort, wo Dunkelheit sich verbirgt.

Er erinnerte sich an Nächte in Lagern der Armen, an Straßen voller Hunger, an Länder, in denen selbst die Hoffnung wie eine Ware gehandelt wurde. Er wusste, dass der Geist dort nicht immer wehte, wo man ihn erwartete, und dass Gott sich keinem Befehl beugt. Die Wege des Herrn bleiben unergründlich. Aber gerade das war ihm zur Gewissheit geworden: dass er nicht führen konnte, sondern geführt würde, wenn er sich dem Wirken öffnete.

Als er den ersten Erlass prüfte, tat er es ohne Zögern. Als er das erste Protokoll unterzeichnete, tat er es mit ruhiger Hand. Und als er die Gesichter derer sah, die ihm gegenübertraten, erkannte er, dass seine Unsicherheit von gestern Nacht nur die Schwelle gewesen war. Nun begann das Werk. Nicht im Jubel des Platzes, sondern in den stillen Entscheidungen, die das unsichtbare Gewicht der Kirche trugen.

Die Tage und Stunden der Amtseinführung vergingen in der alten Ordnung. Kardinäle, Prälaten, Kurienbeamte traten nacheinander vor, stellten sich vor, erklärten kurz ihre Ressorts. Der neue Papst hörte aufmerksam zu, nickte, merkte sich Gesichter und Stimmen, als blättere er in einem Register, das seit Jahrhunderten geführt wurde. Jeder wusste, welche Worte erwartet wurden: Loyalität, Dienst, die Versicherung, im Auftrag der Kirche zu handeln.

Dann erschien ein Mann, der von diesem Muster abwich. Er nannte seinen Namen Conti, Monsignore Conti, doch die Funktion blieb unklar. Er sprach von einem „Auftrag im besonderen Dienst“, einer Art Gesandtschaft, die nicht in den Tabellen des Protokolls erschien. Sein Gewand war schlicht, seine Stimme kontrolliert, aber seine Augen ruhten auf dem Papst mit einer Intensität, die schwer zu deuten war. Für einen Augenblick fragte sich Johannes, ob dieser Mann vom Geist getragen sei – oder von etwas anderem.

„Heiliger Vater“, begann er, „es gibt Dinge, die nicht auf den Listen stehen, die Ihnen heute vorgelegt werden. Dinge, die im Verborgenen bleiben, und doch von größter Bedeutung für die Kirche sind. Gerüchte, könnte man sagen. Aber Gerüchte, die wachsen.“

Der Papst schwieg, sein Gesicht blieb unbewegt, doch innerlich horchte er auf.

„Es heißt“, fuhr Conti fort, „es sei ein Text aufgetaucht. Eine Schrift, die sich selbst als Offenbarung gibt. Man spricht von einem Dritten Testament. Es gibt Personen im Vatikan, die im Schatten operieren, um zu verhindern, dass es öffentlich wird. Es gab bereits mysteriöse Todesfälle.“

Johannes der Vierundzwanzigste sah Conti lange an. Er empfand die Worte als befremdlich, fast anmaßend. Kaum hatte er den Stuhl Petri bestiegen, und schon wurden ihm Schatten zugespielt: Verschwörungstheorien, die nach Geheimnissen klangen, aber eher wie Störungen aus der Tiefe.

Schließlich nickte er, dankte mit milder Stimme und entließ den Besucher so freundlich wie bestimmt. Er wollte die Last des Tages nicht mit dunklen Gerüchten beschweren. Die Kirche lebte seit Jahrhunderten mit Visionen, Fälschungen, Spekulationen. Der Dienst an den Menschen, der Geist, der in den Schwachen wehte – dort lag seine Aufgabe.

Und doch blieb, als die Tür sich hinter dem Mann schloss, ein Rest von Unruhe, kaum mehr als ein Schatten, aber hartnäckig wie ein Laut, der nachhallt, auch wenn die Glocken längst verstummt sind.

Stephan

Mainzer Hochschule – sechs Monate zuvor.

Die Vorlesung war zu Ende, und die Stimmen der Studenten hallten noch durch die Gänge der Hochschule in Mainz. Stephan packte seine Unterlagen ein, murmelte ein paar Abschiede, doch sein Blick suchte schon nach Frieda. Sie wartete am Ende des Flures, und wie immer hatte ihr Lächeln etwas, das ihm den Boden unter den Füßen weicher machte, als er wollte.

„Morgen nach der Vorlesung?“ fragte sie, als er zu ihr trat.

„Morgen“, nickte er, „heute arbeite ich im Antiquariat – es wird spät werden.“

Ein kurzer Blick, kein Händedruck, keine Geste, die mehr verraten hätte, als beide zu zeigen wagten. Es war ein stilles Einverständnis, platonisch vielleicht, aber mit all den ungesagten Fragen, die zwischen ihnen hingen.

Draußen schwang er sich auf sein Fahrrad. Die Luft war kühl, die Straßen feucht vom Regen des Morgens. Er trat kräftig in die Pedale, doch sein Kopf war nicht bei den Pflastersteinen, sondern bei Frieda – und bei der Frage, die ihn seit Monaten nicht losließ.

Zölibat. War das noch der Weg? War das nicht eine Forderung aus einer anderen Zeit? Er liebte die Theologie, er spürte, dass ihn der Dienst an Gott zog, aber gleichzeitig war da Frieda. Ihre Augen, ihre Ruhe, ihr stilles Vertrauen – alles in ihr sagte ihm, dass sie beide ein Team sein könnten, ein Leben, ein Zuhause, vielleicht Kinder.

Er bog in eine Straße ein, und im selben Moment donnerte ein Lastwagen an ihm vorbei, so nah, dass der Luftzug ihn fast vom Rad riss. Bremsen quietschten, ein Schrei von der anderen Straßenseite. Für Sekunden war alles nur Lärm und Herzschlag.

Als der LKW weiterrollte, blieb er stehen, keuchend, den Lenker fest umklammert. Sein Herz raste. Noch eben hatte er von Familie, von Nähe geträumt – und jetzt dieser Schlag ins Leben. War es Zufall? War es ein Zeichen? Ein Warnruf? Oder nur die Laune des Verkehrs?

Er schüttelte den Kopf, fuhr weiter, aber die Frage nagte in ihm, als er in die Seitenstraßen lenkte: Ob Gott nicht manchmal lauter sprach, als man hören wollte.

Das Antiquariat lag in einer Seitenstraße nahe dem Dom, halb Buchhandlung, halb Museum. Der Geruch von Papier, Leder und Staub war hier kein Zufall, sondern Programm. Zwischen hohen Regalen hingen vergilbte Karten, Drucke aus längst vergangenen Jahrhunderten und ein Schild über der Kasse: „Bücher sterben nicht – sie warten.“

Stephan stellte sein Fahrrad vor der Tür ab und klopfte, obwohl sie offenstand.

„Ah, Herr Thiele! Pünktlich wie immer.“

Theodor trat aus dem Hinterzimmer, ein Mann um die siebzig, mit einer Brille, die ständig an seiner Nasenspitze zu rutschen schien. Seine Stimme hatte diesen trockenen Ton, in dem Ironie und Müdigkeit miteinander Frieden geschlossen hatten.

„Guten Abend, Herr Meinhardt“, sagte Stephan und legte seine Tasche ab. „Was steht heute an?“

Theodor grinste schief. „Arbeit, mein Junge, Arbeit. Und zwar Arbeit mit Geschichte. Ich habe hinten ein paar Kisten aus dem alten Lager geholt. Kisten, die mein Vater immer ‚den Nazi-Kram‘ genannt hat.“

Stephan zog eine Braue hoch. „Der Nazi-Kram?“

„Ja.“ Theodor wischte sich die Hände an seinem Kittel ab. „Briefe, Aufzeichnungen, Kirchenakten, Propagandadrucke, wer weiß was noch. Mein Vater wollte sie nie anfassen. ‚Scheiß Nazizeug‘, hat er gesagt. Ich hab’s ihm nachgemacht. Aber jetzt wollen die Leute genau so was sehen. Historiker, Sammler, Universitäten – alles, was nach Staub riecht, bringt plötzlich Geld.“

Stephan verzog das Gesicht. „Ich studiere Theologie, Herr Meinhardt. Ich wollte eigentlich eher… na ja, die schönen Sachen katalogisieren. Frühe Bibeldrucke, Sakralliteratur, die Handschriften aus dem 18. Jahrhundert.“

„Die bringt keiner mehr auf den Bildschirm, Stephan.“ Theodor lachte trocken. „Die Leute wollen Dunkelheit, Skandal, Schuldbewältigung. Der ganze Nazi-Kram klickt sich besser. Ich habe jetzt ein Portal, das wissen Sie doch, richtig modern: Digitalisate, Druck-on-Demand, alles läuft. Die Hochschule in Berlin hat gerade hundert Faksimiles bestellt. Das ist unser Brot, auch wenn’s stinkt.“

„Scheußlich“, murmelte Stephan. „Geschäft mit dem Bösen.“

„Geschäft mit der Erinnerung, mein Junge. Und die ist selten hübsch. Wenn Sie Theologie studieren, sollten Sie das wissen.“

Stephan schwieg. Er wusste, dass Theodor recht hatte, und doch fühlte sich die Arbeit an den Kisten an wie ein Verrat an seinem Glauben. Alte Zeitungen, Briefe, Stempel – Spuren einer Schuld, die er nicht berühren wollte.

„Na los,“ sagte Theodor, „die Kisten warten nicht ewig. Vielleicht ist ja auch was Interessantes drin. Manchmal steckt das Wertvollste im Dreck.“

Stephan atmete tief ein, griff nach dem ersten Karton und trug ihn ins Digitalisierzimmer. Er wusste nicht, dass genau dort seine eigentliche Berufung beginnen würde.

Der Raum, den Theodor großspurig „Digitalisierzimmer“ nannte, war eigentlich ein ehemaliger Lagerraum. Zwei Sortiertische, ein älterer Scanner, Lampen mit gelblichem Licht. Überall roch es nach Staub und Papier, nach Geschichte, die zu lange geschwiegen hatte.

Stephan stellte den ersten Karton auf den Tisch, löste das vergilbte Packband und hob den Deckel an. Kein Buch, keine Broschüre, kein Druck. Nur Akten. Dutzende Mappen, gebunden mit Leinenstreifen, beschriftet mit akribischer Hand. Er nahm eine davon heraus, blätterte flüchtig. Formulare, Namen, Stempel, handschriftliche Vermerke in altdeutscher Schrift. Es sah aus wie eine Mischung aus Meldeamt und Tribunal.

Der zweite Karton: dasselbe. Der dritte: noch dichter gepackt. Überall Formulare, Listen, Befehle.

Das ist keine Literatur, dachte er, das sind Leben in Papierform.

Er griff nach einem Bogen, las ein paar Zeilen und legte ihn sofort wieder ab. „Erfassung der Geistlichenbewegung im Rheinland“, stand dort, und weiter unten ein handschriftlicher Zusatz: ‚Fall D.B.‘ – darunter ein Datum: 1944.

Stephan runzelte die Stirn. „Das sieht aus wie Stasi-Akten“, murmelte er. „Nur dreißig Jahre älter.“

Er sah sich im Raum um, als könnte jemand hören, was er dachte. Dann lachte er leise, mehr aus Nervosität als aus Belustigung. Der Staub, das Licht, das Rascheln der Akten – alles bekam plötzlich Gewicht. Hier ging es nicht um Geschäft, sondern um Schicksale.

Woher hatte Theodors Vater das? Von einem Amt, einem Bekannten, einem Räumungsverkauf? Und warum hatte er nie hineingesehen? Vielleicht hatte er geahnt, was sich darin verbarg.

Stephan schob die Gedanken beiseite. Nicht spekulieren, sagte er sich. Sortieren. Er stapelte die Akten, beschriftete die Umschläge, richtete den Scanner ein.

„Das wird dauern“, murmelte er. „Wochen, vielleicht Monate.“

Dann grinste er, halb ernst, halb pragmatisch: „Der Chef wird sich freuen. So viel ‚Nazi-Kram‘ hat er noch nie auf einmal gehabt.“

Doch in ihm wuchs ein anderes Gefühl, leise und schwer. Etwas sagte ihm, dass diese Kisten kein gewöhnlicher Fund waren. Und dass zwischen all den Listen, Stempeln und Formularen etwas lag, das nicht nur digitalisiert, sondern verstanden werden wollte.

Pfarrer Philippus Haan

Das Pfarrhaus war still. Nur der Wind bewegte die alten Fensterrahmen, und irgendwo im Flur tropfte eine Leitung unregelmäßig, als zählte sie die Sekunden der verbleibenden Freiheit. Philippus Haan saß an seinem Schreibtisch, die Lampe brannte gedämpft, der Schatten seiner Hand lag über den vergilbten Blättern. Draußen war es Februar 1941. Die Front rückte näher, auch wenn sie hier, im Westen des Reiches, nur als fernes Grollen existierte.

Seine Frau und die Kinder waren längst fort, in Sicherheit, jenseits der Grenze, bei Verwandten ihrer Familie. Es war das Richtige gewesen. Er hatte sie gehen lassen, damit er bleiben konnte. Ein Hirte verlässt seine Herde nicht, hatte er gesagt, und gemeint war nicht Stolz, sondern Verantwortung.

Er erinnerte sich an seine Einführung ins Amt, fast dreißig Jahre zuvor, im Spätsommer 1913. Damals war die Welt noch geordnet gewesen – scheinbar. Er war jung, idealistisch, von der Universität gekommen, erfüllt von der Hoffnung, das Evangelium könne eine Waffe gegen das Elend der Fabrikstädte sein. Und dann war der Krieg gekommen.

Schon im Studium hatte er die Fratze der Frömmigkeit gesehen: junge Männer, die von „Kaisertreue“ sprachen, als wäre sie eine Tugend des Glaubens. Sie redeten von Disziplin, von Gehorsam, von Pflicht – Worte, die sich wie eine zweite Liturgie in die Seminare schlichen. Viele von ihnen hatte er später in Gemeinden wiedergetroffen: als strenge Pfarrer, die über Schuld und Sünde predigten, als wären sie Richter, nicht Hirten.

Jetzt, fast dreißig Jahre später, sah er dieselben Gesichter wieder – gealtert, aber unverändert in ihrer Haltung. Nur dass sie diesmal nicht dem Kaiser dienten, sondern dem Führer. Einige trugen Uniform unter dem Talar. Andere segneten Fahnen, als wären sie Altartücher.

Haan spürte, wie in ihm die alte Beklemmung zurückkehrte. Dasselbe geistige Gift, nur in neuer Farbe. Und diesmal wusste er, dass Schweigen Verrat war.

Auf dem Tisch lag ein Manuskript, sauber gebunden, mit Bleistiftanmerkungen am Rand. Er hatte jahrelang daran gearbeitet, in Stunden der Müdigkeit, oft nachts, wenn die Welt schlief. Es war kein theologisches Traktat im üblichen Sinn, kein Kommentar zur Bibel, sondern ein Versuch, das zu begreifen, was er in seiner Gemeinde gesehen hatte: wie Menschen, berauscht von Macht und Gehorsam, das Wort Gottes in das Gegenteil verkehrten.

Er nannte es vorerst Die dritte Botschaft, einen Arbeitstitel, den niemand kannte. Es war sein Versuch, den Glauben aus den Händen der Ideologen zu retten, und er wusste, dass ihn das in Gefahr brachte.

Er stand auf, ging zum Fenster und sah hinaus in den verschneiten Pfarrgarten. Die Glocke der Kirche schlug acht. Bald würden sie kommen. Er wusste es – er hatte die Schatten vor der Tür bereits zweimal gehört in den letzten Nächten.

Egal um welchen Preis, dachte er. Wenn ich schweige, bin ich Teil von ihnen. Wenn ich spreche, bin ich verloren. Aber besser verloren als stumm.

Dann setzte er sich wieder, nahm den Füllhalter, schrieb noch ein paar Zeilen und betete leise, dass das, was er begonnen hatte, eines Tages gefunden werden möge.

Die Lampe flackerte leicht, als der Wind an die Fenster schlug. Philippus Haan beugte sich über sein Manuskript. Die Seiten waren dicht beschrieben, mit Nachträgen, Querverweisen, kleinen Korrekturen in der engen Handschrift eines Mannes, der mehr dachte, als er zu Papier bringen konnte.

Seit Jahren arbeitete er daran, und in den letzten Monaten hatte er begonnen zu begreifen, dass sein Werk nicht nur Kommentar, sondern ein Gegenentwurf geworden war. Kein Protest gegen Gott, sondern gegen die Menschen, die ihn für sich reklamierten.

Er war überzeugt, dass der Weg aus der Finsternis – dieser wie jeder – nur über einen neuen Zugang zur Bibel führen konnte. Die Schrift war ihm nie ein abgeschlossenes Buch gewesen, sondern ein lebendiger Organismus, der mit der Geschichte atmete. Wenn die Geschichte sich änderte, musste auch die Schrift fortgeschrieben werden. Alles andere wäre Stillstand, und Stillstand war für ihn eine Form der Gotteslästerung.

Er hatte erkannt, wie sehr die Bibel selbst das Abbild der Geschichte war: eine Sammlung menschlicher Antworten auf göttliche Nähe und göttliches Schweigen. Warum also sollte sie enden? Warum sollte das Wort Gottes in einer Zeit abgeschlossen sein, in der der Mensch täglich neue Formen des Verderbens erfand?

Die Geschichte des Christentums, so dachte er, musste weitergeschrieben werden – mit all ihren Verfehlungen, Irrwegen und Rückkehrversuchen. Nicht um die Offenbarung zu ersetzen, sondern um sie zu vollenden. Nicht ein neues Evangelium, notierte er am Rand, sondern die Rückkehr zum Ursprung: zur Botschaft Jesu selbst.

Er hatte bereits ein umfangreiches Werk geschaffen, das er innerlich Manifest eines erneuerten Glaubens nannte. Es war fast abgeschlossen – bis auf den letzten Teil. Die Offenbarung des Johannes.

Sie ließ ihn nicht schlafen. Nacht für Nacht hatte er die Verse gelesen, kommentiert, verworfen, wieder gelesen. Diese Bilder der Finsternis, der Rache, der Gewalt – sie passten nicht zu der Frohen Botschaft, die er zu retten suchte.

Sollte er sie einfach übergehen? Es wäre leicht, die Offenbarung als späte Vision eines überreizten Eremiten abzutun, als literarische Phantasie. Aber dann wäre seine Arbeit unvollständig, feige gar. Ohne sie fehlte dem Ganzen der Schlussstein.

Und doch: Wenn er sie aufnahm, riskierte er, dass alles, was er geschrieben hatte, als Häresie verurteilt würde.

Er stützte den Kopf in die Hände.

War es das wert?

War sein ganzer Weg, das Durchhalten, die Einsamkeit, die Angst, nur der Weg eines Irrgläubigen?

Draußen bellte ein Hund. Er lauschte, bis das Geräusch verklang. Dann nahm er den Bleistift, schlug die letzte Seite seines Manuskripts auf und schrieb:

„Die Offenbarung muss verstanden werden, nicht gefürchtet. Sie ist kein Ende, sondern der Spiegel derer, die das Ende herbeiführen.“

Er legte den Stift beiseite, atmete tief und wusste, dass er nun einen Weg betreten hatte, von dem es keine Rückkehr geben würde.

Die Verhaftung

Bericht Nr. 47/41 – Staatspolizeileitstelle Frankfurt/Main

Betreff: Sicherstellung und vorläufige Festnahme des evangelischen Pfarrers Philippus Haan, wohnhaft im Pfarrhaus, Kirchgasse 7, Bezirk Edertal.

Datum: 17. Februar 1941.

Durchgeführt von: Kriminalsekretär Heuser, Oberwachtmeister Kluge, in Begleitung zweier Angehöriger des Sicherheitsdienstes.

Sachverhalt:

Auf Grundlage einer Anzeige aus der örtlichen Parteidienststelle wurde festgestellt, dass Pfarrer Haan in mehreren Predigten regimefeindliche Tendenzen erkennen ließ. Ferner bestehen Hinweise auf Kontakte zu sogenannten „kirchlichen Abweichlern“ und Angehörigen einer illegalen Gruppierung in Kassel.

Ablauf der Festnahme:

Die Beamten trafen gegen 06:20 Uhr am Pfarrhaus ein. Kein Widerstand. Der Beschuldigte öffnete selbst die Tür. Verhalten ruhig. Äußerte den Satz: „Ich habe euch erwartet.“

Durchsuchung der Räumlichkeiten um 06:35 Uhr begonnen.

Im Arbeitszimmer wurden sichergestellt:

– diverse Schriftstücke theologischen Inhalts (ca. 200 Seiten, handschriftlich),

– Notizen, Predigtmanuskripte, persönliche Korrespondenz,

– ein ungebundenes Typoskript mit dem Titel „Die dritte Botschaft“, Umfang ca. 400 Seiten.

Der Beschuldigte erklärte auf Nachfrage, es handle sich um eine „theologische Arbeit über den Glauben in dunkler Zeit“.

Die Beamten konnten den Inhalt nicht eindeutig zuordnen; alle Schriftstücke wurden als potentielle Beweismittel sichergestellt.

Weitere Gegenstände von Bedeutung:

– Eine Schreibmaschine (defekt),

– mehrere Bibelausgaben, darunter eine Lutherbibel mit handschriftlichen Randbemerkungen,

– eine Liste von Namen aus dem kirchlichen Umfeld.

Der Beschuldigte wurde um 07:45 Uhr abgeführt. Verhalten ruhig, keine Gegenwehr.

Vermerk:

Beamter Kluge äußerte, der Mann habe beim Verlassen des Hauses kurz angehalten und in Richtung der Kirche gesehen.

Wortlaut seiner letzten Äußerung: „Die Glocke wird noch einmal schlagen.“

Daraufhin wurde ihm mitgeteilt, dass er nicht auf seine „Kumpanen“ hoffen brauche, da diese am selben Tag sämtlich festgenommen würden.

Der Beschuldigte reagierte hierauf nicht, setzte seinen Schritt fort und schwieg.

Vorgang an die Staatspolizeidirektion Kassel zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Der Fund

Stephan saß über den Akten, als die Zeit zu verschwimmen begann. Der Raum war still, nur das Summen des Scanners und das gelegentliche Rascheln von Papier füllten die Stunden. Staub tanzte im Licht der Lampe, und der Geruch alter Akten – trocken, metallisch, fast süßlich – lag in der Luft.

Er hatte schon Dutzende Mappen geöffnet, geprüft, katalogisiert. Doch der Vorgang, den er jetzt in den Händen hielt, war anders. „Fall Haan, Philippus“, stand auf der ersten Seite, handschriftlich ergänzt: Pfarrer, Edertal, 1941.

Stephan überflog den Bericht. Er las die nüchternen Zeilen, die von Verhaftung, Beschlagnahmung und Abtransport sprachen. Dann die Beschreibung des Manuskripts: „Theologisches Typoskript, ca. 400 Seiten, Inhalt nicht staatsfeindlich, aber von religiöser Abweichung geprägt.“

Er blätterte weiter. Da war es – das Manuskript selbst, fein gebunden, sauber beschriftet: Die dritte Botschaft.

Er öffnete es. Die ersten Zeilen las er lautlos, doch nach wenigen Sätzen hielt er inne.

„Das Reich Gottes ist nicht dort, wo Macht sich mit Frömmigkeit schmückt, sondern wo der Mensch die Liebe wagt.“

Stephan spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Er hatte unzählige Texte gelesen, Theologen, Mystiker, Kirchenväter – doch dieser Ton war anders. Kein belehrender, kein dogmatischer, sondern einer, der sprach, als wüsste er um die Jahrtausende zwischen Jesus und der Gegenwart.

Seite um Seite erfasste ihn ein Gefühl, das schwer zu benennen war – als lese er nicht Geschichte, sondern etwas, das ihn selbst meinte. Die Worte schienen zu atmen, sie verbanden die Sätze der Bibel mit den Schreien der Gegenwart.

In einem der Umschläge lagen zusätzliche Blätter: Lieder, Psalmen, Verse, in Bleistift geschrieben, teils verwischt, teils kaum lesbar. Ob sie aus der Haft stammten? Wahrscheinlich. Die Nazis hatten sie einfach mit den Akten abgelegt – theologische Überbleibsel, bedeutungslos für ihre Zwecke.

Dann fand Stephan das Urteil: Todesstrafe wegen „zersetzender Predigten“ und „konspirativer Umtriebe“. Und weiter hinten, unter dem Stempel Vollstreckungsprotokoll, die Dokumentation seiner Hinrichtung – kalt, minutiös, sachlich. „Hinrichtung ordnungsgemäß vollzogen.“

Stephan legte das Papier beiseite. Er konnte den Blick kaum lösen.

Zwischen zwei Aktenordnern entdeckte er ein schmales Bündel, etwa zwanzig Seiten, handschriftlich, schwer zu entziffern. Oben stand: Zur Offenbarung.

Er nahm das Manuskript vorsichtig heraus. Die Schrift war fahrig, ungleichmäßig, offenbar in Eile oder unter Zwang entstanden. Nur Bruchstücke waren lesbar. Worte wie Schlüssel, Tor, Erfüllung, Wiederkehr.

Er richtete sich auf, ging zum Scanner und legte die Seiten nacheinander ein. Dann kopierte er die Dateien auf seinen USB-Stick.

„Das hier gehört nicht in irgendeinen Online-Katalog“, sagte er leise. „Das gehört der Kirche. Und der Wahrheit.“

Schließlich nahm er das Originalbündel, wickelte es in ein Blatt Papier und steckte es in seine Tasche. Als er das Licht löschte und die Tür hinter sich schloss, hatte er das Gefühl, als habe er ein Geheimnis aus dem Schlaf gerissen.