1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

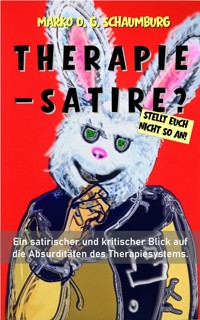

Manchmal stolpert sie aber auch über ihre eigenen Strukturen, über Formulare, Fallpauschalen und die Erwartung, aus verletzten Menschen möglichst schnell wieder funktionierende Einheiten zu machen. Dieses Buch erzählt vom Weg durch die therapeutische Landschaft: mal satirisch, mal ernst, immer schonungslos ehrlich. Es zeigt die Absurditäten des Systems, das Betroffene gleichzeitig stützt und überfordert – und wie leicht aus einem Menschen ein Fall, aus einer Biografie ein Behandlungsplan wird. Helge, die tragikomische Figur, führt mit scharfem Witz durch Sitzungen, Diagnosen und Gruppentherapie-Mantren. Zwischen absurden Dialogen und tiefen Essaypassagen entsteht ein Panorama, das gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken zwingt. Und dann ist da noch der andere Weg: der Moment, in dem Würde nicht zerlegt, sondern gestützt wird – dort, wo Heilung nicht aus einem Formular kommt, sondern aus der Tiefe des Menschseins. Ein Buch für alle, die Therapie erleben, hinterfragen oder verstehen wollen. Ein humorvoller, kritischer und persönlicher Blick auf ein System, das helfen soll – und es manchmal trotz sich selbst auch tut.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Marko O. G. Schaumburg

Therapie - Satire?

Stellt Euch nicht so an!

First published by Marko O. G. Schaumburg, Turmweg 3, 34596 Bad Zwesten, [email protected] 2025

Copyright © 2025 by Marko O. G. Schaumburg

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

First edition

Agent: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

This book was professionally typeset on Reedsy Find out more at

Vorwort des Autors

Auf dem Weg zu meiner PTBS-Diagnose brauchte ich ein Ventil.

Um die innere Anspannung zu regulieren, begann ich, kleine satirische Geschichten zu erfinden. Diese Geschichten haben keinen direkten Bezug zu meiner Person, doch viele Mitpatientinnen und Mitpatienten konnten sich darin wiederfinden, in bestimmten Situationen, in therapeutischen Ratschlägen oder im absurden Alltag zwischen Klinik und Außenwelt.

Aus diesen kleinen Momentaufnahmen entstand die Idee, sie in einem Büchlein zusammenzufassen. Diesem Wunsch komme ich hiermit nach.

Traumafolgestörungen sind keine schöne Sache. Der ständige Überlebensmodus, in dem man lebt, kann zermürbend sein. Jeder neue Tag, oft auch jede Nacht, wird zur Herausforderung. Satire war für mich ein Weg, das Schwere für einen Moment zu entlasten.

Eine deutliche, manchmal auch derbe Sprache gehört dabei zum Stil dieser Aufarbeitung, nicht als Provokation, sondern als Ventil für erfahrenes Leid.

Natürlich birgt eine Therapie-Satire immer Triggerpotential.

Wer selbst betroffen ist, kennt diese Wellen, die einen manchmal unerwartet treffen.

Darum mein ganz persönlicher Rat: Bedarfsmedikation bereitlegen — und dann darf auch gelacht werden.

Dieses Buch will keine Therapie ersetzen. Aber vielleicht hilft es, den oft beschwerlichen Weg durch das System mit einem anderen Blick zu sehen – einem, der das Absurde nicht leugnet, sondern benennt.

Dieses Buch möchte nicht anklagen oder ein Ratgeber sein, sondern den Blick für Widersprüche zu öffnen, die sonst im Verborgenen bleiben.

Einleitung

Das Absurde des Seins

„Das Absurde entsteht aus dem Aufeinandertreffen des menschlichen Rufens und des unvernünftigen Schweigens der Welt.“

Albert Camus[1]

Es ist ein paradoxes Schauspiel: Der moderne Mensch ruft – nach Sinn, nach Halt, nach Heilung –, doch die Welt schweigt. Dieses Schweigen, so Camus, ist der Ursprung der Absurdität oder auch das Irre, was es zu überwinden gilt. In ihm findet der Mensch keinen Gegner, keinen Feind, sondern nur die unerbittliche Leere einer Wirklichkeit, die auf sein existenzielles Fragen keine Antwort gibt.

Und in diesem Vakuum, diesem „Abgrund zwischen Ruf und Schweigen“, entsteht etwas Eigentümliches: eine Welt, in der jeder – psychisch gesund, labil, krank oder einfach nur lebendig – entsteht der individuelle Bedarf einer therapeutischen Behandlung des eigenen Seins. Therapie wird zur Grundbedingung des modernen Daseins, ein „in der Welt sein“ einer immer komplexer werdenden Leistungsgesellschaft. Nicht mehr die Krankheit ruft nach Behandlung, sondern die schiere Existenz selbst verlangt nach einem Behandlungsplan.

Das Leben erscheint wie ein Wartezimmer, die Gesellschaft wie eine Praxisgemeinschaft. Es gibt keinen „gesunden Menschen“ mehr, sondern nur noch Patienten im Vorzimmer des Sinns.

Die Absurdität, die Camus philosophisch beschrieb, hat eine neue Maske aufgesetzt: die des gesellschaftlichen Imperativs: „Stellt euch nicht so an.“

Symbolisch stellt die Hasenmaske auf dem Titelbild das Narrativ sehr anschaulich dar. „Stellt Euch nicht so an,“ ist nur eine Maske. Die Person, welche sich dahinter verbirgt, wird unbeachtet gelassen.

Es ist die paradoxe Botschaft einer Gesellschaft, die gleichzeitig Härte fordert und Sensibilität predigt. Den Ausweg flüstern Diagnosen, Testverfahren und Manuale: „Lass uns darüber reden.“

Das Irre im Zentrum des Normalen

Das „Irre“, wie es im öffentlichen Diskurs gern etikettiert wird, findet nicht an den Rändern der Gesellschaft statt, sondern in ihrem Zentrum – im Alltäglichen, in der sogenannten Normalität: in Familien, in Betrieben, in Institutionen. Die Absurdität dieser Strukturen liegt darin, dass sie sich selbst als gesunde Sphäre definieren, während das Abweichende als Störung markiert wird.

Die Grenzziehung zwischen „gesund“ und „krank“ erfolgt dabei nicht entlang objektiver Realitäten, sondern entlang gesellschaftlicher Ordnungsmuster. Wer mit dem Widerspruch lebt, gilt als angepasst. Wer den Widerspruch benennt, als therapiebedürftig. So wird das Irre nicht verdrängt, sondern institutionell integriert – als Grundrauschen der Normalität, als Teil der Routine.

Die Gesellschaft erklärt sich selbst für gesund und delegiert das Irritierende an Kategorien wie „krankheitsbewährte Störungen“. Doch was, wenn die eigentliche Störung längst nicht mehr außerhalb, sondern innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung zu suchen ist?

Hilfe im Netz der Absurdität

Tatsache ist, es gibt Menschen, die von einer krankheitsbewährten Störung betroffen und auf Hilfe angewiesen sind – Hilfe, die Therapeuten in bester Absicht geben wollen. Genau hier jedoch zeigt sich eine zweite Ebene der Absurdität: das System, das helfen will, ist selbst in ein starres Framing von Abrechnungsstrukturen eingebettet.

Diagnoseschlüssel werden nicht ausschließlich nach Krankheitsrealität vergeben, sondern nach der Logik abrechnungssystemkonformer Regeln. Damit entsteht ein absurder Spannungsbogen zwischen den Helfenden und den Institutionen, die diese Hilfe verwalten. Was als Hilfe gedacht ist, wird in Reglements, Gutachten und Formulare gepresst. Der Mensch verschwindet hinter Codes, Leistungsanträgen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

Die Kostenträger verspüren einen realen Druck, in dem es in erster Linie darum geht, Kosten zu minimieren – nicht zu heilen. In dieser Logik werden Erkrankte nicht selten zu Tätern erklärt: als vermeintliche Simulanten, Kostenverursacher, Privilegienerschleichende. Die Beweislast liegt beim Leidenden, der seine Krankheit legitimieren und vorführen muss, um Hilfe zu erhalten.

Und während die Gesellschaft das Irre längst in ihrer eigenen Normalität integriert hat, wird das Abweichende dort, wo es real existiert, pathologisiert, reguliert und kontrolliert. So kehren wir am Ende zum Ausgangspunkt zurück – zum gesellschaftlichen Imperativ, zur letzten Pointe des Systems:

„Stell dich nicht so an.“