2,49 €

Mehr erfahren.

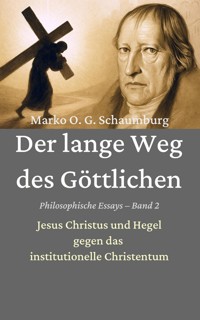

Warum verlassen immer mehr Menschen die Kirche – und halten dennoch an Jesus fest? Warum verlieren die Kirchen ihre Glaubwürdigkeit – und was können wir von Hegel lernen, um Jesu Botschaft neu zu verstehen? Dieses Buch führt den Leser auf eine spannende Reise zwischen Philosophie und Glauben. Es zeigt, wie Jesu Botschaft der Umkehr, Barmherzigkeit und Achtsamkeit in der Geschichte allzu oft von institutionellen Interessen überlagert wurde – und wie Hegels Dialektik helfen kann, die vergessene Wahrheit neu zu entdecken. Ein Buch für kritische Christen, für Suchende und Zweifelnde, für alle, die sich nach einem Glauben sehnen, der nicht in Dogmen erstarrt, sondern in der Tiefe lebendig bleibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Marko O. G. Schaumburg

Der lange Weg des Göttlichen

Jesus Christus und Hegel gegen das institutionelle Christentum

First published by Marko O. G. Schaumburg, Turmweg 3, 34596 Bad Zwesten, [email protected] 2025

Copyright © 2025 by Marko O. G. Schaumburg

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

First edition

Agent: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

This book was professionally typeset on Reedsy Find out more at

Einleitung

Wir leben in einer Zeit, in der die Kirchen ihre Gläubigen in Scharen verlieren, in der Missbrauchsskandale tiefe Wunden geschlagen haben und in den religiösen Institutionen mehr durch politische Einflussnahme als durch Glaubwürdigkeit auffallen. Viele Menschen wenden sich enttäuscht ab, andere suchen nach neuen Wegen, ihren Glauben zu leben.

Studierte Theologen stehen oft in der Verantwortung, den Status quo zu wahren oder bewegen sich in den Feinheiten der Glaubenslehre. Umso wichtiger ist es, dass auch die Stimme der Laien gehört wird – insbesondere dort, wo sie sich in einen konstruktiven Dialog einbringt.

Dieses Buch will weder den Glauben verteufeln noch die Kirche pauschal in Frage stellen. In den Kirchen gibt es viele positive Beispiele, wie Glaube in der Botschaft Jesu und dem Menschen zugewandt gelebt werden kann. Dennoch darf Kritik geübt werden – aber Kritik im Licht zweier Gestalten, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und doch im Kern denselben Anspruch formulieren: Jesus Christus und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Jesus, der Wanderprediger aus Galiläa, der mit seinen Worten die Selbstsicherheit der Frommen erschütterte, der Heilung, Liebe und Umkehr lehrte – und zugleich eine radikale Kritik an Heuchelei und Machtmissbrauch übte.

Hegel, der Philosoph, der das Werden, den Widerspruch und die Freiheit zum Grundgesetz der Geschichte erklärte, der Religion nicht abtat, sondern in einer dialektischen Bewegung neu verstand – und darin eine Kraft sah, die Menschen verwandelt.

In diesem Buch sollen beide Stimmen neu gehört werden: nicht als Heiligenverehrung, nicht als akademisches Lehrstück, sondern als kritischer Dialog. Denn die Krise der Kirchen ist kein Randthema: Sie betrifft die Frage, wie Wahrheit, Freiheit und Gemeinschaft in unserer Gesellschaft gelebt werden können.

Ältere Werke haben die Verbindung zwischen Hegel und dem Christentum untersucht, oft schwer zugänglich und akademisch. Dieses Buch geht einen anderen Weg: Es spricht den kritischen Laien an, es greift aktuelle Beispiele auf – von den Kirchenaustritten bis zur Richterwahl – und zeigt, warum die Kirchen Gefahr laufen, „aus der Geschichte zu fallen“.

Wer sich auf dieses Buch einlässt, soll ermutigt werden: zur Auseinandersetzung, zum Widerspruch, zum Mitdenken. Denn die Botschaft Jesu und die Philosophie Hegels sind nicht Relikte vergangener Jahrhunderte – sie sind ein Schlüssel, unsere Gegenwart zu verstehen.

Das Buch will damit nicht nur blanke Kritik üben, sondern einen anderen Blick wagen. Jesu Botschaft eingeordnet in den Lauf der Geschichte, neu zu verstehen, aber auch die Möglichkeit zu geben, bereits Verstandenes zu festigen.

Häretiker und falsche Propheten – Spiegel und Verzerrung

Die Begriffe „Häretiker“ und „falsche Propheten“ durchziehen die Geschichte des Christentums und stehen sinnbildlich für zwei gegensätzliche Arten, mit Glaubenswahrheiten umzugehen. Während der Ausdruck Häretiker ursprünglich nur eine „Schule“ oder „Wahl“ bezeichnete, wurde er im Laufe der Jahrhunderte zu einem Kampfbegriff, mit dem Abweichler stigmatisiert und verfolgt wurden. Die sogenannten Häretiker waren nicht selten jene, die Missstände benannten und neue Fragen stellten – und damit im Sinne Jesu handelten, der selbst die Erstarrung der Pharisäer kritisierte. Ihre Antithesen hielten der Kirche den Spiegel vor und zwangen sie, sich mit den eigenen Widersprüchen auseinanderzusetzen.

Ganz anders verhält es sich mit den „falschen Propheten“. Schon die Bibel warnt eindringlich vor ihnen. Sie reden „im Namen Gottes“, aber ihre Worte dienen nicht der Wahrheit, sondern der eigenen Macht, der Angstverbreitung oder dem Erhalt von Strukturen. Jesus verweist darauf, dass sie „an ihren Früchten“ erkennbar seien (Mt 7,16). Die falschen Propheten verstellen den Blick auf das Göttliche, indem sie den Widerspruch nicht aufdecken, sondern verschleiern. Sie blockieren den dialektischen Prozess, in dem Wahrheit wachsen und sich entfalten könnte.

Im Licht der Hegelschen Dialektik wird deutlich: Häretiker können die Antithesen hervorbringen, die eine neue Synthese notwendig machen. Ihre Stimmen sind unbequem, aber fruchtbar. Falsche Propheten hingegen ersticken den Diskurs, indem sie das Bestehende sakralisieren oder die Botschaft Jesu für ideologische Zwecke missbrauchen.

Auch die Gegenwart kennt beide Erscheinungen. Noch immer wird kritische Laienstimme vorschnell als „häretisch“ abgetan – gerade dann, wenn sie Missstände im kirchlichen Leben aufdeckt. Gleichzeitig treten falsche Propheten auf, die mit religiöser Sprache Macht sichern, Missbrauch relativieren oder politische Narrative stützen, wie es auch in aktuellen Debatten sichtbar wird.

So wird die Kirche vor eine Prüfung gestellt: Ist sie bereit, die Häretiker als unbequeme, aber notwendige Stimmen in den eigenen Reihen zu hören? Und ist sie entschlossen genug, falsche Propheten klar zu benennen, die den Namen Gottes missbrauchen? Die Antwort auf diese Fragen entscheidet über ihre Glaubwürdigkeit – und darüber, ob sie den Weg Jesu der Umkehr, Barmherzigkeit und Achtsamkeit wiederzufinden vermag.

„Das Wahre ist das Ganze. Aber das Ganze ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist das Absolute in seiner Verwirklichung, das Göttliche, das sich offenbart.“ Phänomenologie des Geistes (1807) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Bildung zwischen Tradition und Hierarchie – Georg Picht und die Kirchen

Georg Picht, der Philosoph und Pädagoge des 20. Jahrhunderts, hat mit seiner berühmten Analyse der „Bildungskatastrophe“ die Gesellschaft herausgefordert, Bildung nicht als abstraktes Ideal, sondern als lebendige Verantwortung gegenüber der Zukunft zu begreifen. Bildung, so Picht, darf nicht erstarren, sie muss befähigen, selbstständig zu denken, Widersprüche wahrzunehmen und zur Wahrheit vorzudringen. Damit steht seine Kritik in engem Bezug zu der Frage, wie Kirchen mit Bildung umgehen – und wie sie ihren Auftrag verstanden haben.

Die jüdische Tradition kennt Bildung nicht nur als ein Instrument weltlicher Emanzipation, sondern als integralen Bestandteil religiösen Lebens. Das Studium der Tora, die Disputation über Auslegungen, die Weitergabe von Wissen an die nächste Generation – all dies macht Bildung zu einem geistlichen Akt, der die Gemeinschaft stärkt und den Glauben lebendig hält. In dieser Praxis entfaltet sich etwas zutiefst Dialektisches: die Bereitschaft, Fragen zu stellen, Thesen und Antithesen nebeneinander zu halten und im Ringen nach Wahrheit einen Weg zu finden.

Die christlichen Kirchen haben diesen Weg vielfach nicht beschritten. Statt Bildung als Prozess der Auseinandersetzung zu verstehen, wurde sie oft hierarchisch organisiert: von oben herab, als fixe Idee, die Gehorsam einfordert, anstatt Mündigkeit zu fördern. Katechismus-Unterricht, Predigten und dogmatische Schulungen zielten darauf ab, Glaubenssätze zu bestätigen, nicht sie zu hinterfragen. Wer Fragen stellte, galt schnell als Störer oder Häretiker. Damit aber wurde Bildung zu einem Machtinstrument, nicht zu einem Weg der Freiheit.

Auch in der Gegenwart zeigen sich diese Muster:

Religionsunterricht an Schulen vermittelt o„richtige Antwort“ – das Glaubensbekenntnis, die Sakramente, die zentralen Feste. Der Raum für Zweifel, kritische Fragen oder persönliche Auseinandersetzung bleibt hingegen schmal. Schüler lernen Inhalte, statt eigene Zugänge zum Glauben zu entwickeln.

Priesterausbildung geschieht vielerorts noch immer im Geist der Einseitigkeit. Die dogmatische Lehre steht im Vordergrund, während psychologische, soziale und philosophische Dimensionen unterrepräsentiert sind. Ein Priester, der nicht gelernt hat, Widersprüche auszuhalten, wird kaum in der Lage sein, sie in seiner Gemeinde fruchtbar zu machen.

Kirchliche Akademien und Erwachsenenbildungseinrichtungen eröffnen zwar Diskussionsräume, doch sind sie oft elitären Milieus vorbehalten. Viele Gläubige erleben den Kirchenalltag hingegen als Ort der Belehrung, nicht der gemeinsamen Suche.

Überträgt man Pichts Kritik auf die Kirchen, so wird sichtbar: Auch sie stehen vor einer Bildungskatastrophe. Nicht, weil es an theologischer Forschung fehlt, sondern weil das dialektische Moment fehlt, das Bildung lebendig macht. Die Kirche bildet oft Gläubige im Sinne von Wiederholung aus, nicht im Sinne von Erkenntnis. Sie vermittelt Antworten, ohne den Raum für die Fragen zu lassen, die der Glaube selbst aufwirft.

Dabei wäre gerade hier ein Ansatzpunkt, um verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen: Eine Kirche, die Bildung nicht hierarchisch kontrolliert, sondern im Geiste Jesu als Raum für Fragen, Zweifel und Dialog versteht, würde dem jüdischen Erbe gerecht, das sie mitträgt – und zugleich Hegels Forderung nach einem dialektischen Bildungsbegriff erfüllen.

Exkurs: Georg Picht (1913–1982)

Georg Picht war deutscher Philosoph, Pädagoge und Theologe. Er gilt als einer der wichtigsten Denker der Nachkriegszeit, der philosophische Reflexion mit politischer Verantwortung verband.

Zentrale Gedanken:

Bildungskrise: Picht prägte 1964 den Begriff „Bildungskatastrophe“. Er warnte davor, dass das deutsche Bildungssystem den Anforderungen der modernen Welt nicht gewachsen sei. Sein Weckruf löste eine breite Reformdiskussion aus.Philosophie der Verantwortung: Picht verstand Philosophie nicht nur als theoretische Reflexion, sondern als Verpflichtung, sich den existenziellen Fragen der Menschheit zu stellen – insbesondere im Angesicht von Atomwaffen, Umweltkrise und globalen Konflikten.Theologie und Politik: Picht war eng mit der evangelischen Kirche verbunden und forderte, dass christlicher Glaube gesellschaftlich wirksam sein müsse. Religion dürfe nicht auf Innerlichkeit reduziert werden, sondern müsse zum Handeln in Verantwortung führen.Hermeneutik und Wahrheit: Wie Heidegger und Gadamer betonte Picht die Bedeutung des Verstehens, aber er verband Hermeneutik mit konkreter Praxis. Wahrheit ist für ihn nicht bloß abstrakt, sondern zeigt sich im Umgang mit den Herausforderungen der Zeit.Dialektik der Moderne: Picht sah die Moderne als Spannungsfeld zwischen technischer Machbarkeit und humaner Verantwortung. Ohne eine geistige Orientierung drohe der Mensch an seiner eigenen Macht zu zerbrechen.Bedeutung:

Georg Picht war ein öffentlicher Intellektueller, der Philosophie in den Dienst der Gesellschaft stellte. Seine Schriften beeinflussten die Bildungs- und Sozialpolitik der Bundesrepublik nachhaltig. Er verband klassische Philosophie mit den Krisenerfahrungen des 20. Jahrhunderts.

Brücke zum Thema dieses Buches:

Picht zeigt, dass Dialektik nicht nur eine Sache historischer Philosophen ist, sondern eine Haltung, die in jeder Epoche neu eingeübt werden muss. Seine Forderung nach „Verantwortung“ knüpft an Jesu Botschaft der Achtsamkeit und Umkehr an und erinnert daran, dass Glauben nicht im Dogma erstarrt, sondern in konkretem Handeln Gestalt gewinnt.

Jesus und die Pharisäer

Wenn in den Evangelien von den „Pharisäern“ die Rede ist, begegnen uns Menschen, die fest in der jüdischen Tradition standen. Sie waren keine Fremden, keine Außenseiter, sondern eine anerkannte religiöse Gruppe, die den Glauben im Alltag ernst nahm. Viele von ihnen wollten den Bund mit Gott bewahren, indem sie das Gesetz – die Tora – genau studierten und nach bestem Wissen anwendeten. In diesem Sinne standen sie für Treue und Gewissenhaftigkeit.

Und doch geraten sie bei Jesus in die Kritik. Seine Worte gegen die Pharisäer sind scharf: „Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler!“ (Mt 23). Er wirft ihnen vor, dass sie die Menschen mit unzähligen Regeln belasten, ohne selbst die Last zu tragen. Er prangert an, dass sie die Ehre bei den Menschen suchen, während sie Gott im Herzen verfehlen.

Besonders deutlich wird seine Haltung im Tempel. Dort stößt Jesus die Tische der Geldwechsler um, treibt die Händler hinaus und ruft: „Mein Haus soll ein Bethaus sein; ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle!“ (Mt 21,13). Nicht der Tempel selbst steht hier in Frage – Jesus war ein gläubiger Jude und hielt die Tora in Ehren –, sondern eine Frömmigkeit, die sich mit Geschäften und Machtinteressen vermischt.

Jesu Kritik war damit kein Angriff auf das Judentum, sondern eine innerjüdische Auseinandersetzung. Er stand selbst in dieser Tradition, er kannte die Schrift, er lebte den Glauben. Doch er legte die Gebote anders aus: nicht als Fessel, sondern als Weg zur Freiheit. „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat“ (Mk 2,27) – dieser Satz zeigt, wie radikal er den Kern des Gesetzes neu deutete.

Pharisäertum ist darum nicht an eine Religion gebunden. Es ist eine Haltung: wenn Menschen die Form wichtiger nehmen als den Inhalt, die Regel über die Barmherzigkeit stellen, das Ansehen über die Wahrheit. In diesem Sinne gibt es auch heute Pharisäer – in Kirchen, in Politik, in Gesellschaft.

Die Frage, die bleibt, lautet: Kann Jesus Christus auch die Pharisäer unserer Zeit zur Umkehr bewegen? Kann seine Botschaft von Freiheit, Barmherzigkeit und Wahrheit Menschen erreichen, die sich hinter Regeln, Macht oder Strukturen verschanzen? Diese Frage führt uns hinein in die Gegenwart – und in die Dialektik, die Hegel so klar beschrieben hat: dass jede Wahrheit durch den Widerspruch hindurchgehen muss, um sich zu bewähren.

Hegel und die Dialektik der Geschichte

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der deutsche Philosoph, war kein einfacher Denker. Seine Sätze wirken oft verschachtelt, sein System gewaltig. Doch im Kern seiner Philosophie steht eine einfache Einsicht: Nichts bleibt so, wie es ist. Geschichte ist Bewegung. Wahrheit bewährt sich nicht im Stillstand, sondern im Durchgang durch den Widerspruch.

Diese Bewegung nennt Hegel Dialektik. In einfacher Form lässt sie sich so erklären: Eine Überzeugung oder Ordnung (These) gerät in Spannung zu ihrem Gegenteil (Antithese). Diese Spannung ist kein Unglück, sondern der Motor der Geschichte. Erst im Ringen mit dem Widerspruch entsteht eine neue, tiefere Wahrheit (Synthese).

Wer sich dieser Bewegung verweigert, verhärtet. Für Hegel gilt: Wer im Widerspruch steckenbleibt, wer an einer Form festhält, die ihren Sinn verloren hat, fällt aus der Geschichte.

Hier lässt sich eine Brücke zu den Pharisäern schlagen. Sie hatten ihre Stärke: die Treue zum Gesetz, den Ernst der religiösen Praxis. Doch sie hielten an dieser Form so fest, dass sie die neue Botschaft Jesu nicht mehr hören konnten. Im Widerspruch verharrend, gerieten sie in eine Sackgasse.

Die Geschichte selbst zog weiter. Nach der Zerstörung des Tempels verschwand das Pharisäertum in seiner damaligen Gestalt. Aus dem Judentum entwickelte sich eine neue Form – das rabbinische Judentum –, das den Glauben ohne Tempel und Opferkult gestaltete. Die Epoche der Pharisäer ging zu Ende.

Für Hegel ist das kein Zufall: Geschichte kennt kein Zurück. Sie ist ein fortwährender Prozess, in dem Formen vergehen und Neues entsteht. Was sich der Bewegung des Geistes verschließt, bleibt zurück – oder zerbricht.

Diese Einsicht bleibt aktuell. Nicht nur für das Judentum der Antike, sondern für jede Institution, jede Kirche, jede Gesellschaft. Wer die Dialektik leugnet, wer den Widerspruch verdrängt, verliert die Kraft, die Zukunft zu gestalten.

Jesu unerwartete Wendung: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“

Die Gegner Jesu suchten nach einer Falle. Sie fragten ihn: „Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, oder nicht?“ (Mt 22,17). Eine scheinbar einfache Frage, doch von höchster Brisanz. Hätte Jesus gesagt: „Ja, zahlt die Steuern“, dann hätten ihn viele als Verräter an seinem Volk gebrandmarkt. Hätte er gesagt: „Nein, zahlt sie nicht“, wäre er als Aufrührer gegen die römische Besatzungsmacht sofort verurteilt worden.

Jesu Antwort überrascht bis heute: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ (Mt 22,21). Mit wenigen Worten entzieht er sich der Falle – und öffnet zugleich eine neue Perspektive. Er anerkennt die Realität der politischen Ordnung, doch er setzt ihr eine Grenze. Was dem Kaiser gehört, soll man geben. Doch was Gott gehört, bleibt unverfügbar.

Diese Antwort ist keine Ausflucht, sondern eine dialektische Wendung. Sie trennt nicht einfach Politik und Religion, sondern sie stellt das Verhältnis klar: Der Staat hat seinen Platz, solange er von den Menschen getragen wird. Aber er ist nicht das Höchste. Über ihm steht die Wahrheit Gottes, die nicht veräußert werden kann.

Hier begegnen wir einer Denkbewegung, die Hegel vertraut wäre. Für ihn gilt: Ein Staatssystem hat Bestand, solange es Ausdruck des Geistes seiner Bürger ist. Es trägt, solange es die Menschen „bei sich“ sein lässt – also ihre Freiheit in einer gemeinsamen Ordnung verwirklicht. Doch kein Staat ist ewig. Wenn die Widersprüche wachsen, wenn das Volk die Ordnung nicht mehr als die ihre erkennt, dann bahnt sich eine neue Gestalt der Geschichte an.

Jesu Antwort ist damit ebenso realistisch wie radikal. Realistisch, weil sie anerkennt, dass man den Kaiser nicht einfach weg reden kann. Radikal, weil sie die Macht des Kaisers relativiert und an eine höhere Instanz bindet. In dieser Dialektik liegt die eigentliche Sprengkraft: Der Staat darf sein, aber er darf nicht alles sein.

Reich Gottes und der vernünftige Staat

Auf die Steuerfrage antwortete Jesus: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ Diese Antwort öffnet eine noch größere Perspektive: die Rede vom Reich Gottes. Jesus verkündete nicht ein Reich der Gewalt, nicht die Absetzung der römischen Herrschaft, sondern eine Ordnung, die tiefer reicht. Sie beginnt in den Herzen der Menschen, sie zeigt sich in Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Liebe. Die Bergpredigt mit ihren Seligpreisungen ist dafür das bekannteste Beispiel.

Das Reich Gottes ist kein Parteiprogramm und kein Gesetzbuch. Es ist die Erfahrung, dass Gottes Wille mitten in der Welt wirksam wird – dort, wo Menschen anders handeln, als es die Logik von Macht und Gegengewalt erwarten lässt.

Auch Hegel sprach vom Staat – aber aus philosophischer Perspektive. Für ihn ist der Staat nicht einfach Herrschaftsapparat oder Zwangsgemeinschaft. Er ist Ausdruck des „sittlichen Geistes“. Freiheit, so Hegel, ist nicht nur eine private Angelegenheit. Sie wird erst wirklich, wenn sie sich in gemeinsamen Gesetzen, Institutionen und Strukturen verwirklicht.

Ein vernünftiger Staat ist für Hegel einer, in dem das Allgemeine und das Individuelle nicht gegeneinanderstehen. Das Recht schützt die Einzelnen, die Institutionen tragen die Gemeinschaft, und das Ganze bleibt in Bewegung. Kein Staat ist ewig – jede Ordnung ist nur so lange vernünftig, wie sie von den Bürgern getragen wird.

Zwischen Jesu Botschaft und Hegels Philosophie gibt es eine überraschende Nähe. Beide relativieren die Macht des Staates. Jesus sagt: Kein Kaiser, kein Reich ist absolut – allein Gott gebührt die letzte Treue. Hegel sagt: Kein Staat ist überzeitlich – er ist nur vernünftig, solange er die Freiheit verwirklicht.

Hier öffnet sich eine gemeinsame Perspektive: Staaten sind notwendig, doch sie dürfen sich nicht absolut setzen. Sie sind Mittel, nicht Ziel. Das Reich Gottes und der vernünftige Staat sind zwei unterschiedliche Sprachen, die in dieselbe Richtung weisen: auf eine Ordnung, die den Menschen nicht unterdrückt, sondern ihn frei sein lässt.