13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Büchner-Verlag

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

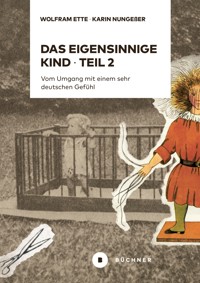

Das Märchen vom eigensinnigen Kind ist kurz und schrecklich, und illustriert mit seltener Brutalität, was mit Kindern geschieht, die ›nicht tun, was ihre Mütter haben wollen‹. Damit ist es – so die beiden Literaturwissenschaftler_innen Wolfram Ette und Karin Nungeßer – ein sehr deutsches Märchen. Ausgehend vom Grimm'schen Text erkunden sie, was Eigensinn ist und welche Konsequenzen seine Unterdrückung hat. Dabei geht es auch um die Frage historischer Kontinuitäten und transgenerationaler Weitergaben. Welche Spuren zeitigen der Nationalsozialismus und die Erziehungsratgeber von Johanna Haarer bis heute? Hat die Neue Rechte etwas mit unterdrücktem Eigensinn zu tun? Welche Fantasien treiben sie an? Welche Rolle spielt die Angst in der Attraktionskraft dieser und anderer sozialer Bewegungen und welche Rolle der Mangel? Lassen sich die destruktiven gesellschaftlichen Dynamiken des zugeschriebenen und unterdrückten, des ausgemerzten und verdrängten, des entstellten, ignorierten, parodierten, ungelebten, nicht totzukriegenden Eigensinns durchbrechen – und wenn ja, wie?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 180

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

WOLFRAM ETTE · KARIN NUNGEßER

DAS EIGENSINNIGE KIND

Vom Umgang mit einem sehr deutschen Gefühl

Ein gesellschaftspolitischer Essay · Teil 2

ISBN (Print) 978-3-96317-331-8

ISBN (ePDF) 978-3-96317-886-3

ISBN (ePUB) 978-3-96317-888-7

Copyright © 2023 Büchner-Verlag eG, Marburg

Bildnachweis Cover: Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter, 1845 und Johanna Haarer: Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, Berlin 1942, Abb. 58; Autorenfoto W. Ette | © Uwe Mühlberg; Autorinnenfoto K. Nungeßer | privat

Bildnachweise Innenteil: S. 60–62 | Heinrich Hoffmann: Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder. Für Kinder von 3–6 Jahren. Frankfurt a. M. [mutmaßlich 1861] (Digitalisat Sammlung Universitätsbibliothek Frankfurt, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/sdd/content/thumbview/10115970).

Satz und Umschlaggestaltung: DeinSatz Marburg | tn

Druck und Bindung: Schaltungsdienst Lange OHg, Berlin

Printed in Germany

Die verwendeten Druckmaterialien sind zertifiziert als FSC-Mix.

Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

www.buechner-verlag.de

Inhalt

Vorbemerkung

1Das Grimm’sche Märchen

Der Zirkel

Die Hand

Wer töten kann

Das Kippbild

Über Lebende und Tote

Präsozial

Es ist nur zu deinem Besten

Nichts ist, wie es sein soll

Ungerührt

Am Grab

Eigensinn

Das Kind

Was fehlt

Postsozial

Die Form ist die Botschaft

2Unterdrückung und Eigensinn

Vom Dagegen zur Selbstoptimierung

Herrschaft und Knechtschaft / Requiem

Sich ins Verhältnis setzen

3Variationen des Eigensinns

4Von Anfang und Ende

Chor der Schwangeren

Es ginge auch anders

Von der Erbsünde

Gottgleich

Autonomie

Todesangst und Todeslust

5Schwarze Pädagogik

Über Erziehung

Von der Gewalt, die das Scheitern gebiert

Die Haarer ist schuld

6Lebensläufe

Selbstbefragung

Krieg und Eigensinn

Der Vater

Die Hand II

Das Geheimnis

Über Ironie

Pflegeleicht

Dialektik der Zwangsjacke

Altersstarrsinn

Die Höhle

Aufmerksamkeitsdefizit I

An den Zitzen der Wirklichkeit

7Zukunft des Eigensinns

Schuldangst

Aufmerksamkeitsdefizit II

Identität und Geborgenheit

Erziehung zum Eigensinn

Eine Welt voller Feindseligkeiten

Unendliches Begehren

Über Trennung und Verbindung

Herrschaft und Knechtschaft II

Zum Ende

Anmerkungen

Für Helmut Ette (1935–2023).Er war ein Eigensinniger im guten Sinne,ein kluger Menschenfreund.

Das eigensinnige Kind

Es war einmal ein Kind eigensinnig, und that nicht was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helfen, und in kurzem lag es auf dem Todtenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber thaten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da mußte die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Ruthe aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das gethan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.

Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm. Zweiter Band. Fünfte, stark vermehrte und verbesserte Ausgabe, Göttingen 1843, München 1993, 184.

Vorbemerkung

»Das eigensinnige Kind« ist das kürzeste Märchen in der Sammlung der Brüder Grimm. Während der Arbeit am ersten Band stellte sich mir manchmal die Frage, ob man diese wenigen Zeilen durch ein ganzes Buch überlasten würde. Es hat aber seit seiner Veröffentlichung eine Resonanz gefunden, die das Gegenteil beweist. Im Frühjahr 2020 schickte ich den Text an Karin Nungeßer. Ihre Antwort machte mir klar, wie viel ungesagt und ungedeutet geblieben war, wie viele Implikationen noch zu entwickeln, wie viele Extrapolationen auszuführen waren. Das Buch über das eigensinnige Kind war zu kurz, es konnte nichts weiter als ein Anfang, ein erster Band sein.

Wolfram Ette [we]

Zwei sind mehr als eine*r. Aber es waren mehr als zwei beteiligt an diesem Unternehmen, das am Ende ein Effekt vieler sich kreuzender Stimmen ist. Wir möchten den Teilnehmer*innen zweier Seminare in Leipzig und Mülheim für die intensiven Diskussionen über Texte und Sache des eigensinnigen Kindes danken. Für ihre Zugewandtheit und ihre kluge Kritik zu meinen Lebensläufe-Texten und zum Haarer-Teil gilt mein herzlichster Dank Karin Lubetzki, ebenso Sabina Jentzsch, Oliver Oll und Corinna Hoffmann für ihre vielfältige Unterstützung beim Dranbleiben. Christiane Frohmann hat noch kurz vor Toresschluss wichtige Erkenntnisse beigesteuert. Ohne Andreas Probosch, seine Weisheit und Liebe, gäbe es dieses Buch nicht.

Karin Nungeßer [kn]

Kapitel 1

Das Grimm’sche Märchen

Der Zirkel

Es war einmal ein Kind eigensinnig, und that nicht, was seine Mutter haben wollte. Das ist alles, was wir über den Eigensinn aus diesem Märchen erfahren. Er ist ein Nichttun, ein Trotz. Egal was die Mutter haben will, das Kind will es nicht. Sein Eigensinn ist die nackte, beziehungslose Negation.

Oder? Erfahren wir aus dem Märchen vielleicht doch etwas über den Eigensinn? Ich meine ja, und zwar ebendann, wenn man der Maxime folgt, dass der Tod in diesem Märchen eine Metapher ist, dass hier nicht wirklich gestorben wird, sondern die Ruhe unter der Erde das Gesetz eines Lebens beschreibt, das selbst nicht lebt. Wenn wir uns an diese Maxime halten, sind wir berechtigt, die Erzählung zu entchronologisieren. Das heißt, wir müssen uns nicht an die Reihenfolge, in der erzählt wird, halten. Wir können Positionen vertauschen oder überhaupt alles als gleichzeitig betrachten. Und wir können das Resultat – das Begrabensein unter der Erde – nicht nur als Resultat, sondern auch als seine eigene Voraussetzung begreifen. Wir umfassen die Erzählung, biegen sie zu einem Kreis, lassen Anfang und Ende ineinander übergehen. Und daraus ergibt sich: Der Eigensinn des Kindes ist sein schierer Lebenswille. Es will nicht begraben sein, es will nicht, dass über sein Leben Erde hingedeckt werde.

Umgekehrt ist das, was seine Mutter haben will, sein Tod. Von Anfang an. Es gibt keine Eskalationsdynamik, derzufolge der elterliche Todeswunsch erst durch den abstrakten Starrsinn des Kindes, das alles verneint, wachgerufen wird. Es ist genau andersherum. Der Todeswunsch liegt dem Verhältnis von Anfang an zugrunde; der Trotz, von dem am Anfang die Rede ist, ist schon der Arm, der sich aus dem Grab erhebt: kein Nichtwollen, sondern die Geste, die sich dem Licht, der Mutter, der »Welt« entgegenstreckt. [we]

Die Hand

Im ersten Band der Texte zum eigensinnigen Kind deutete ich die aus dem Grab aufsteigende, sich herauswühlende, hochschnellende Hand als Geste des Protestes, als – ohnmächtigen, rasenden, verzweifelten – Versuch der Selbstbehauptung und der Gegenwehr, bis zum hochgereckten, in einer Waffe aushärtenden Arm eines innerlich abgestorbenen Faschisten.1 Das Nächstliegende fiel mir nicht auf. Es ist die Hand des Kindes, das in der Wiege liegt, im Bettchen oder auf dem Boden. Es streckt seinen Arm aus auf der Suche nach Nähe, nach Mutter-Vater. Es will heranholen, wohin das Ärmchen zeigt, und es will dorthin, wohin das Ärmchen zeigt. Es ist die Geste, durch die das Kind Beziehung herstellt zu denen, die es umgeben. – Das wird zum störrischen Eigensinn verzerrt. Weil dem Wunsch nach Beziehung, der in einer bestehenden Beziehung artikuliert wird, vonseiten der Mutter nicht entsprochen werden kann, erscheint das Kind als eines, das nicht tat, was seine Mutter wollte. Das muss dem Kind ausgetrieben, das muss niedergehalten, das muss am Ende niedergeknüppelt werden. [we]

Wer töten kann

Da ließ der liebe Gott es krank werden – so heißt es in der ersten Ausgabe des Märchens von 1815. In den späteren Auflagen lesen wir: »Darum«. Koinzidenz oder Kausalität? Die Überarbeitung stellt fest: Das eigensinnige Kind wird für seinen Eigensinn bestraft. Der liebe Gott wäre also ein Agent des mütterlichen Wunsches, dass das Kind nicht so eigensinnig sein solle, dass es im Grunde nicht sein solle – ein Wunsch, den sie sich nicht bewusst macht und der deswegen delegiert wird? Braucht es Gottvater eigentlich nicht? Ist die Erkrankung des eigensinnigen Kindes das logische Resultat der Bedrohung, die allein von seiner Mutter ausgeht? Markiert sie den Punkt, an dem die Gewalt gegen das Kind in die Gewalt des Kindes gegen sich selbst umschlägt?

Wie immer man das »Da« oder das »Darum« versteht und die Krankheit motiviert, klar wird am Ende des Märchens: wer töten kann. Da mag Gott in seinem Himmel und in den Herzen der Menschen wohnen; er bringt es nur bis zu Krankenlager und Totenbettchen. Nur die Mutter hat Macht über Leben und Tod. Nur sie, die Leben gibt, kann es nehmen. [we]

Das Kippbild

Über Jahre hinweg war die Konstellation von Mutter und Kind in diesem Märchen für mich ganz klar. Das Kind ist unschuldig, fürchterlich wird ihm mitgespielt. Die Mutter dagegen ist böse. Aus welchen Gründen auch immer. Sie gönnt dem Kind kein eigenes Leben. Sein eigenes Leben geht auf in dem, was sie haben will.

Man darf diese Perspektive nicht aus dem Blick verlieren. Eine Mutter, die Täterin ist, oder zu einer wird, ist die Substanz dieses Märchens. Trotzdem zeichnet sich, schwach und deutlich, in einer verblassenden Asymmetrie eine zweite Lesart ab, die auszuführen wichtig erscheint, um ein vollständigeres Bild der Erfahrung zu gewinnen, die sich in diesem Text konzentriert.2

Also: Ist die Mutter auch nur ein »Opfer der Verhältnisse«? Ein Indiz deutet innerhalb dieses Märchentextes darauf hin: der Umstand nämlich, dass sie zwischen dem Anfang und dem Schluss des Prozesses aus dem Text verschwindet. Dazwischen klafft ein Leerraum. Wir erfahren nichts darüber, wie sie auf die Krankheit, mit der der liebe Gott das Kind straft, reagiert. Ja, sie scheint nicht einmal bei der Bestattung und den wiederholten Versuchen, das Kind in die Erde zu betten, dabei gewesen zu sein. Erst dann, als all das fehlschlägt und sich herausstellt, dass die anderen Dorfbewohner, die Gemeinde – all diejenigen, mit denen sich das anonyme »sie« füllen lässt – es nicht schaffen, das Kind unter die Erde zu bringen, musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Ruthe auf das Ärmchen schlagen.

Man kann das so deuten, dass es die pure Kälte ausdrückt, von der das Verhältnis zwischen Mutter und Kind beherrscht ist. Die Mutter zieht sich von Beginn an zurück und lässt die anderen für sich handeln: den lieben Gott als quasi-väterliche Autorität, dann die »Stützen der Gesellschaft«. Sie alle agieren in ihrem Auftrag. In der Gesellschaft und in den Werten, auf die sie sich gründet, wird der Wille der Mutter, das eigensinnige Kind los zu sein, externalisiert. Und am Ende, da das alles nichts genutzt hat, muss sie selbst doch noch einmal tätig werden und ihr eigenes eigensinniges Kind zum Verschwinden bringen.

Man kann die Perspektive jedoch auch umdrehen. Dann externalisiert eine Gesellschaft, die nichts Abweichendes, keinen eigenen Sinn duldet, sich in der Mutter. Dann handelt diese als Agentin all derjenigen, die ihr Kind tot sehen wollen. Dann schildert das Märchen keinen Zirkel, in dem das Ende in den Anfang greift und der Text seine eigene Voraussetzung hervortreten lässt. Dann ist es Schauplatz einer tödlichen Eskalation:

Am Anfang ist die Situation noch halbwegs normal. Was immer die Mutter vom Kind haben will, es muss nicht unbillig sein, was sie da verlangt. Und auch der eigensinnige Trotz des Kindes bewegt sich durchaus noch innerhalb einer pädagogischen Szenerie, in der Deeskalation möglich wäre und die beiden sich aufeinander einpendeln könnten. Da kannst du essen, du eigensinniges Kind: Damit kommt die Mutter des Erzählers im »Grünen Heinrich« von Gottfried Keller ihrem Kind entgegen und verhindert in der Konstruktion des Romans die Katastrophe, die dann in der Geschichte vom »Meretlein« auserzählt wird.3 Der Eingriff des lieben Gottes, der Angriff aufs Soma des Kindes: Er könnte auch von außen kommen. Hat er die Mutter vielleicht stumm in sich selbst zurückgetrieben, fassungslos darüber, dass etwas geschah, das sie sich in schwachen Momenten vielleicht wünschte, wovon sie aber keinesfalls wollte, dass es wirklich geschähe?

Vielleicht ist die Stummheit der Mutter, ihr Verschwinden aus dem Märchen nicht Ausdruck von Kälte und Bosheit, sondern Ausdruck des Schocks, unter den Krankheit und Tod des Kindes sie setzten. Dann aber bekäme der letzte Satz des Märchens, in dem sie wieder auftritt, einen ganz anderen Sinn. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen – das »musste« ist vielleicht gar kein Zynismus, der sich höhnisch über unsere Anteilnahme am Schicksal des Kindes hinwegsetzt, sondern Ausdruck des gesellschaftlichen Zwanges, der das Verhalten der Mutter dirigiert. Sie will gar nicht zum Grabe gehen. Vielleicht ist ihr das pflanzenhaft aus dem Grabe wachsende Ärmchen, das ein Erinnerungszeichen sein kann (vergleichbar dem Birnbaum, der bei Fontane aus dem Grabe des Herrn von Ribbeck wächst) ein Trost. Vielleicht ist ihr, wie der Mutter in »Pet Sematary« von Stephen King, ein Gespenst des Kindes noch lieber als ein totes Kind. In diesem Gram »musste« sie tun, was »sie«, die anderen, die Gemeinde, die »Gesellschaft« von ihr verlangten, die nicht ertragen konnten, dass jemand, der tot und begraben zu sein hatte, ebendies nicht sein wollte und aus dem Grab heraus ins Leben zurückkehrte. Die Mutter verkörpert die gesellschaftliche Unterdrückung, so wie umgekehrt, meiner ersten Lektüre folgend, die gesellschaftliche Unterdrückung die mütterliche verkörpert.

Keine dieser Lektüren ist, für sich genommen, wahr. Wahr ist die Kippbewegung, in der eine in die andere umschlägt. Wahr ist das Dazwischen, das Darüber, das jegliche einsträhnige Fixierung einer Ursache für die Unterdrückung des Eigensinns verhindert. Wahr ist, mit einem weniger modischen Wort, die Dialektik zwischen Gesellschaft und Familie, die keinen Ursprung behauptet, der nicht im Wechselverhältnis dieser Pole bestünde. [we]

Über Lebende und Tote

In einem kleinen Detail ähnelt das Märchen vom eigensinnigen Kind einer klassischen Gespenstergeschichte. Da schickt sich jemand an, sein Grab zu verlassen und als Gespenst unter den Lebenden zu wandeln. Umgekehrt bedeutet das: Der- oder diejenige ist nicht richtig gestorben. Das Band zwischen ihm*ihr und den Überlebenden ist nicht zerrissen; es besteht fort und holt die Toten aus dem Grab heraus wieder zurück ins Leben – ins zweite, scheinhafte Leben der Untoten, die uns halluzinativ umgeistern.

In dem Text »Trauer und Melancholie« gibt Freud eine Erklärung für dieses Phänomen. Was die Toten aus der Erde zieht, sodass sie die Lebenden heimsuchen, seien Schuldgefühle. Im Unterschied zur normalen Trauer, die sich irgendwann, durch die von Freud erstmals so genannte Trauerarbeit von ihnen befreien könne, verharre die Melancholie im Schuldverhältnis gegenüber den Toten und gebäre daraus die untoten Ungeheuer. Die Geister beruhten aber, so Freud weiter, auf Projektion. Es sind zuletzt die eigenen, unterdrückten Aggressionen den Toten gegenüber, die als aggressive Bedrohung der Toten den Lebenden gegenüber erscheinen.

Von Schuldgefühl ist in unserem Märchen freilich nicht die Rede. Wir müssen es annehmen. Und es ist auch nur verstümmelt. Das Kind erscheint nicht als Ganzes, mehr als das Ärmchen kommt nicht heraus aus dem Grabe. Und noch dieser Anflug muss unterdrückt und gewaltsam niedergeschlagen werden. Die Mutter, die mit der Rute aufs Ärmchen schlägt, drängt mit aller ihr zur Verfügung stehenden Macht ihr eigenes Schuldgefühl zurück.

Wahrscheinlich ist die Gefahr, von den eigenen Schuldgefühlen überwältigt zu werden, nirgends so groß wie beim Tod des eigenen Kindes. Und gerade dann, wenn das Verhältnis problematisch war und von aggressiven Momenten durchsetzt gewesen ist, ist die Gefahr am allergrößten.

Gilt dies auch für die vormoderne Situation, in der die identifikatorische Bindung an die Kinder (durch ihre Zahl, die hohe Kindersterblichkeit und die Berufung auf den lieben Gott, der gibt und nimmt und auf den man im Zweifelsfall alles schieben konnte) schwächer war? Dass die Mutter auf alles schlagen muss, was aus dem Grab des Kindes in der Erinnerung hochdrängt, ist ein Indiz dafür. Der Tod des Kindes, die Schuldgefühle, die es wieder und wieder aus dem Grab zerren, sie sind offenbar auch unter anderen historischen und kulturellen Bedingungen bedrohlich.

So muss die Mutter ihr eigenes Schuldgefühl und mit ihm die letzten Lebensäußerungen des Kindes in ihrer Erinnerung beseitigen. Im Rahmen des Märchens muss sie so handeln. Zu warten, bis irgendwann das ganze Kind wieder herauskommt, ist offenbar keine Option.

Sind weniger gewaltsame Formen der Trauerarbeit denkbar? Könnte vielleicht ein Grabstein gesetzt oder ein Bäumchen gepflanzt werden, in denen die aufragende Hand sich verlängert, zugleich festgehalten und gebändigt wird? [we]

Präsozial

Es gibt in diesem Märchen keine Differenz zwischen Familie und Gesellschaft. Sie stehen füreinander ein. Ihrer Substanz und funktionalen Ausrichtung nach sind sie ununterscheidbar. So fehlt etwa die funktionale Ausdifferenzierung, auf der Hegel seine Antigone-Interpretation aufgebaut hat: Im Leben gehört der Mensch-Mann dem Staat, im Tod der Familie; im Staat stellt sich das gesellschaftliche Verhältnis, in der Familie das Naturverhältnis des Menschen dar; der Staat nehme den Menschen hinsichtlich seiner Bedeutung und Funktion für das Allgemeine, die Familie als einzigartiges und unverwechselbares Individuum. All das und ähnliche Unterscheidungen, durch die eine Gesellschaft als in sich gegliederter Organismus besteht, werden in unserem Märchen nicht erwähnt. Sein sozialer Raum ist primitiv und homogen. Es gibt nur »die da oben« (die Mutter, der liebe Gott, die anderen Mitglieder der Gesellschaft) und das eigensinnige Wesen da unten, das zum Verschwinden gebracht wird. Deswegen ist die Analyse des »Kippbildes«, also des perspektivischen Hin- und Herkippens zwischen Mutter und Gesellschaft, auch wieder müßig. Sie geht von einer Differenz aus, die dem Namen, nicht aber der Sache nach besteht.

Aber es ist beschönigend, diesen Zustand präsozial zu nennen. Denn die regressive Aufhebung der Differenz zwischen privat und öffentlich, Familie und Staat gehört zur Agenda linker und rechter Wahnvorstellungen im 20. Jahrhundert. Gesellschaft total, eine vom Größten bis zum Kleinsten durchlaufende Homologie, dieselbe gleichsam kristalline Struktur, Traum des nationalen ebenso wie der verschiedenen Spielarten des internationalen Sozialismus: Man begegnet dem auch in diesem Märchen, nur im Kleinen und vom Pol der Familie aus. Gleichzeitig ist die Familie so ausgedünnt und auf das Drama einer einzigen, destruktiven Zweierbeziehung reduziert, dass man ebenso gut sagen kann: Was hier gezeigt wird, ist Beziehung überhaupt, Beziehung in einer erkrankten Welt, der alle Freundlichkeit und Nähe abhandengekommen ist. Von diesem Nullpunkt aus ist der Weg in die Erziehungsratgeber des Dritten Reichs, der DDR und auch – für einige Jahrzehnte – der BRD nicht weit. »Präsozial« kann auch bedeuten: »deutsch«. [we]

Es ist nur zu deinem Besten

Wenn man am Ende dieses kurzen Märchens angekommen ist, ist man vom Trommelfeuer des Unheils, das Satz für Satz aufeinanderfolgt, derart erschöpft, dass man die zynische Pointe, mit der es aufhört, fast schon ergeben abnickt: die Behauptung nämlich, am Ende nach der erfolgreichen Niederschlagung seines Eigensinns habe es – das Kind – endlich Ruhe unter der Erde. Es ist aber nötig, das auszuformulieren. Es wird so getan, als sei der Eigensinn etwas, wodurch sich das Kind selbst Schaden zufüge. Der Arm, der aus dem Grab herausreicht, sei »selbstschädigendes Verhalten«. Deswegen tue man gut daran, dem Einhalt zu gebieten, um das Kind vor künftigem Schaden zu bewahren. Kindliche Tyrannen, so heißt es in vielen Erziehungsratgebern, hätten es später schwer im Leben. Man tue gut daran, zu handeln, ehe es zu spät sei. Am Ende schütze man sie nur vor sich selbst. Für einen Klaps zur rechten Zeit werde das Kind später dankbar sein. Nach dieser Logik ist der Schluss unseres Märchens gebaut. Nein, die Mutter tut es nicht gern, aber sie »muss« sich zum Wohle des Kindes selbst überwinden, zum Grabe gehen und im Interesse des Kindes mit der Ruthe aufs Ärmchen schlagen. Dann werde das Kind künftig in Ruhe leben können (unter der Erde zwar, aber immerhin), eine tot-lebendige Stütze der Gesellschaft, am Ende nicht mehr unterscheidbar von der Mutter und den anderen Namenlosen, die es geboren und begruben. [we]

Nichts ist, wie es sein soll

In diesem Märchen ist alles einfach und nichts ist gut. Ein Kind stirbt an seinem Eigensinn, so behauptet es die Erzählung. Es widersetzt sich der mütterlichen Autorität, der liebe Gott lässt es zur Strafe krank werden, ärztliche Hilfe kann nicht retten, wo die mütterlich-göttliche Ordnung bedroht wäre, das Kind wird beerdigt. So weit, so übersichtlich.

Doch dann geschieht das Unerhörte: Aus seinem Grab reckt sich ein Ärmchen, und für einen kurzen, glücklichen Moment haben wir die Hoffnung, dass es nun doch noch gut ausgehen könnte. Wie es die Mitmenschlichkeit gebietet, werden die anonymen Totengräber nun alles daransetzen, das Kind aus der Erde und ins Leben zurückzuholen, wo es – so viel Märchen muss sein – künftig seinem Eigensinn entsagen und stattdessen geläutert und tugendhaft seiner Mutter ein gehorsames Kind und dem lieben Gott ein Wohlgefallen sein wird. Oder es wird sich, in der progressiven Variante der 1970er-Jahre, alles aufklären: Die Mutter wird entdecken, dass das Kind in Wahrheit nicht eigensinnig ist, nie eigensinnig war, jedenfalls nicht auf schlechte Weise, sondern originell, hartnäckig, begabt – was auch immer, jedenfalls unendlich liebenswert. Sie wird ihren Fehler unter Tränen eingestehen, das Kind liebevoll in die Arme schließen, und beide werden glücklich leben bis an ihr Ende. Die natürliche Ordnung ist wiederhergestellt, Gnade und Humanität sind wieder in ihr Recht gesetzt.

Doch hier kommt es anders. Das Märchen schert sich nicht um die »natürliche Ordnung«, nicht um Gnade und Humanität. Das lebendig begrabene Kind wird nicht ausgegraben und gerettet; die, die es begraben, schütten im Gegenteil nun noch mehr Erde auf das Kind. Was Peripetie hätte sein können, ist nicht mehr als ein retardierendes Moment. Die Mutter kommt und schlägt mit der Rute darauf. Das Ärmchen zieht sich hinein, dann ist jede menschliche Regung besiegt, das Problem gelöst, das Kind tot. Endlich Ruhe.