Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

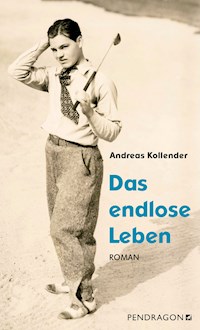

"Gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod kein Problem für uns ist." Mit elf Jahren erlebt Theo Mannlicher, wie sein Vater sich umbringt. Er beschließt daraufhin, den Tod nicht mehr zu akzeptieren und streicht das Wort aus seinem Wortschatz. Später wandert Theo mit seiner Mutter und seinem Onkel nach Amerika aus. Im Ersten Weltkrieg meldet er sich freiwillig an die Front. Er wird verwundet und landet in Mailand in einem Lazarett. Dort ereilt ihn ein ungewöhnlicher Auftrag … Andreas Kollender beschreibt die faszinierende Lebensgeschichte des Schriftstellers Theo Mannlicher. Er wurde 1899 in Hamburg geboren und durchlebte das gesamte 20. Jahrhundert. In der Nacht vor seinem 100. Geburtstag verschwindet er spurlos auf Bali. Hat Mannlicher, dieser große Freund des Lebens, den Tod überlistet?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 448

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Kollender · Das endlose Leben

Andreas Kollender

DasendloseLeben

PENDRAGON

Für Lily und Ben

Inhalt

Prolog

I

1. Kapitel:

Der Tod des Vaters

2. Kapitel:

Sie fuhren nach Amerika

3. Kapitel:

Onkel Owen, China-Mann

4. Kapitel:

Eros und Tod

5. Kapitel:

Rollstuhl und Titanic

6. Kapitel:

Vorbereitungen

7. Kapitel:

Schokolade und Krieg

8. Kapitel:

Das Schlauchwesen

II

9. Kapitel:

Der geschriebene Tod

10. Kapitel:

Nichts bleibt

11. Kapitel:

Madeira

12. Kapitel:

Siebentausend Meter

13. Kapitel:

Der Todfreund

III

14. Kapitel:

Charlotte

15. Kapitel:

Hemingway und Hitler

16. Kapitel:

Der neue Mannlicher

17. Kapitel:

Todesdiener

18. Kapitel:

Lebenswille

19. Kapitel:

Das Leben, Gegenprogramm

20. Kapitel:

Gott meiner Bücher

Nachwort

Prolog

‚Die Palme lebt noch‘, schrieb Theo Mannlicher. ‚Auch wenn sie aussieht, als müsse sie bald kippen, als sei sie verfault oder vertrocknet – sie lebt.‘

Er legte den Bleistift auf den Bambustisch und blickte über den Garten vor dem Bungalow hinaus auf die Bucht. Das Meer trieb eine weiße, rauschende Linie vor sich her, eroberte Sand, zog sich zurück, ließ den Sand geputzt glänzen und eroberte wieder. Der Sandstreifen ging über in eine Wiese, von der sich dicht bewaldete Dschungelfelsen auftürmten. In der Mitte des Strandes stieß eine steile, etwa zehn Meter hohe Landzunge ins Meer. Auf ihrem Rücken bog sich die Palme. Ihre Wurzeln griffen teils in die Luft, fingerten um Felsen und bohrten sich nur an der dem Meer zugewandten Seite in den Boden. Die Blätter der Palme waren dünn und braungefleckt. Theo Mannlicher beobachtete die Palme, seit er vor einigen Tagen in der Bungalowsiedlung im Norden Balis angekommen war. Die Palme wehrte sich. Wenn es stark windete, hielt sie sich kaum noch, und wenn eine Bö sie packte, bog sie sich weit um, und ihr Wipfel griff nach dem Boden. Sie richtete sich immer wieder auf.

Mannlicher setzte sich den chinesischen Strohhut auf, nahm den Gehstock und spazierte zum Strand. Die Spitze des Gehstocks hatte er durch einen Stapel Bierdeckel gestoßen und die Deckel oben und unten mit einer Kordel justiert, sodass der Stock nicht in den Sand sinken konnte. Die Morgensonne war heiß. Das junge Paar aus dem Nachbarbungalow saß im Sand und winkte ihm. Er verneigte sich, ging weiter und umrundete die Felsen am Fuß der Landzunge. Wasser umspülte seine Waden, und er sah hinauf zu der Palme. Von hier aus war nur ihr Wipfel zu sehen, der im Wind pendelte. Ein Blatt löste sich und segelte ins Landesinnere. Mannlicher ging weiter bis zu den Fischerbooten, die schräg auf ihren Auslegern ruhten. Er setzte sich und lehnte den Rücken an das hellblaue Boot. Aus der Umhängetasche nahm er eine Kokosnuss, schlug sie mit dem Messer auf und trank aus der Frucht. Er verschränkte die Beine, legte die Hände im Schoß ineinander und blieb eine halbe Stunde bewegungslos sitzen und atmete tief und regelmäßig. Seit den namenlosen Ereignissen in China vor über 50 Jahren konnte er stundenlang so sitzen.

Kritiker hatten behauptet, Mannlichers Verhältnis zum Tod sei durch einen Zufall bestimmt worden, dadurch, dass er weder von einer Kugel noch von einem Bombensplitter getroffen worden war an jenem Tag nahe Kwei Lin. Es sei eines Intellektuellen jedoch unwürdig, aus einem Zufall Schlüsse zu ziehen, vor allem, wenn diese Schlüsse so weit gingen, wie Mannlicher sie getrieben hatte. Er glaubte nicht an das Schicksal, er glaubte daran, dass Zufall, Wille und Natur die Welt bewegten. Sein ganz persönlicher und bestimmender Zufall war der Tag gewesen, an dem er auf der Wegkreuzung in der Mitte des Dong Dorfes erstarrt war. Ein Zu-Fall, zufällig nicht gefallen, sondern unversehrt. Dem Zufall haftete stets etwas Oberflächliches an. Aber war das wichtig? Jedes Menschenleben war ein Zufall, der Zufall eines Spermiums und einer Eizelle zu einem ganz bestimmten, zufälligen Tag zwischen zwei ganz bestimmten, zufälligen Menschen. Nein, dachte Mannlicher, dass der Auslöser zur zweiten Hälfte seines Lebens ein Zufall gewesen war, tat der Tragweite der Ereignisse keinen Abbruch.

Mannlicher kehrte zum Strand der Bungalowsiedlung zurück. Die junge Frau kam aus dem Meer, neigte den Kopf und bohrte mit dem kleinen Finger in den Ohren. Mannlicher erinnerte sich, wie Charlotte hier aus dem Wasser gekommen war, wie unter ihrem Gesicht ein Hals wuchs, Schultern, Brüste, und dass er dann stets alle Schreibarbeit hatte sinken lassen, um sie anzusehen. Sie hatten geplant, noch einmal hierher nach Kalibukbuk zu reisen. Aber Theo Mannlicher hatte sie alle überlebt: seine Frau Mary und seine Frau Charlotte, seine Schwester Silvia und seine Freunde William und Bob und alle Bekannten. Sogar eines seiner Kinder, seinen Sohn Paul, hatte er überlebt. Vor über zehn Jahren hatte Charlotte gesagt, sie müsse ihn jetzt verlassen und er sein Versprechen einlösen, so nah bei ihr zu sein, dass sie es gar nicht kommen fühle. „Wirst du jemals zu mir kommen?“

Er hatte mit Zeige- und Mittelfinger ihr Schlüsselbein gestreichelt und kaum merklich den Kopf geschüttelt.

Er setzte sich in den Schatten der Bungalowterrasse. Auf dem Tisch und am Boden stapelten sich Tagebücher, Fotoalben und Skizzenblöcke. Als Papierbeschwerer benutzte Mannlicher Muscheln, Steine, vertrocknete sandgefüllte Krebse und einen kleinen Bleiklumpen, den er seit seiner Kindheit bei sich trug.

Der alte Chinese kam mit einem Tablett und stellte es auf die Balustrade. Tee, Gebäck, Obst und eine Flasche Bintang-Bier. Der alte Chinese führte die Bungalowsiedlung, und seit der Ankunft Mannlichers hatte er sich persönlich um dessen Wohlergehen gekümmert. Kein Angestellter betrat Mannlichers Bungalow, der Alte brachte ihm das Frühstück, bezog das Bett, wechselte die Blumen und schimpfte mit dem Gecko, wenn der von der Zimmerdecke auf Theos Bett gemacht hatte. Er reinigte Dusche und Toilette, die hinter dem Häuschen unter freiem Himmel installiert waren. Mannlicher begann seine Tage damit, sich unter die Dusche zu stellen und die Morgensonne durch den Wasserstrahl hindurch auf seine Haut scheinen zu lassen. Genauso würde er in drei Tagen seinen 100. Geburtstag beginnen, Hitze und Wasser und ein Lächeln zur Sonne hinauf.

Mannlicher fragte den Alten nicht nach den Gründen für seine Fürsorglichkeit. Er fühlte sich dem Alten seelenverwandt und dachte, dass es dem genauso erging und er sich deshalb persönlich um ihn kümmerte.

„Was ist das alles, Theo?“ Der Chinese wies auf die Papierstöße.

„99 Jahre Theo Mannlicher.“

„So alt werdet ihr Europäer selten.“ Der Alte goss Tee ein. Sie tranken und sahen sich an.

„Wofür all die Bücher?“

„Ihr weisen Chinesen“, sagte Theo. „Vielleicht befriedigt es dich, dass mein Aufenthalt in China der Wendepunkt meines Lebens war.“

Der Alte ähnelte jenem Narren von Kwei Lin, wie die Dorfbewohner ihn genannt hatten. Der Alte hatte ein ebenso kleines Gesicht. Der Narr allerdings hatte viele Mienen aufsetzen können, der Alte hier war immerzu ruhig und freundlich.

„Wie lange steht die Palme schon so?“

„Die auf dem Felsen? Sie stand schon so, als ich vor 20 Jahren hier eintraf. „

Mannlicher sah dem Alten hinterher, wie er über die Pfade zwischen den Bungalows ging, mal hinter Farnen und Sträuchern verschwand, mal über Gräser strich oder mit weitem Schritt über eine Heuschrecke oder einen Käfer hinwegstieg.

Mannlicher schnitt die Paketschnur auf, die das älteste Fotoalbum zusammenhielt. Das erste Bild war am Tag der Beerdigung seines Vaters aufgenommen worden. Mannlicher sah seine Mutter an, seine Schwester Silvia, Tante Agnes und Großmutter in ihrem Ohrensessel. Er sah sich selbst: Ein schmaler, langer, blonder Junge, der die Brauen zusammenzog und der einzige war, der nicht in die Kamera schaute. Sie saßen auf einer schrägen Ebene, Onkel Paul, betrunken, musste die Kamera trotz des Dreibeins schräg gehalten haben. Mit weißer Farbe stand „Sommer 1910“ auf dem Foto. Wenn Mannlicher zurückdachte, dann fing sein Leben mit dem Tod des Vaters an. Alles, was davor war, blieb verschwommen und bruchstückhaft, Ballspiele, hölzerne Schiffchen, Angeln, Kirschblüte im Alten Land, Mutter mit einem Arm voll Blumen und vollgekritzelten Servietten. Und dann war da statt der morgendlichen Wärme im Bett der Eltern alles rot und nass.

I

„Gewöhne dich auch an den Gedanken, dass der Tod kein Problem für uns ist. (…) solange wir leben, ist er noch nicht da, wenn er aber gekommen ist, sind wir nicht mehr da.“

Epikur

1

Der Tod des Vaters

„Dein Großvater hat sich umgebracht, Theo. Das kommt bei Geisteswissenschaftlern häufig vor. Und jetzt hat sich dein Vater umgebracht. Wie sind deine Pläne?“, fragte Onkel Paul. Theo saß auf seinem Schoß. Er war elf Jahre alt und zu schlaksig, um noch bequem auf dem Schoß des Onkels sitzen zu können, aber es war ihm gleich, und die Wärme der Lehne aus Oberkörper und Armen beruhigte ihn.

„Sei nicht so zynisch mit dem Kind, Paul“, sagte Tante Agnes leise. „Der Junge hat viel mitgemacht. Er versteht das nicht.“

„Er soll Selbstmörder nicht verstehen“, sagte Onkel Paul. Er wippte mit den Füßen, sodass Theo auf seinem Schoß hopste. Onkel Paul schloss die Arme um Theo, und Theo hörte das Herz des Onkels und war in den Armen und der Wärme. Sie saßen im Wohnzimmer, Onkel Paul und Tante Agnes, Mutter, Theos Schwester Silvia, Kollegen des Toten, Freunde der Familie, Großmutter in einer Ecke des Ohrensessels. Auf dem Tisch standen Kaffeekannen, Porzellanschalen mit Gebäck und vorgewärmte Teller mit Gemüsetörtchen. Im Lichtschein vor den vier Fenstern schwebten Rauchteilchen, die aus den Mündern der Zigarrenraucher quollen. Die Wanduhr tickte über das Gemurmel der Anwesenden hinweg ihren Takt in den Raum. Onkel Paul sah zur Uhr hinauf. Unten von der Straße hörte man eine Straßenbahn rattern.

„Wir müssen bald los“, sagte Onkel Paul, „den alten Heinrich unter die Erde bringen.“

„Himmel, Paul“, sagte Tante Agnes, „wie redest du über die Beerdigung deines Bruders? Denk an die Kinder. Und denk an Elsa.“

Theo sah, wie Onkel Paul die Lippen unter dem Schnurrbart verzog, als habe er eine bittere Medizin schlucken müssen. Es war das erste Mal, dass Theo den Onkel böse sah.

„Ich hasse diese ganze Scheiße“, sagte Onkel Paul, und Theo roch seinen bitteren Atem.

„Herrgott, ich weiß es, Paul, aber wir sind hier nicht allein. Reiß dich zusammen. Und hör mit der Sauferei auf.“

„Was hasst du, Onkel?“

„Den Tod.“

Onkel Paul zog den Glaspfropfen aus einer Karaffe und goss eine braune Flüssigkeit in seine Kaffeetasse. Er trank mit großen Schlucken, und Theo sah seinen Adamsapfel auf und ab springen.

„Weißt du übrigens, wie dein Großvater sich umgebracht hat? Er hat sich den Bauch aufgeschnitten. Mit einem Küchenmesser. Das ist eine eher seltene Art, sich umzubringen. Außer bei Japanern.“

„Japaner bringen sich nicht mit Küchenmessern um“, sagte Tante Agnes. „Paul, denk an den Jungen.“

„Der Junge ist Theo Mannlicher. Sein Vater mag ja ein Ass als Mediziner gewesen sein, der Junge soll ein Ass als Mensch werden.“

Theo sah zu seiner Mutter auf der anderen Seite der Tafel hinüber. Sie hatte den Kopf gesenkt, die Stirn auf ihre Hand gestützt, und aus ihrer Frisur strähnte es dick und schwarz. Ihre Schultern zuckten, und Tränen tropften von ihrem Kinn auf die polierte Tischplatte. Jeder Tropfen fiel in die Lache, die sein Vorgänger gemacht hatte, hüpfte einmal auf und vergrößerte den silbernen See. Wenn sie für einige Sekunden aufsah, kritzelte sie mit einem Bleistift auf die Serviette neben ihrem Kuchenteller. Theo hatte seine Mutter nie weinen sehen. Wenn er jetzt in ihre Augen blickte, war es, als sehe er durch ein Aquarium. Silvia hockte neben ihr am Boden, umarmte die Beine der Mutter und weinte. Theo schmiegte sich an Onkel Pauls Brustmuskeln. Er spürte Pauls Hand auf seinem Haar und hörte ihn murmeln: „Der ganze Scheiß.“

Als sie zum Ohlsdorfer Friedhof fuhren, sah Theo aus dem Horch auf die breiten Straßen und die Häuserfronten hinter den Bäumen und Vorgärten, und die Kanäle, die in der Sonne lagen, waren golden, und die, die im Schatten lagen, waren grün oder grau. Manchmal streckte Theo den Kopf aus dem Fenster, um die Sonne zu sehen. Die Wärme im Gesicht tröstete ihn und ließ ihn für kurze Zeit vergessen, wie nass und rot er im Bett neben Vater aufgewacht war. Er hatte sich den Pyjama vom Leib gerissen und gegen die Wand geschleudert. Der Stoff blieb einen Moment lang haften, bevor er hinabrutschte, die Textiltapete verschmierte und sich als nasses Bündel auf den Dielen ausbreitete.

Auf den Hügeln des Waldfriedhofs standen Bäume und Sträucher windstill in voller Pracht, aber Theo sah auf Wiesen und Wegen auch erste welke Blätter liegen. Grabmale versteckten sich hinter Eichen und Buchen, lagen unter weiten Ästen oder im Dunkel des dichten Schattens von Rhododendren.

„Friedhof, Theo, Friedhof “, sagte Onkel Paul im Vorbeigehen. „Als ob der Tod etwas mit Frieden zu tun hätte.“ Tante Agnes zog Paul am Ärmel weiter, und Paul schlitzte die Augen, ballte eine Faust und lächelte Theo an.

Theo ging allein. Die Mutter hatte nach ihm gerufen, aber er fürchtete sich vor ihr. Immer wieder zerschnitten Schreie ihr Gesicht, es waren Laute mit tiefen Ms und Rs, keine erkennbaren Wörter, Rufe von außerhalb der Sprache, und jedes Mal zuckte Theo zusammen. Er hatte beide Hände in den Hosentaschen und sah in die Bäume, und ein alter Mann sagte ihm, das mit den Händen in den Taschen gehöre sich nicht und außerdem solle seine Mutter sich zusammenreißen. Theo streckte ihm die Zunge raus. Ihm war schlecht, und er wollte alles ausspeien, das Blut und die Tränen und die Gesichter der Trauergäste.

In der Kapelle hielt der Pfarrer eine Rede. Auf Onkel Pauls Geheiß hin legte Theo sich die Hände vor die Ohren. Er sah, dass Onkel Paul den Pfarrer angrinste und ein Wort mit den Lippen formte. Die Augen des Pfarrers wurden kleiner und der Mund schmaler. Tränen liefen Theo über die Wangen, und so fest Onkel Pauls Hand auch seine Schulter drückte, es war Onkel Pauls Hand und nicht die des Vaters.

Auf dem Weg zur Grabstätte starrte Theo den Sarg an. Schwarzes Edelholz, eigentlich viel zu teuer für den Tod, hatte Onkel Paul gesagt. Theo versuchte sich vorzustellen, dass sein Vater auf dem Rücken darin lag. Der Vater war ein großer Mann gewesen und Theo befürchtete, dass er sich Kopf und Füße an den Enden des Sarges stieß und vielleicht gekrümmt liegen musste, um es halbwegs bequem zu haben. Er fragte sich, warum jetzt nicht genug sei mit dieser Quälerei. Konnte sein Papa jetzt nicht aufstehen und aus dem Sarg klettern und endlich alles wieder gut sein?

Neben einem rechteckigen, bitter riechenden Loch auf einem kleinen Hügel war ein Erdhaufen, in dem ein Schippchen steckte. Der Sarg wurde neben dem Loch abgestellt, und der Pfarrer sagte wieder etwas. Mutter weinte laut, sie atmete stoßweise, und ihr Körper wurde so stark geschüttelt, dass sich Strähnen aus dem Dutt lösten. Theo hielt sich die Ohren zu. Er sah seine Mutter an, die verzweifelt gegen etwas anschrie. Sie wurde von Tante Agnes und einem Freund des Vaters gestützt, an ihren Beinen lehnte Silvia. Viele Frauen weinten, die meisten Männer guckten, als trügen sie Pistolen unter der Achseln, einige schüttelten den Kopf, einer spuckte aus, und das weißliche Geschoss verfehlte knapp eine Wade in schwarzer Strumpfhose. Theos Herz raste. Er ballte die Fäuste in den Taschen, er hielt die Luft an, hielt sie an, bis ihm die Ohren dröhnten, und dann war ihm, als sei er gar nicht da, Augen zu, Mund auf, als sei er weg in dimensionsloser Schwärze, und dann öffnete er die Augen und schrie. Er schrie, riss sich von Onkel Paul los und trat gegen den Sarg, trat immer wieder, bis der Pfarrer ihn wegriss. Theo begann nach dem Pfarrer zu treten und zu schlagen. Seine Finger wurden feucht, als er ein Auge traf. Der Pfarrer stöhnte, warf den Kopf zurück und schlug die Hände vor das Auge.

Die Beerdigung endete in einem Tumult. Irgendwer gab Theo eine Ohrfeige, die Mutter schrie und ohrfeigte ihrerseits mit voller Wucht den Mann, der Theo geschlagen hatte. Onkel Paul, die Fäuste geballt, machte Schattenboxen, schlug imaginäre Gegner nieder und rief: „Erstklassig. So geht’s, was, Agnes?“

„Das darfst du nicht tun, Theo“, sagte der Pfarrer. Theo beobachtete, wie sich Krümel von Streuselkuchen auf den Lippen des Mannes bewegten. Einer speichelweich auf der Oberlippe und drei auf der fleischigen Unterlippe. Sie waren wieder in der Wohnung, das Hausmädchen hatte Kaffee gekocht, die Dielen knarrten, und der Mann in Schwarz hatte auf die Mutter eingeredet und Silvia die Hand auf den Kopf gelegt. Theos Vater stand rot mit verschränkten Armen in der Ecke bei der Stehlampe und lächelte.

„Ich verstehe, wie traurig du bist“, sagte der Pfarrer. Er tupfte sich das Auge mit einem Taschentuch ab.

„Das alles hier macht dich ganz verwirrt. Aber du darfst deinem Vater nicht böse sein. Er hat etwas sehr Schlimmes getan. Er hat sich aufgegeben. Wir alle müssen jetzt inständig für ihn beten, damit Gott ihm verzeiht und er in den Himmel kommt. Ich verüble dir nicht, dass du versucht hast, mich zu hauen, kleiner Mann.“

Theo starrte erst seine Schuhe an und dann in die Augen des Pfarrers.

„Wir müssen alle sterben, Theo“, sagte der Pfarrer und lehnte sich zurück. Er öffnete die Hände, lächelte und atmete tief durch die Nase. „Erst der Tod gibt unserem Dasein auf dieser Welt einen Sinn. Der Tod ist der einzige wirkliche Sinnstifter. Du könntest dir den Sonnenschein auch nicht vorstellen, wenn du die Nacht nicht kenntest, nicht wahr?“

„Doch“, sagte Theo.

„Kleiner Mann, kleiner Mann“, sagte der Pfarrer und wollte Theos Haar zerzausen. Theo zog den Kopf zurück. Onkel Paul setzte sich neben ihn. Er hatte ein bauchiges Glas mit einer braunen Flüssigkeit in der Hand und blickte undeutlich, als könne er keinen Gegenstand mehr klar fixieren, seine Hand nicht, die Tassen und Gläser und Theos Gesicht nicht.

„Auf Seelenfang, Herr Pfarrer?“

Der Mann in Schwarz zog die Brauen zusammen. „Verschonen Sie den Jungen mit Ihrer heidnischen Einstellung, Herr Mannlicher.“

„Verschonen Sie ihn. Im-po-ten-ter Kleingeist.“

Theo sah die Augen des Pfarrers erst weit und dann zu Schlitzen werden. Das rechte Auge tränte jetzt. Onkel Paul hingegen grinste und füllte das Glas auf.

„Was ist im-po-tent, Onkel?“

Der Mann in Schwarz ging hinüber zu Mutter. Vater ging hinter Mutter vorbei und streifte ihren Rücken mit der Hand. Onkel Paul kratzte sich die Bartstoppeln und sah Theo an. Er schielte und wackelte mit dem Glas.

„Das liegt daran“, sagte er.

„Im-po-tent?“

„Nein, Junge, das Schielen. Alkohol ist eine gute Sache, weißt du? Wenn die Deutschen mehr trinken würden, wären sie nicht so verliebt in Tragödien. Wenn du älter bist, gehen wir mal einen saufen. Du wirst mir schon ein Früchtchen werden.“

Er beugte sich zu Theo und flüsterte: „Ganz im Vertrauen: Ich fand deinen Auftritt heute großartig.“

Theo setzte sich auf Onkel Pauls Schoß. Silvia saß auf Großmutters Schoß im Ohrensessel, und Großmutter stöhnte und ein Speichelfaden verband ihre Unterlippe mit der Strickjacke.

Onkel Paul drückte den nach Schnaps riechenden Mund dicht an Theos Ohr, die Lippen machten das Ohrläppchen feucht. „Niemals sterben, Theo. Niemals, niemals, niemals.“ Theo wollte sich über das Ohr wischen, aber Onkel Paul schob seine Hand beiseite und sprach weiter, und das Ohr wurde immer feuchter.

„Der Tod ist ein Haufen Mist. Der Unterschied zwischen deinem Vater und mir war, dass er den Tod achtete. Er war Mediziner, um den Tod zu erforschen und um Leiden zu mildern. Ich bin Mediziner, um den Tod zu töten. Verstehst du, Theo? Um den Tod zu töten.“

Der Onkel schloss Theo fest in die Arme und fuhr fort in seiner Beschwörung.

„Niemals, Theo, niemals. Es gibt keinen Grund zu sterben. Nimm diese Position an, und du wirst gewinnen. Viele Leute werden dich für verrückt halten, aber das macht nichts. Die meisten außergewöhnlichen Leute werden für verrückt gehalten. Das Leben ist das Beste, Theo, das Allerbeste. Es gibt nichts, was das Leben überragen könnte. Präg dir das ein mein kleiner Freund. Präg dir das gut ein. Niemals, niemals, niemals.“

Der Mund entfernte sich, Theo rieb sich mit dem Hemdsärmel über das Ohr und sah dem Onkel ins Gesicht. Es war ein fleischiges Gesicht mit hartem Schnurrbart. Die wässrigen Augen waren in Falten gebettet.

„Wir beide haben bisher zu wenig Zeit miteinander verbracht“, sagte Onkel Paul. „Du bist ein prima Kerl, Theo, das wollte ich dir schon immer gesagt haben.“

Tante Agnes setzte sich zu Theo und Onkel Paul.

„Auf Pfaffenjagd, Paul?“

„’türlich.“

„Gut“, sagte sie und küsste ihrem Gatten die Wange.

„Willst du dem Jungen erklären, was impotent bedeutet?“, fragte Onkel Paul.

„Wieso ich? Wir Frauen haben damit schließlich keine Probleme. Wie kommt ihr darauf?“

Onkel Paul wies mit dem Kinn auf den Pfarrer.

„Der hat euch erzählt, dass er impotent ist?“ Paul lachte. Er verschüttete sein Getränk auf Theos Beine und goss nach. Der Kerl, sagte er, habe jedenfalls seine geistige Impotenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Theo ging ins Schlafzimmer seiner Eltern. Das Bett war mit einer blauen Tagesdecke und Zierkissen belegt. Alles Rote war fort. Vater stand auf und verließ den Raum. Wenn Theo jetzt morgens in das Bett krabbeln würde, wäre nur noch Mutters Wärme da, die andere Seite würde kühl bleiben. Seine Eltern hatten nie protestiert, dass er trotz seines Alters in den frühen Morgenstunden noch so oft zu ihnen ins Bett krabbelte. Er roch auf Vaters Seite an der Decke. Frisch gewaschen. Das Bett war zu groß für Mutter allein. Theo legte sich auf Vaters Seite und sah an die Zimmerdecke, wo Stuck um die Halterung des Leuchters rankte. Die zugezogenen blauen Vorhänge machten das Zimmer winterlich.

Er rollte sich zusammen und weinte, als er an das Leben mit Vater dachte. Sie hatten am Alsterlauf geangelt, sie hatten sich jeden Sonntag die Schiffe im Hamburger Hafen angesehen, und Vater hatte von der Größe der Welt erzählt, in der der Einzelne so winzig und unwichtig sei. Eines seiner Lieblingsthemen in den letzten Monaten war die Choleraepidemie von 1892 gewesen, bei der 8000 Menschen in weniger als zehn Wochen gestorben waren.

„Das hättest du sehen müssen, Theo“, hatte er gesagt, kurz nachgedacht und den Kopf geschüttelt. „Unsinn, Junge, natürlich hättest du das nicht sehen sollen. Aber die Röntgenabteilung, die ich in St. Georg gegründet habe, die musst du dir angucken. Wir durchleuchten menschliche Körper. Manchmal, Theo, können wir den Tod sehen, bevor er da ist.“

„Sagt ihr das den Leuten?“

„Dabei kommt es auf die Leute an. Manchen sagen wir es, anderen nicht.“

„Wie sieht der Tod aus?“

„Oh, Theo, das ist schwer zu beschreiben. Als erstes würde ich sagen, dass er klein ist. Der Tod ist sehr klein.“

An den Wochenenden hatte der Vater gekocht, und Theo hatte ihm dabei geholfen. Wenn es Fleisch gab, sagte Vater, wer das essen wolle, der müsse auch töten können. Und dann sah er das Messer an, schien eine Zeit angestrengt nachzudenken, lächelte zu Theo hinunter und schnitt in die Fasern.

Theo spürte, wie sich die Matratze bewegte. Silvia setzte sich aufs Bett.

„Vater kommt in den Himmel, wenn wir alle beten“, sagte sie. Sie reichte Theo ein Taschentuch. Theo stand auf, zog die Vorhänge zurück und sah aus dem Fenster. Der Himmel war blau und wolkenlos. Die Häuser auf der anderen Straßenseite strahlten in der Sonne. Viele Fenster standen offen. Aus einem schaute eine junge Frau, sie redete mit einem Mann auf den Straßenbahnschienen und griff sich jedes Mal an die Nase, wenn sie lachte.

„Der Tod ist ganz wichtig, Thee“, sagte Silvia.

„Ohne den Tod wäre Mama aber nicht so furchtbar traurig“, sagte Theo. „Und Papa wäre hier.“

Er ging ins Esszimmer zurück. Großmutter sagte: „Kaffee, Schnaps“, und Onkel Paul taumelte auf sie zu. „Schnaps, Schnaps“, sagte Großmutter. Freunde und Bekannte waren fort, auch der Pfarrer. Mutter hatte ihr Haar gelöst und redete mit Tante Agnes. Es schien ihr besser zu gehen, sie weinte nicht, und ihr Gesicht war wieder schmaler. Sie musste im Bad gewesen sein und sich frisch gemacht haben. Sie hatte einen Bleistift hinterm Ohr. Theo legte ihr die Arme um den Hals.

„Mama, warum?“

„Ich weiß es nicht, Theochen.“ So hatte sie ihn schon lange nicht mehr genannt. „Dein Papa muss sehr unglücklich gewesen sein. Aber er hat nie darüber geredet. Das war sein Fehler. Er wollte uns seinen Kummer ersparen. Dabei hätten wir ihm gerne zugehört, was, mein Junge?“

„Mama, was ist im …“

„Lass mal, Theo“, unterbrach Tante Agnes und zupfte Theo am Arm. „Lass mal.“

Bevor er sich getötet hatte, hatte Theos Vater alles für die Auswanderung vorbereitet. Mutter und Onkel Paul staunten über den Papphefter mit den unterzeichneten Formularen der Auswandererbehörde und der Hamburg-Amerika-Linie. In dem Hefter befanden sich Fotos von Schiffen, die von den Landungsbrücken in St. Pauli ablegten, ebenso ein Zeitungsartikel über die unsäglichen hygienischen Zustände in den Auswandererbaracken in Veddel und ein Artikel von Theos Vater, der abstritt, dass die Choleraepidemie von den Auswandererbaracken ausgegangen sei. Onkel Paul zeigte Theo ein Plakat der HAPAG, auf dem ein Ozeandampfer vor der Kulisse Manhattans mit spitzem Bug auf den Betrachter zufuhr. ‚Mein Feld ist die Welt‘ stand als Motto der HAPAG darunter. „Mein Feld ist die Welt“, sprach Theo nach, und Onkel Paul gab ihm einen zeitlupenartigen Kinnhaken.

„Er hat das wirklich ernst gemeint“, sagte er. Er trank Bier aus Vaters Humpen, rauchte eine von Vaters Zigarren und zwinkerte Theo hin und wieder zu.

„Amerika, Theo. Dein Vater hat immer behauptet, dass für uns Sozialisten hier in Deutschland kein Platz sei. Von den Erfolgen der 48er-Revolution sei nichts geblieben. Wir Deutsche seien Herdenvieh. Außerdem wettete dein Vater darauf, dass es innerhalb der nächsten Jahre zum Krieg kommt.“

Was Krieg war, wusste Theo. Freunde von ihm spielten mit Bleisoldaten, die in Reih und Glied aufgestellt wurden – mit Trommlern, Fahnenträgern und säbelschwingenden Offizieren vornweg, und am Ende des Spiels lagen die Soldaten alle, bis auf einen oder zwei, die jubelten und von Soldaten aus einer neuen Kiste Orden bekamen. Einen dieser Überlebenden hatte Theo sich vor Wochen heimlich in die Hosentasche gesteckt. Er trug ihn stets bei sich. Sein Soldat hatte als einziger noch gestanden, während etwa 50 andere auf dem Teppich bei Beringers gelegen hatten und Mutter Beringer im langen blauen Kleid eine Schale mit Gebäck hereinbrachte und fragte, ob die Jungs schön spielten.

Onkel Paul lehnte sich zurück und sah Theos Mutter an.

„Bis ins Detail. In drei Monaten, Elsa, fährt die ganze Familie nach New York. Die Stelle bei dem Kollegen, die Heinrich antreten wollte, kann ich als sein Assistent übernehmen. Bruderherz hatte das als Eventualität vorweg geklärt. Er hat uns als Team angemeldet, was offensichtlich bei seiner Reputation kein Problem war. Ich bin zwar nicht so ein Ass wie er, aber immerhin. Und die Röntgenabteilung ist nicht nur sein Werk. Der verdammte Saukerl.“

„Amerika“, sagte die Mutter. Sie lächelte und klopfte mit dem Bleistift auf den Tisch.

„Whiskey, Whiskey“, sagte die Großmutter.

„Ja, Mutter, Whiskey, allerdings“, sagte Onkel Paul. Theo suchte aus dem Bücherregal den Atlas, schlug ihn auf dem Boden des Kinderzimmers auf und betrachtete die Weltkarten. Silvia hockte sich zu ihm und pochte mit dem Zeigefinger auf Amerika.

„Mensch, Thee, wir werden ganz allein sein.“

„Da gibt’s Indianer. Und riesige Seen zum Angeln.“

„Und Städte und Kirchen aus Holz.“

Theo machte mit dem Zeigefinger Kreise auf der Weltkarte. Wenn er die Hand ganz ausbreitete, umfasste sie fast die ganze Welt, der kleine Finger lag auf der Westküste Amerikas, der Daumen im Zentrum Chinas.

„Onkel Paul und Tante Agnes kommen auch mit. Und Großmutter Schnapsschnaps. Wir werden Auswanderer sein.“

Silvia lachte.

„Hoffentlich können wir alle Bücher mitnehmen“, sagte Theo.

„Papas 1753 Bücher. Er hat sie jedes Jahr einmal gezählt“, sagte Silvia.

„Wir werden Amerikanisch lernen“, sagte Theo.

„Tante Agnes bringt es uns bei. Sie spricht viele Sprachen. Ich möchte Lehrerin werden, Thee, das kann man in Amerika, sagt Tante Agnes. Ich möchte den Kindern was beibringen.“

Sie gingen in die Wohnstube zurück. Onkel Paul hielt Mutters Hände und ließ sie los, als die Kinder hereinkamen. Er kratzte sich das Kinn und strich sich den Schnurrbart.

„Wir werden es tun, Kinder“, sagte Mutter. „Wir lassen Deutschland hinter uns.“

„Das kann man nicht so einfach“, sagte Onkel Paul.

In der Nacht kletterte Theo aus dem Bett und schlich barfuß durch die Wohnung. Es war warm. Er setzte sich in den Lesesessel des Vaters, roch an seiner Tabakspfeife und fuhr mit dem Finger über die Buchrücken in der Regalwand. Vater war der einzige, der von Theos Nachtwanderungen gewusst hatte. Manchmal hatten sie sich zufällig vor dem Bücherregal getroffen, sich umarmt, sich angelächelt und schweigend geblättert. „Wo bist du?“, flüsterte Theo. „Komm zurück, Papa.“ Er dachte an Onkel Pauls Worte.

Glaub diesen Pfaffen nichts, Theo, gar nichts. Pfaffen sind die einzigen Menschen, die man hassen sollte.

„Man sollte niemanden hassen, Theo“, hatte die Mutter erwidert. „Und hasse niemals einen Menschen wegen seiner Religion.“

Theo schob die Vorhänge auseinander und sah auf die Straße hinaus. Eine Laterne brannte unter dem Fenster, sonst war nirgends ein Licht zu sehen. Theo sehnte sich nach einem Spaziergänger, hätte jetzt gerne jemanden die Straße hinabgehen sehen, aber die Straße war leer wie eine Theaterbühne nach Ende der Vorstellung, und in keinem anderen Fenster sah er jemanden die Vorhänge auseinanderschieben und hinaussehen.

Die nächsten Tage waren lang. Der Vater beobachtete Theo ununterbrochen. Silvia weinte oft. Die Mutter atmete tief und schnell, und Theo wusste, dass sie damit ihre Tränen unterdrückte. Im Wilhelm-Gymnasium an der Moorweide wichen seine Kameraden ihm aus, hielten im Gespräch inne, wenn er vorbeikam. Alles war anders, selbst das Atmen erschien ihm anders als sonst, er hatte sich nie so deutlich atmen hören. Die Leichtigkeit der Tage war dahin, Vater hatte Lücken hinterlassen, Löcher im Kopfstein, und manchmal war Theo, als taumele er und finde keinen Halt. Die Angst vor dem schlagfreudigen Griechischlehrer wurde ihm daheim nicht mehr durch einen Kuss oder einen Klaps auf die Schulter genommen, Streit mit einem Schulkollegen verpuffte nicht mehr nach wenigen Stunden, sondern ärgerte ihn tagelang.

70, 71, Theo, sagte der Griechischlehrer, seien viele Väter für Deutschland gestorben. Ein deutscher Junge müsse das durchstehen und ein Beispiel geben.

Wenn seine Mutter in der Nähe war, versuchte Theo die Tränen zu unterdrücken, und das gelang ihm. Er hielt sie so lange hinter den Augen, bis er allein war, aber manchmal waren sie dann auch verschwunden, und Theo sah in den Badezimmerspiegel, wandte den Kopf nach links und rechts und sah nichts als Trotz unter zusammengezogenen Brauen. Er krabbelte nur in Mutters Bett, wenn er sicher war, dass sie fest schlief.

Eines Nachts fand Theo die Tür zum Elternschlafzimmer einen Spalt weit offen, Licht flimmerte senkrecht. Theo spähte hinein. Onkel Paul kniete vor der Mutter, die mit offenem Haar und gesenktem Kopf auf der Bettkante saß.

„Der Saukerl“, flüsterte Mutter. Sie hatte einen Stapel Briefe in den Händen. „Der Saukerl hatte mindestens zwei Geliebte.“

„Komm, Elsa, wie sollen ausgerechnet wir darüber urteilen?“ sagte Onkel Paul. Theo sah die Hände des Onkels in Mutters Nachthemd verschwinden, da wo die Brüste waren. Der Onkel schien mit den Händen zu arbeiten, jedenfalls bewegten sie sich heftig und zogen mit spitzen Fingern an etwas in der Mitte der Brüste, und Mutter begann schneller durch die Nase zu atmen.

„Er hat dich geliebt, Elsa. So wie du ihn liebst, und so wie du mich liebst, und so wie ich Agnes liebe und dich. Wir Mannlichers sind doch alle Erotomanen. Eros und Tod, das ist doch alles, Elsa. Das ist doch immer dasselbe.“

Was der Tod war, wusste Theo, was Eros war, wusste er nicht, trotzdem prägte er sich diese Formulierung ein. Eros und Tod. Bevor er ins Bett zurückstieg, schrieb er die beiden Wörter in sein Tagebuch. Die Mutter hatte ihm und Silvia Monate vor der Einschulung das Schreiben beigebracht.

„Eros und Tod.“ Und was hatte Onkel Paul noch gesagt? Die Mannlichers seien Ottomanen? Theo notierte auch das. Ottomanen.

2

Sie fuhren nach Amerika

„Ob wir Papas Grab jemals wiedersehen?“, fragte Silvia. Sie saß auf ihrer Koje und ließ die Beine in den weißen Strümpfen baumeln. Die Kabine der Kinder grenzte an die Dreibettkabine von Mutter, Onkel Paul und Tante Agnes. Die Großmutter hatte eine Kabine nebenan, weil sie so furchtbar schnarche, hatte Onkel Paul gesagt. Theo saß am Tisch und blätterte im Atlas.

„Ich weiß nicht“, sagte er. Er dachte an den Grabstein. Heinrich Mannlicher, 1859 -1910. Ein schwerer, grauer Stein, der Moos und Regen einlud und aussah, als wolle er bis ans Ende aller Tage stehenbleiben.

„Armer Papa“, sagte er. Er sah aus dem Fenster auf die Wasserwüste. Noch vor Monaten hätte ihn der Gedanke begeistert, auf einem Schiff nach Amerika zu fahren. Jetzt gab es nur das Dröhnen der Motoren und das Gedränge an Deck, und manchmal war ihm, als stünde er außer sich, als sehe er sich durch Zwischendecks und Speisesäle irren. Ab und zu zwängte er sich durch das Gedränge auf den Promenadendecks und hielt die Handinnenflächen nach außen und spürte den Stoff der Jacken und Kleider, aber nicht die Menschen darin.

Wenn die Familie früher an der Ostsee gewesen war, in Travemünde oder Timmendorf, versprach das Meer fremde Welten, und oft hatte Vaters Hand auf seiner Schulter gelegen, während die andere auf den Horizont zeigte und Vater sagte „Da ist Schweden“ oder „Dort müsste Russland liegen“. Heute war das Meer bleigraues Wasser, das den Himmel abschnitt und rauschte. Und hätte Theo die Fäuste geballt und geschrien, bis er rot war, niemand hätte ihn gehört. Gelindert wurde die Schwere dadurch, dass sich das Schiff ständig bewegte und dass das Meer ununterbrochen rauschte und in den Salons der Ersten Klasse von morgens bis abends verschiedene Bands spielten.

Theo ging hinüber in die andere Kabine. Onkel Paul saß mit geöffnetem Hemd und Binder und weit von sich gestreckten Beinen im Sessel und trank wieder den braunen Schnaps, den er nach Vaters Beerdigung getrunken hatte. Mutter und Tante Agnes saßen sich am Tisch gegenüber, Tante Agnes klopfte mit den Fingerspitzen auf das Holz, Mutter starrte sie an.

„Tod raubt Kindheit“, sagte Onkel Paul. „Kinder sollten nicht damit in Berührung kommen.“

„Es gibt noch andere Themen, mit denen Kinder nicht in Berührung kommen sollten, mein lieber Gatte.“

„Ach komm, Agnes, als wenn du so etwas noch nie gedacht hättest.“

„Gedacht schon. Aber nicht getan. Elsa ist die Frau deines Bruders.“

Theo setzte sich auf den Schoß der Mutter. Die saß steif und aufrecht und atmete durch die große gerade Nase.

„Man muss es nicht tragisch nehmen“, sagte Onkel Paul.

„Und wenn die Geschichte andersherum gelaufen wäre?“, fragte Tante Agnes.

„Dann auch nicht“, sagte Onkel Paul und goss nach. Er schob das Glas seiner Frau hinüber, sie kippte es, schob es zurück, Onkel Paul goss nach und schob es ihr hin. Tante Agnes’ Hand zitterte. Eine ganze Zeit lang sagte niemand etwas. Theo merkte, dass ein Schnapsglas vor der Kabinentür auf und ab über den hölzernen Boden rollte. Theo fühlte sich wie ein Fremder. Die Mutter drückte ihn an ihre Brust. Sie stand auf und trug ihn durch die Kabine. „Du bist viel zu schwer und groß für mich.“ Sie setzte ihn vor dem Bullauge ab und sah mit Theo gemeinsam auf das Meer.

„Heinrich ist tot“, sagte sie. „Das ist schrecklich. Aber wir wollen leben. Alle. Und wir wollen glücklich leben.“

Sie nahm Tante Agnes’ Gesicht in beide Hände und küsste sie auf die Stirn. Tante Agnes stand abrupt auf und verließ die Kabine. Onkel Paul ging hinterher, und Sekunden später hörte Theo die beiden auf dem Flur schreien.

„In ein paar Jahren werde ich dir das erklären, Theo“, sagte die Mutter. Tante Agnes kam nach einer halben Stunde zurück. Sie hatte einen roten Kopf. Paul sei einen heben gegangen, seine Art, Probleme zu bewältigen.

„Lasst uns einen Kaffee trinken“, schlug Mutter vor. „Einfach nur gemeinsam einen Kaffee trinken. Das wär doch schön.“

Theo ging in Großmutters Kabine. Die alte Frau schnarchte, und er rüttelte an ihrer Schulter. Sie öffnete die Augen und blickte sich in der Kabine um, als sehe sie die zum ersten Mal. Die Haare standen ihr zu Berge, und Theo lachte.

„Kaffee“, sagte er.

„Kuchen?“

„Ja, Großmutter, auch Kuchen.“ Er half ihr aus dem Bett. Großmutter wackelte mit dem Kopf, als sei ihr Hals eine ausgeleierte Feder und nicht ein Strang von Knochen und Muskeln. Sie gähnte und grinste und wollte Theos Wange tätscheln, verfehlte sie aber und liebkoste mit ihren Gichtfingern die Luft neben Theos rechtem Ohr. Dann erstarrte sie und krauste einige Sekunden lang die Stirn.

„Kinder sterben vor ihren Eltern. Wie blöd“, sagte sie. Das war das erste Mal seit Monaten, dass Theo einen vollständigen Satz von ihr gehört hatte. Sie stützte sich auf die beiden Gehstöcke und folgte Theo auf den Flur, wo die anderen warteten. Mutter und Tante Agnes hatten rote Wangen.

Nachmittags stellten sie an Deck ein paar Liegestühle im Kreis auf, und Tante Agnes begann, sie die Feinheiten des Englischen zu lehren, Vergangenheits- und Zukunftsformen, Floskeln und Idiome. Mutter, Silvia und Theo hatten begonnen, ihre „neue Heimatsprache“ zu lernen, als Mutter sich zur Auswanderung entschlossen hatte. Drei Monate lang hatten sie jeden Abend zwei Stunden gelernt. Tante Agnes erwies sich hier an Deck mit windverbogener Frisur als wandelndes Lexikon.

„Was heißt Tod auf Englisch, Tante, und Grabstein und Beerdigung?“, fragte Silvia.

„Death, gravestone, funeral, du machst mir ein bisschen Sorgen, mein Kind.“

„Geschlechtsverkehr?“, fragte Onkel Paul.

Tante Agnes sah ihn an und wandte den Blick Theos Mutter zu.

„Freude?“, fragte Mutter.

„Happiness.“

„Leben?“, fragte Theo.

„Life“, sagte Tante Agnes, aber das seien alles Vokabeln, die längst geklärt seien.

Theo schrieb alles mit und lieh sich vor dem Zubettgehen Tante Agnes’ Lehrbuch aus. Anderthalb Stunden pro Abend prägte er sich Vokabeln und Grammatik ein. Die Verbkonjugation in If-Sätzen begriff er nicht, und er weckte Tante Agnes, die ihn lange verstört ansah, sich die Augen rieb, aufstand und sich mitten in der Nacht mit Theo an den Tisch setzte und ihm seine Fragen beantwortete.

Theo schlief nicht mehr als fünf Stunden, dann zog er sich an, verließ still die Kabine und ging in der Morgendämmerung an Deck spazieren. Um diese kühle Zeit gehörte das Schiff ihm und dem Meer und den Sternen, die auch durch den Rauch der zwei Schornsteine hindurchschienen.

Nach 14 Tagen auf See war es so weit. Ein dicker Mann auf dem Vorschiff schrie „Woschinktonn, Woschinktonn“, und schmiss seine Mütze über Bord.

„Der weiß auch nicht, wohin es geht“, sagte Onkel Paul zu Theo und grunzte.

New York verkantete den Himmel.

„Eine junge Stadt“, sagte Onkel Paul, „und doch die Mutter aller Städte, die älteste von allen. Ein ur- zeitliches Monstrum, ein Dinosaurier.“ Er nickte und presste die Lippen zusammen.

Theo, seine Mutter, Silvia und Tante Agnes sahen Paul an. Onkel Paul räusperte sich.

Er solle bloß nicht zum Lyriker werden, sagte Tante Agnes.

„Unsere neue Stadt“, sagte Theos Mutter und legte Theo und Silvia die Arme um die Schulter. Theo blies die Wangen auf.

Die Häuser waren so hoch und standen so dicht an dicht, dass Theo sich fragte, warum nicht ganz Manhattan im Meer versank. Die Häuser überwanden sich, eins ragte höher als das andere, nur um vom nächsten überwunden zu werden, kleine duckten sich trotzig zwischen große, und die Straßen durchschnitten sie schnurgerade. Unzählige Schlepper kreuzten vor den Piers und schaukelten im Kielwasser der großen Schiffe.

Manhattan wurde größer und bewuchs bald grau und sandfarben und fensterspiegelnd den Horizont, während das Schiff seine Fahrt verlangsamte und der Fahrtwind wärmer wurde.

„Die Hochhäuser nennt man Skyscraper, Wolkenkratzer“, sagte Theos Mutter. Das Wort gefiel Theo gut, weil es durch ein Bild Sprache machte. So etwas nenne man Metapher, sagte seine Mutter.

Theo kannte sich nach den 14 Tagen gut aus auf den Decks. Er trennte sich von den anderen und stieg Deck um Deck höher, um viel zu sehen von der Stadt, die größer war als alles, das er sich hatte vorstellen können. Die Morgensonne ließ eine Seite der Wolkenkratzer glänzen, zur anderen Seite warfen die Häuser Schatten auf Häuser, die Schatten warfen. Theo klemmte die Hände um die Reling und stemmte die Arme nach oben durch, dass seine Füße den Kontakt zum Boden verloren.

„Mensch, Papa“, sagte er.

„Verlier bloß nicht das Gleichgewicht“, sagte ein Mann neben Theo.

„Mir passiert schon nichts, Sir.“

„Wo ist denn dein Papa?“

„Tot. Hat sich umgebracht.“

„Oh“, sagte der Mann.

„Blöd von ihm, sagt meine Oma.“

Der Mann hob die Brauen und hustete. „Er war bestimmt sehr verzweifelt.“

„Verzweiflung ist besser als der Tod, sagt meine Mutter.“

„Gott, Junge, du hast eine interessante Familie.“

„Papa ist jetzt nicht hier, Sir. Das ist wirklich dumm von ihm. Er hat uns alle furchtbar traurig gemacht.“

„Der Tod macht euch Kinder schnell erwachsen.“

„Sagt mein Onkel auch.“ Der Mann lachte und klopfte Theo auf die Schulter.

Theo fand den Rest der Familie auf dem Hauptdeck im Gedränge und in der prallen Sonne. Großmutter schlief im Liegestuhl, obwohl der pausenlos von den Umstehenden angestoßen wurde. Onkel Paul ließ den Flachmann kreisen. „Wir legen gleich an“, sagte er. Das Schiffshorn presste seinen hohen und dann immer tiefer werdenden Ruf aus, und je näher der Leib an die Piers drängte, desto höher und feingezeichneter wurde Manhattan.

Theo saß mit den anderen auf langen spiegelnden Holzbänken in der großen Halle auf Ellis Island. Die Einwanderer waren in Raddampfern hierhergebracht worden, hatten Manhattan wieder verloren und mussten das Wasser zwischen ihnen und der Stadt wachsen sehen. In der Halle hingen amerikanische Flaggen von der Zwischenetage herab. Obwohl sich Tausende von Menschen drängten, war die Luft in dem Gebäude mit den vier Ecktürmen und den hohen Fenstern gut, und Theo sah, wie draußen Abertausende Reisekisten in ein anderes Gebäude transportiert wurden. In einigen dieser Kisten waren die Bücher seines Vaters. Ständig kamen Fährschiffe in den rechteckigen Inselhafen, und Hunderte Männer, Frauen und Kinder strömten auf die Insel und folgten dem richtungsweisenden Schlagstock der Uniformierten.

Onkel Paul lief mit Zetteln und Formularen zwischen Menschen und Sprachen an Schalter, in Büros, kam mit neuen Papieren wieder, wurde aufgerufen, kam mit rotem Kopf zurück, murmelte, ging wieder. Großmutter klopfte hier und da prüfend mit einem ihrer Stöcke auf die Bänke und gegen manch ein osteuropäisches Schienbein. Einmal versuchte ein Mann mit Mütze und Uniform sie davon abzuhalten. Oma pikte ihn mit der Stockspitze vor die Kniescheibe. Mutter skizzierte das auf der Rückseite eines Formulars.

Onkel Pauls Mundwinkel wurden härter. Als dann auch noch der Flachmann leer war, sagte Onkel Paul Pissekackepissekacke. Sie schliefen in dieser Nacht auf den Bänken in der Halle.

„Die dachten, ich sei Heinrich Mannlicher. Die begreifen nicht, dass der Kerl tot ist. Wäre ich Heinrich, dann wäre alles bestens und wir längst an Land. Aber ich bin ja nur sein Bruder, nicht der Röntgenspezialist, der zehn Jahre nach der Entdeckung der Strahlen eine Abteilung in einem Großkrankenhaus aufgebaut hat. Wir sind die einzigen aus der Luxusklasse, die auf Ellis Island rumhocken.“

„Tja“, sagte Tante Agnes und legte die Fingerspitzen aneinander.

Theo lief zwischen den Bankreihen herum und lauschte den fremden Sprachen. Im Kreise einer zwölfköpfigen Familie wurde eine Salami in weißer Außenhaut herumgereicht, und ein kleiner Junge lud Theo ein, ein Stück Wurst mitzuessen. Ein Mann sagte in gebrochenem Deutsch, das sei tschechische Salami, er solle zugreifen.

Theo bedankte sich und ließ sich von einer alten Frau eine dicke Scheibe abschneiden.

„Du bist der Junge, der wenig Schlaf braucht“, sagte der Mann. „Deine Familie hat einen Toten zurückgelassen.“

„Woher wissen Sie das?“

„Gute Augen sind das Markenzeichen meiner Familie. Meinem kleinen Sohn Oskar hier“, der Mann wies auf den Jungen, der Theo angedeutet hatte, ein Stück Wurst mitzuessen, „meinem kleinen Oskar entgeht nichts. Er ist ein großer Beobachter. Vielleicht kann man hier in Amerika Beobachter von Beruf werden. Wenn das so ist, dann steht meinem Oskar eine große Zukunft bevor.“

„Beobachter wäre ein toller Beruf, Sir.“ Der Mann streckte Theo die Hand hin.

„Ich bin Vlad Kostolany.“

„Theo Mannlicher.“

„Ich bin Oskar Kostolany“, sagte der Junge und reichte Theo ebenfalls die Hand. „Ich spreche Deutsch und Amerikanisch, und ich kann den Faust auswendig.“

„Wen?“

„Den Faust.“

„Ach so. Ja. Schiller“, sagte Theo.

„Nein“, sagte der Junge.

Als es dunkel war, stellte Theo auf der Galerie der Zwischenetage einige Stühle übereinander, baute ein festes Stuhlfundament, auf das er weitere Stühle türmte, um aus den Oberlichtern der Halle auf die Stadt gucken zu können. Die Wolkenkratzer waren schwarz, und Tausende Lichter glühten in ihnen. Die Lichter waren rund, obwohl die Fenster, aus denen sie kamen, eckig sein mussten. Der Mond war an die Spitze eines Hauses montiert und ließ Stein und Glas leuchten. Dunkelgraue Wolken zogen und verdichteten sich und umfassten die Häuser und den Mond. Theo brannte darauf, durch die Straßen zwischen den Skyscrapern zu laufen. Viele Häuser waren höher als in Hamburg die Straßen lang.

Dann stürzte Theos Stuhlturm zusammen. Die Stühle polterten unter Theo weg, und Schreckensschreie mischten sich in den Krach. Theo hing am Geländer nahe einer amerikanischen Flagge und fuchtelte mit den Beinen. Er blickte sich über die Schulter nach unten um. Ein Mann stellte sich unter ihn und sagte, er solle sich ein wenig abstoßen und dann loslassen. Theo riss die Augen weit auf, atmete tief ein, als lauerte der Ozean unter ihm, stieß sich ab und flog mit weit ausgebreiteten Armen durchs Dunkel. Er landete in den Armen des Mannes, der in den Knien abfederte. „Neugierig, hm?“, sagte der Mann, stöhnte und griff sich ins Kreuz. Er ließ Theo langsam zu Boden gleiten und verharrte in gebeugter Haltung. Er fluchte und griff sich auch mit der zweiten Hand ins Kreuz. Ohne sich wieder aufzurichten, humpelte er zwischen die Bankreihen, stöhnte und verschwand aus Theos Blickfeld.

Theo ging zu seiner Familie zurück. Die Mutter war wach und fragte mit zusammengekniffenen Augen, wo er gewesen sei.

„Ich hab da oben am Geländer gehangen.“

Mutter setzte sich auf und folgte mit einem Blick unter hohen Brauen Theos ausgestrecktem Zeigefinger. Sie drückte Theo an ihre Brust und kraulte seinen Nacken.

„Tu du dir nicht auch noch etwas an, mein Junge. Bleib du bei mir.“

„Mir passiert nichts“, sagte er. Er erinnerte sich, dass er das heute schon einmal gesagt hatte. Er suchte sein Tagebuch aus der Reisetasche, zündete eine Kerze an und schrieb den Satz „Mir passiert nichts“ unter „Eros und Tod“. Er hatte eine Doppelseite in der Mitte des Tagebuches für solche Sinnsprüche freigehalten. Er klappte das Tagebuch zu und strich über den Einband. Er war aus Hartpappe, und Mutter hatte ihn auf Theos Wunsch bemalt. Ein Strand, das Meer und die Sonne. Er drückte Mutter einen Kuss auf die Lippen. Er sah nach Onkel Paul, der schlief und die Hände auf dem Bauch gekreuzt hatte.

„Ich werde niemals sterben“, sagte Theo.

„Gut, mein Junge, tu das, stirb niemals. Bleib immer bei deiner Mutter. Und jetzt schlaf.“ Er legte sich hin, schob sich den Pullover unter dem Kopf zurecht und wollte schlafen. Aber er war hellwach, schlug immer wieder die Augen auf und sah die gewölbte Hallendecke. Er setzte sich auf und notierte den Satz. Als das erledigt war, als die Worte dort standen ‚Ich werde nimals sterben (stehrben?)‘, schlief er ein, während er sich fragte, ob sterben mit oder ohne h geschrieben wurde.

Sie lebten alle zusammen in einem weißen Holzhaus mit umlaufender Sonnenterrasse und Fliegengittern in den Türen.

Ein bisschen nostalgisch, sagte Mutter, aber mit ein paar Eimern Farbe lasse sich das irgendwann ändern. Sie sah Theo und Silvia an und breitete die Arme aus.

„Kinder, euer Vater hat uns Geld mitgegeben in die neue Welt. Wir können uns dieses Haus kaufen, wir können eine Zeit lang davon leben. Ich kann versuchen, mit Heinrichs medizinischem Nachlass ein paar Dollar zu verdienen. Es wird für uns einfacher als für all die Armen, die mit uns auf dem Schiff waren.“

Der Ort hieß New Riverside und bestand aus etwa 60 Häusern, die eine Hauptstraße und einige sandige Nebenstraßen säumten. An der Hauptstraße gab es Lebensmittelläden, einen Eisenwarenhandel und einen Gunstore, in dessen Fenster Revolver und Winchestergewehre lagen. Die Kirche stand auf einem grünen Hügel direkt neben dem umzäunten Friedhof. Hinter dem Haus der Mannlichers, an der Nordseite des Ortes, waldete es, vor dem Haus war eine Wiese, die sich zum Hudson River senkte. Von dort aus konnte man über den breiten Strom hinweg die Häuser New Yorks sehen, geometrische Felsen, die nachts schwarz waren in einer dünnen Kuppel von Licht, das die Stadt immerzu abstrahlte. Bei Sonnenuntergang, wenn der Hudson orangerot war, stand Theo oft unten auf der Wiese und sah die Stadt an.

Manchmal fuhren Theo und Silvia mit nach Manhattan, und Onkel Paul zeigte ihnen eine der langen geraden Straßen, die sie auf der einen Seite hinab- und auf der anderen wieder hinaufgehen sollten, so könnten sie sich nicht verlaufen und würden zur verabredeten Zeit wieder auf den Onkel treffen.

Das hier zum Beispiel sei die 42., sagte Onkel Paul, beugte sich zu ihnen und zeigte die Straße entlang, links und rechts Hochhäuser, Gehwege, dampfende Gullys, Pferdewagen, Autos, Werbeschilder, eine Straße, gerade und hochgesäumt wie ein dachloser Flur. Wenn sie sie hinuntergingen, sagte der Onkel, kämen sie zu den Piers, dort sollten sie sich ein bisschen ans Wasser setzen und dann wieder hinaufgehen. Wenn sie sich einmal verliefen, bräuchten sie sich nur an den Nummern der Straßen zu orientieren. Fakt sei, dass man sich in New York nicht verlaufen könne. „Hier habt ihr ein paar Dollar, esst was.“

In Manhattan zu essen war für Theo und Silvia das größte Erlebnis. Bei Colombo konnte man italienisch essen, bei Mansour syrisch, bei Quong Wo Chong chinesisch, es gab Garküchen auf Eisenrädern, wo sie Fleischspieße in exotischen Tunken kaufen konnten. Trotz der vielen Autos war die Luft in den Straßen so gut wie in Hamburg, weil ein ständiger Wind durch die Häuserschluchten ging und das Meer nah war.

Viel öfter als durch die Stadt aber lief Theo allein in die Wälder oder den Flusslauf hinauf oder in den Ort, wo er zur Schule ging und alles nach Laub und Gesundheit roch.

Im Gegensatz zu der Wohnung in Hamburg hatte Theo jetzt ein eigenes kleines Zimmer mit einem Fenster zum Wald. Er stellte den Tisch ans Fenster und schrieb allabendlich Tagebuch und machte Skizzen von New Riverside und dem Blick auf New York. Bevor er schlafen ging, öffnete er das Fenster. Dann zog er sich aus, legte die Kleider auf den Stuhl und betastete den Stoff des Pyjamas. Es war tatsächlich der Pyjama, dachte er, das war der Pyjama, den er getragen hatte, als Vater starb. Mutter hatte den Pyjama gewaschen, und wie intensiv Theo auch den Stoff über die Daumen spannte und gegen das Kerzenlicht betrachtete, da war kein Fleck mehr, kein Rand.

Es dauerte nicht lange, und Mutter hatte durch ihre Gastfreundschaft und ihre Schönheit zahlreiche Bekannte und Freunde gewonnen, die oft ins Haus der Mannlichers kamen.

„Man muss nur die Türen offenlassen, man muss vertrauen, dann wird einem auch vertraut“, sagte Mutter.

Der Nachlass von Theos Vater erwies sich als Goldgrube. Onkel Paul hatte einige der Aufsätze von Heinrich Mannlicher mit ins Krankenhaus genommen, und bald traf sich ein Kreis von Ärzten, die zu Theos Erstaunen allesamt Bärte trugen, wöchentlich im Hause der Mannlichers, um das Material auszuwerten und die Schriften in Geräte und Anwendungen umzusetzen. Theos Mutter achtete darauf, dass der Name ihres Mannes in allen Briefköpfen und Impressen auftauchte.

Onkel Paul eröffnete eine Praxis, in der er neben seiner Tätigkeit im Krankenhaus für die Bewohner New Riversides arbeitete. Er sagte, der Name Mannlicher helfe selbst hier an der Grenze der Wildnis. Tante Agnes erteilte Privatunterricht in Französisch, Spanisch und Deutsch.

In den ersten ruhigen Jahren in dem Ort am Hudson begann Theo zu begreifen, was zwischen Mutter, Tante Agnes und Onkel Paul vorging. Da war dieser Eros im Spiel, der nur mit einem r geschrieben wurde. Theo bewunderte seine Mutter dafür, mit wie viel Freude und Mut sie versuchte, die Verstrickungen zu meistern. Die große Frau mit dem dicken schwarzen Haar und der schönen Nase lachte viel, und wie angespannt die Situation zwischen den Erwachsenen ihm auch erschien, es war stets die Mutter, die ein Gespräch mit einem Witz beendete, die ihnen am Samstagabend ein gutes Essen kochte und sagte, man solle das mit der Ernsthaftigkeit nicht übertreiben. Onkel Paul wollte von den „angeblichen Problemen“ nichts wissen, er wollte weder mit seiner Frau noch mit Theos Mutter diskutieren, sondern weiterleben wie bisher, es sei doch alles völlig in Ordnung, und er machte den beiden Frauen Komplimente, welch fortschrittliche Personen sie seien.

Die Wälder wechselten die Farben, sie rochen im Sommer trocken, und wenn die Baumfäller unterwegs waren, nach wassersattem Holz, das seine Jahresringe der Sonne darbot, im Herbst rochen sie modrig, im Winter waren die Bäume schwarz und warteten mit Theo darauf, dass der Frühling kam und die Knospen und die Blüten.

New York wuchs, und Theo wuchs aus dem Pyjama heraus. Er sagte seiner Mutter, dass er den nun wegwerfe. Abends in seinem Zimmer, wenn der Vater auf dem Stuhl saß und aus dem Fenster in den Wald sah, sagte Theo ihm, dass er ihm immer böse sein werde wegen des Sterbens und dass er ihn sehr geliebt habe und immer noch liebe.

3

Onkel Owen, China-Mann

Theo betrachtete die Bleistiftskizze, die seine Mutter ihm ins Tagebuch gezeichnet hatte: Der Mann hatte langes graues Haar, buschige Augenbrauen, eine kräftige Nase und tiefe Falten in den Wangen. Der Mund war eine lippenlose Gerade, es war ein schweigender Mund. Neben das Porträt hatte Mutter senkrecht eine glimmende Zigarre gezeichnet.

Der Mann war Prediger gewesen, bis ihn ein Winds toß von Intelligenz erwischt hatte, wie er es ausdrückte, und er kein Prediger mehr sein konnte. Dieser Windstoß hatte ihn in China ereilt. In China. Theo sah auf die Bucht hinaus und lauschte der Brandung, die kräftiger geworden war als heute Morgen. Die Luft kräuselte sich in der Mittagshitze.

Der Himmel über China, dachte er, der Himmel über China. Der gebeugte Büffel.

Ihn schauderte.

Er sah wieder auf die Skizze hinab. Seine Mutter war eine treffsichere Malerin gewesen. Es fiel leicht, sich vorzustellen, dass die Skizze gleich zu ihm sprechen würde, über China und Kwei Lin.