Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

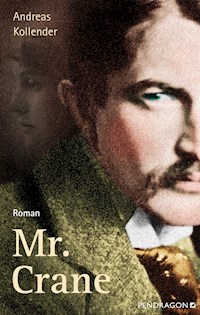

Im Sommer 1900 wird der Schriftsteller Stephen Crane im Tuberkulose-Sanatorium Badenweiler von der jungen Krankenschwester Elisabeth gepflegt. Sie kennt seine Bücher, seit Langem fühlt sie sich ihm seelenverwandt. In den heißen Tagen im Sanatorium entwickelt sich zwischen den beiden Außenseitern eine obsessive Liebesbeziehung, die sie vor allen geheim halten müssen. Crane, von Fieber und Delirien befallen, erzählt Elisabeth von seinem Schreiben, seinen Liebschaften und seinen Erlebnissen als Kriegsberichterstatter. Mitgerissen und ermuntert durch Cranes Erzählungen wagt Elisabeth endlich, ihm das große Geheimnis ihres Lebens zu offenbaren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Kollender • Mr. Crane

Andreas Kollender

Mr. Crane

Für Lily

„Jeder Mensch lebte sein wirkliches,

das eigentlich interessante Leben

unter dem Deckmantel des Geheimnisses

und im Schutze der Nacht.“

A. Tschechow, „Die Dame mit dem Hündchen“

1

Erster TagBadenweiler, Schwarzwald, 25. September 1914

Elisabeth macht weite Schritte über die Schattenfelder auf dem Flur des Sanatoriums. Das Knarren der Dielen unter ihren Schuhen ist das einzige Geräusch in der Wärme. Am liebsten würde Elisabeth barfuß laufen und das Holz an den Füßen spüren. Sie trägt eine Schüssel vor dem Körper, darin liegt ein Handtuch, nass und rot von Blut und sie hat es mit einem sauberen Tuch verdeckt. Wonach sieht der Schatten dieser Schüssel aus, wenn Elisabeth durchs Licht geht und ihr an den Fußleisten geknickter Schatten über die Blumentapete huscht? Ein Gebirgsmodell in einer Schale? Holofernes abgeschlagenes Haupt auf einem Teller? Oder sieht dieser Schatten aus wie der einer Schüssel mit Handtüchern?

Wie nur, wie nur?, summt sie, als ihr Name gerufen wird, einer Frage gleich, mit steigender Endbetonung.

„Schwester Elisabeth?“

Sie dreht den Kopf über die Schulter, das Sonnenlicht wärmt jetzt ihr rechtes Profil, die gute Seite.

Victoria steht in der letzten Tür, die weiße Haube wird von den Locken schräg gestellt.

„Entschuldige, Elisabeth, aber der Soldat in dem Zimmer hier hat gerade nach einem Buch aus seinem Gepäck gefragt. In so einer Art Gebärdensprache. Er hat es heute Morgen draußen liegen lassen.

Von Stephen Crane. Kanntest du den nicht? War der nicht irgendwann einmal hier? So ein Amerikaner?“

Der Name reißt an Elisabeths Armen, die Schüssel klirrt auf den Boden, rollt ein Stück auf dem Rand und die Handtücher rutschen heraus. Elisabeth lehnt sich an die Wand und schließt die Augen. In der Dunkelheit flirren Lichtflecken,

Victorias Stimme dröhnt von weit her: „Elisabeth? Elli? Alles in Ordnung?“

Stephen Crane.

Ihr Mr. Crane?

Elisabeth stopft die Handtücher in die Schüssel zurück und rennt die Treppe aus dem ersten Stock hinab. In der Halle lässt sie die Schüssel mit dem überhängenden, rotgetränkten Frotteeweiß auf ein Fensterbrett klirren. Sie eilt hinaus, öffnet mit den Zähnen die Manschetten und schrubbt im Brunnen vor der Villa das Blut von ihren Händen. Das Plätschern ist unnatürlich laut, übertönt alles, die Hitze drückt ihren gebeugten Nacken und von überall mischt sich dieser Name ein.

Stephen Crane.

Sie versucht sich durch tiefes Atmen zu beruhigen. Victoria steht plötzlich neben ihr.

„Was ist denn, Elli? Um Himmels willen.“

Elisabeth kann ihr nicht in die Augen schauen, starrt die Villa an, dann über die Schulter auf die Weinberge.

„Wo … wo hat er das Buch liegen lassen?“

„Na, da.“ Victoria weist auf die Bank am Brunnen und will nach dem Buch greifen. Elisabeth hält sie am Arm fest. „Ich mach das. Entschuldige. Aber … lass mich das machen, ja?“

„Was ist denn passiert?“

Elisabeth beugt sich über den Brunnen, formt die Hände zu einer Schale und schöpft sich Wasser ins Gesicht. Sie hört Mr. Cranes rostige Stimme durch das Sprudeln des Strahls, als stünde er hinter ihr. Nie, sagte er, nie habe er ihr Gesicht im Regen gesehen.

Ob sie ihn kannte? Mr. Stephen Crane?

Natürlich kannte sie ihn, kennt ihn immer noch. Sie trägt ihn bei sich, seinen Blick, seine Berührungen, seine verrückten Geschichten und seine Angst vor diesem mörderischen Verfolger, den er auf dem Weg nach Badenweiler wähnte. Jetzt, im Schrecken der Kriegsereignisse, ist Mr. Crane weggedrängt worden, aber ganz verschwinden konnte er nicht. Es war lange her, Dekaden fast, dass sie einen anderen Menschen seinen Namen aussprechen hörte.

„Lass mich einen Moment alleine, Victoria, ja? Bitte.“ Elisabeth setzt sich neben das Buch auf die Bank. Sie versucht, sich zu erinnern, aber entweder ist da jetzt zu viel oder eine tiefe Leere, sie meint ein Murmeln zu hören, sich überlappende Stimmen, ein kurzer Blick von Mr. Crane, ein Lachen.

Sie streichelt den Buchumschlag mit den Fingerspitzen, das Papier ist warm. The Red Badge of Courage: An Episode of the American Civil War, Stephen Crane, New York, D. Appleton and Company, 1895. Die gleiche Ausgabe, die bei ihr daheim im Regal steht. Eines der vielen Bücher, die die verrückte Tante Hermine ihr aus Amerika schickt, aus Crane-Land, eingeschlagen in dickes Papier, eine Kordel darum, Stempel und Marken und immer schon auf dem Packpapier ein Gruß aus jenem New York, das er so liebte. Elisabeth sitzt dort, als leiste ein guter, das gemeinsame Schweigen beherrschender Freund ihr Gesellschaft. Sie flüstert seinen Namen. Mr. Crane, Mr. Crane, Mr. Crane.

Es war kein Fehler, Mr. Crane, oder?

Sie legt die Hände in den Schoß und blickt von der Anhöhe auf die Stadt, kantige Giebel- und Erkerschatten und überall Bäume, als wäre Badenweiler mitten in den Wald gebaut. Hinter ihr plätschert der Brunnen und manchmal bekommt sie unter dem hochgesteckten Haar einen Spritzer in den Nacken. Sie lässt die Tropfen in den Kragen laufen und spürt sie oben auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern.

Sie nimmt das Etui aus der Schürzentasche und zündet sich eine Zigarette an, wendet das Feuerzeug in der Hand hin und her. Österreich, 1912, Modell Hurricane – das hätte ihm gefallen, funktioniert sogar bei starkem Wind. Wenn er doch eines Tages erneut aus der Kutsche steigen und sie so lange und ruhig ansehen würde wie damals. Auf sie zugehen. Einen Arm um ihre Taille legen.

Mit der Schuhspitze tritt sie die Kippe tief in den Kies und schiebt Steinchen darüber. Wie beiläufig greift sie nach dem Buch und geht zurück in die Villa. Oben im Flur hockt Victoria in einem Sonnenfeld auf den Dielen und wischt das Blut auf. Es riecht nach Desinfektionsmittel.

„Was ist das für ein Mann, Victoria, der einen Roman von Stephen Crane liest?“

„Leutnant Fischer.“ Victoria tippt sich an die Schläfe. „So ganz dabei ist der nun wirklich nicht mehr.“

„Nanana, Vicky.“

„Ja nu, entschuldige.“

Elisabeth geht auf die offenstehende Tür zum Zimmer des Patienten Fischer zu. Was ist damals hinter dieser Tür geschehen? Sie streckt die Hand nach der Tür aus, spürt das Holz glatt an den Fingerspitzen und erwartet, dass Mr. Crane gleich den Kopf zur Seite neigt, um zu sehen, wer kommt. Sie zögert, räuspert sich und betritt das Zimmer. Seine Stimme wohnte hier, sein schlechter Geruch und die Art und Weise, wie er seine dünnen Finger nach ihr ausstreckte. Jetzt steht neben dem Kleiderschrank eine dreibeinige Staffelei, die Leinwand darauf wie ein weißes Fenster. Auf dem Nachttisch scheint die Sonne aus einem Glas mit Pinseln. Der junge Mann im Bett hat schwarze Ringe unter den Augen, sein Oberkörper ist bandagiert, der linke Arm wie abgestorben neben den Rippen. Er hält einen Skizzenblock auf den angewinkelten Beinen, einen Kohlestift in der Rechten. Seine Hand zittert, seine Augen rollen unkontrolliert, Elisabeth muss an ein Glas mit Murmeln denken und schämt sich ihrer Abgebrühtheit oder auch nicht. Auf dem Papier entstehen einige Schrägstriche und ein Wirbel, ähnlich einer Rauchwolke. Der Atem des Mannes wird angestrengter, er versucht, zwei eng beieinanderliegende Parallelen zu ziehen.

„Eine Straße, Herr Leutnant? Ein Weg, ein Kanal?“ Er schüttelt den Kopf und lässt die Hand sinken.

„Klappt nicht?“, fragt Elisabeth.

Er nickt, versucht mit zusammengepressten Lippen ein Husten zu unterdrücken. Er stöhnt, als seine Brust zuckt.

„Bernhard Fischer, richtig? Wir hatten noch nicht das Vergnügen.“

Er bewegt die Hand durch die Luft, als wolle er Elisabeth zum Tanz auffordern, dann rutscht er tiefer ins Bett und dreht ihr den Rücken zu. Sie blättert seine Krankenakte auf. Es ist das erste Mal, dass ein Verwundeter im Sanatorium ist. 1889 geboren in Freiburg, er ist seit gestern hier, zwei Lungendurchschüsse links, verheilen relativ zufriedenstellend. Der Oberarzt hat einige Notizen an den Rand geschrieben: Fischer offensichtlich geistig verwirrt, sagt kein Wort, Berichte über ähnliche Fälle einholen, Krieg und neue Krankheiten, Fragezeichen, ungewöhnlich.

Ungewöhnlich, denkt Elisabeth, immerhin ungewöhnlich, das kann man doch mögen.

„Was wollen Sie denn malen, Herr Leutnant?“ Die Frage berührt seinen Rücken, er dreht sich um, spreizt Zeigeund Mittelfinger und deutet auf seine Augen, die sich bewegen, als folgten sie dem Flug einer Mücke.

„Ihre Augen?“

Er wedelt mit der Hand, zeigt wieder auf seine Augen und dann durchs Zimmer und aus dem Fenster.

„Das, was Sie gesehen haben?“

Fischers Hand zittert immer mehr, der Kohlestift hinterlässt Schraffierungen auf der weißen Bettdecke. Fischers Augen sind blau, das Weiße ohne jedes Äderchen. Für seine 25 Jahre hat er viele Falten in den Augenwinkeln. Hat er gerne gelacht, oft in die Sonne geblinzelt, wie Mr. Crane? Wenn Fischer versucht, Elisabeth anzuschauen, sackt sein Blick immer wieder haltlos zu den Seiten weg.

„Wir kriegen das wieder hin, Herr Fischer. Keine Sorge.“ Sie wedelt mit dem Buch. „So etwas allerdings lässt man nicht einfach herumliegen. Sie lesen also Mr. Crane im Original. Ist das überhaupt erlaubt in der deutschen Armee? The Red Badge of Courage? Ich kenne mich da nicht aus.“ Fischer zuckt langsam die Achseln.

„Sie haben nicht gefragt? Gefällt mir. Und er hier“, sie tippt auf den Umschlag, „der hat auch nie gefragt. Mögen Sie das Buch?“

Er nickt, zeigt zwischen dem Buch und Elisabeth hin und her.

„Ob ich es gelesen habe? Oh ja, junger Mann. Und nicht nur das: Ich kenne Stephen Crane. Er ist … Er war hier. In diesem Zimmer. In diesem Bett.“ Elisabeth malt mit dem Zeigefinger einen liegenden Kreis in die Luft.

Auf dem Flur nimmt Elisabeth Victoria zur Seite und rückt ihr die Haube zurecht. „Ich werde mich um diesen Patienten kümmern, Vicky. Lass mich das machen.“

„Wenn du möchtest, bitte. Aber was ist denn das für ein Buch? The Red Dingensda, irgendwas über den Krieg? Richtig? Als ob wir von dem Unsinn nicht genug haben.“

„Es geht um Angst, Victoria. Über normale Menschen, die weniger normale Sachen ansehen müssen. Und dann ihren Mut finden – oder auch nicht. Menschen eben.“

Stimmen und Gesichter von damals schweben über die Dielen, aber Elisabeth erkennt sie noch nicht. Außer dem bleichen Gesicht Mr. Cranes mit den geschwungenen Augenbrauen.

Sie geht die Treppe hinunter, die meterhohen Fensterkreuze schimmern so hell, als haften sie nur leicht auf den Scheiben. Vor der Villa riecht sie den Wald und geschlagenes Holz, wie sie es mit ihm gerochen hatte. 14 Jahre ist das her. Im Sommer 1900 stieg er aus der Kutsche und legte nicht einmal den Kopf schief wegen der Narben in ihrem Gesicht. Elisabeth war 25, und nach den acht Tagen mit seinen Fieberfantasien wollte sie vieles ändern, änderte auch viel, blieb aber Krankenschwester, wurde recht schnell Oberschwester, bildete Jungschwestern aus und hörte sich an ihren freien Tagen mal heimlich, mal offen Vorträge führender Wissenschaftler an und war dabei nicht selten die einzige Frau im Auditorium. Vielleicht ist sie geblieben, weil das alles sie damals ratlos zurückgelassen hatte, teils verängstigt, dann wieder mutig. Ein Riesendurcheinander, in dem Elisabeth ihren Weg gefunden zu haben glaubte. Jeden Morgen, wenn sie herkommt, blickt sie hinauf, sieht, dass der Außenlack erneuert werden müsste, und erinnert sich daran, wie das Fenster geleuchtet hatte, wenn sie zur Nachtwache geeilt kam, um bei Mr. Crane zu sein.

Es ist bereits dunkel, als sie das Sanatorium verlässt. Sie hat noch lange im Schwesternzimmer gesessen, eine Tasse Kaffee getrunken und versucht, die Ereignisse von damals zurückzulocken, aber es ist ihr nicht gelungen. Sie dreht sich zur Villa um, das Fenster zu Mr. Cranes früherem Zimmer ist tiefblau überflossen, keine Kerze, kein Licht und trotzdem spürt Elisabeth halb belustigt, halb entsetzt das Lagerfeuer der Erinnerung. Mit welcher Wucht Bernhard Fischer die Jahre zurückgebracht hatte. Zur Crane-Zeit war kein Krieg. Jetzt züngeln Reichsflaggen von Fenstern und Masten, warten auf martialischen Wind, Kampfdekoration, mal eben zum Frühstück nach Paris. Alles Blödsinn, denkt sie. Wärme liegt auf den Wegen im Kurpark und sickert in die engen Straßenwindungen, von Laternen fließt gelbes Licht auf Kopfstein und Gassenkanten, doch je weiter Elisabeth geht, desto mehr verliert sich das Licht auf einzelnen Pflastersteinen, dahin, wo das Pflaster sich in den Feldweg verläuft. Die Burgruine wirft einen schwarzen Schatten, die Waldberge wölben sich grau und klar gegen den Nachthimmel.

Hinter ihr knackt es, Schritte knirschen tief und hastig. Sie schnellt herum, etwas prallt gegen sie, schlingt und drückt, der Boden rumpelt unter Elisabeths Füßen weg, sie will schreien, eine nach Schweiß riechende Hand presst sich auf ihre Lippen, andere Hände zerren an ihren Kleidern, Nähte reißen, ihre Brüste werden gequetscht, an ihrem Haar gerissen. Sie windet sich, kreischt, weil sie nicht um Hilfe schreien kann. Uniformstoff, aufschnallendes Lederzeug. Sie riecht derben Schweiß. Einer der Männer packt ihr Gesicht und stößt sie weg.

„Was ist das denn? Verfluchte Scheiße.“ Ein Feuerzeug schnappt auf. Elisabeth wendet der Flamme die schlechte Seite zu, fletscht die Zähne. Sie schreit so laut sie kann. Großäugige Gesichter flackern, Schnurrbärte, ein Daumen springt zurück, die Flamme ist weg, die Männer rennen.

Elisabeth schreit wieder, tastet den Boden ab. Vor ihren Augen flackern Lichtpunkte. Ihre Finger schließen sich um einen Stein, sie schleudert ihn den beiden schwankenden Schatten hinterher. Schweine, schreit sie, Lumpenpack. Sie will auf die Männer schießen, von hinten zwischen die Beine.

Sie bleibt sitzen, minutenlang, vielleicht eine Viertelstunde, schaut sich um, lauscht, beißt sich auf die Fingerspitzen. Es ist warm, sie schwitzt und weint. Ruhig, denkt sie, ruhig. Es ist nichts passiert. Ihr Herz sackt aus dem Hals in die Brust zurück, schlägt wieder langsamer. Sie kichert albern im Schock, flucht ununterbrochen, während sie weitergeht. Durchs hüfthohe Gartentor, nervös nach dem Schlüssel fingern, sich noch einmal umsehen. Mit dem Rücken schließt sie die Tür, hört, wie das Schloss zuschnappt und Holz gegen Holz gedrückt wird. Daheim. Ihr Häuschen. Ihre Bücher, ihre Bilder, ihr Grammofon. Sie schiebt einen Sessel vor die Tür.

Sie wäscht sich die Hände der Männer aus dem Gesicht und von den Brüsten, rüttelt an den Riegeln von Fenstern und Tür. Hat sich da etwas bewegt? Sind diese Schweine ihr gefolgt? Vor drei Tagen erst hat das Bataillon sein Quartier westlich der Stadt aufgeschlagen, zur Rheinebene hin. Schweine. Hatten sie überall angefasst. Zwei Männer. Feige, ekelhaft. Elisabeth zittert und würgt. Sie schreit die Tür an, brüllt so viel aus sich heraus wie es geht. Ich seziere euch die Schwänze, ihr Dreckskerle.

Sie setzt sich aufs Sofa und blickt auf das rauschende Meer, das aus einem goldenen Rahmen über einem Bücherregal kommt. Ein Erbstück, dilettantisch, die Wellen wie geschnitzt, aber es ist ihr graugrüner, überschwappender, beruhigender Ozean. Rauschend brandet das Wasser an, läuft auf dem Sand aus, brandet an, läuft aus.

Das Meer, denkt sie und erinnert sich, wie sie ihn fragte, ob er tatsächlich beinahe umgekommen sei auf dem Meer. Sie saßen tagelang in einem Rettungsboot vor der Küste von Florida, Mr. Crane? Ob er das wirklich gesagt habe? Ja, habe er. Na ja, es seien 30 Stunden gewesen, ungefähr. Er hob den Stift von der Bettdecke und wedelte damit hin und her. Mit solch einem Schreibgerät könne man sich gegen die böse Banalität des Lebens wehren. Es sei so öde, in einem Rettungsboot zu sitzen, selbst wenn die Lage noch so bedrohlich sei. Langweilig. Man müsse … nun, sie verstehe schon. Und irgendeiner gucke dann immer, betont unauffällig, so durch die Finger hindurch. Der Blick der anderen, der mache jemanden aus uns, der wir gar nicht seien. Rettungsboot? Man starre Löcher in den Himmel. Auf und ab, auf und ab. Himmel, Wellental. Immer wieder. Hoch, runter. Man habe Hunger. Und mit ein bisschen Pech fange man auch noch an zu kotzen.

Elisabeth holt ein Fleischermesser aus der Küche, legt es unter das Kopfkissen und schmiegt sich ins Bett. Kaum sind Sie wieder hier, Mr. Crane, passiert mir so etwas. Werde überfallen. Sie wendet die schlechte Gesichtsseite dem Kissen zu, die rechte Hand zwischen den Schenkeln. Seine Stimme kommt von irgendwoher.

„Was hätte mir Besseres passieren können, als Sie, Schwester Elisabeth, hier in Badenweiler zu treffen? Mein Fieber ist ein bisschen hoch. Ich schlummere Ihnen ständig weg. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich Ihnen dann so alles erzähle.“

„Ich vermute, Sie erzählen mir Dinge, die Sie unter anderen Umständen ganz, ganz sicher verschweigen würden, Mr. Crane.“

„Und Sie halten sich dann die Ohren zu?“

„Oh nein.“

„Sie nützen süß Ihre Macht aus, Schwester Elisabeth?“

„Absolut, ja, Mr. Crane.“

2

Zweiter Tag26. September 1914

Mr. Crane, Mr. Crane, Mr. Crane – früh am nächsten Morgen schnürt sie ihre Schuhe.

Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig, Mr. Crane.

Als er nach jenen acht Fiebertagen im Sommer 1900 gegangen war, meldete sie sich krank und wanderte durch den Schwarzwald. Sie weiß bis heute nicht, was sie während der Wanderung gedacht hat. Sie setzte einfach einen Fuß vor den anderen, kehrte zur Übernachtung in Gaststuben ein, wurde angestarrt, eine einsame, kleine Frau mit in der Wärme glühenden Narbenästen im Gesicht. Sie hatte sich leer gefühlt, grau, und war in eine Fassungslosigkeit versetzt gewesen, die an vollkommene Lähmung grenzte. Und dann gestern Victorias Frage: Stephen Crane? Flirrende Hitze im Schwarzwald, zerstückelte Geschichten aus Mr. Cranes Leben, und Cranes eindringliche Warnung, nach einem großen amerikanischen Mann mit Kamera Ausschau zu halten. „Halten Sie ihn auf, Schwester Elisabeth. Unbedingt. Er darf sich mir nicht nähern. Davis, Richard Harding Davis. Er kommt. Ich spüre das.“ Und sie, Elisabeth T. Camphausen, hatte sich in jenen acht Tagen zur tödlichen Königin gemacht.

Sie kommt an der Stelle vorbei, an der die beiden Männer sie quälen wollten. Jeder Halm hat sich wieder aufgerichtet. Sie hockt sich hin, streicht über das Gras. Nichts deutet hin auf die Bestialität, auf ihre Angst. Sie atmet tief gegen den Druck in der Brust.

Ich muss das melden. Niemand wird dem nachgehen, aber ich muss es melden.

In der holzgetäfelten Wache berichtet sie von dem Vorfall und betrachtet die hochgezogenen Brauen und die faltige Stirn des Wachtmeisters. Der notiert und starrt nach einem kurzen Blick auf ihre linke Gesichtshälfte auf seinen Block. Er werde da nicht allzu viel machen können, raunt er und sein Schnurrbart bewegt sich auf und ab.

„Hat schon einmal eine Frau einen Übergriff dieser Art gemeldet, Herr Wachtmeister?“

„Nein. Solche … Übergriffe gibt es überhaupt nicht. Also, ich meine …“

„Bitte? Die gibt es, Herr Wachtmeister. Gibt es ganz bestimmt.“

„Sind Sie sicher, dass es Soldaten waren, Fräulein? Deutsche Männer? Konnten Sie das sehen? In der Dunkelheit am Waldrand? Und gestatten Sie, haben Sie Verletzungen davongetragen?“

„Das waren finstere Gesellen. Uniformierte, finstere, deutsche Gesellen. Ich habe einen Penis gerochen.“

Die Bleistiftspitze des Wachtmeisters bricht auf dem Papier.

„Was werden Sie jetzt tun?

Der Wachtmeister spitzt den Stift an.

„Sie müssen diese beiden Männer suchen.“

Der Mann zwirbelt die Spitzen seines Schnurrbarts. Er schwitzt.

„Ich kannte mal jemanden, der hätte die beiden glattweg erschossen, Herr Wachtmeister.“

„Ich äh … Ist es … ist es zum … Vollzug gekommen, Fräulein Camphausen?“

Elisabeth denkt an Mr. Crane. Sie sieht die Reichsflagge an der Wand und das übergroße Portrait des Kaisers.

„Wissen Sie, ich frage mich, wann es bei Ihnen das letzte Mal zum Vollzug gekommen ist.“

Im Sanatorium geht sie den Dienstplan durch, überprüft die Medikamente für die Patienten und gibt den anderen Schwestern exakte Anweisungen für den Tag. Sie nimmt Victoria zur Seite, versucht, ihr die Haube fester auf den Kopf zu drücken.

„Hast du etwas von deinem Verlobten gehört, Vicky?“

„Er hat mir geschrieben. Ganz furchtbar, Elisabeth. So schlimm. Ich hab Angst. Ich hab solche Angst.“

„Komm heute Abend zum Essen vorbei, zum Vorlesen und …“

„Elisabeth, Elli, wir können das nicht tun. Das darf man nicht.“

„Wir tun das jetzt seit zwei Wochen, Vicky.“

„Seit dreieinhalb.“

Elisabeth tippt mit der Fingerspitze auf ein paar der Sommersprossen in Victorias hellem Gesicht.

„Ich bin gestern auf dem Heimweg von zwei Männern angegriffen worden“, sagt Elisabeth. Sie legt eine Hand an die schlechte Gesichtshälfte. „Und weg waren sie.“

Victoria sieht zur Tür, dreht sich schnell Elisabeth zu und umarmt sie. Elisabeths Kopf ist dabei auf der Höhe von Victorias Hals. „Ich komme heute Abend, ich komme gerne. Ich tröste dich, Elisabeth.“ Sie will über die Narben streichen, Elisabeth zuckt zurück.

„Du … du drehst in letzter Zeit das Gesicht immer so komisch weg“, sagt Victoria.

„Ja. Ja, ich weiß. Seit Kriegsausbruch hab ich mir das wieder angewöhnt. Die schlechte Seite immer der Wand zuwenden oder dem Schatten. Ich dachte, ich sei das losgeworden – vor 14 Jahren.“

Elisabeth macht ihre Arbeit und redet mit dem Oberarzt über Bernhard Fischer.

„Die Wunden verheilen recht ordentlich“, sagt der Arzt. „Schwacher Verdacht auf mögliche Infektion, vielleicht Dreck aus dem Feldlazarett, aber alles in allem sieht es gut aus für den jungen Mann. Nur diese geistige Verstimmung, das ist doch sehr seltsam oder, Schwester Elisabeth? Ich habe schon von ein, zwei Fällen gehört, bei denen Männer von der Front irgendwie … Es gibt keine Worte dafür, kein Vokabular. Fischer kommt aus gutem Haus, hat aber irgendwelchen Ärger gehabt. Soll einem Vorgesetzten Widerstand geleistet haben, ich weiß es nicht genau.

Apropos, irgendwann“, er deutet in ihr Gesicht, „wird man etwas dagegen tun können. Ich überlege in meiner Freizeit ein bisschen, denke Möglichkeiten durch, forsche. Ich bin nicht der legendäre Dr. Fraenkel, aber in Gesichtern wie Ihrem – bei allem Respekt, Schwester – in Gesichtern wie Ihrem liegt auch ein wenig Zukunft der Medizin.“

„Herr Doktor“, sagt Elisabeth, „in diesem Gesicht liegt meine Zukunft. Meine, und vielleicht die, die jetzt auf den Schlachtfeldern anbricht.“

Fischer öffnet die Augen, als Elisabeth sich auf die Bettkante setzt. Das Buch liegt auf dem Nachttisch.

„Mit dem Kohlestift sind Sie ja nicht sonderlich vorsichtig gewesen“, sagt Elisabeth, „schauen Sie sich mal die Decke an.“ Fischer legt die Handflächen aneinander und bittet so um Verzeihung.

„Und was hat der junge Herr denn mit seiner Lunge machen lassen, hm? Gleich zwei Treffer?“

Er blinzelt, als könne er sie nicht richtig sehen, richtet sich ein wenig auf und hustet.

„Na, das müsste ich den fragen, der geschossen hat. Vielleicht waren es auch zwei.“ Sie hebt den Verband an. „Herrje, Leutnant Fischer, das gibt …“ Sie greift sich unwillkürlich an die Wange. „Narben. Sie müssen gesund werden, junger Mann. Das ist alles. Und ich für meinen Teil hoffe, dass der Krieg dann vorüber sein wird. Dann können Sie heimgehen, etwas lernen, eine junge Dame bezirzen. Der hier“, sie hebt das Buch an, „der war noch gar nicht auf der Welt, als der Bürgerkrieg in Amerika wütete. Und hat dann ein hervorragendes Buch darüber geschrieben, wie Sie ja selbst lesen. Kennen Sie andere Bücher von ihm? The Monster? Seine Gedichte? Nein? Mr. Crane hat ganz wunderbare Sachen geschrieben. The Bride Comes to Yellow Sky – das ist schön. Amerika. Da kommt ein Mann zurück in seine Heimatstadt und dort wartet ein anderer Mann auf ihn, betrunken, mit Revolvern bewaffnet und will den Mann, der ankommt, erschießen. Aber der, der ankommt, hat geheiratet, verstehen Sie, er kommt mit seiner Frau. Tja, da sagt der Revolvermann dann, dass es ja wohl vorbei sei mit dem Schießen, steckt seine Waffe weg und geht.“

Fischer hebt die Brauen.

„Dachte mir, dass Sie das nicht so einfach verstehen würden.“

Fischer schreibt etwas auf den Block und hält ihn Elisabeth hin.

„Hieroglyphen, Herr Fischer. Wer soll denn das lesen können?“

Er versucht es erneut, aber Elisabeth kann es nicht lesen. Fischer winkelt die Beine noch höher an, konzentriert sich und zeichnet etwas, seine Hand beschreibt Bögen und geschwungene Linien. Ein schmalgesichtiger Mann mit runder Brille und Spitzbart, neben dem Gesicht ein Stapel Bücher und eine knapp über das Wasser streichende Möwe.

„Oh ja“, sagt Elisabeth, „der berühmte russische Dichter. Anton Tschechow. Der Autor von Die Möwe, Die Dame mit dem Hündchen … Kennen Sie das? Die Dame mit dem Hündchen? Ich darf zitieren?

‚Jeder Mensch lebte sein wirkliches, das eigentlich interessante Leben …‘“

Sie hält inne, blickt aus dem Fenster, als sehe sie gerade, wie Mr. Crane hereinklettert und fragt: Nun, Schwester Elisabeth, wie lebt er, der Mensch?

„‚… unter dem Deckmantel des Geheimnisses und im Schutze der Nacht.‘

Ja, Tschechow, der war auch hier in Badenweiler. Ist hier gestorben, im Sommer 1904. Im Park steht ein Denkmal für ihn. Für Mr. Crane gibt es keins. Badenweiler, das scheint kein guter Ort für Schriftsteller zu sein. Immer sterben alle, wenn sie mich …“ Elisabeth schaut weiter aus dem Fenster, die Baumkronen leuchten hellgrün, mit Tausenden gelben Sonnenflecken auf den Blättern.

Fischer schließt die Augen. Wenn er durch die Nase ausatmet, bewegen sich ein paar Härchen seines dünnen Schnurrbartes. Ein netter Kerl, blond, blauäugig, schlank, ganz reizend. Beinahe alle Männer im Reich tragen Bärte. Backenbärte, Schnurrbärte, Kotelettenbärte, Kinnbärte, Henriquatre, auch Spitzbärte genannt. Als sie Mr. Crane irgendwann im Dunkeln nach dem Grund für all die Bärte fragte, sagte er, Präsident Lincoln habe einen Bart getragen.

„Die Soldaten im Bürgerkrieg, die auf Kuba, Roosevelt mit seinen Reitern, die Männer in Griechenland, meine Schriftstellerfreunde Henry James und Joseph Conrad. H. G. Wells, Sie wissen, der The Time Machine geschrieben hat: Schnurrbart. Wo man auch hinsieht, es sprießt. Ich trage auch einen, und Hand aufs Herz, der steht mir doch, oder?“

„Ohne ihn hätten Sie das Gesicht eines Knaben, Mr. Crane. Ich meine, in gewisser Weise sind Sie einer. Sie verstecken sich.“

„Ich? Mich? Ich trug einen hellen Regenmantel im Gewehrfeuer auf Kuba, Schwester Elisabeth. Ich habe diesen Teufel Richard Harding Davis um die Früchte seiner sogenannten Arbeit gebracht.“

„Mr. Crane, Sie wissen, was ich meine.“

„Ich stand in New York vor Gericht und habe zugunsten einer …“

„Mr. Crane.“

„Ich habe diesem blinden Jungen auf Kuba geholfen, obwohl …“

„Mr. Crane.“

„Schwester Elisabeth?“

„Sie wissen, was ich meine.“

Mr. Crane fand in ihr eine Zuhörerin, sie einen Zuhörer in ihm. Wann man in jemandem einen Zuhörer findet – Elisabeth weiß es nicht und es ist ihr auch gleich. Da ist irgendetwas, verborgen in den Nebeln der Vergangenheit oder einem Zucken im Jetzt, ein kurzes Sichumwenden in der Kindheit, ein brennender Balken, ein Blick. Ob der dahingeworfene Zuhörer ein guter Zuhörer ist, stellt sich schnell von alleine heraus. Der junge Leutnant Fischer hier kann nicht ausweichen, er ist es, der den Namen Stephen Crane zu ihr zurückgebracht hat.

„Er hatte keine Zeit“, sagt sie. „Er musste sich beeilen, wollte weiter. Mr. Crane hat mir nicht die ganze Geschichte seines Lebens erzählt. Er lag hier, sah mich an oder blickte aus dem Fenster und piekte in seinen Erinnerungen herum. Dämmerte immer wieder weg. Manchmal wusste ich gar nicht, wer hier erzählt. Als hätte es mehrere Mr. Cranes gegeben.

Er bereitete mir eine Auswahl wie … wie von einem Buffet, einem Lebensbuffet. Und ich nahm sie an, ohne nachzufragen, ohne ihn zu unterbrechen. Obwohl es nachher doch ein Dialog zwischen uns war, mehr Dialog als Erzählung. Das ergab sich so.

Er kam auch im Sommer zu uns.“

3

Erster Tag28. Mai 1900

Vor drei Tagen sagte Dr. Fraenkel es ihr im Vorbeigehen: „Ein amerikanischer Journalist und Schriftsteller kommt zu uns nach Badenweiler. Stephen Crane.“ Elisabeth gab ein Geräusch von sich, eine helle Mischung aus einer Art „Ja“ und einem „Huch“ und sie stolperte die letzten beiden Stufen hinab. Dr. Fraenkel griff nach ihren Oberarmen. „Hoppla, Schwester, was denn, was denn?“

„Wer kommt hierher, Herr Doktor?“

„Stephen Crane. Über den großen Teich nach England und von dort in unser Sanatorium.“

Das kann nicht sein, dachte Elisabeth. Stephen Crane? Hierher? Zu ihr?

„Cranes Frau“, sagte Fraenkel, „hat mich angeschrieben. Crane geht es wohl sehr schlecht. Tuberkulose, hat er anscheinend schon lange, komme jetzt voll zum Ausbruch. Und Sie, Schwester? Warum kommen Sie hier so stürmisch die Treppe hinab?“ Fraenkel bekam ein Doppelkinn im Bart, als er auf sie hinabschaute. Sie wollte sagen, dass sie alle Bücher von Stephen Crane kenne – und das war nicht alles: Crane hatte ein Buch über sie geschrieben. Über sie. Elisabeth. The Monster. Das Monster Elisabeth. Die Narben zwickten. Ohne dass Stephen Crane sie je gesehen hatte, ohne sie zu kennen, aus Tausenden Kilometern Entfernung, hatte er ein Buch geschrieben, das ihrem Gesicht ein schauderhaftes Denkmal setzte. Sie tastete nach ihrer linken Gesichtshälfte. Sie hörte Fraenkel irgendetwas murmeln, jemand griff nach ihrem Hinterkopf, drückte sie gegen einen Spiegel und sagte: Liebe dich! Flammen strichen über ihre Wange. Liebe Dich. Ich verstehe Dich. Ich schon, glaube mir.

Heute ist der Tag. Elisabeth fühlt sich, als krabbelten kleine Tiere durch ihr Haar. Sie greift sich unter die Haube und kratzt. Sie steht abseits einer Gruppe von Ärzten im Flur der Villa, die linke Seite dem Sonnenlicht zugewendet. Wenn mich jetzt jemand ansähe, denkt sie, würde mein Gesicht im Licht zerfließen, wäre unerkennbar.

Dr. Fraenkel, in der Mitte der anderen Ärzte, streicht sich den Bart, hält Papiere. Sie warten auf einen Patienten. Elisabeth wartet auf … ein Gespenst? Auf etwas Großes.

Der Vierspänner rollt herauf, lackiertes Holz glänzt in der Sonne, die Flanken der Pferde sind nass. Sie geht hinter den Ärzten nach draußen, sofort perlt Schweiß auf ihrer Stirn, sie verschränkt die Hände auf dem Rücken, steckt sie in die Taschen, verschränkt sie vor dem Leib. Die Kutschräder poltern laut, in der Windstille hängt sich der Staub in die Luft, scheint beinahe unbeweglich haften zu bleiben und ist gelb vom Licht. Der Kutscher beugt sich nach hinten, zieht an den Zügeln, die Pferde wenden die Köpfe und stemmen die Beine schräg gegen den eigenen Lauf. Beide Türen federn aus den Schlössern, von den Stufen aus sieht Elisabeth nicht, wer auf der Brunnenseite aussteigt, auf ihrer Seite tritt ein Mann in dunklem Anzug auf die kleine Leiter unter der Kutschtür, blickt sich um und sagt etwas in den Wagen hinein. Er hat einen weit überhängenden Schnurrbart. Elisabeth weiß nicht, woher sie die Erkenntnis nimmt, aber dieser Mann ist nicht Crane. Jetzt lacht er, als hätte in der Kutsche jemand einen Witz gemacht, er stemmt beide Hände in die Tür, die Stiefel überkreuzt, als wolle er lange so stehen bleiben und mit einem Unsichtbaren plaudern. Hinten um die Kutsche herum kommt eine mollige Frau in hellblauem Kleid: lockiges Blondhaar, weiche Arme und hochrote Pausbacken. Dr. Fraenkel geht auf sie zu und als kenne sie ihn schon lange, schüttelt sie seine Hände und sagt irgendetwas. War das die Frau von Stephen Crane, ihrem Stephen Crane? Diese Rundliche da?

Eine hübsche junge Frau erscheint, sie trägt ein helles Sommerkleid und grüßt Dr. Fraenkel, während der Mann noch immer mit jemandem in der Kutsche redet. Das könnte sie sein, und die Aufgeblähte eine Tante oder sonst etwas. Eine weitere junge Frau – in Schwesterntracht – macht einen Knicks. Der Kutscher bindet einen Berg von Koffern vom Dach des Wagens und reicht sie einem der Ärzte hinunter und die dicke Frau sagt etwas zu der amerikanischen oder britischen Krankenschwester, die wieder einen Knicks macht und hinter der Kutsche verschwindet.

Dr. Fraenkel tritt auf Elisabeth zu.

„Das Zimmer für Mr. Crane ist fertig, alles vorbereitet?“, fragt er. „Natürlich, Herr Doktor.“

„Sie sprechen doch Englisch, oder, wenn ich mich recht entsinne?“ „Fließend. Ich habe eine Tante in Amerika.“

„Schön, Elisabeth, sehr schön, Mädchen. Dann werden Sie Dienst bei Mr. Crane übernehmen. Das ist doch hervorragend, wenn er eine Krankenschwester hat, die ihre Ausbildung vor nicht langer Zeit mit Bestnoten abgeschlossen hat und seine Sprache spricht. In Ordnung?“

„Jawohl, Herr Doktor. Unbedingt.“

„Unbedingt?“

„Ich … ich habe seine Bücher gelesen.“ Fraenkel sieht auf sie hinab, er scheint der Einzige hier zu sein, der nicht schwitzt.

„Sie sind voller Überraschungen, Schwester“, sagt er.

Wenn Sie wüssten, denkt sie.

Der Mann in dem dunklen Anzug tritt beiseite. Jetzt, denkt Elisabeth, jetzt muss er kommen. Wie sieht er aus? Groß und stark? Schwarzhaarig? Überlegen. Ein kluger, weitsichtiger Mann. Seinem Werk verpflichtet. Eine gewisse Strenge wird ihm zueigen sein. Ein dünnes Bein stelzt hervor, schwarze abgetragene Stiefel, schwarze Hose, langsame Bewegungen. Ein nach vorne durch die Tür geneigter Kopf mit glattem, dunkelblondem Haar, der weiße Scheitel von Strähnen gekreuzt, zwei bleiche Hände an den Türseiten. Das ist er. Crane steigt aus, atmet tief und zieht den zerknitterten Kragenbinder auf dem Hemd zurecht. Er ist klein und mager. Sein Blick bleibt sofort auf Elisabeth hängen. Sie sehen sich an. Elisabeth wartet auf das übliche Erstaunen wegen ihrer linken Seite, aber Crane blickt ruhig und gelassen, bis sie zu Boden schaut, den feinen Staub auf ihren Schuhen sieht und wieder den Kopf hebt. Immer noch betrachtet er sie, kneift die Augen zusammen, als überlege er, wo er Elisabeth zuvor gesehen habe. Er deutet eine Verneigung an. Er hat geschwungene, dunkle Augenbrauen, gut für Skepsis und Belustigung, ein schmales Gesicht, hübsch. Mit Daumen und Zeigefinger fährt er sich über den Schnurrbart. Ja, denkt sie, ja, ich bin es, Mr. Crane. Er wendet sich dem Mann im schwarzen Anzug zu, sagt etwas, blickt wieder Elisabeth an und lächelt. Die rundliche Frau in dem hellblauen Kleid hakt sich bei ihm ein, starrt auf sein Gesicht, dann zu Elisabeth hinüber.

Dr. Fraenkel reicht Crane die Hand, Crane neigt sich zur Seite und hustet, hält sich an der Kutsche fest, bittet um Verzeihung und murmelt etwas. Der Doktor lacht, was bei ihm selten vorkommt.

Crane, Fraenkel, die Frau und die anderen steigen die Stufen an Elisabeth vorbei empor. Crane sieht sie an und hebt die Augenbrauen, als wolle er sagen ‚ich verstehe schon‘ – als wäre ihm ihre Art von Gesicht vertraut. Elisabeth greift sich beinahe an die schlechte Seite, kratzt sich aber nur die Schulter.

Die anderen beachten sie nicht, nur Fraenkel zwinkert ihr kurz zu. Als sie um die Ecke in den Flur abbiegen, sieht Crane sie noch einmal an. Die Frau bemerkt das und zieht an seiner Armbeuge. Der Kutscher spricht mit den Pferden und tätschelt ihnen die Nüstern. Er zerrt etwas Dickes und Biegsames aus der Tür des Wagens.

Sie haben ihn auf einer Matratze transportiert, vier Tage, vier Tage von Basel mit der Kutsche, bei diesen Temperaturen.