8,99 €

Mehr erfahren.

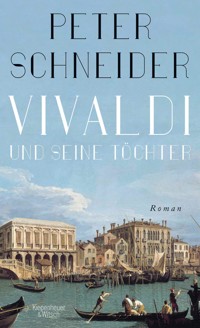

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Burk verschreibt sein Leben der Erforschung der Medizingeschichte im Nationalsozialismus. Was eher zufällig beginnt, entwickelt sich zu einer zerstörenden Obsession, die auch die Wahrnehmung der Gegenwart zwanghaft überformt. Burk wird zum Pionier einer verspäteten Forschungsrichtung – und verirrt sich. Peter Schneider unternimmt den riskanten Versuch, den Blick von der deutschen Vergangenheit zurück auf einen ihrer Erforscher zu lenken. In »Skizze eines Enthüllers« zeigt sich beispielhaft das Psychogramm eines Verlorenen, der den kompromisslosen Blick auf die Vergangenheit nicht übersteht. In einer lapidaren und trügerisch leichten Sprache hält Peter Schneider in neun Erzählungen jene Augenblicke fest, in denen das Verstehen aussetzt, in denen das Leben sich als »Fest der Missverständnisse« kristallisiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Peter Schneider

Das Fest der Missverständnisse

Erzählungen

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D. C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013, »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015 und »Club der Unentwegten«, 2017.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Burk verschreibt sein Leben der Erforschung der Medizingeschichte im Nationalsozialismus. Was eher zufällig beginnt, entwickelt sich zu einer zerstörenden Obsession, die auch die Wahrnehmung der Gegenwart zwanghaft überformt. Burk wird zum Pionier einer verspäteten Forschungsrichtung - und verirrt sich. Peter Schneider unternimmt den riskanten Versuch, den Blick von der deutschen Vergangenheit zurück auf einen ihrer Erforscher zu lenken. In »Skizze eines Enthüllers« zeigt sich beispielhaft das Psychogramm eines Verlorenen, der den kompromisslosen Blick auf die Vergangenheit nicht übersteht.

In einer lapidaren und trügerisch leichten Sprache hält Peter Schneider in neun Erzählungen jene Augenblicke fest, in denen das Verstehen aussetzt, in denen das Leben sich als »Fest der Missverständnisse« kristallisiert.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2003, Rowohlt Verlag, Reinbek

eBook © 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © Love the wind - stock.adobe.com

ISBN978-3-462-31774-9

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Papagalli

Skizze eines Enthüllers

Anmerkung des Autors zu »Skizze eines Enthüllers«

Die Wette

Das Wiedersehen

Frühling in Sarajevo

Der große und der kleine Bruder

Das Ende jeder Diskussion

Experiment mit mehreren Männern

November

Papagalli

»See« war mit dickem Filzstift in das Oval auf das zerknitterte Papier geschrieben, am Rand des Sees waren kleine Ortschaften eingetragen, deren Namen ich nicht entziffern konnte, dann »Madonna mit dem Kind«, »Telefonzelle«, »Gascontainer« und »rechts einbiegen«. Die Serpentinenstraße auf dem Plan führte nach unten, vielleicht, weil der Norden auf dem Papier im Süden lag, jedenfalls fuhr ich eine steile Straße nach oben. Ich erinnerte mich vage, dass mein Ziel ein rosafarbenes Haus auf einem Hügel sein sollte, von dem aus man den See sehen würde. Als der Asphaltbelag aufhörte, wurde der von Macchia gesäumte Landweg eng und so holprig, dass ich um meinen Auspuff fürchtete. Die Zweige von Büschen schlugen gegen die Fenster und kratzten an der Karosserie, trockene Blätter und morsche Astknorpel regneten aus den Baumkronen auf die schwarzen Plastiksitze des Cabrios. Erst als ich daran vorbeigefahren war, merkte ich, dass ich das rosarote Haus erreicht hatte.

Es war ein geräumiges toskanisches Bauernhaus, an dessen Verputz seit Jahrzehnten nur die Sonne und die Witterung gearbeitet hatten. Man hätte es für verlassen halten können, hätten nicht die Elektroleitung und das Telefonkabel, die von nagelneuen Masten unweit des Hauses hügelabwärts führten, angezeigt, dass neue Bewohner mit neuen Ansprüchen eingezogen waren.

Die Kette vor der Einfahrt hing lose in den seitlich eingerammten Eisenpfosten. Vor dem Haus stand ein Fiat 500 mit italienischem Kennzeichen. Als ich das Cabrio neben dem Fiat parkte, hörte ich einen kurzen trockenen Knall. Aus zwei verschiedenen Richtungen schlenderten zwei junge Burschen auf mich zu. Der eine von den beiden hielt ein Gewehr in den Händen. Sie winkten mir zu, als würden sie mich kennen. Der mit dem Gewehr zeigte auf einen Punkt oberhalb meiner Schulter, legte an, verfolgte damit ein sich offenbar bewegendes, für mich unsichtbares Ziel und drückte ab. Beide schauten lange in das Loch, das sie in den Himmel geschossen hatten, der Schütze nickte heftig, sein Begleiter schüttelte den Kopf, dann lachten sie. Ich war verblüfft. Von Linda war ich umständlich darauf vorbereitet worden, in diesem Haus drei ihrer Berliner Freundinnen zu finden, »so Ende zwanzig, Ende dreißig«, die alle irgendwie in Scheidungen oder Trennungen verwickelt waren. Es handele sich um »ein Frauentreffen«, bei dem Männer eigentlich nicht vorgesehen seien. Nein, ein Männerverbot sei nicht ausgesprochen worden, und Platz im Haus gebe es genug. Aber fragen habe sie schon müssen, ob es recht wäre, wenn sie dort ausnahmsweise für eine Nacht einen Mann, der zufällig in der Nähe … Und nur ihr zuliebe habe man beschlossen, den Regelverstoß zuzulassen.

Ich hatte Linda angeboten, unser Wiedersehen zu verschieben, ich wolle keinesfalls stören. Aber genau auf diese Störung des Frauentreffs hatte Linda es wohl abgesehen. Und jetzt waren die einzigen Wesen, die ich in dem angeblich männerlosen rosaroten Haus antraf, zwei junge Kerle mit Gewehren!

Die beiden waren in dem Alter zwischen 18 und 30, in dem man Männer, und besonders Italiener, wie Linda mir gesagt hatte, grundsätzlich nur in Handschellen auf die Welt loslassen sollte. Höchst manierlich stellten sie sich vor. Antonio hieß der eine, Giorgio der andere, beide hatten üppige schwarze Locken und einen Zweitagebart. Beide trugen über gelben Timberland-Stiefeln ausgewaschene Jeans. Antonio hatte eine Jägerweste mit tausend Täschchen über sein T-Shirt gelegt, Giorgio trug eine Cordjacke mit aufgenähten ledernen Schulterstücken und entsprechenden Ärmelaufsätzen. Nein, die Frauen seien nicht zu Hause, sie seien den Weg hinaufgefahren, wahrscheinlich zu einem Spaziergang, die Kette sei offen gewesen und da hätten sie, Antonio und Giorgio, eben haltgemacht, der schönen Aussicht wegen und auch, weil man hier oben leichter mal einen Fasan vor die Flinte bekomme als unten im Tal. Ich hatte vergessen, dass die Jagdzeit angebrochen war. Antonio zeigte schon wieder aufgeregt in den Himmel, Giorgio und ich legten die Hand an die Stirn, denn die Sonne blendete. Ich sah nichts als einen winzigen schwarzen Vogel, der sich lichtschnell über unseren Köpfen talwärts bewegte, Antonio sah wahrscheinlich auch nichts, aber er drückte ab – wieder daneben.

Sie stellten das Gewehr an einen Baum.

Bella macchina, sagte Antonio und deutete auf meinen uralten weißen VW-Cabrio. Er stellte sich auf das Trittbrett, schaute auf die Armaturen und wippte, als wolle er die Stoßdämpfer des Wagens überprüfen. Ich befürchtete, dass das verrostete Trittbrett seinem Wippen nicht standhalten würde, und wies ihn auf das Krachen unter seinen Füßen hin.

Porsche, sagte ich, will jetzt eine Karosserie bauen, die mindestens 300000 Kilometer rostfrei bleibt!

Die beiden nickten fachmännisch. Die Deutschen, meinte Giorgio, bauen die haltbareren Autos. Darin sind sie besser als die Italiener.

Aber die Italiener, sagte Antonio, bauen schönere und wendigere Autos!

Mit der Hand ahmte er einen Alfa Romeo nach, der im Zickzackkurs an all den BMWs und Mercedessen vorbeipreschte, die die Autobahn »del Sole« verstopften.

Brumm, brumm, imitierte ich ihn und nickte.

Wie kommt es, dass du so gut Italienisch sprichst?, fragte Antonio und hielt seine Hand in der Luft an, als werde er gewahr, dass die Zeichensprache überflüssig war.

Ich erklärte ihnen, dass ich nicht zum ersten Mal in Italien sei.

Die Deutschen, meinte er, sind intelligent! Sie reisen überallhin, und sie haben Geld!

Wir setzten uns an den Holztisch vor dem Haus. Ich hatte eine Flasche Kirsch aus Deutschland mitgebracht und bot den beiden davon an. Sie prosteten mir mit der Flasche zu, ließen kennerisch den ersten Schluck im Gaumen hin und her rollen, verdrehten zustimmend die Augen, bevor sie schluckten. Antonio und Giorgio nahmen eine Filterzigarette von mir, ich eine Filterlose von ihnen. Eine merkwürdige Ruhe entstand zwischen uns, während wir einander die Flasche zureichten. Ich blickte den Hügel hinunter ins Weite, die Unterseiten der Blätter an den Olivenbäumen blitzten silbrig auf, wenn der Wind sie drehte, unten flimmerte die Luft über dem See und versetzte die ufernahen Häuser in ein angenehmes Schwanken. Man konnte verstehen, warum drei Frauen aus Berlin sich auf diesem Hügel eingekauft und Licht, Telefon und wahrscheinlich auch Wasser hierhergebracht hatten. Das einzige Geräusch, das ich wie aus Stereo-Lautsprechern hörte, war das aus allen Richtungen einstürmende Konzert der Zikaden. Im Nachhinein fiel mir ein, dass ich dieses Konzert bereits gehört hatte, als ich aus dem Cabrio ausgestiegen war; Antonios Schüsse hatten es abrupt zum Schweigen gebracht und waren in meiner Erinnerung offenbar so lange nachgehallt, dass ich es erst jetzt wieder wahrnahm. Die Aussicht schien mir merkwürdig vertraut, ich kannte sie aus dem Gemälde eines italienischen Rennaissance-Malers oder auch aus einem Film, dessen Titel ich vergessen hatte. Ich hatte schon einmal von diesem oder einem ähnlichen Hügel auf einen See geschaut – mit dem Blick des Filmhelden oder dem eines Eigentümers in spe? Jedenfalls war es ein wehmütiger, irgendwie umflorter Blick gewesen, der Blick eines Trauernden, der alles erreicht und das Liebste verloren hat – ob es sein Kind war, seine Geliebte, seine Mutter oder seine Hoffnung, darüber gab die Erinnerung keine Auskunft.

Antonio zeigte auf eine unsichtbare Stadt jenseits der Hügelkette. Di là, sagte er, sono le signore!

Im gleichen Augenblick nahm er das Gewehr zur Hand, ging mit dem Lauf dem Flug eines unsichtbaren Ziels nach und schoss. Giorgio sah ihn missbilligend an und nahm ihm das Gewehr weg.

Ich reichte ihm die Flasche, er nahm einen großen Schluck, dann, diesmal ohne zu fragen, noch eine von meinen Filterzigaretten.

Die Italiener, sagte er, sind immer in der Krise. Egal, wann du kommst und fragst, immer in der Krise. Wir streiken, wir ballern in den Straßen herum, wir morden, und wir rauben die Touristen aus. Aber es gibt etwas, das wir den Deutschen und allen anderen voraushaben. Weißt du, was?

Ich war nicht übermäßig neugierig, aber sah ihn fragend an. Il sole, l’ amore e l ’ospitalità!, sagte Antonio, und fügte dann, da ich ein Auflachen nicht unterdrücken konnte, hinzu: Lo dico sul serio!

Sul serio!, bestätigte Giorgio.

Ob ich verheiratet sei, fragte Antonio. Ich sagte ihm, ich kenne nur eine von den vier Frauen hier auf dem Hügel näher.

Quella bionda?, fragten beide wie aus einem Mund. Aus der gestenreichen Beschreibung von der »Blonden« erriet ich ein langbeiniges Wesen mit einem fantastisch großen Busen.

Nein, die Frau, die ich kenne, habe schwarze Haare, erwiderte ich.

Ah quella mora!, rief Antonio und stieß Giorgio an. Bellissima! Una bomba! Ti ricordi?

Giorgio schien sich nur allzu gut an »la bomba« zu erinnern. Er sah mich traurig an. Aber sie sind heute Morgen weggefahren.

Ich wollte wissen, woher sie, Antonio und Giorgio, die deutschen Frauen kannten. Antonio trug die Post aus und brachte sie vom Dorf herauf, Giorgio war Bäcker und reservierte die Brötchen und das Ciabatta-Brot, das die Frauen tags zuvor bei ihm bestellten.

Und du? Was machst du mit all diesen Frauen?

Ich sagte noch einmal, dass ich nur eine von ihnen kannte, aber an ihren Mienen konnte ich sehen, sie glaubten mir kein Wort.

Die Frauen hätten hier wirklich viel investiert, meinte Antonio, nun plötzlich im Tonfall eines einheimischen Lokalpolitikers. Sie hätten die Fenster abgedichtet, das Dach neu gedeckt, den Viehstall im Parterre in einen Schlafraum umgewandelt und die Böden neu gelegt. Sie forderten mich auf, ihnen zum Haus zu folgen. Wir blickten durch die Fenster und sahen frisch lackierte Holzbohlen, rötliche, neu verlegte Terrakotta, ein breites französisches Bett.

Magari, c’ è anche il telefono!, merkte Giorgio an und zeigte stolz auf ein Porzellantelefon links vom Bett, als wäre es sein eigenes. Ich nickte, so komfortabel und aufwendig eingerichtet hatte ich mir das Haus nicht vorgestellt.

Überall hier in der Gegend, erklärte mir Antonio, gebe es solche Häuser.

Weiter oben sei ein ganzes Dorf von deutschen Künstlern, Schauspielern, Schriftstellern aufgekauft und umgewandelt worden – ob ich es sehen wolle. Es lebten viele Deutsche dort, die sich sicher freuen würden, mich zu begrüßen.

Ich sagte, ich würde lieber zum See hinunterfahren und schwimmen, wenn das Wasser um diese Zeit nicht schon zu kalt sei.

Zu kalt für sie, meinten sie, aber nicht für mich. Sie hätten hier Deutsche gesehen, die zum Schrecken der Einheimischen sogar im Winter badeten.

Ich folgte im Cabrio dem Fiat hinunter zum See. Unterwegs hielten sie mehrmals an, wechselten ein paar Worte mit Bauarbeitern, die ein Haus renovierten, grüßten eine Gruppe von Mädchen, die unter den Pappeln zum See promenierten, deuteten nach hinten, auf mich, den »amico tedesco«.

Wir parkten die Autos und gingen bis zum Ende des hölzernen Laufstegs. Sono belle queste ragazze, no?, sagte Giorgio. Ich stimmte zu, aber Antonio machte eine wegwerfende Handbewegung. Belle si ma …! Sie seien alle Jungfrauen und machten es nicht vor der Heirat.

Der See war efeugrün, aber sauber, so versicherten sie mir. Ich zog mir unter den ermunternden Zurufen der beiden die Badehose an, während Giorgio schützend das Badetuch vor mich hielt. Sie sahen mich an wie einen Astronauten, als ich in meiner grünen Badehose vor ihnen stand. Vom Strand aus beobachteten uns die Mädchen, winkten zurück, als Antonio sie mit den Gesten eines Zirkus-Impresarios auf meinen großen Auftritt vorbereitete: den Sprung ins unausdenklich kalte Wasser. Aber plötzlich stellte er sich selber in voller Kleidung an den Rand des Laufstegs, blickte einen langen Augenblick, wie in äußerster Konzentration, in die grüne Tiefe, beugte den Oberkörper vor, streckte die Arme über den Kopf und machte dann mit einem Aufschrei des Entsetzens einen Satz zurück. Siehst du es nicht, fragte er mich und schüttelte sich, da schwimmen Eisstücke!

Ich führte ihnen meinen besten Köpfer vor und tauchte. Das Wasser war weich und warm, wärmer als die Luft, allerdings ein bisschen suppig – wie eine überkochte Minestrone. Als ich die Augen unter Wasser aufmachte, sah ich nichts als Grün, aber wenigstens zwickte das Wasser nicht in den Augen. Beim Auftauchen hörte ich Beifall von meinen Begleitern. Ich kraulte, vollführte ein paar Schmetterlingsschläge, tauchte lange und ließ sie raten, an welcher Stelle ich wieder hochkommen würde. Mehrmals gelang es mir, sie zu täuschen. Sie schauten mir zu wie zwei besorgte Onkel, deren Neffe die ersten Schwimmzüge vollführt, dem sie aber, falls er unterginge, keinesfalls nachspringen würden. Schließlich zeigten sie mir die Stelle, an der ich am besten ans Ufer gelangte, und liefen mir mit dem ausgebreiteten Badetuch entgegen, auch meine anderen Sachen hatten sie mitgebracht.

Sei un grande, sagten sie.

Ma era niente, sagte ich und fühlte mich gar nicht blöde bei diesem Dialog.

Trinken wir ein bisschen!, meinte Antonio. Er deutete auf einen zirkusrunden Holzbau am Strand. Der Mann an der Bar kannte die beiden und grüßte sie mit ihren Vornamen. Sie stellten ihren »amico tedesco« vor. Der Barmann hieß mich willkommen wie jemanden, den man aus dem Fernsehen kennt, und auch ich hatte jetzt den Eindruck, ich hätte ihn schon einmal gesehen. Wissen Sie eigentlich, dass Sie genau so aussehen wie Daniel Gélin?, fragte ich. Er nickte, obwohl er offensichtlich von dem französischen Schauspieler nie gehört hatte. Antonio und Giorgio lachten und klopften ihm anerkennend auf die Schulter. Der Barmann zuckte mit den Achseln und sah mich jetzt mit einem schüchternen Lächeln an, genau wie Daniel Gélin, und ich dachte, der eine ist nun reich und berühmt geworden mit diesem Gesicht und diesem Lächeln, und der andere steht mit demselben Gesicht und demselben Lächeln hinter einer schlecht besuchten Bar in diesem gottverlassenen italienischen Seeort.

Wir tranken Rotwein.

Sei invitato, widersprach Antonio, als ich die erste Runde bezahlen wollte, und wurde ernst, als ich nicht nachgeben wollte: Sei un ospite, siamo in Italia!

Mehrere Runden lang standen wir mit unseren Rotweingläsern an der langen Bar, in weitem Abstand voneinander; es gab niemanden, der uns zum Zusammenrücken genötigt hätte. Ab und zu sahen wir uns an, grinsten ganz ohne Grund und traten gemächlich von einem Bein auf das andere.

An der Fensterwand, von der aus man den See sehen konnte, stand ein Spielautomat. Er nahm die ganze Breite der Fensterwand ein und glich keinem der Spielautomaten, die ich kannte. Auf der gläsernen Frontseite war exakt die Landschaft aufgemalt, die ich eben mit dem Cabrio durchfahren hatte. Ich erkannte den von der Sonne beschienenen dunkelgrünen See mit dem Laufsteg, im Hintergrund hellgrüne Hügel mit Olivenhainen und toskanischen Bauernhäusern, den unglaublich blauen, nur von einer einzigen Wolke am Horizont bedrohten Himmel. Links neben dem Laufsteg bemerkte ich eine Anlegestelle für Motorboote, die ich draußen womöglich übersehen hatte, im Ufergebüsch hinter den Motorbooten die großen weißen Schatten von Vögeln, die lustlos mit den Flügeln schlugen, ganz so, als fehle es ihnen an Kraft oder an einem Anreiz zum Fliegen.

Giorgio ging zu einem Gewehrstand, der etwa fünf Meter entfernt von dem Automaten montiert war, und warf ein Hundertlirestück in den Münzschlitz. Sofort leuchteten tausend bunte Lämpchen im Metallrahmen der gemalten Landschaft auf, die schattenhaften Vögel im Gebüsch gewannen plötzlich Farbe, die Flügel schlugen schneller, ein ohrenbetäubendes Flattern erfüllte den Raum. Fünf, sechs fette Rebhühner fuhren aus dem Gebüsch auf und stoben in wilder Flucht in den Himmel, dem Horizont entgegen. Giorgio nahm die Beute ins Visier, schoss, das elektronische Gewehr wild schwenkend, in die Rebhühnerschar, jauchzte auf, wenn ein Huhn ins Gebüsch abstürzte, aus dem es sich, auf wunderbare Weise geheilt, gleich wieder erhob, um neuerdings in den hektischen, immer wieder absinkenden Flugstößen, die Rebhühnern eigen sind, in den Glashimmel zu steigen. Verblüfft beobachtete ich den Schützen und die unsterblichen Rebhühner, die, von elektronischen Blitzen zersiebt, immer wieder aufflatterten und den Horizont suchten – es waren vermutlich die letzten Exemplare ihrer Gattung, die dem Betrachter im Spiel vor Augen führten, warum Rebhühner in dieser Gegend nur als elektronische Gespenster überleben konnten.

Antonio verfolgte die Abschüsse seines Freundes ohne Neugier. Lässig stand er mit dem Rücken zur Bar, auf die Ellbogen gelehnt, und rief Giorgio hin und wieder die Punktzahl zu, die er mit seinem letzten Schuss erreicht hatte. Als die Munition verschossen war, als kein Huhn mehr auffliegen wollte, als alle Lämpchen erloschen waren, schritt er mit der Miene eines Siegers zum Apparat und eröffnete die zweite Runde. Er traf öfter als Giorgio, aber just in dem Augenblick, da er sich dem Punktestand von Giorgio näherte, stieß dieser zwischen den Zähnen einen Pfiff hervor.

Eine junge Frau mit langen braun gelockten Haaren hatte die Bar betreten, grüßte den Barmann und die beiden Jäger, stöckelte auf schwindelerregend hohen Absätzen und in roten Hosen, die ihren Hintern und die Beine mit der Genauigkeit einer Strumpfhose nachzeichneten, an der Theke vorbei.

Quanto sei bella oggi!, sagte Giorgio und sah ihr nach, wie sie durch den Raum tackerte. Daniel Gélin grüßte. Der Pfiff und das Klickklack der Absätze hatten Antonio aus dem Takt gebracht. Er hatte den Kopf gewendet und eine Unzahl von aufreizend flatternden Rebhühnern entkommen lassen. Wütend trat Antonio gegen den Spielautomaten, aber am Punktestand änderte sich nichts.

Die Frau ging auf eine Tür zu und schloss sie auf. Hinter der Tür öffnete sich ein runder Kuppelsaal.

Voi venire stasera, fragte mich Antonio, balliamo un po’, c’ è musica, live! Die junge Frau schaltete mit einem Druck auf einen Knopf der Sicherungsanlage sämtliche Schweinwerfer an und blickte mich neugierig an.

II nostro amico tedesco, erklärten die beiden.

Heute Nacht wird getanzt, sagte sie und trat mit einem angedeuteten Salsa-Schritt auf mich zu. Ich sagte, Lust hätte ich schon, aber ich wisse nicht, was meine Freunde heute Abend vorhätten.

Es sind vier Freundinnen, korrigierte mich Antonio.

Ich könne sie alle vier mitbringen, meinte Giorgio.

Antonio zahlte, als ich meinen Geldbeutel zog. Inzwischen dämmerte es, Dunst stand über dem See und kroch den Hügel hinauf. Ich wollte allein fahren, aber die beiden ließen es sich nicht nehmen, mich zu begleiten. Die Deutschen hätten keine Ahnung, wie rasch die Dunkelheit hier hereinbreche und wie leicht man sich um diese Tageszeit verirren könne.

Vor dem Haus auf dem Hügel stand ein silbergrauer Citroën DS. Als wir losfuhren, war es am See schon dunkel gewesen. Hier oben sah man noch die riesig vergrößerte Sonne in den Wolkenschleiern am Horizont. An dem Holztisch, an dem ich eben noch die Flasche Kirsch herumgereicht hatte, saßen jetzt zwei Frauen, die ich nicht kannte und die uns kühl begrüßten. Die eine war vermutlich die Blonde, deren Formen Antonio so ausdrücklich mit den Händen nachgezeichnet hatte. Aber offenbar hatte er nur den Busen und das blonde Haar bemerkt, nicht das strenge Gesicht, das mindestens zwanzig Jahre älter war als das seine. Die andere Frau trug eine rote Stoppelhaarfrisur, schien etwas jünger und wirkte lustiger. Aber auch sie hatte einen vorwurfsvollen Ausdruck im Gesicht.

Schlagartig änderte sich der Ton von Antonio und Giorgio. Sie redeten zu schnell, ja fast unterwürfig. Sie hätten nur nach dem Rechten sehen wollen, da die Kette am Eingang nicht verschlossen gewesen sei – es gebe in der Gegend so viele Einbrecher! Deswegen seien sie mit dem Auto auf das Grundstück gefahren, hätten kurz die Fenster und die Türen überprüft – und da sei ich gekommen, der »amico tedesco«.

Fa niente, sagte die Blonde, aber an der Art, wie sie es sagte, merkte man, dass es doch etwas machte.

Die beiden verabschiedeten sich rasch, nicht ohne mich leise noch einmal an den Tanzabend zu erinnern. Dann fuhren sie davon, hupten noch zweimal, hielten ihre Hände erst mit dem hochgereckten Daumen, dann mit vier Fingern aus den Fenstern, und verschwanden in der Kurve.

Wir drei schauten stumm der Staubwolke nach, die der forsch fahrende Fiat hinterlassen hatte. Die Wolke stand eine Weile in der Kurve, vergrößerte sich, von der Sonne üppig ausgeleuchtet, in Sekunden, wurde zusehends poröser, löste sich aber nicht auf, als sie das Haus und uns erreicht hatte. Sie stand nun zwischen uns und dem See, und ich spürte, dass ich in den Augen der Hauseigentümerinnen für diese Wolke verantwortlich war.

Ich stellte mich vor. Das taten auch die Frauen: Verena hieß die Blondgelockte, Karin ihre Freundin.

Linda habe mich am Morgen erwartet, teilte mir Verena in einem strengen Ton mit, sei dann, da mit mir nicht mehr zu rechnen war, am späten Vormittag mit Rebecca nach Florenz gefahren. Wann sie von dort zurückkehren werde, keine Ahnung. – Ob denn mein Telegramm, in dem ich die Zeit meiner Ankunft angekündigt hatte, nicht angekommen sei, fragte ich. – Nein, es sei nicht angekommen, oder vielleicht angekommen, aber von meinem lieben neuen Freund, dem Postboten Antonio, nicht ausgetragen worden – was durchaus die Regel sei. Wie und warum ich überhaupt mit ihm und seinem Kumpel ins Gespräch gekommen sei?

Ich erzählte ihnen, auf welche Weise ich den beiden begegnet war. Aber ich war selber überrascht, dass sich die Einzelheiten des Ablaufs in meiner Erzählung wie von selbst veränderten. Während der See immer dunkler wurde, während die inzwischen unsichtbare Sonne nur noch einen dünnen, fahlroten Streifen am Horizont beleuchtete, während die Zikaden immer lauter und aufdringlicher dazwischensprachen, nahm mein Bericht zusehends die Gestalt eines Geständnisses an. Ich sei überrascht gewesen, einen Wagen mit italienischem Kennzeichen auf dem Grundstück zu finden. Nur weil ich Antonio und Giorgio für Freunde der Hauseigentümerinnen hielt, hätte ich mich auf ein Gespräch mit ihnen eingelassen. Nein, nicht ich hätte sie gebeten, mich zum See zu begleiten, sondern sie, die Italiener, hätten mir dieses Angebot gemacht. Schon um die vermeintlichen Freunde meiner Gastgeberinnen nicht vor den Kopf zu stoßen, hätte ich ihr Ansinnen, das mir unverdächtig erschienen sei, angenommen.

Erst haben sie hier alle Rebhühner abgeknallt, sagte Verena mit einem Blick, der mich auf die Seite der Umweltverbrecher stellte, und jetzt, da es keine mehr gibt, zielen sie auf die Vögel!

Aber sie treffen sie ja gar nicht!, warf ich ein und konnte mir in der Erinnerung an das Loch, das Antonio und Giorgio in den blauen Himmel geschossen hatten, ein Lachen nicht verkneifen.

Immer dieses Geknalle hier, sagte Karin, es ist wie auf einem NATO-Übungsplatz. Und außerdem haben sich die Schlangen hier unglaublich vermehrt, weil es keine Vögel mehr gibt.

Ernähren Rebhühner sich von Schlangen?, fragte ich.

Nicht die Rebhühner, aber die Bussarde!

Welche Art von Schlangen es hier gebe, wollte ich wissen.

Schlangen, erklärten mir die Frauen, sehe man so gut wie nie, aber man höre sie. Ein Weinbauer sei vor Kurzem von einer Viper gebissen worden.

Im Übrigen, fuhr Verena fort, werde man solche Burschen nicht mehr los, wenn man sie einmal hereingelassen habe. Das Einzige, wovor sie Respekt hätten, sei ein Ehering, und das auch nur so lange, wie der Ehemann in unmittelbarer Nähe sei. Ob mir nicht klar sei, dass Antonio und Giorgio mich nur als willkommenen Anlass benutzt hätten, um an die Frauen im Haus heranzukommen?

Ich gab zu, dass ich in der Tat naiv genug gewesen sei, ihr Interesse auf mich zu beziehen. Was sie sonst noch alles im Schilde führten, hätte ich nicht vorausgesehen.

Konntest du ja vielleicht auch nicht voraussehen, sagte Verena, aber an dem Ton, in dem sie es sagte, war zu merken, dass ich es eben doch hätte voraussehen müssen.

Inzwischen hatte sich die Dunkelheit vom See bis zu unserem Hügel vorgearbeitet. Ein kaum wahrnehmbarer Luftzug drehte die langen Blätter des Eukalpytusbaums in das Licht, das aus dem Schlafzimmerfenster fiel, und erzeugte ein silbriges Rascheln, wie wenn man mit dem Jackenärmel das Lametta eines Weihnachtsbaumes streift. Unten vom See drang das Geräusch eines verspäteten Motorbootes herauf, dessen obere und untere Frequenzen die Luftmassen – und die Staubwolke! – zwischen uns und dem See herausgefiltert hatten. Von ferne rief ein Käuzchen. All diese Laute wurden grundiert von dem ununterbrochenen Sirren der Zikaden – es war, als stehe die ganze Landschaft unter Strom. Ein plötzliches Rascheln am Boden ließ mich zusammenschrecken und die Füße heben.

Was war das, fragte ich.

Die beiden Frauen sahen mich halb mitleidig, halb belustigt an.

Schlangen schlafen um diese Tageszeit, sagte Verena.