8,99 €

Mehr erfahren.

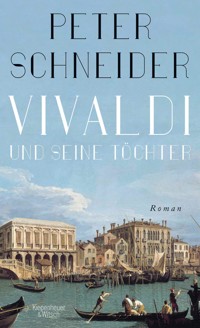

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Peter Schneiders essayistische Erzählung »Der Mauerspringer« war und bleibt eines der bedeutendsten Werke über das Phänomen der deutschen Teilung.Prophetisch schrieb der Autor schon vor 1989: »Die Mauer im Kopf einzureißen wird länger dauern, als irgendein Abrissunternehmen für die sichtbare braucht. (…) In Deutschland, scheint es, heilt die Zeit die Wunden nicht, sie tötet das Schmerzempfinden.« »Peter Schneiders Buch ist aus einer tiefen Notwendigkeit heraus entstanden; der Autor ist damit eine neue Art von Patriot. Politik kommt ja bei uns kaum mehr vor, nur noch Verwaltung, und in der sind die Deutschen bestürzend großartig. Und doch muss man dieses Land mit der Sympathie Schneiders sehen, wider das bessere Wissen, sozusagen.« Werner Herzog in DER SPIEGEL

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Peter Schneider

Der Mauerspringer

Erzählung

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D. C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013, »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015 und »Club der Unentwegten«, 2017.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Peter Schneiders essayistische Erzählung »Der Mauerspringer« war und bleibt eines der bedeutendsten Werke über das Phänomen der deutschen Teilung. Prophetisch schrieb der Autor schon vor 1989: »Die Mauer im Kopf einzureißen wird länger dauern, als irgendein Abrissunternehmen für die sichtbare braucht. (…) In Deutschland, scheint es, heilt die Zeit die Wunden nicht, sie tötet das Schmerzempfinden.«

»Peter Schneiders Buch ist aus einer tiefen Notwendigkeit heraus entstanden; der Autor ist damit eine neue Art von Patriot. Politik kommt ja bei uns kaum mehr vor, nur noch Verwaltung, und in der sind die Deutschen bestürzend großartig. Und doch muss man dieses Land mit der Sympathie Schneiders sehen, wider das bessere Wissen, sozusagen.«

Werner Herzog in DER SPIEGEL

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1982, Peter Schneider Berlin

© 1995, Rowohlt Verlag, Reinbek

eBook © 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © Anneke - stock.adobe.com

ISBN978-3-462-31773-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

I. Kapitel

II. Kapitel

III. Kapitel

IV. Kapitel

V. Kapitel

I

Das Wetter wird in Berlin in der Regel von westlichen Winden beherrscht. Ein Reisender, der sich im Flugzeug nähert, hat aus diesem Grund ausgiebig Zeit, die Stadt von oben zu betrachten. Um gegen den Wind landen zu können, muss das aus dem Westen einfliegende Flugzeug die Stadt und das sie teilende Bauwerk dreimal überqueren: zunächst in östlicher Richtung fliegend, erreicht das Flugzeug Westberliner Luftraum, überfliegt darauf in einer weiten Linkskurve den östlichen Teil der Stadt und überwindet dann, jetzt aus dem Osten kommend, das raumaufteilende Bauwerk in Richtung Landebahn Tegel ein drittes Mal. Aus der Luft betrachtet, bietet die Stadt einen durchaus einheitlichen Anblick. Nichts bringt den Ortsunkundigen auf die Idee, dass er sich einer Gegend nähert, in der zwei politische Kontinente aneinanderstoßen.

Vorherrschend ist der Eindruck einer linearen, auf dem Rechteck aufbauenden Ordnung, aus der alles Krumme verbannt ist. Im Stadtkern fällt der Festungscharakter der Mietshäuser auf, die meist im Viereck um einen Innenhof herumgebaut sind, darin die eine Kastanie steht. Wenn sich die Krone einer solchen Kastanie sanft zu bewegen beginnt, kann der Anwohner schließen, dass draußen ein Sturm mit Windstärken von sechs bis acht durch die Straßen fegt. Im Sprachgebrauch der Berliner werden diese Wohnhäuser Mietskasernen genannt; ein Ausdruck, der die Inspirationsquelle ihrer Architekten zutreffend beschreibt. Tatsächlich rufen noch die Schornsteine die Erinnerung an die Glasscherben wach, die auf den Hinterhofmauern einzementiert sind, zum Schutz gegen die Katzen und Kinder der Nachbarn.

Die neuen Häuser am Stadtrand scheinen nicht von unten nach oben gebaut. Sie wirken wie Zementblöcke, die von einem amerikanischen oder sowjetischen Militärhubschrauber abgeworfen wurden; auch im Niedergehen des Flugzeugs wird der Ortsfremde die beiden Stadtteile nicht voneinander unterscheiden. War der östliche Landesteil eben noch an der einheitlichen Färbung der Aussaat und dem Fehlen künstlicher Grenzen zwischen den Feldern zu erkennen, so bietet das Stadtbild kaum Anhaltspunkte für eine politische Zuordnung. Allenfalls die Doppelung öffentlicher Einrichtungen wie Fernsehturm, Kongresszentrum, Zoo, Rathaus, Sportstadion gibt dem Reisenden einen Hinweis, dass er sich einer Stadt nähert, in der der gleiche Geschmack dasselbe zweimal hervorgebracht hat.

Zwischen all diesen Rechtecken wirkt die Mauer in ihrem fantastischen Zickzackkurs wie die Ausgeburt einer anarchistischen Fantasie. Nachmittags von der untergehenden Sonne und nachts verschwenderisch vom Scheinwerferlicht angestrahlt, erscheint sie eher als städtebauliches Kunstwerk denn als Grenze.

Bei schönem Wetter kann der Reisende den Schatten des Flugzeugs beobachten, der zwischen beiden Stadtteilen hin und her huscht. Er kann die Annäherung des Flugzeugs an seinen Schatten verfolgen bis zu dem Augenblick, da das Flugzeug in seinem Schatten aufsetzt. Erst wenn der Reisende ausgestiegen ist, bemerkt er, dass der wiedergefundene Schatten in dieser Stadt einen Verlust bedeutet. Nachträglich stellt er fest, dass sich einzig der Schatten des Flugzeugs frei zwischen beiden Stadtteilen bewegen konnte, und plötzlich erscheint ihm das Flugzeug als eines jener von Einstein erträumten Verkehrsmittel, aus dem lächerlich jung und ahnungslos Reisende steigen und eine Stadt besichtigen, in der seit gestern tausend Jahre vergangen sind.

Ich lebe seit zwanzig Jahren in der siamesischen Stadt. Ich kam hierher wie die meisten, die es aus westdeutschen Provinzen wegzieht: weil ich in eine größere Stadt wollte, weil eine Freundin dort wohnt, weil das Ausharren auf diesem Vorposten als eine Art Ersatzdienst gilt, der die Jahre in westdeutschen Kasernen erspart. Wie die meisten blieb ich zunächst nur von Jahr zu Jahr, aber wahr ist auch, dass mir schon nach kurzem Aufenthalt in Berlin jede westdeutsche Stadt wie gefälscht vorkam.

Tatsächlich mag ich an Berlin, was diese Stadt von Hamburg, Frankfurt, München unterscheidet: die Ruinenreste, in denen mannshohe Birken und Sträucher Wurzeln geschlagen haben; die Einschusslöcher in den sandgrauen, blasigen Fassaden, die vergilbten Werbegemälde an den Brandmauern, die von Zigarettenmarken und Schnapssorten sprechen, die es längst nicht mehr gibt. Manchmal erscheint am Nachmittag im einzigen Fenster einer solchen Mauer das Gesicht eines Menschen über zwei Ellbogen, die auf ein Kissen gestützt sind, ein Gesicht im Rahmen von ein paar Zehntausend Ziegelsteinen – Berliner Porträt. Die Ampeln sind kleiner, die Zimmer höher, die Fahrstühle älter als in Westdeutschland; es gibt immer wieder Risse im Asphalt, aus denen die Vergangenheit wuchert. Am besten gefällt mir Berlin im August, wenn die Rollläden geschlossen sind und in den Schaufenstern Schrifttafeln hängen, die eine kaum mehr glaubhafte Rückkehr ankündigen; wenn die 90000 Hunde Ferien machen und sich hinter den Scheibenwischern der paar zurückgebliebenen Autos die Werbezettel irgendeiner Life-Show bündeln, wenn hinter offenen Türen die Stühle leer bleiben und die zwei verstreut sitzenden Gäste den Kopf nicht mehr heben, falls doch noch ein dritter die Kneipe betritt.

Nur noch gelegentlich, wenn mich die Einheimischen zu einem Sonntagsspaziergang um den Grunewaldsee auffordern, merke ich an meiner Unlust, dass ich mit diesen Rundgängen die Assoziation eines Hofgangs verbinde. Ab und zu, wenn mich ein westdeutscher Besucher daran erinnert, fällt mir eine vergessene Beobachtung wieder ein: die Berliner fahren wie Mörder. Es ist, als mache sich in der Innenstadt ein Bewegungstrieb Luft, den westdeutsche Autofahrer auf ihren Landstraßen und Autobahnen austoben. Dem gleichen Trieb scheinen es die Kneipenbesitzer zu verdanken, dass ihr Gewerbe das einzige ist, das einen anhaltenden und offenbar grenzenlosen Wachstumstrend aufzuweisen hat. Hin und wieder, wenn ich ihn sehe, irritiert mich der Kletterfelsen auf dem einzigen, aus den Ruinen der Stadt errichteten Berg: ein vier Meter hoher Zementblock, gestiftet vom Deutschen Alpenverein, in den alle Schwierigkeitsgrade eingebaut sind. Als ich dort einmal eine voll ausgerüstete Seilschaft mit Bergstiefeln, Windjacke und Höhenbrille ihren kühnen Aufstieg beginnen sah und der oben Angekommene die Hand schützend vor die Augen hielt, um dem unten Sichernden den Anblick zu schildern, hatte ich kurz das Gefühl, mich an zu viel gewöhnt zu haben. Aber wenn ich dann, zur Erholung im Schwarzwald, von einem Süddeutschen gefragt werde, ob ich in Ost- oder Westberlin wohne, erscheint mir der Preis für so viel Landschaft zu hoch. Dieselbe Ignoranz habe ich auch in Dresden oder Leipzig beobachtet: je weiter weg von der Grenze, desto ungenierter bildet das jeweils halbe Volk sich ein, ein ganzes zu sein. Auf die Nachfrage, ob es nicht merkwürdig sei, in einer von Zement und Stacheldraht eingeschlossenen Stadt zu wohnen, antworte ich längst wie die meisten Berliner: Es lebt sich dort nicht anders als in jeder anderen Stadt. Tatsächlich sehe ich die Mauer nicht mehr: dies, obwohl sie nächst der chinesischen das einzige Bauwerk auf der Erde sein dürfte, das sich vom Mond aus mit bloßem Auge erkennen lässt.

Winternacht auf dem Flughafen Schönefeld, es schneit. Fahrzeuge gleiten über das Flugfeld, streuen gelbe Lichtkreise über die weiße Fläche, stürmen den Schnee. Ein Fahrzeug baggert und schaufelt, ein anderes lädt auf und bringt weg, ein drittes bläst, meterhohe Schneefontänen ausstoßend, einen Weg frei. Das Feld sieht aus wie ein zugefrorener See, gelegen in einer zukünftigen Landschaft. Nur ein paar Automaten haben hier überlebt und bereiten die Ankunft außerirdischer Wesen vor.

Eisiger Wind schlägt den Ankommenden auf der Gangway entgegen, findet noch im Bus unter Röcke und Hosenbeine. Endlose Zeit hält der Fahrer die Türen offen in Erwartung eines Fluggastes, der im Sprechfunkverkehr verloren ging. Die Wartenden kommen aus einem anderen Erdteil und aus einer anderen Jahreszeit. Zollfreies zerrt an erstarrenden Fingern, die Strohhüte und Kopftücher gewähren nur Schutz gegen die Sonne. Im Bus wird auf Spanisch und Russisch geschimpft und auf Deutsch geschwiegen, kein Fluch auf den Fahrer kommt über deutsche Lippen. Erst als sich die Türen schließen, wird in sächsischer und Berliner Färbung Erleichterung laut. Aber die Einheit im Bus, durch eine gemeinsame Sprache beglaubigt, währt nur die kurze Strecke vom Flugzeug zur Ankunftshalle. Noch bevor die Deutschen vor den beiden Türen, die den Eingang in zwei verschiedene Staaten bezeichnen, Aufstellung nehmen, entsteht ein Zwischenraum. Die da eben noch durcheinander standen und gingen, werden von einer magnetischen Kraft, kenntlich nur an den Buchstabengruppen über den Türen, auseinandergezogen und sammeln sich wie Eisenspäne um zwei entgegengesetzte Pole. Leder trennt sich von Sky, Levis von nachgemachten Jeans, Natur von Kunstfaser, Grell von Grau. Aber nicht nur in der Kleidung, auch in den Gesichtern und der Art der Bewegung werden Stammesmerkmale erkennbar. Die sich um die Buchstaben BRD gruppieren, bewegen sich vorsichtig und scheinen immer darauf gefasst, bei einem Fehler ertappt zu werden. In ihren eher geflüsterten Dialogen hat das Hochdeutsche über den Dialekt gesiegt, die Blicke scheinen nach innen gerichtet, und die Augenfalten drücken die Müdigkeit von Leuten aus, deren Wünsche vorzeitig in Erfüllung gegangen sind. Die Gruppe, die vor der anderen Tür Einlass begehrt, wirkt jünger, roher in den Gebärden, unbekümmert um fremde Zuhörer. Sächsischer, Mecklenburger, Berliner Dialekt poltern gegeneinander, die Sprache verlangt nach dem Gestus und reißt Hände und Schultern mit.

Vor den beiden Türen zum Stillstand gekommen, sind beide Gruppen endgültig voneinander getrennt: Westgesichter starren in Ostgesichter, wie Menschen Menschenaffen betrachten.

Kaum sind die Reihen gebildet, richten sich alle Blicke nach vorne, die Finger umklammern den Ausweis, ein letztes Zeichen von Identität. Fahrstuhlstille breitet sich aus über den Wartenden, und obwohl kein Luftmangel herrscht, beschränkt sich ein jeder darauf, langsam und luftsparend zu atmen. Es ist, als seien alle vor einem Türsteher angekommen, der außer der Staatsangehörigkeit kein Verdienst gelten lässt. Nichts ist zu hören als das Summen des Türöffners und die kurz danach auf- und zuklappende Tür.

Nachdem die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist, stehe ich störend im Strom der Abgefertigten, deren Wege sich jetzt endgültig trennen: die einen gehen nach rechts zum Transit-Bus, die anderen nach links zum Parkplatz und Taxistand. Nur halb ist die Halle beleuchtet, die Monitoren geben keine Auskunft mehr, die Post ist geschlossen, der Telefonautomat von Siemens nimmt meine Münzen nicht an. Jeder, an den ich das Wort richte, scheint sich beobachtet zu fühlen und will von meiner Währung nichts wissen. Lange laufe ich durch die Gänge des Flughafengebäudes in der Hoffnung auf eine offene Wechselstube, bald nur noch im Echo meiner eigenen Schritte. Im Widerschein eines Feuerzeugs zeichnet sich der Umriss eines Mannes ab, das Gesicht an eine Schaufensterscheibe gepresst.

»Du wissen, wo Schönhauser Allee?«

Der Akzent des Mannes gehört keiner Sprache an, die ich zu bezeichnen wüsste, es sei denn mit einer Himmelsrichtung.

»Du nix Berliner?«

»Ich Westberlin, andere Seite.«

Die Gewohnheit des Einheimischen, dem Ausländer in der Substantiv-Sprache zu antworten, erleichtert die Verständigung zwischen uns nicht. Der Pole Bulgare Russe möchte mit mir ein Taxi zur Schönhauser Allee teilen.

»Ich Wohnung Westberlin, nix Taxi!«

Ich ergreife die Hand mit dem Feuerzeug und führe sie über den Stadtplan, der hinter der Schaufensterscheibe befestigt ist, in westlicher Richtung.

»Ich hier, du dort.«

Zu meinem eigenen Erstaunen weist mein Finger ins vollkommen Leere. Wo ich zu Hause sein will, sind keine Straßen verzeichnet, keine Plätze, keine U-Bahn-Stationen. Nur unbebaute gelbliche Flächen dehnen sich da, aufgelockert durch ein paar grüne Oasen.

»Du da wohnen?«, fragt der Pole Russe Bulgare und lacht. »Keine Straßen, keine Häuser, alles gelb! Wüste!«

»Das Westberlin! Berlin: Kapitalist, Marlboro, Coca-Cola, Mercedes – verstehen?«

»Ah, du Kapitalist?«

»Nix Kapitalist, ich wohne nur dort.«

»Warum nix Kapitalist?«

Er bietet mir aus einem Päckchen mit einer nie gesehenen Aufschrift Zigaretten an und nimmt eine von meinen. Auf der Normaluhr sehe ich den großen Zeiger über die Abfahrtszeit springen.

»Ich da, du dort«, rufe ich und renne dem Ausgang zu. Aber der Pole Russe Bulgare bleibt mir auf den Fersen. Beide sehen wir die Schlussleuchten des Transit-Busses im Dunkel verschwinden.

»Bus weg, Taxi weg, Autostop.«

Ich nicke und zeige in beide infrage kommenden Himmelsrichtungen. Der Mann aus dem Osten will aber nicht ohne mich ins Bebaute und mich nicht allein in die Wüste lassen.

Nach ein paar Schritten auf der Straße bleibt er stehen.

»Wohin du gehen?«

»Nach Berlin.«

»Ich auch! Wir Taxi zusammen!«

So trennen wir uns, immer wieder stehen bleibend, den Koffer absetzend, den Kopf schüttelnd, und weisen jeder in die Richtung des anderen.

Auf dem Westberliner Stadtplan lässt sich die Mauer kaum finden. Nur ein zartes, rosa gestricheltes Band zerteilt die Stadt. Auf dem Ostberliner Stadtplan hört die Welt an der Mauer auf. Jenseits des schwarz umrandeten, fingerdicken Trennstrichs, den die Zeichenerklärung als Staatsgrenze ausweist, beginnt die Geografie. So sah die märkische Tiefebene vielleicht zur Zeit der Völkerwanderung aus. Der einzige Hinweis auf die Existenz einer Mauer findet sich unter dem Stichwort »Sehenswürdigkeiten«: dort wird auf die Reste der historischen Stadtmauer von Berlin aufmerksam gemacht, in der Nähe der alten Klosterkirche.

Als ich nach Berlin zog, wurde die neue Mauer gerade fertiggestellt. Nachdem der erste Schrecken vorbei war, verdünnte sich das massive Ding im Bewusstsein der Westdeutschen immer mehr zur Metapher. Was jenseits das Ende der Bewegungsfreiheit bedeutete, wurde diesseits zum Sinnbild für ein verabscheutes Gesellschaftssystem. Der Blick nach drüben verkürzte sich zu einem Blick auf die Grenzanlagen und schließlich zum gruppentherapeutischen Selbsterlebnis: die Mauer wurde den Deutschen im Westen zum Spiegel, der ihnen Tag für Tag sagt, wer der Schönste im Lande ist. Ob es ein Leben gab jenseits des Todesstreifens, interessierte bald nur noch Tauben und Katzen.

Meine ersten Expeditionen in die Stadt auf der anderen Seite weckten keine größere Neugier. Ich ging ins Berliner Ensemble, richtete Grüße bei Verwandten zweiten und dritten Grades aus, knüpfte ein Gespräch in einer Kneipe am Prenzlauer Berg an. Von diesen ersten Besuchen ist mir kaum mehr als ein Geruch im Gedächtnis, den ich später, wenn ich bei Ostwind auf einem Westberliner Balkon stand, sofort wiedererkannte: diesen Geruch aus Benzingemisch, Desinfektionsmitteln, heißen Eisenbahnschienen, Mischgemüse und Bahnhofshalle.

Später nahm mich ein Freund zu dem Sänger Wolf Biermann mit. Bei diesen Besuchen erfuhr ich zum ersten Mal von einer Wahl, die für mich wie für die meisten meiner Altersgenossen durch Geburt und den Wohnort der Eltern erledigt schien: der da in seiner Wohnung in der Chausseestraße seine sehnsüchtigen und anklagenden Lieder sang, war aus freien Stücken in das »bessere Deutschland« gekommen und bestand auf dieser Adresse auch dann noch, als ihm nur noch seine Bewacher und die westdeutschen Besucher zuhören durften. Seine Argumente fürs Dableiben bezogen sich alle auf eine weit zurückliegende Zeit; die Hoffnungen für die Zukunft schien er dauernd selber zu widerlegen. Die Gegenwart bot ihm vor allem Anlass zu Schreckensmeldungen, und es gelang mir nicht, herauszufinden, was ihm an dem Deutschland seiner Wahl noch gefiel. Jedenfalls scheiterte ich mit dem Versuch, seine gesungenen und gesprochenen Monologe in ein Gespräch zu überführen. Fragen und Einwände sagte ich auf der Treppe vor mich hin, weil ich sie in seiner Küche nicht hatte loswerden können; ich prägte sie mir ein bis zum nächsten Besuch, der ebenso monologisch verlief, bis sich die ungesagten Sätze auf der Treppe stapelten und mir schließlich ganz den Weg zu ihm verstellten. Als sich – nach seinem ersten Auftritt im Westen – ein Bekannter über Biermanns Fähigkeit wunderte, sich in einem Konzertsaal mit fünftausend Zuhörern wie in einem Wohnzimmer zu bewegen, fiel mir ein, dass er sich in seinem Wohnzimmer benehmen konnte, als säßen fünftausend Leute vor ihm.

Erst bei späteren Besuchen in Ostberlin entstand ein gespaltenes Erstaunen, in dem sich zwei Empfindungen wechselseitig verstärkten. Die halbe Stadt hinter der Mauer kam mir vom ersten Augenblick an vollkommen bekannt vor. Nicht nur die Mülltonnen, die Treppenhäuser, die Türklinken, die Heizungskörper, die Lampenschirme, die Tapeten, auch das gedämpfte, misstrauische Leben drüben schien mir zum Gähnen vertraut. Dies war die Schattenstadt, die Nachgeburt, die Notausgabe von Westberlin. Der Neigung zum Wiedererkennen widersprach der Eindruck, zu plötzlich auf einem anderen Planeten gelandet zu sein. Das Leben dort war nicht nur der äußeren Organisation nach verschieden; es gehorchte bis in die Reflexe hinein einem anderen Gesetz, das durch den Hinweis auf den Unterschied der Gesellschaftssysteme und ihres Entwicklungstempos zu rasch benannt war. In New York würde ich mich besser zurechtfinden als in der halben Stadt, die fünf Kilometer Luftlinie von meiner Wohnung entfernt war.

Dieses andere Gesetz im ähnlichen Leben war den Bewohnern der Halbstadt längst nicht mehr äußerlich. Es blieb auch bei denen in Kraft, denen der »Antrag auf die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR« schon vor Jahren quittiert worden war. Im politischen Meinungsaustausch trat dieses andere nur oberflächlich zutage. Es sprach sich eher in Halbsätzen aus, in einer Geste, die etwas ungesagt ließ, in einem Lachen an ungewohnter Stelle, in der Art, aus den Augen zu schauen. Nicht nur Redeweisen, sondern auch bestimmte Gesichtsfalten ließen sich in Deutschland den Himmelsrichtungen zuordnen.

Solche Eindrücke waren rasch wieder vergessen; im Laufe der Jahre summierten sie sich zu einer Irritation. Dass es gelungen war, in einem Volk, an dessen Wesen einmal die Welt genesen sollte, innerhalb von dreißig Jahren zwei entgegengesetzte Gesellschaftssysteme zu etablieren, war vielleicht schon erstaunlich genug. Erstaunlicher war, in welchem Maß dieser äußere Gegensatz in das Verhalten und in die Reflexe jedes Einzelnen eingedrungen war.

Solange sich diese Irritation auf die Deutschen hinter der Mauer beschränkte, war sie kaum mehr als ein Besuchserlebnis. Aber der Verdacht, die Individuen in Deutschland seien auf eine schreckliche Weise verwechselbar, lässt sich nicht an der Grenze abfertigen. Die Erkenntnis von der Formbarkeit des Einzelnen in diesem Land erkennt die Mauer nicht an und sucht früher oder später die Ich-Form: Was wäre aus mir geworden, wie würde ich denken, wie sähe ich aus, wenn.