Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

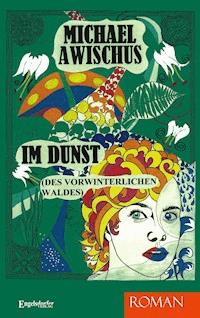

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

2012. Der jüdische Verleger Alfred Klinger besucht mit seiner Familie die Stadt anlässlich eines Prozesses am Leipziger Bundesverwaltungsgericht. In der innerstädtischen Einkaufsmeile bricht seine Tochter plötzlich zusammen: Herzstillstand! Als zufälliger Zeuge reanimiert der Ingenieur Lutz Hess das Mädchen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Alexandra Klinger überlebt. Es entwickelt sich eine Geschichte um die Herkunft Alfred Klingers, um die exzentrische Liebe seiner Tochter zu ihrem Retter und die Notwendigkeit dessen Tochter, Stephanie Hess, in einer prekären Situation zur Seite zu springen. Warum tut Alfred Klinger das? Immerhin ist der Wahl-Münchner Deutschlands erfolgreichster Medienmogul. Vielleicht, weil ihn die Tage in seiner Heimatstadt Leipzig verändert haben. Der Autor entwickelt ein gesellschaftspolitisches Szenario mit Elementen, die einem bekannt vorkommen wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Michael Awischus

Das fünfte Geisslein

Roman

Engelsdorfer Verlag Leipzig

2024

Die dargestellten Ereignisse und Szenen sind frei erfunden. Eine Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen könnte möglich sein.

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Copyright (2024) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Cover: Michael Awischus

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

www.engelsdorfer-verlag.de

Für Margarete und Hildegard

„Am liebsten würde ich meinen Papa heiraten“

Zitat einer guten alten Bekannten

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Kapitel XI

Kapitel XII

Kapitel XIII

Kapitel XIV

Kapitel XV

Kapitel XVI

Kapitel XVII

Kapitel XVIII

Kapitel XIX

Kapitel XX

Kapitel XXI

Kapitel XXII

Kapitel XXIII

Kapitel XXIV

Kapitel XXV

Kapitel XXVI

Epilog

Quellennachweis

Prolog

2012

Selbst wenn sich die Autobahn dort vorn in den Einschnitten der dampfenden Berge verliert, so taucht das rasende Automobil an der nächsten Steigung wieder auf und schwebt über die weite Talbrücke dem nächsten Tunnel entgegen. Der Tod krallt sich mit seinen knochigen Fingern an den hinteren Kotflügel. In seiner ewigen Präsenz schwebt er waagerecht wie Barlachs Engel in der Gicht aufspritzenden Regenwassers. Er wartet geduldig auf den Moment schlichten menschlichen Versagens. Ein junger Jude sitzt am Steuer des alten Opels, schwul wie sein christlicher Beifahrer, der mit weicher Hand über seinen Nacken streicht. Sie blicken sich in die Augen. Für eine Fahrt nordwärts fast ein wenig zu lange. Doch der beifahrende Gevatter ist mit anderem beschäftigt. Er kämpft damit, seine Hosen im Fahrtwind nicht zu verlieren. Und während die beiden im Rhythmus einer bekannten Nummer von den Village Peoples mit ihren Körpern wippen, nehmen sie die Steigung zur Abfahrt Meiningen Nord: It`s Fun To Stay At The Y.M.C.A.

Doch da, noch vor der kommenden Brücke ein braunes Schild: JUDENTAL.

Der Ältere erschrickt angesichts dessen. Judental? Was ist denn das? Gibt es hierfür eine Genehmigung. Weiß der Zentralrat der Juden davon. Wenigstens die streitbare Charlotte Knobloch als ehemalige Vorsitzende. Oder deren Generalsekretär Kramer. Ganz bestimmt ist ihm dieses Braunschild nicht bekannt. Für ihn ist diese Gegend ohnehin eine No-Go-Area, an der ein Jude zur mitternächtlichen Stunde um sein Leben fürchten muss. Und der scharfzüngige Sunnyboy Michel Friedman? Muss er seine Entrüstung von einem Blatt Papier ablesen? Oder würde er den Landrat der Gegend in einer seiner Talkshows gründlich abwatschen? Was wäre mit dem kämpferischen Ralph Giordano? Würde er seinen Blick huldvoll oder strafend über das Schild schweifen lassen? Und der moderne, unbeirrbare Dieter Graumann. Was könnte ihm dazu einfallen? Fände er es gut von einem Judental auf braunem Schild zu lesen? Sind in diesem Falle Zweifel angebracht? Jedoch, weiß man es genau? Aus welcher historischen Schatulle hat man diesen Namen hervorgezaubert? Wo lag die Kiste begraben, aus der man dieses Schild ans Tageslicht hervorgeholt hat? Natürlich, was denn sonst: Ein Tal. Warum ein Tal? Klingt das nicht nach einer langen Senke, einer Grube. Einer Mördergrube. Und nicht nur das. Es klingt nach einem Grab! Wieso gibt es hier keinen Judenberg oder wenigstens einen Judenhügel? Eine kleine Anhöhe vielleicht, worüber sich im Zuge des Sonnenaufganges warmes Licht ergießt. Ein Tal ist immer dunkel und kalt. Die vielen Toten sind kalt.

Der junge Jude denkt: Aha, hier kommen meine Vorfahren her. Hier müssen sie gelebt haben. Hier leben sie bestimmt noch heute.

„Wollen wir mal anhalten?“, fragt er unbekümmert und geht merklich vom Gas.

„Nein“, sagt der Ältere und nimmt die Hand vom Nacken seines Freundes. „Nein. Fahr weiter! Fahr zur Hölle, verdammt!“

Der junge Schwule wundert sich über die abrupte Schroffheit seines Freundes. Der Gevatter unterdes lässt erschrocken vom hinteren Kotflügel ab und wird von den nachfolgenden Autos überrollt. Die Knochen seines Gerippes springen in alle Himmelsrichtungen. Doch bis er alle wieder beisammenhat, sind die beiden Schwulen längst über alle Berge. Nunmehr sind es Judenberge.

I

Sie stand mit leicht gespreizten Beinen und dem Rücken an die Südseite einer achteckigen Säule aus Rochlitzer Porphyr gelehnt, während sich ihr gebräuntes Gesicht der gerade im Zenit stehenden Sonne zuwendete. Durch ihre halb geschlossenen Augen lunzte sie in eine Wolke sich zerstäubenden Wassers, das durch die Sonnenstrahlen in den Spektralfarben grell leuchtete. Eine Wolke bunter Farben. Durch die leichte Drehung ihres Kopfes erzeugte sie die Wirkung eines Kaleidoskops. Die Friedlichkeit dieses Momentes erschien jenseits der Säule absurd. Zumindest aus den Augen des Kommandanten eines Wasserwerfers, welcher den Wasserstrahl seiner Kanone direkt auf die Säule gerichtet hatte. Dort erschien der eine oder andere Fetzen nackter Haut hinter dem Säulenrand. Er war erregt wie eine Katze, die eine Maus vor der Nase hat. Seine innere Befindlichkeit schwankte zwischen Jagdinstinkt, Spieltrieb und sexueller Erregung: Ein ausgewachsener Mann eben.

Die achteckige Säule trug eine schlichte Ampel aus dem gleichen Gestein. Die der Stadt zugewandte nasse Seite zeigte ein Kruzifix, das Leipziger Stadtwappen sowie einen Totenkopf. Auf der trockenen Südseite waren die Jahreszahl 1536 und das Andreaskreuz zu sehen. Neben dem Weichzeichen standen zwei Platanen und eingegrabene Steine, eingerahmt durch eine Bordsteinkante. Eine dreieckige mit Rasen bedeckte Fläche. Straßenbahnschienen begrenzen das Dreieck im Süden.

Das Connewitzer Kreutz im Leipziger Süden ist eher Platz als Kreuzung, in welche insgesamt sieben Straßen münden. Der Krieg hatte hier reichlich Bombenlücken hinterlassen, die bislang nicht geschlossen wurden. Im Gegenteil: In der Nachkriegszeit, ja auch noch in der Nachwendezeit, fielen hier Häuser dem öffentlichen Schluderjan zum Opfer. Fehlenden Ressourcen und ungeklärten Eigentumsverhältnisse. Das Drama ist bekannt. Ansonsten war das Viertel südlich des Kreuzes nach der Wende fest in der Hand von Linksautonomen, die immer wieder zahlreiche Häuser besetzten und in den letzten Jahren, zwar reichlich dezimiert, immer wieder mit spontanen Aktionen Aufsehen erregten. Genau solch ein Tag war heute, am Vorabend des Ersten Mai, an dem die rechtsradikale NPD zu einem Marsch vom Völkerschlachtdenkmal zum Connewitzer Kreutz republikweit aufgerufen hatte. Die Taktik der Polizei war klar. Der Marsch sollte nach zeitraubenden Verhandlungen zwischen Polizei und Rechtsradikalen in einem Kordon die Richard-Lehmann-Straße entlangführen. Auf das Einschwenken in die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Connewitzer Kreuz musste dann aus taktischen Gründen verzichtet werden. Die Gegendemonstranten wurden ihrerseits am Connewitzer Kreuz zurückgehalten, sodass ein Puffer von etwa 300 Metern entstand. Ein Niemandsland sozusagen, in das Stephanie Hess geraten war.

Sie wartete indes auf den nächsten Wasserstoß und sah zu, wie die letzten bunten Wassertröpfchen verflogen. Danach fielen nur noch blanke Sonnenstrahlen auf ihr leicht gerötetes Gesicht und im Aufheulen eines Motors hinter sich überkam sie ein klein wenig Panik, ehe sie das Geräusch eines sich entfernenden Fahrzeugs vernahm. Der Spuk war offenbar vorbei. Es klatschte kein Wasser mehr auf den Stein direkt hinter ihr. Sie spürte nunmehr ihre Erregung als eine leichte innere Vibration, einen leichten Ansatz von sexueller Erregung. Besonders intensiv genoss sie die darauffolgende Entspannung. Die Luft entwich langsam aus einem Ballon. Die Strahlung der Sonne erwärmte spürbar ihre Haut. Sie konzentrierte sich auf das Ansteigen ihrer Körpertemperatur und warf den Kopf zurück. Von weitem leuchtete ihr schwarzes Haar tintenblau. Der Wasserwerfer hinter der Säule hatte sein Pulver verschossen. Die Wassertanks waren leer, und so musste er rückwärts abziehen. Der Kommandant ließ sich entnervt in seinen Sitz zurückfallen und überließ dem Fahrer die Initiative. Über die ansatzweise Erektion seines Gliedes dachte er nicht weiter nach. Stephanie Hess griff sich ihrerseits zwischen die Schenkel ihrer langen schlanken Beine. Sie beugte dabei ihren Oberkörper leicht nach vorn. Es hatte den Anschein, als würde sie an die Säule pinkeln. Das Stelldichein mit dem Kommandanten des Wasserwerfers war somit unbefriedigt beendet. Für beide Seiten. Die Gegendemonstranten hingegen jubelten und klatschten. Ein zweiter Wasserwerfer ging dafür in Stellung und befasste sich sofort mit der Beobachtung der Linksautonomen, die emsig dabei waren im Raum zwischen Bornaischer Straße und Biedermannstraße eine Barrikade zu errichten. Stephanie Hess, immer noch in der Hocke am Weichzeichen der Stadt lehnend, hatte die vier südlichen Straßeneinmündungen direkt vor Augen und betrachtete das muntere Treiben. Die sich versammelnden Gruppen waren explosiv bis exklusiv. Links der schwarze Block. Die Antifa rollte geradezu verbissen Müll- und Papiercontainer aus allen Ecken der anliegenden Straßen herbei und formte daraus eine nicht gerade homogene Barrikade. Jugendliche Körper im Rausch unablässiger Bewegung. Den Stinkefinger stets gegen die Staatsmacht gerichtet. Verrenkte Körper, deren Masken vor den Gesichtern offenbar die Leistung der Gehirne reduzierten. Eine Frage reinen und verfügbaren Sauerstoffs. Spruchbänder wurden entrollt: Motherfucker Nazis, Gestern das Warschauer Ghetto – Heute Gaza, Nieder mit der rechten Gewalt und Nieder mit der jüdischen Apartheid. Die Schwarzen wirkten wie Katzen, die behände über Container, Sperrmüll und Steinhaufen sprangen. Fuck the national Countries war auf einem T-Shirt zu lesen. Wer waren diese Leute? Stephanie war aus der Bornaischen Straße kommend von dem Wasserwerfer überrascht worden und wusste natürlich, wer diese Leute waren.

Die Jugend, so hört Stephanie ihren Doktorvater über eine innere Stimme sagen, besteht aus unzähligen Gruppen, deren Wege sich genau auf derartigen Barrikaden kreuzen: Die Einen kommen aus prekären Verhältnissen und suchen über den Straßenkampf nach Bodenhaftung. Die Anderen kommen mit einem goldenen Löffel im Mund genau da her und versuchen die Welt zu verändern. Die dritte Sorte hat einfach nur Spaß an Gewalt, am Klamauk. Sie fahren wie Touristen den Ereignissen einfach hinterher. Was alle Gruppen jedoch eint, ist der Hass auf den Staat und seine Organe. Der Hass ist überwiegend temporär. Nicht wenige jedoch sterben mit diesem Hass im Herzen, womöglich hochbetagt in jeglicher sozialen Situation.

Die muskulösen Kerle neben den brennenden Containern, die auf einem abgestellten LKW-Auflieger nach einem schrillen Beat tanzten, stellten die Spitze des schillernd kunterbunten Blocks, der aus schwulen Weißen, Schwarzen und Asiaten bestand. Diverse tummelten sich neben den in Trance tanzenden Lesben, die mit leicht irren und nach innen gerichteten Blicken etwas weiter hinten blieben. Die Körper der umherstehenden Schwulen bewegten sich zwischen unbeholfen steif und leopardenhaft geschmeidig, in der nur ihnen eigenen Art. Die über riesige Boxen ausgestrahlte Musik verließ den strikten Technokorridor nur selten. Zwischen die Schwulen und Lesben mischten sich auch Protagonisten aus der „Distillery“, einem republikbekannten Technoclub, der seine Wurzeln unweit des Geschehens, in der Wolfgang-Heinze-Straße hatte. Man erzählt sich heute noch stolz, dass die Musiker von Depeche Mode den Club besuchten. Dieser Block befand sich auf dem freien Platz zwischen Biedermannstraße und Wolfgang-Heinze-Straße direkt vor Stephanie Hess und neben dem schwarzen Block. Jedoch etwa 30 Meter davor. Plakate gab es keine. Die halbnackten Tänzer sprachen für sich. Vor dem Krieg stand auf diesem Platz die Commerzbank.

In der Wolfgang-Heinze-Straße selbst sammelten sich die Farblosen. Bürger und Vertreter aller Parteien rechts von den radikalen Linken bis hin zu den Konservativen. Der Oberbürgermeister in ihrer Mitte forderte zum Sitzstreik auf, falls die Straße geräumt werden sollte.

Die Stadt Leipzig war nach der Wende furios gestartet, versank allerdings Mitte der Neunzigerjahre wasaresk im Strudel des wirtschaftlichen Umbruchs. Mittlerweile steuerte man wieder in den warmen Gewässern des Erfolges. Unweit vom Oberbürgermeister erkannte Stephanie Sebastian Krummbiegel, den Sänger der Vokalgruppe Die Prinzen, der kurz davor stand das Bundesverdienstkreuz verliehen zu bekommen. Was durchaus jedem passieren kann, der so schlichte Sätze sagen kann wie: Sarrazine wird es immer geben. Natürlich wurden auch hier Fahnen geschwenkt und Plakate: Nie wieder Krieg, Nazis raus aus Leipzig und Nazis in den Mülleimer der Geschichte. Die Linken postulierten: Stoppt den Holocaust in Gaza. Wenn man genauer hinsah, handelte es sich dabei um einen nicht unerheblichen Anflug von Antisemitismus.

Und da drüben, ganz rechts in der Selneckerstraße bis hin zur Paul-Gerhardt-Kirche, die Dunkelbunten. Mütter mit ihren Kindern, die trotzig Schilder in die Höhe reckten: Nieder mit dem N-Wort, Nieder mit dem Z-Wort und Nieder mit dem J-Wort. Ein paar vollbärtige Männer unter ihnen, die nicht den Eindruck erweckten in irgendeiner Weise Wortführer zu sein. Ein paar Milchgesichter und farblose Typen vervollständigten das Bild. Man trug Regenjacken von Jack Wolfskin, selbstgestrickte Mützen und sogenannte Beanies. Die Rucksäcke hingen vor der Brust, auf dem Rücken oder über der Schulter. Wasserflaschen lugten aus ihnen hervor. Die Kleinkinder schrien in ihren Wagen und strampelten trotzig, als ein neues Plakat entrollt wurde: Entfernt die Pfui-Wörter aus Literatur und Geschichte! Die Frauen und Mädchen trugen erdfarbene meist gestreifte Kleider über Jeans oder knöchellange Röcke, aus denen Füße in Sandalen hervorlugten. Die Übrigen trugen ausnahmslos Turnschuhe. Wer keinen Kinderwagen schob, führte ein Fahrrad neben sich. Zuckerlose Plätzchen wurden verteilt und Babysachen getauscht. Alles was hier getragen oder mitgeführt wurde, befand sich in einer Spannbreite zwischen abgewetzt und trendy, oder von rostigem Stahl bis glänzendes Carbon. Die Abgrenzung einzelner Gesellschaftsgruppen war nicht erkennbar. Die Gesichter zeigten überwiegend einen eher gewollt trotzigen Ausdruck, welcher die Stimmung gegenüber der aufgefahrenen Staatsmacht wiedergab. Stephanie fragte sich unterdessen, was es wohl mit dem J-Wort auf sich haben könnte, welches auf manchen Plakaten zu lesen war.

Im Gegensatz zu den Rechtsradikalen versammelten sich die Gegendemonstranten überwiegend wild und genehmigungslos. Nur die Farblosen hatten ihre Protestaktion angemeldet. Doch die Polizei war auf der Hut. Sie hatte ein massives Aufgebot vor Ort. Die Linksautonomen hielten es für ihre Pflicht gegen den Staat, die Polizei und die, aus ihrer Sicht, neuen Nazis zu kämpfen. Und Kampf meinte: Bis aufs Blut. Der normale Bürger hielt es für angezeigt, sich den Rechten in den Weg zu stellen. Gewaltfrei und couragiert, wie sie von sich hören ließen. Die dumpfe Gewalt ihrer Kampfgenossen da drüben schien sie dabei nicht zu stören.

Die Schwulen und Lesben waren gegen rechts, weil die ihnen keine Existenzberechtigung zubilligten. Und die Dunkelbunten waren gegen Obrigkeitshörigkeit und huldigten dem Gutmenschentum, was ebenfalls mit einer starken Ambivalenz gegen die Braunen einherging. Die Männer waren komplett ungedient. Naivität gepaart mit Narzissmus waberte durch die Menge, und machte ätzenden Individualismus ruchbar. Jeder vertrat nur seine eigenen Interessen. Gesellschaftliche Homogenität gegen rechts sieht anders aus. Immerhin fand sich eine kunterbunte Einheitsfront zum Veschper zusammen.

Immer noch vor der Säule hockend sah sich Stephanie vor ihren geschlossenen Augen zu den Schwulen und Lesben überlaufen. Nicht weil sie etwa deren Vorlieben teilte. Nein. Es war der kürzeste Weg zu den friedlichen Truppen. Keine zwanzig Meter bis dahin. Diese innere Ruhe verschaffte ihr vermeintlich Zeit. Ein Irrtum, der ihr bewusstwurde, als links neben ihr der zweite Wasserwerfer mit Vollgas auf die Antifa-Gruppen zufuhr und sich von rechts und links kommend jeweils ein Kordon Bereitschaftspolizei vor den Blöcken postierte. Die Kommunarden hatten zwei Müll-Container angezündet und warfen mit Steinen, die sie aus dem Kleinpflaster der Bürgersteige gerissen hatten. Der Wasserwerfer rückte noch weiter vor. Die Polizisten machten ihm eine Gasse frei. Sein Wasserstrahl holte einen Vermummten von den Beinen, der mit seinem Kopf hart auf das Pflaster schlug und reglos liegen blieb. Fünf seiner Genossen trugen ihn zurück in die Tiefe der Nebenstraße. Die Polizisten standen mit den Rücken zu Stephanie. Sie vermittelten durch ihre Helme und Protektoren den Eindruck von grünen Michelin-Männchen. Auf dem Rücken konnte man die Aufschrift „Polizei“ erkennen, als wäre eine ernste Gefahr gegeben, dass man sich untereinander verwechseln könnte. Die Helme trugen eine römische Zahl: Heeresgruppe, Armee, Division, Bereitschaft? Die Wasserwerfer hatten ebenfalls taktische Kennzeichen. Wie lehrreich doch so eine Demonstration sein konnte, wenn es jemanden gäbe, der einem die Dinge erklären konnte. Aus den Wirren der Barrikade erschien eine vermummte Gestalt und rief in Richtung Stephanie: „Hey Steph, hau ab!“. Dabei ruderte er mit seinen Armen, ehe er wieder geschmeidig zwischen den rauchenden Trümmern verschwand. Das war ausgemachte Dummheit, denn dadurch wurde ein Polizist, der hinter dem Kordon stand und Befehle erteilte, erst auf Stephanie aufmerksam. Er drehte sich um und lief mit einem Knüppel in der Hand auf sie zu. Es handelte sich offenbar um einen Offizier, denn er hatte mehr Streifen als die anderen Polizisten auf der Rückseite seines Helmes. Stephanie sah in ein rot geschwitztes Gesicht im Helmausschnitt direkt unter dem hochgeklappten Visier. Genau das war der Moment, in dem sie begriff, dass sie die Flucht ergreifen musste. Sie sprang hoch und tat es. Sie rannte über den erneuerten Asphalt in Richtung Badehaus. Als sie bemerkte, dass der Polizeioffizier abdrehte, um sich wieder seinen Untergebenen zu widmen, blieb sie stehen und fand sich mutterseelenallein mitten auf dem Platz. Unter ihren Füßen Straßenbahnschienen und weiße Fahrbahnmarkierungen. Die Schienen, welche sich hier aus Dölitz und Markkleeberg West kommend in Richtung Stadt vereinigten, schienen die Richtung vorzugeben. Über ihr die liebe Sonne. Sie schaute sich um: Ein Kiosk, das Werk II, die Kochstraße, das Badehaus, die Karl-Liebknecht-Straße, die Kaufhalle, die Arno-Nitzsche-Straße, ein Bäckerladen, ein Dönerstand. Die Schwarzen, die Kunterbunten, die Farblosen und die Dunkelbunten. Die Kirche. Und all dies eingezäunt in eine Kette von Polizisten und deren Fahrzeuge. Es hatte keinen Sinn so zu tun, als wäre man rein zufällig hierher geschlendert, mit den Händen auf dem Rücken oder einem Stadtplan in der Hand. Die umherstehenden Polizisten jedoch hatten keine Augen für sie. Bei den Schwarzen eskalierte es soeben. Pflastersteine prasselten auf die Schutzschilde der Ordnungsmacht. Sie startete zyklisch Scheinangriffe. Die Kommunarden wichen kurz zurück, um anschließend umso aggressiver der Polizei auf den Leib zu rücken. Die Kunterbunten mussten ihren Platz räumen, damit die Polizei über die rechte Flanke die Schwarzbunten angreifen konnte. So rückten die Kunterbunten, die Farblosen und die Dunkelbunten näher zusammen. Die Einheitsfront war auseinandergebrochen. Auf der einen Seite die Extremisten und auf der anderen Seite die …, naja: Die eben. Als ein Pflasterstein direkt neben Stephanie aufschlug, befand sie, dass es an der Zeit war den Platz zu räumen. Und das ging nur in Richtung Innenstadt. Im Laufen fiel ihr Kopf leicht in den Nacken. Durch die diffus beschichtete Scheibe vor ihren halb geschlossenen Augen wähnte sie sich weit vor einer dunkelgrünen fast schwarzen Wand. Vermutlich Polizisten. Die Schienenstränge liefen dort hinten zusammen. Die Illusion einer Startbahn entstand. In ihrem Kopfe setzte sich langsam die Hülle einer Schallplatte aus dem Schrank ihres Vaters zusammen: Manfred Mann‘s Earth Band. Genauso wie der Mann auf dem Cover streckte sie beide Arme weit aus und überlegte konzentriert, wie der Start in die Lüfte zu bewerkstelligen sei. Es war Acht zu geben auf die Oberleitungen der Straßenbahn. Ein erfolgreicher Start war kompliziert, jedoch nicht unmöglich. Mit der Sonne im Rücken rannte sie zwischen zwei Schienen einfach los. Lautlos zunächst. Dann schwerelos.

Stephanie Hess war wissenschaftliche Assistentin an der geschichtlichen Fakultät der Universität Leipzig und zugleich Doktorandin. Die Verteidigung der Arbeit stand kurz bevor. Das Thema war brisant. Es ging um die Sexualität in Diktaturen. Ihr Doktorvater war Professor Dr. Steinhagel, der eine Villa in Dölitz bewohnte. Sie kam direkt von dort. Da wegen der Demonstrationen keine Straßenbahnen fuhren, musste sie laufen und kam daher zwangsläufig über die Bornaische Straße zum Connewitzer Kreutz. Der junge Bursche, welcher Steph aufgefordert hatte abzuhauen war der Sohn des Professors, Klaus, nomen est omen, Steinhagel.

Stephanie schlenderte zunächst auf die Stahlsäule direkt in der Mitte des Platzes zu, die alle Oberleitungen der Straßenbahn zu halten schien. Dort angekommen vergewisserte sie sich mit einem unauffälligen Rundblick, dass sie ungehindert weitergehen konnte. Niemand nahm ernsthaft Notiz von ihr, und so spazierte sie in der Mitte der breiten Magistrale genau zwischen den Straßenbahnschienen entlang in Richtung Stadt. Rechts und links der Allee standen Polizisten in Gruppen und palaverten. Kaum einer würdigte sie eines Blickes. Sie schien unsichtbar, unantastbar, unbesiegbar. Ein feuchter und lauer Wind drückte ihr die Haare aus der Stirn. Sie war frei und ungezwungen. Zu allem fähig und bereit. Revolution ist das Morgen schon im Heute … Nach ihrem Empfinden fand die Revolution woanders statt. Momentan nicht hier und gerade nicht jetzt. Das hier war eine Scheinrevolution. Trotzdem war sie zufrieden mit sich und der Welt. Auch wenn sie hier im Kessel auf die nächste Polizeisperre zulief. Die Rechten waren noch nicht zu sehen. Steph hoffte, dass man sie ungeschoren durchlassen würde. Nur so käme sie friedlich ins Puschkin. Sie war dort mit ihrem Vater verabredet. Morgen war Feiertag. Sie konnte also ausschlafen. Das waren frohe Aussichten. Die Bäume trugen noch keine Blätter. Lange würde es nicht mehr dauern.

An der letzten Straße vor der Absperrung an der Richard-Lehmann-Straße hielt ein Kleintransporter. Der Fahrer leierte die Seitenscheibe herunter und sprach mit den beiden Polizisten, die an der Stelle den Posten hielten. Dann wendete er. Dem VW-Bus entstieg ein junger Typ, warf die langen Haare nach hinten und gesellte sich interessiert zu den beiden Beamten. Es schien als wolle er abwarten, was sich wohl ereignen würde. Stephanie schritt weiter auf die Absperrung zu in der Hoffnung problemlos durchgelassen zu werden, als sie anschwellendes Gegröle und Gebrüll vernahm. Dann erblickte sie ein kleines Häuflein Rechter, die von Polizisten eingekesselt skandierten: Gestern Dresden – heute Gaza. Die Plakate trugen ausschließlich israelfeindliche Parolen: Holocaust in Gaza - Israel vor das Kriegsverbrechertribunal. Weiter hinten dann: Weltweit den Antizionismus vorantreiben und ganz am Schluss: Scheiß auf die Antifa. Stephanie kam es so vor, als hätte sie die Parolen heute schon einmal gehört oder gelesen. Und in der Tat: Diese Parolen unterschieden sich in ihrer Aussage, wenn überhaupt dann nur unwesentlich, von denen der Linksautonomen. Die Linken und die Rechten mit den gleichen Parolen? Wie konnte das denn sein? Stephanie, inzwischen etwa 30 Meter von der Absperrung entfernt, sah wie der von Polizisten umringte Pulk der Rechten an der Karl-Liebknecht-Straße ankam und in diese wie geplant einschwenken wollte. Aber da standen ihnen zwei geschlossene Reihen Polizisten im Wege, um sie gerade daran zu hindern. Wütendes Aufschreien war die Reaktion der Rechten. Weg frei! Weg frei! Für die NPD-Partei wurde skandiert. Die Fäuste reckten sich gegen die Absperrung. Dass der Buchstabe P in NPD auch Partei hieß, störte offenbar niemanden. Auf den Reim kam es den Dichtern an. Neben der verbrieften Meinungsfreiheit okkupierte man auch noch einen Seitenarm der dichterischen Freiheit. Und so ging es weiter: Erster Mai, erster Mai – Arbeiter- und Volkspartei. Der Versuch, mit solcherart Aufrufen mitten in Deutschland jemanden aus seiner Wohlstandsstarre herauszuholen, war mehr als illusorisch. Schon allein daran erkannte man das verhaftet Sein im Gestrigen. Die Rechten übten somit langsam auch physisch Druck auf die Polizeikette aus. Keine regelrechte Gewalt. Druck eben. Ein Megaphon der Polizei ließ wissen, dass die Demonstration hier endet und dass die Busse der Teilnehmer zwei Straßenzüge weiter unten an der Auffahrt zur Schnellstraße warteten. „Volksgenossen! Die Demonstration ist hiermit beendet. Bitte marschieren sie zwei Straßenzüge weiter zu Ihren Bussen“. Da hatte sich Stephanie bestimmt verhört: Volksgenossen. So ein Blödsinn. Die Braunen kümmerten sich nicht um derlei Aufforderungen. Sie erhöhten den Druck auf die Polizeikette und versuchten diese zu durchbrechen. Mit dem Ergebnis, dass alle Polizisten im Umkreis von einhundert Metern zum Kordon stürmten, um Unterstützung zu geben. Kein taktisches Ruhmesblatt für die Polizeiführung. Damit waren alle Flanken offen. Die beiden Kameraden an der Eichendorffstraße verließen ihren Posten, um den bedrängten Kollegen zu Hilfe zu eilen. Darauf hatten die Linksautonomen, die sich in dem VW-Bus versteckt hielten, nur gewartet. Mit einem Schlage flogen sämtliche Türen auf, die der T3 nur hatte. Vermummte aus dem schwarzen Block schleppten schwere Taschen auf die Karli bis etwa zwanzig Meter vor die Absperrung und warfen die in den Taschen befindlichen Kleinpflastersteine direkt in den Haufen Rechtsradikaler. Sofort brachen einige der Getroffenen blutüberströmt zusammen. Mit einem wütenden Aufschrei versuchten die Rechten, die Polizeikette nunmehr gewaltsam zu durchbrechen. Hier ging es nicht mehr um eine alte deutsche Tradition, die man Disziplin und Opferbereitschaft nannte. Nein: Schlagartig loderte unbändiger Hass auf. Mit Geschrei und schlagenden Transparentstangen ging es in Richtung der Linksextremisten. Erst als ein Polizist aus der Kette im Rücken von einem Pflasterstein getroffen wurde und vor Schmerzen schreiend kopfüber auf den Asphalt schlug, schwenkten die Schilde der Polizisten im wahrsten Worte von rechts nach links. Nunmehr waren auch die Polizisten Ziel der Attacke. Die Linksautonomen warfen unentwegt weiter. Der Straftatbestand des versuchten Totschlags war hier mindestens erfüllt. Was waren schon die Saubullen in ihrem Faschistenstaat gegen das hehre Ziel der Antifa-Bewegung. Fette Nazis waren schon gar nichts wert. Oder man frönte dem jugendlichen Freizeitsport der Bullenklatsche. Vielleicht fehlte mal wirklich ein neuer Feldzug. Gegen wen auch immer. Moralische Erneuerung tat Not. Stephanie befand sich sozusagen mitten in diesem Krieg. Und als die Polizei die Lage realisiert und ihr taktisches Konzept umgestellt hatte, war es fast zu spät. Nur noch drei der Schwarzen hatten einen Stein in der Hand. Aus deren Sicht konnte man diesen doch nicht ungeworfen zurücklassen. Unterdessen rannten die anderen zurück in Richtung VW-Bus, der mit laufendem Motor wartete. Es hatte was von einem Banküberfall. Natürlich waren die Linksextremisten mit ihren Converse-Schuhen klar im Vorteil. Die Polizisten mussten mit ihrer vollen Ausrüstung die Verfolgung aufnehmen. Einer von ihnen jedoch, und er würde es bei der Polizei noch zu etwas bringen, entledigte sich einfach seines ganzen Gebretzes und trieb durch seine schlagartig erhöhte Schnelligkeit einen Keil zwischen die Flüchtenden, womit er einem von den Schwarzen kurzerhand den Weg zum VW-Bus abgeschnitten hatte. Der brauste bereits mit quietschenden Reifen davon. Der Schwarze sah in dieser Situation nur noch eine Fluchtmöglichkeit: Hinein in den Geutebrück-Bau, dem Hauptgebäude der ehemaligen Bauhochschule, die heute zur HTWK gehörte: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kunst. Dass er dabei Stephanie fast über den Haufen gerannt hätte, interessierte ihn naturgemäß nicht. Diese sah wie drei Polizisten mit unverkennbar riesiger Wut im Bauch auf sie zu gerannt kamen. Nicht der gesunde Menschenverstand, sondern ein bislang unbekannter Instinkt sagte ihr, dass es ebenfalls an der Zeit war die Flucht zu ergreifen. Sie drehte sich herum, folgte dem schwarzen Kameraden und rannte ebenfalls zum Eingang der Hochschule. Während der Schwarze mit voller Wucht an die Glasfront krachte und versuchte die Tür zu öffnen, stellte er fest, dass diese nur einen Knauf hatte. Die Klinke befand sich auf der anderen Seite der Tür im Inneren des Gebäudes. Von rechts kam der flinke Bulle, direkt hinter ihnen die drei langsameren Bullen. Als Stephanie die Tür erreichte, öffnete sich diese wie von Geisterhand. Ein freundlicher älterer Herr mit langen weißen Haaren und dünnen Beinen, die in einer Levis steckten, die mindestens 40 Jahre auf dem Buckel hatte, ließ sie beide passieren und verschloss die Tür sofort wieder, drehte sich um und spazierte den Gang entlang in Richtung Seminarräume. Stephanie riss dem Schwarzen die Maske vom Kopf und traute ihren Augen kaum: Klaus Steinhagel, der Sohn des Professors, ihres Doktorvaters. Das klassischste Klischee überhaupt. „Du Idiot“, zischte sie und rannte nach rechts in den Altbau, während Klaus in die entgegengesetzte Richtung flüchtete.

Die drei Polizisten rüttelten in voller Montur wütend aber zunehmend immer ratloser an der Tür des Hauses, als der flinke Kollege, der es bei der Polizei garantiert noch zu etwas bringen würde, kurz entschlossen einen Schlagstock aus den Händen seines Untergebenen riss und die Scheibe neben der Glastür einschlug. Blitzschnell griff er durch das Loch und drückte die Klinke. Die Tür sprang auf. Die Ordnungshüter sahen den Schwarzen links laufen und stürmten hinterher. Der weißhaarige ältere Herr stellte sich der Staatsmacht entgegen und rief noch etwas von Hausfriedensbruch. Die Polizisten konnten auf dem glatten Boden leider nicht mehr bremsen und kamen nicht umhin den schmächtigen Mann über den Haufen zu rennen. Dieser hörte noch etwas von Gefahr im Verzug, ehe er mit dem linken Ellenbogen auf den Steinfußboden krachte und durch den im Koppel steckenden Schlagstock eines der vorbeirennenden Polizisten an seinem Kopf getroffen wurde. Der Fuß des nächsten riss ihm den rechten Arm herum. Allerdings entgegengesetzt zur Drehrichtung seines Körpers. Im Verspüren eines grässlich stechenden Schmerzes in der rechten Schulter schlug er endgültig auf den Boden und blieb reglos und grässlich stöhnend liegen, während er die schweren Tritte von Polizeistiefeln sich entfernen hörte. Ja, 1968 in Frankfurt war es anders herum, dachte er noch. Der Schmerz stieß ihn danach in eine erleichternde Ohnmacht, die nur kurz andauerte. Am nächsten Tag wird man in der Leipziger Volkszeitung lesen, dass die Polizei einen kurz vor der Emeritierung stehenden Hochschulprofessor grundlos krankenhausreif geprügelt hätte.

Viele Mitarbeiter waren heute nicht mehr im Hause. Es gab noch eine Vorlesung. Einige Beflissene konnten es zu Hause nicht aushalten. Unter anderem ein Assistent, der seine Bürotür genau in dem Moment öffnete, als die drei Polizisten an dieser vorbeirannten. Die Tür wurde durch den Aufprall eines in voller Fahrt befindlichen Polizistenkörpers zurückgestoßen, sodass der neugierige Herr in die Mitte des Raumes zurückgeschleudert wurde und dort benommen reglos liegen blieb. Der schlaue Polizist, wie gesagt der, welcher es bei der Polizei noch zu etwas bringen würde, wandte sich nach rechts, denn nur in diese Richtung konnte das Mädchen geflüchtet sein. Ihm war zwar nicht klar, ob die Frau in ihrer roten Jacke überhaupt etwas mit den Schwarzen zu tun hatte. Denn: Rot war nicht braun. Ideologisch lagen die Farben zwar nicht weit auseinander. Aber wie war das damals 1967? Benno Ohnesorg wurde sein rotes Hemd zum Verhängnis. Ein Polizist hatte ihn erschossen. Zwischenzeitlich rückte eine Gruppe von Polizisten nach und schickte sich an das Gebäude zu besetzen. Für den mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegenden Professor war es eine Sturmabteilung, die ihn über den Haufen gerannt und niedergetrampelt hatte. Doch der letzte Polizist stoppte besorgt vor dem zusammengekrümmten Körper. Seine Gesichtszüge wechselten von kampfhart auf kampfmild ehe er sich über ihn beugte:

„Kann ich Ihnen helfen?“

Dabei machte er Anstalten den Mann aufzurichten.

„Kommen Sie. Ich helfe ihnen“, sagte er freundlich.

Doch der Liegende zischte zurück:

„Rühr mich bloß nicht an, du Nazi“.

Der Polizist wich zurück.

„Das ist Beamtenbeleidigung“, sagte er nur knapp und richtete seinen Oberkörper auf.

„Und wieso Nazi?“

Während der Liegende versuchte sich in eine bessere Lage zu bringen, dabei die Beine anzog und Anstalten machte wenigstens auf die Knie zu kommen, blaffte er zurück:

„Wieso Nazi, wieso Nazi?“

Und kurz darauf:

„Beamtenbeleidigung, Beamtenbeleidigung. Fällt ihnen da nichts Besseres ein? Sie wissen doch: Einmal Nazi, immer Nazi.“

Mittlerweile bildeten seine Knie mit der Stirn auf dem Terrazzoboden ein Dreieck. Der rechte Arm hing kraftlos in einer verrenkten Position an ihm herab. Er schrie, als er sich mit seinem linken Arm aufstützte, in einer schnellen Drehung auf den Hintern kam und plötzlich mit dem Rücken an der Wand saß und den Polizisten in die Augen sah:

„Ihr schützt die Nazis und verfolgt die Linken“, keuchte er. Dabei spuckte er auf den Fußboden zwischen seine Beine und versuchte mit der linken Hand den rechten Arm auf seinen Bauch zu legen. Er stöhnte vor Schmerzen.

„Wir verfolgen Verbrecher, guter Mann. Da ist es egal, ob die von rechts oder links sind“. Und nach einer kurzen Pause:

„Außerdem ist das Beamtenbeleidigung. Ich kann Ihnen das nicht so ohne weiteres durchgehen lassen.“

Bei genauerem Hinsehen allerdings war seinem Gesichtsausdruck zu entnehmen, dass die Bemerkung nicht so ernst gemeint sein konnte. „Im Zweifel immer links, Herr Sturmbannführer“, antwortete der Professor mit gepresster Stimme und ließ sein Kinn auf die Brust fallen.

„Sagt wer?“, wollte der Polizist wissen.

„Jacob Augstein“. Und kurz danach: „Es ist Ihnen schon klar, dass es Ihnen an Bildung fehlt.“

Der Polizist, keine dreißig Jahre alt, stand auf, klopfte dem alten Mann auf die gesunde Schulter. Dabei sah er eine Notärztin mit zwei bepackten Gehilfen abwartend am Eingang stehen, so als warteten sie auf ein Kommando. Was sie sofort bekamen:

„Sanitäter!“, rief er laut und bestimmt in deren Richtung, und winkte dazu mit seiner Hand. Als der Tross sich in Bewegung setzte, drehte er sich gemächlich um und ging in die andere Richtung davon, ohne den Professor noch eines Blickes zu würdigen. Dessen Verstand hatte angesichts der Notärztin wieder begonnen normal zu funktionieren. Ihm war schon klar, dass er in die Diktion der APO und des Marxistischen Studentenbundes des Jahres 1968 zurückgefallen war. Mittlerweile doch etwas beschämt, folgten seine Augen den abgehenden Polizisten. Wie konnte er sich nur so hinreißen lassen. Die Notärztin indes beugte sich über ihn, sagte mehr zu sich und kopfschüttelnd „Sanitäter!“. Dann fragte sie den Professor barsch, woran es ihm denn fehle. Als sie anfing seinen Kopf zu bandagieren, kam eine Studentin angerannt, und rief: „Da liegt noch einer.“

Stephanie Hess war in den Altbau gelangt und über eine breite Treppe in das dritte Obergeschoss gestiegen. Sie blickte sich um. Keiner war ihr gefolgt. Sie rückte ihren kurzen Rock zurecht, stellte ihren Rücken gerade und öffnete die Tür, neben der das Schild Auditorium maximum hing. Wie nicht anders zu erwarten, platzte sie in eine Vorlesung. Es wendeten sich ihr schlagartig etwa zwanzig Augenpaare zu, ausnahmslos weiblicher Natur. Die Männer waren ja an der Front. An der Einheitsfront sozusagen. Dazu kamen die beiden blauen Augen der blonden Professorin. Stephanie kannte sie aus den Foren, die abgehalten wurden, um die Kooperation zwischen Universität Leipzig und der HTWK-Leipzig zu strukturieren.

Anneliese Kunst war Dozentin für, nomen est omen, Kunst an der HTWK. Ihre Wiege stand tief im Südwesten der Republik. Um es genauer zu sagen, in Karlsruhe. Die Stadt konnte durch den glücklichen Umstand Furore machen, dass sie als Folge der deutschen Teilung Leipzig als Hauptstadt des deutschen Rechts abgelöst hatte. Das Reichsgericht stand nunmehr als Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Nachfolge war zunächst provisorischer Natur. Aber nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium. Und so wie fast alles in der alten Bundesrepublik rechneten sich die Beschenkten das Geschenk als das Ergebnis ihrer eigenen Leistung an und überhöhten diesen Vorgang in einer derart selbstgefälligen Weise, dass man fürderhin andachtsvoll vom Wirtschaftswunder sprach. So ging es jedenfalls in die Geschichtsbücher ein, was dazu führte, dass die einstmaligen Schenker einige Generationen später darüber belehrt werden mussten, dass ausschließlich harte Arbeit zu einer derartigen Erfolgsgeschichte führen konnte. Da hatten die Belehrungsbedürftigen gerade im Zuge der friedlichen Revolution eine kommunistische Diktatur vom Tisch gefegt. Außerdem war die Namensgebung für dieses 1949 gegründete Gericht sehr eigenartig. Man hatte sich dabei am Begriff des Volksgerichtshofes orientiert. Dabei hätte die Bezeichnung Bundesgericht als eine tradierte Folge vom Begriff Reichsgericht durchaus mehr Sinn gemacht.

Anneliese Kunst galt als unnachgiebig und bestimmend. Die linke intellektuelle Szene lag ihr zu Füßen. Sie war Stadträtin im Stadtrat und Abgeordnete der Partei Die Linke im Sächsischen Landtag. Mit Männern schien es bei ihr auf Dauer nicht zu funktionieren. Keiner wagte sich an die Eiskönigin heran. Wer ihr entgegentrat, musste mit seiner vollständigen Filetierung rechnen. Die Mädchen verehrten sie. Die Jungs himmelten sie an. Als jemand im Kollegenkreis einmal offen aussprach, dass sie bisweilen einen Studenten mit nach Hause nahm, war er binnen achtundvierzig Stunden spurlos verschwunden. Insofern hatte hier niemand das ewige Leben. Man flüsterte sich allerdings in Teilen des Kollegiums hinter vorgehaltener Hand und herablassender Mine zu, dass sie bisweilen mit einem muskulösen Proll im Thüringer Hof saß, der mit seinem kurzgeschorenen Haar und den schwarzen Straßenkampfklamotten offenbar zur Kommandoebene der Antifa in Connewitz gehörte. Stephanie setzte sich in die vorletzte Reihe und wendete sich interessiert dem Geschehen zu. Die vor ihr in den Bankreihen sitzenden Mädels waren fünf bis zehn Jahre jünger als sie. Alle schrieben emsig mit, was der Dozentin über den Gaumen rollte. Und ehe Stephanie einen klaren Gedanken fassen konnte, wurde sie direkt angesprochen:

„Da sie schon mal zu spät kommen, Frau …?“

„Hess“, antwortete Stephanie, „Stephanie Hess.“

Anneliese Kunst war offenbar kurzsichtig, denn beide kannten sich aus verschiedenen Gremien. Oder sie stellte sich einfach dumm. Was ihr zuzutrauen war, denn bei der folgenden Frage schien es sich um einen Test zu handeln.

„Also Frau Hess. Wir haben uns gerade etwas festgefahren. Keine von den anwesenden Damen kann mir sagen, was auf dem Mosaik rechts am Eingang Karl-Liebknecht-Straße zu sehen und welcher Kunstrichtung das Werk zuzuordnen ist.“

Stephanie musste nicht lange überlegen. Ohne zu zögern, antwortete sie: „Zunächst einmal handelt es sich bei dem Mosaik um ein Werk des sogenannten Sozialistischen Realismus.“

„Aha“, antwortete Anneliese Kunst. Sie wirkte erstaunt, was man von ihr nicht gewohnt war. „Und weiter?“

Stephanies Vater, der als Student Mitte der siebziger Jahre in der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Alfred-Kästner- und Kurt-Eisner-Straße wohnte, musste täglich mit der Straßenbahn nach Markkleeberg in die Ingenieurschule für Energietechnik fahren. Dabei kam er an der damaligen Bauhochschule vorbei und beobachtete eine Künstlerin, die das Mosaik angefertigte. Sie übertrug die groben Züge des Bildes von einem Rasterplan auf die Betonfläche und klebte die kleinen Mosaiksteine, die sie auf den Treppenstufen ausgebreitet hatte, Stück für Stück an die Wand. Eines Tages stieg er auf dem Heimweg eine Haltestelle eher aus und sah der Künstlerin bei ihrer Arbeit zu. Natürlich kam er mit ihr ins Gespräch und ließ sich das Bild erklären. Stephanie konnte sich nur noch an Rudimente der Interpretation erinnern. Wenn von den Mädels hier im Hörsaal keine auch nur das Geringste dazu beisteuern konnte, war das, was sie noch aus der Erzählung ihres Vaters wusste mehr als genug. Sie versuchte sich das Bild in ihr Gedächtnis zu holen. Viel war dabei nicht zu retrospektieren:

„Ich glaube, im Vordergrund sitzt ein Student und schreibt. Hinter ihm steht ein Dozent mit Brille, der wohlwollend auf ihn herabschaut“.

Stephanie versuchte sich zu konzentrieren. Frau Kunst schaute nunmehr ebenso wohlwollen zu ihr herauf: „Und weiter?“

„Ich glaube, dass einige Werktätige mit Werkzeugen zu sehen sind. Ein Kollektiv beratschlagt die Umsetzung eines Planes in der Bildmitte auf der linken Seite. Und oben rechts sieht man Studenten. Darunter, so glaube ich, auch einen Neger, der sich bei einem weißen Kommilitonen unterhakt.“

Es war als würde man im Süden Frankreichs an einem schwülen und windstillen Nachmittag das Zirpen der Zikaden mit einem Schalter abstellen. Es entstand also eine unnatürliche Stille. Es senkten sich schamhaft die Köpfe. Bewegungen wurden abrupt unterbrochen. Eine Studentin drehte noch gerade ihren Kopf und blickte entsetzt zu Stephanie. An die Seite dieser unnatürlichen Stille war eine noch unnatürlichere Bewegungslosigkeit getreten. Der Film war gerissen. Man hörte nur noch das eintönige klack, klack, klack des Filmbandendes, das unaufhörlich auf die Rollen aufschlug. Irgendetwas war hier nicht mehr in Ordnung. Dennoch dachte Stephanie etwas sorglos: Na ja, so schlimm kann es nun auch wieder nicht sein. Aber sie sah, wie sich die allgemeine Starre löst und dass sich einige der Mädels mit gespielt empörtem Blick ihr zuwendeten. Stephanie begriff erst, dass etwas Ungeheuerliches passiert sein musste, als Frau Anneliese Kunst die Augenbrauen hob, den Kopf langsam nach rechts wendete, ohne die Augen von Stephanie zu lassen. Daraufhin sagte sie ganz leise:

„Das war doch wohl jetzt nicht Ihr Ernst.“

Sie hob ihre Tasche auf das Rednerpult und klaubte eilig einige beschriebene Seiten zusammen. Ihr Blick war kälter als das Eis des Nordens. Stephanie erinnerte sich sofort an den sowjetischen Trickfilm mit der Schneekönigin, den sie als kleines Kind im DDR-Fernsehen gesehen hat. Nachdem Frau Kunst die Papierseiten in der Tasche verstaut hatte, sagte sie kurz:

„Wenn wir jetzt im Orient wären, würde ich Sie auf dem Marktplatz auspeitschen lassen. Ansonsten kann ich mit einer Person wie Ihnen nicht länger gemeinsam in einem Raum sein. Die Luft ist hier verpestet.“

Sie sprach es, drehte sich um und verließ über eine Seitentür den Hörsaal. Eine Studentin beugte sich zu Stephanie und sagte: „Du kannst doch der Frau Professor nicht mit dem N-Wort kommen“. Dieser Begriff war ihr heute schon einmal untergekommen. Martin Luther King sprach von den Seinen immer als Negros. Ja, sind wir denn im Kindergarten, dachte sie. Die Unmutsäußerungen von etwa zwanzig kleinen Mädchen und den Geräuschen, die ein Zusammenpacken von Mitschriften verursachen, waren noch nicht verklungen, als eine Tür im oberen Bereich geöffnet wurde, durch die ein stattlicher Polizist den Hörsaal betrat. Stephanie stand daraufhin unauffällig auf und ging langsam die Treppe zum Podium herunter, während alle kleinen Mädchen zum Vertreter der Staatsmacht aufblickten.

„Ist hier jemand in den letzten Minuten hereingekommen?“

Alle der etwa zwanzig Köpfe drehten sich abrupt nach unten. Die Blicklinien schnitten sich direkt bei Stephanie, die noch langsamer als sie die Treppe hinablief der Nebeneingangstür zu schlenderte. Einige der Mädels zeigten sogar mit ausgestrecktem Arm auf sie. Der Polizist rief daraufhin: „Halt! Sie da, warten Sie mal!“ Dann rannte er zum Rednerpult herunter. Im gleichen Moment war Stephanie direkt auf den Spuren von Frau Professor Kunst. Nur war sie etwas mehr in Eile. Der Polizist riss die Nebeneingangstür auf, die gerade eben zugeschlagen wurde, und fand sich in einem leicht chaotisch wirkenden Vorbereitungsraum wieder. Überall Haufen von Ordnern, Stapel von Papierstücken, Regale voller Bücher und Müll. Mehrere Computer registrierte er und zwei Türen. Er wand sich blitzschnell der rechten zu. Die falsche Entscheidung quittierte er mit einem kurzen „Scheiße!“, denn er stand in einem kleinen Materiallager mit noch weniger Fenstern. Im Umdrehen riss er einen Stoß Hefter um, die klatschend auf den Boden fielen, ehe er sich der zweiten Tür zuwendete. Diese führte auf einen langen Gang, auf dem einige Studenten standen, die auf die Straße hinausblickten. Die Demonstranten waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgezogen. Niemand trug eine rote Jacke. Er ging ein wenig hilflos ein paar Meter nach rechts, als er vor zwei Toilettentüren stand. Plötzlich keimte wieder Hoffnung auf. Er öffnete die Tür zur Damentoilette und durchsuchte sie gründlich. Die Enttäuschung stand ihm aufs Gesicht geschrieben, als er wieder auf dem Gang heraustrat und wiederholt nach roten Jacken schaute. Dann beschloss er, zu seinen Kameraden zurückzukehren. Stephanie Hess hockte jedoch auf der Abdeckung eines Klosetts im Männerklo. Sie setze sich ihre Brille auf, zog die Jacke aus und wendete sie. Schlagartig war aus der roten eine blaue Stephanie geworden. Im Verlassen der Toilette sah sie ganz vorn einen erfolglosen Polizisten auf das Treppenhaus zugehen, der es bei der Polizei in diesem momentanen Zustand nicht zu etwas bringen würde. Auch seine Kollegen waren erfolglos, denn Klaus Steinhagel schaffte es auf seiner Flucht in ein Büro mit dem Zimmerschlüssel im Schloss. Er verriegelte die Tür von innen, öffnete ein Fenster und sprang auf den Hof. Nachdem die Polizisten die Bürotür eingetreten hatten, sahen sie den Sohn des Professors nur noch drüben an der Kochstraße zwischen den Häusern verschwinden. Die offene Flanke machte es möglich. Die Polizisten drehten sich ein wenig frustriert um und sammelten sich am Eingang Karl-Liebknecht-Straße. Dort konnten sie zusehen, wie der schwer ramponierte Professor in einen SanKra geschoben wurde. Man hatte ihm den Arm wieder eingekugelt und die Platzwunde am Kopf nicht gerade sparsam mit Mullbinden verpackt. Er blickte vorwurfsvoll in Richtung der Polizisten. Dem Gesichtsausdruck war der Gedanke zu entnehmen: Wo kann man sich hier beschweren? Der Polizist, der ihm nach dem Zusammenprall hoch geholfen hatte, winkte ihm zu. Worauf sich der Professor durch eine schmerzhafte Kopfdrehung vom Geschehen abwandte, während man den zweiten arg ramponierten Dozenten auf einer Trage die Stufen am Eingang heruntertrug.

Stephanie verließ das Haus durch den Eingang des Geutebrück-Baus um die Ecke und spazierte zur Kochstraße herunter. Sie traf dort auf eine Masse von Demonstranten jeglicher Couleur, die gut gelaunt in die Stadt zurückströmten, nachdem die Nachricht durchgedrungen war, dass die Rechten in ihren Bussen den Versammlungsort verlassen hatten. Nur die Schwarzbunten gaben sich nicht zufrieden. Sie schlugen ihre Schlacht gegen die Staatsmacht weiter. Ob Rechte, so dachten die Kommunarden, oder Faschistenstaat, wo lag da der Unterschied. Stephanie erkannte in einem Pulk von Demonstranten ein Ehepaar mit ihrem siebenjährigen Sohn, das sie kannte. Stephanies beste Freundin war Rektorin einer Mittelschule und diese Mutter saß im Elternrat. Sie hatten oft miteinander gesprochen. Sie war eine Kinderärztin aus dem Badischen, die ihrem Mann nach Sachsen gefolgt war, um sich in Leipzig niederzulassen. Sie war klein und nicht gerade schlank. Sie trug den klassischen knöchellangen Rock der Dunkelbunten. Der sollte den körperlichen Defiziten ein wenig auf die Sprünge helfen. Dazu trug sie einen selbstgenähten Sack in der gleichen Weise, wie es die französischen Infanteristen im Ersten Weltkrieg mit ihren Brotbeuteln taten. Die halblangen schwarzen Haare waren ordentlich geschnitten. Der schnurgerade Pony begrenzte das Gesicht am oberen Rand. Die grünen Augen blickten aufmerksam hinter einer rahmenlosen Brille hervor. Die klaren Züge des Gesichts und das Funkeln ihrer Augen hinter den Gläsern ließen auf den ersten Blick auf eine gewisse Intelligenz schließen. Eine goldene Kette schmückte ihren Hals. Ihr Mann schritt betont lässig neben ihr. Seine abgewetzten Jeans hatten bereits bessere Tage gesehen. Von der Levis-Jacke gar nicht erst zu reden. Sein Hals war mit einem dieser langen Schals umwickelt. Auch hier keine wirklichen Farben. Am Gürtel hing ein Schlüsselbund, von dem ein blaues Band herunterhing. Er hatte kaum noch Haare auf dem Kopf. Der verbliebene Kranz war zu einem kleinen Zopf geflochten. Sein Teint war grau. Die Turnschuhe wirkten schlicht heruntergekommen. Seine Augen verbarg er hinter blauen Brillengläsern. Vom T-Shirt grüßte ein freundliches Fuck You! Die Frau Doktor war in der Schule dadurch aufgefallen, dass sie sich in einem Brief an die Rektorin beschwert hat, dass man ihrem Sohn im Rahmen der allgemeinen zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung in der Schule durch einen Arzt gewaltsam in Körperöffnungen gegriffen hatte. Zunächst denkt man da abrupt an alles, was sich unter der Gürtellinie abspielt. Hier war nur schlicht der Mund gemeint. Und sie wollte geklärt haben, wer dafür die Verantwortung trug. Schließlich habe sie der Klassenleiterin schriftlich mitgeteilt, dass ihr Sohn von solcherart Eingriffen in seinen Körper verschont bleibt. Allein das Schreiben fand sich nirgends. Der Junge indes, dem solch Schreckliches widerfuhr, trug heute wacker sein Schild mit der Aufschrift Nieder mit dem J-Wort. Vielleicht hätten seine Eltern das J durch ein Z ersetzen sollen. Stephanie trat heran und begrüßte die Familie. Der Mann war freundlicher als gedacht. Stephanie hegte den Verdacht, dass er dies nur war, weil er nicht genau wusste, wen er vor sich hatte. Beide hatten sich so gut es ging von ihrem Dialekt in Richtung aktuellem Hochdeutsch verabschiedet, wobei man immer noch genug Nuancen für den jeweiligen Slang zu hören bekam. Als man bei der Begrüßung des Jungen angelangt war, beugte sich Stephanie hinab und fragte unvermittelt: „Na, was hast du denn da für ein schickes Schild?“ Die Eltern blickten wohlwollend von oben herab. Und als Stephanie weiter fragte: „Und was ist denn jetzt das J-Wort?“, antwortete der Junge unbefangen: „Weiß ich nicht.“ Und nach einem kurzen Moment: „Mama, ich will nach Hause.“ Die Eltern fanden solches überhaupt nicht komisch. „Ach, wissen Sie. Man muss die Kinder ja früh genug an so etwas heranführen, aber nicht gleich in der ganzen Tiefe der Bedeutung.“ Ihr Mann nickte eifrig. Er habe auch schon mit zehn Jahren nicht mehr in die Kirche gemusst. „Aber was ist denn nun das J-Wort?“, fragte Stephanie die Mutter, die nicht aufhörte stolz zu lächeln. „Na, Jude“, antwortete sie. Der Mann nickte ernst. „Jude?“, rief Stephanie halb bestürzt und halb belustigt, „Sie wollen den Begriff Jude ausmerzen? Ja, warum denn das?“

Mit einem Gesichtsausdruck, der zu fragen schien: Sind sie wirklich so begriffsstutzig, antwortete Frau Doktor: „Na, Jude war doch das allerschlimmste Schimpfwort im Dritten Reich.“

„Und was sagen die Juden dazu?“ Die Frage sollte ironisch klingen. „Was sollen die dazu sagen. Es handelt sich doch um ein Unwort.“ Langsam wirkte sie leicht irritiert.

„Sie meinen Wörter wie Neger oder Zigeuner?“

„Um Gottes Willen, sprechen sie doch diese Wörter nicht in Gegenwart meines Sohnes aus.“ Frau Doktor wirkte ein wenig verzweifelt.

„Und wer hat die Neger und Zigeuner gefragt?“

„Weiß ich nicht. Aber bitte kein Wort mehr. Mein Sohn.“

„Ihr Sohn war ja nun nicht der Einzige mit einem Schild Nieder mit dem J-Wort. In welchen Zirkeln werden denn solche Dinge diskutiert und beschlossen?“

„Na im alternativen Kindergarten. Unser Sohn ging da bis zur Schuleinführung hin.“

„Sie meinen bis zum Schulanfang.“

„Okay, sie sagen hier Schulanfang.“

„Wussten sie eigentlich, dass sich die Zigeuner …“

Frau Doktor ging dazwischen: „Frau Hess, ich bitte Sie. Mein Sohn.“

„Gut, gut“, beruhigte Stephanie. „Wussten Sie eigentlich, dass sich die Z-Leute darüber totlachen, in welcher Weise wir eine solche Diskussion über sie und die, entschuldigen Sie, Z-Soße führen?“

„Aber der Zentralrat der Sinti und Roma hat doch …“

Nun hakte Stephanie ein wenig unhöflich ein: „Hören Sie mir bitte mit dem Zentralrat der S + R auf. Das sind keine Z-Leute, das sind Funktionäre. Im Übrigen habe ich unzählige N gefragt, ob die sich brüskiert fühlen, wenn man N zu ihnen sagt. Da haben sie fast immer geantwortet: Was soll ich denn sonst sein? Solange sie nicht Nigger zu mir sagen.“

Frau Doktor schaute ganz erstaunt: „Aber die beiden N-Worte sind doch dasselbe.“

Nun gab Stephanie auf. Wie sollte man mitten auf der Straße eine Diskussion führen, die selbst im Fernsehen nicht zu führen war. Obgleich man da ständig auf Stilblüten traf. Hier gab es keine Theke, an der man sich mit einem Chardonnay die Dumpfheit aus dem Hirn saufen konnte. Keine Hilfe, keine Unterstützung. Nirgends. An ihnen lief eine Mutter mit ihrem Kind vorbei. Hier wieder das Schild: Nieder mit dem J-Wort. Sie trug ein dunkelbuntes Kleid über die Jeans. Die Haare waren ein wenig liederlich als Knoten am Hinterkopf zusammengerollt. Ein Vater war nicht in Sicht. Die Eltern grüßten sich: „Na Frau Doktor, ist doch subbi g‘laufe, net?“ Frau Doktor antwortete: „Vor allem für unsere Kinder war es doch ein toller Nachmittag.“

Stephanie sah plötzlich die blutüberströmten Leute auf dem Pflaster liegen und den grassierenden Hass in den Augen der Steinewerfer. Sie hisste die weiße Fahne und sprach ein wenig gestelzt: „Ist es für Sie ein P, wenn wir die D einfach zu einem E führen und uns in aller F verabschieden?“ Und kurz danach fügte sie hinzu: „Ich meine, wegen Ihres Sohnes.“

Frau Doktor kicherte leicht verstört auf. Sie gaben sich die Hand zum Abschied.

„Vielleicht besuchen Sie uns mal bei einer Sitzung unseres Komitees“, wisperte Frau Doktor. „Wir befassen uns mit der Reinigung der Kunst von antisemitischem Gedankengut.“

Um Gottes Willen. Was ist das denn.

„Und was sind Ihre Themen, wenn ich fragen darf?“

Stephanie blickte skeptisch und war jetzt mehr als gespannt. „Zum Beispiel Richard Wagner als Antisemit oder Richard Strauss als Nazi. Und der Z-baron. Sie wissen schon.“

„Und dass wollen Sie ausmerzen? Wie wollen Sie denn das machen?“

„Wir demonstrieren dafür, dass Wagner und Strauss nicht mehr gespielt werden. Wie sollen wir das sonst einmal unseren Kindern erklären.“ Frau Doktor schaut mit verklärtem Blick auf ihren Sohn. „Wir werden das schon ganz zeitig thematisieren“. Ein Klischee nach dem anderen. Stephanie erinnerte sich an einen Satz, den sie mal gelesen hatte: Früher waren die Kinder narzisstisch. Heute sind es die Eltern.

„Natürlich interessiert mich das Thema als Historikerin sehr. Vielleicht lassen Sie mir mal eine Einladung zukommen.“

Mit einem angedeuteten Wink über die Schulter wendete sie sich der Stadt zu. Sie sah auf ihre Uhr und stellte fest, dass die Zeit gerade noch reichte, um ins Puschkin zu kommen. Dort war sie mit ihrem Vater verabredet. Als Stephanie sich weit genug entfernt hatte, fragte der Mann seine Frau, wer das wohl gewesen sei. Seine Frau antwortete: „Das ist die Freundin von unserer Rektorin.“ Worauf der Mann antwortete: „Aha, die obrigkeitshörige Schickse, die immer in den Armani-Klamotten rumläuft.“

„Genau die“, antwortete die Frau Doktor. Beide nickten sich verstehend zu, nahmen ihren Sohn in ihre Mitte und schritten stolz aus. Der Vater trug nun das Schild selbst. Kante zeigen war angesagt.

Unterdessen wartete Lutz Hess auf seine Tochter. Er saß seit 20 Minuten im Puschkin an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße / Alfred-Kästner-Straße und trank ein Radler. Er traf sich heute mit seiner Tochter aus einem besonderen Grund: Seine Frau, Stephanis Mutter, war vor genau einem Jahr gestorben.

Lutz Hess hatte sich als Selbstständiger auf die Projektleitung für Technische Gebäudeausrüstung an Großprojekten spezialisiert. Gerade war er bei der Audi AG in Ingolstadt an der Fertigstellung des Rechenzentrums mit dem SE-Forum tätig. Er hatte zwei Wochen Urlaub genommen, um das neue Buch seiner Tochter zu feiern. Auf der Leipziger Buchmesse hatte sie nächste Woche eine Lesung mit anschließendem Forum. Stephanie kam 10 Minuten zu spät. Das war für ihre Verhältnisse durchaus akzeptabel. Sie betrat das Lokal, suchte kurz in die Runde, erkannte ihren Vater und lief, immer schneller werdend, auf ihn zu. Erst als sie sich umarmten, kamen ihr die Tränen. Ihr Vater streichelte sie und hörte wie sie zutiefst bestimmt und ärgerlich „Scheiße“ sagte. Die Etikette zu verlassen, war nur in diesem Moment erlaubt. Sie setzen sich, und noch die Augen voller Tränen bestellte sie einen Pastis bei dem Kellner, der aus irgendeiner Ecke herbeigeeilt plötzlich vor ihr stand.

II

In einer unvergleichlichen Camouflage der großstädtischen Einkaufsmeile wälzte sich ein menschlicher Fremdkörper unentschlossen und bisweilen suchend durch den Strom der übrigen Passanten. Die Fremdartigkeit war nicht nur farblich, sondern auch ethnisch begründet. Bei den Vorbeieilenden erregte dies jedoch nur kurze Aufmerksamkeit. Die Passanten umschifften die grünblättrige Pflanzeninsel elegant. In Leipzig hat der Auswärtige immer die Vorfahrt. Jedenfalls bei den älteren Leipzigern. Das kleine Grüppchen bestand aus drei Personen. Ganz offenbar eine Familie: Vater, Mutter und Kind. Wobei das Kind die Dreißig, bereits unmittelbar vor Augen zu haben schien. Der Vater hatte die Siebzig zweifellos überschritten. Die Mutter lag vom Alter her dazwischen, allerdings der Tochter wesentlich näher als ihrem Mann. Alle drei in korrektem bayerischem Gewand. Die Familie war durchgehend mit wollenen Lodenmänteln bekleidet. Die Frauen trugen zu ihren weißen Seidenstrümpfen tannenfarbene Pumps. Auf ihren Köpfen konnte man, für westsächsisches Terrain überaus ungewöhnlich, grüne Wollfilzhüte bestaunen, die mit Federn geschmückt waren. Der Haushaltsvorstand trug Haferlschuhe und einen Albatros-Bogart-Hut. Die Hosen, so konnte man zwischen Mantelsaum und Schuhen erkennen, waren mit dunkelgrünen Streifen passiert. Pures Gold glitzerte von Handgelenken und Hälsen. Dazwischen der matte Glanz von edlen Perlen. Das exotische Grüpplein umwehte eine Aura von schlichtem Reichtum. Während der Mann in stattlicher Körpergröße und mit der Ruhe eines erfahrenen Weltbürgers über die Köpfe der Umherlaufenden hinweg einen Orientierungspunkt suchte, zeigte seine Frau auf ihrem Gesicht die typische Trotzigkeit von Menschen, die in der Fremde nicht die gewohnte Aufmerksamkeit bekamen. Die Tochter blickte dagegen in einer atemberaubenden Schüchternheit mit halb gesenktem Kopf ihrer Mutter nach. Man sah ihr förmlich an, dass sie es nicht gewohnt war derartigen Menschenmassen ungeschützt ausgesetzt zu sein. In ihrer körperlichen Zierlichkeit wirkte sie ungemein zerbrechlich.

Der eine oder andere Passant fragte sich, ob es sich bei diesen drollig angeputzten Leuten um Schauspieler aus München, einem pensionierten General der bayerischen Nationalgarde oder um die allgegenwärtigen Haifische vom Starnberger See handelte, die nach günstigen Immobilien Ausschau hielten. Die Wahrheit jedoch war: Der Großverleger Alfred Klinger weilte mit seiner Frau Hella und Tochter Alexandra anlässlich einer bevorstehenden Gerichtsverhandlung in Leipzig. Was niemand angesichts der ungewöhnlichen Tracht ahnte war, dass es sich bei Alfred Klinger um einen waschechten Leipziger handelte, der die Stadt jedoch bereits 1953 im Alter von 15 Jahren verlassen hatte.

Unterdessen tobte eine Gruppe arabisch sprechender Jugendlicher laut palavernd, vor Kraft strotzend und breitbeinig im Schritt auf das grüne Knäul zu. Sie liefen, ohne die geringste Rücksicht zu nehmen, durch die Menschenmenge, die sich vor ihnen teilte wie das Wasser am Bug eines Schiffes. Sie waren im Gegensatz zu den Bayern diese andere Art von Fremdkörpern, an deren Anblick sich die Bürger auch nicht so richtig gewöhnen konnten.