14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Eine ketzerische Position: Was läuft falsch in der gegenwärtigen Physik? Physiker glauben häufig, dass die besten Theorien schön, natürlich und elegant sind. Was schön ist, muss wahr sein, Schönheit unterscheidet erfolgreiche Theorien von schlechten. Sabine Hossenfelder zeigt jedoch, dass die Physik sich damit verrannt hat: Durch das Festhalten am Primat der Schönheit gibt es seit mehr als vier Jahrzehnten keinen Durchbruch in der Grundlagenphysik. Schlimmer noch, der Glaube an Schönheit ist so dogmatisch geworden, dass er nun in Konflikt mit wissenschaftlicher Objektivität gerät: Beobachtungen können nicht mehr länger die kühnsten Theorien wie z.B. Supersymmetrie bestätigen. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, muss die Physik ihre Methoden überdenken. Nur wenn Realität als das akzeptiert wird, was sie ist, kann Wissenschaft die Wahrheit erkennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Sabine Hossenfelder

Das hässliche Universum

Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt

Über dieses Buch

Physiker glauben häufig, dass die besten Theorien schön, natürlich und elegant sind. Sabine Hossenfelder zeigt jedoch, dass die Physik sich damit verrannt hat: Durch das Festhalten am Primat der Schönheit stagniert die Grundlagenphysik. Schlimmer noch, der Glaube an Schönheit ist so dogmatisch geworden, dass er in Konflikt mit wissenschaftlicher Objektivität gerät: Beobachtungen können nicht mehr länger die kühnsten Theorien bestätigen. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, muss die Physik ihre Methoden überdenken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Sabine Hossenfelder, geb. 1976, studierte Physik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Wo sie auch mit Auszeichnung promovierte. Nach Forschungsaufenthalten in den USA, Kanada und Schweden ist sie gegenwärtig Research Fellow am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Neben ihren zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen schreibt sie auch regelmäßig für Magazine wie u.a. Spektrum der Wissenschaft, Scientific American oder New Scientist. Darüber hinaus betreibt sie einen Blog zu allgemeinen wissenschaftlichen Fragen: http://backreaction.blogspot.de.

Auf Youtube hat sie einen eigenen Kanal für ihre Filme, Musikvideos u.a.: www.youtube.com/user/peppermint78.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Lost in Math. How Beauty Leads Physics Astray im Verlag Basic Books, New York

© Sabine Hossenfelder 2018

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: KOSMOS, Büro für visuelle Kommunikation

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490283-8

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Vorwort

Erstes Kapitel Die verborgenen Regeln der Physik

Das Dilemma des guten Wissenschaftlers

Scheitern

Aus Mathematik gemacht

Beneidenswerte Physik

Unsichtbare Freunde

Zweites Kapitel What a Wonderful World

Woher wir kommen

Wie wir hierher geraten sind

Woraus wir gemacht sind

Worin die Schönheit liegt

Warum einem Theoretiker trauen?

Drittes Kapitel Zur Lage der Nation

Die Physiker und wie sie die Welt sehen

Alles fließt

Das Handwerkszeug

Das Standardmodell

Das Konkordanzmodell

Von nun an wird es schwierig

Viertes Kapitel Risse im Fundament

Ein toller Job, wenn man ihn bekommt

Probleme schaffen

Wo Zahlen keinen Namen haben

Niemand hat uns einen Rosengarten versprochen

Die Diphoton-Diarrhö beginnt

Fünftes Kapitel Ideale Theorien

Überrasche mich – aber nicht zu sehr

Pferdezüchten

Endlose Möglichkeiten

Kosmischer Poker

Emanzipierende Dissonanz

Sechstes Kapitel Die unbegreifliche Begreifbarkeit der Quantenmechanik

Alles ist erstaunlich, und niemand ist glücklich

Ein Verlustgeschäft

Quantenmechanik ist Magie

Siebtes Kapitel Eine für Alles

Konvergierende Geraden

Eine Theorie von etwas

Gemeinsam sind wir stark

Die Alternativen

Weitab vom Festland

Achtes Kapitel Der Weltraum, unendliche Weiten

Nur ein einfacher Physiker

Feuerwände, in Stein gemeißelt

Mathematik versus Hoffnung: Eine Fallstudie

Das Unbehagen an der Stringtheorie

Schönheit tritt hervor

Neuntes Kapitel Das Universum, alles, was da ist, und der ganze Rest

Gesetze wie Würste

Im Trüben fischen

Herumsitzen und hoffen

Schwache Felder und fünfte Kräfte

Die Grundlage der Naturwissenschaften

Die Philosophie der Lücken

Zehntes Kapitel Wissen ist Macht

Ich, der Roboter

Formeln über Formeln

Trau mir nicht, ich bin Wissenschaftler

Dieses Zelt stinkt

Irrungen und Wirrungen der Mathematik

Die Suche geht weiter

Anhang A: Die Teilchen des Standardmodells

Anhang B: Das Problem mit der Natürlichkeit

Anhang C: Was man tun kann

Als Wissenschaftler

Als Mitglied der höheren Verwaltungsebene im Bildungsbereich, Wissenschaftspolitiker, Zeitschriftenredakteur oder Vertreter einer Institution, die Fördermittel bereitstellt

Als wissenschaftlicher Autor oder Mitglied der Öffentlichkeit

Danksagung

Register

Vorwort

Sie waren sich so sicher. Sie hatten Milliarden darauf verwettet. Jahrzehntelang erzählten sie uns, sie wüssten, wo die nächsten Entdeckungen zu erwarten seien. Sie bauten Teilchenbeschleuniger, schossen Satelliten ins All und installierten Detektoren in unterirdischen Bergwerken. Die Welt machte sich bereit für den nächsten großen Triumph der Physik. Doch der Durchbruch, den die Physiker erwarteten, blieb aus. Die Experimente ergaben nichts Neues.

Es war nicht die Mathematik, die die Physiker im Stich gelassen hatte; es war die Art und Weise, wie sie die Mathematik einsetzten. Sie glaubten, Mutter Natur sei elegant und einfach und liefere uns gütig Hinweise. Sie meinten, ihr Flüstern zu hören, wo sie doch nur mit sich selbst redeten. Nun aber sprach die Natur und sagte laut und deutlich: nichts.

Theoretische Physik ist der Inbegriff einer mathematiklastigen, schwer verständlichen Disziplin. Doch obwohl dies ein Buch über Mathematik ist, werden Sie darin sehr wenig Mathematik finden. Lässt man Gleichungen und Fachausdrücke beiseite, wird Physik zu einer Sinnsuche – einer Suche, die eine unerwartete Wende genommen hat. Welche Gesetze auch immer unser Universum beherrschen, sie sind anders, als die Physiker gedacht hatten. Sie sind anders, als ich gedacht hatte.

»Das hässliche Universum« erzählt davon, wie die gegenwärtige Forschung von ästhetischen Urteilen bestimmt wird. Es erzählt zugleich von mir selbst, als Reflexion über den Sinn und Nutzen dessen, was man mich gelehrt hat. Aber es erzählt auch von den vielen anderen Physikern, die mit demselben Widerspruch zu kämpfen haben: Wir glauben, dass die Naturgesetze schön sind, aber ist zu glauben nicht gerade das, was Naturwissenschaftler vermeiden sollten?

Erstes KapitelDie verborgenen Regeln der Physik

In welchem ich feststelle, dass ich die Physik nicht mehr verstehe. Ich spreche mit Freunden und Kollegen, merke, dass ich nicht die Einzige bin, die ratlos ist, und schicke mich an, die Vernunft wieder auf den Boden zurückzuholen.

Das Dilemma des guten Wissenschaftlers

Ich erfinde neue Naturgesetze; damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Ich bin eine von etwa zehntausend Forschern, deren Aufgabe darin besteht, unsere Theorien zur Teilchenphysik zu präzisieren. Im Tempel des Wissens sind wir diejenigen, die im Keller graben und die Fundamente einer gründlichen Prüfung unterziehen. Wir untersuchen die Risse, die Verdacht erregenden Bestandteile der vorhandenen Theorien, und wenn wir auf etwas stoßen, ziehen wir Experimentatoren hinzu, um tiefere Schichten freizulegen. Im vergangenen Jahrhundert erwies sich diese Arbeitsteilung zwischen Theoretikern und Experimentatoren als sehr fruchtbar. Meine Generation hat damit nun erstaunlich wenig Erfolg.

In den zwanzig Jahren meiner Beschäftigung mit theoretischer Physik sah ich die meisten Wissenschaftler, die ich kenne, Karriere machen, indem sie Dinge untersuchten, die niemand je gesehen hat. Sie haben wahnwitzige Theorien ausgebrütet wie die, dass unser Universum nur eines in einer unendlichen Zahl von Universen sei, die zusammen ein »Multiversum« bilden. Sie haben Dutzende neuer Teilchen erfunden und erklärt, wir seien Projektionen eines Raums höherer Dimension, der durch Wurmlöcher hervorgebracht werde, die weit voneinander entfernte Orte miteinander verbänden.

Diese Thesen sind zwar höchst umstritten, aber äußerst beliebt; sie sind spekulativ, aber faszinierend; schön, aber nutzlos. Die meisten Thesen lassen sich so schwer überprüfen, dass sie praktisch unüberprüfbar sind. Andere sind sogar theoretisch unüberprüfbar. Und alle werden von Theoretikern vertreten, die davon überzeugt sind, dass ihre mathematischen Formeln einen Kern der Wahrheit über die Natur enthalten. Ihre Theorien sind, so glauben sie, zu gut, um falsch zu sein.

Die Erfindung neuer Naturgesetze – die Weiterentwicklung von Theorien – wird nicht in Seminaren gelehrt und auch nicht in Lehrbüchern erklärt. Physiker erlernen sie zum Teil beim Studium der Wissenschaftsgeschichte, doch das meiste übernehmen sie von älteren Kollegen, Freunden und Mentoren, Vorgesetzten und Kritikern. Von einer Generation an die nächste weitergegeben, beruht der Großteil dieser Kunst auf Erfahrung, einer mühsam erworbenen Intuition für das, was funktioniert. Aufgefordert, die Aussichten einer neu erfundenen, aber noch nicht geprüften Theorie zu beurteilen, greifen Physiker auf Begriffe wie Natürlichkeit, Einfachheit oder Eleganz sowie auf Schönheit zurück. Diese verborgenen Prinzipien sind überall in der Grundlagenphysik zu finden und von unschätzbarer Bedeutung. Und sie stehen im krassen Widerspruch zum wissenschaftlichen Imperativ der Objektivität.

Die verborgenen Prinzipien haben uns einen Bärendienst erwiesen. Obwohl wir eine Fülle neuer Naturgesetze aufgestellt haben, bleiben sie allesamt unbestätigt. Und während ich Zeugin wurde, wie meine Disziplin in die Krise geriet, rutschte ich selbst in eine Krise. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das, was wir in der Grundlagenphysik machen, Wissenschaft ist. Und wenn nicht, warum verschwende ich dann meine Zeit damit?

Ich habe mich für die Physik entschieden, weil ich das menschliche Verhalten nicht verstand. Weil die Mathematik Klartext redet. Mir gefiel die Reinheit, die unzweideutige Vorgehensweise, die Herrschaft der Mathematik über die Natur. Was mich jetzt, zwei Jahrzehnte später, daran hindert, die Physik zu verstehen, ist, dass ich noch immer das menschliche Verhalten nicht verstehe.

»Wir können keine exakten mathematischen Regeln nennen, die Auskunft darüber geben, ob eine Theorie attraktiv ist oder nicht«, meint Gian Francesco Giudice. »Dennoch überrascht es, dass Schönheit und Eleganz einer Theorie von Menschen aus verschiedenen Kulturen universell erkannt werden. Wenn ich Ihnen sage: ›Schauen Sie, ich habe einen neuen Artikel geschrieben, und meine Theorie ist schön‹, muss ich Ihnen keine Einzelheiten meiner Theorie nennen; Sie verstehen schon, warum ich so begeistert bin, nicht wahr?«

Ich verstehe es nicht. Deshalb unterhalte ich mich mit ihm. Warum sollte es die Naturgesetze kümmern, was ich schön finde? Eine derartige Verbindung zwischen mir und dem Universum scheint mir ziemlich mystisch, romantisch und überhaupt nicht meinem Charakter entsprechend.

Aber schließlich glaubt Gian nicht, es interessiere die Natur, was ich schön finde, sondern was er schön findet.

»Meistens ist es einfach ein gutes Gefühl«, sagt er, »nichts, was man in mathematischen Begriffen abbilden könnte: Es ist das, was man als physikalische Intuition bezeichnet. Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen dem, was Physiker, und dem, was Mathematiker als schön ansehen. Es ist die richtige Mischung zwischen dem Erklären empirischer Fakten und der Anwendung von Grundprinzipien, die eine physikalische Theorie erfolgreich und schön macht.«

Gian ist Leiter der Theorieabteilung am CERN, dem Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europäische Organisation für Kernforschung). CERN betreibt den gegenwärtig größten Teilchenbeschleuniger, den Großen Hadron-Speicherring (LHC, Large Hadron Collider), der der Menschheit den bislang tiefsten Einblick in die elementaren Bausteine der Materie ermöglicht: ein 6 Milliarden Dollar teurer unterirdischer Ring zur Beschleunigung von Protonen, die man mit beinahe Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen lässt.

Im LHC vereinigen sich Extreme: suprakalte Magneten, ultrahohes Vakuum und Computercluster, die während der Experimente etwa drei Gigabytes an Daten – etwa so viel wie mehrere tausend E-Books – pro Sekunde aufzeichnen. Der LHC hat tausende Wissenschaftler zusammengeführt, die in jahrzehntelanger Forschung und mit Milliarden von Hightech-Komponenten nur ein Ziel anstreben: herauszufinden, woraus wir gemacht sind.

»Die Physik ist ein subtiles Spiel«, fährt Gian fort, »und ihre Gesetze aufzuspüren verlangt nicht nur Rationalität, sondern auch ein subjektives Urteil. Für mich ist dieser irrationale Aspekt der Grund, warum die Physik so ein Vergnügen und so aufregend ist.«

Ich telefoniere von meiner Wohnung aus mit ihm, um mich herum stapeln sich Kartons. Meine Arbeit in Stockholm ist zu Ende; es ist Zeit, weiterzuziehen und mich nach einem neuen Forschungsstipendium umzuschauen.

Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, dachte ich, diese Wissenschaftsgemeinde sei eine Heimat, eine Familie gleichgesinnter Forscher, die versuchen, die Natur zu verstehen. Aber dann entfremdete ich mich zunehmend von Kollegen, die einerseits die Bedeutung unvoreingenommener empirischer Urteile predigen, andererseits aber ihre Lieblingstheorien anhand ästhetischer Kriterien verteidigen.

»Wenn man eine Lösung für ein Problem findet, an dem man gearbeitet hat, erlebt man eine Art innerer Erregung«, sagt Gian. »Es ist der Augenblick, in dem man plötzlich die Struktur hinter den eigenen Überlegungen erkennt.«

Gian hat sich bei seiner Forschungsarbeit auf die Entwicklung neuer Theorien der Teilchenphysik konzentriert, von denen man sich verspricht, dass sie die Probleme vorhandener Theorien lösen. Er hat einer Methode den Weg bereitet, mit der sich quantifizieren lässt, wie natürlich eine Theorie ist; ein mathematischer Maßstab, an dem man ablesen kann, wie sehr eine Theorie von zufälligen Gegebenheiten abhängt.[1] Je natürlicher eine Theorie ist, desto weniger zufällige Gegebenheiten erfordert sie und desto überzeugender ist sie.

»Die Schönheit einer physikalischen Theorie muss etwas sein, das in unserem Gehirn fest verankert und nicht nur ein soziales Konstrukt ist. Sie ist etwas, das eine innere Saite in uns anschlägt«, meint Gian. »Auf eine schöne Theorie zu stoßen hat dieselbe emotionale Wirkung, wie vor einem Kunstwerk zu stehen.«

Nicht, dass ich nicht wüsste, wovon er spricht; ich weiß nur nicht, warum das von Bedeutung sein soll. Denn ich bezweifle, dass mein Schönheitssinn ein zuverlässiger Führer ist, wenn es darum geht, elementare Naturgesetze zu entdecken, Gesetze, die das Verhalten von Entitäten bestimmen, die ich niemals, weder jetzt noch in Zukunft, direkt sinnlich wahrnehmen kann. Wäre dieser Schönheitssinn in meinem Gehirn verankert, hätte er sich im Lauf der natürlichen Selektion als nützlich erweisen müssen. Aber welchen evolutionären Vorteil hat es jemals gehabt, die Quantengravitation zu erklären?

Auch wenn es eine hohe Kunst ist, schöne Werke zu schaffen, ist Wissenschaft nicht Kunst. Wir entwickeln keine Theorien, um emotionale Reaktionen hervorzurufen; wir suchen Erklärungen für das, was wir beobachten. Wissenschaft ist ein planvolles Unternehmen, die Mängel der menschlichen Erkenntnis zu überwinden und die Irrtümer der Intuition zu vermeiden. In der Wissenschaft geht es nicht um Emotionen – es geht um Zahlen und Gleichungen, Daten und Diagramme, Fakten und Logik.

Wahrscheinlich wollte ich von ihm einen Beweis, wie sehr ich mich irrte.

Als ich Gian frage, was er von den jüngsten LHC-Daten halte, sagt er: »Wir sind ziemlich perplex.« Endlich etwas, das ich verstehe.

Scheitern

In den ersten Jahren seines Betriebs lieferte der LHC ein Teilchen, das als Higgs-Boson bezeichnet wird und dessen Existenz bereits in den 1960er Jahren vorausgesagt wurde. Meine Kollegen und ich hegten große Hoffnungen, dass das Milliarden-Dollar-Projekt mehr bringen würde als nur die Bestätigung dessen, was niemand anzweifelte. Wir hatten einige vielversprechende Risse in den Fundamenten gefunden, die uns davon überzeugten, der LHC werde weitere, bislang unentdeckte Teilchen produzieren. Wir irrten uns. Der LHC entdeckte nichts, was unsere neuerfundenen Naturgesetze stützen würde.

Unsere Freunde in der Astrophysik schnitten nicht besser ab. In den 1930er Jahren hatten sie herausgefunden, dass Galaxienhaufen viel mehr Masse enthielten, als alle sichtbare Materie zusammengenommen ergeben würde. Selbst wenn man eine große Ungenauigkeit in den Daten zulässt, wird ein neuer Typ »Dunkler Materie« benötigt, um die Beobachtungen zu erklären. Die Zahl der Belege für die Gravitationskraft der Dunklen Materie wächst, so dass wir sicher sind, dass es sie gibt. Woraus sie besteht, ist allerdings nach wie vor ein Rätsel. Astrophysiker glauben, es handle sich um eine Spielart von Teilchen, die es hier auf unserer Erde nicht gibt und die weder Licht absorbieren noch aussenden. So erdachten sie neue Naturgesetze, unbestätigte Theorien als Leitlinien für die Konstruktion von Detektoren, die ihre Ideen auf den Prüfstand stellen sollten. Seit den 1980er Jahren jagen Dutzende Experimentierteams diesen hypothetischen Teilchen der Dunklen Materie nach. Aber sie finden keine. Die neuen Theorien sind nach wie vor unbestätigt.

Genauso trostlos sieht es in der Kosmologie aus, wo Physiker vergeblich zu verstehen suchen, warum sich das Universum mit wachsender Geschwindigkeit ausdehnt, ein Phänomen, das auf »Dunkle Energie« zurückgeführt wird. Sie können mathematisch nachweisen, dass dieses seltsame Substrat nichts anderes ist als die Energie des leeren Raums, und doch sind sie nicht in der Lage, die Menge dieser Energie zu berechnen. Es ist einer der Risse in den Grundlagen, durch die Physiker hindurchzuspähen versuchen, doch bisher können sie nichts entdecken, was ihre neuen Theorien zur Erklärung Dunkler Energie stützt.

Unterdessen möchten unsere Kollegen von der Quantenphysik eine Theorie verbessern, die keinerlei Mängel aufweist, und zwar aufgrund der Überzeugung, dass mit mathematischen Strukturen, die nicht mit messbaren Entitäten in Einklang stehen, etwas nicht stimmen kann. Es ärgert sie, dass »niemand die Quantenmechanik versteht«, wie Richard Feynman, Niels Bohr und andere Helden der Physik des letzten Jahrhunderts beklagten. In der Grundlagenforschung zur Quantenphysik möchten die Wissenschaftler bessere Theorien erfinden, weil sie wie alle glauben, sie blickten durch den richtigen Riss. Doch leider bestätigen alle Experimente die Voraussagen der unverständlichen Theorie des letzten Jahrhunderts. Und die jüngeren Theorien? Sie sind nach wie vor nichts als ungeprüfte Spekulationen.

Auf diese letztlich fehlgeschlagenen Versuche, neue Naturgesetze zu finden, wurde enorm viel Mühe verwendet. Seit nunmehr über dreißig Jahren sind keine Fortschritte mehr in der Grundlagenphysik zu verzeichnen.

Sie möchten also wissen, was die Welt zusammenhält, wie das Universum entstand und welche Gesetze unser Dasein bestimmen? Der Antwort am nächsten kommt man, wenn man dem Pfad der Tatsachen hinunter in die Kellergewölbe der Wissenschaft folgt. Und zwar so weit, bis die Faktenlage dünn wird und die Weiterreise von Theoretikern blockiert wird, die darüber streiten, wessen Theorie schöner ist. Dann wissen Sie, dass Sie sich auf der Ebene der Grundlagen befinden.

Die Grundlagen der Physik sind diejenigen Bestandteile unserer Theorien, die, soweit wir gegenwärtig wissen, nicht mehr von etwas Einfacherem abgeleitet werden können. An diesem tiefsten Punkt finden wir heute Raum, Zeit und 25 Teilchen samt Gleichungen, die ihr Verhalten bestimmen. Gegenstand meines Forschungsbereichs sind Teilchen, die sich durch Raum und Zeit bewegen, sich gelegentlich berühren oder Zusammensetzungen bilden. Man darf sich diese Teilchen nicht als kleine Kugeln vorstellen, das sind sie nicht, und zwar wegen der Quantenmechanik (mehr dazu später). Sie gleichen eher Wolken, die jegliche Form annehmen können.

In der Grundlagenphysik beschäftigen wir uns also nur mit Teilchen, die nicht weiter zerlegt werden können und die wir deshalb »Elementarteilchen« nennen. Soweit bislang bekannt, haben sie keine eigene Struktur. Aber sie können sich zu Atomen, Molekülen und Proteinen zusammensetzen – und schaffen auf diese Weise die ungeheure Vielfalt an Strukturen, die wir um uns herum wahrnehmen. Aus diesen 25 Teilchen sind Sie, ich und alles andere gemacht.

Aber die Teilchen selbst sind gar nicht so interessant. Interessant sind die Beziehungen zwischen ihnen, die Prinzipien, die ihre Wechselwirkungen bestimmen, die Struktur der Gesetze, die das Universum entstehen ließen und unsere Existenz ermöglicht haben. In diesem Spiel beschäftigen wir uns mit den Regeln, nicht mit den Spielsteinen. Und das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist die Tatsache, dass die Natur nach den Regeln der Mathematik spielt.

Aus Mathematik gemacht

In der Physik bestehen Theorien aus Mathematik. Wir verwenden die Mathematik nicht, weil wir all jene abschrecken wollen, die nicht mit Differentialgeometrie und gradierter Lie-Algebra vertraut sind. Wir verwenden sie, weil wir Dummköpfe sind. Die Mathematik sorgt dafür, dass wir ehrlich bleiben, und sie verhindert, dass wir uns selbst und andere belügen. Mit Mathematik kann man Fehler machen, aber nicht lügen.

Als theoretische Physiker haben wir die Aufgabe, mathematische Methoden zu entwickeln, um damit entweder Beobachtungen zu beschreiben oder Voraussagen zu machen, die experimentelle Strategien begründen. Bei der Entwicklung von Theorien erzwingt die Mathematik logische Genauigkeit und innere Konsistenz; sie gewährleistet, dass die Theorien unzweideutig und Schlussfolgerungen reproduzierbar sind.

Der Erfolg der Mathematik in der Physik ist enorm, folglich wird dieser Qualitätsmaßstab heute rigoros umgesetzt. Die Theorien, die wir heute bilden, sind Reihen von Annahmen – mathematische Relationen oder Definitionen samt ihren Interpretationen, die die Mathematik mit beobachtbaren Dingen in der realen Welt verbinden.

Aber wir entwickeln Theorien nicht, indem wir Annahmen treffen und dann in einer Folge von Theoremen und Beweisen beobachtbare Folgerungen daraus ableiten. In der Physik beginnen Theorien meist als lose Flickwerke von Ideen. Das Chaos zu ordnen, das Physiker bei der Theorieentwicklung hervorbringen, und eine saubere Reihe von Annahmen zu erstellen, aus denen die gesamte Theorie abgeleitet werden kann, bleibt häufig unseren Kollegen in der mathematischen Physik überlassen – einem Zweig der Mathematik, nicht der Physik.

Physiker und Mathematiker haben sich größtenteils auf eine gute Arbeitsteilung geeinigt, bei der sich Erstere über die Pingeligkeit der Letzteren und diese sich über die Schlampigkeit der Ersteren beklagen. Doch beide Seiten sind sich zumindest darin einig, dass der Fortschritt auf dem einen Gebiet auch den Fortschritt auf dem anderen fördert. Von der Wahrscheinlichkeitstheorie bis zur Chaos- und zur Quantenfeldtheorie als Grundlage der modernen Teilchenphysik sind Mathematik und Physik stets Hand in Hand gegangen.

Aber Physik ist nicht Mathematik. Abgesehen davon, dass eine tragfähige Theorie in sich konsistent sein muss (also nicht zu Schlussfolgerungen führt, die einander widersprechen), muss sie auch mit der Beobachtung übereinstimmen (darf also nicht in Widerspruch zu den Daten stehen). In meinem Bereich der Physik, in dem es um die Grundfragen geht, ist dies eine strikte Forderung. Es gibt so viele Daten, dass schlichtweg nicht alle Berechnungen für neuaufgestellte Theorien durchgeführt werden können. Aber das ist auch nicht notwendig, weil es einen kürzeren Weg gibt: Zunächst wird belegt, dass eine neue Theorie im Rahmen der Messgenauigkeit mit den bestätigten alten Theorien in Einklang steht und somit deren Voraussagen reproduziert. Sodann müssen wir nur noch berechnen, was die neue Theorie darüber hinaus erklären kann.

Den Nachweis zu führen, dass eine neue Theorie alle Voraussagen tragfähiger alter Theorien reproduziert, kann äußerst schwierig sein. Das liegt daran, dass eine neue Theorie unter Umständen ein völlig anderes mathematisches Rahmenwerk benutzt, das scheinbar gar nichts mit dem der alten Theorie zu tun hat. Um zu zeigen, dass beide trotzdem zu denselben Voraussagen für bereits existierende Beobachtungen führen, ist es häufig erforderlich, die neue Theorie entsprechend umzuformulieren. In Fällen, bei denen die neue Theorie den mathematischen Rahmen der alten unmittelbar wiederverwendet, ist dies einfach. Ein völlig neues Rahmenwerk kann jedoch ein großes Hindernis darstellen.

So rang etwa Einstein jahrelang um den Beweis, dass die Allgemeine Relativitätstheorie (seine neue Gravitationstheorie) die zutreffenden Voraussagen ihrer Vorläuferin, der Newton’schen Gravitationstheorie, reproduzierte. Das Problem bestand nicht darin, dass seine Theorie falsch war, sondern darin, dass er nicht wusste, wie er Newtons Gravitationspotential aus seiner eigenen Theorie ableiten sollte. Einstein hatte mathematisch alles richtig gemacht, aber es fehlte der Nachweis für die Übereinstimmung mit der realen Welt. Erst nach mehreren Fehlschlägen stieß er auf den richtigen Weg dorthin. Die richtige Mathematik zu haben reicht noch nicht, um eine richtige Theorie zu finden.

Es gibt aber noch andere Gründe, warum wir in der Physik auf die Mathematik zurückgreifen. Abgesehen davon, dass sie uns zur Ehrlichkeit zwingt, bietet sie auch die sparsamste und präziseste Terminologie, die wir kennen. Sprache ist dehnbar, und ihre Bedeutung hängt ab von Kontext und Interpretation. Die Mathematik hingegen kümmert sich nicht um Kultur oder Geschichte. Wenn tausend Menschen ein Buch lesen, lesen sie tausend verschiedene Bücher. Wenn aber tausend Menschen eine Gleichung lesen, lesen sie alle ein und dieselbe Gleichung.

Der Hauptgrund jedoch, warum wir in der Physik mit Mathematik arbeiten, ist der, dass wir es können.

Beneidenswerte Physik

Obwohl logische Schlüssigkeit eine Grundanforderung an jede wissenschaftliche Theorie ist, eignen sich nicht alle Disziplinen für die mathematische Modellierung – die Verwendung einer so exakten Sprache ist nicht sinnvoll, wenn die Daten nicht die entsprechende Exaktheit aufweisen. Und von allen Wissenschaftsbereichen hat es die Physik mit dem einfachsten System zu tun und eignet sich daher in idealer Weise für die mathematische Modellierung.

In der Physik sind Studien in hohem Maße reproduzierbar. Im Experiment können wir die Umgebung gut kontrollieren, und wir wissen, welche Effekte zu vernachlässigen sind, ohne dass die Genauigkeit darunter leidet. Die Ergebnisse der Psychologie zum Beispiel sind hingegen schwer reproduzierbar, weil keine zwei Menschen gleich sind und man nur selten genau weiß, welche Launen beim Probanden mit im Spiel sind. Dieses Problem haben wir in der Physik nicht. Heliumatome werden nicht hungrig und sind montags wie freitags gleich gut gelaunt.

Diese Präzision macht die Physik so erfolgreich, aber auch so schwierig. Für den Laien mögen die vielen Gleichungen unzugänglich sein, der Umgang damit ist aber nur eine Frage der Bildung und der Gewohnheit. Die Mathematik zu verstehen ist nicht das, was Physik so schwierig macht. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, die richtige Mathematik zu finden. Man kann nicht einfach etwas hernehmen, was nach Mathematik aussieht, und es eine Theorie nennen. Es ist der Anspruch, dass die Theorie konsistent ist, sowohl in sich als auch konsistent mit der experimentellen Beobachtung – jeder einzelnen Beobachtung –, der das ganze Unterfangen so schwierig macht.

Die theoretische Physik ist eine hochentwickelte Disziplin. Die Theorien, mit denen wir heute arbeiten, haben eine enorme Zahl experimenteller Tests bestanden. Und jedes Mal, wenn sie einen weiteren Test durchliefen, wurde es ein wenig schwieriger, etwas an ihnen zu verbessern. Eine neue Theorie muss alle erfolgreichen Voraussagen der gegenwärtig vorhandenen Theorien liefern und darüber hinaus noch ein wenig besser sein.

Seit Physiker Theorien entwickeln, um existierende oder bevorstehende Experimente zu erklären, bedeutet Erfolg, mit dem geringstmöglichen Aufwand die richtigen Zahlen zu bekommen. Doch je mehr Beobachtungen unsere Theorien beschreiben konnten, desto schwieriger wurde es, eine vorgeschlagene Weiterentwicklung zu überprüfen. Von der Voraussage des Neutrinos bis zu dessen Entdeckung dauerte es fünfundzwanzig Jahre, bis zur Bestätigung des Higgs-Bosons vergingen fast fünfzig Jahre, und das tatsächliche Aufspüren der Gravitationswellen erfolgte erst nach hundert Jahren. Heute reicht das Berufsleben eines Naturwissenschaftlers womöglich nicht mehr aus, um ein neues grundlegendes Naturgesetz zu überprüfen. Dies zwingt Theoretiker dazu, sich auf andere Kriterien als die empirische Adäquatheit zu stützen, um zu entscheiden, welchen Forschungsweg sie einschlagen. Die ästhetische Attraktivität ist eines dieser Kriterien.

Bei unserer Suche nach neuen Ideen spielt Schönheit in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Sie ist Leitlinie, Belohnung und Motivation. Und sie stellt eine systematische Verzerrung der Wahrnehmung dar.

Unsichtbare Freunde

Die Umzugsleute haben meine Kisten weggetragen, von denen ich die meisten erst gar nicht ausgepackt hatte, weil ich wusste, dass ich hier nicht bleiben würde. Aus den leeren Schränken weht mich die Erinnerung an frühere Umzüge an. Ich rufe meinen Freund und Kollegen Michael Krämer an, Physikprofessor in Aachen.

Michael arbeitet im Bereich der Supersymmetrie, kurz »Susy«. Susy sagt eine Vielzahl noch unentdeckter Elementarteilchen voraus, jeweils einen Partner für die bereits bekannten Teilchen und noch einige mehr. Von den vorgeschlagenen neuen Naturgesetzen ist Susy gegenwärtig das beliebteste. Tausende meiner Kollegen setzten bei der Wahl ihrer Laufbahn darauf. Doch bislang konnte man keins dieser zusätzlichen Teilchen ausfindig machen.

»Ich glaube, anfangs habe ich an Susy gearbeitet, weil sich während meiner Studienzeit Mitte bis Ende der 1990er Jahre alle Welt darauf stürzte«, sagt Michael.

Die Mathematik bei Susy sieht ganz ähnlich aus wie bei den bereits etablierten Theorien, und der Standardlehrplan für Physikstudenten ist eine gute Vorbereitung für die Arbeit an Susy. »Es war ein klar umrissener Rahmen; daher war es leicht«, erklärt Michael. Er hatte eine gute Wahl getroffen. Michael erhielt 2004 eine Anstellung und ist heute Leiter der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Forschungsgruppe »New Physics« am Large Hadron Collider.

»Außerdem gefallen mir Symmetrien. Deshalb war die Sache attraktiv für mich.«

Wie bereits erwähnt, haben wir bei unserer Suche nach einer Antwort auf die Frage, woraus die Welt besteht, 25 verschiedene Elementarteilchen gefunden. Die Supersymmetrie ergänzt diese Sammlung durch eine Reihe noch unentdeckter Partnerteilchen, eins für jedes der bereits bekannten sowie einige zusätzliche Teilchen. Diese supersymmetrische Vervollständigung ist verlockend, weil die bekannten Teilchen in zwei verschiedene Kategorien fallen, die Fermionen und die Bosonen (benannt nach Enrico Fermi und Satyendranath Bose), und die Supersymmetrie erklärt, wie diese beiden Kategorien zusammengehören.

Fermionen sind extreme Individualisten. Sosehr man es auch versucht, man wird nie zwei von ihnen dazu bringen, sich am selben Ort in derselben Weise zu verhalten – es muss stets einen Unterschied zwischen ihnen geben. Bosonen hingegen haben diesen Anspruch nicht und kommen gern zu einem gemeinsamen Tanz zusammen. Deshalb sitzen Elektronen, die Fermionen sind, auf getrennten Schalen um einen Atomkern. Wären sie Bosonen, würden sie stattdessen auf derselben Schale zusammensitzen, so dass das Universum keine Chemie hätte – und keine Chemiker, da unsere eigene Existenz auf der Weigerung der kleinen Fermionen beruht, ihren Platz mit anderen zu teilen.

Der Theorie der Supersymmetrie zufolge bleiben die Naturgesetze unverändert, wenn Bosonen gegen Fermionen ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass jedes bekannte Boson einen fermionischen und jedes bekannte Fermion einen bosonischen Partner haben muss. Doch abgesehen von dieser unterschiedlichen Zugehörigkeit müssen die Partnerteilchen identisch sein.

Da keines der bereits bekannten Teilchen diesen Anspruch erfüllt, wurde gefolgert, dass sie keine supersymmetrischen Paare bilden. Also muss es Teilchen geben, die noch ihrer Entdeckung harren. Es ist, als hätten wir eine Sammlung nicht zusammenpassender Töpfe und Deckel und wären überzeugt, dass die passenden Teile irgendwo zu finden sein müssen.

Doch leider lässt sich aus den Gleichungen der Supersymmetrie nicht die Masse der jeweiligen Susy-Partner ablesen. Da für die Erzeugung von Teilchen umso mehr Energie nötig ist, je schwerer sie sind, lässt sich ein Teilchen mit größerer Masse nicht so leicht auffinden wie ein leichteres Exemplar. Bislang wissen wir nur, dass die Superpartner, wenn sie denn existieren, so schwer sind, dass die Energie in unseren Experimenten bislang nicht ausreicht, um sie zu erzeugen.

Es spricht vieles für die Supersymmetrie. Abgesehen von der durch sie gewonnenen Erkenntnis, dass Bosonen und Fermionen zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, trägt Susy auch zur Vereinigung elementarer Kräfte bei und könnte mehrere numerische Koinzidenzen erklären. Darüber hinaus besitzen manche supersymmetrischen Teilchen genau die richtigen Eigenschaften für Dunkle Materie. Mehr dazu werde ich in den späteren Kapiteln darlegen.

Die Hypothese der Supersymmetrie fügt sich so genau in die bestehenden Theorien, dass zahlreiche Physiker von ihrer Richtigkeit überzeugt sind. »Trotz der Bemühungen vieler hundert Physiker, die auf der Suche nach diesen Teilchen Experimente durchgeführt haben, konnten keine Superpartner beobachtet oder entdeckt werden«, schreibt der Physiker Dan Hooper vom Forschungszentrum für Teilchenphysik Fermilab bei Chicago. Doch »dies schreckte die theoretischen Physiker nicht ab, die leidenschaftlich daran festhalten, dass die Natur so beschrieben werden kann – als supersymmetrisch. Für viele dieser Wissenschaftler ist die Supersymmetrie einfach zu schön und zu elegant, als dass sie nicht Teil unseres Universums sein könnte. Sie löst zu viele Probleme und passt allzu natürlich in unsere Welt. Für diese wahren Gläubigen müssen die Superpartnerteilchen einfach existieren.«[1]

Hooper ist nicht der Einzige, der darauf hinweist, wie ausgeprägt diese Überzeugung ist. »Vielen theoretischen Physikern fällt es schwer zu glauben, dass die Supersymmetrie nicht irgendwo in der Natur eine Rolle spielt«, stellt der Physiker Jeff Forshaw fest.[2] Und in einer Ausgabe des Scientific American von 2014 stützen die Teilchenphysiker Maria Spiropulu und Joseph Lykken ihre Hoffnung, dass der Beweis eines Tages erbracht wird, mit der Aussage, es sei »nicht übertrieben zu sagen, dass die meisten Teilchenphysiker der Welt glauben, die Supersymmetrie müsse richtig sein« (Hervorhebung durch die Autoren).[3] Noch attraktiver wird Susy durch die Tatsache, dass eine Symmetrie zwischen Bosonen und Fermionen lange als unmöglich galt, weil ein mathematischer Beweis dies auszuschließen schien.[4] Doch kein Beweis ist besser als seine Voraussetzungen. Wie sich herausstellte, ist die Supersymmetrie, lockert man die Voraussetzungen, die größtmögliche Symmetrie, die in existierende Theorien eingebaut werden kann.[5] Und wie könnte die Natur eine so schöne Idee nicht umsetzen?

»Für mich war der schönste Aspekt von Susy stets der, dass sie die größtmögliche Symmetrie darstellte«, erinnert sich Michael. »Ich fand das faszinierend. Als ich von dieser Ausnahme erfuhr, dachte ich: ›Oh das ist interessant‹, weil mir dieser Gedanke – man geht von Symmetrien aus und findet die richtigen Naturgesetze, selbst wenn man nicht genau weiß, warum es funktioniert – als ein starkes Prinzip erschien. Deshalb hielt ich es für lohnend, die Sache weiterzuverfolgen.«

Als ich Ende der 1990er Jahre studierte, standen die einfachsten Susy-Modelle bereits im Widerspruch zu den vorhandenen Daten, und der Prozess der Bildung komplexerer und dennoch handhabbarer Modelle hatte begonnen.[6] Ich sah darin ein Arbeitsgebiet, in dem man nichts Neues formulieren konnte, solange man die vorausgesagten Teilchen noch nicht entdeckt hatte. So beschloss ich, mich von Susy fernzuhalten, bis dieser Fall eingetreten war.

Aber er trat nicht ein. Mit dem Großen Elektron-Positron-Speicherring (LEP, Large Electron Positron Collider), der bis 2000 in Betrieb war, wurde kein Beweis für Susy erbracht. Und auch im Tetravon, einem Speicherring, der höhere Energien erreichte als der LEP und bis 2011 lief, wurde man nicht fündig. Der noch stärkere LHC, bei dem der alte Tunnel des LEP benutzt wurde, läuft seit 2008, aber auch hier hat sich Susy bislang nicht blicken lassen.

Dennoch befürchte ich, es könnte vielleicht ein schwerer Fehler gewesen sein, dass ich nicht in das Arbeitsgebiet eingestiegen bin, das nicht wenige meiner Kollegen als so vielversprechend ansahen und von dem sie nach wie vor überzeugt sind.

Jahrelang ging man davon aus, dass im LHC etwas Neues passieren muss, da sonst die beste existierende Beschreibung der Teilchenphysik – das Standardmodell – nach den Maßstäben, wie sie unter anderem von Gian Francesco Giudice eingeführt wurden, nicht natürlich wäre. Die mathematischen Formeln zur Messung der Natürlichkeit basieren auf dem Glauben, dass eine Theorie mit sehr großen oder sehr kleinen Zahlen nicht schön ist.

Wir werden in diesem Buch der Frage nachgehen, ob dieser Glaube berechtigt ist. Vorerst genügt es zu sagen, dass er weite Verbreitung gefunden hat. Giudice erklärte in einem Artikel von 2008: »Der Gedanke der Natürlichkeit … entwickelte sich durch eine ›kollektive Bewegung‹ der Wissenschaftsgemeinde«, die dessen »Bedeutung für die Existenz der Physik jenseits des Standardmodells zunehmend betonte«.[7] Und je gründlicher sie die Natürlichkeit untersuchten, desto überzeugter waren sie, dass baldmöglichst neue Erkenntnisse nötig seien, um hässliche numerische Koinzidenzen zu vermeiden.

»Im Rückblick überrascht es, wie stark dieses Natürlichkeitsargument hervorgehoben wurde«, sagt Michael. »Die Leute wiederholten nur immer wieder dasselbe Argument, ohne wirklich darüber nachzudenken. Sie sagten ständig dasselbe, zehn Jahre lang. Es ist wirklich erstaunlich, dass dies der Hauptmotor für einen so großen Teil der Modellbildung war. Heute finde ich das seltsam. Ich denke immer noch, dass Natürlichkeit reizvoll ist, aber ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass sie auf eine neue Physik am LHC verweist.«

Der LHC beendete seinen ersten Durchlauf im Februar 2013 und wurde dann für ein Upgrade abgeschaltet. Der zweite Durchlauf mit höherer Energie begann im April 2015. Inzwischen haben wir Oktober, und in den kommenden Monaten erwarten wir vorläufige Ergebnisse dieses zweiten Durchlaufs.

»Du solltest mit Arkani-Hamed sprechen«, meint Michael. »Er ist Anhänger der Natürlichkeitstheorie – ein sehr interessanter Typ, ausgesprochen einflussreich, vor allem in den USA – ganz erstaunlich. Er arbeitet für eine Weile an etwas und gewinnt Anhänger, und im folgenden Jahr wendet er sich dann etwas anderem zu. Vor zehn Jahren widmete er sich diesem Modell natürlicher Susy und schwärmte so überzeugend davon, dass alle anfingen, daran zu forschen. Und dann schreibt er zwei Jahre später diesen Artikel über unnatürliche Susy!«

Nima Arkan-Hamed machte sich Ende der 1990er Jahre einen Namen, als er zusammen mit Savas Dimopoulos und Gia Dvali die These formulierte, dass unser Universum noch weitere Dimensionen haben könnte, die zu winzig kleinen Schleifen zusammengerollt sind, aber gerade noch groß genug, um mit Teilchenbeschleunigern aufgespürt zu werden.[8] Der Gedanke, dass zusätzliche Dimensionen existieren, ist nicht neu, sondern kam bereits in den 1920er Jahren auf.[9] Die geniale Leistung von Arkani-Hamed und seinen Mitarbeitern bestand in der These, diese Dimensionen seien groß genug, um möglicherweise bald nachweisbar zu sein, was tausende Physiker dazu animierte, weitere Einzelheiten zu berechnen und zu veröffentlichen. Die Begründung dafür, warum der LHC die zusätzlichen Dimensionen offenbaren werde, war Natürlichkeit. »Natürlichkeit verlangt, dass das Eindringen der Teilchen in die Extradimensionen nicht zu weit jenseits des TeV-Bereichs angesiedelt werden kann«, erklärten die Autoren in ihrem ersten Werk zu dem, was heute mit deren Initialen ADD-Modell bezeichnet wird.[1] Bis heute wurde der Artikel mehr als fünftausendmal zitiert und ist damit einer der meistzitierten Aufsätze in der Geschichte der Physik.

Als ich 2002 bei meinem selbst gewählten Thema für eine Doktorarbeit über eine Variante der Theorie der Extradimensionen aus den 1920er Jahren in einer Sackgasse steckte, überzeugte mich mein Doktorvater, mich stattdessen dem gegenwärtigen Stand der Forschung zuzuwenden. Und so schrieb auch ich Artikel über die Suche nach Extradimensionen am LHC. Aber der LHC hat keinen Beweis für diese weiteren Dimensionen erbracht. Ich begann, die Argumente zu hinterfragen, die auf dem Prinzip der Natürlichkeit basieren. Nima Arkani-Hamed wechselte unterdessen von großen Extradimensionen zu Susy und ist heute Professor für Physik am Institute for Advanced Studies in Princeton.

Ich nahm mir vor, mit Nima zu sprechen.

»Er ist natürlich viel schwerer zu erreichen als ich. Wahrscheinlich reagiert er nicht so ohne weiteres auf E-Mails«, meint Michael. »Er steuert die ganze Landschaft der Teilchenphysik in den USA. Und er meint, dass wir einen 100-TeV-Ringspeicher brauchen, um die Natürlichkeit zu testen. Und jetzt bauen vielleicht die Chinesen seinen Beschleuniger – wer weiß!«

Da immer deutlicher wird, dass der LHC nicht den erwarteten Beweis für schönere Naturgesetze liefert, verlegen die Teilchenphysiker erneut ihre Hoffnungen auf den nächstgrößeren Beschleuniger. Nima setzt sich mit seinem ganzen Einfluss für den Bau eines neuen Teilchenbeschleunigers in China ein.

Doch was auch immer bei höheren Energien noch entdeckt werden könnte, die Tatsache, dass der LHC bislang keine neuen Elementarteilchen gefunden hat, bedeutet nach den Maßstäben der Physiker, dass die richtige Theorie unnatürlich ist. Ja, wir haben uns in eine widersprüchliche Situation gebracht, in der nach unseren eigenen Schönheitsanforderungen die Natur selbst unnatürlich ist.

»Ob ich besorgt bin? Ich weiß nicht. Ich bin eher irritiert«, sagt Michael. »Ich bin wirklich irritiert. Vor dem LHC dachte ich, es muss etwas geschehen. Aber jetzt? Ich bin irritiert.« Das klingt vertraut.

KURZ GESAGT

Physiker arbeiten viel mit Mathematik und sind wirklich stolz darauf, dass es so gut funktioniert.

Aber Physik ist nicht Mathematik, und für die Entwicklung einer Theorie sind Daten als Leitfaden unverzichtbar.

In manchen Gebieten der Physik gibt es seit Jahrzehnten keine neuen Daten.

Weil Experimente keine Leitlinien liefern, bedienen sich Theoretiker ästhetischer Kriterien.

Funktioniert das nicht, sind sie irritiert.

Fußnoten

[1]

Die Abkürzung eV steht für Elektronenvolt und ist ein Maß für Energie. Ein TeV sind 1012 oder eine Trillion eV. Der LHC kann maximal rund 14 TeV erzeugen. Daher sagt man, der LHC »testet den TeV-Bereich«.

Zweites KapitelWhat a Wonderful World

In welchem ich eine Menge Bücher über Tote lese und herausfinde, dass jeder hübsche Ideen mag, dass aber hübsche Ideen zuweilen nicht recht funktionieren. Bei einer Konferenz packt mich die Sorge, dass Physiker im Begriff sind, die wissenschaftliche Methode zu verwerfen.

Woher wir kommen

In der Schule habe ich Geschichte gehasst, aber mittlerweile ist mir klargeworden, wie nützlich es ist, Tote zu zitieren, um meine Ansichten zu untermauern. Ich will nicht so tun, als könnte ich einen historischen Abriss über die Rolle des Schönen in der Wissenschaft geben, weil mich eigentlich die Zukunft mehr interessiert als die Vergangenheit und auch, weil andere dies bereits geleistet haben.[1] Aber wenn wir uns klarmachen wollen, wie sich die Physik verändert hat, muss ich zeigen, wie sie früher ausgesehen hat.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass Wissenschaftler die Schönheit der Natur als Zeichen der Göttlichkeit deuteten. Während sie Erklärungen suchten – und fanden –, für die früher die Kirche zuständig gewesen war, nutzten sie die unerklärliche, in den Naturgesetzen sichtbare Harmonie, um den Religiösen zu versichern, dass die Wissenschaft für das Übernatürliche keine Gefahr darstellt.

Um die Jahrhundertwende, als sich die Wissenschaft von der Religion trennte und professioneller wurde, schrieben die Forscher die Schönheit der Naturgesetze nicht länger göttlichem Einfluss zu. Sie staunten über die Harmonie in den Regeln, die das Universum regieren, ließen aber die Deutung dieser Harmonie offen oder kennzeichneten ihren Glauben zumindest als persönliche Meinung.

Im 20. Jahrhundert verwandelte sich ästhetische Attraktivität, die zuvor ein schönes Beiwerk der wissenschaftlichen Theorie gewesen war, in eine Leitlinie für die Theoriebildung, bis ästhetische Prinzipien schließlich zur mathematischen Anforderung wurden. Heute denken wir nicht mehr darüber nach, ob Beweise auf Schönheit gründen – ihr nichtwissenschaftlicher Ursprung hat sich praktisch »in der Mathematik verloren«.

Zu den Ersten, die quantitative Naturgesetze formulierten, gehörte der deutsche Mathematiker und Astronom Johannes Kepler (1571–1630), dessen Arbeit stark von seinen religiösen Überzeugungen geprägt war. Kepler entwarf ein Modell für das Sonnensystem, in dem sich die damals bekannten Planeten – Merkur, Erde, Mars, Jupiter und Saturn – auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne bewegten. Der Radius ihrer Umlaufbahnen wurde durch regelmäßige, ineinandergesteckte Polyeder bestimmt – die platonischen Körper –, und die so ermittelten Abstände zwischen den Planeten passten gut zu den Beobachtungen. Es war eine hübsche Idee: »Es ist absolut notwendig, dass das Werk eines vollkommenen Schöpfers von größter Schönheit ist«, meinte Kepler.

Mit Hilfe von Tafeln, aus denen die exakten Positionen der Planeten hervorgingen, kam Kepler später zu der Überzeugung, sein Modell sei falsch, und folgerte, die Planeten bewegten sich auf ellipsen-, statt auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne. Seine neue Idee stieß prompt auf Ablehnung: Sie verletzte die ästhetischen Vorstellungen seiner Zeit.

Kritik kam insbesondere von Galileo Galilei (1564–1642), der glaubte, dass nur »kreisförmige Bewegung auf natürliche Weise Körpern gerecht werden kann, die feste Bestandteile eines bestmöglich angeordneten Universums sind«.[2] David Fabricius, ebenfalls Astronom, klagte: »Mit Eurer Ellipse schafft Ihr die Kreisförmigkeit und Ebenmäßigkeit der Bewegungen ab, was mir umso absurder erscheint, je gründlicher ich darüber nachdenke.« Fabricius zog es vor, die Planetenbahnen durch »Epizyklen« zu ergänzen, kleinere Kreisbewegungen um die kreisförmigen Planetenbahnen herum. »Wenn Ihr nur die vollkommene Kreisbahn bewahren und Eure elliptische Bahn durch einen weiteren kleinen Epizyklus rechtfertigen könntet«, schrieb Fabricius an Kepler, »wäre das viel besser.«[3]

Aber Kepler hatte recht. Die Planeten bewegen sich in Ellipsen um die Sonne.

Nachdem er sich aufgrund der Indizien gezwungen sah, die schönen Polyeder aufzugeben, gelangte Kepler spät im Leben zu der Einschätzung, dass die Planeten auf ihrem Weg Musik erzeugen. In seinem Werk Harmonices mundi libri V (Fünf Bücher zur Harmonik der Welt) von 1619 ordnete er den Planeten Melodien zu und kam zu dem Schluss: »die Erde singt Mi-Fa-Mi« (E-F-E, Anm. d. Ü.). Es war nicht seine beste Arbeit. Aber Keplers Analyse der Planetenbahnen legte das Fundament für die späteren Studien Isaac Newtons (1643–1727), des ersten Wissenschaftlers, der strikt auf Mathematik setzte.

Newton glaubte an die Existenz eines Gottes, dessen Einfluss er in den Regeln erkannte, denen die Natur folgt: »Das überaus schöne System der Sonne, der Planeten und Kometen kann nur aus dem Rat und der Herrschaft eines intelligenten Wesens hervorgehen«, schrieb er 1726. »Jede neu entdeckte Wahrheit, jedes Experiment oder Theorem ist ein neuer Spiegel der Schönheit Gottes.«[4] Seither wurden Newtons Gravitations- und Bewegungsgesetze generalüberholt, aber als Annäherungen sind sie noch heute gültig.

Newton und seine Zeitgenossen scheuten sich nicht, Religion und Wissenschaft zu vermengen – damals war dieses Vorgehen gang und gäbe. Am umfassendsten tat dies wohl Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der zur selben Zeit, aber unabhängig von Newton die Infinitesimalrechnung entwickelte. Leibniz glaubte, die Welt, in der wir leben, sei »die beste aller möglichen Welten« und alles Übel, das es gebe, sei notwendig. Nach seiner Meinung beruhen alle Unzulänglichkeiten der Welt darauf, dass wir mit der allgemeinen Harmonie des Universums und den verborgenen Gründen für das Verhalten Gottes nicht genügend vertraut seien.[5] Mit anderen Worten ist das Hässliche, laut Leibniz, hässlich, weil wir nicht verstehen, was Schönheit ist.

Leibniz’ Argumentation ist, so gern Philosophen und Theologen darüber debattieren, nicht zu gebrauchen, solange wir nicht definieren, was »die beste aller Welten« überhaupt bedeuten soll. Aber die zugrundeliegende Idee, unser Universum sei in gewisser Weise optimal, fasste in der Wissenschaft Fuß und marschierte durch die Jahrhunderte. Als man sie mathematisch ausdrückte, wuchs sie zu einer Riesin heran, auf deren Schultern sämtliche modernen physikalischen Theorien stehen.[6] Die Theorien von heute unterscheiden sich nur darin, inwieweit sie von einem System fordern, es solle sich auf die »beste« Weise verhalten. Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie zum Beispiel lässt sich aus der Forderung herleiten, die Krümmung der Raumzeit müsse so gering wie möglich sein; ähnliche Methoden existieren für andere Wechselwirkungen. Dennoch haben die Physiker von heute alle Mühe, ein übergreifendes Prinzip zu finden, dem zufolge unser Universum das »beste« ist – ein Problem, auf das wir später noch zurückkommen.

Wie wir hierher geraten sind

Während die Jahrhunderte verstrichen und die Mathematik an Einfluss gewann, verwies man in der Physik immer seltener auf Gott oder sah ihn in Einheit mit den Naturgesetzen. Ende der 1930er Jahre glaubte Max Planck (1858–1947): »Die Heiligkeit der unfassbaren Gottheit überträgt sich auf die Heiligkeit der fassbaren Symbole.« An der Wende zum 20. Jahrhundert hatte sich die Schönheit allmählich in ein Leitprinzip für die theoretische Physik verwandelt, ein Vorgang, der durch die Entwicklung des Standardmodells gefestigt wurde. Hermann Weyl (1885–1955), ein Mathematiker, der bedeutende Beiträge zur Physik leistete, bekannte sich ohne schlechtes Gewissen zu seinen nicht gerade wissenschaftlichen Methoden: »Meine Arbeit versucht immer, das Wahre mit dem Schönen zu vereinen; aber wenn ich mich zwischen beiden entscheiden musste, wählte ich gewöhnlich das Schöne.«[1] Der Astrophysiker Edward Arthur Milne (1896–1950), ein einflussreicher Kritiker der Allgemeinen Relativitätstheorie, hielt »Schönheit für eine Straße zum Wissen oder vielmehr [für] das einzige Wissen, das zu besitzen sich lohnt«. In einem Vortrag vor dem Natural Science Club der Universität Cambridge im Jahr 1922 beklagte er das Umsichgreifen hässlicher Forschung:

Man muss nur die alten, vor etwa 50 Jahren erschienenen wissenschaftlichen Periodika durchsehen, und schon stößt man auf Dutzende Publikationen, die nichts zur Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse beigetragen haben und es auch niemals gekonnt hätten, bloße Pilze am Stamm des Baums der Wissenschaft, die ebenso wie Pilze stets wiederauftauchen, nachdem man sie entfernt hat … [Wenn aber eine Publikation] in uns jene Gefühle weckt, die wir mit Schönheit assoziieren, dann bedarf es keiner weiteren Rechtfertigung, dann ist sie kein Pilz, sondern eine Blüte. Das ist ein Kopfbahnhof der Wissenschaft, das Ende einer Forschungslinie, in dem die Wissenschaft ihr ultimatives Ziel erreicht. Die hässlichen Publikationen sind es, die der Rechtfertigung bedürfen.[2]

Paul Dirac (1902–1984), ein Nobelpreisträger, nach dem eine Gleichung benannt ist, ging noch einen Schritt weiter und gab klare Anweisungen: »Der in der Forschung Tätige sollte in seinem Ringen darum, die elementaren Naturgesetze in mathematischer Form auszudrücken, vor allem nach mathematischer Schönheit streben.«[3] Als er bei einem anderen Anlass gebeten wurde, seine Philosophie der Physik zusammenzufassen, trat er an die Tafel und schrieb: »Physikalische Gesetze sollten mathematische Schönheit besitzen.«[4] Der Historiker Helge Kragh schloss seine Dirac-Biographie mit der Feststellung, »nach 1935 trug [Dirac] nur noch wenig von bleibendem Wert für die Physik bei. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis nicht unerheblich, dass das Prinzip der mathematischen Schönheit sein Denken erst in der späteren Zeit beherrschte.«[5]

Albert Einstein, den wir hier nicht erst vorstellen müssen, verstieg sich zu der Behauptung, das Denken allein könne die Naturgesetze enthüllen, und meinte, uns ermögliche »reine mathematische Konstruktion, die Begriffe und die sie verbindenden Gesetze zu entdecken, die uns den Schlüssel zum Verständnis der Naturphänomene liefern […] da in gewissem Sinne reines Denken die Wirklichkeit erfassen kann«.[6]

Der Gerechtigkeit halber muss gesagt werden, dass er bei anderen Anlässen durchaus betonte, Beobachtungen seien unverzichtbar.

Jules Henri Poincaré, der sowohl die Mathematik als auch die Physik mit seinen Beiträgen bereicherte, sich aber vor allem mit der Entdeckung des deterministischen Chaos einen Namen machte, pries den praktischen Nutzen der Schönheit: »Daher sehen wir, dass uns die Sorge um das Schöne zu derselben Auswahl führt wie die Sorge um das Nützliche.«[7] Poincaré betrachtete die »Denkökonomie« – ein von Ernst Mach geprägter Begriff – ebenso als »eine Quelle der Schönheit wie als praktischen Vorteil«. Der menschliche Sinn für Ästhetik, so erklärte er, »spielt die Rolle des feinen Siebs«, das dem Forscher hilft, eine gute Theorie zu entwickeln, und »diese Harmonie ist zugleich eine Befriedigung unserer ästhetischen Anforderungen und eine Hilfe für den Verstand, den sie stützt und leitet«.[8]

Und Werner Heisenberg, einer der Begründer der Quantenmechanik, glaubte kühn, Schönheit könne Wahrheit erfassen: »Wenn man durch die Natur zu mathematischen Formen von großer Einfachheit und Schönheit geführt wird […] so kann man eben nicht umhin zu glauben, dass sie ›wahr‹ sind, dass sie einen echten Zug der Natur darstellen.«[9] Seine Frau erinnert sich:

In einer Mondnacht, ganz ergriffen von den Gesichten, die er hatte, lief er mit mir durch den Göttinger Hainberg und versuchte mir seine neuen Erkenntnisse zu erklären. Er sprach von dem Wunder der Symmetrie als dem Urmuster der Schöpfung, von Harmonien, von der Schönheit der Einfachheit und ihrer inneren Wahrheit.[10]

Hüten Sie sich vor Mondscheinspaziergängen mit theoretischen Physikern – manchmal geht die Begeisterung mit uns durch.

Woraus wir gemacht sind

In den 1980er Jahren, als ich ein Teenager war, gab es nicht viele populärwissenschaftliche Bücher über die zeitgenössische theoretische Physik oder, Gott bewahre, Mathematik. Fündig wurde man jedoch in den Biographien der Toten. Während ich in der Bibliothek in Büchern blätterte, malte ich mir aus, theoretischer Physiker zu sein, in einem Ledersessel sitzend eine Pfeife zu schmauchen, großen Gedanken nachzuhängen und mir gedankenverloren über den Bart zu streichen. Irgendetwas an diesem Bild stimmte nicht ganz. Aber die Botschaft, dass Mathe plus Nachdenken die Natur entschlüsseln könne, beeindruckte mich tief. Wenn das eine Kunst war, die man erlernen konnte, dann wollte ich sie erlernen.

Eines der wenigen populärwissenschaftlichen Bücher über moderne Physik war zu jener Zeit Anthony Zees Magische Symmetrie. Zee, damals wie heute Physikprofessor an der University of California, Santa Barbara, schrieb: »Meine Kollegen von der Grundlagenphysik und ich, wir empfinden uns als die geistigen Nachfahren Albert Einsteins: Ebenso wie er sind auch wir auf der Suche nach der Ästhetik in der Physik.« Und er legte das Programm dar: »Besonders in diesem Jahrhundert haben [die Physiker] ihre Ansprüche in dieser Hinsicht immer höher geschraubt […] Nicht länger zufrieden mit der Erklärung ›dieses oder jenes Phänomens‹, sind sie von zunehmendem Vertrauen erfüllt, daß der Natur ein Entwurf von wunderbarer Einfachheit zugrunde liegt.«

Nicht nur sind sie durchdrungen vom Glauben an die Schönheit, sondern sie haben auch Mittel und Wege gefunden, ihren Glauben mathematisch darzustellen: »Die Physiker haben das Konzept der Symmetrie als objektives Kriterium für die Beurteilung des Bauplans der Natur entwickelt«, schrieb Zee. »Von zwei Theorien halten sie diejenige für schöner, die symmetrischer ist: Für Physiker ist Schönheit gleichbedeutend mit Symmetrie.«[1]

Für den Physiker ist Symmetrie ein Ordnungsprinzip, das unnötige Wiederholungen vermeidet. Jede Art von Muster, Ähnlichkeit oder Ordnung kann mathematisch als Ausdruck von Symmetrie begriffen werden. Das Vorliegen einer Symmetrie enthüllt stets eine Redundanz und erlaubt Vereinfachung. Daher erklären Symmetrien mehr und brauchen dafür weniger.

Zum Beispiel kann ich, statt zu sagen, der Himmel sieht heute im Westen und im Osten blau aus, ebenso im Norden und im Süden, im Südwesten und so weiter, einfach sagen, er sieht in allen Himmelsrichtungen blau aus. Die Unabhängigkeit von der Richtung ist eine Rotationssymmetrie, und sie erlaubt uns zu sagen, wie ein System in einer Richtung aussieht, gefolgt von der Aussage, das gelte auch für alle anderen Richtungen. Der Vorteil ist, wir benötigen dafür weniger Wörter oder, im Falle unserer Theorien, weniger Gleichungen.

Die Symmetrien, mit denen Physiker zu tun haben, sind abstraktere Versionen dieses einfachen Beispiels, wie etwa Drehungen um mehrere Achsen innerhalb von mathematischen Räumen. Aber es funktioniert immer auf die gleiche Weise: Finden Sie eine Transformation, unter der die Naturgesetze unveränderlich bleiben, und Sie haben eine Symmetrie entdeckt. Eine solche Symmetrietransformation kann alles sein, wofür man eine eindeutige Vorgehensweise angeben kann – eine Verschiebung, eine Drehung, eine Spiegelung oder jede andere Operation, die einem einfällt. Wenn diese Prozedur die Naturgesetze weiter gelten lässt, dann haben Sie eine Symmetrie gefunden. Damit sparen Sie sich die Mühe, alle Veränderungen erklären zu müssen, die durch die Prozedur entstehen; stattdessen können Sie einfach angeben, dass sich nichts verändert. Das ist Machs »Denkökonomie«.

In der Physik nutzen wir viele unterschiedliche Symmetrieformen, aber sie haben eines gemeinsam: Sie sind starke verbindende Prinzipien, denn sie erklären, dass Dinge, die zunächst sehr unterschiedlich schienen, eigentlich zusammengehören, verbunden durch eine Symmetrietransformation. Häufig ist es aber gar nicht so einfach, die korrekte Symmetrie zu entdecken, mit der sich große Datenmengen vereinfachen lassen.

Der erstaunlichste Erfolg, der mit Symmetrieprinzipien erzielt wurde, dürfte die Entwicklung des Quarkmodells gewesen sein. Seit dem Aufkommen der Teilchenbeschleuniger in den 1930er Jahren haben Physiker unter wachsendem Energieeinsatz Teilchen aufeinanderprallen lassen. Mitte der 1940er Jahre erreichten sie Energien, mit denen sich die Struktur des Atomkerns eingehender untersuchen ließ, und die Zahl der Teilchen stieg rasant. Zunächst entdeckte man die geladenen Pionen und Kaonen. Dann folgten die neutralen Pionen und Kaonen, die ersten Deltaresonanzen, ein Teilchen namens Lambda, die geladenen Sigma- und Rho-Teilchen, ein Omega, das Eta, das K*, das Phi-Meson – und das war nur der Anfang. Enrico Fermi erwiderte auf Leon Ledermans Frage, wie er die jüngste Entdeckung eines Teilchens namens K-0-2 beurteile: »Junger Mann, wenn ich mir die Namen dieser Teilchen merken könnte, wäre ich Botaniker geworden.«[2]

Insgesamt spürten Physiker hunderte Teilchen auf, die allesamt instabil waren und rasch zerfielen. Diese Teilchen standen in keiner erkennbaren Beziehung zueinander, was die Hoffnung der Physiker enttäuschte, die fundamentalen Bestandteile der Materie würden einfacheren Naturgesetzen gehorchen. In den 1960er Jahren rückte die Unterbringung dieses »Teilchenzoos« in einer umfassenden Theorie zur obersten Priorität in der Forschungsagenda auf.

Ein damals beliebter Ansatz war, den Wunsch nach Erklärung beiseitezulassen und die Eigenschaften der Teilchen auf einer großen Tafel zu sammeln – der Streumatrix oder S-Matrix –, die das genaue Gegenteil von Schönheit und Ökonomie darstellt. Dann trat Murray Gell-Mann auf den Plan. Er identifizierte die korrekten Eigenschaften der Partikel, nämlich Hyperladung und Isospin, und es stellte sich heraus, dass all die Teilchen durch symmetrische Muster klassifiziert werden konnten: durch sogenannte Multipletts.

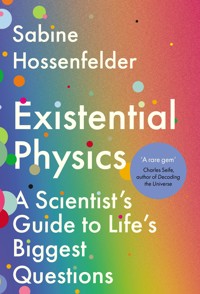

Abb. 1: Das Baryonen-Dekuplett ist ein Beispiel für den Einsatz von Symmetrien in der theoretischen Physik. Gell-Mann nutzte dessen Unvollständigkeit, um das Omega-Minus (Ω–), das Teilchen an der unteren Spitze, vorherzusagen.