15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knesebeck Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

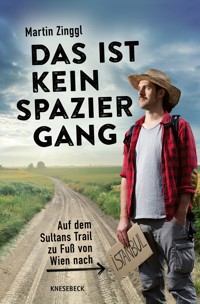

Um aus der Krise zu finden, bricht Martin Zinggl ins Unbekannte auf: zu Fuß entlang des Sultans Trails. Wien-Istanbul, acht Länder, 2.400 Kilometer, unzählige Grenzen, sichtbare und unsichtbare. Mit Zeit und Neugier im Gepäck erlebt er auf alten Pfaden neue Geschichten. Der Balkan empfängt ihn mit Gastfreundschaft und Misstrauen. Dorfbewohner beherbergen ihn, Straßenhunde jagen ihn, Flüchtlinge im Wald warnen ihn: falsche Richtung, Freund! Jeder Tag ein Kampf: mit der Natur, den Beinen, den Gedanken. Jede Grenze eine Prüfung, jede Begegnung eine Lektion. Und irgendwann, zwischen Schmerzen und Erkenntnissen, ist er weiter, als er je dachte. Mit Tempo und Tiefgang erzählt Zinggl vom Gehen, Staunen und der Fremde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Martin Zinggl

DAS IST KEIN SPAZIERGANG

Für Juli

Martin Zinggl

DAS IST KEIN SPAZIERGANG

Auf dem Sultans Trail zu Fuß von Wien nach Istanbul

KNESEBECK

INHALT

VORBEMERKUNG

PROLOG

I. GROSSSTADTDSCHUNGEL

WIEN–BRATISLAVA

II. STEPPENLÄUFER

BRATISLAVA–BUDAPEST

III. GRENZERFAHRUNGEN

BUDAPEST–BELGRAD

IV. HUNDSTAGE

BELGRAD–SOFIA

V. GEWALTMARSCH

SOFIA–EDIRNE

VI. ENDGEGNER

EDIRNE–ISTANBUL

EPILOG

Fremd ist der Fremde nur in der Fremde

Karl Valentin

VORBEMERKUNG

Dieses Buch ist weder ein Reiseführer noch eine detaillierte Beschreibung von Orten, Städten oder Landschaften. Es empfiehlt keine Cafés oder Restaurants, gibt keine Hoteltipps und verrät keine heimlichen Instagram-Hotspots, die zwischen Wien und Istanbul zu finden wären. Auch ist es kein minutiös dokumentierter Wanderführer, der jeden Kilometer lückenlos schildert, andernfalls wäre das Vorhaben zu einer mehrbändigen Reihe ausgeartet. Stattdessen erzähle ich darin von ausgewählten Etappen einer Wanderung, die ich zwischen Mai und August 2023 durchgeführt habe: meinem Fußmarsch entlang des Sultans Trails.

Nicht einmal die absurdesten Teile in diesem Buch wurden fiktionalisiert, alle darin vorkommenden Erlebnisse und Begegnungen haben sich tatsächlich zugetragen. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechts wurden jedoch einige Namen geändert, um die Personen vor eventuellen Nachfragen und Kommentaren zu schützen. Die Betroffenen wissen, warum – und falls nicht, würden sie es mir danken.

PROLOG

An meinem Vierzigsten habe ich das Gesicht verloren. Eigentlich wollte ich dem europäischen Winter entfliehen, mit meiner Lebensgefährtin an einem Traumstrand Südostasiens entspannen, Sonne tanken und mit einem Negroni in der Hand meinen runden Geburtstag feiern. Ein richtiger Urlaub, der erste seit über fünfzehn Jahren, wohlverdient, wie ich meine, und bezahlt mit mühsam Erspartem. Stattdessen vergammle ich im nassgrauen Wien. Draußen Minusgrade, drinnen leere Flure, kühle Neonlichter und orangefarbene Vinylböden. Krankenhausgeruch. Leitstelle 6A, Neurologische Notfälle, in einem der größten Spitäler Europas, dem Universitätsklinikum meiner Heimatstadt.

Panisch schiebe ich meinen Hintern auf einem Klappstuhl hin und her. Aus dem Behandlungszimmer höre ich ein Wimmern. Bis auf einen alten Mann, der im Rollstuhl hängt und sich nicht rührt, bin ich alleine hier. Lange blicke ich ihn an und befürchte das Schlimmste, bis sein Kopf, den er seitlich zur Brust geneigt hat, kurz zuckt. Erleichtert atme ich auf. Meine größte Angst: so zu enden wie er.

Genau eine Woche zuvor war es passiert. Ein Keulenschlag ohne Schnalzen und Ruck, nicht einmal ein Husten oder Niesen, das darauf hingewiesen hätte, dass Muskeln und Nerven versagen. Schleichend und still wie ein Fluch kam die Lähmung, die mir erst beim Zähneputzen auffiel, als Zahnpastaschaum und Speichel aus meinem rechten Mundwinkel liefen. Aus dem Spiegel blickte mir eine verzerrte Fratze entgegen. Meine rechte Gesichtshälfte hing schlaff herunter, das Lächeln war schief, das Augenlid stand weit offen, ließ sich nicht schließen. Alle Symptome passten: Schlaganfall?!

Der Zeitpunkt der Gesichtsentgleisung hätte kaum ungünstiger ausfallen können, gefangen auf einer sechzehnstündigen Zugfahrt quer durch Vietnam, die mich zum Entspannen ans Meer führen sollte. In den darauffolgenden sieben Tagen folgte ein Albtraum dem nächsten. Zunächst irrte ich zu einem vietnamesischen Arzt, der mich nicht verstand, dafür aber verunsicherte: »You will never heal!«, brüllte er mich an, als ich seinen Anweisungen nicht Folge leisten wollte. Mangels Alternativen ließ ich den Schreihals dann doch Akupunkturnadeln in mein Gesicht stecken und Spritzen, deren Inhalt er mir verschwieg, in die Pobacken jagen. Abends klebte ich mein Auge mit einem Pflaster zu, um es vor dem Austrocknen zu schützen. An Schlaf war dennoch nicht zu denken, da der prophetische Satz des vietnamesischen Cholerikers an mir nagte. Was, wenn ich für den Rest meines Lebens entstellt bliebe? Ich tat, was man in so einem Fall besser nicht tun sollte, und befragte Dr. Google. Dieser empfahl, den Urlaub abzubrechen und schleunigst medizinische Versorgung daheim aufzusuchen: von Gehirnschlag, Glasauge und dauerhaften neurologischen Ausfällen war im Internet zu lesen. Dass ich bis dato eigentlich kerngesund war, spielte in meinem Verständnis natürlich keine Rolle. Auch wenn der Gedanke, die Heimreise anzutreten, in mir Widerstand auslöste, wusste ich zu diesem Zeitpunkt, was zu tun war.

Also kontaktierte ich meine Reiseversicherung. »Keine Angst«, sagte der dort zuständige Arzt, »wir holen Sie da raus!« Ein Satz, der in der Geschichte der Menschheit selten zur Beruhigung beigetragen hat. Erst jetzt hatte ich wirklich Angst. Ausgerechnet an meinem vierzigsten Geburtstag fand schließlich die Rückholung statt, die mich von Vietnam direkt ins Krankenhaus nach Wien führte. So hatte ich mir die glorreiche Mitte des Lebens nicht vorgestellt.

Bereits als Kind wünschte ich mir, im Erwachsenenalter wie Indiana Jones zu werden: eine Mischung aus einem unverwüstlichen Glücksritter, einem leidenschaftlichen Idealisten und einem weltmännischen Intellektuellen. Ich habe diesem Männlichkeitsideal seither nachgeeifert – bis zu meinem vierzigsten Geburtstag, an dem ich feststellen musste, dass ich dem Superhelden mit seiner Coolness, seinem Wortwitz und seiner Unzerstörbarkeit ferner war denn je. Vor allem mangelte es mir an der Leichtigkeit, mit der mein Vorbild seine Abenteuer meistert.

Als Reporter habe ich bisher nicht die Karriere gemacht, die ich mir erhofft, nicht die Million Euro verdient, die ich mir erträumt habe. Ich habe kein Haus gebaut, keine Familie gegründet, habe weder einen gelben Porsche noch einen weißen Gartenzaun. Ich habe noch nicht einmal eine Altersvorsorge. Altersgerecht hingegen ist mein körperlicher Verfall: Falten, Augenringe, graue Haare. Ein Tennisarm vom Kameraschleppen und vielen Tippen, Migräne, Gastritis und beleidigte Bandscheiben im Lendenwirbelbereich, die nicht mehr stunden- und tagelang am Schreibtisch vor dem Computer sitzen wollen. Dazu ein biergenährtes Wohlstandsbäuchchen. Nachts halten mich Existenzängste vom Einschlafen ab, stattdessen lausche ich besorgt dem Herzrasen. Und rechtzeitig zum Vierzigsten serviert mir das Leben nun einen sabbernden Mund, ein offen stehendes Auge und eine Gesichtshälfte, die sich nicht rührt, wenn ich versuche zu lachen. Wer vertraut einem Reporter, der zur Begrüßung lächelt wie Quasimodo, seine Geschichte an, frage ich mich, während ich im Krankenhaus darauf warte, Strom durch mein Gesicht gejagt zu bekommen. Damit misst man die Geschwindigkeit, mit der Nerven Reize weiterleiten, und kann so den Schaden der Lähmung in Prozentzahlen beziffern. Verzweifelt blicke ich auf meine Hände – sie zittern. Erst jetzt wird mir bewusst, wie viele Türen mir mein Lächeln geöffnet hat. Egal wo auf der Welt. Was aber, wenn es zu einer Grimasse erstarrt?

Der körperliche Verfall ab vierzig – ich hielt ihn immer für ein Hirngespinst, einen Mythos, dabei befindet sich der Mensch ab der Geburt im freien Fall, bis er irgendwann mit Karacho auf dem Boden der Tatsachen zerschellt. Im Wettlauf des Lebens heißen die Teilnehmer Zeit, Karriere, Gesundheit, Privatleben und Selbstwertgefühl. Anfang der Zwanziger lag das Selbstwertgefühl weit vorn, dicht gefolgt vom Privatleben. Gesundheit und Karriere hielten sich gut im Mittelfeld, und die Zeit spielte keine Rolle. Doch mit jeder Runde taumelte das Selbstwertgefühl mehr, fiel bis zu den Dreißigern schließlich zurück, um sich auf der Höhe von Gesundheit und Privatleben einzupendeln. Kurzzeitig übernahm die Karriere die Führung, meisterte jede abenteuerliche Hürde. Ab Mitte der Dreißiger gab die Zeit überraschend Gas und stürmte nach vorne. Ein Weilchen noch mühten sich Karriere und Gesundheit ab, mitzuhalten, während dem Selbstwertgefühl langsam, aber sicher die Puste ausging. Das Privatleben lag da längst auf dem letzten Platz und gab schließlich auf. Pünktlich zu meinem Vierzigsten passierte schließlich das Unausweichliche: Die Gesundheit krampfte und fiel hin, Karriere und Selbstwert stolperten über sie, ein Massensturz. Seitdem liegen alle drei am Boden, ineinander verkeilt, und schauen der Zeit hinterher, die wie ein Duracell-Hase unbeirrt ins Ziel zu laufen droht. Mit jeder Stunde, die vergeht und die ich hier auf diesem Klappstuhl verwittere, wächst in mir das Gefühl der Niederlage, und ich bezweifle, die Zeit je wieder einholen zu können.

»Alt werden ist nichts für Feiglinge«, hat Hollywoods Femme fatale Mae West einmal gesagt. Wie recht sie doch hat. Nachdem ich mich in den vergangenen zwei Jahrzehnten allmählich bergauf gekämpft habe, kullere ich nun wieder hinunter. So tief, dass mir jetzt danach ist, mich hinzulegen und einzuschlafen, hier auf diesem Plastiksessel, es dem Alten im Rollstuhl gleichzutun. Dann höre ich meinen Namen. »Was machen Sie beruflich?«, fragt der Arzt, selbst noch mindestens zehn Jahre von der Mitte seines Lebens entfernt. »Reporter«, antworte ich und schieße ein entschuldigendes »freiberuflich« hinterher. »Hm«, murmelt er das Schlimmste, was man aus 26 Buchstaben basteln kann. »Haben Sie viel Stress?« Ich lächle müde, weil ich mir die Antwort darauf selbst geben kann. Das Tempo und die Intensität der letzten zwei Jahrzehnte meiner Realität haben Spuren hinterlassen. Nicht nur einmal bin ich um die Welt gereist, ob als Reporter, als Ethnologe oder im Dienst von Ärzte ohne Grenzen. Spätestens während meiner Einsätze für die NGO habe ich gelernt, dass Stress tödlich sein kann.

Ich war in 100 Ländern zu Besuch, habe in etlichen gelebt, darunter in so manchen Krisenherden. Die Bedingungen unterwegs und vor Ort waren mitunter fordernd, die Erlebnisse nicht immer angenehm, manchmal gar lebensbedrohend. Ebola, Cholera, Erdbeben, Bandenkriege, Grenzblockade, Entführung, Schlangeninsel – von einer Geschichte bin ich in die nächste gestolpert. So habe ich mehr Zeit im Ausland verbracht als zu Hause. Ohne Routine, ohne Rhythmus, ohne Ruhe. Dafür mit reichlich Erfahrungen. Die wenigen Wochen daheim bedeuteten Texte schreiben, Fotos auswählen, Filmmaterial schneiden, kurz: produzieren, bevor es wieder weiterging. Zeit, durchzuschnaufen, gab es selten. Freiberufler kennen keine freien Tage, und eine Karriere in der Medienbranche, in der Ethnologie und in der NGO-Welt haben einiges gemeinsam: viel Arbeit, wenig Ruhm, noch weniger Geld und erst recht wenig Sicherheit. Zeigte mein Körper Warnsignale, ignorierte ich sie. The madness takes its toll.

»Schlaganfall hatten Sie keinen«, sagt der junge Arzt, während er meine Befunde studiert. Was bleibt, ist ein Zungenbrecher: periphere Fazialisparese. Eine Lähmung des siebten Hirnnervs, die dazu führt, dass mein Auge nicht mehr schließt und mein Sprechen verwaschen klingt, die Essen und Trinken erschwert, mein Lachen zum Gruseln macht und den Kopf dröhnen lässt, als hätte ich einen permanenten Kater. Der Auslöser? Unbekannt. »Pech«, wie mir der Neurologe versichert. Einem von fünftausend Menschen passiert das einmal im Jahr. Einfach so. »Warten«, rät er, »in den meisten Fällen wird das wieder.«

»Und in allen anderen Fällen?«, frage ich.

»Wenn sich in einem Jahr immer noch nichts rührt«, meint er daraufhin, »können wir einen Nerv von Ihrem Schenkel ins Gesicht transplantieren.«

Beklommen schlucke ich. Ein Jahr! Wenn überhaupt!

Habe ich meinen Zenit überschritten? Bin ich mit vierzig etwa schon zu alt fürs Leben? Zu verbraucht und zu gebrechlich, um mich in weitere Abenteuer zu stürzen? War Vietnam meine letzte Reise? Ist mein Dasein als Reporter, der in die entlegensten Weltgegenden fährt, um von dort Geschichten nach Hause zu bringen, nun zu Ende, weil ich aus gesundheitlichen Gründen besser Gärtner oder Friseur werden sollte? In den letzten Jahren konnte mich nichts aufhalten, weder die Niereninfektion auf den Philippinen, das Dengue-Fieber in Haiti oder der Bandscheibenvorfall in Sierra Leone noch die Parasiten in Albanien, geschweige denn die Blinddarmoperation in Tuvalu. Bringt mich nun also die Gesichtslähmung, die ich aus Vietnam mitgebracht habe, zu Fall?

»Ich will mein Leben zurück!«, plärre ich unter Tränen in diesem Moment der Schwäche. Doch alles, was der Neurologe zu sagen hat, ist: »Bleiben Sie positiv und schonen Sie sich. Tun Sie am besten mal einige Zeit lang gar nichts!«

Ich folge der Küchenweisheit des Mediziners und verkrieche mich. Der Ort meiner Eremitage heißt Waldviertel, die österreichische Variante von Fargo. Ein vereinsamtes Flachland, in dem vor nicht allzu langer Zeit der Eiserne Vorhang noch Osten von Westen trennte und wo heute dichte Laub- und Nadelwälder die Grenze zwischen Tschechien und Österreich verwischen. Die Einöde schlechthin, in der die Zeit langsamer vergeht als sonst wo – genau das, was ich jetzt brauche. Um zu regenerieren, fahre ich alles herunter, was mir Stress bereitet. Ich drehe mein Telefon ab, ignoriere E-Mails, lösche meine Social-Media-Konten, um dauerndem Info-Geballer und Statusmeldungen zu entgehen. Nicht nur in der virtuellen Welt verabschiede ich mich von toxischen Freunden und Bekannten und kappe jegliche Verbindungen zu ihnen. Und ich sage jeden Arbeitsauftrag für den Rest des Jahres ab, dabei ist gerade mal Februar. Für Selbständige eine Bankrotterklärung. Besonders bitter, da so aufregende Reiseziele wie Pakistan, Kongo, Kirgistan, Ukraine und Brasilien auf der Liste standen. Schade darum.

Und nun? Wie geht das eigentlich, Erholung? Soll ich Yoga machen, Enten füttern oder Bäume umarmen? Schlafen, Musik hören, mich bekochen lassen – viel mehr passiert in den ersten Tagen der selbst gewählten Isolation nicht. Draußen friert der Waldviertler Boden, und ich beobachte knorrige Äste vor dem Fenster dabei, wie sie sich gegen den Wind bäumen. Drinnen knistert ein Feuer im Ofen, spendet Wärme, wie auch die Anwesenheit meiner Partnerin. »Du musst genauer hinschauen, wer du bist, was du wirklich willst und was du jetzt brauchst«, rät Julia. Genauer hinschauen? Können vor Lachen! Mein rechtes Auge ist eingefettet mit einer Salbe, die es vor dem Austrocknen schützen soll und nur für verschwommene Sicht sorgt. »Du kannst die Zeit nur langsam einholen«, sagt meine bessere Hälfte. »Schritt für Schritt.«

Nachts liege ich wach im Bett und starre ins Schwarze. Die Schwermütigkeit drückt mich tief in die Matratze, doch einschlafen kann ich trotzdem nicht. Bis auf Julias leises Atmen herrscht Totenstille. Ich massiere meine gelähmte Gesichtshälfte und reibe mein Auge, in der Hoffnung, wieder etwas Leben darin zu spüren. Die Zeit langsam einholen – dieser Satz geht mir nicht aus dem Kopf. Meine Freundin hat recht, wie fast immer – sie kennt mich gut. Wie gut aber kenne ich mich selbst? Was brauche ich für ein erfülltes Leben? Gerade fühle ich mich mir selbst fern, mein Körper ist eine Zeitbombe, die ich nicht entschärfen kann. Der Mensch, der ich einmal war, ist in zwanzig Jahren plötzlich ums Doppelte gealtert. Geistig bin ich immer noch der unbedarfte Student, der für seine Diplomarbeit auf eine winzige Südseeinsel mitten im pazifischen Nichts gereist ist, um dort allen Widerständen zu trotzen. Dieser Jüngling kommt mir nun vor wie eine fiktive Romanfigur, eine mitreißende Geschichte aus der Vergangenheit. Das Gestrige ist mir heute so fremd. Mit diesem Gedanken schlafe ich schließlich irgendwann ein.

Spazieren. Tag für Tag. Woche für Woche. Ohne Ziel und so weit mich meine Füße tragen. Nur weil mich der Ruf ereilt, hinauszugehen. Und die Natur Sehnsucht in mir auslöst. In Selbstmitleid suhlen kann ich mich auch im Freien, zumindest schnappe ich dabei frische Luft und bewege mich. Im Waldviertel kann man das sorglos machen, stundenlang treffe ich keine Menschenseele. Die Leute hier oben, im nördlichsten Teil Österreichs, leben zurückgezogen, verschanzen sich in ihren Häusern und ziehen die Vorhänge zu, wenn ich sie dabei ertappe, wie sie mich aus dem Fenster beobachten.

Wie mächtige Säulen ragen Fichten, Tannen, Lärchen und Kiefern in den Himmel und formen über mir ein dichtes Gebilde aus Verästelungen und Nadeln. Vereinzelt blinzelt die Sonne durch das Dach. Auf dem mit Moos und welken Blättern bedeckten Waldboden dämpft feines Reisig meine Schritte, unter meinen Füßen knacken einzelne Zweige. Die Luft ist eisig, die Nase rinnt, meine Fingerkuppen spüre ich vor Kälte nicht mehr. Ich kämpfe etwas mit der Puste, doch ich bin gelassen. Das Gehen entspannt mich, beruhigt meine strapazierten Nerven. Zuflucht aus der Realität und die Möglichkeit, Kraft zu tanken, habe ich auch bisher immer nur beim Gehen gefunden. Es ist mein Anker, der das Pendel in all den Jahren stabilisierte, wenn es mal wieder zu weit ausschlug. Gehen, das Medikament ohne Nebenwirkungen. Stimuliert das Immunsystem, senkt das Sterberisiko, hilft gegen Nervenschäden, all das ist hinlänglich bewiesen. Die natürlichste und gesündeste Form der Fortbewegung – und die bescheidenste. Könnte diese Heilkraft auch diesmal wirken?

In Bewegung bleiben, Menschen treffen, Kulturen begegnen, meine Neugier befriedigen, lernen und verstehen – alles Gründe, die mich seit meiner Jugend motivieren, hinauszugehen, mich der Willkürlichkeit des Lebens auszusetzen und die Welt zu entdecken. »Die Welt offenbart sich dem, der zu Fuß unterwegs ist«, behauptet der deutsche Filmemacher Werner Herzog, der selbst einmal von München nach Paris marschiert ist. Bis an alle Enden wollte ich gehen – und stehe plötzlich vor einem Hindernis, das mitten im Nirgendwo des Waldviertler Waldes im moosbedeckten Granit steckt. Ein von Rost zusammengehaltenes Schild, Aufschrift: ACHTUNG! STAATSGRENZE! Lange blicke ich auf den rot-weißen Warnhinweis, der in mir ein Gefühl von Unbehagen auslöst. Eine Grenze, eine von vielen, die mir das Leben derzeit aufzeigt. Der britische Schriftsteller Bruce Chatwin behauptet, Fortgehen sei des Menschen ureigenster Trieb. Den ewigen Wanderer müsse man sich als glücklichen Menschen vorstellen. Das mag nach romantisierendem Kalenderspruch klingen, doch in diesem Moment, vor diesem Hinweisschild, das mich bremst, spüre ich das dringende Verlangen, über diese und andere Grenzen hinwegzuschreiten. Vielleicht, um mir Frust und Ärger aus dem Leib zu treten. Vielleicht, um abzuschalten und den Stress hinter mir zu lassen. Vielleicht, um die drohende Niederlage abzuwenden. Vielleicht, um zu vergessen. Vielleicht auch, um allein zu sein. Oder vielleicht, um irgendwann, irgendwo anzukommen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht.

Ich greife zum Handy und tippe in die Suchmaschine »Weitwanderwege« ein. Endlos viele Einträge. Ich spezifiziere: »Weitwanderwege Europas«. Nordkap bis Sizilien, Galway bis Nizza, Via Alpina und natürlich der Jakobsweg, dieser ausgelatschte Pfad, an dem niemand vorbeikommt, der etwas länger wandern möchte – Paulo Coelho und Hape Kerkeling sei Dank. 438 321 Personen sind allein im Jahr 2022 den »Weg der Spiritualität« gegangen. Was genau erleuchtend daran sein soll, mit Horden von Touristen im Gänsemarsch zu gehen und um Schlafplätze zu streiten, ist mir schleierhaft. Etwas Abgelegeneres, nicht so Überlaufenes wäre super, denke ich. Einfach von zu Hause los, ohne erst irgendwohin fliegen zu müssen. Die Türe hinter mir ins Schloss fallen hören und davongehen. Immer weiter, bis ich irgendwo ankomme.

Ich füge der Onlinesuche das Wort »Wien« hinzu. Ein Ergebnis sticht heraus, ist mir fremd: Sultans Trail. Ein Weitwanderweg von Wien nach Istanbul, wie ich herausfinde. Der Marsch führt von Österreich über die Slowakei nach Ungarn, streift Kroatien, quert Serbien, Bulgarien und Griechenland und endet schließlich in der Türkei. In meinem Kopf fängt es an, zu rattern: Acht Länder, ein Dutzend Sprachen und Kulturen. Balkan-Route. EU-Außengrenze. 2400 Kilometer quer durch Südosteuropa! Lang genug, denke ich. Anzahl der Personen, die 2022 auf dem Sultansweg unterwegs waren: 45, davon 21 zu Fuß, der Rest auf dem Fahrrad. Ich drehe mich um, lasse das Schild stehen und haste nach Hause. Kaum habe ich die Tür aufgestoßen, platzt es aus mir heraus wie die Nachricht über einen Lotto-Sechser: »Ich weiß jetzt, was ich will.«

Fragend blickt mich Julia an.

»Ich gehe spazieren, richtig lange spazieren!«

»Bravo!«, sagt sie, »und wohin?«

»Richtung Osten. Ins Unbekannte.«

I.GROSSSTADTDSCHUNGEL

WIEN–RAUCHENWARTH

Auf einen Blätterteig streicht man eine Füllung aus Topfen, Vanille, Zucker, Dotter, Salz und abgeriebener Zitronenschale. Danach werden die Enden zusammengeklappt, sodass sie einander in der Mitte des bierdeckelgroßen Quadrates treffen, und die Oberfläche dieses Teigtascherls mit verquirltem Eigelb bestrichen. Nach zwanzig Minuten im Backofen hält man eines der köstlichsten Feingebäcke überhaupt in Händen: die Topfengolatsche1, wie wir in Wien dazu sagen. Und, weil Wien die Hauptstadt der Mehlspeisen ist, gibt es in meiner Heimat auch die besten Topfengolatschen der Welt – das behaupte ich jetzt einfach mal. Nämlich in jener stadtbekannten, nach einer Giuseppe-Verdi-Oper benannten Konditorei, in der das gesamte Interieur, inklusive Uniformen der Mitarbeiterinnen, schweinchenrosa gehalten ist: der Aïda.

Mit jeder Minute in einer ihrer Filialen wächst das Risiko, die eigene Realität mit jener Barbies zu verwechseln, doch das kulinarische Aushängeschild der Konditorei macht den Schmerz über die visuelle Überreizung vergessen. Der Geschmack frischer Aïda-Topfengolatschen begleitet mich seit Kindheitstagen. Jeder Bissen versetzt mich zurück in eine warme Stube, in der ich, wohlbehütet und von Mutters Liebe umsorgt, dieses knackige Blätterteigtäschchen mit seiner seidig weichen Füllung genieße, ohne mir Gedanken oder Sorgen über die Welt und ihre Schrecken machen zu müssen.

Nun lehne ich an einer rosaroten Theke vor einer rosaroten Wand, schiebe eine rosarote Vase mit rosaroten Plastikblümchen darin zur Seite und stopfe mir in Windeseile eine Topfengolatsche in den Mund, also gut, zwei, um mir danach mit einer rosaroten Serviette die Brösel im Gesicht zu verreiben. Das Erfreuliche daran: Ich spüre wieder jede Unruhe auf meiner Haut. Nach sieben langen Wochen in der selbstauferlegten Kur im Waldviertel haben meine Nerven erste Lebenszeichen von sich gegeben und den Anfang vom Ende der Parese eingeleitet. Der heilsame Effekt des Gehens und die Ruhe – sie wirkten tatsächlich Wunder. Ich bin genesen, zumindest äußerlich.

Durch einen rosaroten Schriftzug auf der Auslage der Konditorei blicke ich hindurch auf den Stephansplatz, das Epizentrum der Reichen, Satten und Schönen. Tausende tummeln sich um den Steffl, Wahrzeichen und geografischer Mittelpunkt Wiens: Lieferanten, Touristen aus aller Welt, gejagt von Touristenfängern aus aller Welt, vereinzelt Anrainer und Einheimische, viele davon mittlerweile zu Misanthropen geworden, oder solche, die es nicht besser wissen und sich in das stark frequentierte Zentrum wagen, um nachher – typisch wienerisch – darüber zu granteln, dass die Stadt von Fremden eingenommen wird. Gründe, sich zu beschweren, gehen uns in Wien nie aus, egal wie sehr sie an den Haaren herbeigezogen sind: Die Bim2 kommt zwei Minuten zu spät, auf der Rolltreppe stehen Unwissende fälschlicherweise auf der linken Seite und versperren den Weg für die Eiligen, auf der Mariahilfer Straße bleiben Passanten plötzlich grundlos vor einem stehen, im Supermarkt öffnet keine zweite Kasse, obwohl in der Schlange bereits drei Kunden warten, aus der Wohnung des Nachbarn riecht es nach südländischer Küche oder eben: eine verstopfte Wiener Innenstadt.

Als ich zum Turm des Doms aufschaue, schlägt die Pummerin, eine aus Kanonen des osmanischen Heeres gegossene Glocke, bedächtig zur neunten Stunde. Es ist ein Mittwochmorgen im Mai – der 10. Mai, um genau zu sein –, und ich bin bereits viel zu spät dran. Das Datum habe ich nicht willkürlich gewählt. Exakt heute vor 494 Jahren verließ ein hoch motivierter Mann seinen Palast in Konstantinopel, wie Istanbul zu jener Zeit noch hieß, um nach Wien zu kommen. Ob zu Fuß, hoch zu Ross oder überhaupt nur in einer Sänfte, bleibt genauso ungewiss wie vieles andere seiner Reise, etwa die gewählte Route. In jedem Fall, diesbezüglich sind sich Historiker einig, verlief sie über Land. Höchstwahrscheinlich ist der Mann keinen einzigen Meter selbst gegangen, aber nach 141 Tagen ist er angekommen. Sein Name war Süleyman, er war 35 Jahre alt und hatte nur ein Ziel vor Augen, das ihn antrieb, diese lange Strecke zu bewältigen: Wien einzunehmen!

Süleyman war Sultan des Osmanischen Reiches und der wohl bedeutendste Herrscher in dessen Geschichte. Seine Macht reichte bis nach Persien im Osten, nach Nordafrika im Südwesten und nach dem Balkan im Nordwesten. Doch die Gigantomanie des Prächtigen, wie sich der Sultan auch nennen ließ, schrie nach mehr. Süleyman schielte auf das Römische Reich, seine größte Konkurrenz. Ungarn war bereits unter seine Fittiche gefallen, Wien war als Nächstes dran. Die Ereignisse in diesem Jahr 1529 sind in unzähligen Schinken lang und breit erzählt worden, darum halte ich es hier kurz: Nach der strapaziösen Reise durch Südosteuropa trafen Süleyman und sein 170 000 Mann starker Tross auf 17 000 Wiener, die sich hinter einer meterdicken Mauer verschanzten und die Stadt mit Herzblut verteidigten. Achtzehn Tage währte die Belagerung, in deren Verlauf die Angreifer ihr gesamtes Arsenal aufbrauchten, bis der Sultan und sein Heer frustriert den Rückzug antraten. Wien feierte seine Helden. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit des Osmanischen Reiches war gebrochen. Das christliche Westeuropa atmete erleichtert auf, die Angst vor den Osmanen war vorerst verpufft. Die »Türkengefahr«, wie die Bedrohung aus dem Südosten seinerzeit bezeichnet wurde, ist trotzdem in den Köpfen vieler bis heute lebendig. Als Erste Wiener Türkenbelagerung fand der gescheiterte Feldzug in die Geschichtsbücher Eingang und leitete gleichzeitig den Anfang vom Ende Süleymans ein. Zwei weitere Versuche, Wien zu stürmen, unternahm er in den darauffolgenden Jahren. Beide scheiterten. Beim dritten Mal ließ der Sultan nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch sein Leben auf dem Schlachtfeld.

Türken, Österreicher und alle dazwischen, wie Griechen, Slawen und Ungarn – die Geschichte vereint uns, eine europäische Erinnerung vieler Menschen in ebenso vielen Realitäten, wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir teilen dieselbe Vergangenheit, und doch haben wir in der Gegenwart wenig gemein. Als geeintes Europa steuert der Kontinent auf eine gemeinsame Zukunft hin, zumindest auf dem Papier, doch seit Jahren erlebe ich ein Europa, das mit Spaltungsgedanken spielt, Staats- und Regierungschefs wählt, die das Trennende vor das Verbindende stellen. Knapp 500 Jahre nach Süleymans größenwahnsinniger Mission mache ich mich auf den Weg in umgekehrter Richtung. Ich will von Wien nach Istanbul marschieren, allerdings in friedlicher Absicht. Meine Ambition heißt nicht Expansion, sondern Auszeit. Meine Eroberung ist der Weg dorthin, mein Ziel das Gehen.

Ich blättere durch die leeren Seiten in meinem Wanderpass, den ich von der Sultans Trail Foundation zugeschickt bekommen habe. Die niederländische Stiftung aus Ehrenamtlichen und Outdoorbegeisterten hat 2009 den Weitwanderweg ins Leben gerufen, um ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung zu setzen. Sie sind es, die die Route vorgeben, welche Ost und West verbindet und in groben Zügen jenen alten Handelswegen und römischen Militärstraßen folgt, die Süleyman einst genommen haben soll. Mein Blick bleibt beim einzigen Stempel in dem Wanderpass hängen. Auf der ersten Seite, links oben, prangt in schwarzer Farbe ein Abbild des Steffls – verkehrt herum, da der Mann am Infoschalter des Doms meinen Wanderpass gestempelt hat, ohne genau hinzuschauen.

Mit einem rosaroten Schleifchen in den Haaren serviert eine Kellnerin die dritte Topfengolatsche, die ich als Wegzehrung einpacke. »Na, Fasching verschlafen oder Midlife-Crisis?«, fragt sie, als sie meine Aufmachung sieht. Neben meinem Rucksack trage ich nagelneue Trekkingschuhe, eine ranzige Armyhose, deren Stoff spröde und rissig ist, ein ausgewaschenes Shirt und darüber ein rotkariertes Holzfällerhemd. Und auf dem Kopf einen Strohhut mit Muscheln, den ich vor zwanzig Jahren in Bangkok gekauft habe.

Pfhht, Lebenskrise, das ist ja lächerlich, denke ich. »Weder noch«, antworte ich mit stolz geschwellter Brust, »ich gehe bloß zu Fuß nach Istanbul.«

Sie runzelt die Stirn. »Machst du so was öfter?«

»Nein. Eigentlich bin ich ein ganz normaler Mensch.«

»Aber, warum dann um alles in der Welt?«

Die Kellnerin ist nicht die erste Person, die das von mir wissen will. »Eine Reise braucht keine Beweggründe«, schreibt der Schweizer Autor Nicolas Bouvier in Die Erfahrung der Welt. »Sie beweist sehr rasch, dass sie sich selbst genug ist.« Auch wenn die Frage nach dem Warum verständlich ist, kann ich sie nicht mehr hören. »Du willst zu Fuß nach Istanbul?«, »Über den Balkan?«, »Allein?«, »Als Vegetarier?«, »Im Hochsommer?«, »Bist du irre?«, »Hast du keine Angst?«, »Und warum überhaupt?«. Seit Wochen quält mich mein Umfeld damit, hält mich für einen Spinner. Meine Freunde zweifeln an der Durchführbarkeit oder, besser gesagt, an meinem Durchhaltevermögen. Ich sei zu alt, zu untrainiert, zu verweichlicht, der Weg zu lang, zu anspruchsvoll, eine Nummer zu groß für mich. Mag sein, dass es so aussieht, als wäre ich ein Wahnsinniger, doch ich bin kein naiver Tropf, der sich blindlings in etwas hineinstürzt. Vor dem, was vor mir liegt, habe ich Respekt – wie vor jedem anderen Unterfangen, das ich in den vergangenen zwanzig Jahren bestritten habe. Und die Antwort auf all die gestellten Fragen ist schlicht: Ich suche das Weite. Um mir selbst Zeit zu verschaffen, über mich und mein Leben nachzudenken und vielleicht sogar zu finden, was ich will und brauche, wer ich wirklich bin. Die Gesichtslähmung war der Auslöser für diese Suche. Darum ziehe ich den Stecker, gehe allein, in meinem Tempo, einmal quer durch Südosteuropa. Täglich zwischen 20 und 30 Kilometer. Und jeden Meter zu Fuß. Auto, Fahrrad, Motorrad, Zug, Pferd oder andere Mitfahrgelegenheiten sind verboten! Eine Regel, die ich aufgestellt habe und an der ich festhalten möchte. Der vorgegebenen Route folgen, lautet die zweite Regel, also keine Umwege, wenn es sich vermeiden lässt, und keine Abkürzungen. Und die dritte: Schneller als der Sultan sein, das heißt, in unter 141 Tagen von Wien nach Istanbul zu gehen. Außerdem lege ich einen point of no return fest, einen Ort, der mir unerreichbar erscheint und der mich, so ich ihn erreiche, motivieren soll, den Sultansweg dann bis zum Ende zu gehen: die bulgarische Stadt Plovdiv.

Erzählte ich jeder und jedem Fragenden diese Langfassung meiner Geschichte, würde ich zu einer im Loop laufenden Schallplatte. Ich muss mir eine Kurzantwort überlegen, die mein Gegenüber zufriedenstellt und mir keine Zeit raubt, sonst brauche ich Jahre für den Sultansweg, denn die Frage nach dem »Warum?« wird wiederkommen. »Ich muss mal wieder ein bisschen an die frische Luft«, antworte ich der Kellnerin, deren Interesse an meiner Antwort längst geschwunden ist. Sie schwätzt bereits mit dem nächsten Gast und räumt das Geschirr vom Nachbartisch ab.

Vor mir liegen also acht Länder, ein Dutzend Sprachen, von denen mir nur eine halbwegs geläufig ist – vor Urzeiten habe ich drei Semester lang Serbokroatisch studiert –, etwa 2400 Kilometer, eine Distanz, die in etwa der Flugstrecke von Wien nach Lissabon entspricht, sowie unzählige Fragezeichen und Hürden, auf die ich mich, so gut ich konnte, vorbereitet habe: Schlafsack als Bett, Rettungsdecke gegen Kälte, orthopädische Stützen, falls die Knie versagen, Pfefferspray gegen unerwünschte Nähe und ein Taschenmesser für alle anderen Fälle.

Ich fühle mich weder leicht noch unbeschwert, als ich vor die rosarote Tür trete und südostwärts losstapfe. Auf dem Buckel trage ich acht Kilogramm Gepäck, dazu zwei Liter Wasser und eine Jause. Die Last in meinem Rucksack zieht nach unten, drückt auf die Schultern, die nicht eingelaufenen Schuhe reiben jetzt schon an meinen Füßen, das rechte Auge ist gerötet und juckt. Drei bis vier Monate – bei dem Gedanken krampft mein Magen. Zumindest ist der Wettergott gnädig. Nachdem es in den Wochen zuvor häufig geregnet hat, scheint zum Abschied die Sonne. Ich lasse den Stephansdom hinter mir, der im engen Geflecht der Wiener Innenstadt nach nur einer Häuserecke verschwindet. Über die Kärntner Straße, auf der sich die Schickeria dem Schlendern und Shoppen hingibt, biege ich in die Annagasse. Seilerstätte, Schwarzenberggasse, Schubertring – ein Weg, den ich blind kenne, da ich ihn Hunderte, wenn nicht gar Tausende Male gegangen bin.

Ich lasse das Herz Wiens zurück und halte beim Russendenkmal am Schwarzenbergplatz inne: Die Wasserfontänen des Brunnens leuchten in der Sonne. Drum herum Menschen, überwiegend Frauen und Kinder. Hier, vor der pompösen Säule, die aus der Gischtwolke auftaucht und an deren Spitze ein Soldat Flagge hisst, demonstrieren sie mit Trillerpfeifen, blau-gelben Fahnen und Bildern von ihren Männern, Vätern, Brüdern und Söhnen. Einst war das Monument errichtet worden, um den Sowjets dafür zu huldigen, dass sie – gemeinsam mit den anderen Alliierten – Wien von den Nazis befreit haben. Heute gilt es als Mahnmal der Schande für die Verbrechen, die im Namen Russlands in der Ukraine passieren. Weil zu viele Schäfchen der Gier und dem Kalkül eines Größenwahnsinnigen Glauben schenken – wie damals, als Süleyman, der Gierige, seinen Hunger mit Wien stillen wollte. Krieg mitten in Europa, auch das ein wiederkehrendes Kapitel unserer geteilten Geschichte. Weil wir verdrängen, vergessen, die Augen verschließen. Was kaum jemand für möglich gehalten hat, ist bittere Realität geworden. Der Schmerz in den Gesichtern der Frauen und Kinder legt Zeugnis davon ab, wie ungerecht das Leben ist.

An mir nagt die Ohnmacht, doch ich lasse den Krieg hinter mir – vorerst zumindest – und biege in eine Straße, der folgendes Zitat anhaftet: »Am Rennweg beginnt der Balkan.« Im Laufe der Zeit hat es sich abgeändert, als hätte man Stille Post damit gespielt, denn ursprünglich sorgte der österreichische Staatskanzler Metternich vor rund zwei Jahrhunderten mit der Aussage für Aufruhr, dass »auf der Landstraße Asien anfängt«. Aus der »Landstraße«, der ehemals östlichsten, in Richtung Ungarn gelegenen Wiener Vorstadt, entwickelte sich der heutige »Rennweg«. Die Stereotype des Unkatholischen und Nicht-Österreichischen, des Schlampigen und Korrupten, zu Zeiten des Fürsten mit Begriffen wie »Orient« und »Asien« verbunden, wurden später zu »Balkan«. Ein jahrhundertealter, abschätziger Blick auf eine Region, mit der wir ebenso lange verbunden sind – jedenfalls weitaus länger als seit den 1960er-Jahren, in denen Gastarbeiter aus der Türkei und Jugoslawien ins Land geholt wurden und mit ihrem Arbeitseifer das Wirtschaftswunder Österreich überhaupt erst möglich machten. Ihre Nachkommen tragen wesentlich zur heutigen Vielfalt bei, die aus Wien nicht wegzudenken ist, zumal die Stadt seit jeher ein Konglomerat an Menschen aus Osteuropa, dem Balkan und dem Bosporus beheimatet. Nicht ohne Grund gilt Wien als Tor zum Osten. Ein Erbe aus der Zeit des habsburgischen Vielvölkerreiches. Abschätzig und verallgemeinernd werden fremdartig aussehende Mitbürger heute von manchem Wiener als »Tschuschen3« beschimpft, ganz unabhängig von ihrem Hintergrund. Dabei gibt es den Ur-Wiener schlichtweg nicht, jeder und jede hier hat Wurzeln in Ungarn, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien, Polen, der Ukraine, Italien oder sonstwo. Auch ich, geboren und aufgewachsen in Wien, habe mich stets als Wiener identifiziert. Da meine Vorfahren Kärntner-Slowenen, ungarische Kroaten und steirische Kelten sind, bin aber auch ich streng genommen ein Tschusch.

Doch wo der Balkan wirklich beginnt und wo er endet, ist, abgesehen von der geografischen Betitelung rund um ein bulgarisches Gebirge, der die gesamte südosteuropäische Region ihre vorurteilsbehaftete Bezeichnung verdankt, reine Empfindung. Für viele Österreicher beginnt er in Ungarn, in Slowenien, spätestens jedoch in Kroatien. Der Mundl, Österreichs politisch unkorrektester Fernsehstar, behauptete in der TV-Kultserie Ein echter Wiener geht nicht unter gar: »Alles, was kein Wiener ist, ist praktisch ein Tschusch. Wurscht, ob er aus St. Pölten, Buxtehude, Japan oder aus dem Urwald kommt.« Und so mancher Wiener Hinterkopf denkt bei den Bezirken Favoriten und Ottakring, den Schmelztiegeln der Stadt, bereits an Balkan. Niemand will Balkan sein. Alleine der Name wiegt schwer wie ein Fluch. Wie ein ungewünschter Wanderpokal, den man bei nächster Gelegenheit wieder abgeben möchte. »Der Balkan ist also immer der Andere«, fasst es der slowenische Philosoph Slavoj Žižek pointiert zusammen.

Mein Weg führt vorbei an zwei Vorboten meiner Reise, den Botschaften Kroatiens und der Türkei. Je weiter ich mich von der rosaroten Welt der Topfengolatschen entferne, umso fremder wird mir Wien. Gleich hinter dem Landstraßer Gürtel endet meine Spielwiese. Bis hierhin kannte ich das Terrain, fühlte es sich an wie ein Spaziergang durch Vertrautes, ein Ausflug innerhalb meiner Grenzen und nicht wie der Auftakt einer Fußreise ins ehemalige Byzanz. Plötzlich begegnen mir Straßennamen, von denen ich noch nie zuvor gehört habe, und ich passiere Gebäude, Fabriken und Autobahnauffahrten, die ich zum ersten Mal zu Gesicht bekomme. Ab hier beginnt Neuland für mich: Wohnsiedlungen, Gemeindebauten, Parks, Kleingärten, vorbei an Betonburgen und einem Schlosspark – und plötzlich stehe ich vor einer Unterführung. Auf meiner Seite des Tunnels ein Ortsschild, auf dem das Wort Wien durchgestrichen ist. Und dahinter, am anderen Ende der Unterführung? Ja, was eigentlich? Ungewissheit? Freiheit? Der Balkan? Nein, Schwechat! Und damit der erste Ort im Bundesland Niederösterreich. Zweieinhalb Stunden bin ich zu Fuß vom Zentrum bis an die Stadtgrenze spaziert, genauso lange hätte es gedauert, um von Wien nach Istanbul zu fliegen. Es fühlt sich nach einem kleinen Sieg an, als ich die Unterführung durchquere. Einige meiner Freunde hatten darauf gewettet, dass ich frühestens hier aufgeben würde.

Auf der Rückseite Wiens Kleinsiedlungen mit Einfamilienhäusern und dazugehörigen Gärten. Ich folge einer baumgesäumten Allee neben dem Bach, der so heißt wie der Ort. Kurz nach dem Ortsende durchquere ich ein Waldstück, gehe vorbei an einem Golfplatz und danach den ersten Acker entlang. Willkommen in der Pampa! Der Wind pfeift mir um die Ohren, und ich blicke auf mein Handy. Die Richtung stimmt, bisher habe ich mich nicht verlaufen. Behauptet zumindest Max, wie ich die App getauft habe, die mir den Weg von Wien bis nach Istanbul anzeigt, so wie ihn Sultan Süleyman einst in umgekehrter Richtung genommen hat. Gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt hat sie Max Smits, Koordinator und Vorstandsmitglied der Sultans Trail Foundation. Der Verein hat nicht nur den Weitwanderweg, sondern auch diese Software entwickelt – an beidem war Max maßgeblich beteiligt, und daher muss er als Namensgeber herhalten. In den kommenden Wochen und Monaten wird diese App mein einziger Begleiter sein und mir die Route bis auf den letzten Meter vorgeben. Ohne Max’ Navigationshilfe wäre ich vermutlich nicht einmal über den Wiener Gürtel hinausgekommen, denn Schilder, die einem den Weg weisen wie zur Pilgerhochburg Santiago de Compostela sucht man am Sultansweg vergeblich. Mit Max an meiner Seite sollte nichts schiefgehen.

Lautes Brummen. Ich blicke nach oben. Ein Flugzeug rauscht über meinen Kopf hinweg und landet in Sichtweite. Bei Schwechat liegt Wiens Flughafen, in dessen Einflugschneise ich mich gerade befinde. Am Horizont blinkt der Tower. Wie oft war ich dort schon, um in die Ferne aufzubrechen! Während ich einen Feldweg entlangtrotte, versuche ich mich an all die Reisen zu erinnern, die ich in den vergangenen zwanzig Jahren gemacht habe. Rund 300-mal muss ich so das Land verlassen haben, aber noch nie hat mich mein Weg auf dermaßen unbekanntes Terrain geführt wie dieses Mal. Warum bloß ist mir das Ödland vor den Toren Wiens fremder als der afrikanische Dschungel oder die Weiten des Pazifiks?

Um mich herum nun kniehohe Wiesen, Heuballen und Rapsfelder, aus denen die ersten Keimlinge sprießen. Ein Feldhuhn, durch meinen Schritt aufgescheucht, nimmt Reißaus und segelt knapp über dem Boden davon. Vor Schreck bleibe ich stehen und realisiere: Das ist meine erste Pause. Die Füße fühlen sich schwer an, mein Auge brennt, und zwischen meinen Zehen wächst spürbar eine Blase, weil der Schuh mit jedem Schritt am Ballen scheuert. Ich habe Hunger, und meine Flasche ist leer getrunken. Seit Schwechat habe ich keine Menschenseele gesehen. Das ist auch in Ordnung so, ich komme gut alleine klar. Schweigen ist einfach, meine Gedanken zum Schweigen bringen jedoch unmöglich. In meinem Kopf ein einziges Affentheater.

Als sich die Dämmerung ankündigt, passiere ich das Ortsschild von Rauchenwarth – ich habe mein Tagesziel erreicht. Max beziffert die reine Gehzeit mit sechseinhalb Stunden für 24 Kilometer. Einmal noch drehe ich mich um, blicke zurück Richtung Wien. Noch erahne ich die Silhouette der Hauptstadt zwischen den Hausbergen: den Steffl, das Riesenrad, den Fernsehturm und die Hochhäuser entlang der Donau, die seit einigen Jahren den Horizont verunstalten. Langsam erlischt der Lichtschein, die Millionenstadt verschwindet in Dunkelwolken, und ich denke an Billy Joels Liedzeile: »When will you realize, Vienna waits for you?« Ich wende den Kopf nach Osten, von wo mir scharfer Gegenwind entgegenbläst: nichts als grenzenloses Flachland, das sich als »Pannonische Tiefebene« bis nach Belgrad zieht. Kaum zu glauben, dass hier vor zehn Millionen Jahren einmal Meer war, wo heute dieses riesige Sedimentbecken die Landschaft vorgibt. Ich hole tief Luft, richte entschlossen den Blick nach vorne und stelle eine vierte Regel für diese Reise auf: nicht zurückschauen. Hinter mir lassen, was hinter mir ist!

Rauchenwarth wirkt verlassen. Es riecht nach Schweinestall und Jauche, vermischt mit Holunder und Kohl. Mitten im Ort ein Maibaum, über dem sich ein Gewitter zusammenbraut. Ich läute am Ferienhof von Brigitte Birnleitner. Zimmer mit Frühstück. Gebucht vor wenigen Tagen, um bösen Überraschungen für den Start ins Unbekannte vorzubeugen. Ich freue mich jetzt schon darauf, selbst gemachten Käse, frisch gebackenes Brot und Bio-Eier von glücklichen, frei laufenden Landhühnern serviert zu bekommen. Heute vielleicht noch einen saftigen Kaiserschmarren, dazu ein Bierchen oder zwei, eine warme Dusche, und dann ab ins Bett.

»Ah, der Wanderer«, sagt Frau Birnleitner, es klingt ein wenig wie eine Beleidigung. »Sie gehen den Jakobsweg, stimmts?«

»Falsche Richtung«, antworte ich. »Ich gehe nach Istanbul!«

»Ich würde auch gern einmal den Jakobsweg gehen«, redet sie weiter. Während ich warte, dass sie mich hineinlässt, erzählt die Frau von Paulo Coelho und seinem Standardwerk über den Standardweg. Währenddessen drifte ich ab. Irgendwann unterbricht sie sich selbst: »Leider kann ich Sie nicht, wie geplant, unterbringen, ich habe kurzfristig ein paar Gastarbeiter ins Haus bekommen, die für drei Monate gebucht haben.« Einfach so, ausgeladen! »Aber ich bin ja kein Unmensch«, versichert Frau Birnleitner, »und habe einen Platz für Sie gefunden. Sie können in der Pension schlafen.« Dann dreht sie ihren Kopf, schreit mit schriller Stimme »Herbert!« und widmet sich wieder mir: »Mein Ex-Mann wird sie hinbringen!«

Der brummende Ex-Mann setzt mich auf sein Motorrad und fährt mich zum Ortskern. Ohne Helme. »Gibt eh ka Polizei hier«, sagt er. »Darum fahren alle angsoffn.« Herbert ist von 25-jähriger Ehe gezeichnet, der eine mittlerweile zwanzig Jahre währende Scheidung folgte. Wie es zu dem Fiasko kommen konnte, erfahre ich ebenso. »Hier sind alle geisteskrank und degeneriert«, schimpft Herbert. Es brennt ihm auf der Seele, seinen Unmut über die Ex-Frau und über Rauchenwarth, wo er seine besten Lebensjahre verschwendet hat, loszuwerden. Eigentlich will ich nur mein Quartier beziehen, egal welches, und den ersten Tag zu Ende bringen. Zu verarbeiten hätte ich schließlich selbst genug, etwa, dass ich bereits am ersten Tag auf einem Moped gesessen bin und damit gegen meine Regeln verstoßen habe. Doch dafür bleibt keine Zeit. »Der Wanderer ist da«, jammert Herbert in die Gegensprechanlage der einzigen Pension im Ort. »Was soll ich mit dem?«, antwortet eine monotone weibliche Stimme. »Wir sind voll!« Doch Herbert kontert: »Was soll ich mit dem?« Die Monotone weigert sich, die Tür zu öffnen, und Herbert dreht sich zu mir. »Ich sag’s ja: alles Inzucht, alle wahnsinnig.« Dann ruft er seine Ex-Frau an. »Heast4, Gitti, was soll ich jetzt mit dem machen?«, fragt er ins Telefon, während ich danebenstehe. Genervt legt er auf. »Wenn ich dir einen Tipp geben darf: Schau, dass du weiterkommst und gar nicht erst hier übernachtest. Und am besten nimmst du mich gleich mit!«

Ich wünschte, ich könnte, aber die nächste Schlafmöglichkeit liegt knapp 15 Kilometer entfernt, das schaffe ich heute nicht mehr. Weder zeitlich noch physisch. Ich will endlich irgendwo ankommen, muss also hierbleiben. Während ich überlege, wohin mit mir, rauscht Brigitte Birnleitner mit dem Auto heran. »Steig ein!«, ruft sie mir zu, plötzlich per Du, und straft Herbert mit einem bösen Blick ab. »Auf zur Hanni.« Ich zögere, schließlich wollte ich doch alles zu Fuß gehen, doch Widerstand erscheint zwecklos. Als Brigitte und ich durch Rauchenwarth fahren, beginne ich Herbert zu verstehen. Der Ort wirkt nicht nur ausgestorben, er ist es – selbst der Hauptplatz menschenleer, nicht ein Gasthaus, wo ich etwas zu Abend essen könnte. Alles geschlossen.

Einige Straßen weiter setzt mich Brigitte vor einem Einfamilienhaus ab und verabschiedet mich mit den Worten: »Die Frauen aus Rauchenwarth sind sehr bemüht!« Eine davon, eine kleine, runde, in Schwarz gekleidet, mit einer Einkaufstasche in der einen und einem plüschknaufigen Schlüsselbund in der anderen Hand, wartet dort bereits auf der Treppe. Hanni winkt aufgeregt, sie ist gut gelaunt und redet sofort auf mich ein. »Die Gitti hat erzählt, dass Sie den Jakobsweg gehen. Wie toll! Wir wollen den auch mal gehen.« Ohne zu widersprechen, nicke ich, und wir betreten gemeinsam das leer stehende Haus, wo sie mir mein Zimmer zeigt. Im Keller! Ein Ort, der besonders in Niederösterreich, spätestens, seit ein Monster namens Josef Fritzl hier traurige Berühmtheit erlangt hat, nichts Gutes verheißt. So verschwinden also Wanderer, denke ich. Doch Hannis muffiger Keller ist keine selbst gebastelte, unterirdische Folterkammer, sondern eine Art Abstellraum, in dem normalerweise der polnische Pfuscher5 unterkommt, wenn er in Rauchenwarth werkt. Heute ist er nicht da, darum lässt mich die Gütige in seinem Kämmerchen schlafen.

Das Zimmer ist spärlich eingerichtet, mit zwei durchgelegenen Matratzen in Holzbetten. Auf einem Kopfpolster ein Plüschelefant, auf dem anderen ein Plüschwaschbär, beide haben schon bessere Zeiten erlebt. Auf dem Nachtkästchen dazwischen Schundromane aus DDR-Zeiten und ein polnischer Comic über den Aufstand im Warschauer Ghetto von 1943. Hanni nimmt einen Besen zur Hand und entspinnt vor meinen Augen die Wände. Neben dem Abendessen kann ich mir das Frühstück wohl abschminken, den zweiten Stempel für meinen Wanderpass sowieso. Obwohl sie ein wenig Mitleid mit mir hat – ich sehe aus wie ein Bedürftiger, der ein bisschen Zuspruch vertragen könnte –, nimmt mir die freundliche Hanni ein paar Scheine für die Übernachtung in ihrem Verlies ab, drückt mir im Gegenzug einen Zettel mit ihrer Telefonnummer für »Notfälle« in die Hand und verabschiedet sich: »Alles Gute auf dem Jakobsweg!« Kurz darauf höre ich, wie oben die Eingangstür ins Schloss fällt. Frostige Stille. Nur Herberts Worte hallen nach: »Schau, dass du weiterkommst!«

Ich lade meine Last auf dem staubigen Boden ab und verriegle die Tür. Wie es meine Osteopathin verordnet hat, dehne ich meine Muskeln, versuche die Verspannungen in den Schenkeln, den Waden und im Rücken zu lösen. Danach reibe ich meine Füße mit Hirschtalg und Teufelskralle ein, trinke Wasser mit Magnesium und Kalium und grabe im Rucksack nach der letzten Wegzehrung, die mein trauriges Abendessen wird: eine Topfengolatsche in einer rosaroten Tüte mit einem großen Fettfleck. Der Papp in meinem Mund, lätschert6 und trocken, erweckt für einen Moment das Gefühl von Zuhause. Aïda